函館市

北海道の市、渡島総合振興局所在地 ウィキペディアから

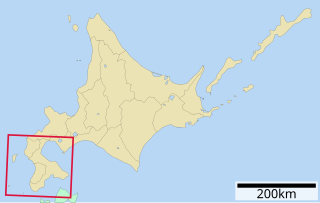

函館市(はこだてし)は、北海道南部(道南地方)に位置し、渡島総合振興局に属する市。 北海道南端の渡島半島南東部で天然の良港である函館港によって北海道と本州を結ぶ交通結節点、道南地域の中心都市として発展してきた[1]。振興局所在地であり、札幌市・旭川市に次ぐ北海道第3位の人口(約24万人[2])を有する中核市である[3]。

| はこだてし 函館市 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

| |||||||

| 国 | 日本 | ||||||

| 地方 | 北海道地方 | ||||||

| 都道府県 | 北海道(渡島総合振興局) | ||||||

| 市町村コード | 01202-5 | ||||||

| 法人番号 | 9000020012025 | ||||||

| 面積 |

677.87km2 | ||||||

| 総人口 |

234,570人 [編集] (住民基本台帳人口、2025年3月31日) | ||||||

| 人口密度 | 346人/km2 | ||||||

| 隣接自治体 |

北斗市、亀田郡七飯町、茅部郡鹿部町 青森県下北郡大間町(津軽海峡を挟んで隣接) | ||||||

| 市の木 | おんこ(いちい) | ||||||

| 市の花 | つつじ(やまつつじ) | ||||||

| 他のシンボル |

市の鳥:ヤマガラ 市の魚:イカ | ||||||

| 函館市役所 | |||||||

| 市長 | 大泉潤 | ||||||

| 所在地 |

〒040-8666 北海道函館市東雲町4-13 北緯41度46分07秒 東経140度43分44秒  | ||||||

| 外部リンク | 公式サイト | ||||||

| ウィキプロジェクト | |||||||

概要

毎年500万人以上の観光客が訪れる観光都市となっており[4][5]、市町村の魅力度ランキング調査では、2019年までに6回全国で1位となる等、常に上位にランクインする都市になっている[6][7][8]。

フランスのタイヤメーカー、ミシュランが発行する旅行ガイド『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』では一つ星以上の星が付いている観光地が函館市内に20以上ある[9]。本市を中心とする函館都市圏は観光業の他に、水産業や食品関連産業、医療福祉を主要産業としてきたが[10]、一方で人口減少が著しく[11]、2014年(平成26年)4月1日から市域のすべてが「過疎地域」に指定されていたが[12][13]、2021年の新過疎法施行に伴い旧市域が指定解除された[14][15]。

前述の通り、魅力度ランキング調査で上位ではあるものの、別の民間調査会社の調査による幸福度ランキングでは全国の中核市の中でも下位の評価となっており、2016年には魅力度ランキング1位、幸福度ランキング最下位という正反対の結果となった[16][17]。

地名の由来

室町時代の享徳3年(1454年)、津軽の豪族河野政通が函館山の北斜面にあたる宇須岸(うすけし、由来はアイヌ語で「入江の端」・「湾内の端」を意味する「ウスケシ」・「ウショロケシ」)に館(宇須岸館)を築き、形が箱に似ていることから「箱館」と呼ばれるようになった[18][19][20]。このほか、アイヌ語の「ハクチャシ[21]」(浅い・砦)に由来する説もある[19]。

明治2年(1869年)に蝦夷地が北海道となり箱館も「函館」と改称された[18]。一説には北海道開拓使の長官に着任した東久世通禧が漢字に造詣が深く「箱」の字を気に入らず「函」に改めたという[20]。ただし、箱館を函館と改めた時期について『函館市史』では、1876年(明治9年)に至っても太政官日誌が箱館と函館を混用しているので、明治2年(1869年)に改名したとの説は論外であるとしている[22]。

地理

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。

市街地は陸繋島となった函館山から函館平野や亀田半島の函館段丘[23]に繋がる陸繋砂州(トンボロ)上(函館市史通説編1,1980年)[24]だけではなく、市域の北東の袴腰岳を水源とする亀田川の扇状地上にも形成されている(田中,2018年)[25]。

陸繋砂州(トンボロ)の西側は港湾が作られて函館港がある。形が巴状になっていることから別名『巴の港』とも言われ、市章のデザインに採用した[18](1935年<昭和10年>制定。なお明治期は『五稜星』であり、1968年<昭和43年>制定の市旗デザインは『五稜星』と『巴の港』が現代的に組み合わせた[26])。東側にはかつては砂丘、大森山砂丘があった[23]ものの、砂鉄の採取や建設資材に使われ消滅している[27]。

地形

山地

- 主な山

河川

- 主な川

湖沼

- 主な池

海岸

- 主な岬

- 主な海岸

島嶼

- 主な島

- 金森赤レンガ倉庫と函館山(2012年7月)

- 恵山(2011年5月)

- 常盤川と石川の合流地点(2013年8月)

- 笹流ダム(2011年5月)

- 新中野ダム(2007年9月)

- 立待岬(2009年5月)

- 恵山岬灯台(2009年5月)

- 緑の島(2012年1月)

都市の景観

気候

要約

視点

| 函館市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 雨温図(説明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

津軽海峡、太平洋、内浦湾(噴火湾)の3つの海に囲まれ対馬海流(暖流)の影響を受けるため海洋性気候となり、北海道内では比較的降雪量が少なく穏やかな気候となっている[18]。ケッペンの気候区分では、1961年(昭和36年)から1990年(平成2年)までの平年値(2000年3月まで使用された区分)では最寒月(1月)の平均気温が-3.4℃、最暖月(8月)の平均気温が21.6℃であり、亜寒帯湿潤気候(Dfb)に分類されていた。しかし、1971年 - 2000年の平年値では最寒月(1月)の平均気温が-2.9℃、最暖月(8月)の平均気温が21.7℃となり、西岸海洋性気候(Cfb)に変化した。さらに、1981年 - 2010年の平年値では最寒月(1月)の平均気温が-2.6℃(1991年〜2020年の平年値は-2.4℃)、最暖月(8月)の平均気温が22.0℃(1991年〜2020年の平年値は22.1℃)となり、温暖湿潤気候(Cfa)に分類されている。そのため2010年代以降は真夏日日数0日になったことがない。

函館の気象は3月には日本海で低気圧が発生し、春の嵐となることがある[29]。4月から5月は大陸からの移動性高気圧による影響により乾燥した空気が上空を覆うようになるが[29]、日本海を北上または東進する低気圧の影響により天気は周期的に変化する[29]。6月の本州における梅雨期には、オホーツク海に高気圧が停滞することがあり[29]、低温多湿な東風が吹いてくると霧が立ち込めて気温も低く湿った日が続く[29]。本州の梅雨明け時期には、北上してきた梅雨前線により豪雨となることがあるが[29]、7月から8月にかけて北太平洋高気圧(太平洋高気圧)が発達して夏型の気圧配置となる[29]。9月になると春季と同様に天気が周期的に変化し[29]、台風が最も接近しやすい時期となる[29]。10月になると清涼な気候となり、例年は中旬頃に霜や結氷が見られるようになる[29]。11月から12月にかけては降雪が多くなるが、積雪量は少ない[29]。北西の季節風が強まると気温が下がって吹雪になることがあるが[29]、函館は渡島半島南部の北海道駒ヶ岳から大千軒岳に至る山系が北西の季節風を遮るため、降雪量は多くない[29]。積雪は例年1月から2月にかけて最大となるが、平年値で1月が35センチメートル (cm) 、2月が41 cmである[29]。

| 函館市美原(函館地方気象台、標高35m)の気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 最高気温記録 °C (°F) | 12.5 (54.5) |

16.0 (60.8) |

16.9 (62.4) |

23.6 (74.5) |

28.0 (82.4) |

29.1 (84.4) |

33.6 (92.5) |

35.4 (95.7) |

32.6 (90.7) |

27.8 (82) |

22.7 (72.9) |

16.3 (61.3) |

35.4 (95.7) |

| 平均最高気温 °C (°F) | 0.9 (33.6) |

1.8 (35.2) |

5.8 (42.4) |

12.0 (53.6) |

17.0 (62.6) |

20.4 (68.7) |

24.1 (75.4) |

25.9 (78.6) |

23.2 (73.8) |

17.1 (62.8) |

10.0 (50) |

3.2 (37.8) |

13.5 (56.3) |

| 日平均気温 °C (°F) | −2.4 (27.7) |

−1.8 (28.8) |

1.9 (35.4) |

7.3 (45.1) |

12.3 (54.1) |

16.2 (61.2) |

20.3 (68.5) |

22.1 (71.8) |

18.8 (65.8) |

12.5 (54.5) |

6.0 (42.8) |

−0.1 (31.8) |

9.4 (48.9) |

| 平均最低気温 °C (°F) | −6.0 (21.2) |

−5.7 (21.7) |

−2.2 (28) |

2.8 (37) |

8.0 (46.4) |

12.6 (54.7) |

17.3 (63.1) |

18.9 (66) |

14.6 (58.3) |

7.8 (46) |

1.8 (35.2) |

−3.6 (25.5) |

5.5 (41.9) |

| 最低気温記録 °C (°F) | −21.7 (−7.1) |

−20.4 (−4.7) |

−18.9 (−2) |

−8.6 (16.5) |

−5.0 (23) |

2.0 (35.6) |

6.3 (43.3) |

9.0 (48.2) |

1.7 (35.1) |

−4.0 (24.8) |

−12.1 (10.2) |

−19.4 (−2.9) |

−21.7 (−7.1) |

| 降水量 mm (inch) | 77.4 (3.047) |

64.5 (2.539) |

64.1 (2.524) |

71.9 (2.831) |

88.9 (3.5) |

79.8 (3.142) |

123.6 (4.866) |

156.5 (6.161) |

150.5 (5.925) |

105.6 (4.157) |

110.8 (4.362) |

94.6 (3.724) |

1,188 (46.772) |

| 降雪量 cm (inch) | 91 (35.8) |

74 (29.1) |

41 (16.1) |

2 (0.8) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

18 (7.1) |

79 (31.1) |

306 (120.5) |

| 平均降水日数 (≥0.5 mm) | 19.9 | 17.5 | 16.8 | 12.2 | 11.1 | 8.9 | 10.2 | 10.4 | 11.9 | 12.9 | 16.7 | 19.2 | 167.7 |

| 平均降雪日数 | 27.9 | 24.6 | 21.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.8 | 25.8 | 118.7 |

| % 湿度 | 73 | 71 | 68 | 67 | 73 | 79 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 74 | 74 |

| 平均月間日照時間 | 103.1 | 117.9 | 158.7 | 186.1 | 198.5 | 172.6 | 134.4 | 148.0 | 160.8 | 163.9 | 109.4 | 91.5 | 1,744.9 |

| 出典:気象庁 (平均値:1991年-2020年、極値:1872年-現在)[30][31] | |||||||||||||

| 函館(函館海洋気象台・1961 - 1990年平均)の気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 平均最高気温 °C (°F) | 0.1 (32.2) |

0.6 (33.1) |

4.5 (40.1) |

11.2 (52.2) |

16.4 (61.5) |

19.5 (67.1) |

23.2 (73.8) |

25.5 (77.9) |

22.0 (71.6) |

16.3 (61.3) |

9.3 (48.7) |

3.1 (37.6) |

12.6 (54.7) |

| 日平均気温 °C (°F) | −3.4 (25.9) |

−3.0 (26.6) |

0.6 (33.1) |

6.6 (43.9) |

11.5 (52.7) |

15.3 (59.5) |

19.3 (66.7) |

21.6 (70.9) |

17.5 (63.5) |

11.3 (52.3) |

5.1 (41.2) |

−0.4 (31.3) |

8.5 (47.3) |

| 平均最低気温 °C (°F) | −7.4 (18.7) |

−7.2 (19) |

−3.4 (25.9) |

2.0 (35.6) |

6.8 (44.2) |

11.4 (52.5) |

16.0 (60.8) |

18.1 (64.6) |

13.1 (55.6) |

6.2 (43.2) |

0.7 (33.3) |

−4.2 (24.4) |

4.4 (39.9) |

| 出典:理科年表 | |||||||||||||

| 川汲(1991年 - 2020年)の気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 最高気温記録 °C (°F) | 11.7 (53.1) |

15.8 (60.4) |

16.9 (62.4) |

22.2 (72) |

28.4 (83.1) |

27.6 (81.7) |

31.6 (88.9) |

33.4 (92.1) |

31.6 (88.9) |

27.3 (81.1) |

21.6 (70.9) |

15.8 (60.4) |

33.4 (92.1) |

| 平均最高気温 °C (°F) | 0.8 (33.4) |

1.3 (34.3) |

4.8 (40.6) |

10.2 (50.4) |

15.1 (59.2) |

18.0 (64.4) |

21.9 (71.4) |

24.0 (75.2) |

21.8 (71.2) |

16.3 (61.3) |

9.6 (49.3) |

3.2 (37.8) |

12.2 (54) |

| 日平均気温 °C (°F) | −2.1 (28.2) |

−1.8 (28.8) |

1.4 (34.5) |

6.2 (43.2) |

10.8 (51.4) |

14.4 (57.9) |

18.7 (65.7) |

20.7 (69.3) |

18.0 (64.4) |

12.2 (54) |

5.9 (42.6) |

0.0 (32) |

8.7 (47.7) |

| 平均最低気温 °C (°F) | −5.3 (22.5) |

−5.3 (22.5) |

−2.0 (28.4) |

2.5 (36.5) |

7.3 (45.1) |

11.5 (52.7) |

16.2 (61.2) |

18.0 (64.4) |

14.6 (58.3) |

8.3 (46.9) |

2.2 (36) |

−3.2 (26.2) |

5.4 (41.7) |

| 最低気温記録 °C (°F) | −14.4 (6.1) |

−14.6 (5.7) |

−10.6 (12.9) |

−4.5 (23.9) |

0.1 (32.2) |

4.1 (39.4) |

8.5 (47.3) |

11.6 (52.9) |

5.7 (42.3) |

0.3 (32.5) |

−8.1 (17.4) |

−13.2 (8.2) |

−14.6 (5.7) |

| 降水量 mm (inch) | 72.9 (2.87) |

64.0 (2.52) |

77.3 (3.043) |

98.4 (3.874) |

111.8 (4.402) |

95.1 (3.744) |

130.8 (5.15) |

204.9 (8.067) |

210.9 (8.303) |

141.4 (5.567) |

134.2 (5.283) |

99.0 (3.898) |

1,441.3 (56.744) |

| 平均降水日数 (≥1.0 mm) | 9.8 | 9.1 | 11.1 | 10.3 | 10.7 | 9.2 | 10.7 | 11.2 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 10.8 | 128.1 |

| 平均月間日照時間 | 113.0 | 124.0 | 166.5 | 184.7 | 190.6 | 144.5 | 129.7 | 135.5 | 153.3 | 158.3 | 118.5 | 99.0 | 1,717.7 |

| 出典1:Japan Meteorological Agency | |||||||||||||

| 出典2:気象庁[32] | |||||||||||||

人口

要約

視点

概況

北海道内では札幌市、旭川市に次ぐ人口規模となっている。かつては北海道最大の人口を有しており[34]、1914年(大正3年)に人口10万人を超え[35]、1922年(大正11年)に市制施行(札幌区、小樽区、函館区、旭川区、室蘭区、釧路区が一斉に市制施行)、1933年(昭和8年)には日本国内第9位となる人口規模(25万人台)になっていた[35]。しかしその後、1940年(昭和15年)の国勢調査で札幌市の人口が函館市の人口を超え[34]、1965年(昭和40年)までに旭川市の人口が函館市を超えた[34]。1973年(昭和48年)に隣接する亀田市を編入合併した。

1980年には函館市過去最多の34万5165人を記録した。しかし出生数の減少や、転出者などの増加により1980年から人口減少が始まった。更に北洋漁業の衰退や青函連絡船などの廃止により人口減少は更に加速化した。

2001年(平成13年)の住民基本台帳人口で46年振りに人口が30万人を割った。2004年(平成16年)12月1日、過疎地域自立促進特別措置法の指定を受けていた戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町と合併したが、かつての30万人台には届かなかった。2014年(平成26年)4月1日に同法が改正され、旧函館市域を含む市全域が過疎地域に指定された[36]。

その後も再び増加に転じるようことはなく、最新(2020年)の国勢調査では、25万1271人まで大きく減少している。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 函館市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 函館市の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 函館市

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

函館市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

消滅集落

2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口0人の消滅集落となっている[37]。

- 函館市 - 日和山町、吉畑町、丸山町、小安山町、函館山、寒川、水面調査区、水元町、亀田大森町、寅沢町、三森町、浅野町

隣接する自治体

歴史

要約

視点

函館には、縄文時代には7千年に渡り独自の文化が栄え、続縄文時代前期にはオホーツク海側の宇津内文化等とは異なる「恵山文化」が渡島半島から石狩低地帯(石狩平野と勇払平野を合わせた範囲)まで広がっていた。現在の函館市はその恵山文化のなかでも縄文系弥生文化に属する(大陸系弥生文化ではない)東北北部の弥生文化が広がっていた。たとえば続縄文時代の碧玉製管玉の出土はその例である[38]。

箱館は天然の良港で、江戸時代から松前、江差とともに「松前三港」または「蝦夷三湊」と和人に呼ばれたところで[39]、海産物交易の集積地として栄えてきた[39]。寛政11年(1799年)、江戸幕府はロシア帝国の南下政策に対して蝦夷地を直轄領とし、箱館に奉行所が置かれることになった[39]。

安政元年(1854年)、日米和親条約の締結により幕府は箱館と下田の開港を決定、安政6年(1859年)には長崎、横浜とともに日本国内初となる対外貿易港として開港した[39]。当初は箱館でも出島方式の外国人居留地が計画されたが、失敗に終わって市中に混在することになり[39]、それが異国情緒豊かな街並みとして残り、現在に至っている[39]。明治時代になると箱館から「函館」へ改称して開拓使函館支庁が置かれ、函館県庁、北海道函館支庁と変遷していき、周辺には外国公館や公会堂が建ち並んでいった[39]。

函館のまちはしばしば大火に見舞われているが[40]、1878年(明治11年)と1879年(明治12年)に起こった大火による復興のための市区改正事業により、幅員20間の防火線街路として二十間坂と基坂を拡幅し、幅員6間や12間の街路が直通して矩形の街路が誕生した[39]。1907年(明治40年)、1921年(大正10年)大火後の復興では、1階が和風建築で2階が洋風建築の和洋折衷建築が多く建てられ、函館の特徴的な景観になっている[41]。

1905年(明治38年)に調印されたポーツマス条約によって日本が北緯50度以南の樺太を獲得し、ロシア帝国が日本海、オホーツク海、ベーリング海の漁業権を許与すると[42]、昭和の戦前期にかけて北洋漁業の基地として最盛期を迎えた[42]。終戦直後から1952年(昭和27年)まで北洋漁業ができなかったが、その間にイカ釣り漁と水産物加工業が台頭した[43][44]。

北洋漁業の将来に不安のあった函館市は「工業生産都市」への転換を計ろうとするが[45]、オイルショックによって「工業都市化」や「経済開発」重視から市民の「生活環境」重視へと転換していった[45]。特に、函館山の自然保護と歴史的環境を活用した観光政策に大きな力を注いでいった[45]。また、函館の地域特性を活かすため、2003年(平成15年)に「函館国際水産・海洋都市構想」を策定[46]、「マリン・フロンティア科学技術研究特区」として構造改革特別区域に認定されるなど、産学官の連携強化による新たな都市形成を目指している[47]。

略年表

「函館市の概要」「函館市紹介」「函館市の歴史」参照[18][48][49]

→「函館港 § 歴史」も参照

有史来

- 縄文時代:旧南茅部町あたりで縄文文化がおよそ7千年に渡って栄えた。この時代に作られた国宝「中空土偶」は尾札部町で出土している[50]。

- 斉明天皇4年(658年):日本書紀の記述によれば、武人の阿倍比羅夫が「渡嶋蝦夷」(北海道の続縄文文化人)と共に「粛慎」(オホーツク文化人)を排除したという

- 大治元年(1126年):天台宗の僧・良忍の伝説がある。

- 保延年間(1135年 - 1141年):船魂神社創建。

- 永仁4年(1296年) : 日蓮宗の僧・日持が来訪する。日持の経石がある。

- 享徳3年(1454年):河野政通が宇須岸(ウスケシ)に館を築く。館が箱の形に似ていることに因んでこの地を「箱館」と呼んだとされている。

- 長禄元年(1457年):コシャマインの戦いでアイヌが箱館を攻略。

- 永正9年(1512年):ショヤコウジ兄弟の戦いにより箱館を攻略。その後、和人は亀田(現在の万代町付近)に移る。

江戸時代

- 慶長18年(1613年):松前藩が亀田に番所を置く(後に亀田奉行所となる)。

- 元禄13年(1700年)頃:亀田港が亀田川の土砂で埋まる。以後、箱館が栄え始める。

- 寛政5年(1793年):ロシアの使節アダム・ラクスマンが来航。漂流民大黒屋光太夫らを受け取る。

- 寛政8年(1796年):高田屋嘉兵衛が蝦夷地に来航。

- 寛政11年(1799年):高田屋嘉兵衛が択捉航路を開設。翌年に漁場を開く(北洋漁業の礎)。

- 寛政12年(1800年):伊能忠敬が箱館山(函館山)で測量を開始。

- 享和2年(1802年):江戸幕府、徳川家斉が蝦夷奉行所を設置(後に箱館奉行所と改称)。

- 文化4年(1807年):蝦夷地が幕府直轄となり、箱館奉行所を廃止して松前奉行所を設置。

- 文化8年(1811年):クナシリ島(国後島)で捕らえられたロシア船艦長ゴローニンが箱館に送られる(ゴローニン事件)。

- 文化10年(1813年):ロシア軍艦ディアナ号が来航、高田屋嘉兵衛の斡旋によりゴローニン釈放。

- 文政4年(1821年):幕府が蝦夷地を松前藩に返還(松前奉行所の廃止)。

- 安政元年(1854年):日米和親条約によって箱館港が補給港となる。マシュー・ペリー、エフィム・プチャーチンが調査のために来航。幕府は箱館周辺を直轄領とし、箱館奉行所を再び設置。

- 安政2年(1855年):日米和親条約に伴い箱館港が食料・水の供給港として開港。

- 安政5年(1858年):箱館奉行所の命により、美濃国岩村藩出身の陶工・足立岩次らが谷地頭にて箱館焼を始める。

- 安政6年(1859年):日米修好通商条約に伴い、箱館港が横浜港・長崎港とともに日本国内初の国際貿易港(交易港)として開港。外国人居留地を設置。

- 万延元年(1860年):箱館医学所創設(市立函館病院の前身)[51]。

- 文久3年(1863年):弁天台場竣工。

- 元治元年(1864年):星形要塞の五稜郭竣工。

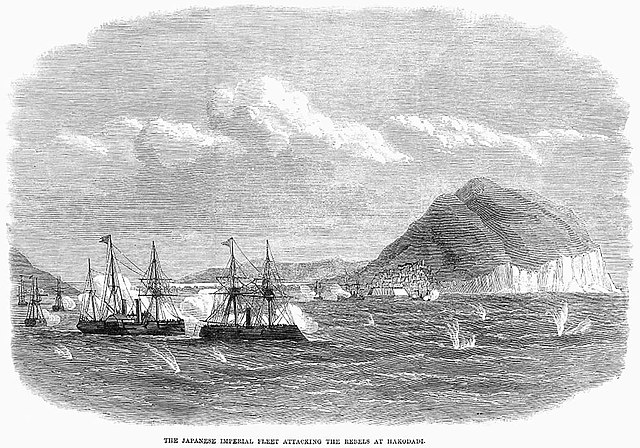

- 慶応4、明治元年(1868年):明治政府が箱館裁判所を設置。1か月後に箱館府と改称。榎本武揚率いる旧幕府軍が箱館を占領し五稜郭を拠点にする(箱館戦争)。

明治

- 明治2年(1869年):旧幕府軍が新政府軍に降伏。蝦夷地を北海道と改称。箱館府を廃止し開拓使出張所を設置。

- 明治3年(1870年):ガルトネル開墾条約事件が和解に至る。

- 明治4年(1871年):常磐町から出火。1023戸焼失(約1700戸とも)する大火となった[52]。

- 明治5年(1872年):箱館郵便役所開設。気候測量所(現在の函館地方気象台)設立。

- 1875年(明治8年): 4月18日に蓬莱町から出火。224棟焼失[53]。

- 1879年(明治12年):郡区町村編制法施行により「函館区」設置。明治12年大火発生(堀江町(現在の末広町)から出火、焼失戸数2,326戸)。

- 1882年(明治15年):開拓使を廃止し函館県を設置(三県一局時代)。

- 1886年(明治19年):三県を廃止し北海道庁が開庁。

- 1887年(明治20年):亀田川河口切替工事(新川)竣工。

- 1896年(明治29年):函館競馬場開設。

- 1897年(明治30年):函館馬車鉄道営業開始。

- 1899年(明治32年):亀田郡亀田村の一部を併せて北海道区制による函館区となる。函館山への入山・写真撮影・スケッチなどの規制[54]。

- 1900年(明治33年):函館要塞司令部設置。

- 1902年(明治35年):亀田郡亀田村・神山村・鍛冶村・桔梗村・石川村を併せた亀田村(現在の亀田支所管内)、亀田郡上湯川村・下湯川村・亀尾村を併せた湯川村(現在の湯川支所管内)、亀田郡銭亀沢村・根崎村・志苔村・石崎村を併せた銭亀沢村(現在の銭亀沢支所管内)、亀田郡戸井村・小安村を併せた戸井村(現在の戸井支所管内)が二級町村制施行。北海道鉄道函館駅開業。

- 1904年(明治37年):函館 - 小樽間の鉄道開通。

- 1906年(明治39年):亀田郡尻岸内村(現在の恵山支所管内)、茅部郡臼尻村・熊泊村を併せた臼尻村(現在の南茅部支所管内)が二級町村制施行。

- 1907年(明治40年):明治40年函館大火発生(東川町から出火、焼失戸数12,390戸、死者8人)。

- 1908年(明治41年):青函連絡船運航開始。

大正

昭和(戦前)

- 1927年(昭和2年):函館要塞司令部が津軽要塞司令部と改称。

- 1929年(昭和4年):北海道駒ヶ岳が大規模噴火(プリニー式噴火)。

- 1932年(昭和7年):NHK函館放送局開局(ラジオ放送)。

- 1934年(昭和9年):昭和9年函館大火発生(焼失戸数11,105戸、死者2,166人の大惨事)。

- 1935年(昭和10年):大火で傷ついた市民の慰撫・復興祈念を込めて「第1回函館港まつり」開催。

- 1936年(昭和11年):湯川村が町制施行し湯川町となる。

- 1937年(昭和12年):函館日日新聞社が「函館市民歌」を選定。

- 1939年(昭和14年):湯川町が函館市に編入合併。

- 1943年(昭和18年):函館市役所交通局が発足、電車とバスが市営となる。

- 1945年(昭和20年):米軍による函館空襲(北海道空襲)(西部地区および青函連絡船に被害、焼失戸数約400戸、死者477人)。

昭和(戦後)

- 1946年(昭和21年):函館山を一般市民に開放。

- 1950年(昭和25年):函館競輪場開設。

- 1951年(昭和26年):千代台公園野球場開場[56]。

- 1952年(昭和27年):北洋漁業再開。五稜郭跡が国の特別史跡に指定[57]。

- 1954年(昭和29年):『北洋漁業再開記念北海道大博覧会』開催。昭和天皇、香淳皇后の行幸啓[58]。台風15号(後に洞爺丸台風と命名)の影響による洞爺丸事故発生(死者乗客乗員計1,430人、日本国内最大の海難事故)。北海道放送(HBC) テレビ試験放送開始。

- 1957年(昭和32年):NHK函館放送局開局(テレビ放送)。

- 1958年(昭和33年):函館山ロープウェイ営業開始[57]。

- 1959年(昭和34年):茅部郡尾札部村・臼尻村を併せて町制施行し南茅部町(現在の南茅部支所管内)となる。

- 1961年(昭和36年):函館空港開港。千代台公園陸上競技場開場[59]。

- 1962年(昭和37年):亀田村が町制施行し亀田町となる。

- 1964年(昭和39年):尻岸内村が町制施行し尻岸内町となる。五稜郭タワー完成[57]。

- 1965年(昭和40年):函館市魚卸市場(現在の函館市水産物地方卸売市場)開場。

- 1966年(昭和41年):市立函館博物館開館。銭亀沢村が函館市に編入合併。

- 1968年(昭和43年):戸井村が町制施行し戸井町となる。十勝沖地震が発生。

- 1970年(昭和45年):函館市民会館開館。市営熱帯植物園開園。

- 1971年(昭和46年):亀田町が市制施行し亀田市となる。

- 1972年(昭和47年)8月2日 : 集中豪雨により函館市街の低地が冠水。床上、床下浸水百数十戸[60]。

- 1973年(昭和48年):亀田市が函館市に編入合併。北海道放送が開局20周年と市域拡大を記念し「はこだて賛歌」を選定、市に寄贈する。

- 1975年(昭和50年):函館市中央卸売市場(現在の函館市青果物地方卸売市場)開場。

- 1976年(昭和51年):「ベレンコ中尉亡命事件」発生。

- 1977年(昭和52年):「函館市民憲章」制定。

- 1981年(昭和56年):「函館港まつり」にて「いか踊り」初披露。

- 1982年(昭和57年):市役所新庁舎開庁。カナダのハリファックス市と姉妹都市提携。

- 1984年(昭和59年):函館地域が「テクノポリス」に指定[46]。

- 1985年(昭和60年):尻岸内町が恵山町と改称。

- 1988年(昭和63年):青函トンネル開通、海峡線(津軽海峡線)開業。青函連絡船廃止。青函トンネル開通記念博覧会開催。

平成

- 1989年(平成元年):青森県青森市とツインシティ提携。函館市元町末広町が重要伝統的建造物群保存地区として選定。「国際観光都市」宣言[61]。第44回国民体育大会(はまなす国体)開催。

- 1992年(平成4年):ロシアのウラジオストク市、オーストラリアのレイク・マコーリー市と姉妹都市提携。コミュニティ放送「FMいるか」開局。

- 1993年(平成5年):北海道南西沖地震発生。テレビ北海道(TVh)函館基幹送信所開局。函館基幹送信所の開局を以て基幹送信所の設置は事実上打ち切りとなった。

- 1994年(平成6年):函館市総合福祉センターオープン。

- 1995年(平成7年):全日空857便ハイジャック事件発生。

- 1996年(平成8年):緑の島一般開放[62]。

- 1997年(平成9年):函館湾岸大橋(ともえ大橋)開通。『世界星形城郭サミット』開催[63]。ロシアのユジノサハリンスク市と姉妹都市提携。

- 1998年(平成10年):函館市芸術ホール開館。長野県南佐久郡臼田町(現佐久市)と「五稜郭ゆかりのまち協定書」締結[64]。

- 2000年(平成12年):函館新道函館IC供用開始。公立はこだて未来大学開学。新市立函館病院開院。「特例市」に指定。

- 2001年(平成13年):香雪園が国の「名勝」に指定[65]。中華人民共和国の天津市と友好交流都市提携。

- 2003年(平成15年):函館江差自動車道函館IC/JCT - 上磯IC(北斗中央IC)間が開通。市営バスが函館バスに完全移管。新函館駅舎完成。

- 2004年(平成16年):亀田郡戸井町・恵山町・椴法華村・茅部郡南茅部町が函館市に編入合併。

- 2005年(平成17年):「中核市」に移行。[66]「第17回国勢調査」(2000年)で人口が30万人を超えていたため、中核市への移行が認められた。ただし、住民基本台帳や「第18回国勢調査」(2005年)での人口は30万人を割っていた。

- 2006年(平成18年):新五稜郭タワー完成[67]。

- 2007年(平成19年):中空土偶が北海道内初となる国宝に指定。NHK函館放送局と道内民放5局の地上デジタル放送スタート。送信所はすべて函館山に設置され、UHF(極超短波)を使用。放送開始に先駆け、道内中継局では最も早く、7月30日に試験電波の発射を開始した。

- 2009年(平成21年):「HAKODATE黒船」初開催。

- 2010年(平成22年):箱館奉行所を復元して公開。

- 2011年(平成23年):東日本大震災発生。「函館市自治基本条例」施行。大韓民国の高陽市と姉妹都市提携。函館市縄文文化交流センターオープン。

- 2013年(平成25年):緑の島にて「GLAY Special Live 2013 in HAKODATE GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.1」開催[67]。渡島・檜山地方18市町村で「定住自立圏形成協定」を締結し、函館市が「中心市宣言」した[68]。

- 2014年(平成26年):市域全域が過疎地域に指定。函館市国際水産・海洋総合研究センター開設。

- 2015年(平成27年):函館新外環状道路函館IC/JCT - 赤川IC間が開通。函館アリーナ完成。

- 2016年(平成28年):北海道新幹線・道南いさりび鉄道開業[69][70]。 6月にはM5.3の内浦湾地震が発生。函館市川汲町で震度6弱の強い揺れを観測したほか、函館市泊町でも震度5弱の揺れが観測された[71][リンク切れ]。

令和

行政

要約

視点

市長

| - | 名前 | 就任 | 退任 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 函館区(1879年 - 1899年) | ||||

| 官選 | ||||

| 初代 | 常野正義 | 1879年10月 | 1880年12月 | 1880年12月から1885年10月まで桜庭為四郎、荻野八郎、林悦郎が区長心得・区長代理に就く |

| 2代 | 林悦郎 | 1885年10月 | 1886年12月 | |

| 3代 | 二木彦七 | 1886年12月 | 1890年2月 | |

| 4代 | 添田弼 | 1890年2月 | 1891年1月 | |

| 5代 | 椎原国太 | 1891年1月 | 1891年8月 | |

| 6代 | 曽我部道夫 | 1891年8月 | 1892年1月 | 1月から11月まで井川武策が区長代理に就く |

| 7代 | 財部羌 | 1892年11月 | 1896年7月 | |

| 8代 | 龍岡信熊 | 1896年7月 | 1897年11月 | 以降、1899年まで函館支庁長が函館区の事務を所轄する |

| 函館区(1900年 - 1922年) | ||||

| 初代 | 林悦郎 | 1900年1月 | 1903年4月 | |

| 2代 | 末弘直方 | 1903年9月 | 1904年9月 | |

| 3代 | 山田邦彦 | 1905年3月 | 1909年4月 | |

| 4代 | 竹内与兵衛 | 1909年11月 | 1910年8月 | |

| 5代 | 北守政直 | 1910年11月 | 1916年11月 | |

| 6代 | 渋谷金次郎 | 1916年12月 | 1919年3月 | |

| 7代 | 黒金泰義 | 1919年9月 | 1920年6月 | |

| 8代 | 西岡実太 | 1921年7月 | 1922年7月 | |

| 函館市(1922年 - ) | ||||

| 初代 | 小浜松次郎 | 1923年7月 | 1924年8月 | 1922年8月から11月まで西岡実太が市長臨時職務代理者に就く |

| 2代 | 佐藤孝三郎 | 1924年11月 | 1928年11月 | |

| 3代 | 木村英俊 | 1929年1月 | 1929年8月 | |

| 4代 | 坂本森一 | 1929年12月 | 1937年12月 | |

| 5代 | 斎藤与一郎 | 1938年5月 | 1942年5月 | |

| 6代 | 登坂良作 | 1942年6月 | 1946年5月 | |

| 7代 | 坂本森一 | 1946年8月 | 1947年4月 | |

| 以下公選 | ||||

| 初代 | 坂本森一 | 1947年4月 | 1947年9月 | |

| 2代 | 宗藤大陸 | 1947年11月 | 1955年4月 | |

| 3代 | 吉谷一次 | 1955年5月 | 1967年5月 | |

| 4代 | 矢野康 | 1967年5月 | 1983年5月 | |

| 5代 | 柴田彰 | 1983年5月 | 1986年5月 | |

| 6代 | 木戸浦隆一 | 1986年5月 | 1999年4月 | |

| 7代 | 井上博司 | 1999年4月 | 2007年4月 | |

| 8代 | 西尾正範 | 2007年4月 | 2011年4月 | |

| 9代 | 工藤壽樹 | 2011年4月27日[72] | 2023年4月26日 | |

| 10代 | 大泉潤 | 2023年4月27日 | (現職・在任中) | |

役所

- 函館市役所

- 湯川支所、銭亀沢支所、亀田支所、戸井支所、恵山支所、椴法華支所、南茅部支所

財政

市行政府は、健全な行財政運営をめざして1986年度から行財政改革に取組み、続く1993年度から第2次行財政改革、2000年度から第3次行財政改革、2008年度から函館市行財政改革新5か年計画、2012年から函館市行財政改革プラン2012に基づき継続的に行財政改革を実施した。しかし、人口減少・少子高齢化の進展などの社会構造変化により行政需要の増加が見込まれる一方、市財政が恒常的に財源不足を生じる赤字体質であることに加え、脆弱な歳入と硬直化した歳出という財政構造にあり、財源調整として活用できる基金の残高は残りわずかとなっている。2014年度からは、職員給与賃下げや行政サービス縮小などにより、3年連続で財源調整のための基金に頼らない収支均衡予算を編成した[73]。

市に交付される地方交付税は、平成16年の市町村合併から10年間は合併算定替により算定されたが、その後5年間は激変緩和措置により段階的に縮減され、最終的に合併合算額は0になる。また人口減、地域経済・雇用対策費の減、地方消費税交付金の増、固定資産税の増などの要因により、交付税の縮減率は2.6%となっている[74]。市税収のうち入湯税は約2億2千万円(平成27年度)であり、渡島管内では最も多い。 財政力指数(3年平均)は0.457、公債費負担比率は59.9、実質公債費比率(3年平均、早期健全化基準25、財政再建基準35)は7.7、自主財源比率は34.0、実質赤字比率(早期健全化基準11.25、財政再建基準20)は0、将来負担比率(早期健全化基準350)は67.3である(単位は%。いずれも平成27年度の数値[75])。

地方公社

市は市営事業の一部を地方公社化して実施している。9法人が単独出資25%以上の出資法人となっている(2016年3月31日現在[76])。

- 公益財団南北海道学術振興財団 (1998年設立、市出資額304,600千円)

- 函館山ロープウェイ株式会社 (1958年設立、1986年三セク化、市出資額80,000千円)

- 株式会社はこだてティーエムオー (タウンマネージメント、2000年設立、市出資額35,000千円)

- 一般財団函館市住宅都市施設公社 (市営住宅公園管理、1988年設立、1991年改組、市出資額3,000千円100%出資)

- 公益財団函館市文化スポーツ振興財団 (文化スポーツ施設運営、1989年設立、市出資額30,600千円100%出資)

- 株式会社函館国際貿易センター (埠頭業務貿易促進、2003年設立、市出資額15,300千円)

- 株式会社函館市椴法華振興公社 (ホテル経営、1997年設立、市出資額70,000千円100%出資)

- 一般財団函館国際水産・海洋都市推進機構 (産学連携、2009年設立、市出資額20,000千円)

- SPC函館本町開発株式会社 (本町地区都市開発、2013年設立、市出資額40,000千円)

市民憲章・都市宣言

函館市民憲章

わたくしたちは、北海道の文化発祥の地、函館に住む市民です。

山と海にかこまれた美しい自然を誇り、すぐれた市民性をはぐくんできた函館を、いっそう住みよい都市に発展させるため、わたくしたち市民とまちの理想像をかかげ、ここに市民憲章を定めます。— 昭和52年5月3日制定[77]

- 真心あふれる函館市民、あたたかいまち

- 健康で働く函館市民、にぎわうまち

- 文化を誇る函館市民、はぐくむまち

- 自然を生かす函館市民、きれいなまち

- 郷土を愛する函館市民、のびゆくまち

都市宣言

議会

函館市議会

→詳細は「函館市議会」を参照

北海道議会

- 選挙区:函館市選挙区

- 定数:5人

- 任期:2023年4月30日 - 2027年4月29日

- 投票日:2023年4月9日

- 当日有権者数:210,895人

- 投票率:50.97%

衆議院

国家機関

要約

視点

官公庁

- 函館地方気象台(2006年8月)

裁判所

- 函館地方裁判所庁舎(2006年8月)

独立行政法人・特殊法人等

独立行政法人

- 国立高等専門学校機構函館工業高等専門学校

- 高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道職業能力開発促進センター函館訓練センター(ポリテクセンター函館)[79]

- 国立病院機構函館医療センター

- 日本貿易振興機構ジェトロ北海道函館相談窓口

- 中小企業基盤整備機構北海道本部函館オフィス

- 自動車技術総合機構北海道検査部函館事務所

- 自動車事故対策機構札幌主管支所函館支所

地方独立行政法人

- 北海道立総合研究機構

- 水産研究本部函館水産試験場(函館市国際水産・海洋総合研究センター内)[80]

- 森林研究本部林業試験場道南支場

特殊法人

認可法人

- 軽自動車検査協会函館事務所

- 国立病院機構函館医療センター(2011年8月)

- NHK函館放送局(2006年8月)

- 函館競馬場メインスタンド(2010年7月)

- 北海道旅客鉄道函館支社(2006年8月)

道機関

- 渡島総合振興局

- 北海道教育庁渡島教育局

- 函館建設管理部

- 実習船管理局

- 北海道計量検定所函館支所

- 北海道函館方面公安委員会

- 北海道立函館高等技術専門学院[81]

- 渡島総合振興局東部森林室

- 北海道函館児童相談所

- 北海道立工業技術センター[82]

- 北海道渡島合同庁舎(2006年8月)

施設

警察

- 本部

- 警察署

- 試験場

- 北海道警察函館方面本部・函館中央警察署(2018年10月)

- 函館西警察署(2018年5月)

消防

- 本部

- 消防署

- 北消防署:亀田本町支署、末広出張所、大縄出張所、桔梗出張所

- 東消防署:的場支署、本通出張所、南茅部支署、小安出張所、日ノ浜出張所

- 函館市消防本部(2006年8月)

医療

- 主な病院

- 市立函館病院

- 市立函館恵山病院

- 市立函館南茅部病院

- 秋山記念病院

- 江口眼科病院

- 亀田病院

- 亀田北病院

- 共愛会病院

- 協立消化器循環器病院

- 国立病院機構函館病院

- 佐々木病院

- 高橋病院

- 竹田病院

- 富田病院

- 西堀病院

- 函館おおむら整形外科病院

- 函館おしま病院

- 函館五稜郭病院

- 函館市医師会病院

- 函館循環器科内科病院

- 函館新都市病院

- 函館赤十字病院

- 函館中央病院

- 函館脳神経外科病院

- 函館稜北病院

- 函館渡辺病院

- 北海道社会事業協会函館病院(函館協会病院)

- 森病院

- 吉田眼科病院

- 函館市夜間急病センター

- 市立函館病院(2010年5月)

- 函館赤十字病院(2018年5月)

郵便局

- 函館中央郵便局(集配局・かんぽ生命函館支店併設):市内中心部・西部・五稜郭地区

- 函館北郵便局(集配局・ゆうちょ銀行函館店併設):亀田本町・桔梗・日吉地区

- 函館東郵便局(集配局):湯の川・高松・鉄山・蛾眉野地区

- 石崎郵便局(集配局):石崎・釜谷・旧戸井町地区

- 尻岸内郵便局(集配局):旧恵山町・旧椴法華村地区

- 南茅部郵便局(集配局):旧南茅部町地区

- 臼尻郵便局

- 恵山郵便局

- 大船郵便局

- 尾札部郵便局

- 小安郵便局

- 亀尾郵便局

- 木直郵便局

- 古武井郵便局

- 五稜郭駅前郵便局

- 銭亀郵便局

- 戸井郵便局

- 椴法華郵便局

- 函館赤川郵便局

- 函館旭町郵便局

- 函館石川郵便局

- 函館上野郵便局

- 函館駅前郵便局

- 函館大手郵便局

- 函館大町郵便局

- 函館海岸郵便局

- 函館柏木郵便局

- 函館鍛治町郵便局

- 函館神山郵便局

- 函館上湯川郵便局

- 函館亀田郵便局

- 函館桔梗郵便局

- 函館北浜郵便局

- 函館公園通郵便局

- 函館昭和郵便局

- 函館白鳥郵便局

- 函館千代台郵便局

- 函館時任郵便局

- 函館富岡郵便局

- 函館中道郵便局

- 函館西旭岡郵便局

- 函館花園郵便局

- 函館万代郵便局

- 函館東富岡郵便局

- 函館東山郵便局

- 函館人見郵便局

- 函館日乃出郵便局

- 函館日吉郵便局

- 函館日吉四郵便局

- 函館深堀郵便局

- 函館弁天郵便局

- 函館宝来郵便局

- 函館堀川郵便局

- 函館本町郵便局

- 函館本通郵便局

- 函館松陰郵便局

- 函館松川郵便局

- 函館港町郵便局

- 函館元町郵便局

- 函館湯浜郵便局

- 湯川温泉郵便局

- 大澗簡易郵便局

- 渡島昭和簡易郵便局

- 汐首簡易郵便局

- 鍛神簡易郵便局

- 函館釜谷簡易郵便局

- 函館大学内簡易郵便局

- 函館流通センター内簡易郵便局

- 日浦簡易郵便局

- 双見簡易郵便局

- 古川簡易郵便局

- 函館中央郵便局(2008年1月)

- 函館北郵便局(2009年5月)

- 函館東郵便局(2009年5月)

公共施設

文化施設

- 函館市北方民族資料館(2012年7月)

- 函館市文学館(2012年7月)

- 市立函館博物館(2010年5月)

- 函館市中央図書館(2014年8月)

- 北海道立函館美術館(2012年7月)

- 函館市芸術ホール・函館市北洋資料館(2012年7月)

運動施設

- 千代台公園

- 千代台公園野球場(オーシャンスタジアム)

- 千代台公園陸上競技場

- 千代台公園庭球場

- 千代台公園弓道場

- 函館市民プール

- 函館市青年センター

- 函館市勤労者総合福祉センター(サン・リフレ函館)[96]

- 函館競輪場(冬期はスケートリンク敷設)

- 函館競馬場

- 函館アリーナ

- 根崎公園

- 根崎公園野球場

- 根崎公園ラグビー場

- 根崎公園少年運動広場

- 根崎公園アーチェリー場

- 函館フットボールパーク

- 昭和公園

- 昭和公園多目的広場

- 昭和公園庭球場

- 函館市恵山総合体育館

- 函館市恵山運動広場野球場

- 函館市南茅部プール

- 千代台公園野球場(オーシャンスタジアム)(2007年8月)

- 千代台公園陸上競技場(2009年7月)

- 函館アリーナ(2017年8月)

- 函館フットボールパーク(2015年8月)

対外関係

姉妹都市・提携都市

海外

- 姉妹都市

ハリファックス市(カナダ連邦 ノバスコシア州)

ハリファックス市(カナダ連邦 ノバスコシア州)

ウラジオストク市(ロシア連邦 沿海地方)

ウラジオストク市(ロシア連邦 沿海地方)

レイク・マコーリー市(オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州)

レイク・マコーリー市(オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州)

ユジノサハリンスク市(ロシア連邦 サハリン州)

ユジノサハリンスク市(ロシア連邦 サハリン州)

高陽市(大韓民国 京畿道)

高陽市(大韓民国 京畿道)

- 提携都市

国内

- ツインシティ

- 提携都市

経済

要約

視点

函館市は道南の中心都市・観光都市として第三次産業の比重が高い産業構造となっている[46]。

第一次産業

イカなどの水産資源を利用した食料品製造業と流通が発達した地域にもなっている[101]。旧函館市はスルメイカ、旧戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町はコンブの漁獲が豊富であるため、「イカとコンブの街」になっている[102]。かつてはサケ・マス漁、カニ工船などの北洋漁業基地として発展したが[46]、排他的経済水域の設定により沖合漁業・沿岸漁業へと転換していった。昭和戦後期に平田紡績の函館工場が立地していて、北海道の漁網製造の生産拠点だった。[103]

漁協・農協

第二次産業

1984年(昭和54年)に函館地域が「テクノポリス」の指定を受け、1986年(昭和61年)に北海道立工業技術センターを建設、1988年(昭和63年)には函館臨空工業団地第1期造成工事が完了し、地域企業の技術高度化や企業立地を推し進めてきた[46]。さらに、函館の地域特性を活かしたまちづくりに取り組むため、2003年(平成15年)に「函館国際水産・海洋都市構想」を策定し[46]、文部科学省の「都市エリア産学官連携促進事業」に函館エリアが指定され[109]、構造改革特別区域となる「マリン・フロンティア科学技術研究特区」の認定も受けた[47]。2014年(平成26年)には国際水産・海洋総合研究センターが供用開始となり、産学官による複合的な研究施設が完成した[86]。

工業団地・用地

- 函館臨空工業団地

- 函館テクノパーク

- 函館港港町ふ頭港湾関連用地

第三次産業

商業に関しては卸売業が販売額を占める割合が高いのが特徴となっている[110]。

商業施設

- 百貨店

- 丸井今井函館店(2006年8月)

- ショッピングセンター

- 一位物産

- 長崎屋(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)

- セントラルリーシングシステム

- 金森商船

- 道南ラルズ(アークスグループ)

- スーパーマーケット

- 道南ラルズ(アークスグループ)

- スーパーアークス 戸倉店

- スーパーアークス 港町店(ポールスターショッピングセンター内)

- スーパーアークス 大縄店

- スーパーアークス 日吉店

- スーパーアークス 千代台店

- ビッグハウス アドマーニ

- ラルズマート 本通店

- ラルズマート 白鳥店

- 生活協同組合コープさっぽろ函館地区

- 末広西店

- 桔梗店

- いしかわ店

- 旭岡店

- ひとみ店

- かじ店

- 山の手店

- 湯川店

- イオン北海道(イオングループ)

- 魚長

- スーパー魚長 八幡通り店

- スーパー魚長 東山店

- スーパー魚長 湯浜店

- スーパー魚長 宝来店

- スーパー魚長 本通店

- スーパー魚長 昭和店

- 生鮮乃木市場

- 生鮮げんき市場 赤川店

- 生鮮げんき市場 大川店

- 生鮮げんき市場 亀田港店

- 生鮮げんき市場 榎本店

- ホクレン商事

- ホクレンショップFoodFarm函館昭和店(函館昭和タウンプラザ内)

- トライアルカンパニー

- スーパーセンタートライアル北美原店

- 神戸物産

- 業務スーパー 本通店

物流

金融機関

- みずほ銀行函館支店

- 北洋銀行函館中央支店・末広町支店、万代町支店、五稜郭公園支店、湯川支店、美原支店、日吉支店、桔梗支店

- 北海道銀行函館駅前支店、函館支店、亀田支店、十字街支店、東山支店、美原支店、湯川支店

- 青森みちのく銀行函館営業部、柏木町支店・湯川支店、亀田支店、ききょう支店、美原支店、梁川町支店

- 北陸銀行函館支店、五稜郭支店、函館東支店

- 道南うみ街信用金庫函館支店、函館中央営業部、ばんだい支店、五稜郭支店、亀田支店、湯川支店、えさん支店、中道支店

- 函館商工信用組合本店、湯川支店、美原支店、十字街支店、花園支店、富岡支店

- 渡島信用金庫南茅部支店、函館支店、五稜郭支店、亀田支店

- 北海道労働金庫函館支店、函館市役所1F

- JFマリンバンク北海道(北海道信用漁業協同組合連合会)函館支店、函館市、銭亀沢、戸井、えさん、南かやべ

- JAバンク北海道(北海道信用農業協同組合連合会)JA函館市亀田本店、JA函館市亀田美原支店、JA函館市亀田本通支店、JA函館市亀田桔梗支店、JA新はこだて函館支店

- ゆうちょ銀行函館店

- 旧函館信用金庫本店(2009年9月)

- 函館商工信用組合本店(2009年9月)

拠点を置く主な企業

情報・通信

マスメディア

新聞社

放送局

- テレビ局

- ラジオ

- 函館新聞社本社(2006年8月)

- 北海道新聞社函館支社(2006年8月)

生活基盤

ライフライン

電力

- 北海道電力ネットワーク道南統括支店

電信

- NTT東日本-北海道 北海道南支店

- 市外局番は0138。旧南茅部町は01372 (01372-2/01372-3) であったが、2006年(平成18年)10月1日に0138 (0138-25/0138-63) に統一した。なお、隣接する北斗市、亀田郡七飯町の大半および茅部郡鹿部町の一部も市外局番は同じである。NTT交換局は以下の通り。

- 函館局

- 函館松陰局

- 桔梗局

- 銭亀局

- 湯の川局

- 旭岡局

- 函館北局

- 戸井局

- 尻岸内局

- 古武井局

- 椴法華局

- 七重浜局

- 南茅部局

- 尾札部局

ガス

- 北海道ガス(北ガス)函館支店

- 函館みなと工場

上下水道

- 函館市企業局上下水道部(2013年9月)

- 北海道ガス函館支店(2018年10月)

教育

大学

- 国立

- 公立

- 私立

短期大学

- 私立

専修学校

- 市立函館病院高等看護学院

- 函館市医師会看護専門学校

- 函館厚生院看護専門学校

- 函館看護専門学校

- 函館短期大学付設調理製菓専門学校

- 函館歯科衛生士専門学校

- 大原簿記公務員情報医療専門学校函館校

- 函館臨床福祉専門学校

- 函館理容美容専門学校

- 函館ドレスメーカー専門学校

- ロシア極東連邦総合大学函館校(2025年度の新入生募集を停止すると発表)

高等専門学校

高等学校

- 道立

- 市立

- 私立

- 通信

中学校

- 国立

- 市立

- 私立

小学校

- 国立

- 市立

- 私立

特別支援学校

- 国立

- 道立

- 北海道函館盲学校

- 北海道函館聾学校

- 北海道函館養護学校

- 北海道函館五稜郭支援学校

学校教育以外の施設

- 職業訓練施設

- 自動車学校

- 函館自動車学校

- 函館中央自動車学校

- 亀田自動車学校

- 道南自動車学校

交通

要約

視点

空港

函館空港を発着する高速バスについては函館空港の項を参照。

鉄道

- 北海道旅客鉄道(JR北海道)

- 道南いさりび鉄道線

- 五稜郭駅

- 函館市企業局交通部(函館市電)

- 本線

- 湯の川線

- 宝来・谷地頭線

- 大森線

- 山麓駅 - 山頂駅

バス

一般路線のうち、ごく一部の市内線は北海道バス、それ以外の市内・郊外線は函館バスによって運行されている。 かつて函館市交通局(現:函館市企業局交通部)による函館市営バスが運行していたが、2003年(平成15年)4月1日に廃止。路線網は函館バスに継承された。

高速バス、空港・フェリーターミナル連絡バス(リムジンバス)、定期観光バスについては以下の通り。なお、函館空港(函館バス)および函館港フェリーターミナル(七重浜:函館バス・北埠頭:北海道バス)へは函館駅などから一般路線も運行されている。

- 高速バス

- 函館 - 札幌「高速はこだて号」 北都交通・北海道中央バス・函館バス(3社共同運行)

- 函館 - 札幌「函館特急ニュースター号」 北海道バス

- 函館空港連絡バス(リムジンバス形態)

- フェリーターミナル連絡バス(リムジンバス形態)

- 函館帝産バス

- 津軽海峡フェリーターミナル(七重浜) - 函館駅

- 定期観光バス

タクシー

北海道運輸局による「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の自動認可運賃等」では、旧函館市地域が「北海道C地区」、旧戸井町・旧恵山町・旧椴法華村・旧南茅部町地域が「北海道D地区」の運賃となる[114]。

道路

函館市道末広8号線(大三坂通)は西部地区にある20カ所の坂道の一つで、坂下の国道279号から坂上の市道寺町二十間坂線とを結ぶ延長280 m、幅員9.8〜12.6 mの街路。鉄平石の石畳と沿道の洋館が建ち並ぶ街並みが調和するエキゾチックな雰囲気が特徴で、ガス燈風の街路灯が建ち街路樹が植栽されている[116]。「はこだて冬フェスティバル」も開催される2月ごろは、沿道を照らすキャンドルや並木のイルミネーションで飾られる[116]。大三坂の名の由来は、かつて坂の下に地方の村役人が公用で宿泊した定宿で、大三印義兵衛の郷宿があったことから、その家印からとったとされている[116]。1987年(昭和62年)8月10日に、旧建設省と「道の日」実行委員会により、制定された「日本の道100選」に選定されている[117]。

高速道路

- 高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A'路線)

- 函館江差自動車道:函館IC/JCT

国道

道道

道の駅

- 道の駅なとわ・えさん(2009年5月)

- 函館市縄文文化交流センター(道の駅縄文ロマン 南かやべ)(2013年10月)

航路

港湾

「重点港湾の選定」「道内の港湾一覧」「北海道の漁港一覧」参照[119][120][121]

- 地方港湾

- 56条港湾

- 西恵山港

- 漁港

- 第4種漁港:山背泊

- 第3種漁港:函館、臼尻

- 第2種漁港:戸井、大澗、尾札部

- 第1種漁港:住吉、函館湯川、志海苔、石崎(銭亀沢)、小安、釜谷(戸井)、汐首、日浦、女那川、恵山、古部、木直、川汲、大舟

船舶

- 津軽海峡フェリー函館ターミナル(2013年8月)

- 青函フェリー函館ターミナル(2018年10月)

観光

要約

視点

世界遺産

- 大船遺跡

文化財

「函館市の文化財一覧」参照[122]

国指定

- 国宝

- 中空土偶(平成19年指定。昭和54年重要文化財指定) - 函館市縄文文化交流センター

- 函館市縄文文化交流センターにある中空土偶(2022年11月)

- 重要文化財

- 木造大日如来坐像(昭和42年指定) - 高野寺

- 太刀川家住宅店舗(昭和46年指定、明治33年1月ヨ利家宅新築簿一冊、明治33年材木附立帳一冊附属指定)

- 旧函館区公会堂(昭和49年指定。昭和55年附属棟追加指定)

- 函館ハリストス正教会復活聖堂(昭和58年指定。聖障一基、正門一棟附属指定)

- 遺愛学院(旧遺愛女学校)旧宣教師館、本館(平成13年指定。函館遺愛女学校本校舎新築工事仕様書一冊、本工事図面仕様書ニ対スル変更及模様替調一冊、第2回変更個条一冊、遺愛女学校建築契約書一冊附属指定)

- 北海道志海苔中世遺構出土銭(平成15年指定。甕3点、敷板1点附属指定) - 市立函館博物館

- 大谷派本願寺函館別院(平成19年指定。塀1棟、南門及び塀1棟、塀、設計図47枚附属指定)

- 北海道豊原4遺跡土坑出土品(平成28年指定。足形・手形付土製品5点、深鉢形土器1点、石器64点指定)- 函館市縄文文化交流センター

- 太刀川家住宅店舗(2012年7月)

- 旧函館区公会堂(2012年7月)

- 函館ハリストス正教会(2012年7月)

- 大谷派本願寺函館別院(2008年9月)

- 特別史跡

- 五稜郭跡(昭和27年指定。大正11年史跡指定。昭和4年追加指定)

- 五稜郭(2012年7月)

- 五稜郭(2011年7月)

- 四稜郭(2004年6月)

- 志苔館跡(2014年6月)

- 見晴公園内の香雪園・園亭(2018年10月)

- 重要有形民俗文化財

- アイヌの生活用具コレクション(昭和34年指定) - 函館市北方民族資料館

国選定

- 重要伝統的建造物群保存地区

- 函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区(函館西部地区の町並み)(平成元年指定) - 函館市弥生町、元町、末広町、大町および豊川町の各一部(約14.5ヘクタール)[123][124]

- 金森赤レンガ倉庫(2012年7月)

- 旧カール・レイモン居宅(2012年7月)

- 函館聖ヨハネ教会(2012年7月)

- カトリック元町教会(2012年7月)

- 旧相馬邸(2012年7月)

- 函館市旧イギリス領事館(2012年7月)

- 相馬株式会社社屋(2012年7月)

国登録

- 五島軒本店旧館(2017年5月)

- 北海道教育大学函館校北方教育資料館(2012年8月)

- 函館中華会館(2012年7月)

- 大手町ハウス(2014年8月)

- 高龍寺山門(2014年4月)

- 函館公園こどものくに空中観覧車(2016年5月)

- 函館公園と函館山(2014年8月)

道指定

- 有形文化財(建造物)

- 旧金森洋物店(2012年7月)

- 旧函館博物館1号(2010年5月)

- 旧函館博物館2号(2010年5月)

- 旧北海道庁函館支庁庁舎(2012年7月)

- 旧開拓使函館支庁書籍庫(2012年7月)

- 有形文化財(絵画)

- 有形文化財(工芸)

- 刀 銘源正雄(昭和45年指定) - 市立函館博物館

- 有形文化財(考古資料)

- 樽岸出土の石器(昭和32年指定) - 市立函館博物館

- 椴法華出土の尖底土器(昭和43年指定) - 市立函館博物館

- 日ノ浜遺跡出土の動物土偶(昭和45年指定) - 市立函館博物館

- 板碑(貞治の碑)(昭和46年指定) - 称名寺

- 板碑(戸井町の板碑)(昭和46年指定) - 函館市戸井郷土館

- サイベ沢遺跡出土の遺物(昭和46年指定) - 市立函館博物館

- 住吉町遺跡出土の遺物(昭和46年指定) - 市立函館博物館

- 有形文化財(歴史資料)

- 石崎八幡神社の鰐口(昭和43年指定) - 市立函館博物館

- 史跡

- 恵山貝塚(昭和42年指定)

- 女那川煉瓦製造所跡(昭和42年指定)

- 古武井溶鉱炉跡(昭和42年指定)

- 無形民俗文化財

- 松前神楽(平成20年指定)

市指定

百選・遺産

百選

- 世界三大夜景「函館山」「ヴィクトリア・ピーク」(香港)「ポジリポの丘」(ナポリ)

- 日本三大夜景「函館山」「摩耶山(六甲山)」(神戸)「稲佐山」(長崎)

- 新日本百景「函館山」

- 平成百景「函館の夜景」

- 近代水道百選「元町中区配水池」「笹流ダム」

- 森林浴の森100選「函館山」

- 日本の道100選「大三坂道」[127]

- 新日本観光地100選「函館」

- 都市景観100選「函館西部地区の町並み」

- 水源の森百選「亀田川水源の森」

- 日本の音風景100選「函館ハリストス正教会の鐘」[128]

- 名湯百選「湯の川温泉」「恵山温泉郷」[129]

- 人と自然が織りなす日本の風景百選「北海道函館の夜景」

- ダム湖百選「笹流貯水池」

- 未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選「函館漁港船入澗防波堤」[130]

- 美しい日本の歴史的風土100選「函館西部地区の歴史的街並み」[131]

- 日本の歴史公園100選「函館公園」「見晴公園」「五稜郭公園」「元町公園」「函館山緑地」[132]

- ヘリテージング100選「函館市内(旧函館区公会堂、函館ハリストス正教会復活聖堂、元町・末広町周辺の和洋折衷住宅など)」

- 函館山の夜景(2012年7月)

- 大三坂(2012年7月)

- 湯の川温泉街(2012年7月)

- 元町公園(2012年7月)

北海道遺産

- 内浦湾沿岸の縄文文化遺跡群[133]

- 函館山と砲台跡(津軽要塞)[134]

- 路面電車(函館市企業局交通部)[135]

- 北海道のラーメン(函館ラーメン)[136]

- 函館西部地区の町並み[137]

- 五稜郭と箱館戦争の遺構[138]

- 函館山(2005年11月)

- 津軽要塞の御殿山第二砲台跡(2009年6月)

- 函館市電710形電車(2011年8月)

- 五稜郭の石垣(2012年7月)

- 箱舘戦争供養塔(2012年7月)

- 箱館戦争で使用された大砲(2012年7月)

観光スポット

観光PRとして親善大使「ミスはこだて」を任命し[139]、函館出身や函館にゆかりのある方に観光大使「はこだて観光大使」を依頼している。2008年(平成20年)開設の観光情報サイト「はこぶら」があり、動画サイト「はこだてCM放送局 〜HakoTube〜」ではWEBムービー『ハコダテ観光ガイド イカール星人襲来中』などを製作している[140][141]。

駅前・西部地区

函館山の麓斜面に広がる地域。西部地区は函館発祥の地で、1859年の国際貿易港として開港以来、フランス、ロシア、イギリス各国の外国人居留地として、領事館をはじめ、教会が建てられたことにより、諸外国文化の影響を強く受けた洋風や和洋折衷の建築物が多く建ち並ぶ。また、周囲は石畳の坂道で、これら洋館と一体となって函館独特の異国情緒あふれた街並みを残している地区である[116]。

坂の上には、「日本の音風景百選」にも認定されている鐘の音で、ガンガン寺の愛称で親しまれるハリストス正教会復活聖堂がある。坂下のウォーターフロント地区には、明治末期に建てられた赤レンガ倉庫群を再利用したレストランや画廊などの店舗が建ち並び、函館でも最も多くの観光客を集める観光スポットにもなっている[116]。このほかに、津軽海峡に突き出た函館山の山頂から見る夜景は、扇状に広がる市街地の地形とライトアップされた西部地区の歴史的建造物群や坂道の街路灯がつくる光の導線が浮かび上がり、訪れる多くの観光客らを魅了している[116]。

- 函館駅

- 函館駅前バスターミナル

- キラリス函館[142]

- 函館駅前ビル(旧「棒二森屋」アネックス館、2022年1月31日閉館[143])

- 大門横丁[144]

- 函館朝市

- 函館市青函連絡船記念館摩周丸

- はこだてビール

- はこだて明治館

- 金森赤レンガ倉庫

- 函館西波止場

- 函館市役所

- 北海道坂本龍馬記念館

- 日本基督教団函館教会

- 真宗大谷派函館別院

- カトリック元町教会

- 函館聖ヨハネ教会

- 函館ハリストス正教会

- プレイリーハウス(旧佐田邸)

- 函館市文学館

- 北島三郎記念館(ウイニングホテル内)

- 箱館高田屋嘉兵衛資料館

- 市立函館博物館郷土資料館(旧金森洋物店)

- 函館市北方民族資料館(旧日本銀行函館支店)

- 函館市旧イギリス領事館(開港記念館)

- 旧相馬邸

- 元町公園

- 旧北海道庁函館支庁庁舎

- 旧函館区公会堂

- 緑の島

- 箱館丸

- 太刀川家住宅店舗

- 函館市国際水産・海洋総合研究センター

- 高龍寺

- 外国人墓地

- 旧ロシア領事館

- 函館山ロープウェイ

- 函館山

- 函館護国神社

- 函館公園

- 碧血碑

- 高野寺(北海道三十三観音霊場1番札所)

- 谷地頭温泉

- 函館八幡宮

- 立待岬

- 船魂神社

五稜郭地区

湯の川地区

北部地区

戸井・恵山地域

椴法華・南茅部地域

- 函館市青函連絡船記念館「摩周丸」(2005年11月)

- 函館西波止場(2012年7月)

- 旧桟橋(東浜桟橋)(2012年7月)

- 箱館丸復元船(2012年7月)

- 外国人墓地(2011年8月)

- 五稜郭タワー(2012年7月)

- 箱館奉行所(2012年7月)

- 湯の川温泉足湯「湯巡り舞台」(2012年7月)

- 函館市熱帯植物園(2012年7月)

- トラピスチヌ修道院(2008年9月)

- 函館 蔦屋書店(2014年9月)

- 戸井線のアーチ橋跡(2009年2月)

- 水無海浜温泉(2009年10月)

文化・名物

要約

視点

祭事・催事

- 函館西部地区バル街(4月・9月)[146]

- 箱館五稜郭祭(5月)[147]

- 恵山つつじまつり(5月から6月)[148]

- 南かやべひろめ舟まつり(6月)[149]

- 函館マラソン(7月)[150]

- 市民創作 函館野外劇(7月から8月)[151]

- みちのく銀行青函カップヨットレース(7月)[152]

- 函館港花火大会(7月)[153]

- はこだて港まつり(8月)[154]

- 夜景の日(8月13日)

- 湯の川温泉花火大会(8月)[155]

- はこだてグルメサーカス(9月)[156]

- はこだて冬フェスティバル(11月から2月)[157]

- はこだてクリスマスファンタジー(11月下旬から12月25日)[158]

- 函館港イルミナシオン映画祭(12月)[159]

- 五稜星の夢(12月から2月)[160]

名物・特産品

港町として発展してきた函館市は、海産資源に恵まれている。中でもイカは「市の魚」にも選ばれており、函館を代表する味覚になっている[161]。さらに、朝廷や将軍家にも奉納され「献上昆布」とも呼ばれる真昆布や[161]、ブランド化されている戸井マグロなどがある[161]。沿岸の豊かな漁場で獲れた新鮮な海の幸を使用した海鮮丼や寿司は、函館の食のイメージとして観光客にも定着している[161]。

日本国内初の国際貿易港として開港した歴史から、世界各地から様々な食文化を取り入れてきた経緯があり[161]、1884年(明治17年)に函館の中華料理店養和軒が当時の函館新聞に掲載した広告の中に「南京そば」とあることから、中国の麺料理を日本で最初に販売した地とされ[162][163]、函館ラーメンの発祥とも言われている[164]。近年では、「函館スイーツ」として函館の和菓子・洋菓子をアピールしていく活動も行われている[165]。

風習

北海道各地で見られる七夕の夜に子どもたちが民家やお店を巡って、ろうそくやお菓子をもらい歩くという風習(ローソクもらい)は函館にもあり、「七夕飾りのある家だけを訪問すること」などの指導のもと7月7日に行われる[166]。江戸後期の箱館ではねぶた祭りと七夕が一緒に祝われており、各家で大小のねぶたを竹と紙で作っていた[166]。そのねぶたに灯すろうそくを集めることが子どもたちの役目であり、「ろうそく1本ちょうだいな」の歌に名残があるとされている[166]。

旧函館市では、8月のお盆真っ只中に『函館八幡宮例大祭』が行われるため、仏教会の申し合わせにより7月にお盆を行なっている[167]。

結婚披露宴は、北海道の他の地域と同様に会費制で行うことが多く、昭和30年代後半から広まっていったと推測されている[168]。一方葬儀の場合、函館(道南地方)では通夜・告別式の前に火葬を行うことが一般的である[168][169]。これは、「伝染病などが起きないようにすぐに火葬した」「戦争や函館大火、洞爺丸事故で多くの死者が出て火葬を急がなければならなかった」などの諸説がある[169]。

発祥

「箱館はじめて物語」「函館発 事始め歴史」「はこだて開港ペリーロード」参照[170][171][172]

→「日本初の一覧」も参照

- 日本初の北洋漁業[35]

- 日本初の種痘治療(1824年)

- 日本最古の銀板写真(1854年)

- 日本最古のストーブ(1856年)

- 日本初の洋式商用帆船「箱館丸」(1857年)

- 日本に初めて伝えられた混声合唱(1858年)[173]

- 日本初の国際貿易港「函館港」(1859年に横浜港、長崎港とともに開港)[174]

- 日本初の西洋料理店「かねじゅう」(1859年)

- 日本初のギリシャ正教会「函館ハリストス正教会」(1860年)

- 日本初の洋式築造城郭「五稜郭」(1864年)

- 日本初の赤十字活動「高松凌雲」(1868年)

- 日本初の入札(選挙)(1868年)

- 日本初の天然氷輸送・販売「函館氷」(1869年)[175]

- 官立初の気象観測の地「函館気候測量所」(1872年)

- 地方博物館の先駆け「開拓使函館支廳仮博物場」(旧函館博物館1号)(1879年)[176]

- 日本初の日本人設計の上水道(1889年)

- 日本初の女子修道院「トラピスチヌ修道院」(1898年)

- 日本初の雪かき車(1910年)[177]

- 日本初のコンクリート製寺院「真宗大谷派函館別院」(1912年)

- 日本最古のコンクリート電柱(1923年)

- 日本初のバットレスダム「笹流ダム」(1923年)[178]

- 日本初のコミュニティ放送局「FMいるか」(1992年)[179]

- 日本初の車体更新低床電車「函館市交通局8100形電車」(2002年)[177]

スポーツ

- 函館太洋倶楽部 - 社会人野球のクラブチーム。1907年に結成された日本で最も長い歴史を持つクラブチーム。

- ブラックペッカー函館FC

出身・関連著名人

要約

視点

政治・行政・法曹・経済

政治

- 田中正巳(政治家。元厚生大臣)

- 大崎誠子(政治家)

- 奥野一雄(政治家。元衆議院議員)

- 笹野貞子(政治家。元参議院議員)

- 高井崇志(政治家。元衆議院議員)

- 佐藤孝弘(政治家。山形市長)

- 唐牛健太郎(政治活動家)

- 早坂茂三(政治評論家)

行政

- 厚谷襄児(元公正取引委員会事務局長、北海道大学名誉教授)

- 河野克俊(元統合幕僚長)

- 佐藤英彦(元警察庁長官)

- 富田朝彦(元宮内庁長官)

- 西堀正弘(元外交官、元国連大使)

- 濵谷浩樹[180](厚生労働省保険局長、元厚生労働省子ども家庭局長、元厚生労働省老健局長)

- 横田正俊(元最高裁判所長官)

法曹

経済

- 梅原一剛(実業家、元東急ホテルズ社長、元国際ホテル・レストラン協会副会長)

- 大西匡(技術者、元豊田工機会長兼社長、元日本工作機械工業会会長)

- 大公一郎(実業家、元あらた会長、元コープさっぽろ会長、元全国化粧品日用品卸連合会会長)

- 平塚常次郎(実業家、ニチロ(現:マルハニチロ)創業者。元運輸大臣、元大日本水産会会長)

- 中道昌喜(実業家、中道機械・中道リース創業者)

- 川村隆(実業家、東京電力ホールディングス会長、元日立製作所社長兼会長、元日本経団連副会長)

- 佐藤直樹(実業家、映画プロデューサー。日活社長)

- 山下弘(実業家。元ニッカウヰスキー社長・会長)

- 吉村元久(実業家。ヨシムラ・フード・ホールディングス創業者・CEO)

- 大津慶吾(実業家。元北海道放送会長)

- 小林敬(実業家)

学術・文化

学術

|

|

文化

|

|

芸能・ポピュラー音楽・マスコミ

芸能

|

|

ポピュラー音楽

|

マスコミ

スポーツ

格闘技

|

陸上競技

球技

|

|

競馬・競輪

その他

ゆかりのある人物

歴史上の人物

- 江戸時代以前の人物

- 河野政通(室町時代の武将)

- 江戸時代の人物

- 高田屋嘉兵衛(江戸時代の商人)

- 続豊治(船大工。福士成豊は次男)

- 松川弁之助(北海道開拓者。松川町の地名に名を残す)

- 榎本武揚(幕臣。榎本町・梁川町の地名に名を残す)

- 土方歳三(幕臣、新撰組副長)

- 中島三郎助(幕臣。中島町の地名に名を残す)

- 高松凌雲(医師。箱館戦争で日本国内初の赤十字活動)

- 武田斐三郎(科学者、陸軍軍人)

- 松前勘解由(松前藩家老。蠣崎波響の孫)

- 明治・大正時代の人物

|

|

近現代の人物

政治・経済

|

|

|

学術・文化

|

|

マスコミ

芸能・ポピュラー音楽

|

スポーツ

- 大久保房松(騎手、調教師)

- 久慈次郎(元プロ野球選手。野球殿堂入り選手)

- 伊藤大海(プロ野球選手。函館東シニア所属)

- 森徹(元プロ野球選手)

- 佐藤義則(元プロ野球選手。函館大有斗高校卒業)

- 盛田幸妃(元プロ野球選手。函館大有斗高校卒業)

- 澤田剛(元プロ野球選手。函館大有斗高校卒業)

- 坂田遼(元プロ野球選手。函館大学卒業)

- 竹下瑛広(プロ野球選手。函館大学卒業)

- 船尾隆広(高校野球指導者。函館大有斗高校卒業)

- 後藤翔平(バスケットボール選手。函館大有斗高校卒業)

- 矢農友里恵(バスケットボール選手。函館大柏稜高校卒業)

- 小山田舞(バスケットボール選手。函館大柏稜高校卒業)

- 小村淳(ラグビー選手。函館大有斗高校卒業)

- 目黒真奈美(陸上競技選手。函館大妻高校卒業)

- 増沢末夫(競馬騎手)

- B×Bハルク(プロレスラー。桔梗小学校・桔梗中学校卒業)

- 大門寺崇(プロレスラー。函館大有斗高校卒業)

- 山縣優(プロレスラー。函館大学卒業)

各種表彰

- 函館市栄誉賞

※受賞順

- 益田喜頓(喜劇俳優)[181]

- 山口圭司(プロボクサー)[181]

- 辻仁成(作家)[181]

- 北島三郎(歌手)[181]

- GLAY(バンド)[181]

- 二上達也(プロ棋士)[181]

- 廣瀬量平(作曲家)[181]

- 辻沙絵(陸上競技選手)[182]

- 池崎大輔(ウィルチェアーラグビー選手)[182]

- 函館市文化賞

→詳細は「函館市文化賞受賞者一覧」を参照

- 函館市スポーツ賞

→詳細は「函館市スポーツ賞歴代受賞者 (PDF)」を参照

函館市が舞台となった作品

要約

視点

2003年(平成15年)にはこだてフィルムコミッションが設立され、ロケーション撮影などを支援している[183]。

映画

→「Category:函館市を舞台とした映画作品」も参照

- 『若い人』

- 『函館病院より、戦陣に咲く』

- 『リラの花忘れじ』

- 『われ泣きぬれて』

- 『夏子の冒険』

- 『蟹工船』

- 『ああ、洞爺丸』

- 『幼き者は訴える』

- 『モダン道中 その恋待ったなし』

- 『点と線』

- 『白い悪魔』

- 『新日本珍道中』

- 『ギターを持った渡り鳥』

- 『口笛を吹く無宿者』

- 『手錠にかけた恋』

- 『北帰行より 渡り鳥北へ帰る』

- 『硝子のジョニー 野獣のように見えて』

- 『あの橋の畔で 完結編』

- 『赤いハンカチ』

- 『飢餓海峡』

- 『夕陽の丘』

- 『続 網走番外地』

- 『落葉の炎』

- 『逃亡と掟』

- 『骨まで愛して』

- 『その人は昔』

- 『北海道物語』

- 『にっぽん69セックス猟奇地帯』

- 『津軽絶唱』

- 『家族』

- 『裸の十九才』

- 『蒼ざめた日曜日』

- 『大脱獄』

- 『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』

- 『やさぐれ刑事』

- 『竹山ひとり旅』

- 『黄金の犬』

- 『俺とあいつの物語』

- 『海峡』

- 『居酒屋兆治』

- 『伽椰子のために』

- 『ときめきに死す』

- 『雪の断章 -情熱-』

- 『テイク・イット・イージー』

- 『キャバレー』

- 『新・喜びも悲しみも幾歳月』

- 『キッチン』

- 『いつかギラギラする日』

- 『オートバイ少女』

- 『霧の子午線』

- 『とどかずの町で』

- 『三毛猫ホームズの推理』

- 『キリコの風景』

- 『風の歌が聴きたい』

- 『愛を乞うひと』

- 『港のロキシー』

- 『ほとけ』

- 『パコダテ人』

- 『オー・ド・ヴィ』

- 『Border Line』

- 『星に願いを。』

- 『ミラーを拭く男』

- 『海猫』

- 『勇気の3000キロ』

- 『東京大学物語』

- 『世界はときどき美しい』

- 『日本沈没』

- 『アリア』

- 『Little DJ〜小さな恋の物語』

- 『犬と私の10の約束』

- 『うた魂♪』

- 『ジャイブ 海風に吹かれて』

- 『つむじ風食堂の夜』

- 『わたし出すわ』

- 『引き出しの中のラブレター』

- 『ACACIA』

- 『海炭市叙景』

- 『スノーフレーク』

- 『書くことの重さ〜作家佐藤泰志』

- 『そこのみにて光輝く』

- 『世界から猫が消えたなら』

- 『オーバー・フェンス』

- 『PとJK』

- 『函館珈琲』

- 『きみの鳥はうたえる』

- 『風が通り抜ける道』(2024年)

テレビドラマ

→「Category:函館市を舞台としたテレビドラマ」も参照

- 『怪傑ライオン丸 第17〜19話』

- 『北の家族』

- 『俺たちの朝 第44話「北の町・大沼とすんませんと家族ごっこ」』

- 『高橋英樹の船長シリーズ1話・5話・6話・12話・13話』

- 『もっとあぶない刑事 第11話「結婚」』

- 『五稜郭』

- 『さすらい刑事旅情編』

- 『ひかりのまち』

- 『金曜プレステージ「津軽海峡ミステリー航路1〜8」』

- 『火曜サスペンス劇場 凍えるキリン』

- 『ランチの女王』

- 『HTBスペシャルドラマ「そして明日から」』

- 『土曜ワイド劇場「青函特急殺人ルート」』

- 『ヤンキー母校に帰る vol.1』

- 『土曜ワイド劇場「法医学教室の事件ファイル18」』

- 『ワルシャワの秋』

- 『マグロ』

- 『受験の神様』

- 『風子の手紙』

- 『点と線』

- 『相棒 season6 第10話「寝台特急カシオペア殺人事件!」』

- 『月曜ゴールデンドラマ「笑顔」』

- 『シスター』

- 『セカンドバージン』

- 『土曜ワイド劇場「寝台特急カシオペア殺人事件」』

- 『坂の上の雲 第11回「二〇三髙地」』

- 『分身』

- 『尋ね人』

- 『神様の赤ん坊』

- 『神様の赤ん坊アナザーストーリー 僕が父親になるまで』

- 『北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子2 函館殺人迷宮』

- 『さすらい署長 風間昭平13 ほくと函館湾殺人事件』

- 『愛をください』

小説・評論

→「Category:函館市を舞台とした小説」も参照

- 安部公房『榎本武揚』

- 石川啄木『一握の砂』

- 石坂洋次郎『若い人』

- 大崎梢『スノーフレーク』

- 大谷睦『クラウドの城』

- 亀井勝一郎『函館八景』

- 高城高(函館市出身)『函館水上警察』『函館水上警察 ウラジオストクから来た女』『〈ミリオンカ〉の女 うらじおすとく花暦』

- 今野敏『寮生』 -「函館ラ・サール」が舞台。

- 小林多喜二『蟹工船』

- 佐藤泰志『海炭市叙景』

- 司馬遼太郎『菜の花の沖』

- 島本理生『イノセント』

- 滝本竜彦『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』

- 谷村志穂『海猫』『黒髪』

- 柄刀一『OZの迷宮』

- 辻仁成『クラウディ』『函館物語』『母なる凪と父なる時化』『海峡の光』『アカシアの花の咲き出す頃 -ACACIA-』

- 中井英夫『虚無への供物』

- 西村京太郎『函館駅殺人事件』『十津川警部 五稜郭殺人事件』『特急「北斗1号」殺人事件』

- 船山馨『蘆火野』(あしびの) - 市内の老舗西洋洋食店「五島軒」がモチーフ[184]。

- 三島由紀夫『夏子の冒険』

- 村上春樹『ダンス・ダンス・ダンス』

- 八木隆一郎『わが母は聖母なりき』

- 山口瞳『居酒屋兆治』

漫画

アニメ

→「Category:函館市を舞台としたアニメ作品」も参照

- 『ノエイン もうひとりの君へ』

- アニメ映画『名探偵コナン 銀翼の奇術師』

- 『北へ。〜Diamond Dust Drops〜』

- 『フランチェスカ』

- 『AIR』(アニメ版)

- 『ひだまりスケッチxハニカム』(2話)

- 『ラブライブ!サンシャイン!!』(2期 8話、9話、劇場版)

- 『アルゴナビス from BanG Dream!』

- 『新幹線変形ロボ シンカリオン』(1期 15話、16話)

- 『アイドルマスターミリオンライブ!(アニメ)』(9話)

- アニメ映画『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』

ゲーム

- 『雪割りの花』

- 『北へ。〜Diamond Dust〜』

- 『DS西村京太郎サスペンス2 新探偵シリーズ「金沢・函館・極寒の峡谷 復讐の影」』

- 『FairChild -フェアチャイルド-』

- 『はるかかなた』

- 『薄桜鬼』

- 『電車でGO! 旅情編』

ミュージック・ビデオ

楽曲

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.