トップQs

タイムライン

チャット

視点

東京都

日本の首都、日本の都道府県の1つ ウィキペディアから

Remove ads

東京都(とうきょうと、英語: Tokyo Metropolis)は、日本の首都[1][2][注釈 2]。関東地方に位置する都[1][2]。都庁所在地は新宿区[1][注釈 3]。

Remove ads

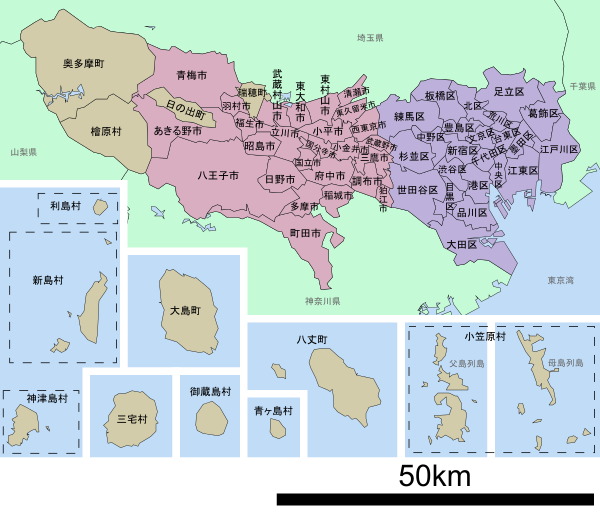

区部(特別区23区)、多摩地域(26市と西多摩郡3町1村)および島嶼部(2町7村)からなる。

地理的には東京都の主要部は、関東南西部にあって東西に細長い都域を有し、東部は東京湾に面する[2]。西部は雲取山(2017m)を最高峰とする関東山地となる[3]。太平洋上には伊豆諸島、小笠原諸島がある[4]。

首都として立法・行政・司法の中枢機能や外国の大使館・公使館が置かれる[4]。金融機関や大企業などが集中し、新聞・放送・出版などの文化面、大学・研究機関などの教育・学術面においても日本の中枢をなす。交通面でも鉄道網、道路網、航空路の中心である[2]。

Remove ads

概要

要約

視点

東京都が管轄する領域は東京都区部(東京23区)、多摩地域(26市[注釈 4]と西多摩郡3町1村)および東京都島嶼部(大島、三宅、八丈、小笠原)の4支庁(2町7村)からなっている。沖ノ鳥島、南鳥島を含む小笠原諸島を含むため、日本最南端および最東端に位置する都道府県でもある。東京都に対して公式に用いられる英語名称は"Tokyo Metropolis"である[6]。Metropolis自体に法令上の定義は存在しないが、一般には「(周辺都市に対する)中核都市・主要都市」「母都市 (mother city)」「首都」の語義で使用される[7]。[2]

東京都の面積は全国47都道府県中で香川県、大阪府に次いで第3位の狭さだが、人口密度は47都道府県中1位である[8]。

- 人口

人口は14,220,200人(2025年4月1日現在)。これは日本の都道府県人口の中では最も多く、日本の人口のおよそ11%を占めている。人口密度も都道府県の中で最も高い。

議決機関と執行機関

東京都の都政の意思を決定する議決機関として東京都議会が設置されている。そこで決定されたことを実行するために執行機関として東京都知事のほか、行政委員会および委員(行政委員会等)が置かれている[9]。都知事の権能は地方自治法によって定められており、選挙によって選出される。任期は4年。知事の補佐職として東京都副知事4人が置かれる。

→「§ 政治」も参照

東京都の職員数は、知事部局などの一般行政職員(いわゆる「都庁の職員」)が約2万人、公営企業部門(交通・上水道・下水道)が約1万3千人。これに東京消防庁および警視庁の職員、東京都内の公立学校の教職員を加えると総計約16万6千人となる(2024年(令和6年)4月現在)[10]。

歴史

東京は、江戸幕府が置かれたかつての江戸であり、徳川家康の都市計画によって大いに発展した。幕末の動乱を経て明治元年の文書から「東京」と表記されるようになった。1869年2月11日(明治2年1月1日)に平安京(京都)から奠都(遷都)され(東京奠都、かつての首都の一覧も参照)、1878年(明治11年)に府制が施行されて東京府となった。第二次世界大戦中の1943年(昭和18年)7月1日、首都の行政機能を強化する目的から東京都制が施行された。これにより東京府と東京市が廃止され、これらを統合する形で東京都が設置された[11]。終戦後の1947年(昭和22年)の地方自治法施行に伴い、1943年以来の東京都制は廃止されたが、「東京都」の名称と行政区域は変更していない。すなわち、東京都制によって都の直轄とされた、旧東京市内に設置された区は、地方自治法施行によって特別地方公共団体たる特別区となって市に準ずる権限を付与されたものの、一部の事務や徴税権は引き続き都に留保された[注釈 5]。このため東京都庁は、いまなお「23区を包括する市役所としての機能」と「県庁としての機能」とを併せ持っている。

東京都庁舎(本庁舎)は長らく千代田区有楽町(現在の丸の内3丁目)にあったが、1991年(平成3年)4月1日に新宿区西新宿へ移転した。移転に伴って地方自治法に従い条例が改正され、これ以降、都庁所在地は東京都新宿区西新宿二丁目となっている[12]。しかし、地図などの都庁所在地の表記は、便宜上「東京」が使用される[13]。国土地理院によると、東京以外の道府県庁所在地は市の名称を用いるのに対し、東京の場合は実際の所在地である新宿区を含めた23区をまとめて「東京」と表記する[14][注釈 6]。教科書でも国土地理院と同じく「東京」としているものが多い。特別区が市町村でないことに加え、市町村が持つ業務の権限の一部を有しないこと、区部がかつて東京市という1つの市であったことなどが原因とされる[16]。

首都機能

東京は、かつての江戸にあたり、江戸幕府成立以来、日本の政治・行政の実質的な中心地であった。1868年に平安京から江戸に皇居や太政官などの首都機能が移動したとされ(東京奠都)、東京府と改称、名目的にも首都となった。大日本帝国期には帝都とも呼ばれた。太平洋戦争中の1943年に東京府と東京市が統合されて、改めて東京都が首都となった。戦後の1950年に東京都を日本の首都として、十分にその機能を発揮し得るよう首都建設法が施行されたが、同法は1956年に首都圏整備法の施行に伴い廃止された。このように首都建設法の廃止により東京都は、法的には日本の首都である根拠を欠くが、日本国政府の公式見解や公文書上は首都とされており、東京都に日本の中枢機能が存在している。2018年2月には衆議院議員逢坂誠二の質問[17]に対し、「首都を東京都であると直接規定した法令はないが、東京都が日本の首都であることは、広く社会一般に受け入れられているものと考えている」との政府見解が示された[18]。また、首都圏整備法では、東京都は首都圏の一部とされており、東京都の公式英語表記「Tokyo Metropolis」のMetropolisには「大都市、大都市圏」の他に「首都」の意味合いもある。前述の通り、東京都を首都と直接規定するものは日本国憲法および日本の法律にはないものの、首都としてその中心部(特に東京都区部)に、日本国政府の国会議事堂、内閣総理大臣官邸と主要省庁、最高裁判所を始めとする三権の中枢機関が置かれる。他にも、法律によってその機関を東京都に置くと定められているものもある[注釈 7]。

その他

金融機関や大企業などが集中し、新聞・放送・出版などの文化面、大学・研究機関などの教育・学術面においても日本の中枢をなす。交通面でも鉄道網、道路網、航空路の中心である。

Remove ads

地理

要約

視点

東京都の主要部分は、関東平野に位置し、東京湾に面している。このほかに、伊豆諸島・小笠原諸島の島嶼部も行政区域とする。この島嶼部には日本の最南端である沖ノ鳥島と、日本の最東端である南鳥島も含まれる。日本の最南端と最東端を行政区域に含むという意味では、日本最南端・日本最東端の都道府県となっている。

都域

国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調によると、東京都の面積は2199.94平方キロメートルである[注釈 8][19]。

東京都の東西南北それぞれの端は以下の位置である[20]。北端は大平山(埼玉県)の西、東端は南鳥島、南端および西端は沖ノ鳥島にある。沖ノ鳥島を考慮せずに県境未確定地域に仮の境界線を入れて求めた重心も併記する[21]。また総務省統計局の令和2年国勢調査によると、人口重心は杉並区松ノ木一丁目付近にある[22]。広袤[要出典](こうぼう)は、北端から南端まで約1,700km、西端から東端まで約1,900km。

| 重心 北緯35度01分18秒 東経139度35分44秒 | 北端 北緯35度53分54秒 東経139度01分06秒 ↑ | 人口重心 北緯35度41分15.49秒 東経139度38分15.28秒 |

| 東京都庁舎所在地 北緯35度41分22秒 東経139度41分30秒 | 東端 →北緯24度16分59秒 東経153度59分11秒 | |

| 西端及び南端↓ 北緯20度25分31秒 東経136度04分11秒← |

地形・地質

区部の東部には、隅田川、荒川、江戸川、中川などの河口部に沖積平野が広がっている(東京低地)。地盤は軟弱であり、海抜ゼロメートル地帯も少なくない。南部の多摩川沿いの地域も低地となっている。区部の西部は武蔵野台地の末端部であり、いくつもの舌状台地が伸び、台地と低地が入り組んだ高低差のある地形となっている。臨海部は埋立地となっている。埋立は徳川家康の時代から始まったもので、現在は主に新海面処分場において廃棄物や建設残土の埋め立てが行われている。

多摩地域では、多摩川沿いの低地を中心として、北側は武蔵野台地、南側は多摩丘陵となっている。多摩西部には関東山地に含まれる山地がある。阿須山丘陵・笹仁田峠付近を北西端とし、金子台・箱根ヶ崎を経て、武蔵村山市三ツ木付近まで箱根ヶ崎断層の存在が確認されている。これ以外にも江戸~東京は相模トラフ巨大地震など度々の大地震(元禄地震や安政江戸地震、関東大震災)で被害を受けている。

島嶼部には伊豆諸島と小笠原諸島が含まれる。いずれも火山活動によって形成された火山島である。伊豆諸島には活火山が多く、三宅島の雄山は2000年以降火山活動中である。また伊豆大島の三原山でも1986年に大規模な噴火活動が見られた。小笠原諸島の西之島も火山噴出物により島の面積が拡大している。

気候

日本国内における気候区分では23区から多摩東部および伊豆諸島までは太平洋側気候、多摩西部などは中央高地式気候に属する。小笠原諸島は南日本気候である。特徴としては、四季の変化が明瞭であり、天気が日によって変化しやすい。夏季は高温・多雨となり、冬季は晴れて乾燥する日が多い。ケッペンの気候区分では東京都全体が温暖湿潤気候に分類されるが、あくまで世界基準の分類であるため、東京都の多様な気候を十分に説明できていない。例えば、都心部と西部の山岳地帯とでは気温や降水量の差が大きく、一概に温暖湿潤気候と言い切ることは難しい。

春は、天気は周期変化で、晴れる日が多いが、発達した低気圧が通過して天気が崩れることもある。寒冷渦の影響で雷雨になる時もある。梅雨の時季には梅雨前線に覆われ雨の降りやすい天気が続く。前半は弱い雨が中心だが、後半は強い雨が降りやすい。まれに空梅雨の年もある。夏は、太平洋高気圧に覆われて、晴れて湿度が高く暑い日が多く、雷雨も発生しやすい。ただし年によってはオホーツク海高気圧の影響で曇りや雨のぐずついた天気になる場合もある。

秋は、前半は秋雨前線の影響で雨が降りやすくなる。また台風が通過して暴風雨となることもある。後半は天気は周期変化となり、晴れる日が多い。冬は、西高東低の冬型の気圧配置になりやすく、晴れて空気が乾燥する日が多い。統計上では1年間で12月24日が東京で最も晴れの確率が高い日となっている。2月から3月にかけては南岸低気圧が通過しやすくなり、都心では数センチメートル程度の積雪となることがある。ただし、多摩地方では20センチメートル以上の積雪となることもある。雪が積もると交通機関の運行が乱れることもある。気象庁露場のあった大手町付近の観測によると、日本全国で最もヒートアイランドの影響が大きい。1920年代には年間70日程度観測されていた冬日は少なくなり、熱帯夜の日数は3倍以上に増加している。また、冬場は南九州の鹿児島市や宮崎市よりも最低気温が高くなることもあった。那覇市を除いた全国の都道府県庁所在地の中では、横浜市、千葉市、神戸市、大阪市などと並び最低気温が最も高くなることも珍しくなかった。一方、内陸寄りにある練馬区のアメダス観測[注釈 9][23]地域では冬日は珍しくなく、新宿区や渋谷区などの都心部でも冬日の観測はよく見られる。また、気象観測所のある千代田区内においても大手町付近と気象庁露場の移転した北の丸公園とでは冬場の最低気温に違いが見られ、2012年(平成24年)1月の平均最低気温は大手町1.8℃に対し北の丸公園は0.4℃であり、冬日の日数では大手町3日に対し北の丸公園は11日である。これは、1月の気温に関しては練馬よりの気温である。これらの要因から、同じ都区内でも練馬区など内陸よりの郊外と中央区や千代田区などの臨海部との気温差が大きいことがわかる。さらに、江戸川区の沿岸部にも江戸川臨海という名でアメダスが設置されており、そこも大手町よりも冬の最低気温が低くなることが多く、冬の大手町のヒートアイランド現象が極めて著しいことを表しているが、東京都区部の天気予報で表示される気温はあくまで大手町の露場の気温が基準となっていた。

- 都心部 - ヒートアイランドが顕著で、夏は日中も暑くなるが、夜の気温がとても高い。近年は温暖化が進み、熱帯夜が徐々に増えてきている。大手町時代だった2013年(平成25年)8月11日には最低気温30.4℃を記録した[24]。冬の最低気温も高いが、北の丸公園移転後は大手町時代に比べて、年間の冬日が少し多くなっている。

- 臨海部 - 羽田空港、お台場、葛西臨海公園などといった首都高速湾岸線沿いは東京湾に面しているため気温の年較差が小さい。夏の最高気温は都心よりも低く、冬の最低気温はそれより高く、冬日になることは珍しい。東京ディズニーリゾートがある千葉県浦安市も同様の気候となる。

- 城南地域 - 基本的に都心とあまり変わらない。

- 城西、城北地域 - 世田谷区北・西部、杉並区、練馬区、北区北部などの地域は内陸部に位置しているため、都心とは異なり、内陸性気候となる。夏は暑さが厳しく、38℃前後まで上がることもある。反対に冬は放射冷却が強く、-5℃前後の冷え込みになることもある。北関東の前橋市よりも低くなることも少なくはない。また、都心が冷たい雨でも、当地域は雪になることが多い。2014年(平成26年)2月の大雪では、50から60cm前後の積雪になった場所が多かった。

→詳細は「多摩地区」を参照

- 内陸性気候のため、冬場の最低気温に東京都区部とは非常に大きな違いがある。府中の1月の平均最低気温は−0.7℃[25]、青梅で−2.3℃[26]、八王子で−1.8℃[27]、奥多摩では−2.4℃[28]と氷点下まで下がり、都心部との気温差が5度以上になることも珍しくない。また、冬には南岸低気圧によって、大雪をもたらすこともあり、20センチメートル以上の積雪となることも多い。都心部が霙や雨でも気温が低い多摩地方では雪になることが多い。特に奥多摩町や檜原村、青梅市山間部などの多摩西部では11月ごろから雪が降ることもある。

- 伊豆諸島 - 海洋性気候で、年間を通じて寒暖の差は小さい。真冬の平均気温は7℃から10℃前後と温暖な気候であるが、最も北に位置する伊豆大島では積雪することもあり、東京都心部より冷え込むことも珍しくない。より南にある八丈島や三宅島はより温暖である。

- 小笠原諸島 - 日本の気候区分では南日本気候に属し、年間を通じて温暖である。南鳥島はケッペンの気候区分ではサバナ気候に属し、年間平均気温が25.4度と日本で最も高い地域である。また、日本国内では北海道と共に梅雨が無い[29]地域である。

地域

東京都は一般に、「区部」、「多摩地域」、「島嶼部」の3地域に分けられる。区部は、東京都心を中心とする23区から構成され、政治、経済、文化の中心地として機能している。

東京都区部

区部では、旧江戸城を基準として「城南」「城西」「城北」「城東」と呼び分けることがある。区部の西側は武蔵野台地の末端部であることから「山の手」とも呼ばれる。区部の中心部には都市機能が集積しており「都心」と呼ばれる。「都心」の範囲は、統一された定義はないが、最も狭い意味では港区、千代田区、中央区の「都心3区」を指すことが多く、不動産業界等では都心3区に渋谷区、新宿区を加えて「都心5区」とも言われる。より広い意味では区部全体が「都心」と呼ばれることもある。東京都庁では各種の都市計画において副都心を策定しており、今日では渋谷副都心、新宿副都心、池袋副都心、大崎副都心、上野・浅草副都心、錦糸町・亀戸副都心、東京臨海副都心の7箇所を「副都心」と呼ぶことがある。特に規模の大きい渋谷、新宿、池袋は「3大副都心」と呼ばれる。

多摩地域

多摩地域は、かつての令制国の多摩郡の名残りから、特別区部に含まれる東多摩郡以外の南多摩郡、北多摩郡、西多摩郡の総称として「三多摩」と呼ぶこともある。東京都心のベッドタウンとしての役割を果たす一方で八王子市や立川市・府中市の様な大企業のオフィスや工場などがある都市もある。自然が都心部より残っている事から多摩地域はファミリー層などにも人気である。令制国時代は府中市に武蔵国府が、国分寺市に武蔵国分寺が置かれ、経済や政治の中心地となっていた。

東京都島嶼部

島嶼部は、「大島支庁」「三宅支庁」「八丈支庁」「小笠原支庁」に区分されることもあるが、これは東京都庁の支庁の事務的な管轄範囲で区分するものであり、区域内の町村が支庁に属するわけではない。例えば、小笠原村の住所は「東京都小笠原村」であり、「東京都小笠原支庁小笠原村」ではない。

行政区画

- 基礎自治体

東京都の区域内には、基礎自治体として以下の23区・26市・5町・8村の区市町村がある。町は全て「まち」、村は全て「むら」と読む。

| 東京都区部 | 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区 | |

| 多摩地域 | 市部 | 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市 |

| 西多摩郡 | 奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村 | |

| 東京都島嶼部 | 大島支庁 | 大島町、利島村、新島村、神津島村 |

| 三宅支庁 | 三宅村、御蔵島村 | |

| 八丈支庁 | 八丈町、青ヶ島村 | |

| 小笠原支庁 | 小笠原村 | |

旧令制国

地価

国土交通省発表の公的な地価である公示地価によると、東京都は日本で最も地価が高い都道府県である。2018年(平成30年)発表の公示地価を東京都全体で平均した坪単価は340万2840円であり、日本で2番目に地価が高い大阪府の3.78倍もの平均値となっている[30]。東京五輪開催を控えた東京都の地価はさらに上昇しており、東京都の公示地価のうち、前年から発表が継続された地点の平成30年平均上昇率は前年比3.39%である。

東京都内で最も公示地価が高い市区町村は中央区であり、平均坪単価は2568万4691円。東京都内で最も地価上昇率が高い市区町村も中央区であり、平均上昇率は前年比7.48%である。以下、2位渋谷区、3位台東区と続く。

東京都内で周辺の公示地価が最も高い駅は銀座駅で、坪単価は1億1878万7878円。銀座駅周辺は日本一公示地価が高い場所であり、例年、公示地価の発表が注目されている。一方、東京都内で最も周辺の地価上昇率が高い駅は明治神宮前駅である。平均上昇率は前年比14.83%であり、銀座駅周辺の上昇率11.79%を上回る。以下、2位原宿駅、3位築地市場駅。原宿駅では2020年(令和2年)に向けて総事業費550億円を投じた大規模な商業・住宅系の複合開発事業が進行しており、周辺の地価高騰に影響していると考えられる[31]。

隣接自治体

もっぱら平地においては、埼玉県と千葉県、および神奈川県と隣り合い、また奥多摩の山岳地帯において山梨県とも接する。以下は、陸地で境界を接する自治体である。

Remove ads

歴史

要約

視点

前史

東京都域の大部分は、令制国の武蔵国の一角に相当する。古代から現在の多摩地域では開発が進み、特に府中は4世紀前半に創建[32]と推定される大國魂神社や7世紀に同神社内に置かれた武蔵国府によって同地域の中心となっていた。一方、12世紀には豊島郡江戸郷の名が見え、これ以後、隅田川河口の西側地域は江戸と呼ばれるようになる。伊豆諸島は古代から伊豆国に編入され、流刑地となった。

戦国時代には扇ヶ谷上杉氏の家宰であった太田氏が台頭し、太田道灌が江戸城を築いた。その後相模国の小田原城を本拠地とする後北条氏が武蔵国全域を支配し、現在の八王子市には滝山城や八王子城などが築かれて甲斐国からの武田氏の侵攻を防いだが、豊臣秀吉の小田原征伐によって1590年に落城し、後北条氏も没落した。

後北条氏の領地は徳川家康に与えられ、家康は秀吉の命により当時南関東の要衝であった江戸を本拠地として大規模な開発に乗り出した。家康は関ヶ原の戦いに勝利して1603年に江戸幕府を開く。以後、江戸は日本の政治の中心地となり、人口の急増とともに江戸湾の埋め立てなどで市域を拡大していき、18世紀初頭には人口100万人を超える世界有数の大都市へと発展を遂げた。一方、江戸城から西へ延びる甲州街道上には八王子千人同心が置かれた八王子宿や府中宿などが置かれ、特に内藤新宿はやがて新宿として東京の中心地区となった。また武蔵野台地では畑作や新田開発が積極的に進められて、江戸と政治・経済両面で強い結びつきを持った。

江戸幕府の崩壊後、1868年5月3日(慶応4年/明治元年)旧暦4月11日)の江戸城開城によって江戸は新政府の支配下に入った。6月30日(旧暦5月11日)、新政府は江戸府を設置し、9月3日(旧暦7月17日)に江戸が東亰(後に東京)と改称されると、江戸府も東京府と改称された。1869年に明治天皇が皇居(旧江戸城)に入ると、東京は近代日本の事実上の首都となった(東京奠都を参照)。1878年には伊豆諸島が、1880年には小笠原諸島が東京府に編入され、1893年には多摩地域が神奈川県から移管されて、ほぼ現在の東京都の領域が確定した。八王子は北関東から横浜港経由で輸出される絹織物の中継地として繁栄し、1889年(明治22年)には新宿-八王子間の甲武鉄道(後の中央線快速区間)が開通した他、19世紀末には後の国鉄線となる各方面への幹線鉄道が、次いで20世紀前半には私鉄各線による都市近郊鉄道が次々と開通し、地域の陸上交通網が整備された。

1889年には市制施行で東京市が発足した。大正期に入ると、東京市への人口流入は更に進み、1920年の人口は370万人になったが、1923年(大正12年)9月1日には、直下型地震の関東大震災に襲われ、震災後の火災で都市の大半が焼失した。近衛文麿内閣以後の政権は、戦時体制を敷いて、経済・文化・芸術・教育、その他あらゆる分野の中枢を東京に集めた。一方、軍需工業などの産業施設では立川飛行機のように多摩地域への移転も起こり、農村だった同地域でも工業化が進行した。

都制施行

第二次世界大戦中の1943年7月1日に、東京市と東京府が廃止され、東京都が設置された。初代東京都長官は、内務省出身の大達茂雄であった。第二次世界大戦末期の1945年3月10日には東京大空襲によって下町は焼失し、それに前後する空襲による被害も合わせて、東京市街の多くが「焼け野原」と化した。また、小笠原諸島の硫黄島では地上戦が行われ、日米両軍で多くの損害を出した。

戦後の復興と東京五輪大会

戦後の政府は首都たる東京の復興を最優先し、東京都戦災復興都市計画では放射状に延びる幹線道路34路線や環状線8路線および、都内の道路の整備が計画されたものの、結局は挫折したとされる。1964年開催の東京オリンピックによって戦後復興は終結し、東京は高度経済成長の中で新しい日本の政治・経済の中心として大発展を遂げる。1962年には東京都の常住人口(夜間人口)が世界で初めて推計1千万人を突破[33][注釈 11]、経済面においても烈しい東京一極集中が進み、現在もこの傾向は加速する一方である。

高度経済成長

また、東京都内でも新宿・渋谷・池袋などの都区内西部にあるターミナル駅周辺が副都心・繁華街として急速に発展した反面、浅草の衰退に象徴される都区内東部の停滞傾向が問題とされた。 ドーナツ化現象により都区内人口は1966年の810万人をピークに緩やかな減少を始めた。一方、多摩地域では都区内への通勤者により急激な人口増が起こり、戦前には八王子市と立川市のみだった市の数が26にまで増加し、人口比も高まった。稲城市・多摩市・八王子市・町田市にかけて広がる多摩丘陵には多摩ニュータウンが建設され、それ以外でも農地や武蔵野の丘陵・森林・原野から団地など住宅地への転用が進められた。

平成以降

1991年には新宿に都庁新庁舎が完成し、東京の新たな象徴となり、新宿は「新都心」と称されるようになった。1999年に石原慎太郎が都知事に就任して以降は、品川、丸の内、汐留および臨海副都心などの都市再開発、幹線道路の整備が進められるが、区画整備は行われず複雑な道路事情となっている。超過密都市であるため、震災に対する全体としての不燃化や安全化などが都の条例などで進められている。

東京では高度経済成長期からバブル景気期にかけて賃金や資産価格の高騰が著しく進み、1980年代〜1990年代には地価や物価が世界でもトップレベルであった。1990年代初めのバブル崩壊に伴い地価は暴落。1998年以降はデフレを背景に物価の下落が進み、為替レートの変動もあって、2010年代には既に世界のトップレベルの物価ではなくなっている[34]。東京の地価もバブル期以降長らく下落傾向にあったが、2012年ごろには大半の地点で上昇に転じた[35]。

2010年代以降は、2020年に開催を予定[注釈 12]していた東京オリンピック・パラリンピックに向けてインフラをはじめとする資本整備が新たに進められた。

Remove ads

政治

要約

視点

都政

東京都の組織は、議決機関としての議会と、執行機関としての知事などに大別することができる[36]。議会と執行機関とは、対等の地位にあり、互いの行動をチェック(評価・監視)する「二元代表制」の関係にある[36](チェック・アンド・バランスの関係[36])。

東京都の組織は、都域全体の政治(都政)と区部における都市の政治を担っている。

東京都議会

議決機関は東京都議会である。これは日本国憲法および地方自治法の規定により設置されている[36]。議会を構成する都議会議員は、東京都民によって選挙で選出される[36]。

東京都庁

執行機関は、東京都知事を代表とする東京都庁であり、議会の決定事項に基づいて事業を実施することを主たる任務としている[36]。東京都知事の任期は地方自治法により4年と定められている[37]。都知事は都民によって選挙で選出される[36]。

東京都庁は、いわば区部の行政機関(市役所)と一般の県庁の両方の機能を併せ持つ。しかし、近年都庁から各特別区への権限委譲が進んでいるため、その特殊性は薄れ、一般の道府県に近づいている。

域内における基礎自治体(市町村)は26市・5町・8村がある。他に特別地方公共団体である23の特別区がある。特別区は、市に準ずる基礎的地方公共団体とされており、日本では東京都の区域内にのみ存在する。特別区は、他の政令指定都市の「区」とは大きく形態が異なる。区長と区議会は公選制であり、近年には都からの権限委譲が進んでおりほとんど「市」と同様の自治体になっている。しかし、住民が区から市への名称変更に抵抗があること、残る権限委譲についてまとまっていないことから、現在でも「区」との名称が残っている。

このほか、域内における地方公共団体として、特別区の一部事務組合である特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一部事務組合(旧:東京都清掃局)、特別区競馬組合、市町村の一部事務組合(34団体)、財産区(1市2町に8つの財産区)がある。

財政と事業

東京都の財政状況は、景気の回復による都税収入の増加と、石原慎太郎都知事による施政下での緊縮財政によって、2000年前後の最悪の水準から大幅に回復した。一般会計が他の会計から借り入れる「隠れ借金」も2006年度で完済する目処が立ち、2005年度の一般会計では16年ぶりの黒字決算となり、2016年度時点の収支は均衡、経常収支は黒字を確保している。起債依存度は全国の自治体で最低の5.0パーセントと財政の健全化が進んでいる。2024年時点、都道府県で唯一地方交付税交付金を受け取っていない自治体となっており[38]、歳入のうち地方税の占める割合は75.6%(令和6年度一般会計予算)と極めて高い[39]。

特別会計や監理団体なども含めた東京都の連結での負債は、2004年度末に16兆9,508億円、都民一人当たりの負債額は約135万円と共に全国最多であったものが[40]、2022年度末には6兆5,187億円であり、減少傾向にある[41]。実質公債費比率は1.2%、将来負担率も17.3%と低く[42]、完全な財務体質を維持している[39]。

かつて連結での財政を悪化させた要因は第三セクターの財政問題である。東京都が推進した臨海副都心開発事業では、東京テレポートセンター、東京臨海副都心建設、竹芝地域開発、東京ファッションタウン、タイム二十四の臨海関連第三セクター5社が相次いで経営破綻するなどの問題が発生し、5社の頭文字を取って「5T問題」と呼ばれた。他にも、国際貿易センター、東京臨海高速鉄道、東京都地下鉄建設、多摩ニュータウン開発センターなどの問題を抱えた(但し、東京臨海高速鉄道・東京都地下鉄建設という交通インフラは未来投資であり負債ではなく資本若しくは劣後債であることに注意されたし)。また、石原都知事の主導により中小企業金融を名目として2003年(平成15年)に設立された新銀行東京は、巨額の赤字を計上し、東京都による追加出資が必要となる事態となったが、2010年度以降黒字化、2016年に舛添要一都知事によって東京TYフィナンシャルグループに売却された。

国政

→詳細は「衆議院小選挙区制選挙区一覧 § 東京都」、および「東京都選挙区」を参照

Remove ads

対外関係

東京都は世界12の都市、州と姉妹友好都市関係を締結し、スポーツ・環境・文化など多岐にわたる交流を行う[44]。なお、都は姉妹友好都市に限らず、戦略的に交流関係を構築すべき都市を選定し、二都市間都市外交を推進していくとしている[45]。

姉妹友好自治体

交流・協力合意を締結した都市

(出典:[46])

Remove ads

経済・産業

要約

視点

世界第5位の経済大国の中心として、日本経済のみならず、世界経済でも大きな地位を占めている。2021年度の都内総生産は116兆円7000億円であり、日本の国内総生産の20.7%を占めている[47]。東京都を中心とした首都圏は米国ニューヨーク都市圏に匹敵する世界屈指の経済規模を有する都市圏である[48]。フォーブス・グローバル2000においては、世界レベルの大企業本社数が世界で最も多い都市と評価された[49]。

日本の民間研究所が2016年に発表した「世界の都市総合力ランキング」では、ロンドンとニューヨークに次ぐ世界3位と評価された[50]。『エコノミスト』の調査部門、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる2019年度の調査では、東京都は「世界で最も住みやすい都市」の世界7位、アジア2位に選出された[51]。また、アメリカのシンクタンクが発表した2024年の世界都市ランキング(GCI 2024)では、ニューヨーク、ロンドン、サンノゼに次ぐ世界4位の都市と評価された[52]。イギリスのシンクタンクが毎年3月と9月に発表している国際金融センター指数(GFCI)では、世界22位である(2025年3月発表)[53]。

経済史

前史

- 江戸時代

江戸時代の江戸は、江戸幕府や諸大名の藩邸が置かれ、政治の中心地であるとともに、国内最大の消費地であった。また、貨幣では金貨の流通が主流で、「江戸の金経済圏」を形成していた。しかし、「日本の富の7分は大坂に」と呼ばれたように、経済の中心地は大坂であった。また、江戸時代の税制は、天領や旗本からの税収が主体であり、今日のような中央集権的な税制ではなかった。

- 明治維新

明治政府が東京市に本拠地を置くと、欧米列強に伍する国力を持たせるために、行政機能の東京への集中を進めた。行政では、廃藩置県を実施して行政の中央集権を進め、地方統治は、地方在住の藩主から、中央から派遣される県知事に代えた。しかし文化・経済の面では、富裕層が多かった京都・大阪・神戸の比重が依然として高く、これは戦時体制が取られるまで変わらなかった。

- 第二次大戦

昭和10年代以降、戦時体制が作られると、経済面での東京一極集中の流れが強まり始めた。例えば、東京府の新聞社は政府によって合併を強制され、朝日新聞、毎日新聞、読売報知、日本経済新聞の4社の全国紙と、地方紙である東京新聞に整理された。この他、東京に本社を置く企業同士の合併と、京阪神に本社を置く企業と資本家の東京への移動も昭和10年代に相次いだ。

第二次大戦終盤以降

第二次世界大戦終戦直前になると、東京府と東京市が統合されて東京都制が敷かれた。ここからが東京都としての経済史である。

統合されたことで行政上の権力が強まった。中央集権と一極集中の傾向は第二次世界大戦後も続いた。1953年(昭和28年)2月に日本放送協会がテレビ放送を創始したのを皮切りに、民間放送のテレビ局も幾つか設立された。しかし、情報の独占を狙う日本の中央政府によって、東京都区部以外には、テレビのキー局の設立が事実上認められなかった。

高度経済成長期には、特に1964年東京オリンピックの前後に建設ラッシュが起きて、これに必要な労働力が「金の卵」として東日本各地から集められた。バブル経済の時期にも、東京都区部で地価が高騰し、「首都志向」の波が地方にも押し寄せた。この時期には、東京都の私立大学に進学する者が急増した。

バブル経済が破綻した後も、より一層、東京都区部への一極集中が加速している。そして、一極集中が加速するに連れて、製造業の本社が数多く興った地方都市や、本社が多く集まっていた他の大都市から、東京都区部に本社(本社機能)を移転する傾向が現れている。その結果、国内総生産における東京都(多摩地域と伊豆小笠原諸島を含める)が占める割合は6分の1に上り、全国の証券取引所における証券取引の約8割を東京証券取引所が占めるなど、日本経済において東京都は圧倒的な地位を占めるようになった。

1998年(平成10年)に橋本龍太郎政権が実施した金融ビッグバン以降、東京都区部の渋谷区や港区にはIT企業が集中するようになり、新産業として特に青年労働力を吸収するようになった。また、既存の企業も情報化を進めるようになり、知的労働者を中心に東京都区部に労働力が集中するようになった。

そして、不良債権処理のため、企業が社宅や遊休地を転売したり、旧国鉄の跡地が民間に払い下げられたり、公有地の用途指定が変更になって埋立地などが住宅地転用できるようになったりしたため、都心や沿岸部を中心に高層マンションが次々と建てられるようになった。すると、高層化によって比較的安価になった物件が増加し、郊外から都心に住み替える世帯が増加するようになり、「土地バブル」の様相を呈している。

金融ビッグバンなどの影響で、外国資本が東京都区部に流れ込むようになると、株式や不動産投資信託などの金融部門で財を成した成金が現れ、六本木ヒルズなどの超高級マンションに住む者もいる。こうして、東京都区部では、山手線圏内には、都心に居住する富裕層の増加や「IT成金」の出現により、吸引力が一層強まっている。一方で、山手線圏外の特に北側や東側には、富裕層が集まる山手線圏内とは対照的に、生活保護を受ける貧困層が急増しており、二極化が顕著になっている。

他の地域から東京都区部へ通勤する者は、「○○都民」(例:茨城都民)と言われることがある。また、多摩地域在住あるいは同地域から東京都区部へ通勤する者を、「多摩都民」と呼ぶことがある。バブル経済期に地価高騰が起こった際には、東京への通勤圏は、「北は宇都宮から、西は沼津から」と言われるまでに拡大した。近年では、都心部分への回帰現象も起こっている。

過剰な一極集中に対する反省から、国会で首都機能移転が論議された。しかし危機的な財政状況などから首都機能移転の論議は実質的に中断しており、最近では千代田区や港区など都心部の再開発が行われるなど、再び都心回帰の傾向が見られる。また、経済面では、情報通信インフラの整備に伴い、本社機能を東京に置く必要がないとして移転する企業も見られているが、少数である。

この現状に対し、東京で地震などの自然災害が発生した場合、日本経済が大打撃を被る可能性がある。その上に75年周期で襲来する関東地震(東海地震とは異なる直下型)が近い将来起きることが予想されているため、東京への過剰な一極集中に対して、懸念の声が高まっている。

学区別平均年収

山手線の内側の地価が高い傾向があり、山手線の内側で学区別平均年収の最も高い地域は港区立南山小学校の学区で1409万円、山手線の外側では大田区立田園調布小学校の学区で1016万円である[54]。

産業構成

→東京都に本社を置く企業については「Category:東京都の企業」を参照

東京都の総生産の産業別構成比は、第一次産業が0.4%、第二次産業が18.1%、第三次産業が81.5%である(2016年度)。このように、第一次産業が占める割合は極めて低く、第三次産業が占める割合が極めて高く、サービス業、卸売業、小売業の比率が高い。特にマスコミは、日本国内における主要な企業の大半が東京に集中している。

東京には、大手企業の本社や、外国企業の日本法人の本社などが数多く立地している。財界と呼ばれる主要経済3団体(日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所)の本部も所在する。この点から、東京都は、本社の存在によって経済が成り立っている「本店経済都市」と見なすことができる[注釈 14]。また、東京都区部は関東地方の中心的な都市でもあるので、東京都に置かれる本社は、関東一円をエリアとする「関東支社」「関東支店」を兼ねる場合も少なからずある。このため、東京都は支店経済都市という側面も持っている。

第一次産業

農林水産業

東京都の耕地面積は6,290ヘクタール(2022年、農林水産省)[55]で、全国最低である。ただし耕地率は高知県・大阪府より上回っている。農地は多摩地域に集中し[注釈 15]、区部の農地は年々縮小している。農地が全くない地区もあり、都心や副都心がある11区では地域の農業協同組合が組織されていない[注釈 16][57]。東京都では、大消費地に近い地理的特性から、野菜・果樹・花卉が主に生産されており、小松菜、ホウレンソウが主要な生産物である。特に小松菜は、東京都中央卸売市場の総入荷量の内、32.5%(2000年、東京都)を占める。昔は練馬大根が特産物であったが、現在ではキャベツに取って代わられ、あまり生産されていない。また栗の生産量は全国8位で関東7都県(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)全てが全国の栗の生産量ベスト10に入る[58]。一方、米は全国の都道府県で唯一、農林水産省が指定する産地品種銘柄がなく、生産者による直売を除くと「東京都産米」の表記をした販売はできないが、青梅市の「江戸っ娘」などの特定ブランド生産は小規模ながら行われている[注釈 17]。

畜産業は都市化の急激な進展によって、年々生産者が減りつつあるが、大消費地に近いという有利な条件を生かし、生産者は経営体質の強化を図っている。財団法人東京都農林水産振興財団・青梅畜産センター(旧:東京都畜産試験場)が新品種の開発に力を入れており、これまでに「エド[注釈 18]」「TOKYO X」(いずれも豚)、「東京しゃも」(軍鶏)、「東京うこっけい」(烏骨鶏)が開発されている。中でも「TOKYO X」はブランドとしての認知度が高まりつつある。近年、世田谷区の千歳烏山の造園工事店・吉実園がTOKYO Xを中規模養豚で飼育している事がテレビで放送された。元々は吉実園は農家で、今も23区内で畜産を行う希少な兼業農家である(吉実園ではTOKYO Xの他、養鶏も行っている。なおTOKYO Xを場所が高級住宅街に近いのでセレ豚(セレブー)とテレビで紹介していた)。他にも練馬区大泉学園町で酪農を営む酪農家がある他、多摩には東京産和牛の肥育農家も存在する(いずれも全国ニュースで登場している)。

林業は木材価格の低下や、林業経営費用の上昇、林業従事者の高齢化などの要因により、衰退の一途を辿っている。東京都の森林面積は、東京都の総面積の約36.0%を占める。特に多摩地域西部の、あきる野市、青梅市、奥多摩町、八王子市、日の出町、檜原村などに、スギやヒノキなどから成る多くの山林があるが、森林の荒廃が進みつつあり、環境問題ともなっている。特に奥多摩の森林から毎年発生する大量の杉花粉は、花粉症の原因として、住民の生活に多大な悪影響を及ぼしている。

水産業は島嶼部で主要な産業の一つとなっている。かつて東京湾は「江戸前の海」と呼ばれ、江戸前寿司の語源となるような漁場であった。現在の水産業の中心は島嶼部であり、伊豆大島付近、八丈島付近の海域での漁獲量が多い。種類としては、鰹、鶏冠海苔、鯵が多く、くさやの干物のような特産物もある。

また多摩地方ではニジマスなどの陸封型マス類の養殖が行われている。金魚は江戸川区に養魚池があるほか、葛飾区が水元公園の旧水産試験場跡地で養殖を行っている。

第二次産業

製造業

東京都は、千代田区、中央区、港区、新宿区などの、いわゆるオフィス街に日本を代表する多くの大手製造業の本社が立地する。京浜工業地帯の一角でもあることから、東京湾沿岸部を中心に事業所(工場)が多く集まる。特に大田区には、いわゆる町工場が多い。多摩地域では日野市、府中市、八王子市、羽村市、瑞穂町、青梅市などにも大型の事業所が多くあり、これら地域の製品出荷額も多い。ただし、東京都内の製造業はこの数十年にわたって急速な減少基調にある。事業所数は1983年の9万7,646か所から減少を続け、2021年には14,861か所となっている[60]。従業員数も1975年には100万人を超え、1983年でも94万4,074人だったのが[要出典]、2021年には24万6,132人となって[60]、40年間で7割以上の減少となった。製造品出荷額等は1990年の20兆4,390億円から減少をはじめ[要出典]、2021年には7兆2,029億円で約6割減となった[60]。東京都経済労働局は、地価の高さや過去の公害にも起因する環境対策の厳格化などが交通の利便性を上回って製造業の都外流出要因となり、取引先である大工場の都外移転が中小工場の都外移転を更に加速していると分析している。

製造分野としては、印刷、情報通信機械、皮革、精密機械の占める割合が多く、これらの分野での製品出荷額は全国1位である(2002年、東京都)。この他には、電気機械、輸送用機械、一般機械の出荷額が多い。

第三次産業

商業

東京都の商業は、生産額が19兆4,627億円(2001年、東京都)であり、都内総生産の内23.0%(同)を占め、サービス業に次いで高い割合を占める。日本の商業において、東京都が占める割合は大きく、事業所数は10.5%、従業員数は14.3%、販売額は32.2%(2002年、東京都)に及ぶ。いずれも全国1位である。

特に卸売業の占める割合が大きく、事業所数は15.2%、従業者数は26.8%、販売額は40.1%(2021年)を占めている[61]。事業所、従業員数に比べて販売額が大きいのが特徴で、取扱額が大きい事業所が多いことを示している。小売業は事業所数が10.0%、従業者数が12.0%、販売額が14.5%(2021年)[62]で、卸売業ほど占める割合が大きくないが、全国1位である。東京都の卸売業と小売業を比較すると、事業所数では小売業が卸売業を大幅に上回るが、販売額では卸売業が小売業に比べて圧倒的な割合を占め、やはり卸売業では取扱額が大きい事業所が多いことが示されている。

東京都の卸売業は、事業所数53,160、販売額は160兆8,844億円(2021年)である[61]。事業所数では、従業員30人以下の小規模な事業所が多いが、販売額は100人以上の大規模事業所が約8分の5と、圧倒的な比率を占める。事業所は特に中央区に多い。産業小分類別に見ると、機械器具卸売業が販売額41兆3,760億円(2002年)で多数を占め、以下各種商品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料など卸売業、飲食料品卸売業と続く。機械器具卸売業は、電気機械器具卸売業の占める割合が半数以上を占める。各種商品卸売業は、事業所数が149と非常に少ないにもかかわらず、販売額が40兆4,903億円であり、非常に規模が大きい事業所があることが示されている。

東京都の小売業は、事業所数87,895、販売額は20兆548億円(2021年)である[62]。商店数は区部に多く、販売額に占める割合も多い。特に中央区、新宿区、渋谷区など、百貨店や家電量販店、各種専門店が集中する繁華街がある地域では販売額が大きい。

金融・保険業

東京都は日本のみならず、世界屈指の金融センターである。東京証券取引所は世界でも重要な証券取引所の一つであり、その他にも株式や金融商品の市場がある。関西発祥企業の相次ぐ東京本社機能拡充もあって大阪証券取引所の重要性が低下した社会変化を受け、2013年に両取引所が合併して日本取引所グループが発足すると従来の競合関係が改革され、専門性の高い一部取引を大阪取引所に集約する一方で東京証券取引所は一般的な株式売買を集約的に行う垂直的分業体制が整備され、国内の証券市場では圧倒的な優位を築いている。

東京都には、日本の中央銀行たる日本銀行の本店のほか、りそな銀行と埼玉りそな銀行を除く都市銀行の本店、ゆうちょ銀行本店、大手証券会社、大手保険会社、信託銀行の本社ないしは東京本部が置かれている。また、シティグループや香港上海銀行、アリアンツ、AIGなどの日本以外の金融機関の日本法人本社や東京支店も特別区内にある。

その一方、これらの金融機関や証券市場で形成される東京金融市場は、イギリスのシンクタンクZ/Yenが発表している「国際金融センター指数(GFCI)」によれば、2025年3月公表のランキングで世界22位、アジア太平洋地域7位となっており[53]、特に21世紀に入って顕著となった中華人民共和国の経済大国化の影響を受けてアジア太平洋地域での絶対的な地位を喪失し、中国国内の上海・深圳、中国の特別行政区となった香港、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国の経済成長の恩恵も受けるシンガポール、韓国のソウルに取って代わられ、中国の北京よりも下位に沈んでいる。

出版

講談社、小学館、集英社などの全国規模の出版社の多くが、東京都区部に本社兼編集室を置いている。岡山市に本社を置くベネッセコーポレーション、北九州市に本社を置くゼンリンなどが稀有な例外である。卸売は、トーハンと日販の2社による複占となっている。トーハンは近年、物流の拠点を埼玉県桶川市に移した。

その他の産業

不動産業は、三井不動産や三菱地所などの、大手不動産会社の本社が所在する。特に三菱地所は東京駅西側の丸の内地区の大地主であり、関東大震災の7カ月前にあたる1923年2月に竣工した8階建ての丸ノ内ビルヂングは「東洋一の高層ビル」と評され、この跡地に2007年に建設された丸の内ビルディングも旧ビルと共に「丸ビル」と呼ばれて、東京を代表する建造物の一つとなっている。

東京都ではオフィスビル・店鋪・マンションなどの需要が多く、丸の内や日本橋や六本木などでは大規模開発が進んでいる。バブル経済期に過熱した不動産価格は、その崩壊後大幅に下落したが近年では海外投資家による不動産投資も行われており、これらを受けて取引は活発化している。一方で新型コロナウイルス蔓延後は、外出自粛・テレワークなどで都内のオフィスビル需要が減少しているとの指摘もある。

Remove ads

教育

都が運営する教育機関

- 高等教育機関

→「Category:東京都の大学」を参照

東京都公立大学法人は、東京都立の高等教育機関の運営を統括しており、東京都立大学、産業技術大学院大学、東京都立産業技術高等専門学校を設置している。現在の東京都立大学は2005年4月に「首都大学東京」として4校の都立大学が統合して開設されたものが2020年に改称した機関であり、2011年3月に閉学した東京都立大学とは異なる法人格を有する別の大学である。産業技術大学院大学は、2006年4月に専門職大学院大学として開設された。

東京都が運営するものではないものについて言うと、東京都内には東京六大学[注釈 19]をはじめとする多数の国立大学、公立大学、私立大学、短期大学、高等専門学校が本部を置いている。また、外国大学の日本校が東京都内に設置されている例もある。一方、在日朝鮮人の民族教育を主目的とする朝鮮学校の高等教育機関である朝鮮大学校も小平市に設置されているが、これは日本の教育制度では各種学校と扱われている。なお、キリスト教系の神学校の中にも各種学校の形で専門教育を行う高等教育機関が東京都内にある。

- 高等学校

→「東京都高等学校一覧」を参照

都立高等学校は、2021年時点で186校ある。しかし、近年の生徒数減少に伴う東京都立高校の廃校や、学校・学科の統合(残存校への吸収・合併ではなくいったん廃校の後新設の形を取る)も多く発生している。また、定時制高校はかつて多くの高校に課程があったが、統合・閉課程により数が減り、町田高校のように在籍生徒数が400名を超える大規模な定時制課程も存在している。

東京都内には私立高校も多く存在している。

- 専修学校

→「東京都専修学校一覧」を参照

- 特別支援学校

→「東京都特別支援学校一覧」を参照

- 中学校

→「東京都中学校一覧」を参照

- 小学校

→「東京都小学校一覧」を参照

- 幼稚園

→「東京都幼稚園一覧」を参照

Remove ads

警察・消防

警察

→「警視庁」を参照

東京都の警察として警視庁がある。警視庁は、首都・東京都を管轄するため自治体の警察のみならず、首都警察としての性格も帯びる。

消防

都が設置し、東京都区部を管轄する消防として東京消防庁がある。ただし稲城市と島嶼部以外の自治体は、消防を東京消防庁に委託している。

健康・医療・福祉

この節の加筆が望まれています。 |

都が運営する医療施設

東京都域に存在する医療・福祉

東京都の運営でないものも含む

交通

要約

視点

空路

空港

東京都内には、東京国際空港、調布飛行場、大島空港、三宅島空港、八丈島空港、新島空港、神津島空港の各空港が存在する。

東京国際空港(羽田空港)は大田区南部に所在する日本最大の空港であり、世界でも有数の規模を有する。1978年5月の成田国際空港開港以降は日本の国内線を中心としているが、2010年10月に現在の第3ターミナルに当たる新国際線ターミナルビルが完成した。都心部との距離が近いため、日本政府の政府専用機や、国賓級の乗客が利用する外国政府の特別機も東京国際空港を使用することが多い。都心部との交通手段として東京モノレールと京急電鉄がターミナル直下に乗り入れるほか、リムジンバスが都内の主要駅や主なホテル、近隣県の主な駅との間を結んでいる。他に路線バスやタクシーなどの連絡手段も利用される。

羽田空港発着以外の航空便は千葉県成田市に所在する成田国際空港が最寄りとなる。国際線が主体となっているが、2012年にLCCが就航してからは国内線も大幅に強化された。東京都心との連絡手段は、開港当時には東関東自動車道経由のリムジンバスと、ターミナルから離れていた当時の成田空港駅(現:東成田駅)まで乗り入れていた京成電鉄のスカイライナーに限られていたが、1991年3月から空港ターミナル直下にJR東日本と京成電鉄が乗り入れるようになり、連絡状況は向上した。しかし東京都の都心部からはなお1時間程度を要することもあり、2010年7月に成田高速鉄道アクセスが開業した。これにより所要時間が日暮里駅から最速で約36分まで短縮された。

多摩地域には調布飛行場があり、新中央航空が伊豆諸島へ少数の定期便を運航している。他の空港は島嶼部の空港である。伊豆大島にある大島空港には、調布飛行場、八丈島空港へ定期便が運航している。三宅島空港は、調布飛行場へ定期便が運航している。八丈島空港は、羽田空港へ定期便が運航している。新島空港と神津島空港は、調布飛行場への定期便が運航している。小笠原諸島には空港が存在せず、交通状況の改善のために空港を建設すべきか、自然保護を優先すべきか、論争を引き起こしている。

また、伊豆諸島では東京愛らんどシャトルが就航している。

陸路

鉄道

→鉄道路線の一覧については「関東地方の鉄道路線」を参照

東京都に所在する駅数は759駅であり、日本の都道府県で最も駅数が多く、最も面積が広い北海道(435駅)と比較しても300駅以上多い(2023年度末)[63]。武蔵村山市、日の出町、檜原村、および島嶼部を除くすべての自治体に鉄道駅が存在しており、世界有数のインフラ発達地域となっている。

東京都の区部は東日本旅客鉄道の山手線が環状運転を行っており、沿線を環状に連なる東京駅、上野駅、池袋駅、新宿駅、渋谷駅、品川駅などの各駅が鉄道各線を結節するターミナル駅として機能している。山手線の東側は京浜東北線、横須賀・総武快速線 と上野東京ライン(東海道線・宇都宮線・高崎線・常磐線)が、西側は埼京線と湘南新宿ラインが並走する。山手線の内側は中央線快速、中央・総武緩行線のほか、東京地下鉄と都営地下鉄による地下鉄13路線が縦横無尽に張り巡らされている。地下鉄路線のうち10路線は相互直通運転を行っており、多摩地域のほか埼玉県、千葉県、神奈川県まで直通列車が終日運行されている。

世界一の乗降人員を記録する新宿駅は都心西部(新宿副都心)の中心的な駅であり、中央線の他に京王線と小田急小田原線が当駅と多摩地域を接続する。東京の玄関口である東京駅は東海道新幹線、東北新幹線を始めとする新幹線の起点であり、特定都区市内および東京山手線内の中心駅とされている。

関東地方に本社を所在する大手私鉄9社すべての列車が区部に乗り入れ、うち8社が自社路線を有する。設立や路線建設の経緯から路線網の大半が区部にある東京地下鉄のほか、小田急電鉄、京王電鉄、京浜急行電鉄、京成電鉄、西武鉄道、東急電鉄、東武鉄道の各社路線が区部に乗り入れ、そのほとんどの主要路線は山手線と接続する。

そのような中で、東武伊勢崎線は山手線との接続駅を有さない路線であるが、山手線が通らない区部の駅では最も乗降人員が多い北千住駅を経由しており、同駅には同路線を含めて5路線が乗り入れる。また、大手私鉄の中で唯一東京都内での自社路線を持たない相模鉄道は、2019年に開業した相鉄・JR直通線により新宿駅への乗り入れを果たした。この他、第三セクター鉄道として開業した首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが秋葉原駅に乗り入れており、放射系鉄道網の一つとなっている。

地下鉄は東京メトロと都営地下鉄の異なる2つの事業者によって運行されているが、これは日本国内では東京都が唯一である。

放射系の充実が進む一方、山手線を挟んだ東西のエリアでは南北方向の鉄道路線が乏しい状況が続いており、東京メトロ有楽町線の豊洲駅から同半蔵門線の住吉駅まで支線を伸ばす計画[64]や、環状系のメトロセブン、エイトライナーといった構想がある。

多摩地域は東京駅と新宿駅に直通する中央線の輸送人員が特に多く、京王井の頭線に接続する吉祥寺駅、南武線と青梅線に接続する立川駅、横浜線と八高線に接続する八王子駅にそれぞれ繁華街を有する。中央線の北側には西武新宿線と西武拝島線、南側には京王線と京王高尾線が並走し、いずれも新宿方面に線路が伸びている。一方で中央線を縦断する路線は少なく、武蔵野線と多摩都市モノレール線が挙げられる程度である。神奈川県に隣接する町田駅も多摩地域では有数のターミナル駅であるが、こちらは前後の駅を神奈川県に挟まれており、小田急小田原線が新宿方面とのアクセスを担っている。町田市内からは小田急線の北側に京王相模原線、南側に東急田園都市線が並走している。多摩ニュータウンの中心駅である多摩センター駅には京王相模原線と小田急多摩線が乗り入れる。どちらの路線も新宿駅に直通する列車が終日にわたって運行されており、競合路線となっている。

東京都内を運行する中量輸送機関には、東京モノレール羽田空港線、ゆりかもめ、日暮里・舎人ライナー、多摩都市モノレール線、都電荒川線、東急世田谷線があり、通勤通学や空港アクセスの機能を担っている。また、普通鉄道であっても前述した中量輸送機関と大差ない輸送量や運行距離の路線もあり、いずれも地域住民の生活に密着した存在として運行されている。

バス

→乗合バス事業者の一覧については「関東地方の乗合バス事業者」を参照

東京都区部では東京都交通局が運行する都営バスが広範囲なバス路線を有している。

東京都内の路線バスは、事業区域を社局間である程度分けて運行されており、他県で見られるような路線の大幅な競合・共同運行などは比較的少ない。城東地区では東武バス、京成バスなどが、城北地区では東武バス、西武バス、国際興業バスなどが、城西地区は京王バス、小田急バス、西武バス、関東バスなどが、城南地区は京王バス、小田急バス、東急バス、京急バスなどの事業者が多数の路線を運行している。北多摩地域周辺では京王バス、小田急バス、西武バスなどが、西多摩地域では都営バス、西東京バス、立川バスなどが、南多摩地域では京王バス、小田急バス、神奈中バスなどが運行している。伊豆・小笠原諸島では一部の島において公営または民営の路線バスが運行されている。なお、一部の区市町村ではコミュニティバスを開設しているが、いずれもバス・タクシーなどの事業者へ運行を委託しているもので、自治体自らが運行することはない。

東京都区部と武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市の一般乗合バスは前乗り後降りの均一料金制だが、都営バスと民営バスで運賃が異なる。コミュニティバスは使用車両により乗車方法が異なるが、均一料金制を採っている。それ以外の地域は、基本的に後乗り前降りの対キロ料金制を採っているが、一部で自由乗降制を採っている路線も存在する。

なお、東京都では高齢者向けの福祉事業として東京都シルバーパスを発行しており、都営地下鉄、都営バス、都電、日暮里舎人ライナーのほか東京都内を運行する各社路線バス(一部除く)で利用することができる。長距離バスは、東京駅や新宿駅などの大規模ターミナル駅から、関東近県のほか本州各地への路線が多く発着している。

道路

→道路の一覧については「東京都の主要道路の一覧」を参照

東京都区部とその周辺地域には首都高速道路が建設されている。都心部は都心環状線と中央環状線の二重の環状線が取り巻いており、これらの環状線を貫く形で、1号羽田線、2号目黒線をはじめとする放射線が都心部から外周部へ向けて延びている。これらの放射線の多くは、外周部において東日本高速道路株式会社および中日本高速道路株式会社が管理する高速道路と接続している。都内の他の高規格幹線道路・地域高規格道路は、新滝山街道を除き、東日本高速道路株式会社および中日本高速道路株式会社が管理している。都内の高速道路にサービスエリアは存在しない。

航路

港湾

東京港は日本の主要港の一つでありスーパー中枢港湾の指定を受け、横浜港や川崎港と一体となった「京浜港」として京浜工業地帯の経済活動を支えている。東京港内の竹芝埠頭には旅客ターミナルが整備され、ここから伊豆諸島へは東海汽船が、小笠原諸島へは小笠原海運が就航して、区部と島嶼部を結ぶ交通結節点となっている。また、臨海部では国内遠距離航路のフェリーや貨客船を扱う東京港フェリー埠頭に加え、2020年に開業した東京国際クルーズターミナルによる国際クルーズ船の誘客が目指されているが、新型コロナウイルス問題による東京オリンピックの開催延期や外国人の入国制限などにより遊休状態にある。また、主に観光目的で東京湾から隅田川にかけての航路が整備されているが、旧東京市内の東部に広がっていた河川や運河の水路網は戦後復興におけるがれき処理などで大半が埋め立てられ、東京都内での内水路利用は大阪と比較すると非常に限定的である。

Remove ads

情報・メディア

この節の加筆が望まれています。 |

マスメディア

→東京都に本社を置くマスメディアについては「Category:東京都のマスメディア」を参照

マスコミと呼ばれる各種報道機関のうち全国をカバーする会社は、95%以上が東京都区部に本社を置いている。

新聞

新聞においては全国紙の本社が置かれている。朝日新聞社と毎日新聞社は明治初期の1870年代に大阪で設立された後に既存紙買収の形で東京に進出したが、いずれも進出から1世紀以上を経過しており、朝日新聞は本社機能を東京本社に一元化し、地域本社制を続ける毎日新聞も東京本社の影響力が大きい。一方、世界最大の発行部数を誇る読売新聞社や、経済情報に特化した紙面構成を持つ日本経済新聞社はいずれも1870年代に東京で創刊され、読売新聞東京本社と日本経済新聞東京本社の双方はそれぞれの会社の中核的機能を持っている。一方、戦前は東京での有力紙だった都新聞は戦中戦後の推移を経て名古屋に本社を持つ中日新聞社の傘下に入ったが、中日新聞東京本社は自ら発行する新聞を東京新聞とし、地域性に配慮した独自記事も多く掲載する東京唯一のブロック紙として刊行されている。その他、英字新聞や各種業界紙などの専門紙も、大手新聞社系と独立系の双方でその多くが東京都区部から発行されている。

テレビ

テレビに関しては、NHK、「キー局」と呼ばれる日本テレビ放送網、TBSテレビ、フジテレビジョン、テレビ朝日、テレビ東京の民間放送5局が関東広域放送を行っており、各地方のテレビ局を系列下に置いて日本全国に情報発信している。都を放送対象地域とする都域放送局としては、東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)がある。

ラジオ

ラジオにおいても同じような状況が存在し、TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送がキー局となっており、NHK第1・第2放送を含め、関東広域放送を行っている。また、都の周辺を含めて放送対象地域[65]とするものにInterFM897が、都域放送局としては J-WAVE、エフエム東京(TOKYO FM)がある。その他、アメリカ軍による放送であるAFNが横田基地内から行われている。

これら都域放送局は隣県に所在するものも含めてスピルオーバーが大きく[66][67][68][69]、関東平野のほぼ全域に電波が届いている放送局も存在するため、各局ともそれらを意識した番組編成を行っている。

インターネットラジオのradikoでは、在京全局の他に、神奈川県域のアール・エフ・ラジオ日本と横浜エフエム放送、千葉県域のベイエフエム、埼玉県域のエフエムナックファイブ、茨城県域のLuckyFM茨城放送を加えた全16局が離島を含む都内全域で聴取が可能。

都民

要約

視点

人口

→「東京都の人口統計」を参照

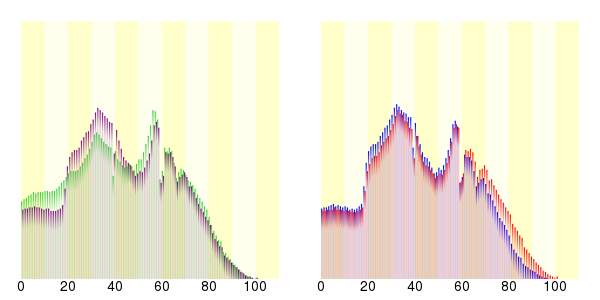

2020年(令和2年)10月1日時点の東京都の人口は、令和2年国勢調査によると1405万人である。これは、その前の平成27年国勢調査の「1352万人」と比べ、およそ53万人増えており、3.9%の増加であった。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 東京都と全国の年齢別人口分布(2005年) | 東京都の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 東京都

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

東京都(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

|

増加

10.0 % 以上

7.5 - 9.99 %

5.0 - 7.49 %

2.5 - 4.99 %

0.0 - 2.49 %

|

減少

0.0 - 2.5 %

2.5 - 5.0 %

5.0 - 7.5 %

7.5 - 10.0 %

10.0 % 以上

|

年齢構成

- 高齢者

2020年(令和2年)時点で、東京都の高齢化率は22.74%であり、つまり高齢者が5人に1人に及んでいる[70]。そのうち、一人暮らしの高齢者(単独世帯)は、81万人である[71]。

- 年少者

東京都の年少者(0〜14歳)人口は、老人人口より小さく、構成比11.17%である[70]。

昼夜間人口・昼間流入人口

- 昼間人口と夜間人口

2020年(令和2年)時点で、東京都の昼間人口は1,675万人。それに対して夜間人口(常住人口)は1,405万人であり、昼夜間人口比率は119.2である[72]。これは、東京都内の職場へと通勤する人々や、都内の学校へと通学する人々によって、昼間の人口が増えているということを示している。多摩地域と東京周辺県(隣接しない茨城県、栃木県、群馬県の南部を含む)には東京のベッドタウンが点在し、静岡県東部や新潟県南部などからの新幹線通勤者も存在する[73]。

- 昼間流入人口

区部への昼間流入人口は、1980年(昭和55年)に266万人だったのが徐々に増え、1995年(平成7年)に372万人とピークを迎え[74]、その後は徐々に減少し2015年(平成27年)に318万人になった[75]。昼間の流入人口が多いということは、それらの人々が区部で昼間に様々な活動(生産活動や消費活動)を行い活気を与えているという意味がある。だが、これは同時に、災害時には大量の帰宅困難者が生じるリスクを孕んでいることも意味する[74](東日本大震災の時には、東京都で約352万人が帰宅困難者になったと推計された(内閣府が2011年11月22日に発表したインターネット調査に基づく推計。詳細は「東日本大震災による帰宅困難者」の記事を参照のこと)。

文化・スポーツ・観光

要約

視点

方言

東京中心部で話される方言(東京方言)は山の手の山の手言葉と下町の江戸言葉(下町言葉)に大きく分けられ、そのうち山の手言葉は標準語(共通語)の母体となった。その後、上京者の増加や都心部からの住民流出(ドーナツ化現象)などによって在来の東京方言は衰退し、山の手言葉と下町言葉の違いも薄れ、現代では共通語との違いが曖昧化した首都圏方言が優勢となっている。また、多摩地方には多摩弁、島嶼部には北部伊豆諸島方言・八丈方言・小笠原方言がある。八丈方言は古代東国方言の面影を残す方言として知られ、日本本土方言の中で最も特異な方言とされる。

芸能

東京都では2002年より、大道芸人の公認制度「ヘブンアーティスト」を実施しており、都知事の前でパフォーマンスを実演するテストで「合格」とされ公認されれば、「ヘブンアーティスト」を名乗り、そのパネルを掲げて都立公園などで(堂々と、公園職員などから追い払われることもなく)パフォーマンスを行うことができるようになる。

浮世絵は江戸で活躍した絵師が大半であった。落語は上方発祥であるが、江戸時代後期には江戸での上演が多くなり、中心地となっていた。演劇の伝統は日本映画の基盤ともなった。

また、漫画やアニメーションも東京で活動した作家が多く、現代の東京は「マニア文化」「おたく文化」の世界的な発信地となっている。なお、東京全般というよりも、秋葉原、小金井(世界的に有名なスタジオジブリの所在地)、西東京市(「ドラえもん」のスタジオ 等々、制作会社が多数)など、特に集中している地区、著名な場所がいくつかある。

落語同様に上方発祥ではあるが、17世紀末の元禄文化以降は江戸の庶民の間で圧倒的な人気を持っていた歌舞伎は明治以降も日本の伝統文化を代表する芸能分野の一つとして勢いを保ち、初代が1899年に現在の中央区で完成した歌舞伎座や1913年の松竹による経営権掌握などを期に近代化を進めた。東京大空襲による歌舞伎座の焼失や戦後のGHQによる演目規制を経て、歌舞伎座の再建や映画・テレビへの進出を通じて、現在でも歌舞伎は根強い人気を維持している。一方、この松竹歌舞伎に反発した前進座、プロレタリア文学の影響を受けた築地小劇場に続く文学座や俳優座などの新派系劇団が戦後にも活動し、さらには1960年代の学生運動高揚を背景としたアングラ演劇や小劇場の登場もあって、2010年代の東京では港区浜松町の専用劇場を拠点に大規模な商業演劇を展開する劇団四季が活動する一方、世田谷区下北沢の本多劇場では小劇場系の各グループが入れ替わりで公演を行うなど、多様な演劇活動が展開されている。

音楽

→「Category:東京都の音楽」も参照

東京都歌がある。1947年(昭和22年)4月に制定されたもので、作詞 原田重久、補作 深尾須磨子、作曲 加須屋博[76]。

- 民謡

- ご当地ソング

→「東京都のご当地ソング一覧」を参照

スポーツ

→「東京都を本拠地にするスポーツチーム」を参照

1964年には第18回オリンピック競技大会・第2回パラリンピック競技大会が開かれ、2021年にも再び東京都を開催都市として、第32回オリンピック競技大会・第16回パラリンピック競技大会が開催された[注釈 20]。この2021年のオリンピックやそれに続くパラリンピックでは新宿区と渋谷区に建設された国立競技場をメインスタジアムとし、1964年大会で整備された各施設の再利用に加えて臨海地区の各施設、調布市の東京スタジアム(味の素スタジアム)や隣接する武蔵野の森総合スポーツプラザに新設された各施設も使用された。

また、2025年には第18回オリンピック競技大会や第32回オリンピック競技大会で使用された各施設を活用し、第25回デフリンピック競技大会が開催される予定。

野球

日本野球機構(NPB)では2021年時点でセントラル・リーグの読売ジャイアンツと東京ヤクルトスワローズの2チームが東京都区部をフランチャイズとし、特に文京区の東京ドームを本拠地とする読売ジャイアンツは墨田区出身の王貞治が同じく中心選手の長嶋茂雄とともに1965年から1973年までの9年連続で日本一になった実績や過去の地上波テレビ中継の影響などから全国的な人気を得ている。

サッカー

日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)ではFC東京と東京ヴェルディ1969が上記の東京スタジアム(味の素スタジアム)を共に本拠地として東京都全域をホームタウンとする他、町田市限定での活動を行うFC町田ゼルビアが加盟するなど、全体として多摩地域での活動が盛んになっている。

相撲

競技としては古代以前、現行組織としても江戸時代の18世紀に起源を持つ国技の大相撲は1925年に東京側(江戸相撲)が大阪側(上方相撲)を統合して日本相撲協会を発足させてから唯一の全国組織となり、紆余曲折を経て1984年には墨田区に現在の両国国技館を自己保有で建設している。

その他のスポーツ

日本オリンピック委員会、かつての日本体育協会が改称した日本スポーツ協会、および同協会に加盟するスポーツ競技組織は大半が東京都区内に本部を置いており、第18回オリンピックが行われた1964年からは岸記念体育会館(2019年閉鎖)、第32回オリンピックを控えた2019年からはJAPAN SPORT OLYMPIC SQUAREと、いずれも渋谷区内の施設に集約されている[注釈 21]。

東京都を舞台にした作品

都が運営する文化施設

東京都が運営する文化施設には、東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都庭園美術館、東京都美術館、東京都写真美術館、東京都現代美術館、トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)、東京都渋谷公園通りギャラリー、東京文化会館、東京芸術劇場などがある[77]。

観光

→「東京都の観光地」を参照

→「Category:東京都にある国指定の史跡」を参照

→「Category:東京都指定史跡」を参照

→「東京都指定文化財一覧」を参照

→「東京都内市区町村指定文化財一覧」を参照

出身関連著名人

→「東京都出身の人物一覧」を参照

→「名誉都民」を参照

シンボル

要約

視点

紋章・旗

1889年 (明治22年) 12月に東京市会で市の紋章として決定されたものを、1943年 (昭和18年) 7月1日の都政施行の際に東京都が引き継いだ。デザインとしては、太陽を中心に六方に光が放たれている様子を表しており、東京の発展を願ったものであり、日本の中心としての東京を象徴している[78]。1964年 (昭和39年) に都章を中央に配した東京都旗が制定された。

→「東京都旗」を参照

シンボルマーク

東京都の「T」を中央に秘めているということであり、都の木であるいちょうの葉を象ったというわけでないという。

→「東京都シンボルマーク」を参照

ロゴマーク

東京都のブランド戦略の一環として2015年 (平成27年) 10月に当時の都知事舛添要一によって「&TOKYO」のロゴマークが策定された。アメリカ合衆国のニューヨーク市の「アイ・ラブ・ニューヨーク」などに並ぶロゴマークとすることを企図している。茜色、藤色、支子色、松葉色、縹色の5つの伝統色で伝統と革新が融合する東京の歴史と多様性を表現しており、「&」の前に様々な言葉を入れることで、東京で活躍する様々な人々が東京の魅力や価値、東京への想いやそれぞれの活動を表現できることをコンセプトとしている。しかし、翌2016年 (平成28年) に知事に就任した小池百合子肝いりの有識者会議「東京ブランドの在り方検討会」は28億円費やした割に浸透していないとしており、小池は見直しを示唆している[79][80]。

歌

東京都の歌として、1947年 (昭和22年) に東京都歌が定められた。一般公募された6,532作の中から原田重久の詞が選定され、この作詞に対する作曲の公募において加須屋博の曲が選ばれた[81]。

→「東京都歌」を参照

花・木・鳥

東京都の花は、1984年 (昭和59年) 6月に「都の花選考会」に決定されたソメイヨシノである。ソメイヨシノは江戸末期から明治初期にかけて染井村の植木職人がヤマザクラの品種を改良したものとされる[81]。

東京都の木は、イチョウである。東京の木選定委員会で選定したケヤキ、イチョウ、ソメイヨシノの三種について都民の一般投票を行い、1966年 (昭和41年) 11月14日に都の木としてイチョウが発表された。古代植物の生き残りとされ、日本と中国の一部だけに現存し、公害や火にも強いため、街路樹としても使われている[81]。

東京都の鳥は、ユリカモメである。鳥獣保護及び狩猟に関する法律(現・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に基づく東京都鳥獣保護事業計画第六鳥獣保護事業の啓発に関する事項の都民の鳥の指定により、1965年 (昭和40年) 10月1日に決定。ユリカモメは古来から詩歌や絵画の題材となり、ミヤコドリ(都鳥)の通称で知られる[81]。

記念日

都民の日(10月1日)は、1898年 (明治31年)の市制特例廃止による東京市発足の日(10月1日)にちなみ1952年 (昭和27年) に制定。都民の日条例によれば、「東京都民がこぞって1日の慰楽をともにすることにより、その自治意識を高揚し、東京都の発展と都民の福祉増進を図る」ことが目的とされる[81]。

東京都平和の日(3月10日)は、1990年 (平成2年) に制定。東京都平和の日条例前文は、「多数の都民が犠牲となった第二次世界大戦の悲惨を我々は忘れることはできない」とし、「平和は、都民すべての願いである。東京都は、平和国家日本の首都として、世界の都市と連携し、文化交流の推進に努め、人々の相互理解に立脚した国際秩序の形成と恒久平和の実現に貢献する責務を深く認識し、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓う」としている[81]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads