日本橋 (東京都中央区)

東京都中央区の町名 ウィキペディアから

日本橋(にほんばし)は、東京都中央区北部の通称。旧・日本橋区にあたる。また、東京都中央区の町名。

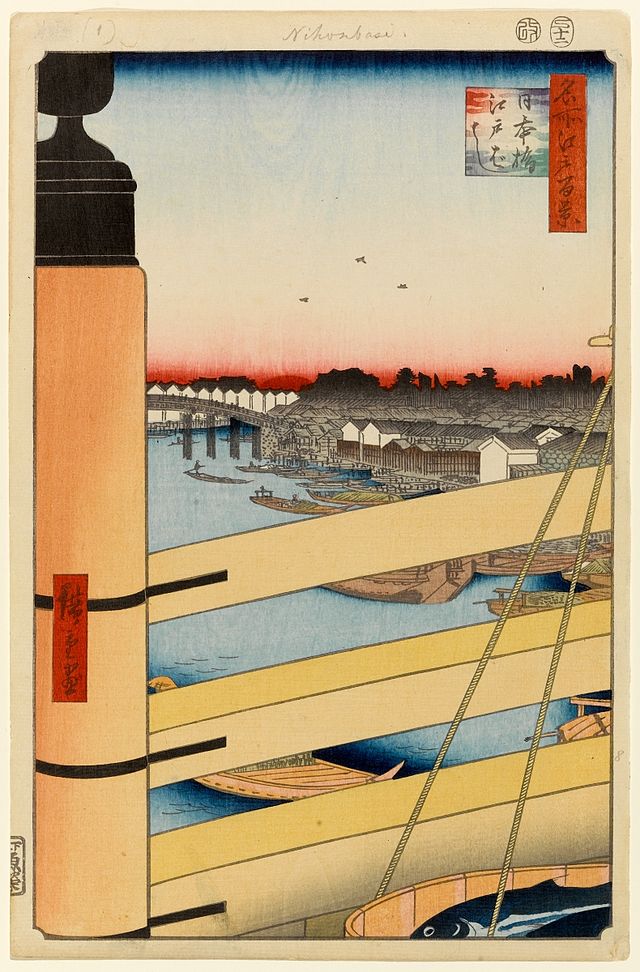

歌川広重筆。明六ツ[注釈 1] に日本橋を渡る大名行列

渓斎英泉筆

日本橋(地域)

要約

視点

概要

広域地名としての日本橋は、東京都中央区北部の地域で、旧日本橋区全域を指す商業地・ビジネス街である。東京駅日本橋口から見て北東方面に位置しており、周辺の八重洲・京橋・大手町・丸の内などとともに東京の中心業務地区(CBD)を構成している。東京の都心部に相当する。旧日本橋区西側を南北に貫く中央通り(地下には東京メトロ銀座線が走行している)沿いが日本橋エリアの中心である[1]。

江戸時代から武家屋敷が立ち並ぶ山手に対して、町人文化の中心地下町を代表する地域であった。東京は池袋や渋谷などの比較的歴史の浅い街が多い中で、日本橋は江戸時代初期から江戸の中心市街地としての歴史と伝統を持つ数少ない地域である。近代以降も重要な地であった日本橋には、日本銀行本店本館や三井本館、日本橋三越本店本館、髙島屋日本橋店本館といった重要文化財に指定されている建築物が数多く集積している。

江戸時代には日本橋は五街道の起点として江戸における交通・物流の要所であった。その名残で現在でも道路標識における東京までの距離計算の起点は、日本国道路元標が設置されている日本橋(橋梁)となっている。現在の日本橋本町を含む一部地域は「江戸本町」と呼ばれており、江戸で最初に町割りが整備された奥州街道沿いの街である(現在の「本町通り」「大伝馬本町通り」が該当する)。日本橋本町は江戸時代から薬問屋が数多く軒を連ね、現在でも武田薬品工業、アステラス製薬、第一三共などの製薬会社の本社及び東京本社(グローバル本社)が多数所在する。

江戸時代当時から金貨幣の鋳造所である金座や両替商など金融機関がこの地に集積し[2]、金融・商業の中心地であった[3]。1873年に日本最古の銀行である第一国立銀行(みずほ銀行の源流企業)が初代本店を置いた日本の銀行発祥の地である日本橋兜町や、日本の中央銀行である日本銀行本店等が所在する日本橋本石町や日本橋室町、奥州街道沿いの金融街として今でも複数の大手銀行の支店が置かれている日本橋大伝馬町や日本橋横山町など、日本橋地域全体が東京都心を代表する金融街として機能している。民間銀行である第一国立銀行は、資本主義の父とも呼ばれる渋沢栄一が創設した日本初の株式会社でもあり、兜町は「株式会社発祥の地」でもある[4]。また、兜町には日本の株式・証券市場の中心として言わずと知れた東京証券取引所(旧東京株式取引所)が所在しており、バブル景気の頃からは数は減少したものの、証券会社が一定程度残存している(業界再編などで大手証券会社や都市銀行などの本店は大手町・丸の内への移転が増加した)[5]。

日本最古の百貨店である日本橋三越本店を含む老舗の商業施設も多く、日本橋地域北東部に位置し旧奥州街道沿いの街の東日本橋や日本橋横山町、日本橋馬喰町には日本最大の問屋街が形成されている。また、摂津国佃村からの移住者である森孫右衛門一族と、その住民達は関東大震災で倒壊して、その後京橋区(現在の中央区)築地に築地市場として移転するまでの間、当地に魚河岸を設置し、新興都市として発展しつつあった江戸の食品流通を支えてきた。また、江戸橋の南詰に所在する日本橋郵便局(後に東京駅前に移転した旧東京中央郵便局)は、1871年に駅逓司と郵便役所が置かれた「日本の郵便発祥の地」である[6]。

老舗百貨店の三越(三井越後屋)は旧三井財閥(三井グループ)のルーツと言われており、戦前は三井本館に旧三井財閥の本拠地が置かれた。歴史的な経緯から三井不動産が当地に数多くのオフィスビル・複合商業ビルを有している。バブル崩壊以降、金融街である日本橋の活気は失われていたが、2004年に東急百貨店日本橋店(かつての白木屋)跡地にコレド日本橋を開業して以降、三井不動産主導で官・民・地域が連携して「日本橋再生計画」と呼ばれる大規模再開発を進めており[7]、首都高速道路の地下化などを通して日本橋川沿いの水辺空間の賑わいの創出を目指している[8]。

東京駅八重洲口がある「八重洲一丁目」も日本橋地域である。八重洲一丁目はかつて「日本橋呉服橋」の町名で、旧東京府東京市日本橋区に属していた。他の日本橋地域の町内と同様に郵便番号上三桁103を使用している。当然多くの行政施設の管轄や公立中学校の学区も日本橋に属している。[9]。

歴史

近代以前

現在の日本橋を中心とした地域は、古くは武蔵国豊島郡に相当し、その中の江戸郷前嶋村と呼ばれる地域だったという。江戸は鎌倉時代の江戸氏の支配から太田道灌、さらに後北条氏を経て徳川家康が幕府を開く。その過程で、早くに町地として開発されたのがこの日本橋周辺の地域であった。さらに上でも触れたように日本橋が架けられ交通の要所として定められてからは、金座や銀座が置かれ、日本初の百貨店三越の前身である越後屋をはじめとする大店が集まるなど、江戸を代表する場所として殷賑を極めた。

近代以降

1868年、江戸府内は東京府となり、日本橋の辺りは維新の混乱により一時寂れた。しかしガス灯や鉄道馬車が敷設されるなど程なく息を吹き返し、江戸の昔に変わらぬ繁栄を見せるようになった。1878年施行された郡区町村編制法により、日本橋を中心とした周辺の地域は日本橋区となり、1889年には東京市に属した。1896年には本両替町にあった金座の跡に日本銀行が建てられた。また大店の越後屋や白木屋が百貨店として生まれ変わり、1908年には越後屋こと三越が洋館の店舗を落成させるなど次第に洋風建築も増え、近代的な町並みへと変わっていった。

1920年(大正9年)、市民が使える公衆用火災報知機が三越前などに設置された[10]。

1923年、関東大震災により日本橋区は甚大な被害を受ける。震災後定められた土地区画整理事業によって河川や道路の改修、拡幅が行われ、昭和通りや浜町公園ができた。古くから日本橋のたもとにあった魚河岸も築地へと移転した[11]。 第二次大戦において、日本橋区は1945年の空襲により、再び区内の大半を消失する被害を蒙る。終戦後、東京都の主導により日本橋区は南に接する京橋区(現在の中央区のおよそ南半分)と合併することになった。日本橋区会(現在の区議会に相当)では他区との合併に難色を示す議員が多く、統合後も日本橋の名前だけは残したいとの意向から、京橋区との合併決議に町名に日本橋を冠することとする項目が盛り込まれ、中央区発足時に旧・日本橋区内の全ての町名に日本橋が冠称された[12]。現在中央区のおよそ北半分の地区に見られる数多くの「日本橋○○町」という町名は、中央区発足時の町名変更の名残りである。なお、京橋区側の町名はそのままとなった。

その後、戦災復興期の区画整理により「日本橋呉服橋」は八重洲一丁目に、1970年以降の住居表示実施に伴う町名の統合により、日本橋芳町や日本橋北堀町などが隣接する既存の町名に変更され、日本橋を冠する町名の一部は消滅した。1971年住居表示の実施により、江戸時代から長らく両国と称されていた「日本橋両国」をはじめとした周辺の町々が合併し現在の東日本橋となる。1973年住居表示の実施により「日本橋通」(一丁目 - 三丁目)と「日本橋江戸橋」(一丁目 - 三丁目)の2町を合併し現在の日本橋となった。

「日本橋の魚市場(魚河岸)」 神田の青物市場と並ぶ東京の代表的な市場。日本橋の東、江戸橋までの日本橋川北岸にあった。明治30年代 (1897 - 1906)、市場周辺の問屋数は約500戸。衛生、交通などの面から移転問題が繰り返し起きた。関東大震災で全焼し築地に移転した。魚、蝦などの絵あり。「日時3月2日午後6時開會 會塲 明治座(傍聽無料)魚河岸非移轉演説會 入塲券辯士(イロハ順)磯部四郎君 脇坂甚兵衛君 田口卯吉君 高本益太郎君 角田眞平君 丸山名政君 島田三郎君」と書かれた演説会の入場券が書き写されている。 — 清水晴風著『東京名物百人一首』明治40年8月「日本橋の魚市場(魚河岸)」より抜粋[13]

- 日本橋、浮世絵(1830年代)

- 関東大震災前の日本橋川と魚河岸(左の建物)

- 「日本橋魚市場発祥の地」の碑(2018年2月撮影)

- 昭和初期の町名変更(東京市告示に基づく町区域の対照図)[注釈 2]

- 日本橋地区における住居表示実施前後の町名町域対照地図

- 「日本橋」を冠する現町名

- 日本橋大伝馬町

- 日本橋蛎殻町一丁目 - 二丁目

- 日本橋兜町

- 日本橋茅場町一丁目 - 三丁目

- 日本橋小網町

- 日本橋小伝馬町

- 日本橋小舟町

- 日本橋富沢町

- 日本橋中洲

- 日本橋人形町一丁目 - 三丁目

- 日本橋馬喰町一丁目 - 二丁目

- 日本橋箱崎町

- 日本橋浜町一丁目 - 三丁目

- 日本橋久松町

- 日本橋堀留町一丁目 - 二丁目

- 日本橋本石町一丁目 - 四丁目

- 日本橋本町一丁目 - 四丁目

- 日本橋室町一丁目 - 四丁目

- 日本橋横山町

- 「日本橋」を冠しない現町名

観光・街づくり

- 江戸三大祭り

- 日本橋の地域内に氏子を持つ、社格が高い3つの神社の例大祭で、「神輿深川、山車神田、だだっ広いが山王様。」と表した。日本橋北詰大半を範囲とする神田神社の神田祭、日本橋南詰全域を範囲とする日枝神社の山王祭、日本橋北詰東部を範囲とする富岡八幡宮の深川祭と共に規模の大きい祭りで、にぎわいを見せている。

- 時の鐘跡

- 江戸時代、市中に時を告げるため鐘を撞いた所の旧跡で、本石町三丁目(現:日本橋室町四丁目)にあった。当時は江戸の9か所に時の鐘が設けられ、本石町にあったこの時の鐘は一番初めに置かれたものといわれる。時の鐘は明治6年(1873年)まで用いられた。日本橋小伝馬町の十思公園には、安永8年(1779年)に造られた本石町の鐘が移されて残り、「石町時の鐘」として都の文化財に指定されている。

- 箱根駅伝

- 1999年以降、箱根駅伝の第10区はコースを日本橋経由へ変更している。これは日本橋周辺の商工会からの要請であると同時に、東海道の始点である日本橋を通るということが箱根駅伝のクライマックスを飾るに相応しいと判断されたからである。

- アンテナショップ

- 地方自治体のアンテナショップ集積地としては銀座や有楽町地区と並び、各地の名産品を購入する人も多い[14]。

創作物

日本橋もしくは同町を題材とした創作作品

- 絵画

- 『東海道五十三次之内 日本橋』:歌川広重の浮世絵。「日本橋 (東京都中央区の橋)」に画像資料あり。

- 『木曾街道 続ノ壱 日本橋 雪の曙』:渓斎英泉の名所絵(浮世絵)。画像について上に同じ[15]。

- 『熈代勝覧』:作者不明の絵巻物。

- 小説

- 民謡

- 『お江戸日本橋』

ギャラリー

ローマ字表記

日本で主に使用されているローマ字表記には、現在主流の「修正ヘボン式」、終戦直後に定められた「旧ヘボン式」がある。

→「ローマ字 § 訓令式の表」も参照

中央区が定める正式な町名の「日本橋」および国が管理する架橋の「日本橋」は Nihonbashi が正式な表記である。

Nihonbashi表記の歴史は長く、近代の明治に英字表記が定まっていなかった時代からNihonbashiと紹介されてきたことに始まる。戦後以降ローマ字表記が乱立する中で、修正ヘボン式に基づいたNihonbashi表記を継続して採用する流れとなった。行政施設では統一してNihonbashi表記が採用されている(同様の使用例は千代田区の三番町と四番町が挙げられる)。外国の地名でも同様ルールに基づいた表記が見られる。デンマーク (Danmark) やミャンマー (Myanmar) 、スコットランドの首都エディンバラ (Edinburgh) やオーストラリアの首都キャンベラ (Canberra) などが正式な英名表記として採用されている。

ただし鉄道施設の駅名案内表示のように、旧ヘボン式ローマ字での表記 Nihombashi が残っている例もある。これは1946年運輸省達第176号による『鉄道掲示規程』で示された古い表記を使用し続けている為である。現在、旧ヘボン式の採用に強制力はなく鉄道各社の判断に任されている。現在でも非公的なごく一部の施設で「m」の表記が見られるのは、上記で述べた鉄道施設の表記を模倣した影響によるもの。

2010年代以降、日本橋のローマ字表記をNihonbashiに統一する動きがある。東京都では『国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針』に基づき、2015年以降の看板表記を「n」で統一。同様に国土地理院でも「地名等の英語表記規定」を策定し「n」で表記すると明示した[16]。環境庁の指針でも同様に「n」で表記する規則を示した[17]。同じく2010年代以降、日本橋地域の再開発ビルの施設名の多くも「n」で統一している。

日本橋(町名)

要約

視点

日本橋は、東京都中央区の町名。旧日本橋区にあたる日本橋地域の1つ。東京駅日本橋口からも徒歩圏内であり、隣接する千代田区丸の内・大手町・有楽町、中央区八重洲・京橋とともに、日本最大のビジネス街を構成している。現行行政区画は日本橋一丁目から日本橋三丁目。

北は日本橋川、南は都道408号に接する。

歴史

- 旧町名

- 日本橋通、日本橋江戸橋

地理

中央区日本橋地域の南部に位置し、日本橋南詰の町として古今賑わいを見せている。

世帯数と人口

2023年(令和5年)1月1日現在(中央区発表)の世帯数と人口は以下の通りである[18]。

人口の変遷

国勢調査による人口の推移。

世帯数の変遷

国勢調査による世帯数の推移。

学区

区立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2025年4月現在)[29]。

- 区域 : 一丁目、二丁目、三丁目 各全域

- 小学校 : 中央区立城東小学校

- 中学校 : 中央区立日本橋中学校

事業所

2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[30]。

| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |

|---|---|---|

| 日本橋一丁目 | 506事業所 | 17,123人 |

| 日本橋二丁目 | 702事業所 | 28,611人 |

| 日本橋三丁目 | 729事業所 | 20,324人 |

| 計 | 1,937事業所 | 66,058人 |

事業者数の変遷

経済センサスによる事業所数の推移。

従業員数の変遷

経済センサスによる従業員数の推移。

企業

- 伊藤忠丸紅鉄鋼本社 - 日本橋一丁目三井ビルディング内

- 榮太樓總本鋪本社・本店

- オンワードホールディングス本社

- コーセー本社

- 国分グループ本社

- J.フロント リテイリング本社(登記上の本店は銀座)

- JALCOホールディングス本社

- 住友化学本店・東京本社

- 住友ファーマ東京本社(登記上の本店は大阪市中央区)

- 第一三共東京支店

- 第一三共ヘルスケア本社

- T&Dホールディングス本社

- DIC本社(登記上の本店は板橋区)

- テラスカイ本社

- 東海東京証券東京本部

- 東海東京フィナンシャル・ホールディングス本社

- 日本管財ホールディングス本社(登記上の本店は兵庫県西宮市)

- 日本メナード化粧品関東支社[注釈 3] - 東京建物日本橋ビルディング内

- 野村證券日本橋本社

- ハリマ化成グループ本社(登記上の本店)

- BofA証券本社 - 日本橋一丁目三井ビルディング内

- 東日本銀行本店

- 百十四銀行東京支店 - 地方銀行の東京支店では数少ない自社ビル。

観光

交通

- 首都高速道路・出入口

その他

日本郵便

- ビル除く全域の郵便番号は、103-0027[20]である。各ビルの郵便番号は以下の通りである[32]。なお、集配局はすべてにほんばし蔵前郵便局である。[33]。

| ビル名 | 地上階 | 郵便番号 | |

|---|---|---|---|

| 階層ごと | 地階・階層不明 | ||

| 日本橋東京日本橋タワー | 1階〜35階 | 103-6001〜103-6035 | 103-6090 |

| 日本橋高島屋三井ビルディング | 1階〜32階 | 103-6101〜103-6132 | 103-6190 |

※各ビルの郵便番号は6・7ケタ目に地上階毎の郵便番号が割り振られています。(例:1階は「01」、10階は「10」)

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.