相模トラフ巨大地震

相模トラフ沿いの海溝型地震 ウィキペディアから

相模トラフ巨大地震(さがみトラフきょだいじしん)は、相模トラフのプレート境界(メガスラスト)で発生したと考えられている巨大地震[1][2][注 1]。

この記事は言葉を濁した曖昧な記述になっています。 |

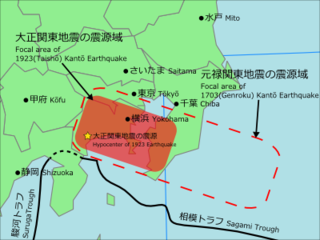

1703年元禄関東地震および1923年大正関東地震が相模トラフ沿いの巨大地震と考えられているが[3]、それ以前については該当地震や再来間隔など諸説あり詳細は不明である。

なお、各々の地震は「元禄関東地震」、「大正関東地震」などと呼称されているが、相模トラフ沿いの巨大地震を指して「関東地震」と総称する場合もある[4]。

概要

南関東では相模湾のフィリピン海プレートと北アメリカプレートの境界(相模トラフ)を震源とする巨大地震が繰り返し生じていると考えられている[誰?]。有史以前の発生については不明で、歴史記録に残っている地震としては元禄16年(1703年)にマグニチュード8.1-8.5の元禄関東地震、220年後の大正12年(1923年)にマグニチュード7.9-8.3の大正関東地震(関東大震災)が記録されている。

また、元禄地震と大正関東地震の間に発生した安政2年(1855年)の安政江戸地震(安政の大地震)は震源断層が特定されておらず[5]、相模トラフ沿いの巨大地震には含めない。なお大竹(1980)は、この地震の震源域については1923年関東地震の相模トラフより北側の内陸寄りと考えており、明治27年(1894年)の明治東京地震はさらに深い地震と考えている[6]。

→詳細は「南関東直下地震」を参照

1703年元禄関東地震から1923年大正関東地震までの再来間隔と大正関東地震の推定断層滑り量から、相模トラフ西半分のプレート間の結合度(プレート間カップリング)は、ほぼ100%に近いと考えられプレートの運動による歪みは殆ど地震によって解放されていると考えられている[2]。

一方で、フィリピン海プレートと本州側のプレートとの力学的境界は既に銭洲付近にあり、地質学的時間スケールでは駿河トラフで起こるとされる東海地震も、大正関東地震もプレート内地震となるとする見解も出されている[7]。

中世以前の相模トラフ沿いが震源域と疑われる地震

南関東の古い歴史地震の記録は、天正18年(1590年)の小田原北条氏の滅亡と徳川家康の江戸入城を境にしてそれ以前は鎌倉時代を除くと極めて少ないため、相模トラフ巨大地震は史料から確証が得られていない[2]。しかし、878年(相模・武蔵地震)、1293年(鎌倉大地震)、1433年などにも大被害を伴う地震の記録があり相模トラフ沿いで発生した可能性が考えられ、それ以外にも未知の巨大地震が埋もれている可能性があるとされる[2]。1257年の地震も候補に挙げられている[8][9]。以下の西暦換算はユリウス暦としている。

- 弘仁9年7月(818年)- 『類聚国史』に記された関東諸国の地震を1923年関東地震と同類のものとする見方もある[10][11]が、相模・武蔵・下総・常陸・上野・下野等国とされ上総と安房が記されていないこと、津波の被害の記述がないことなどの理由で萩原尊禮(1982)はこの地震を内陸地震としている[12][13]。

- 元慶2年9月29日(878年10月28日)- 『日本三代実録』に記された関東諸国の地震(相模・武蔵地震)は、伊勢原断層の活動時期に合致するとする説と[14]、館山市の海岸で見出された900年頃と推定される津波堆積物から相模トラフのプレート境界地震とする説がある[15][16]。

- 正応6年4月13日(1293年5月20日)- 石橋(1991)は、鎌倉に大震災をもたらした永仁地震(鎌倉大地震)が相模トラフのプレート境界型巨大地震であった可能性を指摘している[1][17]。三浦半島の小網代湾では、この時期に対比される可能性のある津波堆積物が見出されている[18]。また、同時期の隆起による離水によって形成された岩井低地の浜堤列が見出されている[19][20]。

- 明応4年8月15日(1495年9月3日)- 『鎌倉大日記』に高徳院の大仏殿を流失させたと記録される、明応(関東)地震は、東海地震とされる1498年明応地震の誤記[21][22]、あるいは『梅花無尽蔵』の記録から文明18年(1486年)の時点で大仏は露座であったと記され、『鎌倉大日記』の記録は疑わしいとされてきた[23]。しかし、同日に京都でも地震の記録があり、石橋(1998)は相模トラフ巨大地震の検討候補としている[24]。金子(2012)は、伊東市の宇佐美遺跡で確認された津波堆積物が『鎌倉大日記』の記録に整合し、北条早雲が津波災害の混乱に乗じて小田原城を奪取した可能性が考えられるとしている[25]。

相模トラフ沿いが震源域と考えられている地震

元禄関東地震

→詳細は「元禄地震」を参照

元禄16年11月23日(1703年12月31日)午前2時頃発生。規模は河角廣(1951)によればM8.2[26]、中央防災会議の首都直下地震モデル検討会による元禄関東地震断層モデルではMw8.5と推定されている[27]。

このタイプの地震は房総半島南方沖を震源域とし、笠原(1973)のモデルによれば、相模トラフに平行な逆断層として、1923年関東地震の震源域を含みさらに外洋に伸びていたと考えられている[28][29]。宍倉(2005)は、元禄タイプの地震は大正関東地震タイプに対して数回に1回の割合で連動し発生していると考えている[30]。

本地震の震度分布[31]は大正地震に大変類似し、相模湾以北の隆起・沈降の様子も類似している[8]が、今村(1931)は本地震において房総半島南部の隆起量がより大きいことを指摘しており[32]、また紀伊尾鷲や土佐など遠方に波及した津波や、外房における津波が特に著しく、外房沖への震源域の伸びに整合するとされる[2][33][34][35]。九十九里浜を襲った津波は遡上高3m程度(羽鳥の推定は5 - 6m)と推定されるが、射流となって3 - 4km程度内陸まで遡上し襲ったため3千人以上の犠牲者を出した[36]。

大正関東地震

→詳細は「関東地震」を参照

→地震の被害については「関東大震災」を参照

大正12年(1923年)9月1日午前11時58分発生。震央は河口湖東方[37]、神奈川県西部[38][39]および相模湾[40][41][42][43]など諸説ある。

規模はM7.9[26]から8.3[44][45]までの推定値がある。中央防災会議の首都直下地震モデル検討会による大正関東地震断層モデルではMw8.2と推定されている[27]。

金森博雄によって、本地震は相模トラフの走行に平行する右横ずれの低角逆断層であり、プレート境界のずれが原因と解釈できると推定された[46]。大正関東地震の断層モデルは幾つか提唱されているが[46][47][48][49][50]、震源域の北西端は山梨県東部または神奈川県西部、南東端は野島崎付近またはやや沖までである。

震源断層は湘南地方の内陸深くまで及んでいると考えられており[8]、震度は小田原付近が最も高く[11]、7に達したと推定され[51]、東京などは当時は6と報告されていた[52]。

再来間隔

要約

視点

この地震は地震に伴い隆起する特徴を持っていることから、海岸線に残された痕跡から発生間隔の解析が試みられている[53]。

松田(1985, 93)は、相模トラフ付近で発生する地震を元禄型関東地震、大正型関東地震、大磯型地震に分類し、元禄型は相模トラフ沿いの相模湾から外房を震源域とし再来間隔は1000-1500年、大正型は相模湾内を震源域とし再来間隔は800±400年、大磯型は国府津-松田断層の地震とし再来間隔は170±60年とした[54][55]。

松田(1974)らは、元禄地震と大正地震は断層破壊部分が互いに相補的な関係にあるとし、房総半島南端における段丘に見られる地震時隆起量、沼面高度および平時の平均沈降速度から、元禄+大正型の巨大地震の再来間隔を700-1200年程度と見積もった[56]。宍倉(2003)は、房総半島南岸の離水海岸地形から、波食棚の幅の広い元禄型の巨大地震は約2300年程度、大正型の地震は400年程度の再来間隔と見積もった[53]。

一方、石橋(1977)は、元禄地震は大正地震の断層破壊部分を含み相補的ではなく、また地震の間隔が海食作用が十分に行われない程度に短い場合は明瞭な平坦面が形成されない場合があるとして、200-300年程度の可能性もあり得るとした[8]。瀬野(1976)はプレートの相対運動と地震時断層滑り量から大正型地震の再来間隔を220年前後と見積もり[57]、瀬野(1977)は房総南部の段丘の隆起量と地震時隆起量、地震直後の回復的変動量、地震間の沈降量を加味して大正型地震の再来間隔を180 - 400年程度、元禄型地震は950 - 2500年程度と見積もった[58]。

藤原(2012)は相模トラフ沿いの巨大地震が、878年相模・武蔵地震(元慶地震、M 7.4)、1293年鎌倉大地震(永仁地震、M 7.0程度)、1703年元禄地震 (M 8.1)、1923年大正地震 (M 7.9) であるならば最短220年、最長415年とし[59]、瀬野徹三は元禄と大正の関東地震はほぼ最短の間隔で発生したと考えている[60]。ただし、上述の通り元禄関東地震以前の記録はほとんど残っていないため、正確な周期については不明である。大正関東地震の震源域の南端は神奈川県西部から野島崎付近までである[要出典]。一方、元禄関東地震の震源域には房総半島南東沖も含まれ、このような地震は約2000年周期で発生すると推定されている[誰?]。

この房総半島南東沖の震源域について約2000年より短い周期で繰り返し地震が発生してきた可能性があることが、産業技術総合研究所の海溝型地震履歴研究チームの調査により、2011年9月に日本地質学会で発表されている。房総半島南部沿岸の地質調査により従来の約2300年の周期と一致しない隆起痕が複数発見されたことによるもので、詳細な発生周期の解明には陸上だけでなく海底調査なども必要としている。地震の規模についてはM8級クラスの可能性がある。また、元禄関東地震については「大正型」の震源域に加えて、房総半島南東沖の「外房型」の震源域による連動型地震の可能性も指摘している[61][62][63]。

長期評価

地震調査研究推進本部は、2004年時点では「相模トラフ沿いのM8程度の地震」として1703年、1923年の2地震から発生確率を評価していたが、2014年の同本部による「相模トラフ沿いの地震活動の長期評価(第二版)」では、「相模トラフ沿いのM8クラスの地震」の発生確率の評価として、1293年、1703年、1923年の3地震の発生年代を用いた場合と、参考扱いとしてこれらに意見の分かれる1495年の地震[25]を加えた4地震を用いた場合の30年以内の発生確率をBPT分布に従うと仮定して評価している[9]。房総半島南部にある河岸段丘の沼面を形成するような元禄型関東地震の発生年代は、藤原(1997-99)らによる研究[64][65]からB.C.5200年、B.C.3000年、B.C.1000年、1703年とし、平均発生間隔は2300年とされた[9]。また、相模トラフのメガスラスト全体が一度に全て破壊される最大クラスの地震想定モデルとしてMw8.6(津波断層モデルではMw8.7)を設定した[9]。

他の地震・自然災害との関連

過去の相模トラフ沿いの巨大地震やその可能性が指摘される地震を前後にしていくつかの巨大地震・噴火が発生している。1495年の地震が相模トラフ沿いの巨大地震である可能性を唱えた金子(2013)らは、相模トラフと南海トラフで巨大地震が連動しているケースがあるとし[67]、石橋(2014)も、相模、南海の両トラフにおける巨大地震の繰り返しのリズムは独立だと思われるが、相模トラフ沿いの固着が外れたことが南海トラフ断層面へのフィリピン海プレートの最後の一押しとなる可能性があり、タイミングが合えば連鎖的になり得るとしている[68](南海トラフの巨大地震については「南海トラフ巨大地震」も参照)。

- 878年-887年

日本海溝付近における連動型地震とされる869年・貞観地震の9年後には前述の相模・武蔵地震(伊勢原断層、或いは相模トラフにおける地震とされる)が発生しており、さらにその9年後の887年には南海トラフの巨大地震の可能性が指摘される仁和地震も発生している[68]。

- 1495年-1498年

南海トラフの巨大地震である1498年・明応地震の3年前には、南関東で起きていた可能性が指摘される前述の1495年の地震(震源域は相模トラフ、或いは文献の記述は明応地震と混同されているなど諸説あり、「明応地震#明応4年8月15日の地震」を参照)もある[25][67]。

- 1703年-1707年

元禄関東地震の4年後の1707年には、相模トラフと隣合う南海トラフ巨大地震である宝永地震とその直後に歴史上最後の富士山の噴火である宝永大噴火が起きている[69]。安藤(1974)や[70]、茂木清夫(1980)は[71]、1703年元禄地震によって南海トラフのカギが外れ、1707年宝永地震につながったとする説を唱えている。

なお、相模トラフ沿いの巨大地震に分類されない1855年の安政江戸地震においても、南海トラフ沿いで1年前に安政東海地震及び安政南海地震という連続した巨大地震が発生している。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.