トップQs

タイムライン

チャット

視点

サッカー漫画

ウィキペディアから

Remove ads

サッカー漫画(サッカーまんが)は、漫画のジャンルで、サッカーまたはサッカー選手を主題にした漫画を指す。

概要

サッカー漫画の定義としては、サッカーの試合における選手の様々なプレーや戦術を描いたもの[1]、試合そのものよりは登場人物の生き方や内面を描いたものなどが挙げられる[1]。また、漫画家の村枝賢一は、「試合の中で個々の登場人物が抱いている背景や個性を徐々に開示することにより読者を作品へと引きこみ、試合を着地させることで感動を与えることがサッカー漫画の理想」と評している[2]。

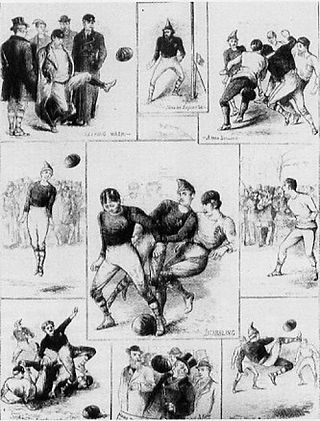

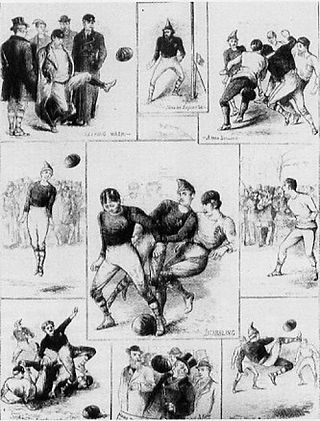

サッカー漫画の起源は定かではないが、サッカーの試合の模様をコミカルに伝えたイラスト[3]、サッカーと国際政治や世界情勢とを結びつけた風刺画[4][5]はヨーロッパや南アメリカにおいて19世紀後半から20世紀初頭に登場している。第二次世界大戦後の1950年代にはヨーロッパにおいて複数のサッカー漫画作品が登場しているが、これらの作品はコミック・ストリップ形式を採用している[6]。日本では1960年代にサッカー漫画が登場しているが、人気作品はアニメ化や他言語に翻訳され世界各国で紹介されている[7]。

Remove ads

日本における変遷

要約

視点

黎明期

1960年代中期の日本国内では釜本邦茂や杉山隆一といったスター選手が出現し、青春ドラマの題材としてサッカーが取り上げられるなどサッカー人気が高まりつつあった[8][9]。こうした時代背景や、それまで野球や格闘技が中心だったスポーツ漫画のジャンルに1960年代後半に入りバレーボールやテニスなどが新たに加わるなど多様化したことにより、サッカーを題材とした作品が現れるようになった[10][注 1]。この当時の代表的な作品として『赤き血のイレブン』が挙げられるが、根性的要素の強いいわゆる「スポ根もの」であり[10]、当時のスポーツ漫画の手法として一般的だった[11]魔球の描写が盛り込まれた[12]。

1970年代初頭を過ぎるとサッカーを題材とした作品は減少し、「サッカー漫画はヒットしない」[13]という評価が成されるようになったが、一方でスポーツ漫画における人気ジャンルだった野球漫画が既に飽和状態にあった事もあり[14]、1970年代後半に入ると再びスポーツ漫画の新しいジャンルが模索されるようになった[14]。

1980年代

1980年代の代表的な作品である『キャプテン翼』ではかつての根性的要素は薄れ、選手の才能によって物語が進行し読者にサッカー指導書のようなイメージを抱かせる作品となった[15]。作者の高橋陽一が「スポーツを楽しむことが基本であり、楽しみながら上手くなることがスポーツの理想である」[16]と語るように、サッカーの魅力を伝えることに重点が置かれ[注 2][18][19]、漫画の基本である「コマ割り」を大きく崩した表現手法を多用することでサッカー競技の持つ流動性やダイナミックな動きを表現しようと試みられた[20]。この作品はメディアミックス展開により商業的な成功を収め[21]、後の日本サッカー界の隆盛に影響を与えることになった[21][22]。また、学園漫画の設定の一つとして見做されていたサッカー競技の漫画における立場を一変させ、競技の持つ特性が描かれる契機となった[1]。

| 「熱血漢で皆に好かれる主人公が、ある学校の弱小サッカー部に加入するや、たちまち強くなり地区予選を勝ち抜く。気の弱いチームメイトを助け合うなどの人情話、マネージャーとのロマンスを挟み、ライバルとの勝負に勝ち全国優勝を果たす。かつての根性路線は弱まったが、必殺シュートの会得、負傷を押して試合に出場し決勝点を決める、といった要素は欠かすことが出来ない」 |

| -- 細川周平 『サッカー狂い-時間・球体・ゴール』哲学書房、1989年、125-126頁 |

この時代には、等身大の小学生たちが努力する姿を描いた[23]『がんばれ!キッカーズ』も人気作品となりアニメ化された[23]ほか、中学や高校のサッカー部といった学生スポーツを題材とした作品が数多く登場した。その中で高校サッカーを題材とした『オフサイド』を名作とする意見もあるが[24]、音楽学者の細川周平は1989年に出版した『サッカー狂い-時間・球体・ゴール』の中でこうした学校を舞台とした作品群にはある一定の傾向があり、紋切り型であるとして批判している[25]。

一方で細川は、その対極にある作品として『シャンペン・シャワー』の名を挙げている[26]。この作品では架空のプロサッカーリーグを題材とし、サッカー界のリアリズムの要素を描きつつも試合外の日常生活を主体とし、ナンセンスなユーモアやギャグを交えた内容となっている[26]。

1990年代

1990年代に入ると他のスポーツ作品と同様にノンフィクション的傾向が強まり[15]、試合における戦術や個々の選手のテクニックを描く作品が増加した[1]。また1993年の日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)開幕と前後して、プロフェッショナルやナショナルチームの活躍を題材とした『俺たちのフィールド』などの作品が登場し、現実のサッカー日本代表選手の活躍(Jリーグ開幕からFIFAワールドカップ初出場を果たすまで)とリンクした作品となった[1]。高校生年代を題材とした『シュート!』では荒唐無稽な要素が残されていたが[27]、同じく高校生年代を題材とした『ファンタジスタ』では、意外性のあるプレーで相手を翻弄する「芸術家」タイプの選手をチーム戦術に組み入れ、その中でいかに生かしていくのか、という現実的なテーマが描かれた[27]。また、中学生年代を描いた『ホイッスル!』では無名の選手が努力し成長するといった王道的な内容が描かれた[24]ほか、ルールやポジショニング、心理面といったサッカー競技の特性についての詳細な解説も行われた[1]。

一方で各年代別代表チームの国際大会での好成績や国外リーグで活躍する選手の登場などといった日本サッカー界の急速な発展もあって「現実世界が空想を追い越していく[28]」「三浦知良や中田英寿らの全盛期には現実世界の方が魅力があったこともあり、漫画としてテーマを見出せなかった[29]」と評する者もいる。

このほか実在のプロサッカー選手の生い立ちを扱った作品も多く作られた。こうしたノンフィクション作品は編集部の主導により新人漫画家が作画を担当する傾向が強いが[30]、なかにはベテランの部類に入る漫画家が自ら掛け合い作画を担当する場合もある[30]。

2000年代

2000年代に入ると、クラブ経営を題材とした作品や指導者を題材とした作品が登場するなど多様化を見せた[31]。2001年から連載された『ORANGE』ではプロ2部リーグに所属する弱小サッカークラブの1部リーグ昇格までの歩みを主題としつつ、経営問題やサポーター問題といったクラブを取り巻く環境にも焦点を当てた[1]。作者の能田達規は『ORANGE』の連載後もプロの世界におけるクラブ運営の難しさやサッカー界を取り巻く問題点、裏方の仕事を描いた様々な作品を発表している[32]。

2007年から連載が始まった『GIANT KILLING』は指導者を主人公としているが、指導者を題材とした作品が登場した背景には独自のサッカー理論や練習方法などを駆使したマネジメント手法で注目された[33]イビチャ・オシムの存在があると言われていた[33][34][注 3]。ただし、特別に指導者の理知のみに焦点を当てる訳ではなく、特定のクラブを取り巻く多人数の登場人物の視点による群衆劇が描かれており[35]、同作品が連載されている『モーニング』公式サイトでは「サッカー漫画の新スタンダード」と称している[36]。

この時代は漫画の持つブランド力や影響力が見直され、国内外から注目された時期でもあったが[37]、ミッドフィールダーへの人材集中やフォワードの慢性的な人材不足や決定力不足[28]といった日本国内のサッカー事情を、漫画の影響によるものとする議論が沸き起こった[28]。こうした問題を「新たなフォワードを主人公としたサッカー漫画を創出することで読者層の少年たちに影響を与え「決定力不足」の問題を解消させるべき」という指摘もあり[38]、2000年代末に入るとフォワードを主人公とした作品が登場している。

2010年代以降

2000年代以降、インターネット環境の進化により情報伝達力が高まっており、目の肥えた読者に応じるためにサッカー漫画は他のスポーツ漫画と同様に現実的な試合運びや技術に関する表現描写が進歩を遂げていると言われている[39]が、2013年10月31日付けの『日本経済新聞』は2011年から連載が始まった『BE BLUES!〜青になれ〜』を現実的志向の代表的作品として挙げている[39]。また、2010年から連載が始まった『フットボールネーション』では、ハムストリングや体幹といった身体能力に焦点を当て、日本と世界の選手間の差異を説く内容となっている[40]。

一方、往年の『キャプテン翼』におけるエンターテイメント性を引き継いだ『イナズマイレブン』が小学生の間で人気を獲得しており[41]、これをサッカー漫画における新たな潮流と位置付ける意見もある[41]。

女子サッカー漫画

これまで女子サッカーを描いた作品は少なからず存在したものの、競技そのものへの関心の低さが反映された結果であるのかは定かでないが、長期連載に至る事例はなかった[42]。競技として黎明期にあたる1978年から連載された『騒世記』は不良ものにミリタリー要素を取り入れたコメディ作品で[43]、2009年から連載された作品で中学生の女子サッカー選手を扱った『さよならフットボール』は当時の女子サッカー事情を反映した内容となっているが、女子であることを隠して男子の試合に挑む体裁をとっている[44][45]。

タブロイド紙の『東京スポーツ』によれば、2009年から連載された『蹴球少女』では読者層からの関心を得るため美少女キャラや萌えキャラを前面に配したが、2011年にサッカー日本女子代表がFIFA女子ワールドカップで優勝し女子サッカーへの関心が高まったことを契機に競技そのものを扱った内容へと転換が図られているとされている[42]。

Remove ads

世界各国における変遷

要約

視点

ヨーロッパ

イギリスでは架空のプロサッカーリーグを舞台とした『ロイ・オブ・ザ・ローヴァーズ』が作家や掲載誌を変えながら1954年から半世紀近くに渡って連載され人気を獲得した[46]。この作品はイギリスにおいて最も有名なサッカー漫画と評され[46]、『ロイ・オブ・ザ・ローヴァーズ』という言葉は解説者やファンにより、記憶に残る勝利や信じられない得点を例える比喩としてたびたび用いられている[47][48]。このほかに、眼鏡をかけた太めな体型の主人公が俊足を武器に活躍する『ホットショット・ハミッシュ・アンド・マイティマウス』[46]、半人半魚のゴールキーパーを主人公とした『ビリー・ザ・フィッシュ』[46]、主人公が往年の名選手が愛用していたサッカーシューズを使って活躍する『ビリーズ・ブーツ』[46]などがある。

オランダでは1950年代にプロサッカー選手の世界を描いて人気作品となった『キック・ウィルストラ』[49]、コメディ作品の『FCクヌデなどがある。ドイツではギド・シュレーターが1990年代から国内の専門誌や新聞などでサッカーを題材とした複数の作品を発表している。また日本の漫画作品を翻訳出版しているTOKYOPOPのドイツ支社では『ゴシック・スポーツ』という作品を発表している[50]。

フランスやベルギーのフランス語圏ではフランス人選手がスペインのFCバルセロナで活躍する姿を描いた『エリック・キャステル』、『アン・ピスト』などがある。

南米

ブラジルでは1932年にサッカーを題材とした漫画が登場した[51]。同国ではディズニーのキャラクターでオウムをモチーフにしたホセ・キャリオカを主人公とした漫画が連載されているが、FIFAワールドカップの開催年にはブラジル代表のスター選手や監督らと共演することがある[51]。

マウリシオ・デ・ソウザは1970年代に世界最高のサッカー選手と呼ばれていたペレを少年風にアレンジした『ペレジーニョ』というキャラクターを作り、1976年から新聞や雑誌上で作品を発表した[52]。ソウザは1980年代にはアルゼンチンのディエゴ・マラドーナを少年風にアレンジした『ディエギート』というキャラクターを創作したが、作品として公式に発表されることはなかった[52]。ソウザは、2005年8月15日にマラドーナが司会を務めるアルゼンチンのテレビ番組『10番の夜』にペレが出演した際に、これを記念してペレジーニョとディエギートの二人を共演させた[52]。また、2006年にはロナウジーニョを少年風にアレンジした『ロナウジーニョ・ガウショ』を発表した[53]。

アルゼンチンでは1971年から10年近くに渡って連載された『ディック・エル・アルティジェロ』(Dick, el artillero) や[54]、実在のアルゼンチン代表選手たちを擬人化した動物たちに見立てて風刺した『ガティン・イ・エル・エキポ』(Gattin y el equipo) [54]などがある。

北中米、アフリカ

メキシコでは1942年にホアキン・セルバンテス・バスコにより『エル・ディアマンテ・ネグロ』(El Diamante Negro) という作品が発表されたが、メキシコの日刊紙『ラ・ホルナーダ』は世界初のサッカー漫画と評している[55]。

南アフリカ共和国では2001年に『スーパー・ストライカース』という作品が発表され、2006年にアニメ化された[56]。この作品は2014年の時点でアフリカでは南アフリカのほかナミビア、ボツワナ、ザンビア、ケニア、ウガンダ、モーリシャス、レユニオン、ナイジェリア、エジプト。ヨーロッパではノルウェー、スウェーデン、フィンランド。アジアではマレーシアなどで出版されるなど世界的な人気作品の一つと評されている[56]。

評価

サッカー選手の動作を描写することは比較的容易であると言われているが[57]、漫画として表現する際には野球漫画における投手と打者のように一騎討ちとなる局面が少ないために「キャラを立たせる」ことが描きにくいと言われている[58]。

バレーボールやバスケットボールのように1チームあたりのスターティングメンバーが少ない競技や武道などの団体戦であれば個々のキャラクターを特徴づけやすいが、それに対しスターティングメンバーが11人、両チーム合わせて22人で試合を行うサッカーの場合は主要登場人物以外に焦点があたることが少なくなり[59]、長期連載を企図していない作品の場合は数人の登場人物をキャラ立てした上で他は切り捨てざるを得なくなる[60]。

また実際の競技では、ボールを保持してパスやドリブルを選択する攻撃側の選手とそれを阻止する守備側の選手だけでなく、ボールに関与しない他のプレーエリアの選手達の間でも試合の流れを左右する重要なプレーや駆け引きが行われている[61]ため、漫画の「コマ」という限定された枠の中で試合全体の流れを捉えることが難しい[61]。

1980年代の代表的作品である『キャプテン翼』では従来のスポーツ漫画やアクション漫画の「決闘シーン」の手法を取り入れ、ごく限られた選手同士の必殺技の応酬に焦点を当てたが[61]、こうした手法は読者の情報量が豊富となった2000年代以降においては「荒唐無稽だ」との評価もある[61]。一方で実際のスタジアムの観客やテレビ中継の視聴者の視点に近づけてフィールド全体を俯瞰したような構図をとれば個々のキャラクターが見えにくくなってしまい[61]、実際の競技に近づけ過ぎても漫画としての魅力を失う結果となる[61]。

以上の理由からサッカーを漫画として表現することは難しい[58]、あるいはサッカーと漫画の相性は芳しくないと評されている[61]。

Remove ads

作品リスト

要約

視点

小学生や中学生年代を題材とした作品

アニメ、映画、ゲーム化 他メディアから漫画化

高校生年代を題材とした作品

クラブユースを題材とした作品

プロリーグや代表チームを題材とした作品

地域リーグを題材とした作品

女子サッカーを題材とした作品

フットサルを題材とした作品

指導者を題材とした作品

周囲の人々を題材とした作品

註 プロリーグの関係者については#プロリーグや代表チームを題材とした作品を参照。

実在の選手やクラブを題材とした作品

註 連載作品、短期集中連載作品のみを記載し、単発読みきり作品は除外。

風刺を題材とした作品

その他

詳細不明

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads