トップQs

タイムライン

チャット

視点

インターネット

世界規模で接続されたコンピュータ・ネットワーク ウィキペディアから

Remove ads

インターネット(英: the Internet)は、 Internet Protocol を用いて接続されたコンピュータからなる、世界規模の情報通信網である[1]。

ネットとも呼ばれる[2]。

Remove ads

概要

インターネットは IP を用いた広域コンピュータネットワークである[1]。すなわち、各コンピュータに割り振られたIPアドレスを宛先とした通信方式により形成される、世界規模の情報通信網がインターネットである。

コンピュータネットワークの観点からは、MACアドレス等で通信可能なLAN(ネットワーク)同士をIPで結びつけたWAN(ネットワークのネットワーク)がインターネットである。LAN間の通信交換さえ成立していればIPを用いたネットワーク同士の相互接続が実現する、すなわちインターネットへ接続できる。

インターネットの成立により全世界レベルでのコンピュータ間通信が容易になった。その結果、インターネット上で様々なアプリケーションが展開されている。初期のファイル転送、電子メール、ハイパーテキスト文書 (Web)[3] など単純なものから、P2Pファイル共有、音声通信、ウェブアプリケーション、メディアストリーミングなどへと高度化していき、その発展は未だ続いている。

Remove ads

表記

→詳細は「インターネットの大文字表記」を参照

英語では「the Internet」と定冠詞をつけ大文字で表記するのが正式の(英語の文法ルールに一番合致した)表記である[4]。Internetそれ自体だけを指す場合は定冠詞をつけるが[5]、Internetを他の普通名詞の前に配置する場合は、Internetという名詞をあくまで形容詞的に用いている表現なので、定冠詞はつけない[5](たとえばインターネット・アクセスは「Internet access」と定冠詞抜きで表記する[5]。)

「インターネット」の語の起源は、もともとは一般名詞の「インターネットワーク(internetwork)」で、本来の意味は「ネットワーク間のネットワーク」や「複数のネットワークを相互接続したネットワーク」であったが、その後、通常は固有名詞として、ARPANETを前身とし、唯一の世界的規模のネットワークを指すようになった。特に日本語で「インターネット」と呼ぶ場合は、この固有名詞の意味である場合が大半である。現在でも英語圏の教科書や辞書では「the Internet」と表記するのが正しい[6]。ただし、英語圏の報道メディアの一部では、2016年あたりから、小文字で始まる「internet」を採用しようとする動きもある[7]。つまり、「the Internet」とするか「internet」とするか、表記揺れはある。

Remove ads

仕様・基幹ネットワーク

要約

視点

仕様公開者・関連団体

インターネットには、教育機関や企業などの組織、あるいは個人が運用する仕様の異なるネットワークが接続している。IETFが、通信技術の仕様を公開することで、多種多様なネットワーク間の通信方式の差異を緩和し、相互接続が可能な状態を維持している。併せて、複数の通信経路をまとめる基幹ネットワークが敷設されている。基幹ネットワークは光ファイバーや、電線、無線通信と、それらをまとめる電子機器により構成されている。

このように、インターネットは通信方式と電子機器の総称であるため、実社会でいう「責任主体」は存在しない。そのため、インターネットに供給する情報について、社会的、あるいは法的な義務を負い「責任主体」となるのは、インターネットに接続している教育機関や企業などの組織、あるいは個人である。

インターネット全体の「管理主体」と誤認されやすい団体として、ICANN、IETF、W3Cなどの非営利団体がある。これらの団体は、世界全体のIPv4/IPv6アドレスの維持(ICANN)、通信技術(通信プロトコルなど)の研究と発表(IETF)、情報の形式の研究と標準化(W3C)を行っており、インターネットを管理する団体ではない。

しかし、ICANN、IETF、W3Cのいずれも、運営費を私企業から得ていることから、完全には非営利・中立の団体とは言えない。また、ICANNは、かつて米商務省と強い関係を有しており、国際的にも中立とは言い難かった。この米商務省との関係は、契約期間の満了に伴い終了している[8]。

プロトコル

→詳細は「Internet Protocol」を参照

インターネットは Internet Protocol (IP) に基づいている。IPは隣接する機器同士を繋ぐリンク層の上に構築される、ネットワーク通信プロトコルである。IPは下層のプロトコルと独立しているため、物理的な通信形式が導線・光ファイバー・無線のいずれかを問わず機能する(参考: インターネット・プロトコル・スイート、OSI参照モデル)。ゆえに各LAN内の通信方式が異なっていても、その橋渡し機器/プロトコルさえ用意しておけばIPを用いて透過的にインターネットに接続できる。

IPはインターネット以外のネットワークでも利用される。IPを用いたLAN(例: 社内ネットワーク)をイントラネットと呼ぶ。複数のイントラネットを相互接続したものはエクストラネットとも呼ばれる。

IPアドレス、ドメイン名

IPアドレスとは簡単に説明すると、ネットワーク上の機器を区別するための番号。32桁のビット列(0または一の数字)から成り立っている。[9]

IPアドレスを詳しく説明すると、基本的に通信するコンピュータごとに(厳密には機器のインターフェイスごとに)唯一無二の「IPアドレス」と呼ばれる固有番号を割り当てられることが通信時の前提となっており[10]、IPを採用するインターネットにおいても、接続する各組織に対して固有のIPアドレスの領域(範囲)がそれぞれ割り当てられる。各組織はそれぞれに割り当てられたIPアドレス領域の中の固有の番号を、所有する各コンピュータに割り当てる。

IPアドレスは数字の羅列で人間にはわかり難いというデメリットがあり、一般には英数字を使用した名前(ドメイン名)をIPアドレスに対応させて用いる[11]。例えば、「ja.wikipedia.org」というドメイン名は「198.35.26.96」というIPアドレスに対応する。インターネットに参加する各組織(研究機関、教育機関、企業、プロバイダ (ISP) 、協会・団体、政府機関その他)に対して、識別子として(広義の)ドメイン名が割り当てられており、各組織は所有する各コンピュータに対してホスト名を割り当てる。ホスト名とドメイン名をドット(.)でつないだものが各コンピュータの固有名(FQDN)となる。

接続先ホストにはIPアドレスを割り当てる必要がある。また、IPアドレスをDNSによって(狭義の)ドメイン名の資源として定義し供給することで、ドメイン名をIPアドレスを代替する記法として用いることもできる。

また、1980年代から使用されているIPアドレス(IPv4)が、2011年2月3日に枯渇した(IPアドレス枯渇問題)。これを想定してIPv6の開発が始まり2011年に実用化された。[12]しかし、日本では、各企業が通信機器を交換する費用を用意できなかったことや、IPv6を扱える技術者が少ないことが普及の妨げとなり、2012年以降においても外資系企業のバックボーンでの利用に留まっている。

2016年現在、日本でのIPv6の普及と利用は、日本のITに関する技術力の低さと研究開発に対する投資の少なさにより、欧米諸国に比較して大きく立ち後れている。[13]

アクセス

インターネットへのアクセス(接続)は、一般にはインターネット・プロトコル技術を搭載したインターネット端末を使用して、インターネットサービスプロバイダ経由で接続する。また独自ネットワークやイントラネットから、ゲートウェイなどを経由して接続できる場合もある。初期のインターネットでは、使用言語は英語、文字コードはASCII、文字はラテン文字で、接続デバイスは各種のコンピュータが大多数であった。

1990年以降のインターネットの世界的な普及により、現在では各種のコンピュータに加えて各種の携帯電話、ゲーム機、家電、産業機器などがインターネット端末機能を持つようになった。接続形態も従来の有線やダイヤルアップ接続に加えて各種の無線通信が一般化した。ユーザインタフェースもグラフィカルユーザインタフェースやマルチメディア対応を含んだものも普及した。またコンピューティングの利用形態としてSaaSやクラウドコンピューティングなどの表現や概念が普及する基盤ともなった。これらと並行して、各種の国際化と地域化、多言語化、他のネットワークや技術との相互接続や相互運用性などが進んだ。

Remove ads

利用

インターネットの成立により全世界レベルでのコンピュータ間通信が容易になった。その結果、インターネット上で様々なアプリケーションが展開されてきた。人が触れるアプリケーションの例としてファイル転送、電子メール、ハイパーテキスト文書 (Web)[3]、P2Pファイル共有、音声通信、ウェブアプリケーション、メディアストリーミングが挙げられる。さらにWeb上では検索エンジン、電子商取引、SNSなど膨大な種類のサービスが提供されている。

インターネット成立により、ウェブブラウザ上で閲覧する電子書籍や電子ジャーナルの利用も進み、電子書籍は1971年に開始されたプロジェクト・グーテンベルクを嚆矢とし、1995年にはオランダで電子ジャーナルの刊行も開始され、1990年代後半からは図書館や博物館、大学などによる資料や論文のインターネット上での公開も広く行われている[14]。また、インターネット上の情報そのものを保存するウェブアーカイブ事業も始まっている[15]。

様々なアプリケーションで同様に必要とされる処理を共通化するために、Internet Protocol 上で利用される様々なプロトコルも提案されてきた。IP直上にはTCP・UDP・QUICなどのトランスポート層プロトコル、その上にはHTTP・SMTPなどのアプリケーション層プロトコルが定義される(表参照)。他にもネットニュース (NNTP)、チャット(IRC)などが標準化されている。これらのプロトコルの定義の多くは RFC として公開されている。

→詳細は「インターネット・プロトコル・スイート」を参照

Remove ads

課題と対策

インターネットはクローズドな学術機関専用のネットワークからスタートしたため、プロトコルにはセキュリティに関する仕組みが十分に組み込まれていなかった経緯があり、不正アクセス、サイバー攻撃などの問題が頻発する結果を生んでしまっている。

個々のサーバーの設定の工夫や、OSメーカによるサーバーのセキュリティ対策、アプリケーションレベルでの対策、ネットワーク機器のセキュリティ対策など様々な試みが続けられているが、犯罪者側のスキルも上がり、巧妙化し、「いたちごっこ」が続くばかりで、また個人によってだけでなく集団レベル国家レベルでもインターネットの場での犯罪は増すばかりである。最近では、現行のインターネットの仕組みを根本から見直し、セキュアなネットワークを目指した新しい仕組みの構築を探る動きもあるが、今のところさほど成果は出ていない。

また、オンライントラッカーやWeb広告に関する問題も指摘される。トラッカーは利用者がインターネットでどのような行動を取っているか(検索履歴、閲覧履歴、入力内容)などを明示的な同意なく収集するプログラムであり、主にビッグ・テックなどの巨大企業のビジネスを支えているとされている。これらの企業はトラッカーで得た情報を用いて広告や検索結果をユーザーに合わせてカスタマイズして利用者の利便性を向上させようとしているが、これらをプライバシーの侵害、私生活の監視だと感じる者もおり、このようなトラッカーをブロックするウェブブラウザなどもリリースされている。

Web広告はテレビやラジオなどと並ぶほど広告費が高くなる[16]などの進展を見せているが、近年(2020年代)のウェブ広告からは広告がウェブページの見栄えを悪くする、利用者を詐欺に誘導する、違法な商品の宣伝に用いられる、マルウェア的な振る舞いをする(アドウェア)、利用者が本来のコンテンツを見るのを妨げるなどの問題点が見られるようになっており、利用者が目障りな広告をブロックするための広告ブロッカーなどのソフトウェアも登場した。しかし、それに対して広告を発信する側が対策をし、その対策さえも乗り越えて広告をブロックするソフトウェアが少し経ってから流通するなどまるで"いたちごっこ"のような状態になっている。

また、画像や動画などを含む広告が増大することで無線パケット通信料金が高額になる、読み込み時間が長くなるなどの弊害も見られる。これらの問題により利用者が広告を嫌がるため広告の効果が薄れ、広告を出す企業は更に広告にかける労力などを増やす。するとまた広告を不快に感じる利用者が増えるという悪循環が起こっている。

Remove ads

歴史

要約

視点

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

各国の人口に対するインターネット利用人口の割合(2016年)

出典: 国際電気通信連合[17]→詳細は「インターネットの歴史」を参照

1960年、インターネットの前身ARPANETに直接影響を及ぼした概念であるJ・C・R・リックライダーのタイムシェアリングシステムが発表される[18]。

1969年10月29日、後のルータの原型となったIMPを用いてUCLAとスタンフォード研究所(SRI)間が接続され[19][20]、同年12月5日までにUCサンタバーバラ、ユタ大学が接続され4つのノードのインターネットが実現された。これがARPANETであり、インターネットの技術的起源とされる[21]

1983年、ARPANETがプロトコルをそれまで利用していたNetwork Control ProgramからTCP/IPに切り替える[注 1]。

1984年9月、村井純がテープメディアの物理的な配送の代わりとして電話回線を用いた300bpsの速度の回線で慶應義塾大学と東京工業大学を接続した。同年10月に東京大学が接続され、日本のインターネットの始まりであるJUNETに拡大する。[22]これはインターネットの研究をするため、3大学での研究を重ねる意図もあった[23]。

1986年、アメリカの「全国科学財団」による学術研究用のネットワーク基盤NSFNetが作られ、インターネットのバックボーンの役割がARPANETからNSFNetへ移行する[24]。

1988年、アメリカで商用インターネットが始まる。同年、日本でWIDEプロジェクト開始[25]。

1989年、商用ネットワークとNSFNetとの接続が開始される。

1990年、スイスの素粒子物理学研究所・CERNの研究員であったティム・バーナーズ=リーは、当時上司だったロバート・カイリューらの協力によりWorld Wide Webシステムのための最初のサーバとブラウザを完成させ、世界初のウェブページが公開された。

1992年、米国ではWindows 3.1 for Workgroupの発売もあり(日本語版は発売されていない)、一般にもインターネットが普及する。

1994年7月、アメリカのタイム誌で、「インターネットは核攻撃下でのコミュニケーションの生き残りを想定して開発された」[26]という記事が掲載される。以降、ARPANETは核戦争時のための軍事ネットであるという俗説が流布するようになる。一方、ARPANET立ち上げ時のIPTO責任者であったロバート・テイラーは、この記事に対して事実とは異なる旨、正式な抗議をタイム誌に対して行った。

1995年、NSFNetは民間へ移管された。

1999年にInternet of Things(IoT)という用語が提唱された。

1999年にはADSLによるインターネットへの接続サービスが開始される。

2000年から2010年に掛けて、インターネットに接続される計算機やセンサーが加速度的に増えるに従って、インターネットを介して膨大な実世界データが収集可能となり、そのような巨大知のデータを処理する専門の職業まで現れた。(データサイエンティスト)

2001年にはFTTH、CATV、無線通信によるインターネットへの接続サービスが開始される。

2002年から2005年に掛けて、友人紹介型のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)が提供され始める。

2004年にWeb 2.0の概念が提唱される。

2005年は、2010年代に一般的な日常生活で使われるようになる様々なサービスが提供開始した時期である。Google マップのサービス提供開始、iTunes Music Storeの日本へのサービス提供開始、2005年末にはYouTubeがサービスを提供を開始した。特にWebサービスに関わる重要な出来事が集中している。

1998年末にはドリームキャストが、2004年末にはニンテンドーDSが、2005年末にXbox 360が、2006年末にはPlayStation 3とWiiがオンライン機能を標準搭載し発売され、家庭用ゲーム機でもオンライン対戦の一般化が進んだ。

2005年からネットレーベルの音楽業界への台頭が始まる。

2000年代後半には動画サイトやSNSなどが流行し、インターネットにおけるコミュニケーション活動が活発化した。スマートフォンの普及もこれを後押しした[27]。

2020年、新型コロナウイルスのパンデミック対策として世界的にテレワーク化・リモート化が推進された。

Remove ads

社会的影響

要約

視点

WWWが発明された1990年から2010年までの20年間に、インターネットは学術ネットワークから日常生活のインフラへと変革を遂げた。それに伴い情報の流通量の激増と取得コストの大幅な低下が起き、世界の在り方そのものが大きな変革を遂げ、ユビキタス社会となった。この変革はIT革命やデジタルトランスフォーメーション(DX)などと呼ばれてきた。

グローバリゼーションの加速

1990年代からグローバリゼーションの急加速は、インターネットや情報技術の進歩による部分が非常に大きい[28]。

たとえば文化的グローバリゼーションに関しては、2007年より動画共有サービス[注 2]、2010年よりSoundCloudなどの音声ファイル共有サービスを用いて、国境を越えて音楽を発信したり発見したりすることが活発化した。一般のリスナーでも音楽関係者でも、国境や文化圏を越えて異ジャンルの音楽に触れることができるようになり、隔たっていた様々な音楽の融合も加速した。政治的グローバリゼーションでは、国境の向こう側の政治的状況もよく伝わり、容易に連絡も取り合えるので、自国の状況も他国と比較しつつ把握できるようになり、グローバル規模での民主化も促進された[29]。2010年から2012年にかけてのアラブの春において、インターネットによって連絡を取り議論を深めていった市民が独裁政治を倒したのは、ひとつの例である[30]。なおこの政治的グローバリゼーションは民主化の方向にばかり進んだわけではなく、例えばイスラーム圏のイスラーム教徒同士も国境を越えて容易に交流できるようになり、それを利用してISIL(イスラム国)などの原理主義軍事勢力がグローバル規模で戦闘員の募集を行うなどの弊害も起こった。

検閲と監視

インターネットが急速に普及する一方で、権威主義国家を中心にインターネットへのアクセスの一部制限や検閲をする国家も目立ってきている。2019年の調査では、世界のインターネットユーザーのうち71%は国家によってインターネットの利用時に拘束されるリスクがあるとされる[35]。こうした検閲で特に知られるのは中華人民共和国であり、ネット上での言論や発言には強い監視と規制が加えられ、監視カメラ網やネット利用履歴による社会信用システムを通じて市民に対する介入をさらに強めている[36]。

従来型メディアの位置づけの低下

インターネットの普及は従来の産業にも変化をもたらした。ネット普及により大きな影響を受けた産業の一つとして、マスメディアが挙げられる。新聞やテレビといった従来型のマスメディアはネット利用の急増に伴って、相対的位置付けの低下が徐々に進行している。日本を例にとれば、1995年から2010年にかけてインターネットの利用が激増する[37]一方で、テレビ視聴時間は微減[38]、新聞[39]・ラジオ[40]・雑誌[41]は減少傾向にある。アメリカやヨーロッパにおいては特に従来の紙による新聞の販売が漸減しており、2009年ごろから新聞社の規模縮小や廃刊が続いている[42]。オンライン中心の社会となった結果、従来のマスメディアもオンラインメディアへと変化しつつある。

一方で、従来型メディアを通さないソーシャルメディア上のニュースは正確性を担保するシステムがないため信頼性が低く、受信者は発信者の信頼性によって正確性を測る傾向がある[43]。また、ソーシャルメディア上ではフェイクニュースが急速に蔓延するようになり、2019年の調査では世界のインターネットユーザーのうちおよそ65%がフェイクニュースを閲覧した経験があるとされている[44]。こうしたフェイクニュースの蔓延を受けて、さまざまな機関でファクトチェックが行われるようになってきている[45]。これに関連し、2019年末からの新型コロナウイルス感染症の世界的流行においてはインターネットを介して急速な誤情報・偽情報の拡散が起き、世界保健機関はこれをインフォデミックと呼んで対策を取るとともに警戒を呼びかけた[46]。

平和の促進

オーストラリアに本部を置き、米国、オランダ、ベルギーに支部を持つ経済平和研究所(Institute for Economics and Peace)の2023年版「積極的平和報告書要約(Positive Peace 2023 Briefing)」によると、インターネットの普及率は世界平和指数と0.64と強い相関関係がある[47]。

認知症の予防

専門家は、1日約2時間のインターネット利用が認知症予防に役立つ可能性がある一方、1日6〜8時間の過度のインターネット利用は認知症予防につながらないと主張している[48]。

普及と情報格差

→詳細は「情報格差」を参照

普及初期、世界的に常時接続環境が提供されているのは都市部が中心で、先進国でも山間部や離島などでは不十分なものだった。さらに発展途上国に至っては通信も電力も存在していない地域があり、情報格差が問題になっていた[49]。その都市部や先進国でも当初、パソコンが高価だったことや操作体系が複雑だったことから、未来学者のアルビン・トフラーは、パソコンスキルの有無や経済力で情報格差が生じると予想していた(後に「誤算があった」として、パソコンの低価格化などにより誰にでも広く普及すると修正した)。

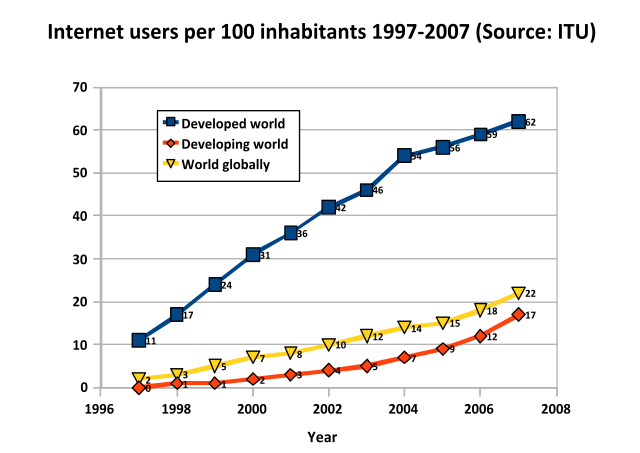

その後、発展途上国でインターネットは急速に普及した。1995年時点でインターネットユーザーの84%はOECD加盟国住民だったが、2009年にはこれが50%を割り、その後も発展途上国住民のインターネットユーザーに占める割合は高まり続けている。利用率についてはいまだ先進国と発展途上国の間に格差はあるものの、インターネット普及を前提とした途上国におけるベンチャー企業の勃興も広く見られるようになってきた[50]。

2017年、日本の内閣府の0歳から満9歳までの子供の保護者を対象とした青少年のインターネット利用環境実態調査によると、全体の39.2%の子供がインターネットを利用していて、0歳児で3.1%、2歳児で28.2%、5歳児で36.8%、9歳児で65.8%、と利用する割合が増えており、平日1日当たりの利用時間は平均で1時間余りとなった[51][52]。

一方で、インターネット普及の割合が増えれば増えるほど、逆に高齢者の一部などのインターネット未利用者にとっての情報格差は、より一層深刻な状態になっている[53]。インターネットへのより平等なアクセスを持つ国は、より高いスキル能力を持つ国でもある。ドメイン全体での国のスキルの習熟度とインターネットを使用している人口の割合の間には、有意な正の相関関係(65%)がある[54]。

テレワークの普及

1990年代後半からは自宅でPCとインターネットを使って仕事を行うSOHOが、2010年代からは場所を選ばないノマドワークが流行したが、あくまでも特殊な働き方の1つに過ぎなかった。しかし、2020年の新型コロナウイルスのパンデミック以降は直接の対面を避けて働く人が大幅に増え、場所を問わない働き方全てがテレワークとして集約され普及した。今後は全ての分野で急速に遠隔化が進むと予想されている。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads