アラブの春

2010年から2012年にかけてアラブ世界において発生した、前例にない大規模反政府デモを主とした騒乱の総称 ウィキペディアから

アラブの春(アラブのはる、英語: Arab Spring)とは、2010年から2012年にかけてアラブ世界において発生した、前例にない大規模反政府デモを主とした騒乱の総称である。2010年12月18日に始まったチュニジアのジャスミン革命から、アラブ世界に波及した。また、現政権に対する抗議・デモ活動はその他の地域にも広がりを見せており、アラブの春の事象の一部に含む場合がある。各国におけるデモは2013年に入っても続いた。なお、“Arab Spring”という言葉自体は2005年前後から一部で使用されていたものである[27][28][29][30]。 しかし、ほとんどの国で混乱や内戦が泥沼に陥り、強権的な軍政権に戻ったり、ISILのような過激派組織が台頭したりするなど、いわゆる「アラブの冬」として挫折を見せている[31][32]。

| アラブの春 | |

|---|---|

アラブ騒乱におけるアラブ諸国の情勢 抗議運動・暴動などによる政権の打倒 持続する抗議運動・暴動による政府の変革 比較的小規模な抗議運動による政府の変革 武装反乱・事実上の内戦状態 大規模な抗議運動(上記該当国除く) 小規模な抗議運動(上記該当国除く) アラブ世界以外への抗議運動の広がり | |

| 発生現場 |

アラブ世界 イスラエル バングラデシュ[9] 中国 香港[10] マカオ[11] チベット[12] インド[13] イラン 北朝鮮[14] タイ[15] アフリカ アンゴラ[16] ブルキナファソ[16] カメルーン[17] コートジボワール ガボン[18] セネガル[16] エスワティニ[19] 赤道ギニア[16] モザンビーク[16] ウガンダ[20] 南アフリカ共和国[16] ジンバブエ ザンビア[21] 北米・南米 アメリカ合衆国 ウィスコンシン州[22] テキサス州[23] ボリビア[24] ブラジル[25] ベネズエラ[26] |

| 期間 | 2010年12月18日 - 2012年12月 |

| 行動 | 反政府デモ |

概要

要約

視点

中東地域は世界の原油・天然ガスの産出・埋蔵量の多くを持ち、アラブ世界の中のユダヤで核保有国と目されるイスラエル、世界の大動脈スエズ運河を抱えるエジプト、シーア派の大国のイラン、イラク戦争から再建中のイラク、アラブ諸国とも欧米とも対立した独自路線を掲げるカダフィ大佐のリビア、石油の富が公平に分配されていない湾岸諸国、対立が続くスンナ派とシーア派などを抱えていた。

幾多の戦争が起きた地域であり、情勢が不安定であったこの地域だが、2011年にチュニジアやエジプトなど30年以上の長期独裁政治が、数か月足らずの間に相次ぐ民衆のデモ活動で揺らぐことになった。 世界経済が不調のなか、もともとエジプトの騒乱では小麦価格の高騰による貧困層の困窮や、若年失業率(多いところでは5割)の大きさが原因としてあげられている。逆に革命を引っ張っているのは、まだ少数ながら教育を受け経済力を持ち、情報手段を持つ「中間層」である。

これらの革命の背景にはソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の役割も大きいとされる。衛星放送[注 1]やインターネットの普及で情報は瞬時に伝わり[注 2]、携帯電話、ツイッター、フェイスブックなどで抗議活動に関する呼びかけなどが行われた。CIAやジョージ・ソロスと関連付ける説もある[33]。

さらにイスラム教の合同礼拝(国民的宗教行事のため禁止は不可能)のため合法的に人が集まり、情報や人々の感情などが直接伝わることも革命を後押しするのに功を奏した。さまざまな情報に加えて、政権側によるデモの弾圧などで犠牲となった死者の棺は大通りを練り歩き、治安部隊などの行動は周知されることとなった。

事件の発端

2010年12月17日、チュニジア中部シディ・ブジド(スィディ・ブーズィード)にて失業中だった26歳の男性モハメド・ブアジジ(ムハンマド・ブーアズィーズィー)[34](アラビア語:محمد البوعزيزي)が果物や野菜を街頭で販売し始めたところ、販売の許可がないとして警察が商品を没収。これに抗議するためにガソリン(もしくはシンナー)をかぶり火をつけ、焼身自殺を図った。チュニジアでは失業率が公表されている14%よりも高く、青年層に限れば25〜30%という高い水準に達しており、同様に街頭で果物や野菜を売り生計を立てる失業者も多かった[34][35]。このトラブルがブアジジと同じく、大学卒業後も就職できない若者中心に、職の権利、発言の自由化、大統領周辺の腐敗の罰則などを求め、全国各地でストライキやデモを起こすきっかけになったとされている[36][37]。次第にデモが全年齢層に拡大し、デモ隊と政府当局による衝突で死亡者が出るなどの事態となった[36]。やがて高い失業率に抗議するデモは、腐敗や人権侵害が指摘されるベン=アリー政権の23年間の長期体制そのものに対するデモとなり、急速に発展していった[34]。その後、チュニジアの政権は崩壊した。

広範囲へ拡大

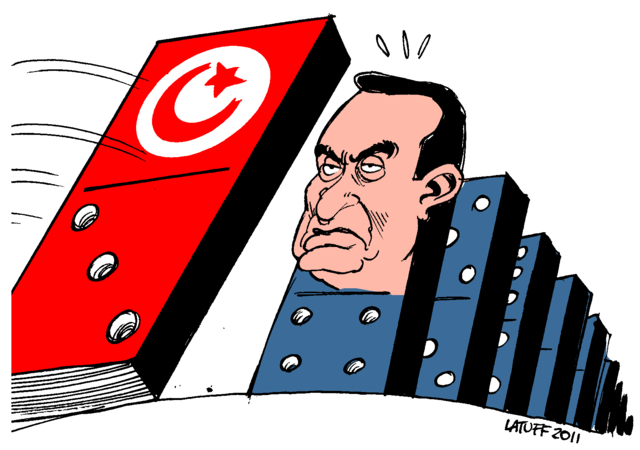

チュニジアでの一連の出来事(ジャスミン革命)は、瞬く間にアラブ諸国へ伝わった。

ヨルダンでも早い段階で反政府運動が飛び火し、サミール・リファーイー内閣が2011年2月1日に総辞職。

エジプトでは1月25日より大規模な反政府抗議運動が発生、これにより30年以上にわたるホスニー・ムバーラク大統領下による長期政権が崩壊した(2011年エジプト革命)。

立憲君主国のバーレーンでも反政府運動が計画され、政府は給付金を全世帯に給付するなど対処したようにみえたが、首都マナーマの真珠広場で行われた中規模反政府集会を政府動員の治安部隊が強制排除し、死者が出る事態となった(2011年バーレーン騒乱)。

カダフィ大佐による独裁体制が敷かれているリビアでも、カダフィの退陣を要求するデモが2月17日に発生。2月20日には首都トリポリに拡大し放送局や公的機関事務所が襲撃・占拠され、軍はデモ参加者に無差別攻撃を開始し多数の犠牲者が出た。政府側はサハラ以南のアフリカから多額の時給で民兵を雇用し、反政府派も施政権が及ばなくなったとされる東部や南部を武器をとり掌握するなど勢力を拡大、首都での戦いが避けられないという見方が報道によりなされた。これを受け、国連安保理は「民間人に対する暴力」としリビアに対し経済制裁と強い非難決議を採択した。その後、半年間に及ぶ事実上の内戦状態に突入したが、NATOによる軍事介入もあり、8月24日には首都トリポリが陥落、カダフィも殺害され、42年間に及ぶカダフィ政権が崩壊した(2011年リビア内戦)。

また、イランもこれらアラブ諸国の情勢に介入、エジプトやバーレーン、イエメンの野党・反政府勢力に接触し[38]。その後のイエメン内戦でフーシ派を支援している。

なお、カタールなどアラブ諸国の中でデモなどの動きがほとんどない国もある。

アラブ諸国以外への波及

現政権に対するデモなどの動きはアラブ以外の諸国にも広がり、革命に追随しようとする運動の呼びかけがインターネットの掲示板などに書かれた。ロシアやイスラエルなどでは大規模なデモが発生し、中国では政府が警戒を強化した。アメリカ合衆国では金融界に対してウォール街を占拠せよ運動が起こった。

挫折

→「アラブの冬」を参照

2012年に入ると政権の打倒が実現した国でも国内の対立や衝突が起きるなど民主化に綻びが見られ始めた。

シリアではアサド政権側の政府軍と反体制組織に加え、外国勢力の介入やISILの台頭などによる泥沼の内戦状態に突入した(シリア内戦)。エジプトでは2013年エジプトクーデターにより選挙で選ばれた政権が幕を閉じることとなった。リビアとイエメンではこれまで続いてきた抗議運動の高まりにより政権を打倒したものの、その後国内が分裂しリビア内戦やイエメン内戦を招いた。

また、国内のスンナ派とシーア派の対立やアルカイダ系の介入などによる火種が周辺国にも影響を及ぼすおそれが懸念されるようになった[39]。これまで権力を独占してきた政権が崩壊した混乱により、軍が保有している武器が政府のコントロール下を離れテロリストに流出しており、テロリストの武装強化や凶悪化につながる事態にもなった[40]。

さらに、内戦が泥沼化したシリアでは国内のスンナ派とシーア派の対立やアルカイダ系の介入による火種が周辺の国々にも影響を及ぼし始めており[39]、2014年には元アルカイダ系のイスラーム過激派組織「ISIL」がシリアとイラクの国境をまたぎ台頭し、世界中にテロを輸出するなど情勢は深刻な事態に陥った。さらにこれらの戦争により大量の難民が欧州に殺到した(2015年欧州難民危機)。国際的な支援を得られなかったアラブの春は、一部地域を除き事実上挫折した[41](アラブの冬も参照)。

結果的に、2011年から始まった一連の民衆蜂起は、暴力と経済破綻への扉を開き、数百万人が難民や国内避難民となって家を追われ、数え切れない人々の人生が台無しとなるものであった[42]。

新たな動き

2018年に入ると、アラブ諸国ではデモなど反政府運動が再び起こるようになった。アラブの春と比べると影響は限定的ではあるものの、2021年までにアルジェリアとスーダンの2か国では長期政権を率いた大統領が辞任し、4か国では政府の長(首相)が辞任に追い込まれた。アラブの春との類似性よりこれらの運動を総称して「アラブの夏」「アラブの春2.0」と呼ばれている[43]。原因の一つとして、アラブの春以降も若者の高い失業率が改善されなかったことが挙げられている[44]。

ただし、2か国においては軍が反政府派に協力的だったことや、外国勢力の介入がなかったことなどが、以前のものとは異なる[45][46]。また、不安定な情勢は続いている。

各国の状況

要約

視点

政権の打倒

チュニジア

→詳細は「ジャスミン革命」を参照

2010年12月17日にモハメッド・ブウアジジが焼身自殺した事件をきっかけに、反政府デモが国内全土に拡大した。軍部の離反により2011年1月14日にはザイン・アル=アービディーン・ベン・アリー大統領がサウジアラビアに亡命し、23年間続いた政権が崩壊した。この事件はジャスミン革命と呼ばれた。2011年10月23日にチュニジアで行われた革命後最初の選挙の結果[47]は、ムスリム同胞団の影響を受けたイスラーム系政党「アンナハダ」が第一党であった。

アラブの春が起こった国では、内戦やテロの増大による無政府状態になるなど混乱が広がる国や、再クーデターで反動化し、アラブの春以前よりも状況が悪化した国が多数であるが、チュニジアはアラブの春が起こった国の中で唯一、民主体制への移行と安定維持の両立が実現した[48] (ただし、チュニジアでも2019年に大統領に就任したカイス・サイード政権下で首相の解任、議会機能の停止・解散などが続き、独裁化を懸念する声も挙がっている[49]。)。

政権打倒後にクーデターや内戦による不安定化

エジプト

→詳細は「エジプト革命 (2011年)」を参照

チュニジアのジャスミン革命に触発され、2011年1月25日より大規模な反政府デモが発生した。ホスニー・ムバーラク大統領は2月11日にエジプト軍最高評議会に国家権力を委譲し、30年に及ぶムバーラクの独裁政権に終止符が打たれた。

その後はエジプト軍最高評議会による暫定統治が行われ、12月7日には同評議会から指名を受けたカマール・ガンズーリを首相とする暫定政権も発足したが、軍の統治などの現状に反発する民衆によってデモが継続された[50]。

2012年5月に大統領選挙が行われ、ムスリム同胞団のムハンマド・ムルシーがエジプト大統領に選出されたが、革命後の混乱を抑えられず国内の対立は激しくなり2013年エジプトクーデターにより憲法が停止、ムルシーは大統領権限を喪失し逮捕された(その後獄死)[51]。権力を掌握したアブドルファッターフ・アッ=シーシーは大統領に就任し、強権体制を復活させた[52]。

リビア

→「2011年リビア内戦」および「ムアンマル・アル=カッザーフィーの死」も参照

2011年2月15日に発生した人権活動家の弁護士の釈放要求デモをきっかけにカダフィ大佐の退陣を求めるデモが国内で拡大。2月20日には首都トリポリにまで飛び火し、多数の犠牲者が出た。カダフィやその息子らは改革の姿勢を見せつつもデモに対する強硬な姿勢をとり[53][54]、国民に対する弾圧は、欧米を中心とした軍事介入を招いた(ただし、政権転覆を目的とする無差別空爆は安保理決議の枠を超えているという批判もある[55])。リビアは事実上の内戦に突入し、NATOとリビア国民評議会を主にした反政府組織により、8月24日に首都が陥落[56]、42年間に及ぶカダフィ政権は崩壊した。

以後もカダフィ派による抵抗は続いていたが、国民評議会は9月21日にカダフィ派の拠点の一つである南部サブハを制圧し、翌10月には残るバニワリドとシルトを17日、20日にそれぞれ制圧し全土を掌握した。シルトの制圧においてカダフィ本人が発見され、拘束時に殺害された。これによりカダフィ体制は名実ともに終焉を迎えた。(第一次リビア内戦)

しかし、カダフィ体制後の統一政権の樹立に失敗し、カダフィ政権と戦った反体制派の武装解除も進まず、更にカダフィ政権という共通の敵が居なくなったことで、各勢力の対立が表面化。2014年には、トリポリを拠点とした暫定政府と、トブルクに逃れた代議院を中心としたトブルク政府が並立し、更に世界的に影響力を拡大させたISILやカダフィ派残党、地方の武装勢力が加わり第二次リビア内戦が本格化した。

イエメン

→詳細は「2011年イエメン騒乱」を参照

イエメンでは、サーレハ大統領の退陣を求める反政府抗議活動が発生。2011年2月3日のデモでは2万人以上が集まる大規模なものとなった。サーレハはその前日の2月2日、2013年に行われる次期大統領選に出馬しないこと、世襲もしないと表明した[57]。湾岸協力会議(GCC)が政権移譲を含めた調停を試みたが、サーレハは受け入れを拒否し続け、11月23日になってようやく30日以内にアブド・ラッボ・マンスール・ハーディー副大統領に大統領権限を移譲することに同意。12月10日に暫定政権が発足し、2012年2月21日に投開票された暫定大統領選挙でハーディーが当選し就任。サーレハ体制は終焉を迎えた(サーレハは失脚後も共和国防衛隊や政権政党国民全体会議への影響力を行使したり、仇敵であるフーシと接近するなどして内戦の一勢力として復権を画策したが、2017年にフーシとの同盟決裂に伴う戦闘で殺害された)。

一方で、サーレハは退任する代わりにデモの弾圧などを含めて恩赦(追訴免除)することが条件となっており、2012年1月にはサーレハのこれまでの33年間の行いに対する全面的恩赦とその側近の政治に関する部分の恩赦を認める法律が可決したことから、サーレハの処罰を求めてデモが継続された。イエメンのデモ活動に参加していたタワックル・カルマンは、女性活動家という名目ではあるが2011年のノーベル平和賞を受賞した。

その後、国内の混乱によりサーレハ時代に非合法化されていたフーシや、南部運動の流れを組みハーディー政権からの独立を図る南部暫定評議会などが台頭し、イエメン内戦が勃発。

内戦が勃発し事実上の国家分断

シリア

→詳細は「シリア内戦」を参照

バッシャール・アル=アサド大統領率いるバース党による一党独裁が続くシリアでは、2011年4月15日に大規模な民主化要求運動が発生、治安当局と参加者との衝突で、首都ダマスカスではデモ隊約20人が負傷したとロイター通信が報じた[58]。その後も、政権側と自由シリア軍などの反体制派との衝突が続き、内戦にまで発展した。ただし、単なる内戦ではなく、周辺国や欧米、ロシア等外国勢力も参加する「代理戦争」という面もある[59]。

シリアでは世俗主義のアサド政権崩壊を恐れたアラウィー派などの少数派ムスリムやキリスト教徒がアサド政権を支持する一方、反体制派が民主化を目的とした勢力だけでなく、過激なイスラム主義に基づく世俗主義政権(アサド政権)打倒を掲げたISILやアルカイダ、独立を目指しアサド政権の打倒には消極的なクルド人勢力などを内包していたため、内戦が長期化する中で次第に対立を深め、アサド政権と反体制派の対立以外に、宗教対立・宗派対立・民族対立の要素が複合的に絡むこととなり、アサド政権の打倒も反体制派や独立派(クルド人勢力)の鎮圧も成らず、アサド政権・民主化派・イスラム勢力・クルド独立派が群雄割拠する状況になった。

泥沼の戦争が10年以上続いたのち、2024年12月初旬にシャーム解放機構(HTS)を中心とする反体制派勢力が突如アサド政権を打倒(アサド政権の崩壊)。暫定政権が成立するも不透明な状況が続いている[60]。

内戦監視団体や国連によれば、騒乱発生以降、2022年6月の時点で死者は50万人以上(民間人30万人以上[61])に上っていると推計されている[62]。また、発生した難民は1960年以降の世界史において最多とされ、「シリア難民」として世界的な問題にもなっている[63][64]。

この節の加筆が望まれています。 |

デモにより何らかの結実がみられた国家

アルジェリア

→詳細は「2010年-2011年アルジェリア騒乱」を参照

アラブ諸国の中では早期にデモが飛び火した。この影響を受け、アブデルアジズ・ブーテフリカ大統領は1992年以来発令されたままの状態となっており、野党勢力弾圧の有力な手段となってきた非常事態宣言を2011年2月24日に解除した。非常事態宣言の解除はデモ側による要求の一つであった。民主的改革の一環として、大統領が国の憲法改正を求めることが4月15日に発表された[65]。

モロッコ

→詳細は「2011年-2012年モロッコ騒乱」を参照

2011年2月20日には、首都ラバトやカサブランカなど国内の50か所で、フェイスブックで情報を共有した若者たち数千人が国王権限の縮小を盛りこんだ新憲法の制定を要求するデモが発生[68]。当初ムハンマド6世はデモに譲歩しない姿勢を明らかにした[69]が、最終的には国王権限を縮小し議会権限を拡大することに合意。7月に改憲が行われ、11月25日の議会選挙で穏健派イスラム政党が第一党になった。2012年1月3日にはアブデルイラーフ・ベン・キーラーンを首班とする新内閣が発足し[70]、今後は王政を維持したままでの緩やかな民主化が期待されている[71]。

この節の加筆が望まれています。 |

サウジアラビア

→詳細は「2011年サウジアラビア騒乱」を参照

サウジアラビアのアブドゥッラー国王は2011年1月29日にエジプトのムバーラク大統領と電話で会談し、デモを行なっている反政府勢力は「表現の自由の名の下でエジプトの治安と安定を危うくする」と非難、ムバーラクを支持する考えを示した[72]。「自由青年同盟」を名乗るサウジアラビアの若者グループが2011年3月11日を「怒りの日」としてフェイスブックを通してデモを呼びかけた結果、賛同者は1万人に上った[73]。

その後も政治改革要求は続き、9月25日にはアブドゥッラー国王が地方行政区評議会に対する選挙権・被選挙権を女性にも与える意向であることが明らかとなった[74]。

ヨルダン

→詳細は「w:2011–12 Jordanian protests」を参照

ヨルダンの首都アンマンでも大規模な反政府抗議運動があり、穏健派イスラム原理主義組織「ムスリム同胞団」や左派系団体など数百人が加わった。これをうけサミール・リファーイー内閣が2011年2月1日、総辞職した。内閣が総辞職し国王が政治改革にたいして肯定的な姿勢を見せ、数日後にはデモへの参加者は減った[75]。しかしながら、ベドウィン系部族が、貧窮する国民をよそにラーニア王妃の主催している豪華な誕生日パーティーや海外旅行が公費で行われていることに対し「自らのイメージアップのために国民のお金を不正に流用している」と批判している。王室批判はタブーであるのと同時に、この部族がもともと王室支持者だったために波紋が広がった。さらに2月25日、ムスリム同胞団が呼びかけた6,000人のデモが行われ、国王権限の制限を要求した[76]。

この件でアブドゥッラー国王は正式に内閣を解任し、10月17日より新政府を任命した[77]。

この節の加筆が望まれています。 |

レバノン

→詳細は「w:2011 Lebanese protests」を参照

レバノンの一部でも平等な社会の実現を求めて2011年2月以降デモが実行され[3]、3月にはヒズボラの武装解除を求めるデモも行われた。[78] これに対し政府は賃金の40%増を約束した[79]。またシリア内戦が飛び火したことにより、宗派間の対立も発生した。

この節の加筆が望まれています。 |

イラク

→詳細は「w:2011 Iraqi protests」を参照

イラクではヌーリー・マーリキー首相が2014年に3期目の再選をしないことを発表していた[80]が、公共サービスの公平性や安全保障の効果的な見直し、高い失業率への有効な対策、電気や水不足に起因する州知事の辞任などを求めて2011年2月以降デモが実行された[81]。これに対し、州知事や地元当局の辞任が発表され[82]、また政府により電気代を補助することが約束された[83]。

この節の加筆が望まれています。 |

クウェート

→詳細は「w:Kuwaiti protests (2011–12)」を参照

チュニジアやエジプトの独裁体制が倒れて以降、クウェートでもサバーハ家による事実上の独裁に不満を抱く反政府デモが起きるなど改革要求の動きが強まっている。2011年2月18日に同国中部のジャハラで市民権を持たない数千人による住民がデモを起こし、治安部隊と衝突。30人が負傷している[84]。

11月に入り、数百人のデモ隊がナセル首相の汚職疑惑を巡り議会に乱入し、内閣は責任をとって28日に総辞職、首長はジャビル国防相を新首相に任命した。サバハ首長は12月に国民議会を解散する勅令を出した。憲法の規定では、2か月以内に総選挙が実施される[85]。

この節の加筆が望まれています。 |

バーレーン

→詳細は「2011年バーレーン騒乱」を参照

バーレーンでは2011年2月14日に反政府デモが計画されていたが、直前の12日、政府はこれに対抗する形で、1000バーレーン・ディナールの臨時給付金を全世帯に支給。しかしデモはマナーマや東部のディヤで予定通り行われ、排除した警察により1人が死亡している。15日にも、葬儀のために集まった群衆と治安部隊が衝突、発砲で1人が死亡している[86]。こうした動きに対して湾岸協力会議(GCC)は合同軍「半島の盾」を派遣して反政府デモ参加市民を次々に拘束し、またバーレーン政府自身も3月中旬から約2か月半にわたって非常事態を宣言するなどしてデモを力づくで抑えこんだ。その結果、デモ自体は沈静化しているものの、治安部隊とシーア派との衝突はいまだに続いている。

デモへの応答として、政治犯の一部釈放やハマド国王による経済的譲歩(各世帯に現金支給)が実行されている[87][88]。また、シーア派代表との交渉が持たれている[89]。11月23日には政府が設置した調査委員会「BICI」により、デモ参加者に過剰な武力行使が加えられたことが認められ、これに対して政府は法律の改正や人権監視機関の設置に向けて取り組んでいくと表明している[90]。

オマーン

→詳細は「w:2011 Omani protests」を参照

2011年2月27日、デモ隊が警官隊と衝突し4人が死亡した。28日にはソハール港につながる道路を1,000人のデモ隊が封鎖した[91]。

オマーンのカーブース・ビン・サイード国王は、国内外の情勢が不安定なことからインドへの訪問をキャンセルした[92]。また、デモへの応答として、内閣の改造や学生・失業者への手当、最低賃金に焦点を当てた政策を推し進めている[93][94]。その他に、これまで諮問機関であった議会に立法および規制権限を付与すること[95]、閣僚理事会によって構成される省の廃止[96]、協同組合設立の可能性への検討[97]、軍隊などに生活費手当を追加[98]、社会保険年金の引き上げ[99]、地域で初となるイスラム銀行の設立[100]、国内2つ目となる国立大学の設立[101]などを約束している。さらに、議会は破壊活動を非難し、平和的なデモ活動は市民の法的権利内にあるとの声明を発表[102]。その後のサラーラでの暴力的な抗議も鎮圧され、5月以来、主要なデモは起きていない[103]。

この節の加筆が望まれています。 |

小規模なデモに留まる・政権側により制圧

モーリタニア

→詳細は「w:2011–12 Mauritanian protests」を参照

ヌアクショットの議会前にて、政権に不満を持った実業家が車内で焼身自殺を図った。2011年2月25日、首都ヌアクショットで数百人規模のデモが行われた(人口は約300万人なので、かなりの割合で参加していることになる)。その後もデモが継続している。

この節の加筆が望まれています。 |

西サハラ

→詳細は「w:2011 Western Saharan protests」を参照

2010年10月より人権侵害や労働者差別、雇用不足、資源の略奪などに抗議して一連の小規模なデモがすでに起きており[104]、2011年2月以降のデモもその流れを汲んで行われた。

この節の加筆が望まれています。 |

スーダン

→詳細は「w:Protests in Sudan (2011–13)」を参照

2011年1月30日、オマル・アル=バシール政権の打倒を叫び学生らがデモを起こす。バシール大統領は2015年の大統領選で自らの所属する国民会議からの再選を求めないと発表していた[105]が、その言葉とは裏腹に次選挙でも同党から出馬し当選している。しかしその後、2018年に発生したパンの価格値上げをきっかけとした抗議デモ中、国民の側に付いた軍部によってクーデターが発生したことで、約30年続いたバシール政権は崩壊した。

この節の加筆が望まれています。 |

ジブチ

→詳細は「w:2011 Djiboutian protests」を参照

2011年2月18日にはイスマイル・オマル・ゲレ大統領の3選に抗議し、今期限りの退陣を求める数千人のデモが発生し、ジブチ市郊外でデモを鎮圧しようとした警察官1人が死亡している。翌日の19日にもデモが発生している。イギリスに在住しているジブチ人のデモ支援者によれば、平和的なものであったという[106][107]。

この節の加筆が望まれています。 |

ソマリア

この節の加筆が望まれています。 |

イスラエル国境への波及

→詳細は「w:2011 Israeli border demonstrations」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

アラブ以外の類似の活動

要約

視点

→詳細は「w:Impact of the Arab Spring」を参照

アメリカ合衆国

ウィスコンシン州の職員らによる抗議運動

→詳細は「w:2011 Wisconsin protests」を参照

2011年2月、ウィスコンシン州で共和党出身の州知事スコット・ウォーカーらが推し進める州職員の集団交渉権を制限する法案に対して、職員らによるデモが他の州も巻き込んで広がった[108]。法案は成立したが、成立の手続きなどに問題があったとして民主党が訴訟を起こし裁判で争われている。また、州知事ら複数の共和党議員のリコールを求め署名運動が展開されている[109]。以後、同様の法案の成立を目指す動きは他の州にも広がり、オハイオ州で可決した際にも10万人規模のデモが行われた[110]。

ウォール街を占拠せよ

→詳細は「ウォール街を占拠せよ」を参照

カナダ人の雑誌編集者で雑誌アドバスターズの創始者カレ・ラースンが金融界を批判するデモを呼びかけた[111]。2011年10月1日にはブルックリン橋におけるデモで700人以上が警察によって逮捕されるも、デモは全米に飛び火している。また、同様のデモはオーストラリアやイギリス、経済問題で揺れるイタリアなど世界各国でも展開された。

この節の加筆が望まれています。 |

イスラエル

イスラエルでも物価の高騰により、若者や中間所得者層を中心とした経済改革などを求めるデモが2011年7月以降、繰り返し発生している。特に8月6日のデモでは参加者がイスラエル全土で30万人を超え過去最大規模のものとなり、9月3日のデモでは40万人を突破した[112][113]。さらに、アラブ系イスラエル人の地区などでは差別撤廃を要求する声も出ている[114]。

この節の加筆が望まれています。 |

ロシア

→詳細は「2011年ロシア反政府運動」を参照

2011年12月4日のロシア連邦下院選挙における不正疑惑を発端として起こった反政府デモである。12月10日に野党の国民自由党が計画したデモの参加者は主催者発表で5万人、警察発表で約2万5000人となり[115]、またモスクワ以外の10以上の都市で行われたデモの参加者は合わせて15万人規模という報道もあり[116]、1991年のソビエト連邦の崩壊以来、最大級のデモに発展している。長期強権統治を続けるプーチンへの不満も水面下にあり、デモの要求として選挙結果の見直しや不正疑惑の解明のほか、プーチン首相およびメドベージェフ大統領の退陣を求める声、政治犯の釈放を求める声も出ている[117]。

アルバニア

→詳細は「2011年アルバニア反政府デモ」を参照

アルバニアでも、政府関係者が不正の計画を話し合うビデオが流出したことがきっかけとなり、総選挙における不正の疑惑や政府関係者の腐敗と汚職、さらに高い失業率や貧困への不満が噴出し、2011年1月に死傷者を出すデモに発展した。

この節の加筆が望まれています。 |

スペイン

→詳細は「w:2011–present Spanish protests」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

クロアチア

→詳細は「w:2011 Croatian protests」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

イラン

→詳細は「w:2011 Iranian protests」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

その他

→詳細は「w:2010–2011 anti-government protests」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

アラブの春でもたらされたその他の影響

この節は言葉を濁した曖昧な記述になっています。 |

アラブの春での悪影響を受けた国はイスラエルといわれている。革命の後、親イスラエルの体制だったエジプトではパレスチナ問題などのイスラエルとアラブ諸国の対立による反イスラエル感情からかイスラエル大使館への襲撃事件が起きている[118]。 また同時にイスラエル寄りのアメリカへの反発(反米)が膨れ上がっているともいわれている。

この他、パレスチナが9月24日に国連加盟申請を行ったことについて、アラブの春が後押しをしたという考察も出ている[119]。

この節の加筆が望まれています。 |

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.