Loading AI tools

ウィキペディアから

日本の軍事史(にほんのぐんじし)は、日本の軍事史について記述するものである。

古墳時代・飛鳥時代には、各豪族(国造)の私兵(国造軍)が軍事力の中心だった[注 1]。

奈良時代には、律令制の整備により徴兵制に基づく大規模な国家兵力である軍団が設立されおよそ100年続いた。

平安時代になって軍団の廃止後、武力は再び私的な在地主体へ戻った。その治安悪化に乗じ、もしくは対抗し武装・鍛錬した武士の誕生、彼らの経済力および朝廷との結びつきの強化、大乱鎮圧の功績があった武士統率者への朝廷からの勲功授与・地位向上があった。

鎌倉時代には、その武士の武力と主従関係が公的権力となった武家政権(封建制)が成立した。朝廷の権威に対峙できる実力体制政権を実現した。

江戸時代には、江戸幕府(武家政権)の統治(文治政治)では武力の抑制が行われた[1]。

明治維新による近代国家への移行にともない軍事権は再び朝廷へ収公され[2]、また近代的徴兵制が発足した(国民軍の常備)。

第二次世界大戦の敗戦により連合国軍占領により帝国陸海軍は解体され、国民主権の原則成立および戦争放棄(日本国憲法)さらに、わが国(日本)は、憲法のもと、「専守防衛」をわが国の防衛の基本的な方針として憲法上保持できる自衛権、自衛のための必要最小限度の実力組織を保持するとし、自衛隊を創設した[注 2]という流れをたどり、現在に至る。

全国の縄文時代の遺跡から、殺傷痕のついた人骨が発見されている。しかしながら、縄文時代に戦争があったか否かに関しては、研究者の間で一致を見ていない[注 3]。

約4000年前の縄文時代中期末から後期初の遺跡である静川16遺跡は、深さ2メートル程度の溝に囲まれた環濠集落の形態を持っている。弥生時代の環濠集落は周囲に空堀や水堀を設けることで防御機能を高めたものであるが、縄文時代の環濠集落が弥生時代と同じ目的かは不明である。

弥生時代に入ると環濠集落は一般的となり、また高地性集落も出現することから、戦争も日常的にあったと考えられている。

弥生時代初頭、朝鮮半島を経由して九州北部に石剣(磨製石剣)および磨製石鏃が、稲作文化と共に伝来した(大陸系磨製石器)[3]。磨製石剣は朝鮮半島の銅剣を祖形とし、対人用石鏃である磨製石鏃とセットで実戦に使用された。これら石製武器は、日本列島における戦争の開始時期に初めて使用された武器と考えられている[3][4]。また近畿地方~東海地方では、磨製石剣を模倣して縄文時代以来の打製技法で製作された打製石剣も用いられた[5][6]。

石剣に続いて伝来した銅剣は、伝来時は細身で鋭いデザインであり、純粋に武器として使用された可能性が高い。その後すぐに鉄剣も伝来した。大陸や朝鮮と違って、銅剣・鉄剣到来の時期的な差が少ないため、石剣・銅剣が戦場で使用されていた時期は比較的短いとされる。弓に関しては3世紀の日本を記載した魏志倭人伝に『木弓を使用し、その木弓は下部が短く、上部が長くなっている。矢は竹製で鉄または骨製の鏃を使う』[7]と記されており、和弓の原型が既に出現していたことがうかがえる。他に矛および盾が武器として記されている。また同書は日本には馬はいないと述べている[8]。武具の考古資料(遺跡出土遺物)としては、漆を塗った木製甲と盾が出土している[注 4]。後期には国内でも鍛鉄が始まり武器生産を行なった。

縄文時代の殺傷痕は60%が鏃、26%が石斧であるのに対し、弥生時代になると刀剣が54%、鏃が44%という統計がある[9]。

3世紀から始まるとされる古墳時代になると、「王」(きみ)や「大王」(おおきみ)などと呼称された倭国の首長を中心として、いくつかの有力氏族(豪族)が連合して『ヤマト(倭)王権』が成立し徐々に拡大していった。

地方豪族は倭王権に服し、国造に任命され指定地域の支配権が認められた。また、倭王権が中央豪族を派遣し国造に任命する場合もあった。国造は軍事権・裁判権など広い範囲の自治権を認められ、従者や隷下の人民を武装させ軍を編成した。これを歴史学で国造軍と呼び、飛鳥時代まで続いた。

倭は朝鮮半島に対して、鉄素材や軍事物資などを入手する必要上、政治的・軍事的な関与を志向した。4世紀末から5世紀初には、百済との同盟関係を構築して、新羅、高句麗の軍勢と戦ったことが記録されている(好太王碑[11])。また、倭は朝鮮半島南部の任那に、何らかの権益を持っていたと考えられている。5世紀初頭から末葉にかけて、「倭の五王」が中国南朝に朝貢したことが中国の歴史書に記録されているが、この際に倭王は朝鮮半島に対する軍事指揮権の承認を求めている。例えば、5人の最後にあたる武(雄略天皇に比定)は、「使持節 都督 倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事 安東大将軍 倭王」の肩書の承認を求め、百済を除いて承認を受けている。

朝鮮半島に対する外征には国造軍を連合させ派遣したが、指揮統制の問題や、豪族自身の不満などもあり、統一された軍隊とは必ずしも言えなかった。

国造の中には支配地域を指定されたり、外征に動員されたりすることへの不満を持つものもあった。これから生じた倭王権への反乱の例としては、九州の筑紫君磐井による磐井の乱(日本書紀によると527年〜528年)があった[注 6]。この磐井の乱は物部麁鹿火によって鎮圧された。

物部氏は一族に多くの国造を持つ有力軍事氏族であった。また王権の直轄兵的な役割を果たした大伴氏も有力な軍事氏族であった。物部氏は6世紀の終わりには蘇我氏との争いに敗れて没落するが(丁未の乱)、大伴氏は、平安時代初期の桓武朝においても、大伴弟麻呂が初代征夷大将軍となって蝦夷との戦いに出征している。

古墳時代には、防御武具(甲冑)として鉄製の板甲(帯金式甲冑[12]、短甲とも)と冑(衝角付冑・眉庇付冑)が出現した。板甲は6世紀には出土遺物としては見られなくなり、騎乗に適した小札甲(一般には挂甲とも)に代わられている。なお、古墳時代の甲については、末永雅雄の体系的な研究以来[13][14]、板造りのものを「短甲」、小札造りのものを「挂甲」と呼ぶことが一般化しているが、これは後の奈良時代の文献史料に見える奈良時代甲冑の名称を便宜的に当てはめたもので、今日の研究では古墳時代考古資料の甲冑と、奈良時代文献史料の「短甲・挂甲」という語が示す甲冑とが形態的・構造的に一致していないことが解ってきたため[15][16]、古墳時代の甲は「板甲・札甲(小札甲)」と呼ぶべきとの指摘が出てきている[17]。

3-4世紀の遺跡からは木製の盾が出土しており、5世紀頃になると鉄製盾[18]が登場した。

5世紀までには、国内で製鉄も可能となり[注 7]、鉄製の剣や刀の生産が増えた。当初は鉄鉱石を採掘し原料としたが、その後、砂鉄を用いる日本独自の方法が生まれ、安定した国内自給へ繋がった。

弥生時代には日本に馬はいなかったが、4世紀末から5世紀の初頭までには朝鮮半島からの支援により馬を導入し、飼育に適した国内の地を急速に開拓し軍馬の育成に力を入れた[19]。

飛鳥時代になると、倭王権は冠位十二階の制定などに見られるように国家としての体制を整備していった。

7世紀半ば、皇太子中大兄皇子(後の天智天皇)は、大化の改新によって天皇中心の中央集権を進めた。この頃朝鮮半島では、同盟関係にあった百済が滅亡する。天智天皇は百済復興を目的として、47,000人の大軍を朝鮮半島に派遣した。しかし唐と新羅の連合軍に白村江の戦いで敗北し(663年)、朝鮮半島における影響力を失っただけではなく、唐・新羅の日本列島侵攻も予想された。

これに対抗するため、天智天皇は防衛力を強化した。対馬や壱岐などの重要地域に防人や烽火を設置し、北九州の外交と防衛の拠点である筑紫大宰(大宰府)には水城を設置した。同様に、吉備、伊予、周防などへも大宰帥が設置されるとともに、多くの古代山城が築かれた[20]。

天智天皇の死後、皇位継承を巡って、671年に大友皇子と大海人皇子(天武天皇)の間に壬申の乱が発生した。古代最大の国内戦争となり、1ヶ月に亘り近畿圏各地で戦闘が行われた。大海人皇子は東海道、東山道の諸国から兵を動員し、大友皇子側は東国と吉備、筑紫の大宰帥へ動員を命じた。勝利して即位した天武天皇は最初の律令法とされる飛鳥浄御原令の制定を命じるなど、律令制の確立を進めた。

白村江の戦いの敗北以降、国家兵力設立が方針となった。大規模な歩兵集団戦も可能とする目的で、豪族の支配民からなる私兵であった国造軍に代わり、国家が全人民を支配し兵士を徴兵し(国民皆兵)[21]、民政機構から分独立した[22]軍団[注 8]の組織が始まり、各令制国に駐屯することとなった。

7世紀後半には律令制が本格的に導入される。中央には二官八省一台五衛府が置かれるが、八省の一つに軍事を司る兵部省があり、五衛府(衛門府、左右衛士府、左右兵衛府の五衛府制。平安時代初期に左右近衛府、左右衛門府、左右兵衛府の六衛府制に改定)は都の治安維持などにあたる中央軍事組織である。軍事制度に関する法律として軍防令(養老令第17篇目に全76条)が定められた。徴兵を実施するための戸籍の整備も進んだ(正丁(成年男子)3人に1人が兵士として徴発される規定であった)。徴兵された兵士は各地に設置された軍団に配属された。原則としては現地勤務であるが、一部の兵士は衛府に属して宮中警備を担う衛士と九州防衛を担う防人となった。一個軍団の兵員数は二百人から千人の間であるが、千人を超える例も存在したと考えられている。軍団は3~4郡ごとに設置されており、九州では各国に2~4個軍団(1600-4000人)が置かれていたことが記録に残っている。軍団兵士の数は合計で20万人に達したとの見方もある[23]。但し、軍団の兵士は交代で勤務しており、通常の兵力は定数の数分の一であった。軍団を統括的に運用するために節度使が置かれる場合もあった[24][25]。

遠征軍が組織される場合は、兵一万人以上(一軍)なら将軍一人、三軍ごとに大将軍一人を置くこととなっていた。実際には三軍からなる遠征軍が編成されることはなかったが[注 9]、大規模な軍や三位以上のものが軍を指揮する場合には、大将軍の呼称が用いられた。著名な例としては、8世紀終わりから9世紀始めにかけての陸奥国での蝦夷に対する戦争で征夷大将軍に任ぜられた、坂上田村麻呂がある。

軍団兵士の大多数は歩兵であったと考えられる[26]。軍団兵士は、自弁で弓矢・大刀・小刀等を用意する必要があった[27]。その他の官給の武器として矛や弩があり、弩に関しては体格と腕力に優れた者が隊(50名)ごとに各2名ずつ選ばれて射手の教育を受けた[28]。弩は朝鮮を経由して日本へは古くから導入されたが、威力向上の改良が行われた。

一方、弓馬に優れたものは騎兵とすることとなっていた[29]が、これら騎兵となったのは、主に古墳時代以来の地方首長層に出自する郡司の子弟であった。騎兵は、基本的に弓射騎兵であるが[30]、槍を扱う突撃騎兵も存在したと推定される[31]。また、郡司子弟は指揮官(軍毅)の役目も務めた。

天平12年(740年)、大宰少弐の藤原広嗣が反乱を起こす(藤原広嗣の乱)[32]。広嗣も、これを鎮圧した朝廷も、共に軍団兵士を動員した。反乱軍には大隅・薩摩・筑前・豊後・筑後・肥前の九州六カ国の兵1万が参加し、朝廷は東海・東山・山陰・山陽・南海各道から合計1万7千を動員し、大野東人が大将軍に任命された。反乱軍から離反者が出たこともあり、反乱は2ヶ月弱で鎮圧された。広嗣は比較的短期の間に兵士を徴兵しているが、これは九州が対新羅の最前線であることから、太宰府の指揮で速やかに戦闘に対応する制度(警固式)が整備されていたためと考えられる[33]。

また、軍団兵力は外征も可能なものであった。天平宝字3年(759年)、藤原仲麻呂は新羅征伐の遠征準備を行ない、これは軍船394隻、兵士4万700人を動員する本格的な計画であった。しかし、孝謙上皇と仲麻呂との不和により実行されずに終わっている[34]。

仲麻呂は764年に藤原仲麻呂の乱を起こす。この乱は吉備真備によって、先手をとって動きを封じられ[35]、短期間で鎮圧された。

真備は唐留学時代に兵法を学んでいた。760年には大宰府にあった真備のもとへ、『孫子の兵法』を学ぶために下級武官が派遣されたことが『続日本紀』に記されている。

なお蝦夷と対峙する陸奥国には、軍団とは別に鎮守府に属する鎮兵と呼ばれる固有の兵力が常設配備され、鎮守府将軍がその長官を務めた。鎮守府は始め多賀城(現宮城県多賀城市)におかれ、後に胆沢城(現岩手県奥州市)に移された。多賀城は防御のために周囲を長大な柵で囲まれていたが、この内部に陸奥国府がおかれていた。この他にも蝦夷に対する備えとして、軍事・行政機能を有する多数の城柵が築かれた。しかし、蝦夷の反乱は9世紀になっても続いた(三十八年騒乱)。一方で九州南部の隼人は養老4年(720年)に反乱を起こすが、征隼人持節大将軍大伴旅人等によって翌年には鎮圧され、その後は反乱することはなかった。

軍団兵士が着用した甲冑(奈良時代・平安時代前半(8世紀-10世紀))については、聖武天皇崩御77回忌にあたる天平勝宝8歳6月21日(756年7月22日)に、光明皇太后が亡帝の遺品を東大寺に献納した際の目録『東大寺献物帳』に「短甲・挂甲」の名が見える。延長5年(927年)成立の『延喜式』にも見えることから、10世紀代までは存在していた甲冑形式と考えられている[17]。実際にどのような姿であったのかは遺物が小札の残欠程度しか残っておらず明確ではなかったが、今日の研究では「短甲」は「胴丸式挂甲」(どうまるしきけいこう)[注 10]、「挂甲」は「裲襠式挂甲」(りょうとうしきけいこう)と呼ばれる形態だったと推定されている[16][17]。また、鉄製以外のものでは「綿襖甲」・「綿襖冑」[37]や「革製甲」[38]が使用されていた。

軍団制度および律令制は、大規模歩兵軍を持つ中央集権国家を作り、唐や新羅にも対抗および出兵可能とする、古墳時代から続く政治外交方針に基づいたものだったが、奈良時代末期・平安時代初期に、この方針の見直し撤廃が行われた。鉄の入手も国内で砂鉄を採掘・精錬し自給する目処がついていた。

また唐や新羅から侵攻される危険も減り、軍団維持の必要性は薄れてきた。新羅に対して宗主と位置付ける律令制の原則論も後退し必要性も薄れてきた。これにともない朝廷内・貴族層で軍団の廃止が議論されるようになった[注 11]。

一方で、蝦夷(移配俘囚)の優れた騎馬戦闘術が郡司層などへも拡散するなどで各国内で在地の武力層が強力化すると共に、治安が次第に悪化し[注 12]、群盗に対する臨機応変の対応・治安維持の必要性の比重が高くなった。

そこで、792年、桓武天皇により、陸奥国・出羽国・佐渡国・西海道諸国を除いて軍団は廃止され、一般農民らの兵役の負担(国民皆兵制)はほぼ廃止されることとなった。

代わって各国内で弓馬に優れたものを選抜する健児の制が布かれ、各国内の治安維持に当たった。健児になるためには、経済力と武芸の訓練を行う時間が必要であるため、古墳時代以来の地方首長層に出自する郡司の子弟と、新たに地方経済の発展により成長を遂げた富豪百姓(田堵)が選抜対象となった。

健児の定員は、国ごとに30~100人程度と、数千人に達する軍団よりはるかに少なく、「試練を行なって1人を以て100人に当り得る強力な兵士」となることが求められた[39]。これら健児は弓射騎兵であり、職能的には次代の武士と連続性を持つといえる。

なお、防人に関しては東国からの徴兵は廃止されたものの、9世紀初めから10世紀終わりにかけて、しばしば新羅の海賊が九州を襲ったため(新羅の入寇)制度自体は存続し、九州の兵士がそれにあてられた。

古代末期から中世初頭にかけて(10世紀 - 12世紀)、国家による個別人身支配を原則とした律令制度は機能しなくなり、土地課税原則の王朝国家へと変質した。中央から派遣された国司は、在地の有力者が務める郡司や富豪百姓を通じた支配を行った[注 13]。国司は実績をあげるため、郡司・富豪層へ過度な要求を課することも多く、対立する郡司・富豪層らが抵抗し、群盗海賊という形態で現出した。このように治安悪化がさらに進み、健児の制度のみでは対応は難しくなった。富豪百姓は自衛のために武装して対抗した。

朝廷は、国衙・受領に対して軍事権に関しても裁量を許すこととし、国衙はこの在地武力層を兵力として取り込むことが認められた。これは国衙軍制と呼ばれている[40]。この兵力も同じく郡司・富豪層であった[注 14]。

これにともない、田堵・負名・開発領主として田地経営に経済基盤を置きながら、受領のもとで治安維持活動にも従事するという、武力を有する在地階層(旧郡司層および新興階層)が形作られていった。彼らは、同族で団結し、武力で物事を解決する実力主義の精神が強く育まれた。反面、私闘も多発した。また生き残るためには、追討される側ではなく追討する側に属すことは重要であり、朝廷と繋がる力量ある統率者に巧妙に連なることが不可欠だった。

9世紀末に東国で寛平・延喜東国の乱や、僦馬の党による群盗が横行すると、朝廷は発兵(健児以外の臨時徴兵)などの裁量権を受領に与えると共に追捕官符(本来は逃亡者追捕のための太政官符)を国衙へ発給した。大乱へ当たる追捕の責任者には、在地武力層の統率力を養った国司や皇族の末裔が任命された(押領使、追捕使)。

寛平・延喜東国の乱や僦馬の党の鎮圧に勲功をあげた「寛平延喜勲功者」は、皇族・貴族の出自を持つ武力統率者であり、最初期の武士であったと考えられている。

寛平・延喜東国の乱の終わりの頃、桓武天皇のひ孫にあたる平高望が上総介として赴任した。高望の子息たちは現地の有力者と婚姻関係を結ぶなどして勢力を拡大し、やがて坂東平氏が誕生する。

高望の孫にあたる平将門は一族と内紛を繰り返していたが、天慶2年(939年)に朝廷に対して反乱し、関東8カ国を制して新皇と名乗った。この乱は翌年に将門の従兄弟の平貞盛と藤原秀郷によって鎮圧される。このとき朝廷は「たとえ蝦夷・田夫・野叟であったも、将門を討滅したものが貴族となる」[41]としており、鎮圧の功に連なることが一族存続のためには重要だった。将門の乱が短期間で鎮圧されたのは、その時点では武士の主従関係が強固ではなく、兵力を伴類に頼るしかなく、朝廷から追討されることになった将門に従うものは多くなかったためと考えられる[42]。

同じ頃、西国では藤原純友が朝廷に対して反乱を起こしたが、これも鎮圧された。この二つの乱は承平天慶の乱と呼ばれる。朝廷は鎮圧に功績のあった者たちを受領級の中・下流貴族(四位・五位)に昇進させた(元は極めて低い官位にある中下級の官人であった)。武士を国家の重要な役割として認めるとともに、従来の不遇に対する不満が乱の原因になったとの認識があったためである。清和源氏の祖とされる源経基(清和天皇の孫)もその一人であった。

この結果、10世紀後半の貴族社会において、承平天慶の乱の勲功者とその子孫たちは軍事に特化した家系、すなわち兵の家(つわもののいえ)として認知されるようになった。桓武平氏、清和源氏、秀郷流藤原氏が代表例で、軍事貴族としての地位を築いた。彼らは中央では上級貴族に奉仕し、検非違使として治安維持にあたったり、北面武士として寺社の強訴を防ぐなど、朝廷の軍事力を支え、地方では受領として現地の武士(在庁官人)との関係を構築し、勢力を拡大していった。道長四天王と呼ばれた源頼信(経基の孫)、平維衡(貞盛の子で伊勢平氏の祖)、平致頼(高望のひ孫)、藤原保昌、一条天皇時代の「天下之一物」と称された源満仲(経基の子)、源満正(満仲の弟)、源頼光(頼信の兄)などが代表例である。

地方の武士はこれら軍事貴族へ従うことで自己の権益を守ろうとした。在地武士たちは、戦力を一定以上確保するために、自らに従う者を郎党と呼んで主従関係を結び、また血縁関係者である「家の子」も合わせ、武士団が形成されていった。

在地武士は堀と土塁を巡らせた屋敷を拠点とし在地領主、騎射戦闘力を磨いた。この頃、丸木弓に代わり、木と竹を張り合わせた合成弓が出現した。また、騎射戦闘に適した大鎧が開発された。刀も、それまでの直刀から蝦夷の蕨手刀の影響を受けて、馬上での使用に適した湾曲した刀、即ち日本刀が誕生した。このような新装備のため、武士の戦闘力は格段に向上した。

寛仁3年(1019年)には女真の一派とみられる刀伊が壱岐・対馬を襲い、更に筑前に侵攻してきたが(刀伊の入寇)、大宰権帥藤原隆家と大蔵種材が率いる武士団が撃退している[43]。

海上でも陸上と同じように武力をもって世業とする集団が登場するようになった。彼らは水軍と呼ばれ、平時には海上関を設けて帆別銭などの通行料の徴収や金銭を代償に取った船舶航行の警護をおこなったが、海賊となり略奪行為を行うこともあった。戦時には陸上勢力に協力し、治承・寿永の乱(源平合戦)や、南北朝の動乱には、両勢力とも水軍を利用した。

武士と並んで、中世の軍事力を支えたのが僧兵である。広大な寺領・神領を有して経済的に豊かであった寺社は、自身を防衛する武力を保持する必要が出てきた。京都・奈良の大寺院の雑役に服する大衆(堂衆)が自衛武装したものが僧兵の始まりである。平安時代末期には強大な武力集団となり、興福寺・延暦寺・園城寺、東大寺などの寺院を拠点として、寺院同士の勢力争いや、朝廷や摂関家に対して強訴をくりかえした。以仁王の挙兵では平家とも争った。中央から離れた地域でも有力寺社は軍事力を持ったり地元軍事力と結びつき、当時のパワーバランスに大きな影響を及ぼしていた。源平の争乱の時には熊野水軍を取り仕切っていた熊野別当にたいし双方から政治的な取引がなされた例などが著名である。

騎馬戦闘を主とする武士の弓矢に対し、徒歩戦闘主体の僧兵の主力武器は薙刀であった。中国に留学した僧が、長柄武器である大刀を伝え、これが変化して薙刀になったと言う説もある。平安末期になって武士も徒歩戦闘を行うようになると、徒歩武者も薙刀を使用するようになった。

長元元年(1028年)、関東で平忠常の乱が発生する。朝廷は鎮圧のため平直方(貞盛のひ孫)を派遣するが失敗、続いて河内源氏の源頼信が派遣され平定したことで朝廷から高く評価された。頼信の息子源頼義と直方の娘は婚姻関係を結び、源氏の勢力が関東に及ぶことになった。頼義の子源義家は前九年の役(1051年-1062年)や後三年の役(1083年-1087年)を通じて坂東平氏を含む関東地方の武士と主従関係を結び地盤をさらに固めた。しかし、義家は院・朝廷の重用を受けられず、また晩年には河内源氏は分裂してしまい、義家の子で棟梁となった源義忠は叔父源義光に暗殺され、権勢は失墜した。

一方、桓武平氏のうち伊勢平氏(平家)は院や朝廷の重用を受け飛躍的に地位を向上させ、平忠盛の代には正四位上に任じられるなど河内源氏を凌駕した(同時期の源氏棟梁源為義は従五位下)。

12世紀半ばに、都で保元の乱(1156年)、平治の乱(1160年)が起こった。前者は皇位継承問題や摂関家の内紛が原因であり、後者は院近臣らの対立により発生した乱であるが、中央の政治権力の争いが武力で解決されたのは、藤原仲麻呂の乱以来およそ400年ぶりのことであった。保元の乱では忠盛の子平清盛と為義の子源義朝等が為義等を討ち、平治の乱では清盛等が義朝等を討った。これで都を拠点とする河内源氏は一旦壊滅する。

両乱に功績のあった清盛は参議に任命され、武士で初めて公卿の地位に就いた。やがて一門からも公卿・殿上人が輩出し、平氏政権が誕生した。現在ではこれを最初の武家政権と見る説が有力である。治承三年の政変(1179年)で後白河法皇の院政が停止され、平家一門は全国のおよそ半分にあたる32カ国を知行国とすることとなった。平氏の知行国の増加は全国各地において国衙権力を巡る在地勢力の混乱を招いた。東国においてはそれまでの旧知行国主のもと国衙を掌握していた在地豪族が退けられ、新たに知行国主となった平氏と手を組んだ豪族が勢力を伸ばすなど、国衙権力を巡る在地の勢力争いは一触即発という状況となった[44]。

このような中、1180年に後白河法皇の皇子である以仁王が平家に対して挙兵した。これは直ちに鎮圧されたが、東国では以仁王の令旨を受けた木曽の源義仲、甲斐の武田信義等が兵を起こした。伊豆に配流されていた義朝の子源頼朝は手持ちの兵はなかったものの、坂東の武士達の支持を得ることに成功した。平家は鎮圧軍を派遣するものの、富士川の戦いで信義・頼朝の軍に敗北した。この後頼朝は平家軍を追撃することはなく、坂東で勢力を整えた。同年には早くも武士による論功行賞を歴史上初めて行い、また侍所を設けた。

一方の義仲は1183年に倶利伽羅峠の戦いで平家に勝利した。平家は安徳天皇を伴い西に逃れた。義仲は京都に入るものの京都の治安維持に失敗する。後白河上皇は頼朝に上洛を促し、これを受けて弟の源範頼、源義経を派遣する。この鎌倉軍は義仲軍に勝利し、さらに一ノ谷の戦い、屋島の戦い、壇ノ浦の戦いで平家に勝利した。

この1180年から1185年にかけての一連の戦いは治承・寿永の乱と呼ばれる。頼朝は傘下の武士に対して独自の本領安堵や占領した土地の給付などを実施し、これを梃子にして大軍が長期戦に耐え得る軍制の確立に成功した[45]。これに対して平家は、知行国からの動員を図るなどしたが、十分な兵力の確保は出来なかった。

平家に勝利した頼朝は鎌倉に武家政権を樹立する。文治元年(1185年)の文治の勅許で諸国への守護・地頭職の設置・任免をが頼朝に許可されるが、これをもって鎌倉幕府の成立とする考えが有力である。頼朝はさらに奥州藤原氏を滅ぼし(奥州合戦)、東国全体を支配下においた。

鎌倉幕府は、それまでの朝廷・摂関家の権威・姻戚関係などに基盤を置いた不安定な武士の立場を改め、朝廷にも対峙できる実力体制の武家政権を実現した[注 15]。

従来から武士の主従には御恩と奉公という関係があった。御恩とは、主人が従者の所領支配を保障すること、又は新たな土地給与を行うことである。奉公は従者の軍役・経済負担などである。鎌倉幕府の成立によりこの関係は公的なものとなった。鎌倉殿と直接主従関係を結んだ武士は御家人と呼ばれたが、関東地方で一国数十名、地方では一国あたり十名程度であり、御家人は武士の中でも非常に限られた階層だった。

鎌倉幕府は、当初は東国の地方政権を目指し、西国は依然として朝廷の支配下にあった。しかし承久3年(1221年)に、後鳥羽上皇が幕府執権の北条義時に対して討伐の兵を挙げると、幕府は大軍を京に送りこれに勝利した(承久の乱)。後鳥羽上皇は隠岐に配流され、幕府は朝廷の監視や西国武士の統制を行う六波羅探題を京都に置き、その支配を全国に及ぼした。西面武士は廃止され、北面武士や検非違使も縮小されたため、朝廷は実質的に軍事力を失った。幕府が任命した守護が全国に派遣されたが、守護の職掌は軍事・警察的な職務に限定され、国司の職権である行政への関与や国衙領の支配は禁じられていた。

幕府の軍事制度はクビライによる元寇に対する防衛でも活用され、1274年の文永の役では博多に上陸した元軍の進撃を内陸部で阻止し、1281年の弘安の役では事前に御家人だけではなく非御家人の武士までを動員して防塁を建設し、内陸部への侵攻を許さなかった。しかし、戦いには勝利したものの、鎌倉幕府は報酬として与える領土を獲得したわけではなく、「御恩」が十分でないことに対する不満が生じ、鎌倉幕府の弱体化の一因となった。

なお、この当時の甲冑や刀剣は明珍や正宗などの名工や鍛冶集団によって高度化されている。

鎌倉時代後期になると、北条得宗家による権力の独占、元寇以来の政局不安など、幕府は次第に武士層からの支持を失っていった。また、諸国では悪党の活動が活発となった。このような中、後醍醐天皇は悪党の楠木正成や幕府側の御家人である新田義貞、足利尊氏らの協力を得て、1333年に倒幕に成功する(元弘の乱)。倒幕後、後醍醐天皇は天皇親政による政治を復活しようとした(建武の新政)。

しかし新政では公家が優遇されたために武士らの離反を招いた。足利尊氏も離反し、一旦は敗れて九州に下ったが再度京都を奪回した(延元の乱)。尊氏は室町幕府を成立させ将軍の下で新たな政治秩序を構築した。一方、後醍醐天皇は吉野に逃れ南朝を開き、その後50年以上にわたって南北朝の騒乱が続いた。戦乱は地方にも及んだため、武士は遠隔地への長期遠征を余儀なくされ、領地の支配、特に地方に分散した領地の支配が難しくなった。これを防ぐために武士間による領地の売却や交換が行われ領地の一円化が進んだ。戦費を調達するために、室町幕府は荘園・公領の年貢半分の徴収権を守護に認めたため(半済)守護の経済力は向上した。また守護は地方の武士と直接的な主従関係を結ぶようになり、後の守護大名への発展の基盤が出来た。他方、公家の力は低下していった。

鎌倉末期から南北朝にかけての戦力は、正規の武士に加えて、「野伏(のぶし)」と呼ばれる農民から徴集される兵から構成されていた[46]。兵力の大規模化と共に、従来の騎馬戦闘に代わって集団戦・接近徒歩戦が盛んになり、上級武士の間では胴丸・腹巻が多く用いられるようになり、騎馬戦闘に特化した大鎧は廃れていった。また、薙刀に代わって集団戦での使用に適した槍が使用されるようになった。

元弘の乱において、楠正成は山城である千早城に篭城し鎌倉幕府の大軍を引き付けた。当時の攻城戦術は未熟であり、山城を早期に落城させることは困難であった。南北朝時代においても、戦力に劣る南軍はしばしば山城を利用した。その後戦国時代にかけて山城は防御戦闘の中心的役割を果たすことになる。

三代将軍足利義満の代に、南北朝は統一され、幕府は全国を掌握した。鎌倉幕府と同じく、室町幕府も各国に守護を派遣したが、次第に守護の権限は拡大されていった。やがて、守護職は世襲されるようになり、守護大名が誕生し、守護領国制と呼ばれる地方支配体制が確立した。中央においても幕府はいわば守護大名の連合政権の様相を呈するようになる。有力な守護大名は数カ国を領国とし、その軍事力は幕府を上回る場合すらあった。南北朝が統一された後も、しばしば戦乱は生じていた。1467年には有力守護大名である山名軍と細川軍が京都で武力衝突した応仁の乱が発生し、戦争は京都から地方にまで拡大した。

武装した農民である野伏は、室町時代に頻発した土一揆の中心兵力となったが、その一部は守護大名に雇用され、軽武装の歩兵である足軽となった。応仁の乱では足軽集団が奇襲戦力として利用されたが、足軽は忠誠心に乏しく無秩序でしばしば暴徒化した。

応仁の乱により、室町幕府の権威が失墜すると、中央権力と一線を画し、守護公権のあるなしに関わらず一定地域を統一する権力を有する戦国大名が出現した。戦国大名は有力国衆など被官・家臣の統制を強化し家中(家臣団)を構成し、領国内において知行高に応じて軍役を課す貫高制を確立した(大名領国制)。戦乱は日常的となったが、戦国時代も後半になると武田信玄、上杉謙信、毛利元就、北条氏康など、数カ国の領国を有する強力な戦国大名が出現し、数万の兵力を運用できるようになった。このような中、尾張の織田信長は畿内を中心に平定し、室町幕府をも滅ぼした。

戦国後期になって集団戦が本格化・大規模化していくと、足軽が重要な役割をはたすようになった。初期の足軽は傭兵であったが、やがて戦国大名は自領の農民から足軽を徴募するようにり、正規戦力として整備されていった。戦国時代の戦闘は、備と呼ばれる300-1000人程度の集団を基本単位として行われたが、備は騎馬武者、徒武者に加え、訓練された長槍・弓・鉄砲の足軽隊が組織されたものであった。大大名は幾つもの備えを編成し、それを組み合わせて使用した。例えば、姉川の戦いにおいて、織田軍は13段の備を有していた[47]。なお、江戸時代には1万石以上を大名と呼んだが、これは独立した備を編成するには1万石以上の領地が必要なためである。

戦国時代には当世具足と呼ばれる、より機能性の高い甲冑が使用されるようになった。足軽も御貸具足と呼ばれる甲冑を使用した。また武士が戦場で使用する武器は、これまでの弓矢から、騎馬武者・徒武者共に槍に変わった。弓矢は足軽の武器となったが、後には遠戦武器として鉄砲が加わった。鉄砲は1543年に種子島に漂着したポルトガル人が持っていたものであるが(鉄砲伝来)、製造技術が日本に伝わると、鉄砲は急速に普及していった。国友、日野、根来、堺が鉄砲の主要生産地であった。鉄砲は弓に比べると長い訓練を必要としないため、鉄砲の普及は大部隊の編成を容易にした。黒色火薬も国産化されたが、その原材料である硝石は輸入が主であった。大砲(フランキ砲、青銅鋳造砲)も輸入されたが、いくつかの城攻めに使われた程度で普及はしなかった。当時の大砲の砲弾は実体弾であり、運搬の困難を考えるとメリットが少なかったためと考えられる[48]。火薬を使用した武器としては、他に焙烙玉(焙烙火矢)という大型手榴弾があり、主に船戦や城攻めで使用された。また戦国末期[注 16]には棒火矢というロケット弾が発明され、島原の乱では反乱軍側が使用したとの説もある[49]。

信長の死後、織田氏の家臣の一人である羽柴秀吉が織田家の内紛を収め、信長の事業を引き継いだ。秀吉は、九州及び関東以北を残す日本の中央部を統一した1585年に、関白となった。この関白の権限を持って、九州における戦闘の中止を命令したが(九州停戦令)、これに従わない島津氏を20万の大軍で討った(九州征伐)。また、後北条氏も惣無事令に従わないことを理由に攻め、これを下した(小田原征伐)。さらに、秀吉は中国大陸への進出を計画し、朝鮮半島に出兵するが、足かけ7年に及ぶこの戦役は秀吉の死去により終結した(文禄・慶長の役)。

秀吉は、全国を統一すると各地で太閤検地を実施し、それまでの複雑な土地所有関係を整理し、土地制度を一新した。これにより、平安期以来の荘園制度は完全に崩壊することとなる。また、従来の貫高制に代わって石高制が採用され、軍役も石高に基づいて課された。例えば、朝鮮への出兵に際しては、九州の諸大名には一万石あたり600人の動員が命じられた。他方、農民に対しては刀狩りを行い、百姓身分から帯刀権を奪い、百姓には原則として脇差のみの一本差しを認め、裁判による紛争解決を進めつつ、武器使用を規制するという兵農分離を進めた。

従来兵役においてはある程度の地位以上の場合は兵量の持参が原則であったが、豊臣政権では検地による財政強化もあり、軍役の際に参加する大名に兵量を給付することが可能となった[50]。例えば九州征伐では兵30万人と馬2万頭の1年分の食料を調達しており[51]、小田原征伐では駿河江尻に兵糧米20万石を回航している[52]。しかし、この兵量を前線まで運ぶのは各大名の責任であり、その運搬能力が十分ではなく、九州の役では軍勢が日向に入ったあたりで食料が続かなくなっている[53]。同様の問題は文禄の役でも発生しており、釜山までの食料の補給・備蓄は豊臣政権の責任で行い、実際十分な補給・備蓄があったものの、漢城や他の前線までの輸送は各大名が責任を負っており[54]、前線までの補給は十分とは言えなかった。兵量等の輸送は小荷駄隊が担当したが、荻生徂徠は「戦国の時分に車なき」[55]としており、駄載または人夫による輸送が中心であったと思われる。

秀吉の死後、再び内紛が勃発し、1600年の関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は、1603年に江戸幕府を開き、1615年の大坂の陣での勝利で豊臣氏を滅ぼした。応仁の乱以降150年もの間断続的に続いた大規模な戦乱は、これで終了した(元和偃武)。その直後に一国一城令が出され、国内に3,000近くもあったといわれる城郭が約170まで激減し[56]、各大名は幕藩体制の下で統制されることになった。三代将軍徳川家光までの治世は武断政治とも言われ、江戸幕府の基盤を固める為の時期であり、幕府に逆らう大名、或いは武家諸法度の法令に違反する大名は親藩、譜代大名、外様大名の区別なく容赦なく改易、減封の処置を行った。家光の死後は文治政治へと転換し、1637年に島原の乱が発生した後は、200年以上戦乱が起きることはなかった。また家光の代にいわゆる『鎖国』が始まり、1635年には、九州地方の大名の朱印船貿易への関与が禁止され、貿易の実務は、長崎の有力な商人と、長崎に集住された中国人オランダ人の間の民間貿易で実施されることになり、長崎奉行は貿易の管理と統制に専念するようになった。

家光はオランダから臼砲を輸入したり[57]、中国大陸で清と戦う明への援軍を検討するなど軍事面にも関心を持っていたが、家光の死後は幕府の軍事面への関心は急速に薄れていった。幕府の軍事組織としては五番方(小姓組、書院番、新番、大番、小十人組)があったが、次第に形骸化していった。

軍事面での近代化は幕末に始まった。18世紀の末から19世紀の始めにかけ、欧米の艦船が日本の周辺に出没するようになると、海防論が議論され、砲台の整備も行われるようになった。1854年にアメリカとの間に日米和親条約が結ばれ鎖国が終わると、翌1855年に幕府は長崎海軍伝習所を開き、近代海軍である幕府海軍が設立された。また1862年には幕府陸軍も設立された。訓練はヨーロッパの軍事書籍[58]を参考にして行われていたが、1867年にはフランス軍事顧問団が招聘され、本格的な訓練が開始された。ただし、幕府陸軍はあくまで従来の軍制と並立する組織であった。

1858年には日米修好通商条約を始めとする安政五カ国条約が結ばれ、日本は本格的に開国し、世界経済の中に巻き込まれていく。自由貿易の開始により、近代的な蒸気軍艦、大砲、小銃なども輸入された。当初は武器の輸入は幕府に限られていたが、やがて大名にも武器の購入が認められ[注 17]、特に西国の大名は藩兵力の近代化を進めていった。1865年にアメリカ南北戦争が終了し、大量の銃砲が余剰となったことも、武器輸入が急増した一因であった。

幕府は安政五カ国条約調印に際し、朝廷からの勅許を得ようとしたが失敗し、幕府と朝廷の関係は悪化した。また攘夷派にとっては、朝廷という支えができることとなった。幕府は朝廷との連携を模索して公武合体を実施したが、公武合体自体により朝廷から将来の攘夷を約束させられる始末で、攘夷派を抑えることはできなかった。このため、開国後の対外政策に一貫性を欠くこととなり、加えて幕府内の開国派は安政の大獄で失脚しており、幕府は諸外国からの信頼も失ってしまった。

攘夷派の中心は長州藩であったが、長州藩は禁門の変や第一次長州征伐での恭順で一旦力を失った。しかし、当初は幕府側に立っていた薩摩藩は徐々に反幕府的な立場に変わって行き、ついには薩長同盟が成立する。幕府は第二次長州征伐を実施するが、薩摩を始めとする多くの大名が出兵を拒否し、幕府はこの戦争に敗北した。徳川家茂の死去により徳川慶喜が将軍になると、幕府は一旦勢力を回復することに成功したが、逆に薩長の倒幕の意志を強くすることとなった。慶喜は前土佐藩主山内容堂の案を入れ、大政奉還を行い内戦の危機を回避しようとしたが、朝廷は王政復古の大号令によって幕府の廃止と新政府樹立を宣言した。薩長を中心とする新政府と幕府の武力衝突は避けられないものとなった。

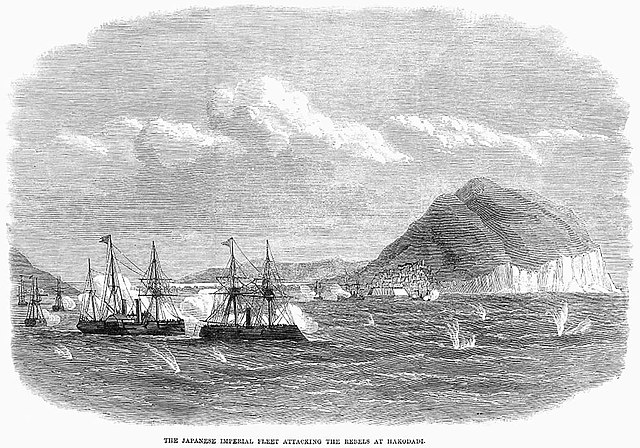

1868年1月、鳥羽・伏見の戦いが発生した。幕府軍は幕府陸軍と旗本、親藩・譜代大名の混成軍であったが、戦闘になることは予想しておらず、兵力においては上回っていたものの、組織的に攻撃する新政府軍に敗れた。このなか、幕府陸軍は薩長と互角に戦ったが、慶喜は朝敵となることを恐れ早々と恭順し、小栗忠順ら主戦派を解任、さらに継戦を勧めるフランス公使レオン・ロッシュの意見も退けた。このため幕府陸軍、幕府海軍とも新政府軍との本格的な戦闘を行うとはなかった。幕府は新政府に恭順し、江戸城無血開城が行われたが、東国諸藩は奥羽列藩同盟を組織し、新政府軍と引き続き戦った。しかし、列藩同盟諸藩は新政府軍と比べると装備に劣り、庄内藩を最後に降服した。また、榎本武揚を中心とする幕府の脱走部隊が箱館政権を樹立したが、これも翌年には鎮圧された(箱館戦争)。これらの一連の戦争は戊辰戦争と呼ばれている。

幕末は小銃の技術革新時期であったため、日本にも各種の小銃が輸入された。最初に大量に導入された洋式小銃はゲベール銃で、火縄銃と同じ前装式滑腔銃であるが、雷管式の発射機構を有していた。後には国産の火縄銃もゲベール銃に改造されている。続いてミニエー銃が導入されたが、これは銃身にライフリングを刻んだ銃であり、威力が大幅に増大した。ミニエー銃の一種であるエンフィールド銃(1853年式)が、南北戦争の終結により大量に払い下げられ、日本にも約5万挺が輸入され、戊辰戦争の主力小銃として使われた。ボルトアクション後装式歩兵銃である1866年式シャスポー銃も幕府陸軍の伝習隊に配備された[注 18]。またエンフィールド銃を後装式に改造したスナイドル銃(1866年式)も輸入・国内改造され、戊辰戦争後期には薩摩軍の主力小銃となった。プロイセンのドライゼ銃も輸入されている。また、洋式銃は銃剣の装着が可能という特徴があった。大砲としてはオランダ製の12ドイム臼砲やフランス製四斤山砲が使用された。幕府の関口製造所や薩摩藩の集成館では砲身切削用の工作機械を輸入し、四斤山砲を国産している。他方、当時欧米で普及していた野砲は牽引に通常6頭の馬を必要とし、当時の日本では調教された馬の確保が困難であったため、あまり使用されなかった。

洋式海軍の整備も急速に進んだ。幕府は64隻、諸藩合計で127隻の洋式艦船を取得していたとの最近の研究がある[59]。多くは中古の商船を購入して大砲を据え付けたものであったが、幕府海軍の富士山丸や開陽丸は軍艦として米国及びオランダに発注されたものであった。特に開陽丸は排水量2,590トンと大型で、ペリーの黒船に匹敵する大きさであった。また小型ではあるが、純国産の蒸気軍艦である千代田形も建造されている。さらに、幕府は米国から装甲艦ストーンウォールも買い付けたが、日本到着は戊辰戦争勃発後であり、結局新政府に引き渡された。造船所としては佐賀藩の三重津海軍所や幕府の長崎製鉄所が設立されたが、幕府はさらに大規模な造船所である横須賀造船所の建設にも着手していた。しかしながら、完成は明治になってからで、後に横須賀海軍工廠へと発展した。また、幕府海軍訓練のためにイギリスからトレーシー顧問団が招聘されたが、戊辰戦争により本格的な訓練は出来なかった。

明治新政府は幕府の開国派が提唱していた富国強兵策を引継ぎ、軍備の近代化を進めていく。1869年に兵部省を設置し、1872年には海軍省及び陸軍省に分離された。さらに1878年には陸軍省から参謀本部が独立し、1886年には参謀本部海軍部が設置され(1893年に海軍軍令部に改称)、軍政と軍令が分離されている。陸軍は1872年に第二次フランス軍事顧問団を、海軍は1873年にイギリスからダグラス教官団を招いて近代軍の制度的基盤を構築した。1874年には陸軍士官学校が、1876年に海軍兵学校(前身の海軍操練所は1869年設立)が設立された。明治政府の直轄軍事力は、当初薩長土の藩士中心にした御親兵(後に近衛師団に発展)のみであったが、廃藩置県後の1871年に4個の鎮台が整備され、各藩が保有していた軍備は廃止された。鎮台兵は当初は士族の志願兵により構成されていたが、1873年には徴兵令が公布されると共に6個鎮台へと拡張され、国民軍への移行が始まった。翌1874年には、新政府初の外征となった台湾出兵が行われたが、派遣兵力は鎮台兵1個大隊、九州で徴募した士族からなる1個大隊で、鎮台兵も士族中心の構成であった。なお、この出兵に対して清国は積極的な対応を取らなかったが、これは日本海軍が2隻の甲鉄艦(東艦、龍驤)を保有していたためで、これをきっかけに清は海軍の増強を開始している。1877年の西南戦争でも鎮台兵に加えて士族の徴募兵が参加した。1885年には、陸軍大学校教官としてドイツからメッケル少佐が招聘され、その後の帝国陸軍の基礎が作られた。メッケルの指導もあり、国内治安重視の鎮台制は1888年に外征も可能な師団制へ移行された。1889年の徴兵令の改正によって、当初あった徴兵免除の規定も徐々に縮小・廃止され、ほぼ国民皆兵制が実現できた。海軍は横須賀、呉、佐世保、舞鶴に鎮守府を設置し、さらに各鎮守府に海軍工廠を併設して艦艇の建造・修理を行うことを可能にした。

朝鮮においても攘夷思想が盛んであったが、明治政府は江華島事件をきっかけに日朝修好条規を締結し朝鮮を開国させ、その近代化に影響を及ぼそうとした。しかし、1882年の壬午事変をきっかけに、日本の影響力は低下し、朝鮮の内政・外交は旧宗主国である清に握られた。清に対抗すべく、日本は1883年から「軍拡八カ年計画」によって国家予算の20%以上を軍事費に回し、軍備の拡張に務めた。1894年に甲午農民戦争が発生すると、日清両国はその鎮圧を名目に出兵したが、7月25日に豊島沖海戦が発生、7月29日には陸上でも両軍が激突し、8月1日に両国は宣戦布告した。日本は黄海海戦に勝利して制海権を把握、陸戦でも平壌、鴨緑江、旅順と優勢を維持し、陸海共同の威海衛の戦いに勝利し清国海軍を降伏させた。日本はさらに直隷決戦の準備を進めたが、1895年4月17日に締結された下関条約により戦争は終了した。結果、日本は賠償金2億テールと台湾を割譲されたが、三国干渉により遼東半島は返還した。

日本はこの戦争に陸軍7個師団、240,616人を動員し、うち174,017人が国外に出征した。清の兵力はこれを遥かに上回り、日本より優れた兵器も保有していたが、軍事システムは前近代的であった。八カ年計画は陸軍に重点がおかれていたため、陸軍は攻勢戦略に自信を持っていたが、海軍はそうではなかった。しかし、黄海海戦では単縦陣での巡洋艦の速射砲による攻撃で、単横陣での衝角攻撃を試みる清国艦隊に勝利した。戦費は2億3,340万円で、外債は発行せず国内で調達したが、賠償金2億テール(約3億6000万円)を得たことで賄うことができた。

歩兵用の小銃として、第一線部隊は国産の村田銃を使用したが、二線装備として幕末以来のスナイドル銃も使用されていた。大砲類は青銅製の野砲・山砲を大阪砲兵工廠でライセンス生産したが、鋼製の大砲は全て輸入に頼っていた。海軍の艦艇の多くも輸入されたものであったが、当時の最大艦であった松島型防護巡洋艦(三景艦)の三番艦である橋立は、横須賀造船所で建造された。松島型はフランスから招聘したルイ=エミール・ベルタンが青年学派思想に基づいて設計したものであったが、海軍はその性能に満足せず英国に本格的な前弩級戦艦である富士型2隻を発注した。しかし、就役は1897年で日清戦争には間に合わなかった。

東アジアの地域支配が初めて中国から日本に移行した[60]。朝鮮王国は清の支配を脱して独立国となり、1897年には大韓帝国と国号を変えた。

日清戦争前とは異なり、1896年度-1905年度の軍事費の7割弱が海軍に回されたことにより、日露開戦に先駆けて戦艦6隻・装甲巡洋艦6隻からなる六六艦隊が実現した。また、陸軍も6個師団が増設され、常設師団数は13個となった(日露戦争末期にさらに4個師団が増設された)。

日清戦争には勝利したものの、三国干渉で日本が弱体と見た朝鮮は、今度はロシアに接近した(露館播遷)。さらに、ロシアは1898年に遼東半島の旅順・大連を清から租借し、旅順には軍港を建設した。1900年に義和団の乱が発生すると、ロシアは満洲を占領し、鎮圧後も撤兵を行わなかった。このロシアの南下策は日本に脅威を与えただけでなく、中国におけるイギリスの権益にも影響をおよぼすものであったため、これに対抗すべく1902年に日英同盟が締結された。

1904年2月8日、日本駆逐艦の旅順口攻撃により日露戦争が始まった。同日、日本第一軍が仁川に上陸・北上し4月30日-5月1日の鴨緑江会戦でロシア軍を破り満洲に入った。第二軍は5月末に遼東半島に上陸、大連を占領後北上し、得利寺の戦い、大石橋の戦いでロシア軍を破った。旅順のロシア太平洋艦隊は積極的に出撃して来なかったため、旅順要塞を攻略するための第三軍が編成された。これに反応してロシア艦隊はウラジオストクに向けて脱出を試みるするが、黄海海戦で連合艦隊に敗れ旅順に戻った。日本の第一軍、第二軍および第四軍は、8月24日-9月4日の遼陽会戦に勝利したが、ロシアは早期に撤退したため決定的勝利は得られなかった。1905年1月1日、旅順要塞が陥落しロシア太平洋艦隊も壊滅。第三軍は奉天に向けて北上を開始した。3月1日、日本軍全軍24万人(第一~第四軍、鴨緑江軍)、ロシア軍36万人が奉天付近で激突、3月10日に日本軍は奉天に入城したが、ロシア軍の包囲殲滅には失敗した。その後両軍ともに攻勢に出る余力はなく四平街付近での対峙が続いた。海上では5月27日-5月29日に、ヨーロッパから回航してきたバルチック艦隊が連合艦隊と激突し(日本海海戦)、バルチック艦隊は壊滅した。この後、ロシアも和平に向けて動き出し、アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトの仲介により、9月5日にポーツマス条約が締結され講和が成立した。

日露戦争での日本の動員兵力は約109万人であり、日清戦争の5倍に達した。また、外債によって戦費を調達したのも特徴である。約8200万ポンド(8.2億円)の戦費が外債によって賄われたが、これは1903年の一般会計歳入は2.6億円の3倍以上に相当する。当初は外債の引受先を探すのも困難であったが、鴨緑江会戦の勝利後は、高金利であったこともあり、応募が殺到した。

陸軍の主力小銃である三十年式歩兵銃、主力野砲である三十一年式速射砲は国産であったが、重砲や機関砲は輸入品であった。また、この頃から国内の軍事研究に基づいた日本軍独自の戦闘教義が開発されるようになる(1909年版の歩兵操典から翻訳ではない独自体系の運用が追加された)。海軍の戦艦および巡洋艦は全て輸入されたものであったが、日露戦争中に国産初の戦艦である薩摩が起工されている。なお、薩摩は起工時には世界最大の戦艦であったが、最初の弩級戦艦であるドレッドノートが先に就役してしまったため、就役時にはすでに時代遅れとなっていた。

日露戦争では国力では劣勢でありながらも戦力の運用や外交政策によって勝利を収めることができた。日清・日露両戦争の成果として日本は自らの国防圏を朝鮮半島と満洲まで拡大することが可能となった。

欧米諸国は、ロシアに対する日本の勝利をアジアにおける新しい地域大国の出現とみなした。日本はこの地域大国であるだけでなく、アジアの支配的な力でもあった[61]。大韓帝国は日本の保護国となり、1910年8月29日に韓国併合ニ関スル条約が成立し、日本は大韓帝国を併合した(詳細は韓国併合を参照)[62]。

日露戦争後も軍備の拡張は続けられた。1912年までに海軍は12インチ砲搭載の前弩級戦艦8隻、弩級戦艦2隻を就役させ、日露戦争集結時点での4隻を加えて戦艦は14隻となり、さらに鹵獲戦艦6隻があった。1913年から1917年にかけては、14インチ砲搭載の超弩級戦艦4隻・超弩級巡洋戦艦4隻が加わった。陸軍も4個師団が追加され、合計21個師団となった。ロシアとの間に日露協約が締結され満洲の利権の分割に合意、日露関係は良好となり大陸情勢は安定した。

1914年に第一次世界大戦が勃発すると英国は日英同盟を理由に参戦を要請し、これに応えて陸軍は英国陸軍と共に青島要塞を攻略し、海軍は南洋諸島のドイツ植民地を占領した。1917年にドイツ海軍による通商破壊が活発化すると、連合国はヨーロッパへの戦艦や陸軍の派遣を繰り返し要請した。陸軍派遣は実施されず、海軍はインド洋に第一特務艦隊を派遣し、イギリスやフランスのアジアにおける植民地からヨーロッパへ向かう輸送船団の護衛を受け持った。また、1917年2月、巡洋艦「明石」及び樺型駆逐艦計8隻からなる第二特務艦隊をインド洋経由で地中海に派遣した。さらに桃型駆逐艦などを増派し、派遣艦隊は合計18隻となった。連合国の補給線を死守する活躍によって勝因の一端を担った日本は、ヴェルサイユ条約でドイツのアジア権益を信託統治領として勝ち取ることができた。また、1920年に国際連盟の常任理事国となった。

大戦末期にロシア革命が勃発すると、陸軍はシベリア出兵を実施したが得るものは少なく、新たに成立した世界初の社会主義国であるソビエト連邦との関係を悪化させた。また、中国大陸では清王朝が滅亡し中華民国が成立していたが、日本は大戦中にドイツの中国権益の善後処理に加え、満蒙の日本権益問題や在華日本人の保護問題を含んだ対華21カ条要求を行った。要求の多くは正当なものであったが、秘密条項として権益拡大を求める日本の希望が含まれており、これがリークされ中国の反日運動を強めることになった。

第一次世界大戦後も、海軍は16インチ砲搭載の戦艦8隻・巡洋戦艦8隻からなる八八艦隊の実現を目指したが、2隻が完成した時点でワシントン海軍軍縮条約(1922年)が締結され、ネーバル・ホリデーが始まった。日本は主力艦を英米の6割に制限され、1912年以前に就役していた戦艦は全て廃棄された。また、1930年のロンドン海軍軍縮会議により補助艦を英米の7割とされた。陸軍も大戦後の不況により3次に渡って軍縮が実施され、1925年の宇垣軍縮で4個師団が削減された。

第一次世界大戦では航空機が主要な戦力として登場した。日本も青島の戦いにおいて、若宮が水上機を用いて偵察・爆撃を実施した(1914年9月5日)[63][64]。しかし、水上機の性能は十分ではなく、大戦後の1920年代初頭から日米英海軍は陸上機の運用が可能な航空母艦の開発を始めた[65]。1921年、日本は世界で最初に空母として設計され完成した鳳翔 (空母)を進水させた[66][注 19]。鳳翔は1万トン程度の小型の空母であったが、ワシントン条約によって建造中の巡洋戦艦の空母改造が認められたため、赤城、加賀の大型空母が就役し、空母は海軍の重要な戦力となった。

第一次世界大戦は国家総力戦となった。このため陸軍内に、将来の戦争に備えるために平時からの国家総動員準備、自存のための経済圏と資源の確保、これらを実現するための政治への積極的関与が必要との認識が生まれた。日露戦争後に日本は満洲に特殊権益を有していたが、中国は統一政府が存在しない状態であり、さらに国権回復運動もあり、その権益は確固たるものではなくなってきていた。このため、1920年代の後半には、陸軍は満洲・内モンゴルの分離・領有という構想を持つに至った。満洲には関東州と南満洲鉄道附属地の守備を目的とした関東軍が設置されており、関東軍は満洲の軍閥である張作霖を支援していた。しかし張作霖は満洲に留まらず中国本土への野望を示して国民党と抗争し、結果としてはこれに敗れた。この抗争の影響が満洲に及ぶことを恐れた関東軍は1928年6月4日に国民党の仕業に見せかけて張作霖を爆殺した。その真相はすぐに知られ、息子で後継者となった張学良は反日的姿勢を明らかにし、満鉄並行線を建設して満鉄を赤字に転落させ、また在留邦人も危険にさらされることとなった。これを一挙に解決するため、関東軍は1931年9月18日に柳条湖事件を起こし、自衛を名目に軍事行動を開始した。関東軍は圧倒的に兵力不足であったが、9月21日には朝鮮軍が独断で越境して満洲に入った。政府の不拡大方針や陸軍中央の局地解決方針を無視して現地軍は戦線を拡大していった。不拡大方針を貫けなかった若槻内閣は12月13日に総辞職し、犬養内閣が成立した。張学良軍が積極的な抗戦を行わなかったこともあり、1932年2月初め頃には、関東軍は満洲全土をほぼ占領、3月1日には清朝最後の皇帝であった溥儀を執政として満洲国が建国された。犬養内閣は満洲国を承認しなかったが五・一五事件で暗殺され、齋藤内閣が成立した。国際連盟はリットン調査団を派遣し、およそ3ヶ月の調査を行った。調査団の報告書は10月2日に発表されたが、日本を一方的に非難することはなく「名を捨て実を取る」ことを求めるものであった。しかし日本は公表前に満洲国を承認しており、1933年3月8日に国際連盟を脱退した。

満洲事変により上海でも反日運動が発生していたが、1932年1月28日には国民党第19路軍が、日本海軍陸戦隊に対して攻撃を開始した(第一次上海事変)。陸戦隊の兵力は2700人に過ぎなかったため、海軍は空母2隻を含む艦隊と陸戦隊7000人を派遣、さらに陸軍も上海派遣軍を編成・派遣した。3月1日に日本軍が七了口上陸作戦を成功させると19路軍は撤退を開始、3月3日に戦闘は終了した。5月5日には上海停戦協定が締結され、日本軍は上海から撤兵した。第一次上海事変は空母が初めて実戦に参加した他、陸軍が研究していた上陸用舟艇である大発も上陸作戦に使用され、その有効性が証明された。またこの際の戦訓から上陸作戦支援のための陸軍特種船が建造され、後の日中戦争・太平洋戦争で活躍することになる。

犬養内閣時代に一時的に皇道派が陸軍の主導権を握るが、皇道派はソ連の軍事力が増強される前にこれを叩くべきと主張していた(北進論)。皇道派に反感を抱くグループは統制派を形成し、その初期の中心人物が永田鉄山であった。永田はソ連との戦争のためには日中関係の安定化が必須で、そのためには中国との戦争も排除するべきでないとしていた。また、欧州で再度の大戦が発生するのは避けられず、これに対応するには自給自足の経済圏が必要であるが、満洲だけでは不足であり中国北部をも日本の経済圏とすべきと主張した。この考えに沿って陸軍は華北分離工作を推め、国民党は華北に冀察政務委員会を設置してこの圧力をかわそうとしたが、民衆の反日感情は増大していった。他方、国民党の指導者であった蔣介石は中国共産党を主敵として日本軍との直接対決は避ける方針で、同時に中独合作を行ってドイツから軍事顧問団を受け入れ、軍事力の強化を図っていた。

1937年7月7日、北京近郊の盧溝橋で日本軍(支那駐屯軍)と国民党軍(第29軍)の間に偶発的戦闘が発生した。一旦は解決に向かっていたが、蔣介石は交渉を有利に運ぶため上海攻撃を決断し、8月13日、第二次上海事変が発生する。国民党軍はトーチカを中心とした防衛ライン(ゼークト・ライン)に日本軍を誘引し、損害を強要する計画であった。上海の日本軍兵力は少数の海軍陸戦隊のみであったため、8月15日、日本は2個師団からなる上海派遣軍(最終的に4個師団)の派遣を決定すると同時に、海軍の陸上攻撃機による渡洋爆撃も開始された。8月23日、上海派遣軍は上海北部沿岸に上陸。増強された日本軍は損害を蒙りながらもゼークト・ラインを突破し、11月5日に新たに派遣された第10軍(3個師団)による杭州湾上陸作戦が成功すると、国民党軍は南京に向かって退却を開始した。11月7日には上海派遣軍と第10軍を統括する中支那方面軍が創設された。当初参謀本部は南京への攻撃は認めていなかったが、中支那方面軍は南京攻略を主張、12月1日にこれが認められた。12月7日南京攻略戦が開始され、12月13日に南京は陥落した。それに先立つ11月16日に国民政府は重慶へ遷都しており、12月7日には蔣介石も南京から脱出した。

その間も講和交渉は行われていたが、1938年1月16日、近衛文麿総理は「国民政府を対手とせず」の声明を出して交渉を打ち切り長期戦へと突入した。同年には国家総動員法が制定された。その後も日本軍は戦域を拡大していくが、東南アジアからの援蔣ルートによる英米の支援を受けた重慶国民政府は講和に応じなかった。重慶政府との早期講和は無理と判断した日本は、1940年3月30日に汪兆銘に南京で親日政府を樹立させたが(中華民国南京国民政府)、南京政府を承認した国は少なかった。このような中、日中戦争の単独解決は不可能で、一挙解決のためには武力行使も含む東南アジア進出が必要との考えが生まれた。一方で1939年5月から9月のノモンハン事件で陸軍は大損害を受け、ソ連の極東軍事力が大幅に強化されていることが分かり、北進論は勢いを失った。結果、1940年7月には南進論が国策として決定された。

満洲事変後から陸軍は師団の増設を検討していたが、1937年9月1日に12個師団が追加編成され、太平洋戦争開始前までにさらに27個師団が増設された(内、5個師団が解散されたため、太平洋戦争開戦時の総師団数は51個師団)。中国大陸(満洲除く)への派遣兵力は最大85万人に達し、「総軍」たる支那派遣軍が設置された。海軍も航空隊を派遣した。実質的な全面戦争であったにも関わらず、両国とも宣戦布告は行わなかったが、これは欧米諸国との貿易が阻害され継戦能力が低下することを避けるためであった。他方海軍は1936年末にワシントン海軍軍縮条約が失効すると、戦艦2隻・空母2隻の建造を含む③計画に沿って艦艇・航空機の増強を行った。

1939年9月1日、ソ連との間に独ソ不可侵条約を結んだドイツはポーランドに侵攻、第2次世界大戦が始まった。翌年にはオランダ、フランスも降伏、イギリスもドイツへの対抗で手一杯の状態となった。これは東南アジア植民地の防衛力低下を意味し、このような状況の中、南進が具体化する。1940年9月23日、日本軍は援蔣ルートの封鎖を理由に北部仏印進駐を開始、東南アジア進出の足がかりを構築した。9月27日には日独伊三国同盟が締結されるが、日独ともにアメリカの参戦防止を期待してのものであった。外相松岡洋右はソ連を含めた四国同盟とし、さらなる対米抑止力の向上を主張したが、すでに独ソ関係は悪化しておりこれは実現できず、日ソ中立条約を結ぶに留まった。1941年6月22日に独ソ戦が勃発、三国同盟による米国参戦阻止はほぼ期待できなくなった。陸軍は対ソ戦を視野に入れて関東軍特種演習を実施したがすでに南進が既定方針となっており、ソ連侵攻は見送られた。

その後も日米交渉は続けられていたが、7月28日の南部仏印進駐をきっかけに米国は態度を硬化させ、日本に対する石油の輸出を全面的に禁止した。参謀本部は10月15日までに交渉が妥結できない場合は開戦を主張していたが、10月18日に近衛文麿首相は辞職し、陸軍大臣であった東條英機が後任の首相に就任した。東條内閣は昭和天皇の意向に沿ってなおも米国政府との交渉を続けたが、11月26日には中国からの撤兵や日独伊三国同盟からの離脱を含むハルノートが提出されると交渉妥結は不可能と判断、開戦が決定された。

12月8日、陸軍の第25軍がマレー半島へ上陸・シンガポール攻略に向かった。同日に海軍の基地航空部隊がフィリピンを空襲、また6隻の空母から出撃した空母航空隊がハワイ真珠湾を攻撃した。真珠湾攻撃でアメリカ太平洋艦隊の戦艦部隊はほぼ壊滅した。12月10日には、イギリス東洋艦隊の戦艦・巡洋戦艦を海軍の陸上攻撃機が撃沈し、水上艦艇に対する航空機の優位性を証明した。その後も南方作戦は順調に進み、12月22日に第14軍主力がフィリピン上陸、1942年1月11日に第16軍がボルネオ上陸、1月18日に第15軍ビルマ侵攻、2月15日にシンガポール陥落、3月9日に蘭印の連合軍が降伏、5月下旬にはビルマ全土を征服、フィリピン攻略は予定より遅れたが、5月10日にはフィリピンのアメリカ軍は降伏した。また、その間に香港、ウェーク島、グアム島、ラバウルを占領した。海軍は4月にインド洋作戦を実施し、イギリス東洋艦隊をケニアのキリンディニまで後退させ、第一段階作戦は完了した。

日米の国力差は圧倒的であり、米国を降伏させることは不可能であった。このため、開戦前の「対英米蘭蔣戦争終末促進に関する腹案」では「独伊と提携して先ず英の屈服を図り米の継戦意思を喪失せしむるに勉む」とされ、東南アジアの資源地帯を占領した後には持久戦に移行する予定であった。しかし、ドイツが対ソ戦に集中している以上英国の早期屈服は期待できず、当初より米国との戦争には消極的であった連合艦隊司令長官山本五十六は長期戦は米国を利するのみであり、連続的な勝利のみが米国との早期講和を実現するとし、第二段作戦としてハワイ攻略を主張した。その前哨作戦としてミッドウェー島攻略が実施されることとなったが、それに先立ち軍令部主導の米豪遮断作戦のためにインド洋作戦から帰還中の空母2隻が派遣され、5月8日に史上初めて空母部隊同士が交戦した(珊瑚海海戦)。日本軍は米国空母1隻を撃沈・1隻を中破するという戦術的勝利を収めたが、使用した2隻の空母は損害を受けミッドウェー攻略に参加できなくなった。6月5日、ミッドウェー海戦が発生、米軍は日本海軍の暗号を解読しており、また索敵の失敗もあって、日本海軍は作戦に参加した4隻の空母を失うという大敗を喫した。8月7日、ソロモン諸島のガダルカナル島に米軍が上陸、その後半年間に渡って激しい陸戦・海戦が行われ、日本軍はガダルカナル島を放棄、また日米両海軍とも大損害を受け当面の間大規模な艦隊作戦の実行は不可能になった。しかしながら、その後もラバウル基地を中心に航空戦が展開され、日本の航空戦力は消耗していった。

1944年になると、戦力を整えた米軍は本格的な反撃を開始した。6月15日は第31軍が守備するサイパン島に米軍が上陸、6月19日-20日にはそれに反撃する日本海軍との間にマリアナ沖海戦が勃発した。日本海軍は9隻の空母を中心に基地航空隊と協力して米海軍の15隻の空母と決戦を行う計画を立てたが、海戦前に基地航空隊は壊滅しており、また空母航空隊も質量ともに米軍に劣り、空母3隻を失って敗北した。7月9日にサイパンの日本軍は全滅。絶対国防圏とされたサイパンの陥落により日本の敗北は時間の問題となり、東條首相は責任をとって辞職し、小磯國昭が首相となった。

10月20日、米軍はフィリピンのレイテ島に上陸、10月23日-25日に史上最大の海戦と言われるレイテ沖海戦が勃発するが、日本海軍はここでも敗北し、以後水上部隊の組織的活動が不可能となった。また、サマール島海戦で初の神風特別攻撃隊が投入された。フィリピンの第14方面軍は翌年6月まで抵抗を続けたが、米軍はフィリピン各地に航空基地を建設し、東南アジアから日本への物資輸送を妨害、潜水艦による通商破壊もあり、1945年3月には南方航路は完全に遮断された。一方、サイパンを占領した米軍は大規模な航空基地を整備し、11月24日から航空機B-29による日本本土空襲が開始された。当初は軍事施設に対する高空からの精密爆撃が行われていたが、3月10日の東京大空襲からは低空からの無差別爆撃に切り替えられたために、民間人の死傷者が急増していった。B-29の不時着基地および護衛戦闘機の基地として利用するため、米軍は2月19日に硫黄島に上陸したが、日本軍は頑強に抵抗し米軍は大損害を受けた。沖縄戦では、4月1日に米軍が沖縄本島に上陸を開始、日本軍は熾烈な航空特別攻撃を大量投入敢行、約11万人の第32軍が倍の兵力を有する米軍に対して持久戦術を採用して米軍に損害を与えていた。5月4日に反攻に転じ総攻撃を実施したが失敗し、6月23日に沖縄での組織的戦闘は終結した。沖縄戦では約9万人の日本軍の戦死者に加え、民間人も10万人近くが犠牲となった、一方米軍も、戦死約14,000名、戦傷約72,000名という損害を出した。ビルマでは第15軍がインド国民軍とともに1944年3月にインドを目指したインパール作戦を実施したが敗北し、1945年5月にはイギリス軍にラングーンを奪回されていた。シンガポール、マレー半島、蘭印は日本軍の支配下にあったが、すでに日本との交通は途絶しており、資源地帯としての意味はなさなくなっていた。中国では大陸打通作戦に勝利していたものの、戦局の大勢には影響を与えず、単独和平工作(繆斌工作)も失敗した。沖縄上陸・繆斌工作失敗の責任を取り、小磯総理は辞任、4月8日に鈴木貫太郎内閣が組織された。朝鮮半島からの海上補給路まで絶たれつつあった[67]。

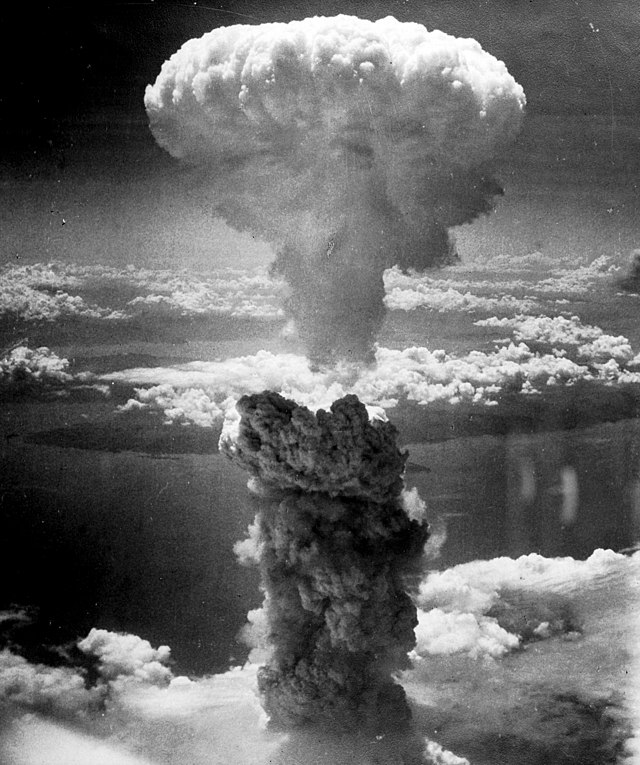

日本軍はなおも本土決戦の準備を続けたが(決号作戦)、連合国も日本本土上陸作戦(ダウンフォール作戦)を計画しつつ7月26日に日本軍の無条件降伏を求めるポツダム宣言を提示した。1945年8月6日と8月9日、米国は広島と長崎に2つの原子爆弾を投下した[68]。2発の原爆により、推定150,000〜246,000人が死亡した。広島の建物の69%が破壊され、6%が損傷した[69][70]。8月8日、ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄し満洲へ侵攻した。これはヤルタ会談におけるフランクリン・ルーズベルト大統領の要請に基づくものであった。

9日深夜から8月10日早朝にかけて御前会議が行われたが紛糾し、鈴木貫太郎首相は昭和天皇の聖断を仰いだ。天皇はポツダム宣言の受諾を表明、8月15日に日本は降伏した。9月2日に東京湾の戦艦USSミズーリにて、重光葵率いる日本代表団が正式な降伏文書に署名した。ダグラス・マッカーサー大将他、イギリス、中華民国、オーストラリアなどの連合国代表が列席した[71]。1945年9月9日、南京で別の降伏式が実施された。

敗戦後に日本は連合国軍の占領により一端は武装解除されて帝国陸海軍は解体されるが、1950年に朝鮮戦争が勃発すると共産主義国家(東側諸国)に対抗するためにGHQは当初の予定を繰り上げ、段階別に日本の再軍備を進めることになった。1950年に創設された警察予備隊は7万名から成る警察力を有する準軍事組織として組織されたが、サンフランシスコ講和条約が発効し連合国軍による占領が終了した1952年には海上警備隊(後に警備隊)、保安隊、1954年には保安隊と警備隊が統合され自衛隊(陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊)として再編・変容していった。なお、日米安全保障条約によりGHQ占領終了後も在日米軍の駐留は継続される。GHQは更に西ドイツのドイツ連邦軍同様に国軍へ再編させる腹積もりであったが、国民の旧陸軍への悪感情を配慮し、自衛隊で留めたという逸話も伝わっている[注 20]。また、日本の国防体制では1951年に締結された旧日米安全保障条約に基づく在日米軍との連携が強化されるようになり、防衛費も拡大されるようになる。再軍備や日米同盟は、国内での反戦運動から合憲性を疑われた。自衛隊の正当性は、戦前からの戦争責任と合憲性の観点から市民団体等による非難の対象となり、反基地闘争や安保闘争をもたらすことになった。

冷戦が終結すると、それまで自衛隊を憲法違反の存在として批判してきた社会党が自衛隊の合憲性を認め、さらに日米安保も堅持する方針が打ち出された。1997年の朝鮮半島有事を想定した日米防衛協力のための指針改定を経て、2015年には自衛隊による米軍の支援を世界規模に広げた日米新ガイドラインが制定されたほか、憲法の解釈変更によって集団的自衛権の行使が認められるなど、自衛隊は従来の「専守防衛」から、世界各地でアメリカ軍の世界戦略の一翼を担う戦力に変質しつつある。また有事法制の成立で防衛活動の法的整備が進むとともに、世界各地への平和維持活動やイラク派遣などの政策が実施されるようになった。

湾岸戦争(1990年から1991年)の間、日本国憲法第9条の制限のために自衛隊は参加できなかったが、日本は100億ドルの金銭的貢献を行い、軍事ハードウェアを送った[72]。日本が部隊を派遣できないことは大きな屈辱とみなされ、財政的貢献(小切手外交)を行うだけでは日本は国際的な尊敬を得られないことを学んだ。軍事計画者は、日本の平和主義外交政策から離れることを決意した[73]。

日本自衛隊は国連の国際連合平和維持活動(PKO)や災害救援など、数多くの国際平和維持活動に参加してきた。[74]1991年から2016年まで、自衛隊は約32件の海外派遣をした。これらは主に東南アジア、南アジア、中東にあった。

2007年(平成19年)1月9日 - 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行により、防衛庁設置法が防衛省設置法に改題され、防衛庁は防衛省(Ministry of Defense)に改められた。

2010年以来、様々な政策により、外交政策における日本の軍隊の役割が増加した。日本の2010年防衛計画の大綱は、防衛政策を旧ソビエト連邦から中国への焦点から変更した[75]。

2013年6月7日、安倍内閣は国家安全保障会議を創設するための関連法案(安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案)を閣議決定した[76]。

防衛費を10年間削減した後、日本は2013年に防衛予算を増やした。日本の内閣は2013年12月に国家安全保障戦略(National Security Strategy)を承認した。中国は、南シナ海と東シナ海の現状を一方的に変えるために、空と海で軍事力を使用している。これは確立された秩序に反する中国の主張に基づいている。中国はまた、軍事および国家安全保障政策の透明性に欠けている[77]。

自衛隊は、世界で最も技術的に進歩した軍隊の1つである。自衛隊は、2015年のクレディ・スイスレポートで、従来の能力において世界で4番目に強力な軍隊にランクされた[78]。GDPのわずか1%で世界で8番目に大きい軍事予算を持っている(2011)。

平和安全法制、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」。2016年(平成28年)3月29日午前0時から施行された[79][80]。

内閣府による2018年1月の調査では、89.8%が自衛隊に対して良い印象を持っていることがわかった[81]。

日本は、2018年4月7日に、日本版海兵隊とも呼ばれる[82]水陸機動団を設立した[83]。

防衛省は、2018年度に、主に中国とロシアの未確認航空機に対する航空自衛隊ジェット機による999のスクランブルがあったと報告した。638(64%)は中国の航空機であり、343(34%)はロシアの航空機だった。2019年6月20日、2機のロシアの爆撃機(Tu-95 (航空機))が同じ日に2回日本に領空侵犯した[84]。

日本を平和主義国から軍隊のある「普通の」国に変えることへの支持が増えている。2019年4月、共同通信社の世論調査では、日本国憲法第9条の変更(改正)を支持するとの回答が45%に及んだ[85]。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.