レイテ島の戦い

ウィキペディアから

レイテ島の戦い(レイテとうのたたかい)は、1944年(昭和19年)10月20日から終戦までフィリピン・レイテ島で行われた、日本軍とアメリカ軍の陸上戦闘である。日本軍の当初の作戦では、ルソン島では陸軍が中心となって戦闘するが、レイテ島を含む他の地域では海軍及び航空部隊により戦闘する方針だった。ところが台湾沖航空戦で大戦果をあげたと信じた大本営は、フィリピン防衛を担当する第14方面軍司令官・山下奉文大将の反対を押し切り、作戦を急遽変更して陸軍もレイテ島の防衛に参加して迎え撃つこととした。ルソン島に配備されるはずだった多くの陸軍部隊がレイテ島へ送られ、連合軍は苦戦を強いられて、のちのルソン島侵攻作戦に遅れが出ている。約2カ月の戦闘でレイテ島の日本軍は敗北し、大半の将兵が戦死する結果となった。

| レイテ島の戦い | |

|---|---|

フィリピンへの帰還を果たしたマッカーサー元帥(10月20日) | |

| 戦争:太平洋戦争 | |

| 年月日:1944年10月20日 - 1945年8月15日 | |

| 場所:レイテ島 | |

| 結果:アメリカ軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 大日本帝国 フィリピン |

アメリカ合衆国 フィリピン オーストラリア |

| 指導者・指揮官 | |

| 山下奉文 鈴木宗作 † 牧野四郎 † 富永恭次 片岡董 |

ダグラス・マッカーサー ウォルター・クルーガー フランクリン・C・シバート ジョン・リード・ホッジ トーマス・C・キンケイド ジョージ・ケニー セルヒオ・オスメニャ ルペルト・カングレオン |

| 戦力 | |

| 第16師団、第102師団、第30師団、第26師団、第1師団、第68旅団 84,006名 | 第7歩兵師団、第96歩兵師団基幹、第1騎兵師団、第24歩兵師団基幹他 200,000名 フィリピン人ゲリラ |

| 損害 | |

| 戦死 79,261名 | 戦死 3,504名 行方不明 89名 戦傷 11,991名 フィリピンの軍 13,000 民間人犠牲者多数 |

決戦前夜

- 1944年3月 第14軍、大本営の直属(1942年6月 - )から再び南方軍に編入される

- 4月 南西太平洋方面連合軍司令官ダグラス・マッカーサー大将、ニューギニア・ホーランジアにフィリピン奪還司令部を置く

- 6月 南方軍、総司令部をシンガポールからマニラに移す

- 7月24日 大本営、捷号作戦準備を決定し、南方軍、関係軍司令官に下令する

- 7月28日 第14軍から第14方面軍に改編される。その下に第35軍創設

- 8月下旬 第14方面軍司令官 黒田重徳中将が更迭される

- 9月15日 米統合参謀本部、マッカーサー将軍に対し10/20にレイテに上陸、ニミッツ提督は「これに協力」と命令を下す

- 9月21、22日 米機動部隊、マニラを空襲。日本軍の被害甚大。対日協力のフィリピン大統領ラウレル、対米英宣戦を布告

- 9月28日 第一方面軍司令官 山下奉文大将、満州牡丹江から軍用機で立川へ。3年ぶりに日本の土を踏む

- 9月29日 山下大将、大本営に出頭。翌日、宮中に伺候する。山下大将、第14方面軍司令官に着任

- 10月5日 山下大将、軍用機で所沢飛行場を飛び立つ。翌日夕刻、マニラ市に到着

- 10月7日 山下大将、参謀長をはじめ、多くの参謀を若手に入れ替えるなどの第14方面軍司令部の再編成を行う。新参謀長に武藤章中将が任命される(当時、武藤は在スマトラの近衛第2師団長の職にあった。マニラ赴任は10月20日の夜である)

- 10月11日 山下大将、隷下兵団長と会同し、作戦計画を明示する

- 米機動部隊(ハルゼー提督)、ルソン島北部アパリ飛行場を空襲。翌日、台湾南部を空襲する

- 10月12日 - 15日 台湾沖航空戦

- 10月15日 第26航空戦隊司令官有馬正文海軍少将、96機を率いてフィリピン・ダバオ基地を出撃。台湾沖で戦死する

- 10月17日 レイテ島周辺に台風接近。米軍、レイテ東方海上に集結。部隊は戦闘艦艇157隻、輸送船420隻、特務艦船157隻、兵力は20万名以上である

- 米軍、レイテ湾口の小島スルアンに上陸。スルアン島の日本軍守備隊全滅

- 10月18日 米軍、レイテ島内の日本軍の重要飛行場を空襲する

- 10月19日 陸軍参謀本部、捷一号第一次発動を下命する。同日午後、連合艦隊は捷一号作戦発動を下命する

- 10月20日 同日午前10時、米軍、艦砲射撃支援のもとにレイテ島タクロバン、その南方30キロのドラッグに上陸開始

比島(フィリピン)防衛の作戦要綱とその矛盾点

要約

視点

第14方面軍司令官山下大将が、大本営から指示された比島防衛の作戦要綱は次のとおりである。

- 第14方面軍司令官は、南方軍司令官に隷し全比島の防衛に任じる。このため、米軍の比島侵攻には、まず南部比島に予想し、この際には海軍、空軍をもって決戦とする。次に米軍がルソンに来攻する場合は、陸軍をもって決戦する。

- 全比島の治安維持に関し、必要に応じ、比島政府に協力する。但し比島政府との交渉は、南方軍司令官及び大本営もこれに当る。

問題は1である。

はじめの一文に、第14方面軍司令官は全比島の防衛に任じると書かれてあるが、実際は違っていた。それは日本軍の指揮系統の統一が図られていなかったからである。陸軍と海軍とが完全に独立していたことはいうまでもなく、同じ陸軍内でも第14方面軍の上部機関である南方軍がマニラにあり、方面軍司令官は、第4航空軍司令官、第3船舶司令官と同じ立場にあって、南方軍総司令官寺内寿一元帥の隷下にあった。つまり、第14方面軍司令官はフィリピン全島の防衛という任務にもかかわらず、フィリピンに所在する同じ陸軍航空や船舶部隊すらも指揮できなかったのである。作戦考案一つにとっても、海軍司令長官、航空軍司令官、船舶司令官と協議してその賛同を求め、そのあとで上司の寺内元帥の許可を得なければならなかった。

次に米軍がルソンに来攻する場合は、陸軍をもって決戦するという一文である。もともとフィリピンは島国のためにアメリカ軍がどこから侵攻するのか、判断が難しい地域であった。この点についてフィリピン防衛に関する計画(捷一号作戦)では、アメリカ軍の侵攻をフィリピン中南部と予想して、その侵攻地点で航空・海軍の総力をあげて決戦を行い、陸軍の地上部隊の基本的役割は上陸した残敵を所在部隊が叩くというものとされた。陸軍が決戦の主力となるのは、予想が外れてルソン島に上陸があった場合のみに限定されていた。山下大将はそれを自ら確認した上で「ルソン決戦」準備を進めていた。

ところが台湾沖航空戦において海軍が戦果誤認から「空母11隻を撃沈など大戦果をあげた」とする誤った戦果報告を天皇に奏上し、御嘉尚の勅語まで発表された。国民は「アメリカ機動部隊殲滅の大勝利」に沸きかえった。しかし、大本営海軍部は、16日に索敵機が台湾沖で空母7隻を含むアメリカ機動部隊を発見したとの報告を受け、極秘に戦果報告の再判定を行い、大戦果が誤認であることを確認していた[1]。にもかかわらず、「幻の大戦果」であったという事実は、20日のフィリピン防衛戦に向けた陸海軍合同作戦会議においても陸軍には伝達しなかった。

この虚報に乗ってしまった陸軍上層部は、レイテ島へ大規模な増援部隊を送り地上決戦を行う「レイテ決戦」への戦略転換を図った[2]。寺内司令官は、作戦を根底から覆す命令を山下大将に下した。

一方、台湾沖航空戦の戦果を疑っていた山下は反対した。戦力乏しく、制空権が奪われている以上、レイテへ兵員、物資を輸送するのはほとんど不可能に近いと判断したからである。マニラからレイテ島までの距離(約730km。これは東京-岡山と同じ)を考えれば山下の判断は適当であった。第14方面軍参謀たちも大本営、南方軍のレイテ決戦論に反対した。

しかし、10月22日、寺内元帥は山下司令官を南方軍総司令部に呼んで叱り飛ばし、「元帥は命令する」と一言述べた。山下はもう何も言えなかった。そして、「海軍が大戦果を上げているのに、陸軍が後れをとってはならない」との空気の下、次のような南方軍命令が下された。「一、驕敵撃滅の神機到来である。 二、第14方面軍は海空軍と協力し、なるべく多くの兵力を以ってレイテ島に来攻する敵を撃滅せよ。」

こうしてフィリピン攻防戦のターニング・ポイントであるレイテ決戦が決定された。

昭和天皇は戦後に「陸軍、海軍、山下皆意見が違ふ。斯様な訳で山下も思切つて兵力を注ぎこめず、いやいや戦つてゐたし、又海軍は無謀に艦隊を出し、非科学的に戦をして失敗した。」「参謀本部は、現地の事情を知りぬいてゐる現地軍に作戦を一任せず、東京から指揮する有様であつた。」と語っている[3]。

戦闘経過

要約

視点

山下大将の危惧は現実のものとなる。台湾沖航空戦で大損害を被ったはずのアメリカ海軍機動部隊は健在で、逆に日本側航空兵力300機以上の喪失により、事実上フィリピンの制空権を失った状態で戦う状況となった。10月20日に上陸してきたアメリカ軍は敗残兵などではなく、第6軍(クルーガー中将)の兵員10万名(最終的に20万)の大部隊だった。その総指揮官は、かつて「私は戻ってくる。(I shall return. アイシャル・リターン)」という台詞を残してフィリピンを去ったダグラス・マッカーサー大将であった。

アメリカ軍の上陸

レイテ島を守備管轄していたのは、第14方面軍指揮下の第35軍(司令官・鈴木宗作中将)であった。第35軍は後方のセブ島に司令部を置き、主力をミンダナオ島に配置していた。レイテ島を守備していたのは、第35軍隷下にある4個師団と2個旅団のうち、第16師団(師団長・牧野四郎中将)のみであった。

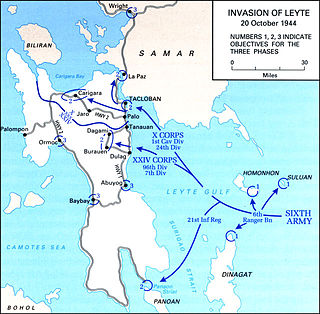

10月20日午前10時、アメリカ側は第10軍団の第24師団(師団長・アービング少将)と第1騎兵師団(師団長・マッジ少将)がレイテ島東岸のタクロバンに、続いてその南方約27キロのドラッグに第24軍団の第7師団(師団長・アーノルド少将)と第96師団(師団長・ブラッドレー少将)が上陸を開始した。レイテ島南端のパナオン島地区にも第24師団の第21歩兵連隊戦闘団が上陸した。各上陸部隊は戦車揚陸艦や各種上陸用舟艇に分乗し、水陸両用戦車も伴っていた。

第16師団は約2万名の兵力を擁していたが、わずか1時間の戦闘で奥地のジャングルへ後退した。これはサイパン島の戦いのような「水際死守」で多くの兵士を緒戦で失った苦い戦訓から、後方のジャングルでの抵抗線形成が日本軍の作戦となっていたからである。第16師団他の日本軍部隊は、内陸のブラウエン南・北飛行場周辺やダガミなどに主防衛線を展開した。これによりタクロバンなどの海岸地帯の飛行場の多くはアメリカ軍占領下となった。アメリカ軍もほとんど水際での抵抗を受けなかったと記録している。しかし、第24師団に対してだけは激しい水際反撃があった。同師団の上陸地付近に配置されていた日本軍野砲兵第22連隊第2大隊及び歩兵第33連隊は、第一波の上陸は無視し、第二波を引きつけた時点で猛烈な射撃を開始した。この反撃により、日本軍の砲兵は戦車揚陸艦4隻に75mm野砲弾を命中させ、うち1隻を炎上させた。これにより師団司令部が多くの死傷者を出した。第7師団なども、ジャングルに橋頭堡を拡大しようとすると抵抗を受けはじめた。

午後3時、南西太平洋方面連合軍司令官ダグラス・マッカーサー大将は第3次上陸部隊とともに膝まで水に浸かりながら、タクロバン海岸に上陸した。それはマッカーサーがコレヒドール島を脱出してから2年7カ月後のことであった。夕刻までにアメリカ軍は兵員6万名と10万トンの車両、物資をレイテ島に揚陸した。21日明け方にかけて、日本軍の独立戦車第7中隊などは、散発的な反撃をドラッグ飛行場周辺の第7師団に対して行ったが、すべて撃退された。アメリカ軍の初日の損害は死傷250人であった。

翌21日以降、アメリカ軍は戦車や砲兵の支援の下、内陸への侵攻を開始した。第10軍団はレイテ渓谷を抜けて北岸のカリガラ平原を目指し、第24軍団は中部のブラウエンやダガミへと進撃した。第16師団以下の日本軍は飛行場周辺などに陣地を築き抵抗したが、戦車や火炎放射器によりじわじわと制圧されていった。日本軍の夜襲が成功することもあったが、第16師団の第20・第33連隊長が23日に相次いで戦死するなど組織的戦力を失っていった。24日午後には戦車およそ40両を先頭とするアメリカ軍2個大隊が、海岸より西へ10kmのブラウエン地区へ進入し、翌25日にはドラッグ方面の日本軍部隊は全滅した。

戦闘の間、日本軍の通信状態は不良で、第16師団と第35軍司令部との通信は21日午前0時ごろから22日午後10時ごろまでまったく通じていなかった。25日から30日までは、第35軍と第14方面軍との通信が途絶えてしまった。

航空総攻撃

1944年10月17日にレイテ島に連合軍大艦隊接近との偵察機からの報告があった。台湾沖航空戦で大損害を被ったアメリカ軍艦隊が接近する台風を避けて避難しているに過ぎないとの楽観論もあったが、第4航空軍司令官の富永恭次中将は大本営の戦果報道は過大であると疑っていたこともあって、これが連合軍により本格的な上陸作戦と判断し、即座に「軍は死力を尽くしてレイテ来攻の敵を撃滅せんとす」と全軍に訓示した[4]。指揮下の精鋭第2飛行師団に、日本陸軍が航空要塞として整備してきたレイテ島西のネグロス島に進出し、迎撃準備するように命じた[5]。実際にこの大艦隊はレイテ島上陸を目指してダグラス・マッカーサー大将が直卒する大艦隊であったが、迎撃を命じられた第2飛行師団は、航空畑一筋で歩んできた師団長山瀬昌雄中将が、15日のアメリカ軍機動部隊の空襲で重傷を負い、急遽、騎兵畑で、航空は素人の木下勇中将が後任の師団長となっており、手際の悪さから準備に数日を要してしまい、易々とアメリカ軍の上陸を許してしまった[6]。第4航空軍は手持ちのわずか50機で、ダバオ誤報事件後の混乱で大損害を被っていた海軍第一航空艦隊の30機と共に連合軍の大艦隊を迎え撃つことになり[7]、第一航空艦隊司令長官の大西瀧治郎中将は、少数の手持ち機で戦果を挙げるために神風特別攻撃隊を編成している[8]。

第4航空軍は限られた手持ちの戦力で全力攻撃を行い、10月19日には20機、20日に14機の攻撃機を出撃させた[9]。20日には出撃した飛行第62戦隊の渡辺武志大尉率いる6機の一〇〇式重爆撃機「呑龍」のうち[10]1機が大艦隊の外縁の列で航行中であった軽巡洋艦「ホノルル」に接近、無数の対空砲火を浴びせられる中、冷静に好位置から魚雷を発射し、見事に命中させると無事に飛び去っている。「ホノルル」は艦橋前方に命中した魚雷で舷側に大穴が空いて大破し、60名のアメリカ兵が戦死した[11]。しかし、連合軍を足止めするほどの効果はなく、この日に連合軍はレイテ島に上陸した。21日にも富永は出撃を命じ、オーストラリア海軍の重巡洋艦「オーストラリア」に、第6飛行団の「九九式襲撃機」が対空砲火を被弾後そのまま体当りしている[12]。「九九式襲撃機」は艦橋に命中し、火のついた航空燃料をまき散らして、それをまともに被ったエミール・デシャニュー艦長とジョン・レイメント副官を含む30名が焼死している[13][14]。

捷一号作戦が発令され、連合艦隊が総力を挙げてレイテ湾を目指していた10月23日夕刻にようやく第4航空軍は200機の作戦機をネグロス島に集結させ、戦力を集中して陸軍未曾有の一大航空攻勢を10月24日と25日の2日間に渡って行った。司令の富永恭次中将はネグロス島に進出すると、「2日目までに100隻撃沈を目標とする。このため1機1船必殺必沈に徹す」という作戦計画を掲げ、攻撃目標を「敵輸送艦を目標とし、敵の後続遮断を狙いとする」と命じたが[15]、しかし現実は、作戦機の稼働率が非常に低く、なかには1個戦隊24機の中で、稼働機は1機という戦隊もあった[16]。そのため、出撃航空隊間の連携もうまくいかず、陸軍が研究と訓練を重ねてきた[17]、期待の跳飛爆撃部隊飛行第3戦隊の「九九式双発軽爆撃機」22機が出撃したが[18]、護衛戦闘機隊と連携ができず、上陸支援のアメリカ軍護衛空母群から出撃した「F4Fワイルドキャット」隊の迎撃により[17]、途中で引き返した4機を除いて18機全機が撃墜され、戦隊長の木村修一中佐も戦死するなど、跳飛爆撃が実戦では通用しないことが露呈した[19]。

艦船に対する戦果としては、飛行第12戦隊と飛行第62戦隊の精鋭で編成された雁部隊の「九七式重爆撃機」4機が[20]輸送艦隊を爆撃しようとしたところ、そのうち1機が護衛艦隊の対空砲火で被弾してしまったので、その「九七式重爆撃機」はそのまま弾薬輸送船を狙って突進を始めたが、並んで停泊していた歩兵揚陸艇「LCI-1065」に命中した。小型のLCI-1065は重爆の体当たりにひとたまりもなく艦体が真っ二つになると、数分のうちに海中に沈んでいる。ほぼ同じタイミングで被弾した海軍の「一式陸上攻撃機」が「ソノマ(艦隊曳航船)」に突入し、ソノマもたちまちのうちに沈没した。この陸海軍の2機は、いずれも正式な特別攻撃隊が出撃する前の自発的な体当たりではあったが、沈没した2隻はアメリカ海軍では最初に特攻で沈められたアメリカ軍艦という扱いになり、今後激化していく日本軍の特攻を予感させるものとなった[21]。

一方で日本海軍は、10月23日から25日の間、捷一号作戦の計画に則り、連合艦隊の総力を挙げた攻撃を行ったが完敗に終わった(レイテ沖海戦参照)。海戦中に第一航空艦隊長官大西瀧治郎中将によって神風特別攻撃隊が編成され、アメリカ軍の護衛空母を6隻撃沈破するなど大きな戦果を挙げた。陸軍も航空特攻の準備を進めており、日本内地で編成した万朶隊や富嶽隊をフィリピンに進出させて、第4航空軍の指揮下に入れており、この後特攻は日本軍の主要戦術となっていく。レイテでの特攻作戦においては、大西と富永は連携をとりながら作戦を展開していた。富永も海軍に対しては協力を惜しむことはなく、大西が、海軍には性能のいい偵察機がなく戦果確認に苦労しているので、陸軍への協力を富永に直々に要請しているが、富永は陸海軍の連携を重んじて大西の要請を快諾し、この後、陸軍の「一〇〇式司令部偵察機」が海軍特攻の戦果確認協力を行なうなど、一般的には仲が悪かったといわれる日本陸海軍であったが、ことフィリピンにおいては、大西と富永の人間関係もあって良好な関係であった[22]。レイテを含むフィリピン戦で、海軍は特攻機333機を投入し、420名の搭乗員を失い[23]、陸軍は210機を特攻に投入し、251名の搭乗員を失ったが[24]、挙げた戦果も大きく、連合軍は、フィリピン戦で特攻により、22隻の艦艇が沈められ、110隻が撃破された。これは日本軍の通常攻撃を含めた航空部隊による全戦果のなかで、沈没艦で67%、撃破艦では81%を占めており[25]、特攻は相対的に少ない戦力の消耗で、きわめて大きな成果をあげたことは明白であった[26]。特攻で大損害を被った連合軍のなかでは、日本軍がフィリピンにあと100機の特攻機を保有していたら、連合軍の進攻を何カ月か遅らせることができたという評価もある[27]。

日本海軍の攻撃を撃退したマッカーサーであったが、一息つく暇もなく、第4航空軍の猛攻にさらされた。連合軍の極東空軍(Far East Air Force, FEAF)司令官ジョージ・ケニー少将もマッカーサーと共に常に最前線におり、参謀たちと一緒にレイテ島で確保したばかりのタクロバン飛行場の整備の陣頭指揮をとっており[28]、第5空軍の戦闘機を進出させて、強力な航空支援体制を確立しようとしていた[5]。第4航空軍司令官富永は、連合軍が強力な航空支援体制を構築する前に、飛行場を叩くべく、タクロバン飛行場攻撃を行った。10月29日に第16飛行団の新鋭戦闘機四式戦闘機「疾風」がタクロバン飛行場を偵察すると、昨日まではなかったアメリカ軍戦闘機がずらっと並んでいるのを発見した。攻撃の好機と考えた第16飛行団長新藤常右衛門中佐は四式戦闘機「疾風」11機にタ弾を搭載させて出撃を命じた[29]。この攻撃は成功して第16飛行団は隊長の山崎機以下の4機「疾風」を失ったが、偵察機の報告によって地上のアメリカ軍機約100機を撃破したことが判明し、司令部に帰った富永は満面の笑みで新藤に「よくやった。偵察機が撮ってきた戦果の写真はいずれそちらに送る」と称賛の電話をかけている[5]。しかし、新藤の再出撃の申し出に対しては「昼間攻撃に引き続き夜間攻撃を行わんとする貴官の決心は壮とするも、貴隊に残された以後の任務はなお高い。敵飛行場の夜間攻撃は、爆撃隊に実施せしむ」とし「あすは、一日中、操縦士をゆっくり昼寝させてくれ」と休養を取るように命じている。新藤は富永が第16飛行団の戦力を温存したいという好意を感じて、その配慮に感謝している[30]

第16飛行団の攻撃で大損害を被った極東空軍司令官のケニーは、これまでに確保した飛行場にレーダーを設置して、日本軍の空襲を警戒していたが、この後も、第4航空軍の攻撃機はそれを嘲笑うかのように、山稜ごしに熟練した操縦技術で低空で侵入し連合軍のレーダーを妨害して空襲を繰り返した[31]。1944年11月4日未明にも一式戦闘機「隼」、「九九式双軽爆撃機」、「九九式襲撃機」がタクロバン飛行場を攻撃し、アメリカ軍機41機以上が撃破され、第345爆撃航空群要員100名以上が戦死するという甚大な損害を被っている[32]。第4航空軍の空襲に手を焼いたケニーは、タグロバンにリチャード・ボング少佐や、トーマス・マクガイア少佐など34名のエースパイロットを呼び寄せたが、わずか24時間の間にその半数が日本軍機に撃墜されて戦死している[33]。ケニーが陣頭指揮にあたっても、飛行場整備に手間取っており、雨が降ると、アメリカ軍が確保していたタクロバンやドラッグ飛行場は滑走路がぬかるんで、満足な出撃ができず、天気が回復しても優勢な第4航空軍の戦闘機隊と互角に渡り合うのがやっとであり、レイテ島に上陸したウォルター・クルーガー中将率いる第6軍に十分な航空支援ができず、進軍速度は計画を大きく下回ることとなってマッカーサーを苛立たせた[34]。天候不良の中でも巧みな運用を行う第4航空軍に一方的に攻撃される屈辱感をケニーは味わったが、マッカーサーは最前線で奮闘する部下を思いやって、「ジョージ、君はかけがえのない人物だ」とあまり部下をほめることがないマッカーサーとしては珍しく、ケニーの労を労っている[35]。

日本軍は認識していなかったが、タクロバン飛行場の近隣にあるアメリカ人事業家の近代的な豪邸が、「I shall return」の約束を守ってレイテ島に上陸していたマッカーサーの司令部兼住居となっていた。マッカーサーは大戦初期のフィリピンの戦いのときに、バターン半島に籠って戦う部下将兵を置き去りにしてオーストラリアに脱出したことがあったが、そのときにコレヒドール島のマリンタ・トンネルに籠って全く前線に出てこなかったマッカーサーを、兵士らが「Dugout Doug(地下壕に籠ったまま出てこないダグラス)」と揶揄していたことをマッカーサーはずっと気にしており、この豪邸に日本軍が構築していた地下壕をわざわざ埋めさせて、敵の攻撃を恐れない勇敢な司令官というアピールをしていた[36]。この建物はタクロバン市街では大変目立つ建物であったため、第4航空軍の攻撃機がしばしば攻撃目標としたが、マッカーサーは敢えて避難することはしなかった。幸運にも日本軍機の爆撃が命中したのは1回のみで、マッカーサーの寝室の隣の部屋に命中したが不発であった。また低空飛行する日本軍機に向けて発射した76mm高射砲の砲弾1発が、マッカーサーの寝室の壁をぶち抜いたあとソファの上に落ちてきたが、それも不発であった。また、軽爆撃機が機銃掃射を加えてきて、うち2発がマッカーサーのいた部屋に命中したが、マッカーサーの頭上45cmにあった梁に穴を開けたに止まった。マッカーサーはこの銃弾を取り出してオーストラリアにいる息子のアーサー・マッカーサー4世に手紙を添えて送っている[37]。マッカーサーが司令部幕僚を招集して作戦会議を開催した際にも、しばしば日本軍の爆弾が庭で爆発したり、急降下爆撃機が真っすぐ向かってくることもあって、副官のコートニー・ホイットニー少将らマッカーサーの幕僚は床に伏せたい気分にかられたが、マッカーサーが微動だにしなかったので、やむなくマッカーサーに付き合ってやせ我慢を強いられている[38]。富永は図らずもマッカーサーら連合軍司令部を一挙に爆砕する好機に恵まれて、司令部至近の建物ではアメリカ軍従軍記者2名と、フィリピン人の使用人12名が爆撃で死亡し、司令部の建物も爆弾や機銃掃射で穴だらけになるなど、あと一歩のところまで迫っていたが[39]、結局その好機を活かすことはできなかった[40]。

なおも第4航空軍の猛攻は続き、攻撃機は昼夜間断なく来襲すると、飛行場にびっしりと並べられた連合軍航空機を大量に撃破し、弾薬集積所と燃料タンクを毎晩のように爆砕した。その様子を見ていたマッカーサーは「連合軍の拠点がこれほど激しく、継続的に、効果的な日本軍の空襲にさらされたことはかつてなかった」と第4航空軍の作戦を評価し[41]、マッカーサーの副官の1人であるチャールズ・ウィロビー准将も、タクロバン飛行場に日本軍機の執拗な攻撃が続き、1度の攻撃で「P-38」が27機も地上で撃破され、飛行場以外でもマッカーサーの司令部兼居宅やクルーガーの司令部も爆撃されたと著書に記述しており、第4航空軍による航空攻撃と、連合艦隊によるレイテ湾突入作戦は、構想において素晴らしく、規模において雄大なものであったと評し、マッカーサーの軍が最大の危機に瀕したと回想している[42]。アメリカ陸軍の公刊戦史においても、10月27日の夕刻から払暁までの間に11回も日本軍機による攻撃があって、タクロバンは撃破されて炎上するアメリカ軍機によって赤々と輝いていたと記述され、第4航空軍の航空作戦を、太平洋における連合軍の反攻開始以来、こんなに多く、しかも長期間に渡り、夜間攻撃ばかりでなく昼間空襲にアメリカ軍がさらされたのはこの時が初めてであった。と総括している[43]。

このように、第4航空軍は執拗な飛行場攻撃や四式戦闘機「疾風」の活躍もあって、少なくとも11月上旬まではレイテ島上の制空権を確保していた[44]。当時、第4航空軍を取材していた報道班員の読売新聞記者辻本芳雄によれば、レイテの戦い当初の、富永による第4航空軍の航空作戦は、レイテと陸軍航空要塞ネグロス島の間に日の丸を掲げた日本軍機でもってベルトをかけて、それを昼夜別なく回転するように、タクロバン飛行場やレイテ湾の連合軍艦船に猛攻をかけるといったような、激しくも優勢なものであったという[45]。10月27日、参謀総長の梅津は、レイテ島の戦況とこれまでの第4航空軍の戦いぶりを昭和天皇に上奏したが、昭和天皇からは「第4航空軍がよく奮闘しているが、レイテ島の地上の敵を撃滅しなければ勝ったとはいえない。今一息だから十分第一線を激励せよ」第4航空軍に対するお褒めのことばがあっている[46]。

リモン峠の戦い

すでに述べたとおり、日本の第14方面軍にとって最大の課題はレイテへの兵員、軍需品その他の物資の輸送だった。レイテ沖海戦の敗北は補給をより緊急のものとすると同時に、いっそう困難なものにさせた。日本陸軍は、手始めに第102師団の一部などを増援部隊として送り込んでいた(鈴号作戦)が、続いてレイテ沖海戦の最中から一連の増援作戦を発動していた(海軍側は鈴号作戦を含め多号作戦と呼称)。これにより結果的にレイテ島に送られることとなった主な増援兵力は次のとおりである。

- 第30師団(両角業作中将)の2個連隊基幹 ミンダナオ島から増援

- 第102師団(福栄真平中将)の主力 セブ島から増援

- 第1師団(片岡董中将) 上海から派遣

- 第26師団(山県栗花生中将) ルソン島駐留の第14方面軍直轄

- 第68旅団(栗栖猛夫少将) 上に同じ

- 第8師団(横山静雄中将)の1個連隊基幹 上に同じ

10月24日に出発した第30師団の歩兵第41連隊は、軽巡鬼怒などの海軍艦艇により輸送され、無事にレイテ島西岸オルモックへの上陸に成功した。しかし、第102師団司令部などの輸送は失敗した(第1次多号作戦)。上陸に成功した歩兵第41連隊は北上して、同じく北岸のカリガラ湾へ抜けようとするアメリカ第10軍団と交戦状態になった。約2日の進撃遅滞に成功した後に歩兵第41連隊の防衛線は突破され、11月初めにはカリガラ湾一帯はアメリカ軍の制圧下となった。同じ頃には第16師団の防衛体制もすべて崩壊しており、30日には歩兵第33連隊が全滅、東海岸の飛行場5つは26日までに連合軍に奪われていた。第16師団の残存部隊は脊梁山地へ後退した。なお、約20日後の11月20日の第16師団兵力として約3800名と記録されている。

10月31日、レイテへの最初の本格増援である第1師団がマニラを出発し、レイテ島西岸のオルモックへ向かった(第2次多号作戦)。この輸送作戦は、輸送船4隻中1隻が物資陸揚げ中に沈んだのみで成功し、兵員、物資ともにほとんど無傷で翌11月1日にオルモックに上陸した。同日、第26師団先遣隊の独立歩兵第12連隊(今堀支隊)も海軍の一等輸送艦部隊により無事に輸送され、うち輸送艦1隻はセブ島へ戻り、今度は鈴木中将以下の第35軍司令部をレイテへ運んだ。

無事に上陸できた日本軍の第1師団は、カリガラ湾一帯にアメリカ軍が侵入していると知らず、歩兵第41連隊と同様に北上してカリガラ湾に臨む平原でのアメリカ軍との決戦を企図した。ところが、カリガラ湾に抜ける途中のリモン峠で予想より早くアメリカ軍の第24師団と遭遇し、戦闘となった。以後、日本側はリモン峠一帯の山地に防衛線を展開し、オルモック目指して南下するアメリカ軍を阻止する状況となった。

アメリカ軍は第24師団を主力に、第1騎兵師団の一部を加えてリモン峠を攻撃したが、容易には突破できなかった。予想外の苦戦に、アメリカ軍は第6軍予備としていた第32師団に加え、急遽呼び寄せた第11空挺師団を増援部隊として11月中旬にレイテ島へ投入した。うち第32師団が、上陸以来の戦闘で大損害を受けていた第24師団と交代して主力となった。11月25日にアメリカ軍はリモン峠北部の制圧を宣言したが、以後もリモン峠周辺から南方の脊梁山地では激戦が続いた。この時点までで、リモン峠でのアメリカ軍損害はおよそ死傷1500人であった。

日本軍制空権の喪失

その後も多号作戦による増援の海上輸送は続けられたが、第4航空軍は富永の方針で地上軍との連携は重視しつつも、飛行場への爆撃や、万朶隊を皮切りとして特攻を主軸とした艦船への攻撃任務を積極的に行っており、挙げた戦果も多大ながら、受けた損害も大きく[15]、船団護衛と攻撃任務の両立が困難になってきた[47]。

富永は毎日の航空機の損失と、日本内地からの補充を自ら確認して、南方軍総参謀長飯村穣中将に報告していたが、補充される機数は多い日で十数機程度と少数で、補充がない日もあった[48]。富永はせめて毎日30機の補充があれば、船団護衛と攻撃任務を両立できるうえ、連合軍をレイテから叩きだせると考えて、飯村に補充機の増加を要請した。飯村は陸軍中央に「ともかく生産力をあげて南方に補給されたし」と電報を打つとともに、南方軍後方参謀村田謹吾中佐を日本内地に帰らせて、参謀本部作戦課長服部卓四郎大佐に飛行機の補充増を要請させたが、服部から却下されている。それでも村田はあきらめずに上京すると、航空畑出身の人脈などを活かして、多少の補充機の上積みに成功したが、その程度の数では消耗には追い付けず、11月中旬以降は第4航空軍は船団護衛に注力するかわりに、飛行場攻撃に兵力を殆ど回せなくなった[49]。

一方で、執拗な第4航空軍の飛行場攻撃が弱体化したことと、比較的地盤が堅固であったタナウアンで飛行場を整備できたこともあり[34]、順調に戦力が増強されるアメリカ陸軍第5空軍や、アメリカ海軍機動部隊の艦載機によって、多号作戦の輸送船団への攻撃は激化しており、11月11日には輸送船泰山丸・三笠丸・西豊丸・天昭丸で編成された第3次船団は艦載機の空襲で全滅している。第3次船団にも20機の第4航空軍の護衛戦闘機がついていたが、合計120機以上のアメリカ軍機の波状攻撃に8機が撃墜されてしまい、もはや大量の連合軍航空機に対し、第4航空軍による護衛任務は困難となっていた[50]。それでも9回にもわたった海上輸送作戦で、日本軍は45,000名の兵員と物資10,000トンを揚陸することに成功して、レイテ島に上陸したアメリカ軍は想定していた以上の兵力の日本軍と戦うことになり、苦戦を強いられた挙句に、ルソン島への上陸計画を延期して予備兵力をレイテに投入せざるを得なくなっている[51]。アメリカ第6軍は、第4航空軍による飛行場攻撃と、飛行場整備の失敗によって、航空支援が十分受けられなかったために、慎重な作戦をとりざるを得ず、レイテ島の攻略に手間取ることとなった[52]。

制空権を喪失した日本軍であったが、作戦機によりレイテ島オルモック付近に展開する地上部隊に対する補給物資の空輸を行っている。地上軍との連携を重視していた富永は、この任務に歴戦の精鋭であった第2飛行師団飛行第75戦隊をあて、戦隊長の土井勤少佐に対しては、富永は自ら詳細な作戦図を示して物資の投下点などの指示を行い、戦隊の搭乗員への贈り物として清酒1ダースを贈っている[53]。空中から地上部隊に補給した物資は、乾パンや乾燥野菜といった食料、医療品、無線機材などであった[54]。この空輸作戦は軍直轄として行ったため、作戦機となった「九九式双軽爆撃機」は第2飛行師団の指揮下を離れることとなり、師団長の木下勇中将は、戦力の低下を解消するため、一時的にでも「九九式双軽爆撃機」を師団の指揮下に戻して戦闘任務につかせたいと上申し続けたが、富永は海路からの補給が困難となって苦境にある地上部隊のことを慮り、空地協同の同義を重視して、木下の上申を却下した[55]。第75戦隊の戦隊長の土井もこの物資空輸任務の重要性を理解しており、木下の意を受けた第3飛行団長長浜秀明大佐が土井に師団復帰を打診したが、土井は拒否している[56]。

そのような中で、1944年11月24日から第4航空軍残存兵力をもって第二次総攻撃を行うこととなったので、富永は、23日の夜になって木下の上申を認め「第75戦隊は延10機分の物資投下後、第2飛行師団の指揮下に入るべき」とする命令を出し、この日の空輸任務を完了させたのちに第75戦隊の「九九式双軽爆撃機」の師団復帰を認めた[57]。しかし、木下は、空輸任務をおこなうことなく「九九式双軽爆撃機」をタクロバン飛行場攻撃に投入することとし、「直接、戦隊長宛の軍命令が到着しない限り、この作戦には参加いたしません」と命令を遵守する土井に対して、第4航空軍から発されたとする「飛行第75戦隊は、一時的に第2飛行師団長の指揮下に入るべし」という電報を示して出撃を命じた。土井はこの電報が正当なものではないと薄々感じながらも、命令通り4機を出撃させたが[58]、ついに1機が未帰還となった[55]。

このことを、現地のバコロド基地に進出していた参謀長の寺田から聞いた富永は激怒し、命令違反を犯したとして即座に木下の師団長としての職務を停止し、参謀長の寺田にそのまま師団の指揮をとるよう命じた[59]。本来、天皇による親補職である師団長は、軍司令官といえども職務の停止や解任を行うことができないものであり、冨永から木下師団長罷免の処置について事後承認を求められた南方軍は、師団長の職権を軍司令官限りの意向で停止できぬとして、その命令を修正させた。軍隊指揮の常態からは冨永の言い分が道理としても、第四航空軍司令部内の意思疎通にも機微な問題があり、南方軍は、木下を軍法会議にまでかけようとする冨永の意向は不適当であるとした。しかし、一度このようなことになった以上、木下をそのままにしておくことはできなくなり、その補職換えを中央に具申した[60]。寺田の後任の参謀長には隈部正美少将が補任された[55]。この人事によって第4航空軍幕僚に混乱が生じた[59]。

南部の戦い

北からの侵攻と別に、アメリカ軍は、レイテ島南部を東岸のアブヨグから西岸のバイバイへ横断する道路を抜け、西岸を北上してオルモックを目指す作戦を立案していた。11月初旬に横断道は開通し、第7師団の第32歩兵連隊が進出を始めた。11月22日にブラウエン飛行場地区へ増援の第11空挺師団が到着すると、それまでブラウエン飛行場の守備をしていた第7師団主力も同様にバイバイへの移動を始めた。しかし、雨で道路状況が悪化したため、進出は低調だった。

アメリカ軍部隊の西岸進出を知った日本軍は、オルモックから独立混成第55旅団の独立歩兵第364大隊の一部を迎撃に向かわせたが、待ち伏せを受けて全滅してしまった。そこで次いで11月13日に第26師団の独立歩兵第12連隊の1個大隊を派遣し、アメリカ軍の兵力が多いのを見ると第26師団からさらに3個大隊を増援に送り、これらで斉藤支隊を編成した。

11月23日にダムラアン北方のパラナス川で、斉藤支隊とアメリカ軍の第32歩兵連隊が本格的な交戦状態に入った。斉藤支隊の攻撃でアメリカ軍は一時後退を余儀なくされ、その後、歩兵1個大隊と砲兵1個大隊、戦車などの増援を受けてかろうじて回復に成功した。その後も27日までアメリカ軍は攻勢をとることができなかったが、28日から第7師団主力が加入し戦況が逆転した。他方日本軍は、後述のブラウエン飛行場総攻撃の実施が決まったため、この方面での攻撃を中止し、徐々に後退をしていた。12月4日にはアメリカ軍の補給船団がバイバイへ到着した。アメリカ軍は、水陸両用戦車による迂回攻撃などを行いながら、わずかずつ前進した。

飛行場奪還作戦

日本側は増援作戦を続けていた。12月までに合計5万名に及ぶ兵力をレイテ島に運んだが、その大半が輸送途中に敵襲を受け、海没する船舶が相次いだ。例えば第1師団の次に送られた第26師団主力は11月9日に無事オルモックに入港したものの、上陸用の大発動艇の不足からほぼ兵員のみの上陸となり、さらに後続の補給物資船団は到着前に次々と沈められた。それでも空襲を警戒して夜間に海岸近くを航行していたので、船が撃沈されても兵隊が泳ぎ着く例は多かったが、軍需品、糧食はその8割までもが海中に沈められた。おまけにかろうじてオルモックへの揚陸に成功した物資も、自動車の不足と劣悪な道路状況などから前線への輸送が滞りがちだった。その結果レイテの日本軍は抗日ゲリラやアメリカ軍の攻撃だけでなく飢餓にも苦しめられた(輸送作戦の詳細は多号作戦参照)

このように日本軍は地上決戦のため兵力と物資を送る海上路確保が必要で、そのため敵飛行場への地上攻撃が必要となるというガダルカナル戦そのままの堂々巡りに陥った。一時的にでも制空権を奪うために、ブラウエン飛行場に対して特殊部隊を空挺突入させる義号作戦も立案され、11月26日に台湾の高砂族からなる薫空挺隊の40名余が強行着陸を試みたが充分な戦果は得られなかった。

かくして、第26師団を主体としたブラウエン飛行場の奪還作戦が計画された。ブラウエン飛行場やタクロバン飛行場など各飛行場への空挺部隊による挺進攻撃(テ号作戦)を再度行うとともに、これに呼応した第26師団と第16師団残存兵によるブラウエン飛行場に対する攻撃(和号作戦)が12月5日から実施されるものとされた。テ号作戦に投入された第2挺進団(高千穂部隊)所属の挺進第3・第4連隊は、462名が12月6日午後にルソン島クラーク飛行場を出撃し、戦闘機31機による援護のもと、ブラウエンからサンパブロさらにドラッグにわたる諸飛行場に落下傘降下した。これによりブラウエン飛行場等を一時的には混乱させたものの撃退された。第26師団の主力は道なき山越え作戦を行い、上陸時に重装備の大半を失っていたにもかかわらず、飛行場まで10kmまで接近することに成功した。

しかし、ここでアメリカ軍のオルモック上陸(後述)が行われたことにより、日本側のブラウエン攻撃は中止に追い込まれた。第26師団は転進しオルモック上陸軍に対する防衛戦闘に参加することになり、第2挺進団の後続部隊も敵飛行場ではなくオルモック北方へ増援部隊として降下し、同じく防衛戦闘に加入することとなった。なお、そもそもアメリカ軍はブラウエン飛行場をあまり使用しておらず、仮にブラウエン飛行場の制圧に成功したとしても大勢には影響はなかったと言われている。

オルモック上陸

リモン峠を攻めあぐねたアメリカ軍側は、日本軍の揚陸拠点であるオルモックへの上陸作戦を計画した。休暇予定の第77師団が召還され、上記のブラウエン飛行場攻撃の最中である12月7日に、80隻の船団によりオルモック南のイピルへ上陸作戦が行われた。奇襲を受けたイピルの日本軍は十分に抵抗できないまま後退した。レイテの詳細な戦況の情報を把握していない南方軍は、一定の成果を挙げていた「義号作戦」の続行を指示してきたが[61]、第4航空軍は、「義号作戦」を中止して、残り少なくなった手持ちの特攻機と、陸軍対艦攻撃の専門部隊として、北海道で跳飛爆撃の猛訓練を積んできた第5飛行団の「一〇〇式重爆撃機」をオルモックに出撃させた[62]。跳飛爆撃隊は、これまでと同様に戦果を挙げること無く2機を失ったが[63]、特攻機の一部は突入に成功し、駆逐艦「マハン」、高速輸送艦(輸送駆逐艦)「ワード」、 中型揚陸艦「LSM-318」の3隻を撃沈した[64]。なおも、陸軍特攻隊は出撃し、丹心隊の一式戦闘機「隼」7機と勤皇隊二式複座戦闘機「屠龍」2機が、リバティ船「ウィリアム S. ラッド 」、PTボート 「PT-323」2隻を撃沈している[65]。

イピルからオルモックにはほとんど守備隊は配置されておらず、船舶工兵など補給関係の後方要員中心の2千名以下であった。10日にはオルモック市街にアメリカ軍が突入した。日本軍上層部は現地の状況を把握しきれず、11日夜に輸送艦で運ばれてきた救援部隊の海軍伊東陸戦隊は、アメリカ軍制圧下の地点に揚陸しようとして大損害を受けてしまった。8日から13日にかけて、日本側の増援部隊として挺進第4連隊がバレンシア地区へ空挺降下して駆けつけた。挺進第4連隊をはじめ一部に頑強な拠点もあったものの、12月15日にはオルモック地区は完全にアメリカ軍の手に渡り、日本軍の主要な補給線は断たれてしまった。

リモン峠方面の第1師団を中心とした日本軍はすでに戦力の限界に達しており、そのうえに背後が脅かされたため、12月21日、やむなく西海岸パロンポン方面への撤退を開始した。これ以後の戦闘は、アメリカ軍にとっては実質的に掃討戦となった。ただし、第77歩兵師団は日本軍の激しい抵抗により、上陸後の25日間で死傷者2,226名を出すなど苦戦を強いられている[66]

それでも日本側の南方総軍司令部は、オルモックに代わる揚陸拠点をレイテ島北西端に近いサンイシドロとし、すでに出航していた第68旅団も引き返させずにサンイシドロへ針路変更させるなどレイテ島の戦いに固執していた。しかし、第68旅団を乗せた船団は12月7日の入港直前に空襲で大打撃を受け、旅団は重装備の大半を失った。そのサンイシドロも、12月27日にアメリカ軍が上陸用舟艇による海上機動を行い、オルモック同様に簡単に占領した。リモン峠方面からの撤退部隊が目標としていたパロンポン港も、12月25日にアメリカ軍第77師団の一部が舟艇機動し制圧されてしまっていた。パロンポン占領をもって、アメリカ軍はレイテ島での組織的抵抗の終結を宣言した。アメリカ軍は、レイテ島の指揮権を第6軍から第8軍へ移行させ、以後の掃討戦を行わせることにした。

1945年1月2日、日本の小磯首相は、レイテ決戦をルソンを含んだフィリピン全体の決戦に拡大すると発表し、事実上レイテ決戦の敗北を認めた。

地号作戦以降

この時点でのレイテ島の日本軍兵力は約2万人と言われ、うち第1師団を中心に半数は西海岸近くのカンギポット(歓喜峰)地区へ集結できていた。すでに大型船舶が入港する港もなく、船舶の余裕もなかったため、1月中旬に大発などの小型舟艇による撤退作戦(地号作戦)が行われた。第1師団を中心に約800人がセブ島へ撤退できたが、稼働舟艇が全滅したため1月20日で停止に追い込まれた。

以後は丸木舟のカヌーやいかだなどによる小規模な脱出があった程度で、掃討戦に対抗しつつ自活が行われた。3月下旬に舟艇による第35軍司令部の救出が行われセブ島への脱出には成功したが、ミンダナオ島へのカヌー移動途中で空襲に遭い鈴木軍司令官は戦死した。残された将兵の多くが山中で飢餓に倒れ、一部の部隊は生還者がないため今でも消息が判っていない。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.