Loading AI tools

ウィキペディアから

近代における世界の一体化(きんだいにおけるせかいのいったいか)では、18世紀後半から19世紀前半にかけての、のちに産業革命と呼ばれる時代とイギリスによる覇権が確立した「パックス・ブリタニカ」の時代について取り扱う。

| 世界の一体化 | |

|---|---|

| |

| 近世 | |

| 大航海と征服・植民地化の時代 | |

| 近世から近代にかけて | |

| イギリス覇権の確立 | |

| 近代 | |

| 二重革命とパックス・ブリタニカ | |

| 近代から現代にかけて | |

| 2度の大戦と米国の覇権 | |

| 現代 | |

| 多極化の時代 |

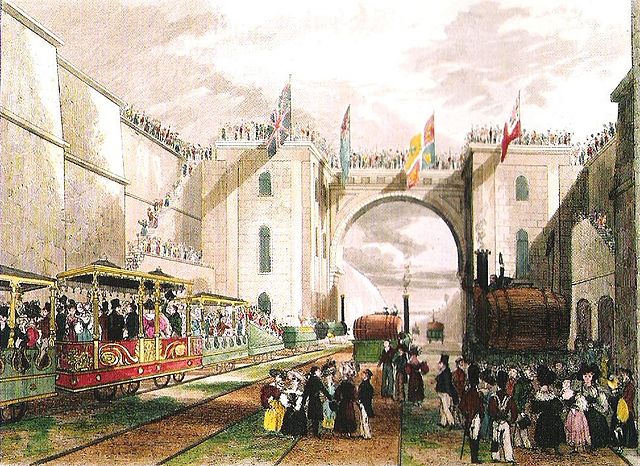

ゆっくりではあるが、世界は大きな変貌を遂げていた。そしてこの変貌は、18世紀後葉のアメリカ独立宣言とフランス革命とを合わせて、世界史における近代化の始まりとみなされている。後二者が政治や思想における近代の画期であるならば、産業革命は経済と社会における重大な画期だったといえる。イギリスでは一連の技術革新が生産の場で実用化され、その影響は世界に及び、19世紀前半までに世界資本主義システムが確立していった。産業革命とは、生産力の革新であると同時に、それにともなう社会の根本的な変化だった。なお、近年、18世紀後半から19世紀前半にかけてのイギリス産業革命と米仏の市民革命を総称して二重革命と呼称することがある。

イギリスでは大航海時代以来の大西洋三角貿易によって国内の資本蓄積が進み、第2次囲い込みによって農村から流入した労働力と「プロト工業化」と称される農村の工業化によって、その産業構造は産業革命の進展を支えるほどに醸成されていた。本来的工業化に先立つ16世紀から18世紀にかけてのヨーロッパ各地における各種織物を中心とした手工業生産の展開のこと。農村家内工業と都市商業資本とが共生し、地域外ないし海外市場向けの生産がなされ、商業的農業地域の発展とのパラレルな関係、あるいは独自の人口動態などを特徴とする。日本にも「プロト工業化」に相似する現象はあるものの人口動態の面ではフランドル地方とは異なる様相を呈することが指摘されている。

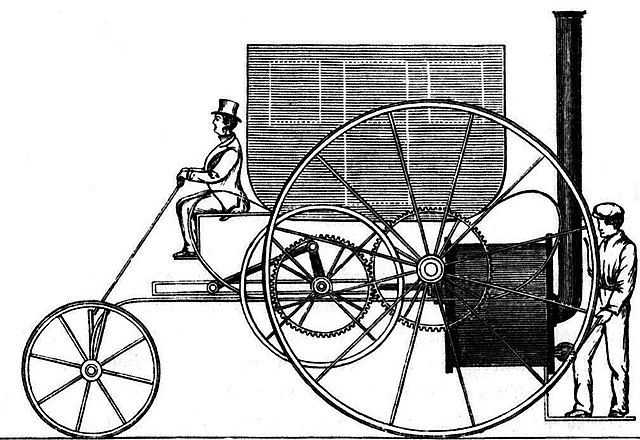

毛織物工業などによる資本の蓄積が大西洋三角貿易によって加速すると、マニュファクチュア的工業生産にも技術革新が要求された。ダービー父子のコークス製鉄法やジェームズ・ワットによる蒸気機関の改良などがそれである。また、1764年のハーグリーブスのジェニー紡績機、1769年のリチャード・アークライトの水力紡績機、1779年のクロンプトンのミュール紡績機など、相次いで紡織機の改良がなされた。ミュールとはラバ(馬とロバの雑種)のことで、ジェニー紡績機と水力紡績機の両方の長所を取り入れたという意味である。

イギリスで産業革命が始まった要因として、通常は、原料供給地および市場としての植民地の存在、ピューリタン革命や名誉革命による政治的ないし法的な環境、蓄積された資本ないし資金調達が容易な環境、金融経済の発達および農業革命によってもたらされた労働力などが挙げられる。

ただし実際には、これらの条件の多くはフランスでも大差がなかったという見方もある。決定的に違うものがあるとすれば、それは植民地の広がりだという。イギリス産業革命は1760年代に始まるとされることが多いが、七年戦争(北米ではフレンチ・インディアン戦争)が終結し、アメリカやインドにおけるイギリスの優位が決定づけられたのは1763年のパリ条約だった。植民地自体は以前から存在していたので、1763年の時点でイギリスが一挙に市場や原料供給地を得たというよりは、フランスが産業革命の先陣を切るために必要な市場、および原料供給地を失ってしまったという見方が可能である。その意味で、大西洋経済こそ産業革命の生みの親だった。

いずれにせよ、イギリスはフランスに先んじて産業革命を開始し、一体化しつつあった地球上の他の全ての国々に対し、一定の有利な位置を占めることとなった。イギリスは「世界の工場」と呼ばれ、やがて後世「大英帝国」と称される覇権国家となった。

産業革命によって、多くの人びとは農業すなわち食糧生産から離れ、第2次産業や第3次産業に従事するようになったため、社会的分業と都市化は急激に進展していった。工場の周囲は市街化し、工業都市には労働者があふれた。第二次囲い込みは合法的におこなわれた。また急激な経済社会の変革は、過酷な労働条件、貧富の差、劣悪な衛生問題、さらには犯罪の増加をももたらした。これらは、のちにサン・シモン、シャルル・フーリエ、カール・マルクスなど社会主義の諸思想を生み出す背景ともなっていった。

また、蒸気機関車や蒸気船などの交通革命によって、人、モノ、情報の流通はさらに活発となって世界の一体化はいっそう促進された。資本主義の担い手だった市民階級はアダム・スミスが『諸国民の富』でとなえた自由放任主義を支持し、規制撤廃と政治改革を進めた。自由主義が19世紀をみちびく思想となった。

これに対し、旧来の支配者だった地主貴族やイギリスに出遅れた他の諸国も対応にせまられた。1800年段階で、世界の工業生産に占める割合はイギリス35パーセント、フランス29パーセント、ドイツ諸国9パーセント、ロシア2パーセントで、その他はすべてを合わせても25パーセントにすぎなかった。

アイルランドやインドのように、かつて豊かな文化をもちながらも18世紀から19世紀半ばにかけて国家主権を確立できなかった地域はイギリスの植民地に転落し、そのうえ伝統的な産業でイギリスの工業と競合した部分は解体され、原料供給地と化した。ラテンアメリカやアフリカの諸地域の場合は、主権は維持できたものの経済的には完全にイギリスおよび西ヨーロッパの需要に従属するしかなかった。

このように、近代の始まりは、近代化にともなう諸問題の始まりをも意味していた。なお、イギリス以外の諸国の産業革命については、産業革命の広がりとイギリスの繁栄の項で詳述する。

フレンチ・インディアン戦争で勝利したイギリスは、1763年宣言でアパラチア山脈を越えてのアメリカ人の進出を規制した。これが、「イギリス人」として戦争に協力した植民地人の怒りを買うこととなった。また、イギリスは戦費支出の増大による財政難から、それまでの「有益なる怠慢」と呼ばれる緩やかな植民地支配から厳しい産業統制に転じ、砂糖法(1764年)、印紙法(1765年)などを施行して13植民地に対する課税を強化した。これに対し、イギリス議会に代表を持たない植民地議会は「代表なくして課税なし」ととなえて抵抗し、一連の税法を廃止に追いこんだ。しかし、イギリス議会は1773年に東インド会社に茶取引を独占させる茶法を制定したため、植民地側の不満が頂点に達し、インディアンに扮した植民地人が、ボストンに入港したイギリス船内の茶を海に投棄するボストン茶会事件が起こった。イギリス側はボストン港閉鎖などでこれに対処したため、1774年、13植民地は大陸会議を開いた。

1775年、両者はついにレキシントン・コンコードの戦いで武力衝突し、植民地軍はジョージ・ワシントンを総司令官に選んでアメリカ独立戦争に突入した。当初、独立軍(パトリオット)は劣勢だったが、トマス・ペインが『コモン・センス』でアメリカ独立を訴えてベストセラーとなり、トマス・ジェファソンらの起草による『アメリカ独立宣言』が採択されると独立支持が多数となった。ベンジャミン・フランクリンはパリの社交界を中心に外交交渉を進めてヨーロッパ諸国の支持を集めることに成功し、サラトガの戦い以後は戦局も有利に進んで1781年のヨークタウンの戦いにも勝利すると、国際的孤立を怖れたイギリスは1783年にパリ条約を結んでアメリカ合衆国の独立を承認した。

アメリカ独立の思想はヨーロッパの啓蒙思想から多く影響を受けており、独立宣言にはジョン・ロックの影響が強く見られる。共和制と民主主義を旗印に進めば、対立する王党派を追い落とすことができるという読みがあったと考えられる。独立の達成後、1788年のアメリカ合衆国憲法の発効、翌年の権利章典の可決(1791年発効)によって、アメリカは世界における民主主義の旗頭の道を歩み始め、また人権においても常にオピニオン・リーダーたらんとするようになった。

パリ条約でフランスは、ユトレヒト条約と1763年のパリ条約とで失った領土のうち、トバゴ島、セントルシア、セネガル川領域、ダンケルク、またインドの領地を回復した。フランスの介入は遠距離を対象とし、かつ海軍力を駆使したものだったため膨大な戦費が使われた。フランスの国家財政は悲惨な状態となり、一方でジャック・ネッケルの財政改革のため、景気も一時著しく後退していた。ネッケルの後任となった国家財政担当官カロンヌは、赤字解消のために貴族や聖職者の財産に税金をかけることを試みたが、解職され追放された。これは、やがて来たるフランス革命の伏線となる。この戦争は、フランスをヨーロッパの主導者としての役割を復権させた。しかし、フランスは多額の軍事費にもかかわらず、合衆国の主要貿易相手国とはならなかった。また、独立戦争に参加したラ・ファイエットらが革命的気運を波及させた。

イギリスにとって植民地アメリカの喪失という経験は、イギリス帝国のあり方を変貌させた。1783年パリ条約後の第二次帝国は、1763年のパリ条約後の第一次帝国とはまったく異なる性格の空間となった。第一次帝国が「プロテスタントの帝国」と呼びうる性格を持っていたのに対し、第二次帝国はもはやそう呼ぶことは不可能となった。1807年、帝国内の奴隷貿易を廃止し、1833年には奴隷制度が完全に廃止された。第二次帝国は、「自由貿易の帝国」、そして、奴隷をはじめ、苦境に陥った現地の人びとを救う「慈悲深い博愛主義の帝国」として振る舞う[1] ようになり、その姿は1830年代に明瞭に示されることとなった。

アメリカの独立は、世界的にみれば、啓蒙思想を具現化した史上初の民主主義国家の建設と社会改革による市民的自由および権利の確立という大きな意義を有している。ロックの思想を根拠としたアメリカ独立宣言の発表は、諸民族の独立運動、とくにラテンアメリカ諸地域の独立運動を鼓舞し、また、この戦争に参加したコシューシコによってポーランド分割に対する抵抗運動が始まった。

1789年7月14日のバスティーユ牢獄の襲撃をもって始まるとされるフランス革命は、国内事情からみれば、絶対王政のもとで依然として身分制や領主制を存続させていたアンシャン・レジームに対し、経済的に上昇しつつあったブルジョワジーや重税にあえぐ民衆や農民が強い不満をいだくようになって生じたできごとである。そのことは、バスティーユ襲撃の直後、国民議会が「封建的特権の廃止」を宣言し、人権宣言を採択したことにもあらわれている。同時に世界史的にみれば、イギリスが18世紀のうちに世界市場を制覇して、いちはやく産業革命を開始しようとしていたとき、これに対抗するために、自国の近代化への対応として進行したできごとでもあった。

フランス革命は、イギリスの市民革命とは異なり、サン・キュロットをはじめとする広汎な民衆や農民が革命の過程において主体的にかかわり、重要な役割を担ったことを一大特徴とするが、その原因のひとつとして考えられるのが、国内外の反革命勢力の強さである。その強さに対抗するためには民衆の力が必要とされた。また、フランス革命では、革命初期の立憲王政から共和政へ、ジロンド派政権からジャコバン派の独裁へと急進化を強めていったが、それはブルジョワジーもまた革命を推し進めていくためには、民衆の要求を受け入れていかざるをえなかったためでもあった。この過程のなかで、さまざまな民主主義的政治体制が試され、その後の近代民主政治の原型となった。

恐怖政治やバブーフの陰謀、ジャコバン派内のエベール派とダントン派の対立などが続くなか、とくに土地を得て保守化した農民は、革命の急進化を嫌い社会の安定を望むようになった。新興ブルジョワジーと保守化した農民など有産者は、民衆との同盟を解消し、有産者の利害だけを実現する体制を立て直した(テルミドールのクーデター)。その後、これらの階層を基盤にしてナポレオン・ボナパルトの権力が出現する。

ナポレオンは、フランス革命戦争での諸外国の干渉に対する国民のナショナリズムを巧みに利用し、数々の軍事的成功によってその支配を正当化していった。また、かれは革命の成果を継承し、1804年にはフランス民法典を公布し、近代市民社会の法的基盤を確立した。

ナポレオン戦争によって、ナポレオンは占領地で改革を行い、フランス革命の理念を各国に植えつけたため、各国の民主主義運動と近代化に大きな影響をあたえた。他面では、ナポレオンの支配に対する各国のナショナリズムの発展もうながした。ナポレオン失脚後のヨーロッパでは、ウィーン体制のもとで自由主義は抑圧されたが、次第に各国市民の支持するところとなり、同時に自覚された国民主義とともにヨーロッパの二大思潮となっていった。

なお、1808年のフェートン号事件は、ナポレオン戦争の余波が日本にまで及んだものといえる。これは、イギリス船フェートン号が、当時ナポレオン支配下にあったオランダの船舶拿捕を目的として長崎に侵入し、オランダ人を人質として薪水や食料の提供を要求した事件だった。

1806年プロイセン・ロシア連合軍はイエナ・アウエルシュタットの戦いでナポレオン軍に敗れた。その結果、ドイツの多くの地域がナポレオン占領下におかれ、フランス主導でライン同盟が結成されて神聖ローマ帝国は名実ともに滅亡した。プロイセンは、1807年のティルジットの和約で領土は半減したが、この屈辱のなかでプロイセン改革がおこなわれた。

シャルンホルストやグナイゼナウ、クラウゼヴィッツは軍制改革を、シュタインに続いてハルデンベルクの自由主義的改革によって農奴解放やギルドの廃止、行政機構の刷新を行った。プロイセンの農奴制はグーツヘルシャフトの名で知られるが、解放にあたっては旧グーツヘル(領主)が巻き返し、農民に分配される土地の一部を回復した。このため彼らは農奴解放後もユンカーとしての勢力を保持した。

また、フンボルトは、国家に有用な人材を養成する機関としてベルリン大学を設立し、初代総長には「ドイツ国民に告ぐ」の連続演説で知られるフィヒテを迎えた。こうした「上からの改革」の一定の成功により、プロイセンはそののちのドイツ産業革命を主導し、やがてドイツ統一でも中心的な役割を果たす基礎をつくった。

「世界の一体化」の観点によって18世紀までと19世紀をくらべると、覇権を握る中枢国は同じイギリスだったが、その世界の構造も密度も異なる様相を呈していた。18世紀までのイギリスの生産力や軍事力にはいまだ限界があり、たとえば、アジア諸国を植民地化する力はなかった。また、17世紀から18世紀にかけて海外との通商と交渉を担当したのは政府ではなくイギリス東インド会社だった。

それに対し、産業革命後の19世紀では、東インド会社は貿易独占権を制限され、産業資本は自由放任主義を採用するイギリス政府の支援をうけつつ世界各地の沿岸部に進出し、インドをはじめとして地球上の重要な地域を植民地化していった。植民地化しない場合であっても、現地の国家主権ないし政治的独立を認めたうえで経済的には従属させるという手法が採られた。

南アフリカのケープ植民地は、17世紀なかばにオランダが植民地をきずいて以来、オランダ人をはじめとする西ヨーロッパ系住民が農業、牧畜を営む定住地を形成していた。かれらは、この地のサン人とよばれる狩猟民やコイコイとよばれる牧畜民族(合わせてコイサンと称する)を支配する一方、マダガスカルやインドネシア方面からも奴隷を移入させ、多くの混血の層をうみだすとともに、アフリカーンスという独自のことばを発達させた。

1814年にイギリス領となると、数十万に達していたオランダ農民の子孫たちは不満をもちはじめ、ケープ政府のイギリス化への反発、みずからの選民思想、奴隷解放にともなう打撃などから、ケープ植民地から新天地を求め、偵察隊の報告をもとに困難を覚悟で植民地の境界をこえて北上した。この移住は1835年から1837年ころまで続き、グレート・トレックとよばれる。

このような拡大は、これまでヨーロッパ人と接触することがなかったコイサンや、北方のバントゥー語群系のアフリカ人社会を、根本から破壊することとなり、各地で反抗や戦争がたえまなくおこった。しかし、かれらはしだいに土地をうばわれ、強制労働にかりだされるなどして、のちのアパルトヘイトをうむ南アフリカ社会の基礎がつくられていった。

アラビア半島では、退廃的なオスマン帝国に対抗するかたちで、ハンバル学派に所属する厳格なワッハーブ派が台頭してきた。「ムハンマド時代のイスラームに帰れ」を呼号したムハンマド・イブン・アブドゥルワッハーブの急進的な思想を受け入れたナジュドの豪族であるサウード家のムハンマド・イブン・サウードは、その思想の普及のための宗教的・軍事的キャンペーンを展開した。その結果、1744年、リヤド西方のディリーヤを首都に定めた第一次サウード王国がアラビア半島に成立した。第一次サウード王国の領域は現在のサウジアラビアからクウェートやオマーン、シリア、また、シーア派の聖地カルバラーにまで広がった。

サウード家の軍隊は、1802年には、聖地マッカ及びマディーナを占領するにいたり、ここにオスマン帝国との衝突を招くこととなった。聖地を失うことはオスマン帝国にとっては大失態だったが、サウード家の軍隊をしりぞける実力は既に残っておらず、1798年、ナポレオンに率いられたフランス軍がエジプトに上陸し、その撤退後にオスマン帝国が派遣したエジプト総督ムハンマド・アリーは、かえってこの地で自立し、英仏の軍事・経済援助を受け入れて近代化と富国強兵を目指すなど、独自の政策を推し進めた。エジプトで台頭していたムハンマド・アリーの手によって、サウード家の討伐は実施された。1818年、第一次サウード王国はムハンマド・アリーの攻撃を受けて、いったん滅亡した。ワッハーブ派の運動が与えた影響はその後のアラビア半島にも残ったが、サウード家の本格的な復興は20世紀を待たなければならなくなった。

しかし、ムハンマド・アリーは、1830年代末にオスマン帝国からの分離独立を目指して戦端を開き、かえってヨーロッパ諸国の干渉を招き、国内市場の開放を迫られることとなった。以後、エジプト経済はヨーロッパ経済への従属の度合いを深めた。さらに、オスマン帝国から半分、独立状態だったレバノン首長国は、ムハンマド・アリーと接近しすぎていたために、ヨーロッパのエジプト介入の巻き添えを受けた。キリスト教徒(マロン派)が多かったレバノンは、これより後、フランスの影響下におかれることとなった。

オスマン帝国は、18世紀以来オーストリア大公国やロシア帝国と戦って次第にその領土を侵食されていた。それらに加え、19世紀に入るとフランス革命の影響によって東ヨーロッパ(特にバルカン半島)で民族意識が高まり、ギリシャ独立戦争にみられるように、諸民族は自立の動きを強めた。ヨーロッパ諸国はこの動きを歓迎して積極的に支援したため、オスマン帝国は国内的にも苦境に陥った。1838年、イギリスとオスマン帝国は通商条約を結んだが、これはオスマン帝国に関税自主権のない不平等条約であり、属領エジプトにも適用された。かつて、オスマン帝国が恩恵として与えていたカピチュレーションも今や不平等条約をおしつける際の格好の足がかりとなり、中国、日本など他のアジア地域との通商の際にも応用されることとなった。

1839年、オスマン帝国では、スルタンの交代が起こった。父マフムト2世の死亡により、アブデュルメジト1世がスルタンに即位した。名宰相ムスタファ・レシト・パシャの補佐のもと、ギュルハネ勅令を発布すると、オスマン帝国の近代化に乗り出した。タンジマートの始まりだった。

ガージャール朝は、ファトフ・アリー・シャーに代が代わっていた。ファトフ・アリーは、北からのロシア、南からのイギリスの勢力拡大に抵抗の動きを見せ、フランスとの接触、そして、支援の約束まで取り付けたが、ティルジットの和約で、フランスとロシアの和睦が成立するとその試みも失敗に終わった。1813年および1828年に、2度にわたってロシア帝国との戦争に敗れ、グルジアをはじめとするコーカサスの領土を割譲し、治外法権を認めさせられた。また、鉄道敷設権や鉱山開削権などをヨーロッパ諸国に売却し、結果的にヨーロッパ経済への従属を深めた。

往時にはインド亜大陸の大半を支配したムガル朝が18世紀初頭に衰退をみせ始めると、各地の豪族は自立し、しばしば互いに争った。イギリス東インド会社がそれに介入し、1757年にはフランス東インド会社軍と現地豪族との連合軍をプラッシーの戦いでうち破って、イギリス側の勝利を決定づけた。さらに、フランスとの3回にわたるカーナティック戦争に勝利したイギリス東インド会社は、ベンガル、オリッサ、ビハールの徴税権を獲得し、いわばインドにおける土着諸侯のひとつとなった。東インド会社はさらに、1767年から都合4回にわたって繰り広げられたマイソール戦争で南インドのマイソール王国を、1775年から都合3回発生したマラータ戦争でデカン高原に広がるマラータ同盟を破るなど、インド各地の豪族を次々に屈服させてその支配領域を広げ、友好関係にある豪族には会社軍を派遣して駐留費を負担させる軍事保護条約を結んで彼らを会社に従属させた。東インド会社は貿易企業から南アジアを支配する政治権力へと脱皮していった。

その後、ウィーン議定書でセイロン島を獲得し、1816年にはネパールを支配下に入れた。そして、1845年から1849年にかけての2回のシク戦争ではシク教徒が多数を占めるパンジャーブ地方を支配下に置いた。この過程で、イギリス本国では、東インド会社が特権を有し領土を支配する形態に異議が唱えられた。1813年には会社のインド貿易における独占権は廃止され、1833年頃には中国貿易の自由化が決定して、東インド会社は商業活動を停止させられた。

イギリスは、ザミンダーリー制、ライヤットワーリー制といった徴税制度を確立し、インドの農民から税金を収奪する仕組みを構築していき、そこで上がった税収を元手に鉄道や通信網を整備した。また、イギリス本国から輸出される工場生産による大量安価な綿織物は、従来のインド地場産の手織の綿布・綿織物工業を圧迫し、1820年代にはインドはイギリスの原料供給地・製品市場に転落した。カール・マルクスが「英国帝国主義者たちは、インド手紡ぎ職人の白骨で大地を白く染めた」[2] と述べたように、インドの手工業は壊滅状態に陥り、農村共同体も破壊された。

1839年、清は琉球、ヴェトナム、シャムに対し、朝貢を4年に1回(4年1貢)に改めるよう命じた。それまで、ヴェトナムは2年1貢(4年に1回の使節派遣)、シャムは3年1貢、琉球は1年1貢だったのに対し、朝貢関係をゆるやかにすることで財政上の負担を減らし、独自の貿易自立策をとろうとするものだった。

その背景には当時急速に拡大する華南の沿海部とアジア域内、あるいはヨーロッパとの貿易があった。清朝は、急増する広州貿易を直接管理し、そこから財貨を獲得しようとはかったが、広東における地域主義、十三行商人が外国商人と直接交易を行っていたこと、また、アヘン貿易に対する厳禁論と弛緩論の対立などから実現にはいたらず、最終的にはアヘン戦争によってヨーロッパ諸国との対応をせまられることとなった。

乾隆帝治世晩年の清朝の経済は、農村における過剰労働力を都市が吸収することはできなかった。というのも、都市には農村を養えるだけの資本が蓄積されておらず、産業も育成されていなかったからである。その上、台頭しようとする商業資本には官僚制が重税をかけて潰してしまった。また、農民は納税として銀を用いる以外、日常生活には銭が用いられていたが、秤量貨幣として銀が流通するようになっていくと、銀と銭の間で相場が立つようになり、「銀貴銭賤(銀高く銭賤し)」という状態が発生し、物価騰貴の原因となっていった[3]。乾隆帝の次代の嘉慶帝の時には、農民の不満から白蓮教徒の乱が発生し、清朝の治世は混迷を迎えた。

この頃、イギリスは清朝に対する大幅な貿易赤字を是正するために、1816年ウィリアム・アマーストを派遣したが、かれは三跪九叩頭の礼を拒否したため、あえなく交渉は決裂した。イギリスは原料供給地と化したインドにおいてアヘンを生産し、清朝に対し密貿易を開始した。すなわち、イギリス、インド、清朝の三角貿易である。

アヘン吸引の悪習により農民の身体はむしばまれ、結果として税収は減少して銀がイギリスに流れ出るようになった。事態を憂慮した道光帝は欽差大臣にアヘン厳禁派の林則徐を任命してアヘン密貿易を取り締まらせたため、アヘン貿易を推し進めていたイギリスは清朝の行動に反発した。1839年11月貿易拒否を理由に開戦の火蓋が切られた。その後、イギリス議会は清朝出兵を承認し、清朝に対し軍事攻撃を仕掛けた。グラッドストンは1840年にイギリス議会でアヘン戦争反対の名演説を行ったが、翌年の総選挙で敗北した。かれは、アイルランドの自治をみとめる立場だったが、これも2度法案を提出したが不成立に終わった。最終的には1842年南京条約とその後に締結された虎門寨追加条約で、イギリスは清国に多額な賠償金、治外法権の承認、関税自主権の喪失、片務的最恵国待遇の承認、香港島の割譲、外国貿易を広州の他に廈門、福州、寧波、上海でも行うことを認めさせるといった不平等条約を締結させることに成功した。その後の1844年、アメリカ合衆国とは望廈条約を、フランスとは黄埔条約を締結した。

イギリス産業革命を主導した世界商品は木綿だったが、16世紀に日本にもたらされたのは中国・朝鮮産の厚手のものだった。夏用として麻を用いていた日本人はそれを冬用に用いた。木綿輸入のための費用は莫大だったため、近世前半に繊維が短く太い綿花を移植し、特に18世紀以降は新井白石の方針もあって国産化が加速した。木綿を輸入していた時期の日本の綿業は東アジア3国のなかでも最も遅れていたが、国内の商品経済の高まりによって綿業技術は両国を圧倒するまでに発展したとみられる[4]。ただし、3国はともに海禁・鎖国政策を基本としていたため、この競争関係は表面化しなかった。

幕府財政は享保の改革での年貢増徴策によって年貢収入は増加したが、宝暦年間(1751年-1763年)には頭打ちとなり、再び行き詰まりをみせた。これを打開するため、発展してきた商品生産・流通に新たな財源を見出し、さらに大規模な新田開発と蝦夷地開発を試みたのが田沼意次だった。田沼は、それまでの農業依存体質を改め、重商主義政策を実行に移した。商品生産・流通を掌握し、物価を引き下げるため手工業者の仲間組織を株仲間として公認、奨励して、そこに運上・冥加などを課税した。銅座・朝鮮人参座・真鍮座などの座を設け、専売制を実施した。町人資本による印旛沼・手賀沼の干拓事業、さらに長崎貿易を推奨し、特に俵物など輸出商品の開発を通じて金銀の流出を抑えようとした。また、蘭学を奨励し、工藤平助らの提案によって最上徳内を蝦夷地に派遣し、新田開発や鉱山開発さらにアイヌを通じた対ロシア交易の可能性を調査させた。これらは、当時としてはきわめて先進的な内容をふくむ現実的、合理的な政策だったが、賄賂政治を批判され、天明の大飢饉とも重なって百姓一揆や打ちこわしが激発して失脚した。

続いて田沼政治を批判した松平定信が1787年に登場し、寛政の改革を推進した。田沼時代のインフレを収めるため、質素倹約と風紀取り締まりを進め、超緊縮財政で臨んだ。抑商政策が採られて株仲間は解散を命じられ、大名に囲米を義務づけて、旧里帰農令によって江戸へ流入した百姓を出身地に帰還させた。また棄捐令を発して旗本・御家人らの救済を図るなど、保守的、理想主義的な傾向が強かった。

対外対策では、林子平の蝦夷地対策を発禁処分として処罰し、漂流者大黒屋光太夫を送り届けたロシアのアダム・ラクスマンの通商要求を完全に拒絶するなど、強硬な姿勢で臨んだ。七分積金や人足寄場の設置など、こんにちでいう社会福祉政策を行ってもいるが、思想や文芸を統制し、全体として町人・百姓に厳しく、旗本・御家人を過剰に保護する政策を採り、人心の離反を招いた。また、重商主義政策の放棄により、田沼時代に健全化した財政は再び悪化に転じた。

定信の辞任後、文化・文政時代から天保年間にかけての約50年間、政治の実権は11代将軍徳川家斉がにぎった。家斉は将軍職を子の家慶にゆずった後も実権をにぎり続けたので、この政治を「大御所政治」とよんでいる。家斉の治世は、はじめ質素倹約の政策がひきつがれたが、貨幣改鋳による出目の収益で幕府財政が一旦うるおうと、大奥での華美な生活にながれ、幕政は放漫経営に陥った。一方では、商人の経済活動が活発化し、都市を中心に庶民文化(化政文化)が栄えた。しかし、農村では貧富の差が拡大して各地で百姓一揆や村方騒動が頻発し、治安も悪化した。

1832年からはじまった天保の大飢饉は全国に広がり、都市でも農村でも困窮した人びとがあふれ、餓死者も多く現れた。1837年、幕府の無策に憤って大坂町奉行所の元与力大塩平八郎が大坂で武装蜂起した。大塩にしたがった農民も多く、地方にも飛び火して幕府や諸藩に大きな衝撃をあたえた。このような危機に対応すべく、家斉死後の1841年、老中水野忠邦が幕府権力の強化のために天保の改革と呼ばれる財政立て直しのための諸政策を実施したが、いずれも効果はうすく、特に上知令は幕府財政の安定と国防の充実との両方をねらう意欲的な政策だったが、社会各層からの猛反対を浴びて頓挫し、忠邦もわずか3年で失脚した。

忠邦はまた、アヘン戦争における清の敗北により、従来の外国船に対する異国船打払令を改めて薪水給与令を発令して柔軟路線に転換する一方、江川英龍や高島秋帆に西洋流砲術を導入させて、近代軍備を整えさせた。アヘン戦争の衝撃は、日本各地をかけめぐり、魏源の『海国図志』は多数印刷されて幕末の政局に強い影響をあたえた。源了圓は、「『海国図志』の日中韓の読み方の違い」において、のちに洋務派と変法派を生みつつも刊行当時は正しく評価されなかった清国、『海国図志』への反応が鈍かった朝鮮、翻刻本23種(うち和訳本16種)が刊行され、国民一般に公開されて、きわめて関心が高かった日本を比較している[5]。こうしたなか、薩摩藩や長州藩など雄藩とよばれる藩では財政改革に成功し、幕末期の政局で強い発言力をもつ力をたくわえた。

経済面では、地主や問屋商人のなかには工場を設けて分業や協業によって手工業生産をおこなうマニュファクチュアが天保期には現れている。マニュファクチュア生産は、大坂周辺や尾張の綿織物業、桐生・足利・結城など北関東地方の絹織物業などでおこなわれた。

15世紀から16世紀にかけてスペイン、ポルトガルによって植民地化されたラテンアメリカでは銀や金の採掘や、プランテーション農業による砂糖やカカオの生産がインディオや黒人の奴隷労働によって行われた。生産された富はヨーロッパに流入して価格革命や商業革命を引き起こし、この重商主義的過程は西ヨーロッパ諸国の資本の本源的蓄積を担ったが、ラテンアメリカ現地では資本流出により、経済の従属と周辺化が進み、鉱山やプランテーションでの奴隷労働により、民衆の困窮も続いた。このように、スペイン植民地支配による暴力が制度されていたペルー副王領において、1780年にはインカ皇帝の子孫だったトゥパク・アマルー2世が大規模な反乱を起こした。この運動はスペイン政府軍によって鎮圧されたものの、後の南アメリカの独立運動の萌芽となった。

1789年に勃発したフランス革命の影響により、イスパニョーラ島の仏領サン=ドマングでは「黒いジャコバン」の異名をとったトゥーサン・ルーヴェルチュールらによるハイチ革命(1791年-1804年)が繰り広げられた。フランス皇帝ナポレオン・ボナパルトは革命によって廃止された奴隷制を復活し、島の再植民地化を図ったが、フランス軍は黒人軍に敗れ、1804年にジャン=ジャック・デサリーヌによって世界初の自由黒人の共和国としてハイチが建国された。独立後のハイチはイスパニョーラ島東部のスペイン領サント・ドミンゴを征服して奴隷制を廃止したが、独立を承認されるためにフランスに莫大な賠償金を課されたことや、奴隷制を存続する白人国家による自由黒人国家への敵視政策により、経済は衰退し、植民地時代の水準には及ばなかった。サント・ドミンゴは賠償金支払いのために圧政を続けるハイチからの独立を望み、1844年にドミニカ共和国として独立した。

ラテンアメリカの諸地域では、18世紀末のアメリカ合衆国の独立およびフランス革命やハイチ革命の影響を受け、自由主義思想が流入し、折からスペインによる貿易の統制を嫌い、自由貿易を求めていたクリオージョ(現地生まれの白人)達の間で独立の気運が高まった。1808年の半島戦争によって本国スペインがナポレオン帝国に服し、また大陸封鎖令によって南北アメリカと旧宗主国との連絡が途絶えて自立化が促された。イスパノアメリカ(スペイン語圏アメリカ)のベネズエラ、エクアドル、ボリビア、コロンビア、アルゼンチン、チリ、メキシコなどでは、1809年から1810年にかけてクリオージョの大地主と貿易商人が主導権を握ってナポレオンに服属したスペイン政府からの自治を宣言した。アメリカ合衆国は米英戦争によってイギリスからの政治的独立に続いて経済的自立を図った。

独立運動はスペイン権力による監視の弱かった南米大陸南部のブエノスアイレス(アルゼンチン)と、南米大陸北部のカラカス(ベネズエラ)を軸に進み、クリオージョ達は北部ではフランシスコ・デ・ミランダやアントニオ・ナリーニョやシモン・ボリーバル、南部ではホセ・ヘルバシオ・アルティーガスやベルナルド・オイギンスやホセ・デ・サン=マルティン、メキシコではミゲル・イダルゴやホセ・マリア・モレーロスによって率いられ、シモン・ボリーバルのボリーバル主義(ラテンアメリカ統一主義)の下に1819年から1830年までベネズエラ、コロンビア、パナマ、エクアドルが一体となった大コロンビア共和国が成立した。南北から迫る南米大陸の独立運動は南部のサン=マルティンの主導した1821年のペルー独立以降、北部のボリーバルによって引き継がれ、1825年にボリーバルやスクレによってボリビアが独立したことにより終焉した。ラテンアメリカ北部では、1810年代に独立軍は全て鎮圧されていたが、1820年のスペイン本国でのリエゴ革命によって軟化した本国政府の自由主義的態度を嫌ったメキシコの保守的なクリオージョ寡頭支配層は、保守支配を続けるために1821年にメキシコ帝国を建国し、独立した。メキシコ独立に倣い中央アメリカでも1823年に中央アメリカ連邦が独立した。

一方ポルトガル領だったブラジルでは1807年のナポレオン軍によるリスボン占領により、ブラガンサ王家とポルトガル宮廷の貴族が大挙してポルトガルからブラジルの首都リオデジャネイロに亡命し、ポルトガルはブラジルにその中心を移した。1810年代には周辺のイスパノアメリカ諸国の独立運動が盛んになったが、ブラジルではナポレオン戦争後もポルトガル宮廷が帰還しなかったため、ブラジルの独立を望むクレオール白人はブラガンサ王家のドン・ペドロ皇太子を皇帝に擁立して1822年にブラジル帝国が独立した。

こうしたラテンアメリカの動きに対して、ウィーン体制によって復古的な秩序を立て直した西欧列強が干渉しようとしたため、アメリカ合衆国大統領ジェームズ・モンローは、1823年にヨーロッパとアメリカとの相互不干渉を宣言した。これがモンロー宣言である。一方コロンビア共和国大統領シモン・ボリーバルはラテンアメリカが独自にヨーロッパからの相互不干渉を図るために1826年にパナマ議会を開催したが、ラテンアメリカ諸国の政治同盟によるヨーロッパからの防衛を画策したパナマ議会は失敗に終わった。フランス外相タレーランの唱えた正統主義、すなわち旧体制への復帰は、植民地にとっては益がなかった。

これらの諸国の独立運動は、いずれもスペイン・ポルトガルからのラテンアメリカ市場開放を望むイギリスによって支援されており、独立後の諸国にイギリスは産業革命による強い生産力とイギリス海軍による大西洋の制海権の確保を背景に、政治支配なき経済進出を図った。イギリス外相ジョージ・カニングはモンロー宣言を支持してラテンアメリカ諸国の独立を承認した。ウィーン体制はむしろラテンアメリカから破綻し始めたといえる。これは、ラテンアメリカ諸国をイギリスの市場とし、後にイギリスの「非公式帝国」と呼ばれるようなイギリスによるラテンアメリカの経済支配を確立するための措置だった。

ブラジル以外のほぼ全て地域において、ラテンアメリカではスペイン語を共通語としていたが、広大で相互に交通の不便な各植民地は、それぞれ地域ごとに市場が成立し、各市場の範囲内にてナショナリズムが成立したため、18の共和国に分かれて独立した[6]。ポルトガル語を使用言語とするブラジルのみはポルトガル王家の皇帝を戴くブラジル帝国として独立した。ラテンアメリカにはスペイン語とポルトガル語という起源を同じくする言語を話す人々が存在し、共通の言語、文化、カトリック信仰によって結ばれていたが、統一したナショナリズムを生み出すに足る全ラテンアメリカを包括する経済共同体を築くことができなかったために、各国は分裂して独立することになった[7]。

イスパノアメリカ諸国は共和政体をとり、今日のラテンアメリカ諸国の大枠は、1828年のウルグアイの独立と、1830年の大コロンビアの崩壊により、ベネズエラ、エクアドル、ヌエバ・グラナダ(現在のコロンビア)が分離したことにより、ほぼ1830年までに成立した。

その後1838年に中央アメリカ連邦はグアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、エルサルバドルの五国に分解し、1903年にセオドア・ルーズヴェルト合衆国大統領の棍棒政策によってコロンビアからパナマが分離し、中央アメリカに付け加えられた。また、カリブ海に浮かぶ島国のキューバとプエルトリコはこの後19世紀末の米西戦争までスペイン帝国の植民地として残った後、キューバは1902年に独立し、プエルトリコはアメリカ合衆国による統治が続いている。こうして独立した国家はしばらく内戦が続く不安定な状態が続いた後、1870年代頃から漸く安定の兆しを見せることとなった。

近年、ハイチやラテンアメリカ諸国の独立をアメリカ独立革命やフランス革命と関連づけ、18世紀後半から19世紀初めにかけての一連の革命を一括し、環大西洋革命として位置づける見方が強調されている。

独立後の諸国では、どの国でもクリオージョが伝統的なカトリック教会に依拠する保守派と、自由主義に依拠する自由派に分かれて政権を争ったが、自由派の勝利や保守派の自由化により、最終的にはどの国でも自由主義的な政策が採られ、イギリス資本と結びついた大地主のクリオージョ寡頭支配層が、政治・経済の権益を独占した。また、その農業や鉱業などの一次産品はイギリスをはじめとする欧米諸国の需要に左右されつづけ、大西洋経済の構造そのものにはあまり変化がなかった。すなわち、ほぼ全てのラテンアメリカ諸国においてクリオージョ寡頭支配層の利益にならない工業化はそもそも目標にすらならず、現地の経済のバランスを無視して世界市場と直接結ばれたコーヒーや砂糖などを単一耕作するプランテーションや鉱山からなる従属経済が、植民地時代からさらに深化した。イギリスは独立後の諸国に借款を与え、鉄道を建設することによって、各国の港を通してラテンアメリカ諸国の産品の生産地を国内市場からかけ離れた世界市場へと直接結ぶ経済構造を築いたのである[8]。さらに、三国同盟戦争によって破壊される前のパラグアイのような例外を除き、独立後のラテンアメリカでは、独立以前に存在したマニュファクチュアは、クリオージョ寡頭支配層とイギリスによる自由貿易の導入によってイギリスの安価な製品との自由競争に敗れて悉く破壊されたため、国内資本による工業の自立的な成長は起こらなかった[9][10]。また、植民地時代に存在したインディオの共有地は、自由主義的な私有財産権の権利の下に19世紀を通して解体され、アラウカニア征服作戦や砂漠の開拓作戦によって植民地時代にはヨーロッパ人の支配を受けなかったパタゴニアがチリとアルゼンチンによって征服された。これらの土地は各国の大地主によって分配され、その後のラテンアメリカ諸国の農業を特徴づけることになる、安価な労働力のみによって採算を担う、粗放で生産性の低い土地利用を旨とした大土地所有制が確立した。こうして19世紀初頭から続いたイギリスによるラテンアメリカ経済の支配は政治の安定した1870年代頃から20世紀までに確立し、南アメリカ諸国はイギリスを中心とする従属的周辺国となった。地理的にイギリスの支配が及ばなかったメキシコや中央アメリカではアメリカ合衆国の資本が同様のことを行い、中央アメリカでは「バナナ共和国」と呼ばれるほどの従属経済化が進んだ国家が複数出現した。

ラテンアメリカでは、キューバとブラジルを除いては基本的に1850年代までに奴隷制は廃止されたが、1870年代頃からチャールズ・ダーウィンの進化論やオーギュスト・コント、ハーバート・スペンサーらの実証主義の影響によって生まれた白色人種を優等人種とする人種決定論により、独立後のクリオージョ寡頭支配層は、各国にヨーロッパからの白人移民の誘致を懸命に行った[11]。こうして移民の大量導入が成功した国(アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル)では、開発の大きな原動力となったが、反面人種決定論により各国の黒人やインディオ、メスティーソ、ムラートといった有色人種の国民への差別的な対応が制度化されることになり、教育によってヨーロッパの言語やヨーロッパ伝来の科学教育が施されると同時に、非白人固有の文化の大規模な弾圧が行われた[12]。このような政策により、独立戦争での活躍によりクリオージョ寡頭支配層への参入がなされたメスティーソやムラートの軍人の一部を除き、インディオやメスティーソをはじめとする多くの民衆は基本的に植民地時代よりも貧窮が進んだ[13]。また、上述のようにラテンアメリカのクリオージョ支配層は政治・経済的にはイギリスに従属したが、文化的にはフランスのブルジョワ文化に憧れ、多くのエリート階層の子弟のフランス留学が進んだ。各国の支配層は19世紀後半には首都をパリ風に改造することに心を砕き、特に経済発展の著しかったアルゼンチンのブエノスアイレスでは「南米のパリ」と呼ばれるようになるほどの都市計画が進んだ。

このように、確かにラテンアメリカ諸国は政治的独立を果たしたものの、実際に独立戦争で植民地支配と戦った貧しい民衆にとっては支配者の交替に過ぎず、民衆の困窮はさらに深まった。この問題の解決は20世紀から21世紀に持ち越され、20世紀のラテンアメリカでは従属と低開発を克服する方法が模索された[注釈 1]。

アメリカ合衆国の独立からナポレオン戦争、ラテンアメリカ諸国の独立にいたる動乱によって大西洋をめぐる諸地域の関係は大きく変わった。それは、西ヨーロッパを中心に成り立ってきた重商主義政策と奴隷制によって成り立ってきた大西洋経済の解体と評することができる。

山下範久は、1800年前後の数十年には「グローバリティのカエスラ(区切れ)」[注釈 2] という一種の「真空」[注釈 3] が生じたとして、従来の「近代化論」的な世界システム論における「日本例外論」(日本は特殊である、日本は教育制度が充実していた、利潤獲得を正当なものとみなす石門心学なる道徳哲学があったなど)を、乗り越えようとしている。

そこでは、世界における「長期の16世紀」[注釈 4](15世紀末葉から17世紀中葉すぎまで)は、5つの近世帝国(理念的帝国)が並行して形成されてきた時期であり、その近世帝国とは、

の5つであるとしている。なお、ここにおける「帝国」とは領土的実体ではなく、東アジアにおける冊封体制に示されるような、その行動の前提となる世界認識ないし空間的想像力の次元で形成された理念的な秩序を指している。

山下は、「長期の16世紀」の前半は大航海時代や日本人の東南アジアへの進出にみられるように、リスクに対して積極的に交通の拡大を行ってきたのに対し、後半は安定的な成長の時代であると評価して、海禁や鎖国などの政策、あるいは江戸幕府が琉球や蝦夷地などの緩衝地帯をわざわざ設定した施策に典型的にみられるように、世界の諸例をみても、交通路の制度化と管理がなされた時期であるとする。

しかし、1800年前後、すなわち上述した環大西洋革命に前後して「グローバリティのカエスラ(区切れ)」が数十年にわたって世界的に継起し、5つの近世帝国は相次いで解体し、国民国家が出現して領土的な拡張主義の様式も転換し、資本主義のあり方やルールが変わったとしている。すなわち、どの地域も例外なく、近世的な世界システムから近代的な世界システムへ移行していったととらえる[14]。ここでは、近世帝国のうちヨーロッパのみは連続性があるという予断は排されている。

このようなとらえ方は、「近代化論」的な世界システム論のみならず、「従属論」的な世界システム論における日本に関する盲点、すなわち、欧米諸国によって無理やり開国させられ、不平等条約をおしつけられて本来なら「低開発」を余儀なくされたはずの日本がいちはやく近代化を果たした事実に対しても、「日本例外論」によらずに説明しようとする試みだった。

史実としては、この時期は、イギリスがさらに世界的に進出する機会ともなっていた。ケープ植民地がイギリスの移住植民地となったほか、18世紀後半、ジェームズ・クックの探検航海によりオーストラリアの東海岸部がみいだされていた。アメリカ13州の独立後、それにかわるイギリスの流刑植民地とされ、1788年、今日のシドニーに植民の基礎がきずかれた。

カナダでは、アメリカ合衆国の独立後、イギリス国王を支持する植民者(ロイヤリスト)が13州から移住し、フランス系カナダ人の住民とは別にあらたな植民地をひらいた。

1828年にはオーストラリア全土がイギリス植民地となり、内陸探検がすすんで農牧地もひらかれたが、先住民のアボリジニからは土地を取り上げて放逐し、反抗者を殺害したためその社会は破壊された。また、タスマニア島でも1830年までに純血の先住民は人間狩りなどにより絶滅させられた。

植民地オーストラリアの発展は、アジア・太平洋地域へのヨーロッパ勢力の進出とあいまって、南太平洋の島々の分割を促すこととなった。1840年、イギリスはニュージーランドの領有をはじめたが、これを皮切りに列強による太平洋の分割が本格化した。

フランスとの植民地抗争に勝利し、世界にさきがけて産業革命をなしとげたイギリスが覇権を確立し、また、蒸気船の普及によって大量の工業製品の輸送や地球規模での移民が可能となったことにより、ここに世界の一体化がほぼ完成した。世界商品としては、上述した16世紀の砂糖、黒人奴隷、17世紀の茶、コーヒー、タバコ、キャラコ、18世紀の綿花、綿織物に加えて、19世紀には鉄鉱石、石炭、天然ゴムなどが主要な商品となっていった。

産業革命後のイギリス経済は次第に保護を必要としなくなり、「世界の工場」とよばれる圧倒的な経済的優位性を背景に自由貿易へと方向転換し、高いコストを要する植民地だけではなく、自由貿易さえ保証されれば、経済的従属下に置きはするものの必ずしも政治的支配をおこなわない非公式帝国を拡大していった。インドや東南アジアに対しては前者、清国やオスマン帝国に対しては後者の姿勢でのぞみ、市場と原料供給地の拡大を推し進めていった。相手国に自由貿易を強いる際は武力を発動することも多かったが、ヨーロッパ諸国の間では前世紀までくり返された戦乱や武力衝突がなかったため、この時代を古代ローマの「パックス・ロマーナ」にならい、パックス・ブリタニカ(イギリスによる平和)と呼んでいる。また、この時期のイギリス帝国の方針は「自由貿易の旗手」を自認したことから、後世自由貿易帝国主義と呼ばれている。

自由貿易帝国主義の遺産としてはロンドンのキュー王立植物園がある。そこでは、世界各地から資源植物を集め、品種改良などをおこなう場でもあった。さらに、イギリス植民地内の各植物園と情報交換などを行い、それによって、育成条件の合致する植民地に移植してプランテーションでの大量生産をはかった。

このような植民地への移植例としては、

などがある。

生産力において、また海軍力において他国を圧倒したイギリスは、ヴィクトリア女王(位1837年-1901年)のもとで太陽の沈まない国」と呼ばれる繁栄を享受し、1851年にはロンドンで第1回万国博覧会がひらかれてその威信を誇示した。博覧会会場に設けられた水晶宮は「パックス・ブリタニカ」の象徴となった。

この時代のイギリス外交は、卓越した海軍力を背景に他国と同盟関係をむすばない「栄光ある孤立」の政策をとり、フランスなどヨーロッパ列強との正面衝突は避けながらも、大陸において強大な勢力の出現することを牽制する勢力均衡策を採用した。

一方、中央アジアの覇権をめぐりロシア帝国との間には敵対関係と戦略抗争が生じ、これは後世「グレート・ゲーム」とよばれる。

国内政治では、1832年には選挙法が改正され、ブルジョワや工業都市の代表も議会に進出した。しかし、普通選挙はおこなわれなかったので、労働者はその獲得をめざすチャーティスト運動をくりひろげた。カトリック教徒の解放、奴隷制の廃止、郵便制度なども実現し、1870年には初等教育法が制定されて義務教育がはじまった。

ヴィクトリア朝では、小英国主義を掲げるウィリアム・グラッドストンの自由党と大英国主義をめざすベンジャミン・ディズレーリの保守党が交互に政権を担当する、二大政党による議会政治が展開された。

1848年は、19世紀前半の諸潮流が合流して総決算をむかえたような政治の季節となった。この年ヨーロッパ各地で起こった革命は、33年におよんだウィーン体制をついに瓦解させた。その震源となったのはパリの二月革命だった。

フランスでは七月王政のもとで産業革命が進み、中小のブルジョワジーや労働者たちが選挙権をもとめていた。その運動が弾圧されたことに抗議し、パリ民衆が1848年2月に蜂起し、王政が倒れて共和政体による臨時政府ができた。第二共和政である。臨時政府には、共和主義者とともにルイ・ブランなどの社会主義者もくわわり、失業者の救済をめざす国立作業場もつくられて男子普通選挙が実現した。

これに続いて、三月革命がドイツ語圏に広がった。ウィーンでは3月に諸民族が蜂起し、オーストリアの宰相クレメンス・メッテルニヒは亡命を余儀なくされた。ベルリンでも同じ月に民衆蜂起が起こって立憲自由主義が高まりを見せるなか、5月にはフランクフルト・アム・マインでフランクフルト国民議会がひらかれた。

1848年革命は、自由主義、国民主義、ロマン主義、社会主義が合わさって、チェコ、ハンガリー、イタリア、ポーランド、オランダ、ベルギー、さらに南アメリカ大陸へと広がった。デンマークでは絶対王政が廃止された。

イギリスのチャーティスト運動、アイルランド反乱、スイスの分離同盟戦争は前年から続いていた。これら「諸国民の春」によってウィーン体制は終焉を遂げた。

このような政治的高揚をあたかも分水嶺のようにして、19世紀後半は資本主義経済の発展のもと、景気が回復して1870年頃まで世界的な好景気が続き、イギリスは「世界の工場」としてますます繁栄し、ドイツをはじめとする大陸諸国でも産業革命がつづいた。

折しもカリフォルニアでは1848年にゴールドラッシュが始まり、西部に殺到した人びとはフォーティナイナーズ(49ers)と呼ばれた。オーストラリアでも1851年に金鉱が見つかって、世界経済をおおいに刺激した。金の増産によって国際金融市場が急速に拡大し、資本主義的世界的システムの完成がみられた。ロンドンは「世界の銀行」と称される世界の一大国際金融センターとなり、資本輸出の時代が始まった。

こうしたなか、新興国アメリカは、列強の群がる清との貿易に必要な北太平洋航路の中継地として、また、当時需要の大きかった鯨油をもとめた捕鯨船の補給寄港地として日本の開港を必要とし、東インド艦隊総司令長官マシュー・ペリーを極東に派遣した。

1848年はまた、カール・マルクスが『共産党宣言』を著した年でもあった。西欧社会において、資本家階級と労働者階級の対立という図式が可視的となり、社会主義者・労働者階級が新しい政治勢力として登場したことに対して資本家たちは保守化し、労資の対立が表面化していった。

1848年はまた、ガージャール朝において、バーブ教徒の乱がおき、外国への屈服に反対したが鎮圧される。

| 国名 | 開始時期 | 特色 | 鉄道開通年と開通区間 |

|---|---|---|---|

| イギリス | 1760年代 | 1.木綿工業の紡績部門・綿布部門で交互に展開 2.19世紀前半「世界の工場」としての地位を確立 | 1825年、ストックトン・オン・ティーズ - ダーリントン |

| フランス | 1830年代 | 1.フランス革命で創出された小農民中心(資本蓄積の遅れ) 2.七月王政期より本格化。発展はゆるやか 3.絹織物工業(中心リヨン)から開始 | 1832年、リヨン - サン=テティエンヌ |

| ベルギー | 1830年代 | 1.1830年のベルギー独立革命が契機 2.独立後の経済危機を克服すべく、国家主導で銀行・産業を育成 | |

| ドイツ | 1840-50年代 | 1.領邦制のなかでのユンカー・ブルジョワの台頭 2.ドイツ関税同盟(1834年)による市場の統一 3.重工業から開始、西南ドイツやプロイセンで展開 | 1835年、ニュルンベルク - フュルト |

| アメリカ | 1830年代 | 1.米英戦争(1812年 -1814年)後のイギリスからの経済的自立 2.西部開拓による国内市場の拡大 3.南北戦争後に本格化。19世紀末には英・独を追い越す | 1830年、ボルティモア - エリコット・シティ(Ellicott City, Maryland) |

| ロシア | 1890年代 | 1.農奴解放令(1861年)による労働者の創出 2.フランス資本の導入と国家の保護により1890年代に本格化 | 1838年、ペテルブルク - ツァールスコエ・セロー |

| 日本 | 1890年代 | 1.1870年代の政府の殖産興業政策が契機 2.綿織物工業から開始 3.日清戦争前後、軽工業中心に発達(下関条約の賠償金を投入) | 1872年、新橋 - 横浜 |

産業革命は19世紀のうちに西欧から北欧・北米、そして世紀末にはロシア、日本などの地域へ広がっていった。しかし、産業社会は世界均一に広まったわけではなかった。イギリスは、すでに18世紀までに形成されていた世界的な分業システムをもとに産業革命を推進したので、世界経済はイギリスを中心に3層の構造をなすことになった。つまり、自由貿易をとなえるイギリスが「世界の工場」、そして「世界の銀行」として世界経済をリードし、これに対して、フランス、ドイツ、アメリカ合衆国、そして日本などの後発国は、イギリスとは対照的に保護貿易による自国産業の保護育成と富国強兵につとめた。保護貿易主義を理論化したのが、フリードリヒ・リストの歴史学派経済学であり、アメリカの南北戦争は、保護貿易主義の北部と自由貿易主義の南部の内戦でもあった。また東欧とアジア、ラテンアメリカ、アフリカは、国民経済としてまとまって対抗することができず、欧米に対する従属経済にあまんじた。

1868年に明治維新をむかえた日本もふくめて、20世紀の世界史で重要な役割を果たし、かつて「列強」とよばれた諸国、あるいは現代、G7(先進7か国)あるいはG8(先進8か国)と称される米・英・日・独・仏・伊・加・露の諸国は、すべて19世紀なかばから1870年代にかけて、近代国家としての姿をととのえ、世界資本主義のシステムのなかで互いにきそいつつ、従属地域にも手をのばしていった。

なお、「上からの資本主義」ないし保護貿易政策、あるいは富国強兵政策を推し進めていくうえで、関税権のないことはしばしば大きな障害となった。日本において条約改正が政府、民権派問わず国民的悲願とされたのは、そのためだった。

1848年革命により、七月王政は倒され、フランスでは自由主義者のラマルティーヌを首班とした臨時政府が樹立され、その中には社会主義者のルイ・ブランも入閣した。臨時政府の政策は、国立作業場設立に代表される労働権・生活権の保障や21歳以上の男子の普通選挙を認めるといったものであり、社会主義派の主張が反映されていた。4月の総選挙で社会主義派は敗退し、その後の六月蜂起で労働者が国立作業場の閉鎖に対し、暴動を起こし鎮圧されると、政治の保守反動化が進展した。1848年11月の選挙でナポレオン1世の甥に当たるルイ・ナポレオンが大統領に当選した。その後、ルイ・ナポレオンはクーデターを起こし、1852年に皇帝に即位した。

ナポレオン3世の権力基盤はブルジョワジーとプロレタリアートの均衡により成立していた。内政面では国内産業を保護・育成することでブルジョワジーの支持を得、一方、労働条件を改善することでプロレタリアートの支持を得ていった。外交面では、クリミア戦争、イタリア統一戦争、アロー戦争の参加、インドシナ半島への進出と治世の前半は成果を挙げていったが、後半はメキシコ出兵の失敗により威信は低下、普墺戦争でプロイセンの勢力拡大を許すと、普仏戦争でプロイセンに完敗し、ナポレオン3世は失脚、アルザス=ロレーヌはドイツ帝国に帰属することになった。

その後、パリではパリ市民や社会主義者が中心になりパリ・コミューンを結成したが、ドイツ軍の手によって鎮圧された。そして、フランス第三共和政が始まることになった。

1683年の第二次ウィーン包囲を境に、オスマン帝国は縮小へ向かった。1699年のカルロヴィッツ条約でオスマン帝国がハンガリーを完全に喪失すると、ヨーロッパ諸国の間にあったオスマン帝国への危機感は徐々に薄れ、勢力の拮抗とともに安定期が訪れた。「チューリップ時代」と呼ばれたこの安定期に、オスマン帝国は西ヨーロッパ諸国との宥和政策を推進し、西ヨーロッパの文物が流入するようになった。そしてこの安定期を過ぎる頃にはヨーロッパ諸国とオスマン帝国の力関係は逆転した。オスマン帝国の弱体化につれて、その支配下にあった諸民族は独立に向けて蠢動するようになり、ヨーロッパ諸国はその動きに連動するように、軍事介入を繰り返してはオスマン領内へ勢力圏拡大をはかるようになる。

19世紀前半のヨーロッパはウィーン体制に代表される列強の保守協調によって、かろうじて利害対立を回避していたのであり、それは分裂していたイタリア・ベルギーなどの小国を犠牲にすることで贖われた勢力均衡に依拠するものだった。しかし国民主義の高まりによりイタリアに統一運動が起こり、ベルギーが独立するなど、これらの地域がもはや従属的な地位に満足しなくなると、ヨーロッパ諸国は自らの東方に存在するオスマン帝国領へ目を転じ、この地域で一国が「一人勝ち」する状況を排除することで勢力均衡を維持しようとした。こうして、オスマン帝国をめぐる紛争に当事者以外の諸国が介入し、外交によってヨーロッパの勢力均衡を実現するという構造が見られるようになった。このオスマン帝国をめぐる外交問題を「東方問題」と呼ぶようになった。

この「東方問題」は1821年のギリシャ独立戦争の際には、世論を喚起する形で他の欧州諸国をこの戦争に介入させる結果となり、1830年にはギリシャが独立、同年にセルビア公国(独立は1817年)も自治権を獲得した。この問題は、19世紀後半に中東欧で国際政治の枠組みを再編する契機となったが、それが1853年にはじまったクリミア戦争で顕在化した。この戦争の発端は、1852年に独立を宣言したモンテネグロ公国の独立戦争にあったが、これを機にロシアが地中海への出口を求めて南下政策をとり、オスマン帝国領内の正教信徒の保護と聖地イェルサレムの管理権をめぐる対立を理由にバルカン半島の一部を占領した。

ロシアの地中海進出をおそれたイギリスとフランスは、オスマン帝国を支援してロシアに宣戦し、ヨーロッパ諸国どうしがヨーロッパ外で全面的な武力衝突に至る事態となった。この結果、ロシアは敗北し、黒海に艦隊をおく権利を失った。1856年の講和会議では、ナポレオン3世はナショナリズムを擁護し、オーストリアは中立を保って神聖同盟は崩壊し、ロシアは孤立した。

1880年代にいたるとビスマルクの卓越した手腕のもとに、ヨーロッパ諸国は「ビスマルク体制」という外交的安定期を迎え、この直前に行われた1878年のベルリン会議によって、ブルガリアの独立(及び独立後の領土の見直し)やセルビア等の領土拡大が達成されたことにより、「東方」における列強の利害関係が調整され、外交問題としては一応の解決を見たかに思われた。

またこのころにはすでにヨーロッパ諸国の利害は遠く「東方」を越えてアフリカ・東アジアを含めた全世界規模で調整されるようになっており、「東方問題」はその重要性を相対的に減じていた。しかしながら、このことはバルカンの民族問題の解決を意味しておらず、バルカン半島は相変わらず「ヨーロッパの火薬庫」であり続けた。また、内外からの攻撃にさらされたオスマン帝国は「瀕死の重病人」と呼ばれるようになった。

ローマ帝国が滅亡して以来、都市国家が乱立していたイタリア半島でも統一の機運が高まっていた。1848年のローマ共和国失敗後、イタリア統一を主導したのは、ピエモンテのトリノを首都に定めていたサルデーニャ王国だった。

ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世は、カミッロ・カヴールを1852年に首相に迎え、王国の近代化を推進した。自由主義的な憲法を制定し、教育の充実、工業化の推進、交通網の整備を行った。ただ、独力の近代化だけでは、イタリア統一をすることもままならず、当時の大国との同盟関係を締結することが必要となった。クリミア戦争では、イギリス、フランスと同調する形で、ロシアに宣戦布告し、血を流すことによって、今後のイタリア統一に向けての下準備とした。

プロンビエールの密約を1858年に結ぶと、サルデーニャは対オーストリア戦争に邁進。経済的に豊かなロンバルディア、中部イタリアのパルマ、モデナ、トスカーナを次々と併合した。中部イタリア進出の際には、サヴォイア、ニースをフランスに割譲した。同盟国フランスに見返りを捧げる形でありながらも、半島統一を推進していった。

一方、赤シャツ千人隊と呼ばれる私兵を用いて、イタリア統一に貢献したのがジュゼッペ・ガリバルディである。1860年、両シチリア王国を滅ぼすとガリバルディは、サルデーニャ王国に征服地を献上し、自らは表舞台から退場した。1861年、イタリア王国の建国が宣言され、ヴェネツィア及び教皇領を除くイタリア半島の統一が達成された。1866年の普墺戦争の際には、プロイセン側に立ち、オーストリアと交戦状態に入り、ヴェネツィアをイタリア王国に組み入れることに成功、1870年の普仏戦争でフランスが敗れるとローマに進駐していたフランス軍が撤退したため、ローマ占領に成功した。ローマ占領は、イタリア国家とローマ法王の断絶を意味し、この状態が改善されるのは、20世紀のラテラノ条約を待たなければいけなくなった。当時の教皇ピウス9世は、自らを「バチカンの囚人」と称した。

その後、統一イタリアは、国内の南北格差(ピエモンテやロンバルディアが所属する北部地方が経済的に豊かであり、その状況は21世紀になった今も変わっていない)を内包しつつも、植民地獲得競争に参入していった。その対象は、ソマリアやリビアに向けられていった。また、未回収のイタリアと呼ばれる地方が残っていたため、三国同盟を普仏戦争後、オーストリアと締結したとはいえ、常に国境問題を抱えていたため、第一次世界大戦の際のイタリアの連合国側参戦へとつながる原因となった。

ナポレオン戦争はナショナリズムをヨーロッパの諸民族に扶植した。その中で、ドイツの各領邦国家は国内関税、領邦国家独自の通貨、度量衡が存在した。その上、産業革命で経済的に優位に立っているイギリスからの安価な軽工業の製品がドイツにも流入していくにつれて、ドイツにおいても統一国家の樹立が望まれた。1833年経済学者フリードリッヒ・リストの尽力によりドイツ関税同盟が結成された。また、鉄道の建設が1835年より開始され国内市場の統一への望みに拍車を掛けた。1840年代には鉄と石炭の需要が増加し産業革命がドイツにも進展していった。

なお、ドイツにおける産業革命はドイツ関税同盟などを背景に経済的な領域を確立したうえでの工業化だった。以下のような諸特徴を有する。

そんな中、1861年ヴィルヘルム1世がプロイセン国王に即位した。彼は、ユンカー出身のオットー・フォン・ビスマルクを宰相に採用した。ビスマルクはドイツの統一の為に武力による統一が不可欠とした鉄血政策を採用し、軍備の増強を行った。ドイツ統一のためにはオーストリアの存在は目障りでしかなかった。

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題を発端としたデンマーク戦争を皮切りにプロイセンは領土を拡大、1866年普墺戦争でオーストリアに7週間で決着をつけると北ドイツ連邦の結成を承認させ、オーストリアのドイツへの干渉を排除することに成功した。スペイン王位継承問題でビスマルクはスペイン国王にプロイセン王家を即位させ、フランスの挟撃を画策したが、プロイセンの拡張を快く思わなかったフランスのナポレオン3世が反発し失敗に終わった。最終的はエムス電報事件を発端とした普仏戦争でプロイセンはフランスに勝利し、1870年ヴィルヘルム1世がヴェルサイユ宮殿でドイツ皇帝として即位しドイツ帝国がここに成立した。

ドイツ帝国は、諸邦の自立性を認める連邦制の立憲君主国だった。経済発展にささえられ、ビスマルクは重化学工業と農業の利害を調整し、国家が化学をはじめとする自然科学や医学、軍事技術の開発を積極的に助成したので、ドイツの諸学問は当時の世界の最高水準に達した。ビスマルクはまた、内政面では、労働者保護の為の社会保障政策を採用する一方、社会主義者鎮圧法で台頭してきた社会主義者を弾圧するといった「アメとムチ」の政策を採用した。外交面では、フランスを孤立させた形でのヨーロッパの勢力の均衡を図る外交政策を推進し、1873年にはオーストリア、ロシアと三帝同盟を締結したが、1877年露土戦争に勝利し南下政策を強めるロシアの勢いを挫くために、1878年ベルリン条約を締結し、三帝同盟は瓦解した。1882年に三国同盟をイタリア王国、オーストリアと締結し、バルカン半島に勢力拡大を図るロシアと対抗していくこととなった。

ヴィルヘルム1世没後、フリードリヒ3世が皇帝に即位したがわずか3ヶ月で死去したため、ヴィルヘルム2世が後を襲った。彼は、ビスマルクの老獪な外交を理解できず、ビスマルクと対立、ビスマルクは帝国宰相の地位を辞任した。その後、ヴィルヘルム2世の3B政策が外交の指針となったが、これによりイギリス、フランスと対立が鮮明になり最終的には第一次世界大戦につながっていく。

1866年のプロイセンとの戦争にやぶれ、統一ドイツからはずされたオーストリアは、帝国の再編をせまられ、1867年にはマジャール人に自治を認めてオーストリア帝国とハンガリー王国からなる二重帝国となった。このオーストリア=ハンガリー帝国は、ドイツ人とマジャール人が支配的な地位を維持し、帝国内のスラヴ人など10をこえる民族を支配する構造となっていた。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は、1860年代の自由主義的な風潮のなかで、選挙制度の改革によりポーランド人やチェコ人に選挙権を与え、また、ユダヤ人に対しても寛大な姿勢をとり、職業・結婚・居住などについてユダヤ人に課せられていた各種の制限を取り除いた。外交的、軍事的には対外的に劣勢の目立った二重帝国だったが、首都ウィーンは大きく改造され、世紀末には史上まれにみる文化の爛熟が現出した(「世紀末ウィーン」)。

オーストリア=ハンガリー帝国では、多くの民族問題をかかえていたが、東ヨーロッパ諸民族の権利が拡大されたこともあり、帝国内では独立要求は本格化せず、自治要求、権利拡大要求としてあらわれた。

それに対し、ロシアやドイツの支配下にあったポーランド人のあいだで、分割以前のポーランドの復活をめざす運動が貴族を中心に進められた。1863年、ロシア帝国内でポーランド人貴族が反乱をおこしたものの、民衆との断絶から失敗に終わった。

ロシア帝国では西欧と異なり、「ツァーリ」と呼ばれた絶対権力をもつ皇帝の専制と農奴制が続いていた。クリミア戦争での敗北によりロシアの後進性を痛感した皇帝アレクサンドル2世は「上からの改革」により近代国家を樹立しようとはかり、1861年に「農奴解放令」を発布して、近代化への筋道をつけた。これは、国民国家創生への努力だったとともに、解放された農奴たちは農村で小作農となり、あるいは都市に流入して労働者となり、ロシアに産業革命が勃興する契機となった。

ロシアは対外的には、バルカン半島における全スラヴ民族の統一という汎スラヴ主義を支持して、1877年にはオスマン帝国に宣戦して露土戦争をはじめた。これはロシアの勝利に終わり、翌年サン・ステファノ条約が結ばれた。

しかし、この条約がロシアの利益を拡大するものだったことから、イギリス、オーストリア=ハンガリー帝国が強く抗議した。そのため、国際政治の現状維持を望むビスマルクが1878年にベルリン会議をひらき、諸国間の利害を調整した。これにより、ルーマニア、セルビア、モンテネグロは独立がみとめられ、イギリスはキプロスの管理権を、二重帝国はボスニア・ヘルツェゴヴィナの行政権を獲得した。ロシアが保護国化しようとしたブルガリアは領土を縮小されてオスマン帝国の自治国とされた。こうしてバルカン半島には民族国家がうみだされたものの、領土に不満をもつバルカン諸国は、オスマン帝国に残された地域を巡って再び対立し、南下政策を阻止されたロシアとここに足場を築いた二重帝国は対立を深めることとなった。

一方、ロシア国内の自由主義の担い手は知識人(インテリゲンツィア)に限られていた。知識人の間には社会主義を志向するナロードニキの運動が始まった。しかし、この運動は広い支持を農民から得られなかったことから、運動はニヒリズムへと傾いていき、1881年、テロによりアレクサンドル2世が暗殺された。

アメリカ合衆国の19世紀は領土の拡大と国力の充実のために注がれた世紀だった。1803年のルイジアナ買収を経て、米英戦争で実利の少ない戦争をした後は、1823年にモンロー宣言を発して、ひたすら国内に目が注がれた。実際に諸外国と本格的に事を構えたのは1846年から1848年の米墨戦争のみであり、その次は世紀末の米西戦争ということになる。ただし、その間には南北戦争という内戦で痛みを味わった。米墨戦争の前の1845年にテキサス併合、1846年にオレゴン条約でイギリス領カナダとの国境確定と進み米墨戦争の結果(グアダルーペ・イダルゴ条約)でカリフォルニアまでを獲得し、北アメリカの大西洋から太平洋に繋がる、ほぼ今の形に近い巨大な国となった。

1848年に旧メキシコ領カリフォルニアで金鉱脈が発見されると、マニフェスト・デスティニーの旗印の下に、西部開拓時代が進行し、1867年にアラスカ購入、1869年には最初の大陸横断鉄道の開通、1890年にはフロンティアの消滅が宣言され、このころの第二次産業革命の進展と共に既にイギリスを抜いて経済大国となる準備が出来上がった。ただし、先住民族は強制移住や殲滅戦争によって居留地に押し込められるか、白人との同化を選ぶかの選択を余儀なくされた。

次のアメリカの目は海外にも向けられるようになった。1889年のパンアメリカ会議で南北アメリカ大陸の盟主となったアメリカは1898年にハワイを併合し、同じ年に起こった米西戦争ではプエルトリコ、グアム、フィリピンを支配下に収め、キューバを保護国とした。アメリカによる新帝国主義の始まりだった。

アメリカ合衆国の成長は順調に見えたが、国内には党派対立という大きな問題を抱えていた。建国当初は連邦党の主導で強い中央政府を作っていったが、米英戦争をきっかけとして連邦党が凋落し、替わって政権を取った民主共和党は州の権限を重んじる政策を推進し、一時期は「好感情の時代」と呼ばれる安定した政情を作り出した。1828年の大統領選挙で勝利したアンドリュー・ジャクソンはジャクソン流民主主義を推し進め、普通選挙を拡大していったが、これが大衆の政治参加を促したうえに、元々広い国土が更に拡大して地域の産業・経済格差が大きくなり、保護関税を巡る抗争などで南北の党派的対立が進んだ。

対立の争点になったのが奴隷制だった。既にイギリスやメキシコでは奴隷制を廃止しており、人権先進国であるはずのアメリカに奴隷制が残っていることに対して、北部の宗教者を中心として激しい奴隷制度廃止運動を引き起こすことになった。その契機となったのは、アメリカが西部に新たな領土を獲得したことだった。南部の諸州は奴隷労働によるプランテーション経営でその基盤が支えられており、それを守るために新しく合衆国に加盟する西部の州を、奴隷制を認める州(奴隷州)にすることで、議会(上院)での多数派を維持しようとした。北部では、それまで2大政党制を担ってきたホイッグ党に替わって奴隷制度廃止世論を背に受けた共和党が擡頭し、結党後わずか6年後の1860年アメリカ合衆国大統領選挙ではエイブラハム・リンカーンを押し立てて政権を掴んでしまった。1861年、サウスカロライナ州を初めとして南部の奴隷州は次々とアメリカ合衆国から脱退し、新たにアメリカ連合国を結成、南北戦争に突入した。

1865年、戦争は北部の勝利に終わり、多少の凝りは残ったもののアメリカ合衆国は分裂の危機を免れ、連邦政府の指導力が強化された。憲法が修正されて奴隷制は廃止され、アフリカ系アメリカ人の人権や参政権が保証された。戦後、荒廃した南部の再興(レコンストラクション)が進められ、北部では電気、鉄鋼、石油などの分野で大資本家が生まれ金ぴか時代を現出した。現在に続く共和党と民主党による2大政党制が確固たるものになったのはこの時期である。奴隷制は廃止されたものの人種的な偏見は強く残り、1世紀後の公民権運動まで人種分離・差別が続いたことはアメリカの汚点となった。またヨーロッパからの移民もこの時期に更に増えたが、南ヨーロッパや東ヨーロッパからの移民、あるいは日本、中国(清)などアジアからの移民も増えて人種差別感情が増長された。

カナダが他の世界と歩みをともに開始したのは、地域によって異なる。イギリスが現在のケベック州を獲得したのは、フレンチ・インディアン戦争に勝利した結果、ケベックに対して、宗教の自由を認めたことによって、フランスから譲渡を受けたことからイギリス領の歴史は始まった。とはいえ、当時のイギリスの支配が及ぶ地域は、東海岸からせいぜい西は現在のケベック州、オンタリオ州までだった。

それでは、その西あるいは北の地域は誰に所属していたかといえば、イギリスの国策会社であるハドソン湾会社の私有地だったし、また、カナディアン・ロッキーよりも西となるとロシア、スペインとイギリスが勢力を競合していた。また、現在のカナダ西部においては、アメリカ合衆国との国境線は正確には定まっておらず、1846年になって、ようやく北緯49度線をもって国境線と定められた。

1858年にブリティッシュ・コロンビアがイギリスの直轄植民地となり、1866年には、バンクーバー島がブリティッシュ・コロンビアに加入することによって現在のカナダの領域が確定した。しかし、カナダの存亡に関しては、隣国のアメリカ合衆国の膨張主義との格闘を控えていた[15]。1867年7月1日、外港・軍事を除く領域において政治的自立を達成したカナダ自治領は、現在のノヴァスコシア州、ニューブランズウィック州、オンタリオ州、ケベック州によって構成され、その人口は、約330万人にとどまっており、その80%は、オンタリオ州とケベック州に居住していた。

カナダが近代化を遂げるようになったのは、1869年にハドソン湾会社が所有する私有地をカナダ自治領に取り込んだこと、1871年には東海岸と西海岸を鉄道で結ぶ決定をカナダ政府が行ったことである。この決定の背景には、ブリティッシュ・コロンビア州がカナダ自治領に参加したことにあった。また、アメリカ合衆国が大陸横断鉄道の建設に成功し、両海岸を鉄道で結んだことによって、太平洋進出に関してはアメリカに対して遅れがちだったイギリスの焦燥があった。

カナダ太平洋鉄道が会社組織として結成され、1875年に、両海岸から鉄道の建設が始まった。この建設は2年遅れで開始したものだったが、1885年には、鉄道は連結され、翌年には列車の運行が開始された。また、この会社には汽船会社も含まれており、1887年からは、バンクーバーから横浜・神戸を経由して香港・マニラへ10日間で結ぶ航路とバンクーバーからホノルル・スバ・オークランドを経由してオーストラリアのシドニーへいたる航路を運行した。

「東方問題」(上述)の深刻化と国家的危機に直面し、列強から「瀕死の重病人」とよばれるにいたったオスマン帝国では、アブデュルメジト1世が1839年にムスタファ・レシト・パシャに起草させたギュルハネ勅令を発布し、これを嚆矢としてタンジマート(恩恵改革)とよばれるスルタン専制下での近代化政策が展開した。これは、ムスリム・非ムスリムに関わらず、全ての帝国臣民は法の下の平等にあること、全臣民の生命・名誉・財産を保障すること、裁判の公開を実現すること、さらに、民衆を苦しめていたイルティザーム(徴税請負制度)を段階的に廃止するというものだったが、保守派の抵抗も強く、改革に必要な資金を西欧列強に依存したため、帝国の財政は破綻に向かっていった。

クリミア戦争後、自由主義思想の影響を受けた官僚や知識人から、立憲政治を求める声が高まり、1876年、アブデュルハミト2世はミドハト・パシャ起草によるミドハト憲法を制定した。これは、タンジマートの成果を盛りこみ、二院制議会の開設と責任内閣制を定めた、アジア最初の近代憲法として画期的なものだったが、翌年、露土戦争中にスルタン、アブデュルハミトは憲法を停止し、専制政治を続行した。

ムハンマド・アリーの後を継いだイブラーヒーム・パシャは、引き続き、エジプトの近代化を推進した。その成果の1つが、スエズ運河の着工である。1873年に完成したスエズ運河は、地政学上、要地だったエジプトに対して、ますます、イギリスの関心を喚起させる結果となった。というのも、スエズ運河を経由することで、ヨーロッパとインドの航行日数が従来のケープタウン経由と比較して、大幅に短縮されたからである。また、スエズ運河の建設によって、北アフリカで最も肥沃だったエジプトですらも経済的に困窮させることとなった。イブラーヒームは、スエズ運河の株式をイギリスに売却することで難局を乗り切ろうとするが、最終的に国家財政は破綻し、エジプト財政はヨーロッパの管理下に置かれた。多くのヨーロッパ人が内閣に参加した。さらに、陸軍のリストラも敢行された。

着々と半植民地化が進む中で、エジプト人は不平を溜め込んでいった。もともと、ムハンマド・アリー朝の首脳部はトルコ系チェルケス人が枢要を占めていたし、さらに、その中でヨーロッパ人が内閣に参加することで、彼らの出世の道は小さくなっていたし、農民は、課せられた重税を耐え切れなくなっていた。その中で陸軍大佐アフマド・ウラービーを中心とする勢力が革命を起こした。「エジプト人のためのエジプト」を掲げたウラービー革命は、1882年のウラービーの陸軍大臣就任で頂点に達した。しかし、これ以上の革命の拡大を看過できなくなったイギリスは、エジプトへの介入を開始する。アレクサンドリア砲撃を皮切りにエジプトに介入した結果、革命は終焉を迎えた。ウラービーはスリランカへ流され、エジプトはイギリスの保護国となった。ウラービー革命後、エジプト国民主義、汎アラブ主義、イスラーム主義の三者の対抗がエジプトの政治で展開されるようになった[16]。

ガージャール朝の時代だったイランもイギリスとロシアの半植民地化が進んでいった。イランの半植民地化が本格的に進むのは、1856年のガージャール朝によるヘラート侵攻を起因とする。ナーセロッディーン・シャーは、アフガニスタンへの進出を企図していたがアフガニスタンをイギリスとロシアの干渉国にしたいイギリスは、南部の港湾都市ビーシェヘルに上陸し、軍事的圧力をかけた。翌年、パリ条約をイギリスと締結し、ヘラートへの領土的打診を放棄し、さらに、イギリスとロシアに対して様々な商業特権を与えると同時に、治外法権の放棄と領事裁判権を承認することとした。その結果、他のヨーロッパ列強もイギリスとロシアに追随し、多くの商業特権を得た。

ヨーロッパ諸国がイランに進出することにより、イランもまた、トルコやエジプトと同様に、世界経済に組み込まれていった。ペルシャ絨毯がヨーロッパで珍重されるようになったが、その逆に、廉価な織物がイラン国内に流入したために、零細な織物業者に打撃を与えていった。また、イランも、原料供給地としての性格を帯びるようになり、綿花、果物、ナッツ、アヘンといった農作物を生産するために、大土地所有者による農地の買占めが展開され、重税にあえぐ農民の中では不満が生まれていった。その中、ナーセロッディーン・シャーがイギリスのメイジャー・タルボットにイランで生産されるタバコの独占的販売権を75年間供与したことに起因し、1890年にタバコ・ボイコット運動が起こった。この供与の事実をトルコの日刊紙が報じたことにより、イラン全体に、暴動が波及した。この事件を契機に、ヨーロッパ列強と結託した王政に対しての反対運動が芽生えると同時に、イラン国民というアイデンティティがもたげ始めた[17]。

イギリスがインドへの支配を強めるにしたがってインド社会の各層に不満が蓄積され、各地で旧領主の蜂起や農民一揆が断続的に起こっていた。

1857年、デリー郊外の東インド会社軍駐屯地で、スィパーヒー(セポイ)とよばれるインド人傭兵が蜂起し、インド大反乱がはじまった。反乱軍は、蜂起の翌日にはデリーを占領し、すでに年金受領者となっていたムガル皇帝を擁立した。この動きに呼応して旧領主・農民・手工業者などがたちあがり、「反乱」はインド北部一帯から中部にまで及んだ。イギリスは、アロー戦争で中国に出動させる予定の兵力をインドにまわし、ネパールのグルカ兵など周辺諸民族も利用して、鎮圧に当たった。反乱軍は強力な指導者を欠いていたため、勢力はしだいに分裂した。

1858年、パーマストン内閣はムガル皇帝を廃位させ、失政の責任をとらせるとして東インド会社を解散、本国政府(インド省)による直接統治体制を確立させた。そして、1877年のディズレーリ内閣のとき、ヴィクトリア女王を女帝とするイギリス領インド帝国を樹立させた。

大反乱後のイギリスは、藩王国の存続をはかるとともに懐柔策をうちだし、インドにおける宗教対立やカースト上の差異を利用する分断統治を行った。1870年代から80年代にかけては飢饉による反乱が頻発した一方、インド人のなかから綿業を中心に民族資本家がうまれ、富裕な商人・地主、さらに大学教育をうけて官吏や弁護士になる者などのエリート層が台頭した。かれらは、西欧近代思想にふれてインド社会を批判したり、逆にインドの伝統を重視してインド改革の道を模索するなど、政治・文化において多様な運動を展開していった。1885年、イギリス人官僚アラン・オクタヴィアン・ヒューム(en)によってムンバイでインド国民会議が開催された。参加者はインド国民会議派と呼ばれたが、当初はイギリスと協調する穏健派が大多数を占めた。

一方ミャンマーに対しては、1824年から3次におよぶ英緬戦争(イギリス・ビルマ戦争)によってコンバウン王朝を滅ぼし、1886年、イギリス領インド帝国に組み込んだ。

19世紀になると、東南アジアは、次々とヨーロッパの植民地に組み込まれていった。現在のマレーシア、シンガポール、ブルネイ、ミャンマーはイギリス領に、ベトナム、カンボジア、ラオスはフランス領に、インドネシアはオランダ領となった。フィリピンは16世紀以来スペインの支配が続いていたが、米西戦争でスペインとアメリカ合衆国はフィリピンをめぐって戦争が起きた。植民地化を免れたのは、タイのみだった。

1786年、インドと清国を結ぶ中継地として、イギリス東インド会社は、マレー半島のペナン島に注目した。イギリス東インド会社は、クダー王国のスルタンに迫り、ペナン島を割譲させた。また、ナポレオン戦争によって、オランダの支配が東南アジアに及ばなくなるとイギリス東インド会社は、次々とオランダ東インド会社が統治する地域を陥落させた。その中で、マレー半島のマラッカは、一度は、ナポレオン戦争後にオランダに返還されたが、1824年の英蘭協定によって、イギリスに帰属することとなった。加えて、1819年にはジョホール王国のスルタンから、シンガポール島を割譲させることにより、海峡植民地が完成した。

1848年、ペラー王国でスズの大鉱床が発見されるとイギリスは半島部の開発に着手した。スズ鉱山の開発には中国人労働者が従事した。また、天然ゴムやパームヤシのプランテーション経営が展開されることとなり、タミル人がインドから半島部に流入することとなった。19世紀の人口流入が21世紀の現在に至るマレーシアの多極共存構造が形成される一因となった。その後、半島部マレーシアは、イギリスと各州のスルタンとの間で確執、衝突が繰り返されることとなった。しかし、1895年には、海峡植民地とスランゴール、ペラー、ヌグリ・スンビラン、パハンの4藩王国(この4王国でマレー連合州が形成される)の行政組織を1つに統合した。さらに、1909年、タイ王国に服属していたクランタン、トレンガヌ、クダーの各王国をタイ王国から割譲させると同時に、独自に近代化の努力を行っていたジョホール王国にも理事官を派遣した。これにより、現在の半島部マレーシアは、イギリスの支配が完成することとなった。

1868年には、タイ王国でチュラチョームクラオ(ラーマ5世)が15歳で、即位した。ラーマ5世は、1885年以降、本格的な国内改革を行うことで、タイの近代化を推進した。当時のタイには、タートと呼ばれる一時的に身体の自由を奪うことを承諾し売買も自由である一種の奴隷が存在したが、彼らを解放し平民に加えた。また、義務教育制度を導入するとともに王室指定の留学を促進させた。さらに、中央集権政策の一環として陸軍を中心に近代化を行い、各地の反乱の鎮定に役立てると同時に、イギリス、フランスの進出の抑止力と足りえた。加えて、モントン(州)と呼ばれる地方制度を導入し、中央集権化を図った。インフラストラクチャーの整備に腐心することとなった。

しかし、ラーマ5世の改革は、ある程度成果を収めたが、イギリスやフランスと対抗するには不十分だった。フランスには、現在のカンボジアやラオスを割譲することとなったし、前述の通り、イギリスにはタイ王国に服属していた半島部マレーシアの3藩王国を割譲した。

ナポレオン戦争後、イギリスは実行していた現在のインドネシアをオランダに返還した。1830年、ベルギーがオランダから独立するとオランダは、経済をますますオランダ領東インドに依存する結果となった。強制栽培制度(id:Tanam paksa)と訳出される制度をインドネシアに導入し、現地住民に指定の農作物、例えば、コーヒー、サトウキビ、藍、茶、タバコといった国際市場で有望な農産物を強制的に栽培させ、その農産物をヨーロッパへ転売した。

イギリス、オランダに続いて、東南アジアへ参入したのがフランスだった。阮福映は、1789年に、フランス人宣教師であるピニョー・ド・ベーヌ(en:Pigneau de Behaine)の集めた傭兵部隊の協力を得て、サイゴン(現在のホーチミン市)、フエを次々と攻略し、1802年には、タイソン朝を滅ぼし、フエを首都に、阮朝が成立した。

阮朝は、第2代皇帝・明命帝の際には、フランスからの通商の要求を拒否するとともに、清国へ服属の意思を表明する一方で、いわゆる「まんだら」システムに基づいて、カンボジアやラオスに対して、服属を求めた。カンボジア・ラオスへの進出は、タイとの衝突が起きたが、タイ優位に情勢は傾いていった。さらに、明命帝は、キリスト教の禁止を実施することとなった。

ベトナムへの進出をあきらめることができなかったフランスは、1858年、サイゴンへ海軍を派遣し、1862年には、第1次サイゴン条約が締結されるに至った。この結果、フランスは、ベトナムから南部コーチシナ3省が割譲されることとなった。同時に、カンボジアの保護国化にも成功した。フランスのベトナム植民地化は、1884年の清仏戦争後に締結された天津条約で完成する。中部(アンナンと呼ばれた)は、阮朝が建前上残ったので保護国とし、北部(トンカン、あるいはトンキンと呼ばれた)は、保護領であり、南部は直轄植民地として、ベトナムを経営した。ベトナムの植民地化に成功したフランスは、メコン川を遡り、1893年の仏泰戦争で、タイを圧倒すると1904年には、保護国化が完了した。ここにフランス領インドシナが完成することとなった。

最後に、東南アジアに進出を行ったのが、アメリカ合衆国だった。1890年に、フロンティア消滅を宣言すると、アメリカの関心は、太平洋に向かった。1898年2月15日、キューバのハバナ湾に停泊していた戦艦メイン号が爆破されるとアメリカ国内の世論は、スペインへの報復を支持する動きが高まった。当時の大統領ウィリアム・マッキンリーは、高まる開戦の世論を何とか阻止しようとしたが、4月には、キューバ独立のために、スペインが撤退することを促す議会可決を承認すると同時に、スペインと交戦状態になった(米西戦争)。フィリピン、キューバ、グアムの各地で、スペインを圧倒したアメリカは、8月12日に停戦し、12月10日に締結されたパリ条約でもって、スペインの植民地のほとんどを獲得するにいたった。しかし、フィリピン戦線の緒戦であるマニラ湾の戦いとその後のマニラ入城の際に、共闘したフィリピン軍をマニラに入れなかったために、アメリカとフィリピンの間で対立が生じることとなった。その結果、14年間に及ぶ米比戦争が始まった。

ロシアは東方にも南下していった。日本には、エフィム・プチャーチンが派遣され、1855年に日露和親条約を、1858年に日露修好通商条約を締結した。日露和親条約でウルップ島以北をロシア領とし樺太は日露雑居という形になったが、明治時代になって樺太千島交換条約で千島列島は日本領に編入され、樺太はロシア領に編入されることとなった。

東シベリア総督ニコライ・ムラヴィヨフ=アムールスキーはアロー戦争の調停を理由に、1858年にアイグン条約を締結し黒竜江を露清間の国境と定め、ウスリー川以東の沿海州を共同管理地とし、その後1860年の北京条約で沿海州をロシア領に編入することに成功し、ウラジオストク(Владивосток)を建設した。

中央アジアではブハラ・ハン国、ヒヴァ・ハン国、コーカンド・ハン国といったウズベク族の3ハン国を支配し、ロシアの原料供給地と化すことに成功した。東トルキスタンでヤクブ・ベクが反乱を起こすとそれに介入し、結果としてイリ地方の一部を割譲させることに成功。その後アフガニスタンを巡ってイギリスとの衝突を繰り広げることとなった。

アヘン戦争の後、イギリスのアヘン貿易は拡大したが、現地の商業ネットワークに食い込むことが出来ず、肝心の工業製品は拡大しなかった。イギリスでは貿易拡大のためにもう一度戦争も辞さずという雰囲気が高まり、1856年のアロー号事件は戦争を起こす為の導火線となった。同時期にインドシナ半島から中国大陸に進出を窺っていたフランスもキリスト教宣教師が殺害されたことを口実に出兵し、1857年、アロー戦争(第2次アヘン戦争)が勃発した。

最終的には天津条約、北京条約で英仏両国は外国公使の北京駐在、キリスト教布教の自由、外国人の中国での旅行と貿易の自由、外国商船の河川航行の自由、新たに南京等10港の開港、イギリスに九竜半島を割譲するといったものだった。その結果、清は1861年に総理衙門を設置し従来の冊封体制による伝統的外交政策が破綻することとなった。また、調停に入ったロシアも清から沿海州を獲得し、東方方面の南下政策を強めていった。1858年のアイグン条約で沿海州は露清の共同管理となった。

同じころ、キリスト教の影響を受けた客家出身の洪秀全が広西省金田村で1851年に挙兵して「太平天国」をたて、1853年に南京を占領して首都とした。太平天国は、清朝の打倒と漢民族の復興(「滅満興漢」)をかかげ、土地の均等分配や租税の減免などを訴えて勢力を拡大したが、指導者間での内部紛争に加え、各地の有力な地主(郷紳)たちは曽国藩、李鴻章、左宗棠など各地の漢人官僚と結んで義勇軍を組織し、常勝軍を率いたフレデリック・タウンゼント・ウォードやチャールズ・ゴードン(ウォード死没後、常勝軍を指揮)ら外国人将兵の協力もあって、1864年になってようやく太平天国軍を鎮圧した(太平天国の乱)。これによって、曽国藩や李鴻章、左宗棠などの漢人官僚の政治的地位が向上し、「中体西用」を旗印にして清朝の改革に乗り出していく。

江戸幕府は、1853年のマシュー・ペリーひきいるアメリカ艦隊が来航。ペリーの報告書『日本遠征記』によれば、ペリー艦隊が江戸湾に入っても、1日数十隻の船が艦隊のすぐそばを通って江戸に物資を運んでいた。佐藤誠三郎は、このように日本が沿岸航路の発達と国内市場の形成が進んでいたため、経済秩序を防衛する意識も高かったと論じている[18]。この来航をきっかけに、1854年に日米和親条約を、1858年には不平等条約である日米修好通商条約を結んだのに続き、オランダ・ロシア・イギリス・フランスともほぼ同じ内容の条約を結んで開国にふみきった(安政の五カ国条約)。なお、ペリーは1854年に琉球との間にも琉米修好条約を結んでいる。

幕府は江戸湾はじめ各地に台場を設け、1855年に長崎海軍伝習所をつくり、1862年、太平天国の情勢視察のために、諸藩からの選抜者をのせた千歳丸を上海に派遣し、同年には西周や榎本武揚をオランダに留学させるなどの対策を講じたものの、すでに百姓一揆などによってその支配体制に亀裂をみせはじめており、この外圧に大きく動揺した。

開国後の混乱のなかで諸藩の下級武士を中心とする攘夷運動は、天皇をいただく討幕運動に発展し、最後の将軍徳川慶喜が政権を朝廷に返上して幕府統治は終焉をむかえた(大政奉還)。

1868年、天皇を中心とする新政府が樹立され(明治維新)、五箇条の御誓文を発して「開国和親」など基本方針が打ち出された。新政府は版籍奉還や廃藩置県などの施策により中央集権体制を整え、四民平等、廃刀令、徴兵令、秩禄処分などによって旧武士の特権を否定する一方で国民国家の形成を急いだ。また、地租改正によって近代的な土地所有関係を規定して、資本主義的経済発展の基礎とするとともに国家財政の財源を確保した。政府は、条約改正のための予備交渉を主目的とする岩倉使節団を派遣して政府指導者に世界の情勢を見聞させ、積極的に欧米の制度・文物をとりいれて富国強兵と殖産興業をめざした。

新政府の施策の多くは効果的なものだった反面、国民各層とくに特権を失った士族と地租の重税に苦しむ自作農にとってはきわめて不満の多いものだった。それは、佐賀の乱をはじめとする士族の反乱、そして西南戦争後は、言論による政府批判としての自由民権運動をひきおこした。こうした動きに対し、政府は、地租の軽減や漸次立憲政体樹立の詔、国会開設の勅諭などで応じるとともに反政府活動を厳しく取り締まるなど、弾圧と譲歩で対処した。1885年の内閣制度の設置、1889年の大日本帝国憲法の発布、1890年の第一回総選挙および帝国議会の開設など、近代法および政治制度の整備にもつとめ、対外的には1875年にロシアと樺太・千島交換条約を結ぶ一方で琉球、小笠原諸島を領有して南北の国境を定めた。日本はこうして19世紀後半にはアジアで唯一の自立的な近代国家となっていった。

東アジア3国のなかで最後に開国したのは李氏朝鮮であり、日本よりも22年、宗主国の清国よりも34年遅れた。この3国は、近世においては、いずれも鎖国ないし海禁政策を祖法とし、国家が限られた場所を設定して官吏による統制貿易を行っていた。限られた場所とは、清国では広州、日本では長崎だったが、朝鮮の場合は釜山の倭館だった。いずれにせよ、自ら国をひらいて民間人による自由貿易を始めた国はなかった。また、どの国も「砲艦外交」すなわち外国によって軍事的圧力や示威行動によって不平等条約を押しつけられたことから開国した点でも共通している。しかし、その帰趨は3国それぞれで異なった。

19世紀半ばの朝鮮では国王高宗の実父である興宣大院君が摂政として実権を握り、強力な鎖国政策を進め、キリスト教弾圧も行っていた。1873年、王妃閔妃による政権が成立して勢道政治が復活すると大院君の一派は追放され、閔氏政権はそれまでの攘夷路線から開国に転じた。1875年、日本海軍の軍艦雲揚が挑発的な演習を行い朝鮮側から砲撃を受けた江華島事件を機に、明治新政府は朝鮮に開国を求め、閔氏政権はそれに応じて、翌年日朝修好条規を結んだ。これは、釜山など3港の開港とともに治外法権や無関税を規定した不平等条約だった。これにより、アメリカとの間に米朝修好通商条約、イギリス、ドイツとも同様の条約を結び開港を行ったが、それにともなう経済悪化に不満をもつ兵士や民衆は、1882年に壬午事変(朝鮮事変)を起こし、王宮や日本公使館を襲撃して大院君を擁立した。清朝はこれに介入して大院君をとらえ、閔妃を中心とする親清派が勢力を盛り返した。

閔妃を中心とする事大党(親清派)に対し、日本の近代化に着目した金玉均や朴泳孝らの独立党(開化派)は、日本と結んで改革を進めようとし、1884年に日本の武力を借りて閔氏政権をたおした。このクーデタを甲申政変という。しかし、清軍の進撃によって独立派の政権は敗退し、金玉均らは日本に亡命した。翌年、日清両国は天津条約を結び、おたがい朝鮮から撤兵することと、派兵の際には相互に通知しあうことなどを約した。

朝鮮の開国により、東アジア全域も世界資本主義の枠組みのなかに完全におさまることになった。

1870年代以降、欧米諸国では重工業を中心に生産力が増大するとともに、企業の集中と独占がすすみ、大企業と大銀行が結合してさまざまな産業を支配した。この傾向は、アメリカ合衆国やドイツでとくに強くみられ、工業生産力におけるイギリスの圧倒的優位はくずれてきた。列強は、市場と原料の獲得だけでなく、資本を投下し利潤を求めるため、きそって海外に向かい、世界各地で軍事衝突をひきおこしながら自国の植民地や勢力圏を拡大していった。その結果、列強はしだいに対立を深めていくとともに、従来は資本主義経済の影響のおよばない空白地域だったアジア内陸部、アフリカ大陸、太平洋諸地域もこれら諸国によりすみずみまで分割され、「分割を通じた世界の一体化」が進行した。また、ヨーロッパ以外のアメリカ合衆国や大日本帝国もこの競争に参入し、さらに中国、イランなどの古い文明国も分割の対象となった。

このように、資本主義の高度に発達した段階とそれに対応する列強の対外膨張策は帝国主義とよばれる。時代区分としては、一般に世紀転換期から第一次世界大戦までを帝国主義時代と呼称する。

イギリスで18世紀にはじまった繊維産業などの軽工業を中心とした工業化を第一次産業革命とよぶのに対し、19世紀後半のドイツやアメリカの重工業を中心とした高度の科学技術による工業化を「第二次産業革命」とよんでいる。この時代は、物理学、化学を中心に相次いで現代の技術の根幹となる法則が発見され、それらを元に現在でも使われる商品が相次いで発明された時代だった。そして、重要な交通手段となる自動車や飛行機の開発や実用化が進展したのも、この時期だった。

この頃、運河・鉄道の開通が世界の一体化に拍車を掛けた。1872年に出版された、フランスのジュール・ヴェルヌの小説『80日間世界一周』は、当時世界中にはりめぐらされていた鉄道網と蒸気船の発達、および1869年のスエズ運河およびアメリカ大陸横断鉄道の開通を背景にしているとされる。とりわけ、スエズ運河の開通によってアジア航路は従来の喜望峰経由よりも大幅に短縮された。1914年にはアメリカ大陸でパナマ運河も開通した。

物理学の分野では、ヘルムホルツらがエネルギー保存の法則を発見し熱力学の発展の嚆矢となり、1876年、ドイツのニコラウス・オットーがガソリンで動作する内燃機関(ガソリンエンジン)を発明すると、ゴットリープ・ダイムラーがこれを改良し、二輪車や馬車に取り付け、走行試験を行って1885年にダイムラーによる特許が出された。同年、ドイツのカール・ベンツは、ダイムラーとは別にエンジンを改良し、車体から設計した3輪自動車を製造した。1907年には、アメリカのヘンリー・フォードがフォード・モデルTを発売している。フォードは、流れ作業による大量生産方式を採用して製造コストを引き下げることに成功し、のちに巨大産業となる自動車産業の基礎をつくった。

アメリカの自転車屋だったライト兄弟が初飛行に成功したのは1903年のことだった。以後、飛行機の開発と実用化はまたたく間に進展し、第一次世界大戦までにすべての先進国が保有するまでになった。

鉄道や運河に加えて世界の一体化を推進したのは情報伝達手段の発達だった。サミュエル・モールスが1837年に電信機を開発すると急速に普及し、ドーヴァー海峡には早くも1851年、大西洋には1865年に海底電線が敷設され、20世紀はじめには全世界が電信でむすばれるようになった。さらに、1876年にはグラハム・ベルが電話を開発し、グリエルモ・マルコーニは1895年に無線電信を開発した。

19世紀後半は、先進諸国の民衆の生活の向上や政治制度の改革、公教育の普及、時代を反映した世界への関心などにより各国で新聞や雑誌などのマスメディアが大きな役割を果たすようになった。電灯や蓄音機を開発して「発明王」とよばれたトーマス・エジソンは1893年に映画を発明したが、これらは20世紀のラジオやテレビなどへ発展していく技術の基礎となった。

マイケル・ファラデー、ジェームズ・クラーク・マクスウェルらが電磁気学を確立していくと、電気が新たにエネルギー源として普及し始めた。ピエール・キュリーとマリ・キュリー夫妻が世界で初めて放射性物質であるラジウムを1898年に発見し、原子物理学の端緒となった。1905年にはアルベルト・アインシュタインが特殊相対性理論を発表、1915年から1916年には一般相対性理論を発表し、アイザック・ニュートン以来のニュートン力学を書き換えることとなった。

化学分野では、ユストゥス・フォン・リービッヒが有機化学の基礎を確立した。これが元になり有機肥料の生産が始まり、農業に使われていくことになったり、合成染料、化学繊維、合成ゴムが開発されていった。また、アルフレッド・ノーベルがダイナマイトを開発したのもこの時期である。

医学・生物学の分野では、チャールズ・ダーウィンの進化論、グレゴール・ヨハン・メンデルのメンデルの法則といった生物学の基礎がつくられていった。感染症対策の研究も進むようになり、ルイ・パスツールが狂犬病の予防接種に成功し、ロベルト・コッホが結核菌を発見、北里柴三郎がジフテリアや破傷風の治療法を確立、志賀潔が赤痢菌を発見した。

このように物理学、化学分野を中心とした技術革新は重化学工業の発達を促したが、重化学工業が産業として確立するには、巨大な設備投資と設備投資に見合った商品の大量消費が必要となった。そのため、企業の集中と合併が相次ぎ独占資本が形成され、独占資本は国家と結びつき、軽工業の時にもまして原料供給地と商品市場を希求していくことになった。

帝国主義は、スポーツ分野での世界の一体化をも促進した。フランスのピエール・ド・クーベルタンは歴史書に記されたオリュンピアの祭典の記述に感銘を受け、「ルネッサンス・オリンピック」の演説のなかで近代オリンピックを提唱し、賛同者をつのって国際オリンピック委員会(IOC) を設立して、1896年には第1回近代五輪大会となるアテネオリンピックの開催にこぎつけた。1904年には、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、デンマーク、フランス、ベルギーの8か国で国際サッカー連盟(FIFA)が創立された。初代会長は、フランスのロベール・ゲランだった。

この時代、工業国である帝国主義列強が周縁(植民地や従属国など)の農業地域への支配を広め、強めることを通じて世界の一体化が加速した。上述のように鉄道、大型汽船、電信など交通・通信網が発達して、モノ・人・情報の流れも太くなった。世界貿易は1870年から1913年のあいだに4倍にもふえた。

また、19世紀のヨーロッパでは、人口の増大や交通機関の発達などにより、大規模な人口移動がおこった。各国では人口の都市への集中がみられる一方海外移民も増加した。第一次世界大戦までの100年間に新大陸に渡ったヨーロッパ人は6,000万人におよび、19世紀はまさに「移民の世紀」だった。

最大の移民受け入れ国はアメリカ合衆国であり、その数は1821年から1920年までの100年で約3,300万人とされる。その前半には北・西ヨーロッパから、その後半は南・東ヨーロッパからの移民が多くみられ、これは各国の工業化の進展の時期のずれを示している。人口増加や貧困などの経済的な要因だけでなく、迫害を受けたユダヤ人のように政治的な要因からの移民もおこなわれた。18世紀までのヨーロッパからの移民がおもに年季契約のかたちをとった労働移民だったのに対し、19世紀には自由移民が主流となった。また、19世紀なかばに黒人奴隷が解放されると中国やインドから労働者をやといいれ、不足する労働力をおぎなった。

一方労働力が不足していたラテンアメリカにも、主にイタリア、スペイン、ポルトガルを中心とした南ヨーロッパ諸国から大規模にヨーロッパ人が移民した。最大の移民受け入れ国だったアルゼンチン、ブラジルには100万人単位の移民があり、ウルグアイ、チリ、スペイン領キューバなどにも10万人単位の移民が流入した。

ヨーロッパ諸国のアジア・アフリカ植民地では、植民地経営のために政策的にヨーロッパからの植民がなされた。また、世界的な奴隷制度廃止にともない、鉱山や農園(プランテーション)開発や鉄道建設のため、アジアからの労働移民が東南アジアやアフリカ大陸にわたった。

東南アジアにおける植民地経営を支えていたのは、マレー半島のゴムや錫、インドネシアの農業生産などであり、そこで必要とされた労働力は、中国南部やインド南部から調達された。かれらの多くは契約労働者だったが、現地に定住する者も少なくなかった。これにともない商業活動に進出する者も増え、これらの中国系移民(華僑)とインド系移民(印僑)は、その後、東南アジア各地で大きな影響力をもつこととなった。

アフリカへの移民はインドからが多く、イギリス帝国のもとではイギリス植民地相互の植民もおこなわれた。

なお、アメリカ大陸・オーストラリア・南アフリカのアジア系移民は、白人労働者と競合したため、黄禍として排斥されたり、移民を制限されることもあった。1870年代にはカリフォルニア州で中国人排斥の動きが高まり、1882年には中国人移民禁止法がアメリカ合衆国議会で成立した。また、オーストラリアではアジア系移民を認めない白豪主義が採用された。

その一方で、世界の一体化にともない、上流階級の特権だった旅行もしだいに大衆化した。トーマス・クックは、1841年鉄道を利用した格安のパック旅行を始め、のちに海外旅行も扱った。1880年代にはエジプトやインドなどイギリス帝国圏に事業を展開していった。

南北戦争の節で触れたように、南北戦争による北軍の勝利は、北部の資本による米国市場の統一を意味した。大陸横断鉄道の開通により、米国市場の統一が進んだ。アンドリュー・カーネギーは鉄鋼の需要を見越し、キーストン鉄橋会社を設立し、事業に成功し鋼鉄王の異名を取り巨万の富を得た。また、ジョン・ロックフェラーは1863年にスタンダード・オイル社を設立し、買収を繰り返し石油事業の独占を進めていった。金融業界では、ジョン・モルガンが父であるジューニアス・モルガンよりJ. S. モルガン&カンパニーの事業を受け継ぎ、JPモルガン・チェースを設立。1892年エジソン・ジェネラルエレクトリック社とトンプソン・ヒューストンエレクトリック社の合併を実現させ、ゼネラル・エレクトリックを、1901年にはカーネギーが持つ製鉄会社を買収し、その他複数の製鉄会社と合わせてUSスチールを設立。金融業界から電気、鉄鋼などの産業への支配を強めていった。彼ら資本家は事業の成功で得た富を慈善事業に使ったことより、泥棒男爵と揶揄された。

金融資本、鉄鋼、石油といった産業資本による独占資本の形成は、放置しておくと市場の競争の阻害要因となってしまった(市場の失敗の発生)。その為、連邦政府は、1890年シャーマン法を制定し独占の阻止を図った。

一方、農民や労働者階級の貧困による不満が高まるようになってきた。サミュエル・ゴンパーズは待遇改善のために、1886年アメリカ労働総同盟を設立した。また、人民党 (アメリカ合衆国)(en)が1892年設立され、中西部や南部の農民の支持を得た。

フロンティアの消滅及び第二次産業革命の進展による重化学工業の発展の結果、米国国民は新たな市場として海外市場を希求した。その結果、歴代のアメリカ大統領は世論に応えるべく、対外的に膨張政策を推進していった。

ウィリアム・マッキンリー大統領はモンロー主義を脱却し、米西戦争及びその後の米比戦争でフィリピン、グアム、プエルトリコを獲得し、ハワイ王国を米西戦争中に併合した。後を襲ったセオドア・ルーズベルトは棍棒外交を推進し、コロンビアからパナマを独立させ、パナマ運河の工事権及び租借権を獲得する一方、日露戦争ではロシアの南下政策に対抗するために日本を支持、ポーツマス条約を周旋した。日露戦争後、日露両国の満州に対する半植民地化(日露協約)を牽制するために、1907年アメリカ海軍による世界一周航海のためグレート・ホワイト・フリートを派遣した。ウィリアム・H・タフトは中南米や東アジアに米国の資本による影響を与えるといったドル外交(en)を推進した。

オセアニアは18世紀後半にイギリスのクック(上述)、フランスの航海家ブーガンヴィルが探検していた。

カメハメハ大王(カメハメハ1世)はハワイ諸島を統一して1810年にハワイ王国を建国したが、1893年の革命で共和制となり、1898年、マッキンリー大統領がハワイの米国領への編入を宣言。この日、イオラニ宮殿に掲げられていたハワイ王国国旗が降ろされ、星条旗が揚げられた。続いてフィリピン、グアムがアメリカに併合された。

太平洋地域でフランスが領土としたのは、1853年にフランス領となったニューカレドニアや、1880年に正式に植民地となったタヒチがあった。

ドイツ領としては、1884年に保護領となったビスマルク諸島、1885年のマーシャル諸島、1893年のソロモン諸島北部、1899年にスペインからドイツに売却されたカロリン諸島、マリアナ諸島、パラオ諸島、1885年に植民地となったニューギニア島北東部などがあった。

イギリスは、1884年にパプア・ニューギニア、1888年にボルネオ島北部、1893年にソロモン諸島南部、1900年にトンガを領有し、さらに1906年にニューヘブリデス諸島をフランスとの共同統治領とするなど、太平洋地域の島嶼部はこの時代、列強の争奪の的となった。

オーストラリアは一時イギリスの流刑地とされていたが、1850年に一定の自治権をあたえられ、51年の金鉱発見以降移民が増えた。アボリジニを追いやり、中国人移民を排斥して「白豪主義」をかかげたオーストラリア連邦(Commonwealth of Australia)は、1901年にイギリス帝国内の自治国となった。またニュージーランドでは19世紀に植民したイギリス人と先住民マオリの戦いが続いたが、1893年、世界にさきがけて婦人参政権を実現し、1907年にやはりイギリス帝国の自治国となった。

19世紀前半、ヨーロッパ各国は奴隷貿易を廃止するとともに、「暗黒大陸」とよばれたアフリカへの関心を高め、多くの探検がなされた。アフリカの資源のゆたかさが明らかになると、列強は侵入をくわだて、アメリカ出身の探検家ヘンリー・モートン・スタンリーから情報を得たベルギー王レオポルド2世はコンゴを支配した。一方、1882年にイギリスがウラービー革命を武力で鎮圧してエジプトを占領し、事実上保護領化とした。これらが引き金となって列強によるアフリカ分割が一気に加速した。

ベルギーのコンゴ支配に関して、1884年、ビスマルクの提唱によりベルリン会議がひらかれ、列強は「アフリカの土地先占権」(「無主地」の「有効な占有」)の原則を認めてアフリカ分割の合意がなされた。ここに侵略競争が公然と始まったが、ヨーロッパ諸国はアフリカ分割に際し、部族の相違や住民の文化・社会慣習を無視して境界線を引いたため、古くからの住民相互のきずなが断ち切られる一方で、あらたな対立が生じた。1960年代以降の独立後も植民地時代の境界が新国家の国境となって内戦や紛争の原因になっている。経済的な搾取に加えて、こうした政治的な分断支配に対しアフリカ各地で抵抗をよびおこした。

エジプトの属領だったスーダンでは、ウラービー革命とほぼ同時期に「マフディー」(「救世主」という意味)を名のる指導者ムハンマド・アフマドがあらわれ、外国支配や重税に不満をいだく民衆を結集して立ち上がった。イギリスが軍事介入をこころみたが失敗し、10年以上を費やして、ようやく1898年にマフディー国家を滅ぼしてスーダンを支配下におくことに成功した。しかし、このイスラーム教徒の戦いは、アフリカ各地の部族連合王国の抵抗を勇気づけた。

1879年、アフリカ南部においてズールー王国がイギリスの侵略に抵抗した。イギリスはさらに、セシル・ローズ率いるケープ植民地の北方にボーア人[注釈 5] がたてたトランスヴァール共和国、オレンジ自由国に侵入し、ボーア戦争をおこした。イギリスは、激戦のすえ最後の戦いに勝利したものの、その強引な侵略、非人道的とも思える強制収容所の設置や焦土作戦などを行ったため国際世論の批判を浴びた。このことは、のちに従来の「栄光ある孤立」とよばれる非同盟外交を改めて日本との間に軍事同盟を結ぶ契機となった。イギリスは1910年、南アフリカ連邦を成立させ、自治領とした。こうしてイギリスは、カイロとケープタウンをむすぶ地域に勢力をおくアフリカ縦断政策をすすめた。

一方、フランスはセネガルとアルジェリアからサハラ砂漠を東進してインド洋沿岸のジブチに向かうアフリカ横断政策をとり、1881年にはチュニジアを保護国化した。西アフリカのギニアでは、サモリ・トゥーレのひきいる民衆がフランスに抵抗した。また、東進するフランスとエジプトから南進するイギリスとがスーダン南部で遭遇するファショダ事件(後述)が起こっている。

ドイツ帝国はカメルーン、東アフリカ(現在のタンザニア)、南西アフリカ(現在のナミビア)などを領有し、皇帝ヴィルヘルム2世は二度にわたるモロッコ事件(後述)を引き起こした。

こうしたなか、エチオピアは1896年アドワの戦いでイタリア軍をやぶり独立を守った。こののちエチオピアは周辺諸国を分割する側にまわった。

イタリアはこののち、オスマン領だったトリポリ、キレナイカ(ともに現在のリビア)を占領した。

こうして、1876年には大陸全体の1割に満たなかった植民地の占める割合が、1900年には9割におよぶまでとなり、第一次世界大戦前の独立国はエチオピア帝国とリベリア共和国だけになってしまった。

咸豊帝が若くして死ぬと、権力を掌握したのが西太后だった。西太后は東太后、咸豊帝の弟である恭親王奕訢と提携し、辛酉政変によって反対派の粛清に成功すると、幼い同治帝に代わって政治の実権をにぎり、東太后とともに垂簾聴政を実施した。

恭親王奕訢は清朝の後進性を打破するために、曽国藩や李鴻章、左宗棠といった漢人官僚を登用した。彼らは、西洋の近代技術を取り入れ軍隊の近代化を図るべく、1861年に曽国藩が安慶内軍械所を建設するなど、1860年代には兵器工場を建設し[19]、1880年代になると、繊維工場を建設していった。しかし、これらの工場は「官督商弁」と呼ばれる半官半民の企業であり、その実態は乱脈経営を行う商人を官僚が監督するといったものだった。

同治帝の時代は、ともかくも内政面では諸外国からの圧力が減少し、洋務派の手によって中体西用の路線が採られ、皮相的にではあるが西洋技術を採用して「同治中興」と呼ばれる比較的安定した時代となった。しかし、1875年に同治帝が18歳の若さで死去し、4歳児の光緒帝が即位するころになると、清の辺境では着々と列強が進出を図っていた。東トルキスタンのヤクブ・ベクが反乱を起こして独立を企図すると、1871年にはロシアがそれにつけこんでイリ地方に出兵した。最終的には左宗棠がヤクブ・ベクの乱を鎮圧し、1881年には曽国藩の息子である曽紀沢の努力により、イリ条約を締結してイリ地方の一部をロシアに割譲、新疆全体を対露貿易に開放して事態の鎮静化を図った。また、1884年にはヴェトナム支配をめぐってフランスと衝突、清仏戦争が起こったがそれに敗退し、天津条約でヴェトナムに対する宗主権を喪失した。

日本は台湾出兵以後、琉球王国を日本領として編入することに成功し、また、江華島事件以降、甲申政変などにより朝鮮半島への進出を図っていった。1894年甲午農民戦争(東学党の乱)を契機に日清戦争が勃発すると、日本軍は連戦連勝、李鴻章が建設した北洋艦隊も破り、最終的には1895年下関条約が締結されることとなり、ここに東アジアの伝統的国際秩序である冊封体制は終焉を迎えた。日清戦争敗北後、欧米列強は清朝への侵略を進めていき、半ば植民地の状態になった。列強諸国は借款を通じて、鉄道敷設権・鉱山採掘権などの各種利権を獲得し、各地に租借地を獲得していった。なお、このような中国分割の状況に対し、米西戦争後アジアへの関心を急速に深めたアメリカのジョン・ヘイ国務長官は1898年「門戸開放宣言」を発し、「門戸開放」と「機会均等」をかかげ、翌年には「領土保全」を提唱して、中国分割に加わった。

1898年、光緒帝は康有為、梁啓超を登用し日本の明治維新を模範とする変法自強運動を行ったが、西太后の反発により失敗(百日維新)に終わり、康と梁は日本に亡命した(戊戌政変)。

こうしたなか、列強の侵略が急激に集中した華北では、窮乏化した民衆の矛先がキリスト教会や鉄道などに向けられ、とくに山東省を中心にひろまっていた義和団が「扶清滅洋」を唱えて排外運動をおこし、1900年に北京にはいって外国の公使館を包囲した。清朝はこれを支持して、各国に宣戦布告した。列国は、日本とロシアを主力とするイギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、オーストリア、イタリアの8か国連合軍を派遣して北京を占領し、公使館の包囲を解いて義和団と清軍をやぶった(義和団の乱)。列強は翌年、清朝と北京議定書(辛丑条約)をむすび、これにより清は列国に賠償金を支払い、外国軍隊の北京駐留を認めさせられた。

義和団事件は東アジアの国際秩序に大きな変化をもたらした。ロシアは建設中のシベリア鉄道が開通すれば大量の人員・物資を輸送することが可能になることもあり、中国東北部から朝鮮半島への勢力拡大を虎視眈々と狙える状況になる一方、イギリスはボーア戦争に大きな戦力を割いたことから単独でロシアの南下政策を防ぐことが出来なくなった。また、日本国内では単独で南下するロシアには対抗できないため、伊藤博文らの日露協商論と桂太郎・小村寿太郎らの日英同盟論の対立があった。最終的には、日英の対露への利害が一致し、イギリスは「栄光ある孤立」の外交方針を放棄し、桂太郎首相は1902年日英同盟を締結した。

その後、仁川沖海戦(1904年2月9日)で日露戦争開戦の火蓋が切られた。高橋是清がイギリス、アメリカの資本家に日本国債購入を依頼して回り、戦争の原資を獲得した。陸軍は武器・弾薬の供給に苦しみながら旅順攻囲戦(1905年1月1日陥落)、奉天会戦(同年2月21日〜3月10日)でロシア陸軍を破った。海軍は日本海海戦(同年5月)で遠路はるばる航海してきたバルチック艦隊を壊滅した。一方、ロシア国内では国内の労働者の待遇の悪さ、日露戦争の戦況への不満から血の日曜日事件(同年1月)が発生し武力で鎮圧した。その後、国内では革命運動が波及することとなった。

日露両国とも国内事情が戦争継続を困難なものになったこともあり、桂太郎は小村寿太郎をアメリカに派遣し、セオドア・ルーズベルトの仲介の元、ポーツマス条約が締結された。日露戦争における日本の勝利はまたもや東アジアの国際情勢を変化させるものとなった。ロシアがポーツマス条約で日本の大韓帝国及び南満州の利権を承認することになったため、日本は朝鮮半島への支配を強化していき、最終的には1910年日本は韓国を併合した。そして、1911年関税自主権が回復し、明治維新よりの宿願だった不平等条約の桎梏から日本は解放された。

清朝では、日清戦争、義和団事件の反省、日露戦争における日本の勝利から「上からの近代化」が必要だということを痛感し、隋の時代から続いていた科挙を廃止し、軍制改革を実施、1908年には大日本帝国憲法を範とした憲法大綱を発布し、責任内閣制を採用した。一方、清朝打倒の立場から孫文が中心になり1905年中国同盟会を結成し三民主義を提唱し半植民地状態にある中国の独立を図った。

1908年光緒帝、西太后が相次いでこの世を去ると、2歳の溥儀が皇帝に即位し、父の醇親王載灃が摂政となった。醇親王は1911年5月鉄道の国有化と、満州貴族を中心とした親貴内閣の組閣を宣言したことは、張謇ら民族資本家の反発を招いた。彼等、民族資本家は列強によって奪われた鉄道や鉱山の権益を回収する利権回収運動を進めていたため、その流れに清朝政府が逆行したからである[20]。「張謇は張之洞の協力を得て1905年8月アメリカからベルギーに売却された粤漢線(広州 - 漢口)の敷設権を675万ドルで買い戻したこと」が利権回収運動の一例である。1911年10月10日武昌蜂起を契機に辛亥革命が勃発、孫文を臨時大総統に据え、中華民国が建国された。革命勢力に抗しきれないと判断した清朝の重鎮袁世凱は革命派と密約を結び、溥儀を退位させ、中華民国の大総統になり、1912年2月12日清朝は滅亡した。

日露戦争の勝利は、欧米列強の支配下にあるアジア・アフリカ諸国に影響を及ぼした。

ベトナムでは、潘佩珠が阮朝皇族の彊㭽を盟主として「ベトナム維新会」を結成し、武器援助を求めるべく1905年に来日した。亡命中の梁啓超を通じて知り合った大隈重信、犬養毅らからの人材育成の必要を説かれたことから、ベトナムの青年を日本に留学させる東遊運動(トンズー運動)を起こした。

インドでは、ナショナリズムが高揚する一方で、人種、言語、宗教、カーストの違いから足並みが揃わなかった。そのため、インド総督は1905年ベンガル分割令を発布し、ベンガル州をヒンズー教徒が多い西部と、イスラム教徒が多い東部に分割し、民族運動の分断を図った。そのため、インド国民会議は1906年カルカッタで国民会議を開催し、カルカッタ4大綱領(英貨排斥(ボイコット)、スワラージ(Swaraj)、スワデーシー(Swadeshi)、民族教育)を採択した。イギリスはインド国民会議の牽制に全インド・ムスリム連盟を結成させた。こうして、イギリスはインド内部の対立を利用してインド植民地維持を図った。

西アジアのムスリム知識人のあいだには、進む従属化に反対し、アフガーニーのように社会改革とムスリムの連帯を説くものが相次いであらわれた。アフガーニーはオスマン帝国やガージャール朝の専制体制を批判した。

中東地域ではイランでイラン立憲革命が、トルコで青年トルコ人革命が勃発した。イランでは、アフガーニーが国外に追放されると、これを機にタバコ・ボイコット運動がおこった。運動は1905年には立憲運動に進展し、1906年8月には立憲勅書を獲得し、同10月第一議会が招集されて直ちに憲法制定の作業に入り、12月に憲法が発布された。しかしイギリス・ロシアの干渉で議会は閉鎖され、革命は挫折した。

オスマン帝国では、ミドハト憲法が1876年に制定されたものの露土戦争中に停止してスルタンの独裁が続いていたが、それに反対する「統一と進歩委員会」メンバーの陸軍青年将校たちが1908年に反乱を起こし、ミドハト憲法を復活させてスルタン独裁を放棄させた。これが、青年トルコ人革命である。新政権はドイツと結んで、国の近代化につとめたが、列強の圧力と国内で諸民族の独立運動が勢いを増したため、ふたたび専制政治にもどった。

19世紀なかばから、ロシアは清の弱体に乗じて中国東北地方から朝鮮半島への進出をうかがい、1891年シベリア鉄道を起工した。こうした動きは、バルカン半島における南下政策とともに、イギリスのインド支配をおびやかした。イギリスは「インドへの道」を確保するため、スエズ運河の株を買収してこの地方の支配権をにぎり、ケープタウン(Capetown)、カイロ(Cairo)、カルカッタ(Calcutta)の3都市をむすぶインド洋地域を勢力圏にしようとする3C政策を推進した。

一方、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は「陽のあたる場所」を求めて大海軍の建造に着手する一方、1899年にオスマン帝国からバグダード鉄道の敷設権を獲得して、ベルリン(Berlin)、イスタンブールの古名ビザンティウム(Byzantium)、バグダード(Baghdad)の3都市を結んで西アジアへの進出をはかる3B政策をおしすすめて、3C政策を進めようとするイギリスや地中海への出口を求めるロシアと対立した。

イギリスのアフリカ縦断政策に対し、フランスも北アフリカからサハラ砂漠をへて大陸横断しようとしたが、両者は1898年にスーダン南部で衝突した(ファショダ事件)。そのあと両国はフランスの譲歩によって和解し、1904年には英仏協商がむすばれ、フランスのモロッコ支配とイギリスのエジプト支配が相互に承認された。これに対し、皇帝ヴィルヘルム2世は異をとなえ、フランス勢力圏とみなされたモロッコに対し、1905年(ヴィルヘルム2世のタンジール訪問)と1911年(軍艦の派遣)の二度にわたって武力進出をはかった。モロッコ事件である。これによりドイツとフランスは緊張状態となったが、このときは、最終的にドイツが譲歩するかたちで決着した。

こうした錯綜した対立関係を通じて、列強はしだいにドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟(1882年成立)とイギリス、フランス、ロシアの三国協商(1908年成立)の両陣営に収斂していった。

| 近代から現代にかけての世界の一体化へ |

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.