アイザック・ニュートン

イングランドの物理学者・数学者 ウィキペディアから

サー・アイザック・ニュートン(英: Sir Isaac Newton、ユリウス暦:1642年12月25日 - 1727年3月20日[注 1])はイングランドの自然哲学者、数学者、物理学者、天文学者、神学者である。主な研究業績としては、現在「ニュートン力学」とも称される古典力学や微積分法の創始があげられる。物質にはたらく力として万有引力の考え方を提唱し、これは天文学を含む古典力学において長く中核的な役割を果たすことになった。現在の国際単位系 (SI)における力の計量単位であるニュートン(英: newton[注 2]、記号: N)は彼の名に因む。また、光学の発展にも貢献した。

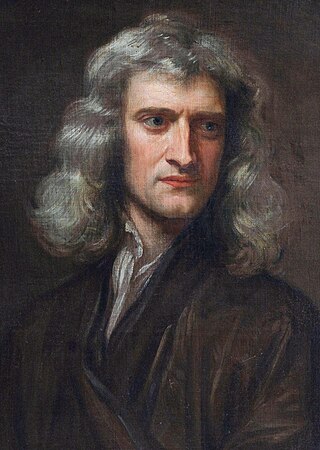

Isaac Newton アイザック・ニュートン | |

|---|---|

1689年のニュートン(ゴドフリー・ネラー画) | |

| 生誕 |

Isaac Newton グレゴリオ暦:1643年1月4日 イングランド王国・リンカンシャー州ウールズソープ=バイ=コルスターワース |

| 死没 |

グレゴリオ暦:1727年3月31日(84歳没) グレートブリテン王国・ イングランド・ミドルセックス州ケンジントン |

| 居住 | イングランド |

| 国籍 | イングランド(グレートブリテン王国) |

| 研究分野 | 自然哲学、数学、物理学、天文学、錬金術、神学、キリスト教神学、経済学 |

| 研究機関 |

ケンブリッジ大学 王立協会、王立造幣局 |

| 出身校 | ケンブリッジ大学トリニティ・コレッジ |

| 指導教員 | アイザック・バロー、Benjamin Pulleynなど |

| 主な指導学生 | ロジャー・コーツ、ウィリアム・ホイストンなど |

| 主な業績 | ニュートン力学(古典力学)の創始、万有引力の法則の発見、微積分法、光学、光のスペクトル分析、二項級数、二項定理、自然哲学の数学的諸原理、ニュートン法など |

| 主な受賞歴 | 王立協会フェロー、Knight Bachelorなど |

| 署名 | |

| プロジェクト:人物伝 | |

アリストテレス以来のスコラ学の運動理論や自然観は思弁的で、言葉で論ずるばかりで実験を行わず運動の定式化(数式化)も行われておらず、その状態はジャン・ビュリダンの14世紀のインペタス理論やデカルトが17世紀に刊行した自然哲学の教科書的な書物『哲学原理』で公表した渦動説でも同様であった。先人ガリレオ・ガリレイが実験を行い、位置・速度・時間など量と量の関係を数式を用いて定式化(en:Formulation)することに成功し自然哲学を一歩前進させたものの、まだ「月下界」(地球上)と「天界」を別の世界と考え別々の理論で説明するという過ちを犯す状態にとどまっていた。ニュートンは同時代人のロバート・フックと競争しつつ、天界でも地球上でも「同一の力」(万有引力)が働いて運動しているにすぎないと見抜き、宇宙全体を「ひとつの法則」や「ひとつの数式」で統一的に説明する理論体系を築き、近代科学へと繋がる道を示した。

また造幣局長等にも任じられ、通貨偽造犯を逮捕・処刑するために辣腕をふるい、イギリスの通貨を護り、1717年にはニュートン比価および兌換率を定めた。これはナポレオン戦争による兌換停止を経た後も、1821年5月にイングランド銀行により再開された。

生前に公開されていた活動ではないが、ニュートンは個人的には錬金術などの研究も行い、当時のイギリスでは異端とされる聖書解釈も独りで熱心に探求した人物であり、20世紀後半ころからは「最後の魔術師」と評されたり、ケインズからは「片足は中世に置き、片足は近代科学への途を踏んでいる」[1]と評されている人物である。

生涯

要約

視点

生い立ち

ニュートン[注 3]は、ユリウス暦1642年12月25日にイングランド東海岸の州 リンカンシャーの小都市グランサム郊外の寒村ウールスソープ=バイ=カールスターワース[注 4]で生まれた[2]。父の名は同名のアイザック・ニュートンである[2]。母であるハナ・アスキューは、出産の3か月前に夫とは死別しており、自身の実家にて出産した[2]。ニュートンは未熟児であったとされ、産婆には「この子は長生きすまい」とさえ言われたという[2]。

生前の実父は、ヨーマン(独立自由農民)と貴族との中間的な身分[注 5]であり、郷士のような存在であった。農園を営み、37歳のときに近郊の農家の娘だったハナ・アスキューと結婚した。バーナバス・スミス(ニュートンの義父。後述)によると、実父アイザックは「粗野な変人」であったとされる。

ニュートンが3歳のとき、母ハナ・アスキューは近隣の牧師のバーナバス・スミスと再婚した[注 6]。このとき、ニュートンは生母の元から離れて、祖母に養育されることになり、幼くして両親を知らぬ子となった[2]。母親が再婚した理由のひとつは、ニュートンの養育費を得ることでもあったとされる[2]。ニュートンは母の再婚に反発し、「放火して家ごと焼き殺す」などと恫喝さえしたという。後年のニュートンは、この一時の激情に駆られた発言を悔いて、実母とは付かず離れずの関係を保ちつつも、その晩年の世話をしたとされる。

ニュートンの学才に気付いたのは養育した親類であった。1655年にニュートンはグランサムのグラマースクール(グランサム・キングズ・スクール)に入学することになった。この学校は自宅から7マイルも離れており、母の知り会いの薬剤師であるクラーク家に下宿した[2]。ニュートンはこの下宿先で薬学関係の蔵書に出会い、それらに興味を持つようになったとされる[2]。また、クラーク家の養女のストーリーと親友となり、ニュートンはストーリーと18歳で婚約に至った。ニュートンは法的な結婚はせず、終生独身のままであったが、ストーリーとは後年に至るまで親密な交際を続け、金銭的な援助も続けたとされる。

グラマースクール時代のニュートンは自省的な生活を送り、薬草の収集、水車、日時計、水時計の製作などを行っていた。体が小さく内向的で目立たぬ子で、友人らのからかいの的であったが、あるとき自分をいじめた少年に喧嘩で勝ち、自信を持つようになったとされる[3][4]。

グラマースクールに通って2年が経ち14歳になったときに、先述の継父スミスが死去した。ニュートンの生母ハナ・アスキューは継父との3人の子らとともに、ウールスソープの家へと戻ってきた。母は、ニュートンの実父が遺した農園を営むことを考え、ニュートンに農作業を手伝わせようと、グラマースクールを退学させた[注 7]。ところがニュートンは農作業を放棄し、かつての下宿先であったクラーク家に行っては化学書を読んだり水車づくりに熱中したとされる[2]。こういった経緯から、母はニュートンの気性が農業に向いていないと気付き、ニュートンの将来を親類や友人らと相談した。そして、彼らの助言から、ニュートンをケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジ[注 8]で学ばせることを決めた。ニュートンは2年を経てグラマースクールに復学し、トリニティカレッジの入学試験のため聖書や算術、ラテン語、古代史、初等幾何などを学んだ[2]。

トリニティ・コレッジ入学

1661年にニュートンはケンブリッジのトリニティ・コレッジに入学した[5]。当初はサブサイザー[注 9]とよばれる学生として入学したが、1か月後にはサイザーとなった。サイザーは、講師の小間使いとして給仕などの使い走りをする見返りに、授業料や食費の援助を受ける学生身分である[2]。一方でトリニティ・コレッジの大多数の学生はコモナーであり、彼らは自費で授業料を納める学生である。ニュートンは、自身のサイザーという身分や家柄等から、彼らとは打ち解けなかったという[2]。

当時の大学のカリキュラムはスコラ哲学、すなわち、古来からのアリストテレスらの学説に基づいたものであった。これに対しニュートンは、当時としては比較的新しい数学書・自然哲学書を好んだとされる。数学分野では、エウクレイデスの『原論』やデカルトによる『幾何学 (La Géométrie)』のラテン語版の第2版、ウィリアム・オートレッドの『数学の鍵 (Clavis Mathematicae)』、ジョン・ウォリスの『無限算術 (The Arithmetic of Infinitesimals[6])』などに興味を寄せ、自然哲学分野では、ケプラーの『屈折光学 (Dioptrice)』、ウォルター・チャールトンの原子論哲学の入門書などを読んだとされる。

ニュートンの師のアイザック・バローはルーカス数学講座の初代教授[注 10]である。バローは、ニュートンの才能を高く評価し、庇護した。バローは時間や空間の絶対性を重要視するプラトニズムの数学者であり、ニュートンの思想にも大きな影響を与えた。バローの後押しにより、1664年にニュートンはスカラー (学校)となった[5]。これにより、学生として奨学金[注 11]を得られるようになった。バローによって才能を開花させたニュートンは、引力(重力)や二項級数[7]、対数の無限級数の研究を行い、微分法ひいては微分積分学の発展に貢献することになる。1665年にはニュートンはカレッジを卒業し、バチェラー (Bachelor of Arts)の学位を得た[2][5]。

ペストの流行

学位を取得後もニュートンはケンブリッジ大学に残ったが、ロンドンではペストが大流行[注 12]し、大学も閉鎖された。こうして、1665年から1666年にかけて2度、当時20代前半[2]であったニュートンは、故郷のウールスソープへ疎開した。その結果として、ニュートンはコレッジでの雑事から解放され、すでに得ていた様々な着想について独りで自由にじっくり思索をめぐらせる時間を得た[2]。また、疎開前の1664年に奨学生の試験に合格して得た奨学金も、故郷で学問に専念するにあたり役立った[2]。こうしてニュートンは、この疎開中に流率法[注 13]と彼が呼んだものや、万有引力の思索などに没頭できた。これらの成果はいずれもニュートンの大きな業績であるが、このペスト禍で疎開中の18か月間にそれらの基礎が築かれた[8]。また、「リンゴが落下するのを見て万有引力のアイディアを思いついた」という逸話の舞台もこの時期のウールスソープである[8](⇒#リンゴの逸話について)。

1667年にペスト禍が終息したあと、ニュートンはケンブリッジ大学に戻った。その年の10月、同学でフェロー職を務めていた2名が階段から落ちる事故があった。また、別のフェロー1名が発狂した。これらの不幸からフェロー職に欠員が計3つ生じたため[2]、ニュートンは空席のフェロー職に就くことができ[5]、以後研究費を得られるようになった。同年には『無限級数の解析(原題:De Analysi per Aequationes Numeri Terminorum Infinitas)』を執筆した(刊行は1671年)。また、論文『流率の級数について(原題:De methodis serierum et fluxionum)』を発表した[注 14]。

1668年には、ニュートン式望遠鏡を考案し第一号機を完成させた。後に改良した第二号機は1672年王立協会の例会に提出され、これはニュートンが会員に推薦されるにあたっての事由となった。

ルーカス教授職と著書刊行

これらの成果から、師のバローはニュートンに自らのポストを譲ろうと打診した[2]。ニュートンは一度固辞したが結局はその申し出を受け、1669年にケンブリッジ大学のルーカス教授職に就いた[2]。ルーカス教授としての職務上の義務は、幾何学か算術、天文学、光学、地理学のいずれかについて学期ごとに10回ほど講義すること、および、週に2度の学生との会合に出席することのみであった[2]。ニュートンは自身の開拓した光学について講義したが、内容が斬新すぎて難解であったとされ、学生がひとりも講義に現れないということもしばしばだった[2]。

一方でルーカス教授時代には、ニュートンは執筆活動を精力的に行い、『プリンキピア』としても知られる『自然哲学の数学的諸原理』(1687年刊)、『光学』(1704年刊行)の執筆をした[8]。

プリンキピア刊行からまもなく、王位に就いたジェームズ2世によるケンブリッジ大学への干渉があった。1686年のこれに対する法廷審理では、ニュートンはケンブリッジ大学の全権代表グループの一員として参加し、毅然として干渉をはねのける発言をした[2]。その2年後の1688年には、ニュートンは庶民院議員(下院議員)として大学より選出された[2][注 15]。しかし、議会で議員としてのニュートンの発言は「議長、窓を閉めてください」のみだったとされる[9]。

下院議員のニュートン

大著の執筆やロバート・フックと先取権争い、初代グリニッジ天文台長のジョン・フラムスティードとも感情的対立など[注 16]といった複数のできごとから、ニュートンは大学での学究生活に疲弊していた。ニュートンは当時下院議員でもあり、研究での疲弊から政治的な事柄へ関心をもつようになり、実務的な世界で地位を得ようと考えたとされる[2]。

ニュートンより19歳年下の教え子であるチャールズ・モンタギューは、若年ながら社交性に富み、立ち回りがうまく、すでに中央政界で人脈を持っていた[2]。ニュートンはこのモンタギューに政治関連のポストを世話するように依頼した[2]。また、既に当時著名な哲学者のジョン・ロックにも同様の打診をしたとされる[2]。しかし、トーリー党が盛んな時代にあって[10]、すぐに色良い返事がもらえたわけではなかった[2]。

『プリンキピア』と反三位一体の論文執筆による精神的な疲労に加えて[10]、政界進出の出鼻をくじかれたニュートンは、やがて精神に変調をきたすようになった。不眠や食欲減退を引き起こしたほか、被害妄想にも悩まされるなど、回復には時間を要したとされる。これらについて、福島章は統合失調症だったのではないかと指摘している[11]。この当時のニュートンの具体的な行動としては、ジョン・ロックへの書簡で「チャールズ・モンタギューは私を欺くようになった」との内容を認めたとされる[2]。結果的には1693年にはうつ状態に陥り[10]、同年夏に錬金術に関する著作『Praxis』を出版した後、9月にはピープスに今後会うことはないとの手紙を出し、ロックにも「あなたが病気で亡くなりそうという話を聞くと、亡くなったほうがいいと答えた」と手紙で述べ、ニュートンが発狂したとのうわさが出回った[8]。1694年夏にフラムスティードから月観測のデータをもらい、月に関する理論を研究したが失敗に終わり、1695年7月にはフラムスティードへ怒りの手紙を送り、2人の友好的な関係が終わった[8]。これによりケンブリッジでの研究生活を苦に感じるようになったニュートンは、1696年3月に王立造幣局監事への就任打診を受けるとすぐに受諾し、1か月のうちにロンドンに移った。

ロンドンに移った後も、ニュートンはなお学問を楽しみとしていた。当時、数学者のヨハン・ベルヌーイは、ヨーロッパ中に対して、難解ながら読者の興味を惹く数学の問題を新聞に出題していた。たとえば、「鉛直面上に2つの点があるとする。ひとつの物体が上の点から下の点まで重力のみで落下する時に、要する時間をもっとも短くするにはどのような道筋に沿って降下させればよいか?」という出題があった。これは1696年の出題で、現在では最速降下曲線と呼ばれる問題である。この問題を掲載した新聞は、翌年1月の夕方にニュートンのもとに到着した。この出題に目を通したニュートンは、今日変分法と呼ばれる新しい数学の手法を一夜で組み立て、翌朝の出勤前までに回答を作成し、これを匿名でベルヌーイに投稿したとされる。

王立造幣局長官のニュートン

上述のニュートンの打診を受けていたモンタギューはやがて財務大臣となり、1696年4月にモンタギューの紹介で[2]ニュートンは王立造幣局監事の職に就いた。1699年には、ニュートンは王立造幣局長官へと昇格した。モンタギューとしては、働きづめの恩師ニュートンに対して、研究から距離をおいて時間的、体力的に余裕の持てる地位や職を紹介したつもりであった[2]。しかし、ニュートンは、就任早々に通貨偽造人の逮捕し、これを皮切りに片っ端から組織の汚職を洗い出し、処罰する方針を打ち出した[2]。

ニュートンは政治・行政の世界とは縁遠い大学教授であったが、王立造幣局長官として鮮やかな手並みを発揮した[2]。部下の捜査員に変装用の服を与えるなどして捜査を進めさせ、偽金製造シンジケートの親分ウィリアム・シャローナーを捕らえ、裁判にかけて大逆罪で死刑にした[2]。ニュートンが造幣局長官に在職している間は、偽金造りが激減したといわれる。

他方で、ニュートンは貨幣鋳造のために、貨幣の正確な重量やその測定基準を新たに制定した[12]。このときニュートンは、銀貨と金貨の相対価値 (金銀比価)を設定するにあたり、市場の銀の相場を見誤り、銀貨の貨幣価値を銀自体より低く定めてしまった(ニュートン比価)。これにより、銀貨が溶かされ銀の鋳塊が金貨と交換される事態を引き起こした。この結果として、銀貨が実質的に価値を損ない、イギリスは事実上の金本位制に移行した[注 17]。

個人投資家のニュートン

ニュートンは株式投資も実践していた。ニュートンは長年にわたって手堅い投資を心がけ、その運用成績も好調だった。株式や国債などに分散された投資ポートフォリオは、1720年の年初時点でおよそ3万2000ポンド[注 18]に相当した[12]。

この頃のイギリスでは株式市場が発達し、株式ブームが起こっていた。当時、特に南海会社は特に人気があった。イギリス政府が額面100ポンドで売り出した南海会社株は爆発的な人気を集めていた。時はやや遡るが、かつてニュートンは王立造幣局長官として、当時増大していたイギリス政府の公的債務の整理問題にも携わっていた。このとき、当時はまだ小さな業績不振の貿易会社に過ぎなかった南海会社を知った。当時の南海会社はまだ人々から注目されていなかったが、ニュートンは南海会社の事業内容に将来性を感じ、南海会社の設立[注 19]から間もない1712年6月に株式を購入していた[12]。やがて株式ブームの時期には、ニュートンは1720年までに南海会社株に1万ポンドの個人株式投資を行っていた。その後も南海会社の株価はニュートンの予想通りに大きく上昇し、8月には株価が1000ポンドを突破した。

この株価上昇の期間に、ニュートンは南海会社の株式を一旦売却して利益確定した。しかし、南海会社の株価はさらに上昇し続け、まだまだ南海会社の株価は上がると見込んだニュートンは、南海会社の株を再度購入した。ところがその後、南海会社の株価はニュートンを含む人々の思惑・予想に反して大暴落した。結局ニュートンは、南海会社の株で7000ポンドの利益を出したが、その後の大暴落で2万ポンドの大損をしたのであった[2][注 20][13][12]。この株式相場で金銭的にも精神的にも深い大きな傷を負ったニュートンは次の言葉を残したとされる[14]。

| 「 | 私は天体の動きは計算できるが、人々の狂った行動は計算できない。 | 」 |

—アイザック・ニュートン | ||

この南海会社の株式相場では、多くの資金と投機が飛び交い、異常なマネーゲーム、狂乱相場となったことから、イギリスの株式市場の歴史の中でもっとも悪名高い南海泡沫事件として、今日知られている[注 21][15]。

錬金術研究と聖書研究

科学の研究活動としては、ニュートンは造幣局に勤めてからは錬金術に没頭していた。ただし、これは現代の科学者が“科学的”と呼ぶ類の研究ではないとされる[注 22]。一方、神学の研究において、晩年のニュートンは『二つの聖句の著しい変造に関する歴史的記述』を著した。しかし、これはイングランド国教会の教義とは異なるため[注 23]、弾圧を恐れて生前には発表しなかった(1754年刊)[2]。

晩年

1705年、自然哲学の業績に対して、ニュートンはアン女王からナイトの称号(サー)を授けられた。授与の会場はトリニティ・カレッジであった。自然哲学(自然科学)の業績でナイトの称号が贈られた者は、ニュートンが最初である[2]。

称号授与から22年後の1727年3月にニュートンは死去し、国葬をもってウェストミンスター寺院に葬られた[2][16]。遺言状は遺されておらず、ニュートンの遺品は甥や姪に分配され、所有していた農園はそれの法定相続人の農夫に受け継がれ、ニュートンの自宅はウェストミンスター公立図書館となった[2]。

ニュートンの生年とガリレオの没年について

しばしば「ニュートンはガリレオが死んだ年に生まれた」と記述される[17][18]。このことの真偽には、主に当時はガリレオの没年がグレゴリオ暦で、ニュートンの生年がユリウス暦でそれぞれ記されたことに注意を払う必要がある[19][注 24]。以下の表の通り、ガリレオの没年はグレゴリオ暦では1642年、ユリウス暦では1641年である。どちらの暦でも、ニュートンは、ガリレオの没後に必ず越年をはさんで一年弱の後に生まれている[21]。

業績

要約

視点

力学・天文学

ラテン語の主著『Philosophiae Naturalis Principia Mathematica』(1687年7月5日刊、和訳名『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』)を著し、現在における質量[注 25]や慣性、運動量、力などに相当する概念を定義した。絶対的空間を導入し、運動方程式などの運動の3法則と万有引力の法則[注 26]について数学を用いて[注 27]述べている。こうして、古典力学(ニュートン力学)を創始した。これによって、実験的に示された地上の物体の運動と、観測によって得られた天体の運動を統一的な理論によって説明した。また、これらが観測結果と計算によって予測可能である事も示した。たとえば、1749年のジャン・ダランベールによる正確な春分点歳差の計算、アレクシス・クレローによる1759年のハレー彗星の回帰の予測などを通じて、ニュートンの理論の正しさについて社会的合意が形成された。

以上のように、地球と天体の運動を初めて演繹的に示した。太陽系の構造についても言及し、ケプラーの惑星運動法則について古典力学の観点から証明を行った。ここでは、天体の軌道は楕円であるのみならず、双曲線や放物線を含む円錐曲線になる事が示された。さらに、働く力に対して物体が抵抗する度合いである慣性質量と、物体に働く万有引力の大きさを定める物体固有の量が、比例関係にある事を指摘した[注 28]。

ほかにも、ニュートンの冷却の法則、運動量および角運動量の保存の法則の端緒をつけ、空気中での音速や恒星の起源などについて言及した[注 29]。

ニュートンによる科学革命

天文学を含む力学について、ニュートン以前の正統な自然哲学(古来からのスコラ哲学あるいは大陸で勃興したデカルト主義)は、物事の発生する原因(物が生来有する目的)に関心を寄せる、哲学で言えば目的論な議論に力点が置かれていた。古来のアリストテレスは全ての運動(キネーシス、変化)には原因があると考えていて、等速運動を含めて運動している物体は他者に動かされており、究極的には最初の動者が存在するはずだと考えた。一方で当時、大陸の合理主義者のデカルトは、惑星の運動や重力にも究極的な原因があるべきとの考えから、その演繹論的な思索の果てに、空間に充満するエーテルの圧力差や渦動で重力が生じるとする「渦動説」を展開した(近接作用)。なお、デカルトより時代は遡るが、ケプラーは惑星の運動の原因を地磁気に求めた(遠隔作用)。

これに対し、ニュートンは著作『プリンキピア』において「われ仮説をつくらず(言語はラテン語: "Hypotheses non fingo")」と宣言して、あくまで観測できる物事の因果関係のみを示すという哲学、解釈を展開した。これにより、合理主義に拘泥して実験・観測の事実からときに乖離したデカルト自然学の轍を踏まぬことに成功した。万有引力の法則を提示するにあたっては、「引力がなぜ発生するか」あるいは「引力が何のために存在するのか」といった点は問題視せず、引力の法則がいかに機能するのかという説明のみに終始した。すなわち、引力の原因について「仮説」を立てることをニュートンは放棄し、遠隔作用とした重力を無条件に受け入れるという[注 30]、当時としては新しい方法論を提示したといえる。ニュートンの力学は形而上学の問題は避けて[注 31]、多様な現象を予測・計算・検証が可能な形とし、物質の普遍的原理に迫る理論のモデルケースとなった。

伝統的なヨーロッパ社会における主流の自然観は、古代ギリシアのアリストテレス以来、天と地では自然法則に区別があり、「地上の物体(固体)は四元素のうち土としての性質により中心に向かう。他方、天体の運動は円・球を好む」というものであった。たとえば、それまでに実践されてきた天体理論としてはプトレマイオスによる、円(周転円・離心円・エカント)のみを使って修正された天動説が受け入れられていた。しかし徐々に、コペルニクスの地動説やティコ・ブラーエの超新星1572・彗星観察による変則的な天体活動[注 32]の確認、ケプラーの惑星の楕円軌道説、ガリレオによる月のクレーターの観察[注 33]・木星の衛星観察などの諸発見により、この伝統的自然観は揺らいでいた。この歴史の流れにあってニュートンの業績は、地上と天体は同じ法則(場所・時間に関係ない普遍的法則)によって支配されており、両者に区別がない事を示した事にあると捉えることもできる。

光学

著作としては、1704年に英語で『光学』を著した。色彩理論に関して、白色光はそれ以上分光できない単色光[注 34]の混合色であること、白色光がガラスなどで屈折した際に虹色になるのは、各単色光の屈折率の違いによるものであることを指摘した。この事について、プリズムを用いた実験を行った。また、光の粒子説を唱えていた[注 35][注 36]。この時代には虹の色数が5色(赤、黄、緑、青、紫)とされたが、ニュートンは「各色の幅が音階の間の高さに対応する」よう、赤と黄の間に橙、青と紫の間に藍を追加して7色だとした[22]。光のスペクトル分析などの業績も残したほか、ニュートン式反射望遠鏡を製作した[注 37]。

数学

数学分野においては、ほぼ同時期のライプニッツとは別個に、微分積分法を見出した。現在の定義で極限に相当する無限小について考察し、現在の微分や導関数の元である流率の概念を考え、また「流率の逆演算」として積分を考案したとされる[23]。

神学

ニュートンは生涯を通じてキリスト教研究にも打ち込んでいた。その結果は、1690年頃に執筆された『ダニエル書と聖ヨハネ黙示録の預言についての所見』と、死後の1728年に刊行された『改訂古代王国年代学』にまとめられた。この中でニュートンは、聖書や伝説にある出来事の年代確定に天文学手法を導入しながらキリスト教的歴史観である普遍史をプロテスタント的史観で再構築し、また「ダニエル書」や「ヨハネの黙示録」を解釈した独自の終末論を展開している[24]。

絶対的時間や絶対的空間などを確立したニュートンではあるが、彼自身はそれらがキリスト教の教義と矛盾するとは考えておらず、『プリンキピア』一般注にて宇宙の体系を生み出した至知至能の「唯一者」に触れ、それは万物の主だと述べている[24]。

ニュートンは、キリスト教研究の中でカトリックを激しく攻撃している。「ヨハネの黙示録」解釈では、神に楯突く側である「大淫婦」を世俗に堕落したローマ教皇だと断罪した。またアタナシウスら正統派教父をも批判し、三位一体説はヒエロニムスによる改竄だと主張し事実上否定している。この三位一体説否定は、ニュートンが(同様に三位一体を否定したためにローマ教会から異端と断罪され公職から排除されていたアリウス派の系譜を引く)ユニテリアン主義に属していたことを示している[24]。

錬金術、オカルト研究、その他

ニュートンの死後、遺体から水銀が検出された[25]。錬金術の研究が原因とされる[25]。

→「アイザック・ニュートンのオカルト研究」も参照

ニュートンは特に自然科学分野において著しい功績を残したが、それ以外の分野(特に、錬金術など今日ではオカルトと評される研究)にも熱心にも没頭した。また、哲学者でもあるニュートンは神学にも自然学に対する情熱と同じくらいの情熱、あるいはそれ以上の情熱を注いだ[2]。ニュートンの死後に遺された蔵書1,624冊のうち、数学・自然学・天文学関連の本は259冊で全体の16パーセントであるのに対して、神学・哲学関連の書籍は518冊で全体の32パーセントを占めている[2]。

こうした側面(聖書研究や錬金術研究)は、後世にフィクション的ニュートン像を創ろうとした科学者たちによって隠され、ニュートンの「後世に通じる人物像」の部分を過度に強調した科学史書が残された[2]。その結果20世紀始めには、こうしたニュートンの側面は人々から一時的に忘れ去られた。しかし、生涯の長い期間をケンブリッジで過ごしたニュートンは、そこに「ポーツマス・コレクション」と呼ばれる数多い未発表資料を残していた。経済学者のジョン・メイナード・ケインズは、1936年にその一部を入手し、分析した成果をふまえ、1946年に『人間ニュートン』というタイトルの講演を行った。そこでニュートンを「最後の魔術師」[26]とも「片足は中世におき片足は近代科学への途を踏んでいる」[27]とも評し、当時のニュートン像へ一石を投じた。やがて1960年代には、史料の批判的な研究も盛んになり、ニュートンの自然科学者以外の側面も鮮明となった[24]。

人物

科学の分野で偉大な功績を挙げたニュートンではあったが、我が強く気難しくて偏屈な一面があり、議論において意見の合わぬ者は反論の余地すら与えず叩き潰すまで論破した。講義があまりに高度で難解なため、お手上げになった学生から順に退散、誰もいなくなった教室で一人講義を続けていた。

論争・先取権争い・感情的確執

以下のように、ニュートンは同時代の人々としばしば対立する理論、あるいは、類似の理論の先取権について争っていたことが知られている。

- 1660年代: ライプニッツと微分積分法の先取権をめぐって争いが生じ[2]、裁判で25年間争った。この論争は後に、双方の弟子・後継者らも巻き込んで、18世紀まで続くことになった。

- 1672年: ロバート・フックと光の分散と干渉の理論に関して論争になった[2][注 38]。

- 1680年: ジョン・フラムスティードと彗星をめぐって論争になった。これは1か月の間隔をあけて現れた彗星が同一のものか別のものかという論争で、フラムスティードが観測データにもとづいて同一だとしたのに対して、ニュートンが別のものだと主張し譲らなかった[2]。論争は一応ニュートンが自説の誤りを認めて収束したものの、自尊心を傷つけられる形になったニュートンは感情的には根に持つことになり、のちに王立協会の会長の地位についたときなどは、その地位を利用してフラムスティードを蹴落とそうとした[2]。また、プリンキピアの執筆時に必要となった天文データを要求するに際して、フラムスティードに対して高慢な態度をとったり、嫌がらせをしたりした[2]。さらには、フラムスティードの長年の観測業績の集大成となる著作『天球図譜』が作られるにあたっては、それを形式的にはハリーの本とし、フラムスティードの名を冠されないよう仕向けるなどという仕返しも行った[2]。

- 1686年: プリンキピアの出版の際、ロバート・フックとのあいだで万有引力のアイディアの先取権をめぐって対立した[2]。フックを憎むあまりニュートンは、王立科学協会で実権を握った際に、当時の協会にあったフックの肖像画をこっそり処分したともされる。

評価・論評

要約

視点

存命時

師のバローからは高く評価され、ルーカス教授職のポストを譲られるなど、科学者としては高い地位を得た。ルーカス教授職は毎年の3学期中、週に1回の講義を義務としたが、前任者のバローはこれを毎年の1学期に減らし、ニュートンもそれに従った[8]。ニュートンは1684年または1687年まで毎年講義をしたとされるが、時には出席する学生がいないこともあった[8]。1684年/1687年以降は講義もしなくなり、ルーカス教授職が閑職(名誉職)に化した[8]。また、アカデミーでニュートンと友人であった自然哲学者のロバート・フックは、後年に、万有引力に関する自らの説をニュートンに盗用されたとして、彼を憎むようになった。ニュートンもフックを憎んだとされる。

イギリス国内における政治や世俗の評価としては、ケンブリッジ大学教授職、下院議員職、行政官職に就き、存命中にサーに任じられ、国葬をもって葬られるなど、多くの栄誉に浴している。

他方、同時代のヨーロッパ大陸側の知識人らは、ニュートンを高くは評価していなかった。ニュートンの学説は当時の大陸側の自然哲学(デカルトに端を発した合理主義哲学など)とは相いれず、大陸側からは異様なものとみなされていた。ライプニッツなどの大陸派自然哲学者らからは、ニュートンの提唱した力学体系は「目に見えない要素」を多く前提としておりオカルト的なものだとみなされ否定された(⇒#ニュートンによる科学革命)。また数学の分野で、ライプニッツから積分法のアイデアなどを剽窃したと非難された(⇒#論争・先取権争い・感情的確執)。

後世

芸術分野の文化人からの評価については、19世紀にはロマン主義の立場からニュートンの業績が非難されるようになった。特に、ジョン・キーツ、ウィリアム・ブレイク、ウィリアム・バトラー・イェイツらは、ニュートンを「文学の詩情の破壊者」と公言してはばからなかった。

19世紀から20世紀初頭の科学者らによる科学史では、ニュートンは天才的な自然科学者、自然科学界の一種の英雄といったイメージで語られた。経済学者のケインズもそうした英雄的イメージを聞かされて育ったが、長年の研究の結果、ニュートンを「最後の魔術師」や「片足は中世におき片足は近代科学への途を踏んでいる」と評するようになった。(⇒その他の業績)

現代

20世紀においては、1978年から1988年にかけて用いられた1イギリスポンド紙幣の肖像として、ニュートンが登場した。21世紀には、BBCに「100名の最も偉大な英国人」において「6位」とされている。以下に、そのほかの各個人(主に学者)のニュートンの評を示した。

- マイケル・ハート: イギリスの天体物理学者である彼は、1978年の自著『歴史を創った100人』 (The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History) で、歴史への影響度の観点から、ムハンマドを1位、アイザック・ニュートンを2位、イエス・キリストを3位、仏陀を4位とした。

- リチャード・ドーキンス: 19世紀にロマン主義者らからニュートンが「文学の詩情の破壊者」とされたことを取り上げ、1998年の自著『虹の解体(Unweave the rainbow)』で「スペクトルの発見に代表されるニュートンの研究こそは人類の知見を大きく広げることに貢献したのであり、結果として宇宙へのセンス・オブ・ワンダーを生み出し、詩情の源泉となる」と述べた。

- トーマス・レヴェンソン: ニュートンが自然科学に与えた影響ではなく、造幣局監事としてイギリスの金融に与えた影響に着目した著作『ニュートンと贋金づくり』を発表した[28]。

リンゴの逸話について

要約

視点

→「ケントの花(ニュートンのリンゴの木)」も参照

ニュートンがリンゴが落下するのを見て万有引力のアイディアを思いついたとの逸話は有名である。この出来事をニュートン自身が著した記録は存在しないが、周辺の人物が書き残したものとしては次のものがある[29]。

ウィリアム・ステュークリ

英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります:ウィリアム・ステュークリの手稿 (15ページ)[注 39]

英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります:ウィリアム・ステュークリの手稿 (15ページ)[注 39]ニュートンの友人であり、ニュートンの初期の伝記を残したウィリアム・ステュークリは、1726年4月15日にニュートンから直接に聞いた話を回顧録として記録している。ステュークリが1752年に書いた伝記では、1726年4月15日のニュートンとの会話とされる以下のくだりがある[30]。

| 「 | ディナーの後で、暖かい日だったので、庭に出て数本のリンゴの木の木陰でお茶を飲んだ。ニュートンと私だけだった。色々の話の途中で、彼は、「昔、引力についての考えが浮かんできた時と全く同じ状況だ。」と言った。

彼は「なぜリンゴはいつも地面に向かって垂直に落ちるのか?」と自問した。腰を降ろして考えにふけっていたときに、たまたまリンゴが落ちたときだった。「なぜリンゴは横に行ったり上に上がっていかず、いつも地球の中心へ向かうのか?」理由は疑いもなく、地球がリンゴを引き寄せているからだ。物質には引き寄せる力があるに違いない。地球にある物質の引く力の総量は地球の中心にあるのであって、地球の中心以外の所にはないに違いない。 だからこのリンゴは鉛直に、地球中心に向かって落ちるのだ。物質が物質を引き寄せるのであれば、その量は物質の量に比例するに違いない。それゆえ、地球がリンゴを引き寄せるように、リンゴもまた地球を引き寄せるのであると。 |

」 |

—ウィリアム・ステュークリ(MEMOIRS OF Sr. ISAAC NEWTONS lifeより) | ||

ジョン・コンデュイット

ジョン・コンデュイットは、ニュートンの姪であるキャサリン・バートンの夫である。この夫妻はニュートンが亡くなるまで、ロンドンのニュートン宅で一緒に住んでいた。1727年あるいは1728年に記されたとされる「Memoir of Newton」には次のような記述がある[31][32]。

| 「 | この頃、彼は流率法の最初のヒントを得はじめた。そしてまた、1665年にペストの流行によって彼が実家へと引き上げていたこの年、リンゴが樹から落ちる様子を観察したことで、彼は(後に)自身が思い至る重力の体系について初めて思索した。 | 」 |

—ジョン・コンデュイット (※()内は和訳に伴う補記)(Memoir of Newtonより) | ||

ヴォルテール

フランスの哲学者・歴史家のヴォルテールは、1727年3月のニュートンが死去した時期に、ちょうどイギリスを訪問中であった。彼による1727年の手記のなかに[注 40]、キャサリン・バートンから聞いた話としてリンゴの逸話を以下のように記していた[33][34]。

| 「 | (かつて)同じように、ピタゴラスは鍛冶屋のハンマーの音から音楽のアイデアを見出した。 そして我々の時代、庭を歩いていたアイザック3・ニュートン卿は、樹からリンゴが落ちるのを見て4、重力の体系の最初の思索を得た。 | 」 |

—ヴォルテール (※文中の数字3、4は原著内の注釈の番号。()内は和訳に伴う補記)(Essay on Epic Poetry of 1727より) | ||

ロバート・グリーン

1727年、ロバート・グリーンは、友人のマーティン・フォークス(ニュートンが王立協会会長であったときの副会長)が、万有引力のアイディアは一個のりんごからインスピレーションを得たものだったと語ったことを、ラテン語で活字にして伝えている[32]。

信頼性の低い記述

ニュートンの没後、時が経過するにつれ「ニュートンがリンゴが落ちる様子を見た」というこの逸話には様々な尾ひれが付くようになり、信頼できない記述も現われるようになった。例えば、レオンハルト・オイラー(1760年)やアイザック・ディズレーリ(1791年)は「リンゴがニュートンの頭に当たった」と根拠なく書いている[35]。ディズレーリのこの記述はボルトン・コーニーやオーガスタス・ド・モルガンらによって批判された[36]。天文学者でもあった聖職者のトーマス・チャーマーズ師は「リンゴがニュートンの足元に落ちた」と書いた[37]。この「足元」という記載を加えた記述もまた同じように流布したが、「頭に当たった」という創作に比べれば些事だったためか、チャーマーズ師らへの批判はなかったとされる[38]。

数学者のカール・フリードリヒ・ガウスはリンゴの逸話の存在自体に懐疑的な立場であり、その逸話の部分について次のように創作を加えている[39]。

| 「 | りんごの話は単純すぎる。そのりんごが落ちようが、落ちまいが、そんな発見がそれで遅れたり、早くなったりすると思い込むのは別にかまわないが、真相はこんなところだろう。ある馬鹿で押しの強い男がニュートンを訪ね、偉大な発見にどうやってたどり着いたかを聞いた。そのときニュートンは子供じみた相手と向かい合っていることに気付き、追っ払いたいと思って、りんごが一つ鼻に落ちてきたのだと答えた。相手がそれですっかり教わったと満足して立ち去ってくれそうなことを答えたのだ。 | 」 |

—カール・フリードリヒ・ガウス (※本記載に際して太字部を強調) | ||

年譜

- 1642年12月25日[注 41](0歳)ウールスソープで誕生。

- 1665年(22歳)万有引力を発見。

- 1668年(25歳)学位(M.A.)を取得[5]。

- 1669年(26歳)ケンブリッジ大学のルーカス教授職に就任。歴代任期四位、五位が スティーヴン・ホーキング。

- 1672年(29歳)王立協会会員に選出[40]。

- 1687年(44歳)『自然哲学の数学的諸原理』(プリンキピア)刊行。

- 1699年(56歳)王立造幣局長に就任。

- 1701年(58歳)庶民院議員に選出。

- 1703年(60歳)王立協会会長に選出[40]。

- 1704年(61歳)『光学』刊行。

- 1705年(62歳)ナイト位授与。

- 1710年(67歳)グリニッジ天文台監察委員長に就任。

- 1727年3月(84歳)死去。

脚注

参考文献

関連図書

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.