アレクシス・クレロー

フランスの数学者・天文学者・地球物理学者 ウィキペディアから

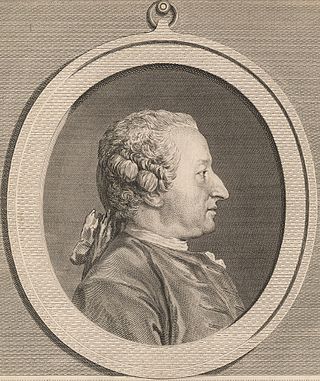

アレクシス・クロード・クレロー(Alexis Claude Clairaut、1713年5月13日 - 1765年5月17日)は、フランスの数学者・天文学者・地球物理学者である。天体力学の分野にも功績があった。

生涯

パリに生まれた。父親も数学者である。幼いころから数学の才能を示し、13歳でフランス科学アカデミーで4次の幾何曲線に関する論文を発表した。1731年、18歳で数学の本を出版、同時期に科学アカデミーの会員となることを認められた。1736年にピエール・ルイ・モーペルテュイやレジノー・ウーティエらとともに、地球の形状を調べるための子午線弧長を測量する調査隊に加わり、ラップランドでの調査に従事した。帰国後、流体力学に基づいて回転する地球の形状を解析し、1743年に"Théorie de la figure de la terre" (『地球形状論』)として発表した。

その後は天体力学の分野に取り組み、1747年には三体問題の解についてアカデミーで発表した。当時、ニュートンの万有引力では十分に説明できなかった月の近点移動の解明をオイラー、ダランベールと争い、最終的にクレローが高次の摂動を考慮することで解決した[1]。またエドモンド・ハレーのハレー彗星の1759年の回帰の予想に対して惑星による摂動の影響を入れて修正した。幾何学や代数学の優れた教科書を残した。

『プリンキピア』を翻訳するエミリー・デュ・シャトレを支え、関連する計算式を確認した[2]。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.