Loading AI tools

中国の皇族、第12代清国皇帝、初代満洲国皇帝 (1906-1967) ウィキペディアから

愛新覚羅 溥儀(あいしんかくら ふぎ、アイシンギョロ・プーイー、満洲語:ᠠᡞᠰᡞᠨ

ᡤᡞᠣᠷᠣ

ᡦᡠ ᡞ、転写:aisin gioro pu i、1906年2月7日 - 1967年10月17日)は、清の第12代にして最後の皇帝(在位:1908年12月2日 - 1912年2月12日)、後に満洲国執政(1932年3月9日 - 1934年3月1日)、満洲国皇帝(在位:1934年3月1日 - 1945年8月18日)。1960年から中華人民共和国中国人民政治協商会議(政協)文史研究委員会専門委員、1964年から政協全国委員を兼任。

| 宣統帝 愛新覚羅溥儀 | |

|---|---|

| 清 | |

| 第12代皇帝 | |

張勲復辟時の溥儀(1917年) | |

| 王朝 | 清 |

| 在位期間 |

1908年12月2日 - 1912年2月12日 1917年7月1日 - 1917年7月12日(張勲復辟) |

| 都城 | 紫禁城 |

| 姓・諱 | 愛新覚羅溥儀 |

| 満洲語 | aisin gioro pu i |

| 諡号 | 愍皇帝 |

| 廟号 | 恭宗 |

| 生年 | 光緖32年1月14日(1906年2月7日) |

| 没年 | 1967年10月17日(61歳没) |

| 父 |

醇親王載灃(実父) 同治帝(養父) 光緒帝(養父) |

| 母 | 醇親王妃瓜爾佳氏幼蘭 |

| 后妃 |

孝恪愍皇后 孝睿愍皇后 明賢皇貴妃 敦粛福貴妃 |

| 陵墓 | 華龍皇園献陵 |

| 年号 |

宣統: 1909年 - 1912年 (満洲国)大同 : 1932年 - 1934年 (満洲国)康徳 : 1934年 - 1945年 |

| 称号:皇帝 | |

|---|---|

| |

| 敬称 |

|

字は「耀之」。号は「浩然」。辛亥革命後の呼称としては、廃帝と中華民国側から呼ばれる一方、旧清朝の立場からは遜帝(「遜」は「ゆずる」の意)とも呼ばれた。末代皇帝(末帝)と呼ばれる場合もある。また、唯一火葬された皇帝のため「火龍(龍は皇帝を指す)」とも呼ばれる。

中華圏最後の皇帝であり、その生涯を題材にした映画から『ラストエンペラー』として知られる。幼帝として2歳で清朝第12代皇帝に即位し、元号から宣統帝と称される。辛亥革命後は遜清皇室小朝廷として大清皇帝の尊号は保持されたが、張勲復辟で復位して12日間で再び退位した。

その後も清室優待条件により紫禁城に住むことは許されたものの、北京政変で紫禁城を追われてしまう。さらに当初庇護を受けようとしたイギリスやオランダ公館に庇護を拒否されてしまい、天津の日本租界で日本公館の庇護を受けた。

これ以降の縁で、満洲事変以降関東軍の主導で建国された満洲国の執政に就任、満洲国軍大元帥や満洲国協和会名誉総裁などを兼任し、帝政移行後の満洲国の皇帝として即位した。満洲国皇帝としては元号から康徳帝(康徳皇帝)と称されることもある。第二次世界大戦における日本の敗戦と、ソビエト連邦軍(赤軍)の侵略を受けた満洲帝国の解散とともに退位した。

ソ連赤軍の捕虜となって中華人民共和国に引き渡され、1959年の遼寧省撫順戦犯管理所からの釈放後の1960年2月から1961年3月まで中国共産党の周恩来の指示により、一般市民にとしての生活に慣れるための「労働鍛錬」として中国科学院植物研究所の北京植物園に庭師として勤務したが、すぐに政協文史研究委員会専門委員に就任した。さらに晩年の1964年には、満洲民族の代表として政協全国委員に選出され、北京で生涯を終えた。

1906年に、清朝の第11代皇帝光緒帝の皇弟である醇親王載灃と、光緒帝の従弟で、西太后の腹心栄禄の娘であるグワルギャ氏(瓜爾佳氏)・幼蘭の子として、清国(大清帝国)の首都である順天府(北京)に生まれる。祖父は愛新覚羅奕譞、曽祖父は道光帝となる。

1900年に発生した義和団の乱を乗り越え、当時依然として強い権力を持っていた西太后が1908年に光緒帝の後継者として溥儀を指名したことにより、溥儀はわずか2歳10か月で皇帝に即位させられ、清朝の第12代・宣統帝となった。また、当時は「承継同治 兼祧光緒(同時に同治帝と光緒帝の2人の養子になる)」という形で皇位を継承した。即位式は紫禁城太和殿で行われ、新しい皇帝の即位は世界各国で大きく報じられた。その後宣統帝は多くの宦官や女官らとともに紫禁城で暮らすこととなる。

西太后は溥儀を後継者とするとともに、溥儀の父・醇親王を監国摂政王に任命して政治の実権を委ね、同年11月14日に光緒帝が崩御した翌日に74歳で崩御した。

光緒帝の崩御に関して、当初から毒殺されたのではないかという説があり、2007年に行われた調査では、光緒帝の遺髪から大量の砒素が検出されたため、毒殺の可能性がより濃厚になった。

誰が光緒帝を暗殺したかについては、西太后と光緒帝の死亡時期が近いため、「西太后が光緒帝を自分よりも長生きさせないために暗殺した」とする説がある一方で、「戊戌変法で光緒帝を裏切っている袁世凱が、光緒帝が復権して自身に報復するのを恐れて暗殺した」という説もあり、溥儀は自伝『わが半生』で「袁世凱による殺害」という見方を示している。しかしいずれも確たる証拠がなく、誰が光緒帝を暗殺したかは不明である。

その翌年の1909年初めに醇親王は、兄である光緒帝を裏切って戊戌変法を潰したとして憎んでいた北洋大臣兼直隷総督の袁世凱を失脚させ、さらに袁世凱を殺害しようとしたが、内部情報を得た袁世凱はかろうじて北京を逃れ河南省彰徳に蟄居することとなった。

その後袁世凱は、清国政府による民間資本鉄道の国有化とその反対運動をきっかけに1911年10月10日に辛亥革命が勃発すると、湖北省の武昌で起きた反乱(武昌起義)の鎮圧を名目に政界に復帰した。袁世凱は清国政府に第2代内閣総理大臣の地位を要求するとともに、醇親王の摂政王退位を要求した。

反乱鎮圧のために袁世凱の武力に頼らなければならない清朝政府は袁世凱の要求を受け入れたが、袁世凱はさらに孫文らと、宣統帝を退位させる代わりに自らが中華民国臨時政府の臨時大総統に就任するという裏取引をし、隆裕皇太后に宣統帝の退位を迫り、隆裕皇太后は皇族を集めて連日御前会議を開いた。

その席上で粛親王善耆、恭親王溥偉などは退位に激しく反対したが、清朝皇族が頼りとしていた日本の陸軍士官学校留学生で皇族出身の良弼が暗殺されるという事態におよび、隆裕皇太后はついに皇帝の退位を決断し、1912年2月に宣統帝は退位することとなった[1]。粛親王は日本租借地の関東州旅順へ、恭親王はドイツ租借地の青島に逃れてその後も清朝復辟運動を行った。

宣統帝の退位にあたり、清朝政府と中華民国政府との間に「清室優待条件」が締結された。優待条件は、

などが取りきめられた。そのため溥儀は退位後も紫禁城で宦官らと皇帝としての生活を続けた。この頃、弟の溥傑と初対面を果たした。

その後、袁世凱は溥儀に代わり自らが「皇帝」となるべく奔走し、1915年12月12日に「帝政復活」を宣言して皇帝に即位した。

その後、1916年1月1日より年号を洪憲と定め、国号を「中華帝国」に改めた。だが北洋軍閥や日本政府などの各方面からの強い反対により、即位直後の同年3月に退位することを余儀なくされ、失意の中で同年6月に死去した。

袁世凱が死去した翌年の1917年に、対ドイツ問題で黎元洪大総統と政敵の段祺瑞国務総理の確執が激化した(府院の争い)。同年5月23日には、黎元洪が段祺瑞を罷免に追い込んだものの、民国期になっても辮髪を止めないほどの保守派で革命後も清朝に忠節を尽す張勲が、この政治的空白時に乗じて帝政復古によって政権を奪還しようと、中華民国の立憲君主制を目指す康有為を呼び寄せて、すでに退位していた溥儀を再び即位させて7月1日に帝政の復古を宣言し、いわゆる「張勲復辟事件」に発展した。

張勲は、幼少の溥儀を擁して自ら議政大臣と直隷総督兼北洋大臣となった。国会および憲法を破棄し、共和制廃止と清朝の復辟を成し遂げるも、仲間割れから段祺瑞に敗れオランダ公使館に避難。最終的に溥儀の復辟は13日間で挫折した。その後、中国大陸は馮玉祥や蔣介石、張作霖などの軍閥による勢力争いという、混沌とした状況を迎えることとなる。

その後、溥儀の後見役的立場になっていた父の醇親王載灃と、西太后の側近だった李鴻章の息子で、清国の欽差全権大臣を務め、駐イギリス特命全権大使でもあった李経方の勧めによって、近代的な西洋風の教育と併せて英語の教育を受けることを目的に、1919年3月にイギリス拓務省の官僚で、中国語に堪能だったスコットランド人のレジナルド・ジョンストンを帝師(家庭教師)として紫禁城内に招聘した。

ジョンストンは、1919年3月3日に13歳の溥儀と初めて面談した際の様子を次のように記し、イギリス本国に報告した。

この若い皇帝は、英語も、その他のヨーロッパ語もまったく知らないけれども、学習意欲は極めて高くて、知的関心も旺盛である。(中略)シナの政治的地位や他国との比較における重要度についても、誤った考えや誇張された考えに囚われていないように見受けられる。(中略)とても「人間味のある」少年で、活発な性質、知性、鋭いユーモアのセンスの持ち主である。さらに礼儀作法がすばらしく立派で、高慢心とは無縁である。環境が極端に人為的であったことや仰々しく見せかける宮廷日課を考慮すると、これはむしろ驚くべきことである。 — レジナルド・ジョンストン、『完訳 紫禁城の黄昏』第11章(中山理 訳)

溥儀は当初、見ず知らずの外国人であるジョンストンを受け入れることを拒否していたものの、ジョンストンとの初対面時にその語学力と博学ぶりに感心し、一転して受け入れることを決断した。ジョンストンは紫禁城内には居住せず、城外の後門付近に居住し自動車で通勤した。

ジョンストンより日々教育をうける中で、自動車や洋服、自転車、電話、英語雑誌などのヨーロッパの最新の輸入品を与えられ、その後「洋服には似合わない」との理由で辮髪を切るなど、紫禁城内で生活をしながらも、ジョンストンがもたらした英国風の生活様式と風俗、思想の影響を受けることとなる一方、溥儀の西洋化に対し敵意を持った一部の宦官や女官たちとそれらと仲の良い新聞などから、ジョンストンは攻撃を受けることとなる。

この頃溥儀はジョンストンより「ヘンリー(Henry)」という名を与えられ、その後もこの名前を欧米人に対して好んで使用した。

その後の1922年11月には、満洲旗人でダフール族のゴブロ氏(郭布羅氏)・婉容を皇后として、蒙古旗人の鄂爾徳特氏・文繡を淑妃として迎え、紫禁城において盛大な結婚式を挙げる。

溥儀自身は「時代遅れの慣習である」として淑妃を迎えることに反対したものの、側近らの勧めで1人だけ迎えることに同意した。また、結婚後には中国の皇帝として初めてイギリスや日本、フランスなどの外交官を中心とした外国人を招待した「歓迎会」を催した。

結婚後に婉容の家庭教師として北京生まれのアメリカ人イザベル・イングラム(en:Isabel Ingram)が就任し、婉容にはイングラムより「エリザベス(Elizabeth)」の英名が与えられた。この頃自分用の自動車を入手した他、婉容とともにイギリスやアメリカへの留学を画策するものの、実現することはなかった。

この頃、溥儀は中華民国内の混沌とした政情の中にあったものの、正妻とジョンストンらの側近、宦官らとともに紫禁城の中で平穏な日々を過ごしていたが、清国の大阪総領事や総理衙門章京、湖南布政使等を歴任した後の1924年に総理内務府大臣(教育掛)となった鄭孝胥の薦めを受けて、退位を受けて予算が減らされた紫禁城内の経費削減と近代化を推し進めた[2]。

同年6月には、美術品が多く置かれている紫禁城内の「建福院」の目録一覧を作成し、これまで頻繁に行われていた宦官による美術品の横領を一掃することを目論んだものの、目録作成直後の6月27日未明に一部の宦官らが「建福院」に放火し、横領の証拠隠滅を図った。

これに激怒した溥儀は、中華民国政府の力を借りて約1,200名いた宦官のほとんどを一斉解雇し、日頃の宦官による横暴に対して怒りを感じていた国民やマスコミから称賛をうけた。その後も長年紫禁城に居ついていた女官を追放するなど、紫禁城内の経費削減と近代化を推し進め議論を呼んだ。

当時溥儀は、中国国内における洪水や飢饉、さらには生活困窮者に対して常に同情を寄せ、これらの支援のために多くの義捐金を送ったものの、その全ては自らの命令でさらに匿名で行っていた[3]。

1923年9月1日に日本で起きた関東大震災においては、ジョンストンから震災の発生を伝えられると、即座に日本に対する義捐金を送ることを表明し、併せて紫禁城内にある膨大な宝石などを送り、大日本帝国側で換金し義捐金とするよう芳沢謙吉公使に伝えた。

これに対し大日本帝国政府(以降、日本政府と略す)は、換金せずに評価額と同じ金額を皇室から支出し、宝石などは皇室財産として保管することを申し出た。その後日本政府は代表団を溥儀のもとに送り、この恩に謝した。なおこの際に、「溥儀は何の政治的な動機を持たず、純粋に同情の気持ちを持って行った」とジョンストンは自書の中で回想している[4]。

その後も中国の武力統一を図る軍閥同士の戦闘はますます活発化し、1924年10月には馮玉祥と孫岳が起こした第二次奉直戦争に伴うクーデター(北京政変)が発生し、直隷派の曹錕大総統が監禁され、馮玉祥と孫岳が北京を支配することとなった。さらに馮玉祥と孫岳は政変後、帝号を廃して清室優待条件の一方的な清算を通達し、紫禁城に軍隊を送り溥儀とその側近らを紫禁城から強制的に退去させた。

当初溥儀は醇親王の王宮である北府へ一時的に身を寄せ、その後ジョンストンが総理内務府大臣の鄭孝胥と陳宝琛の意向を受けて上海租界や天津租界内のイギリス公館やオランダ公館に庇護を申し出たものの、ジョンストンの母国であるイギリス公館からは内政干渉となることを恐れ受け入れを拒否された[5]。

頼りにしていたイギリスとオランダから受け入れを拒否されたジョンストンは、関東大震災の義捐金などを通じて溥儀と顔見知りだった芳澤謙吉特命全権公使に受け入れを打診した。

これに対して芳澤公使は最終的に受け入れを表明し、溥儀ら一行は11月29日に北京の日本公使館に入り、日本政府による庇護を受けることになった[6]。翌1925年2月には鄭孝胥と日本の中国駐屯軍、駐天津日本総領事館の仲介で、溥儀一行の身柄の受け入れを表明した日本政府の勧めにより天津市の日本租界の張園に移ることとなる。

この事は、1905年の日露戦争の勝利によるロシア権益の移譲以降、満洲への本格進出の機会を狙っていた日本陸軍(関東軍)と溥儀がその後緊密な関係を持ち始めるきっかけとなるものの、この頃の日本政府及び日本陸軍の立場は、あくまで第一次世界大戦における同盟国であり、当時も強力な友好国であるイギリス国民であるジョンストンの申し出を受けて、イギリスとオランダが受け入れを拒否した溥儀を一時的に租界内に庇護するだけであり、溥儀との関係を積極的に利用する意思はなかった。

それどころか日本政府は、紫禁城から強制的に退去されたものの当時も中華民国および満洲に強い影響力を持っており、政治的に微妙な立場にいた溥儀を受け入れることが、中華民国に対する内政干渉になりかねないと困惑していた[6]。

溥儀が清室優待条件を失ったことを受けて同年に帝師を辞任したジョンストンは、天津港からP&Oの汽船でイギリスに帰国した。なお、ジョンストンはイギリスに帰国する直前に天津に滞在していた溥儀を訪問し、この際に溥儀はジョンストンに記念品を下賜している[7]。

しかしジョンストンは、溥儀と別れた2年後の1927年にイギリスの租借領であるポート・エドワード(威海衛)の植民地行政長官(弁務官)に就任することとなり再び中華民国へと戻ることとなり、1930年10月に威海衛がイギリスから中華民国へ返還されるまでこの地に駐在した。

イギリスに帰国したジョンストンは、その知識、経験と語学力を生かしてロンドン大学の東洋学及び中国語教授に就任し、1931年に太平洋会議への出席のために再び中華民国を訪れた際に溥儀と再会する。

その後1934年に、溥儀の家庭教師時代から溥儀の満洲国「元首」(執政)就任までの動向を綴った「紫禁城の黄昏」(原題:『Twilight in the Forbidden City』)を著し[8][注 1]、翌1935年には満洲国を訪れ「皇帝」となった溥儀と再会するなど、生涯を通じて溥儀との交流は続いた。

ジョンストンは去ったものの、溥儀の住んでいた日本租界のある天津は、この頃の国共内戦の主な戦闘地域から離れていたことや、日本やイギリス、フランスなどの列強をはじめとする外国租界が多かったため、両軍が租界を持つ諸外国に刺激を与えることを恐れたこと、さらに張作霖爆殺事件以降、急速に関東軍の支配が強まっていたこともあり、国共内戦などの影響を受けることはなかった。

日本政府は、既に皇帝の座を退いていたものの、社会的影響力も高く注目を受けていた溥儀の扱いに引き続き苦慮していた[6]。この様な状況下で溥儀を自国の租界から追い出すわけにもいかないため、溥儀はその後も日本からボディーガードとして送られた吉岡安直陸軍中佐などとともに、天津の日本租界の張園、後に移転した協昌里の静園に留まり、婉容と文繡、そして鄭孝胥をはじめとする紫禁城時代からの少数の側近らとともに静かに暮らしていた。

この頃に至っても中華民国国内の政治的状況は混沌としたままで、1927年4月には「上海クーデター」が勃発し、孫文の死後に跡を継いだ蔣介石率いる中国国民党右派が、対立する中国共産党を弾圧した。その後、蔣介石は南京にて「南京国民政府」を樹立し、党および国民政府の実権を掌握するものの、同年7月に国共合作を破棄したことで、ソビエト連邦からの支援を受けた中国共産党の残党が反発し国共内戦がはじまる。

溥儀を紫禁城から追放した北京政変後、1926年に政権を掌握した張作霖の政権も磐石なものではなかった。1928年に蔣介石が開始した北伐により、張作霖は北京から脱出した。しかし同年6月、乗っていた列車を関東軍に爆破されて死亡した(張作霖爆殺事件)。その後張作霖の息子の張学良は蔣介石に降伏し、両者は相通じて関東軍に対し挑発行動を繰り返すこととなる。

このような政治的混乱のなかで、1928年に国民党の軍閥孫殿英の軍隊が河北省の清東陵を略奪するという事件が発生した(東陵事件)。なかでも乾隆帝の裕陵と西太后の定東陵は墓室を暴かれて、遺体から宝飾品のみならず衣服もはぎとられるなど、徹底的な略奪を受けた。

「この恨みに報いなかったなら、私は愛新覚羅の子孫ではない」と怒った溥儀は国民政府に抗議したが、孫殿英は国民党の高官に賄賂を贈っていたためになんら処罰されることはなく、溥儀を大いに憤慨させた。東陵事件は溥儀にとって紫禁城を退去させられた時以上に衝撃的な事件であり、これによって清朝復辟の念を一層強くしたという。

しかし、日本租界での静かな暮らしの中で、正妻の婉容との確執が深まった側室の文繡と別居後、1931年に文繡が生涯再婚をしないという条件で離婚が成立した。溥儀は中国の歴史上、離婚歴を持つ唯一の皇帝となった。

離婚後文繡は溥儀に対して慰謝料を求めて告訴し、これに応じて溥儀が慰謝料5万5千元を支払ったものの、文繡は溥儀の性癖や家庭内および宮廷内の内情をマスコミに暴露する。この事を受けて文繡は離婚後すべての位を剥奪され平民となり、小学校の教師として1953年に死亡する。

1931年9月18日に、中華民国の奉天郊外の柳条湖で南満洲鉄道の線路の爆破事件が発生した。満洲に展開する関東軍を含む日本陸軍は、これを「張学良ら東北軍による破壊工作」と断定した(「柳条湖事件」)。この爆破事件は関東軍による自作自演だった。

この後、関東軍は爆破事件に対する報復として、本国政府のみならず日本陸軍の意向を無視して、満洲を根城にしていた張学良軍との間の戦い、いわゆる「満洲事変」を開始した。

規模にも質にも勝る関東軍は張学良軍を圧倒し、すぐさま奉天や長春、営口などの近隣都市を占領した。さらに21日には、林銑十郎中将の率いる朝鮮駐屯軍が独断で日中間の国境の越境を始め、満洲地域一帯に侵攻した。さらに関東軍は戦線拡大に反対する軍司令官本庄繁を押し切ったばかりか、不拡大方針を進めようとした日本政府、日本陸軍の決定を無視して反撃し、戦線を拡大する。

その後関東軍はわずか5ヶ月の間に全満洲地域を占領したが、張学良は蔣介石率いる国民政府の指示により、まとまった抵抗をせずに満洲から撤退し、間もなく満洲一帯は関東軍の支配下に入った。

その後、関東軍は国際世論の批判を避けるため、満洲に対して永続的な武力占領や植民地化ではなく、日本の影響力を残した国家の樹立を目論み、親日的な軍閥による共和国の設立を画策した。

しかしこの様な形での新たな共和国の設立は、中華民国のみならず、中国大陸に多くの租界と利権を持つイギリスやアメリカ、フランスやイタリア、そして国際連盟加盟国をはじめとする国際社会の支持を得にくいと判断した。国家に正統性を持たせるために、清朝の皇帝で満洲族出身であり、さらに北京政変による紫禁城追放以降日本租界へ身を寄せていた溥儀を元首に擁いた君主制国家を設立することを画策した。

この様な関東軍の目論みを受けて、関東軍の特務機関長だった土肥原賢二が溥儀の説得にかかるために天津の日本租界へ向かい、その後溥儀と会談し「満洲国元首」就任の提案を行った。

紫禁城追放以降、かねてから「清朝の復辟」を熱望していた上に、東陵事件後にその思いを強くした溥儀は、土肥原による満洲国元首就任の提案を受け、「清朝の復辟」を条件に満洲国元首への就任に同意した。

その後溥儀は、関東軍の保護の下で天津の自宅を出て、湯崗子温泉を経て11月13日に営口に到着、南満洲鉄道が経営する旅順のヤマトホテルに留まった[9]。溥儀が旅順へ向かった後、粛親王善耆の第14王女で当時関東軍に協力していた川島芳子が、天津に残された婉容を連れ出すことを関東軍から依頼され、実際に婉容を天津から旅順へ護送する任務を行っている。

この様な溥儀の行動に対して、宋子文ら国民政府の有力者が、当時太平洋会議のために中華民国に滞在していたジョンストンに対し溥儀の決定を翻させるように働きかけるように依頼した他、中華民国内のマスコミも溥儀の動きを憂慮した。しかし、東陵事件における蔣介石や張学良の反応に失望していた上、清朝の復辟を強く望んでいた溥儀は、これらの中華民国の有力者による反対意見を退け、関東軍の提案を受け入れることとなった[10]。

その後関東軍は、遼寧省(当時は奉天省)と吉林省、黒龍江省の各地の要人との協議を開始した。最終的に1932年2月18日に、後に満洲国の国務総理となる張景恵を委員長とする東北行政委員会が、中華民国からの民族自決による分離独立を宣言し、その後、東北行政委員会の委員を中心に内閣を編成した。

溥儀はその後に満洲国の元首に就任することが決定していたにも拘わらず、この満洲国建国に至る関東軍と有力者らの協議に参加できなかったばかりか、協議の概要さえも伝えられることはなかった。

新たな年号である「大同元年」となる1932年3月1日に、長春市内の張景恵の公邸で満洲国建国宣言が行われ、満洲国に在住する主な民族(満洲人、日本人、漢人、蒙古人、朝鮮人)による「五族協和」を掲げ、長春の名を改め新京に首都を置く満洲国が建国された。

満洲国の建国を受け、溥儀は同年3月9日に「執政」に就任した。この際に溥儀は、皇帝よりも格下である「執政」への就任を嫌がり、あくまで皇帝への即位を主張するが、関東軍から「時期尚早」として撥ねつけられてしまう。「執政」となった溥儀は、関東軍の日本人将校から、皇帝へ対する敬称である「陛下」ではなく、国家君主以外の高官に対する呼び方である「閣下」と呼ばれ激怒したと伝えられている。また、就任に伴って映画『ラストエンペラー』などでも描かれた愛用の丸いサングラスをかけるのをやめることとなった[11]。

溥儀が執政に就任した直後の3月に、国際連盟から柳条湖事件及び満洲事変と満洲国、および日華両国の調査のために派遣されたイギリスの第2代リットン伯爵ヴィクター・ブルワー=リットン率いる、いわゆる「リットン調査団」が満洲国を訪問し、5月には溥儀にも調査の一環としてリットン以下調査団に謁見した。この時期、関東軍参謀長だった小磯國昭(後の内閣総理大臣)に対し、「中原への進出を企図して関東軍の支援を求め、達成後は日本に満洲を割譲する」とまで言ったが、小磯に諌められている[12]。

「執政」就任の2年後、1934年3月1日にようやく溥儀は満洲国皇帝に即位した。満洲国皇帝としての溥儀は「康徳帝」と称される。「清」と「満洲」という2つの帝国で正式に3回皇帝に即位したのは溥儀のみである。

溥儀の皇帝即位に併せて、それまでは「満洲国」と呼ばれていた国名も「満洲帝国」と呼ばれることが多くなった。元号も「康徳」に改元された(当初は「啓運」を予定していたが、直前で「康徳」に変更された)。同時に紫禁城時代からの教育掛で、満洲国総理内務府大臣でもあり、建国前に溥儀と日本陸軍との間を取り持ったことから関東軍からの評価が高かった鄭孝胥が国務総理大臣に就任した。

同日に新京市内で行われた皇帝即位式の際に溥儀は、満洲国のスローガンの1つである「五族協和」を掲げる上で、満洲族の民族色を出すことを嫌った関東軍からの強い勧めで満洲国軍の軍服(大総帥服)着用で行われた[13]。

しかし、満洲族としての意識が強い溥儀の強い依頼により、新京市内の順天広場に置かれた特設会場にて、即位式に先立って即位を清朝の先祖に報告する儀式である「告天礼」が行われ、この際に溥儀は満洲族の民族衣装である龍袍を着用した[13]。しかし同時に満洲国政府からは「これは清朝の復辟を意味しない」旨の声明が出されていた[13]。

溥儀の皇宮は、執政当時と同様に満洲国首都の新京特別市の中心部に置かれた。皇帝に即位した当初溥儀夫妻は内廷の緝煕楼(しゅうきろう)に住んでいたが、「皇宮とするには狭く威厳が足りない」と考えた満洲国政府により、1938年に新たに同徳殿が皇宮として建てられた。しかし、関東軍による盗聴を恐れて溥儀自身は一度も皇宮として利用しなかった。

関東軍の主導によって作られた満洲国の組織法上では、皇帝は国務総理大臣を始めとする大臣を任命することができたが、次官以下の官僚に対しては「日満議定書」により、関東軍が日本人を満洲国の官吏に任命、もしくは罷免する権限を持っていたので、関東軍の同意がなければ任免することができなかった。また「日満議定書」では、国政に関わるような重要事項の決定には、皇帝の溥儀だけでなく関東軍の認証が必要とされていた。

実際に、関東軍の日本人高級将校で「御用掛」として引き継き満洲国に送り込まれた吉岡安直や工藤忠が常に溥儀とともに行動し、その行動や発言に対し「助言」するなど、皇帝の称号こそあるにしろ、事実上関東軍の「傀儡」と言えるような状況だった。さらに満洲国の官職の約半分が日本人で占められ、国籍法が存在しないことなど、関東軍の大きな影響力を受けている満洲国は、「独立国」とはかけ離れていた。

1932年4月には満洲国軍が設立されたが、「日満議定書」では関東軍の満洲国への駐留が認められていた上に、満洲国軍も事実上関東軍の指揮下にあった。1935年7月に日本軍の陸軍士官学校を卒業した溥傑が、同年9月に満洲国軍に入隊した。

日本政府や日本陸軍の意図を無視した関東軍による満洲国への介入はその後も増していき、1937年2月には、溥儀と関東軍の植田謙吉司令官の間で念書が交わされ、「満洲国皇帝に男子が居ない場合、日本の天皇の叡慮によりそれを定める」とされ[14]、実際に溥儀に男子がいなかったことから、事実上溥儀の後継者は日本(関東軍)が定めることとなった。

これ以降溥儀は、以前に比べて関東軍による暗殺(と溥儀の暗殺による親日本的な志向を持つ皇帝への交代)を恐れるようになって行ったと言われている。

溥儀は1937年に満洲旗人他他拉氏出身の譚玉齢を側室として迎え祥貴人としたが、譚玉齢はわずか5年後の1942年に死去した。溥儀はこの死について「関東軍による毒殺」と疑い、ソ連の要請(事実上の強制)を受けて出廷した東京裁判においてもそのように証言している。しかし遺族はそれを戦後否定しているばかりか、実際に単なる病死だったと証明されている。譚玉齢の死後は漢族の李玉琴を側室として迎え福貴人とした。

満洲国建国に際しても溥儀と一緒に満洲入りし、満洲国の初代国務総理として溥儀を支えた鄭孝胥は、「我が国はいつまでも子供ではない」と、建国後も実権を握る関東軍を批判する発言を行ったことから、溥儀の皇帝即位のわずか1年後の1935年5月に辞任に追い込まれた。

しかし、満洲事変以降日本政府や大本営の意向を無視して動くことの多かった関東軍が、現地人はおろか日本政府の意思をも無視し過度に介入する形での満洲国の運営、さらに関東軍主導で実権を伴わない形での溥儀の「皇帝就任」に対しては、日本国内の有識者、特にアジア諸国の欧米の植民地支配からの自主独立を目指すアジア主義者や右翼からの反発が強かった。

一例として、当時の日本の政界に強い影響力を持っていたアジア主義者の巨頭で玄洋社の総帥、かつ亡命中に支援を行うなど蔣介石との関係も深かった頭山満は、満洲事変から満洲国の建国に至る関東軍の暴走と、それに対する日本政府のあいまいな対応に強い憂慮と怒りを示していた。

頭山は、1935年に溥儀が来日した際にも日満政府から歓迎式典や公式晩さん会への出席の招待を受けたものの、満洲国建国に至るまでの関東軍の暴走を止められないままでいた岡田内閣と大本営、そして関東軍への抗議の意味を込めて「気が進まない」との理由でこれを断わっている。

満洲国において溥儀と関東軍との関係はこの様な状況ではあったものの、日満友好を促進する狙いと、満洲国並びに溥儀の威信を国内外に高めることを目的として、1935年4月に溥儀が昭和天皇の招待により日本を国賓として公式訪問することに決定した。これは溥儀にとって初の外国訪問となった。

公式訪問時には満洲海軍艦は使用せず、日本側が日本海軍の練習戦艦「比叡」を御召艦として提供した。大連港より4月6日の早朝に横浜港に到着した溥儀は、東京駅まで専用列車で向かった。東京駅に溥儀一行が到着した際には、両国の深い関係を表すように、昭和天皇自らが東京駅のホームまで溥儀を迎えに行くという、日本の歴史上無い異例の歓待を行った。この様な天皇による歓待は現在まで例がない。

天皇のみならず多くの皇族が訪日した溥儀を温かく迎えたほか、政府も通常の友好国の元首への歓待をはるかに超える規模の異例の歓待を行った。約100人からなる溥儀一行は到着後に赤坂離宮に滞在し、天皇や皇族、閣僚や各国の外交団が招かれ公式晩餐会が開かれた。その後は靖国神社への参拝や近衛師団の閲兵式などの公式日程をこなした他、専用列車で奈良県[15]や京都府、広島県など日本国内各地を訪問した。

訪日中は、新聞やラジオ、雑誌やニュース映画など日本中のマスコミが溥儀の行動や発言を逐一報道し、新聞社や出版社から報道写真集が発売されたほか、いわゆる「追っかけ」も発生するなど、溥儀自身の人柄もあいまって日本の皇室や指導者層のみならず日本国民からも高い人気を集めた。

東京駅前には奉祝門が作られ、銀座は両国の国旗や電飾で飾られた。また東京市電はライトアップされた花電車を走らせ、逓信省は溥儀の訪日を記念して記念切手を4種発行するなど、官民を挙げた歓迎を行った。一通りの日程を終えた溥儀一行は、4月25日夜に広島県宮島港より、御召艦の「比叡」で帰国の途に就いた。

当時の溥儀は、年齢が近い(昭和天皇の方が5歳年長)上に、自分と同じ君主制国家の国家元首だった昭和天皇の「兄弟分」であるという気持ちが強かったとされている。また、皇太后節子は、流産した子と同い年の溥儀を「満洲殿」と呼び、我が子のように親しく接したと言われている。

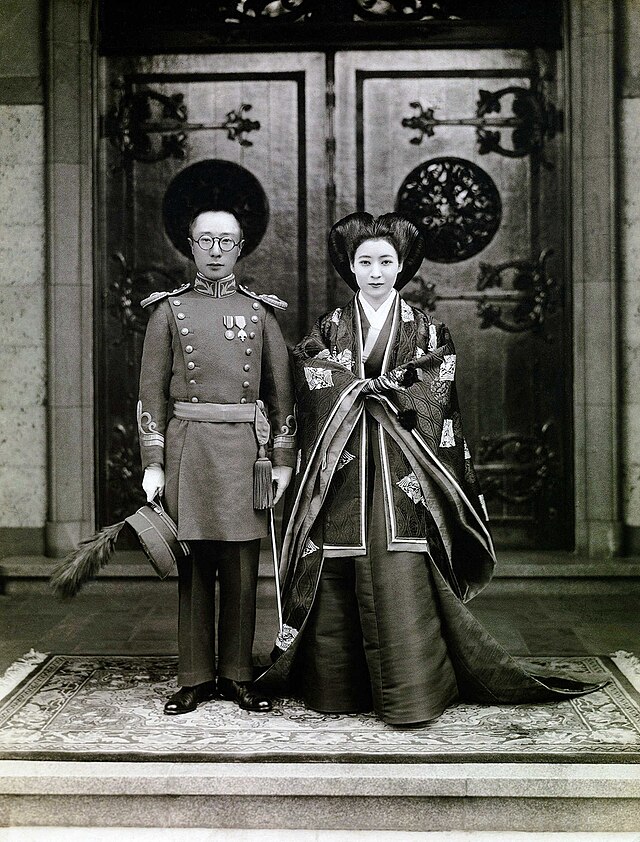

1937年には、日本の陸軍士官学校を卒業し満洲国軍の将校となっていた溥傑と、嵯峨侯爵家の令嬢で皇室の親戚(先代侯爵嵯峨公勝の夫人仲子は、明治天皇の生母の中山慶子の実弟忠光の娘)に当たる嵯峨浩の縁談が関東軍の主導で進められ、2月6日に駐日満洲国大使館の発表で2人の結婚が内定し、同年4月3日に東京の軍人会館(現・九段会館)で挙式が行われ、日満両国で大きな話題を呼んだ。

新婚当時の溥傑は日本の陸軍歩兵学校に在籍していたため、2人は近隣の千葉市稲毛に新居(愛新覚羅溥傑仮寓)を構えた。後、同年9月に溥傑が、10月には浩が新京へ渡った。その後1938年2月に、長女である慧生が生まれる。

結婚後の溥傑と浩は、浩が新京に渡った1年後の1938年10月に、溥傑が満洲国駐日大使館附武官室勤務を命じられて東京府に赴任したが、翌1939年11月には奉天の歩兵将校軍官学校教官に任官され教鞭を執ることになるなど、満洲国と日本を行き来する生活を送る。

溥儀は当初、嵯峨浩のことを「関東軍のスパイ」ではと疑念を持っていたが、1938年に長女の慧生、1940年には次女の嫮生と2人の子供が生まれたことや、溥傑と浩の関係が良好なこと、溥儀に対して常に皇帝としての敬意を持った態度を続けたことなどを受けて、浩に対する警戒を少しずつ解いて行ったと言われている。とはいえ子のない溥儀は、関東軍の方では溥傑に男子が生まれれば自身を退位させてその子に帝位を継がせるつまりではないかとみて、その場合自身ら兄弟の生命がどうなるかと恐れていたことを、自伝『わが半生 「満州国」皇帝の自伝』において述べている。

溥儀が皇帝に就任した4年後の1937年7月7日に、北平市(現:北京市)西南の盧溝橋で起きた盧溝橋事件を契機として日本軍と国民革命軍(国民党軍)の間で日中戦争(支那事変)が勃発した。その後、中華民国内において内戦状態にあった国民党と共産党は、日本軍に対抗するための抗日民族統一戦線である第二次国共合作を構築した。

日本軍は中華民国沿岸の港を全て閉鎖し、1938年後半に入ると海上からの一切の補給路の閉鎖に成功した。国民政府は重慶に遷都して抵抗を続けていたが、殆どの戦線で活動を停止。南京陥落後は臨時首都の重慶にも日本軍の圧力が高まった。

国民政府は、同国内における利権を確保しようとしたソビエト連邦は戦闘機などを貸与したほか、アメリカもアメリカ合衆国義勇軍を派遣するなどこれを支援した。

日中戦争を通じて関東軍は、日本人や朝鮮系の将兵を続々と支那派遣軍へ異動させたが、満洲国軍は自国の防衛に専念し国民党軍との戦闘には参加しなかった。このこともあり溥儀も日中戦争に対して主だった活動や発言はしていない。

1940年6月に皇紀2600年記念行事が東京で行われた際にも、タイ王国や中華民国(汪兆銘政権)などの日本の友好国(なお当時の東アジアの独立国は日本と満洲国の他は、タイ王国と中華民国とソ連しか存在していなかった。他は全て日米英仏蘭の植民地と領土だった)の首脳陣同様に奉祝のために再び訪日した。

この際は日本海軍の戦艦「日向」を皇帝御召艦とし、6月26日に大連港から横浜港に到着した際に高松宮宣仁親王の出迎えを受けた後、再び東京駅に出迎えた昭和天皇と5年振りに固い握手を交えた[16]。

この訪問の際に溥儀は、皇紀2600年記念行事への参加などの公式日程をこなしたのみならず、溥儀を特に親しく感じていた皇太后節子が設けた午餐会に招待されたほか、東京を離れて伊勢神宮への参拝や滋賀県訪問などをした後に、神戸港から帰国の途に就いた。

伊勢神宮を訪れた後には、溥儀の発案で「日満一神一崇」を表明し満洲国帝宮内に「建国神廟」が作られ、神体として天照大神が祀られた。また、溥儀が初来日から帰国した際には「もし大満洲帝国皇帝に不忠であれば、それは天皇に不忠であり、天皇に不忠であれば満洲皇帝に不忠となる」と、日本出身者が多くを占める満洲国政府首脳部に対して訓示を行ったなど、満洲国皇帝としての自らの地位を強固にする為日本国の皇室との親しい関係を表明していた。

この2回が溥儀にとって最初で最後の公式外遊だった。溥儀は1935年と1940年の2回の訪日ともに、この頃よりアヘン中毒などいくつかの病気が伝えられた婉容を同伴せず、単独で訪日を行った。

その後の1941年12月7日の太平洋戦争(大東亜戦争)の開戦により、日本が中華民国に併せてイギリスやアメリカ、オランダやオーストラリアなどの連合国と交戦状態に入った。

しかし、満洲国は連合国各国に対する宣戦布告を行わず、さらに満洲国の同盟国である日本と、満洲国の隣国ソビエト連邦との間に日ソ中立条約が存在することから、満洲国内は国民党軍や共産党軍によるゲリラ攻撃がたびたび行われており、それらと満洲国軍の戦闘は行われていたものの、日本軍とイギリス軍やアメリカ軍、中華民国軍との戦闘地域から離れていることもあり平静が続いた。1943年に東京で開催された大東亜会議は実務者会議であるために出席せず、張景恵総理を出席させている。

1943年には溥傑が日本の陸軍大学校に教官として配属されたため、溥傑とその一家は東京に居を移すこととなった。この頃、日本軍はまだまだ各地で勢いを保っていたものの、事実上1国だけでイギリスやアメリカ、中華民国やオーストラリアなど複数国からなる連合国と対峙していた上、オーストラリア北部やアメリカ西海岸、アフリカ南部など国力を超えて戦線が拡大していたこともあり、1944年に入ると各地で次第に敗戦の色を濃くしてゆく。なお、同年溥傑は学習院に入学した長女の慧生を東京に残し、妻や次女の嫮生とともに新京に戻った。

その後も主な戦場から遠く離れた上に、農業生産も順調に行われていた満洲国内は平静を保ったものの、多くの関東軍が南方戦線へ移動するのと同時に、多くの食料が食糧難になってきていた日本に輸出されるようになっていく。

さらに1945年に入ると工業地帯や軍の基地などが、イギリス領インド帝国経由で中華民国内陸部の成都基地から飛来したアメリカ軍の爆撃機などの攻撃をたびたび受け、これらの爆撃機と満洲国飛行隊の戦闘機との空中戦が行われるなど、少しずつ戦火の影響を受けるようになってゆく。

その後1945年8月8日に、先立って行われたヤルタ会議でのイギリスやアメリカなどのほかの連合国との密約により、ソ連政府はモスクワに終戦仲介依頼に来ていた駐ソ連日本特命全権大使佐藤尚武に対し、1946年4月26日まで有効だった日ソ中立条約の一方的な破棄と宣戦布告を通告し、その数十分後にソ連軍の大部隊が北西の外蒙古および北東の沿海州、北の孫呉方面及びハイラル方面の3方向からソ満国境を越えて、日本の同盟国である満洲国に侵攻した。ソ連は満洲国には宣戦布告等は行なわず、日本の支配地域への侵攻と言う位置付けだった。

大本営は1945年5月、大連、新京、図們を結ぶ最終防衛線を策定、満洲の4分の3を放棄して南満洲での対ソ持久戦を決定。ソ連の対日参戦を9月以降と読んでいた甘さはあるにせよ、太平洋方面の戦況悪化のため精鋭を南方に転出させられていた関東軍はすぐさま通化に後退した。

1945年5月のドイツの敗北以降、対日侵攻に備えてヨーロッパ戦線から転進しソ満国境付近に集結していたソ連軍に対して、装備が貧弱な満州国軍は各部隊が分断され、効果的な反撃もできないままに潰滅状態になった。軍や官僚、満鉄関係者を乗せた列車は居留民を置き去りにし、追撃を阻止するために通過後の橋梁などを破壊していった。

溥儀やその家族、満洲国の閣僚や関東軍の上層部たちは、ソ連軍の進撃が進むと8月10日に首都の新京の放棄を決定し、8月13日に日本領朝鮮との国境に程近い通化省臨江県の大栗子に、南満洲鉄道の特別列車で避難した。

しかし、事実上1国で連合国と戦っていた日本が8月15日に連合国に対して降伏したことにより、その2日後の8月17日に国務院が満洲国の解体を決定、8月18日未明に大栗子で満洲国の解散を自ら宣言するとともに、満洲国皇帝を退位した。

満洲国皇帝を退位した溥儀は、日本政府より日本への亡命を打診されたこともあり、日本軍との連絡の元で8月19日朝に満洲国軍の輸送機で大栗子から奉天へ向かった。奉天の飛行場では、岐阜基地から京城、平壌経由で送られてきた日本陸軍の救援機(四式重爆撃機)が手配されていたため、これを奉天で待つ予定だった[17]。

しかし同日昼に、日本陸軍の救援機の到着に先立ち奉天に進軍して来たソ連の空挺部隊に捕らえられた。その後、溥儀や溥傑、毓嶦及び吉岡ら満洲帝国宮中一行は直ちにソ連領内に移送され、さらにソ連極東部のチタを経て ハバロフスクの第45特別地区(将校収容所)に収容された[18]。 その後も溥儀ら満洲帝国宮中一行の身柄はソ連に留め置かれ、中華民国に引き渡されることはなかった。収監中に中華民国への引渡しを恐れてソ連永住とソ連共産党への入党を希望したが、却下されている[19][20]。溥儀はこのほか、ソ連の歓心を買うため多数の財宝の提供を申し出ていた[21]。

婉容や浩は溥儀や溥傑の航空機による日本への亡命に同行できず、地上での移動を余儀なくされた末に、わずかな親族や従者と共に満洲国内に取り残され、ソ連モンゴル連合軍とともに満洲に侵攻して来た八路軍に捕らえられた。

さらに大戦終結後まもなく第二次国共内戦が始まり、八路軍が中国国民党軍に追われる中で各地を転々連れ回され、1946年2月には、通化で通化事件に巻き込まれることとなった。

逃亡中にアヘン中毒の禁断症状が出た婉容は、その後嵯峨浩などの親族や従者と引き離され、吉林省延吉の監獄内でアヘン中毒の禁断症状と栄養失調のために、誰にも看取られることもないままに孤独死したといわれる。死後どこに埋葬されたかは現在でも分かっていない。

溥儀がソ連の強制収容所に収監された翌年の1946年に開廷した極東国際軍事裁判(東京裁判)には、証人として連合国側から指名され、ソ連の監視下において空路東京へ護送され、同年8月16日よりソ連側からの証人として証言を行った。

ここで、板垣征四郎(当時は大佐)から「本庄繁司令官の命令として満洲国における領軸になって欲しい」、という依頼があったことを証言し、「自分の立場は日本の傀儡以外何ものでもない」と主張した。 「顧問の話では、板垣はもしもこの申し出を拒絶すれば、生命の危険があると脅迫した。それで、両名と顧問の1人の羅振玉は、板垣の申し出を受諾するようにと私に勧めた」、「本当の気持ちは拒絶したかった。しかし4人の顧問は受諾を勧めた。当時、日本軍の圧迫を如何なる民主国家も阻止しなかった。私だけでは抵抗出来なかった」、「私の意志は拒絶するにあったが、武力圧迫を受け、しかも一方に顧問から生命が危険だから応諾せよと勧められて、遂にやむを得ず受諾したのだ」、「日本は満洲を植民地化し、神道による宗教侵略を行おうとした」と証言した。

「私の妻は日本軍に毒殺された」と語り、日本軍を糾弾するとともに「満洲問題に関する責任は全て日本にある」と強調した。これに対して、被告側の弁護団は、反対尋問において、満洲国建国当時の南次郎陸相に送られた、日満提携を認める「宣統帝親書」を証拠として提出して溥儀の証言内容の信憑性を追及した[注 2]。ちなみに、東京裁判において、検察陣から直接尋問を受けた証人は溥儀のみだった。[要出典]ジョンストンの著書である『紫禁城の黄昏』も弁護側資料として提出されたが、さしたる理由も提示されないままに却下され裁判資料とはされなかった[23]。

後に認めた自叙伝『わが半生』では、「今日、あの時の証言を思い返すと、私は非常に残念に思う。私は、当時自分が将来祖国の処罰を受ける事を恐れ」、「自分の罪業を隠蔽し、同時に自分の罪業と関係のある歴史の真相について隠蔽した」と記している。これはあくまで溥儀自身の責任に関してのことである。藤原家の流れである三条家の分家である嵯峨侯爵家の生まれで溥儀の弟である溥傑と結婚した嵯峨浩は、溥儀の証言は、ソ連監視下で多少の誇張はあったとはいえ、ほぼ事実通りであったとしている[24]。

その後の1950年には、ソ連と同じく連合国の1国であり、国連の常任理事国でもあった中華民国ではなく、国共内戦にソ連の援助を受けて勝利した中国共産党によって前年に中国大陸に建国された中華人民共和国へ身柄を移された。

その後、公式な裁判で裁かれることすらないままに、第二次世界大戦当時には存在していなかった同国の「戦犯」として、撫順の政治犯収容所(撫順戦犯管理所)に弟の溥傑や同じくソ連軍にとらえられた満洲国の閣僚や軍の上層部61人、さらに1,000人を超える日本軍の捕虜らとともに収監され、「再教育」を受けることとなった。その後同年10月にハルビンの政治犯収容所に移動させられ、1954年には再び撫順の政治犯収容所に移動させられた。

収監中の溥儀は模範囚と言われるような礼儀正しい言動を行っていたと伝えられている。一方で「収監されてからしばらく、溥儀の生活力のなさ(自分で服や靴を履けない、掃除をしない、作業が決まって溥儀のところで滞るなど)により周りから不満も絶えなかった」とも伝えられている。

政治犯収容所に収監中の1957年12月10日に、かつて可愛がっていた溥傑の長女の慧生が、学習院の同級生の大久保武道と日本静岡県で自殺した事件(天城山心中)を知り、悲しんでいたことを日記内に記している。

1959年12月4日に、当時の国家主席劉少奇の出した戦争犯罪人に対する特赦令を受け、12月9日に模範囚として特赦された。

釈放後の1960年1月26日に、溥儀が政治犯収容所に収監されている際も溥儀に対して何かと便宜を図っていた周恩来首相と中南海で会談し、釈放後の将来について話し合った結果、一般市民の生活に慣れることを目的に、周恩来の薦めで短期間中国科学院が運営する北京植物園での庭師としての勤務を行うこととなった[25]。

北京植物園での勤務は、「一般市民として馴染む」ための名目的なもので短期間で終わり、その後は全国政治協商会議文史研究委員会専門委員になり、主に文史資料研究を行う。また、溥儀とともに収容所に収監されていた溥傑も1960年11月20日に釈放され、溥儀と浩との再会を果たしている。

その後1962年には、看護婦をしていた一般人の李淑賢と結婚し李淑賢は溥儀の5人目の妻となった[26]。溥儀にとって最後の結婚となったが、夫婦ともども高齢であることもあり子を授かることはなかった。しかし溥儀と溥傑は夫婦でお互いの家を行き来し、日本にいた溥傑と浩の子の慧生と嫮生と文通するなど、兄弟仲はますます良好であった。

政協文史研究委員会専門委員として文史資料研究活動を行う傍ら、1964年には多民族国家となった中華人民共和国内において、満洲族と漢族の民族間の調和を目指す周恩来の計らいで満洲族の代表として政協全国委員という国会議員相当の格式の職に選出され、その死去まで委員を務めた。また、溥傑も全国人民代表大会常務委員会委員を務めている。

周恩来は、労働者階級出身で学がない多くの共産党幹部と異なり家柄もよく教養もあり、清朝最後の皇帝であり、その後不幸な運命を辿った溥儀に対して常に同情的だったと言われている。

しかし、毛沢東には別の目的があり、ロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世とその一家を虐殺したソ連に対する中華人民共和国の優越性を示すために、溥儀を今度は共産党の傀儡として思想改造する狙いがあったとされる[27]。

溥儀は中華人民共和国に文化大革命の嵐が吹き荒れる中で癌(腎臓がん)を患った。政協全国委員という要職ではあるが、清朝皇帝という「反革命的」な出自の溥儀の治療を行うことで紅衛兵に攻撃されることを恐れた多くの病院から入院を拒否されたが、政協主席も務める周恩来の手配で1966年暮れに北京市内の病院に入院する。しかしこの時点で癌はすでに進行していた。

しかも、溥儀が治療を受けていることを知った紅衛兵が入院先の病院に押しかけて騒いだため、医師たちは溥儀に治療を施さず放置した。その報告を受けて立腹した周恩来は、直接院長に電話して溥儀の治療を行わせたが、既に末期状態だった溥儀は治療のかいもなく1967年10月17日に死去した。「最後に食べたいものは」の質問に、溥儀は「チキンラーメン」と答えたという[13][28]。

溥儀の遺骨は当初北京郊外の北京市八宝山人民墓に埋葬されたが、1995年河北省易県にある清朝の歴代皇帝の陵墓清西陵の近くの民間墓地「華龍皇園」の経営者が、李淑賢に溥儀の墓を作ることを提案し、これに同意した彼女によって溥儀の遺骨は同墓地「献陵」に移された。また、後に「献陵」の側に皇后婉容と貴人譚玉齢の墓も造られたが、婉容の遺骨は見つかっていないため縁の品のみが収められている。李淑賢自身は北京市八宝山人民墓に葬られている。

2004年、愛新覚羅家より溥儀に廟号「恭宗」、諡号「愍皇帝」が追贈された。また皇后婉容に「孝恪愍皇后」の諡号を追贈。後妻李淑賢を「皇后」に追封し、「孝睿愍皇后」の諡号を追贈。溥儀が満洲国皇帝時代に迎えた貴人譚玉齢に「明賢皇貴妃」(溥儀が満洲国皇帝時代の1942年に死去し、同年「明賢貴妃」と諡されている)、貴人李玉琴に「敦粛福貴妃」の諡号を追贈した。淑妃文繍は離婚によって庶民に降格されていたという理由から諡号は追贈されなかった。

2017年9月には、「中国近代史に不可欠な人物」として溥儀を専門的に研究する「溥儀研究院」が、中国共産党政府の正式な認可と後援を受けて長春に設立された[29]。

正妻である婉容と側室である文繡と1922年に結婚するが、後に文繡と離婚、その後アヘン中毒になった婉容とも満洲国崩壊を受け逃亡する中生き別れになる。なお、満洲国時代に北京の旗人出身の譚玉齢(他他拉氏、祥貴人)、長春の漢族出身の李玉琴(福貴人)を側室として迎えたが、それぞれ死別、離婚している。

溥儀は自伝『我的前半生』で婉容については「私が彼女について知っているのは、吸毒(アヘン)の習慣に染まったこと、許し得ない行為があったことぐらいである」とだけ書いている。「許し得ない行為」とは満洲国皇帝時代に愛人を作り、その子供を産んだとされる事を指すと思われる。子供は溥儀の命により生まれてすぐにボイラーに放り込まれ殺害されたと言われる。

李玉琴は満洲国崩壊後の1945年に離婚を表明。1957年5月、撫順の政治犯収容所に収監されていた溥儀に面会し正式に離婚。翌年、吉林省のラジオ局エンジニアの黄毓庚という人物と再婚し、2人の息子を儲けた。このためか溥儀は自伝『我的前半生』で玉琴についてはほとんど言及していない。玉琴は文化大革命期に迫害を受けたため、溥儀の妻ではないことの確認を溥儀に申し立てた。溥儀は玉琴とは既に離婚しており玉琴の家族にも何ら特権は与えていない旨の証明書を書いた。

1959年に特赦された後、1962年に看護婦をしていた漢族の李淑賢(1924年 - 1997年)と再婚し、その後の生涯を沿い遂げることになる。生涯で子をもうける事は無かった。溥儀に子供ができなかったことについて義妹の嵯峨浩は「同性愛であったため」と推測し、2人目の正妻である李淑賢は同性愛を否定し、「インポテンツだったため正常な夫婦関係が築けなかった」と主張している。牧久著『転生』では、幼少時に女官や宦官に性的虐待を受けていたと疑われている。

『我が半生』(原題:我的前半生、英語題:The former half of my life)は、唯一の自伝である。執筆は、中華人民共和国で「政治犯」として「再教育」を受けていた1957年後半から一年余りをかけて、20万字の初稿を完成させた。その後内容のいくつかの部分において専門家の意見が分かれるなどし、第一稿、第二稿が作られたのち、最終的に1964年3月に正式出版された。日本語訳本(小野忍・新島淳良・野原四郎・丸山昇訳、各 全2巻で筑摩叢書、新版ちくま文庫)が出版されている。また、残された日記の断片が『溥儀日記』(王慶祥編[30]、学生社)が出版されている。

2007年、同書が中華人民共和国において大幅に加筆した完全版として出版されることとなった。極東国際軍事裁判での偽証を謝罪し、日本軍と満洲国との連絡役を務めた関東軍将校の吉岡安直に罪を擦り付けたと後に反省したことなど、1964年版当時に削除された16万字近い部分が今回盛り込まれている。

中華人民共和国国内での報道によると、今回1964年版前の第一稿、二稿から、

などを含んでいる。

溥儀には継承者がおらず死去した際に遺言書がなかったため、版元の群衆出版社から北京市の西城裁判所へ、同書を「相続人のない財産」とする認定請求を提出した。裁判所は請求に基づき審査を開始したが、まだ裁判所の判断は示されていない。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.