佐渡市

新潟県の市 ウィキペディアから

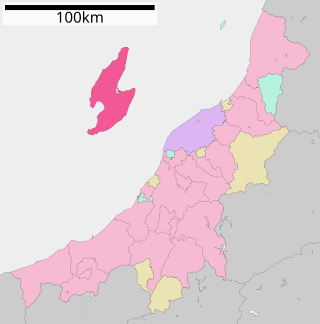

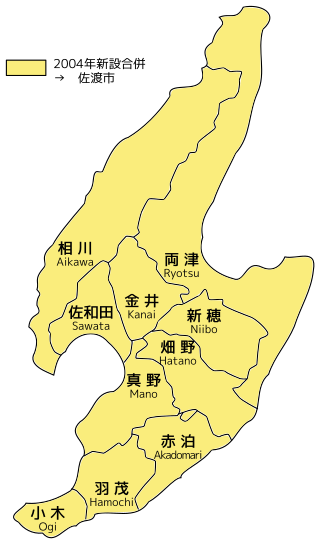

佐渡市(さどし)は、新潟県の佐渡島全域を市域とする市。2004年(平成16年)に島内の旧10市町村が合併し誕生した。

概要

佐渡市は旧自治体の市町村域を基にした10の地区で構成される。市役所は地理的な中央部の金井地区に置かれているが、県や国の出先機関は主に相川地区に置かれ、商業の中心は佐和田地区[1]、本州と結ばれる玄関口は両津地区(両津港)及び小木地区(小木港)となっており、各地に機能が分散する。

「佐渡市歴史文化基本構想」による分類では、両津、河原田、小木、相川の4都市が近世・近代ともに発展を遂げた「拠点的都市」として位置づけられている[2]。

地理

→詳細は「佐渡島 § 地理」を参照

地形

山岳

- 主な山

河川

- 主な川

湖沼

- 主な湖

土地

- 主な平野

気候

→詳細は「佐渡島 § 気候」を参照

人口

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 佐渡市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 佐渡市の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 佐渡市

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

佐渡市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

第二次世界大戦以降は人口減少が著しく、1970年(昭和45年)の国勢調査では島全体の人口が10万人を割った。

地区別の減少率[3]は、相川や両津、赤泊などで大きい一方、国中平野に位置しロードサイド店舗なども多く立地する佐和田は比較的小さい。

隣接自治体

佐渡島内の自治体は佐渡市のみであり、島内に他の自治体はない。但し、航路で以下の自治体と結ばれている。

歴史

要約

視点

古代

中世

鎌倉幕府が守護代として、本間氏を佐渡に派遣。同時に佐渡に入った御家人の渋谷・藍原氏らとともに、戦国時代までこれらの諸氏が佐渡を支配する。

鎌倉時代

室町時代

本間氏の分家が進み、河原田本間氏(本拠・河原田城)、羽茂本間氏(本拠・羽茂城)の勢力が惣領家(本拠・雑太城)をしのぐようになる。

近世

安土桃山時代

越後の大大名、上杉謙信の死により混迷した佐渡を、謙信の跡を継いだ上杉景勝が平定し、本間氏は滅亡する。その後、本間氏の一族が酒田に移り、酒田本間氏となる。景勝が会津に移封後も、佐渡は引き続き上杉領となる。

江戸時代

江戸幕府が佐渡奉行所を置き、佐渡一国を支配する。佐渡金山から産出された金は、幕府の財政を潤した。明治時代になって、一国天領と呼ばれた。

近代

明治時代

航海技術の発展により、航路(北前船)の中継基地としての役割がなくなり、経済的に廃れる。

- 明治元年(1868年):明治維新。

- 明治4年(1871年):第1次府県統合により、相川県となる。

- 明治9年(1876年):第2次府県統合により、新潟県に吸収される。

- 1889年(明治22年)4月1日:(3郡)7町51村

- 1893年(明治26年)2月3日:内浦村の北五十里を羽吉村に編入(両津)

- 1896年(明治29年)4月1日

- 府県制・郡制により、佐渡三郡(雑太郡、羽茂郡、加茂郡)を佐渡郡に再編

- 相川町に佐渡郡役所を置く

- 1898年(明治31年)9月9日:川原田町が河原田町に改称(佐和田)

- 1901年(明治34年)11月1日:5町21村

- 富岡村、河崎村、明治村、吾潟村が合併し、河崎村に(両津)

- 湊町、夷町、加茂歌代村の一部が合併し、両津町に(両津)

- 梅津村、羽吉村、内浦村、加茂歌代村の一部が合併し、加茂村に(両津)

- 吉井村、長江村、秋津村が合併し、吉井村に(両津、金井)

- 金沢村、平泉村が合併し、金沢村に(金井)

- 相川町、二見村の鹿伏、金泉村の下相川が合併し、相川町に(相川)

- 金泉村の小川・達者・姫津・北狄、北海村の戸地・戸中が合併し、金泉村に(相川)

- 高千村、北海村の後尾・石花・北片辺・南片辺が合併し、高千村に(相川)

- 沢根町村、五十里町が合併し、沢根町に(佐和田)

- 潟上村、田野沢村、正明寺村、新穂村、大野村、長畝村、国仲村の皆川・舟下が合併し、新穂村に(新穂)

- 畑野村、小倉村、栗野江村、三宮村、国仲村の目黒町が合併し、畑野村に(畑野)

- 真野村、金丸村、新町、恋ヶ浦村、川茂村の下黒川・静平が合併し、真野村に(真野)

- 小布勢村、亀ノ脊村が合併し、西三川村に(真野、羽茂)

- 羽茂本郷村、大橋村、千手村が合併し、羽茂村に(羽茂)

- 真浦村、赤泊村、徳和村、三川村、川茂村の上川茂・下川茂・外山が合併し、赤泊村に(赤泊)

- 岬村、小木町が合併し、小木町に(小木)

- 1902年(明治35年)4月1日:5町20村

- 二宮村、野田村が合併し、二宮村に(佐和田)

昭和時代前期

現代

昭和時代後期

- 1948年(昭和23年)8月1日:西三川村の村山の一部を羽茂村に編入(真野、羽茂)

- 1951年(昭和26年)1月1日:6町19村

- 真野村が町制を施行、真野町に(真野)

- 1954年(昭和29年)3月31日:6町17村

- 相川町、二見村、金泉村が合併し、相川町に(相川)

- 1954年(昭和29年)7月20日:5町15村

- 二宮村、沢根町、八幡村、河原田町が合併し、佐和田町に(佐和田)

- 1954年(昭和29年)11月3日:1市4町9村

- 両津町、加茂村、河崎村、水津村、岩首村、内海府村、吉井村の立野・旭・秋津・潟端・長江・上横山・下横山が合併し、両津市に(両津)

- 金沢村、吉井村の吉井・吉井本郷・大和・安養寺・三瀬川・水渡田が合併し、金井村に(金井)

- 1955年(昭和30年)3月31日:1市4町7村

- 羽茂村、西三川村の村山・小泊・亀脇が合併し、羽茂村に(羽茂)

- 真野町、西三川村の大小・大倉谷・田切須・西三川・椿尾が合併し、真野町に(真野)

- 畑野村、松ヶ崎村が合併し、畑野村に(畑野)

- 1956年(昭和31年)9月30日:1市4町5村

- 相川町、高千村、外海府村が合併し、相川町に(相川)

- 1957年(昭和32年)11月3日:相川町の願・北鵜島・真更川を両津市に編入(両津、相川)

- 1960年(昭和35年)11月3日:1市6町3村

- 金井村が町制を施行、金井町に(金井)

- 畑野村が町制を施行、畑野町に(畑野)

- 1961年(昭和36年)4月1日:1市7町2村

- 羽茂村が町制を施行、羽茂町に(羽茂)

平成時代

- 1989年(平成元年)、相川金銀山が閉山[5]。

- 1991年(平成3年)4月30日、宿根木が重要伝統的建造物群保存地区に選定。

- 2001年(平成13年)、佐渡市町村合併検討協議会が発足。

- 2002年(平成14年)、市庁舎を島の中央部の金井町へ建設することが決定。佐和田町が協議会から離脱。

- 2003年(平成15年)、佐和田町を除く9市町村で法定協議会が再設置されるも、佐和田町が住民投票を経て協議会に再合流。

- 2003年(平成15年)10月10日、最後の日本産のトキであるキンが死亡[6]。

- 2004年(平成16年)3月1日、佐渡市が発足。佐渡郡が消滅する。

- 2008年(平成20年)9月25日、トキが初放鳥[7]。

- 2011年(平成23年)6月、「トキと共生する佐渡の里山」として世界農業遺産に認定[8]。

- 2013年(平成25年)9月24日、全島を対象とする佐渡ジオパークが日本ジオパークに認定[9]。

令和時代

政治

要約

視点

行政

市長

- 歴代市長

役所

2021年(令和3年)12月21日に本庁舎整備工事が着工、2024年(令和6年)3月28日に全体が竣工し、防災拠点庁舎となる市役所新庁舎が建設され、旧本庁舎は大規模改修により第二庁舎となった[12]。なお、市役所の新庁舎(防災拠点庁舎)については全体の竣工前の2023年(令和5年)11月6日に開庁した[13]。

| 庁舎 | 所在地 |

|---|---|

| 市役所(金井地区) | 〒952-1292 佐渡市千種232 |

| 両津支所 | 〒952-8501 佐渡市両津湊198 |

| 相川支所 | 〒952-1592 佐渡市相川栄町27 |

| 羽茂支所 | 〒952-0504 佐渡市羽茂本郷550 |

| 佐和田行政サービスセンター | 〒952-1393 佐渡市河原田本町394 |

| 新穂行政サービスセンター | 〒952-0106 佐渡市新穂瓜生屋501 |

| 畑野行政サービスセンター | 〒952-0206 佐渡市畑野甲533 |

| 真野行政サービスセンター | 〒952-0318 佐渡市真野新町489 |

| 小木行政サービスセンター | 〒952-0604 佐渡市小木町1940-1 |

| 赤泊行政サービスセンター | 〒952-0706 佐渡市赤泊2458 |

議会

市議会

- 佐渡市議会

- 定数:21

- 任期:2020年4月13日 - 2022年4月27日(前半)

- 議長:佐藤孝(無会派)

- 副議長:坂下善英(無会派)

※2020年の選挙から定数21に変更。

- 定数:21

- 任期:2022年4月28日 - 2024年4月12日(後半)

- 議長:近藤和義(無会派)

- 副議長:駒形信雄(新生クラブ)

※2020年の選挙から定数21に変更。

県議会

- 新潟県議会

- 定数:2

- 任期:2019年4月30日 - 2023年4月29日

| 議員名 | 会派名 | 当選回数 |

|---|---|---|

| 中野洸 | 自由民主党 | 6 |

| 佐藤久雄 | 無所属 | 2 |

国会

- 衆議院

官公庁

国家機関

裁判所

- 新潟地方裁判所佐渡支部

- 新潟家庭裁判所佐渡支部

- 佐渡簡易裁判所

県政機関

- 佐渡地域振興局

- 本庁舎(相川地区)

- 農政庁舎(金井地区)

- 農地庁舎(新穂地区)

- 水産庁舎、港湾庁舎(両津地区)

施設

警察

- 警察署

- 交番

- 相川交番

- 両津交番 - 統合後の旧警察署所在地の交番は幹部交番となるパターンが多く見られるが、相川・両津とも通常の交番となった。

- 佐和田交番

- 駐在所

- 北立島駐在所(きたたつしま)

- 北狄駐在所(きたえびす)

- 橘駐在所

- 千種駐在所(ちぐさ)

- 吉井駐在所

- 畑野駐在所

- 小木駐在所

- 松ヶ崎駐在所

- 羽茂駐在所

- 赤泊駐在所

- 河崎駐在所

- 水津駐在所(すいづ)

- 鷲崎駐在所(わしざき)

- 新穂駐在所(にいぼ)

- 潟上駐在所(かたがみ)

消防

- 本部

- 消防署

- 中央消防署

- 両津消防署

- 相川消防署

- 南佐渡消防署

医療

- 主な病院

郵便局

- 主な郵便局

図書館

- 主な図書館

- 佐渡市立図書館

- 佐渡市立中央図書館

- 佐渡市立両津図書館

- 佐渡市立小木図書館

- 佐渡市立さわた図書館

- 佐渡市立真野図書館

- 佐渡市立相川図書室

- 佐渡市立新穂図書室

- 佐渡市立畑野図書室

- 佐渡市立赤泊図書室

- 佐渡市立羽茂図書室

文化施設

- 博物館

- 美術館

- 佐渡版画村美術館

- 土田麦僊美術館

- 日本アマチュア秀作美術館

- 白井泉美術館

交流施設

- ホール・集会場

- アミューズメント佐渡(佐渡中央文化会館)

- 両津文化会館(旧両津市民会館、2021年廃止)

- 佐渡会館

- 大崎活性化センター

- 金井コミュニティーセンター

運動施設

- 新潟県立佐渡スポーツハウス

- 佐渡市陸上競技場

- 両津総合体育館

- 相川体育館

- つつじヶ丘公園(佐渡市総合体育館)

- 新穂体育館

- 赤泊体育館

- 小木B&G海洋センター

- 羽茂B&G海洋センター

- 新穂武道館

- 真野武道館

対外関係

姉妹都市・提携都市

海外

国内

- 姉妹都市

- 提携都市

姉妹港・提携港

国内

経済

- 産業別人口(2005年国勢調査)

- 総計:36,314人(100.0%)

- 第1次産業:8,789人(24.2%)

- 第2次産業:7,777人(21.4%)

- 第3次産業:19,711人(54.3%)

- 分類不能:37人(0.1%)

第一次産業

農業

島の中央にある国中平野では稲作が盛んである。島内産のコシヒカリは「佐渡産コシヒカリ」として魚沼産、岩船産と並んで特別な銘柄が与えられている[14]。

果樹栽培も盛んであり、羽茂地区特産の柿「おけさ柿」(品種名:平核無)や、小木地区特産のイチジク「おぎビオレー」などが挙げられる[15]。 また、島の南岸は温暖な気候であることから、温州みかんの北限栽培地となっている。

GIAHS(世界農業遺産)のPRの一環として2020年12月に「あつまれ どうぶつの森」にて「さどが島」が公開された[16]。

漁業

富山湾と並ぶ国内有数の寒ブリの産地であり、両津湾には多くの定置網が設置されている[17]。金沢市の市場などに多く出荷されるほか、島内では通年で楽しめるご当地グルメとしてブリカツ丼が広く提供されている[17]。 加茂湖の牡蠣養殖や、「南蛮エビ」と呼ばれる甘エビ、イカ、ズワイガニ、いごねりなども有名である。

第二次産業

工業

鉱業

- 金山

かつては金銀山が分布し、相川金銀山を中心に栄えていたが、採掘量減少のため、1951年(昭和26年)以降は大規模採掘は行われなくなり、1989年(平成元年)、三菱金属株式会社(現・三菱マテリアル)の撤退に伴い、閉山した。 現在は坑内の一部が見学できるほか、近代遺産が残されており、観光スポットとなっている。

第三次産業

観光業

古代から多くの貴族、武士が流刑となり、中央の文化を伝えたため、多くの文化財がある。また、夏場は各地の海岸が海水浴場となる。 佐渡の年間観光客入込数は、1991年(平成3年)の121万人をピークとして漸減しており、リピーターの確保が今後の課題となる。

情報・通信

マスメディア

放送局

- テレビ

中継局

IT

2005年(平成17年)より、お笑いとインターネットを活用した民間主導による地域情報化・地域活性のための多角的な取組みとして佐渡、お笑い島計画を導入・実施。 2005年から2008年までの3年間にお笑い芸人が半年間佐渡に住みながら島内を行脚し、交流の模様を動画やブログにて発信することで、佐渡の魅力を継続的に伝えていった。

生活基盤

ライフライン

電力

佐渡市には、3つの火力発電所(両津・相川・双日佐和田火力)と4つの水力発電所(新保川・水沢・梅津・白瀬)、計7つの発電所があり、島内に電気を独自供給している。本土からのケーブルによる電気供給形式ではない[18]。

新潟県は電源周波数50Hzの東北電力ネットワークの事業地域だが、佐渡市は電源周波数60Hzで供給されている(同県、妙高市と糸魚川市の一部も60Hz[19])。

ガス

都市ガスは、両津地区の一部で佐渡ガスが供給している。地形上の制約もあり、大半の地区ではLPガスを使用する。

上下水道

島内には上水道4地区、簡易水道40地区、小規模水道が2地区が存在する。

2018年1月28日に、島内で凍結した水道管の破裂によるによる大規模断水が発生し、一時は島内の24,112世帯のうち4割を超える10,656世帯で断水の被害が生じた[20]。

電信

市外局番は全域0259(佐渡MA)。

教育

専門学校

- 新潟県厚生連佐渡看護専門学校(2027年度末をもって閉校)

- 伝統文化と環境福祉の専門学校

- 佐渡保育専門学校

中等教育学校

- 県立

高等学校

- 県立

- 新潟県立佐渡高等学校

- 新潟県立佐渡高等学校相川分校

- 新潟県立佐渡総合高等学校

- 新潟県立羽茂高等学校

中学校

小学校

特別支援学校

- 県立

職業訓練校

廃校

→「新潟県高等学校の廃校一覧 § 佐渡市」も参照

交通

要約

視点

バスは1913年(大正2年)には秀明館が両津 - 相川を開業、1916年(大正5年)には高津昇之助(後の小木自動車)が小木 - 河原田を開業、1918年(大正7年)に渡部七十郎(後の佐渡自動車商会→扶桑自動車商会)が両津 - 相川、両津 - 新町 - 河原田を開業、1923年(大正12年)に羽茂自動車が河原田 - 小木を開業、1924年(大正13年)に細野卯八が松ヶ崎 - 新町を、1925年(大正14年)には河口菊蔵が多田 - 畑野を、山松商会が馬首 - 両津 - 河崎を、植田豊吉(後の丸一自動車)が両津 - 相川をそれぞれ開業している。

その後、小木自動車と羽茂自動車が合併し、前佐渡自動車を設立。細野卯八と河口菊蔵が赤泊自動車を設立。扶桑自動車商会と丸一自動車と前佐渡自動車が合併し、佐州合同自動車(後に佐渡乗合自動車に改称)を設立している。1937年(昭和12年)に佐渡乗合自動車は新潟合同自動車と合併し、1943年(昭和18年)の陸運統制令に基づく統合で、新潟交通となった。

戦後、国鉄(国鉄バス)が佐渡島内の路線バス事業に参入する計画があったが、実現に至らなかった。

空路

空港

両津地区秋津には島唯一の空港である佐渡空港があるが2021年2月現在、定期空路は存在しない。

1958年(昭和33年)に新潟空港の場外飛行場として供用を開始し、翌1959年(昭和34年)から同空港との間の定期空路が就航。1971年(昭和46年)から県に移管し、空港として独立した。滑走路は延長890m、幅員25mと短く制限表面も狭隘なため、離着陸できるのは小型機に限定されており、ジェット機や中型機以上の機体は乗り入れられない。

佐渡 - 新潟間の定期コミューター空路は1996年(平成8年)以降、新潟県内を本拠とする旭伸航空が運航していたが、慢性的な赤字や同社の運航要員が高齢化するなどした影響から、2008年(平成20年)9月30日をもって運航を休止、同社は事実上解散となった。その後約3年間、空港は民間小型機の離着陸や救急搬送などに使用されるのみだった。

その後鹿児島県に本社を置く新日本航空が運航に名乗りを上げ、2011年7月29日から佐渡 - 新潟間の空路が再び運行されるようになったが、2014年3月28日、同社は安定運航に向けた体制整備のためとして同空路を無期限休止することを発表した。

なお佐渡空港については長年に渡り、滑走路の延伸・拡張や東京国際空港(羽田空港)など、大都市圏との空路開設に関する構想が何度か浮上しており、2008年10月にはATR 72型機を用いた佐渡空港〜新潟空港〜羽田空港のデモフライトが行われるなどした[21] が具体化には至らなかった。しかし、その後は成田空港を利用した格安航空会社(LCC)が検討されるようになり、2021年現在はトキエアによって構想が進められている。

鉄道

かつて、1922年(大正11年)改正の鉄道敷設法別表第56号における「佐渡国夷ヨリ河原田ヲ経テ相川ニ至ル鉄道」として「夷(両津) - 河原田 - 相川」の路線を営業区間とする佐渡鉄道(仮称)が計画されたものの、未開業のまま終わっている。

バス

島内は路線バスと定期観光バスが主要な交通手段となっており、いずれも全路線が新潟交通グループの新潟交通佐渡によって運営されている。また、JTB時刻表には、両津港バス停が中心駅として記載されている。

バスがワンマン化される以前は、各市町村の主要バス停留所には係員が配置され、鉄道等と同様「駅」と呼ばれていた。窓口では乗車券・定期券のほか、佐渡汽船や新潟港 -新潟駅間のバス、さらに国鉄へそのまま1枚で乗り継ぎ可能な乗車・乗船券も発売されていた。現在も主要バス停付近の交差点名には「駅前」の名称が残っている。

路線バス

- 本線(系統番号1):両津 - 金井 - 佐和田 - 相川 - 佐渡金山前

- 南線(系統番号2):両津 - 新穂 - 畑野 - 真野新町 - 佐和田

- 東海岸線(系統番号3):両津 - 河崎 - 大川 - 片野尾 - 多田

- 一部の便で赤泊埠頭まで延伸運行(2019年4月から)

- 内海府線(系統番号4):佐和田 - 両津 - 和木 - 鷲崎 - 大野亀 - 真更川

- 土休日は真更川ではなく岩谷口始発・終点

- 七浦海岸線(系統番号6):佐渡病院 - 佐和田 - 二見 - 相川 - 佐渡版画村

- 年度前半の土休日は相川循環線経由無しで尖閣湾行きに

- 土休日は佐渡病院ではなく河原田本町始発・終点

- 前浜線(系統番号7):小木 - 羽茂 - 赤泊 - 浦津 - 多田

- 2019年4月より一部便でジャンボタクシーでの運行開始

- 度津線(系統番号8):羽茂 - 一の宮入口 - 滝平 - 上川茂

- 2019年4月より全便でジャンボタクシーでの運行開始

- 海府線(系統番号9):佐渡病院 - 相川 - 尖閣湾 - 入川 - 岩谷口

- 土休日は佐渡病院ではなく佐和田始発・終点

- 小木線(系統番号10):相川 - 佐和田 - 真野新町 - 西三川 - 小木

- 宿根木線(系統番号11):羽茂 - 小木 - 宿根木 - 沢崎 - 江積

- 2019年4月より一部便でジャンボタクシーでの運行開始

- 国仲・金丸線(系統番号13):佐和田 - 佐渡病院 - 新町学校前 - 新穂小学校前 - 佐和田

- 土休日は金丸線先回りのみ運行

- 岩首線(系統番号14):佐和田 - 金井 - 畑野 - 多田 - 柿野浦

- 横宿線(系統番号15):監督署前 - 横山 - 新穂小学校前 - 佐渡総合高校

- 学生車として平日のみ運行

- 赤泊線(系統番号16):佐渡病院(平日のみ) - 佐和田 - 真野新町 - 川茂 - 赤泊 - 小木

- 小南線(系統番号22):小木 - 西三川 - 新町学校前 - 新穂小学校前 - 両津

- 2019年4月1日から学生車としての運航に変更

- 学生車としては2019年4月1日から11月30日までの平日のみ運行

道路

高速道路

島内に高速道路はない。

国道

一般国道は、国道350号の1路線が、両津、金井、佐和田、真野、羽茂、小木地区を経由して、島内を縦貫する。尚、佐渡汽船の両津航路と小木航路が、この350号の連絡航路となっている。

- 国道350号(本線)

県道

- 新潟県道31号相川佐和田線(本線)

- 新潟県道40号両津港線

- 新潟県道45号佐渡一周線(日本一長い県道)

- 新潟県道65号両津真野赤泊線(南線)

- 新潟県道81号佐渡縦貫線

- 新潟県道181号多田皆川金井線

- 新潟県道189号阿仏坊新町線

- 新潟県道190号阿仏坊竹田線

- 新潟県道194号辰巳中興線(金丸線)

- 新潟県道195号辰巳宮浦線

- 新潟県道237号金井新穂線(国仲線)

- 新潟県道282号佐渡空港線

- 新潟県道287号羽茂港村山線

- 新潟県道304号真野新町線

- 新潟県道305号妙照寺佐和田線

- 新潟県道306号市野沢中興線

- 新潟県道319号赤玉両津港線

- 新潟県道381号金井畑野線(金畑線)

- 新潟県道432号静平西三川線

- 新潟県道456号大崎小泊線

- 新潟県道463号白雲台乙和池相川線(大佐渡スカイライン)

- 新潟県道543号沢崎木野浦線

道の駅

航路

港湾

離島という地理条件上、島外との交通の基幹は航路に頼ることとなる。島内には両津港、小木港の2つの重要港湾がある。新潟県本土側とは佐渡汽船が運航する、以下の2航路により結ばれている。両津航路はカーフェリー「おけさ丸」「ときわ丸」とジェット推進式全没型水中翼船(ジェットフォイル)「つばさ」「すいせい」、小木航路はカーフェリー「こがね丸」により運航される。この他に赤泊港と二見港がある。

船舶

- 佐渡島内各港からの定期旅客航路

小木航路は慢性的な赤字に悩まされており、かつてはカーフェリー2隻体制だったものの、2008年(平成20年)からは1隻体制となって運航本数を減便し、冬季間は全便運休となっている(航路の詳細は佐渡汽船を参照)。2015年から2020年までは高速カーフェリー「あかね」1隻による運航となったが、2021年からはジェットフォイル1隻に変更となり、2023年より再びカーフェリー1隻での運航となった(詳細は佐渡汽船#直江津航路を参照)。

2018年までは、上記2航路に加え、「両泊航路」と呼ばれる赤泊港(佐渡市赤泊地区)と、寺泊港(長岡市寺泊地域)を結ぶ航路があった。2005年(平成17年)6月まではカーフェリー、それ以後は高速船「あいびす」により運航されていた。自動車を利用する場合は関東地方から最も近く、利便性が高い航路ではあるものの、両港とも港湾施設の規模が小さく、船も小型のものに限られたため冬季は欠航となるケースが著しく多く、2009年(平成21年)以降は冬季間は全便運休となっていた(詳細は佐渡汽船#寺泊航路を参照)。

かつて、戦後から1970年代にかけて、小木港と柏崎港を結ぶ航路が断続的に運航されていたが、不採算などの影響で既に廃止されている。また1975年(昭和50年)には、佐渡と能登半島、立山連峰を広域観光圏とする構想の一環として、小木港と石川県珠洲市の飯田港を結ぶ航路が開設された。当時の小木町と珠洲市が航路開設を機に姉妹都市となるなど観光の基幹として期待されたものの、オイルショック後の不況や、利用客の伸び悩みなどもあり、1978年(昭和53年)をもって廃止された。

この他、小木港を拠点として観光船を運航する力屋観光汽船が島内外へのチャーター航路を運航している。

観光

→「§ 文化施設」も参照

名所・旧跡

- 主な城郭・館

- 主な神社

- 主な寺院

- 主な遺跡

- 主な史跡

観光スポット

- 灯台

- レジャー

- 二ツ亀海水浴場[22]:日本の水浴場88選

- 新潟県関岬キャンプ場 ist-sado[23](2024年4月27日開設、旧・佐渡関岬オートキャンプ場[24])

- 入崎キャンプ場・入崎海水浴場[22]

- 達者海水浴場[22]

- オートパークさわた[22]

- 窪田キャンプ場[22]

- 佐和田海水浴場[22]

- 素浜海水浴場[22]

- 素浜キャンプ場[22]

- 城が浜海水浴場[22]

- 爪の沢キャンプ場[22]

- 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場[22]

- 温泉

文化・名物

祭事・催事

- 鼓童 アース・セレブレーション(8月)

- 佐渡国際トライアスロン大会(9月)

- スポニチ佐渡ロングライド210(5月)

- 佐渡の人形芝居(文弥人形、説経人形、のろま人形)重要無形民俗文化財

- 佐渡國鬼太鼓どっとこむ(5月)

- 天領佐渡両津薪能(5月〜10月)

- 相川音頭

- 豊田音頭

- 佐渡おけさ

- 大崎そばの会(11月)

- 羽茂まつり(6月):つぶろさしが行われる

- 各集落の春祭りで鬼太鼓(おんでこ)が行われる。

名産・特産

- 伝統工芸

- 無名異焼

- 裂き織

- 佐渡箪笥

出身関連著名人

詳細は佐渡島#出身関連著名人を参照。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.