1964年東京オリンピック

1964年に日本で行われた第18回夏季オリンピック ウィキペディアから

1964年東京オリンピック(1964ねんとうきょうおりんぴっく)は、1964年(昭和39年)10月10日から10月24日までの15日間、日本の東京都で開かれた第18回夏季オリンピック[1]。東京オリンピック、東京五輪、東京1964(Tokyo 1964)と呼称される。大会後には同一都市では初となるパラリンピックも開催(第13回国際ストーク・マンデビル競技大会として開催)された。

アジア初および有色人種国家初のオリンピックでもある。また、1952年のヘルシンキ(フィンランド)、1960年のローマ(イタリア)に続いて第二次世界大戦の旧枢軸国の首都で開催されたオリンピックである。

大会開催までの経緯

1940年(昭和15年)の夏季大会の開催権[注釈 1] を返上した東京は、第二次世界大戦終結の9年後の1954年(昭和29年)に1960年(昭和35年)夏季大会開催地に立候補した[2]。しかし、翌1955年(昭和30年)の第50次IOC総会における投票でローマに敗れた。

次に1964年(昭和39年)夏季大会開催地に立候補し、1959年(昭和34年)5月26日に西ドイツのミュンヘンにて開催された第55次IOC総会において欧米の3都市を破り開催地に選出された。

得票数は東京が半数を超える34票、アメリカ合衆国のデトロイトが10票、オーストリアのウィーンが9票、ベルギーのブリュッセルが5票だった。特に、総会での立候補趣意演説を行なった平沢和重(外交官)や、中南米諸国の支持を集めるために奔走した日系アメリカ人の実業家、フレッド・イサム・ワダ(和田勇)、当時都議であった北島義彦、「日本レスリングの父」といわれた八田一朗らの功績が大きかった。和田は育った御坊市で名誉市民第1号となっている。

1957年(昭和32年)当時、日本水泳連盟会長を務め東京招致を主導していた田畑政治は、オリンピック招致費用が2013年現在の価格に換算して約1200億円かかることを懸念していた岸信介首相へ観光収入も見込めると直談判した[3]。

開催が決定した日本では「東京オリンピック組織委員会」(会長:津島寿一、事務総長:田畑政治)が組織され、国家予算として国立競技場をはじめとした施設整備に約164億円、大会運営費94億円、選手強化費用23億円を計上した国家プロジェクトとなった[注釈 2]。

開催にあたり、組織委員会は巨大な東京オリンピック公式ポスターを都市部に設置、デザインは亀倉雄策が手掛けた。

組織委員会では、津島と田畑が第4回アジア大会参加問題で1962年10月に引責辞任。後任に安川第五郎が組織委員会会長、与謝野秀が事務総長となった[4][5]。政府側でも、オリンピック担当国務大臣を設け川島正次郎が就き、1964年7月第3次池田内閣で河野一郎が就任した。

実施競技と日程

各競技の詳細については、それぞれの競技のリンク先を参照のこと。

| 競技名 / 日付(10月) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 開会式 | • | ||||||||||||||

| 陸上競技 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||

| 競泳競技 飛込競技 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||

| 水球 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||

| 体操 | • | • | • | • | • | • | |||||||||

| 柔道 | • | • | • | • | |||||||||||

| レスリング | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||

| 自転車競技 | • | • | • | • | • | • | |||||||||

| バレーボール | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||

| バスケットボール | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||

| サッカー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||

| ボクシング | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||

| ボート | • | • | • | • | • | ||||||||||

| セーリング | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||

| カヌー | • | • | • | ||||||||||||

| フェンシング | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||

| ウエイトリフティング | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||

| ホッケー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||

| 近代五種競技 | • | • | • | • | • | ||||||||||

| 馬術 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||

| 射撃 | • | • | • | • | • | ||||||||||

| 閉会式 | • |

公開競技

デモンストレーション

ハイライト

- 10月10日

- 開会式

→詳細は「1964年東京オリンピックの開会式」を参照

- 10月11日

- 重量挙げバンタム級で一ノ関史郎が銅メダル獲得。日本勢初のメダル。

- 10月12日

- 重量挙げフェザー級で三宅義信が優勝。

- 10月13日

- 10月14日

- 水泳競技女子100m自由形で、ドーン・フレーザーが三連覇。

- 陸上競技男子10000メートル競走で、伏兵ミルズが優勝[注釈 3]。

- レスリング、フリースタイルで吉田義勝、渡辺長武、上武洋次郎が優勝。

- 10月15日

- 陸上競技、男子100mでボブ・ヘイズが優勝。

- 10月16日

- 陸上競技、男子800mでピーター・スネルが二連覇を達成。

- 10月17日

- 陸上競技、棒高跳びで9時間半の熱闘の末、ハンセンが優勝。

- 10月18日

- 水泳競技で米国勢が活躍。ドン・ショランダーが金メダル4個。

- 水泳競技で日本勢は最後の種目で銅メダル獲得。

- 10月19日

- レスリング、グレコローマンで市川政光、花原勉が優勝。フリースタイルと合わせて5個の金メダル獲得。

- 10月20日

- 柔道軽量級で中谷雄英優勝。

- 体操男子は、団体で金、個人総合で金・銀。体操女子も団体で銅メダル。女子個人総合でベラ・チャスラフスカが優勝。

- 10月21日

- 10月22日

- 体操男子は、つり輪で早田卓次が金メダル。

- 柔道重量級で猪熊功が優勝。日本に3個目の金メダル。

- 10月23日

- 女子バレーボールで日本がソ連を破り優勝。男子は銅メダル。

- ボクシングのバンタム級で桜井孝雄が初の金メダル。ヘビー級はジョー・フレージャーが優勝。

- 体操女子は、平均台でベラ・チャスラフスカが優勝。3個目の金メダル獲得。

- 体操男子は、跳馬で山下治広が金、平行棒で遠藤幸雄が金、鶴見修治が銀。遠藤が団体・個人と合わせて3個目の金メダル獲得。

- 柔道無差別級でオランダのアントン・ヘーシンクに神永敗れる。

- 10月24日

- 閉会式

→詳細は「1964年東京オリンピックの閉会式」を参照

会期選定の議論

要約

視点

東京が1964年夏季オリンピックの開催権を獲得した1959年の時点では、日本側の準備委員会は会期について、過去の気象データで晴天が多い時期である、7月25日~8月9日と10月17日~11月1日の2案を提案した。しかし、その後の検討では、5~6月案が浮上した。9月ごろには、日本に台風が上陸しやすく、1959年の伊勢湾台風で大きな被害が発生したこと。東京で開催された1958年アジア競技大会の成功が、5~6月の日本の初夏の爽やかな気候も一因だったことが理由である。東京オリンピック組織委員会は、1960年2月にサンフランシスコで開催された第56回IOC総会で、5~6月案を追加した会期案を検討中であると明らかにした。

1960年2月に組織委員会は、下部機関の競技特別委員会に会期を研究する小委員会を設けた。小委員会には、各競技団体の代表、気象・海象・生理・衛生の専門家が参加した。春(5、6月)、夏(7、8月)、秋(10月)の3案のうち、夏は湿度が高いことから、最初に除外された。外国選手は、日本の夏の湿度は、欧米では全く経験できないので、最も忌避していた。5月案と10月案には、一長一短があった。気象データでは、雨の出現確率、晴または曇の出現平均確率で見れば、10月のほうがやや有利だが、台風の被害は9月に集中しやすい。台風によって日本のどこかに大きな被害があった直後に、莫大な経費を必要とするオリンピックを開催することは、国民的な感情として許されるかどうか。10月に会期が決まり8~9月に台風があった場合、台風の時期は各国の選手や用具が日本へ向け海・空路による輸送の途上にあたり、この輸送が円滑に行くのか。ヨット、ボートが到着後、台風による被害を完全に防止できるのか。台風後は必ず伝染病がまん延しているなどの懸念が指摘された。

東京オリンピック関連道路の整備は、用地の買収に隘路があり、会期が遅いほど都合がよいので、関係者は10月案を希望した。日本体育協会の選手強化対策本部は、「特殊環境が選手の運動に一般的に悪い影響を及ぼし、記録の上での成果が多く期待できない」「伝染病に弱い外国選手、観光客に不測の事態を発生する恐れがある」として、夏は除外されるべきだとした。小委員会は、1960年4月28日に総務委員会を経て組織委員会に答申し、5月23日~6月7日、10月3~18日の2案を提示した。総務委員会では、台風中の輸送を考慮し、10月18日~11月1日が適当であるとの意見書が附された。

諸外国のオリンピック関係者では、会期について多様な意見があった。ヨーロッパ諸国の関係者からは、5月案に否定的な意見が多かった。イギリスのエクゼターIOC委員は、「スカンジナビア半島の国々の場合を考えてみよう。彼等の国は1年の初めの部分(1月から3月の意)は雪に覆われている。だが私は彼等の国の選手が春までにベスト・コンディションに達するかどうかを疑わしいと思う」と述べた。イタリア・オリンピック委員会筋は、「イタリアはじめヨーロッパ諸国では、選手は春にトレーニングを始める。選手たちは大半が学生であって本格的なトレーニングは学期が大体終った頃に始めるのだ。その時期が5月に当るのである」と述べた。一方で、オーストラリア、アルゼンチン、フィリピン、インドなどの関係者は、5月案を支持した[6]。こうした議論を経て、最終的に会期は10月10~24日に決定した。

のちの2020年東京オリンピックでは、当初の会期は2020年7月24日(一部競技は22日)~8月9日だったが、1年延期で2021年7月23日(一部競技は21日)~8月8日となった。この開催都市選考では、IOCが立候補都市に対して、会期が7月15日~8月31日におさまるように要求していた。秋はヨーロッパならサッカー、アメリカはメジャーリーグが佳境を迎え、アメリカンフットボールのNFLと競合し、テレビの放映枠で人気プロスポーツとの争奪戦を避けるのが目的だった[7]。このことから、夏の暑さを避けるために、秋開催を選択した1964年オリンピックを評価する声がある。しかし、当時と後世では、事情が異なっている点もある。1964年オリンピックの会期検討についての文献では、次のような記述があった。

「高温高湿によって最も困難な競技はバスケット、体操、レスリング、ボクシング、重量挙げおよびフェンシングの屋内競技である。殊にフェンシングは、危険防止のためにベスト(フェンシングのユニフォーム)を着用し身体を外気から隔離するため、熱の放出(汗)は逆に身体に圧力となってくる。したがってオリンピックともなれば、上記の6種目の室内競技場はすべて完全な冷房をほどこさなければならない。3,000~15,000人を収容した室内競技場を、常に快適な20℃前後に調節することは容易でなく、例え出来たとしても莫大な費用が必要である。」

「第2の理由は夏季は環境衛生上、各種伝染病および中毒の最盛期であって、殊に欧米人は、日本に多い赤痢に対する免疫性が少なく罹病率が大」[8]

その後の日本では、建物の冷房が日常的なものとなり、室内競技場での暑さ問題は解消された。2020年オリンピックでは、暑さ対策は屋外競技に焦点が置かれるようになり、開催準備段階でマラソン・競歩会場が札幌市に変更されるなどの対策が実施された。また、その後の日本では、赤痢が減少している。

台風については、前述した伊勢湾台風など、1950~60年代ごろの日本では、死者が1千人を超える台風被害がたびたび発生していたが、その後は天気予報や治水対策の発達で、死者は減少傾向である。しかし、秋には台風リスクが存在している点は変わらない。令和元年東日本台風(2019年)では、10月12日に日本へ上陸し、関東地方などで記録的な大雨を降らせ、被害をもたらした。もし東京オリンピックが2019年に開催され、開幕日が1964年オリンピックと同じく10月10日だったならば、会期中に大型台風の直撃を受けていたことになる。1964年オリンピックの会期検討で、10月案について、台風が「万一開催地の東京地区に開会前に襲来した場合、大会全般の運営に大きな支障を来し、アジアにおける世紀の祭典も一夜にして崩れ去ることもあえて誇張ではない」[9]と指摘されていたことは、現代でもあてはまる。

開催に向けての整備

この東京オリンピックの開催に向けて、競技用施設から選手村、公共交通機関などのインフラストラクチャーや観戦客を受け入れるためのホテルに至るまで、東京都内のみならず日本各地において種々の建設・整備がなされた。

東京オリンピックの経費は265億3400万円といわれる(組織委経費の99億4600万と大会競技施設関係費の165億8800万円[10] との合計)。経費の大半は、公営競技の収益金や、記念メダルや寄附金付切手、寄附金付たばこ「オリンピアス」の販売、割増金つき定期預金、電電公社発行の電話帳の広告収入が充てられたほか、1961年から始まった10円募金で賄われた[11]。

→詳細は「1964年東京オリンピックの会場」を参照

聖火

→詳細は「1964年東京オリンピックの聖火リレー」を参照

聖火は、1964年8月21日にギリシャのオリンピアで採火され、アジアを経由して当時アメリカ合衆国の統治下にあった沖縄に到着した。沖縄からは鹿児島、宮崎、北海道に運ばれて4つのコースで全都道府県を巡り、10月10日のオリンピック開会式にて国立競技場の聖火台に点火された。

聖火の最終ランナーは、1945年(昭和20年)8月6日に広島県三次市で生まれた19歳の陸上選手・坂井義則(当時早稲田大学競走部所属)であった。原爆投下の日に広島市に程近い場所で生を享けた若者が、青空の下、聖火台への階段を駆け上る姿はまさに日本復興の象徴であった。

交通規制

東京オリンピックの開催期間中は千駄ヶ谷や代々木などのメイン会場の周辺はもちろんその他の広範囲にわたって大規模な交通規制が行われた。特に、10月10日の開会式では警視庁は1万人の警察官を動員して警備に当たった。開会式会場となった国立競技場の横の神宮外苑も開会式当日は一般に開放されたが、この神宮外苑も収容人数は4万人程であり、チケットのない者は神宮外苑に入ることができなかった。

そして午前10時から開会式終了後までは、この神宮外苑には警察や大会関係などの許可車両以外は一切通行が禁止された。それ以外に「外周制限線」と名付けられた制限区域がもうけられた。これは「新宿4丁目交差点 - 四谷見附交差点 - 溜池交差点 - 西麻布交差点 - 新宿4丁目交差点」を囲む範囲内でおこなわれた極めて大規模な交通規制で、開会式会場の警備の他に国内外のVIPなどの移動をスムーズにするのが目的であった。その他にマラソン、競歩、自転車競技、など多くの競技で大規模な交通規制が実施された。

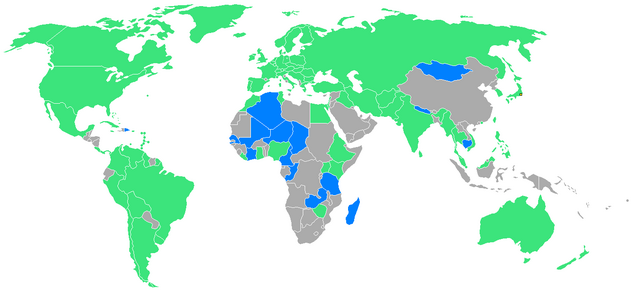

選手団

日本選手団は、1位の統一東西ドイツ選手団の374人、2位のアメリカ合衆国の361人に次ぐ3位の355人で、4位はソビエト連邦の332人であった[12]。

東西統一ドイツ選手団が金メダルの場合、国旗掲揚が統一東西ドイツ旗で、国歌演奏でなく「曲演奏」と紹介され、交響曲第9番 (ベートーヴェン) が演奏された。

各国選手団の中で最初に日本に乗り込んできたのは韓国の馬術競技の選手団である。5月31日に釜山港からアリラン丸に乗り出航。6月3日に東京に到着した。その後世界各国の選手団が空路や海路で乗り込んできた。東京国際空港には各国の選手団を運んできた旅客機が並んだほか、競技用の道具や馬を運んできた貨物機も並んだ。

メダル

要約

視点

東京オリンピックの入賞メダルは大蔵省造幣局の工芸官が原型を作成した。

デザインは金・銀・銅ともに、表面は「勝利者を肩車した男性の群像」、裏面は「勝利の女神」が浮き彫りにされ、「大会名、競技名」を記載してある欄があった。サイズは、金メダル・銀メダル・銅メダル共に直径6cm、厚さは3mm。重さは、金メダル90g、銀メダル82g、銅メダル69g。製造された数は、金メダル300個、銀メダル300個、銅メダル314個。価格は、金メダル12,500円、銀メダル7,500円、銅メダル6,000円。(全て昭和39年当時の価格)と発表されたが、この価格はあくまで造幣局が日本オリンピック委員会に請求した額であり、実際のメダルの製造では1枚のメダルを製作するのにプレス加工を合計25回も繰り返すなど手間のかかったものになっていた。大会後、製造したが余ったメダルは鋳つぶされている。

参加メダルは岡本太郎(表)と田中一光(裏)によるデザインだった[13]。

各国のメダル獲得数

→詳細は「1964年東京オリンピックのメダル受賞数一覧」を参照

主なメダリスト

金メダル

金メダル

- 桜井孝雄(日本、ボクシングバンタム級)

- 三宅義信(日本、ウエイトリフティングフェザー級)

- 市口政光(日本、レスリンググレコローマンバンタム級)

- 花原勉(日本、レスリンググレコローマンフライ級)

- 上武洋次郎(日本、レスリングフリースタイルバンタム級)

- 渡辺長武(日本、レスリングフリースタイルフェザー級)

- 吉田義勝(日本、レスリングフリースタイルフライ級)

- 中谷雄英(日本、柔道軽量級)

- 猪熊功(日本、柔道重量級)

- 岡野功(日本、柔道中量級)

- 早田卓次(日本、体操男子つり輪)

- 山下治広(日本、体操男子跳馬)

- 遠藤幸雄(日本、体操男子平行棒、体操男子個人総合)

- 遠藤幸雄・小野喬・鶴見修治・早田卓次・三栗崇・山下治広(日本、体操男子団体総合)

- 磯辺サタ・河西昌枝・近藤雅子・佐々木節子・篠崎洋子・渋木綾乃・谷田絹子・半田百合子・藤本佑子・松村勝美・松村好子・宮本恵美子(日本、バレーボール女子)

- ボブ・ヘイズ(アメリカ、陸上競技男子100m、4×100mリレー)

- ピーター・スネル(ニュージーランド、陸上競技男子800m)

- ピーター・スネル(ニュージーランド、陸上競技男子1500m)

- ビリー・ミルズ(アメリカ、陸上競技男子10000m)

- アベベ・ビキラ(エチオピア、陸上競技男子マラソン)

- アル・オーター(アメリカ合衆国、陸上競技男子円盤投)

- ベティ・カスバート(オーストラリア、陸上競技女子400m)

- マリー・ランド(イギリス、陸上競技女子走幅跳)

- ヨランダ・バラシュ(ルーマニア、陸上競技女子走高跳)

- アメリカ(陸上競技男子4×100リレー)

- ポーランド(陸上競技女子4×100リレー)

- ドン・ショランダー(アメリカ、競泳男子100m自由形)

- ドン・ショランダー(アメリカ、競泳男子400m自由形)

- アメリカ(競泳男子4×100mリレー)

- アメリカ(競泳男子4×200mリレー)

- ドーン・フレーザー(オーストラリア、競泳女子100m自由形)

- イングリッド・クレーマー(統一ドイツ、女子飛びこみ)

- ヴァチェスラフ・イワーノフ(ソビエト連邦、ボート競技男子シングルスカル)

- ボリス・シャハリン(ソビエト連邦、体操鉄棒)

- ベラ・チャスラフスカ(チェコスロバキア、体操女子個人総合)

- ベラ・チャスラフスカ(チェコスロバキア、体操女子平均台)

- ベラ・チャスラフスカ(チェコスロバキア、体操女子跳馬)

- ラリサ・ラチニナ(ソビエト連邦、体操女子ゆか)

- ソビエト連邦(体操女子団体)

- ドイツ(馬術馬場馬術団体)

- アントン・ヘーシンク(オランダ、柔道男子無差別級)

- ジョー・フレージャー(アメリカ、ボクシング・ヘビー級、後にプロボクシングで世界ヘビー級王者)

銀メダル

銀メダル

- 神永昭夫(日本、柔道無差別級)

- 鶴見修治(日本、体操男子あん馬、体操男子個人総合、体操男子平行棒)

- 遠藤幸雄(日本、体操男子床運動)

- モハメド・ガムーディ(チュニジア、陸上競技男子10000m)

- ベイジル・ヒートリー(イギリス、陸上競技男子マラソン)

- イレーナ・シェビンスカ(ポーランド、陸上競技女子200m)

- イレーナ・シェビンスカ(ポーランド、陸上競技女子走り幅跳)

- マリー・ランド(イギリス、陸上競技女子五種競技)

- オーストラリア(競泳女子4×100mリレー)

- ボリス・シャハリン(ソビエト連邦、体操男子個人総合)

- ソビエト連邦(体操男子団体)

- ラリサ・ラチニナ(ソビエト連邦、体操女子個人総合)

- ラリサ・ラチニナ(ソビエト連邦、体操女子跳馬)

銅メダル

銅メダル

- 円谷幸吉(日本、陸上男子マラソン)

- 一ノ関史郎(日本、ウエイトリフティングバンタム級)

- 大内仁(日本、ウエイトリフティングミドル級)

- 堀内岩雄(日本、レスリングフリースタイルライト級)

- 吉川貴久(日本、ライフル射撃男子フリーピストル)

- 岩崎邦宏・岡部幸明・庄司敏夫・福井誠(日本、競泳男子800m自由形リレー)

- 相原俊子・池田敬子・小野清子・千葉吟子・辻宏子・中村多仁子(日本、体操女子団体)

- 池田尚弘・小瀬戸俊昭・小山勉・佐藤安孝・菅原貞敬・出町豊・猫田勝敏・南将之・森山輝久・中村祐造・樋口時彦(日本、バレーボール男子)

- ロン・クラーク(オーストラリア、陸上競技男子10000m)

- ウーベ・バイヤー(ドイツ、陸上競技ハンマー投げ)

- イギリス(陸上競技女子4×100mリレー)

- ボリス・シャハリン(ソビエト連邦、体操男子つり輪)

- ラリサ・ラチニナ(ソビエト連邦、体操女子平均台)

- ラリサ・ラチニナ(ソビエト連邦、体操女子段違い平行棒)

- ダニエル・モレロン(フランス、自転車競技スクラッチ)

デザイン

要約

視点

開催前年の1963年(昭和38年)、組織委員会が置かれた赤坂離宮(赤坂迎賓館)に、デザイン室が開設された。入場券、メダル、ユニフォーム、競技パンフレット、プログラム、施設の標識、案内板などを制作した。多くは20代後半から30代前半のデザイナーだった[14]。

オリンピックに際して原弘が、「ノイエ・ハース・グロテスク(ヘルベチカの前身に当たる)というサンセリフ体を使いたい」と大日本印刷に打診、市谷工場に導入された[15]。

ポスター

東京オリンピック第2号ポスター(9万枚作成)は、歴代大会のオリンピックポスターがイラストであったのを、グラフィックデザイナーの亀倉雄策のデザイン(文字は原弘)、ストロボ写真演出早崎治、ディレクター村越襄で、オリンピックポスター初の写真ポスターである[16]。ポスターは全部で4種類が制作された[17]。

第1号ポスター(10万枚作成)は、縦長の全体が白地に、赤い日の丸の下に、金の五輪マークと金字のTOKYOと1964のイラスト。6人が3案ずつ提出した指名コンペにて満場一致で選ばれた[14][18][19]、亀倉(文字は原弘)の大会エンブレムと同じデザインだった。赤と金の配色は豊臣秀吉の陣羽織(木瓜桐文緋羅紗陣羽織・大阪城天守閣蔵)から着想を得たともいわれる[20][21]。オリンピック史上初めて五輪の輪の5色の標準色を詳細に決定した[22]。

1959年の招致ポスターは栗谷川健一が手がけた通称「富士山」だった[23]。

ピクトグラム

まず競技種目ピクトグラム計20種が前年に作られ、1964年に入ってから施設用ピクトグラム計39種の制作が始まった[24]。

案内や誘導、競技種目表示においてピクトグラムが採用されたのは東京オリンピックが最初である。外国語(特に公用語のフランス語や英語)によるコミュニケーションをとることができる者が少ない日本人と外国人の間を取り持つために開発された。制作にはアートディレクターを務めた勝見勝を中心に粟津潔ほか30名ほどのデザイナーが携わった。

競技種目ピクトグラムを制作したのは、日本デザインセンターの山下芳郎1人である[25][26]。ヨット競技のみは人間を描かず、柔道・ウェイトリフティングの2つは正面図。残りの競技は右向きの1選手を描写した(レスリングのみ2選手が組む横からの図)。サッカー・バレー・バスケ・水球のボールは、各およそ右端中段寄りに配置された。

東京2020オリンピックでは、1964年大会の競技種目ピクトグラムを先人へのリスペクトともに継承・進化させたものと位置づけて[27]、右向きに統一させず、左向きのデザインも混在させた[28]。

日本選手団のユニホーム

東京オリンピックにおける日本選手団のユニホームは1964年(昭和39年)2月に国立競技場でコンテストが開催され、そこで選ばれたデザインが後日JOC総会にかけられて承認を受けるかたちで決定された。オリンピック東京大会日本選手団ユニホーム、特に開会式・閉会式で着用された式典用デレゲーションユニホームが、上半身が赤色で下半身が純白のかなり派手な服装であり、50年近く時を経た現在でもオリンピック日本選手団の公式ユニホームと言えばこの「上半身が赤色で、下半身は白色」を思い浮かべる人が多い。日本選手団の制服を松坂屋上野店が受注[29]。

- 開会式・閉会式用ユニホーム(デレゲーションユニホーム)

- ヘルシンキオリンピックから選手団公式服装を手がけてきた神田の洋服商であった望月靖之が4年以上掛けてデザインしたもの[30][31][32][33][34]。このユニホームの名称は「1964年オリンピック東京大会日本選手団ブレイザーコート」[31]、通称「式典用ブレザー」と呼ばれ男女共に上着は真紅のマットウーステッド地に金色の三つボタン、そして左胸にはポケットが付いておりその部分に日の丸のワッペンと金糸で五輪が刺繍されていた。下半身は男子は純白のズボン、女子は純白のアコーディオン・ブリーツをスカートにしたもの。帽子は純白地に赤いアクセントの付いたものが採用されている[31]。生地は大同毛織、製作は当時結成されたジャパンスポーツウェアクラブが担当し、全て手縫いで縫製されている[31][35]。靴は男子は純白のエナメル地の紳士靴。女子は白色のローヒール。そして女子だけ純白のショルダーバッグを持つ。石津謙介がデザインしたと言うのが通説となっていたが、研究者の調査によって望月靖之がデザインしたという多数の裏付けが可能な資料の存在が判明した[31][32]。

- 選手村などで着るユニホーム

- 開会式・閉会式用ユニホームと基本的に同じデザインだがダークカラーが採用されて地味になっている。下半身は男子はグレーのズボン、女子も色はグレーでボックス・ブリーツをスカートにしたもの。靴は男子は黒色の紳士靴。女子も黒色のローヒール。前述の式典用と同様に女子だけ純白のショルダーバッグが採用されている。

- トレーニングウェア

- 大会会場などで試合時以外に着用するトレーニングウェア。男女共に同じデザインで、赤色を基本に方から袖、わきの下からパンツの裾まで、身体の両側の側線に沿うようなラインで白い筋が入っている。そして胸と背中に白色のローマ字で「NIPPON」と書かれている。素材は100%化学繊維で出来ていた。

楽曲

要約

視点

東京オリンピックの行事で使用された楽曲は、オリンピック東京大会組織委員会に設けられた式典運営協議会で以下の5曲が決められた[36]。これらの曲は前年のオリンピックデーで披露された[注釈 5]。

- 「オリンピック東京大会ファンファーレ」(作曲:今井光也)

- 「オリンピック東京大会讃歌(A)」(作詞:佐藤春夫、作曲:清水脩)

- 「オリンピック東京大会讃歌(B)」(作詞:西条八十、作曲:小倉朗)

- 「オリンピック賛歌」(作詞:コスティス・パロマ、訳詞:野上彰、作曲:スピロ・サマラ、オーケストラ編曲:古関裕而)

- 「オリンピック・マーチ」(作曲:古関裕而)

「ファンファーレ」は広く一般から公募して、海外からの応募作を加えて414編の中から選ばれたもので、当時長野県在住の今井光也が作曲し、日本の伝統的音階を基調とした8小節の東洋的色調に溢れた作品で四部形式で書かれた純トランペットの曲であった[36]。

オリンピック東京大会讃歌は、東京大会のみに使われた賛歌で、開会式用の(A)、閉会式用の(B)の2曲があり、聖火が灯された直後と聖火が消えゆく直前に歌われた。

選手団の入場行進曲は、世界各国の著名な行進曲12曲が選ばれて、最初と最後に使用される行進曲として「オリンピック・マーチ」を古関裕而が作曲した。1分間120の行進速度でコーダは「君が代」の旋律で結ばれている。

この他に、開会式冒頭には「オリンピック序曲」(作曲:團伊玖磨)が華やかな雰囲気の中で演奏され、昭和天皇・香淳皇后がロイヤルボックスに着席する直前には電子音楽「オリンピック・カンパノロジー」(作曲:黛敏郎)が荘厳な雰囲気を醸し出していた。

国民の五輪への関心を高めるために、日本放送協会 (NHK)がオリンピック東京大会組織委員会、日本体育協会、東京都の後援で製作したのが以下の音頭と愛唱歌で、1963年6月23日に発表されてレコード会社各社から競作で吹き込み発売された[36]。

- 「東京五輪音頭」(作詞:宮田隆、作曲:古賀政男、歌:三波春夫・橋幸夫・つくば兄弟・神楽坂浮子・三橋美智也・坂本九・北島三郎・畠山みどり・大木伸夫・司富子)

- 「海をこえて友よきたれ」(作詞:土井一郎、作曲:飯田三郎)

これとは別に、日本ビクターが公募して日本体育協会、オリンピック東京大会組織委員会、東京都が選定し、日本体育協会、オリンピック東京大会組織委員会、東京都、文部省、日本放送協会 (NHK)、日本民間放送連盟(民放連)の後援で1962年5月8日に東京都体育館で日本ビクター主催「オリンピックの歌発表会」で発表されたのが以下の2曲である。

記念発行物

- 記念切手

- 記念貨幣

- 100円銀貨が1964年9月21日(11月24日追加発行)、1000円銀貨が1964年10月2日(10月29日追加発行)に発行された。詳細は東京オリンピック記念貨幣を参照。

- 記念乗車券

東京オリンピック開催が日本にもたらした影響

→詳細は「1964年東京オリンピックのレガシー」を参照

東京オリンピック開催を契機に、競技施設や日本国内の交通網の整備に多額の建設投資がなされ、競技を見る旅行需要が喚起され、テレビ放送を見るための受像機購入の飛躍的増加などの消費も増えたため、日本経済に「オリンピック景気」といわれる好景気をもたらした。

開催地の東京では、開催に向けて競技施設のみならず、帝都高速度交通営団・東京モノレール羽田空港線・首都高速道路・ホテルなど、様々なインフラストラクチャーの整備が行われ、都市間交通機関の中核として東京(首都圏)から名古屋(中京圏)を経由して、大阪(京阪神)に至る三大都市圏を結ぶ東海道新幹線も開会式9日前の10月1日に開業した。これらのほとんどは、現在に至るまで改良やメンテナンスを重ねながら利用されている。

開会式が行われた10月10日は、1966年(昭和41年)国民の祝日に制定され、以降「体育の日」として広く親しまれるようになった(2000年〈平成12年〉より10月の第2月曜日、2021年〈令和3年〉より「スポーツの日」となった)。それまで社会人のスポーツは見る物だったが、ママさんバレーに代表される参加するスポーツが盛んになり、公共のスポーツ施設が各地に造られていった。

「テレビ・オリンピック」

その後、街頭テレビは衰退していった。

東京オリンピックは、ベルリンオリンピックで初お目見えしたオリンピックのテレビ中継技術が格段に向上したことを印象づける大会となった。衛星放送技術を始め、カラー写真・小型のコンパクトカメラの開発などもその特徴である。当時初めてスローモーションの画像を使い、その後のスポーツ中継で欠かせない放送技術になった。

日本では1959年(昭和34年)のミッチー・ブーム以降テレビ受像機(白黒)の普及が急速に進み、1959年(昭和34年)に23.6%だった普及率は1964年(昭和39年)には87.8%に達した。当時非常に高価だったカラーテレビ受像機は、東京オリンピックを契機に各メーカーが宣伝に力を入れ始めた。

計時技術

セイコー(現セイコーホールディングス)が初めてオリンピックの公式計時を担当した。セイコーは電子計時を採用、オリンピック史上初めて計測と順位に関してノートラブルを実現し、世界的な信頼を勝ち取ることに成功した。

記録映画

(画像左側はアベベ・ビキラ選手)

『東京オリンピック』

→詳細は「東京オリンピック (映画)」を参照

『オリンピック東京大会 世紀の感動』

市川崑が総監督を務めて制作された『東京オリンピック』のフィルムを新たなスタッフが再編集・再構成し、シナリオを執筆した作品。1966年5月15日公開。市川の『東京オリンピック』に比べ、実況を含んだ解説の流れる部分が多く、「記録映画」の色彩が濃いため、いわゆる「ドキュメンタリー」に分類されている。154分。

テレビドキュメンタリー

2013年8月にNHK総合テレビジョンで3部作として放送。

→「1964東京オリンピック (テレビ番組)」も参照

テレビの関連番組

- NHKテレビの放送開始60周年記念事業として、2013年に当時の映像記録を視聴者などから提供したもので構成した特別番組が編成されている。いずれもNHK BS1にて放送。

- 2013年1月1日 「伝説の名勝負・東洋の魔女 世紀の金メダルロード」

- 東洋の魔女と呼ばれた女子バレーボール日本代表が金メダルを決定させるソビエト戦のノーカットフルタイムの映像が視聴者から提供された。この試合に関与した選手や、その試合を観戦した著名人のインタビューを交えてその試合を振り返った[38]。

- 2013年12月31日 「よみがえる東京オリンピック1964→2020半世紀を経て発見!20時間の競技映像」

- NHKの取材班は2020年の東京五輪開催決定前の事前取材で、1964年に行われた同大会の記録映像となる16mmフィルムを発見した。この中にはNHKのライブラリーにも残されていない映像も多数発掘された。そこで、この映像にラジオのアーカイブス音源を絡ませ、この大会に参加した選手や当事者へのインタビューを交え、1964年五輪の記憶をよみがえらせる[39]

実況録音

大会終了後、日本放送協会(NHK)から開会式や閉会式、ハイライトとなった競技のラジオ実況放送を収録した磁気録音テープが発売されると共に、その音源をもとに記録LPレコードやフォノシートが製作された。このNHKのマラソン実況放送の音源の一部(国立競技場に戻ってきた時の円谷幸吉とベイジル・ヒートリーのデッドヒート)が、ピンク・ピクルスの歌う「一人の道」の冒頭に使用されている。

開催前後における国民の感情の変化

東京オリンピック開催4ヶ月前の6月上旬、日本放送協会放送世論調査所(現・NHK放送文化研究所世論調査部)が東京と金沢市で事前の世論調査を行った。「オリンピックには大変な費用がかかるので、いろいろな点で国民に負担をかけ、犠牲を払わせている」(東京60.6%、金沢53.7%)、「オリンピック準備のために一般市民のかんじんなことがお留守になっている」(東京49%、金沢29%)、「オリンピックに多くの費用をかけるぐらいなら、今の日本でしなければいけないことはたくさんあるはずだ」(東京58.9%、金沢47.1%)、「オリンピックは結構だが、わたしには別になんの関係もない」(東京47.1%、金沢54.3%)など、圧倒的な国民の支持に熱狂的に迎えられていた訳ではなかった[40]。

日本放送協会放送世論調査所が昭和42年に刊行した「東京オリンピック」では、大会の開会まで政府や関係者が「吹けど踊らぬ国民」をいかに躍らせるかに苦心したさまを各紙の社説などの引用から克明に記し、次のように書き残している。 「実際、開会を目前にひかえて人々の正直な感情は、関係のないお祭りということであったろう。少なくとも開会式までは、その他の人びとにとっては、まったく関係のない出来事と映っていたとしても、無理からぬことであった」

もっとも大会直後の調査では、「オリンピックは日本にプラスだったか」の問いに、89.8%が「プラスだったと思う」と答えている。

空気を変えたのは、開催前年(1963年)から新聞社(全国紙)や総理府(現・内閣府)を中心に行われた「盛り上げキャンペーン」や聖火リレーなどのイベントに加えて、開幕後も技の魅力、興奮であり、自国開催のリアルタイムで複数競技が相互に関係しながら同時進行する、総合競技大会の魔力に国民がくぎ付けになったことがあげられる。大会終盤、日本が団体を制した体操男子は視聴率80%、「東洋の魔女」が優勝した女子バレーボールの決勝は85%を記録した[40][41]。

世界情勢

東京オリンピックの開催期間には、1964年(昭和39年)10月14日のソ連のニキータ・フルシチョフ首相解任、10月16日の中華人民共和国(後述のとおり本大会には不参加)による初の核実験など国際的事件が次々と起こった。これにより「瞬間的に世界の注目を奪われた面もある」と考えられる一方、冷戦下の世界情勢を反映する場として注視の的になるという面もあったようである。この大会はこれらの事件とともに世界史の一つの転換点であった。

- 史上初の3人乗り宇宙船であるソ連のボスホート1号(1964年10月12日打ち上げ、10月13日帰還)は東京上空を飛行するにあたり、オリンピックに参加する「世界の青年に熱烈なあいさつを」送った。

- キング牧師のノーベル平和賞受賞が決定したのも、会期中の10月14日のことである(受賞式典は12月10日)。

- イギリス領北ローデシアは、閉会式当日にあたる1964年10月24日(日本時間では同日午前7時)にザンビアとして独立したため、開会式と閉会式とで異なる国名となった。選手村の国旗なども、同日をもって新国旗に付け替えられた。

- 新興国競技大会 (GANEFO) への参加選手への資格停止処分をめぐり、国際陸上競技連盟と国際水泳連盟と対立していた朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)とインドネシアは、組織委員会が両国の参加を実現すべく両者の間に入り調整を続けるも対立関係は修復されず、両国とも開会式の前日(10月9日)に不参加届を組織委員会に提出して参加しなかった[42][43]。

- 当時アパルトヘイト政策を行っていた南アフリカの参加をめぐって、これに反対・抗議するアフリカ・スポーツ最高会議の要請を受け、国際オリンピック委員会は南アフリカの参加を拒否。これに反発した南アフリカはオリンピック参加を辞退し、アフリカ各国のボイコットは回避された。

- 中華民国と「中国を代表する国家」の地位をめぐって対立していた中華人民共和国は、独立したNOCとしてIOCに加盟していた中華民国の扱いへの反発から1958年にIOCを脱退していたため、当初より参加の予定は無かった(新興国競技大会の項目も参照)。会期中の10月16日に初の核実験(原子爆弾実験)を行ってアジア初の核保有国となっている。

その他

- オフシャルエアラインには聖火も運んだ日本航空が指定され、ダグラス DC-8やコンベア880などの所有機材にロゴが書かれた。

- 開会式では、海上で1年半もの間訓練したブルーインパルスのF-86が、上空3000メートルに五色のスモークで直径1800メートル各五輪の間隔300メートルで五輪のマークを描いたことで話題を呼ぶ[44]。

- 開会宣言の前にIOCのブランデージ会長が片言の日本語で「開会宣言を天皇陛下にお願い申しあげます」と述べた後、昭和天皇が開会宣言を行った。

- 当時、ボディビルや剣道に勤しみスポーツに関心を持っていた作家の三島由紀夫が期間中のオリンピック・リポーターとして採用され、式典、各競技の感動の模様を伝える記事を毎日新聞、報知新聞、朝日新聞などに分載形式で連載した[45]。三島はオリンピック開会の感想として、「やつぱりこれをやつてよかつた。これをやらなかつたら日本人は病気になる」[46]、「小泉八雲が日本人を〈東洋のギリシャ人〉と呼んだときから、オリンピックはいつか日本人に迎へられる運命にあつたといつてよい」とコメントしている[46]。

- 池田勇人首相は、この前の9月に精密検査の結果ガンが見つかり、入院治療をしていて10月10日の開会式は出席したが、閉会式は欠席して、そして閉会式翌日の10月25日に辞任を発表した。翌年夏に死去。

- 日本のお家芸と言われた男子体操団体は、ローマ大会に続いて2連覇を果たしたが、前回のローマ大会と東京大会に限って団体総合では1つしかメダルが授与されていない。東京大会では女子も団体で銅メダルを獲得したが、チームへの1つだけである。他の団体競技では選手全員にメダルが授与されているので、このようなケースは珍しい。2006年10月19日になって表彰の楯が各選手に贈られた[47]。

- 閉会式は誘導のトラブルからこれまでの慣例と違い国別の整然とした行進にならなかったが、そのために却って、各国の選手が入り混じり腕や肩を組み合って入場するものとなった。その後のオリンピックでは東京方式が採用されるようになった。ただし国別に選手が入場しなかったのは1956年メルボルンオリンピックが先である。

- 大会後の日本における祝勝会にはメダル取得者が呼ばれていたが、男子バレーボールチームは1964年東京オリンピックのバレーボール競技でメダルを取ったにも拘らず、連絡ミスにより参加できなかった。

- 諸外国から来日するオリンピック関係者や各国元首たちを接待するための女性スタッフを30名採用し、「コンパニオン」と命名した(1964年東京オリンピックのコンパニオン参照)。「コンパニオン」という語が日本で知られる契機という。陸上競技関係者(オリンピック出場経験者である田島(土倉)麻や星野(吉川)綾子など)に声がかけられたほか一般公募もされたが、「公募」は結局コネ採用ばかりで総理大臣の次女と三女、日本オリンピック委員会長の長女、日立製作所顧問の長女など大会関係者の子女が数多く含まれていた。コンパニオンの一人の西村亜希子は、報知新聞の企画で対談したプロ野球・読売ジャイアンツの長嶋茂雄と1965年(昭和40年)に結婚した。

- 公募で決まった公式標語は「世界は一つ東京オリンピック」。名古屋の中学生の作品。

- 1966年、アメリカ映画『歩け走るな!』(コロムビア映画、チャールズ・ウォルタース監督、ケーリー・グラント主演)が制作・公開された。オリンピックを含めた当時の東京の様相が色濃く描かれている。

- 日本国内ではチケットの売れ行きが好調で種目によっては徹夜で売り場に並ぶなどの現象も見られた。しかし海外におけるチケットの売れ行きはあまり良くなかった。当初の割り当て分を全て完売したのは大韓民国(韓国)のみでそれ以外の国々では競技によっては完売したチケットがあったが、全て完売した国は無かった。その理由について「チケットを買ってもホテルが予約できないので行けない」という声が多かったという[48]。日本と韓国はまだ外交関係を結んでいなかったが[注釈 6]、北朝鮮と異なり、韓国は東京五輪に参加した。

- 日本中の関心がオリンピックに集中したため、プロ野球もこれに配慮して公式戦の日程を前倒しして消化し、日本選手権シリーズの日程もプロ野球史上最も早い9月29日開幕、第7戦予定は10月7日としていたが、南海ホークスと阪神タイガースの関西圏チーム同士で争われた実際の1964年の日本シリーズは10月1日開幕となった上、雨天による試合延期や両チームが3勝ずつで並ぶ接戦などもあって、阪神甲子園球場で行われた第7戦はオリンピック開会式当日の10月10日の夜となり、注目度は大きく下がった[注釈 7]。

- 開催期間中に国立霞ヶ丘陸上競技場の織田ポールに翻った五輪旗は、アベリー・ブランデージIOC会長から組織委員会会長の安川に寄贈されたのち、安川が母校の福岡県立修猷館高等学校に寄贈した。かつては運動会の入場行進に使用されたが、現在はレプリカを使用して現物は同校の資料館に額入りで展示されている。

脚注

関連文献

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.