トップQs

タイムライン

チャット

視点

ブロードバンドインターネット接続

大容量通信ができるインターネット接続サービス ウィキペディアから

Remove ads

ブロードバンドインターネット接続(ブロードバンドインターネットせつぞく、英語: Broadband Internet access; BIA)とは、大容量通信ができるインターネット接続サービスを指す。

米国連邦通信委員会(FCC)は2024年3月よりブロードバンドを下り100Mbps/上り20Mbpsの実効速度を有するものと定義している[1]。一方、米国会計検査院(GAO)の聞き取りでは小規模事業でも下り100Mbps/上り25Mbpsが最低限必要だと述べられている[2]ほか、電子フロンティア財団は上り下り共100Mbps程度まで増速せよという意見を出している[3]。なおFCCは将来的にブロードバンドの定義を下り1Gbps/上り500Mpsへと引き上げる予定となっている[4]。

日本では上り下り30Mbpsを超高速ブロードバンドと定義している(#速度の定義参照)。また1Gbps級のブロードバンドはギガビットブロードバンドと呼ばれており、イギリスがその普及を進めている(後述)。

ブロードバンドの対義語はナローバンドであり、ナローバンドは低容量なダイヤルアップ接続やISDNやPHSなどを意味する。低容量なADSLなどもナローバンドと呼ばれている[5]。ブロードバンドとナローバンドの間はミドルバンドと呼ばれている[6]。

Remove ads

概略

1980年代の高速回線は、回線料金や接続料金が高価(月額数十万円以上)な、通信速度512kbpsから1.5Mbps程度・特殊なケースで6Mbpsから数十Mbpsデジタル回線(光ファイバー)であったため、大企業やコンピューター関連企業、さらには先進的な大学・研究機関が利用するものであった。

それ以外の法人・団体や個人などは、時間従量制のアナログ電話回線モデムやISDNによる低帯域(数十kbps〜128kbps程度)ダイヤルアップ接続サービスを利用していた。

1990年代、既存のツイストペアケーブル通信線路を用いて、音声信号ではなく、高周波数かつ高帯域の電気信号により通信を行うDSLや、ケーブルテレビの同軸ケーブルを用いた通信サービス(DOCSIS)が開発された。

2000年代には、光ファイバーを直接・間接にユーザ個宅まで引き込むFTTH・FTTxも敷設を開始した。光ファイバーで放送を行う光放送が登場してケーブルテレビと競合し、ケーブルテレビも徐々にFTTHへと転換して通信業者とCATV事業者の差が埋まっていった。

2010年代にはFTTHによる家庭向け10Gbpsのサービスが登場した。また、低速なISDNとADSLは保守コストの問題から終了が発表され[7][8]、デジタルケーブルテレビも同軸ケーブルの設備の老朽化[注 1]が進み[9][10][11]、代わりに光回線が普及していった。

2020年代には光回線がユニバーサルサービス化される予定となっている。

Remove ads

用語

要約

視点

ブロードバンドはもともと広周波数帯域を意味していた。例えば家庭向けデータ通信が一般化する前よりケーブルテレビ会社では広帯域通信システム(ブロードバンド・コミュニケーション・システム)によって有線テレビ放送以上のサービスが可能となっていた。

その後、1980年代になってイーサネット2.0が登場し、同軸ケーブルがデータ通信用としても用いられるようになったが、狭帯域なベースバンド同軸ケーブルでは最大50Mbpsの半二重通信しか行うことができなかった[12]一方、広帯域なブロードバンド同軸ケーブルでは最大数百Mbpsの全二重通信が可能となっていた[12]。

1988年には光ファイバ中心の広帯域で高速なブロードバンドISDN (B-ISDN) 仕様の ITU-T Rec. I.121 が登場し[13]、従来のツイストペアケーブル中心の狭帯域で低速なISDNがナローバンドISDN (N-ISDN) と呼ばれるようになっていった[14]。この I.121 ではブロードバンドISDNを周波数帯域の広さではなく伝送速度の速さによって定義しており[14]、その後も通信速度の高速な回線がブロードバンドと、通信速度の低速な回線がナローバンドと呼ばれるようになっていった。

その後、米国のケーブルテレビ会社がインターネット接続にもブロードバンドという用語を使うようになったとされる[15]。

速度の定義

ブロードバンドと呼ばれる速度は年々上昇している。初期のインターネット接続ではブロードバンドISDN(156Mbps又は622Mbps)以下の速度はもとよりナローバンドISDN (1.544Mbps又は2.048Mbps[14]) 以下の速度でもブロードバンドと呼ばれていた。

例えば1999年の米国連邦通信委員会 (FCC) の報告書 FCC 99-5 ではダイヤルアップ接続の速度を上回る「下り上り200kbps以上」をブロードバンドと定義していた[16]ものの、その報告書では将来的に技術の進化によって「我々は今日のブロードバンドがナローバンドになったと見做すだろう」とも記述していた[16]。その後、米国ではその宣言通りブロードバンドの定義が増速されていった:

一方、日本では民間において「512kbps以上」がブロードバンドと呼ばれるようになったとされる[21][22]が、2001年の国のe-Japan戦略ではブロードバンドという用語を用いず、音楽ダウンロード向きのものが「高速インターネットアクセス網」(速度未規定)と、大容量映像ダウンロード向きのものが「超高速インターネットアクセス網」(30Mbps〜100Mbps目安)と規定された[23][24]。なお当時のe-Japan戦略における「超高速インターネットアクセス網」は光ファイバ等を前提としていた[23]ものの、その数年後にはADSLやCATVインターネットなどが増速によって名目速度下り30Mbps以上に達している。

その後、2006年の「次世代ブロードバンド戦略2010」において上り下り共に30Mbps以上が「超高速ブロードバンド」と定義され[25]、2010年の「光の道」で超高速ブロードバンドが単に「ブロードバンド」と呼ばれるようになっていった[26]ものの、その時点においても速度の定義は名目速度に留まっていた。

2020年にコロナ禍が広まってテレワークや遠隔教育が広く行われるようになると、ブロードバンドのユニバーサルサービス化を検討する「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」ではブロードバンドの品質基準が問題となっていった[27]。しかしながら2022年2月2日時点での有線ブロードバンド品質基準案では、未だ実効速度の測定手法が確立されていないとして、暫定的に従来の「上り・下りの名目速度30Mbps以上」にすることが示された[28]。

実効速度を含む実効品質の測定手法の確立は2020年より「固定ブロードバンドサービスの品質測定手法の確立に関するサブワーキンググループ」によって進められ、2024年9月には「固定ブロードバンドサービスの品質測定手法等に関するガイドライン」が策定された[29]ものの、その品質測定結果の公表は事業者の任意となった[30]。

2022年6月に成立し2023年6月に施行の電気通信事業法の改正では高速度で送受信するブロードバンドサービスが「高速度データ伝送電気通信役務」として定義され[31][32]、そのうち総務省令で定められたものは「第二号基礎的電気通信役務」として定義された[32]。しかしながら2023年1月現在、その速度は未定となっている。

また世界ブロードバンド協会 (WBBA) ではブロードバンドの世代を以下のように定めている[33][34]:

Remove ads

ブロードバンドの人権化・義務化・ユニバーサル化

この節の加筆が望まれています。 |

台湾では2020年にデジタル担当大臣の唐鳳(オードリー・タン)が「台湾ではブロードバンド接続が人権として認められている」と語っている[35][36]。

日本では2019年より開始されたGIGAスクール構想およびコロナ禍の発生によって2020年に「家庭学習のための通信機器整備支援事業」が開始され、子供の居る家庭にモバイルルーターが無償貸与されるようになった[37]。また2022年にはブロードバンド回線のユニバーサルサービス化のための電気通信事業法の改正が成立し[32]、その2023年の施行に向けて「ユニバーサルサービス政策委員会 ブロードバンド基盤ワーキンググループ」が開催され[31]、高速度で送受信が可能な「高速度データ伝送電気通信役務」のユニバーサルサービス化が行われる予定となっている。また配管の問題などで光ファイバーを引けない集合住宅も課題となっており、2023年12月にはそれに関する政策提言などを行う一般社団法人集合住宅デジタル高度化協議会(CDEfC)が設立された[38]。

韓国では2020年に一部地域を除いて100Mbpsの有線ブロードバンド回線がユニバーサルサービスとなったものの、工事費は自己負担のままで地域によってはその工事費が高額になっているとされる[39]。

またイギリスでは2020年12月に「2021年ギガビット普及計画」を、2021年3月に「プロジェクト・ギガビット」を公表し[40]、2021年7月には「電気通信インフラ(貸借資産)法」[注 3]が制定されて家主や地主に対するブロードバンド敷設許可の裁判所経由での取得が可能となり[41]、2022年12月には「建築等規則」[注 4]が改定されて新築におけるギガビットブロードバンド接続の利用可能性が義務付けられ[41][42]、2025年までにメタルケーブルを使った旧式のネットワークが終了される予定となっている[41]。

既に1Gbps有線ブロードバンド回線が普及しているシンガポールでは2024年より10Gbpsの有線ブロードバンド回線の普及に支援を行う予定となっている[43]。

主なブロードバンドの形式

要約

視点

有線ブロードバンド

ブロードバンドのアクセス回線の提供サービスには自社網を使ったものと他社網を借りたものが存在する。自社網と他社網の両方を使ったサービスも存在する。自社の光ファイバ網を使った光アクセス回線提供サービスには主に以下が存在する:

- 通信系(NTTのフレッツ光、KDDIのauひかりなど)

- 電力系(東京電力系のTEPCOひかり(auひかりに移行[注 5])、関西電力系のeo光、中部電力系のコミュファ光(KDDIへ売却)、九州電力系のBBIQ、沖縄電力系のひかりふる[45](終了)など)

- CATV系 (J:COM系、TOKAI系、CCJ系、CNCI系など)

- 鉄道系(東急系のイッツコム、近鉄系のKCN、阪神電鉄系のベイコムなど)

主な光アクセス回線の提供者の地域と最大速度は以下となっている(最大速度は地域の一部のみ):

- フレッツ光クロス

- フレッツ光ギガファミリー/ギガマンション

- auひかり ホーム1ギガ/マンション ギガ

- auひかり 10G

- 中部テレコミュニケーションの「コミュファ光 ホーム10G」

- 東京は八王子・日野、神奈川は西湘、千葉は木更津と東関東のみ。その他の地域は関連会社のauひかり経由(「光 10G コース on au ひかり」)でのみ10Gbpsに対応。ただしJ:COM 群馬は下り1Gbps/上り100MbpsのHFCのみ。

- 「TOKAIケーブルネットワーク」だけでなく傘下の「仙台CATV」「厚木伊勢原ケーブルネットワーク」「いちはらケーブルテレビ」「エルシーブイ」「トコちゃんねる静岡」「倉敷ケーブルテレビ」「テレビ津山」「沖縄ケーブルネットワーク」なども含む。

- 厚木伊勢原ケーブルネットワークの「あゆネットひかり10G」、いちはらケーブルテレビの「あいチャンネットひかり」、東京ベイネットワークの「ベイネット光 ホーム10G」「ベイネット光 マンション10G」

- TOKAIケーブルネットワーク及びトコちゃんねる静岡の「ひかりdeネット10G」

- 沖縄ケーブルネットワークの「ヒカリにらい 3G」

- エヌ・シィ・ティの「NCT光 10G」、上越ケーブルビジョンの「JCV光 光10ギガコース」

- かいてき光10G

- 子会社の古河ケーブルテレビも含む。

- ひかりネット10ギガ

- ケーブル光10G

- マーブルネット 10Gコース

- 伊豆急ケーブルネットワークの「IKC光 光NET 10ギガ/光NET 10ギガ エキスパート」

- 「近鉄ケーブルネットワーク」(KCN)だけでなく傘下の「KCN京都」「こまどりケーブル」「テレビ岸和田」も含む。

- 姫路ケーブルテレビの「10Gコース」、BAN-BANネットワークスの「10ギガコース」、及びベイ・コミュニケーションズの「Baycom光10G」

無線ブロードバンド

無線によるブロードバンド回線も移動体通信ネットワーク/Mobile Wireless Access (MWA)を中心に普及している。これには4G(LTE-Advanced・WiMAX 2.1)や5G(WiMAX 3及びXGP 4.0を含む)が存在する。移動体のブロードバンド回線はモバイルブロードバンド(Mobile broadband)と呼ばれている。日本のモバイルブロードバンドの主な提供者にはNTTドコモとKDDI (au)とソフトバンクと楽天が居る。

移動体通信ネットワークは容量に限界があるため、公衆無線LANへのデータオフロードも行われている[67]。またiOS 11以降ではMultipath TCP機能によって(公衆)無線LAN経由で捌けなくなったデータを自動的に移動体通信ネットワーク経由へと流すことも可能となっている[68][69][注 6]。

携帯会社の公衆無線LANサービスではSIMカードを使ったEAP-SIM認証方式 (旧来のSIM向け)[71][72]及びその後継のEAP-AKA認証方式 (3G以降のUSIM向け)[72]に対応するものが多い。自治体などの無料の公衆無線LANサービスでは旧来の無認証/パスワード認証/キャプティブポータル認証に代わり、安全な OpenRoaming ベースの Cityroam への移行が進んでいる[73](「TOKYO FREE Wi-Fi」[74][75]、「Osaka Free Wi-Fi」[76][77]など)。この OpenRoaming 対応アクセスポイントへの接続では認証にキャリアのSIM(前述のEAP-AKA)を用いることも可能となっている(対応キャリアのみ)[78]。

- 2023年4月現在、千葉県柏市増尾(送受信)と大阪府大阪市西区九条1丁目(受信)のみ

- NTT系のNTTBP、KDDI系のワイヤ・アンド・ワイヤレスなどが参加している[77]。

- 1接続における最大値であり、マルチリンクオペレーション (MLO) 非対応の11ax以下でもデュアルバンド/トライバンド/クアッドバンドのWi-Fi親機の総容量はこれを超えることが出来る。

- ワイヤ・アンド・ワイヤレスとUQコミュニケーションズのWi-Fi網を使用。なおUQ側のUQ Wi-Fiプレミアムも存在したが2023年にサービス終了した[79]。

- 古いBBモバイルポイント(Yahoo! BBでのサービス名は「おでかけアクセス」[80])も存在したが、2022年6月30日に他プロバイダーへの対応(ローミング)を終了した[81]。

- 使用には『au Wi-Fiアクセス』アプリ(『au Wi-Fi接続ツール』アプリの後継)が必要となる。

- 160Mhz 256QAM 8x8MIMOの場合(2x2MIMOのスマホでは4分の1となる)

- 160Mhz 1024QAM 8x8MIMOの場合(2x2MIMOのスマホでは4分の1となる)

- 4096QAM 16x16MIMOの6GHz帯-1 320Mhz(46Gbps)、6GHz帯-2 320Mhz(46Gbps)、5GHz帯-1 240Mhz(34.6Gbps)、5GHz帯-2 160Mhz(23Gbps)、2.4GHz帯 40MHz(5.8Gbps)のペンタバンドをマルチリンクオペレーション (MLO) した場合(2x2MIMOのスマホでは8分の1となるほか、日本では6GHz帯が480MHz幅しか確保されておらず6GHz帯-2が半分となる)。なお2024年時点では4x4MIMOで速度4分の1が限界となっており、6GHz帯が一つのクアッドバンドで5GHz帯-1が160MhzのTP-Link Archer BE900(24.4Gbps)、6GHz帯が一つのクアッドバンドで2.4GHz帯が1024QAMのNETGEAR Orbi 970 (27Gbps)、5GHz帯が一つのクアッドバンドのASUS ROG Rapture GT-BE98 Pro (30Gbps) 及び ASUS ZenWiFi BQ16 Pro (30Gbps) が市場にある。またチップではペンタバンドで36Gbpsの「MediaTek Filogic 880」が登場している。

固定回線向けブロードバンドにも無線を使った固定無線アクセス(FWA)が存在している。これは家の屋外や窓際に固定アンテナを設置して基地局と送受信するというものである。FWAには短距離のものと長距離のものが存在する。長距離の固定無線アクセス用に開発された民生規格では4.9Ghz帯で20Mhz幅の高出力無線LANのIEEE 802.11jが最大通信速度54Mbps、同帯同幅の固定向けWiMAXが最大通信速度74.8Mbpsと低速になっており、高速アクセス回線では主に4.9GHz帯のIEEE 802.11j/n(100Mbps以上[93])や18GHz帯・準ミリ波帯・ミリ波帯などの固定マイクロ回線が使われている。中継機を使うことで更に長距離での無線伝送が可能であり、主に災害で光ファイバーが切断された時のバックアップ用アクセス回線や中継回線として使われている(離島などの有線敷設が著しく困難な地域では未だ主回線として使われてる場合もある)。

洋上の航空機や遠洋の船向けのブロードバンドには「ハイスループット衛星」(HTS; 高速かつ大容量な通信衛星[94])による衛星インターネットアクセスが使われている。これにはインテルサットの「GX Aviation」「Fleet Xpress」[95]、Viasatの「Exede In the Air」[95]、スペースXの「スターリンク」、スカパーJSATの「JSATMarine」などが存在している。また通信衛星は海底ケーブルなどの国際回線が事故や災害や事件などで切れた場合の国際通信の最後の頼みの綱ともなっており、特に海底ケーブルが1本しか繋がっていないトンガのような島国で活躍する機会が多くなっている[96][97]。しかしながら宇宙との送受信を行う高速衛星通信は小型化の難しいパラボラアンテナやフェーズドアレイアンテナが必要となるため用途が限られており、大気圏に置いてより小型のアンテナで送受信が可能な成層圏プラットフォーム (HAPS) も検討されている。

なお衛星インターネットは通信に高い周波数を使っているためより天候の影響を受けやすく[101]豪雨で不通となりやすい[102]。

衛星以外でも無線ブロードバンドは光ファイバー接続に比べて上りの速度が遅かったり、大気条件や建物の条件によって安定性が低くなったりするため、遠隔医療やテレワークや遠隔教育には不利となる[3][103]。また輻輳にも弱いとされている[104]。

建物内での接続安定性を上げるためには、宅内〜部屋内まで有線回線を引き、端末近くに無線LANのアクセスポイント(Wi-Fiスポット)やLTEのフェムトセルを設置する必要がある。また有線(及び無線)で接続された複数の無線LANアクセスポイントは「Wi-Fi EasyMesh Release 2」のオプションの「IEEE 802.11r」対応によって高速な接続先切り替え(ハンドオーバー)が可能となっている[105][106][注 7]。また各部屋まで光ファイバを引いて繋げるようにするホームファイバーネットワーク / Fiber to The Room (FTTR) の仕組みも開発されており(家庭用受動光ネットワークのG.fin (ITU-T G.994x) 、P2PファイバーネットワークのG.p2pf (ITU-T G.9930) など)[108][109]、世界ブロードバンド協会 (WBBA) がその FTTR を第5世代ブロードバンド (BB5) の接続性として規定している[34]。

Remove ads

ブロードバンドの利用拡大

要約

視点

ブロードバンドによるインターネット接続は、当初から定額制で提供され、通信料金や時間帯を意識せずに利用できるため、普及とともにインターネットの利用形態に大きな変化をもたらした(もっとも同様に、フレッツ・ISDNなどのナローバンド定額制サービスも先行して提供されていた)。

常時接続である事を生かしたIP電話・インターネット電話、大容量のデータを短時間に送受信可能になった事によるクラウドコンピューティング・インターネット接続経由でストレージにアクセスするSoIP(オフサイト・データ・ストレージ)、ブロードバンドビデオオンデマンド・IP放送(IPテレビ)などの動画放送など、新しいサービスが可能となった。

Web閲覧

Webページは既にブロードバンドを前提としたリッチコンテンツが中心となっており、例えば2024年10月1日時点のデスクトップ向けサイトでは中央値(50%タイル値)が約2.7MB、75%タイル値が約5.3MB、90%タイル値が約11MBとなっている[111]。一方、Webページの読み込みは2秒を超えるとじれったく感じ[112]、3秒を超えると直帰率が増えると言われており[113]、遅延読み込みやレンダリング時間などもあるため単純計算は出来ないものの、快適に閲覧するためには十分に速い通信回線が必要となる。

通話(IP電話・IPテレビ電話・テレビ会議)

IP通信を使用した通話(VoIP・IP電話)ではADSLや低速FTTHの時代に品質の低いセカンダリ電話が登場した。初期のVoIPではIP端末間の通話のみとなっていたが、2002年11月に電話番号050がIP電話へと割り当てられたことで(050IP電話)、VoIPでも一般加入電話との発着信が可能となった[114]。

その後、ブロードバンドを使った品質の高いプライマリ電話のIP電話が登場し、一般加入電話と同じ市外局番の電話番号の使用が認められたことでIP電話は広く普及していった(ひかり電話など)。プライマリ電話はネットワーク品質の規定があることから閉域IP網内(非インターネット)の優先通信機能を使った有料サービスが中心となっている。

IP電話から一般加入電話や他社IP電話への接続には長らく旧来の公衆交換電話網 (PSTN) が用いられてきたが、2021年1月よりIP電話の事業者同士でIPのまま電話交換が行われるようになり[115]、2024年12月にはNTTの一般加入電話までIP網での電話交換へと切り替えられた[116]ものの、料金は従量制のままとなっている。

一方、非優先通信のインターネットを使ったインターネット電話(音声通信・ボイスチャット)ではSkypeのようなP2P通信による無料の通話サービスが人気となり、ブロードバンドの常時接続によって、それらを繋ぎっぱなしした「オンライン同棲」も一般化するようになった。

またブロードバンドにより、1対1だけでなく多対多の通話(グループ通話、電話会議)も一般化していった。SNSでも「Clubhouse」などの音声SNSが登場し、短文SNSの「Twitter」でも音声会話機能の「Spaces」が登場した。

テレビ電話・テレビ会議

この節の加筆が望まれています。 |

IP通信を使用したテレビ電話は初期のVoIP規格(H.323やSIP)より対応しており、例えば2004年にはNTTよりIPテレビ電話端末の「フレッツフォン」が登場している[117][118]。

インターネット電話でも上述のSkypeなどテレビ電話に対応しているものは多い。

NTTグループの発表によればオンライン会議の疲労感は音質に左右されるとされる[119]が、音質は物理的なマイクやイヤホンだけでなく圧縮コーデックによっても左右される。圧縮コーデックの音質基準には平均オピニオン評点 (MOS) などが存在するが、基本的に圧縮率の高いコーデックは音質も低いものとなっているため、高音質にはより広い安定した回線帯域が必要となる。

放送(光放送、IP放送、テレビ同時配信)

→「通信と放送の融合」も参照

ブロードバンドによる放送も行われているが、通常の放送波に乗っている放送データの容量は以下のように膨大なものとなっている:

そのためインターネット経由での再送信は効率が悪く、別の方式による再送信が中心となっている。しかしながら地上デジタル放送の送信設備において経費の上昇が進んでいるため[123]、2021年より総務省では難視聴放送のブロードバンド代替が検討されるようになった[124]。

光放送とインターネット再送信

光回線においては通信系光ファイバー(光通信)と放送系光ファイバー(光放送)との多重化(光波長多重通信)による統合が行われている。また多重化せずに光通信用と光放送用の2芯で提供するサービス(eo光テレビ[125]など)も存在する。

光放送の方式では光ファイバに放送波を変調して載せた放送波変調方式(スカパー!プレミアムサービス光(フレッツ・テレビ)等)と、光回線のIP伝送で閉域網より放送データを送るIPマルチキャスト方式(ひかりTV等)が主流となっている[126]。

放送波変調方式(RF光伝送)では通常の放送波のパススルーが行われている。具体的には放送波を光信号に変換したあと光スプリッタで分配し、各戸の光回線終端装置で同軸ケーブル上の電気信号に戻すという形であり、電気信号に戻した後は一般的なテレビチューナーを使っての視聴が可能となる。また放送波変調ではパススルー信号に加えて旧来の有線テレビジョン放送(CATV)向けセットトップボックス用トランスモジュレーション信号を多重化することも行われている[127]。光ファイバは非常に広帯域となっているため、放送波変調ではデータ通信へと影響を与えずに上記の表にある全ての放送信号を常に同時に提供することが可能である。

IPマルチキャスト方式では一般的に閉域IP網での優先通信が使われており、IPv6プロトコルのマルチキャストリスナ探索 (MLD) によって必要な受信者にのみ必要な放送データが送られるようになっている[128]。また光スプリッタで分岐された受動光ネットワーク (PON) の部分ではマルチキャストLLIDによって単一データを複数契約者の光回線終端装置(ONU)が同時に受信するようにすることができる[129]。視聴には一般的なテレビチューナーが使えず、専用のセットトップボックスなどを用いる必要がある。IPマルチキャスト方式は優先通信によって帯域を圧迫するため動画の再圧縮が行わており、その視聴に必要な通信速度は、例えば「ひかりTV」ではHD放送で1チャンネル当たり15Mbps[130]、4K放送で1チャンネル当たり30Mbpsとなっている[130]。トリプルチューナー搭載のセットトップボックスも存在し、その数倍の通信容量が1セットトップボックス当たりで使われるようになっている[130]。

それら方式に使うことのできる一部の放送受信機器は、家庭内ネットワーク向けのDLNA接続方式とDTCP-IP通信の組み合わせによって放送の家庭内IP再送信が可能となっている。またDCTP+ (DTCP-IP 1.4) やDLPAリモートアクセスの登場によってインターネット経由での放送再送信も可能となっている。

モバイル放送

モバイル端末向けでは電波を使った世界共通のモバイル端末向け放送規格として5G放送(5G Broadcast)[注 13]があるものの、5G放送は海外でもまだ検討段階となっており普及が進んでおらず[131][132]、また日本独自規格ではISDB-Tのワンセグ放送が普及していたものの、ワンセグ非対応なiPhoneの登場によってワンセグの受信可能率は低下してしまっている[133]。

そのため、公共放送ではインターネット経由での同時配信が重要となっていった[133]。

インターネットでの同時配信

非優先通信かつ1対1の通信(ユニキャスト)が基本のインターネットを経由するIPユニキャスト方式の同時配信サービスも登場している。この方式では一般的なWebブラウザで視聴できるものが多い(専用アプリもある)。

2007年には総務省の支援のよって研究開発されていたP2Pベースの放送受信ソフトウェア「KeyHoleTV」がテレビ放送の同時配信を行っていた[134]。その後、2010年にはラジオ放送の同時配信サービス「radiko」が登場し、2020年代にはテレビ放送の同時配信サービスも登場した。

2020年、NHKがSD画質(1.5Mbps)のテレビ同時配信サービス「NHKプラス」を全日帯で始め[135]、2022年4月にはそれが24時間化された[136]。また、民間放送も2022年4月より「TVer」でテレビ同時配信を行う予定となっている[137]。

ビデオオンデマンド

この節の加筆が望まれています。 |

#実際の通信速度で後述。

OSとアプリケーション

一般的な情報機器には機器を動かすための基本ソフトウェアであるOS(オペレーティングシステム)が搭載されており、またそれに加えて様々な目的に適した応用ソフトウェア(アプリケーションソフトウェア)も導入されているが、ソフトウェアが高度化するにつれて、そのダウンロードやアップデートの容量は大きくなっていっている。

Android TVを含むテレビやBDレコーダーでは地上デジタル放送やBSデジタル放送の放送波を使った「放送ダウンロード」によるファームウェア更新が可能となっている(エンジニアリングサービス)ものの、それ以外の情報機器では基本的にインターネット経由でのソフトウェア更新が必要となる。

一般的なソフトウェアの多くは配信にコンテンツデリバリネットワーク(CDN、コンテンツ配達網)を採用しており、大容量のソフトウェアでも高速で効率的なダウンロードが可能となっているものの、OSの容量はCDNを以てしても大きく、そのダウンロードは一般ネットワークにまで影響を及ぼしている[138][139][140][141]。そのため、OSのアップデートを分離して高速化したアクセス回線サービスも登場するようになった(OCN 光の「IPoEアドバンス」[142]など)。

ゲーム

一般的にゲーム用の回線では速度よりも低遅延性(レイテンシの低さ)や安定性(パケット損失の起こらなさ)が重要となる。一部の家庭用ルーターではゲーミングパケットを優先するQoS機能が付いている[143]ものの、その効果はアクセス回線までは及ばないため[注 14]、狭い帯域の共有アクセス回線では待ち行列(キュー)による遅延やタイムアウトによるパケット損失が起きてしまう。そのため、ブロードバンドは低遅延性や安定性においても重要となる。

また速度自体もゲーム用途において年々重要となっている。ゲームのリッチ化やダウンロードコンテンツ (DLC) の増加によって1ゲーム当たりの容量が100GBを超えるようになった一方、ストレージでは大容量化よりも高速化によるロード時間短縮が進んでおり(PlayStation 5やXbox Series X/S、Windows PCのDirectStorage APIなど)、ゲームの入れ替えにおいてダウンロードの必要な機会が増加している。

その他、モバイルデバイスの普及によって多くのゲーミングプラットフォームがローカル経由だけでなくインターネット経由でのリモートプレイにも対応し (Xbox Remote Play[144]、PS Remote Play[145]、Steam Linkなど) 、またホスト機側をデータセンターに置いたクラウドゲーミングサービスも登場した (GeForce Now、PlayStation Now、Xbox Cloud Gamingなど) が、これらもインターネットで映像の伝送が行われるために回線速度が重要となる。例えば PlayStation 5 のクラウドゲーミングでは4K解像度で52Mbps以上のインターネット回線が推奨となっている[146]。またインターネット経由でのリモートプレイではホスト機[注 15]側のインターネット回線の上り速度も重要となる[147]。

またプレイ中に常時大容量のダウンロードを行う「Microsoft Flight Simulator 2024」のようなゲームも登場しており、そのシステム要件には必要なインターネットの実効帯域が規定されている(推奨で50Mbps、理想で100Mbps)[148]。

オンラインストレージ、オンラインバックアップ

この節の加筆が望まれています。 |

Microsoft OneDrive、Google ドライブ、Apple iCloud DriveなどのOS標準のオンラインストレージサービスが登場している。

ポイントクラウド動画

この節の加筆が望まれています。 |

ポイントクラウド(3次元点群データ)の動画データのリアルタイム送信には圧縮無しで数百MB/s (数Gbps) の実効帯域が必要となる[149][150][151]が、帯域を節約するためのポイントクラウドのリアルタイム圧縮手法も登場してきている[149] (MPEG-PCCなど)。

ローカルAI

この節の加筆が望まれています。 |

Googleにより開発された深層学習モデル「Transformer」の登場によってAIモデルの大型化が可能となり[152]、大規模言語モデル (LLM) のような大型のAIモデルが多数登場した。

またモバイル向けに開発されたAIモデルのパラメータ量子化技術によって大型モデルがVRAM搭載量の少ないコンシューマー向けGPUでも実行可能となり[153]、その上、VRAM搭載量の多いApple M2 Ultraなどの登場によってローカルでも更に大型のAIモデルが動かせるようになり[154]、これによってChatGPTのようなクラウドLLMだけでなく、LLaMA や Command R+ のようなローカルLLMもブームとなっていった。

ローカルLLMを動かす事自体にはインターネット接続は必要無いものの、ローカルLLMのモデルのダウンロードにはインターネット接続が必要となる。またローカルLLMのモデルは時折アップデートも行われている[注 16]が、ローカルLLMのモデルのサイズは十数GBや数十GBに及んでいる。そのため、ローカルLLMモデルのダウンロードに向けて十分に高速なインターネット接続が必要と明記とする「LM Studio」のようなグラフィカルフロントエンドも登場している[155][156]。

Remove ads

実際の通信速度

要約

視点

民生用ブロードバンド回線は帯域保証のされないベストエフォート(最善努力)となっており、途中で回線が共有されているため、様々なボトルネックが存在している[157]。2021年時点で30%前後のユーザーがインターネットの実効速度の問題を経験しており[158]、その実効速度の問題は映像配信だけでなくWeb会議にも影響を及ぼしている[158]。

FCCは下り100Mbpsをブロードバンドと、日本は下り30Mbpsを超高速ブロードバンドと定義しているが、実際にオンデマンド動画配信で4K動画を視聴するのに推奨される通信速度は以下となっている:

そのため同世帯の二人以上が各々で4K動画を視聴する場合、30Mbpsでは不足する状態となる(2020年現在の日本の世帯平均人数は2.27人[163])。また光ディスクのUltra HD Blu-rayでは82Mbps以上の映像が可能となっており、2022年現在のネット配信動画はそれよりも低いビットレートが主流となっている。

また4K解像度のライブ動画配信に必要な通信速度は以下となっている:

ライブ動画配信は一般的な映画(24fps)に比べてフレームレートが高く、またリアルタイムエンコードの必要性から高い処理量を使った高度な圧縮が難しく、また動画全体を見てのビットレートの再配分(マルチパスエンコード)も不可能なため、所要ビットレートが増大する傾向にある。

光通信速度

アクセス回線の分岐数、プロバイダー (ISP) との境界であるネットワーク終端装置(PPPoEの場合)や仮想固定通信提供者 (VNE) との境界である網・網インタフェース(NNI; IPoEの場合)の回線容量、ISP内又はVNE内のルーターの処理能力や回線容量、バックボーンの回線容量やインターネットエクスチェンジの交換能力などがボトルネックとなってるため、通信規格最高速度を宣伝していても実際の通信速度は低くなる。

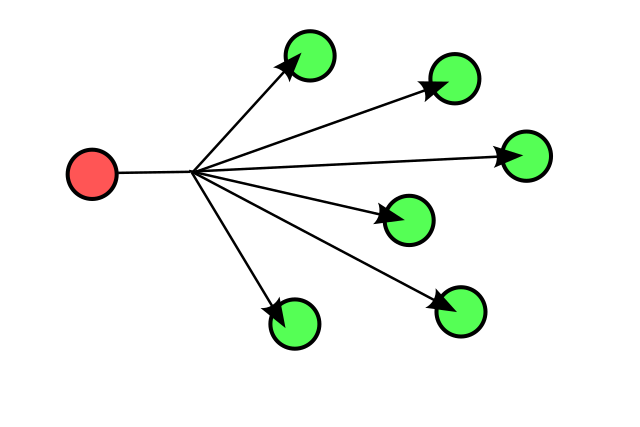

受動光ネットワーク (PON) の図。四角A、四角B、四角C、四角Dは1:1のユニキャストパケット、丸Vは1:多のマルチキャストパケット。

民生向けFTTHサービスでは回線の帯域が契約者間で共有されており、例えばNTTの「フレッツ光」のアクセス回線では光スプリッタ(光分岐器)によって1Gbps契約の場合に予備も含めて最大32分岐(1分岐当たり約30Mbps)、10Gbps契約の場合に予備も含めて最大64分岐(1分岐当たり約150Mbps)されて、その帯域が契約者間で共有されることとなる(シェアドアクセス方式)[157]。平均分岐数は2016年度末にNTT東日本で11.8分岐・NTT西日本で7.0分岐だったものが、2020年度末にはNTT東日本で14.4分岐・NTT西日本で7.9分岐まで悪化している[166]。

この光スプリッタを挟んだ光アクセス回線の受動光ネットワーク(PON)での多重化では、帯域を共有しない WDM-PON(波長分割多重化PON)という仕組みも存在するが、2010年の Atlantic Engineering Group の試算によれば WDM-PON は現状の時分割多重化 (TDM) の GPON に比べて1契約当たり2倍前後のコストが掛かるとされている[167]。そのためTDMとWDMを組み合わせた TWDM-PON (NG-PON2など) が策定されているものの、2022年現在普及はまだとなっている。2021年現在NTTはオールフォトニクス・ネットワーク(APN)の構想を持っており、将来的に時分割多重化を止め1人1波長を導入する予定としている[168]。

業務向けFTTHサービスではアクセス回線を共有せずに(局外光スプリッタを使わずに)直接繋いだシングルスター(芯線直結)方式も使われている[169]。また2023年に登場した「GameWith 光 Pro」のような個人向けのシングルスター方式サービスも存在する[170]。なお光ファイバーの耐用年数は2023年時点で架空区間が25年[171]、地下区間が30年[171]、2019年度時点で海底区間が21年となっている[172]が、2005年時点のNTT東日本へのインタビューによれば光ファイバ断線の7割は局外光スプリッタを収めるクロージャー内で起きているとされ[173]、その後もNTT東日本はクロージャー接続部での故障を強調している[174]。

また網終端装置やインターネットサービスプロバイダ網内ではより多くの契約者での帯域の共有が行われている[157]。例えばNTT東日本のPPPoE接続では多数のPPPoE網終端装置が使われており、C-20型網終端装置の場合に1Gbpsが1,600セッションで、E型網終端装置の場合に10Gbpsが16,000セッションで共有されている(1セッション当たり625kbps)[175][176]。一方、IPoE接続ではPPPoE網終端装置を用いず、小数の大容量ゲートウェイルータを全体で共用するため、このボトルネックは存在しない[177][178]。

また通信速度は宅内のローカルエリアネットワーク (LAN) の通信機器やケーブルの品質や電波/電磁波状況にも影響されうる。宅内無線LAN(Wi-Fi)機器の交換は無線従事者の資格が不要なため自分で行うことが可能であり[179]、宅内LAN配線の交換も電気工事士の資格が不要なため自分で行うことが可能となっている[180]ものの進んでおらず、2021年の総務省の「インターネットトラヒック研究会」の報告書では古いWi-Fiルーターの更新も含めた「集合住宅や宅内の通信環境の改善に向けた啓発活動」を実施するとされ[181]、2025年にはルーターメーカーとインターネットサービスプロバイダ (ISP) の連絡会(DLPAとJAIPAの連絡会)[182]がISP側からの古いWi-Fiルーター更新の働きかけを検討するとした[183]。

日本の光通信速度は年々悪化を辿っており、2010年のAkamaiの調査で世界3位だった[184]状態から、2019年の日本経済新聞の調査で日本の夜間の速度が東南アジア以下まで転落している[185]。これは業務サービスにも影響を及ぼしており、例えば同年5月にはセガ及びバンダイナムコテクニカが通信環境の悪化によるアーケードゲーム筐体の動作不良を公表した[186][187][188]ほか、同年8月のWindows Updateでは通信各社に輻輳が発生して通信障害が起き[141][189]、一部の店舗で電子マネーやクレジットカード認証が使えなくなるなどの実害に繋がっている[141]。

2020年より総務省は固定ブロードバンドの実効速度の計測手法の検討に着手し[190][191]、実証が進められている[192]。

2021年に発表された東京工業大学のiNoniusプロジェクトによる通信速度調査の結果によれば、PPPoE接続の約12%、IPoE接続の約4%が下り20Mbps以下となっており、その約半数が下り10Mbps以下となっていた[193]。

モバイル通信速度

モバイル通信の実効速度は総務省がガイドラインを定めているため、2015年12月より各社がそれを公開している[194]。以下は2024年2月時点の各社の公表データに基づく(緑は100Mbpsを超えるもの、赤は30Mbpsに満たないもの):

Remove ads

レイテンシ

要約

視点

この節の加筆が望まれています。 |

ブロードバンドでは優先通信機能の使えないインターネット経由でも低レイテンシ向けのサービスが比較的可能となる。しかしながらレイテンシの問題はまだ残っており、アクセス回線側においては特に無線通信が問題となる。

半二重通信とレイテンシ

通信には双方向の通信を同時に流すことのできる全二重通信 (Full Duplex) と、単方向の通信しか流すことのできない半二重通信 (Half Duplex) が存在する。

半二重通信では単一周波数を時分割して全二重通信に近づける時分割複信 (TDD・ピンポン伝送) が行われている[199]ものの、上り通信と下り通信の切り替えには伝送距離に応じて保護期間(ガードピリオド)を設ける必要があるため、レイテンシのためにピンポン速度を上げるとスループットが低下するというトレードオフ関係にある。

無線伝送では上りと下りの周波数を分離して全二重通信する周波数分割複信 (FDD) よりも単一周波数で半二重通信する時分割複信 (TDD) の方が送受信の電波経路を合わせることができて都合が良いため、特に回り込みの少ない高い周波数帯においてTDDが多用されている。なお移動通信では4GのLTE Advancedの3GPP Release 12以降、TDDをFDDと組み合わせたキャリアアグリゲーション(LTE TDD-FDD CA)が登場しており[200]、半二重通信のレイテンシの問題は緩和されている。

また2022年現在、無線伝送においても自己干渉除去によって単一周波数やサブバンド違いの周波数で全二重通信を行う単一周波数全二重通信 (SFFD) やサブバンド全二重通信 (SBFD) のような技術が開発中となっている(5G-Advanced Rel-19の SBFD[201]など)。

パケットロスとレイテンシ

伝送路の一部においてパケット損失(パケットロス)が発生すると、伝送路全体でパケット再送が必要となり大きな遅延の原因となる。

質の良い伝送路では中継機器でパケットの溢れる輻輳がパケット損失の原因となる。2022年現在、TCPプロトコルの輻輳制御ではパケット損失の検知により輻輳制御するもの(Loss-based方式; CUBICなど[208])が一般的となっており、パケットの集中で起きた遅延の検知により輻輳制御するもの(Delay-based方式; BBRなど[208])はまだ一部でしか用いられていない。これはBBRが常時軽度のバッファリングを行い遅延を起こす中継機器に弱いためである[209]。しかしながらTCPプロトコルには中継機器の輻輳を通知するECN (明示的輻輳通知) という仕組みも存在し、前述のBBRの改良版であるBBRv2/BBRv3ではこのECNも併用した輻輳制御が行われている[210]ほか、このECN通知を中心としたデータセンター向け輻輳制御「DCTCP」(データセンターTCP)の汎用版となる輻輳制御「TCP Prague」を採用した「L4S」(低遅延・低損失・スケーラブルスループット)規格も登場し[211]採用が広がっている。この L4S は安定したネットワークだけでなく、FTTN(HFC) 接続の低レイテンシ化のための規格 Low Latency DOCSIS の中心技術にも採用されている[212]ほか、Wi-Fi にも向いているとされる[213]。しかしながら2024年現在はこのECN通知を勝手に破棄(ECNブリーチング)する中間機器が問題となっている[214][215]。

一方、質の悪い伝送路では伝送路自体がパケット損失の原因となるが、送信データを符号化して前方誤り訂正(FEC)を行ったり(RS符合・ターボ符号・LDPC符合等)、局所的な再送(自動再送要求)を行ったり(VDSL G.fastのDTU[216][注 22]、LTE/5G NRのHARQ等)などのパケット損失を防ぐ仕組みが用意されている。

また無線伝送におけるパケット損失の原因にはマルチパス伝播もあるものの、このマルチパス伝播はダイバーシティや直交周波数分割多重方式 (OFDM) [218]で抑えられるようになってきており、またOFDMの位相雑音に弱いという欠点も位相追跡(5G NRのPT-RSなど)で緩和されてきている。

しかしながら2020年時点においても5Gサービスのパケットロス率および遅延は改善の余地のあるものとなっており[219]、2024年現在は前述のL4Sなどを用いてパケットロス率と遅延を改善した 5G-Advanced (3GPP Release 18) が登場し広まり始めている[220][221][222][223]。

実際のレイテンシ

QTnetによれば一般人がゲームをラグ無く遊ぶためにはレイテンシ30ms以下が必要となる[224]。またeスポーツではより良いレイテンシが必要となる[225]。光ファイバー中の光速度には限界があるため、レイテンシには通信間の物理的な距離も重要となる。

速度計測サイト「みんなのネット回線速度」によれば2024年11月時点においてユーザー全体の平均でレイテンシ30msを下回る回線種は固定ブロードバンド回線の光回線とケーブルテレビ回線のみとなっている[226]。またインターネット速度計測サイト Speedtest by Ookla の世界目録でも2024年10月時点の日本のモバイル回線のレイテンシの中央値および平均値は30msを越えており[227]、固定ブロードバンド回線の中央値および平均値は30msを下回っている[227]。

またインターネット測定プラットフォームRIPE Atlasのオープンデータを使ったIIJの研究によれば、日本の事業者は2020年時点において非混雑時間帯と混雑時間帯のレイテンシの差が大きくなっており[228][229]、IIJはこの差をPPPoEの網終端装置の輻輳によるものと推測している[228]。

Remove ads

日本での展開

要約

視点

日本の総務省は「ブロードバンドサービス等」としてFTTH(FTTB含む)やケーブルテレビ(同軸/HFC)などのインターネット接続サービスの統計を公表している。また、下り30Mbps以上の固定系サービスを固定系超高速ブロードバンドサービスとして扱っている。

日本の固定系インターネットサービスの契約数は2024年12月末時点で以下となっている[230]:

現在の状況

2021年現在、4Kテレビが普及して需要に4K放送が追いつかず[232]高画質なインターネット動画配信サービスが伸びてきており、また、コロナ禍によってリモートワークが広がることで家庭における高速なブロードバンドインターネット接続の重要性が増してきている。しかしながらNTTでは工事の手が足りなくなっており、加入光ファイバの提供の遅れが続いている[233]。

光ファイバの提供可能性については日本では既に基幹の光ケーブルが大規模に敷設されており、残るは小規模な離島や陸の孤島などの人里離れた僻地のみとなっている(#ブロードバンド未提供地域を参照)。僻地への敷設には多大なコストと時間がかかるものの、光ファイバは高速な5Gモバイル通信や4K8K放送対応のケーブルテレビ、低レイテンシを要求されるIoT(モノのインターネット)のバックボーンにも必要となることから補助金による整備が進んでいる。しかしながら2023年時点の過疎地における光ファイバーの利用率は50%を切る状態となっており、活用法が模索されている[234]。

一方で容量の大きな映像配信やゲーム配信が伸びるにつれてインターネットへのバックボーンへの投資コストは増大している。回線速度の低下やパケットロスが起こるケースも出てきている[235][236]。

またIPv4アドレスの不足も影響してきている(IPアドレス枯渇問題)。未だに主流のIPv4による通信に必要なIPv4グローバルアドレスは既に枯渇しており、海外からIPv4アドレスを移転したり、DS-LiteのようなキャリアグレードNATを用いてIPv4アドレスを複数人で共用したりするなどしてIPv4の延命が続いている。しかしUDPベースのQUICを使ったHTTP/3が普及したことでIPv4ではNATテーブル溢れやSPIテーブル溢れの問題が発生しており[237]、IPv6への移行が望ましいとされている[237]。

日本での歴史

1999年から2000年に都市部で、ADSL・CATV・FTTHなどの一般個人向けサービスが開始され、徐々に普及し始めた。それまでは専用線以外で常時接続が可能で廉価なインターネット接続手段は、夜間の限られた時間のみ定額となるNTT加入電話回線のダイヤルアップ接続によるテレホーダイを用いた手段しか存在しなかった。

1999年10月に東西NTTは、ISDN回線で定額料金を支払えば定額料金以上の上限額までの通話料金まで利用可能な準定額料金制である「アイ・プラン」を、2000年6月にISDN回線による完全定額制の「IP接続サービス(フレッツ・ISDN)」を全国規模で展開を開始するに至った。

2001年1月、国はe-Japan戦略を開始し、同年10月、総務省は全国ブロードバンド構想を打ち出した[238]。この構想では2005年度までに高速なFTTHと安価なxDSL/CATVを組み合わせ4,000万世帯にブロードバンド環境を整備することが計画された[238]。ネットワークの構築に国の補助が出始めたのに伴い、それまで足踏み状態だった地方部へのブロードバンド展開にも弾みが付いたものの、FTTHの契約数はFTTH提供地域においても伸び悩んでいた[239]ほか、人口の少ない市町村に至ってはFTTHどころかADSLすらも提供していない状態が続いていた[240]。

一部の地方自治体では、自治体によるケーブルテレビ(CATV)の整備・ブロードバンドが普及し、過疎地においてもある程度は利用可能となった。CATVの整備においては、HFC(FTTN)を構成する基幹線(光ファイバー)、引き込み線、加入金などに国・自治体から補助が出ることが多く、都道府県に於いては国道、県道に光ファイバーが張り巡らされ、広範に渡りFTTH/FTTxおよびCATV(HFC/DOCSIS)が普及している地方自治体も出始めた。一方で、自治体によっては対応の遅れなど差が付いており、過疎地域や市街地の周辺地域では整備が全くなされない地域も多く、情報格差が生じていた[241]。

2004年、総務省は「ブロードバンド・ゼロ地域脱出計画」を打ち出し[240]、2006年に「次世代ブロードバンド戦略2010」を発表した。この戦略では2010年度までにブロードバンドの世帯カバー率を100%に、FTTHを中心とする超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%にすることが目標とされた[242]。同年には総務省北陸総合通信局において「ブロードバンド空白地域解消のための無線アクセスシステムに関する調査検討会」が[243]、2007年には沖縄総合通信局において「条件不利地域におけるブロードバンド化促進のための調査研究会」が発足している[244]。

2010年、国は「光の道」構想を策定して「2015年までに(超高速)ブロードバンド利用率100%を目指す」ことを目標とし、FTTHの低い利用率を上げるためにその低廉化を画策した[245][26]ものの、現実的ではなく各社の反発にあって頓挫した。2011年、総務省は電話網移行円滑化委員会を発足し、NTT固定電話網のコアネットワークの耐用年数である2025年までに固定電話網のIP化が進められることとなり、それに併せて固定電話のアクセス回線のFTTH化も緩やかに検討されることとなった[246]。

2019年、総務省は条件不利地域における第5世代移動通信システム (5G) 及びIoT(モノのインターネット)基地局のバックホール回線に必要な光ファイバケーブル敷設を支援する「高度無線環境整備推進事業」を開始し(財源は電波利用料[247])、その後「ICTインフラ地域展開マスタープラン」を打ち出して、5GやIoT基盤整備のついでとして家庭向け光ファイバの整備も推進されることとなった[248]。2020年にはブロードバンドをユニバーサルサービス化するための「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」も発足した[249]。

同年に新型コロナウイルスによるコロナ禍が広まると、テレワークや遠隔教育推進のために光回線整備の前倒しが行われた[250]。また2020年3月31日閣議決定の「食料・農業・農村基本計画」では「農業・農村の情報通信環境の整備」が謳われた[251]。次いで2021年には国が2030年までに光回線のカバー率を99.9%へ上げることを目標とするデジタル田園都市国家構想を打ち出し[252][253]、2022年3月には総務省が「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」を公表した。同2022年4月には農林水産省が「農業農村における情報通信環境整備のガイドライン」を公表した[254]。

日本での(マルチ)ギガビットブロードバンド

→「FTTH」も参照

2015年12月末時点のFTTHの契約数は2,758万件(前年同期比+4.7%)であった[255]が、ADSL終了やコロナ禍を経て2020年9月末には3410.4万件まで到達している[256]。

光接続 (FTTH) 芯線直結方式

FTTHは基地局から宅内まで全てを光ファイバーで繋ぐ接続方式であり、そのうち芯線直結方式(シングルスター方式、SS方式、占有型)は一つの基幹ファイバーを1ユーザーが占有することで基地局とユーザーを光ファイバで直接繋ぐものとなっている。主に企業向けで使われている。

個人向けの芯線直結方式サービスでは2001年6月にNTTが「Bフレッツ ベーシックタイプ」を開始し[257][258]、2002年3月に東京電力が「TEPCOひかり」を開始した[259][260]。また「Bフレッツ ニューファミリータイプ」の一部でも芯線直結方式が使われていた[261]。しかしながらその後、インターネットと電話とテレビを組み合わせたトリプルプレイサービスが普及していき、個人向けFTTH回線では光放送に向く分岐方式(後述)が一般的となり、個人向け芯線直結方式のサービスは終了されていった。

その後、eスポーツのような個人向けの高品質回線の需要が生まれると、2023年には「GameWith 光 Pro」のような個人向け芯線直結方式のサービスが再度登場するようになった[170][262]。

光接続 (FTTH) 分岐方式

FTTHは基地局から宅内まで全てを光ファイバーで繋ぐ接続方式であり、そのうち分岐方式(パッシブダブルスター方式、PDS方式、共有型、シェアドアクセス)は光スプリッタを用いた受動光ネットワーク (PON) を構築することによって一つの基幹ファイバーを複数ユーザーで共有するものとなっている。分岐方式はインターネットとは相性が悪いものの、複数ユーザーで同じデータを受信する光放送とは相性が良いため個人向けでは一般的となっていった。

2000年に試験的に開始され2001年に本格的に開始されたNTTの初期の家庭向け光サービス「Bフレッツ ファミリータイプ」は10Mbpsの帯域を最大256ユーザーで共有するものとなっていた[263][257][258]が、PONの進化によってだんだんと増速されていき、Bフレッツの後継のフレッツ 光ネクストでは末端まで1Gbps以上(ギガビット)が可能となった。

2010年代後半にはスペック上超高速な5Gモバイル通信の登場に対抗するため、それに先駆けて家庭向け10Gbps固定通信サービスが増加していった[264]。日本での10Gbpsサービスは2015年の『NURO 光 10G』が先行し、その後、『auひかり ホーム10ギガ・5ギガ』(2018年)、『eo光ネット ホームタイプ 10ギガコース/5ギガコース』(2019年)[265]、『フレッツ 光クロス』(2020年)などが続いて登場している。

集合住宅向けでも10Gbpsの『NURO 光 10G』(5階建て以下のみ、2016年以降)[266]、『eo光ネット メゾンタイプ 10ギガコース/5ギガコース』(2019年)[265]、『フレッツ 光クロス』(2022年以降)[267][268]などが続いて登場している。

2020年よりはより高帯域な20Gbpsの「NURO 光 20Gs」も登場している[269]。また実証実験では2024年に25Gbpsがオプテージにより[270]、2025年に50Gbpsがエヌ・シィ・ティにより行われている[271]。

低速サービスの終了も続いている。2019年にはeo光が最大100Mbpsの「100Mコース」の新規受付を終了し[272]、2023年にはNTT東日本およびNTT西日本が同じく最大100Mbpsの「フレッツ光ライト」の新規受付を終了した[273][274]。

全戸一括型

全戸一括型は世帯毎ではなく集合住宅毎に契約する回線サービスであるが、2020年代のコロナ禍によるテレワーク拡大によって安定した通信環境が必須になることで契約数が伸び[275]、2024年には579万戸に達している[276]。

この全戸一括型においても高速な10Gbpsサービスの導入が続いており[275]、『eo光ネットマンションタイプ 光全戸フル10ギガコース』(2021年)[277]、『UCOM光 レジデンス マルチタイプ』(2022年以降)[278]、『e-mansion』(2022年以降)[278]、『BB4U OptimEX』(2022年)[279]、『auひかり マンションギガ(10Gbps)全戸一括加入型』(2022年)[280]、『NTT西日本 フレッツ 光クロス マンションタイプ 全戸加入プラン』[281]などが登場している。

しかしながらマンションオーナーの意向によって入居者が低速なプランしか使えないケースも多々あり[282]、2025年の「J.D. パワー ジャパン」の調査によれば回線速度に問題を抱えている入居者は約4割にも達しているとされる[283]。そのため2020年代には同一設備で入居者が無料の全戸一括型と有料の任意加入型の両方を切り替えられる集合住宅向けのハイブリッド光回線サービスも登場した[284]。これには「フレッツ 光クロス」の導入可能な『NTT東日本 フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ 全戸加入プラン』[285]、ファイバーゲートとソニーネットワークコミュニケーションズの協業(予定)[284]などがある。

日本で現行の従来型ブロードバンド

FTTB接続 電話線配線方式 (G.fast, MGfast)

G.fast[286] は2014年に制定された VDSL/VDSL2 の後継であり、構内から宅内までの構内配線に光ファイバーを引くことができない古い集合住宅などで使われている。これは建物内まで光ファイバーで繋ぎ、宅内までに電話線(メタルケーブル)を使うという形が多い。電話線を通るデータは直交周波数分割多重方式 (OFDM) でデジタル変調される。

国内では2018年よりauひかりがそれにより比較的高速な下り664Mbps/上り166Mbpsの「auひかりマンション タイプG」[287]を提供している(UR都市機構の賃貸住宅向けの「auひかりマンション 都市機構G」もある)。一方、NTTは未提供となっている(古いVDSLのみ)。

なお2021年には G.fast の後継としてマルチギガビットに対応する MGfast 規格が制定され[288][289]、既にその実装が登場しているものの、日本での展開はまだとなっている。

FTTB接続 同軸配線方式 (HCNA)

この節の加筆が望まれています。 |

HCNA (HomePNA 3.1 over Coax) も VDSL と同じく構内から宅内までの構内配線に光ファイバーを引くことができない古い集合住宅などで使われているが、こちらはケーブルに電話線ではなく同軸ケーブルを用いている。Ethernet over Coax (EoC) に対応している。

HCNA は CATV などで使われている[290]。

無線接続

→「無線アクセス § Fixed Wireless Access」、および「モバイルWi-Fiルーター」も参照

2024年12月末時点で移動通信の契約数は約2.2億件に登っている[230]。ただし地域的な格差も存在する。移動通信の電波の届かないエリア外集落は2023年度末には解消される予定となってるものの、エリア内の直轄国道は95%に留まっている[291]。

また過疎地に限らず市街地の周辺地域では提供周波数帯(バンド数)が少なかったり、基地局の密度が低かったりなどして、低速な接続速度であることが多い。プラチナバンド(700MHz-900MHz帯)の提供は各社とも人口カバー率100%に近くなっているものの、日本ではプラチナバンドが2x2 MIMO止まりとなっており[292](海外ではタイなどが1GHz未満で4x4 MIMOを採用している[293])、それ以外の周波数帯はそこまでのカバー率に達していない[292]。NTTドコモではエリアマップで「LTE(速度別)」を提供している。

2024年度の日本の4G+5Gの周波数別の人口カバー率は以下のようになっている[292]:

なお無線アクセスのバックホール回線には基本的に光ファイバが用いられているが、光ファイバ回線の未提供な地域であってもフレキシブルファイバ[294]や光ファイバ並の速度のマイクロ無線中継によって超高速なサービスの提供が可能となっている。これには富士山頂の瞬速5Gなどがあるが季節が限られており[295]、富士山でも噴火対策としての5G基地局の本格運用には雪崩や凍結に強い地中光ファイバーが必要だと言われている[296]。また一部の地域では低速なマイクロ無線中継や衛星通信[297]をバックホール回線として使っている基地局も存在している。

日本の無線インターネットサービスの契約数は2024年12月末時点で以下となっている[230]:

無線LAN方式 (Wi-Fi 4以降、IEEE802.11n/11ac/11ax/11be)

2009年4月20日、ワイヤ・アンド・ワイヤレスはIEEE802.11n採用の公衆無線LANサービス「Wi2 300」を開始し[304]、2011年6月30日にKDDIおよび沖縄セルラーはそのローミングへと対応する「au Wi-Fi SPOT」を開始した[305]。2013年5月13日よりdocomoは「docomo Wi-Fi」(「d Wi-Fi」の前身)のIEEE802.11nへの対応を始め[306]、2014年4月1日よりソフトバンクも「BBモバイルポイント」のIEEE802.11nへの対応を始めた[307]。

また、KDDIおよび沖縄セルラーは2013年10月2日より「au Wi-Fi SPOT」にIEEE802.11acの導入を開始している[89]。

2022年9月には日本でもWi-Fi 6Eの6GHz帯が開放された[308]。

移動通信 (5G)

この節の加筆が望まれています。 |

第5世代移動通信システム (5G) は4Gの後継仕様であり、5Gでは4Gよりも高い周波数(Sub6帯やミリ波帯)の広い帯域を用いることによって高速化を実現している。5Gの新無線インタフェースは5G NRと呼ばれており、帯域が狭いながら電波の広がりやすい3Gや4GやBWAの周波数帯を5G NR化して使用することも可能となっている(5G転用)。

2020年より各携帯会社は5Gの正式サービスを開始した。また、地域BWAの5G NR化 (BWA 5GNR) も同年より可能となっている[309]。2022年冬にはUQワイコミュニケーションもUQ WiMAXの周波数帯の一部を5Gに転用しはじめた[310][311]。

移行中の無線ブロードバンド接続

移動通信 (4G)

第4世代移動通信システム (4G) は3.9Gの後継仕様であり、複数の搬送波(キャリア)の同時使用(キャリアアグリゲーション)によって高速化が可能となることで、携帯電話事業者と全国BWA(BWA=ブロードバンド無線アクセス)事業者の融合が進んでいった。

2011年よりウィルコムの資産を引き継いだWireless City PlanningはXGPの後継としてTD-LTE互換のAXGPを開始し[312]、そのAXGP網はソフトバンクのSoftBank 4Gにも使用された。また2013年よりUQもWiMAXの後継としてTD-LTE互換のWiMAX 2.1 AEを基にしたWiMAX 2+を開始し[313]、地域BWAでも2014年より高度化としてTD-LTE互換のAXGP方式およびWiMAX 2.1 AE方式の解禁が行われた[309]。TD-LTE互換となったことでこれらのサービスとLTE-Advanced (4G LTE) とのキャリアアグリゲーションも可能となった[314][315]。

また2014年にはSoftBankがAXGP回線をバックエンドにして有線LANと無線LANのクライアントを繋ぐホームルータのSoftBank Airも登場した。

LTE-Advanced採用サービスはその後、5G NRへと対応していった。4Gの周波数帯が5Gへと転用されることによって4G回線の低速化が進んでいる[316]。

移行中の有線ブロードバンド接続

FTTB接続 電話線配線方式および Fiber To The Remote 接続 (VDSL/VDSL2)

VDSL[317]は同じメタルケーブルを用いたADSLよりも短距離かつ高速なものとして2001年に規格化され、光ファイバーと組み合わせて主に集合住宅で使われている。2006年に規格化されたVDSL2規格では上下合計最大200Mbpsとなっており[318]、多くのサービスでは上下最大100Mbpsまでと低速になっていた上、距離による減衰も大きいものとなっていた[319]。2018年、NECマグナスコミュニケーションズがVDSL系の次世代規格であるG.fast対応機器を発売し[320]、2019年までにVDSL2以前のみ対応の旧装置VF200F8などの販売を終了した[320][321]。

NTTの「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ(VDSL方式)」は2019年時点で約200万契約があるとされる[322]ものの、これは最大100Mbpsの低速VSDLを用いている[322]。そのためNTTは2020年7月にメタル配線から光ファイバー配線 (FTTH) への転換を無料化し[323]、2024年11月に「光配線方式の設備(光スプリッタ)設置要望に関する特設窓口」も開設し[324]、構内配線の光配線化を推進している。しかしながら、構内配線のメタル回線から光ファイバーへの切り替えが困難な集合住宅も多数残っており、2024年時点での集合住宅の光化困難率は57.7%とされる(次世代構内光ネットワーク整備機構の調査による)[325]。auひかりは後継のG.fastに切り替えているが、NTTは今のところG.fastやMGfastなどのVDSLの後継規格に切り替える予定を発表していない。

2020年にはNTTメディアサプライの提供する全戸一括型の「DoCANVAS」がVDSL方式の新規受付を終了した[326]。

また戸建て向けにもVDSLを用いた Fiber To The Remote (FTTR[注 26]) 方式が存在していた[327][328]が、2011年度末を最後にその方式を使用する事業者が居なくなり[329]、廃止された。

FTTB接続 LAN配線方式

LAN配線方式も上記と同様に集合住宅で使われている。これは建物内まで光ファイバーで繋ぎ、宅内までにLANケーブル(ベースバンド伝送)を使うというものである。各戸が同一ローカルエリア・ネットワーク (LAN) に属すとセキュリティ的に問題あるため、仮想LAN (VLAN) を用いて各戸のLANを分割することが行われている[330]。しかしながらVLAN機器から宅内までは平文(非暗号文)となる。

LAN配線方式は宅内機器が不要なため、主に全戸一括型マンションISPで多用されている。全戸一括型マンションISPは2020年3月末時点で315.1万戸の契約があるとされる[331](光配線やVDSL方式なども含む)。またNTTは「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ(LAN配線方式)」を、KDDIは「auひかりマンションタイプE」を提供している。

しかしながらLAN配線方式は100Mbpsのサービスですらコスト的に難がある[324]ため、NTT東日本は2024年11月より「光配線方式の設備(光スプリッタ)設置要望に関する特設窓口」を用意して光配線方式への転換を進めている[324]。

FTTN接続 (DOCSIS 3.0以降)

→「ケーブルテレビ」も参照

DOCSISによるFTTN(HFC:Hybrid Fiber Coaxial)接続は主にケーブルテレビサービスのインターネット接続に使われている。このFTTN(HFC)は末端では減衰しやすい既存の同軸ケーブルを活用するものの、基幹部分では高品質な光通信を採用して搬送波対雑音比(C/N比)を稼ぐというものである。

DOCSIS 3.0以降は複数通信チャネルを束ねるチャネルボンディングが導入され、通信に使う周波数帯を増やすことで大幅な高速化が可能となった。2006年8月には下り最大1Gbps/上り最大100Mbpsが実現可能なDOCSIS3.0が、2013年10月には下り最大10Gbps/上り最大2.5Gbpsまで実現可能なDOCSIS3.1が登場した。しかしながら狭帯域な同軸ケーブルでは広帯域な光ケーブルと異なり通せる周波数の幅が問題となっていった。規格上使用可能な周波数の上限はDOCSIS 3.0で1002MHzまで[332]、DOCSIS 3.1で1794Mhzまで上昇したものの[332]、日本の家庭設備では地上デジタル放送で使われる770MHzより上の周波数の通ることが保証されない状態となっており[333]、また例え1794Mhzまで通せたとしても日本の BS-IF・CS-IF周波数帯 (1032~3224MHz) と衝突しているためBS・CSアンテナを導入している建物ではBSデジタル放送・CSデジタル放送信号の回り込みによる衝突の問題があり[334]、2017年3月時点でも日本のケーブルテレビでは770MHzまでの帯域の使用が一般的となっていた[332]。そのため仕様のフルスピードを出すことは困難であった。

例えばJ:COMでは2007年9月より関西で、翌10月より関東で、DOCSIS 3.0を用いたサービスを開始したものの、下り最大160Mbps/上り最大10Mbpsのサービス(「J:COM NET ウルトラ」→「160Mコース」)に留まっており[335]、2015年1月の増速後でも下り最大320Mbps/上り最大10Mbpsに留まっていた(「320Mコース」)[336]。

その後、J:COMでは2015年1月から4月にかけてデジアナ変換によるアナログ放送を終了し[337]、2017年10月に「J:COM 熊谷・深谷」を皮切りに[338]DOCSIS3.1を用いたサービスを導入し、それによりようやく名目速度上り30Mbps[注 27]を超える下り最大1Gbps/上り最大100Mbpsのサービスに到達した(「J:COM NET 1Gコース」)[339][340]。

なお、FTTN (HFC) での高速化はノイズの影響を受けやすくなったり[341]、全二重通信での増幅器の発振問題があったり[342]するため、光区間の拡大が必要となるほか、新4K8K衛星放送の再送信の帯域不足の問題もあり、光回線 (FTTH) でのサービス提供に切り替えるケーブルテレビ会社が増えていっている。DOCSIS規格を制定しているCable Labs側でも受動光ネットワーク (PON) ベースのFTTH回線にDOCSISの運用管理機能を追加する DPoE (DOCSIS Provisioning of EPON) を用意するに至っている。

日本ケーブルテレビ連盟の技術委員会は2017年度より「伝送路高度化タスクチーム」を立ち上げてケーブルテレビ回線のFTTH化を支援するようになった[343][344]ほか、同2017年には総務省が『ケーブルテレビネットワーク光化促進事業』を開始し[345]、2018年には『ケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業』が開始され、FTTH化の目標が2025年度末までに「50%程度」と定められた(2020年度末時点では28.7%)[346]。2019年度には『ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業』も開始された[347](ただしこの補助金は放送目的で使う部分に限る[348])。また通信目的では『高度無線環境整備推進事業』の補助金も使用できるほか、一部の自治体では『新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金』もケーブルテレビの光化に使われている(鳥取市[349]など)。

J:COMでも2019年から2021年までに3000億円掛けて光回線網を整備しており[350]、2020年より光回線によって最大10Gbpsのサービスを提供している(「光10Gコース」)[351]。

しかしながら旧来のFTTN (HFC) の設備を残している事業者もまだ残っており[352]、同軸・HFCによるインターネットの契約数は2022年12月末時点で約633万件、その契約数が多い都道府県は東京都、大阪府、神奈川県の順となっている[353][230]。特に集合住宅ではFTTHへの移行が遅れており、2021年1月の日本ケーブルテレビ連盟のアンケート結果においても、戸建て向けでは既に80%近くがFTTHになってるのに対し、集合住宅向けではまだ半数近くがHFCのままとなっていた[290]。

2022年時点においてもHFCを残すJ:COMは総務省の「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」において「ブロードバンドの品質基準」に上りの名目速度を含めず「下りの名目速度のみ」とするよう、またケーブルモデムでの名目速度ではなく「保安器での名目速度」とするよう主張していた[354]ものの、その J:COM も2023年には上り速度の必要なウェブ会議が普及したことで苦戦し、従来の方針を転換して光化を急いでいるとした[355]。また三菱総合研究所の企業向けアンケートにおいてもケーブルテレビ回線は通信が不安定さが目立つという結果となっている[356]。

それだけでなくマーケティング的にも 5〜10Gbps の光回線の広がりによって最大 1Gbps の HFC 回線では対抗できなくなっていったとされる[357]。特に関西では 5〜10Gbps の高速回線の競争が激しいとされ[357]、J:COM でも関西の FTTH 化を優先して2024年中にほぼ完了させ[357]、全国の FTTH 化も2027年度には50%を目指すとした[357]。

過去の有線ブロードバンド接続

FTTB接続 同軸配線方式 (c.LINK/MoCA)

同軸配線方式も集合住宅で使われている。テレビの放送波が乗る同軸ケーブルに対応する規格として地デジとBS・CSデジタルの間にある空白周波数を使った「c.LINK」(MoCAの前身)という仕様が存在し[358]、2005年にはJ:COMがそのc.LINKを使って「J:COM NET 光」を提供していた[359]ものの取り止めとなっている。

2006年には最大135Mbpsの MoCA 1.0 が標準化され、その後、2010年のMoCA 2.0で最大1Gbpsに、2016年のMoCA 2.5で最大2.5Gbpsに、計画中のMoCA 3.0で最大10Gbpsに対応している。しかしながら日本ケーブルラボによれば2015年時点で日本での公知なMoCAの使用例は存在しないとされている[360]。

FTTN接続 (DOCSIS 1.0/1.1/2.0)

最初のDOCSIS 1.0は1997年に下り最大42Mbps/上り最大10Mbpsな規格として登場した。日本では1999年にケーブルテレビ会社のJ-COMと米@Home Networkが共同でアットホームジャパン(後のアットネットホーム)を立ち上げ[361]、アットホームジャパンは2000年6月よりJ:COMケーブルテレビ網でCATVインターネットサービス「J-COM@NetHome」(後の「J-COM Net」)を提供するようになった[362]ものの、下り上り共に速度が低くなっており、2001年7月の増速後でも下り最大2Mbps/上り最大128kbps程度に[363]、2002年2月の増速後でも下り最大8Mbps/上り最大2Mbps程度に留まっていた[364]。

2003年のインターネット協会の調査によればJ:COMはCATVインターネットのトップシェアを獲得していた[365]ものの、2002年に安価なADSLで「Yahoo!BB 12M」などの下り最大12Mbpsのサービスが登場すると[366]、高価で下り最大8MbpsだったCATVインターネットはカタログスペック的に見劣りするものとなった[367]。そのため、J:COMは一部地域(東京都東村山市)でFTTH化の実験を行った[367]ものの、FTTHでのテレビ放送サービスの実現は当時まだ厳しく[367]、J:COMでは代わりにDOCSIS 2.0の導入へと進んでいった[368]。

DOCSIS 2.0は2001年12月に下り最大42Mbps/上り最大30Mbpsな規格として登場した。2003年9月にはJ:COMがDOCSIS 2.0を用いた下り最大30Mbps/上り最大2Mbpsの「J-COM Net プレミア」(後の「30Mコース」)を開始した[368](2009年に「40Mコース」へと増速[369])。

2007年にJ:COMは次世代のDOCSIS 3.0を導入したものの技術的に後方互換は保たれており[370]、その後も「1Mコース」「12Mコース」「24Mコース」「40Mコース」は長らく継続されていたものの、その後の玉突き式の増速によって低速なコースは少しずつ消えて行った[371][372][373]。

ADSL接続

→「ADSL § 日本国内の状況」も参照

ADSLは基地局から宅内までをメタルケーブルで通信するものである。

1999年に下り最大8Mbps/上り最大1.3MbpsのADSL仕様G.992.1 (G.dmt) が策定された。2001年には最大下り8Mbpsの高速ADSLサービスがYahoo! BBやアッカ・ネットワークスより登場し[374]、翌2002年には規格を越えて下り最大12Mbpsのサービスが多数登場し[366][375][376]、その後も急速な高速化が続いて、2004年には下り最大50Mbps/上り最大5Mbpsにまで達している[377]。

しかしその後は高速化が止まり、契約件数は2006年4〜6月期より減少に転じて、四半期ごとに約5%のペースで減少、2008年3月末には光回線利用世帯がADSL回線利用世帯を初めて超過した。かつて1500万件以上いた利用者は、2017年6月末には最盛時の16%程度の241万件にまで減少している[378]。

施設の老朽化と採算性の悪化により、電話局単位でADSLサービスを終了する回線事業者も現れた[379][380]。NTTは2023年1月31日を以って「フレッツ光」提供エリアにおいてフレッツ・ADSLを終了し[381][382]、ソフトバンクも2024年3月末を以って「Yahoo! BB ADSL」を終了[383]、2025年1月にはNTT東日本の「フレッツ光」未提供エリア、2026年1月にはNTT西日本の「フレッツ光」未提供エリアにおいてもフレッツ・ADSLが終了した[384]。

過去の無線ブロードバンド接続

無線LAN方式 (Wi-Fi 1、IEEE802.11)

2001年3月より東京電力・ソフトバンク・マイクロソフトの合弁会社スピードネットがラスト・ワン・マイルを2.4GHz帯のIEEE802.11(FH方式)の無線LAN通信とするスピードネット無線アクセスサービスを開始した[385][386]。しかしながら電波干渉の問題で高速なIEEE802.11bに移行できなかった[386]ため有線の高速化に追いつけず[387]、2006年5月31日にサービスを終了した[387]。

無線LAN方式 (Wi-Fi 2、IEEE802.11a/11b/11j)

NTTコミュニケーションズは公衆無線LANサービスの実験「Hi-FIBE」を経て、2002年5月15日に2.4GHz帯のIEEE802.11b及び5.2GHz帯のIEEE802.11a採用の商用サービス「ホットスポット」を開始した[388]。またソフトバンクも2002年4月24日よりIEEE802.11b採用の試験的な公衆無線サービス「Yahoo! BBモバイル」(「BBモバイルポイント」の前身の一つ)を開始し[389]、NTTドコモも2002年7月1日にIEEE802.11b採用の公衆無線LANサービス「Mzone」(後の「docomo Wi-Fi」)を開始した[390]。日本テレコム(ソフトバンクテレコムの前身)も2004年4月1日にIEEE802.11b採用の「モバイルポイント」(「BBモバイルポイント」の前身の一つ)を開始している[391][392]。

その後、Wi-Fi Allianceは2013年よりWi-Fiアクセスポイントで、2014年よりWi-Fiクライアントで古くて弱い暗号化方式WEPを禁止することを発表した[393]。NTTコミュニケーションズの「ホットスポット」は2012年12月31日にサービス終了し[394]、その後継サービス「OCNホットスポット」でも2013年7月末に旧ホットスポットのスポットエリアが削除された[395]。またdocomo Wi-Fiでも2013年9月12日に古いアクセスポイントが削除された[396]。

無線LAN方式 (Wi-Fi 3、IEEE802.11g)

2004年7月よりソフトバンクBBは公衆無線LANサービス「Yahoo! BBモバイル」のIEEE802.11gへの対応を始めた[397]。2004年12月1日にはNTT東日本がIEEE802.11g採用の公衆無線LANサービス「フレッツ・スポット」を開始した[398]。2005年8月1日にはライブドアがIEEE802.11g採用の公衆無線LANサービス「livedoor Wireless」を開始した[399]。

2011年にNTT東日本は次世代のIEEE802.11nに対応するフレッツ・スポット提供のためのサービス「光ステーション」を開始した[400][401]ものの、旧スポットも継続して提供されていた(2016年新規受付終了、2019年サービス終了[402])。また「livedoor Wireless」は2013年4月30日にサービス終了となった[403]。

サブミリ波・ミリ波帯FWA

もともとディジタル加入者無線では26GHz帯と21GHz帯が使われていた。1985年にNTTが26GHz帯を使った26SS-D1方式のディジタル加入者無線を開始し[404][注 28]、1987年に新電電と国際電信電話に21GHz帯が開放されている[407]。その後、再割り当てによってFWAは21GHz帯から22GHz帯へと移動し[408]、1998年には固定無線アクセス (FWA) 用として26GHz/38GHz帯が追加で開放された[408]。

2002年4月にNTT東日本は有線敷設が困難なマンション向けに26GHz帯を用いた「Bフレッツ FWAタイプ」(後の「Bフレッツ ワイヤレスアクセスタイプ」)の提供を開始した[409]。2004年にはNTT西日本が有線接続の困難な家庭向けに26GHz帯を用いた「Bフレッツ ワイヤレスファミリータイプ」を開始した[410]。

しかしながらFTTHの普及と共に「Bフレッツ ワイヤレスアクセスタイプ」は2009年3月に[409]、「Bフレッツ ワイヤレスファミリータイプ」は2010年2月に新規受付を終了した[410]。

その後も26GHz帯は携帯やBWAのエントランス回線を中心に約5300局が運用されていた[411]ものの、26GHz帯が5Gの周波数候補となり[412][413]、それらの26GHz帯の使用も周波数移行や共用が検討されている[414][411]。

移動通信 (3.9G)

固定無線アクセスとして規格されたWiMAXの派生として2005年に移動通信向けのモバイルWiMAX(3.9G規格の一つ)が登場し、日本では2008年よりその規格が地域BWAとして使われるようになった。2009年にはモバイルWiMAXを採用する高速モバイル定額通信サービスのUQ WiMAX(UQコミュニケーションズ)も登場した。また、同年には独自規格XGPを採用した高速モバイル定額通信サービスのWILLCOM CORE XGP(ウィルコム)も登場している。

2011年春よりauは自社の3G網に加えてUQ WiMAX網も使える+WiMAXサービス及びそれに対応するスマートフォンを展開し、同時にそのテザリングの無料開放を行った[415]。その後、NTTドコモやソフトバンクモバイルもスマートフォンでLTE(3.9G)対応と共にテザリングを開放した[416][417]。

LTEを採用する各種サービスはその後、4GのLTE-Advancedの技術を取り入れていった。またXGPを採用したWILLCOM CORE XGPは2012年1月31日に終了し[418]、モバイルWiMAXを採用したUQ WiMAXは2020年3月31日に終了した[419]。

5GHz無線アクセス(IEEE 802.11j、11j/n、11j/ac、固定系WiMAX)

→「無線LAN § 高出力無線LAN」、および「IEEE 802.11 § IEEE 802.11j」も参照

2000年12月14日、IEEE 802.11aに基づく5GHz無線アクセスを規定した ARIB STD-T71 が登場し、2002年、航空用として割り当てられながらも未使用だった5.03GHz帯 (5030-5091MHz)が暫定的に 5GHz 無線アクセスに割り当てられ[420](2017年11月30日削除)、同時にこれまで固定マイクロ通信に使われていた 4.9GHz帯(4900-5000MHz)も5GHz無線アクセスで使えるようになった[421][93]。

2004年10月29日には無線LANを用いた5GHz無線アクセスが高出力無線LAN (IEEE 802.11j) として国際標準化された。2007年12月12日には広帯域移動アクセスシステム向け国内標準規格ARIB STD-T71 5.0版にIEEE 802.11nのドラフト版に基づく5GHz無線アクセス (4.9GHz帯) 向けの設計指針が登場し[422]、IEEE 802.11nに基づく5GHz無線アクセスがIEEE802.11j/n[423][424][425]、IEEE802.11n/j[426][425]、IEEE802.11nj[427]などと呼ばれてるようになっていった。

実際のサービスでは、関東では2002年9月4日に5.03GHz帯を用いた「スピードネット」(後の「TEPCOひかり マンションタイプ 5GHz無線プラン」[428][429]→「ひかりoneマンションタイプ 無線」)が登場した[430]。また北海道では同2002年7月より5.03GHz帯の検討を行う北海道総合通信局「無線アクセスシステムによるブロードバンド環境の実現に関する調査研究会」が開催され[431][432]、同年10月より北海道のワイコムがその実証実験を開始[432]、その後も実験を重ね[433][434]、2005年6月には5GHz無線アクセスの正式サービスである「Air5G」を開始した[435][436]。また沖縄でも2006年度〜2007年度に行われた「沖縄県離島地区ブロードバンド環境整備促進事業」や2007年度に行われた「沖縄北部特別振興対策事業 北部広域ネットワーク整備事業」において5GHz無線アクセスが用いられ[437][438]、NTTビジネスソリューションズ委託運営の「ホエールネット」「パイヌシマネット」「宜野座BB」などとして展開された[439][440][438]。その他、北海道ではオーレンスからも「スカイネットV」が登場していた。

また2008年12月25日には4.9GHz帯を無線LAN規格ではなく固定系WiMAXで使う「テレメBB-WiMAX」(沖縄テレメッセージ)も登場した[441][442]。

しかしながら高速な光ファイバーの敷設が進むに伴って、2011年9月30日には前述の「ひかりoneマンションタイプ 無線」が[443]、2018年12月31日には「ホエールネット」が[444]、2023年3月31日にはオーレンスのスカイネットVが終了した[445]。

5GHz無線アクセスに使われていた4.9GHz帯は5Gへと転用されることとなり、5GHz無線アクセスは2024年9月30日の「電波法施行規則等の一部を改正する省令」及び「周波数割当計画の一部を変更する件」によって2036年3月31日までに終了することとなった[446]。次いで2024年12月13日には4.9GHz帯がソフトバンクへと割り当てられた[299]。

Remove ads

ブロードバンド未提供地域

要約

視点

→「情報格差」も参照

コロナ禍によるテレワーク化が進んだことで観光地で仕事を行うワーケーションが一般化し、僻地のキャンプ場などでもテレビ会議などに必要な安定したブロードバンド回線の提供が欠かせなくなってきている[447][448]。

光ファイバー

2023年3月現在、日本の光ファイバーの未整備世帯は残り10万世帯(0.2%)となっている[449]。そのうち離島における2023年3月時点での未整備世帯は残り3%となっている[450]。

2023年3月時点において光ファイバー未整備でFTTN接続やマイクロ無線中継、ADSL等を用いて通信を行ってる主な世帯が50%以上の地域は以下となる[451]。

同様に未整備世帯率が20%以上の地域は以下となっている。

また未整備世帯率が10%以上の地域は以下となっている。

上記以外にも光ファイバの通っていない離島や陸の孤島は多数存在する:

- 広島県呉市の情島[454]

- 鹿児島県の請島および与路島[455]

- 沖縄県の石垣市桴海地区の一部[456][457]

- 長崎県

- 山口県の櫃島、蓋井島、六連島、野島、牛島、馬島、佐合島、笠佐島、平郡島、前島、黒島、端島、柱島[459]

- 岡山県笠岡市の笠岡諸島(北木島以外)[460]

- 静岡県〜山梨県の富士山[296]

- 岐阜県高山市丹生川町の乗鞍岳畳平[461]

など

また2024年時点において光ファイバーが整備されていても、通信速度が遅く30Mbpsに満たない地域も存在し問題となっている[462]。

なお屋外での光ファイバー接続は、道路管理や河川管理などの行政向けでは屋外型情報コンセントが設置されている場合がある[463][464]ものの、消費者向けでは一般的とはなっていない。メタル回線では公衆向け固定回線としてディジタル公衆電話(ISDN公衆電話)に付属するINSネットを使ったデータ通信が存在した[465]ものの、ディジタル公衆電話でのデータ通信は2024年にディジタル通信モードの終了と共に廃止となり[466]、その後もその補完策が提供されているものの2028年までとなっている[467]。一方、ホテルでは有線LANを備える施設が増えてる[468]ほか、ワークスペースでも有線LANを備えるところがある。

衛星ブロードバンド

衛星ブロードバンドではStarlinkが2022年12月に日本全国をカバーするようになり[469]、次いで2023年7月に日本領海の海上でも[470]、2024年2月に接続水域、排他的経済水域、公海の海上でも使えるようになった[471]。しかしながら2024年時点においてStarlink未提供の国や地域(およびその領海)は多いものとなっている[472]。

なおStarlinkは従来の衛星通信よりも高速なものの、2024年時点の米国ではまだブロードバンドの水準に満たさないと見做されている[473]。

携帯電話回線

→「移動通信基盤整備協会」も参照

2024年3月現在、日本の携帯電話回線のエリア外集落は残り519ヶ所、エリア外居住人口は残り約0.56万人となっている[474]。なお2023年度末までにエリア外人口を解消する計画も存在していた[291]。

また、携帯電話の使えないトンネルも数多く残っている。鉄道では東京メトロ、京浜急行電鉄、新幹線の全トンネルで未整備区間が解消され[475][476][477]、また在来線トンネル全体でも平均通過人員の多い区間 (109km中17km以上[478]) で整備が進んできている[291]ものの、それ以外では未整備区間が残っている(近畿日本鉄道の一部区間[479]など)。道路トンネルでは2018年度末の時点で高速道路の約2%、直轄国道の約5%が未整備区間となっている[478]。そのため総務省の電波遮へい対策事業によってそれら未整備区間の解消が進められている[480]。また長らく電波遮へい対策事業は都道府県道や市道を対象としておらず、都道府県道や市道では緊急輸送道路に指定されている主要地方道ですら未整備区間が多く残る状態となっていた[481][482]が、2024年度には電波遮へい対策事業に緊急輸送道路が追加され、緊急輸送道路での電波の整備も進められるようになっている[483]。またトンネルへの携帯電話回線の整備では光回線や電気の未到達な区間が課題となっている[484]。

高速道路および国道の道路カバー率は2021年度末に95%程度とされており、2030年度末までに99%が目標とされている[485][486]。道路における携帯電話の未到達は自動運転バスが運行できないなどの問題が出てきている[487]。

また地下駐車場にも電波の問題が存在し、これは車のコネクテッドサービスにも影響を与えている[488][489]。

日本百名山を始めとする人気登山スポットの登山道でも各社の高速モバイル通信が使えるようになってきており[490][491]、また万一に備えてデュアルSIMで複数キャリアの回線を使用することも推奨されている[492]。高速モバイル通信により山でも動画のアップロードやライブ配信などが可能となってきているものの、通信速度の遅い区間や電波の入らない区間も未だ残っている。

農地では95%以上が携帯電話のカバー内となっているものの、都道府県によってはカバー外の農地が5%以上残っている(2022年の農林水産省の試算による)[493]。

病院ではPHSのサービス終了と共に携帯電話の使える所が増えてきているものの、小規模病院では携帯電話の電波状況の改善が遅れているとされる[494]。また高層マンションの一部も携帯電話の電波問題が存在している[495]。携帯電話の屋内設備の設置はJTOWERなどが行っている[496][497]ものの、未だ設置されてない場所も存在する。

海上では陸地からの電波が届く近海で携帯電話の使えるところが増えてきている[498]。

また携帯電話に使われる通信規格のLTEには公共安全(公共安全LTE)や車間通信 (Cellular V2X) 向けとしてデバイス同士を繋ぐD2D機能 (ProSe / LTE Direct) も規定されており、その機能ではデイジーチェーンによって携帯網へと接続することも想定されている[499]ものの、障害物などの環境によって距離が限られる[500]ほか、2020年現在携帯網への接続はまだ不可能となっている[499]。

LTEの後継である5Gでは通信衛星経由で携帯網に繋ぐNTN (Non-Terrestrial Network) も規定されており[501]、2022年に登場したiPhone 14では通信衛星「グローバルスター」経由でのSOS発信が搭載され[303]、2024年以降はそれが日本でも使用可能となり[502]、2025年には一般のスマートフォンで使用できる通信衛星「Starlink」経由での通信サービス「au Starlink Direct」が登場した[302]ものの、2025年現在もモバイル端末による衛星ブロードバンドはまだこれからとなっている。また成層圏プラットフォームも実現は2025年の予定となっている[503]。

公衆Wi-Fi

この節の加筆が望まれています。 |

Wi-Fi自体は多くの家庭(2023年度時点で96%以上とも言われている[504])や施設で導入されているものの、公衆Wi-Fiの提供は一部に留まっている。以前は家庭においてもFONを用いたWi-Fiの相互利用(SSID「FON_FREE_INTERNET」)が行われており、日本ではソフトバンクがそのFONに対応したルーターを一部のスマートフォンユーザーに無料頒布して普及していた[505]ものの、2021年にはそのサービスが終了した[506]ため、2025年現在の公衆Wi-Fiの提供は企業や団体が中心となっている。

公衆Wi-Fiは非常時にSSID「00000JAPAN」として無料解放される災害対策インフラの一つとなっており[507]、多くの自治体や公衆Wi-Fi事業者がこの無料解放を行っている[508]。2020年代には公衆Wi-Fiの提供を取りやめる企業や団体も出てきた(都営バス[509]、セブンイレブン[510]、福岡市[511]など)ものの、ポストコロナの時代にはインバウンドでWi-Fiの需要が増しており[512]、従来の公衆Wi-Fiよりもセキュリティ的に強いOpenRoaming (Cityroam) を導入する企業や団体も増えている[513](都営地下鉄[514]、東京都[74]、大阪府[76]など)。

コンビニではローソンとファミリーマートがd Wi-Fiなどを提供している[515][516]。

地方自治体では90%前後が来訪者などに向けて無線LANを提供しているとされる(2022年度の無線LANビジネス推進連絡会のアンケート結果による)[517]。

医療機関では90%以上の医療施設に無線LANが導入されているものの、一般利用者のインターネット接続に使える施設はようやく40%を超えたところとされる(2022年度の電波環境協議会のアンケート結果による)[518]。

教育機関では2024年3月時点において普通教室における無線LANの導入率が95%以上となっている[519]ものの、2024年12月現在は帯域の足りない学校が8割近くと推計されている[520][521]。そのうち大学や高等専門学校などの教育機関、大学共同利用機関法人などの研究機関においてはeduroamによってWi-Fiの相互ローミングが進んでおり[522]、また国立大学においては10Gbps以上の対外接続が既に普及しているものの、公立大学および私立大学においては2024年時点でも10Gbps未満の対外接続の大学が50%以上を占めているとされる[523]。

キャンプ場では80%以上にWi-Fiが整備されているものの、Wi-Fiがキャンプ場全体までカバーしているケースはまだ少ないとされる(2022年の日本オートキャンプ協会のアンケート結果による)[524]。

山ではKDDI及びその子会社のワイヤ・アンド・ワイヤレスが中心となって山小屋Wi-Fiが展開されているものの、2024年現在は100ヶ所に留まっている[525]。

海中

この節の加筆が望まれています。 |

無線の届かない水中では長らくブロードバンドインターネット接続は提供されていなかったが、2022年に光無線通信 (Li-Fi) の実現を目指すALANコンソーシアムが本腰を入れ始め[526]、まだ距離に制限があるものの[527]水中インターネットの実現が見込めるようになっている[528]。

Remove ads

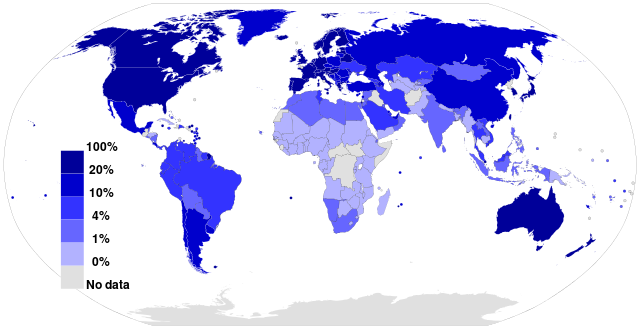

世界のブロードバンドインターネット普及率

要約

視点

世界のブロードバンド契約者数のOECD加盟国の2023年6月のデータから、人口100人に占めるブロードバンド契約者の割合の多い順に示す[529]。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads