トップQs

タイムライン

チャット

視点

ツイストペアケーブル

ウィキペディアから

Remove ads

ツイストペアケーブル・ツイステッドペアケーブル (Twisted pair cable)は、電線を2本対で撚り合わせたケーブルである。撚り対線(よりついせん)・TPケーブルとも呼ぶ。

平衡接続の1つであり、撚り合わせていないものよりノイズの影響を受けにくい。古くから電話線などに用いられてきたが、近年ではイーサネットLANケーブルに採用され、広く普及している。

概要

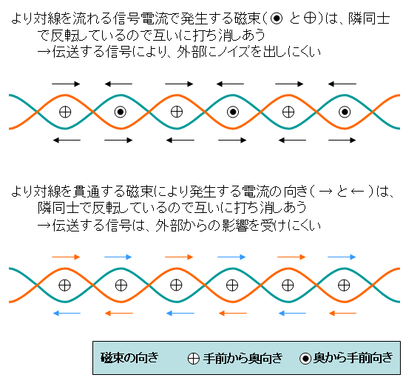

ツイストペアケーブルは、平衡接続された2本の配線をねじり合わせることにより外部ノイズの影響を低減させている。

平衡接続では一般に差動信号を用いる。送信側は2つの配線に互いに逆位相の信号を送り、受信側は各配線信号の差分として信号を検出する。このとき、外部のノイズ源があると、それにより生じた電磁場が配線内部に侵入することで信号が乱れるが、基本的には両方の配線信号に等しく影響するため、受信側の差分検出によって打ち消し合い無効化(同相信号除去)される。しかし、ねじりのない配線の場合、2本のうちノイズ源に近い方の配線がノイズの影響を強く受けることがあり、これによりバランスを失ってノイズ無効化が上手く機能しないことがある。この不平衡は複数の平衡配線が束になっている場合など、互いの配線がノイズ源として同行している場合に顕著に現れ、配線長が長いほど増加する。これを漏話(クロストーク)と呼ぶ。

これを解消するために、配線を撚り合わせてノイズ源に近い配線が入れ替わるようにすることで、両配線のノイズの影響を均一(コモンモード)にし、ノイズ打ち消しが作用しやすいようにしている。また、ケーブルからの電磁波放射を減少させている。

ケーブルの主な仕様として、1メートルあたり何回撚られているかを表すツイスト率(ツイストピッチ)がある。隣り合ったペアのツイスト率が同じだと、別々のペア同士で同じ導線が繰り返し隣り合うようになるので、差動信号の利点を失うことになる。そのため少なくともケーブル内のいくつかのペアはツイスト率を変える必要がある[1]。

シールド材に囲まれていないものはUTP(シールド無しツイストペア)ケーブルと呼ばれ、電話線やネットワークのようにケーブルの高い柔軟性を生かした用途で一般的である。特に、イーサネットで用いるケーブルでは4対のツイストペアによる8本の銅線で接続し、その両端に8P8C(通称RJ-45)[注釈 1]と呼ばれるコネクタがついたものが主に使われる。

Remove ads

歴史

初期の電話では、電報線や、オープンワイヤ片側接地回路が使用されていた。1880年代、 路面電車の架線が多くの街で敷設され、それらの回路にノイズを誘導した。訴訟では解決できない状況と見るや、電話会社は平衡回路に転換した。それはまた付随的に減衰の減少をもたらし、それによって領域を拡大させた。

電力の供給がより一般的になると、この手段では不十分であると判明した。電柱の上のクロスバーの両端に張られた二本のワイヤは、送配電線と経路を共有した。何年か経つと、電力利用の成長が通話妨害を再び増加させたので、技術者たちは妨害除去のために、ワイヤトランスポジション(ワイヤ位置交換)という手法を考案した。

ワイヤトランスポジションでは、電柱何本かに一回ワイヤ位置を入れ替える。この方法では、二本のワイヤは送配電線から同等の誘導障害を受ける。これはツイストペア手法の初期の実装であり、ツイスト率はキロメートルあたり4回、またはマイルあたり6回である。このようなオープンワイヤ平衡線による周期的なトランスポジションは、農村部で今でも残っている。

ツイストペアケーブルは、アレクサンダー・グラハム・ベルによって1881年に発明された[2]。1900年までには、アメリカの電話回線ネットワーク全体は、ツイストペアあるいはトランスポジションオープンワイヤのいずれかで妨害に対する保護を行った。今日では、世界中の何百万キロメートルものツイストペアケーブルのほとんどが屋外配線にあり、電話会社所有で、通話サービスに供されており、電気通信設備工事担任者などの資格を有する技術者によってのみ取り扱われている。

Remove ads

種類

要約

視点

シールドの有無による分類

ノイズ対策のシールドが施されていないものをUTP(Unshielded Twisted Pair、シールドなしツイストペア)ケーブルと呼ぶ。電話線やイーサネットなどで使われる。取回しが簡単で安価なため、特に高速伝送を求められないイーサネットのLAN用途に標準的に使用されている[3]。日本で一般に販売されているLANケーブルの多くはUTPケーブルである。

一方で、シールドが施されたものを一般にSTP (Shielded Twisted Pair、シールド付きツイストペア)ケーブルと呼ぶ。特に、ツイストペアごとにシールドで覆ったケーブルは規格上FTP (Foiled Twisted Pair, 金属箔付きツイストペア)ケーブルと呼ぶ[4]。

シールドは電磁干渉を防ぐために組み込まれ、外部ノイズ源の電磁波を減衰させるための導電性バリアとなる。また、誘導電流がアース接続を経て接続機器電源に戻る経路として作用し、電磁波放射を軽減させている。工場内や野外、通信速度が高い場合など、ノイズ耐性が要求される場面で使われる。

シールドには、ケーブル全体を覆う外装シールドとツイストペア線を覆う内装シールドの2つがある。ケーブルメーカーでは、STP・FTP・シールド付き・スクリーン付きなどの語が異なる意味で混用されている。ISO/IEC 11801ではシールド方式の仕様を標準化し、内外シールドを「/」区切りで明示的に表現している[5]。

- ケーブル全体を覆うシールド:「/」の前に、非シールド(U), 箔シールド(F), 網組シールド(S)

- ツイストペア線を覆うシールド:「/」の後に、非シールド(UTP), 箔シールド(FTP)

特に、ペア線シールドの使用時は接続機器に接地の必要がある[6]。多くの場合、RJ-45コネクタを用いるものはケーブル全体のみをシールドするF/UTP構造、GG45やTERAコネクタを用いるものはケーブルとペアの両方を覆うS/FTP構造を使用する[7]。

一般にUTPと比べSTPは高価であり、等電位ボンディングなどの接地実施の困難さから用途が限定される。また、ノイズ耐性確保のためケーブル径が太くなり曲げ半径が制限される。ただし、カテゴリ6A以上の高周波用U/UTPでは要求される漏話性能を満たすために内部セパレータ・外部周囲介在が必要となり、S/FTPより太くなる場合がある[8]。

カテゴリによる分類

転送速度に応じた周波数特性を満たすケーブルがカテゴリとして分類され、カテゴリ1~8 の名称が広く用いられる。複数の規格で横断的に仕様が公開されており、ANSI/TIA-568ではカテゴリ3, 5e, 6, 6A, 8.1[9]として、ISO/IEC 11801およびこの和訳版 JIS X 5150ではクラスA~Fなど[10]として規定している。「Cat.5」や「Cat.5e」などのカテゴリ略称が用いられる。

- Cat.5e (Enhanced Category 5)はTIA/EIA-568-A-2001で差し替えられた仕様を指す。

- 100m未満の長さ制限あり。#LAN規格の節を参照のこと。

- ISO/IEC 11801で定義されたが25/40GBASE-Tでは採用されなかった。

コネクタの違いがなければ、上位カテゴリのケーブルを下位カテゴリのケーブルの代替として用いることが可能である[12]。カテゴリはISDN時代には「レイヤー」と呼んでいたこともあり、技術者によっては今でもそう呼ぶ場合がある[要検証]。カテゴリが上がるにつれ、ツイスト率が大きくなったり、シールドやセパレータ(4対間の十字介在物)の追加によってケーブルが太く硬くなる傾向にある。

カテゴリ5e以上のケーブルでは、IEC 61156のPart 5, 6に詳細が規定されている。カテゴリ5・6でも一重シールド(F/UTP)を実装したものがあり、カテゴリ7などでは二重シールド (S/FTPなど)が必須となっている。

→「10ギガビット・イーサネット § コネクタ」も参照

カテゴリ7, 7A, 8.2などのペア線シールドのあるケーブル(S/FTPなど)では、コネクタ部分も規格化され、従来のRJ-45に代わりTERA、GG45、ARJ45などが策定されている。これらのコネクタでは、ケーブル側コネクタの外側にケーブルシールドに接続されるメタルシールドがあり、機器側コネクタに装備されている信号シールド経由で接地される。

ストレートとクロス

LANケーブルは、結線の仕方によりストレートケーブルとクロスケーブルに分かれる。1000BASE-Tで規定されたAuto MDI/MDI-Xと呼ばれる結線自動判別機能[13]が多くの機器で備わっているため、クロスケーブルの必要性はほとんどない。

- ストレートケーブル: 両端のコネクタが同じピン番号同士で接続されているもの。通常使うケーブル。

- クロスケーブル: 両端コネクタの送受ピンが交差接続されているもの。旧型の機器などで、ハブを複数台カスケード接続する場合や、端末同士を1対1で接続する場合に用いられた。

芯線

ツイストペアや平衡配線に限らず、1本の電線には以下の方式のものが用いられる。

- 単芯線 (単線、ソリッドとも)

- 1本の銅線で構成されるもの。撚り芯線に比べ固いため[14]、扱いづらく、折り曲げにも弱い。しかし、伝送特性に優れるため長いケーブルや基幹線など業務用として利用されている[14][15]。

- LAN接続でのケーブル長に関しては、サンワサプライでは5m超[14]、エレコムでは20m以上での利用を推奨している[16]。

- 撚り芯線 (撚り線、ストランドとも)[注釈 2]

- 7本程度の細い銅線で構成されるもの。単芯線に比べ柔らかいため取り回しやすい[14]。しかし、伝送特性が変化しやすいため長尺ケーブルには向かない。

- LAN接続でのケーブル長に関しては、サンワサプライでは5m以下[14]、エレコムでは20m未満での利用を推奨している[16]。

被覆色

屋内電話線に使うツイストペアケーブルでは一般にAT&Tが開発した25ペアカラーコードに従って区分けされており[17]、LANケーブルでもこのカラーコードの一部がTIA/EIA-568-Aで流用され、4対8線の芯線被覆色が規定されている。

ケーブル外皮(シース)の色に明確な基準はないが、ケーブル数の多い事務所内ネットワークなどでは、ネットワークトラブル防止や保守性向上のために、1台のスイッチングハブに挿した各ケーブルの末端に接続先ラベルを貼付するほか、各ケーブルを異なる色にするなどの措置をとることがある。また、ネットワークの階層(基幹ネットワーク、DMZ区間、ハブ間、末端)に応じた色分けも効果的であり、シーモン・カンパニー社によるRecommended Color-Coding Schemeなどが提案されている[18]。

特殊な形状

配線場所によって特殊な形状のツイストペアケーブルが存在している。

- 屋外用ケーブル

- 耐候性(耐水・耐熱・耐紫外線)のある外被のケーブル。

- 屋外配線の際、配管が利用できない場合に用いられる。耐風性や垂れ下がり防止など、長い距離を架空する場合は、スチールの支線が付いているものもある。

- 多対ケーブル

- 複数のツイストペアケーブルを束ねて1本にまとめて外皮をかぶせたケーブル。

- 配線には集合ローゼットを組み合わせて使われる。配線の単純化や敷設の容易さ、末端でのハブの排除などのために採用される。全体のケーブル径は太くなるので、天井裏やOAフロア下への敷設となる(壁内などの配管内へ通すことも、太さや柔軟性が失われるため、非常に困難である)。

電話線の他方式

電話線として使われる平衡配線には、ツイストペア以外の方式として以下のものがある。

- ベル線

- 古い屋内配線などで用いられた撚り合わされていないもの。他には主に火災報知器やドアチャイムなどに使われ、芯線も撚り芯線ではなく単芯線で構成されることが多い。

- 星形カッド線

- 4本の線をひとまとめに撚り合わせたもの。断面が4つの導体を星形に並べた形となり、上下と左右で2組の平衡配線になっている。電話線やオーディオマイクに用いられる。ツイステッドクワッド(Twisted quad)とも。

コネクタ

ツイストペアケーブルのコネクタにはオス型(プラグ)、イーサネット機器のポートにはメス型(ジャック)のコネクタが使われ、以下の表に示す種類がある。

ケーブルの両端コネクタは圧接端子として接続され、半田なし接続の規格 IEC 60352でその接続機構や性能が規定される。RJ-45では、単に外皮をかしめられているものだけでなく、折り曲げに強いようにコネクタと外皮をなだらかに覆うパーツや、コネクタの爪が何かに引っかかったまま引っ張られて折れることの無いようカバーするパーツが用いられる場合がある。

Remove ads

性能

要約

視点

ISO/IEC 11801およびANSI/TIA-568ではツイストペアケーブルの性能が電気的特性として規定されており、反射損失、挿入損失、漏話および漏話率(ACR)、ループ抵抗、電流容量、耐電圧、伝搬遅延、不平衡損失(TCL・ELTCTL)などの仕様がカテゴリごとに示されている。ケーブルの特性インピーダンスは100Ωと規定されており、この値の負荷をツイストペアごとの終端に接続して特性を評価する[10]。これらの測定において、ケーブルのテスト仕様はIEC 61156を、接続機器のテスト仕様はIEC 60512-25を主に参照している[19]。

ツイストペアケーブルでの技術的課題は、主にノイズ混入対策をはじめ以下のようなものが挙げられる。

- 漏話 (クロストーク)

- 他の導線に流れる信号が作る電磁誘導がノイズ源となるもの。特に1本のケーブルに複数のツイストペアを収めたものにおいては大きな内部ノイズ混入原因となる。周波数が高くなると、電磁誘導の効果も高くなり漏話が起き易くなる。

- 並行する伝送路の信号源からの距離の遠近によって測定されたものをそれぞれ近端漏話 (NEXT, Near-End Crosstalk)・遠端漏話 (FEXT, Far-End Crosstalk)と呼び、挿入損失に対するこれら漏話の割合がACR (Attenuation to Crosstalk Ratio, 減衰対クロストーク比)として規定される。

- 近端漏話をできるだけ避けるために、撚りのピッチをツイストペアごとに変えて同じ向きに長い区間で向き合わないようにしたり、ツイストペアごとにシールドをかけたりする。

- 外部ノイズ

- 電源ケーブルからの誘導ノイズや、高周波(電波)などによる外部のノイズ源。これらはエイリアン漏話(ANEXT・AFEXT)として規定・実測される。ツイストペア自体は通常の平衡配線より影響を受けにくいが、シールドによってさらにその影響を減らすことができる。

- 反射

- 周波数が高くなると導線のインピーダンス(交流抵抗)の変化している箇所で反射が起こりやすくなる。Cat.3以上で反射損失の下限値が規定される[20]。

- 挿入損失

- ケーブルを流れる電気信号は高い周波数ほどインピーダンス不整合による減衰が発生しやすい。この対策として、高周波数対応のケーブルはそれだけ太い銅線の使用が必要となる[3]。

- 機械的特性

- 導体径は0.4~0.8mmと規定されており[21]、AWGとして主にAWG22~AWG26が用いられる[22]。

Remove ads

イーサネットでの利用

要約

視点

1990年、最初のツイストペアケーブルによるイーサネット規格である10BASE-Tが最初に登場し、このとき使われたのはカテゴリ3のUTPケーブルであった。イーサネットが同軸ケーブル規格(10BASE2や10BASE5)に代わる形で大企業などに本格的に導入された。Windows 95が登場した1990年代中頃には、日本国内では一般家庭・中小企業にも普及した。その後すぐにカテゴリ5のケーブルを用いる100BASE-TXが登場したため、量販店でカテゴリ3のものが見られる時期はごく短く、導入段階で既にカテゴリ5(e)が主流となった。その結果、1998年に登場した1000BASE-Tではカテゴリ5eが同様に使えるため、ハブとLANボードの交換だけで利用でき、手間やコストを大幅に削減したスムーズな移行につながった。

2003年に標準化されたPower over Ethernetでは同じカテゴリ5eケーブルで接続機器へ給電しながら通信が可能になった。2006年には10GBASE-Tが登場したが、カテゴリ5eが使えなくなったことから、無線LANの高速化に伴い別途2016年に2.5G/5GBASE-Tが策定された。

LAN規格

イーサネットでは10Mbpsの通信速度での使用に始まり、2020年現在は40Gbpsまでサポートするツイストペアケーブル規格がある。通信速度の向上のためにさまざまな変調方式が提案され、これに伴い信号周波数が上がりケーブルの定格周波数も広帯域のものが要求される。

- 信号が送受される物理的な伝送路の数。10BASE-T・100BASE-TXではツイストペアのうち送信専用に1対、受信専用に1対使うため、これを送受1レーン分と扱う。1G以上では、1対を1レーンとして送受両方で使い、4対全てを使うため全体で4レーンとなる。

- 1周期分の信号が持つ実質的なデータ量(信号スペクトル効率)。符号化の際に増減するビットは含めない。

- 1秒間の出力信号数(シンボルレート)。10BASE-Tのマンチェスター符号で1シンボル/Hz、100BASE-TXのMLT-3で4シンボル/Hz、1G以上ではPAMによる正負ピークで信号1周期になるため2シンボル/Hzとなる。

敷設

個人ユーザが量販店で購入可能なLANケーブルは、きりのいい数字の長さ(30cm・50cm・1m・3m・5m・7m・10m・20m・50m・100mなど)で、あらかじめ両端にオス型RJ-45コネクタを装着したものである。一方で、工事業者がLANケーブルを敷設する際は、任意の長さを過不足なく設置するために、一般的にコネクタのない数十から数百メートルのケーブルを配線した後にケーブルを切断し、圧接工具を用いて両端にRJ-45コネクタを取り付ける(整端・成端と呼ぶ)。ケーブルにコネクタを取り付ける作業では、被覆むきから圧接までの必要機材を取り揃えた安価なツールセットや[14]、配線をコネクタ内部の溝に入れて蓋を閉じるだけで接続可能な専用工具不要のコネクタも登場している[23]。敷設業務では、最低でも簡易な測定器(LANテスター)で導通や短絡の有無を確認する必要があり、さらに高価な測定器でケーブルの減衰や漏話レベルなどの規格適合性を確認をすることや、測定結果の報告書が要求されることもある。主要なケーブルメーカーは、自社製品ケーブルを認定業者が正しく施工した場合に限りおおむね15年から25年の製品保証をしている。

普及

2022年時点では、1000BASE-Tが普及している。カテゴリ5eと6の価格差は無くなったが、2000年ごろに敷設した壁内ケーブルは当時のカテゴリ5から変えていない住宅もあり、普及が始まったマルチギガビット・イーサネットを使用する際に問題となる。10ギガビット・イーサネットはルータが高価なため、家庭向けには普及していない。

シングルペア規格

2015年以降からシングルペアイーサネットとして、車載組み込み機器や産業用機器を主な用途としたツイストペア1対による配線接続が標準化されている。ツイストペアケーブルイーサネットの主流である1対1接続だけでなく、10BASE-T1Sではマルチドロップ(バス型トポロジー)構成もサポートされた[24]。PoEと同様に、シングルペアイーサネットではPower over Data Lines (PoDL)で最大50W給電できる[25]。

Remove ads

電子工作での利用

自作の高周波回路にあっては、目的に応じて被覆付きの電線を撚って製作したツイストペアケーブルが伝送線路として用いられることがある[26]。ケーブルを磁性体などに巻き、同相成分を阻止する伝送線路トランスとしての使用が多い。

伝送線路の他に、1pFオーダのコンデンサ用途としてツイストペアケーブルを自作することもある[27]。このようにして製作されたコンデンサはギミックキャパシタと呼ばれる。

その他ケーブル一般

メーカー独自仕様

以下のものがケーブルメーカーから販売されることがある。これらはISO/IECやANSI/TIAによって規格化されたものではなくメーカーの独自仕様である[28]。

- 細径ケーブル

- 配線の高密度化や取り回し、特にデータセンターなどでの省スペース化を目的として、導線を細いものに替えてケーブル径を細くしたもの。

- かつてはPower over Ethernetが利用できなかったりケーブル長に制限があったりしたため、性能・制限には注意が必要である[29]。

- フラットケーブル

- 窓と窓枠の隙間や、OAフロアではない部屋のカーペットの下などに敷設できるような、数mm厚程度の薄型ケーブル。「アンダーカーペットケーブル」「きしめんケーブル」などとも呼ばれる[30]。

- 薄型ケーブル用のコネクタや施工用の工具が販売されている[31]。工業規格は全て標準ケーブルによる試験を前提としており、フラットケーブルはメーカー独自規格となるため「CAT6A準拠」などの名称で販売している[32]。形状的に、一般のケーブルのように撚りがかけられないため、必然的にノイズには弱くなる。かつてはLANの速度に影響を及ぼしていたが、2022年ごろにはシールドなどノイズ対策により影響は少ない[33][32]。

- 「カテゴリ5相当」と表示された4対中2対しか結線されていないケーブル。100BASE-TXで使用できても1000BASE-Tでの使用はできない。1990年代末ごろ、100BASE-TX普及期に販売された。

- 「カテゴリ6e」と表示されたケーブル。規格名称として存在しない。2000年代中盤、カテゴリ6A標準化前後に販売された。

- 「カテゴリ7対応」と表示されたUTPケーブルまたはRJ-45コネクタつきケーブル。このカテゴリでは二重シールドのあるSTPしか定義されていない。また、終端にはRJ-45ではなく、その上位互換であるGG45コネクタもしくは独自形状のTERAコネクタの使用のみが定義されている[28]。これを用いるとシールドが接地されてないためにコモンモードノイズによる電波障害などの問題が起きる可能性がある。10GBASE-Tが登場した2000年代後半から販売されている。

Remove ads

出典

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads