Loading AI tools

ouvrage visant à synthétiser tous les champs de connaissances De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Une encyclopédieÉcouter est un ouvrage de référence (livre, ensemble de livres ou document numérique) visant à synthétiser toutes les connaissances pour édifier le savoir et à en montrer l'organisation de façon à les rendre accessibles au public, dans un but d'éducation, d'information ou de soutien à la mémoire culturelle[1]. Basé sur des autorités ou des sources valides et souvent complété par des exemples et des illustrations, ce genre d'ouvrage privilégie un style concis et favorise la consultation par des tables et des index. Le terme a pris son sens moderne avec l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772).

En principe, une encyclopédie est différente d'un dictionnaire, car ce dernier a pour objet le sens et l'emploi des mots d'une langue, et est donc intraduisible en tant que tel, alors que l'encyclopédie traite des choses ou réalités du monde et de la culture. Cette distinction n'est toutefois pas rigide, car un dictionnaire doit nécessairement aussi « traiter des choses dans la mesure où cela est nécessaire pour déterminer la signification et l'usage des mots »[2], et bien des dictionnaires modernes accentuent leur caractère encyclopédique, tel Le Petit Larousse, afin d'offrir le maximum de renseignements en un seul volume. Quand ils sont suivis de la préposition (de, du ou des), dictionnaire et encyclopédie peuvent l'un et l'autre désigner un livre de proportions modestes portant sur un domaine restreint (par exemple : La Grande Encyclopédie des fées, Dictionnaire de géographie).

Les finalités ont varié au fil du temps : « Au Moyen Âge comme dans l'Antiquité, en Chine comme dans l'Islam classique, l'encyclopédie moralise, instruit, éduque, intègre socialement ; après le XVIIe siècle, elle ne veut plus qu'informer[3] ». Souvent inféodées à des impératifs religieux ou étatiques, les encyclopédies n'ont réussi que tardivement à s'astreindre à « un exposé critique et impartial des faits et des idées »[4], même si des biais idéologiques ou culturels parviennent encore à s'imposer de façon plus ou moins consciente.

La question de l'organisation interne a soulevé des passions et est liée à la conception que l'auteur se fait du savoir et de la façon dont son ouvrage devrait être utilisé. L'organisation dominante a d'abord été purement thématique, en fonction des disciplines. Le classement alphabétique, qui apparaît dans un dictionnaire au Xe siècle, ne s'imposera définitivement dans une encyclopédie qu'au XVIIIe siècle. Organisation thématique et classement alphabétique peuvent être utilisés de façon croisée en intégrant un ou plusieurs volumes d'index à un ouvrage thématique donné.

Quoique le terme « encyclopédie » soit apparu assez tardivement, et que son sens se soit modifié par rapport au sens initial, l'idée de constituer un abrégé des connaissances existe depuis longtemps et a pris diverses formes. Celles-ci ont évolué en fonction des besoins du public, de la quantité de savoir disponible et de la complexité de l'organisation sociale. Cela a donné, à travers les siècles, divers genres d'ouvrages à visée encyclopédique, qui ont fusionné au début du XVIIIe siècle pour créer le concept moderne d'encyclopédie.

Des ouvrages qui, à leur époque, ne pouvaient pas se présenter comme des « encyclopédies » sont donc maintenant considérés comme tels, de façon rétrospective[6].

Le mot « encyclopédie » vient de encyclopædia, forme latinisée à la Renaissance de l’expression grecque de Plutarque, ἐγκύκλιος παιδεία. Le terme enkyklios signifie « circulaire, qui embrasse un cercle entier », et par extension « périodique, quotidien, général, ordinaire »[7], tandis que paideía signifie « éducation ». Une enkyklios paideia signifiait donc « l'ensemble des savoirs qui constituent une éducation complète », selon le sens que lui donnait Quintilien[n 1]. Ainsi, l'architecte Vitruve se félicite que ses parents l'aient instruit dans « un art qui ne peut avoir d'importance qu'autant qu'il renferme, comme dans un cercle, et la connaissance de la littérature, et celle des autres sciences »[n 2]. L'image du cercle était utilisée en grec ancien pour signifier la couverture d'un domaine dans sa totalité ou un processus récurrent durant un temps déterminé[n 3].

À la Renaissance, les humanistes ont repris cette expression en l'appliquant à un ouvrage imprimé et en lui donnant le sens littéral de « cercle des connaissances », l'image du cercle étant symboliquement associée à l'unité fondamentale des parties constituantes. L'expression a été d'abord abrégée en κυκλωπαιδεία (cyclopédie), terme qui apparaît pour la première fois dans le sous-titre de la Margarita philosophica (1508), un manuel universitaire, et qui est repris par Johann Turmair dans le titre d'un ouvrage publié en 1517. Il sera dès lors souvent employé jusqu'à la parution de la Cyclopaedia de Chambers (1728).

La première occurrence du mot en français apparaît en 1532 chez Rabelais, qui fait dire à un de ses personnages que Panurge lui a « ouvert le vrai puits et abîme d'encyclopédie[8] ». Joachim du Bellay le reprend dans son manifeste de 1549 : « Ce rond de sciences que les Grecs ont nommé Encyclopédie[9] ».

Le sens moderne du mot ne sera toutefois fixé qu'avec la parution de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751), qui répond aux exigences de rigueur attendues d'un ouvrage de référence scientifiquement à jour, couvrant tous les domaines du savoir et organisé en vue d'une consultation aussi facile que possible[10].

Cependant, l'idéal d'unité du savoir incarné dans la métaphore du « cercle » restera actif jusqu'au milieu du XXe siècle, comme l'attestent les multiples tentatives éditoriales d'éviction de l'ordre alphabétique en faveur d'une organisation thématique (voir ci-dessous).

Alors que le dictionnaire désigne un mode d'organisation du langage en ordre alphabétique, l'encyclopédie se propose « un but plus élevé »[11] et a « l'ambition intellectuelle d'embrasser tous les savoirs »[12].

Avec ces deux termes, si proches et si différents dans leurs connotations, nous avons affaire à « deux modèles et deux conceptions de la représentation sémantique, qui renvoient à une représentation générale du savoir et/ou du monde »[13]. Le modèle en forme de dictionnaire renvoie à un savoir sur une langue, au moyen duquel les termes se différencient les uns des autres par des traits sémantiques qu'il serait possible, en principe, de hiérarchiser dans un arbre binaire, du type chien - canidé - mammifère - animal. Le savoir encyclopédique, pour sa part, renvoie à notre connaissance du monde et est susceptible de s'accroître indéfiniment, tout en respectant toutefois les limites du genre, qui ne vise pas simplement à accumuler, mais à synthétiser et à articuler entre elles les diverses connaissances, de façon à réaliser, selon l'expression d'un encyclopédiste, « le compendium de l'intelligence humaine »[14].

Au début, les ouvrages de type encyclopédique portaient le plus souvent un titre métaphorique. Celui-ci pouvait être une variation sur le mot « florilège », comme dans Liber floridus (« livre fleuri ») ou Hortus deliciarum (« jardin des délices »), ou insistait sur la richesse que représentait le savoir, décrit comme un « trésor » chez Brunetto Latini ou une « perle » dans la Margarita philosophica de Gregor Reisch. Le titre peut également mettre en valeur la structure des connaissances, comme dans l'image de « l'arbre de la science ». Une autre image joue sur l'abondance des informations et présente l'ouvrage comme la « source des merveilles de l'univers ». Le titre peut aussi insister sur l'adéquation du livre à la réalité et le présenter comme une « image du monde » ou un « miroir majeur ». La dimension spectaculaire est mise en valeur chez Theodore Zwinger, qui a compilé un important « théâtre de la vie humaine ».

À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, les titres se font moins imagés et se limitent à des termes techniques, à mesure que le classement alphabétique se généralise dans les ouvrages de référence. On voit alors s'imposer les termes « dictionnaire », lexicon (anglais) et lexikon (allemand), en concurrence avec « cyclopédie » et « encyclopédie », qui contiennent une idée de totalité et de formation de l'esprit. La langue allemande a longtemps privilégié le titre Konversationslexikon, car ce genre d'ouvrage aide à la conversation des personnes cultivées[15] ; voir par exemple le Bonniers konversationslexikon.

L'histoire de l'encyclopédie est celle du rapport des sociétés au savoir. La volonté de rassembler les connaissances, qui s'exprimait dans les sociétés orales par des mythes transmis de génération en génération, a pu prendre une forme stable et visible avec l'invention de l'écriture.

Dès la fin du IVe millénaire av. J.-C., on trouve à Sumer « une sorte d'encyclopédie du matériel culturel dont les données [sont] disposées thématiquement ». Elles comportent des listes d'animaux, de pierres, de plantes, d'oiseaux[16]. Quelque 600 ans plus tard, des tablettes proto-encyclopédiques existaient aussi à Ebla, proposant des listes étendues, classées en fonction de la première lettre des mots[17]. Il existe de nombreuses copies de ces ouvrages, appelés « listes lexicales » par les historiens.

En Égypte antique, on trouve également des listes thématiques que l'on peut considérer comme des proto-encyclopédies. L'Onomastique du Ramesseum, rédigé vers 1750 av. J.-C., est une liste de mots groupés par catégories. Un autre ouvrage du même genre, mais plus développé, est l'Onomastique d'Aménopé, rédigé vers 1100, qui compte 610 éléments organisés de façon thématique et qui, selon l'anthropologue Jack Goody, contiendrait plus de 2 000 informations distinctes visant à fournir « un catalogue systématique de l'univers »[18]. Ce lointain ancêtre du dictionnaire encyclopédique avait pour vocation « non pas d'apprendre à écrire aux enfants, mais de proposer un programme d'instruction de l'humanité fondé sur l'organisation du monde »[19].

En Grèce, une intense activité de réflexion et de recherche scientifique était en cours dès le VIIe siècle av. J.-C. avec les philosophes présocratiques. Elle a pris de l'ampleur avec Platon (428-348), dont le Timée fournit un exposé sous forme dialoguée des sciences de l'époque : astronomie, cosmogonie, physique et médecine. Cet ouvrage peut être considéré comme « une encyclopédie méthodique »[20].

Aristote (384-322) a produit une quantité de traités sur un large éventail de sujets (poétique, rhétorique, logique, science politique, physique, psychologie, biologie, éthique…), manifestant un esprit encyclopédique sans équivalent. Toutefois, ces brouillons ne seront diffusés que 275 ans après sa mort, soit vers 50 av. J.-C. : « La perte ou l'altération partielle de cet énorme corpus, encyclopédique au sens le plus pur du terme, puis sa récupération progressive, largement due à l'Islam, a influé sur l'histoire des encyclopédies en Occident pendant deux millénaires[21]. »

Héraclide du Pont (388-310), qui a été un disciple de Platon, de Speusippe et d'Aristote, aurait été un des premiers auteurs à composer, en plus de ses travaux philosophiques, des ouvrages sur les principaux arts libéraux : grammaire, rhétorique, dialectique, musique et géométrie[22].

Parmi bien d'autres savants polyvalents, il faut citer le nom de Callimaque de Cyrène (vers 310-240) qui, en plus d'être poète et grammairien, a touché à une grande variété de sujets. Ératosthène, également de Cyrène (276-194), a laissé des travaux de mathématiques, d'astronomie et de géographie de grande valeur, notamment une mesure de la circonférence terrestre étonnamment précise. On a aussi retenu le nom de Posidonios (135-51), qui était à la fois géographe, historien et mathématicien, mais son œuvre est complètement perdue.

La volonté de savoir s'est aussi traduite par la construction de bibliothèques. La Bibliothèque d'Assurbanipal érigée à Ninive au VIIe siècle av. J.-C. contenait 30 000 tablettes d'argile[23]. Celle d'Alexandrie, fondée en 288 av. J.-C., fut la plus importante bibliothèque de l'Antiquité ; elle comptait déjà 490 000 rouleaux à l'époque de Ptolémée II Philadelphe et attira pendant des siècles les savants du monde méditerranéen[24].

De l'énorme quantité de savoir alors accumulée, seule une infime partie a été traduite en latin. Les Romains, en effet, ne s'intéressaient guère aux questions théoriques et se contentaient des applications pratiques sans chercher à en approfondir les fondements mathématiques, géométriques ou astronomiques. C'est seulement à la faveur de l'épanouissement de la civilisation arabe au XIIe siècle que l'on a traduit en latin les ouvrages scientifiques majeurs de Hippocrate, Euclide, Aristote, Archimède, Apollonios de Perga, Ptolémée et Galien[25]. Les encyclopédies ont constitué un maillon essentiel dans la transmission de ce savoir.

Dans la Rome antique, le comportement encyclopédique s'est d'abord développé en tant que volonté d'appropriation du patrimoine intellectuel de la Grèce, qui avait été définitivement vaincue par les armées romaines en 146 av. J.-C.[26]. La première tentative encyclopédique est celle de Varron (116-27 av. J.-C.), dont les Antiquitatum rerum humanarum et divinarum libri XLI n'ont subsisté qu'à l'état de fragments. Pour cet auteur, l'étymologie est la clé du savoir et l'origine d'un mot nous renseigne sur la vérité cachée qu'il contient, donnant comme preuve que le terme verbum (« mot ») vient de veritas (« vérité »). Sur les 41 livres, 25 sont consacrés aux affaires humaines et le reste aux dieux. Cet ouvrage a disparu, mais il nous est en partie connu par les nombreuses citations qui en ont été tirées.

Vers le début du Ier siècle de notre ère, Aulus Cornelius Celsus a rédigé une encyclopédie en 26 livres, De Artibus, couvrant l'agriculture, l'art militaire, la rhétorique, la philosophie, la jurisprudence et la médecine. Ce dernier domaine est particulièrement développé et est la seule section de cet ouvrage à avoir été conservée, du moins en partie.

Pline l'Ancien (23-79 ap. J.-C.), écrivain et naturaliste romain mort dans l'éruption du Vésuve[27], est l'auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle. Cet ouvrage de 37 volumes répertorie environ 20 000 faits et cite 500 auteurs consultés[28][29]. Pline a compilé le savoir de son époque sur des sujets aussi variés que la cosmologie, l'astronomie, la géographie, l'histoire naturelle, la botanique, la pharmacopée, la médecine, la minéralogie, l'architecture, la peinture et la sculpture[29]. C'est le seul ouvrage de cet auteur qui nous soit parvenu, et un des rares ouvrages de langue latine à être parvenus jusqu'au XXIe siècle dans leur intégralité[29]. Extrêmement populaire durant tout le Moyen Âge, il a été jusqu'au XVIIIe siècle la référence en matière de connaissances scientifiques et techniques et a alimenté de nombreux travaux encyclopédiques[30],[29]. L'objectif de Pline n'était cependant pas de viser la diffusion du savoir mais plutôt de faire une œuvre moralisatrice valorisant les savoirs anciens face à ceux introduits de Grèce et d'Orient, ce qui s'éloigne de l'acception moderne de l'encyclopédie[29].

Dans les Nuits attiques (IIe siècle), Aulu-Gelle discute au fil de la plume d'un vaste éventail de sujets : littérature, arts, philosophie, histoire, droit, géométrie, médecine, sciences naturelles, météorologie et géographie.

Le Polyhistor (aussi appelé Les merveilles du monde) est un ouvrage de l'écrivain romain Solin, du IIIe ou IVe siècle, qui présente les curiosités du monde par pays. L'ouvrage est perdu, mais de nombreux éléments en ont été maintes fois recopiés dans les encyclopédies médiévales.

Nonius Marcellus rédige au début du IVe siècle le De compendiosa doctrina, compilation de traités sur la langue et diverses techniques, arrangée en ordre alphabétique.

Vers la fin du IVe siècle, Servius rédige un très abondant commentaire sur l'œuvre de Virgile, couvrant un vaste éventail de sujets, et que l'on peut considérer comme une encyclopédie organisée selon l'ordre du texte du poète.

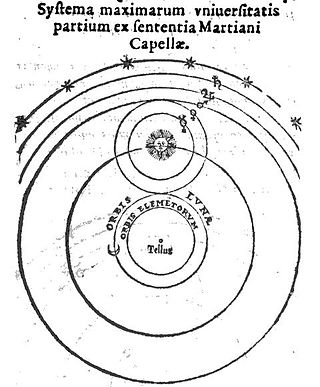

Martianus Capella, avocat vivant en Algérie, est l’auteur du De nuptiis Philologiae et Mercurii (Noces de Philologie et de Mercure), rédigé entre 410 et 429. Ce manuel sous forme de récit allégorique synthétise en 9 livres les connaissances de l’époque : philologie, grammaire, dialectique, rhétorique, géométrie, arithmétique, astronomie et harmonie. Cet ouvrage sera surtout populaire à l’époque carolingienne, où il servira de référence pour l’organisation des études dans le domaine littéraire (le trivium) et en mathématique (le quadrivium). Il est encore lu à la Renaissance et inspirera notamment Copernic.

Le projet encyclopédique connaît une réorientation radicale avec Augustin d'Hippone qui propose de le centrer sur le relevé systématique des données contenues dans la Bible[31]. Ce qui reste du savoir antique doit donc être intégré aux enseignements de la religion, sous peine de disparaître. Les écrits de la Bible renouvellent ainsi la structure des encyclopédies, dans lesquelles il fallait dorénavant représenter objectivement la Nature en respectant « l'ordre de la Création, l'ordre voulu par Dieu et sur lequel l'homme ne doit pas intervenir »[32].

Cassiodore (485-580) rédige les Institutiones divinarum et saecularium litterarum, comportant deux livres, afin d'instruire les moines de son monastère dans les diverses disciplines des arts libéraux, soit (le trivium) et (le quadrivium).

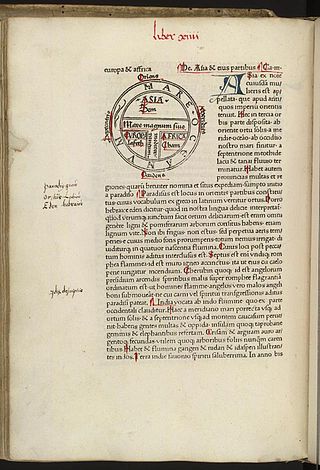

Isidore de Séville est considéré comme l'auteur de la première encyclopédie du Moyen Âge : Étymologies. Cet ouvrage rédigé vers 630 est constitué de vingt livres et 448 chapitres. Suivant la tradition implantée par Varron, il propose une analyse étymologique des mots. Par cette œuvre, Isidore essaie de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et de transmettre à ses lecteurs une culture classique en voie de disparition. Son livre aura une immense renommée et connaîtra plus de dix éditions entre 1470 et 1530, signe d'une popularité continue jusqu'à la Renaissance. Grâce à ses nombreuses citations, cet ouvrage contribuera à la survie durant le Moyen Âge de nombreuses œuvres latines et grecques disparues, parce que considérées comme païennes. Il contenait aussi un certain nombre d'illustrations. L'organisation particulière de ce livre vaudra à Isidore de Séville d'être considéré comme le saint patron des informaticiens.

Raban Maur rédige vers 842 le De rerum naturis, appelé aussi De universo. Cet ouvrage, qui comporte 22 livres, reprend pour l'essentiel celui d'Isidore de Séville, mais en l'amputant considérablement et en le réorganisant pour conformer l'exposé à une vision religieuse du monde. À cette fin, l'ouvrage suit un ordre hiérarchique strict allant du Créateur à ses créatures et aux choses créées. Il sera extrêmement populaire durant toute l'époque carolingienne.

La Souda est une encyclopédie grecque rédigée à Byzance au Xe siècle et attribuée à Suidas. Elle contient 30 000 entrées classées dans l'ordre alphabétique. Cet ouvrage contribuera à diffuser le classement alphabétique dans les pays occidentaux, ce qui entraînera au XIIIe siècle l’apparition des index.

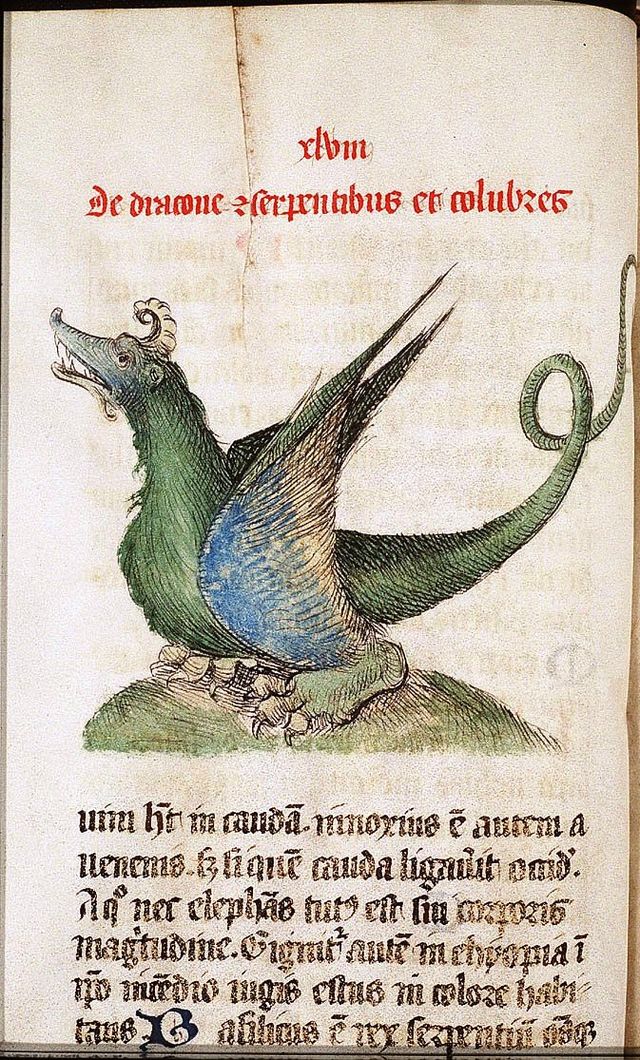

Les encyclopédies se multiplient au XIIe siècle en raison de l’accroissement de la curiosité scientifique. Elles empruntent aux compilations latines antérieures mais aussi aux ouvrages arabes, alors beaucoup plus avancés (voir ci-dessous). Un souci de l'expérience se fait jour et des notions inconnues dans la Rome antique, comme celle de l'aiguille aimantée, font leur apparition[33]. On note aussi un grand intérêt pour le merveilleux, selon une veine déjà très présente dans le Polyhistor quelques siècles plus tôt[34].

Honoré d'Autun publie vers 1110 l'ouvrage le plus important de cette époque, Imago mundi, traité de géographie, astrologie, astronomie et histoire, qui sera traduit en français, italien et espagnol. Dans le Liber floridus (1120), Lambert compile, dans un désordre total, des données empruntées à quelque 192 œuvres, en accordant une attention spéciale aux questions de géographie, d'histoire et d'astrologie, accompagnées d'illustrations qui témoignent d'une grande recherche iconique. Vers la même époque, Theophilus produit Schedula diversum artium, premier ouvrage décrivant en détail les techniques employées dans divers métiers : verre, vitraux, papeterie, métallurgie, pierres précieuses). Hugues de Saint-Victor (1096-1141) propose dans le Didascalicon un nouveau classement des sciences et une méthode de lecture de la Bible. Entre 1159 et 1175, la première femme encyclopédiste, l'abbesse Herrade de Landsberg, réalise pour ses moniales le Hortus deliciarum (Jardin des délices), ouvrage remarquable par ses nombreuses illustrations de type allégorique.

Le XIIIe siècle est considéré comme l’âge d’or de l’encyclopédisme médiéval[35]. C'est en effet à cette époque que se diffusent largement les ouvrages de l'antiquité traduits du grec ou de l'arabe en latin. On voit aussi apparaître les universités et se développer la scolastique.

Arnold de Saxe écrit le De floribus rerum naturalium, compilation des connaissances formée de cinq parties, composée probablement entre 1220 et 1230, qui inspirera Albert le Grand[36]. Guillaume d'Auvergne publie le De universo creaturarum (1231). Gautier de Metz compose un poème en dialecte lorrain intitulé L’Image du monde (1246) dans lequel il reprend l'ouvrage d'Honoré d'Autun, en y ajoutant des éléments fantaisistes. Thomas de Cantimpré publie le Liber de natura rerum (1256), qui sera traduit en néerlandais et en allemand (Das Buch der Natur)[37], un siècle plus tard. Brunetto Latini rédige en français Li Livres dou Trésor (Livre du trésor), première encyclopédie médiévale à rompre avec le latin ; son auteur a été le maître de Dante, qui l'a placé dans son Enfer[38]. Barthélemy l'Anglais est l'auteur du Liber de proprietatibus rerum, rédigé entre 1230 et 1240.

Vincent de Beauvais produit le Speculum Majus. Cet ouvrage, achevé en 1258, est la plus importante compilation de connaissances du Moyen Âge. Il se compose de trois parties bien équilibrées : le Speculum Naturale (ou Miroir de la nature), qui résume les connaissances d’histoire naturelle de l'époque et situe la place de l'homme dans la nature, offrant une mosaïque de citations d’auteurs latins, grecs, arabes et même hébraïques dont Vincent donne les sources ; le Speculum Doctrinale (ou Miroir de la Doctrine), sorte de manuel pour étudiants, qui couvre les arts mécaniques, la scolastique, la tactique militaire, la chasse, la logique, la rhétorique, la poésie, la géométrie, l'astronomie, l'anatomie, la chirurgie, la médecine et le droit ; le Speculum Historiale (ou Miroir de l’Histoire), qui présente le récit des évènements historiques depuis la Création jusqu’aux années 1250. Cet ouvrage sera souvent réédité jusqu’au début du XVIIe siècle et traduit en français, en espagnol, en allemand et en néerlandais. Avec ses 4 500 000 mots[39], il restera la plus considérable encyclopédie du monde occidental jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.

En 1295, le philosophe catalan Raymond Lulle rédige L'Arbre de la science (Arbor scientiae), dans lequel il propose une classification des savoirs basée sur la métaphore organique de l'arbre. Les connaissances y sont hiérarchisées depuis le monde physique élémentaire jusqu'au monde divin.

Le mouvement encyclopédique dans le monde islamique a connu deux périodes privilégiées. La première se situe entre les IXe et XIe siècles, autour de Bagdad, et prend appui sur le riche héritage de la science grecque. En effet, les ouvrages d'Aristote, d'Euclide, de Ptolémée, d'Hippocrate, de Galien, d'Archimède et bien d'autres avaient été introduits dans le monde musulman par des chrétiens hérétiques de Syrie (monophysites, nestoriens), et des Juifs persécutés par Byzance, qui s'étaient réfugiés dans les territoires voisins, emportant avec eux leur bibliothèque[40]. Des textes grecs qui avaient été traduits en syriaque par Serge de Reshaina et Sévère Sebôkht ont ainsi par la suite été traduits en arabe, notamment par Hunayn ibn Ishaq[41]. La deuxième époque se situe entre les XIIIe et XVe siècles, en Égypte et en Syrie, où sont réalisées d'importantes compilations dans les domaines littéraire, géographique et historique[42].

On peut distinguer trois genres d'ouvrages encyclopédiques : (a) des inventaires des sciences, dans la tradition d'Aristote, qui jouissait d'un prestige sans égal chez les lettrés musulmans ; (b) des manuels à l'usage des princes, tel le Sirr al-asrar ou Secret des secrets, qui traite d'une quantité de sujets et aura une immense influence ; (c) des recueils de sagesse et de connaissances variées à l'usage de l'administration (adab) et pouvant aussi servir à la conversation des élites[43]. Les métiers et techniques sont généralement ignorés[44].

Job d'Édesse (en syriaque Ayyub Urhāyā) est un chrétien philosophe, savant et traducteur du syriaque en arabe qui a vécu à Bagdad. Son Livre des trésors (ktabā d-simātā) est une sorte d'encyclopédie en six livres couvrant la métaphysique, la médecine, les sciences naturelles, les mathématiques et l'astronomie, dont la rédaction se situe vers 817. C'est une synthèse des domaines de recherche alors enseignés à Bagdad et qui reposait sur les méthodes de sciences naturelles mises en place par Aristote et la philosophie grecque[45].

Al-Jahiz est un savant qui a vécu au IXe siècle à Bassorah en Irak. Dans le Livre des animaux, il présente 350 espèces en s'inspirant d'Aristote. Son ouvrage Du rond et du carré serait un embryon d'encyclopédie[46].

Également établi en Irak, Ibn Qoutayba (828-889) rédige des manuels et des ouvrages à caractère encyclopédique, notamment Les Sources des informations (Kitab ʿUyūn al-aḫbār) et Les Célébrités (Kitab al-maʿārif), qui présentent des notices sur les personnages célèbres de l’histoire arabo-musulmane.

Le philosophe et savant Al-Kindi (801-873), qui a étudié à Bagdad, a laissé 290 volumes couvrant divers domaines, incluant les mathématiques et la psychologie. Dans ces traités, il propose une tentative de classification systématique des sciences, en s'inspirant à la fois de la source grecque et des apports arabes[47].

Le califat de Cordoue entreprend de marquer sa puissance par une intense activité culturelle. Le poète Ibn Abd Rabbih y rédige vers 900 le Collier unique (al iqd al-farid), qui aborde en 25 chapitres des questions variées, allant de l'art de gouverner aux connaissances religieuses, en passant par les généalogies, l'histoire des califes et l'art épistolaire[48].

Al-Fârâbî, qui était nourri des écrits de Platon et d'Aristote, rédige vers 950 une Énumération des sciences (Ihsa al-'Ulum) dans laquelle il subordonne les disciplines religieuses (grammaire, théologie et jurisprudence) aux sciences théoriques (logique, métaphysique, éthique)[49]. Cet ouvrage sera traduit en latin et se répandra dans le monde occidental[50].

La plus importante encyclopédie de l'époque est le Rasâ’il al-Ikhwân al-Safâ’, une œuvre anonyme collective rédigée probablement dans la seconde moitié du Xe siècle par Abu Sulayman al-Maqdisi et les Ikhwan al-Safa (Frères de la pureté), établis à Bassorah en Irak. Cette société secrète réformiste shi'ite, qui cherchait à réconcilier le Coran avec la philosophie grecque et le néo-platonisme, présente le savoir comme le chemin de l'illumination de la raison. Leur encyclopédie se compose de 52 traités scientifiques. C'est le premier exemple connu d'encyclopédie réalisée par un collectif d'auteurs[51].

Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi (865-925) est un lettré persan auteur du Kitab al-Hawi fi al-Tibb, remarquable somme médicale en 22 volumes, qui sera traduite en latin au XIIIe siècle, sous le titre Liber Continens.

Le Persan Muhammad ibn Ahmad al-Khwarizmi, mort en 976, est l'auteur de l'encyclopédie Mafātīḥ al-ʿulūm. Cet ouvrage en langue arabe couvre un large éventail de savoirs, qui vont de la théologie à la linguistique de l'arabe, en passant par le droit, l'histoire et ce qu'on nommera plus tard les « sciences humaines »[52].

Le lettré persan le plus remarquable est Avicenne (Ibn Sīnā) (980-1037), dont les nombreux traités couvrent tout le savoir de l'époque[53].

En Égypte, Al-Nowaïri (1272-1332) est l'auteur de Nihayal al-arab fi fonoun al-adab (Tout ce qu'on peut désirer savoir sur les belles-lettres), un ouvrage comptant environ 9 000 pages réparties en cinq livres : (a) géographie, (b) l'homme, (c) la zoologie, (d) la botanique et (e) l'histoire. Au siècle suivant, son compatriote Ahmad al-Qalqashandi publiera le Subh al-A’sha, qui constitue une mine de renseignements sur l'époque.

Ibn Khaldoun rédige en 1377 au Caire les Muqaddima, ou Al-Muqaddima (Introduction à l’histoire universelle), œuvre à caractère encyclopédique englobant l’ensemble des connaissances du XIVe siècle à partir de sources grecques, byzantines et musulmanes. Les sujets traités sont la géographie, la philosophie, l’histoire, l’économie, la sociologie, la politique, l’urbanisme, et la médecine.

En Iran, Dawani (1427-1502) rédige le Unmudhaj al-ulum (Programme des sciences) sous forme de questions et réponses.

Vers le milieu du XVe siècle, Ahmed Bican rédige à Istamboul le Dürr-i meknûn (« Les perles cachées »), ouvrage écrit en turc, qui couvre une variété de sujets et fait une large place au merveilleux (métamorphoses, apocalypse, sciences occultes, etc.).

La dernière grande encyclopédie du monde islamique est celle de Al-Suyūtī (1445-1505), auteur de 561 traités[52]. Depuis un certain temps déjà, les travaux scientifiques étaient de plus en plus mal perçus par un clergé musulman attaché à la pureté du dogme et prompt à brûler des livres, ce qui amène les écoles coraniques à se concentrer exclusivement sur la théologie[54].

La toute-puissance de ces écoles sera renforcée par l'interdiction de l'imprimerie promulguée dès 1485 par le sultan Bajazed II[55]. En 1515, un second décret du sultan Selim 1er punit de mort toute personne convaincue d'utiliser une presse pour imprimer des livres[56], étouffant ainsi toute possibilité de diffusion massive du savoir dans l'immense empire ottoman. Des ouvrages encyclopédiques seront certes encore rédigés sous forme manuscrite, telle la grande encyclopédie bibliographique Kashf al-zunun, par Hadjdji Khalifa (mort en 1657), mais sans jouir d'une diffusion importante. L'imprimerie sera finalement introduite au Moyen-Orient au début du XIXe siècle[57] et le premier journal n'y sera publié qu'en 1824[58].

Entre le IXe et le XIIIe siècle, une culture juive très active s'épanouit en Espagne, alors musulmane. Les principaux foyers en sont à Grenade, Cordoue, Tolède et Barcelone. Cette situation change à partir du XIVe siècle, quand les Juifs sont progressivement chassés du pays, à mesure que progresse la reconquête du pays par les chrétiens[n 4].

Abraham bar Hiyya Hanassi, mort en 1136, rédige à Barcelone son ouvrage Fondements de la raison et donjon de la foi. Cet ouvrage comporte des chapitres de mathématiques, géométrie, astronomie, etc.[59].

À Tolède, Juda ben Salomon ha-Cohen ibn Matka (XIIIe siècle) rédige un Exposé de l'intelligence, qui traite de logique, de physique et de métaphysique[59].

Shem Tov Falaquera (c. 1225 - c. 1295) rédige en hébreu un ouvrage encyclopédique intitulé De'ot haFilosofim (Opinions des philosophes).

Dans la Provence, voisine de l'Espagne, vers la fin du XIIIe siècle, Gershom ben Salomon compile une encyclopédie inspirée de Falaquera, intitulée Porte des cieux[60].

A partir de 1276, Lévi ben Abraham de Villefranche, né à Villefranche-de-Conflent et vivant en Provence, écrit deux encyclopédies pour un large public: une, assez brève, en prose rimée, intitulée Broches et porte-bonheur, et ensuite une plus détaillée et en prose, intitulée Chapelet de la grâce. Pour des raisons peu claires, ce travail lui vaut d'être persécuté par les autorités juives dans les années 1303-1305[61].

Vers 1330, Levi ben Gershom (qui selon certains est peut-être le fils du Gershom ben Salomon mentionné ci-dessus[60]) rédige Les Portes du ciel, qui présente de façon détaillée les sciences naturelles, l'astronomie et la théologie[62].

L'Inde ne semble pas avoir produit d'encyclopédie généraliste à une époque ancienne, mais plutôt des ouvrages encyclopédiques portant sur des domaines particuliers[n 5]. Ainsi, le Caraka Saṃhitā est une somme médicale ancienne qui faisait partie de l'Ayurveda. Elle est attribuée à Charaka, mais a vraisemblablement été produite par divers auteurs entre 175 av. J.-C. et 120 apr. J.-C.

Le grand astronome et mathématicien Varahamihira (505-587) a produit un ouvrage encyclopédique intitulé Brihat-Samhita, qui couvre un large éventail de sujets : astrologie, mouvement des planètes, éclipses, pluie, nuages, architecture, récoltes, parfums, mariage, pierres précieuses, perles et rituels. Cet ouvrage qui compte 106 chapitres est connu comme « la grande compilation ».

Lorsque Bagdad est devenu la métropole intellectuelle du monde arabe, de nombreux ouvrages indiens y ont été traduits du sanskrit en arabe et y ont influencé la tradition scientifique[63].

La plupart des encyclopédies chinoises doivent leur existence au patronage de l'empereur et étaient destinées à l'empereur lui-même ou à ses fonctionnaires[64].

Le concept d'encyclopédie prend une forme particulière en Chine en raison de la nature même de l'écriture chinoise. Comme celle-ci est de type idéographique, l'apprentissage d'un mot représenté par un idéogramme est inséparable de la réalité qu'il sert à désigner[65]. Une encyclopédie est appelée un leishu, littéralement livre (shu) de catégories (lei) et englobe tout ouvrage classant du matériel écrit[n 6]. Ce sont d'abord essentiellement des anthologies des grands textes classiques confucéens, bouddhistes et taoïstes. L'organisation interne en est de type thématique : le ciel (astronomie, présages célestes) ; la Terre (géographie, antiquité) ; l'Homme (empereur, fonctionnaires, personnages importants) ; les arts et les sciences (animaux, plantes, techniques, agriculture et médecine)[66]. Bien évidemment, le genre du leishu a profondément évolué au fil des siècles, tout autant que l'idée d'« encyclopédie » dans la tradition occidentale[6].

Certains de ces ouvrages ne couvraient que quelques domaines, comme l'histoire ou la littérature. D'autres englobaient la totalité du savoir que devait maîtriser un candidat aux examens de l'administration[67]. Pour faire face à la croissance considérable du nombre de candidats, qui atteint les 400 000 au XIIIe siècle, de nombreux professeurs compilent et publient leur propre encyclopédie[68]. Avec le temps, ces ouvrages ont cherché à inclure la totalité du savoir existant et à recopier dans les « catégories » des ouvrages entiers, plutôt que de simples extraits[69]. Sur les quelque 600 ouvrages de ce genre, 200 ont été conservés.

Rien ne nous est parvenu des ouvrages de la haute Antiquité chinoise en raison du fait que, au IIIe siècle av. J.-C., l'empereur Qin Shi Huang fit brûler les ouvrages des savants anciens, ainsi que les savants vivants qui auraient pu les avoir appris par cœur.

Parfois considéré comme une encyclopédie, le Er ya est le plus ancien dictionnaire qu'on ait conservé ; rédigé au IIe siècle av. J.-C., il est attribué par la légende à Confucius lui-même.

Le Huang lan (Ce qu'a examiné l'empereur) est aujourd'hui considéré comme le premier ouvrage du genre encyclopédique en Chine. Composé vers 220 à la demande de l'empereur Cao Pi, il comptait 1 000 chapitres. Il est aujourd'hui disparu.

La première encyclopédie chinoise conservée est le Yiwen Leiju (Florilège arrangé par catégories), réalisé durant la dynastie Tang. Divisée en 47 sections (« catégories »), elle couvre une grande variété de sujets, avec de nombreuses citations d'œuvres anciennes. Sa transcription par le calligraphe Ouyang Xun s'est terminée en 624 ; elle a connu plusieurs éditions imprimées à partir de 1515. On a conservé, de la même époque, le Fayuan Zhulin (Forêt de pierres précieuses dans le jardin de Dharma), en 100 volumes, compilé en 668 par Dao Shi, et qui contient des textes bouddhistes anciens.

Les Quatre grands livres des Song est une importante compilation réalisée entre le Xe et le XIe siècle. Son premier livre s'appelle le Taiping Yulan, volumineuse anthologie de poèmes, de citations et de proverbes compilée entre 977 et 983. Il compte plus de 1 000 chapitres classés en 55 catégories. En 1013, le Cefu Yuangui, comptant 1 000 volumes, s'ajoutera aux trois collections existantes.

Même s'il n'a pas laissé une encyclopédie en tant que telle, Shen Kuo (1031-1095) se distingue par les avancées qu'il a réalisées dans de nombreux domaines et par les écrits qu'il a laissés en astronomie, mathématiques, cartographie, géologie, météorologie, agronomie, zoologie, botanique, pharmacologie et hydraulique ; esprit universel, il était également versé en musique. Son contemporain Su Song (1020-1101) était un autre grand esprit encyclopédique.

Le Yü-hai (Océan de jade) a été compilé en 1267 par Wang Yonglin, qui est aussi l'auteur de livres savants et de manuels. Cet ouvrage a été imprimé en 1738 en 240 volumes[70] et réimprimé en 6 volumes en 1987. Il contient un index et une table des matières[71].

L’Encyclopédie de Yongle est un ouvrage colossal rédigé sous la dynastie Ming entre 1402 et 1408. Elle a mobilisé 2 100 savants sous la direction de l'empereur Yongle (qui régna de 1402 à 1424) et contient 22 877 chapitres pour un total de 370 millions de mots sur 11 000 volumes. Cet ouvrage a mobilisé 100 calligraphes, qui en firent deux copies. Le classement des matières n'y est pas organisé par thèmes, mais par rimes[72]. Trop coûteux à imprimer, il est resté sous forme manuscrite et deux copies en ont été faites au XVIe siècle à des fins de conservation. Il n'en reste que 865 chapitres[73].

Le Bencao gangmu est un recueil de médecine terminé en 1578 par Li Shizhen. Il répertorie les plantes, animaux et minéraux à usage thérapeutique. L'auteur aurait consacré 30 ans à la rédaction de cet ouvrage, qui synthétise 800 travaux antérieurs.

Le Sancai Tuhui, publié en 1609, est dû à Wang Qi et Wang Siyi, tous deux natifs de Shanghai. Il couvre les trois « mondes » que sont le ciel, la terre et l'humanité. Cet ouvrage compte 106 chapitres et 14 catégories : astronomie, géographie, biographies, histoire, biologie, etc. Il contient de nombreuses illustrations. Des reproductions en sont encore disponibles aujourd'hui en Chine. Il a fait l'objet d'une adaptation japonaise, le Wakan Sansai Zue (Encyclopédie illustrée sino-japonaise) en 1712.

Le Tiangong Kaiwu ou Exploitation des œuvres de la nature, publié en 1637, est dû à Song Yingxing (1587-1666). Il ne s'agit pas d'un lei shu à proprement parler, mais d'un ouvrage scientifique original couvrant un large éventail de sujets : agriculture, sériciculture, sel, sucre, céramique, métallurgie, transports, papier, poudre à canon, art militaire, mercure, etc. Cet ouvrage était accompagné de nombreuses illustrations de type technique. Le grand sinologue et historien britannique Joseph Needham considère Song Yingxing comme le « Diderot de la Chine »[74].

Au XVIIe siècle, la Chine découvre les connaissances venant d'Occident à travers une collection d'ouvrages scientifiques que Nicolas Trigault a recueillis à travers l'Europe et envoyés à la mission jésuite de Pékin. Avec l'aide du lettré chinois Paul Siu Koang-ki, le jésuite allemand Johann Schall en entreprend la traduction vers le chinois. Ensemble, ils font publier vers 1650 une Encyclopédie des choses mathématiques et scientifiques en 100 volumes[75]. Le travail se poursuit avec Ferdinand Verbiest, qui compte sur la supériorité de la science occidentale, notamment en astronomie et en mathématiques, pour convertir le public, mais il échouera dans ses efforts pour réformer le système d'enseignement[76].

La Qinding Gujin tushu jicheng ou Grande Encyclopédie impériale illustrée des temps passé et présent a été publiée en 1726. Elle compte 10 040 chapitres, soit 5 020 fascicules en 750 000 pages. Elle comporte des illustrations. Contrairement aux précédentes encyclopédies, qui étaient soit manuscrites soit tirées à peu d’exemplaires, celle-ci a été imprimée à l'aide de jeux de caractères de cuivre mobiles, peut-être sous l'influence des jésuites[77],[n 7] et tirée à 64 exemplaires.

Le Siku Quanshu est un vaste recueil commandé par l’empereur Qianlong, désireux de surpasser la grande Encyclopédie de Yongle et d'éradiquer de son empire les textes anti-mandchous. Un comité de 361 érudits travailla entre 1773 et 1782 à recueillir pour cette somme quelque 3 461 textes couvrant tous les domaines du savoir académique : littérature classique, histoire et géographie, philosophie, arts et sciences. Au total, l'ouvrage compte 79 000 chapitres en 36 000 volumes, pour un total de huit cents millions de mots. Sept copies manuscrites en furent effectuées, dont une seule, celle de la Cité interdite, nous est parvenue intacte. Celle-ci a été reproduite par photolithographie dans les années 1980 et est maintenant disponible en ligne[78].

Alors que les encyclopédies chinoises étaient importées au Japon depuis des temps anciens, une proto-encyclopédie est compilée au Japon en 831 sous les ordres de l'empereur Shigeno no Sadanushi, le Hifuryaku, comptant 1 000 rouleaux, dont il ne reste que des fragments. La première encyclopédie proprement japonaise est l'œuvre du poète Minamoto no Shitagō (911-983), auteur du Wamyō ruijushō, dictionnaire organisé en catégories sémantiques.

En 1712, s'inspirant du Sancai Tuhui, encyclopédie illustrée chinoise, Terajima Ryōan publie le Wakan Sansai Zue ou Livre illustré des trois royaumes au Japon et en Chine. Rédigé en chinois, qui était alors la langue du savoir, cet ouvrage contient des articles qui sacrifient au goût du public pour le merveilleux, tels ceux sur « le pays des immortels » et sur « le pays des peuples à longue jambe ». Toutefois, son organisation et la présence d'explications alternatives pour rendre compte de certains phénomènes annoncent les encyclopédies modernes.

Lê Quý Đôn publie en 1773 la première encyclopédie vietnamienne. Intitulée Vân Đài Loại Ngữ, celle-ci comptait neuf grandes sections : philosophie, physique, géographie, traditions, culture et société, langage et rhétorique, littérature, règles de conduite, techniques et outils. Lors d'une ambassade à Pékin en 1760, Lê Quý Đôn avait lu en traduction chinoise divers ouvrages scientifiques européens. Il s'y était aussi lié d'amitié avec un savant coréen qui participa par la suite à la rédaction de l'importante encyclopédie coréenne Tongguk Munhon pigo (1770)[79].

Le Tongguk Munhon pigo (« Compilation de documents de référence sur la Corée ») a été rédigé en 1770 par un groupe de savants sous la direction de Kim Ch'in, à la demande du roi Yongjo. Imprimée à une centaine d'exemplaires, cette encyclopédie compte 13 sections : astronomie, géographie, cérémonies, musique, affaires militaires, justice, revenu de la terre, autres revenus et dépenses, administration, commerce, sélection des fonctionnaires, écoles et organisation du gouvernement. Une deuxième édition, réalisée entre 1782 et 1807, est restée à l'état de manuscrit. Une troisième édition sera publiée et imprimée entre 1903 et 1907 sous le titre Chungbo munhon pigo[80].

La découverte du savoir antique augmente considérablement le bassin de connaissances disponibles, sans toutefois changer fondamentalement la nature des encyclopédies de l'époque, qui ne sont pas vues comme des ouvrages où le savoir est actualisé en fonction des connaissances du temps, mais où il est préservé ou redécouvert[81] ; le savoir, en effet, est toujours considéré à cette époque comme une réalité intemporelle, immuable et provenant de sources ou d'autorités extérieures. Toutefois, avec l'introduction du terme « encyclopédie », certains travaux mettent l'accent sur l'aspect pédagogique plutôt que sur l'importance de la compilation. On explore aussi diverses techniques d'organisation des informations afin de faciliter la consultation.

Au début du XVe siècle, l'humaniste italien Domenico Bandini rédige une Fons memorabilium universi (« Source des merveilles de l'univers »), premier ouvrage utilisant un système de références croisées[82].

Domenico Nani Mirabelli publie la Polyanthea (1503), gros in-folio comportant un florilège de citations, de symboles, de traités spécialisés, d'anecdotes et de fables tirées de sources grecques et latines, le tout regroupé sous des entrées classées en ordre alphabétique. Chaque mot est accompagné de son équivalent en grec et d'une définition. Cet ouvrage, retravaillé et augmenté par divers continuateurs, connaîtra plus de quarante éditions entre 1503 et 1681, avec une dernière édition en 1735[83].

Giorgio Valla, humaniste et mathématicien, rédige le De expetendis et fugiendis rebus, ouvrage couvrant un large éventail de sujets et dont une part importante porte sur les sciences mathématiques, la physiologie et la médecine[84]. Il est publié à titre posthume en 1501. Dans son Commentariorum urbanorum libri XXXVIII (Rome, 1506), Raffaele Maffei (1451-1522) accorde, lui aussi, une place prépondérante aux domaines scientifiques, notamment la géographie et les biographies. Cet ouvrage marque une étape supplémentaire dans la sécularisation du savoir encyclopédique[85].

En Allemagne, Gregor Reisch publie la Margarita philosophica, première encyclopédie imprimée (1504), qui synthétise le « cercle des connaissances » en arts et en sciences, tels qu'ils étaient couverts par l'enseignement universitaire de son époque. Ce livre contient de nombreuses illustrations et un index détaillé. La structure reprend le modèle questions-réponses du catéchisme, popularisé par la Somme théologique : un élève (Discipulus) pose des questions et le maître (Magister) répond. Selon l'auteur, une lecture attentive de cet ouvrage devrait permettre à un étudiant de se dispenser de fréquenter l'Université[81].

Johann Turmair, dit Johannes Aventinus, publie en 1517 une Encyclopedia orbisque doctrinarum, hoc est omnium artium, scientiarum, ipsius philosophiae index ac divisio. Il est le premier à utiliser le terme encyclopedia dans le titre d’un livre[86].

En France, Guillaume Budé traduit le terme latin encyclopædia par encyclopédie, mais la première occurrence imprimée de ce terme apparaît dans le Pantagruel de François Rabelais en 1532. L'encyclopédie est le savoir complet que possède Panurge, à l’exemple de son compagnon Pantagruel. Au chapitre VIII, Gargantua avait tracé le programme pédagogique que devait suivre Pantagruel afin que son père puisse admirer en lui « un abîme de science ». La volonté d'accumuler un savoir universel est typique du bouillonnement intellectuel qui marque cette époque.

Le grand imprimeur et humaniste Charles Estienne réalise le Dictionarium historicum, geographicum et poeticum (1553), dictionnaire en ordre alphabétique couvrant le vocabulaire latin courant ainsi que les noms de lieux et de personnes. Cet ouvrage sera constamment réimprimé jusqu'en 1686[n 8].

Pierre de La Ramée propose dans sa Dialectique[n 9] (1555) une méthode pour organiser les diverses composantes du savoir en les organisant visuellement et en évitant les répétitions, méthode fortement influencée par sa lecture de Raymond Lulle.

En Belgique, le savant et mathématicien Joachim Sterck van Ringelbergh, aussi appelé Joachimus Fortius Ringelbergius (1499-1531) est l'auteur de divers traités ainsi que de Lucubrationes vel potius absolutissima kyklopaideia (Bâle, 1541), première réflexion moderne sur le concept d'encyclopédie[87].

L'Espagnol Jean Louis Vivès (1492-1540) rédige à Bruges son De Disciplinis[n 10], dans lequel il fait une critique serrée du système d'enseignement hérité de la scolastique, et qui avait servi de modèle aux encyclopédies médiévales. Il enchaîne avec une proposition de réforme, en insistant sur l'importance de l'étude du grec et du latin dans la formation. Au lieu de s'en remettre à l'autorité de la religion, il insiste sur la légitimité d'un questionnement basé sur la raison[87]. Avec son ami Érasme, il est une des grandes figures de la Renaissance.

En 1559, l'aventurier Paul Scalich publie à Bâle une assez médiocre Encyclopædia, seu Orbis disciplinarum, tam sacrarum quam prophanarum Epistemon[n 11]. Il s'agit d'un dialogue d'une centaine de pages entre un maître et un étudiant, touchant à une variété de sujets.

L'érudit et médecin suisse Theodor Zwinger publie à Bâle le Theatrum vitæ humanæ, 1565-1587, vaste compilation totalisant quelque 4 376 pages grand format. Au lieu d'un ordre alphabétique, l'auteur donne une grande place aux tableaux systématiques, suivant l'exemple de Pierre de La Ramée, afin de montrer les relations entre les sujets. En outre, l'ouvrage contient un index détaillé des sujets et un autre pour les exempla ou anecdotes moralisantes[n 12]. Par son étendue, cet ouvrage est représentatif de l'ambition encyclopédique de la Renaissance, qui cherchait à accumuler le plus d'information possible et à éviter que se répète la catastrophe qu'avait été, au cours du Moyen Âge et des invasions barbares, la disparition de la majeure partie du savoir de l'Antiquité gréco-romaine[88].

Une attitude nouvelle se fait jour vis-à-vis du savoir. Celle-ci se manifeste à la fois dans la création d'académies (Paris, Londres, Florence, etc.) et dans un esprit plus critique et une part plus grande accordée à la raison et à l'expérience. Cette révolution scientifique donne lieu à des découvertes importantes en optique (Huygens), en astronomie (Galilée, Newton), en anatomie (Hooke), en électricité (Hauksbee) et en physique de l'atmosphère (Pascal)[89].

Ce nouvel état d'esprit est manifeste chez Francis Bacon, qui entreprend avec le Novum Organum (1620) une encyclopédie devant compter six volumes, mais dont les deux premiers seulement ont été achevés. Critiquant le manque de rigueur des travaux qui l'ont précédé, Bacon plaide pour que l'étude des sciences repose sur une démarche expérimentale. Il insiste sur le fait qu'une encyclopédie doit être impartiale et fondée sur des données avérées. Il réfléchit aussi sur la façon d'organiser les sujets et propose, dans Instauratio magna (1620), une division de la matière encyclopédique en 130 sections regroupées en trois parties : la nature extérieure (astronomie, géographie, espèces minérales, végétales et animales) ; l'homme (anatomie, physiologie, actions volontaires et involontaires, pouvoirs) ; l'action de l'homme sur la nature (médecine, chimie, les cinq sens et les arts qui s'y rattachent, les émotions, les facultés intellectuelles, le transport, l'arithmétique, etc.). Dans le discours préliminaire de l’Encyclopédie, d'Alembert reconnaîtra sa dette envers cet ouvrage[90].

En Allemagne, le philosophe et pédagogue Johann Heinrich Alsted publie une importante Encyclopædia, septem tomis distincta (2 volumes, 1630), qui répertorie les connaissances en sept grandes classes. Comportant 48 tableaux synoptiques et un index, c'est la dernière des grandes encyclopédies systématiques rédigées en latin[91]. Elle sera développée dans une deuxième édition pour devenir la Scientiarum omnium encyclopædiæ (Lyon, 1649, 4 vol.)[n 13]. Son influence sera considérable.

Daniel Georg Morhof (1639-1690) rédige le Polyhistor literarius, philosophicus, et practicus dont le premier volume paraît à Lübeck, en 1688 et les deux autres en 1708. Cet ouvrage, qui connaîtra plusieurs éditions, étonne par les disproportions de son organisation, qui consacre environ 1 000 pages à la dimension littéraire, la moitié à la section philosophie, et seulement 124 pages aux domaines pratiques[92]. Morhof accorde cependant une attention spéciale aux bibliothèques et au catalogage des livres.

Le jésuite allemand Athanase Kircher (1601-1680), célèbre pour son esprit encyclopédique, publie Ars magna sciendi sive combinatorica (1669).

En Hongrie, János Apáczai Csere publie une encyclopédie en 12 volumes, la Magyar encyclopædia (Utrecht, 1653-1655), qui repose essentiellement sur des sources étrangères, notamment les travaux de Descartes et de Pierre de La Ramée[93].

En Suisse, Jean-Jacques Hofmann (1635-1706) rédige le Lexicon universale (2 volumes, Bâle, 1677), traitant principalement d'histoire ancienne, de géographie et de biographies. Il s'y ajoutera deux volumes en 1683, couvrant les autres branches du savoir de l'époque.

En France, Charles Sorel publie entre 1634 et 1644 un ouvrage intitulé La Science universelle, en quatre volumes. Conformément au désir de rationalité qui se répand à son époque, et dans la ligne des prescriptions de Francis Bacon, Sorel veut séparer « la véritable science » de toutes les impostures et « donner une doctrine qui soit appuyée sur la raison et l'expérience »[94]. Prenant au sens littéral la définition donnée au terme « encyclopédie » par les humanistes, il cherche à ordonner les connaissances de façon parfaitement logique, persuadé que tout s'enchaîne à partir d'un principe premier, dans l'espoir d'aboutir à « un cercle et enchaînement de toutes les sciences et de tous les arts »[95]. En accord avec ce postulat, son « encyclopédie » est rédigée en texte suivi, sans même un index.

Ce livre inspirera peut-être celui d'un certain Sieur Saunier, qui a compilé une Encyclopédie des beaux esprits, contenant les moyens de parvenir à la connaissance des belles sciences (Paris, 1657) ; l'ouvrage, qui fait moins de 400 pages, se manipule aisément et n'est pas de nature à rebuter les courtisans[96]. Les gens du monde recherchaient en effet des livres permettant de briller dans les salons littéraires. C'est dans le même esprit que Jean de Magnon, historiographe du roi Louis XIV, se lance dans la rédaction d'une encyclopédie en vers, La Science universelle en vers héroïques. En raison de la mort prématurée de l'auteur, seul a été rédigé le premier volume (1663), comptant 11 000 vers et consacré à la théologie et au péché originel[96].

Certains ne font que rééditer des ouvrages antérieurs ou les plagier sans vergogne. C'est ainsi que paraît ainsi à Amsterdam, en 1663, un livre en espagnol intitulé Vision deleytable y sumario de todas las sciencias (« Vision délectable et résumé de toutes les sciences »), qui est la traduction d'un livre italien de Domenico Delfino paru en 1556, lequel avait plagié l'ouvrage original en espagnol d'Alfonso de la Torre, Vision delectable, publié à Burgos en 1435[97]. Ce dernier, enfin, était basé, tant dans sa structure que dans son approche allégorique, sur l'ouvrage de Martianus Capella rédigé vers 420[98]. Preuve de l'intérêt du public pour des ouvrages encyclopédiques, même s'ils n'en ont que l'apparence.

Les dictionnaires historiques deviennent aussi très populaires, comme l'atteste la traduction-appropriation du Dictionarium historicum de Charles Estienne par D. de Juigné-Broissinière sous le titre Dictionnaire théologique, historique, poétique, cosmographique et chronologique (Paris, 1643), ou son adaptation à Londres par Nicolas Lloyd (1670). Mais ces ouvrages pâlissent en comparaison du Grand Dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane (Lyon, 1674) de Louis Moréri[n 14]. Contenant principalement des articles historiques et biographiques, cet ouvrage est le premier à présenter dans un ordre alphabétique rigoureux un éventail de sujets[99]. Surtout, il répond aux attentes d'un public de plus en plus désireux de lire des livres savants en langue vernaculaire. Constamment réédité et augmenté, il atteindra dix volumes in-folio dans sa vingtième et dernière édition en 1759. Son influence dans les pays voisins sera considérable[100]. Il sera traduit en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, où il servira aussi de base à l'ouvrage de Jeremy Collier intitulé The great historical, geographical, genealogical and poetical dictionary (2 volumes, 1701-05).

En réponse à l'ouvrage de Moréri dont il veut corriger les erreurs, Pierre Bayle publie en 1697 le Dictionnaire historique et critique, autre œuvre majeure qui connaîtra plusieurs éditions et préfigure l'Encyclopédie. Doté d'un esprit rigoureusement scientifique, Bayle s'attache à dénoncer les mensonges de la tradition historique et à traquer les superstitions sous toutes leurs formes[101]. Pour éviter les poursuites, il devra s'installer à Rotterdam. Son livre sera constamment augmenté par divers contributeurs et réédité, jusqu'à comprendre 16 volumes dans la onzième édition (1820-24). Il s'en fera diverses traduction en anglais et en allemand.

Les exigences se font plus grandes aussi en matière de dictionnaire de langue, comme en témoigne la parution du Dictionnaire universel (1690) d'Antoine Furetière (1619-1688). Cet ouvrage de 40 000 articles en deux volumes marque un jalon dans l’histoire des dictionnaires et des encyclopédies : pour la première fois, les termes populaires et de métiers sont inclus dans un dictionnaire et les articles sur les sciences, les arts et le lexique sont organisés selon un ordre alphabétique uniforme[102]. La publication de cet ouvrage vaudra à son auteur d'être exclu de l'Académie française, qu'il avait devancée.

Le projet encyclopédique gagne en force au siècle des Lumières, en même temps que se développent les sciences.

En Italie, Vincenzo Coronelli (1650-1718) a consacré 30 années de sa vie à la rédaction d'une innovatrice Biblioteca universale sacro-profano[n 15]. Première grande encyclopédie organisée en ordre alphabétique, cet ouvrage devait compter 300 000 articles répartis en 45 volumes, mais seuls les sept premiers ont été réalisés, couvrant les entrées A-Caque (1701-1706). Dans son plan, l'auteur avait réservé les volumes 41 et 42 pour les ajouts et corrections, tandis que les volumes 43-45 étaient réservés aux index. En outre, chaque volume devait avoir son propre index, dont la consultation était facilitée par la numérotation de tous les articles. Coronelli innove aussi en mettant en italique les titres de livres, une pratique qui deviendra universelle[103].

En Angleterre, John Harris (1666-1719), publie en 1704, à Londres, le Lexicon Technicum, première encyclopédie conçue et rédigée en langue anglaise. Elle est également organisée en ordre alphabétique et servira de modèle à la Cyclopaedia. Elle est accompagnée de planches et de nombreux diagrammes. Des notes bibliographiques accompagnent les principaux articles. Premier auteur d’encyclopédie à faire appel à des experts, Harris recrute notamment le naturaliste John Ray et Isaac Newton[104].

En France, le Dictionnaire de Trévoux reprend celui de Furetière et l'augmente considérablement au cours de ses six éditions successives entre 1704 et 1771. À celles-ci, il faut ajouter une version abrégée en trois volumes publiée en 1762. Le Trévoux compte jusqu'à huit volumes dans sa dernière édition, auxquels s'ajoute un volume de glossaire latin-français spécifiquement pour cette édition. Il intègre un nombre considérable de sources historiques, philosophiques et littéraires[n 16].

En Allemagne, la Reales staats- und Zeitungs-Lexikon[n 17], plus connue sous le nom de son préfacier Johann Hübner, s'adressait au public cultivé plutôt qu'aux scientifiques, ainsi que l'indique l'ajout apporté au titre de la 4e édition : Reales-, Staats-, Zeitungs-und Conversations-Lexikon (1709), et la notion d'ouvrage utile à la conversation se maintiendra jusqu'à nos jours. Cette encyclopédie, qui couvre la géographie, la théologie et la politique, a connu 31 éditions jusqu'en 1828. Elle a été traduite en hongrois. Il s'y est ajouté en 1712 un supplément couvrant les sciences, les arts et le commerce, lequel a été réédité à plusieurs reprises[105].

Johann Theodor Jablonski (1654-1731) rédige un Allgemeines Lexicon des Künste und Wissenschaften (Königsberg, 1721) en 2 volumes. L'ouvrage aura beaucoup de succès et sera augmenté dans des éditions subséquentes, en 1748 et 1767.

La Cyclopaedia d'Ephraïm Chambers est publiée à Londres en 1728. Également en ordre alphabétique, cet important ouvrage sera souvent réédité et inspirera le projet de traduction, puis d'encyclopédie nouvelle, qu'un éditeur parisien proposera à Diderot en 1746. Il sera traduit à Venise en 1748 sous le titre Dizionario universale delle arti e delle scienze. L'ouvrage de Chambers perfectionne le système des renvois croisés et a eu une influence majeure sur l'histoire des encyclopédies[106]. L'auteur a reconnu avoir fait des emprunts à ses prédécesseurs, notamment au Dictionnaire de Trévoux[107].

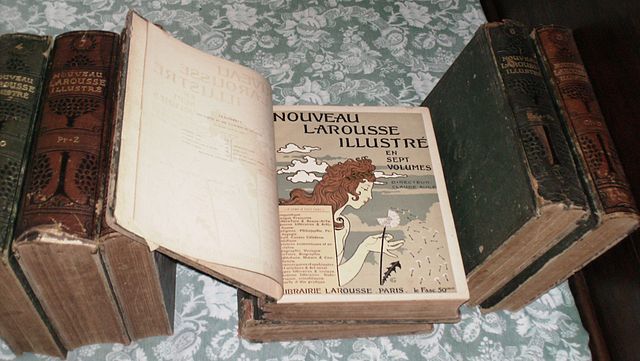

Le Nuovo dizionario, scientifico e curioso, sacro e profano de Gianfrancisco Pivati, publié à Venise (12 vol., 1746-1751) est la première encyclopédie d'importance en italien. Les illustrations en sont très soignées (voir ci-contre).

En Russie, l'historien et géographe Vassili Tatichtchev rédige le premier dictionnaire encyclopédique de la langue russe, le Leksikon rossiiskoi istoricheskoi, geographicheskoi, politicheskoi i grazhdanskoi, publié à Saint-Pétersbourg. L'ouvrage, qui devait compter 6 volumes, s'arrête avec le troisième, à l'article Klyuchnik.

À Leipzig, l'éditeur Johann Heinrich Zedler publie le très volumineux Universal Lexicon (1731-1754). D'abord prévu en 32 volumes in-folio, cet ouvrage finit par en compter 68 sur deux colonnes, ce qui en fait l'une des plus grandes encyclopédies jamais publiées en Europe[108]. D'une très grande précision dans les détails, elle est aussi la première encyclopédie à inclure des notices biographiques de personnes vivantes.

Denis Diderot et Jean le Rond d'Alembert réalisent entre 1751 et 1772 l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, comprenant 17 volumes de texte et 11 d'illustrations, avec un total de 71 818 articles. La double vocation de cet ouvrage est de répertorier les connaissances et les savoirs de son siècle et aussi d'ouvrir une réflexion critique, de « changer la façon commune de penser ». Diderot décrit ainsi les objectifs de son entreprise en 1751 :

« Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre ; d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous ; afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succéderont ; que nos neveux devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux ; et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain[109]. »

La page suivant la page de titre comporte une table dépliable en double in-folio, présentant le système figuré traduit de Bacon, soit ce que l'on nommerait aujourd'hui une ontologie des matières ou des domaines. C'est un système hiérarchique, allant du général au spécifique. L'objectif initial était de pouvoir indiquer en début de chaque entrée de l'encyclopédie à quel domaine cette entrée se rattachait, mais cet objectif n'a pas toujours été suivi dans les faits.

Ensuite, vient le Discours préliminaire de d'Alembert, qui situe son entreprise dans la lignée des grands savants de l'époque : Bacon, Descartes, Newton, Pascal, Harvey, Leibniz. Il rejette l'idée selon laquelle « en multipliant les secours & la facilité de s’instruire, [les ouvrages encyclopédiques] contribueront à éteindre le goût du travail & de l’étude » et estime, au contraire, « qu’on ne sauroit trop faciliter les moyens de s’instruire ». De plus, afin de rompre avec une tradition savante qui ignorait encore largement la description des métiers et des objets de la vie courante, d'Alembert explique que des dessinateurs ont été envoyés dans les ateliers et que Diderot a rédigé ses articles techniques en se basant « sur les connaissances qu’il a été puiser lui-même chez les ouvriers, ou enfin sur des métiers qu’il s’est donné la peine de voir, et dont quelquefois il a fait construire des modèles pour les étudier plus à son aise. »

Rassemblant une masse de données jusqu'alors sans égale, cet ouvrage sera reçu avec enthousiasme par le public et jusque dans l'entourage même du roi Louis XV, qui en avait pourtant interdit la publication, comme le relate une anecdote de Voltaire reprise dans la préface de La Grande Encyclopédie[n 18].

Dans l'article « encyclopédie », Diderot insiste sur la dimension collective de son projet et l'esprit de générosité qui l'anime : « Ouvrage qui ne s'exécutera que par une société de gens de lettres & d'artistes, épars, occupés chacun de sa partie, & liés seulement par l'intérêt général du genre humain, & par un sentiment de bienveillance réciproque[109] ». De fait, plus de 160 encyclopédistes ont contribué à ce projet. Rompant avec les encyclopédies antiques et médiévales, qui étaient l'œuvre d'un seul homme, l’Encyclopédie marque l'entrée dans l'ère des travaux collectifs.

Rédigée à un moment charnière dans l'histoire des idées en Occident, cette encyclopédie prend naturellement parti dans les combats politiques, religieux et scientifiques de son temps. En particulier, dans les articles sur l'astronomie, d'Alembert fournit des preuves de l'héliocentrisme, représentation du monde encore mal acceptée à cette époque ; il critique sévèrement l'Inquisition dans le Discours préliminaire en raison de la condamnation de Galilée en 1633 et milite pour la séparation de l'Église et de la science[110]. L’Encyclopédie fournit un savoir et une critique du savoir, du langage et des préjugés véhiculés par les habitudes, les interdits, les dogmes et les autorités. Elle témoigne de la liberté de penser, du goût d'inventer et de la nécessité de douter[111]. Ces prises de position audacieuses lui occasionneront d'innombrables ennuis et une réputation sulfureuse. Encore en 1800, dans une adresse au roi d'Angleterre, l'éditeur de la Britannica rappelle que l'ouvrage français « a été accusé à juste titre de propager l'anarchie et l'athéisme », et présente sa propre encyclopédie comme un contrepoison[n 19].

Entre 1768 et 1771, la Britannica paraît à Édimbourg en 100 fascicules hebdomadaires sous le titre Encyclopædia Britannica, or a Dictionary of Arts and Sciences compiled upon a new plan (Encyclopædia Britannica, ou Un Dictionnaire des Arts et des Sciences compilé selon un nouveau plan). Une deuxième édition paraît dès 1778. Cet ouvrage aura une carrière ininterrompue durant les deux siècles suivants.

Entre 1770 et 1780, est publiée à Yverdon une Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines, qui s'inspire fortement du modèle de Diderot, mais en en supprimant les aspects antireligieux, ce qui lui vaudra une grande popularité dans les milieux protestants.

La dimension collective du projet encyclopédique devient encore plus manifeste avec la colossale Encyclopédie méthodique, aussi appelée Encyclopédie Panckoucke, dont la publication s'échelonnera de 1782 à 1832 et qui comptera 210 volumes, mobilisant plus d'un millier de contributeurs. Au lieu de traiter les sujets par articles, cette encyclopédie est organisée en volumes entiers consacrés à des domaines du savoir. À titre d’exemple, l’article sur l'histoire naturelle s'étend sur 12 volumes.

À Berlin, Johann Georg Krünitz (1728-1796) entreprend de rédiger une encyclopédie couvrant l'économie et la technologie, la Oekonomische Encyklopädie. En cours de rédaction, le projet s'élargit et devient une encyclopédie générale. Relayé par divers collaborateurs, le projet s'achèvera en 1858 avec 242 volumes in-octavo.

La Deutsche Encyclopädie est la première encyclopédie allemande à prendre l’Encyclopédie de Diderot comme modèle. Publiée à Francfort à partir de 1788, cette encyclopédie ne sera pas terminée et la publication s'arrêtera avec le volume 23 (lettre K) en 1804.

À partir de 1800 et durant tout le siècle suivant, la production d'encyclopédies devient un phénomène d'imprimerie dans le monde, avec plus d'une nouvelle encyclopédie publiée par an, sans compter les rééditions d'ouvrages existants[112]. Dès 1809, un périodique anglais faisait remarquer qu'on était entré dans « l'âge des encyclopédies »[113]. Toutes les grandes nations veulent alors disposer d'une encyclopédie dans leur propre langue. Ce n'est pas seulement une question de fierté mais aussi d'intérêt national, car la vulgarisation des connaissances et leur mise à la disposition du public sont essentielles au développement économique et intellectuel d'un pays. Ce mouvement est appuyé par des changements significatifs quant au niveau d'alphabétisation du public et par les progrès réalisés dans la mécanisation des techniques d'imprimerie, qui rendent les gros tirages commercialement rentables[114]. Cela a pour effet de créer une tension entre la vulgarisation à bas prix visant un public populaire et la spécialisation destinée à un public savant, les éditeurs étant contraints de favoriser une option au détriment de l'autre.

Cet article n'a pas pour objectif de fournir une liste des milliers d'encyclopédies générales et spécialisées qui ont été publiés au cours de ces deux siècles, mais de donner une vue d'ensemble du phénomène, en signalant les ouvrages les plus significatifs dans les principaux pays qui en ont produit.

Certaines encyclopédies portent sur les réalités propres à une entité politico-culturelle spécifique insuffisamment couverte par les encyclopédies générales. Ce peut être :

Alors que les éditeurs d'encyclopédies générales se trouvent confrontés au double défi du numérique et de l'apparition d'encyclopédies en accès libre (voir ci-dessous), les encyclopédies spécialisées constituent un secteur toujours très dynamique. Celles-ci se multiplient dans tous les domaines :

En décembre 2013, le catalogue de la Bibliothèque nationale de France répertoriait quelque 25 808 titres de type encyclopédique[131].

L’ordinateur se révèle très vite extrêmement utile pour le travail sur les textes. Dès 1946, Roberto Busa en perçoit l’intérêt pour l’établissement d’un index des œuvres de Thomas d’Aquin[n 24], frayant ainsi la voie aux humanités numériques. Grâce à ses possibilités de calcul, l'ordinateur est en effet un outil incomparable pour le projet encyclopédique: il permet de trouver en une fraction de seconde toutes les occurrences d'un mot parmi des millions d'autres ; l'efficacité de l'accès alphabétique est maximisée par le jeu des hyperliens, qui permettent au lecteur de sauter rapidement d'un élément à un autre, ce qui facilite beaucoup l'accès aux données ; les capacités multimédia inhérentes au numérique permettent d'ajouter à tout article des documents sonores, des images, des vidéos et des animations, ce qui augmente l'attrait de ces ouvrages et facilite la compréhension de données complexes. Enfin, la facilité des opérations de mise à jour est un atout considérable par rapport à la version imprimée.

Les encyclopédies se sont multipliées pour suivre le rythme d'accroissement des connaissances. La révolution numérique a facilité la mise à jour, la consultation et la dissémination des encyclopédies mais, s'est révélée fatale pour la plupart des encyclopédies classiques (imprimées), alors que Wikipédia devenait la plus grande encyclopédie en ligne.

Le CD-ROM est commercialisé à partir de 1984. Très vite, les encyclopédies commencent à adopter ce support. Le succès sera tel que, dès 1993, les ventes d'encyclopédies sur CD-ROM dépassent celles des encyclopédies sur papier[132]. Principales encyclopédies sur ce support :

Le Web, qui commence à se répandre en 1993, se révèle un support bien supérieur au CD-ROM grâce à son ubiquité d'accès : cette caractéristique est d'autant plus valorisée que va se répandre le téléphone mobile intelligent à la fin des années 2000 qui sera suivi, dès 2010, par la tablette tactile. Si l'on ajoute à l'instantanéité de l'accès l'extrême facilité des opérations de mise à jour et de copier-coller que permet le Web, on comprend l'intérêt de ce support pour un éditeur d'encyclopédie et son attrait pour les usagers.

L'Academic American Encyclopedia, qui était accessible par Internet depuis 1983 via CompuServe, rejoint la plateforme Web en 1995 en même temps que la Britannica. Ces deux encyclopédies sont disponibles moyennant un abonnement annuel. Au Japon, l'éditeur Heibonsha rend accessible via Internet sa grande encyclopédie sous le titre Netto de Hyakka dès 1999. En France, l'éditeur de l'Encyclopædia Universalis commence à explorer ce nouveau support dès 1999, pour les abonnés institutionnels.

En janvier 2001, Jimmy Wales et Larry Sanger lancent Wikipédia. Mettant en pratique les idées du théoricien du logiciel libre Richard Stallman, cette encyclopédie se définit comme libre d'accès, multilingue, universelle et librement réutilisable. Elle est fondée sur la technologie du wiki inventée en 1995, qui permet de créer de nouvelles « pages » très facilement et de conserver en archives tous les états d'un texte. La réussite de Wikipédia est due à la fois à son fonctionnement collaboratif déterritorialisé, ainsi qu'à quelques principes fondamentaux : la neutralité de point de vue exige que le rédacteur se situe dans le domaine du savoir et non de la croyance ; les articles sont rédigés de façon collaborative et peuvent être modifiés en tout temps ; les interactions entre les collaborateurs sont régies par des règles de savoir-vivre et de convivialité ; le contenu en est librement réutilisable, selon le principe de la licence libre ; le projet étant par définition encyclopédique, il exclut toute information non référencée par des sources crédibles et vérifiables. Un autre atout important est la barre multilingue, qui permet à un usager de passer instantanément, pour un même article, à son traitement dans une aire linguistique et culturelle différente. Wikipédia compte 6 906 434 articles dans sa version anglaise et 2 645 588 articles en français, offrant ainsi une couverture encyclopédique bien plus vaste que n'importe quel autre projet, ce qui attire en moyenne plus de 20 millions de visiteurs par jour sur la seule version française[133]. À titre de comparaison, Encarta avait 62 000 articles en 2008, tandis que Universalis en propose 34 400 en ligne. Quant à l'Encyclopædia Britannica, elle en offre 120 000 en ligne, accompagnés d'un riche appareil multimédia.[Passage à actualiser]

Comme Wikipédia se décline en 338 langues et dialectes, elle permet à des communautés, même réduites, d'inventorier les ressources de leur culture et de les faire connaître, aidant à sauvegarder et à développer la mémoire culturelle qui leur est propre, qu'il s'agisse du haoussa, du kikuyu, du lingala ou du papiamento.

En Chine, où Wikipédia a d'abord été bannie de façon sélective[134] avant d'être totalement bloquée en 2019[135], deux grandes encyclopédies construites sur le même modèle, Hudong (2005) et Baidu Baike (2006), ont dépassé les cinq millions d'articles. Dans le monde arabe, Marefa (2007) offre un accès gratuit à des ressources encyclopédiques en ligne ainsi qu'à une vaste collection de livres et de manuscrits.

Les encyclopédies imprimées classiques ont beaucoup de mal à soutenir la concurrence du numérique. En 2007, Quid publie sa dernière édition. La Brockhaus Enzyklopädie, encyclopédie allemande de référence, abandonne l'édition papier en 2009. La Britannica, dont la dernière édition imprimée date de 2010, annonce le qu'elle ne publiera plus de version sur papier[136]. L'abonnement à sa version en ligne, qui compte 120 000 articles, coûte 70 $ par an[137]. L'Encyclopædia Universalis, qui avait publié une 6e édition entièrement refondue en 30 volumes en 2008[138] et une 7e en 2012, annonce fin 2012 qu'elle abandonne à son tour la version imprimée[139]. En revanche, avec son projet Print Wikipedia, l'artiste américain Michael Mandiberg a imprimé 106 des 7 473 volumes de la Wikipédia en anglais telle qu'elle existait le 7 avril 2015. De même, en France, le CNRS a lancé en 2020 une nouvelle encyclopédie, Sciences, qui devrait avoisiner quelque 800 ouvrages imprimés couvrant un large panel de connaissances humaines[140].

De nombreuses bases de données et encyclopédies spécialisées font leur apparition et la liste d'encyclopédies sur Internet s'allonge constamment.

La volonté de totalisation du savoir, qui est à la base du projet encyclopédique, peut prendre d’autres formes, en fonction de l’objet à représenter et des objectifs poursuivis.

Les premières tentatives encyclopédiques apparaissent sous la forme d'une liste, tel le « Catalogue des vaisseaux » dans l'Iliade (IXe siècle av. J.-C.), qui répertorie les forces en présence lors de la guerre de Troie. Une autre forme de liste, les annales, enregistre les événements historiques de façon chronologique. Il se produit encore aujourd'hui de nombreux ouvrages de ce genre, tels Chronologie universelle d'histoire[141], Famous first facts[142] ou le populaire Livre Guinness des records.

L'almanach répertorie sous forme de calendrier des informations diverses relatives à la vie quotidienne : phases de la lune, lever et coucher du soleil, alternance des saisons, etc. Il a longtemps été pour des couches importantes de la population le répertoire des connaissances de base et il s'en est même publié sous forme de pictogrammes à l'usage des analphabètes.

La représentation de type plan que fournit la carte est parfaitement adéquate pour représenter les positions respectives de divers objets dans un ensemble fini. Dès l’Antiquité, la carte géographique était essentielle aux commerçants et aux navigateurs ainsi qu’aux souverains désireux de baliser leur empire. La métaphore de la carte s’est maintenant étendue à la cartographie génétique qui détermine les positions relatives d’une séquence d’ADN sur un chromosome.

La métaphore de l’arbre, qui a inspiré les premiers procédés de classement avec l'Arbre de Porphyre[143], est particulièrement adéquate pour représenter l’évolution du vivant. Elle sert de structure au Tree of life web project, qui a pour but de rassembler une collection d’informations au sujet de la biodiversité et de recenser tous les organismes, qu’ils soient encore vivants ou qu’ils aient disparu.