Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Bouddhisme

religion et philosophie reposant sur les enseignements de Siddhartha Gautama De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le bouddhisme est une religion et une philosophie dont les origines se situent en Inde aux VIe – Ve siècles av. J.-C. à la suite de l'éveil de Siddhartha Gautama à Bodhgaya dans le Bihar et de la diffusion de son enseignement.

Remove ads

Les notions de dieu et de divinité dans le bouddhisme sont particulières : bien que le bouddhisme soit souvent perçu comme une religion sans dieu créateur[n 1], cette notion étant absente de la plupart des formes du bouddhisme[n 2], la vénération et le culte du Bouddha historique Siddhartha Gautama en tant que bhagavat jouent un rôle important dans le Theravāda tout comme dans le Mahāyāna, qui voient en ce personnage un être éveillé doté d’un triple corps[n 3].

Le bouddhisme, à travers ses différentes écoles, présente un ensemble ramifié de pratiques méditatives, de rituels religieux (prières, offrandes), de pratiques éthiques, de théories psychologiques, philosophiques, cosmogoniques et cosmologiques, abordées dans la perspective de la bodhi, « l'éveil ». À l'instar du jaïnisme, le bouddhisme est à l'origine une tradition shramana, et non brahmanique comme l'est l'hindouisme[n 4].

Remove ads

Étymologie

Résumé

Contexte

Originellement, en sanskrit, pour parler de la doctrine du Bouddha, on utilise le plus souvent l'appellation buddhadharma (ou, en pali, buddhadamma), mots signifiant « dharma [enseignement] du Bouddha », à côté d'autres appellations, parmi lesquelles dharmavinaya (enseignement et discipline [vinaya]) et śāsana (enseignements)[n 5], et par la suite, la traduction de ces termes dans les langues (chinois, japonais, coréen, vietnamien...) des pays où le bouddhisme s'est diffusé et implanté[1],[2].

Le mot « bouddhisme », au sens de « système religieux fondé par le Bouddha en Inde », est un néologisme apparu dans les langues européennes au début du XIXe siècle — et d'abord en anglais, langue dans laquelle on trouve la première occurrence de Boudhism en 1800 ou 1801 puis Buddhism en 1816, mot créé sur Buddha avec ajout du suffixe -ism[3],[4],[5]. C'est dans des revues savantes qu'on le rencontre d'abord, revues elles-mêmes créées à la suite de l'intérêt croissant de l'Empire britannique et de l'Empire français pour l'Orient[6].

En France, c'est vers la fin du XVIIIe siècle qu'apparaissent des termes pour signifier les doctrines propres au bouddhisme: on aura ainsi d'abord budsdoisme (1780), puis bouddhisme (1823)[7]. Michel-Jean-François Ozeray est un des premiers à utiliser en français le mot bouddisme (sic) en 1817[8],[9]. Bouddhisme devient courant dans les langues européennes vers 1830[10],[n 6].

Cette création d'un nouveau mot ne signifie pas que la réalité qu'il recouvre ait été découverte simultanément. À titre d'exemple, deux œuvres médiévales ont permis d'entendre parler un peu, sinon du bouddhisme, en tout cas de Sidhartha Gautama, le bouddha historique: la Vie des saints Barlaam et Joasaph et le chapitre 168 de la Description du monde de Marco Polo, intitulé « Description de l'île de Ceylan »[11].

Remove ads

Remarques liminaires

Résumé

Contexte

Reprenant le terme d'« idées reçues » employé par l'historien des religions Bernard Faure dans un titre d'ouvrage homonyme, et constatant « la difficulté qu'éprouvent les Occidentaux à définir [le bouddhisme] »[12], on peut s'arrêter sur un certain nombre de ces idées reçues pour appréhender le sujet, comme le fait d'envisager le bouddhisme comme une pratique monolithique ; ou de considérer qu'il s'agirait d'une doctrine essentiellement philosophique et rationnelle, auquel cas, les rituels, la magie, les exorcismes ou encore l'ésotérisme n'y auraient pas leur place[13].

Un bouddhisme ou des bouddhismes ?

Bien souvent, le bouddhisme est vu comme une sorte de monolithe, et en France essentiellement sous la forme du bouddhisme tibétain, avec le bouddhisme Theravada, ainsi que le bouddhisme zen, tandis que d'autres écoles comme la Terre pure, le Shingon ou le Tendai sont très peu voire pas du tout connues[14]. Et les Occidentaux peuvent penser avoir affaire à des formes du bouddhisme originel (en particulier pour le Theravada), alors que ces formes que nous connaissons aujourd'hui ont toutes traversé les siècles et connu donc d'importantes évolutions. On peut aussi se heurter aux différences dans les pratiques et les croyances entre bouddhistes occidentaux et bouddhistes d'origine asiatique[15].

Plusieurs traditions bouddhistes

La longue histoire du bouddhisme, faite de rencontres et de confrontations avec d'autres religions, de réflexions et de controverses au sein des communautés bouddhistes, a abouti à la constitution de nombreuses variations, potentiellement très différentes les unes des autres. « Il s'avère donc vite présomptueux de définir l'unité du bouddhisme par-delà la foi de ses fidèles en l'authenticité et la valeur de l'expérience du [Bouddha][16]. »

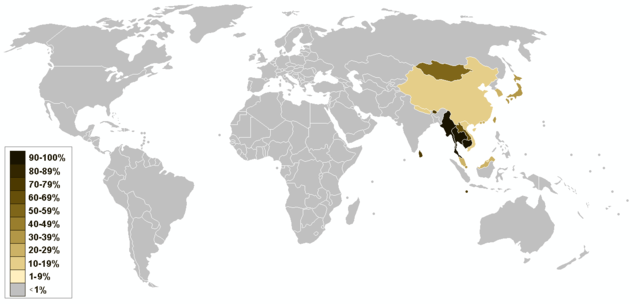

De grands regroupements ont pu être opérés. Peter Harvey, avec d'autres, met en avant « trois grandes régions culturelles » où le bouddhisme demeure courant : un « bouddhisme du Sud », autour du Theravada, au Sri-Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, et dans leur voisinage ; un « bouddhisme de l'Est », autour du Mahayana dans son développement chinois, en Chine, en Corée, au Japon et au Vietnam ; et un « bouddhisme du Nord » dans la région de tradition tibétaine, autour du Mantrayana, au Tibet, en Mongolie, dans l'Himalaya, les régions orientales de la Chine[17],[18].

Plusieurs auteurs parlent à ce propos de « bouddhismes » ou de « traditions bouddhistes »[19]. Faure considère que, « comme tout courant de pensée, le bouddhisme est influencé par les époques, les lieux et les cultures qui l'adoptent[20] », et que par conséquent, c'est bien des bouddhismes qu'il convient de parler. Richard H. Robinson (en), Willard L. Johnson et Ṭhānissaro Bhikkhu (en) proposent qu'il serait plus approprié de concevoir le bouddhisme comme une « famille de religions », autour de ces trois grands ensembles, ayant chacune sa propre intégrité[21]. Harvey, tout en reconnaissant que la métaphore de la famille est pertinente, a souligné que le fait de voir les trois ensembles comme des « mondes » distincts risquait de faire minimiser l'importance des différentes connexions qui existent au sein du « réseau » formé par le bouddhisme, qui lient ses différentes composantes[22].

Un bouddhisme « authentique » ?

Dans ces conditions, la tendance peut être de s'en tenir à quelques idées et représentations simples, qui devraient, pense-t-on, être partagées par les membres de tous les courants bouddhistes, depuis les origines. L'unité des différentes traditions bouddhistes est alors assurée par un « tronc commun », qui consiste en « la doctrine primitive prêchée par le Bouddha[23]. » La quête du bouddhisme « originel » a occupé une grande place aux débuts de la bouddhologie, aboutissant à l'image d'un bouddhisme initial rationnel et antiritualiste, qui aurait ensuite dégénéré dans des formes plus ritualistes et superstitieuses, suivant un schéma de pensée de « déclin de la Loi » déjà présent dans les écrits bouddhistes[24], qui a suscité dans diverses communautés bouddhistes un mouvement de retour aux écritures fondatrices (ce qui a pu être qualifié de « protestantisation du bouddhisme »)[25]. Il reste néanmoins impossible pour les spécialistes de s'entendre sur le profil qu'aurait eu le bouddhisme originel, en l'absence de sources écrites remontant à cette époque (les écrits les plus anciens sur la vie et les enseignements de Bouddha qui soient connus auraient été codifiés au plus tôt au Ier siècle av. J.-C.)[26].

Concernant les études sur le bouddhisme actuel, Robinson, Johnson et Thanissaro Bhikkhu identifient des spécialistes qui essaient de définir un « bouddhisme idéal », en procédant de différentes manières, ce qu'ils définissent comme une approche « essentialiste », puisqu'elle recherche l'« essence » du bouddhisme qui est commune à toutes les traditions[21]. B. Faure souligne que le plus souvent est présenté une sorte de bouddhisme censé être « pur », libre de toute « superstition », qui serait arrivé intact dans l'Occident contemporain, après avoir traversé les siècles et les cultures. Or, insiste B. Faure, le bouddhisme est une invention relativement récente, né à la suite de réformes entreprises dans différents pays d'Asie au contact avec l'Occident, à quoi vient s'ajouter un développement moderne connu sous le nom de « néo-bouddhisme », qui, selon Faure, ne garde du bouddhisme traditionnel que des éléments doctrinaux et de pratiques arbitraires[27]. D'autres ont considéré que la recherche d'un bouddhisme « pur » relevait de la gageure car une telle chose n'aurait jamais existé[28],[29].

À l'opposé s'est développée une approche « inclusionniste », qui part des croyances et pratiques de ceux qui se définissent comme bouddhistes[21]. Selon cette seconde posture, « il n'y a pas à proprement parler de bouddhisme, il n'y a que des bouddhistes » et « le bouddhisme n'est pas une essence, il est ce que les bouddhistes en font », et l'historien ou sociologue des religions ne doit pas tenter de prendre parti sur la doctrine. Cette approche a plus tendance à mettre en avant la diversité des pratiques bouddhistes[30], mais elle porte aussi en germe le risque de mettre en avant certaines formes de bouddhisme plutôt que d'autres[21].

Constatant également la difficulté qu’il y a à isoler une « essence » du bouddhisme, certains spécialistes proposent de leur côté d'envisager le bouddhisme comme un « système », complexe par sa diversité, dynamique, ayant des limites poreuses avec les autres religions et idéologies qu'il rencontre[31],[19].

Le bouddhisme et les autres religions

En effet, dans tous les pays où il a pris pied, le bouddhisme a pu coexister avec les autres religions et courants de pensée présents (Brahmanisme/Hindouisme dans le monde indien en Asie du sud-est, Confucianisme et Taoïsme en Chine, Shinto au Japon, Bön au Tibet, etc.), car il se focalise sur le développement spirituel[32]. Plusieurs chercheurs ont souligné qu'il ne s’intéresse pas à tous les domaines couverts par les activités rituelles, ce qui explique que les dieux de ces religions aient pu être vénérés par des bouddhistes, du moment qu’ils étaient invoqués pour des affaires terrestres. En revanche, dès lors qu’il s’agit d’affaires concernant ce qui est transcendant, de leurs préoccupations au moment de la mort, ils se tournent exclusivement vers les enseignements de Bouddha[33],[34]. Selon Williams, Tribe et Wynne, « être bouddhiste n'implique pas un rejet complet des autres religions ou pratiques religieuses. Dès le début, le bouddhisme a coexisté avec d'autres religions, se structurant autour d'elles comme une sorte de « méta-religion » vouée à ce qu'elle considère comme l'objectif suprême d'enfin mettre fin à la souffrance »[35]. Le bouddhisme a donc pu souvent être présenté comme une religion tolérante envers les autres. Mais selon B. Faure ce serait trompeur, car « il s'agit en réalité d'une tentative de mainmise : les dieux indigènes les plus importants sont convertis, les autres sont rejetés dans les ténèbres extérieures, ravalés au rang de démons et, le cas échéant, soumis ou détruits par des rites appropriés[36]. »

Avant l’époque moderne, la plupart des Bouddhistes n’ont pas tenté de distinguer ce qui est proprement bouddhiste de ce qui ne l’est pas. Les spécialistes du bouddhisme parlent souvent de « religion populaire » pour les formes de croyances et de pratiques qui ne sont pas spécifiquement bouddhistes mais peuvent être pratiquées par des personnes désignées comme Bouddhistes. Cela regroupe notamment les cultes de divinités locales, les rites de type chamanistique, ainsi que les cultes domestiques, notamment ancestraux. L’emploi de cette notion est controversé, car cela revient là encore à chercher à isoler un bouddhisme « pur » ou « authentique », artificiel, tout en reléguant et dépréciant les autres croyances et pratiques renvoyées dans la catégorie péjorative du « populaire »[37].

Le bouddhisme est-il seulement une religion ?

Le bouddhisme est-il une religion, une philosophie, les deux, ou encore autre chose ? Le Petit Robert le qualifie de « doctrine religieuse », et le Petit Larousse de religion et philosophie. Autant dire qu'il est difficile de classer ce terme, inventé par les Occidentaux au début du XIXe siècle[12] et que la question suscite la perplexité[38]. En Occident en particulier, beaucoup se basent sur l'absence d'un Dieu éternel, créateur et personnel tel qu'on le trouve dans les monothéismes pour voir dans le bouddhisme une philosophie. Par ailleurs, le mot « religion » est un terme apparu en Occident que l'on appliquerait abusivement à des pratiques et doctrines de l'Inde comme l'hindouisme et le bouddhisme[39]. Terme difficile, voire impossible à définir — du moins n'y a-t-il pas de réel consensus entre spécialistes sur ce qu'on qualifie de « religieux »[40].

Vincent Goossaert, en s’intéressant aux raisons pour lesquelles les personnes se posent la question et choisissent une dénomination plutôt qu’une autre, considère que : « souvent idéalisé comme rationnel, non ritualiste, voire athéiste, le bouddhisme, dans sa version « originelle », a beaucoup servi comme paradigme des catégories nouvelles de sagesse, ou de spiritualité, par opposition à la religion (ici identifiable au christianisme, ou plus spécifiquement au catholicisme) » ; selon lui, ces jugements renvoient, « en fait, à des enjeux tout à fait spécifiques au lieu et à l’époque où ils sont formulés, tant en Occident qu’en Asie[41]. »

Une philosophie ?

André Bareau souligne que l'amour de la discussion, de la spéculation intellectuelle pure que l'on dit propres à la Grèce sont tout aussi développés en Inde[42] et David Seyfort Ruegg (en) affirme[43] qu'« il n'est sûrement pas exagéré de dire que la pensée philosophique constitue une composante majeure du bouddhisme ». Il est indéniable qu'il existe un « bouddhisme philosophique » ou une « philosophie bouddhiste », et que plusieurs docteurs ont produit des réflexions et débats philosophiques de très haut niveau, par exemple Nagarjuna, Vasubandhu en Inde, Fazang en Chine, Kukai et Dôgen au Japon[44],[45]. En cela ils ont pu être comparés aux penseurs de la philosophie chrétienne et de la philosophie juive[46]. En revanche la question de savoir si on peut désigner le bouddhisme dans son ensemble comme une « philosophie » est discutée. Ainsi V. Eltschinger et I. Ratié considèrent que cette dénomination est souvent appliquée à tort au bouddhisme pour le distinguer du christianisme et de l'islam, mais qu'il faut le voir comme une religion ayant donné lieu à des traditions philosophiques importantes[47]. Cependant, des spécialistes estiment que le bouddhisme peut bien être considéré comme une philosophie, selon la définition que l'on retient, par exemple M. Siderits en prenant la définition de philosophie comme « investigation systématique des questions d'éthique, de métaphysique et l'épistémologie (ainsi que plusieurs domaines connexes) »[48] et D. S. Wright avec la définition d'« idées générales sur la nature du monde et le sens de la vie qui guident la vie quotidienne », ce qui ne correspond cependant pas selon lui à l'acception moderne de la philosophie en Occident, plus portée sur la logique et la raison[49]. En effet les œuvres de la philosophie bouddhiste ne s'inscrivent pas dans le cadre de la raison universelle mais restent vouées au but final de la délivrance bouddhique, et pour Faure « il n'est plus possible d'ignorer que le bouddhisme est, ce qu'il a toujours été pour la plupart de ses adeptes : un système métaphysique, mythologique et rituel »[50],[51].

Une religion ?

Selon Lionel Obadia, « bien qu'il paraisse échapper à toute tentative de classification conceptuelle[52], le bouddhisme est généralement présenté dans le vocabulaire de l'histoire des religions comme une religion universelle, de celles dont le message s'adresse à l'humanité dans son ensemble[53]. » Mais, relèvent certains spécialistes, contrairement à d'autres systèmes religieux, le bouddhisme ne s'appuie pas sur une révélation divine[54],[55], ni sur un Dieu suprême créateur, ni sur des Écritures sacrées, autant d'éléments qui caractérisent communément la « religion » en Occident[56].

Philippe Cornu[57], tout en soulignant qu'« il serait excessif de refuser catégoriquement de voir dans le bouddhisme un phénomène de nature religieuse, comme le font trop de bouddhistes occidentaux », appelle cependant à « revisiter ce que l'on entend ici [càd. avec le bouddhisme] par religion ». Car, dit-il : « il ne faut pas perdre de vue que le bouddhisme est d'abord et avant tout le Dharma, c'est-à-dire la connaissance intime de la nature fondamentale de la réalité, et que les formes religieuses qui l'habillent ne constituent que des conditions secondaires favorisant cette connaissance et la libération qui en résulte. » Le bouddhisme est parfois classé parmi les religions dharmiques[58],[59].

Cependant, relève B. Faure[n 7], le bouddhisme, « qui est sans conteste l'une des plus anciennes religions de salut[60] », a été très souvent considéré par l'orientalisme occidental (né au début du XIXe siècle) avant tout comme une philosophie, les savants européens et américains rejetant les aspects religieux que sont les éléments de rituel[n 8], de mythologie ou de métaphysique[61]. Ce discours fut repris par les élites autochtones, qui cherchèrent à mettre de côté les éléments de la tradition au profit des seuls aspects rationnels philosophiques, psychologiques ou éthiques du bouddhisme[62]. Démarche artificielle qui aboutit à « [une recréation ayant] peu à voir avec la réalité »[60]. Car nier les aspects rituels revient à créer un bouddhisme idéalisé qui masque des réalités sociologiques évidentes témoignant de la religiosité dans le bouddhisme en Asie (offrandes, lampes devant les autels, pèlerinages vers des lieux saints, rites funéraires, etc.) et de ce fait selon J.-N. Robert celui-ci a bien le caractère de religion, « entendu au sens naïf d'ensemble de pratiques et de croyances menant au salut »[63].

Pour Damien Keown (en), se demander s'il est une religion, une philosophie, une manière de vivre ou un code d’éthique oblige à repenser ces catégories, et aussi la signification de « religion ». À faire de la croyance en Dieu l’essence de la religion, on exclut le bouddhisme de cette catégorie. En revanche, avec une définition plus large et complexe — que Keown emprunte à Ninian Smart — intégrant plusieurs « dimensions » (pratique et rituelle, expérimentale et émotionnelle, narrative et mythique, doctrinale et philosophique, éthique et légale, sociale et institutionnelle, matérielle), le bouddhisme est bien, selon lui, une religion[64].

Une philosophie et une religion ?

Pour plusieurs chercheurs, le bouddhisme est à la fois une religion et une philosophie[65],[66],[67],[68]. Une pareille affirmation nécessite de reconsidérer ces catégories. Selon M. Siderits, on peut affirmer à la fois qu'il est une philosophie et une religion, sinon cela reviendrait à séparer strictement foi et raison, division que la majorité des bouddhistes rejetterait[69] et qui est en outre propre à l'Occident[68].

D'autres approches ?

Le bouddhisme est également souvent considéré en Occident comme une « spiritualité », ce qui est une autre manière de rejeter la dénomination de « religion », cette fois-ci en mettant en avant l'expérience personnelle plus que la doctrine ou les pratiques[70]. Pour des raisons similaires, le terme de « sagesse » est lui aussi employé[71].

Le bouddhisme a aussi pu être présenté comme « la vaste gamme de phénomènes sociaux et culturels qui se sont regroupés autour des enseignements d'une figure appelée Bouddha, l'Éveillé »[72].

Remove ads

Origines

Résumé

Contexte

Le contexte culturel de l'Inde du nord à l'époque du Bouddha est marqué par la domination traditionnelle du Védisme, et de sa classe sacerdotale, celle des Brahmanes, qui défend l'autorité des textes sacrés, les Védas, et dispose du monopole sur l'accomplissement des rites, notamment sacrificiels. Mais son autorité est contestée par des groupes de religieux et penseurs, dont les plus radicaux tournent le dos aux traditions védiques, les shramanas, personnages qui ont quitté leur foyer pour mener une vie d'ascèse errante. Les différents penseurs de l'époque ont développé des courants originaux se démarquant plus ou moins du védisme. Ce contexte donne notamment naissance aux textes appelés Upanishads, amenés à devenir le fondement de la religion hindoue. Ils sont difficiles à dater précisément, mais il est clair qu'ils ont été élaborés sur une longue période, certains étant antérieurs à l'époque de Bouddha, mais beaucoup lui sont postérieurs. D'autres figures développent des courants spécifiques, comme le Jaïnisme fondé par Mahavira, contemporain du Bouddha, ou l'Ajivika. L'enseignement de Bouddha s'inscrit dans ce contexte et il interagit régulièrement avec des ascètes errants[73],[74],[75].

Au-delà d'un nombre important de divergences, ces nouveaux courants partagent une cosmologie spécifique, qui se met en place à partir des Upanishads les plus anciennes (vers 600-400 av. J.-C.), et rompt avec l'approche des Védas. Selon ces idées communes, les êtres vivants passent par un cycle de renaissances (en sanskrit, saṃsāra), disposent d'une sorte d'âme ou essence individuelle (ātman), qui existe continuellement entre leurs différentes vies, et que leurs conditions de vie sont la conséquence des actes (karma) accomplis durant leurs existences passées et présente. Progressivement apparaît l'idée que le but ultime est la libération (mokṣa) du cycle des réincarnations[76]. L'enseignement du Bouddha prend place dans cette période. De ce fait le Bouddhisme est marqué par ces réflexions, mais il pourrait également les avoir influencé (une partie des Upanishads majeures étant manifestement postérieures à son apparition)[73].

Remove ads

Le Bouddha

Résumé

Contexte

Le bouddhisme est issu des enseignements du personnage généralement appelé du surnom « Bouddha », qui signifie l’« Éveillé ». Sa vie est documentée par un ensemble de textes, dont les plus anciens ont été mis par écrit vers le Ier siècle de notre ère, soit environ cinq siècles après son nirvana. Ils reposent sur une tradition orale voire des textes plus anciens, disparus depuis, ne présentent chacun qu'un exposé partiel de sa vie et contiennent de nombreux éléments « merveilleux ». De ce fait, si l'existence du Bouddha « historique » n'est pas contestée, la fiabilité de ces sources pour reconstituer sa vie « réelle » est discutée, même si elles sont importantes pour leur valeur exemplaire auprès des fidèles[77]. Mais il est généralement considéré qu'elles présentent suffisamment de points communs pour permettre de dessiner une biographie relativement fiable dans les grandes lignes[73],[78].

Les dates de vie du Bouddha selon la tradition bouddhique vont d'environ 560 à 480 av. J.-C., mais les études actuelles la placent environ un siècle plus tard, avec un nirvana situé quelque part entre 420 et 350 av. J.-C[79],[80].,[81].

Le futur Bouddha, appelé Siddharta[82] (« Celui qui a réalisé son but »[83]) dans certains textes en sanskrit, est né dans le pays de Magadha, dans le clan des Shakya, parmi la lignée des descendants de Gautama[84] (ou Gotama). Cela explique qu'il soit aussi appelé dans les textes Siddharta Gautama, ou Shakyamuni, le « Sage des Shakyas » (plutôt dans la tradition mahayana)[85]. Il a un statut social important, son père Shuddhodana étant un personnage éminent dans le pays des Shakyas. Vers l'âge de 29 ans, bien que marié et jeune père (ou en passe de le devenir), Siddharta est insatisfait par cette vie plaisante et quitte sa famille pour devenir un ascète. Non convaincu par l'enseignement que lui prodiguent plusieurs maîtres et les pratiques ascétiques, il se tourne vers la « voie moyenne » qui renvoie dos-à-dos aussi bien l'opulence que l'ascétisme. Puis il connaît l'« Éveil » sept années après avoir quitté son foyer, ce qui lui confère la condition d’« Éveillé », Bouddha. Il se met ensuite à dispenser ses enseignements, en commençant par son premier sermon, prononcé selon la tradition dans le parc aux Daims de Bénarès devant ceux qui devaient devenir les premiers membres de la communauté bouddhiste. Il y énonce les Quatre nobles vérités, fondements de la doctrine bouddhiste. Il acquiert une réputation importante, et constitue progressivement une communauté de disciples, posant les bases de la discipline bouddhique[86],[87].

Après 45 ans d'enseignements, sa vie s'achève à l'âge de 80 ans, âge auquel survient son nirvana (ou parinirvāṇa) selon la tradition bouddhiste[88].

La tradition bouddhiste relative à la vie de Bouddha, que ce soit par les textes ou les nombreuses images qui se sont développées dans leur sillage, mettent en avant divers épisodes de la vie du personnage fondateur, servant à le glorifier et à avoir une valeur exemplaire pour les Bouddhistes. Ils concernent en particulier les moments-clefs de sa vie : sa conception et sa naissance, son « grand départ » du foyer, son Éveil et le début de son enseignement (la « mise en branle de la roue de la Loi »), puis son nirvana[89],[90],[91]. Un ensemble de récits relate également ses nombreuses vies passées (Jatakas), annonciatrices de son accès au statut de Bouddha[92],[93],[94].

Bouddha est la figure majeure de tous les courants du Bouddhisme, quand bien même on ne le considérait pas comme le seul Bouddha ayant existé. Il est le fondateur, l'exemple par excellence, celui qui est parvenu à l'illumination dans cette période cosmique, puis a dispensé son savoir, montrant ainsi la Voie à suivre. Selon une formule courante prononcée au début de rituels bouddhistes, il est le premier des Trois Joyaux dans lesquels les Bouddhistes prennent refuge[95],[96], celui qui par son enseignement a permis les deux autres, le dharma et le samgha[97],[98].

Bouddha est un objet de vénération de la part des Bouddhistes, aussi bien de façon individuelle (par des offrandes, des prières) que collective (par des fêtes, notamment les célébrations de sa naissance). Même s'il n'est plus présent dans le monde, il est considéré qu'une partie de sa puissance réside dans ses reliques et ses images, ce qui explique notamment le développement de pèlerinages autour de ses reliques et des lieux des épisodes marquants de sa vie[99].

Remove ads

Expansion et diversification

Résumé

Contexte

Monde indien

Les sources sur l'évolution de la communauté bouddhiste après le départ de son fondateur sont lacunaires. L'enseignement du Bouddha est d'abord transmis par oral[100]. Il apparaît que la transmission des enseignements du maître fait dès le début l'objet de débats, la tradition retenant la tenue de trois « conciles », le dernier étant organisé par le grand roi Ashoka (v. 273-232 av. J.-C.) de la dynastie des Maurya. Celui-ci passe pour avoir été un fervent bouddhiste, et semble avoir joué un rôle déterminant dans la dissémination de cette religion, devenant le modèle du monarque bouddhiste. Une première rédaction et une organisation du corpus de textes bouddhistes semblerait avoir eu lieu dès cette époque, avec l'apparition des « Trois corbeilles »[101],[102].

L'archéologie et l'étude des inscriptions antiques indique que la communauté bouddhiste s'étend et se structure au moins à partir des IIIe – IIe siècle av. J.-C., et acquiert d'importantes ressources. Des communautés monastiques se retrouvent dans de nombreuses parties du sous-continent indien, et différents groupes bouddhistes distincts sont apparus, les nikāya, au nombre de dix-huit selon la tradition, mais manifestement plus nombreuses dans les faits (une trentaine d'après les travaux des historiens). Les différences doctrinales entre ces groupes ne semblent pas très prononcés, mais elles sont mal documentées. De ces écoles, seule le Theravada devait survivre et se répandre[103],[104]. Puis dans le courant des premiers siècles de notre ère se développe le « Grand Véhicule », Mahayana, qui s'impose comme un courant très dynamique en Inde, au moins à partir du Ve siècle[105],[106],[107]. Vers la même période, une nouvelle émanation du bouddhisme se produit à partir du Mahayana, le Tantrisme, ou « Véhicule du Diamant » (Vajrayana). Il a connu un certain essor en Inde, dans le milieu monastique où il a séduit une frange de l'élite spirituelle, mais a surtout connu le succès au nord, au Tibet (et également en Chine et au Japon)[108],[109].

Tout au long de son histoire, le bouddhisme indien est resté marqué par la diversité : ni le Theravada ni le Mahayana n'y ont atteint une prééminence, et au moins quatre anciennes écoles ont survécu à leurs côtés. Du reste les courants hindouistes, revivifiés par des approches dévotionnelles, sont nettement plus populaires. Après plusieurs siècles de déclin, les monastères bouddhistes du XIIe siècle ressemblent à des tours d'ivoire coupées du reste de la société. La destruction des derniers importants centres bouddhistes lors des conquêtes turques au tournant du XIIIe siècle semble marquer le coup de grâce du bouddhisme indien, qui s'éteint peu après[110].

Le bouddhisme survécut néanmoins dans des régions situées aux marges du monde indien. Sri Lanka dispose probablement de la plus ancienne tradition bouddhiste encore existante, puisque l'implantation de la religion sur l'île remonterait au IIIe siècle av. J.-C. C'est une contrée cruciale pour le succès du Theravada : c'est sur l'île que le canon pali aurait été recopié et compilé vers le Ier siècle, c'est là qu'a été actif un des plus grands auteurs de commentaires des écrits de ce courant, Buddhaghosa (Ve siècle). Mais le Mahayana et le Tantrisme y sont aussi bien représentés durant l'époque pré-moderne. Les cours des rois d'Anurâdhapura et de Polonnâruvâ fournissent un appui important au bouddhisme. Après une période de stagnation, la pensée bouddhiste redevient dynamique sur l'île durant l'époque coloniale, avec la mise en relation avec les religions occidentales qui entraînent d'importantes évolutions (dont la constitution d'un courant surnommé « Protestantisme bouddhiste »). Les cultes hindouistes sont également restés très importants sur l'île. Au XXe siècle les différences religieuses se politisent et s'ethnicisent, dans le contexte de tensions et de conflits internes à l'île : le bouddhisme (theravada) est vu comme la religion des Cinghalais, et la culture de l'élite dominante, tandis que l'Hindouisme est celle des Tamouls, qui sont dans une position de dominés[111].

Le Népal est une autre région du monde indien où le bouddhisme subsiste. Dans les vallées du sud du pays, les Newars comprennent une communauté bouddhiste, rattachée au Mahayana. Dans les régions hautes du nord en revanche, le bouddhisme est dans la mouvance tibétaine, qui s'est également renforcé dans la région de Katmandou après la venue de réfugiés Tibétains. Le Theravada a fait son apparition au milieu du XXe siècle, sous la forme d'approches modernistes influencées par le Sri Lanka[112].

Dans l'Inde indépendante, le bouddhisme connaît un nouvel essor dans le sillage de la conversion de Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956), un Intouchable qui tourne le dos à l'Hindouisme en raison de son traitement de son groupe social. Avec lui, des centaines de milliers d'Intouchables se convertissent également. Il s'agit officiellement d'une forme de Theravada, mais elle présente de nombreuses originalités[113].

Asie centrale

Situées à la jonction de l'Asie centrale, les régions du nord-ouest du monde indien comprennent des foyers importants du bouddhisme antique, notamment la Cachemire et le Gandhara (dans l'actuel Afghanistan). Cette dernière région joue un rôle important dans le développement de l'imagerie bouddhiste, puisque c'est là qu'apparaissent les premières représentations figurées du Bouddha, sous l'influence de l'art grec (art gréco-bouddhiste). Plusieurs rois importants appuient le bouddhisme, les traditions bouddhistes (dont la fiabilité est discutée) commémorant les conversions de grandes figures tels l'indo-grec Ménandre et le kouchan Kanishka. D'importants monastères se constituent dans des sites de l'actuel Afghanistan, comme celui de Bamiyan fameux pour ses Bouddhas monumentaux aujourd'hui détruits. Le Bouddhisme disparaît progressivement de ces régions durant l'époque des premiers royaumes musulmans de la région, entre 700 et 1000, quand ces régions deviennent majoritairement musulmanes[114],[115],[116].

Les voies de la Route de la soie, cruciales pour les échanges matériels et culturels à la fin de l'Antiquité et durant le Moyen Âge, deviennent un axe de diffusion du bouddhisme. La religion se répand, des monastères se constituent dans différentes cités marchandes, notamment dans le bassin du Tarim (Kashgar, Khotan, Loulan, Kizil, Dunhuang), adaptant l'art bouddhiste dans la région. Les études bouddhistes se développent, concernant le Mahayana et d'autres écoles, et certains des plus brillants moines qui sont nés et formés dans ces régions sont des acteurs majeurs du développement du bouddhisme en Chine (Dharmaraksa, Kumarajiva). Les royaumes turcs, notamment celui des Ouïghours, développent également une culture bouddhiste. La conquête de la région par des royaumes musulmans à partir du Xe siècle entraîne progressivement la disparition du bouddhisme dans ces régions au profit de l'Islam[117],[118].,[119].

Chine

Selon un récit semi-légendaire, le bouddhisme est introduit à Luoyang, la capitale de la dynastie des Han postérieurs, en 67 de notre ère. Que cela soit vrai ou pas, il faut attendre la période des Six Dynasties (220-581) pour que le bouddhisme se développe en Chine. La première phase consiste en une introduction de la doctrine et des règles monastiques, depuis l'Asie centrale, grâce à la traduction de textes bouddhistes initiée par des moines venus de ces pays (notamment Kumarajiva, 344-412). Ils y forment des disciples qui s'emparent de cette religion, qui connaît une popularité croissante, au point de devenir l'un des trois principaux systèmes de pensée de l'Empire du milieu, aux côtés du Confucianisme et du Taoïsme. C'est la seule religion étrangère à avoir connu un tel succès dans le monde chinois. De nombreux monastères sont fondés, ils acquièrent d'importantes richesses, de nombreux membres de l'élite chinoise, y compris des empereurs, deviennent de fervents bouddhistes. Des moines chinois voyagent à leur tour jusqu'en Inde, pour y rechercher des textes (Xuanzang, 602-664, Yijing, 635-713)[120],[121].

Le bouddhisme qui s'implante en Chine est pour l'essentiel du Mahayana. Progressivement un bouddhisme proprement sinisé se développe, notamment à la suite de débats et emprunts avec le confucianisme et le taoïsme. Le courant de la Terre pure du Bouddha Amitabha connaît rapidement un succès à l'époque médiévale, à la suite de Huiyuan (334-416). Le Sutra du Lotus connaît un également grand succès, par le biais de l'école Tiantai fondée au VIe siècle par Zhiyi (538-597). L'école Huayan, fondée par Fazang (643-712) se repose quant à elle sur le Sutra de la guirlande (de fleurs). L'émergence du Chan, issu de l'école de la méditation, dont le fondateur supposé est Bodhidharma, conclut la période faste de développement d'écoles bouddhistes chinoises[122].

Après avoir connu un apogée au début de la dynastie Tang (618-907), les monastères bouddhistes subissent une importante persécution de la part du pouvoir impérial dans les années 842-845. Cette période marque un tournant dans l'histoire du bouddhisme chinois, dont l'influence en sort affaiblie. Les siècles suivants sont couramment présentés comme un déclin du bouddhisme, qui n'a dès lors plus de position dominante parmi l'élite impériale (sauf durant la domination mongole de 1272-1368) mais cette religion connaît plusieurs phases d'éclat (notamment sous les Song), et reste très importante dans la société et la culture chinoises[123],[124].

Les troubles que connaît la Chine durant l'époque contemporaine affectent les institutions bouddhistes, malgré des tentatives de revitalisation au début du XXe siècle. Le régime communiste qui domine la Chine continentale depuis 1949, peu favorable aux religions, impose son contrôle sur les monastères bouddhistes, et cherche à supprimer la religion durant la révolution culturelle. Depuis les années 1970 le contexte est plus favorable à la reprise du culte bouddhiste. Sur l'île de Taïwan, le bouddhisme est également une religion majeure, ainsi que dans les communautés de la diaspora chinoise (Bouddhisme à Taïwan)[125].

Corée et Japon

Le bouddhisme à la chinoise se diffuse vers l'est, dans des pays traditionnellement sous l'influence de l'Empire du Milieu.

La Corée d'abord, au contact direct de la Chine, dont les premiers moines bouddhistes sont formés en Chine. Le bouddhisme prospère sous la dynastie Goryeo (918-1392). Les écoles Huayan, Chan et Tiantai se développent dans la Péninsule, mais aussi une école locale, Jogye, dérivée du Chan et fondée par Jinul (1158-1210). Sous les Joseon (1392-1910) le bouddhisme perd la faveur des élites, qui se tournent vers le confucianisme, et les monastères bouddhistes se replient dans les provinces reculées où ils se consacrent plus à la pratique qu'à l'étude[126].

C'est depuis la Corée que le bouddhisme prend pied au Japon à partir du milieu du VIe siècle, dans les cercles de l'élite impériale. Durant l'époque de Nara (710-784) plusieurs écoles bouddhistes se développent (Six écoles de la Capitale du Sud), autour de monastères fondés par la famille impériale ou les lignages les plus éminents. L'époque de Heian (794-1185) voit ensuite le développement du Tendai (variante locale du Tiantai) et du Shingon (école des mantras). Des expéditions sont diligentées en Chine afin de ramener des textes bouddhistes. De puissants monastères sont fondés près de la capitale, le bouddhisme prenant alors surtout pied dans la noblesse. De nouvelles écoles se développent durant l'époque de Kamakura (1185-1333). Les plus répandues sont les courants de la Terre pure : le Jodo-shu fondé par Honen, le Jodo-shinshu fondé par Shinran, et le Jishu fondé par Ippen. La secte du Lotus de Nichiren développe une approche plus radicale. Le Zen, variante japonaise du Chan chinois, qui comprend deux écoles (le Rinzai fondé par Eisai et le Soto fondé par Dogen), est l'autre grand courant qui se développe à cette période[127],[128]. Les cultes présents au Japon avant l'introduction du bouddhisme (ce qui est dénommé Shinto à l'époque moderne) sont combinés aux cultes bouddhistes, et ce syncrétisme est justifié théologiquement (honji suijaku)[129]. Durant l'époque d'Edo (1600-1868) le bouddhisme devient une sorte de religion d’État, mais dans le contexte nationaliste de l'ère Meiji (1868-1911) il est réprimé en raison de son origine étrangère, en même temps qu'est constituée une religion nationale, le Shinto, à partir des cultes traditionnels du Japon expurgés autant que faire se peut des éléments bouddhistes. Après la fin du régime nationaliste en 1945, le bouddhisme japonais traditionnel ne reprend pas son importance passée, mais émergent des nouvelles formes de religion empruntant aussi bien au bouddhisme qu'au shintoïsme (Shinshūkyō)[130].

Asie du sud-est

Les pays d'Asie du sud-est sont sous forte influence indienne durant le Ier millénaire de notre ère, et de ce fait ils adoptent les religions indiennes, bouddhisme et hindouisme (notamment le shivaisme), souvent entremêlées, et surimposées sur leurs propres traditions (souvent désignées comme « animistes »). Cela crée un environnement religieux marqué par l'éclectisme[131]. Cette diversité vaut du reste pour le bouddhisme, qui se diffuse dans ces régions sous différentes formes, avant tout le Theravada et le Mahayana. S'il est souvent difficile de caractériser précisément la religion pratiquée dans la société, les monastères bouddhistes se rencontrent dans les principaux royaumes anciens de ces pays[132] : les royaumes môns de Birmanie[133], l'empire khmer dont le cœur est dans l'actuel Cambodge (Angkor)[134], le royaume du Champa dans le Vietnam central[135], le royaume de Sriwijaya dont le centre est à Sumatra. L'impressionnant sanctuaire de Borobodur, érigé par on ne sait qui sur l'île de Java aux VIIIe – IXe siècle, est la manifestation la plus éloquente de l'expansion du bouddhisme vers le sud-est[136],[137].

Dans les premiers siècles du IIe millénaire le bouddhisme Theravada est adopté par plusieurs des royaumes majeurs d'Asie du sud-est, qui sont en relations avec le foyer sri-lankais de cette tradition, et en font une religion officielle servant leur pouvoir. Cela concerne la Birmanie, le Cambodge, et aussi les royaumes thaï qui apparaissent à partir du XIIIe siècle (Sukhothaï, Ayutthaya)[138],[139]. Au-delà du Theravada officiel, le bouddhisme pratiqué dans ces pays garde néanmoins son caractère éclectique, conservant divers aspects du mahayana et des religions indigènes, et aussi des dévotions hindouistes. Au Vietnam le bouddhisme chinois, mahayana, est très influent, en particulier au nord[140]. Dans la péninsule malaise et en Indonésie l'Islam est devenu la religion dominante et le bouddhisme a quasiment disparu[132],[141].

Au Cambodge le bouddhisme a connu une importante répression sous le Khmer Rouge, et connu une reprise lente depuis la fin du régime en 1979[142]. En Thaïlande le pouvoir royal est le garant du bouddhisme theravada et de ses monastères, même si la relation entre les deux a pu être houleuse. Cette religion est vue comme un symbole et un élément de l'identité nationale et de l'unité du royaume[143],[144]. Au Myanmar une situation semblable s'observe, le bouddhisme theravada ayant le statut de religion d’État, placé sous la coupe de la junte militaire qui dirige le pays depuis 1962[145].

Tibet et Mongolie

Selon la tradition tibétaine, le bouddhisme est introduit dans le pays au VIIe siècle par un de ses plus grands rois, Songtsen Gampo (v. 618-650). Quoi qu'il en soit, les puissants rois tibétains du siècle suivant ont embrassé le bouddhisme, d'inspiration indienne plutôt que chinoise, et de grands monastères sont érigés. Avec le temps c'est la tradition tantrique, vajrayana, qui devient dominante, aux dépens du Mahayana, mais le bouddhisme tibétain est éclaté entre plusieurs courants. Au XIe siècle la venue du moine bengalais Atisha (m. 1054) donne un nouvel essor aux études bouddhistes. Alors que le pays connaît une grande fragmentation politique, les monastères consolident leur puissance, les ordres monastiques tibétains se structurent et un canon bouddhiste tibétain est élaboré. Les chefs de l'ordre Sakyapa établissent des relations privilégiées avec la dynastie des Mongols (dynastie Yuan de Chine, les successeurs de Gengis Khan) et acquièrent une importance politique et religieuse majeure, pour un temps, jusqu'au déclin politique mongol. Le courant des Gelugpa (les Bonnets rouges) est fondé par Tsongkhapa (1357-1419), qui met l'accent sur l'étude, et dont les monastères prennent une grande importance, notamment en tant que lieux d'études, mais aussi en tant que lieu de pouvoir temporel. Les chefs de l'ordre se succèdent par réincarnation Les relations avec les dynasties mongoles restent fortes, et au XVIe siècle, le nouveau maître des tribus mongoles, Altan Khan, intervient dans les affaires tibétaines et décerne le titre de Dalaï-lama (« maître [vaste comme] l'océan »), réincarnation du bodhisattva Avalokitesvara, au chef de l'ordre des Gelugpa. Ce courant devient la première autorité religieuse et politique du Tibet sous la direction de Lobsang Gyatso (1617-1682), qui fait de Lhassa la capitale du pays, avec pour centre le palais du Potala. Les autres ordres monastiques déclinent, parfois à la suite d'une répression[146],[147].

Le bouddhisme tibétain exerce un grand rayonnement dans les pays des steppes de l'Asie centrale, où de grands monastères sont constitués sur le modèle tibétain, avec des abbés se succédant par réincarnation. Les Mandchous qui dominent la Chine durant la dynastie Qing (1644-1911) accordent leurs faveurs au bouddhisme tibétain, qui s'implante dans leur capitale, Pékin (temple de Yonghe)[148],[149].

L'arrivée au pouvoir des régimes communistes s'accompagne de tentatives d'éradication du monachisme bouddhiste dans ces pays. En république de Mongolie (intérieure), la répression se solde par l'élimination de milliers de moines, l'exil d'autres, et le bouddhisme ne reprend pied dans le pays qu'à partir de la chute du bloc communiste après 1991. Dans les régions de Mongolie extérieure, dirigées par la Chine communiste, les monastères sont contrôlés par le pouvoir comme ceux des autres provinces[150].

Au Tibet, l'invasion chinoise en 1950 entraîne l'exil du Dalaï-lama, entraînant avec lui plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le bouddhisme tibétain vit depuis en partie en exil, préservant ses traditions et rencontrant un certain succès en Occident. Au Tibet même, la période de la révolution culturelle (1966-1976) s'accompagne de la destruction des institutions monastiques et d'une grande quantité d'écrits et images bouddhistes. Les monastères rouvrent après cette période, mais sont placés sous étroit contrôle par le pouvoir[151].

Occident

À partir de la fin du XIXe siècle, la pratique du bouddhisme gagne les pays « occidentaux » (Europe, Amérique du Nord), et cela de deux manières. D'une part, on a l'immigration de bouddhistes depuis des pays où cette religion est déjà pratiquée (Asie du sud-est, Sri Lanka, Chine notamment), qui y introduisent donc les courants et les pratiques de leurs pays d'origine[152].

D'autre part, des Occidentaux adhèrent au bouddhisme, une démarche portée par le développement des études sur le bouddhisme et les traductions de textes bouddhiques. Cela se passe suivant des modalités spécifiques, déterminées par le contexte religieux et intellectuel occidental : ce développement est d'abord porté surtout par le mouvement de la théosophie, qui pose les bases d'une approche ésotérique du bouddhisme — approche qui fait notamment souche dans les milieux artistiques[153],[152] ; dans un deuxième temps, certains courants spécifiques du bouddhisme — avant tout le Zen, le bouddhisme tibétain et le Theravada — qui bénéficient d'un intérêt plus marqué que d'autres courants, sont importés par des bouddhistes venus d'Asie dispenser leur message en Occident (notamment Daisetz Teitaro Suzuki pour le Zen, des Tibétains exilés comme Chögyam Trungpa Rinpoché)[154],[155].

En France

Depuis les années 1970, comme dans d'autres pays, le bouddhisme s'est développé en France de façon spectaculaire[156]. Plusieurs maîtres de diverses traditions y ont fondé des centres : Ryotan Tokuda, Taisen Deshimaru ou encore Thich Nhat Hanh pour le Zen et Kalou Rinpoché, Guendune Rinpoché, Dilgo Khyentse Rinpoché, Drubpon Tharchin Rinpoché pour le bouddhisme tibétain. Arnaud Desjardins a également contribué à faire connaître les enseignements du bouddhisme en France. Plusieurs organisations bouddhistes sont reconnues comme congrégations religieuses par le bureau central des cultes qui dépend du ministère de l'Intérieur, selon la loi du relative à la séparation des Églises et de l'État. À l'instar des religions établies en France depuis plus longtemps, le bouddhisme a également aujourd'hui ses émissions à la télévision.

Selon l'Union bouddhiste de France, il y avait en 1986 environ 800 000 bouddhistes en France dont les trois-quarts seraient d'origine asiatique. Une enquête plus récente, publiée par TNS Sofres, en avril 2007, avance un chiffre de 500 000 adeptes du bouddhisme (âgés de plus de 15 ans), représentant 1 % de la population française de cette tranche d'âge. En 1999, le sociologue Frédéric Lenoir avait estimé à cinq millions « les sympathisants » bouddhistes français[156].

- La pagode du bois de Vincennes à Paris, principalement partagée entre pratiquants du vajrayana tibétain et du theravada cambodgien.

- Temple bouddhique Linh Son, chan sino-vietnamien, à Joinville-le-Pont.

Répartition mondiale contemporaine

En 2018, on compte (mais le chiffre doit être pris avec prudence) quelque 623 millions de bouddhistes dans le monde[157], ce qui fait du bouddhisme la quatrième religion mondiale, derrière (par ordre décroissant) le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Toutefois, il pourrait passer de 7 % à quelque 5 % de la population mondiale vers 2060, du fait d'un taux de fécondité relativement bas et d'un nombre de conversions pas assez important[158]. L'historien des religions Odon Vallet relève d'ailleurs que c'est « la seule grande religion au monde à avoir régressé au XXe siècle », en raison, notamment, des persécutions menées contre le bouddhisme par les régimes communistes en Chine et en Indochine[159].

Remove ads

Le bouddhisme « ancien »

Résumé

Contexte

La présentation en système donnée ci-après est forcément artificielle : le Bouddha n'a en effet jamais organisé son enseignement sous une forme systématique, pas plus d'ailleurs que la communauté primitive[160]. Le tableau qui suit présente dans leurs grandes lignes les principaux points des doctrines principales de ce que l'on appelle parfois le « bouddhisme primitif »[161] ou « ancien ». Toutefois, ce qui apparaît comme une sorte de fonds commun ne remonte sans doute pas plus haut que le IIe siècle av. J.-C.: il s'agit essentiellement des quatre nobles vérités, qui ont été énoncées lors de ce qu'on appelle la mise en mouvement de la roue de la Loi (sanskrit: Dharmacakra Pravartana)[162]. Toutefois, ces vérités ne constituent pas un « credo bouddhiste », au sens de l'affirmation de vérités auxquelles on devrait adhérer pour être bouddhiste. Il faut plutôt comprendre ces « vérités » au sens de « choses vraies, réelles », que le Bouddha a comprises au moment de son éveil. Il s'agit donc plutôt de réalités que nous ne parvenons pas à voir telles qu'elles sont, que l'on soit « bouddhiste » ou « non bouddhiste »[163]. Et en ce sens, un « bouddhiste » est simplement une personne qui tente de suivre les prescriptions du Bouddha pour voir ces réalités telles qu'elles sont[163], autrement dit le Dharma (la Loi) qui permet de voir les dharmas (les choses) tels qu'ils sont[164].

À cela, on ajoutera les théories sur la renaissance et le karma, sur l'absence de soi, sur la production conditionnée et sur le nirvâna, toutes choses dont le Bouddha eut une connaissance parfaite lors de son éveil et qui sont étroitement liées aux quatre vérités.

Dharma

Le Dharma (ou « Loi ») est l'ensemble des enseignements dispensés quarante ans durant par Siddhartha Gautama après qu'il se fut éveillé, devenant ainsi un bouddha, et il est le deuxième des Trois trésors (ou les Trois refuges, les deux autres étant le Bouddha lui-même ainsi que sa communauté monastique, le « sangha »). Le mot vient de la racine sanscrite DHṚ qui donne l'idée de porter ou soutenir[165], mais il faut noter qu'il est polysémique et peut signifier, entre autres sens, « ce qui est établi », « loi naturelle », « loi juridique », « justice », « devoir (social ou religieux) »[166]. En outre, En pâli, les enseignements du Bouddha, sont souvent appelé śāsana. En sanskrit, ce mot signifie « enseignements d'une religion institutionnalisée (angl. dispensation) », ce que l'on connaît en Occident sous l'appellation « bouddhisme »[167].

Ainsi, dans le monde indien, le dharma désigne un ordre qui soutient le monde, et qui est donc le fondement de ce qui existe. Et l'enseignement du Bouddha est un reflet exact de la réalité, si bien qu'il reçoit le même nom[168]. En conséquence de quoi, le mot a quatre acceptions. Il est à la fois, explique Jean-Noël Robert[169], « la réalité, le discours sur la réalité, les éléments de la réalité phénoménale [les choses, les phénomènes] à dépasser et la conduite à tenir pour parvenir à ce dépassement », ce dernier élément renvoyant à l'idée de méthode à appliquer pour atteindre un résultat.

Le dharma est donc[170], premièrement, l'ordre naturel ou la loi universelle qui sous-tend l'univers, tant dans le domaine physique que dans le domaine moral. Deuxièmement, il est l'ensemble des enseignements bouddhiques; aux yeux des bouddhistes, ces enseignement donnent d'un côté une description pertinente de l'univers et de l'autre, ils expliquent la loi universelle avec laquelle les individus doivent harmoniser leur vie. Enfin, et selon la taxonomie de l'Abhidharma, le mot renvoie aux éléments (les dharmas) qui constituent le monde empirique, certains étant extérieurs à l'individu qui perçoit, et d'autres étant à l'intérieur de l'individu (les processus psychologiques, les traits de caractère).

Quatre nobles vérités

Après son éveil, le Bouddha se demanda s'il devait ou non présenter la vérité qu'il avait découverte sous l'arbre de la Bodhi. Il était conscient de la profondeur de cette vérité et du nombre élevé de vies qu'il lui avait fallu pour l'acquérir[171]. Toutefois, un dieu lui demanda de l'enseigner aux hommes. Se pliant à cette demande, il choisit de la transmettre en premier lieu à ses cinq anciens compagnons. C'est ce que l'on appelle la mise en mouvement de la roue de la Loi (Dharma)[172]. Cet enseignement se décompose en quatre vérités qui constituent le cadre de tous ses enseignements ultérieurs[173]. Leur prédication constitue le premier sermon du Bouddha[n 9] et en entendant ces paroles, l'un des cinq compagnons nommé Ajnata Kaundinya atteignit l'œil du dharma[n 10] et s'éveilla complètement[172].

Cette structure quadruple est proche de la pratique des médecins à l'époque du Bouddha: 1) on diagnostique la maladie; 2) on repère sa cause; 3) on détermine s'il existe un remède; 4) on définit un traitement[173],[174]. La première vérité est celle de la souffrance (duhkha): toute vie dans le cycle du samsâra est soumise à la souffrance, à l'insatisfaction ; la deuxième, concerne la cause ou l'origine de la souffrance : il s'agit de la soif (tṛṣṇā), à savoir le désir, les attachements ; selon la troisième vérité, la guérison est possible si l'on élimine la cause de la maladie: il s'agit de la cessation de l'avidité, qui conduit à l'expérience du Nirvâna, ce qui signifie la cessation de la souffrance: l'extinction (sens du mot nirvâna) même du désir entraîne la libération de toute douleur; enfin, la quatrième vérité énonce l'existence d'un chemin menant à la fin de la souffrance et ainsi à la véritable santé: le noble chemin octuple,[175].

Ce faisant, le Bouddha est un médecin spirituel qui veut aider les hommes à mettre un terme à l'insatisfaction, comme lui-même l'a fait dans sa recherche de l'illumination. Il résume d'ailleurs le cœur de son enseignement[173]: « Dans le passé comme à présent, je n'expose que ceci: dukkha et la cessation de dukkha. »

L'octuple chemin

L'enseignement donné aux cinq ascètes débute par l'affirmation d'une voie du milieu (pâli: madyamâ pratipada), entre les extrêmes de la vie mondaine et de la vie ascétique[176], car selon le Bouddha[176], « cette voie fait naître l'œil, la connaissance, la science, l'éveil, et mène au nirvâna. »

La voie se subdivise en huit branches, que la tradition a regroupées en trois sections[177],[176] : 1. vue (ou compréhension) juste, 2. pensée juste / 3. parole juste, 4. action juste, 5. moyen d'existence juste / 6. effort juste, 7. attention juste, 8. recueillement (ou concentration) juste[178]. Ces huit branches se ramènent en fait à la « triple étude » ou « triple pratique »[179] ou encore aux « entraînements »[178] de la moralité ou éthique (pâli: sîla), points 3-4-5, de la concentration ou recueillement méditatif[178] (pali : samâdhi), points 6-7-8, et de la connaissance supérieure[178] ou sagesse[180],[179].

Ces huit branches doivent être pratiquées simultanément, et elles permettent ainsi de développer les trois entraînements[178]. Il ne s'agit donc pas d'une progression linéaire qui irait du premier au huitième élément. Les différents aspects se soutiennent mutuellement pour permettre d'approfondir la pratique de la voie[181].

À la vue de ces quatre vérités, on peut dire que le bouddhisme n'est pas tant une révélation sur la nature des choses qu'une méthode (ce qui est un des sens du mot dharma)[182], un système d'entraînement (Triple entraînement (bouddhisme) (en), Triśikṣa) à la moralité, à la méditation et à la sagesse, un chemin à suivre pour atteindre le but, à savoir la fin de la souffrance[183].

Les trois marques de l'existence

La condition des êtres vivants est marquée par trois caractéristiques ou marques de l'existence, trilakshana (du sanskrit : tri + lakṣaṇa ; pali : lakkhaṇa ; « trois marques »[184]), à savoir : anātman (absence de soi, impersonnalité), anitya (impermanence, changement permanent) et duḥkha (insatisfaction, mal-être: aucun phénomène ne peut nous satisfaire entièrement)[185]. Ces trois caractéristiques de l'existence conditionnée se retrouvent dans les quatre sceaux de la philosophie bouddhiste[186]. Elles sont valides en tout temps et en tout lieux, et peuvent être appréhendées par une vision directe de la réalité. Le nirvāṇa, n'étant pas conditionné, échappe aux caractéristiques de souffrance et d'impermanence (il est cependant impersonnel, il n'y a donc « personne » en nirvāṇa).

L'absence de soi est un élément essentiel de la première vérité. L'être humain — comme tous les êtres — est un assemblage de cinq constituants (ou agrégats) psychophysiologiques, appelés skandha, qui se conditionnent mutuellement : forme, sensations, perceptions, compositions psychiques, conscience discriminatoire[187]. Ces éléments se combinent, formant ainsi un individu « confectionné » (sanscrit: saṃskrita), autrement dit conditionné[188]. Et si nous souffrons, c'est parce que nous ignorons leurs fonctions[189]. Ainsi, la réalité, qu'il s'agisse des choses extérieures ou de la totalité psychophysique des individus humains, est constituée d'une succession et d'une concaténation[190] de micro-éléments appelés dhammas[191],[192]: « "Tous les dharma [choses] sont dépourvus de soi", rien n'est soi-même »[193].

Le bouddhisme a d'ailleurs toujours insisté sur cette « confection », tant de l'homme que de toute chose, et sur sa conséquence: puisque tout est composé, tout est vide et impermanent, et par conséquent — rien n'ayant de substance propre[194] — tout est insatisfaisant. Le Dhammapada le dit bien[195] : « (...) une douleur comme les agrégats, il n'y en a point. » Et le verset suivant ajoute[196] : « (...) le plus grand des tourments ce sont les saṃskara [fabrications], et sachant cela comme il convient, le nirvâna devient suprême bonheur. »

Ce que l'on comprend quand on sait que saṃskara — un terme clé du bouddhisme — « désigne au sens large tout ce qui existe, sauf le nirvâna. Ce sont les énergies tendues inapaisées, pleines d'un incessant tourment[197]. »

Conscience discriminante

Malheureusement pour nous, nous ignorons cette véritable nature des choses, et ce faisant, nous sommes saisis par un vif désir d'appropriation, qui nous pousse à prendre pour permanent ce qui est impermanent, et pour un soi ce qui en est dépourvu. Or ces éléments vont déterminer à leur tour la conscience, qui sera incapable de voir les choses (les dhamma) dans leur discontinuité de chaque instant. Et par là, nous pensons être un moi, qui s'oppose à un monde externe qui est, lui, un non-moi qui provoque en nous des sensations agréables ou désagréables et nous livre à la soif[198].

C'est cela qui explique qu'en sanscrit on nomme cette conscience vijñana et pas simplement jñana: le préfixe vi- indique qu'il s'agit d'une conscience discriminante. Ce qui veut dire que jñana en tant que telle est une connaissance non conditionnée par les tendances fabricatrices; elle montre donc les choses sans les saisir, sans en faire une construction particulière qui dure, contrairement à vijñana[198].

Karma (les actes)

Cela étant, qu'est-ce qui fait que l'on rencontre chez les hommes bassesse ou excellence? À cette question, le Bouddha répondit que ces qualités sont liées aux actes (karma — c'est le sens propre de ce mot) de chacun. Car, dit-il[199], « les êtres ont leurs actes pour héritage, leurs actes pour matrice, (...) pour parenté (...) pour refuge. Ce sont les actes qui divisent les hommes en raison de leur bassesse ou de leur excellence. » Ailleurs, il précise[199] : « Qui accomplit de sombres actes récoltera de sombres résultats; et qui accomplit des actes lumineux récoltera de brillants résultats : les uns et les autres renaîtront dans des mondes qui correspondent à leurs actes. » La seule continuité personnelle est donc celle construite par nos actes[200]. Car ce corps que nous voyons n'est ni le nôtre ni celui d'autrui. Il s'agit d'un élément, déclare le Bouddha[201], « produit par l'acte passé [karman], acte achevé, intentionnel, source d'impressions affectives. »

Cette dernière remarque montre bien que, loin d'être un élément du destin qui frappe l'individu, le karma est un élément produit par l'intention morale de l'individu, par sa conscience. Pour être karma, l'acte doit venir d'une pensée intentionnelle, il doit être accompli volontairement, de manière réfléchie et consciente. Le véritable acte est donc intentionnel, et l'on ne peut se voir imputer la responsabilité d'un acte involontaire: tuer un insecte par mégarde, sans volonté ni conscience de le faire, ne créée pas de karma[202],[203].

Cependant — et c'est là un élément capital — l'acte n'enchaîne pas à l'acte: autrement dit, on peut modifier un karma. Faute de quoi, il serait impossible d'échapper au samsâra. Or, à tout instant, si l'on a l'esprit vigilant, il est possible de changer le cours des choses[202].

Renaissances et samsara

C'est donc le karma qui entraîne les êtres dans un cycle infini de morts et de renaissances[204], dans lequel il n'y a pas de mort absolue, mais reformation des éléments karmiques quelque part sur la roue des existences[205], ce qui amène à renaître dans l'un des six domaines de renaissance possibles, qui vont des enfers aux domaines des dieux, en passant, entre autres, par ceux des animaux et des êtres humains[206]. Ces renaissances montrent aussi que les dieux ne sont pas éternels — tôt ou tard, ils renaîtront — tandis que les habitants des enfers peuvent en sortir. De ces six domaines, cependant, seul celui des humains permet d'échapper, grâce à l'éveil, au cycle et à la roue[207] du samsâra[206].

Coproduction conditionnée

Le mécanisme du karma qui enchaîne l'homme dans les renaissances fonctionne à travers la coproduction conditionnée[208]. Il s'agit d'un mécanisme psychophysiologique en douze étapes[n 11], selon lequel une condition découle d'une autre, qui découle à son tour de conditions antérieures[192]. Elle explique comment l'ignorance qui frappe l'homme (premier facteur) conduit finalement à la maladie, la vieillesse et la mort, entraînant l'individu à travers les six domaines de renaissance.

On peut toutefois se demander qui renaît puisqu'il n'y a pas d'entité individuelle permanente. En fait, tôt ou tard, les actes que nous posons produisent nécessairement du « fruit » (phala) — à moins que celui-ci soit purifié par la pratique[209]. Ainsi, l'énergie (positive ou négative) que nous n'avons pas éteinte et qui provient des actes (positifs ou négatifs) que nous avons posés, amène un nouvel être à l'existence. Un être qui n'est ni tout à fait le même ni tout à fait différent de celui qui vient de mourir[210].

Éveil et nirvâna

Au cœur de l'analyse qui précède se trouve ce que le bouddhisme nomme les trois poisons, qui sont à l'origine de la souffrance: l'ignorance ou la stupidité (moha), le désir-attachement (râga) et la colère-haine (krodha). Ils figurent d'ailleurs au centre des représentations de la roue des existences, car aussi longtemps qu'ils fonctionnent, cette roue tourne, entraînant l'homme dans le samsâra[211].

Pour se libérer et échapper à cette roue qui entraîne les êtres dans la souffrance sans fin, le Bouddha invite l'homme à prendre refuge — c'est-à-dire à trouver un appui et une protection véritables — dans les trois joyaux que sont le Bouddha, le Dharma et le Sangha[212]. C'est en ayant foi en eux[212] et en pratiquant la moralité, la concentration et la sagesse (les trois articulations de l'octuple sentier) que l'on échappera aux griffes du dieu de la mort et que l'on parviendra à l'éveil et au nirvâna (cf. la troisième Vérité), dont les trois caractères sont vides, dépourvu de propriétés, exempt de désir[213].

En fait, l'éveil est entrée dans le nirvâna, état qu'atteint l'arhat au terme de son entraînement et de son chemin sur la Voie. Soudain, il s'éveille et se libère[214], il est celui qui est « allé complètement au-delà »[215], qui a atteint l'autre rive », qui est « inconditionnellement éteint » et « immergé dans l'immortalité »[216].

Cependant, le Bouddha s'en est toujours tenu à une définition du nirvâna en termes négatifs (apophatisme). Par exemple[217], à ceux qui demandent « Un Tathâgata [titre d'un bouddha] existe-t-il après la mort ou n'existe-t-il pas? », il faut répondre : « Frères, cela n'a pas été révélé par le Bouddha... parce que cela ne mène pas au bien, à la véritable Doctrine ni à l'absence de passion ni au calme, à la paix, à la sapience, à l'Éveil, au nirvâna... Ce qui est révélé ce sont les quatre vérités sur la douleur, sa cessation, la voie qui y mène. » Ou encore cet extrait[218] :

« Si on te demandait: Ce feu qui s'est éteint, où est-il parti? Est-ce à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, que répondrais-tu Vaccha? — On ne peut le dire, Vénérable Gotama. C'est parce que le combustible a été complètement consumé que le feu, sans aliment, s'est éteint [« nibbuto», à rapprocher de « nibbana » — « nirvâna » en pâli] (...) Et le Bouddha conclut: Ainsi, Vaccha, cette forme corporelle, cette sensation, cette conscience par laquelle on peut discerner le Tathâgata, tout cela a été délaissé, déraciné, sans devenir, et désormais dharma [chose, élément] production. Libéré de l'appellation de conscience (...) le Tathâgata est profond, incommensurable, insondable comme le profond océan: surgir, ne pas surgir, ni les deux à la fois ni leur négation ne s'appliquent au Tathâgata. »

- Les trois poisons, au centre de la roue des existences.

Doctrine / Réserve

Quatre incommensurables

Les quatre conduites ou sentiments pieux (brahmavihāra en sanskrit et pali) sont aussi appelés les Quatre Incommensurables car ils pourraient être développés indéfiniment. Cultivées sans l'intention de mener tous les êtres à la libération ultime, ces quatre intentions conduisent à une renaissance dans le monde céleste de Brahmā ; développées avec le désir de mener tous les êtres à la libération ultime, les quatre conduites deviennent alors « incommensurables » et conduisent à « l'éveil parfait ».

Il existe plusieurs méditations (bhāvanā) pouvant développer ces quatre « conduite pieuses ou qualités morales »[219] :

- La bienveillance ou fraternité (mettā en pali, maitrī en sanskrit), développée par la pratique de méditation appelée mettā bhāvanā ;

- La compassion (karunā), née de la rencontre de la bienveillance et de la souffrance d'autrui, développée par la méditation appelée karunā bhāvanā ;

- La joie sympathique ou altruiste (muditā), qui consiste à se réjouir du bonheur d'autrui (muditā bhāvanā) ;

- L'équanimité (uppekkhā en pali, upekṣā en sanskrit) ou tranquillité, qui va au-delà de la compassion et de la joie sympathique, est un état de paix face à toute circonstance, heureuse, triste ou indifférente (uppekkhā bhāvanā).

Vacuité

Dans le Theravāda, la vacuité (Śūnyatā) signifie qu'aucune chose n'a d'existence propre[220] (les choses n'existent que par interdépendance). Durant la méditation, la pratique de vipassanā est la contemplation de cette vacuité.

Mais le concept de vacuité, exposé par la littérature dite de la prajnaparamita, et Nāgārjuna, prend un autre sens avec le Madhyamaka. Le Madhyamaka reconnaît l'enseignement de l'interdépendance mais il considère cette roue de la vie elle-même comme vacuité.

Trois corps (kāyas) de Bouddha

Le Canon pāli désigne trois corps de Gautama Bouddha :

- son corps formel fait des quatre éléments (pāli caturmahābhūtikāya), soit le corps historique de Gautama.

- le corps mental (pāli manomayakāya) par lequel Gautama se rendait dans les différents mondes ou royaumes pour y puiser la sagesse.

- le corps de la doctrine (pāli dhammakāya), l'ensemble des enseignements qui peuvent demeurer un certain temps après la mort de Gautama.

Le concept prend de l'importance dans l'école Sarvāstivādin. Mais il acquiert par la suite une signification fort différente.

En effet, dans le Mahāyāna, les trois corps, manifestations d'un bouddha, ne sont pas des entités séparées mais des expressions de l'ainsité (tathatā) qui est une. Ils y sont respectivement :

- le Nirmāṇakāya, corps de manifestation, d'émanation. Le corps physique source d’actions bienveillantes pour sauver les êtres.

- le Sambhogakāya, corps de félicité, ou de jouissance. Les paroles de sagesse pour enseigner et guider quiconque.

- le Dharmakāya, corps du Réel, ou ultime. La Loi qui éveille le cœur et l’esprit.

Remove ads

Sangha : la communauté des moines et des laïcs

Résumé

Contexte

Le sangha, qu'on peut aussi appeler communauté bouddhique, est le dernier des trois joyaux du bouddhisme, après le Bouddha et le Dharma, et par suite également le l'un des Trois refuges. Chaque jour les moines récitent la formule: « Je vais vers le Buddha, le Dharma, le Sangha comme vers un refuge »[221]. Le sangha se compose de quatre parties: d'une part, les moines (bhikshu) et les moniales (bhikshuni), d'autre part, les laïcs hommes (upāsaka) et les laïques femmes (upāsikā)[222]. Cependant, il apparut rapidement que le meilleur état était celui de « renonçant » ou « mendiant » (sens premier du mot bhikshu)[221],[223], et l'on peut donc aussi parler, avec Dennis Gira, de « religieux mendiant »[224].

Débuts de la communauté monastique

La communauté se constitue avec la conversion aux idées du Bouddha des cinq compagnons avec qui il avait mené, avant son éveil, une vie d'ascèse et d'austérités. Ajnata Kaundinya fut le premier moine, et le premier à recevoir les appellations de « sorti de la vie de famille » et de « ayant reçu l'ordination majeure », et il est donc le doyen de la communauté. En outre, il demande au Bouddha de pouvoir aller en ville mendier sa nourriture[225], un acte essentiel, comme on le verra ci-dessous. Le Bouddha enseigne ensuite le dharma aux quatre autres ascètes qui obtiennent à leur tour l'« Œil de la Loi », expression qui signifie qu'ils comprennent les quatre nobles vérités ainsi que la loi de la coproduction conditionnée. Ces cinq personnages, qui tous se convertissent donc à ce nouvel enseignement, forment ainsi la première communauté bouddhiste, qui reçoit le nom de sangha[226].

Le mode de vie de la nouvelle communauté se fonde en fait sur deux éléments: d'une part, le moine[Note 1] renonce à la vie dans un foyer pour embrasser la vie religieuse; d'autre part, il accepte de dépendre de la générosité de la population afin de subvenir à ses besoins matériels (se nourrir, se vêtir, se loger). Le développement du bouddhisme suppose donc à la fois le désir d'une partie des membres de la société de quitter la vie de famille, et — de la part des autres membres de cette société qui continuent à mener une vie normale — suffisamment de bonne volonté pour permettre aux premiers de mener une telle vie, en leur offrant de quoi vivre. C'est ainsi que les personnes qui suivent les enseignements du Bouddha vont se diviser en deux catégories sociales: des errants sans domicile (les moines et les nonnes) et des soutiens (hommes et femmes) qui restent laïcs[227].

Organisation

La communauté réunit donc des ascètes qui se distinguent des autres groupes du même type par leur rejet de la dispute intellectuelle, leur refus des pratiques ascétiques extrêmes, leur vénération envers Siddhartha Gautama (le Bouddha) et leur pratique de la méditation (ou culture de l'esprit, « bhavana »)[228]. Si les premiers moines se déplacent constamment (sauf à la saison des pluies), ils vont progressivement s'installer dans des bâtiments permanents (qui à terme deviendront des monastères — vihâra[229]) , ce qui accentue la division entre bhikshu et upāsaka. À l'origine, l'adhésion au sangha se faisait simplement en répondant positivement à l'appel du Bouddha (ehibhikṣukā, « Viens, moine! »[230]) à rejoindre les rangs de la communauté. Mais peu à peu s'est mis en place un rituel d'ordination (upasampadâ (en)), et c'est à la suite de cela que la communauté devient réellement une communauté de moines (bhikshu) et de moniales (bhikshuni), même si la communauté des quatre groupes (moines, moniales; laïcs et laïques) continuait à être reconnue[228]. Le Bouddha va ainsi progressivement organiser la vie quotidienne de sa communauté et de ses membres individuels[229].

Divisions

Après la mort de son fondateur, le sangha connaîtra différents schismes. Cela tient en partie au fait que le Bouddha n'a pas voulu nommer de successeur, affirmant qu'après sa mort les enseignements (dharma) et les codes disciplinaires (vinaya) constitueraient l'autorité centrale. Mais cette absence de dirigeant à même de garantir l'unité doctrinale conduisit à la division en différents courants, et l'on peut dire que le sangha des moines et des nonnes bouddhistes n'a jamais été monolithique[231],[228]. L'un des principaux schismes va se produire entre les Mahâsânghika (la « Grande assemblée ») et les Sthavira (les « Anciens »), dont est issu l'actuel courant du Theravâda. Il sera suivi par d'autres dissensions, qui sont en général dues à des désaccords non pas doctrinaux, mais autour des règles[228].

Règles

Environ un siècle après la mort du Bouddha, l'organisation du sangha (au sens des moines et moniales) est en place et codifiée. Apparaît alors une nouvelle catégorie de textes, le Vinaya (discipline, règles), qui va former une des trois corbeilles. Le Vinaya (ou plutôt les Vinaya, car il y en plusieurs) va régler les ordinations, formuler et expliquer les règles qui gouvernent le sangha, à quoi s'ajoutent des éléments complémentaires. Ces règles sont réunies dans un sous-ensemble appelé pratimoksha (là aussi, il y a en a plusieurs puisqu'il y a plusieurs vinaya). Le non-respect de certaines d'entre elles entraîne l'exclusion immédiate du sangha, tandis que d'autres sont sanctionnées par différentes peines. À noter que tous les praktimosha existant comptent plus de règles pour les moniales que pour les moines. Le praktimosha est en principe récité deux fois par mois, au cours d'une cérémonie appelée uposatha[228]. C'est cette réunion bimensuelle ainsi que le fait que les moines vivent dans des limites géographiques déterminées qui va définir un sangha particulier[229].

Les laïcs

Les laïcs (upāsaka) forment la grande majorité des bouddhistes, et ils furent nombreux à recevoir également les enseignements du Bouddha. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de la communauté monastique, puisqu'ils fournissent le soutien matériel indispensable à la survie de ses membres — essentiellement la nourriture (que les moines mendient), le vêtement (kesa), le logement — par exemple durant la saison des pluies (vassa) — et les remèdes[231],[232].

Tout le monde n'est pas upāsaka

Toutes les personnes qui n'ont pas embrassé la vie de bhikshu ou de bhikshuni ne sont pas pour autant ce que le bouddhisme appelle des upāsaka et des upāsikā. Seuls le sont les personnes qui, au minimum, ont pris refuge dans les Trois Joyaux et qui ont également fait le vœu de respecter les cinq préceptes (pañcaśīla)[Note 2],[233],[232]. Ils doivent en outre offrir aux moines des vêtements monastiques à la fin de la saison des pluies, effectuer des pèlerinages et vénérer les reliques contenues dans les stûpas[232].

Dons réciproques

Ces dons (dâna) ne restent pas sans retour. En effet, la caractéristique essentielle des bhikshus, c'est qu'ils ont choisi de « quitter leur foyer » et de mener une vie qui respecte un code moral strict, tout en comptant sur l'aide des laïcs. Par conséquent, ils constituent donc pour ces derniers ce qu'on appelle un « champ de mérites (punya-kshetra) » dans lequel le laïc « sème des grains »[234] et « où l'aumône fructifie »[235]: les dons et les actes de soutien envers la communauté monastique sont autant de « graines » que les laïcs sèment dans le champ que constituent les moines, et qu'il « récoltent » sous la forme de mérites (punya) qui favoriseront de bonnes renaissances dans le samsâra[232],[236], en particulier une renaissance qui leur permettra peut-être de devenir eux-mêmes moines ou moniales[232],[236].

En outre, en échange du soutien qu'ils reçoivent, les moines ont l'obligation d'offrir l'enseignement du « dharma insurpassable » (le plus grand don que l'on puisse faire) aux laïcs et de les encourager à respecter et appliquer les cinq préceptes (pañcaśīla)[231],[235]. Il y a donc une claire réciprocité évoquée d'ailleurs à différentes reprises dans les textes[237].

Bouddhismes « nibbanique » et « karmique »

La distinction entre personnes ordonnées et laïcs a été nettement marquée dans le bouddhisme Theravâda, les laïcs ne pouvant en principe pas atteindre l'état d'arhat[232], bien que la question de la possibilité pour les laïcs d'atteindre la libération (moksha) complète reste disputée dans le bouddhisme[238]. En fait, malgré certaines exceptions possibles, dans le bouddhisme dit « ancien », l'idéal de sainteté des moines restait tout de même inaccessible aux laïcs: ces derniers vivaient plongés dans le monde et ses préoccupations, loin du détachement des moines, et ils étaient au fond plus attachés à des vertus actives (nourrir la communauté, lui fournir vêtement et logement) qu'à la culture de l'esprit (bhavana) et la méditation auxquelles s'adonnait la communauté monastique[239].