カワセミ

鳥の種類 ウィキペディアから

カワセミ(翡翠[5]、翡翆、魚狗[6]、川蟬[6]、学名:Alcedo atthis)はブッポウソウ目カワセミ科カワセミ属に属する小型の鳥。 水辺に生息する小鳥で、鮮やかな体色と長いくちばしが特徴。ヒスイ、青い宝石、古くはソニドリ(翠鳥[注 1][7]、鴗[注 2])と呼ばれることもある。

| カワセミ | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

カワセミ(オス) Alcedo atthis | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||

| LEAST CONCERN (IUCN Red List Ver.3.1 (2001)) | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

Gracula atthis Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| カワセミ | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Common Kingfisher[2] European Kingfisher River Kingfisher[3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 亜種 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

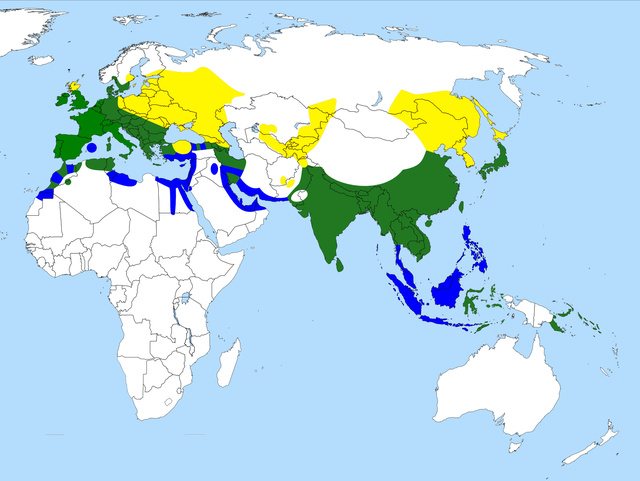

カワセミの分布域 繁殖地 越冬地 周年生息地 |

形態

全長は17 cmほどで[8][9][10] (16-20cm[3]) 、スズメよりも大きいが[11]、長いくちばし(嘴峰長3.3-4.3 cm[12])のため体はスズメほどの大きさ[13]。日本のカワセミ科のなかでは最小種となる[10]。翼開長は約25 cm[8] (24-25cm[3])。体重19-40g[3]。くちばしが長くて、頭が大きく[10]、頸、尾、足は短い。オスのくちばしは黒いが、メスは下のくちばしが赤いのでオスと区別できる[14]。また、若干メスよりオスの方が色鮮やかである[11][15]。頭、頬、背中は青く、頭は鱗のような模様がある。喉と耳の辺りが白く、胸と腹と眼の前後は橙色。足は赤い[10]。幼鳥は全体に黒っぽく、光沢が少ない[9]。

鮮やかな青色は色素によるものではなく[16]、羽毛にある微細構造により光の加減で青く見える[8]。これを構造色といい[8][17]、シャボン玉がさまざまな色に見えるのと同じ原理。この美しい外見から「渓流の宝石」などと呼ばれる。特に両翼の間からのぞく背中の水色は鮮やかで、光の当たり方によっては緑色にも見える。漢字表記がヒスイと同じなのはこのためである。

- メスは下嘴が赤い

- 幼鳥

生態

海岸や川、湖、池などの水辺に生息し、公園の池など都市部にもあらわれる。古くは町中でも普通に見られた鳥だったが、高度経済成長期には、生活排水や工場排水で多くの川が汚れたために、都心や町中では見られなくなった。近年、水質改善が進んだ川では、東京都心部でも再び見られるようになってきている。

川ではヤマセミよりも下流に生息するが、一部では混在する[8]。飛ぶときは水面近くを速く直線的に飛び、このときに「チリリリリ!」「チッツー!」「チー!」と鳴き声[注 3]を挙げることが多い[8]。

採餌は、水中に飛び込んで魚類や水生昆虫、エビやカエルなど[8]をくちばしでとらえる。 目にゴーグル状の瞬膜を持つので、水中でも的確に獲物を目視出来ると考えられている。

水辺の石や枝の上から頭を上下させて狙いを定める。ホバリング(滞空飛行)することもあり、飛び込む途中で1秒未満の目標調整とおぼしきものがほとんどだが、年長の個体では高所で数秒掛けて狙いを定める事も有る。深く潜るときはいったん高く飛び上がってから潜る個体も存在する。

捕獲後は再び石や枝に戻ってえものをくわえ直し、頭から呑みこむ。大きな獲物は足場に数回叩きつけ、骨を砕いてから呑みこむ[9]。消化出来なかったものはペリットとして口から吐き出す[8]。瞬膜は地上にいるときでも時々見ることが出来る。

足場は特定の石や枝を使うことが多く、周囲が糞で白くなっていることが多い。排泄の際は水分の多い糞を直線状に放出する。

- 小魚を捕食する

- ザリガニを捕らえ、丸呑みする

- オタマジャクシを捕らえたカワセミ

- 排泄するカワセミ

繁殖期にはオスがメスへ獲物をプレゼントするコアジサシと同様な「求愛給餌」がみられる。つがいになると親鳥は垂直な土手に巣穴をつくる。最初は垂直の土手に向かって突撃し、足場ができた所でくちばしと足を使って50-90 cmほどもある横穴を掘る。穴の一番奥はふくらんでおり、ここに3-4個の卵を産む。

卵からかえったヒナは親鳥から給餌をうけながら成長し、羽毛が生え揃うと巣立ちする。せまい巣穴の中は当然ヒナの糞で汚れるが、ヒナに生えてくる羽毛は鞘をかぶっており、巣立ちのときまで羽毛が汚れないようになっている。若鳥は胸の橙色と足に褐色味がある。

非繁殖期は縄張り意識が強く、1羽で行動する。水上を飛んだり、えさ場が見渡せる枝や石の上で休む姿がみられる。

- 求愛給餌(左がオス、右がメス)

- 交尾(上がオス、下がメス)

- 卵

名称

カワセミは「川に棲むセミ」の意で、この「セミ」は古名の「ソニ」が「ソビ」に変化し、それが転じて「セミ」となった[5]。その「ソニ」の「ニ」は土の意味で、ソニ(青土)からきた。また、近縁の「アカショウビン」などのショウビンもこの「ソニ」から来た。 これらとは別に、室町時代から漢名を取り入れ、「ヒスイ(翡翠)」とも呼ばれるようになった[18]。

カワセミは、それを表す(読む)漢字が沢山ある。川蝉、翡翠、魚狗、水狗、魚虎、魚師、鴗など[19]があり、川蝉はセミとは関係がなく、「カワセミ」の音を当てた漢字。魚狗、水狗、魚虎、魚師などの漢字はカワセミが巧みに魚を捕らえる様子から来た。

分布

ヨーロッパおよびアフリカ北部からインド、東南アジアにかけて分布し、広い分布域の中でいくつかの亜種に分かれている[1][20]。暖かい地方では定住するが、高緯度地方のものは冬には暖かい地域に移動する。日本では亜種カワセミ A. a. bengalensis Gmelin, 1788 が生息し、北海道や本州北部[21]で夏鳥だが、ほかの地域では留鳥として1年中見ることができる[8]。

亜種

以下の7亜種に分類される[2]。

- Alcedo atthis atthis (Linnaeus, 1758) - 基亜種。南ヨーロッパのイタリア南部から東ヨーロッパのブルガリア[4]、北アフリカ、インド北西部にかけて生息する[20]。

- Alcedo atthis ispida (Linnaeus, 1758) - イベリア半島、ブリテン諸島[20]、ノルウェー南部、ロシア西部、バルカン半島のルーマニアにかけて生息する[4]。

- Alcedo atthis bengalensis Gmelin, 1788 - 亜種カワセミ。独立種とされることもある。バイカル湖、インド北部から東アジアおよび東南アジアにかけて生息する[20]。

- Alcedo atthis taprobana O. Kleinschmidt, 1894 - インド南部(カーヴィリ川以南[4])およびスリランカに生息する[20]。

- Alcedo atthis floresiana Sharpe, 1892 - 小スンダ列島のバリ島からティモール島およびウェタル島に生息する[4][20]。

- Alcedo atthis hispidoides Lesson, 1837 - スラウェシ島からモルッカ諸島、ニューギニア島、ビスマルク諸島に生息する[20]。

- Alcedo atthis salomonensis Rothschild & Hartert, 1905 - ブーゲンビル島からソロモン諸島のマキラ島(サンクリストバル島)にかけて生息する[20]。

種の保全状況評価

国際自然保護連合(IUCN)により、レッドリストの軽度懸念(LC)の指定を受けている[1]。

日本では1960-70年代に河川の護岸がコンクリート化にされるに伴い、土壁の垂直面の巣にできる場所を失い、都市周辺で著しく減少した[8]。かつて東京都内ではどこでも見られたが、1950年代以降に河川の水質が悪化すると生息域が西部へ移動。1970年には五日市市以西に限られる状況となった[22]。1980年代以降は徐々に見られるようになり、1990年代には都市部にも戻って来た[23]。清流のある環境に生息することから、環境汚染のバロメータとされている[24]。1992年度(平成4年度)から北海道旭川市で石狩川にかかる秋月橋付近に、カワセミが巣穴を掘り進むための入り口の穴をあけた護岸ブロックが設置され、効果があった[25]。以後、カワセミ営巣ブロックが日本の各地に設けられた。都市環境に適応して、護岸の水抜きパイプの穴を巣に利用することがある[8][23]。

その他

江戸時代中期

宝石のヒスイはこの鳥の羽の色に由来して名付けられた。漢字の「翡翠」は、カワセミ、ヒスイどちらとも読める。

また、アカショウビンなどの「ショウビン」はカワセミの古語で、これも同じ「翡翠」を当てる。「翡」は赤い羽、「翠」は青い羽を指しているとも、「翡」はオス、「翠」はメスを指しているともいわれている。

紀宮清子内親王(現・黒田清子)が山階鳥類研究所で研究を担当しているのは「カワセミ」である。カワセミに対する思い入れが強く、宮内庁職員文化祭に「川瀬美子」(かわせ・みこ)の名前で手芸作品を出品したことがある。

天野月子のシングル『翡翠』の別バージョン「翡翠 〜スリムType〜」にはカワセミのギミック(擬声音)が使われている。

ギリシア神話には、一国の国王でもあった夫ケーユクスを海難事故で失った女性アルキュオネーが、死んだ夫と共に姿をカワセミへと変え、2羽でつがいを組んでその後も仲良く暮らし続けたという話が存在する。

豊橋総合動植物公園が1987年にカワセミの繁殖賞を受賞した。

500系新幹線のノーズデザインはカワセミのくちばしをモチーフとしている[8]。

多摩川競艇のマスコットキャラクターとして、カワセミの「ウェイキー」と「リップル」が使用されている。

登場する作品

関連した商品

自治体指定の鳥

日本では多数の市町村で、「自治体の鳥」の指定を受けている。(括弧表記)はかつて存在していた自治体。

北海道

東北地方

関東地方

中部地方

近畿地方

中国地方

四国地方

九州地方

メディア

書籍

- 矢野亮『帰ってきたカワセミ―都心での子育て プロポーズから巣立ちまで』地人書館、1996年4月。ISBN 4805205121。

- BIRDER編集部『華麗なる水辺のハンター カワセミ・ヤマセミ・アカショウビン』文一総合出版〈BIRDER SPECIAL〉、2008年5月17日。ISBN 978-4829910122。

- 矢野亮『カワセミの子育て―自然教育園での繁殖生態と保護飼育』地人書館、2009年10月。ISBN 978-4805208144。

- 峯岸信之『カワセミからのラヴレター』幻冬舎ルネッサンス、2010年3月25日。ISBN 978-4779005794。

- 柳瀬博一『カワセミ都市トーキョー』平凡社、2024年1月。978-4582860498。

絵本

- リダ フォシェ 著、いしいももこ 訳『かわせみのマルタン』童話館出版、2003年7月。ISBN 4887500475。

写真集

- 嶋田忠『カワセミ: 清流に翔ぶ』 平凡社、1979年4月23日。ISBN 978-4582529029。-第17回太陽賞(1980年)、日本写真協会新人賞(1980年)

- 嶋田忠『カワセミ―青い鳥見つけた』新日本出版社〈日本の野鳥〉、2008年11月。ISBN 978-4406051811。 - 第15回(2009年)日本絵本賞

- 福田啓人『カワセミ―ある日、カワセミに出会いました。』雷鳥社、2009年10月。ISBN 978-4844135333。 - 第1回(2009年)ハイフォトアワードグランプリ受賞

- 宇治野憲治、廣瀬博『清流の宝石カワセミ―廣瀬博写真集』コスミック出版、2010年2月。ISBN 978-4774790435。

- 太田睦 『野川に生きる -街のカワセミたち-』文芸社、2024年3月。ISBN 978-4286246772。

テレビ番組

- 『みどりの地球 カワセミがもどってきた』 NHK教育テレビ、1985年6月25日放送[33]

- 『野鳥百景 カワセミ多摩川』 NHKBS2、1996年4月1日放送[34]

- 『ふるさと自然発見 青い宝石・カワセミに魅せられて 〜北海道旭川市・江丹別〜』 NHK総合テレビ、1997年6月21日放送[35]

- 『カメラマン嶋田忠 野生の瞬間に挑む カワセミ 最古の森にきらめく』 ハイビジョンスペシャルNHKデジタルBS Hi、2004年3月23日放送[36]

- 『東京へ進出中! 清流の宝石カワセミ』 ダーウィンが来た! 〜生きもの新伝説〜(第94回)、NHK総合テレビ、2012年11月18日放送[37]

- 『カワセミ、クロツグミ、ライチョウ』 野鳥JAPAN(第8回)、テレビ東京[38]

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.