Loading AI tools

L'histoire de Toulouse pendant la Seconde Guerre mondiale se décrit en quatre périodes : la drôle de guerre, en zone libre, l'Occupation puis la Libération.

Le contexte démographique, politique, social et économique toulousain

L'état démographique

En 1936, la ville de Toulouse compte 213 000 habitants.

Elle possède une petite communauté juive, un millier de personnes environ. Ce sont, pour la plupart, des familles installées dans la ville au cours du XIXe siècle. La pratique religieuse est faible[1]. Dans l'entre-deux-guerres se succèdent deux vagues d'immigration juive. Dans les années 1920, ce sont principalement des séfarades, Juifs de l'empire ottoman. Ils parlent généralement le ladino, dont la proximité avec les autres langues romanes – français et occitan – a permis une assimilation rapide. Dans les années 1930, les ashkénazes, venus d'Europe centrale et orientale sont plus nombreux : ce sont des réfugiés de Pologne, d'Allemagne et d'Autriche, qui fuient l'antisémitisme et les persécutions[1]. Ils travaillent pour la plupart dans le secteur textile comme artisans, employés ou commerçants : on compte à Toulouse environ 250 petites entreprises appartenant des Juifs[2]. Par ailleurs, au sein de la population toulousaine, l'antisémitisme est, selon Jean Estèbe, « peu consistant ». Dans les milieux catholiques même, il est critiqué par les déclarations de l'archevêque, Jules Saliège, qui prend position publiquement contre l'antisémitisme nazi en 1933 et en 1938[3].

Une ville politiquement ancrée à gauche

La ville est, depuis la fin du XIXe siècle, dominée par les radicaux et les socialistes[4]. En 1884 déjà, Joseph Sirven est élu maire sur une liste d'union des listes radicales et de sensibilité républicaine. Lui succèdent en 1888 Camille Ournac, puis en 1892 Honoré Serres, toujours élus sur des listes d'union républicaine, radicale et socialiste[5]. À partir de 1906, la mairie est dirigée presque sans interruption par des personnalités socialistes : Albert Bedouce (1906), Jean Rieux (1906-1908 et 1912-1919), Étienne Billières (1925-1935) et Antoine Ellen-Prévot (1935-1940)[6],[7]. De même, depuis les élections de 1936, cinq des six députés de la Haute-Garonne sont socialistes (Vincent Auriol, Albert Bedouce, Émile Berlia, André David et Ernest Esparbès), un est radical (Hippolyte Ducos)[6]. Quant aux sénateurs, ils sont tous radicaux et radicaux-socialistes (Bertrand Carrère, Jean-Baptiste Amat, Eugène Azémar et Ernest Beluel). Depuis 1938, cependant, la fédération haut-garonnaise de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) est traversée par les divisions, en particulier entre la ligne de fermeté vis-à-vis du régime hitlérien, menée par Léon Blum mais minoritaire, et les partisans pacifistes de la tendance paulfauriste, plus nombreux[8],[6].

En revanche, à gauche, le Parti communiste ne trouve qu'un soutien limité. De même, la droite n'a qu'une faible audience à Toulouse et dans sa région[9]. En 1938, le principal journal conservateur et catholique, l'Express du Midi, a même disparu. Il est remplacé par la Garonne, plus modéré, dirigé par Maurice de Solages et François Reille-Soult, tous deux catholiques conservateurs, certes, mais hostiles au nazisme[9]. Les milieux catholiques sociaux sont relativement actifs, avec la création peu avant 1939 de relais de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)[10].

La situation socio-économique

La prospérité de la ville se fonde sur ses fonctions tertiaires de commandement régional et sa situation de carrefour d'échanges, rayonnant sur les départements voisins[11].

Le secteur industriel occupe une part importante de l'activité économique. Il est très majoritairement le fait de petites entreprises dont la taille ne dépasse généralement pas la dizaine d'ouvriers[12]. Les plus anciennes manufactures et usines de Toulouse sont liées à l'industrie de l'armement : la Poudrerie, sur l'île du Ramier (actuel no 1 chemin de la Loge), et la Cartoucherie (emplacement de l'actuel no avenue de Grande-Bretagne). Leur activité, qui s'est ralentie après la fin de la Première Guerre mondiale, redémarre à partir de 1937. L'industrie chimique connaît aussi un fort développement après 1924 et la création de l'Office national industriel de l'azote (emplacement de l'actuel no 143 route d'Espagne), qui occupe 5 000 travailleurs en 1939[13]. Enfin, le secteur aéronautique, qui emploie 14 000 travailleurs, se développe grâce à l'essor des entreprises de plusieurs industriels, particulièrement Latécoère, dont l'usine de Montaudran (emplacement de l'actuel no 55 chemin Carrosse) ont été cédées en 1938 à Breguet, et Dewoitine, dont l'usine saint-Éloi (actuel no 57 chemin du Sang-de-Serp) aux Minimes, est nationalisée pour former la Société nationale des constructions aéronautiques du Midi (SNCAM)[13],[14].

Les réfugiés de la guerre d'Espagne

La ville de Toulouse accueille de nombreux réfugiés espagnols républicains, anarchistes et communistes. Ils ont fui l'avancée des troupes nationalistes du général Francisco Franco qui met en place une dictature. Ils sont pour beaucoup internés dans les deux camps du Récébédou, à Portet-sur-Garonne, et de Noé[15].

La drôle de guerre

L'entrée de la France dans la guerre, le 3 septembre 1939, est largement acceptée par la population. Toutefois, le fort pacifisme des milieux politiques toulousains n'encourage pas à l'action. En février 1940, dans le Midi socialiste, Raymond Naves, professeur à la faculté des lettres, décrit l'inaction de la « drôle de guerre » comme un « progrès humain »[16]. De même, Maurice Sarraut, dans la Dépêche, se félicite du faible nombre de victimes jusqu'en avril 1940[17].

Dans la ville, des tranchées de défense passive sont creusées sur plusieurs places de la ville : place Saint-Georges[18]. De plus, la production de guerre est soutenue et certains réfugiés espagnols du camp du Récébédou sont embauchés dans les usines d'armement, en remplacement des Toulousains qui ont été mobilisés[15].

En septembre 1939, dès le début de la guerre, Renée Massardy invite son père, Eugène Montel, à s'installer au château de l'Armurier, à Colomiers, qu'a acquis son époux, Raoul Massardy.

Les réfugiés de l'Exode

Au mois de mai 1940, le déclenchement de la bataille de France voit une avancée rapide des forces allemandes en Belgique, puis en France. La situation militaire dramatique pousse les populations civiles à fuir vers le sud de la France. Toulouse et la Haute-Garonne, éloignées des zones de combat, constituent un lieu de repli privilégié[19]. L'évacuation est d'abord réalisée par train, la gare Matabiau devenant un centre de redistribution des réfugiés vers les autres villes du département – Saint-Gaudens, Villemur-sur-Tarn, Luchon, Revel[20]. Les premiers réfugiés sont des Belges, arrivés le 15 mai 1940. Ils sont suivis par les premiers convois de Français venus des régions du nord du pays, à partir du 27 mai[21],[22].

La concentration d'un grand nombre de réfugiés devient une problématique majeure pour la préfecture et la mairie. Les secours s'organise cependant, faisant appel parfois à la charité privée : Louis Courtois de Viçose, banquier toulousain et consul honoraire de Belgique, vient donner assistance aux ressortissants belges[23]. Chaque jour, dans la cour Henri-IV, au Capitole, l'Association des dames françaises organise une distribution de repas grâce aux dons des commerçants du marché des Carmes[24]. On réquisitionne les établissements scolaires, les théâtres, les cinémas, les stades[24]. Ainsi, ce sont 2 000 réfugiés belges qui sont logés dans une partie des bâtiments du lycée de garçons (actuel lycée Pierre-de-Fermat), déjà transformé en hôpital militaire. Un mois plus tard, plusieurs centaines de gendarmes évacués des départements du nord sont logés dans le cloître et la salle capitulaire du couvent des Jacobins, la chapelle Saint-Antonin transformée en dépôt de pharmacie. Dans le même temps, la population scolaire augmente fortement à cause de l'arrivée de nouveaux élèves[25]...

Parmi ces réfugiés se trouvent Pierre Dac et sa compagne, Dinah Gervyl. Celle-ci s'est installée, depuis le début de la guerre, chez sa mère (actuel no 14 rue Dalayrac), qui tient le Grand café Cristal Palace (actuel no 42 boulevard de Strasbourg). Pierre Dac la rejoint durant l'Exode : c'est dans un appartement au-dessus du Cristal Palace qu'il se cache, durant les premiers mois de la guerre, avec Fernand Lefèbvre, jusqu'en 1941. En juin 1940, dans le contexte de la défaite et de montée des périls, Eugène Montel invite Léon Blum à le rejoindre. Il y reçoit également Vincent Auriol, René Mayer, Jules Moch et des personnalités socialistes opposées à Philippe Pétain[26].

En juin 1940, au plus fort de la désorganisation, il y a probablement 200 à 250 000 réfugiés à Toulouse, la population de la ville ayant donc été multipliée par deux[24]. Leur nombre reflue lentement, à la suite de l'armistice et de la fin des combats. En août, on compte encore dans la ville 98 000 personnes déplacées[27],[22]. En décembre 1940, il ne reste plus, officiellement, que 25 000 réfugiés : 8 000 personnes qui n'ont pas l'autorisation de retourner en zone interdite, 6 000 Alsaciens-Lorrains francophones et francophiles expulsés par les autorités allemandes d'Alsace-Moselle annexée, et 11 000 personnes qui refusent de retourner en zone occupée[28].

La vie politique

Une adhésion limitée au régime de Vichy

À Toulouse et en Haute-Garonne, les élites politiques et culturelles soutiennent largement l'arrivée au pouvoir du maréchal Philippe Pétain. L'armistice, demandé le 17 juin, est salué par le Midi socialiste et l'ensemble des journaux locaux, dès le lendemain[29]. Seule la Dépêche publie un appel à la poursuite de la guerre déclarant : « Tout espoir n'est pas perdu, la résistance peut et doit se prolonger ! En attendant, les Anglais arriveront et le matériel américain pourra nous parvenir par des cargos rapides » – le quotidien rentre cependant dans le rang dès le 21 juin[30].

Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale réunissant la Chambre des députés et le Sénat est convoquée à Vichy pour voter les pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain : des neufs députés et sénateurs de la Haute-Garonne, seul Vincent Auriol s'oppose[31],[32]. L'unanimité des élus toulousains se retrouve au Capitole où, le , le maire de Toulouse, Antoine Ellen-Prévot, se rend à Vichy pour obtenir l'accord de maintenir en place la municipalité[33],[34]. Le 9 août, il fait voter à l'unanimité des 26 conseillers une motion d'allégeance à Philippe Pétain et au nouveau régime[35],[34],[36]. L'historien Jean Estèbe voit dans cette attitude l'expression d'un « maréchalisme républicain », répandu dans les milieux radicaux et socialistes, et promu par la Dépêche et le Midi socialiste, et qui espère la mise en place d'un compromis entre le maintien de la République et le renforcement du pouvoir exécutif[37].

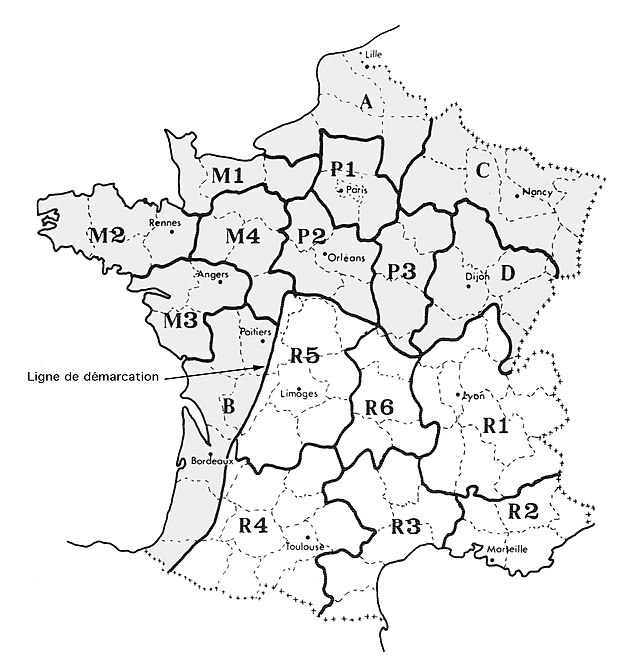

Les signes de reprise en main se multiplient. Le 24 juin 1940, déjà, le conseiller d'État Léopold Cheneaux de Leyritz est nommé préfet de la Haute-Garonne, avec Maurice Bézagu pour adjoint. La loi du 12 octobre 1940, qui suspend les conseils généraux dans les départements au profit de l'autorité préfectorale, lui octroie de larges pouvoirs[38],[32]. En 1941, après la loi du 19 avril sur les régions, il devient préfet régional et ses pouvoirs sont étendus à la nouvelle XVIIe région – Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne[32]. Il met en application les décisions du nouveau régime, sans idéologie mais avec professionnalisme[39]. Le , malgré les efforts d'Antoine Ellen-Prévot, le conseil municipal est suspendu par décret du ministre de l'Intérieur, Marcel Peyrouton[N 1]. Il est remplacé par une « délégation municipale » de sept personnes nommées par Vichy, dirigée par André Haon, un avocat et ancien président du Stade toulousain[N 2],[33],[40],[41].

De plus, les individus hostiles au régime sont poursuivis. Dès juin 1940, les « éléments douteux » sont arrêtés par la police et détenus aux camps d'internement de Gurs et de Septfonds[42]. Ainsi, le 15 septembre 1940, Eugène Montel, Léon Blum et Vincent Auriol sont arrêtés au château de l'Armurier, à Colomiers[26]. Le régime de Vichy applique sa politique rapidement, y compris dans le domaine du symbolique et des noms de rue allant à l’encontre de ses valeurs. Le 22 octobre 1940, Marcel Peyrouton rédige une circulaire poussant à la chasse aux noms de rues contraires à l'idéologie vichyste : « il est inconvenant […] que cette manière d'hommage public continue à être rendu à la mémoire de ceux qui par leurs erreurs ou leurs fautes ont contribué à précipiter notre patrie dans la ruine »[43]. La commune de Toulouse doit ainsi changer de nombreux noms de rues[44]. Elle est aussi poussée à faire la promotion des valeurs du régime, par exemple en donnant le nom du général Charles Huntziger, ministre vichyste, au stade du parc des sports du TOEC (ancien stade Jacques Chapou, no 108 rue des Amidonniers)[45].

L'acceptation et le soutien au régime de Vichy par la population toulousaine s'explique en partie par le discrédit des élites politiques de la Troisième République, jugées responsables de la défaite, et la relative indifférence de la population à la suite de l'éviction des élus politiques[46] : après la suppression du conseil municipal, celle du conseil général de la Haute-Garonne ne suscite pas plus de réactions[47]. Il y a une véritable adhésion à la personne de Philippe Pétain, plus qu'au thèses du régime et à l'idéologie de la Révolution nationale[48]. Cela permet aux autorités vichystes de faire passer les premières mesures sans provoquer de remous, telles la dissolution de la franc-maçonnerie le 12 août 1940 et la promulgation du statut des Juifs le 3 octobre 1940[47]. Le régime met aussi en place des relais populaires de son influence. En septembre 1940, le siège toulousain de la Légion française des combattants est inauguré, à l'angle de la rue d'Austerlitz et de la place Wilson (actuel no 17). Elle compte, au bout de quelques semaines, 13 500 membres[49].

La visite du maréchal Pétain

Les 5 et 6 novembre 1940, le maréchal Philippe Pétain effectue à Toulouse son premier voyage officiel important[N 3],[50], qui fait l'objet d'une large couverture médiatique en zone libre par le Figaro, la Croix, l'Action française et le Temps[51]. Le 3 novembre, déjà, Jean Borotra, le ministre des Sports, est venu prononcer un discours patriotique devant le monument aux Sport du square de l'Héraclès : il a été bien reçu[52]. Afin de garantir la bonne tenue de la visite du maréchal, plusieurs dizaines de personnes suspectes sont arrêtées préventivement par la police[53]. Parallèlement, plusieurs mesures permettent d'encourager la population toulousaine à assister aux cérémonies : des consignes sont données dans les écoles pour faire venir les élèves et les commerces sont fermés par arrêté administratif[54].

Le programme suit un ordre qui sert de modèle aux futurs déplacements : une cérémonie au monument aux morts suivie d'une réception des corps constitués à la préfecture et des autorités municipales à l'hôtel-de-ville[55]. Le 5 novembre, Philippe Pétain arrive à 9h26 à la gare Matabiau[56]. Après avoir reçu les honneurs civils et militaires en présence du commandant de la XVIIe région militaire, le général André Sciard, de la veuve de l'ancien président de la République, Gaston Doumergue, et du docteur Paul Voivenel[57], il descend la rue de Bayard et le boulevard Lazare-Carnot, passe devant le Monument aux combattants de la Haute-Garonne, avant d'être reçu à la cathédrale par l'archevêque, Jules Saliège, puis de se rendre à la préfecture où l'attendent le préfet, Léopold Cheneaux de Leyritz, et les personnalités du monde économique et culturel toulousain. Sur la place Saint-Étienne se masse une foule compacte de 3 000 personnes. L'après-midi, il visite l'école d'agriculture d'Ondes, puis rentre à Toulouse où il se rend au Pont-des-Demoiselles dans les locaux du Secours national, une œuvre d'entraide créée par le régime de Vichy, puis chez les Petites Sœurs des pauvres, à la Côte Pavée (actuel no 130 avenue Jean-Rieux). Enfin, il dîne au Capitole en compagnie d'André Haon, après avoir salué la foule sur la place[N 4],[58]. Le lendemain, après une cérémonie au Monument aux combattants de la Haute-Garonne en présence du « mutilé des Dardanelles », le général Henri Gouraud, il est reçu par l'académie des Jeux floraux à l'hôtel d'Assézat, avant de partir pour Montauban[59]. La visite est un véritable succès : une foule importante, probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes, se déplace au passage du cortège officiel[60].

Un programme de Révolution nationale

La politique du régime de Vichy s'appuie sur l'administration mise en place durant l'été 1940. La délégation spéciale toulousaine, dirigée par André Haon, est fidèle à Philippe Pétain. Le 11 février 1941, André Haon est officiellement nommé maire de la ville, dirigeant un conseil municipal de 23 membres nommés. On y compte, pour la première fois, deux femmes, Marie-Louise Cosnuel, présidente de la Croix-Rouge, et Madeleine Privat, directrice de la librairie et de l'imprimerie du même nom[61]. Le 14 novembre 1940, quelques jours après la première visite de Philippe Pétain, la délégation municipale d'André Haon attribue aux allées Alphonse-Peyrat, face au Monument aux combattants de la Haute-Garonne, le nom du maréchal (actuelles allées Forain-François-Verdier)[62]. Il s'accompagne du changement de 44 noms de rues rendant hommage à des personnalités de la Révolution française (rue Babeuf), de la Troisième République (allées Alphonse-Peyrat, Jules-Guesdes et Albert-Thomas, rue Marcel-Sembat) ou du socialisme français et européen (rues Rosa-Luxembourg, Karl-Liebknecht et Matteotti, avenue Henri-Barbusse)[61],[63].

Le personnel municipal est épuré : 108 employés sont renvoyés. Parmi les 78 francs-maçons, qui doivent renoncer par écrit à leurs idées, quatre sont relevés[64]. Les prérogatives et les actions du conseil municipal restent cependant limitées et n'ont que peu de lien avec la Révolution nationale : promotion de l'enseignement technique dans les écoles de la ville, amélioration de l'équipement sportif, suppression de l'octroi, poursuite des travaux du tout-à-l'égout[65].

Cette politique rencontre un écho relativement favorable dans une partie du clergé toulousain. En octobre 1941, le chanoine Charles Barthas approuve la Charte du travail promue par le Philippe Pétain et accepte la dissolution du syndicalisme chrétien. Il espère également la mise en place d'un véritable concordat entre l'État français et la papauté[66]. Au grand séminaire (actuel no 9 rue des Teinturiers), le directeur, Louis Capéran, fait allégeance au régime, qu'il célèbre dans France nouvelle et action catholique, publié en 1941, tout comme le professeur Cavallera[66]. On trouve également l'abbé Louis Sorel, curé de Lagrâce-Dieu, proche du francisme, qui rejoint en janvier 1941 le conseil national du régime de Vichy[66].

Le rôle de la Légion

Le maréchal Philippe Pétain étant hostile à la création d'un parti unique, il préfère s'appuyer sur la Légion française des combattants, créée le 29 août 1940, qui regroupe, en les faisant disparaître, les différentes associations d'anciens combattants, particulièrement l'Union fédérale des combattants (UFC) et l'Union nationale des combattants (UNC). En Haute-Garonne, la première, plutôt classée à gauche, est cinq fois plus nombreuse que la deuxième, généralement conservatrice. La création de la Légion y est un relatif succès puisque, un an plus tard, 90 % des anciens combattants y ont adhéré : plus de 37 000 membres dans le département, dont 13 500 à Toulouse. Elle est dirigée par Delrieu, venu de l'UFC, secondé par Jean Collomb, un ancien cadre du Parti populaire français (PPF). Elle a son siège au no 17 de la place Wilson[67].

Pourtant, à partir de l'été 1941, des tensions apparaissent avec les autorités municipales[68]. La Légion subit également la concurrence du Service d'ordre légionnaire (SOL), qui se développe dans la région toulousaine à partir de 1942[68]. Enfin, en octobre 1942, les tensions croissantes entre Delrieu et Jean Collomb mènent à la démission du premier et à l'exclusion du second. Désormais, la Légion ne joue plus de rôle dans la vie politique et sociale locale[69].

La montée de la réprobation populaire

En revanche, la politique de collaboration avec l'Allemagne est fortement rejetée. Ainsi, l'entrevue de Montoire le 24 octobre 1940 entre Philippe Pétain et Adolf Hitler, suscite-t-elle la réprobation de la population toulousaine[70],[48] : à cette date, on espère encore une victoire britannique rapide[71]. Les médias locaux qui diffusent la propagande du régime, comme la Dépêche et Radio Toulouse, perdent tout crédit, au profit de la presse suisse, mais aussi de la BBC[72]. Finalement, le préfet, Léopold de Cheneaux de Leyritz souligne que « l'une des raisons de la popularité du chef de l'État provient de ce que le public a la conviction que le Maréchal s'oppose autant qu'il le peut aux exigences de l'Allemagne et s'efforce de maintenir intacte la dignité de la France »[72].

L'acceptation du régime se dégrade cependant au cours de l'année 1941. En octobre 1941, le film Un an de Révolution nationale, qui fait la promotion des réformes du régime de Vichy, n'est pas bien accueilli, sifflé même par une partie des spectateurs[72]. En avril 1942, le rappel de Pierre Laval, nommé chef du Gouvernement, suivis de la nomination de Marcel Déat et de Jacques Doriot, accroissent le mécontentement de l'opinion toulousaine[73]. Pierre Laval s'adjoint le jeune secrétaire général de la police, René Bousquet, originaire de Montauban et lié aux frères Maurice et Albert Sarraut[74].

Un deuxième voyage officiel de Philippe Pétain est organisé à Toulouse les 13 et 14 juin 1942. Il est l'occasion d'une démonstration de force de la Légion des combattants français, forte de 30 000 légionnaires et membres du Service d'ordre légionnaire (SOL) venus des départements du Sud-Ouest et d'Afrique du nord, qui défilent sur les allées Lafayette (actuelles allées Jean-Jaurès). Des manifestations sportives sont également organisées au Parc des sports municipal, sur l'île du Ramier : la vedette en est Alfred Nakache – d'origine juive –, champion de natation qui a battu le record du monde du 200 mètres brasse. Pourtant, la visite de Philippe Pétain ne suscite pas l'enthousiasme de la population[75],[76]. Une semaine plus tard, l'annonce de la mise en place de la Relève est reçue très négativement par la population toulousaine, particulièrement par les ouvriers[77].

La vie quotidienne

Pénuries, rationnement et marché noir

La population toulousaine est confrontée, dès l'été 1940, à la question du rationnement[49]. Les pénuries sont causées par de multiples facteurs : manque de travailleurs à cause de l'absence des soldats prisonniers en Allemagne, rupture des liaisons commerciales entre les deux zones occupée et non-occupée, réquisitions allemandes[78]. Elles touchent tous les secteurs de l'économie : agriculture, industrie, énergie et transports[78]. La pénurie alimentaire est, dans la région toulousaine, moins grave que dans d'autres régions françaises, car elle est fortement productrice de volailles et de céréales (particulièrement blé et maïs). Elle est en revanche obligée d'importer le sucre, l'huile, mais aussi les pommes de terre et le lait[79]. La population toulousaine se tourne en partie vers des produits de substitution : graisse de porc ou d'oie pour l'huile, sucre de raisin pour le sucre de betterave[80]. La production est de plus soumise aux aléas météorologiques : ainsi, durant l'été 1942, la sècheresse que connaît le Midi toulousain accroît les tensions tandis que la production agricole baisse fortement, mais aussi la production hydroélectrique, entraînant des coupures de courant plus nombreuses[81].

Surtout, les pénuries amènent la mise en place du rationnement car, sauf les légumes et les fruits frais, tous les produits alimentaires sont rationnés[79]. D'ailleurs, le rationnement, déjà appliqué pendant la Première Guerre mondiale, avait été prévu dès le début de la Seconde Guerre mondiale[82]. Les premiers tickets de rationnement, qui concernent le sucre, sont mis en place en mai 1940, les cartes d'alimentation générale le 23 septembre 1940[82]. Les rations sont, pour une personne adulte, de 350 grammes de pain par jour, 350 grammes de viande par semaine, 140 grammes de fromage et 500 grammes de sucre par mois. Il existe un système de modulation selon les catégories (enfants, femmes enceintes, travailleurs « de force », agriculteurs, personnes âgées)[82]. Mais dans tous les cas, les quantités ont tendance à diminuer au cours de la guerre : en 1941, la ration de viande passe à 250 grammes par semaine, voire 125 grammes pour les habitants des communes de la banlieue toulousaine, car ils pourraient élever des animaux chez eux[82]. Le rationnement est fondé sur des livraisons obligatoires de produits alimentaires par les producteurs[80]. Les prix sont fixés selon des normes nationales, que le préfet, Léopold Cheneaux de Leyritz, peut adapter aux contraintes locales. Mais souvent, la baisse du prix d'un produit, imposée par le préfet, entraîne une raréfaction de ce produit sur les marchés officiels... et l'augmentation du prix au marché noir[83].

Le marché noir permet la vente sans tickets de rationnement, à des prix libres et bien supérieurs aux prix des marchés officiels, auxquels sont enlevés d'importantes quantités de marchandises. C'est pourquoi il est largement condamné par la population toulousaine, qui réclame des punitions contre les trafiquants et les paysans qui le pratiquent[83]. Il est surtout fermement interdit par les autorités, mais la lutte dépend de différentes administrations : la répression des fraudes, les contributions indirectes, la gendarmerie, la police économique, le contrôle du ravitaillement ou encore le contrôle des prix. C'est pourquoi, en décembre 1941, Léopold Cheneaux de Leyritz décide de les regrouper tous dans un même local de la préfecture, avec constitution d'un fichier unique[84]. Si les petits consommateurs sont généralement sanctionnés par la confiscation de la marchandise et un procès-verbal, les gros trafiquants sont sévèrement punis[85]. Cela n'empêche cependant pas le développement du marché noir, surtout à partir de 1941[83] : on compte 19 694 procès-verbaux cette année-là, plus encore l'année suivante[86]. Il existe même, avant novembre 1942, un trafic de contrebande entre Toulouse et la zone occupée, destiné aux soldats allemands dont les moyens financiers leur permettent d'acheter à des prix très élevés[84]. Enfin, il existe un trafic de faux tickets de rationnement, qui se vendent à des prix élevés : en mai 1942, 3 000 fausses cartes sont saisies par la police à Toulouse[86].

La pénurie provoque aussi des phénomènes d'entraide. Les fourneaux économiques offrent des repas à un prix modérés aux personnes les plus pauvres[87]. Le professeur de géographie Daniel Faucher organise, avec Edgar Morin, le Centre des étudiants réfugiés, qui procure des repas, distribués dans la cour de la bibliothèque universitaire (actuel no 58 rue du Taur)[88]. Mais, surtout, la population toulousaine s'en tire par la « débrouillardise », les relations et les échanges de services, réclamant beaucoup de temps et d'efforts[89].

La Relève

Au printemps 1942, Fritz Sauckel, « planificateur général pour le recrutement de la main-d'œuvre », exige l'apport de 2 500 000 travailleurs français à l'effort économique allemand. Le 22 juin 1942, Pierre Laval invente la Relève, fondée sur le volontariat, selon laquelle le départ d'un travailleur en Allemagne est compensé par le retour d'un prisonnier de guerre – c'est finalement trois travailleurs qui sont demandés[90]. Cette annonce est très mal accueillie par les ouvriers toulousains et, dans les usines, les tracts du Parti communiste clandestin encouragent le refus[91]. La mesure, qui ne concerne d'ailleurs pas les paysans, est considérée comme injuste[91]. Ainsi, dans l'ensemble de la XVIIe région, on compte moins d'un millier de volontaires, quand le gouvernement français en attendait trois fois plus[92].

Le préfet régional, Léopold Cheneaux de Leyritz, recommande la contrainte. Le 4 septembre 1942, la loi sur la mobilisation de la main-d'œuvre vise tous les hommes de 18 à 50 ans, et les femmes célibataires de 21 à 35 ans : à Toulouse, les usines doivent fournir 2 136 ouvriers, mais le Parti communiste redouble d'activité dans les usines d'aviation de la SNCASE et de Breguet. Le mois suivant, alors qu'une première vague de 835 ouvriers sont convoqués, à la suite d'exemptions, de sursis ou d'inaptitudes médicales, seuls 156 partent effectivement[92].

La vie culturelle

La promotion d'une culture régionaliste

La promotion du pays réel s'appuie sur la promotion des anciennes provinces, revivifiées à travers la création de nouvelles régions. Philippe Pétain promeut une vaste réforme administrative qui réorganise le territoire par la création de régions autour de cinq métropoles : Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier et Toulouse[93]. Dans cette dernière, plusieurs personnalités et associations promeuvent l'originalité de la culture et de l'« art méridional ». En novembre 1940, l'académie des Jeux floraux s'est donné Philippe Pétain pour protecteur. En 1941, l'Association de la renaissance de la province de Toulouse est créée. Elle est dirigée par le marquis Guy de Palaminy, issu de la vieille noblesse toulousaine. L'association publie en mars 1941 un manifeste, la Province de Toulouse, qui ébauche un projet de région toulousaine définie par la spécificité de son économie (agriculture, commerce et industrie) et de sa culture (vie intellectuelle, spirituelle et sociale). En août 1941, André Ferran, professeur à la faculté des lettres, lance une revue régionaliste, Pyrénées[94]. Enfin, le 1er décembre 1941, le secrétaire d'État à l'Instruction publique, Jérôme Carcopino, fait la promotion de la culture régionale, de Frédéric Mistral et du félibrige, et encourage l'université de Toulouse à se « régionaliser »[95].

Le contrôle des médias toulousains

Les médias locaux sont également surveillés et mis au pas du régime de Vichy. Radio Toulouse, créée par le journaliste Jacques Trémoulet et le négociant Léon Kierzkowski, est la plus importante station de radio de province. Elle est établie dans la rue d'Alsace-Lorraine (actuel no 51). Elle diffuse des programmes imposés par les organes de propagande de Vichy[41]. Elle prend d'ailleurs une grande importance aux yeux du gouvernement à cause de la puissance de ses émetteurs et de la conception moderne de ses programmes[96]. Ainsi, elle lance deux émissions de propagande, « Radio-révolution » et « Radio-jeunesse »[97]. Une nouvelle station Radio Toulouse II, émet sur Toulouse et sa banlieue, diffusant des informations locales, mais aussi des émissions de culture régionale[98]. Il existe une station concurrente, Toulouse-Pyrénées, créée en 1925 par les Postes, télégraphes et téléphones (PTT), installée sur les allées Jean-Jaurès (emplacement de l'actuel no 78) et possédant l'émetteur le plus puissant de la zone non-occupée. Elle assure le relais de Radio Vichy, puis de Radio-Paris sous contrôle allemand[97].

La presse doit également donner des signes de ralliement, à commencer par La Dépêche, un des plus importants quotidiens locaux et même nationaux. De sensibilité républicaine, radicale et socialiste, il est aux mains de Maurice Sarraut, frère du député de l'Aude radical-socialiste Albert Sarraut. Durant l'été 1940, le journal est la cible des attaques de l'entourage de Pierre Laval, le président du Conseil – il subit la censure le 18 juillet 1940 pour un article critique sur le ravitaillement – les gages donnés par Maurice Sarraut permettent à La Dépêche de continuer à être publiée[99],[100]. Dès lors, la Dépêche assure le pouvoir pétainiste de son loyalisme et relaie le point de vue officiel, réduisant les éditoriaux et commentaires sur l'actualité, mais tout en évitant de publier les communiqués des mouvements collaborationnistes, affichant même des positions pro-américaines jusqu'en 1942[101]. Malgré les restrictions et les pénuries de matériel et de papier, le quotidien, qui tirait à 230 000 exemplaires en 1939, atteint 300 000 pendant l'Occupation[102]. Le Midi socialiste – devenu simplement Le Midi en 1940, puis redevenu socialiste à partir du 30 juillet 1941, suit également une ligne entre conformisme gouvernemental et nostalgie républicaine et socialiste. Le quotidien connaît cependant des difficultés importantes et il est racheté en mai 1942 par La Dépêche : Jean Baylet, chargé de l'opération, laisse en place l'équipe socialiste[103].

La concurrence est incarnée par Le Grand Écho du Midi, un journal publié à partir du 14 novembre 1940, émanation du quotidien conservateur bordelais La Petite Gironde. Dirigé par Cathala et Chapon, il prend fermement position en faveur du régime de Vichy. Il n'atteint cependant pas les 20 000 exemplaires[104]. La Garonne, fondée en janvier 1938, représente la sensibilité chrétienne[N 5]. Le journal est au cœur d'une lutte d'influence entre le président du conseil d'administration, Maurice de Solages, défenseur de la Révolution nationale, mais hostile au régime nazi, voire anglophile, alors que le rédacteur, Victor Lespine, suit de plus près la ligne gouvernementale[105].

La presse, qui est lue plus que jamais, est cependant discréditée auprès de son public en raison de son asservissement[103]. Les stations de radio, publique comme privées, ne sont pas tenues en grande estime non plus. Les Toulousains écoutent en revanche la radio anglaise, malgré les interdictions et le brouillage[106].

Les loisirs

Les bistrots, comme le Père Louis (actuel no 45 rue des Tourneurs), et les cafés, comme le Père Léon (actuel no 2 place Étienne-Esquirol), le Lafayette (actuel no 15 place Wilson) et les Américains (actuel no 81 boulevard Lazare-Carnot) sont particulièrement fréquentés[107].

Le cinéma est bien implanté à Toulouse. On n'en compte pas moins de neuf dans le centre-ville – le Gaumont-Palace (actuel Pathé Wilson, no 1 place Wilson), le Plaza (actuel no 6 place Wilson), les Variétés (actuel no 9 allées du Président-Franklin-Roosevelt), le Trianon (actuel no 6 boulevard de Strasbourg), les Nouveautés (actuel no 56 boulevard Lazare-Carnot), le Vox (actuel no 4 rue de Bayard), le Cinéac (actuel no 49 rue d'Alsace-Lorraine), le Gallia (actuel no 7 rue Lapeyrouse) et l'Olympia (actuel ABC, no 13 rue Saint-Bernard)–, et une quinzaine dans les faubourgs, dont le Castille (actuel no 156 allée de Barcelone), le Florida Novelty (actuel no 31 grande-rue Saint-Michel), le Saint-Agne (actuel no avenue du Quatorzième-Régiment-d'Infanterie), le Pérignon (actuel no 1 avenue Louis-Blériot), ou encore le Saint-Cyprien (actuel no 5 avenue Étienne-Billières)[108]. Les séances diffusent les actualités, au ton pétainiste, collaborationniste même[109]. Les salles sont d'autant plus fréquentées en hiver qu'elles sont chauffées ou qu'elles permettent de se retrouver discrètement[109].

Les spectacles de music-hall se font surtout à l'Olympia, au Trianon, aux Nouveautés et au Plaza. Ils connaissent une courte embellie, entre juin et décembre 1940, lorsque de nombreuses vedettes parisiennes, réfugiées en zone non-occupée, donnent des spectacles à Toulouse : on peut alors voir les spectacles d'Édith Piaf, Mistinguett, Pierre Dac, Reda Caire, Charles Trenet, Max Régnier, Pauline Carton, ou encore les sketches de Fernandel, Marguerite Moreno, Orane Demazis, Françoise Rosay et Jules Berry[109].

Les compétitions sportives sont également très populaires. La natation s'est développée à la suite de la construction de la piscine municipale (actuelle piscine Alfred-Nakache, allée Gabriel-Biénès). La Dépêche promeut une course, la traversée de Toulouse à la nage, où s'illustre les Dauphins du TOEC. Parmi eux se trouve Alfred Nakache, recordman du monde des 200 mètres brasse le 6 juillet 1941, puis champion de nage libre le 7 septembre 1941[110].

Pour le football, le principal club de la ville, le Toulouse Football Club (TFC) profite de la présence de plusieurs athlètes réfugiés en zone non-occupée, tels le Strasbourgeois Lucien Laurent, le Sochalien Curt Keller, le Messin André Frey et les Racingmen Raoul Diagne, Maurice Dupuis, André Riou et Mario Zatelli. Lors de la saison 1940-1941, le club remporte la finale de la coupe de France de la zone libre, avant d'échouer face au champion de la zone occupée, Bordeaux[111]. Lors de la saison 1941-1942, le club accède à la demi-finale de la zone libre.

Le sport le plus populaire reste le rugby, où rivalisent les clubs de XV, comme le Stade toulousain, qui connaît une éclipse depuis son dernier titre en 1927, et de XIII, comme le Toulouse olympique, où on trouve de talentueux joueurs tels que Robert Barran, Yves Bergougnan et Sylvain Bès[110]. En raison de la guerre, le championnat de rugby à XV est remplacé par la coupe de l'Espérance, remportée le 28 avril 1940 par le Stade toulousain[111]. Mais surtout, à partir de l'été 1940, le régime de Vichy, hostile au professionnalisme dans le monde sportif, décide de réduire l'importance du rugby à XIII. Une commission, où figure un Toulousain, Paul Voivenel, ancien dirigeant du Stade toulousain et ancien président du comité des Pyrénées de rugby, propose le 15 novembre 1940 de l'interdire. Aussi le Toulouse olympique doit-il se convertir au rugby à XV pour continuer à exister[111].

Les débuts de la Résistance

Premières actions : premiers tracts, premiers journaux clandestins

Les premières actes de résistance sont fondées sur le refus de l'armistice et du nouveau régime. Le 14 juillet 1940, des tracts sont saisis par la police : « Les volontaires de 1792 ont vaincu / Mais alors... il y avait la guillotine pour les Traîtres ǃ »[112]. À l'automne 1940, les tracts distribués par le Parti communiste, clandestin, ne visent cependant pas l'Allemagne, mais plutôt Philippe Pétain, « les forbans de Vichy » et « les fauteurs de guerre », et demandent la libération des responsables communistes emprisonnés, tels Jean Duclos et Félix Brun[113].

Le premier acte de résistance a lieu le , jour de la visite de Philippe Pétain à Toulouse : c'est la première visite officielle du maréchal depuis la signature de l'armistice et le partage de la France en deux zones. Un groupe de sept jeunes gens menés par Marcel Clouet[N 6] – André et Angèle Delacourtie, Jean Bertand, Yves Bettini, Robert Caussat, Angèle Del Rio –, membres ou sympathisants des Jeunesses communistes souhaite par un coup d'éclat montrer sa désapprobation[114],[115]. Ils fabriquent des machines à projeter des tracts équipées d'un système à retardement, qui sont lancés lors du passage du maréchal, à l'angle des rues d'Alsace-Lorraine et Duranti (actuelle rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier)[116],[115]. Le préfet de région Léopold Cheneaux de Leyritz donne l'ordre d'arrêter les responsables et vise les milieux communistes de la ville : à la suite d'une enquête minutieuse, Yves Bettini et ses parents sont arrêtés le 14 novembre, comme les autres membres du groupe les jours suivants – sauf André et Angèle Delacourtie – et enfermés à la prison Saint-Michel. Ils sont jugés le 19 mars 1941 et condamnés à des peines avec sursis, sauf Yves Bettini qui est condamné à deux ans de prison. Cependant, Angèle Del Rio, Maria et Pierre Bettini sont internés quelques jours après : Pierre meurt quelques mois plus tard au camp du Récébédou. Yves, après avoir été incarcéré à la prison de Nîmes, parvient à s'échapper du train qui le renvoyait en Italie et rejoint un maquis de l'Ain[117],[115].

De même, plusieurs journaux continuent à être publiés de façon clandestine, comme l'Humanité, interdite depuis septembre 1939 à la suite de la dissolution du Parti communiste par le décret du 26 septembre[118].

La constitution des premiers réseaux

Les réseaux se constituent progressivement. Ils se regroupent. D'ailleurs, les mêmes personnes se retrouvent souvent dans des organisations différentes[119]. Maurice Jacquier (« Ambroise »), membre en 1941 des Ailes blanches, est aussi au réseau Béryl, à Libération-Sud et enfin au Comité d'action socialiste[120].

Plusieurs journaux clandestins sont édités par les Résistants. Entre mars et novembre 1941, un petit groupe d'étudiants composé de Georges Oved, Charles Mazières, Jean Delord, Jean Gaches, Gabriel Nahas et Nissim Palacci, font imprimer par Kukowitch un petit journal dactylographié et tiré à quelques dizaines d'exemplaires, Vive la Liberté, qui dénonce la politique de collaboration[121]. En novembre 1941, ils sont tous arrêtés par la police de Vichy et incarcérés à la prison Saint-Michel pour « activités terroristes et communistes » et accusés d'appartenir à une organisation « judéo-communo-anarcho-gaulliste ». Ils sont condamnés à des peines de prison de un à dix ans. Gabriel Nahas, libéré en 1942, poursuit ses activités : tout en travaillant à l'hôpital, il participe à la distribution des journaux Cahiers du Témoignage chrétien et Libération, participe comme adjoint de Marie-Louise Dissard au réseau Françoise, une filière d'évasion vers l'Espagne, et sert d'agent de liaison au réseau Dutch-Paris, avant de rejoindre le maquis de Vabre le 6 juin 1944. Seul Palacci a la malchance d'être envoyé au centre de détention d'Eysses, puis déporté en Allemagne au camp de concentration de Dachau[121].

Le groupe Bertaux se constitue au printemps 1941 autour de Pierre Bertaux, professeur d'allemand à la faculté des lettres. Le groupe Bertaux compte une quinzaine de membres seulement, mais il est cependant le premier à recevoir le soutien des forces alliées, et particulièrement du Special Operations Executive (SOE), et reçoit des informations et du matériel lors de parachutages organisés à Fonsorbes. Bien structuré, il mène des activités de renseignement, de propagande, de passages ou encore de sabotage. Il est également en contact avec le groupe du musée de l'Homme, animé par Jean Cassou, conservateur de ce musée parisien[122]. En septembre 1941, il recueille Henri Labit (alias « Leroy »), officier de l'armée de l'air travaillant pour le SOE dans le cadre de la mission « Torture » et qui, après un échec en Normandie, s'occupe de former les réseaux d'espionnage dans le sud de la France, entre Bordeaux, Toulouse et Marseille. Ils accueillent ensemble, dans la nuit du 10 au 11 septembre, la mission « Mainmast » B composée de Jean Forman et de Fériou, et des containers d'explosifs, de matériel de sabotage et d'armes individuelles[123]. Mais Jean Forman (alias « Boivieux »), qui est descendu à l'hôtel de France (actuel no 7 rue d'Austerlitz) est rapidement repéré : il quitte la ville avant d'être arrêté[124].

En avril 1942, le SOE confie au lieutenant britannique Maurice Pertschuk la mission de fonder le réseau « Prunus », d'abord actif dans la région de Montréjeau, puis dans toute la Haute-Garonne. Il mène de multiples activités de sabotage, renseignement, passages clandestins et parachutages d'armes. À Toulouse, le réseau est relayé par de nombreux membres, dont Jean d'Aligny et de jeunes étudiants, comme Jeanine Messerli.

Les premiers réseaux de Résistance s'appuient également sur des mouvements d'entraide et d'assistance aux populations victimes de la guerre. En août 1940, Abraham Polonski (« Monsieur Pol »), ingénieur électricien d'origine polonaise, crée avec David Knout et le rabbin Paul Roitman[125] une organisation sioniste, « La Main forte ». Le groupe apporte des secours aux détenus des camps d'internement de la région. Parmi les membres de cette organisation se trouvent Arnold Mandel et Claude Vigée[126]. Puis il transforme, en , avec Lucien Lublin puis Dika Jefroykin, la Main forte en un groupe militaire juif, l'Armée juive (AJ)[127], dont les membres prêtent serment devant la Bible et le drapeau sioniste bleu et blanc[N 7],[128].

Les milieux catholiques

L'archevêque de Toulouse, Jules Saliège, affiche dès 1940 un soutien moral à la politique du maréchal Philippe Pétain : prônant l'apolitisme de son clergé et lui ayant recommandé par le passé de ne pas se mêler des élections, il reste nourri par la doctrine sociale de l'Église et il lui semble y voir des points communs avec l'idéologie de la Révolution nationale[129]. Il n'en a pas moins montré, dès 1933, son hostilité aux théories nazies, particulièrement dans ses positions racistes et antisémites[130] : son attitude se retrouve également chez l'archevêque de Lyon, Pierre Gerlier. Cette position est partagée dans l'entourage le plus proche de Jules Saliège, par Bruno de Solages, recteur de l'Institut catholique, qui fait en 1942 une conférence publique sur l'égalité des races, et Louis de Courrèges d'Ustou, évêque coadjuteur[130]. Le journal diocésain, La Semaine catholique, prend également des positions hostiles à la collaboration, comme le 16 novembre 1941 où le chanoine Louis Vié s'en prend à Joseph Goebbels et aux buts de guerre allemands[66]. À l'évêché, un groupe de militants catholiques se regroupe afin de publier et distribuer clandestinement Témoignage chrétien[130]. Le 27 mai 1942, Charles de Gaulle envoie une lettre à Jules Saliège pour lui proposer de rallier la France libre : elle reste sans réponse, mais les prises de position iconoclastes de l'archevêque restent malgré tout régulièrement reprises par l'entourage de Charles de Gaulle comme le 2 août 1942, lorsque Robert Schumann se fait le relais de Jules Saliège, qui a demandé à faire dire des prières en faveur des ouvriers requis pour la Relève[66].

Le 23 août 1942, Jules Saliège, choqué par les rapports faits par les représentants des œuvres catholiques qui ont assisté à la déportation des Juifs internés aux camps de Noé et du Récébédou les 8 et 10 août, rédige une lettre pastorale, qui doit être lue en chaire par les curés de l'archidiocèse, et condamne fermement la déportation des Juifs[131]. La lettre, qui connaît une large diffusion et un grand retentissement, est lue à Radio Londres[132]. Le 26 août, l'évêque de Montauban, Pierre-Marie Théas s'engage dans une lettre épiscopale au texte plus clair encore, Et clamor Jerusalem ascendit. Il est suivi le 20 septembre 1942 par l'archevêque d'Albi, Jean-Joseph Moussaron[133]. Le préfet régional, Léopold Cheneaux de Leyritz, s'inquiète de l'accueil fait à ces lettres parmi la population catholique, et demande l'arrêt des déportations. Le 27 août, déjà, Pierre Laval a demandé au pape Pie XII la mise à la retraite de Jules Saliège, ce qui lui est refusé[133]. Finalement, Pierre Laval demande et obtient du chef supérieur de la SS (Höchster SS- und Polizeiführer, HSSPf) en France, Carl Oberg, l'arrêt des déportations[133].

La répression

Les effectifs policiers

Le régime de Vichy s'appuie sur un appareil policier en forte croissance, dont l'autorité revient au préfet, particulièrement à la suite de la loi du 23 avril 1941 qui étatise la police, jusque là principalement sous autorité municipale. Il est assisté dans son travail par un intendant régional de police[134]. Le recrutement de policiers s'accélère, puisqu'on compte à Toulouse 200 gardiens de la paix en 1940, 450 l'année suivante et 945 en mai 1942[135].

La police nationale est composée de trois directions générales – les renseignements généraux, la police de sûreté (l'ancienne police judiciaire) et la sécurité publique – auxquelles s'ajoute à partir de juillet 1941 un nouveau corps, les groupes mobiles de réserve (GMR)[136]. Ils sont six GMR dans la XVIIe région, dont deux à Toulouse. Ils sont casernés en ville, le GMR Aquitaine à La Cépière et le GMR Languedoc à l'Embouchure, mais ils opèrent dans tout le département[135]. De plus, le préfet a également autorité sur les gendarmes. Au nombre de 244, ils agissent dans la banlieue et les communes de la périphérie toulousaine[137]. Enfin, il existe diverses instances policières spécialisées nouvelles, telle la police aux questions juives (PQJ), dirigée à Toulouse par Serge Kiriloff, la police économique qui surveille le marché noir, et le service des sociétés secrètes (SSS) du capitaine Dulac, qui recherche les francs-maçons[138].

La justice toulousaine

Le 4 juillet 1940, le général Charles de Gaulle, exilé au Royaume-Uni, est jugé par le conseil de guerre de la XVIIe région militaire qui se tient à la cour d'appel. Il est condamné, pour « refus d'obéissance et excitation de militaires à la désobéissance », à 4 ans de prison et 100 francs d'amende. Le verdict, considéré comme trop clément, est annulé : un mois plus tard, Charles de Gaulle est condamné à mort par une cour martiale réunie à Clermont-Ferrand[139].

La justice toulousaine est confrontée dès 1940 à la forte croissance du nombre des procès, liée à la définition de nouveaux crimes par le régime de Vichy[140]. Le corps des juges applique d'ailleurs sans protestations les lois les plus choquantes, telles les mesures prises contre les Juifs ou les lois rétroactives. Cependant, les règles de la procédure et les droits de la défense sont généralement respectés, débouchant souvent sur des peines relativement légères[141]. Ainsi, les plus sévèrement frappés par la justice sont, avant novembre 1942, surtout les communistes... et les agents au service de l'Allemagne[142].

La répression touche les Résistants. En novembre 1941, le réseau Bertaux est démantelé à la suite d'imprudences et de trahisons. Plusieurs de ses membres sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison[122].

Les camps d'internement

En France, les premiers camps d'internement sont institués en 1939, à la suite de l'arrivée des réfugiés espagnols républicains fuyant la conquête de la Catalogne par les forces nationalistes entre janvier et février 1939. Ils sont peu à peu libérés, sauf ceux qui sont considérés comme dangereux, tels les anarchistes de la division Durruti, concentrés au camp du Vernet[143]. Après la déclaration de guerre, en septembre 1939, les ressortissants allemands et les communistes sont enfermés à leur tour. Ils sont rejoints par les nouveaux internés, ainsi que de nombreux Juifs étrangers[144].

L'internement administratif est une mesure créée dès le début de la Seconde Guerre mondiale, par le décret-loi « Daladier » du 18 novembre 1939, avant même la mise en place du régime de Vichy. Il est conservé et même aggravé par la loi du 3 septembre 1940, qui permet au préfet de décider l'internement d'une personne sans qu'elle soit jugée ou même laissée libre en l'attente de son jugement[145]. Dans la XVIIe région, le nombre élevé des camps d'internement fait de Toulouse une véritable « capitale de l'internement »[146] : camp du Récébédou à Portet-sur-Garonne, camp de Noé près de Muret, camp du Vernet dans l'Ariège, et camp de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn[147].

Plusieurs mesures sont prises contre les étrangers, et particulièrement les Juifs étrangers. Ainsi, la loi du 4 octobre 1940 autorise les préfets à les placer dans des camps spéciaux[148]. De même, les groupements de travailleurs étrangers (GTE) rassemblent réfugiés espagnols républicains et immigrés juifs : dans un état de semi-liberté, ils sont astreints au travail. En 1941, il existe en Haute-Garonne le GTE 562 à Toulouse, le GTE 505 à Clairfont, le GTE 509 à Auzielle et le GTE 513 à Mauzac, puis Muret[148].

Il existe d'autres personnes victimes de l'internement dans les camps. Ainsi, les acteurs du marché noir, parfois de simples particuliers venus se ravitailler en achetant des produits à la ferme, sont particulièrement poursuivis et internés d'office[149]. Entre 1940 et 1942, ce sont aussi les « indésirables » et les réprouvés de la politique vichyssoise et du programme de Révolution nationale : les souteneurs et les prostituées clandestines, les vagabonds, les nomades et les gitans, les épouses infidèles de soldats prisonniers et leurs « séducteurs »[150].

Les camps de la région toulousaine sont relativement spécialisés. Le camp de Rieucros est réservé aux femmes. Le camp de Saint-Sulpice-la-Pointe regroupe les internés politiques, mais c'est au camp du Vernet que vont les plus « dangereux », avec de nombreux chefs communistes étrangers. Le camp de Gurs concentre essentiellement des Juifs. En revanche, certaines catégories d'internés sont éloignés : les trafiquants du marché noir sont envoyés à Sisteron, tandis que les repris de justice et les souteneurs vont à Fort Barraux[144]. Les conditions de vie dans les camps sont difficiles : on y meurt de faim et de froid, la saleté et le manque d'hygiène favorisent la propagation des maladies. Cependant, les internés peuvent obtenir des autorisations de sortie, recevoir des visites ou des colis. En février 1941, à l'appel du rabbin René Kapel, la Commission centrale des œuvres juives d'assistance, qui apporte des secours matériels aux Juifs, installe une de ses sous-commissions à Toulouse. L'Œuvre de secours aux enfants (OSE) s'installe à Ours. Le Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), d'inspiration protestante, s'établit près de Gurs[144].

C'est en partie pour lutter contre l'image déplorable de ces camps que sont créés deux nouveaux camps en région toulousaine : en février 1941, les deux « camps-hôpitaux » de Noé et du Récébédou sont présentés par le ministre de l'Intérieur, Marcel Peyrouton, comme des réalisations de prestige, ouverts aux visites de journalistes étrangers. Le Récébédou est une cité ouvrière inachevée qui, après avoir accueilli des réfugiés belges pendant l'Exode, regroupe 1 600 internés. Noé est construit par des réfugiés espagnols en 1941 et peut recevoir 1 500 personnes, principalement des personnes âgées ou malades. Les deux camps sont rapidement remplis pour moitié d'Espagnols venus des camps d'Argelès, d'Agde et du Vernet, et pour moitié de Juifs étrangers de Gurs[151]. Cependant, les conditions de vie s'y dégradent également et on compte 500 morts pour les deux camps entre février 1941 et octobre 1942[151]. Pendant l'été 1942, la plupart des Juifs sont livrés aux Allemands, transférés au camp de Drancy, puis déportés à Auschwitz[152]. Le , le camp du Récébédou est fermé et ses détenus transférés à Noé[152].

La politique antisémite

Les statuts des Juifs

Parmi les réfugiés de l'Exode se trouvent de nombreux Juifs, pour la plupart venus de la région parisienne et du nord-est qui, à partir du 27 septembre 1940, ils n'ont pas le droit de retourner en zone occupée. Les Juifs de Bade, du Palatinat et d'Alsace-Lorraine sont également expulsés par les autorités allemandes. Au total, ce sont 6 à 7 000 réfugiés juifs qui s'installent à Toulouse entre juin 1940 et janvier 1941, portant la population juive de la ville à 8 000 personnes environ[153].

Le préfet régional, Léopold Cheneaux de Leyritz met également en œuvre la politique antisémite du régime de Vichy. Le 2 octobre 1940, il décide l'arrestation et la détention des Juifs étrangers sans ressources[48]. La mesure concerne particulièrement les Juifs allemands de Bade et du Palatinat, d'abord internés au camp de Gurs, les autres Juifs étrangers, environ un millier, étant enfermés à Clairfont, au Récébédou et à Noé[154]. Ceux qui ne sont pas internés ne sont pas libres pour autant : les hommes sont souvent affectés aux Groupements de travailleurs étrangers (GTE)[154]. Les plus aisés sont parfois assignés à résidence dans les stations thermales, comme à Luchon[154].

La petite communauté juive locale, qui compte environ 1 500 personnes, est réduite au silence[48]. Elle est particulièrement visée par le statut des Juifs, promulgué le 3 octobre 1940, leur interdisant toute profession dirigeante dans l'appareil d'État, les grades d'officiers dans l'armée et les emplois dans l'enseignement. Ainsi sont exclus la directrice du lycée de jeunes filles (actuel lycée Saint-Sernin, no 3 place Saint-Sernin), Andrée Falcucci-Franck[N 8],[155], ainsi que plusieurs professeurs des deux lycées et de la faculté des lettres, Juifs réfugiés qui venaient d'obtenir un poste à Toulouse – Ignace Meyerson, Pierre-Maxime Schuhl, Vladimir Jankélévitch et Raymond Aron[156]. Le 2 juin 1941, le second statut des Juifs complète ces premières interdictions. Mais il ne concerne finalement qu'un faible groupe de personnes et ne provoque pas de réelle réaction dans la population toulousaine, pas même dans sa composante juive[157]. La loi du 21 juin 1941 fixe un nombre limité de Juifs dans l'université. La mesure est appliquée à la faculté de droit, où on compte 28 étudiants, et à la faculté de médecine, où ils sont 40 : parmi eux se trouve Léon Schwartzenberg[158]. En revanche, elle est combattue, à la faculté de lettres, par le recteur Paul Dottin, refusant de l'appliquer, et cachant des étudiants tels que l'Autrichien Georges Hahn et le Hongrois Joseph Gabel[159].

En juin 1941, le recensement des Juifs de Toulouse est confié au maire, André Haon. Il permet d'établir une population de 6 786 Juifs, dont 2 573 Français et 4 213 étrangers[160]. Le 10 juillet 1941, le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) installe à Toulouse sa délégation régionale et occupe un local au no 3 rue d'Alsace-Lorraine. Il est dirigé jusqu'en 1943 par Joseph Lécussan, qui cependant entretient de mauvais rapports avec le préfet, Léopold Cheneaux de Leyritz[157]. Il est aidé par la police aux questions juives (PQJ), devenue en juillet 1942 la Section d'étude et de contrôle (SEC) : elle recherche, malgré un certain manque de personnel, les Juifs non-déclarés en infraction[161]. Il faut faire la preuve d'une ascendance non-juive, présenter un certificat de baptême ou un certificat de non-circoncision, délivré par un médecin assermenté de la place Wilson[162]. Puis, le 18 décembre 1941, il devient obligatoire de faire apparaître la mention « JUIF » sur les papiers d'identité[162]. Enfin, la loi du 22 juillet 1941 décrète que la confiscation des biens possédés par des Juifs, français ou étrangers, et qui doivent être confiés à des administrateurs chargés de les vendre. Ils sont aidés, dans certains cas, par les comités d'organisation professionnels, comme ceux des garagistes, de l'imprimerie, de la pelleterie et des agents immobiliers, qui dénoncent leurs membres juifs. C'est pendant l'année 1942 que se produisent la plupart des ventes : à Toulouse, ce sont 224 entreprises et 33 immeubles[163]. Plusieurs cas litigieux et des situations juridiques compliquées provoquent des procès entre le CGQJ et les propriétaires, dans la plupart des cas gagnés par les seconds[164].

Les premiers pas de la Résistance juive

Le développement de la Résistance juive à Toulouse s'explique d'abord par des raisons géographiques : Toulouse, qui est une des principales agglomérations de la zone non-occupée, présente l'avantage de se trouver à proximité de la frontière espagnole[165]. La Résistance juive prend d'abord naissance dans des institutions d'entraide légales. C'est ainsi à Toulouse, que se crée le Comité de bienfaisance israélite (actuel no rue Caffarelli), animé par deux rabbins, Samuel Kapel et Henri Schilli. Elle a pour but l'aide aux Juifs internés du Midi de la France[166].

Enfin, en novembre 1941, les Allemands poussent également à la création d'un organisme juif autogéré, l'Union générale des israélites de France (UGIF). Elle a son bureau régional rue Caffarelli et, dirigée par Simon Lourie, elle joue un rôle à travers son centre médico-social, animé par le docteur Jules Hofstein et Eva Cohen[167]. Simon Kapel y encourage par exemple le parrainage des internés juifs des camps du Midi par des familles toulousaines[166]. L'Œuvre de secours aux enfants (OSE) et les Éclaireurs israélites (EI) s'investissent particulièrement dans le secours aux enfants, en ouvrant des refuges et des fermes écoles[165]. Un soutien spirituel est apporté par Moïse Cassorla, rabbin de la synagogue Palaprat (actuel no 2 rue Jean-Palaprat)[165]. Ainsi, les fidèles se procurent-ils du pain azyme contre des tickets de rationnement[168]. Enfin, les communistes développent leur propre mouvement, Solidarité, qui fait fonctionner un réseau d'aide aux internés du camp du Vernet[166].

Les déportations de l'été 1942

Le 9 mai 1942, le chef de la police française, René Bousquet, rencontre Reinhard Heydrich afin d'organiser la déportation des Juifs étrangers de la zone occupée. Il propose alors de livrer également les Juifs « apatrides » internés dans les camps de la zone non-occupée. La déportation est donc organisée au début de l'été 1942 par René Bousquet et les chefs des camps d'internement de la région toulousaine, qui dressent les listes des personnes qui peuvent être déportées vers Drancy, puis Auschwitz[169]. L'organisation se fait dans les moindres détails ː elle prévoit la mise en place d'un important appareil policier, de policiers et de gendarmes français[170], devant assurer le maintien de l'ordre[171] ; la destination ne doit pas être connue des internés, qui doivent croire à un simple changement de camp ; le transport se fait dans des wagons à bestiaux, garnis de paille, d'un broc d'eau, d'une lampe-tempête et d'un seau pour les besoins corporels[172]. La déportation se fait en trois vagues : les 9 et 14 août, les internés des camps de Noé et du Récébédou ; le 25 août, les Juifs pris dans les GTE ; les 2 et 25 septembre, les Juifs étrangers raflés dans toute la zone non-occupée[169]. Le bilan est de 1052 victimes, dont 3 Juifs français[173].

Ainsi, au début du mois d'août, 165 internés du camp de Noé sont regroupés avec 175 internés du Récébédou. Le 8 août, ils sont conduits, à pied et dans des conditions difficiles, jusqu'à la gare de Portet-Saint-Simon où, regroupés avec 865 autres détenus venus des autres camps de la région toulousaine, ils sont embarqués dans 11 wagons. Leur convoi parvient le 9 août à Drancy, et le 12 à Auschwitz par le 17e convoi[171]. Un second convoi est organisé dans les jours qui suivent : 120 internés de Noé et du Récébédou, rejoints par la suite par 600 Juifs des camps de la région méditerranéenne, parviennent à Drancy le 12 août et à Auschwitz deux jours plus tard par le 18e convoi[171].

Le 18 août, le préfet Léopold Cheneaux de Leyritz reçoit l'ordre de regrouper les Juifs apatrides des GTE et de les déporter avec leurs familles. Ce sont 84 Juifs de Septfonds et 62 de Penne-d'Agenais qui sont amenés à la gare Matabiau pour prendre la direction de Drancy[174]. Enfin, le 26 août est organisée dans toute la zone non-occupée une grande rafle des Juifs apatrides restés en liberté. En Haute-Garonne, la police dénombre 300 personnes à arrêter ː elle ne capture finalement que 130 adultes et 40 enfants[130]. Le dernier convoi, du 25 septembre, comprend 190 personnes, dont 90 internés du Vernet[130].

Les milieux d'entraide juifs se mobilisent également rapidement. Georges Garel et Lederman, responsables de l'OSE, prennent contact avec Jules Saliège, qui les oriente vers son coadjuteur, Courrèges, et Mlle Thèbes, directrice de l'Institution Sainte-Germaine. En quelques jours, une vingtaine d'enfants sont cachés sous de fausses identités dans des familles en relation avec l'OSE. Pendant l'été, ce sont finalement presque 300 enfants du Midi toulousain qui sont cachés par l'organisation[175]. Les Éclaireurs israélites mettent aussi en place une nouvelle structure d'évasion, la Sixième (c'est-à-dire, par dérision, la « 6e direction » de l'UGIF, qui n'en comptait que cinq) et s'investissent dans la création de faux papiers. Ils permettent de sauver environ 900 enfants[175].

Mais, en fin de compte, c'est l'indignation soulevée dans les milieux catholiques à la suite de la publication des prélats français – Jules Saliège, Jean-Joseph Moussaron et Pierre-Marie Théas, mais aussi Pierre Gerlier, archevêque de Lyon, et Jean Delay, évêque de Marseille – qui pousse Pierre Laval et les autorités du régime de Vichy à décider l'arrêt des déportations[176]. À Toulouse, cette pause dure jusqu'aux déportations organisées par les forces allemandes à partir de juin 1943[177].

Le 11 novembre 1942, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, la zone non-occupée est envahie par les forces allemandes. Les premières unités de la Wehrmacht font leur entrée dans Toulouse dans l'après-midi[178]. Il se met en place un système complexe de services et de pouvoirs complémentaires et concurrents[179].

Les structures allemandes

La Wehrmacht

La Wehrmacht divise la France-Sud en six territoires administratifs, correspondant aux préfectures régionales de Vichy, sous l'autorité d'un état-major de liaison supérieur (Hauptverbindungstab, HVS) : à Toulouse, le HVS 564, dont les limites correspondent à la XVIIe région française, est placé sous le commandement du général Hans-Georg Schubert (11 novembre 1942-3 mai 1944), puis du général Otto Schmidt-Hartung (3 mai-20 août 1944), et installé au Grand Hôtel de la Poste (actuel no 38 rue d'Alsace-Lorraine). Le HVS est lui-même subdivisé en états-majors de liaison départementaux (Verbindungstäbe, VS) : à la Haute-Garonne correspond le VS 626, installé à l'École normale (actuels no 3-5 rue Saint-Jacques)[180], à proximité de la préfecture. Le HVS s'occupe essentiellement de l'administration, de l'occupation et des rapports avec les autorités françaises[181]. Il maintient en particulier la fiction d'une « zone libre » sous la seule autorité de Vichy, les troupes allemandes n'étant ici pas des forces d'« occupation », mais d'« opération »[182].

Les besoins de logement pour les soldats sont importants et la Wehrmacht occupe les différentes casernes toulousaines, des établissements scolaires, la cité universitaire, l'hôpital de Purpan, mais aussi le camp du Récébédou[183]. Le Soldatenkino, salle de cinéma réservée aux troupes allemandes, occupe le Gaumont-Palace (actuel Pathé Wilson, no 3 place Wilson)[183]. La Wehrmacht investit également la moitié de la prison Saint-Michel[184].

Le commandement du groupe d'armées (Heeresgruppe) D, puis G, est chargé des opérations militaires. Il est placé sous la direction du général Johannes Blaskowitz et basé à Rouffiac-Tolosan[181], les troupes occupant les maisons et les châteaux de la campagne toulousaine, tandis que Johannes Blaskowitz s'installe à La Cédraie sur la place du village (actuel no 12 place des Ormeaux).

Enfin, la Feldgendarmerie, qui forme la police militaire de la Wehrmacht, est installée à l'hôtel Faga (actuel boulevard de Bonrepos) et à l'hôtel du Progrès (actuels no 8-10 rue Rivals)[181]. En plus de ses missions habituelles, elle prend une part active dans les missions de traque de Juifs[181].

La Sipo-SD et la Gestapo

Depuis 1939, la police de sûreté (Sicherheitspolizei, Sipo) et le service de sécurité (Sicherheitsdienst, SD), le service de renseignement et de maintien de l'ordre de la Schutzstaffel (SS), sont réunis sous la même autorité. En France-Nord et Sud, la Sipo-SD dépend du commandement de la SP et de la SD (de) (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst, BdS) de Paris[185] : la ville de Toulouse est le siège d'un des dix-sept commandos de la SP et de la SD (Kommandos der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst, KdS), dont le ressort correspond à la XVIIe région française. Il est dirigé, entre novembre 1942 et juin 1943 par le capitaine Helmut Petzek, entre juin et décembre 1943 par le lieutenant-colonel Rudolf Bilfinger (de), et entre décembre 1943 et août 1944 par le colonel Friedrich Suhr[186].

Les services de la Sipo-SD sont regroupés en plusieurs sections : la section I s'occupe de l'administration, des finances et du personnel, la section IV des actions de répression contre les Juifs, les communistes et les gaullistes, la section V des affaires criminelles et du marché noir, la section VI des renseignements et des partis politiques. La section IV – la Gestapo – joue un rôle particulièrement important ː elle est dirigée entre 1942 et 1944 par le capitaine Karl-Heinz Müller (de)[187]. Les différentes sections occupent plusieurs immeubles des quartiers du Busca, dans la rue Maignac (actuels no 1, 2 et 15 rue des Martyrs-de-la-Libération), et des Chalets, dans la rue du même nom (actuel no 36) et dans la rue Raymond-IV (actuel no 49), et dans le quartier Lafayette, à l'hôtel de l'Ours Blanc (actuel no 3 rue d'Austerlitz) et au Grand Hôtel Capoul (actuel no 13 place Wilson)[188].

Les effectifs de la Sipo-SD toulousaine restent cependant relativement limités : on compte 192 Allemands pour le KdS Toulouse, 108 dans la ville-même. Il existe également quatre services extérieurs ouverts à Agen, Cahors, Montauban et Tarbes, ainsi que deux commissariats aux frontières à Foix et Pau[188]. Le service s'appuie sur d'autres forces allemandes, particulièrement les unités de la SS et de la Feldgendarmerie[189]. Elle recourt également à un nombre important d'informateurs français, bien rétribués : plutôt jeunes (environ 25 ans en moyenne), ils sont souvent issus des milieux populaires et des petites classes moyennes (employés de banque, agents d'assurances, mais aussi receveuses des transports, femmes de ménage, serveuses de cafés)[190]. Il existe également une Milice locale, forte de 900 personnes en Haute-Garonne ː dans les effectifs, ces agents français sont d'ailleurs majoritaires[191].

Les autres structures

Diverses structures allemandes agissent également à Toulouse : la Commission de contrôle de l'armistice (Waffenstillstandskommission), chargée de surveiller l'application de la convention d'armistice de 1940, le désarmement de l'armée française et, surtout, la production des usines d'armement toulousaines, est placée sous la direction du major Hellers et installée à l'hôtel Victoria (actuel no 14 boulevard de Bonrepos)[181]. Le Consulat général, qui gère les intérêts des citoyens allemands, est confié à un diplomate, le docteur Gregor et occupe le Grand-Hôtel (actuel no 31 rue de Metz)[181]. Enfin, le Service du travail (Arbeitseinsatz) de Fritz Sauckel définit les besoins allemands pour la Relève, à partir de mai 1942, remplacée en février 1943 par le Service du travail obligatoire. Elle soutient également l'action de l'Organisation Todt[181].

La vie politique

Les partisans de la Collaboration

- Légion des volontaires français (LVF), 32 rue de Metz

Les partis clandestins

La vie quotidienne

La mise au pas de l'économie toulousaine

L'échec de la Relève dans la région toulousaine irrite le représentant du bureau allemand de la main-d'œuvre étrangère, qui réclame des mesures coercitives contre les ouvriers défaillants. Il est soutenu par le préfet régional, Léopold Cheneaux de Leyritz, qui met en place des sanctions sévères contre les absents et les truqueurs, qui se révèlent rapidement efficaces[192]. Surtout, les 5 et 16 février 1943, le gouvernement institue le Service du travail obligatoire (STO) : la limitation des exemptions permet le recrutement d'environ 3 000 travailleurs à Toulouse, 5 à 8 000 en Haute-Garonne[193]. Léopold Cheneaux de Leyritz met en place des mesures qui visent à séduire la population, comme la création d'associations qui octroient des avantages aux familles des requis au STO[194].

Le nombre des réfractaires n'est cependant pas connu avec certitude : durant le printemps et l'été 1943, il représente probablement 40 % des travailleurs demandés par Léopold Cheneaux de Leyritz... qui s'applique donc à convoquer des effectifs bien supérieurs que ceux qu'on lui demande pour répondre aux exigences. Le nombre des réfractaires progresse sensiblement à partir de septembre 1943, devenant largement supérieur à celui des partants[195]. Les réfractaires, quant à eux, s'éloignent de Toulouse et partent généralement à la campagne, ou se procurent de faux papiers. D'autres passent clandestinement en Espagne pour rejoindre l'Afrique du nord. De toute façon, la recherche des réfractaires, trop nombreux, dispersés et largement soutenus par la population, est assez inefficace[193]. Ainsi, on ne compte entre 1942 et 1944, pour toute la XVIIe région, que 262 réfractaires arrêtés, qui sont internés généralement au camp du Vernet[194].

Finalement, le 17 septembre 1943 sont signés les accords Speer-Bichelonne qui reposent sur l'idée du ministre de l'Économie, Jean Bichelonne, acceptée par le ministre de l'Armement allemand, Albert Speer, de « protéger » et soutenir le développement des entreprises françaises travaillant au service de l'Allemagne, tout en accordant à leurs ouvriers une exemption au STO : ce sont les S-Betriebe (« entreprises Speer »)[196]. Le 22 octobre 1943, une circulaire est envoyée dans ce sens par Albert Speer au commandement de l'équipement de Toulouse (Rüstungkommando), à l'état-major de liaison avec la commission d'armistice et aux chefs d'entreprises toulousains. C'est un succès, nombre de chefs d'entreprises demandant le classement « S » : la première liste, dressée en 1943, est plusieurs fois complétée, et on compte à Toulouse 73 usines et ateliers en février 1944, 167 le mois suivant[197]. On y trouve les grandes entreprises de la chimie, de l'armement et de l'aéronautique : l'ONIA, la Poudrerie nationale et la Poudrerie du Fauga, la Cartoucherie, ainsi que les usines Breguet à Montaudran, la SNCASE aux Ponts-Jumeaux, Latécoère à Périole, Air France à Blagnac, l'usine de Saint-Martin-du-Touch et les bureaux d'étude Junker à Saint-Éloi[198]. Il faut y ajouter de nombreuses entreprises plus petites, à Toulouse ou dans le département, telles que les firmes Berliet et Japy, la Société des hauts fourneaux de la Chiers, les Constructions mécaniques du Midi, les Aciéries de Toulouse, la Manufacture des glaces de Saint-Gobain, la Lyonnaise des Eaux, les Charpentiers réunis, l'Avenir du bâtiment, le Marché coopératif des cuirs, la menuiserie Auriach[199]...

Les travailleurs se pressent également pour être embauchés dans les S-Betriebe[198]. Les usines de Blagnac fournissent plusieurs centaines d'appareils et des avions prototypes Bloch. La SNCASE fait des réparations sur les avions Junker, les usines Breguet et Latécoère, fermées au début de 1943, ouvrent à nouveau, la Poudrerie fournit 70 tonnes de poudre par jour, la Cartoucherie fabrique des douilles pour l'armée roumaine, l'ONIA produit du sulfate de cuivre échangé par les Allemands en Espagne[200]. Dans l'usine Latécoère, la firme Junker construit deux prototypes du Meteor, une fusée balistique[201].

À partir de 1944, la production décroît, grâce au travail au ralenti et au sabotage, soutenus sinon organisés par la Résistance[201]. En juillet 1944, un mois avant la Libération, la Cartoucherie qui doit livrer un million de douilles n'en fournit que 40 000. Aux usines Latécoère, les prototypes Junker sont détruits par l'action d'un commando de Résistants bordelais, l'Organisation civile et militaire (OCM). Aux usines de Saint-Martin-du-Touch, les mécanismes des hélices des avions Dewoitine sont rendus inutilisables[201].

Pénuries, rationnement et marché noir

Les difficultés d'approvisionnement que connaît Toulouse, rendues plus aigües depuis la sècheresse de l'été 1942 qui se poursuit jusqu'à l'été 1943, se prolongent les années suivantes. La présence des troupes allemandes, qu'il faut aussi approvisionner, renforce les difficultés. Au début de l'année 1943, la pénurie de lait est complète. Au printemps, la soudure est difficile[81]. En 1944, la situation n'est guère meilleure : si les conditions météorologiques sont bonnes, les réquisitions allemandes d'une part, et l'action des Résistants d'autre part (sabotage des voies de communication, destruction des récoltes par certains maquis), désorganisent l'approvisionnement[81].

La crise touche aussi le logement. Le surpeuplement de la ville, le manque de matériaux nécessaires à la construction ou à la rénovation des logements, mais aussi la création de nouvelles administrations par les autorités de Vichy et par les forces d'occupation, accélèrent la dégradation, voire le délabrement du parc immobilier toulousain[202]. Dans le domaine de l'énergie, les pénuries sont fréquentes. Les logements sont mal chauffés[202]. À cause du manque d'essence, les voitures sont équipées de tubes à gazogène, les fiacres hippomobiles, appelés « citadines », sont réutilisés, et les vélos-taxis apparaissent[203]. Le long du canal du Midi, ce sont à nouveau les chevaux qui tirent les péniches : son trafic baisse de moitié, mais son importance est d'autant plus cruciale qu'il prend une place centrale dans le ravitaillement de la ville[203].

Les loisirs

Les bistrots et les cafés restent très fréquentés par la population[107]. Si plusieurs cafés ont été réquisitionnés par les autorités allemandes, comme le café Lafayette (actuel no 15 place Wilson) et le café Sion (actuel no 3 bis boulevard de Strasbourg), les terrasses des autres ne désemplissent pas. Les Résistants n'hésitent d'ailleurs pas à s'y retrouver. Ainsi, c'est à la terrasse d'un café de la place du Capitole qu'est rédigé le manifeste de Combat. Jean Cassou et ses camarades aiment aussi se retrouver au Père Léon (actuel no 2 place Étienne-Esquirol). En 1943, à la terrasse du café-restaurant de l'Ours blanc (actuel no 2 rue Victor-Hugo), fréquenté par la Gestapo, Jean Cassou manque d'être arrêté... parce que suspect d'être juif[107].

Les bombardements

La ville de Toulouse est, à partir de 1944, la cible de plusieurs raids de bombardement, qui visent principalement les infrastructures stratégiques, et particulièrement les usines de fabrication d'armement et de construction aéronautique, ainsi que les différents aérodromes de la ville.

Le premier bombardement a lieu dans la nuit du 5 au 6 avril 1944. En quatre vagues, une quarantaine de bombardiers de la Royal Air Force britannique, ayant décollé d'Afrique du Nord, cible les usines Breguet de Montaudran et les usines de Saint-Martin-du-Touch. La DCA allemande, installée sur les coteaux de Pech David, abat un bombardier britannique et tue ses 6 occupants. Le bombardement détruit 80 % des installations aéronautique, mais il fait également du côté de la population civile 22 morts et 45 blessés, et laisse un millier de personnes sinistrées[204].

Le deuxième bombardement a lieu dans la nuit du 2 au 3 mai, à 1 heure environ. En sept vagues, une centaine de bombardiers vise les usines de l'ONIA, de la Poudrerie et les usines de Saint-Martin-du-Touch. La DCA allemande postée à Pech David est détruite mais, des fusées éclairantes ayant été lancées par les Allemands depuis des quartiers habités, afin de tromper l'aviation alliée, des maisons sont également touchées. Le bombardement fait 45 tués et 65 blessés dans la population[204].