夏朝(約前2070年-約前1600年[註3])是中國歷史記載的第一個中原部族[註4]世襲制朝代。一般認為夏朝的政治形態是由多個部落聯盟或複雜酋邦形式聯合組成,其主體部族稱為夏人。根據史書記載,禹傳位於子啟,改變原始部落的禪讓制,由天下為公轉變為家天下,開創中國近四千年世襲王位之先河[參5]。夏代共傳十四朝,十七王[註5],國君為姒姓,延續470年[註1],為商朝所滅。夏朝作為中國傳統歷史的第一個王朝,擁有較高的歷史地位,後人常以「華夏」、「諸夏」自稱,使之成為中國的代名詞[註8]。

依據史書記載,夏、商、周三代皆為封建王朝[註9],封建者,分封建國,君主與諸侯分而治之[參12],而夏朝是第一個世襲的氏族封建王朝[參13]。夏時期的文物[註10]中有一定數量的青銅和玉製的禮器[參14][參15],其年代在新石器時代晚期、青銅時代初期[參16]。雖然中國傳統文獻中關於夏朝的記載很多,但由於相關文獻大多成書較晚,且迄今為止尚未發現公認夏朝存在的直接證據,如夏朝同時期的文字作為自證物,因此近現代歷史學界一直有不少人質疑夏朝是否存在[參17][參18]。在河南省西部、山西省南部發現的二里頭遺址具備了屬於夏文化的年代和地理位置的基本條件,但由於一直未能出土類似殷墟甲骨卜辭的同時期的文字記載,始終無法證實來自夏朝[參19]。許多中外歷史學家認為,河南省偃師市二里頭遺址的全期或第一、二期,有可能是夏朝都城的遺蹟,不過目前仍在尋找確鑿的依據來釐清[參13][參20]。

國號

夏朝歷史上慣稱為「夏」[參21]。「夏」字的來源文字學界現今有了權威的說法,應為夏季之夏的本字[註11]。司馬遷記載「夏」是姒姓夏后氏、有扈氏、有男氏[註12]、斟鄩氏、彤城氏、褒氏、費氏[註13]、杞氏、繒氏、辛氏、冥氏、斟灌氏[註14]十二個氏族組成的部落的名號,以「夏后」為首,因此建立夏朝後就以部落名為國號[參27]。唐張守節則認為「夏」是大禹受封在陽翟[註15]為「夏伯」後而得名。又說,「夏」是從「有夏之居」、「大夏」地名演變為部落名,再成為國號[參21]。

歷史

據中國古代文獻記載,在夏后氏建立之前,曾出現過夏部族與周圍其他部族之間爭奪聯盟首領的頻繁戰爭。夏部族大約是在中國古史傳說中的顓頊以後逐漸興起的。有不少古代文獻均把夏部族追溯到顓頊[註16]。其中《史記·夏本紀》與《大戴禮記·帝系》稱鯀為顓頊之子,但還有某些文獻說鯀是顓頊的五世孫[註17]。這些文獻表明,夏部族很有可能是顓頊部落的一支後裔。一說夏部落起源於川甘青三省交界處岷江上游的岷山山脈一帶,而後逐漸沿隨古漢水上游,經過渭水中下游東遷至晉南、豫西伊洛流域[參26]。

有記載稱禹在石紐出生,有學者認為這是在羌人到來前蜀人的傳說,因蜀人自稱出自黃帝,因而同禹有血緣關係[參31][註18];有研究指出禹生石紐一說絕不可信[註19]。

中華人民共和國學者董楚平認為,夏人為百越族分支,北上在中原建立了夏朝[參32]。香港大學語言學者金鐘,經由語言學考證,認為百越族的分支北上,建立了夏朝與扶餘[參33]。

最早有文獻記載的一位夏氏族成員是鯀[註20]。《國語·周語》中說鯀作為夏部族的首領被封在崇[註21],故被稱為「崇伯鯀」。之後禹繼承了鯀,為「崇伯禹」。這表明夏部族早期活動於崇山[註22]附近[參37]。當時河水泛濫,為了抵抗洪水不少部落形成了部落聯盟,鯀被四岳推選領導治水,歷時九年而最終失敗。治水失敗的原因可能是因為他不善於團結部人及其他部落。《尚書·堯典》記載,堯最初認為鯀方命圮族、毀敗善類而反對鯀領導治水[參11],說明鯀在領導治水時,有不少部落對他不滿。《尚書·洪範》與《國語·魯語》中又提到「鯀障洪水」,說明鯀治水的方法主要用土木堵塞以屏障洪水,或許這亦是鯀治水九年失敗的原因之一[參38]。鯀治水失敗後,被殛死於東方黃海海濱的羽山[註23]。

(山東嘉祥武梁祠拓片,漢刻)

禹是鯀的兒子,鯀死後,禹受舜任命,繼任治水的工作。禹改進其父的治水方法,疏導河流,團結各部落的族人,終於將洪水治平。《史記·夏本紀》記載禹治水時「勞身焦思,居外十三年,三過家門而不入」,其刻苦精神得到後世傳頌,治水過程可能也促進了各部落族人的團結。《孟子·滕文公》提到了禹的治水方法:「疏九河,瀹濟、漯而注諸海;決汝、漢,排淮、泗而注之江。[參39]」禹亦倡導農業,強調「躬耕而有天下。[參40]」《韓非子·五蠹》贊禹「身執耒臿以為民先,股無胈,脛不生毛,雖臣虜之勞不苦於此矣。[參41]」

由於禹治水有功和促進農業生產,夏部族勢力增強。隨後舜又派禹去討伐三苗。禹屢次擊敗三苗,將三苗驅趕到丹江與漢水流域,鞏固了君權。《墨子·非攻》中說道禹克三苗後,「別物上下,卿制大極,而神民不違,天下乃靜。」可以說明禹在治水與討伐三苗勝利後,夏部族已成為部族聯盟首領。舜把帝位禪讓給禹,禹在塗山[註24]召集部落會盟,再次征討三苗[註25]。據《左傳》記載「執玉帛者萬國」參加了塗山會盟[參49],可見夏部落的號召力[參13]。有一次在會稽[註26][註27]部落會盟時,防風氏首領遲到而被禹所處死。古文獻中亦記載禹以諸侯部落路途的遠近來分別納貢約多少,可見夏氏族對其周邊部落經濟上的控制。禹曾推舉東方頗有威望的偃姓首領皋陶[註6]為繼承人,以示對傳統禪讓制的尊重[參37]。然而皋陶沒有等及禪讓,比禹早逝。禹又命東夷首領益[註28]為繼承人,然而有很多部落都不擁戴,反而擁戴禹的兒子啟[註29]。

禹死後,益沒有得到權位,反而在民眾的擁護下,啟得到了權位。關於這一段歷史的記載不一。《古本竹書紀年》記載稱,益即位後,啟殺益而奪得君位[註30]。另一說益繼位後,有些部族並沒有臣服益,而擁護啟,並對益的部族展開戰爭,最後啟勝而奪得權位。之後益率領着東夷聯盟討伐啟。經過幾年的鬥爭後,啟確立了他在部族聯盟中的首領地位[註31]。先秦文獻記載此事的共同點就是「公天下」變成「家天下」,中國中原地區從此出現「國家」[註32]的概念。[參35]這便是不少歷史學家所認為中國的第一個世襲王朝夏朝的起始[參13]。隨後不少傾向禪讓傳統的部族質疑啟的權位。啟都郊外的有扈氏[註33][註35],並說甘在其南郊[參53],龍山客省莊二期文化可能是有扈氏文化[參31]。另一說認為《左傳》中,「扈」、「雇」通假,「雇」見於河南安陽晚商殷墟甲骨卜辭,應該不會遠在陝西,與啟都陽翟(相傳今河南許昌禹州)也有相當距離。甘之戰正時夏朝建立初期,有扈氏、夏后啟均不具備如此長途作戰的條件。認為「扈」、「甘」二處在啟都遠郊,「扈」/「雇」在今新鄉原陽一帶,「甘」在今洛陽西南。[參54]仗義起兵[註36],率領軍隊向啟都討伐,與啟軍大戰於甘[註33]。戰前啟稱他的權位是「恭行天」的,這便是之後周朝天子論的雛形。啟擁有中原民眾的贊同,在人數方面佔有絕大優勢,最終擊敗有扈氏,罰貶做牧奴[註37][註38]。這兩次勝利代表中原地區的主流社會觀念已從原始的禪讓制度轉向了世襲制度[參35]。

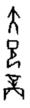

夏氏族原姓姒,但從啟開始改用國名「夏」為姓。同時啟不再使用伯這個稱號而改用后,即「夏后啟」[註39][註40]這個更中性的氏族稱號[註41]。楊寬認為「夏后氏」中的「夏后」二字實際是一聯詞,所以才不會出現「有夏氏」這種情況。又因「夏」、「下」上古同音[註42],懷疑「夏后」等同「下后」,地之「下后」對應天之「上帝」[參61]。《卜辭》甲骨文中的「后」字(![]() )是「居」字(

)是「居」字(![]() )[註43]的訛刻,「居」字又是「毓」字(

)[註43]的訛刻,「居」字又是「毓」字(![]() )的簡化,「毓」含有生育撫養之意,用「后」稱呼君主是遠古母系社會的孑遺蹟象。其實由於至今未發現夏人文字,夏朝君主的實際稱呼暫且無從考證。[參35][參62]。啟能歌善舞,常常舉行盛宴。其中最大的一次是在鈞台[註44][註45],此即鈞台之享,還在「天穆之野」[註46]表演歌舞。《山海經·海外西經》記載到啟在舞蹈時「左手操翳,右手操環,佩玉璜。[參63]」甚至有些文獻傳說啟曾經上天取樂舞。中國古老的樂舞文獻《九辯》、《九歌》與《九招》[註47]均稱啟為其原作者。啟統治期間,其子武觀[註49]時常作亂。《韓非子·說疑》說他「害國傷民敗法」,最終被誅殺[參66]。除了夏氏族內部的糾紛,為爭奪部落聯盟的權威,亦常常與東夷作戰。

)的簡化,「毓」含有生育撫養之意,用「后」稱呼君主是遠古母系社會的孑遺蹟象。其實由於至今未發現夏人文字,夏朝君主的實際稱呼暫且無從考證。[參35][參62]。啟能歌善舞,常常舉行盛宴。其中最大的一次是在鈞台[註44][註45],此即鈞台之享,還在「天穆之野」[註46]表演歌舞。《山海經·海外西經》記載到啟在舞蹈時「左手操翳,右手操環,佩玉璜。[參63]」甚至有些文獻傳說啟曾經上天取樂舞。中國古老的樂舞文獻《九辯》、《九歌》與《九招》[註47]均稱啟為其原作者。啟統治期間,其子武觀[註49]時常作亂。《韓非子·說疑》說他「害國傷民敗法」,最終被誅殺[參66]。除了夏氏族內部的糾紛,為爭奪部落聯盟的權威,亦常常與東夷作戰。

杼全面地繼承了大禹的事業

夏啟死後,其子太康繼承后位。太康只顧遊玩,不理政事[參67],在位期間,夏部族權威削弱,東夷部落趁機西進。東夷部落有窮氏有一位善射的首領羿[註50][註51]。羿率軍從東夷屬地鉏[註52]遷至夏后氏的屬地窮石[註53],與當地的夏人通婚,形成了有窮氏[註54]。羿在夏民的擁護下奪得了夏政[註55]。隨之太康投奔斟鄩[註56]的斟鄩氏。

羿奪得權位後並沒有稱王,而是把太康之弟中康立為王。但事實上國事全由羿來治理。此舉引起不少部落的不滿。其中主持天象活動的和氏與羲氏公開反對。羿說他們廢時亂日,派胤[註57]率兵討伐羲和二氏,戰前作誓師辭《胤征》[註58],在戰中取勝[註59]。

中康死後,其子相繼位。隨後投奔與夏同姓的斟鄩[註56]、斟灌二氏[註60]。從此,羿獨承王位。羿好射獵,不善治理,得權後,他像太康一樣,好狩獵而荒廢國事。他廢棄武羅、伯困、龍圉等忠臣,重用被伯明氏驅逐的不孝子弟寒浞[註61]。寒浞年少時因造謠惑眾被伯明氏君主所逐,後被有窮氏首領羿收養,成為有窮氏的一員,得到重用[註62]。寒浞勢力日益強大,後來趁羿在外射獵的機會將羿及其家人殺掉,霸其權、奪其妻,生下豷[註63]、澆[註64]二子。寒浞把戈[註65]封給了他的兒子豷,把過[註66]封給了他的另一個兒子澆。澆受父命率兵先後滅掉親夏的斟灌氏與斟鄩氏,殺了在斟鄩躲避的相。相的妻子[註67]緡[註68][註69]當時已懷下相的兒子,她從牆洞逃走至其母親有仍氏[註70][註71]家裏避難,不久生下遺腹子少康[註72]。

少康長大後,為有仍氏牧正[註73]。澆聞訊後,派人追殺有仍氏,少康無奈投奔有虞氏(舜之後裔),作了庖正[註74]。有虞氏首領虞思[註75]膝下無子,僅有二女[註76]。他將二女許配少康,賜給他田一成、眾一旅[註77][註78],並把綸邑[註79][註80]交由少康管理。少康以綸邑為根據地組織餘下的夏族民眾,設官分職。派女艾到澆廷中密探,準備恢復夏室[參69]。此時,躲避在有鬲氏[註81]的夏室遺臣靡[註82]得知少康準備奪回政權,親自帶領斟灌、斟鄩氏的殘餘民眾與少康會師,聯合擊敗了寒浞。復立少康為夏后。而後少康滅澆於過,又派他的兒子杼[註83]滅豷於戈。至此,控制中原三代四后近百年的東夷有窮氏覆滅,結束了四十載的「無王」時期[參3]。夏由此復國,後世稱「少康中興」,少康統治時期,少康將其子無餘封於會稽山,即後來的越國[參70][參71]。通過太康失國至少康中興的這段敘史可以看到夏后氏平定中原方國部落(尤其是東夷部落)的歷程[參13]。

少康之子杼繼承后位。他了解東夷對夏王室的不滿,為了鞏固在東方的勢力,他把都城從原[註84]東遷至老丘[註85]。他重視發展武器和製造兵甲。文獻中常常有「杼作甲」、「杼作矛」的說法。他還派人討伐東南沿海地區的東夷(今山東南部、安徽東部、江蘇一帶)。傳說其獲取了吉祥物九尾狐。夏朝的版圖在杼的統治下擴張到了東海(今黃海)之濱。杼在位期間是夏朝最昌盛的時期。夏人對杼格外尊重,為杼舉行過「報祭」[參37]。《國語·魯語》說道「杼能帥禹者也,夏后氏報焉」,認為杼全面地繼承了禹的事業。

杼之子槐在位時,東夷部落與華夏部落開始和平共處。其中畎夷、于夷、方夷、黃夷、白夷、赤夷、玄夷、風夷、陽夷,居於淮河、泗水流域的九個部落(即九夷)通常向夏后納貢祝賀。槐逝後,其子芒繼位。芒逝後,其子泄繼位。這期間東夷部落與華夏部落逐漸同化。泄在位期間東夷部落已基本同化,於是他開始向西方發展。同時,他開始對順從夏室的方國部落封土封號。這便是數世紀後諸侯制的起始。泄逝後,其子不降[註86]繼位。他曾多次率兵征討西方的九苑[註87]。

(山東嘉祥武梁祠拓片,東漢刻)

不降年邁時,內禪於其弟扃[註88]。扃逝,其子廑[註89]繼位。廑繼位後不久便病死,其堂兄不降之子孔甲繼位。他改變夏禮中祭祀祖宗的傳統,開始祭祀天帝。《史記·夏本紀》記述孔甲「好方鬼神,事淫亂」[註90]。不少方國部落開始對夏室不滿,但華夏部落與東夷部落的關係仍然友好。夏后氏自孔甲開始日趨衰落[註91]。孔甲逝,其子皋[註92]繼位。皋逝,其子發[註93]繼位。這段期間,方國部落與夏室的關係惡化,氏族內部的糾紛也激烈化。從孔甲經皋與發,至履癸(別名夏桀)內亂不止。

發逝後,其子履癸繼。桀善武,《史記·律書》記載:桀「手搏豺狼,足追四馬[註94][參74]」。桀在位期間,夏室與方國部落的關係已經破裂。給夏上貢的部落不斷減少。桀因此常常討伐不順從的部落。古文獻中說桀貪色,他在擊敗某個部落後會從部落中挑選出鍾愛的女子作為妃子。《國語·晉語》提到的有施氏[註95][註96],《竹書紀年》提到的岷山氏、末喜氏均遭此下場。其中末喜氏的妃子妺喜早已與伊尹結好,桀卻在洛把她奪走,伊尹憤怒中投奔商湯[註97]。桀的屢次征伐也惹怒了不少較有權威的部族。有緡氏[註98][註99]因不服從桀而被滅。活動於今山東省西南部的子姓商部族正在這夏亂期間興旺了起來。桀又因商不服的藉口討伐商首領湯並敗之。湯被囚禁於夏台[註100][註45],隨後獲釋。除了夏室對外關係惡化外,文獻中還提到桀在廷內用人失當。

桀只顧享樂不顧民間疾苦。傳說夏民詛咒桀早日歸天,桀聽聞笑說自己是天上的太陽,太陽不死,他也死不了,夏民便指着太陽,責問太陽何時破滅,情願與之同歸於盡[註101][參77]。大約在前17世紀末前16世紀初,商部族首領湯,利用夏民恨桀的心理,聯盟方國部落討伐桀。滅了親夏部族韋[註102]、顧[註103]、昆吾[註104][註105]後與桀開戰。湯的勢力大,桀抵擋不過,且戰且逃,最終戰敗於有娀氏舊址。桀逃至鳴條[註106],湯追之,展開了大戰。桀再次被擊敗,被湯放逐於歷山[註107],與末喜氏同居,最後跑到了南巢[註108]之山,並死於該處。《淮南子·修務訓》所載稍有不同,說湯「整兵鳴條,困夏南巢,譙以其過,放之歷山」[參79]。在後世的傳說中,夏后桀被描寫成一代暴君,後人常將夏后桀與商紂王、周厲王和周幽王四個禍國殃民的暴君並稱,但在較早的文獻中關於桀的記載甚為簡略。《尚書·湯誓》記載商湯伐桀時舉說桀的罪狀只是「率遏眾力,率割夏邑」[參76]。鳴條之戰,夏室被推翻,在方國部落的支持下湯在亳[註109]稱「王」,建立商王朝,成為中國歷史上的第一次朝代更替。中國的首個世襲制政權,夏朝,傳十四世、十七君[註5],歷時四百七十一年[註2],於前17世紀末、前16世紀初滅亡。

夏滅亡後,剩餘勢力除了主要留居中原[註110],還有兩支分別向南方、北方遷移。桀帶着不少夏部落的民眾從歷山南遷至南巢,這便是南支。」商湯王因帝寧之故都,封夏室的一支姒姓貴族於杞國,以奉祀宗廟祖先[參82][參83]。《史記·陳杞世家》載夏裔在「殷時或封或絕」[參84]。周武王滅商為王之後,封大禹的後裔東樓公於杞地,延續杞國國祚,主管對禹的祭祀。春秋末期,孔子因為崇尚夏禮,還特意去杞國訪問考察[參85]。少康時受封在越國的一支,夏禹姒姓後代世代在浙江紹興會稽山禹陵村為禹守陵至今[註111][參87]。

傳說向北一支進入蒙古草原,與當地諸部落融合,有人認為這便是後人所稱的匈奴。《史記·匈奴列傳》載道「匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳維[註112][參88]」。《括地譜》更詳細地解道「其(指桀)子獯粥[註113][註114]妻桀之妻妾,避居北野,隨畜移徒,中國謂之匈奴。[參89]

郭沫若、胡厚宣、程憬等認為甲骨文中的土方就是戰敗後的夏[參90][參91][參92]。根據卜辭記載,土方是位於殷西北方的一個強大方國[註115],是武丁以及先前商王的長期征討的對象。武丁征服土方後,在其腹地「唐土」建設大型城邑「唐」,鎮壓控制土方人民,此後不再有土方叛變的記載[參91]。周初,成王封晉國始君唐叔虞於此[參93]。近年也有學者,包括李學勤和蔡哲茂等,認為甲骨文和先秦文獻中的「西邑」可能才是夏朝真正的國號[參94]。

勢力範圍及行政區劃

夏朝是部落城邦聯盟到封建國家的過渡期,因此沒有明確的疆域,夏氏族與其他部落城邦的關係很多就像是宗主國與朝貢國一樣,但又有些方國是受夏室分封的,就如同諸侯國,故僅能以勢力範圍來表示其影響力。夏部落的十一支姒姓氏族與夏后氏中央王室在血緣上有宗法關係,政治上有分封關係,經濟上有貢賦關係,大致構成夏王朝的核心領土範圍[參95]。夏西起河南省西部、山西省南部,東至河南省、山東省和河北省三省交界處,南達湖北省北部,北及河北省南部。這個區域的地理中心是今偃師、登封、新密、禹州一帶[參37]。當時夏的勢力延伸到黃河南北,甚至長江流域。夏朝早期,夏部落主要在山西中南部的河內地區[註116]活動,沿汾水、河水向東南方向遷途,晚期至河南中部伊、洛河流域。《國語·周語上》謂,「昔伊洛竭而夏亡[參96]」,可見伊洛河水對夏晚期都畿的重要性[參35]。

(宋·《禹貢山川地理圖》)

根據《尚書·禹貢》記載,夏朝的行政區劃採行九州制,大禹治水成功後,將中土分作冀、兗、青、徐、豫、揚、荊、梁、雍九州[註118],又從九州攫取金屬石礦[註119],鑄造九鼎作為國家權利的象徵,因此「九州」成為中國國家的代名詞,而「定鼎」意指建立政權[註121][參57]。《禹貢》九州的內部劃分可能如下[參100]:

- 一、冀州,夾右碣石入於河,三面距河,是各州貢道必經之處。今山西、河北省境、遼寧西部。

- 二、兗州,浮於濟、漯,達於河。今山東西部、河北東南角。

- 三、青州,浮於汶,達於濟。今泰山以東之山東半島。

- 四、徐州,浮於淮、泗,達於河。今淮河以北之江蘇、安徽以及山東南部。

- 五、揚州,沿於江、海,達於淮、泗。今淮河以南之江蘇、安徽、浙江、江西。

- 六、荊州,浮於江、沱、潛、漢,逾於洛,至於南河。今湖北、衡山以南地區以及江西西北端。

- 七、豫州,浮於洛,達於河。今河南、湖北北部、陝西東南、山東西南角。

- 八、梁州,浮於潛,逾於沔,入於渭,亂於河。今四川以及陝西、甘肅南端。

- 九、雍州,浮於積石,至於龍門西河,會於渭、汭。今陝西、甘肅、寧夏、青海東北部。

近代有學者認為九州託名為大禹之為事,其實是戰國時人對天下區劃的臆測,夏代國家處於萌芽階段,政治輻射一般不出都邑腹地,京畿之外通過氏族制的封邦建國以及通婚結盟達成關係。因為領域狹小,沒有必要也沒有能力由單一的中央政權劃分政區[參97]。

遠古時期尚未有明確的都邑概念。社會處於半畜牧遊獵、半農耕定居的階段,夏部族民隨同首領以及族中壯丁遷移。耗盡當地的資源後便遷移他地,不常駐一處。夏后的居地稱作「大邑」或「夏邑」,這是國家首都的原始概念[參13]。文獻記載夏族首領先後定居大夏、夏墟[註122]、高密[註123]、陽城、陽翟、晉陽、平陽、冀[註124]、安邑、夏邑、斟鄩、帝丘[註125]、綸[註79]、原、老丘[註126]、西河、河南等十七處[註127]。這些都邑的具體地望均已然無從考證,其中可能有一些為同一城邑之別名[參13][參35]。

| 夏部落首領居地變遷 [參13][參26][參53][參105] | |||

|---|---|---|---|

| 首領 | 居地 | 今地 | |

| 鯀 | 大夏[註128] | 相傳今山西運城夏縣[參26] | |

| 崇[註21] | 相傳今河南洛陽嵩縣[參53] | ||

| 禹 | 高密[註123] | 相傳今河南洛陽新安縣境內[參106] | |

| 陽城[註129] | 具體所在有多種說法,其一,相傳今河南登封告成鎮[參105] | ||

| 陽翟[註129] | 相傳今河南禹州[參105] | ||

| 晉陽[註130] | 相傳今山西太原晉源鎮[參26] | ||

| 平陽[註130] | 相傳今山西臨汾西南[參26] | ||

| 安邑[註128] | 相傳今山西運城夏縣東北[參26] | ||

| 啟、太康 | 陽翟 | 見上 | |

| 太康、中康 | 斟鄩[註56] | 一說今河南洛陽老城區東18公里二里頭遺址, 一說今河南鞏義西南29公里芝田鎮稍柴村[參13][參105] | |

| 相 | 帝丘[註125] | 相傳今河南濮陽西南[參105] | |

| 斟鄩 | 見上 | ||

| 斟灌 | 一說今山東省濰坊市壽光市東北四十里斟灌店[參105] | ||

| 羿 | 鉏[註52] | 一說今河南滑縣[參5] | |

| 羿、寒浞 | 窮石 | 相傳今河南洛陽南[參53] | |

| 少康 | 綸[註79] | 相傳今河南商丘虞城縣西[參26] | |

| 夏邑 | 相傳今河南商丘夏邑縣[參26] | ||

| 帝丘 | 見上 | ||

| 少康、杼 | 原 | 一說今河南濟源西北2公里廟街原城[參13][參105] | |

| 杼、槐、芒、泄、不降、扃、廑 | 老丘 | 相傳今河南開封市開封縣杜良鄉國都里村[參105] | |

| 廑、孔甲、皋、發 | 西河 | 一說今河南安陽東南[參105] | |

| 桀 | 斟鄩 | 見上 | |

| 河南 | 一說今河南洛陽老城區東18公里二里頭遺址[參13][參105] | ||

方國是由原始氏族部落轉化形成的小型國家。這些邦國位於王畿之外,不受夏后直接管轄。一些方國只是大的部族,另有一些較大的方國已經建立了國家組織,規模甚至大於夏后氏[參107]。有窮氏代政期間,少康曾投奔有仍、有虞氏,在那裏承當牧正和庖正。

有仍氏又名有任氏,風姓,居於山東濟寧微山湖畔[註133],是太昊、少昊的後裔。有仍與夏后來往密切,之間有通婚現象。相妻緡來自有仍。相被寒浞殺害時,緡已方妊,她避居故鄉,在有仍生下少康。少康復興後,封有仍族人於任國。

有虞氏乃虞幕、帝舜之後,活動於豫西北、晉南古汾水流域。舜老時,認為己兒商均不賢不肖,所以禪位於禹。禹仿效堯傳舜時舜先讓位於堯子丹朱[註134]的做法,讓位於商均,然民眾紛紛擁護禹而不理睬商均,於是禹繼承了帝位,將商均分封於河南虞城附近。四世後,夏室中衰,年輕的少康逃到有虞避難,得到了首領虞思[註75]的大力協助,這才使夏王室終得扭轉局勢,有虞氏直接關係到了夏后氏的存亡。

一說偃姓乃皋陶後裔。禹老時,薦皋陶為繼承人,然皋陶先禹而死,禹又薦伯益。禹死後,伯益效仿常規,先讓位給禹子啟,不料啟深得民心,得到了民眾的擁護,伯益失權。益不善罷甘休,於是與啟作戰,結果戰敗被殺。皋陶之後被封於東南六[註135]、英、許三地[參27]。

有扈氏[註33]為夏之同姓部落。啟奪益位,有扈不服,以「堯舜舉賢,禹獨與之」為名反對啟的統治,結果在甘大戰中失敗,其部眾被罰貶為牧奴,世代從事畜牧。

胤子伯靡原為臣服夏后的部落首領[註136],太康失國時又歸附后羿,寒浞殺羿後逃奔有鬲氏[註81]。靡聞知少康準備復興夏室,組織有鬲、二斟兵民與少康會師。

斟灌[註137]、斟鄩氏[註138]統稱「二斟」,與夏后同為姒姓[註139],是夏代早期重要的親夏氏族。二氏族在夏后氏的東南遷徙過程中與之融合,夏代晚期斟鄩之地更成為夏后的都邑,偃師二里頭遺址可能就是斟鄩[參109]。無王時期,寒浞命子澆率兵滅二斟,同時殺死躲避斟鄩的夏后相。其剩餘勢力又在數年後加入少康和伯靡的聯軍,復興夏室[參68]。

有緡氏[註98][註140]為少昊另支後裔,是夏晚期東方的強大方國。夏桀在有仍召開盟會,有緡首領因不滿桀的統治,憤慨歸國,桀遂滅之。

有莘氏[註141][註142],帝嚳高辛氏之後裔,啟時的支子封國。夏商之際,在伊尹的幫助下,有莘氏與商湯在北亳[註143]結盟,湯還從有莘氏娶妃[參13]。

周邊部族

「苗」與「蠻」在上古漢語中同音同意,三苗與後世的南蠻應是同源[參35]。《戰國策·魏策》記載了三苗的地望,東面洞庭,西面彭蠡[註144][註145],北起文山,南接衡山[註131]。堯舜時期,洪水泛濫,三苗趁機在東南作亂,曾與驩兜、共工和治水失敗的鯀被四岳合稱為天下「四罪」,必懲之方才咸服民眾。舜派禹降服苗民,未得結果。舜晚年又親自南征,途中在蒼梧之野病逝。禹繼續征苗事業,作誓師詞《禹誓》,與苗軍展開了一場歷時七十天的大戰,克服苗師,平定三苗[參112]。從此三苗衰微不振,退出了歷史的舞台[參113]。

(南宋·馬麟繪)

夷人位居中原之東,故稱東夷,以擅長弓矢著名。東夷部族起初分佈在河北保定易縣至燕山南麓一帶,在夏商時期分作四部,一支留居冀中,北支環繞渤海灣遷至遼東、朝鮮半島,南支經山東南下到江淮地區,另有西支遍及華北平原西部山西、河南二省,最遠達陝西,這一支在夏朝早期與夏后氏構成矛盾,曾在太康至杼的期間對夏后氏政權構成不小的威脅。有窮氏為東夷少昊後裔[註146],興於窮桑[註147],其後北遷至渤海之濱鬲[註81],在那裏逐漸壯大。五帝時期曾加入有虞氏的部落聯盟,協同舜帝驅逐大風、十日、九嬰、猰貐、鑿齒、封豨[註148]、修蛇等逆盟部落,威望一度振興。夏初,有窮氏西遷於鉏,逼近夏后氏的心臟區域。太康時,夏室中衰,有窮氏首領羿藉機西進。南渡黃河,滅結封豨、夔、洛伯、河伯四個夏后屬國,佔據嵩山北麓、河伯故地窮石。遂後奪取夏都斟鄩,淫放太康於豫東,另立其弟中康。中康陟,子相立,羿遂代之,如此奪取了政權。八年後,羿被義子寒浞殺害。寒浞烹羿之肉強迫羿子吞食,羿子不肯便被寒浞殺害。寒浞又娶羿妻純狐氏,生豷、澆二子。寒浞殘暴昏庸,夏后少康聯合有鬲氏降臣靡、有虞、有仍、斟灌、斟鄩等親夏氏族一舉滅掉了豷、澆和寒浞。有窮氏族人自此離開河洛地區,向西南遷徙[參114]。東夷族的東南支分為九族,統稱「九夷」。《竹書紀年》記載,相時,「于夷來賓」,而少康復國時,只有方夷歸附,其餘八支繼續與夏部族抗爭。少康子杼在位期間,大力改善軍事裝備,作甲作矛,屢敗夷人,把夏后的勢力擴張到東海之濱。至杼子槐時,九夷紛紛歸附夏后,往後夷夏彼此和睦[參3]。夏朝末年,夏桀曾派九夷之師伐商,迫使成湯入朝。

商部落子姓,始祖契[註149]為有娀氏簡狄所生。契為禹同期人物,居於黃河下游,曾協助大禹治水[註150]。經昭明、相土、昌若、曹圉、冥五位先公,商部落從冀東發展到豫北。冥任夏后水官,在治水過程中死去[參116]。冥子王亥在位時,商部落經濟達到新的高峰,《卜辭》記載王亥一次祭祀可用牲多達五十頭牛。為解決牲口過剩、不易畜養的問題,王亥將一部分牛羊托寄於河伯氏和有易氏。有易氏首領綿臣[註151]卻得寸進尺,強迫王亥交出所有牲口,王亥拒絕,綿臣便將其殺害,奪走牛羊[參117]。後來王亥之弟王恆從綿臣手中奪回了牛羊。王恆之子上甲微又聯合河伯氏討伐有易氏,殺死綿臣。商部落在有易氏沒落的同時強大了起來[參13]。主壬、主癸時期,商部落勢力不斷上升,他們拉攏黃河下游各氏族部落,一步步逼近中原夏后氏地區。天乙湯繼位後,網羅人才,在伊尹、仲虺、女鳩、女房的協同下,始征葛[註152],又先後消滅韋、顧、昆吾[註105]等親夏氏族,削弱夏后勢力,「十一征而無敵於天下。[參119]」湯趁夏地發生旱災,起兵西進,在鳴條與夏后桀展開激戰,桀抵擋不過,經歷山逃至南巢。湯在西亳稱王,夏朝覆滅,商朝成立[參120]。

政治體制

夏時期社會上已經出現了一些代表性的國家機構與制度。夏朝的國家機構直接來源於部落聯盟機構,其特徵為[參5]:

- 國家直接管轄的範圍僅限於本氏族內部。超出夏后氏本部落之外,其他部落首領在自己的領地上,享有較為獨立的管理權和統治權;對於夏后,他們則以臣服和納貢的方式,表示其相互關係。

- 在政權形式及管理制度方面,具有專制、民主二重性,表明了國家制度開始由氏族民主政體向君主政體過渡。

當時存在着以夏王朝夏后氏為核心的方國部落聯盟,這些方國部落都是在夏后氏的氏族封建制度下形成,而後與夏后保持一定關係並得到夏后的保護。《詩經》在講述湯與桀的戰爭時道,「韋、顧既伐,昆吾、夏桀」[參78],說夏后的封國豕韋氏[註102]和顧氏[註103]協同昆吾氏[註104]、夏后氏參與戰爭。而東夷族有窮氏的后羿能夠「因夏民以代夏政」[參68],亦可見有窮氏與夏后氏親近的關係。文獻記載中將太康失國與少康復國的原因歸結於太康、相、寒浞三君常日在外巡獵,不恤民事,然而夏朝前期農業尚不發達,原始社會的捕獵任務全由部落內部的強丁壯男承擔,君主在外打獵應屬正常的生產活動,不會是喪權失國的主要原因。夏朝初期存在着夏部落與非夏部落犬牙交錯的雜居景象,族群之間的鬥爭連綿不斷。夏部落最大的威脅來自東方的夷部落,如此二個大部落展開了百餘年激烈的夷夏之爭,在杼、槐之際才拉下帷幕。太康失國至少康復國整整四十年的「無王」時期證明東夷族此時勢力的強盛,也反映夏后政權的基礎並不紮實。身為東夷部落的羿,能夠獲得夏民的同意,通過驅趕太康的形式,奪得夏后權位,這其中仍存有「衰德而代之」的原始社會的民主禪讓特徵[參35]。

太康失國後,少康曾一度投奔舜之後裔,有虞氏。有虞氏首領虞思[註75]秉着思夏之德,額外照顧年輕的少康,賜予二女、田一成、眾一旅,並將綸邑轉交給少康治理,這使得少康在困難關頭得一立足之地。然而有虞氏與夏后氏並無直接血緣關係,只是少康的五世祖禹曾被虞舜推薦為部落聯盟共主,而後禹又破禪讓禮傳位於子。五世後的有虞氏首領似乎並沒有顧及往過,轉而大力支持夏后氏的傳子制,這表明夏后氏的臣屬部落開始認可夏部落的「家天下」統治,認為夏后氏的統治才是正統的[參5]。

夏后政權建立的國家是個原始的雛形國家,因其生產力低下、政治機構不完善、交通系統落後,所以夏后的勢力局限於百十里內的王畿地區。夏畿以外的地區只能通過結盟和好的方式維持影響。這種局勢是夏、商、西周,上古三代共有的國家特徵[參13]。

《禮記·祭義》言,「昔者,有虞氏貴德而尚齒,夏后氏貴爵而尚齒」,反映夏人對官位的重視,也從側面說明夏代的職官已有明顯的高低等級區別[參121]。後期文獻中也提供了夏時已設大小官職的線索。《尚書·甘誓》的「大戰於甘,乃召六卿,王曰:嗟[註153]!六事之人,予誓告汝」和《墨子·明鬼》的「左右六人」中指的六事之人、六卿、六人,可能是類似周時的六卿,夏后左右掌管國家事務的六位大官[參122]。《禮記·明堂位》提到的「夏后氏官百」則是六事之人的下屬官員[參123]。官百之「百」指數多,並非整數,但關於百官職位的記載寥寥無幾[參57]。夏時官職多稱「正」,有掌管畜牧牲畜的牧正,掌管烹飪廚事的庖正,和專司造車的車正。「正」官下面還存在稱作「工」的小吏。《夏書》載,「遒人以木鐸[註154]徇於路[參124]」,夏后向四處巡征詩歌和意見的官員稱作「遒人」。《夏書》又載,「辰不集於房[註156][註157],瞀[註158]奏鼓,嗇夫馳,庶人走。[參125]」,講述發生日食的時候,有「瞀」官擊打大鼓以示於眾,官吏和庶民各自奔走相告。「遒人」、「瞀」、「嗇夫」應該都屬於「工」級的小吏[參57]。夏后可能還有專司占卜卜筮的「官占」[註159][註160]。《墨子·耕柱》記載夏后啟鑄造陶鼎於昆吾時曾通過他的卜官,翁難乙,求問天神[註161][參99]。九州的五服貢賦是夏后氏的主要經濟來源,「夏后氏官百」中當有諸多官員專司賦役徵收事務[參13]。《尚書·夏書》中有關於設官分職過程的概述,載道「賦納以言,明試以功,車服以庸。[註162][參128]」

(清·《欽定書經圖說》)

夏代的氏族封建制度在經濟方面亦有體現。《尚書》載「四海會同,六府孔修。庶土交正,厎慎財賦,咸則三壤成賦,中邦錫土、姓,祗台德先,不距朕行」[參98],說四海之內的氏族部落都歸附夏后,金水木火土谷六種物質皆受到治理,明晰各處田地的優劣,將其分入三等以決定賦納數量,使得賦納得其正而不偏頗,賜土、賜姓,根據方國部落與夏后氏關係之密切疏遠定出封建的先後次序。《禹貢》一篇又列出九州賦納物品的具體情況,將物品數量分作上上、中上、下上、上中、中中、下中、上下、中下、下下九等[註118]。又根據與夏后氏都邑地理距離的遠近分作甸、侯、綏、要、荒「五服」[註163]。

- 甸服:距離夏都城五百里以內的方國部落是夏都城的主要糧食供應區。百里之內者賦納帶秸稈的穀物;再往外百里者賦納禾穗;三百里外者賦納帶稃的穀物;四百里外者賦納粗米;五百里外者賦納精米。

- 侯服:距離夏都城五百至一千裏間的方國部落是夏后氏的氏族諸侯部落的封地。先小後大,五百里至六百里為采地[註164](即卿大夫的封地);六、七百里為男爵小國;八至千里地為侯伯大國。

- 綏服:距離夏都城一千至一千五百里為夏后勢力所及的邊緣區域。其三百里內的可推行掌管文化教育,二百里外的推行發揮武威衛戍。

- 要服:距離夏都城一千五百至二千里為夏后氏必須通過結盟交涉的方法而施加影響的區域。三百里內通過同盟和平相處,二百里外為夏民的流放地。

- 荒服:距離夏都城二千至二千五百里處為其他部落的疆域,與夏后氏只有間接的溝通。三百里內的是各少數部族,二百里外是流放地。[參129]

九等和五服的描述是周人對夏朝賦納經濟的看法,非必夏代實況。如鐵、鏤不大可能是夏代所見物品,夏時期的諸侯爵位也無法考證。但是其中反映的一些看法,如夏后根據道途遠近及各地生產情況來繳納不同的產物,應當為夏代實況[參13]。

論述夏朝的賦納制度,《孟子》曰「夏后氏五十[註165]而貢,殷人七十[註165]而助,周人百畝而徹,其實皆什一也」[參39],意在夏人的「貢」、殷人的「助」和周人的「徹」制度實際都是在繳納民戶年產總和的十分之一,而且夏商周三代的田賦制度一脈相承,顧炎武更據此認為「古來田賦之制,實始於禹」[參130]。周朝的什一法是將一家民戶在數年之間的收成總和平均後取出一個中庸常數作為繳納數量[註166],以夏朝的生產力和政權輻射力看,還沒有能力履行這種實物地租制度。孟子記載的「貢」字,意味着民眾與貴族間沒有太大的強制成分,而且可能存在一定程度的自願性。這種民眾自主性質的賦貢制度符合夏時期落後的生產力與夏后氏尚不完備的政權機構的情景,也接近於原始氏族部落的民主經濟秩序。夏朝末期,夏后氏與方國部落的關係惡化,夏后桀四處討伐,他提升田賦數額以充軍費,從而加重人民負擔,激化不滿情緒,使之最終離棄夏后投奔商湯。征夏之際,湯曾誓言於眾,「『夏罪其如台[註167]?』夏王率遏眾力,率割夏邑,有眾率怠弗協」,指訴桀的主要罪狀。桀在什一「貢」賦之外征役民兵,而後民眾不滿便採取不合作的態度。轉看殷商的「助」法制度,平民百姓在農業生產義務外另有以兵役為主的徭役責任,其結果是助法體系下的商族的可動員兵力大於夏后兵力[參13]。

古文獻記載夏時期已具備較完善的刑法制度。《尚書·呂刑》中說道「穆王訓夏贖刑作呂刑」,便是指周穆王將夏朝的《贖刑》作為制定周國刑法制度——《呂刑》的重要參考。而文中提到的《贖刑》很可能與《左傳》「夏有亂政,而作禹刑[註168]」的《禹刑》[註169]實為一物[參132][參133]。然《贖刑》[註170]、《禹刑》是否為夏之刑法,具體內容如何,今已無可考。《左傳》中引述《夏書》中關於夏時刑法載「昏[註171]、墨[註172]、賊[註173],殺」[參134],指觸犯昏、墨、賊這三種罪過的人要判死刑。晉國叔向稱這種刑法為「皋陶之刑」[參135]。雖然死刑觀念應在新石器時代早已產生,但禹的理官皋陶可能是第一個將死刑法律化的人物[參57]。夏后槐的「圜土[註174]」[註175]、商湯被夏桀囚禁的「夏台」便是夏時的監獄[註176],為中國史書記錄最早的監獄[參27][註177]。圜土是一種原始的監獄,在地下刨挖圓形的土牢,在地上搭架籬笆圈圍土牢[參57]。《大禹謨》謂「戒之用休,董之用威,勸之以《九歌》,俾勿壞」[參138],評價夏后立刑法是對民眾進行治理的一種手段[參13]。

軍事制度

夏朝軍事制度的具體情況因史料匱乏, 難以考證,只得從戰爭史中窺視夏朝的軍事制度。《甘誓》啟與有扈氏的戰爭的敘述中提到夏后召令六卿[註178][註179],六卿是六路軍隊之將領的統稱[註180],六卿各領一軍,夏后擁有最高軍權,指揮六卿,可見夏時已有軍權集中的制度。《甘誓》記載了夏后啟在準備討伐有扈氏時發佈的動員令,此乃中國歷史最早的軍法記載。是篇謂,「左不攻於左,汝不恭命;右不攻於右,汝不恭命;御非其馬之正,汝不恭命。用命,賞於祖;弗用命,戮於社。予則孥戮汝。[註181][參122]」反映啟時的軍法還是相當嚴厲的[參57]。 《司馬法·天子之義》載,「旂,夏后氏玄首,人之執也。章,夏后氏以日月,尚明也。[參140]」似乎說明夏后的軍隊在戰場上有旗手使用黑旗指揮, 其兵卒以日月章符彼此識別[參141]。

結合文獻記載與考古發現可知夏代有車兵和步兵兩個兵種,當時還沒有騎兵。夏時已有木製的馬戰車[註94],車上的兵士分為左、右、御,御者駕馭戰車、指揮作戰,左右二排兵士守護御者。但就遠古的生產力而言,馬車的製造極為有限,只可供夏后或上級將領指揮使用,車兵也不會是戰場上的主力。步兵是夏代軍隊的主要組成部分。當時兵農合一,沒有將軍隊職業化,和平時期從事正常的農業、畜牧活動,在戰爭時期變成軍事力量[參142]。遠古兵器出自生產勞動工具,多數器件具有戰爭和勞動的雙重用途。根據二里頭文化遺址的考古發掘,夏代兵器以木、石、骨制兵器為大宗,另在三期以後發現少許青銅兵器。木製兵器以殳、棒、弓為主,因木胎易腐,殘存器件較少。石制兵器種類很多,以石斧、石鉞、石戈、石球、石制箭鏃、石制矛頭為代表。骨蚌多用於箭鏃製作,以及用於增強木殳、木棒殺傷力的輔助物。三期以後出現青銅兵器,但一直處於少數,可能供應夏后、將領以及社會上層人士佩戴。此外還有青銅和玉石製作的禮儀兵器作為貴族的隨葬品[參143]。

人口

夏朝的人口是一個懸而未決的問題,由於年代久遠,只得通過數學推擬進行研究。劉昭曾為《後漢書·郡國志一》補註,引用皇甫謐之《帝王世紀》道,「及禹平水土,還為九州,……民口千三百五十五萬三千九百二十三人。[參144]」實際是皇甫謐根據秦漢西晉的人口逆推計算得出的數字[註182]。現代學者宋鎮豪根據少康割據綸邑時「有眾一旅[註78]」以及杜預註解「五百人為旅」的記載進行推算,認為五百人只是可出動的兵數,加入老弱婦孺則綸邑應有人口1500至2500人,權當是一個夏代中小型城邑的人口數目[參146]。然而「眾一旅」未必是一個明確的數量單位,更可能理解為「一群人」的意思,這只能說明少康時期已經有了一定人口數量的概念。但由於沒有傳世於今的文獻記載,即便夏時存在過人口調查的制度,目前也還無法討論。人口統計只有在具體空間範圍的限制下才有意義,而目前尚無法對夏朝的具體勢力範圍作出精確的復原,所以還不好探討逆推得出的數目與全部人口數目的關係[參145]。《尚書大傳·虞傳》講述舜時,「古八家而為鄰,三鄰而為朋,三朋而為里,五里而為邑,十邑而為都,十都而為師,州十有二師焉[參147]」,漢鄭玄注,「州凡四十三萬二千家,此蓋虞夏之數也。」王育民據此按每家五口人計算虞夏之際有43.2萬戶、216萬人[參148]。最後還有利用二里頭文化遺址考古調查進行的推算。宋鎮豪統計高於五千居民的城邑有三座,四至五千人口的有一座,三千人口的有四座,一、二千的有九座,五百到九百的有九座,三百以下的有五座。二十七座樣本城邑平均人口1000至1800人,如此估計總人口在240至270萬之間[參146]。

社會

夏朝處于氏族部落過渡到君主國家的萌芽期,古代禮學家劃定夏朝為「大同」時期的終結、「小康」時期的開端。《禮記·禮運》一篇全面地描述了從禹開始的小康社會面貌,大同時期「天下為公,選賢與能」,而關於小康時期是篇謂,「今大道[註183]既隱,天下為家」,講述禹啟之際「公天下」變作「家天下」[註184],不傳賢而傳於子[註186]。遠古的這次嬗變是中國社會政治發展過程中至關重要的一個轉折點,其主要成因在於新石器時代晚期社會的物質生產形式的飛速發展。在多餘物品產量增長的同時,氏族貴族的權利一同升漲,伴隨着的是氏族內部矛盾的激化與少數上層貴族對物質財富的壟斷。這種情況下,氏族部落內的原始民主禪讓制度無法適應新的社會形勢,而被君主世襲製取代。世襲制導致氏族、胞族內部的權力爭奪競爭,遂而出現軍事事務[參13]。這種情況應早在舜禹時期便已構成問題,所以禹才會破例禪位於子[註187]。或說禹先讓給年邁的皋陶,又讓於不得民心的益,對於這種作為戰國時人謂「禹名傳天下於益,其實令啟自取之[參150]。」

《禮記·檀弓下》謂,「昔者有虞氏貴德而尚齒[註188],夏后氏貴爵[註189]而尚齒,殷人貴富而尚齒」,又謂,「夏后氏未施敬[註190]於民而民敬之」[參151]。夏之前的舜時期實行禪位制度,君主以德相讓,進而重視人的德性。夏亡後的殷商時期生產力大為提高,剩餘產品普及民戶,人民開始重視對財富的積累。夏時期處於原始氏族社會與世襲封建社會的過渡期,社會上下形成等級觀念,人的價值逐漸以他在社會的等級高低定位,而這個社會級別又以父死子繼、兄終弟及的方式世襲相傳。一個人在社會中得到的禮節待遇,根據的是他的社會等級,而不是他的德性情操。夏朝處於新石器時代的後期與青銅時代的過渡階段,社會生活在生產技術的提高與中央集權的落實的同時有了質的變化[參13]。

經濟

在夏代,農業文明有較大的發展。《論語·泰伯》載禹「盡力乎溝洫」[參152],變水災為水利,服務農耕。其實水利技術的應用是黃河流域人民在勞動實踐過程中慢慢積累開發出來的,並非大禹一人所為[參35]。傳說禹的大臣儀狄開始釀造酒,夏后少康又發明了秫酒的釀造方法。新石器時代後期中原文化中的龍山文化就有了釀酒的習慣,到了生產力更強的夏代,釀好酒、飲好酒變成了一種權力和財力的象徵[參153]。古文獻中記載到的「杜康造酒」[參154]、「儀狄作酒」[參155]、「太康造秫酒」、「少康作秫酒」[參156]等傳說都可以佐證酒在這個時期的重要性。夏商西周時期的酒均為度數不高的糧食酒,並不濃烈。《禮記·玉藻》中記載古人飲酒飲三爵後依然肅靜腦明[註191]。為了適應農業生產的需要,探索出農事季節的規律,現代仍舊流行的有時稱為夏曆的農曆可能是在夏代編成的。畜牧業有一定發展,還有一些專門從事畜牧業的氏族部落。如有扈氏在甘戰敗後,被貶為牧奴從事畜牧工作。三代庶民的主食是由各類穀物做成的粥飯。將黍、粟、稷、稻煮成稀粥、濃粥食用,社會上層則多食乾飯,偶食青菜。只有在舉行大型的祭祀活動時才宰牲,禮肉置於鼎內在地下儲藏[參158][參159][參160]。在多處二里頭文化遺址都有發現黍殼、稻殼的遺存[參37]。

《考工記》記載,「夏后氏上匠」[參161],表明夏后重視手工生產業。夏朝一代成功地將中原文明從石器時代過渡到青銅時代。細石器、骨角器、蚌器等新石器時代的器物逐漸被陶器、漆器、玉器、綠松石器、紅銅器和青銅器取代。

相傳堯舜時期已經使用漆器,夏禹時作為祭器使用,「墨染其外,而朱畫其內」[參162]。遠古時期木、漆器具被人民廣泛利用,但木製品容易腐朽,不易保存,現代發掘出的器件較少。二里頭遺址出土的幾件漆器的木胎都已腐去,但仍可辨出器形。從器形研究,有漆筒、漆鼓、漆缽、漆豆、平底漆盒、漆制棺材等多種。夏代玉器製造已有相當的水平,《左傳》記載周初分封魯國公伯禽時,賜予傳世寶玉,「夏后氏之璜[註192]」[參163]。二里頭遺址出土玉器有玉戈、玉刀、玉圭、玉琮、玉板、玉鉞等多種。這些玉器用於禮儀形式的裝飾物品,並非實用工具。二里頭文化第三期的出土文物中有中國最早的青銅兵器,與「禹穴之時,以銅為兵」的記載一致[參164]。銅器種類繁多,有戈、刀、錛、鑿、錐、魚鈎等多種青銅工具和武器。此外還發現如木炭、紅銅渣、陶范片、坩堝片等青銅製造的痕跡[參57]。

夏代新石器時期,紡織業有了進步,出現了原始的織布機,紡織原料在社會下層多為葛、麻,社會上層多用毛[註193]、革,當時已經有了染衣的習慣[參166][參165]。雖然至今尚未發現二里頭文化使用絲綢的考古證據,但在更早的龍山文化、大汶口文化、良渚文化等都有相關的考古發現[參167],再結合《夏小正》的記載,「三月,……攝桑。桑攝而記之,急桑也。……妾、子始蠶。[參168]」,夏人使用過絲織品也在情理之中[參169]。

《鹽鐵論》記載,「夏后以玄貝」[參171],說明漢人認為夏朝使用貝幣。世界諸多遠古文化都以天然貝蚌作為貨幣使用,其前提是必須具備足夠的數量並且有長期供應海貝的渠道,然而夏后氏是河流文明,它的勢力範圍局限於黃河中下游,直至中晚期才擴張到黃海之濱,之前又長期與東方夷族敵對,不大可能存儲太多的貝蚌。夏代的商業交易更可能是通過谷粟糧食以及牛羊牲畜等生存的必需品來完成的。在二里頭遺址發現天然海貝、蚌貝,以及骨貝、石貝、銅貝等人造貝,可能充當貨幣使用[參57]。

交通與建設

大禹在治水過程中,導山疏河,對開發古代水陸道路交通起到了很大的作用。《史記·夏本紀》載禹治水時,「陸行乘車,水行乘船[註195],泥行[註196]乘橇[註197],山行乘檋[註198][註199],……以開九州,通九道,陂九澤,度九山,……行相地宜所有以貢,及山川之便利。[參27]」大禹治水時,通行非常不便,大禹利用車、船、橇、檋等交通工具跨越山川泥沙。他率領群眾修築連通九州的陸路,助進了貢納制度的實施,也方便了各地的經濟往來[參173]。夏后的交通區域東西至少五、六百里,南北至少三、四百里[參45]。《國語·周語》記載,「夏令曰,『九月除道,十月成梁』[參73]」,提醒在農曆九月雨季過後,整修道路,在十月乾旱的冬季,架建橋樑。

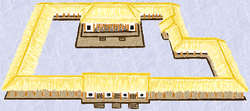

偃師二里頭遺址規模之大是遠古黃河流域前所未見的,也是同期考古文化中沒有的[參95]。它坐落於廣大的二里頭文化區域的地理中心,可以視為夏代的一座都邑或大型城市[參174]。已確認有一、二號兩座宮殿,另在二號宮殿北牆還有第四期增修的一處同等大小的六號基址。此二處宮殿建築群體現出中軸線的佈局[參169][參175]。一號宮殿略呈正方形,缺東北一角,東西總寬96.2米、南北總長107米,佔地總面積9585平方米。主殿堂位於夯土台基北部,坐北朝南,面闊8間、進深3間。四周由牆壁相圍,內有廊廡行道,東牆有一側房。中軸線正南面有敞開的大門,分為三個門道,北部、東部各有一側門。二號宮殿東西寬58米,南北長72.8米,有四面圍牆和東、南、西三面迴廊。主體殿堂夯土台基有3米厚度。一、二號宮殿都擁有陶製的排水管道,而二號的設施保存的相對完整。管道由多節圓形陶管連接構成。每節直徑在16.5至22厘米間,長52至58厘米,壁厚約2厘米,置於預先挖好的約一米深的地下土溝槽內,以防止滲水。厚達5至7厘米的石板架於溝槽、陶管之上,以防止行人壓裂陶管。管道呈西高東低的趨勢,通過落差將宮殿庭院內的雨水排出到院外[參176]。宮殿區以外有縱橫交錯的土路、作坊以及夯土城牆[參175]。

文化

夏代,社會上下開始形成階級,藝術品亦隨之分化。廣眾的下層人民使用的器物造型實用,紋飾簡單,向樸素的審美方向發展。而上層貴族王親垂青的禮器向着紋飾複雜、造型萬變的方向演變。下層器皿紋飾以簡單的幾何圖紋居多,或有牲畜紋、魚紋等一些與農業生產相關的題材。上層禮器紋飾多見繁雜的雲雷紋、眼紋、蛇紋、獸面紋等,題材多與鬼神相關[參176][參169]。河南龍山晚期文化與二里頭早期文化的陶器製造有相當高的藝術價值。一種黑陶杯具胎片薄如蛋殼,稱作「蛋殼杯」,其灰黑的光澤遠看仿佛金屬製成。器表還刻有花紋鏤孔。二里頭出土的二、三期陶器表面多施有藍紋、繩紋或方格紋等飾紋,又偶見指甲紋、劃紋、羽毛紋、圓圈紋、鏤刻等幾何圖案[參37]。三代只有實用器物的裝飾藝術,而缺乏從純藝術動機出發的「為藝術而藝術」的作品[參169]。

中國早在九千年前的新石器時代初期就有樂器出現[註200]。有關音樂在中國的起始,文獻記載眾說紛紜。《呂氏春秋·古樂篇》和《尚書·益稷》記載帝嚳、帝舜時期便已經有多種樂器,其中一些樂器的名稱古書語焉不詳[參177]。《山海經·大荒西經》記載「開[註120]上三嬪於天,得《九辯》與《九歌》以下。此天穆之野,髙二千仞,開焉得始歌《九招》[參178]」,傳說夏后啟乘龍做客天宮,從天帝那裏偷取《九歌》、《九招》、《九辨》自己享用,於是人間有了歌樂[參19]。《呂氏春秋·音初》記載大禹在東南巡視時遇到塗山氏之女,塗山氏作「候人兮猗」歌一首[參179],這是文獻記載中國最早的情歌,一說是漢代的南音之始[參180]。《周禮·大司樂》記載夏人為歌頌大禹治水的功勞,表演《大夏》,泛作祭祀山川的樂舞[參181],直到戰國時期還被魯國當作宮廷舞樂演出[參182]。《禮記·祭統》記載「八佾以舞夏[參183]」,八人為一佾,八佾是六十四人組成的縱橫相等的表演方隊,按照周代的禮法只有周天子才可以用如此大型的方隊[註201],可見《大夏》等級之高。夏時期的樂器以骨、木、石、革、陶製作,種類包括搖響器、響球、笛、哨、鼓、磬、鍾、鈴、塤、號角等。相對周邊的考古文化,二里頭文化出土的樂器頗為匱乏[參176]。1960年在偃師二里頭遺址第三期層出土一件灰陶塤,空心,橄欖形,頂部有一小吹口,腰中部一側有直徑0.4厘米的音孔,據測試可發出音分為40和47的a♯、c二音[參19]。又發現長55.5厘米、高28.5厘米、厚4.8厘米的石磬,其造型已接近商周時期的青銅禮磬[參95]。

夏代人民主要以口耳相傳的口頭文學形式進行文學創作。歌謠題材多與勞動生活密切相關,而神話則用來解釋自然界的一些深奧事物。然而這些口頭文學沒有傳流於世,在考古領域發現與夏同時期的文字材料之前,是無法更深入地研究夏代文學的。這可以稱作是中國文學藝術前的藝術期[參184]。周人崇尚夏朝文化,在方方面面仿效夏人作為。語言方面,周人認為夏朝的通用語言是「夏言」[註202]。上古「夏」、「雅」相通,「夏言」又稱作「雅言」,是周朝社會上層人士交流使用的語言,周代的《詩經》便是以雅言寫作[參185]。

冶鑄銅業是夏朝新興的重要手工業。二里頭一、二期文物中出現玉製禮器,說明其已經有相當文化水平。此外製陶業在夏代可能已經成為一個獨立的極為重要的行業。至於青銅器,中國已經發現了二里頭文化的銅刀。如果二里頭文化被認為是夏朝時期的文化,那麼這件青銅器就是夏朝時期的。夏朝人使用的工具被認為是以石器為主。《周書》記載夏桀時,昆吾氏將泥壞燒作瓦片,說明夏朝晚期的建築已經開始使用瓦片[參186]。

先秦文獻中有關於夏官奚仲造車的記載,薛國遠祖奚仲被夏后任命為車正,監管造車事務[參187]。《史記·夏本紀》又記載大禹治水時「陸行乘車,水行乘船」說明車早在大禹時期就出現了。《左傳》記載「明試以功,車服以庸」[參128],說夏后把車作為賞功酬勞之物發配給下官。此外,《世本》有記載「亥作服牛[註203],相土作乘馬[註204]」[參189],並有殷墟卜辭佐證,證明同時期的商部族亦有馬車[參142]。

筏與獨木舟早在新石器時代的龍山文化中期就已出現,夏人長期依靠黃河、伊水、洛水河畔居住,舟筏應當也是常見的渡河工具。夏代在中後期步入青銅時代,金屬工具的出現提供了建造木板船的條件,應當說木板船在中國最晚出現於夏代[參190]。東夷部落居鄰黃海之濱,擁有較高的航海技術,這是河流文明的夏后氏無法攀比的領域。《論語·憲問》記載,「羿善射,奡[註205]盪[註206]舟[參40]」,奡即寒浞之子澆[註64],說他是一位善於操駕舟船的人物,而且其中的「蕩」字可以說明這是一種有目的、用人力操控的航行,不再是原始的漂泊。《禹貢》道,「朝夕迎之,則遂行而上[參98]」,記載夏人懂得利用潮汐規律作近岸航行。

夏人可能已經掌握許多天文、曆法知識。《左傳·昭公十七年》引自《尚書·夏書》道,「辰不集於房」[註156][參125],指太陽不在房屋的上空完整出現,這便是目前發現的中國最早關於日食的記載[註207]。《竹書紀年》載夏桀十五年時,「夜中星隕如雨[參3]」,又是中國最早關於流星雨的記錄。《太平御覽》引《孝經鈎命訣》道,「(禹時,五)星累累如貫珠[註208],炳炳若連璧[註209]。[參192]」,記錄夏初期曾發生罕見的金、木、水、火、土「五星聚」的天文現象[註210]。夏朝晚期的三位君主,胤甲(廑)、孔甲、履癸(桀),都以天干為名,這種做法近似商朝君王的命名方式,如若實為夏時稱謂而非殷周人附會的別名,則可以說明干支紀日法在夏晚期已經出現[參37]。根據《竹書紀年》,夏商更替之際,談到了「黃色的青蛙、昏暗的調養、三個太陽、七月結霜和五穀凋零」等奇異現象。

《論語》中孔子主張「行夏之時」[參194],至今中國傳統農曆還有別名「夏曆」,這些跡象可以說明夏時為農業生產需要,結合積累的天文知識編成簡單的曆法。「夏曆」在《詩經》、《左傳》、《竹書紀年》等先秦文獻中都有記載,至少在周初的唐國(即晉國)境內通用。《大戴禮記》引述的一篇《夏小正》,其經文部分文句簡奧,不似東周文風,最遲成書於春秋早期,是中國最早的曆書,對各個月份的物候、氣候、星象信息做了簡單的記錄。《夏小正》根據月球的盈虧將一年分作十二個月,但沒有五年置二閏月的跡象,亦無四季的分別。在五月記載「時有養日」,在十月記載「時有養夜」[參168],《左傳》註解「養者長也」,說明《夏小正》的五月份里有白晝最長的一天(即夏至),十月份里有黑夜最長的一天(即冬至),然而華北平原的冬至應在十一月而非十月,說明這種曆法尚不準確,製成年代比較原始[參35]。

宗教

遠古時期生產力低下,即便在風調雨順的季節也無法完全避免糧食不足的危機,對此人民感到無能為力,設法通過超越自然的力量達到支配自然的願望以保證豐收,因而犧牲人畜來討好天神,試圖利用祭祀活動擺脫自然世界對人類生存施加的壓力。人祭在中國黃河流域最早見於上游的齊家文化,當時多為夫死妻殉,而後又發展成奴僕殉葬,認為妻妾僕人的靈魂可以在死後的世界裏服侍主人[參195]。二里頭文化也有人祭的跡象,但規模遠小於商朝數以百計的祭祀數量。偃師二里頭遺址墓葬分為有壙墓和無壙墓二種。以有壙單人土墓為多數,葬人仰身直肢,陪葬現象較少[參176]。此外還有少數的無壙墓,沒有隨葬品,多見於灰坑附近,偶有碎陶片,甚至有的與牲畜同葬,可見葬人社會地位之低下,生前可能是罪人、戰俘或奴隸。許多無壙墓葬人呈現非正常死亡的跡象。葬人身體姿態極不自然,有雙手交叉舉過頭頂、置於胸前或反折於背後等死前被捆綁的跡象,甚至還有一些顱骨破裂,身首分離。可能是夏時期人祭、人殉的證據[參195]。除祭人、祭田,夏代還有祭房的祭祀活動。二里頭遺址三期一號宮殿四周有幾處祭祀坑,發現狗、豬等獸骨[註211]。還有五座墓葬點綴於庭院和廊廡區,葬人皆為非正常死亡,無隨葬物品,墓穴狹窄,打破宮殿基址,無法確定是奠基祭祀還是落成祭祀[參197]。

遠古人民在烘烤獸肉時發現骨頭炸裂的現象,炸出的裂紋痕形萬變,頗為深奧,引起古人的注意,其後在狩獵、戰爭等活動中取得圓滿結果時,人們便開始將二者聯繫在一起,把它視為神靈對事物的前兆預言,作為知識積累下來,稱作占卜。因其步驟複雜、知識繁奧,部落內有專司占卜的巫師,壟斷卜骨的解讀權。黃河流域在龍山文化時期開始興盛占卜[參195]。《左傳》記載夏朝有占卜官吏[參198]。二里頭文化全四期都有出土牛、羊、豬肩胛卜骨。這些卜骨只在背面燒灼,不鑽不鑿,未刻字,較殷墟卜辭更為原始[參176]。

《尚書·甘誓》:天用剿絕其命,今予惟恭行天之罰。這說明夏代已有「天命」的觀念。

學術爭議

「夏文化」即古文獻中的中原夏后氏世襲政權,區別於在同時期存在的其他中原部落文化或「夏時期文化」。「夏時期文化」根據較準確的碳-14定年法毋庸置疑,例如二里頭文化,根據碳-14定年法,遺址的年代相當於夏時期,故此可以肯定「夏時期文化」的存在。但在沒有從考古遺址中發掘出與夏時期相當的確切的古文字之前,尚無法肯定地將其與先秦古文獻中的夏后氏聯繫在一起,也無法有說服力地證明夏后氏和夏朝的存在[參35]。

目前並未找到夏朝同時期或商代關於夏人、夏后氏的記載,目前出土的甲骨文中,雖已有夏這個字,但目前沒有發現提到夏朝,也沒有提到殷商滅夏的事[參199]。最早的傳世文獻記載出現於西周。《逸周書·度邑》云:「自雒汭延於伊汭,居易無固,其有夏之居。[參200]」《論語》中也有「殷因於夏禮,周因於殷禮[參201]」的句子,《竹書紀年》與《史記·夏本紀》等歷史文獻亦比較詳細地記載了夏朝的紀年與世系。因此傳統上,中國的學術界對夏朝的存在一直堅信不疑。

20世紀初期,在五四新文化運動的背景下掀起了古史辨運動。以顧頡剛為代表的疑古派結合西方近代史學的科學思辨方法檢討中國傳統史學[參202]。一些野史給大禹賦上了神的特徵,《繹史》記載四千多年前的太古時期有位名稱「大禹」的神仙,是女媧氏的十九代孫,活存三百六十歲,堯時有位治水賢臣,堯評價他的功勞好比太古的「大禹」神,所以賜名他為「禹」[參203]。文獻記載的一些遠古人物的年歲往往高達百餘歲,這不會是一個人的年歲,更可能是古代邦國部落的興存年歲[參172]。顧頡剛根據《說文解字》「禹,蟲也。從禸,象形」的記載,認為禹可能是九鼎上鑄刻的蟲型紋,代表一種似蛇似龍之蜥蜴類的動物,因呈敷土爬行的姿態,所以被後人視為開闢道路、開闢九州的神奇人物[參204][參205]。魯迅又在《故事新編·理水》故事中將這種似蟲的動物改成一種蠕蟲的概念。民國大陸時期出現了「大禹是條蟲」的說法,顧頡剛最終放棄了這則假說[參206][參207]。

先秦文獻中關於羿生存的年代的記載並不固定,最早在堯時,最晚在周幽王時。在西漢初年的文獻中才成為「因夏民以代夏政」的夏王[參208]。「后羿」可能是東夷族首領的稱呼,「十日並出」、「后羿射日」可能是東夷族的神話傳說,而后羿代夏故事的原型可能取材於商朝中期商部落與東夷部落的戰爭史[參209]。太康失國至少康中興的這段歷史處於夏后氏建國初期,很難想像在第二代君主執權時就出現了失國的情況[參210]。崔述質疑這段歷史的真實性,他認為上古質樸,夏后多以單字命名,唯有太康、中康、少康三者均名「康」[註212],這種祖孫(中康、少康)同名,甚至是兄弟(太康、中康)同名的現象尤為奇怪,不似名而更似號,可三者的興賢作為又相互迥異。此三君可能原名為天干「庚」,為避諱而更作「康」,與夏朝後期的「胤甲」、「孔甲」、「履癸」一樣,近似商王以天干為帝名的做法,可能是商周時期編造出的人物[參210]。顧頡剛認為自從孟子稱讚「啟賢,能敬承繼禹之道」後,儒家書籍關於啟的記載便轉貶為褒,還編出眾臣不朝覲益而擁護啟的故事來解釋家天下的大變革。啟的性質從而被分化,優點保留在啟,缺點全歸到太康一人身上[參211]。戴震認為其實並沒有太康這個人,可能是後人混淆《楚辭·離騷》「啟《九辯》與《九歌》兮夏康娛以自縱[參212]」的記載,誤連讀作「夏康」造成的[參213]。另一種解釋說夏朝太康、中康、相、少康四君的世系源於殷商昭明、相土、昌若、曹圉四位先公[註213],其歷史又取材自商朝中期太戊、中丁、外壬、河亶甲、祖乙的歷史[參209]。商代中期,因受到東夷族的軍事威脅,商王太戊被迫放棄經營了近二百年的都城亳,其後四王屢遷都邑,至祖乙遷邢後才得以復興。周人認為己與夏部落有緣,自稱「有夏」,又認為商部落屬於東夷系統,所以將商部落中期的復興史移花接木地寫成夏朝中興史,刻意體現夷夏矛盾的淵源之久遠,如此理證周滅商的行為[參209]。

更有觀點認為夏史或有較多的誇大成分,許多和商朝的歷史相似,或完全由周人杜撰而成[參210]。而《尚書·多士》記載周人訓誥商族遺民「殷革夏命[參217]」,若是周人毫無根據地編造,商部落遺民是根本不可能信服的,周族的統治者也不會用它來訓誥商民,夏的存在與殷商滅夏的歷史應是確切的[參209]。西周初期便有「我不可不監於有夏,亦不可不監於有殷[參218]」與「殷鑑不遠,在夏后之世[參219]」等文獻敘述足以證明西周人認為周前有殷、殷前有夏,夏滅於殷亦可作為周滅殷的前車之鑑。秦始皇帝焚書坑儒,大量先秦典籍失傳,然而,成書於西漢的《夏本紀》與近四百年後出土的戰國時人寫的《竹書紀年》大致吻合,說明司馬遷作《夏本紀》應有所根據,且今人熟知的一些夏朝的歷史故事成形較早[參35],但未能就此判定司馬遷或許只是參考了內容近似竹書紀年的其他的周代文獻。

根據馬克思歷史理論,夏、商、周三代被定性為奴隸社會,此觀點爭論較多。奴隸社會以社會下層的廣大奴隸群眾為主要生產角色,然而就傳統文獻記載以及考古發掘工作並沒有發現中國上古時期廣泛實行奴隸制度的跡象[參13]。卡爾·馬克思總結古希臘、古羅馬和古日耳曼民族的社會歷史提論,原始社會的原生形態在向文明邁進時,衍變為次生形態,奴隸或農奴制度取代原始的氏族公社,他認為原始氏族制度的消失是不可避免的。然而在古代的中國,氏族制度並沒有消失,而它在很長的時期內頑強的保存着。在國家的萌芽期,原始的氏族公社制度無法承載對廣大區域進行有效管理的任務,從而衍變為一種氏族封建的世襲制度。又在西周時期衍變為宗法封建制度[參220]。有效的施行奴隸制度需要一個完善的中央集權體系和一個強大的軍事勢力,這是夏代不具備的。中國在三代時期曾施行過小規模的奴隸制度,但始終沒有達到西方文明的規模。在古希臘的城邦里奴隸人口普遍超逾自由人口,奴隸人口占古羅馬意大利半島總人口的四成以上。三代社會的主體分別是「眾人」和「庶人」,儘管社會地位低下,他們還是有家有戶的平民,其生產作物通過「貢」、「助」、「徹」賦交於上,而不是奴隸制下的無償掠奪[參196]。真正的奴隸只是比例佔少數的罪人和戰俘,他們並沒有取代庶民主體成為三代社會的主要勞動力,而更多的是用於人祭[參221]。

考古研究

文獻中對夏朝的記載雖然豐富,但因年代久遠,在考古學方面一直沒有多少突破,又因始終未能找到同時代的文字記載而被學界質疑。自1959年夏,考古學家徐旭生率領小組開始在河南省中西部、山西省南部一帶開展「夏墟」的調查[參222]。1953年,在河南登封市唐莊鄉花玉村發現了一處遺址,這便是1960年定名為二里頭文化的首處遺址。隨後,又在豫中西、晉南地區發現了偃師二里頭村、鞏義稍柴村、登封告成鎮、汝州臨汝鎮煤山街道、山西運城夏縣東下馮村等多處類型相似的二里頭文化遺址。其中,因河南偃師二里頭村的遺址最為豐富、典型,故得其名。二里頭文化有以豫西二里頭遺址為代表的二里頭類型,和以晉南東下馮遺址(山西運城夏縣東下馮村)為代表的東下馮類型。此外又有觀點認為汝州臨汝鎮煤山街道的煤山遺址歸屬河南龍山文化晚期的特別類型——煤山類型。這些遺址的地點分佈均符合文獻中記載夏人活動的區域,其地層年代介於河南龍山文化與商代早期的二里崗文化[註214]缺環之間的五百餘年。仰韶、龍山、二里頭、二里崗四個文化在黃河中游區域呈現出文化疊壓的現象。二里頭文化疊壓在商文化之下,龍山、仰韶文化之上。夏朝在文獻中的年代概念便是處於新石器時代末期轉向青銅時代的過渡期。依碳-14放射性定年法,二里頭文化被定於約前2395年至前1625年間[參13]。二里頭文化可分為四期[註215],其中第三期內涵尤其豐富[參224]。第一期的絕對年代測定為前1620±95年(樹輪校正作前2080年—前1690年),以平底夾砂黑陶和泥質黑陶為典型陶器,另有少量灰陶,紋飾以籃紋為主。一期的盆罐物品造型類似河南龍山晚期遺址出土物品。第二期陶器以灰陶為主黑陶為次,細繩紋居多,籃紋減少。三、四期以夾砂灰陶、泥質灰陶為多,罕見黑陶,粗繩紋首次出現,繩紋幾乎全面代替藍紋。其絕對年代測定為前1245±90年(樹輪校正:前1590年—前1300年),與早商相當。一二期與三四期差異顯著。銅器在第三期首次出現,說明二里頭三、四期文化已步入青銅時代。偃師二里頭遺址三四期層已出土青銅器百餘件,一二期則無一件,甚至連紅銅渣都未見到。若認定二里頭一二期為夏文化,《墨子》、《左傳》等寫道夏人「鑄鼎於昆吾」、「鑄鼎象物」等記載未必可信[註216]。從出土文物的特徵看,一二期近似河南龍山文化晚期煤山遺址類型,三四期更接近早商二里崗文化洛達廟期。

學者們至今還對此四期文化與河南龍山文化晚期是否歸屬夏文化持有分歧。主要觀點有以下十四種[參26][參35][參95][參225]:

- 仰韶文化便是夏文化[註217]。

- (典型)龍山文化是夏文化。

- 灰陶文化是夏文化。

- 齊家文化是夏文化。

- 河南龍山文化是夏文化。

- 河南龍山文化晚期與二里頭文化一期是夏文化[註218]。

- 河南龍山文化晚期、二里頭文化一、二期是夏文化,三、四期屬於早商文化。

- 河南龍山文化晚期與二里頭文化全四期屬於夏文化。

- 二里頭一至三期屬夏文化,四期則屬早商文化。

- 河南龍山文化晚期與二里頭一至三期屬夏文化,四期則屬早商文化。

- 東下馮類型與陶寺類型文化是夏文化[參231][參232][參233][參234]。

- 良渚文化是夏文化[參235]。

- 二里頭四期全屬夏文化,而河南龍山文化不屬於夏文化[註219]。

- 目前尚未發現夏墟,二里頭文化實際是夏時期的早商、先商文化。

仰韶即夏和龍山即夏論點在1950、60年代有了新的考古發現之後未再提出。1960年代隨着多處二里頭文化遺址的發現,各分層的歸屬問題開始浮現,或認為是早商文化、先商文化,或認為是夏文化、夏時期文化。其中以鄭州洛達廟遺址為代表的二里頭晚期文化的洛達廟類型一度被劃歸早商文化,隨後東乾溝、七里舖、灰嘴等遺址亦被劃歸早商文化。當時的主流觀點認為二里頭文化是早商文化,而偃師二里頭遺址則是湯都西亳。學者們於1977年的登封討論會上就王城崗、二里頭、東下馮三處遺址對二里頭文化的歸屬作出總結。定性「夏文化」為夏王朝時期活動於黃河中下游的夏部族的考古文化遺存,並據此提出四種觀點:二里頭全四期為夏文化;二里頭一二期為夏文化、三四期為早商文化;河南龍山文化晚期與二里頭一二期為夏文化、三四期為早商文化;河南龍山文化晚期與二里頭全四期為夏文化。前兩種觀點為主流,而多種觀點一致認為二里頭文化一二期屬夏文化[參238]。王玉哲、晁福林等學者認為觀點⑦最有說服力,認為一二期與三四期分別屬於兩個不同部族的文化,而其他觀點無法解釋第二期與第三期文物特徵出現的明顯差異[參236]。斟酌出土文物的絕對年代可以看出一二期基本處於文獻記載的夏朝中晚期,而三四期已跨入到商朝早期。分析文物特徵,第三期文物出現兩種文化因素並存的現象,此時期偃師地區的政治、文化發生過大變革,一種觀點以史籍記載的成湯滅夏作為解釋。認為二里頭文化全四期屬夏文化的學者把二里頭文化看作區別於河南龍山文化與二里崗早商文化的獨特文化。全四期的文化面貌是一脈相承的。二三期間的變革是一種漸變,不是受到外來因素影響的突變,偃師二里頭遺址可能是在第三期才升為都邑,所以興建城郭。絕對年代跨入早商的第四期被解釋作夏文化在商初的遺留[參223][參239][參240][參241]。二里頭文化一二期是夏文化在中國學術界已經達成共識,且二里頭的第一期不是最早的夏文化,又普遍認為偃師二里頭遺址是夏都斟鄩[參95]。

河南龍山文化晚期根據地域分作晉南三里橋、豫西王灣、豫東王油坊、豫北大寒四種類型,其中豫西王灣類型直接疊壓在二里頭一、二期文化遺址之下,二者的文化內涵之聯繫十分密切,二里頭一、二期應係由龍山文化王灣類型直接發展而來。杜金鵬認為在二里頭二期文化晚期,突然爆發了大規模的遠距離遷徙,其後的三、四期較前二期分佈更廣,二里頭後期文化的傳播地點又與桀奔南巢、桀子遷北的記載吻合,非事出偶然,應與夏商之際夏人的遷徙相關[參242]。二里頭一期的文化面貌不同於後三期,一期本身持續時間不長,夏文化應該還包括相似的河南或中原的龍山文化晚期,其中豫西龍山文化晚期的遺址[註220]主要分佈於洛陽平原,與二里頭一期文化遺址的分佈相符,二者的考古學年代總跨約四百八十年左右,與《竹書紀年》記載夏積年四百七十一年相近[參230]。1980年代初,孫華等認為河南龍山文化與二里頭文化之間尚有約百年的缺環,河南龍山文化晚期的文化特徵仍然處於原始氏族部落階段,並沒有國家形成的跡象,可能只有豫西類型的其中一種屬於夏部族的先夏文化。二里崗文化下層是二里頭文化四期的衍生文化,是屬於繼夏興起的早商文化,只有其前的二里頭文化一至三期屬於夏文化[參243][參244]。1980年代中後期,在河南新密市發現新砦遺址,隨後又在附近發現類型相似的遺址,從而彌補了河南龍山文化晚期與二里頭文化一期之間的文化空白,被稱作二里頭文化的新砦期,其下又分作早晚二期,使得二里頭文化的分期增加至六期。新砦期文化的文化遺存的特徵介於河南龍山文化晚期與二里頭文化之間,沿襲關係非常明顯,是二者的文化過渡期[參245]。1983年發現的偃師商城始建於二里頭文化第四期,距離二里頭遺址僅6公里,可以算是夏衰商興的表現,所以夏商的分界線應當在三、四期之間,前三期與新砦期屬於夏文化,而河南龍山文化晚期的王城崗遺址可能是最早的夏文化的遺存[參246]。

分佈於燕山南北的夏家店下層文化在陶器製作方面與二里頭文化有諸多相似之處,疑是夏代的方國文明。而山東的岳石文化與二里頭、二里崗文化截然不同,一般認為屬於東夷文化[參247]。一般認為分佈於濮水、漳水流域的下七垣文化是先商的遺存,二里崗文化是早商的遺存[參223][參248]。

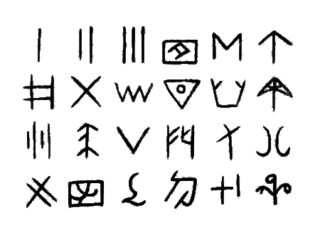

據文獻記載中國最早的文字始於黃帝時期的倉頡造字,但根據考古學目前發現的中國最早的文字為盤庚遷殷後的商朝文字,即殷墟出土的甲骨文。殷墟的甲骨文字是一套發達的文字表述系統,至今發現有五千餘字,其中解讀約三分之一。漢字作為一種象形文字,成字年代理應較早,甲骨文字前必有一套更為原始的文字表述系統,只是目前尚未發現。中國境內在新石器時期就有繪刻於陶器上的陶紋[註221]出現。這種紋飾的形狀有許多類似後期的文字,疑是象形文字的原始雛形。一些陶罐器皿表面繪刻「一」、「二」、「三」、「Ⅿ」、「×」、「个」、「十」、「∧」等簡單數字符號,可能用於標示罐器容量。二里頭遺址發現陶紋符號二十四種,或許是一種原始文字[註222][參249]。由於這些陶紋多以簡單的字符出現,沒有構成語句,所以無法肯定它是用來表示語素的正統文字。學者徐中舒甚至反對將這些符號視為文字,指出夏朝更多使用的是結繩、刻木記事。

《左傳·哀公十八年》引自《尚書·夏書》記載「官占,唯能蔽志,昆命於元龜[參198]」,講述夏后有專司占卜卜筮的官員——官占。占卜時,先由官占發佈命龜之辭,向天神表達祈求的意願,而後再用龜甲進行卜筮,描述的做法近似晚商殷人的習慣,若這段記載屬實,那麼夏人可能有過類似殷人《卜辭》的甲骨文字[參13]。然而二里頭文化遺址出土的卜骨只灼不刻,尚未發現類似殷墟卜辭的文字跡象。徐中舒認為漢文字濫觴於黃河下游的大汶口文化,其後被殷商繼承,而黃河中游的夏文化並沒有同時期使用的文字,二里頭文化遺址出土的卜骨上沒有發現文字便是默證[參250]。

《史記》乃西漢作品,其中記述最早的夏殷二朝在其成書年代,已覆亡逾千年。太史公司馬遷稱商朝為「殷」,但在殷墟出土的甲骨文中,「殷」字出現的次數不是很多,而殷人自稱「大邑商」卻很頻繁[註223],「殷」可能是商的諸侯國和方國根據商朝最後的都城所在地而附上的他稱,而「夏」則應為周人附稱。太史公引用的文獻應當也是周人所作。現夏人的自稱已佚,亦不明殷人是否另外附予夏人他稱,在卜辭的記載中可能使用了別稱稱呼夏族。

從吉爾伽美什到諾亞方舟,大洪水是世界諸多民族遠古傳說中共有的成分。鯀禹治水是洪水傳說的中國版本,整個治水過程改變了黃河中下游文明的格局,為中國進入國家文明提供了契機與條件[參252]。大約在公元前24世紀至前22世紀,北半球氣候大幅降溫。文獻記載舜派禹伐三苗時,「夏有冰……五穀變化」,氣候異常。前22、前21世紀交替時,氣候突變,普遍轉暖,游牧文明逐漸轉向定居的農業生產[參253]。溫度上升加速了冰川的融化,北半球許多河流的中下游聚居區域發生洪災[註224]。根據地質學研究,黃河在公元前2050±150年有過一次大變道,由東流(山東入海)轉為北流(河北、天津入海)[參254][參255]。這次洪水泛濫影響到中下游諸多互不相干的氏族部落,治水需要一個諸族聽命的中央權力來指導,於是鯀、禹被舉薦。他們來自洪水影響相對小的中游地區。治水成功後,夏后氏不僅沒有放棄非常時期授予的權力,反而集中權力建立王朝[參256]。這次洪水可能延續了一、二百年,居於下游的商部族首領冥,在夏朝中期[註225]還曾在治水過程中喪命。豫西、晉南的河南龍山文化在二里頭文化中得到了延續,而洪水前興盛的山東龍山文化在此時衰落,甚至出現文化倒退[參35]。史前洪水發生的真實性從側面證實了夏朝前夕的歷史,同時也揭露了鯀禹治水記載中的一些可疑之處。文獻歸結鯀治水的失敗在於堙障,而禹的成功在於疏導,但是堵障洪水是一貫的抗洪舉措,不至於使鯀被殛死。屈原質疑,「洪泉極深,何以窴[註226]之?地方九則,何以墳之?河海應龍?何盡何歷?鯀何所營?禹何所成?[參58]」,無解大禹是如何制服洪水的。疏通九川,開闢九州等浩大工程非人力所及,這種千年一遇的大洪水即便在現代也難以控制,很難相信禹是僅靠疏導河流制服洪水的。大禹在位時,氣候好轉,季風降雨正常化,植被恢復,各大河流完成改道,洪災自然也隨着氣候的改善而減少,這可能更接近於事實[參254]。

2016年7月「科學」期刊(Science)刊登論文,南京師範大學地理系教授吳慶龍和普渡大學教授葛蘭傑聯合研究,表明公元前1920年左右青海省地區有過大地震引發的山崩,之後堰塞湖阻斷黃河,幾個月後積水滿溢時潰堤,導致大洪水,為禍下游2000公里,洪水高出現代河水位達38公尺。所以大禹年代大洪水是可能存在的,只是年代後推並非是一般認知的五六千年以上而是四千年左右為大禹時代,那時若有一人帶領眾人疏導河水求取生路,最後取得政治領導權是有可能的[參257]。而所謂的疏導可能也並非神話誇大的改道黃河或大支流,而是在當時有限人口的居住區周圍開導水的溝渠網。

君主

註解

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

相關條目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.