Régime de Vichy

régime politique de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale, entre juillet 1940 et août 1944 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Le régime de Vichy est le régime politique autoritaire et collaborationniste avec l'Allemagne Nazie instauré en France à la suite de l'armistice du 22 juin 1940 durant la Seconde Guerre mondiale. De nature traditionaliste, xénophobe et antisémite, ce régime avait à sa tête le maréchal Philippe Pétain, qui sera secondé par le chef du gouvernement Pierre Laval en 1940 et de 1942 à 1944, ainsi que de l'amiral François Darlan de 1940 à 1942. Le régime de Vichy a assuré le gouvernement de la métropole Française du au pendant la Seconde Guerre mondiale et durant l’occupation du pays par le Troisième Reich[1] alors que la France libre dirigée par le général De Gaulle contrôlait une partie significative de l'empire colonial. Le régime est ainsi dénommé car le gouvernement siégeait à Vichy située dans le sud-est de l'Allier, en zone libre, alors que de jure la capitale était toujours Paris[3].

État français

Régime de Vichy

Régime de Vichy

–

(4 ans, 1 mois et 10 jours)

Drapeau officiel. |

Emblème officieux. |

| Devise | Travail, Famille, Patrie |

|---|---|

| Hymne |

La Marseillaise[N 1] (de facto) Maréchal, nous voilà ! (officieux) |

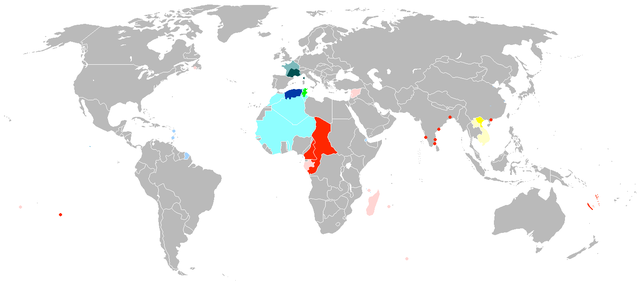

La France en 1942 :

- État français

- État français, zone d'occupation militaire allemande

- Protectorats français

Pertes progressives des territoires du régime de Vichy en faveur de la France libre

(légende en cliquant sur l'image).

(légende en cliquant sur l'image).

| Statut | Gouvernement provisoire[N 2] de type dictatorial. |

|---|---|

| Texte fondamental | Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 |

| Capitale | Vichy |

| Langue(s) | Français |

| Religion | Catholicisme |

| Monnaie | Franc |

| Armistice. | |

| Pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain. | |

| Pierre Laval nommé chef du gouvernement. | |

| Occupation de la zone libre. | |

| [1] | Départ de Pétain, fin effective du régime. |

| Proclamation de la Commission gouvernementale de Sigmaringen | |

| Fin de la Commission gouvernementale de Sigmaringen, fin légale du régime |

| 1940–1944 | Philippe Pétain |

|---|

| 1940 | Pierre Laval |

|---|---|

| 1940–1941 | Pierre-Étienne Flandin |

| 1941–1942 | François Darlan |

| 1940-1942 | Philippe Pétain |

|---|---|

| 1942–1944 | Pierre Laval |

| 1944–1945 | Fernand de Brinon (exil) |

| Chambre unique | Conseil national |

|---|

Entités précédentes :

Entités suivantes :

- Gouvernement provisoire de la République française

- Commission gouvernementale de Sigmaringen[2] (gouvernement de Vichy en exil)

- Occupation japonaise de l'Indochine (1940)

- Thaïlande (Province de Battambang, Province de Siem Reap, Province de Champassak, Province de Sayaboury)

(1941)

Après le vote des pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain, le , par l’Assemblée nationale (réunion de la Chambre des députés et du Sénat), la mention « République française » disparaît des actes officiels ; dès lors le régime s'auto-désigne par le nom d’« État français »[4]. Du fait de son aspect particulier dans l’histoire de France, ce régime illégitime[5], est le plus souvent désigné sous les appellations « régime de Vichy », « gouvernement de Vichy », « France de Vichy » ou simplement par métonymie « Vichy ».

Le Troisième Reich, qui occupe d’abord le Nord et l’Ouest du territoire métropolitain et, à partir du , avec les Italiens, la métropole tout entière, laisse l’administration française sous l’autorité du gouvernement français de Vichy, dirigé par Philippe Pétain. Nommé le , en pleine débâcle, président du Conseil par le président Albert Lebrun, Pétain se substitue en juillet 1940 au président de la République, qui, bien que n'ayant pas démissionné de son mandat, se retire de la fonction[6]. Pétain se nomme lui-même « chef de l’État français »[7], puis met en œuvre une politique de collaboration avec les nazis et instaure des lois antisémites.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, cette collaboration prend plusieurs formes : coopération économique, arrestations de résistants, de francs-maçons, d'ecclésiastiques catholiques, et d'opposants politiques (notamment communistes), rafles de Juifs français et étrangers, réfugiés en France avec la montée du nazisme dans les années 1930, sur le territoire métropolitain, remis aux Allemands et déportés vers les camps d'extermination nazis. Sur le plan militaire, le régime n’est pas un allié officiel du Troisième Reich mais le sixième gouvernement Laval reconnaît la Légion des volontaires français (LVF) comme une association d’utilité publique[8] et contribue aussi à l’effort de guerre allemand au moyen de la collaboration de son industrie militaire. Il fournit en outre à l’occupant une force armée supplétive de répression en métropole, avec la Milice française, responsable d'exactions meurtrières sur tout le territoire. Au regard du peu de troupes d'occupation allemandes réparties sur un territoire aussi grand que la France, l'ordre nazi n'aurait pu s'exercer sans la totale implication de toute la machine étatique, policière et administrative française alors sous les ordres du régime de Vichy, ce qui reste un exemple unique dans les pays d'Europe occupés.

Considérant que la République française n’a jamais cessé d’exister, le général de Gaulle déclare le régime de Vichy « illégitime, nul et non avenu » à la Libération de la métropole à l'été 1944. La responsabilité de l'État français dans la persécution et la déportation des Juifs durant l'occupation n'est reconnue qu'en 1995 par Jacques Chirac.

Les circonstances

Résumé

Contexte

Deux gouvernements (Daladier et Reynaud) vont se succéder pour laisser place le au gouvernement de Pétain qui met fin à la Troisième République le et instaure le régime de Vichy le . Entretemps, l'appel du 18 Juin du général de Gaulle crée la France libre.

Gouvernement Daladier : drôle de guerre

En réponse à l'invasion de la Pologne par les troupes d'Adolf Hitler, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre au IIIe Reich. Adoptant alors une stratégie défensive, les deux alliés n'engagent pas le combat contre l'Allemagne alors qu'une grande partie de la Wehrmacht est déployée en Pologne, face à des troupes polonaises qui se défendent avec acharnement. Les Français restent donc derrière la ligne Maginot et temporisent, en espérant pouvoir s'appuyer sur un blocus maritime, comme celui qui contribua à l'effondrement allemand en 1918. C'est la « drôle de guerre » qui causa la mort d'environ 3 000 militaires français des 3 armes (terre-mer-air). Mais à la suite de la guerre d'Hiver contre la Finlande lancée par l’URSS, et de la non-intervention de la France, le cinquième gouvernement Daladier est renversé le . Paul Reynaud est nommé président du Conseil et ministre des Affaires étrangères le .

Gouvernement Reynaud : invasion allemande et défaite

Grâce à sa victoire à l'Est et au pacte germano-soviétique, Hitler a les mains libres pour pouvoir mettre toutes ses forces en ordre de bataille vers l'ouest. Le , il envahit les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Le commandement français s'y attendait et lance ses troupes à la défense de la Belgique, comme prévu. Utilisant à plein les concepts novateurs de 1918 des Français, ignorés par leur propre commandement (choc et rapidité, binôme char-avion, concentration), le fer de lance de l'armée allemande (une dizaine de divisions blindées) traverse le massif des Ardennes, jugé impénétrable par les généraux français (et donc mal défendu, et mal soutenu lorsque l'attaque apparut évidente) et encercle du sud vers le nord l'armée franco-britannique engagée en Belgique.

Début juin, défendue autour de Dunkerque par quelques divisions françaises qui se sacrifient, la British Expeditionary Force regagne la Grande-Bretagne lors de l'opération Dynamo. Le gouvernement quitte Paris pour Bordeaux le . Les réfugiés qui fuient la Belgique et le Nord de la France sont alors rejoints par deux millions de réfugiés de la région parisienne. Selon l'historien Jean-Pierre Azéma, entre le et le , au moins six millions de Français abandonnent leur domicile. Participant à l'« exode de 1940 », ils se retrouvent sur les routes sous les attaques de la Luftwaffe, et ruinent la logistique militaire française. La bataille de France est perdue, en dépit de la résistance acharnée de nombreuses unités. La campagne militaire cause 120 000 morts côté français (100 000 militaires et 20 000 civils) et 40 000 militaires côté allemand. Les troupes du Reich font 1 800 000 prisonniers (600 000 entre le et le et 1 200 000 entre le 18 et le ), dont 1 500 000 resteront en captivité en Allemagne.

Le , Mussolini, allié d'Hitler, déclare la guerre à la France (sa démarche étant qualifiée de « coup de poignard dans le dos »[9],[10],[11]), mais ne parvient pas à faire avancer ses troupes à travers les Alpes bien défendues par l'armée des Alpes du général Olry. Franco, sollicité, mais prudent, refuse d'entrer en guerre contre la France, même lorsque l'effondrement français est patent.

C'est la panique en France dans le monde politique et militaire. Certains veulent poursuivre la lutte alors que d'autres veulent demander l'armistice, en violation de l'engagement interallié du . À la dernière réunion du Conseil suprême interallié du , à Tours, Reynaud, démoralisé, demande à Churchill de délier la France de son engagement à ne pas signer de paix séparée : Churchill, après discussion avec son cabinet dans le jardin[12], répond sans la moindre équivoque par la négative[13],[14],[15]. Il réaffirme que l'Angleterre se battra jusqu'au bout tout en faisant preuve, selon de Gaulle, d'une "compréhension apitoyée"[16].

Paul Reynaud, bien qu'étant pour la poursuite de la guerre, n'agit pas de manière ferme. Pourtant appuyé sans réserve par le ministre de la Marine et des Colonies, le ministre de l'Armement et le sous-secrétaire d’État à la Guerre Charles de Gaulle, et soutenu de façon relative par le président de la République Albert Lebrun, la majorité du Conseil des ministres et quelques militaires, il ne parvient pas à constituer un « cabinet de guerre » à l'anglaise.

C'est le deuxième camp, soutenu par le général Weygand, Philippe Pétain, Pierre Laval et l'amiral Darlan, qui l'emporte. Le général de Gaulle, partisan de la poursuite de la guerre, rejoint Londres pour chercher du soutien auprès des Britanniques. D'autres personnalités, surtout des intellectuels comme André Breton, Marcel Duchamp, Darius Milhaud, Marc Chagall, Jules Romains, Claude Lévi-Strauss et Jean Perrin pour ne citer que quelques-uns des plus célèbres, se réfugient en Amérique. Le président du Conseil Paul Reynaud, qui voulait continuer la lutte, choisit finalement de démissionner le .

Le président de la République Albert Lebrun nomme alors le maréchal Pétain président du Conseil.

Gouvernement Pétain : demande d'armistice

Le , après un bref séjour à Tours, le maréchal Pétain reforme son gouvernement à Bordeaux, puis annonce à la radio que la France doit cesser le combat et demander l'armistice. Le lendemain, le général de Gaulle prononce depuis Londres son « appel du 18 Juin » devenu célèbre (mais passé relativement inaperçu dans le chaos ambiant). Le mouvement de la France libre s'organise au Royaume-Uni avec d'autres volontaires français. Voir : France libre – Chronologie de la France libre.

Le , la délégation française doit aller signer l'armistice, dans la clairière de Rethondes, dans la voiture de chemin de fer qui avait servi de cadre à l'armistice de la Première Guerre mondiale et devant le monument qui évoquait l'« orgueil criminel de l'Empire allemand vaincu par les peuples qu'il voulait asservir ». Hitler fait ensuite exploser le monument devant les caméras. Quant à la voiture de chemin de fer, elle est envoyée en Allemagne, où elle sera détruite en 1945[17]. L'Allemagne entend ainsi effacer la défaite de la Première Guerre mondiale et humilier la France.

* initialement en , le pays est coupé en quatre : zone occupée, zone libre (séparées par une ligne de démarcation), l'Alsace et la Lorraine annexée de facto par le Reich, et deux départements du Nord sous l'administration militaire allemande de Bruxelles ;

* en la zone occupée allemande s'étend : à la zone initiale (dite « zone nord ») s'ajoute la majeure partie de la zone libre (dite « zone sud » à partir de nov. 1942) ; simultanément l'Italie occupe la plupart des territoires à l'est du Rhône et la Corse ;

* en les Italiens se retirent, la zone occupée allemande s'étend à tout le pays, mais simultanément la Corse se libère ;

* durant l'été 1944, à partir du , la plus grande partie du territoire est libérée par les forces Alliées et celles de la Résistance.

Les conditions de l'armistice sont motivées par les préoccupations d'Hitler à cette époque. Il faut bien sûr empêcher de façon durable que la France ne redevienne une grande puissance militaire, mais à court terme, il faut veiller à ce que sa flotte ne rejoigne pas le Royaume-Uni qui reste le dernier pays à vaincre ou à séduire, car un accord de paix avec le Royaume-Uni reste souhaité en cette fin du mois de juin. Enfin, il ne faut froisser ni l'allié italien, ni la neutralité bienveillante espagnole, Franco ne voulant pas engager l'Espagne dans un conflit, après 3 ans de guerre civile. Ce sont toutes ces considérations complexes qui vont déterminer le contenu de la convention d'armistice, un texte bref de vingt-quatre articles, qui contient notamment les clauses suivantes[18] :

- Les prisonniers de guerre (plus de 1,5 million d'hommes) restent en captivité jusqu'à la signature d'un accord de paix.

- La moitié nord, ainsi que la côte atlantique, passent sous occupation allemande : c'est la zone occupée, qui couvre à peu près les trois cinquièmes du territoire. Le reste constitue la zone libre (c'est-à-dire « non occupée »), essentiellement au sud de la Loire. Les deux zones sont séparées par la ligne de démarcation, frontière intérieure surveillée par l'occupant et les forces de l'ordre françaises.

- La France doit pourvoir à l'entretien de l'armée d'occupation. Il s'avéra que le montant de ces indemnités allait être fixé de façon quasi-discrétionnaire par les Allemands, et leur montant s'élèvera, en moyenne, à 400 millions de francs par jour.

- Dans la zone libre, l'armée française est limitée à 100 000 hommes et les troupes sont désarmées.

- La souveraineté française s'exerce sur l'ensemble du territoire y compris l'Alsace et la Moselle (mais l'Allemagne annexe de fait l'ancien Reichsland sans tenir compte des protestations secrètes adressées par le gouvernement de Vichy) : cette souveraineté s'exerce donc théoriquement en zone occupée, mais dans celle-ci, il est stipulé que l'Allemagne exerce « les droits de la puissance occupante »[18], ce qui implique que l'administration française doit collaborer avec elle d'une « manière correcte »[18].

- L'Empire colonial français reste également sous l'autorité du gouvernement français.

- Les bâtiments de la flotte de guerre française rejoignent leurs bases navales du temps de paix, Cherbourg, Brest et Lorient se trouvant en zone occupée. (« La désignation de ces ports sera faite d'après les bases navales des navires en temps de paix »).

- La France doit livrer les réfugiés politiques allemands ou autrichiens présents sur son sol.

Selon Winston Churchill, la France du régime de Vichy reste indépendante de l'Allemagne. Les décisions politiques internationales ne sont prises que par le régime de Vichy et celui-ci ne suit pas l'Allemagne nazie dans les guerres contre le Royaume-Uni et l'URSS : la France de Pétain est en effet théoriquement neutre dans cette guerre une fois l'armistice signé. De plus, l'armée française de la zone libre et des colonies n'est pas dépendante de l'Allemagne nazie, et le gouvernement est français (ce sont les parlementaires français qui ont désigné Pétain comme chef du gouvernement provisoire) et n'est pas sous contrôle allemand. Pour Churchill, c'est donc une erreur de qualifier le régime de Vichy d'État satellite de l'Allemagne. Ce n'est évidemment pas non plus un État satellite de l'Italie fasciste pour les raisons précédentes[19].

Le choix d'Hitler de laisser à la France vaincue son Empire colonial peut paraître aujourd'hui tout à fait singulier. À l'époque, dans une lettre au Duce, Hitler a justifié ce choix (ainsi que celui de maintenir une zone non occupée), par le souci de ne pas pousser la France et sa puissante flotte à continuer la guerre à partir de ses colonies, la marine allemande n'étant pas en mesure de conquérir ces vastes territoires, et l'envoi de troupes dans des contrées éloignées n'entrant pas dans la stratégie d'Hitler. Dans les faits, à l'exception de l'Afrique-Équatoriale française, de la Polynésie française (alors désignée sous le nom d'Établissements français de l’Océanie) et de la Nouvelle-Calédonie, les colonies françaises ne se rallieront ni à de Gaulle ni aux Alliés dans les mois qui suivront l'armistice.

De son côté, Churchill, face au risque de voir la flotte française rejoindre ses bases navales maintenant occupées par l'ennemi, conformément aux conventions d'armistice, dépêche le une escadre britannique pour sommer l'escadre française de Mers el-Kébir de se joindre à elle, ou de rejoindre les Antilles françaises[20]. L'amiral français Marcel Gensoul rejeta l'ultimatum, sans informer Vichy de toutes les possibilités ouvertes par celui-ci, dont celle de rejoindre les Antilles françaises pour se mettre à l'abri des Allemands. Il s'ensuivit un combat naval à Mers el-Kébir, au cours duquel le bâtiment de ligne Bretagne sera coulé et deux autres, le Dunkerque et la Provence, mis hors de combat, ainsi que le contre-torpilleur Mogador. Ce combat coûta la vie à 1 297 marins français. Sur les 6 bâtiments de ligne de la Marine Nationale, il n'en reste plus que trois en état de combattre : Le Richelieu, le Strasbourg et la Lorraine.

En outre, l'Italie bien que revendiquant l'ancien comté de Nice et la Savoie, dont elle n'est pas parvenue à s'emparer, doit se contenter d'une partie de Menton et de Fontan (ses seules prises de guerre). Les autres territoires revendiqués (dont la Corse) ne seront occupés par l'armée italienne qu'ultérieurement, le , lors de l'invasion de la zone libre.

Le fondement juridique du régime de Vichy

Résumé

Contexte

Installation

Après avoir passé une quinzaine de jours à Bordeaux, le gouvernement quitte la ville le et rejoint Clermont-Ferrand (les Allemands sont à Bordeaux depuis quelques jours et la ville est située en zone occupée depuis la signature de l'armistice). Mais la ville de Clermont-Ferrand ne donne pas satisfaction car le gouvernement doit s'éparpiller dans d'autres villes alentour, faute de structure d'accueil suffisante. Pétain doit se résoudre à ce que le nouveau gouvernement et l'Assemblée nationale se transfèrent à Vichy dès les premiers jours de juillet. La ville a été choisie car elle est politiquement calme et qu'elle dispose de grandes capacités hôtelières tout en étant bien reliée à Paris. Une propagande est mise en place, destinée à justifier les choix politiques dont celui de la nouvelle « capitale ». Le culte de la personnalité du maréchal, appelé aussi « maréchalisme » en est le principal moteur.

Le , une proposition de révision de la Constitution, permettant d'attribuer les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, président du Conseil, est soumise à l'Assemblée nationale. Celle-ci réunit les députés et les sénateurs, et siège pour l'occasion dans la salle de l'opéra du Grand Casino de Vichy. Elle comprend ainsi théoriquement 907 parlementaires, mais 649 suffrages seulement sont exprimés, dont cinquante sept députés et vingt-trois sénateurs qui votent « non », et vingt autres parlementaires qui s'abstiennent (dont trois après demande de rectification de leur vote), soit 572 voix en faveur de la révision. La séance est présidée par Jules Jeanneney.

Le texte adopté était :

« Article unique.

L’Assemblée nationale donne tous pouvoirs au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’État français. Cette constitution devra garantir les droits du Travail, de la Famille et de la Patrie.

Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées. La présente loi constitutionnelle, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l’État[21],[22]. »

La nouvelle constitution, signée par le maréchal Pétain, ne fut jamais promulguée[23], le chef de l'État n'édictant que douze actes constitutionnels entre 1940 et 1942 sur la base de la loi constitutionnelle de 1940, pour organiser provisoirement le régime de l'État français. Le projet de Constitution prévoyait de conserver pour le chef de l'État le titre de président de la République[24].

Durant l'Occupation, le Parlement ne fut pas dissous, mais Sénat et Chambre des députés furent « ajournés jusqu'à nouvel ordre », seul le chef de l'État pouvant les réunir[25] : dans les faits, ils furent remplacés par le Conseil national mis en place le [26].

Les puissances étrangères, dont les États-Unis[27] et l'URSS[28],[29], prennent acte de ces changements et dépêchent leurs représentations diplomatiques à Vichy ; à ce moment, le général de Gaulle n'a encore d'autre légitimité que sa conscience, le soutien officieux du gouvernement britannique à partir du et l'enthousiasme d'une poignée de Français libres, que le régime de Vichy considère comme des « rebelles, traîtres et séditieux ». Lorsque la guerre prend une tournure plus favorable aux Alliés, les gaullistes commencent à se faire admettre comme représentants légitimes de la France. Après leur entrée en guerre, le , les Soviétiques reconnaissent le Comité national français le [28]. Le Comité français de Libération nationale est reconnu par les Alliés le [28]. Les Américains n'admettent pleinement l'autorité de Charles de Gaulle qu'après le débarquement de Normandie du .

Controverse sur les fondements juridiques du régime

La question de savoir si, derrière ce changement d'appellation, l'« État français » est la même personnalité de droit public et international que la République française, reste encore controversée. En effet, deux thèses s'opposent.

- selon l'une, l'« État français » est la même personnalité de droit public et international que la République française, parce que c'est le Parlement qui a investi le maréchal Pétain du pouvoir de former un gouvernement et de demander l'armistice : à l'appui de cette thèse, ses tenants rappellent que jusqu'à fin 1944, les ambassades des États étrangers dialoguaient toutes avec le gouvernement Pétain et non avec la « France libre » ;

- selon l'autre, pendant les quatre années d'occupation, la continuité historique et juridique de l'État français revient à la « France libre », au Conseil de défense de l'Empire, au Comité national français, au Comité français de Libération nationale (reconnu par les Alliés le ) et au Gouvernement provisoire de la République française : à l'appui de cette thèse, ses tenants rappellent qu'en 1940, le Parlement qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain ne s'est pas réuni librement et régulièrement, mais sous la pression de la panique provoquée par la défaite militaire.

L'Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental tranche toutefois la question juridique et réaffirme ainsi que « La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister » et « Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou règlementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française ». L'Ordonnance organise en outre le retour à la légalité et à l'ordre républicain.

Cependant, certains actes comme le discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995 au Vélodrome d'Hiver reconnaissant la responsabilité de la France dans la déportation vers l'Allemagne de Juifs français au cours de l'occupation du pays par les nazis, constituent une rupture avec la doctrine gaullienne, suivie avant lui par tous les présidents de la Quatrième et de la Cinquième République, qui ont rejeté une telle reconnaissance au motif que le régime de Vichy, sous la direction duquel ces exactions ont été menées, n'était pas l'autorité politique légitime de la France (cette autorité étant incarnée par le général de Gaulle, chef de la France libre[30]).

La « révolution nationale » dans le paysage politique français

Résumé

Contexte

Imagerie de propagande du régime de Vichy.

« Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur » proclame le le maréchal Pétain, nouveau président du Conseil, qui vient de demander à l'Allemagne nazie les conditions d'un armistice. Dans son message aux Français du , trois jours après la signature de l'armistice, il annonce un « ordre nouveau » qui commence. « C'est à un redressement intellectuel et moral que d'abord, je vous convie », ajoute-t-il.

La devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » est remplacée le [31] par le slogan « Travail, Famille, Patrie ». Cette devise était déjà celle des Croix-de-feu dans les années 1930[32], et encore auparavant, dès 1902, mais dans un ordre différent, celle de la Fédération nationale des Jaunes de France, antisémite et d'extrême droite, fondée au début du siècle par Paul Lanoir et Pierre Biétry[33],[34].

Le slogan traduit la politique réactionnaire, nationaliste et nataliste du régime. La personnalisation du régime, étroitement associé à Pétain, est marquée par l’emploi de la francisque : symbole du chef de l’État à titre personnel, elle sert d'emblème du régime sur les documents officiels[35] ainsi que sur la monnaie nationale.

Les fondements idéologiques de cet « ordre nouveau » sont précisés dans le discours du :

« Le désastre n’est, en réalité, que le reflet, sur le plan militaire, des faiblesses et des tares de l’ancien régime politique […] Jamais, dans l’histoire de la France, l’État n’a été plus asservi qu’au cours des vingt dernières années […] par des coalitions d’intérêts économiques et par des équipes politiques ou syndicales, prétendant fallacieusement représenter la classe ouvrière. Il faut aujourd’hui reconstruire la France […] On ne saurait davantage y découvrir les traits […] d’une revanche des événements de 1936 […] L’ordre nouveau est une nécessité française. Nous devrons tragiquement réaliser, dans la défaite, la révolution que dans la victoire, dans la paix, dans l’entente volontaire de peuples égaux, nous n’avons même pas su concevoir. »

« Le régime nouveau sera une hiérarchie sociale. Il ne reposera plus sur l’idée fausse de l’égalité naturelle des hommes, mais sur l’idée nécessaire de l’égalité des « chances » données à tous les Français de prouver leur aptitude à « servir ». Seuls le travail et le talent redeviendront le fondement de la hiérarchie française. Aucun préjugé défavorable n’atteindra un Français du fait de ses origines sociales, à la seule condition qu’il s’intègre dans la France nouvelle et qu’il lui apporte un concours sans réserve. On ne peut faire disparaître la lutte des classes, fatale à la nation, qu’en faisant disparaître les causes qui ont formé ces classes et les ont dressées les unes contre les autres. Ainsi renaîtront les élites véritables que le régime passé a mis des années à détruire et qui constitueront les cadres nécessaires au développement du bien-être et de la dignité de tous. »

En 1940, l'immense majorité des Français reconnaissent l'homme providentiel dans ce « beau vieillard » de 84 ans, auréolé dans son prestige de vainqueur de Verdun, qui sera l'objet d'une grande vénération entretenue par des institutions comme la Légion française des combattants, créée le . Cependant, en dépit des déclarations conciliantes de Pétain repoussant toute idée de revanche, ses plus ardents soutiens de la droite cléricale, conservatrice, antidreyfusarde, antirépublicaine et réactionnaire ne s'y trompent pas en savourant le départ de ceux qu'ils honnissaient. Ainsi, Paul Claudel écrit dans son journal :

« La France est délivrée après soixante ans de joug du parti radical et anticatholique (professeurs, avocats, Juifs, francs-maçons). Le nouveau gouvernement invoque Dieu et rend la Grande Chartreuse aux religieux. Espérance d'être délivré du suffrage universel et du parlementarisme. »

Charles Maurras, fondateur de la revue royaliste L'Action française, saluera, le [36], la disparition de la « gueuse » (la République) en parlant d'une « divine surprise ».

Parallèlement et en opposition totale avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, remplacée par les Principes de la Communauté, le gouvernement de Vichy rétablit les « délits d’opinion et d’appartenance » dans la législation ce qui lui donne la possibilité de poursuivre tous ses adversaires. La plupart sont soit placés dans des camps ou emprisonnés, soit soumis à une épuration administrative[37].

Les lois d'exclusion des Juifs d'août et , qui frappent francs-maçons et juifs font figure d'interdictions professionnelles. La chasse aux communistes, entamée sous le gouvernement Daladier (à la suite de la signature du pacte germano-soviétique, le ), était une priorité du régime de Vichy, avant même que les Allemands ne s'en préoccupent. Elle est une constante de la politique collaborationniste, d' à la Libération. Le PCF avait été interdit sous la Troisième République, en à la suite du pacte germano-soviétique, et toute activité communiste était donc déjà illégale à l'avènement de Pétain.

L'historien Jean-Pierre Azéma a ainsi pu retenir six caractéristiques de l'esprit qui anime le régime réactionnaire de Vichy :

- la condamnation sans appel du libéralisme ;

- le refus du principe égalitaire, proclamé par la révolution ;

- une pédagogie anti-intellectualiste ;

- la défiance à l'égard de l'industrialisme ;

- l'affirmation d'un nationalisme fermé (qui s'oppose au nationalisme républicain d'avant l'affaire Dreyfus) ;

- l'appel à un rassemblement national.

Imagerie de propagande du régime de Vichy.

Le régime de Vichy privilégie le mythe d’une société rurale, corporative et religieuse. La « révolution nationale » fait du concept de folklore paysan étroitement imbriqué à celui du régionalisme un modèle normatif, partie intégrante de l'idéologie vichyste et de son projet culturel[38].

L'historien communiste Roger Bourderon dans les années 1970 comme l'écrivain Bernard-Henri Lévy en 1981 qualifièrent de fasciste le régime de Vichy. Cette idée n'est pas reprise par des historiens de la période comme Jean-Pierre Azéma et Robert Paxton ; ceux-ci mettent en avant que Pétain, fort du soutien populaire qu'il avait créé, a refusé l'idée d'un parti unique que lui proposait Marcel Déat en , et également que l'obsession de la discipline qui caractérise les sermons moralisateurs du maréchal ne s'est pas traduite par une réelle militarisation du pays tournée vers l'expansion. Cela découle en partie des conditions de l'armistice, qui limitait considérablement les forces armées. Il y a bien une volonté d'embrigadement dans la création des Chantiers de la Jeunesse (une forme de « service national civil » qui remplace le service militaire obligatoire) qui accueillent, dès les 100 000 jeunes de la classe 1940 qui ne peuvent pas être incorporés dans l'armée d'armistice, et qui sont encadrés par des officiers pour se livrer à divers travaux d'utilité publique en plein air, mais ne sont pas mobilisables militairement comme les Jeunesses hitlériennes. Les partis de collaboration à tendance fasciste comme le Parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot ou le Rassemblement national populaire (RNP) de Marcel Déat sont longtemps restés marginaux par rapport au gouvernement et à l'entourage du maréchal. Ce n'est qu'en 1944 que les Allemands ont imposé l'entrée au gouvernement de Joseph Darnand, chef de la Milice, et de Philippe Henriot d'abord (), puis de Marcel Déat ().

Le cléricalisme de Vichy

Le régime de Vichy va rechercher l'appui de l'Église catholique romaine, dont l'influence à cette époque reste non négligeable. Pétain n'était pas, avant de devenir chef de l'État, un catholique pratiquant, mais du moins avait-il quand même été élevé dans l'Église, alors que Laval et Darlan étaient plutôt « de l'autre bord ».

Le courant passe bien entre Philippe Pétain et certains prélats de l'Église catholique française, qui se pressent pour lui rendre visite à Vichy. En tête de ces évêques et cardinaux maréchalistes, le cardinal Gerlier, primat des Gaules. La doctrine catholique de l'époque, et notamment sa composante sociale, a largement inspiré la révolution nationale, et le cardinal Gerlier déclare d'ailleurs : « Travail, Famille, Patrie, ces trois mots sont les nôtres ». Depuis la fin du XIXe siècle, la France avait connu des gouvernements pour lesquels l'étiquette de « laïque » était plus ou moins synonyme d'anticlérical. L'Église catholique romaine en France comptait bien profiter d'un gouvernement favorable pour marquer quelques points, notamment en matière d'enseignement religieux.

Les membres du clergé prennent place dans les cérémonies officielles. En plus de ces signes extérieurs de sympathie, l'épiscopat français obtient satisfaction sur un certain nombre de points :

- la loi du qui interdisait aux religieux d'enseigner dans le public est abrogée en ;

- les mouvements de jeunesse reçoivent l'agrément officiel en . En 1942, le projet de Pucheu d'instaurer un mouvement de jeunesse unique est écarté ;

- l'enseignement privé confessionnel reçoit des subventions de l'État (400 millions de francs en 1941).

En revanche, l'Église n'obtient pas le droit d'enseigner la religion à l'école publique. Malgré cela, l'épiscopat reconnaît la légitimité du régime du maréchal jusqu'en 1944. Cette légitimation n'empêche pas plusieurs prélats d'exprimer publiquement des critiques, par exemple au sujet des déportations des Juifs, à partir de , qui marque une rupture dans l'opinion publique. Des fidèles et des prêtres, tels que Jules Saliège, alors archevêque de Toulouse, et l'abbé Glasberg (à Lyon) rappellent avec insistance l'incompatibilité de la ségrégation raciale avec le christianisme et prennent ainsi des risques. Jules Saliège n'échappera ainsi à la déportation par l'occupant qu'en raison de son âge et de son état de santé précaire[39]. Glasberg devra se cacher auprès de Théas, l'évêque de Montauban, lui-même arrêté par la Gestapo le . Un certain nombre de catholiques se détachent nettement du régime et s'engagent dans la Résistance. C'est Georges Bidault, président du Conseil national de la Résistance et fondateur de la démocratie chrétienne, qui demandera à de Gaulle en 1944 l'éviction d'une longue liste d'évêques compromis avec Vichy[40],[41].

L'une des institutions du nouveau régime à laquelle les catholiques accordaient le plus volontiers leur concours est sans conteste la Légion des combattants, qui remplace toutes les associations d'anciens combattants. Dès sa fondation, les prêtres y adhèrent en grand nombre ainsi que quelques évêques. Par la suite, certains des cadres de la Légion participeront à la création de la Milice, mais d'autres l'abandonneront, tel le Lorrain François Valentin, l'un de ses dirigeants les plus actifs, qui choisit le , troisième anniversaire de la Légion, pour lancer un appel à la résistance.

La spécificité du régime de Vichy dans l'Europe occupée

La spécificité du régime de Vichy réside dans deux faits : il est issu d'un vote du corps législatif, et le chef de l'État et son gouvernement restent sur place. Il partage cette spécificité avec le Danemark. En revanche, le fait que jusqu'en novembre 1942, le gouvernement de Vichy ait résidé en zone non occupée, qu'il ait bénéficié ainsi d'une autonomie relative, qu'il ait pratiqué sa propre politique antisémite et qu'il ait militairement combattu les Alliés outre-mer, reste un cas unique dans l'Europe occupée, qui le rapproche des pays de l'Axe. La collaboration d'État commence en France dès la proclamation de l'armistice. L'historien Robert Paxton souligne que les autorités civiles d'un pays occupé sont normalement amenées à coopérer avec l'armée d'occupation dans un certain nombre de domaines techniques afin d'assurer les services essentiels aux populations civiles, étant entendu que les soldats occupants bénéficient également de ces services. Le régime de Vichy prend fin de facto avec la Libération et son gouvernement se réfugie en Allemagne aux yeux de laquelle il continue à représenter la France de jure jusqu'à l'effondrement final.

La Pologne est d'abord partagée dès le entre l'Allemagne nazie et l'URSS : massacres, déportations et destructions s'ensuivent. Côté allemand, une partie de son territoire est rattachée directement au Reich, tandis que le reste est placé sous autorité allemande sans être annexé, sous le nom de « gouvernement général » (agrandi l'été 1941 lorsque l'Allemagne attaque l'URSS). C'est le dirigeant nazi allemand, ex-avocat, Hans Frank, qui en est nommé gouverneur général. Ce système prend fin avec l'arrivée de l'Armée rouge à partir de l'été 1944.

La Finlande, d'abord attaquée par l'URSS le , et soutenue par les Alliés, reste une démocratie pendant toute la durée de la guerre. La Finlande se retrouve aux côtés de l'Axe le lorsque l'Allemagne attaque l'URSS qui est devenu l'ennemi commun. Cette alliance de fait avec l'Axe prend fin le lorsque la Finlande fait la paix avec l'URSS et chasse la Wehrmacht de son territoire (les Allemands se retirent en Norvège).

Au Danemark occupé, le roi Christian X et le premier ministre social-démocrate Thorvald Stauning restent en place après la capitulation du et pratiquent, contraints et forcés, une collaboration économique avec l'Allemagne jusqu'à la fin de l'occupation le .

En Norvège, le roi et le gouvernement, d'abord réfugiés dans le Nord, s'exilent à Londres avec une grande partie des forces armées. Vidkun Quisling, chef du parti d'extrême droite Nasjonal Samling, est imposé en 1942 par les Allemands. Il instaure un gouvernement fantoche pro-nazi, la réalité du pouvoir étant entre les mains du Reichskommissär Josef Terboven jusqu'à la fin de l'occupation le .

Aux Pays-Bas, le gouvernement s'exile à Londres avec la reine Wilhelmine. Le pays fut alors administré par le Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart qui poussa en avant le parti pro-nazi NSB (Nationaal-Socialistische Beweging, Mouvement national-socialiste). Ce système prend fin avec la Libération début 1945.

En Belgique, après la capitulation du décidée par le roi Léopold III, le gouvernement se réfugie en France et s'exile ensuite à Londres, alors que le roi reste dans son palais de Laeken. La Belgique est alors placée sous une administration militaire allemande qui laisse travailler les services administratifs belges, sous la direction de secrétaires généraux. Cette administration s'étend également sur le nord de la France (départements du Nord et du Pas-de-Calais). Ce système prend fin avec la Libération début 1945.

En Tchécoslovaquie, la partie tchèque est annexée par l’Allemagne sous le nom de protectorat de Bohême-Moravie. À sa tête est placée un Reichsprotektor allemand, d’abord von Neurath, puis Heydrich (tué par la résistance tchèque). L'occupation est très dure, des centaines de villages subissent le sort d'Oradour-sur-Glane. Ce système dure jusqu'à la fin de l'occupation le . De son côté, la Slovaquie est placée sous l’autorité de Mgr Tiso qui s’allie à l’Allemagne. Elle cesse d'exister comme État satellite de l'Allemagne en septembre-octobre 1944, lorsque les armées soviétiques et roumaines en chassent la Wehrmacht et y rétablissent l'autorité du Gouvernement provisoire tchécoslovaque.

En Hongrie, les nazis bénéficient de l'alliance spontanée du gouvernement en place dirigé par Horthy, désireux d'effacer les conséquences du traité de Trianon de 1918 (but partiellement atteint de 1940 à 1945). Horthy cherchant, l'été 1944, à se dégager de l'alliance allemande, est remplacé par Szálasi qui maintient la Hongrie dans l'orbite allemande jusqu'au bout, et c'est l'invasion soviétique et roumaine qui met fin à l'alliance hongro-allemande.

En Roumanie l'effondrement de la France (qui en avait garanti les frontières le ) est suivi par des ultimatums soviétique et allemand à la suite desquels elle perd 40 % de son territoire en juin- ; puis un coup d'État fasciste renverse en le roi Carol II et met au pouvoir le maréchal Antonescu qui s'autoproclame « Pétain roumain », fait entrer la Wehrmacht dans le pays, puis s'allie à l'Allemagne le dans le but de récupérer les territoires cédés l'an précédent à l'URSS. Cette alliance prend fin le lorsque la Roumanie déclare la guerre à l'Axe et s'engage aux côtés des Alliés.

La Bulgarie, après une période de neutralité, devient l'alliée de l'Axe le , sans toutefois entrer en guerre contre les Alliés ; son but est seulement de s'agrandir en annexant les territoires à populations bulgarophones de Yougoslavie, de Roumanie et de Grèce (but atteint entre 1941 à 1944). La Bulgarie brise son alliance avec l'Axe le lendemain de l'entrée des armées soviétiques sur son territoire, le .

La Grèce capitule face à l'invasion de l'Allemagne, de l'Italie et de la Bulgarie en , et est occupée par l’Allemagne, l’Italie et la Bulgarie. Là aussi l'occupation est très dure et se traduit par une guerre de harcèlement et de répression constante pendant toute sa durée, la majeure partie du territoire étant libérée par la résistance fin 1944, le reste début 1945.

Quant à l'Italie, les Allemands la considèrent comme un pays ennemi après la capitulation du (même si, dans le Nord, Mussolini est autorisé à former la « république de Salo ») et la soumettent à un régime d'occupation ; partout où ils se trouvent, ses soldats sont désarmés et faits prisonniers par la Wehrmacht. La résistance prend de l'ampleur et les populations italiennes accueillent les Alliés en libérateurs.

Les hommes du régime de Vichy

Les dirigeants majeurs

Pétain, Laval et l'amiral Darlan, le chef d'État et ses deux Premiers ministres (qui n'ont en fait que le rang de vice-président du Conseil) sont les trois politiques les plus emblématiques de la période. Laval a été vice-président du Conseil de juillet à décembre 1940 et d'avril 1942 à août 1944 et Darlan l'a été de février 1941 à avril 1942.

L'historien Robert Frank souligne que le point d'accord fondamental entre les trois hommes a d'abord été leur volonté de cesser un combat jugé « meurtrier et inutile », et sur ce point, ils bénéficient du soutien de la grande majorité des Français. Tous les trois parient sur une victoire finale du Reich. À partir du moment où l'armistice est signé, certaines conséquences en découlent : les Français qui veulent continuer le combat deviennent hors-la-loi. Aucun des trois hommes n'avait initialement adhéré à une quelconque idéologie mussolinienne ou hitlérienne, mais dans l'atmosphère de la défaite, ils s'en rapprochent très rapidement et leurs intérêts sont liés à ceux de l’Allemagne : la paix allemande leur permet de développer la révolution nationale et de réorganiser la France selon leurs idées, forts de la souveraineté qu'ils exercent dans l'Empire colonial et de la zone non occupée.

- Philippe Pétain. Pour les Français de l'époque, Pétain représente le vainqueur de Verdun, adulé par la majorité des Français qui approuvent l'armistice et lui font confiance pour défendre les intérêts de la France face à l'occupant et à ses ennemis (le Royaume-Uni étant désormais défini comme tel, surtout à partir du 3 juillet 1940, après l'agression de l'escadre mouillée à Mers el-Kébir et la saisie des bâtiments français réfugiés dans les ports britanniques). La théorie du glaive et du bouclier fait espérer un moment que De Gaulle (le glaive) et Pétain (le bouclier) agiraient secrètement de concert pour duper les Allemands, espérance qui disparaîtra en 1942. Les anciens combattants forment le noyau le plus fidèle des partisans de Pétain. Marc Ferro a montré les paradoxes de Pétain, partagé entre son anti-germanisme profond et sa volonté de collaborer avec le Reich : Pétain a bel et bien voulu la collaboration, mais il la subordonne aux intérêts de son nouveau régime[42]. Malgré son grand âge et les atermoiements dont il fait souvent preuve, Pétain est bien l'inspirateur de la révolution nationale[43]. Il entend « régénérer la France » en instaurant un régime autoritaire qui s'appuie sur l'armée[43], l'Église[43],[44], les notables et les élites[43],[44]. Il ne s'est pas signalé dans son passé par des positions fascistes et a même été considéré jusque dans les années 1930 comme un maréchal « républicain »[45]. Marc Ferro conclut, après avoir fait l'inventaire des différences et des ressemblances entre le régime de Vichy et les régimes fasciste et nazi : « Mais, paradoxe de l'analyse, l'inventaire des différences avec le fascisme ne signifie-t-il pas aussi que la France ne fut aussi « fasciste » que durant ces années-là ? »[46]. Selon les mots de Robert Frank, « l'antisémitisme d'État de Vichy est en grande partie le sien, puisqu'il a contribué personnellement à la rédaction du premier statut des Juifs »[47].

- Pierre Laval, le seul membre du gouvernement à être muni d'un Ausweis permanent (permission de passer d'une zone à l'autre) pense être l'homme de la situation pour entamer une négociation globale avec le vainqueur. Il n'est impliqué ni dans l'élaboration ni dans l'application de la révolution nationale. Pragmatique, ancien membre de la SFIO très proche de la CGT, son passé de pacifiste proche des francs-maçons l'éloigne considérablement des amiraux et des cardinaux, compagnons naturels de Pétain. La collaboration avec l'Allemagne est la grande politique à laquelle il doit attacher son nom. Au nom de celle-ci, il accepte de collaborer aussi pour la déportation des Juifs. Il n'hésite pas à faire inclure les enfants de moins de 16 ans dans les convois de déportation, alors que les Allemands ne le demandaient pas.

- François Darlan, chef d'état-major de la marine et artisan du réarmement naval de la France dans les années 1930 était de sensibilité centre gauche et considéré comme un républicain en ce sens qu'il n'avait aucun penchant monarchiste ou clérical. Il est initialement jusqu'au-boutiste, farouche partisan de la poursuite des combats jusqu'en juin 1940, mais se rallie à l'armistice et pousse ensuite la collaboration d'État avec l'Allemagne plus loin que Laval pendant la période, de décembre 1940 à avril 1942, où ce dernier avait été écarté de la place de vice-président du Conseil. Il tente ensuite de concilier les Alliés avec Vichy pendant la période du au où il est au pouvoir en Afrique du Nord. Il peut paraître comme un opportuniste ambitieux, ce qu'il est sans doute, mais selon Robert Frank, l'ensemble de ses positions s'explique aussi par des considérations de géostratégie biaisée par une phobie des Britanniques consécutive à la tragique agression de Mers el-Kébir. Il veut préserver la marine française et l'Empire. Sans affinité particulière avec le fascisme, il ne cessera pourtant de penser qu'une victoire du Royaume-Uni serait pire que la domination allemande et entraînerait « le retour au pouvoir des Juifs cosmopolites et des francs-maçons inféodés à la politique anglo-saxonne » (notes de Darlan, ). Son antisémitisme est durable puisque c'est son gouvernement qui prépare et promulgue le deuxième statut des Juifs en . Contrairement à Laval, il adhère globalement au projet de révolution nationale.

Ralliements au régime de Vichy

Les serviteurs du régime de Vichy qui sont les protagonistes de la « révolution nationale » sont recrutés à l'extrême droite, mais aussi parfois dans d'autres courants politiques, y compris à droite, au centre ou à gauche. Nous sommes alors dans une période où beaucoup de formes de racisme conscient ou non, étaient une manière de « penser les Hommes » très répandue en Europe et Amérique du Nord, de sorte que des hommes aux parcours idéologiques divers ont pu être séduits par le droit du sang qui imprègne toute la « révolution nationale, et par les idées antisémites selon lesquelles « les Juifs » en tant que groupe « sont ceci » ou « font cela » et « posent un problème » aux autres nations, dont on les exclut : ce « problème » requiert une « solution », si possible définitive[50]. La logique de ces idées mènera à la « Solution finale » mais ceux qui les adoptent dans les années 1935 à 1941 n'en comprennent pas à l'avance la portée criminogène, et/ou ne s'en soucient pas.

C'est le parcours de Raphaël Alibert, proche de l'Action française ; de Joseph Barthélemy, parlementaire de la droite libérale, qui a été membre de l'Alliance démocratique ; ou encore de Philippe Henriot qui avait été vice-président du grand parti de droite traditionnelle qu'était la Fédération républicaine, de Jean-Louis Tixier-Vignancour, membre des Croix-de-feu lors de son élection au siège de député des Basses-Pyrénées en 1936[51]. On trouve chez ceux que Pascal Ory appelle les « nouveaux croisés » une composante chrétienne, pas forcément fasciste-cléricale, mais en tout cas réactionnaire[52] : parmi eux, le cardinal Baudrillart, Alphonse de Châteaubriant, Robert Valéry-Radot…

C'est chez des hommes qui rallient davantage la collaboration que le régime de Vichy lui-même que l'on trouve une affiliation proprement fasciste : Jacques Doriot, Simon Sabiani sont passés du communisme au fascisme dès les années 1930[53] ; des fondateurs de la Cagoule comme Eugène Deloncle et Jean Filiol rejoignent tout naturellement le régime de Vichy. Les activistes de l'extrême droite française comme le national-collectiviste Pierre Clémenti, Jean Boissel ou le franciste Marcel Bucard jouent un rôle dans les instances de Vichy, dans la Milice ou la Légion des volontaires français contre le bolchevisme (LVF)[54]. L'ancien responsable de la Cagoule Joseph Darnand fonde la Milice française. Comme Darnand, beaucoup d'autres membres de l'extrême droite antisémite des années 1920 et 1930 sont actifs dans le régime de Vichy, par exemple Louis Darquier de Pellepoix et Philippe Henriot.

Jean-Pierre Abel, Gaston Bergery, Marcel Déat, René Belin ou Charles Spinasse ont des parcours plus atypiques : ils avaient été initialement pacifistes, socialistes, radicaux ou syndicalistes. Un petit groupe d'élus communistes autour de Marcel Gitton rompt avec le PCF au moment du pacte germano-soviétique, et une partie d'entre eux constitue plus tard le Parti ouvrier et paysan français. Ils finissent par se rallier à la « révolution nationale ».

Quelques parlementaires ou intellectuels pacifistes, philosémites ou même les deux avant la guerre, le plus souvent de gauche, anciens membres ou sympathisants de la LICA (Ligue internationale contre l'antisémitisme) dans les années 1920-1930, vont également s'engager dans la collaboration, considérant les Juifs comme responsables de la guerre contre l'Allemagne nazie.

Gouvernements

Résumé

Contexte

Organisation du gouvernement

Le drapeau de l'« État français » est le drapeau tricolore de la France, sans marque distinctive particulière de ce régime[56],[57].

Dans le dernier gouvernement de la Troisième République, dit gouvernement Philippe Pétain, Pétain est le président du Conseil. Tout en devenant chef de l'État, il conserve par l'acte constitutionnel du la « plénitude du pouvoir gouvernemental […] »[58]. Le titre de président du Conseil n'est plus utilisé par la suite dans les actes constitutionnels pour désigner Pétain, cependant « Pétain continue d'en être le détenteur et d'en exercer les pouvoirs afférents »[59].

À partir du premier gouvernement Laval (), les cabinets sont couramment désignés du nom du vice-président du Conseil, titre assumé successivement par Pierre Laval, Pierre-Étienne Flandin, François Darlan, puis de nouveau Pierre Laval.

Le , Pierre Laval revient au pouvoir, avec le titre de chef du gouvernement, Pétain lui abandonnant, par l'Acte constitutionnel no 11 du , la « direction effective de la politique intérieure et extérieure de la France […] »[60]. Le chef du gouvernement demeure cependant responsable devant le chef de l'État.

Quatre cabinets se succèdent jusqu'en 1944 :

- le premier gouvernement Laval, du au

- le gouvernement Flandin, du au

- le gouvernement Darlan, du au

- le second gouvernement Laval, du au

Les quatre phases du gouvernement de Vichy

Pétain, Laval et Darlan sont les trois personnalités qui ont exercé les plus hautes responsabilités dans l'« État français », de à la Libération. Autour d'eux, on peut distinguer plusieurs vagues successives dans le personnel politique du régime de Vichy. Régime autoritaire dès sa création, Vichy connaît plusieurs évolutions politiques, avec sur la fin une nette radicalisation :

- Le Vichy de la « revanche réactionnaire » (1940-1941)

- toutes les tendances hostiles au parlementarisme de la IIIe République sont présentes dans le premier gouvernement Laval : des ultras assagis (Paul Marion, du PPF), des maurrassiens (Raphaël Alibert, Yves Bouthillier), des libéraux (Lucien Romier), divers réactionnaires (général Weygand, Xavier Vallat), ou encore René Belin, ancien leader de la CGT.

- Le Vichy technocratique (1941-1942)

- avec l'arrivée de Darlan (1941), un personnel beaucoup plus jeune – que l'on appellerait plus tard des technocrates – fait son entrée en politique : Pierre Pucheu, ministre de l'Intérieur, François Lehideux, à la production industrielle, souvent présentés comme proches de la banque Worms, René Bousquet à la police[61].

- Le Vichy « pragmatique » de Laval (1942-1943)

- le retour de Pierre Laval en 1942 marque aussi celui d'un personnel politique plus républicain, très éloigné de la volonté de revanche politique du Vichy de 1940. L'objectif du gouvernement Laval est très pragmatique : donner des gages à l'Allemagne par la collaboration pour obtenir une plus grande autonomie de la France et une bonne place dans l'Europe nouvelle. Le gouvernement Laval marque un peu la fin de la révolution nationale (avec par exemple la réhabilitation des départements républicains contre le régionalisme prôné par le Vichy traditionaliste de 1940).

- Le Vichy des « ultra-collabos », ou « Vichy milicien » (1944)

- à partir de la fin 1943 et surtout du début 1944, les collaborationnistes de Paris, sympathisants du nazisme à côté desquels Laval paraît presque modéré, entrent en force au gouvernement : Philippe Henriot, Marcel Déat. La Milice française de Joseph Darnand, notamment, voit son influence s'accroître fortement. Darnand entre aussi au gouvernement.

La collaboration d'État (1940-1944)

Résumé

Contexte

À la suite de Stanley Hoffmann (1974), d'autres historiens, comme Robert Paxton ou Jean-Pierre Azéma, ont coutume de désigner sous le terme de « collaborationnistes » ceux qui souhaitaient, pour des raisons idéologiques, parce qu'ils étaient sympathisants fascistes ou nazis, une collaboration renforcée avec l'Allemagne hitlérienne. Il s'agit, par exemple, du chef du Parti populaire français (PPF), Jacques Doriot, de l'écrivain Robert Brasillach, à la tête de la revue Je suis partout, ou encore de Marcel Déat. Ceux-ci ont pu influencer la politique menée par les gouvernements de Vichy, quoique ce n'est qu'en 1944 que les ultra-collaborationnistes deviennent majoritaires au gouvernement. En sens inverse, les historiens relèvent dans l’opinion une désaffection croissante pour la politique de Vichy et un rejet quasi immédiat de la collaboration[62],[63], surtout à partir de l’été 1942 avec les rafles des Juifs opérées par les forces de l’ordre françaises. Tout en épargnant encore la figure du maréchal, vainqueur de Verdun, le commissaire spécial de Caen estimait la proportion de gaullistes dans la population locale à 75 %, dès l'été 1941[64].

Même dans la presse « collaborationniste » (le terme est employé par Jeantet dans Je suis partout), il est fait en le constat (pour le déplorer) que les partisans de la collaboration sont minoritaires dans l’opinion, qui attend majoritairement la Libération par les Alliés[65].

La collaboration économique

La collaboration économique, au sens où l'entendent des historiens comme Paxton[66] découle d'abord de la dette de guerre théoriquement fixée par l'armistice de (essentiellement l'indemnité d'occupation, mais pas uniquement), mais pratiquement fixée au cours des ans de façon unilatérale par les Allemands qui établissaient arbitrairement le taux du franc par rapport au mark. D’ailleurs, seul le principe est fixé par la convention d’armistice, mais pas le montant (art. 18), l’exécution étant renvoyée à une commission allemande d’armistice (à Wiesbaden) devant laquelle la représentation française « reçoit les ordres » (art. 22). La fixation du montant, malgré l’accablement et l’impuissance du général Huntzinger à Wiesbaden[67] est sans commune mesure avec les frais réels de l’occupant. Cette dette, censée correspondre à l'entretien des troupes d'occupation, a été en moyenne de 400 millions de francs par jour, l'équivalent de quatre millions de salaires journaliers d'ouvriers. L'emploi de l'expression « collaboration économique » signifie que la politique prédatrice de l'Allemagne s'est effectuée sous administration française comme conséquence désastreuse de l'armistice de 1940.

Sur l'ensemble de l'année 1943, ces paiements représentent 36 % du revenu national et environ la moitié de la dépense publique française[68]. Par exemple, les dépenses du budget ordinaire de l’État en 1941 s'élevaient à 97 milliards de francs, alors que celles du budget extraordinaire établi pour régler les charges liées à la convention d'armistice se sont élevées cette année-là à 129 milliards[69].

En effet, aux 122 milliards de l’indemnité journalière d’occupation s’ajoutent l’équilibrage des exportations vers l’Allemagne (accord de « clearing » particulièrement défavorable) et diverses dépenses supplémentaires de cantonnement et de logement des Allemands[70]. Les charges d’occupation totales, réglées par un budget spécial, représentent ainsi 133 % du budget ordinaire de l’État en 1941 et 89 % du déficit cumulé[70].

Après l’invasion de la zone sud en , les Allemands exigent que la dette d’occupation passe à 500 millions de francs par jour. Globalement, la somme versée au titre de l’entretien de troupes d’occupation s’est élevée à 631,8 milliards de francs, soit, au cours imposé, 31,6 milliards de marks[71]. Par comparaison, les revenus budgétaires annuels ordinaires du Reich en 1942 (y compris les prélèvements sur les pays occupés) s’élevaient à 49 milliards de marks[72] dont 35 milliards d’impôts. De l’été 1940 à l’été 1944, le régime de Vichy a donc versé à l’occupant l’équivalent d’une année de recettes fiscales allemandes.

De même on peut également ajouter les prisonniers de guerre, qui sont environ 1,8 million à travailler pour l'Allemagne en Allemagne pendant presque toute la durée de la guerre[73].

En , on comptait en France un million de chômeurs, conséquence de la désorganisation complète de l'économie due à la débâcle. Rapidement après l'armistice, le gouvernement de Vichy décida d'autoriser les entreprises françaises à accepter des contrats avec les Allemands[74]. Les commandes allemandes seront le principal moteur du redémarrage de l'économie française. Le nombre de chômeurs était descendu à 125 000 en 1942, et à la Libération, il était pratiquement nul. De façon générale, avec les indemnités d'occupation, l'Allemagne arrive à faire travailler l'agriculture et l'industrie française en grande partie pour son compte : en 1943, d'après les statistiques de l'Office central de la production industrielle, 100 % de l'industrie aéronautique, 100 % de la grosse forge, 80 % des BTP, 60 % de l'industrie du caoutchouc travaille pour le compte de l'Allemagne. Henry Rousso note que les chiffres sont probablement surévalués, mais qu'ils donnent un ordre de grandeur correct. Selon l'historien allemand Eberhard Jäckel, « Au printemps de 1942, 170 000 Français travaillaient sur place dans les services de la Wehrmacht […], 275 000 à la construction d'aérodromes et de fortifications comme le mur de l'Atlantique, 400 000 enfin à la fabrication d'armements »[75].

Au , la France représentait déjà la moitié de la valeur globale des commandes transférées aux territoires occupés (1,6 milliard sur 3,1 milliards de RM). À cette date, 1 331 entreprises françaises produisaient directement ou indirectement pour la Wehrmacht. La partie de la production industrielle destinée à l’Allemagne, grâce à l’intensification de l’intégration économique de la France à la division allemande du travail et à la rationalisation dans la direction de l’industrie française exercée par les organismes de Vichy, augmenta sans cesse, passant de 34 % au premier semestre 1942 à plus de 40 % au deuxième semestre 1943[76]. L'appareil productif est entièrement tourné vers les besoins allemands : en 1943 et 1944 (avant l'effondrement du régime), l'industrie automobile a fourni à l'occupant 60 % puis 70 % de sa production[68]. Pour l'industrie aéronautique, il s'agit de la totalité.

Cette contribution économique s’inscrit très largement dans le cadre d’une politique volontariste de Vichy, qui souhaite après Montoire obtenir des avantages tangibles (retour des prisonniers, assouplissement de la ligne de démarcation) en échange d’une insertion économique dans la nouvelle Europe allemande[77]. Ces propositions rencontrent un désintérêt des interlocuteurs allemands, qui au début du conflit ne visent qu’à désarmer et désindustrialiser la France pour lui enlever sa puissance : les Allemands démontent usines et machines-outils pour les transporter outre-Rhin, pillent les stocks. Après le fiasco du limogeage de Laval, qui tend les relations, et l’intermède Flandin, l’équipe de Darlan revient à la charge en . Elle propose un « plan d’un ordre nouveau » avec union douanière entre la France et l’Allemagne. Ce plan conclut : « Nous voulons sauver la France. Nous prions Hitler de nous aider »[77],[78]. Se montrant transitoirement intéressées, les autorités allemandes, alors que le front méditerranéen se développe, négocient un accès aux bases syriennes dans un premier temps. Vichy accepte le contrôle allemand sur les devises et un accord de « clearing » défavorable contre l’ouverture de la ligne de démarcation aux échanges économiques. La fin de la campagne de Syrie puis l’ouverture du front russe avec l’opération Barbarossa marque le retour d’une large indifférence allemande. C’est l’arrivée d’Albert Speer au gouvernement nazi, en , qui changera à nouveau la donne[77].

À la fin de l’Occupation, le , la valeur totale des commandes passées depuis 4 ans s’éleva à environ 10 milliards de reichsmark. En se plaçant du point de vue allemand, la contribution française à l’effort était fondamentale et indispensable : pour la fabrication de matériels complets pour la Wehrmacht, la France représentait en 1943 11,9 % des automobiles livrées par l’économie de guerre, Allemagne incluse) et 6,5 % des avions[76].

En outre, entre 1942 et 1944, le commissaire général du Reich pour l'emploi et la main d'œuvre, Fritz Sauckel va exiger que la France envoie deux millions de travailleurs au titre du STO. Les travailleurs français sont les seuls d’Europe à avoir été requis par les lois de leur propre État et non par une ordonnance allemande (loi du ). Seuls 600 000 partent effectivement, qui s'ajoutent aux 700 000 travailleurs volontaires. Volontaires et STO sont plus ou moins rémunérés. De nombreux réfractaires au STO iront rejoindre les maquis de la résistance.

Selon le général von Senger und Utterlin de la Commission d'armistice allemande :

« L'industrie française des armements de guerre fut remise à pleins tours pour les armements allemands. […] Sans le potentiel économique de la France, Hitler n'aurait pas pu faire durer la guerre aussi longtemps. C'est cela qui fut le grand profit qu'Hitler tira de la conquête de la France. »

Deux auteurs, Fabrizio Calvi et Marc Masurovsky, montrent dans un ouvrage, Le Festin du Reich (2006)[79], que des banques américaines à Paris « avaient continué à faire commerce avec les nazis pendant toute la guerre » (malgré les « lois, ordonnances [américaines] réprimant le commerce avec l’ennemi ») et qu'elles ne furent guère inquiétées par la mission Matteoli[80],[81].

La collaboration conduit par ailleurs à une perte importante du patrimoine architectural. Le , un décret est publié dans la presse parisienne, annonçant l’enlèvement de monuments, dans le but affiché de réinjecter les métaux dans le circuit de la production industrielle et agraire. L’étendue des pertes subies par le patrimoine national est énorme : selon certaines estimations des conservateurs, environ 1 700 statues furent détruites sur ordre du gouvernement de Vichy, dont plus de cent pour la seule capitale parisienne.

La collaboration policière

Affiche de propagande pour le recrutement de la Police nationale dans le cadre de la révolution nationale, fin 1941 - début 1942.

(palais de Chaillot, ).

Indépendamment de la collaboration avec l'occupant, les autorités de Vichy mettent en œuvre dès 1940 « une politique répressive au nom de l'ordre et de la lutte contre "l'Anti-France" »[82]. Vichy renforce ensuite son organisation policière en étatisant les polices municipales () et en instituant d'innombrables polices parallèles spécialisées comme le Service de police anticommuniste (SPAC) ou la Police aux questions juives (PQJ), et le ministre de l'Intérieur Pierre Pucheu crée dès 1941 les Groupes mobiles de réserve (GMR) qui participeront à la lutte contre les maquis aux côtés de la Milice. En , on dénombre ainsi plus de 120 000 hommes participant au maintien de l'ordre[83].

Dans la zone occupée, les relations entre la police française et les autorités d'occupation sont normalement régies par l'article 3 de la convention d’armistice qui spécifie notamment que : « […] Dans les régions françaises occupées, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante […] Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux règlementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d’une manière correcte […] ».

Dès l'armistice de , les Allemands sont venus chercher dans les camps de prisonniers de guerre les républicains espagnols, sans que l'« État français » (le régime de Vichy) proteste[84]. Ces derniers sont alors la seule catégorie recherchée par les Allemands dans les camps de prisonniers, et la plupart d'entre eux sont déportés dans le camp de concentration de Mauthausen. Hitler cherche à ce moment-là à entraîner l'Espagne de Franco dans la guerre[84]. Jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique en , la lutte anticommuniste n'est pas une priorité pour l'Allemagne nazie. Néanmoins, Vichy continue l'œuvre amorcée par Daladier, avant d'obtenir une autorisation en bonne et due forme des autorités d'occupation en . Ultérieurement, lorsque les communistes commencent à perpétrer des attentats contre les Allemands, puis à mettre sur pied diverses formes de résistances, les communistes arrêtés par la police française sont livrés aux forces d'occupation[84].

En , avant de prendre ses fonctions de Militärbefehlshaber in Frankreich (de), c'est-à-dire, commandant militaire en France en remplacement de son cousin Otto, le général Carl-Heinrich von Stülpnagel avait exigé « une séparation nette et claire entre ses attributions militaires et toutes les questions politiques »[85]. Cette demande allait par ailleurs dans le sens des visées de Himmler et de Heydrich qui s'efforçaient d'étendre leur emprise policière et politique partout dans le Reich en expansion[85]. Hitler pour qui il était essentiel d'avoir aux postes-clés des exécutants partageant sa manière de voir signe donc le , un décret instituant dans la juridiction du Militärbefehlshaber un Höherer SS-und Polizeiführer qui était donc une sorte de Himmler pour la France[85]. Le nouveau venu a sur les services français un droit d'autorité et de surveillance qu'il partage avec bien d'autres et décide de l'emploi des forces de police françaises en zone occupée[85]. Le décret précise que : « Sont également rangées au nombre des mesures policières, les sanctions contre les criminels, les Juifs et les communistes motivées par des attentats non élucidés contre le Reich allemand ou ses ressortissants »[85]. C'est le général SS Carl Oberg qui est nommé au nouveau poste créé par Hitler. Il est assisté par Helmut Knochen, Chef de la police de sûreté (SIPO) et du service de sécurité (SD) pour la France. Deux mois après la conférence de Wannsee, Heydrich effectue sa première visite en France entre le 5 et le pour mettre en route la coopération des polices qu'il appelle « sentiment de camaraderie policière » : il promet à la police française l'indépendance dans la zone occupée, à condition qu'elle poursuive efficacement la répression contre les ennemis de l'armée d'occupation[61] qui sont aussi ceux de la révolution nationale[86].

À ce moment, dans toute la France occupée, la police régulière allemande n'a à sa disposition que trois bataillons, soit 3 000 hommes en tout, alors que ces effectifs sont de 5 000 en Hollande[87]. Sans doute pour la garde des trains, le RSHA peut s'assurer du concours de la Feldgendarmerie, mais pour les arrestations, les SS doivent faire appel à la police française dont les effectifs se montent à 47 000 hommes en zone occupée[87].

René Bousquet nommé au secrétariat général à la police par Pierre Laval en [61], animé de la même volonté que Pierre Pucheu de disputer aux occupants l'exercice de la répression, est amené à adopter à la fois une politique de reconquête de la répression contre les Allemands et contre les officines parallèles mises en place par Pucheu en 1941[88]. Cette attitude se trouve en phase avec celle d'Oberg de Knochen et de leur chef Heydrich qui décident, contrairement à leurs prédécesseurs, de jouer la carte de la police française[88]. Lui confier davantage d'autonomie et de responsabilité, sans comporter de gros risques, pouvait comporter des avantages substantiels : une efficacité supérieure, l'économie de réactions patriotiques toujours à craindre avec la population, l'espoir d'un engagement plus net de policiers désormais compromis[88].

La formalisation de la collaboration résultant de cette nouvelle donne est formalisée par ce qu'on appelle les « accords » Bousquet-Oberg de qui prévoit que ce soit la police française qui prenne en charge les rafles de Juifs[61], première étape de la déportation dans des camps d'extermination. Les gendarmes français ainsi que les douanes se verront confier la surveillance des voies d'accès et des abords limitrophes du camp de Drancy. Le « fichier Tulard », recensant les Juifs du département de la Seine, qui avait été constitué sur ordonnance allemande par la préfecture de police à partir d' sert à préparer les rafles qui sont opérées conjointement par les Allemands et la police française à partir de , puis à partir de par la seule police parisienne[89].

La police française doit normalement pourchasser tous les résistants. Cependant, les actions de la police en zone sud restent relativement discrètes jusqu'en [N 3]. En effet, pendant cette période, la chasse aux dissidents est l'affaire des services de renseignements de la Marine et de l'Armée d'armistice (ce qui n'empêche pas quelques éléments des services secrets de l'Armée de terre et de la Marine de tremper secrètement dans la Résistance)[90].

Le , plus de deux cents policiers allemands, munis de faux papiers français sont autorisés à pénétrer en zone sud avec des voitures gonio pour y faire la chasse aux radios clandestines[91]. Constituées d'unités franco-allemandes, elles démantèlent des émetteurs clandestins et arrêtent de nombreux résistants[92]. La collaboration policière ne s'arrête pas avec l'invasion de la zone libre par les Allemands en .

En , Hitler a l'occasion de livrer comment il envisageait la collaboration de la police, alors que Jodl venait d'annoncer que la police française avait arrêté six membres d'un groupe terroriste, Hitler s'exclama : « Bien ! La police est bonne. Nous allons lui passer le mors et travailler avec elle seule. Himmler connaît sa police. Il se sert de moyens condamnables et il arrive comme cela à racoler les gens petit à petit. Ce sera une alliance avec la police ! Rien n'est plus haï que la police dans le pays et elle recherche des appuis auprès d'une autorité plus forte que celle de son propre État ; c'est nous. La police nous suppliera un jour de ne pas quitter le pays ». Eberhard Jäckel, qui rapporte le propos, conclut que rarement Hitler a exposé si crûment un des principes fondamentaux non seulement de sa politique française, mais aussi et surtout de sa politique tout court. La collaboration volontairement et librement consentie lui paraissait toujours suspecte ; mais si elle venait de gens compromis à fond, alors, il la jugeait digne de confiance[93].

Une des dernières opérations d'envergure menée par la police française sera la rafle de Marseille organisée les 22, 23 et . Le , le quartier du Vieux-Port sautait, miné par la police française qui avait néanmoins, écrit Eberhard Jäckel, obtenu un certain adoucissement par rapport aux ordres allemands[94].

Par la suite, à partir de 1943, la charge de la lutte contre les résistants est globalement transférée à la Milice de Darnand, notamment la lutte contre les maquis[95],[96].

La collaboration militaire

Hitler ne veut pas d'une collaboration militaire institutionnelle entre la France et l’Allemagne : il se méfie des Français, et même des collaborateurs déclarés. De plus, après l'écrasante défaite de 1940, l'armée française fait bien pâle figure[97],[98]. D'un autre côté, Pétain et les différents personnages de Vichy, pratiquent la collaboration d'État dans divers domaines, précisément dans l'espoir d'obtenir pour la France un rôle de second dans l'Europe de l'« ordre nouveau »[98].

La neutralité française initialement affichée permet de fait aux Allemands de se reposer sur l'armée française pour repousser d'éventuelles attaques britanniques en métropole ou dans l'Empire français[97]. L'armée d'armistice est limitée à 100 000 hommes en métropole, mais elle comprend 450 000 hommes dans les diverses colonies[99]. En , après que l'Afrique-Équatoriale française (AEF) a basculé dans le camp de la France libre, à Dakar, l'armée restée loyale à Vichy repousse les forces navales anglaises et françaises libres[100].

Darlan essaye de marchander d'importantes concessions militaires et politiques, en signant les protocoles de Paris paraphés le . Ces protocoles consistent en quatre documents dont les trois premiers concernant l'utilisation par les Allemands des bases de Bizerte (Tunisie), de Dakar (Sénégal) et d'Alep (Syrie), et l'engagement par les Français à défendre ces bases contre une éventuelle attaque britannique ou américaine (alors que l'Allemagne, elle-même, n'est pas encore en guerre avec les États-Unis)[101],[102]. Ces concessions visaient à obtenir un renforcement de l'armée d'armistice. La véritable contrepartie espérée résidait dans un quatrième document qui contenait toutes les concessions politiques demandées aux Allemands, mais ne fût jamais signé par une autorité allemande d'un niveau supérieur à celui de l'ambassadeur d'Allemagne Otto Abetz[101], [102].

Malgré l'opposition de Weygand, chef des armées en Afrique, le gouvernement de Vichy relance les Allemands durant tout l'automne 1941, mais ne ratifiera jamais ces accords[101]. Darlan consentira alors, à la manière de Laval, à des concessions sans contreparties : des fournitures (camions, carburant, pièces d'artillerie) sont livrées à Rommel via la Tunisie. Quelques vedettes lance-torpilles transitent par le Rhône[101]. Quant au protocole sur la Syrie, il a été immédiatement appliqué, avant toute signature, et permis à la Luftwaffe de bombarder à partir de la Syrie les forces britanniques en Irak. Aussi a-t-il entraîné une riposte des Anglais et des Français libres au Levant, qui vont récupérer les territoires de Syrie et du Liban après plus d'un mois de combats fratricides ayant fait plusieurs milliers de victimes dans les deux camps[103]. Il représente le cas de concessions militaires les plus poussées de la part de Darlan et de Pétain[103].

Après l'été 1941, c'est à l'extérieur du gouvernement que tous les mouvements collaborationnistes s'unissent plus ou moins avec la bénédiction de l'ambassadeur Otto Abetz pour créer la « Légion des volontaires français » (LVF), qui est en fait une association de droit privé. De à , 16 000 volontaires se présentent, parmi lesquels 7 000 hommes sont retenus pour être engagés sur le front russe. La LVF est financée et entretenue par les Allemands, ils combattent dans des unités allemandes et portent l'uniforme allemand[104]. Après un premier affrontement peu convaincant avec les forces soviétiques, le 536e régiment d'infanterie dans lequel sont regroupées les troupes de la LVF, est ramené à l'arrière et confronté aux seuls partisans. L'ensemble des collaborateurs engagés sous l'uniforme allemand (LVF, Milice et Waffen-SS français) sera ensuite regroupé dans la division Charlemagne[105],[106]

Une tentative de récupération de la LVF sous l'appellation de Légion tricolore par le gouvernement de Vichy sera un cuisant échec, en grande partie parce que le gouvernement voulait en faire une force française sous uniforme français ce qui n'était pas du tout du goût des Allemands[104].

Le , lors de l'opération Torch, les alliés débarquent en Afrique du Nord à Casablanca, Alger et Oran. À Casablanca les combats sont violents. La marine de Vichy, inférieure en nombre, se livre à un « baroud d'honneur » qu'ordonne le général Noguès pour résister aux Américains. À partir du , l'amiral Darlan et le général Juin ainsi que la plupart des officiers français en Afrique du Nord se sont joints aux Alliés, en Algérie et au Maroc[107]. Cependant en Tunisie, les amiraux Derrien et Esteva restent fidèles au maréchal qui a ordonné aux forces françaises d'Afrique de résister et de combattre les Alliés[108],[109].