Loading AI tools

extermination systématique des Juifs européens par l'Allemagne nazie De Wikipédia, l'encyclopédie libre

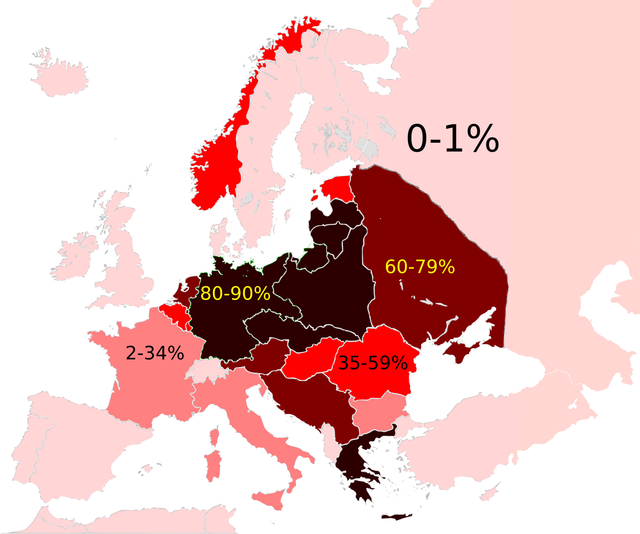

La Shoah (hébreu : שואה, « catastrophe, anéantissement ») est l'entreprise d'extermination systématique, menée par l'Allemagne nazie contre le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, qui conduit à la disparition de cinq à six millions de Juifs, soit les deux tiers[1],[alpha 1] des Juifs d'Europe[alpha 2] et environ 40 % des Juifs du monde[3],[alpha 3],[alpha 4]. On utilise aussi les termes de « génocide juif », d'« Holocauste », de « judéocide » ou encore de « destruction des Juifs d'Europe » (Raul Hilberg) et de « hourban » (yiddish : חורבן , « destruction »). Des débats continuent de diviser historiens et linguistes sur le terme adéquat.

| Shoah | |

Sélection à Auschwitz-Birkenau en mai ou . | |

| Date | 1941-1945 |

|---|---|

| Lieu | Allemagne nazie et Europe sous domination nazie |

| Victimes | Juifs européens |

| Type | Shoah par balles, chambre à gaz, travaux forcés, malnutrition |

| Morts | Environ 6 millions |

| Auteurs | |

| Ordonné par | Adolf Hitler |

| Motif | Antisémitisme |

| Participants | |

| Guerre | Seconde Guerre mondiale |

| modifier |

|

Les Juifs, désignés par les nazis comme leurs « ennemis irréductibles » et assimilés par leur idéologie à une race inférieure, sont affamés jusqu'à la mort dans les ghettos de Pologne et d'Union soviétique occupée, ou assassinés par l'emploi des méthodes suivantes : fusillades massives des Einsatzgruppen sur le front de l'Est (connues sous l'appellation « Shoah par balles ») ; travail forcé et sous-alimentation dans les camps de concentration ; gazage dans les « camions à gaz » ou dans les chambres à gaz des centres d'extermination. Dans ce dernier cas, les corps, privés de sépulture, sont éliminés par l'usage intensif des fours crématoires et la dispersion des cendres. Cet aspect de la Shoah en fait le seul génocide industrialisé de l'Histoire. L'horreur de ce « crime de masse »[alpha 5] conduit, après-guerre, à l'élaboration des notions juridiques de « crime contre l'humanité » et de « génocide »[alpha 6]. Ces crimes sont jugés imprescriptibles par la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité[alpha 7], adoptée par les Nations unies en 1968. Ces notions sont utilisées postérieurement dans de multiples contextes, notamment le génocide arménien, celui des Tutsi ou le massacre de Srebrenica. Le droit international humanitaire est également enrichi avec l'adoption des conventions de Genève de 1949, qui protègent la population civile en temps de guerre. Les précédentes conventions de Genève (1929), en vigueur durant la Seconde Guerre mondiale, concernent uniquement les combattants blessés, malades ou faits prisonniers.

L'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale se distingue par son caractère industriel, bureaucratique et systématique qui rend l'action génocidaire nazie unique dans l'histoire de l'humanité[alpha 8]. Paroxysme d'antisémitisme, ce génocide élimine une population qui ne représente aucune menace militaire ou politique, sinon dans l'imagination des bourreaux[7]. Les femmes, les enfants (y compris les nouveau-nés) et les vieillards sont tout aussi systématiquement traqués et voués à la mort de masse que les hommes adultes. En particulier, 1 500 000 enfants sont victimes de l'anéantissement[8]. L'extermination physique des Juifs est aussi précédée ou accompagnée de leur spoliation systématique (aryanisation) et de la destruction d'une part considérable de leur patrimoine culturel et religieux. Perpétré sur l'ordre d'Adolf Hitler, le crime est principalement mis en œuvre par la Schutzstaffel (SS) et le Reichssicherheitshauptamt (RSHA) dirigés par Heinrich Himmler, ainsi que par une partie de la Wehrmacht et par de nombreux experts et bureaucrates du Troisième Reich[9]. Il bénéficie de complicités individuelles et collectives dans toute l'Europe, notamment au sein des mouvements collaborationnistes d'inspiration fasciste ou nazie et de la part de gouvernements ou d'administrations ayant fait le choix de la collaboration d'État. L'ignorance du début puis les passivités indifférentes ou lâches de beaucoup permettent aussi son accomplissement. Au contraire, de nombreux anonymes, souvent au péril de leur vie, se dévouent pour sauver des persécutés. Certains d'entre eux reçoivent après-guerre le titre honorifique de « Juste parmi les nations », tandis que des mouvements de masse sont rares, à l'exception de la grève générale de 1941 à Amsterdam pour protester contre les rafles.

Le Troisième Reich extermine aussi en masse les handicapés mentaux : leur gazage massif lors de l'Aktion T4 précède et préfigure celui des Juifs d'Europe. Les Roms sont eux aussi victimes d'un génocide connu sous le nom de Porajmos. Les populations civiles slaves notamment polonaise et soviétique connaissent des pertes importantes causées par des crimes de guerre et des massacres. Seul le génocide des Juifs est conduit de façon systématique et avec acharnement, jusqu'aux derniers jours des camps en 1945.

La Shoah constitue l'un des événements les plus marquants et les plus étudiés de l'histoire contemporaine. Son impact moral, historique, culturel et religieux est immense et universel, surtout depuis sa redécouverte à partir des années 1960-1970. À côté de l'investigation historique, la littérature de la Shoah offre quelques pistes aux nombreuses interrogations posées à la conscience humaine par la nature et l'horreur exceptionnelles du génocide.

En France et dans le monde francophone, pour nommer l'événement, l'usage a tendance à consacrer le terme « Shoah », préféré à « Holocauste ». Ainsi Le Petit Larousse (2004) précise-t-il à l’entrée « Holocauste » : « génocide des Juifs d'Europe perpétré par les nazis et leurs auxiliaires de 1939 à 1945 […]. On dit plus couramment Shoah. » Et à l’entrée « Shoah » : « mot hébreu signifiant « anéantissement » et par lequel on désigne l'extermination systématique de plus de cinq millions de Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. » De même, l’Encyclopædia Universalis indique à l’entrée « Shoah » : « En hébreu, shoah signifie catastrophe. Ce terme est de plus en plus employé, de préférence à holocauste, pour désigner l'extermination des juifs réalisée par le régime nazi »[11].

Shoah, en hébreu ancien, signifie « anéantissement, cataclysme, catastrophe, ruine, désolation ». Ce mot apparaît quatre fois dans les Nevi'im (Isaïe 10,3[12], Ézéchiel 38,9 et 47,11, Sophonie 1,15) et neuf fois dans les Ketouvim (Psaumes 35,8 (deux fois), 35,17 et 63,10, Proverbes 1,27 et 3,25, Job 30,3, 30,14 et 38,27). « Holocauste » est encore plus connoté religieusement puisque signifiant « sacrifice par le feu, ne laissant subsister aucune trace de la victime » et faisant référence au sacrifice d’Isaac dans la Genèse. Cette idée de sacrifice gêne de nombreux auteurs, tels l’historienne Lilly Scherr, le rabbin Emil Fackenheim ou encore les historiens des religions Jean Halpérin et Odon Vallet, qui la trouvent pour le moins incompatible avec le crime nazi[13]. Si le monde francophone préfère l’appeler « Shoah », de nombreux pays, dont les pays anglo-saxons, de même que l’Organisation des Nations unies, continuent d’employer de préférence le terme « Holocauste ». Il est institutionnalisé en Amérique depuis 1993 (musée United States Holocaust Memorial Museum)[14].

Dans son édition du 17 mars 1933, au moment des premières persécutions nazies des Juifs et en pleine ascension d’Hitler vers les pleins pouvoirs, le quotidien palestinien en hébreu Davar publie l'article « À l’heure de la Shoah des Juifs allemands » et affirme que « les Juifs allemands encouraient la destruction »[15] : c’est une des premières fois, peut-être la première fois[13], que « Shoah » est employé dans une anticipation floue du pire avenir. Après la guerre et la création de l'État d’Israël, le Premier ministre David Ben Gourion instaure un « Jour de la Shoah », Yom HaShoah. Le terme se trouve, par exemple, dans le texte hébreu de la Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël de 1948, mais la version anglaise le remplace par « Holocauste »[16]. L’utilisation de « Shoah » a surtout été constatée depuis les années 1990, consécutivement à la sortie du film de Claude Lanzmann, Shoah, en 1985. Il s'agit d'un film documentaire de neuf heures trente composé de témoignages. Claude Lanzmann justifie le titre de son film de la façon suivante : « Si j’avais pu ne pas nommer ce film, je l’aurais fait. Comment aurait-il pu y avoir un nom pour nommer un événement sans précédent dans l’histoire ? Je disais « la chose ». […] Ce sont des rabbins qui ont trouvé le nom de Shoah. Mais cela veut dire anéantissement, cataclysme, catastrophe naturelle. Shoah, c’est un mot hébreu que je ne comprends pas. Un mot opaque que personne ne comprendra. Un acte de nomination radicale. Un nom qui est passé dans la langue, sauf aux États-Unis »[17].

La Shoah est un génocide, terme formé en 1943 par le juriste Raphael Lemkin afin de désigner des destructions délibérées de nations, ethnies ou groupes religieux, dont l'extermination des Juifs d'Europe qui avait alors lieu[18]. Les expressions « génocide juif » ou, plus rare, « judéocide »[19],[20], sont donc utilisées ; « judéocide » est notamment employé par l'historien Arno Mayer dans La « Solution finale » dans l'histoire[21]. Cette expression « Solution finale » est tirée de l’expression nazie « solution finale à la question juive » : die Endlösung der Judenfrage[22],[23].

Certains auteurs francophones récusent le nom Shoah. Linguiste et traducteur, Henri Meschonnic précise que shoah signifie « catastrophe naturelle » et ajoute que la destruction des Juifs n’a pas à se dire en hébreu : « Le mot « Shoah », avec sa majuscule qui l’essentialise, contient et maintient l’accomplissement du théologico-politique, la solution finale du « peuple déicide » pour être le vrai peuple élu. Il serait plus sain pour le langage que ce mot ne soit plus un jour que le titre d’un film »[24]. Elie Wiesel conteste aussi ce terme autant que celui d'« holocauste » même s'il l'emploie également. Dans ses entretiens avec Michaël de Saint-Cheron, en 1988, il dit lui préférer le terme « hourban », qui, dans la littérature yiddish portant sur l'événement, signifie également « destruction » et se réfère à celle du Temple de Jérusalem. Par leur origine, ces trois termes (shoah, holocauste, hourban) soulignent la spécificité juive de l'événement[25]. Dans l'immédiat après-guerre, c'est le terme hourban qui était utilisé par les juifs[26].

Raul Hilberg analyse la Shoah comme un processus, dont les étapes sont la définition des Juifs, leur expropriation, leur concentration, et enfin leur destruction[27].

La première étape est la loi sur la restauration de la fonction publique du 7 avril 1933 (Gleichschaltung) qui a pour but l'élimination par l'État national-socialiste de tous les adversaires du régime et en premier lieu les Juifs[28]. La loi stipulait la mise à la retraite de tous les fonctionnaires « non aryens »[29]. Suivirent les lois dites de Nuremberg, en 1935[30].

Les Juifs y sont définis par la législation nazie selon la religion de leurs ascendants et leur propre confession. Toute personne ayant trois ou quatre grands-parents juifs est considérée comme juive. Une personne ayant deux grands-parents juifs est considérée également comme juive si elle est elle-même de religion israélite, ou si elle est mariée à une personne de cette confession. Si tel n'est pas le cas, ou si la personne n'a qu'un seul grand-parent juif, elle est rangée dans une catégorie spécifique, les Mischlinge[alpha 9]. La définition des Mischlinge est arrêtée en 1935. À partir de là, ils restent soumis aux mesures de discriminations concernant les non-aryens, mais échappent en principe aux mesures ultérieures, comme le processus de destruction, qui ne concerneront que les seuls Juifs[32]. À partir de l'automne 1941, les Juifs d'Allemagne doivent porter une étoile jaune, signe rendu également obligatoire en 1942 à travers les territoires européens occupés, où les nazis ont d'emblée fait recenser et discriminer la population juive. Le , alors que l'extermination bat son plein, Himmler interdit à ses experts de continuer à chercher la définition du Juif — afin de ne pas lier les mains aux tortionnaires[33]. En règle générale, les lois de Nuremberg sont rapidement introduites telles quelles par ordonnance allemande dans la plupart des pays vaincus et occupés, notamment la Belgique, les Pays-Bas et la Grèce. Mais plusieurs pays européens avaient adopté d'eux-mêmes leur propre législation antisémite dès l'avant-guerre, notamment l'Italie fasciste de Mussolini en 1938, la Hongrie de l'amiral Horty, la Roumanie du maréchal Ion Antonescu, la Slovaquie de Jozef Tiso. En France, le gouvernement de Vichy du maréchal Pétain, issu de la défaite de , a mis en place un statut discriminatoire des Juifs dès [34]. Toutes ces dispositions n'ont aucun objectif homicide par elles-mêmes, mais elles prédisposent les gouvernants à collaborer aux futures déportations. Et, en isolant et en fragilisant les Juifs nationaux et étrangers, elles les rendent vulnérables lorsque surviendra la tentative nazie d'extermination.

L'expropriation prend la forme de très fortes incitations sur les Juifs à vendre les entreprises qu'ils possèdent (aryanisation), puis, à partir de 1938, de ventes légalement forcées. La concentration des Juifs du Reich dans des immeubles réservés commence à partir d'[alpha 10]. Cette phase d'expropriation est également mise en œuvre avec des variantes dues aux circonstances locales dans l'ensemble des pays d'Europe sous domination nazie[alpha 11]. Avant-guerre, le but est d'abord de chasser les Juifs par une persécution sans cesse plus radicale. La liste des métiers interdits s'allonge sans fin, celle des brimades et des interdictions aussi : toute vie normale leur est rendue impossible, afin de les contraindre à l'émigration hors du Reich. Mais beaucoup refusent de quitter leur pays, et à partir de 1938, la volonté nazie d'expansion territoriale met cette politique dans une impasse : à chaque agrandissement, le Reich absorbe plus de Juifs qu'il n'en sort de ses frontières[37].

C'est le cas lorsqu'il annexe l'Autriche en (l'Anschluss est accompagnée d'un déchaînement immédiat de brutalités contre les Juifs, agressés, battus, dépouillés ou humiliés jusqu'en pleine rue), puis lors du rattachement des Sudètes () et de l'entrée des troupes allemandes à Prague le . La conquête de la Pologne, en , fait à elle seule tomber plus de trois millions de Juifs sous la coupe des nazis.

En octobre 1939, dans un acte antidaté au 1er septembre 1939 pour le faire coïncider avec le début de la guerre[38], Hitler autorise personnellement l'Aktion T4, qui entraîne l'extermination par gazage d'environ 70 000 handicapés[39] mentaux allemands en deux ans[40], dans des « centres d'euthanasie » prévus à cet effet. Les forces nazies poursuivent le programme Aktion T4 en Pologne : elles fusillent ou assassinent au moyen d'un camion à gaz les malades incurables qu'elles trouvent[41]. La continuité entre cette politique d'eugénisme criminelle et la Shoah est très importante : nombre de spécialistes de « l'euthanasie » sont ensuite réaffectés au gazage massif des Juifs, qui survient à son tour à partir de fin 1941[42].

Au cours de la nuit de Cristal du , pogrom organisé par les responsables nazis dans toute l'Allemagne, 91 Juifs sont assassinés et 30 000 internés dans des camps de concentration ; des centaines de magasins sont dévastés et des dizaines de synagogues incendiées. Cet événement marque un nouveau durcissement de la politique antisémite.

Le , pour le sixième anniversaire de sa prise du pouvoir, dans un discours retentissant devant le Reichstag, Hitler déclare :

« Je vais à nouveau être prophète, aujourd'hui : si la juiverie financière internationale, hors d'Europe et en Europe, réussissait à précipiter encore une fois les peuples dans une guerre mondiale, alors la conséquence n'en serait pas la bolchévisation de la terre et la victoire de la juiverie, mais l'anéantissement de la race juive en Europe[43]. »

Or c'est à cette « prophétie » que lui-même et de nombreux dignitaires et responsables nazis se référeront les années suivantes pour justifier tous les massacres de masse perpétrés contre les Juifs jusqu'au génocide[alpha 12].

En particulier, lorsque la guerre devient mondiale en avec l'agression japonaise à Pearl Harbor et la déclaration de guerre du Reich aux États-Unis, Hitler et son entourage se persuadent qu'il faut « punir » les Juifs, jugés responsables de la guerre que l'Axe a elle-même provoquée, et donc vus comme coupables des pertes allemandes au front ou des bombardements sur les villes[46].

Hantés par le mythe mensonger du « coup de poignard dans le dos » (l'Allemagne aurait perdu la guerre en 1918 sans être militairement vaincue, mais parce qu'elle aurait été trahie de l'intérieur, entre autres par les Juifs), les nazis veulent aussi anéantir la menace imaginaire que représenteraient les communautés du continent. Beaucoup de tortionnaires seront persuadés de mener contre ces civils désarmés une lutte tout aussi méritoire que celle des combattants au front[47].

Dans son discours de Posen prononcé en , Himmler justifie la nécessité pour les Allemands de tuer aussi les femmes et les enfants en raison du danger que ces derniers exercent un jour des représailles sur eux-mêmes ou leurs propres enfants. C'est à cette occasion qu'il qualifie le massacre en cours de « page glorieuse de notre histoire, et qui ne sera jamais écrite »[48].

Au-delà, la Shoah est l'aboutissement logique de la haine idéologique absolue des antisémites nazis pour une « race » qu'ils ne jugent pas seulement inférieure, mais radicalement nuisible et dangereuse. Vus comme des « poux » et des « vermines »[49], exclus de l'humanité (au point qu'on ne se donnera jamais la peine d'établir aucun décret les condamnant à mort, a fortiori de le lire aux victimes, les Juifs n'ont pas leur place sur terre — notamment pas dans l'espace vital arraché à l'Est sur les « sous-hommes » slaves[50].

Le judéocide trouve en effet aussi en partie ses origines dans le vaste projet de remodelage démographique de l'Europe mis au point par les nazis, secondés par une pléthore d'experts, de géographes et de savants souvent hautement diplômés. Dans l'espace vital conquis à l'Est, il s'agit de faire de la place pour des colons allemands en déportant les Slaves en masse, mais aussi en les stérilisant et en les réduisant à l'état d'une masse de sous-hommes voués à l'esclavage, tandis que les mêmes territoires doivent être nettoyés des Tziganes et surtout des Juifs par l'extermination[51].

Comme le résume Marc Mazower, « génocide et colonisation étaient inextricablement liés, car le but de Hitler était la complète recomposition raciale de l’Europe ». Ce n'est en rien un hasard si les premières expulsions puis mises à mort massives de Juifs eurent lieu dans les territoires polonais annexés par le Reich et qu'il s'agissait de « nettoyer » et de germaniser au plus vite, ainsi le Warthegau ou les environs de Dantzig, ni si la ville d'Auschwitz, siège du plus grand camp de concentration et d'extermination nazi, devait être aussi redessinée pour accueillir des colons allemands[52].

Ces projets démographiques ne sont toutefois qu'un point de départ car à partir du meurtre des Juifs de l'Est, c'est par extension, par pure haine idéologique, tous les Juifs d'Europe et tous ceux du monde entier tombés sous la coupe des hitlériens qui doivent être tués[53] (en 1943, on verra même les nazis déporter 17 Juifs de Tunis vers les camps de la mort[54], tandis qu'Hitler demandera en vain à ses alliés japonais de s'en prendre aux Juifs allemands réfugiés à Shanghai[55]).

Dès novembre 1940[56], les Juifs polonais sont enfermés dans des ghettos mortifères où la faim, le travail forcé, les mauvais traitements et les exécutions sommaires entament un processus d’élimination physique.

En 1940, le plan Madagascar des Allemands prévoyait encore une émigration massive et forcée des Juifs d'Europe occupée vers Madagascar qui serait devenue une « réserve juive »[57]. La continuation du conflit avec le Royaume-Uni empêche cette solution à la « question juive » d'aboutir. Début 1941, Hitler songe également à déporter les Juifs en Sibérie : cette solution aurait suffi à entraîner une hécatombe et était donc déjà en elle-même quasi génocidaire[58]. Mais dès le ralentissement de l'avancée allemande en Russie à l'automne 1941 et avant même l'échec de la Wehrmacht devant Moscou, cette solution n'est plus à l'ordre du jour.

Après l'agression de l'URSS le , cependant, la violence meurtrière se déchaîne à une échelle sans précédent : ce sont près de 1 500 000 Juifs qui périssent en quelques mois, fusillés par les Einsatzgruppen[59]. Au début, les Einsatzgruppen exécutent surtout des hommes juifs. Mais à partir de la fin de l'été 1941, les meurtres de masse sont étendus aux femmes et aux enfants juifs[60].

L'extermination de la totalité des Juifs d'Europe est décidée dans le courant de l'automne 1941. Le , le dirigeant SS Reinhard Heydrich reçoit, signé par Hermann Göring, no 2 du régime, un ordre officiel secret qui lui confie la recherche et la mise en œuvre d'une « solution finale au problème juif ». Sans doute vers la fin de l'été, Adolf Eichmann est convoqué dans le bureau de Reinhard Heydrich qui lui dit : « Je sors de chez le Reichsführer Heinrich Himmler ; le Führer Adolf Hitler a maintenant ordonné l'extermination physique des Juifs[61],[62]. »

La plupart des registres de mise à mort ont été détruits par les nazis à la fin de la guerre, mais une étude récente a pu s'appuyer sur les archives des chemins de fer allemands ; elles montrent que les nazis ont exterminé plus de 1,5 million de personnes (Juifs polonais pour la majorité) en moins de trois mois en 1942. Selon une estimation nouvelle : rien que dans les trois grands camps de la mort de Pologne, ce sont environ un quart des 6 millions de victimes juives de l'Holocauste qui ont été assassinés durant le seul été 1942 (mortalité qui a alors touché un demi-million de personnes par mois, un chiffre nettement plus élevé que les estimations précédentes[63])[64].

Pour Raul Hilberg, la Shoah est notamment un crime de bureaucrates, qui passent d'une étape à l'autre, minutieusement, logiquement, mais sans plan préétabli[65]. Cette analyse a été approuvée par les autres spécialistes de la Shoah, mais le moment exact où l'intention exterminatrice apparaît fait l'objet de débats, analysés ci-après dans la section « Historiographie » de l'article.

Après l'invasion allemande de la Pologne, les Juifs de ce pays sont contraints de vivre dans des quartiers clos, les ghettos. Les conditions de vie y sont extrêmement dures pour trois raisons. D’abord, les responsables de la concentration des Juifs en Pologne sont, souvent, des membres de la NSDAP, et non, comme en Allemagne, des fonctionnaires sans affiliation partisane. Ensuite, les Juifs polonais représentent ce qu’il y a de plus méprisable dans la mythologie nazie, et sont les plus persécutés dès avant la guerre. Enfin, les Juifs étaient beaucoup plus nombreux numériquement et proportionnellement, en Pologne (3,3 millions, dont deux millions dans la zone allemande, sur 33 millions d’habitants dans tout le pays) qu’en Allemagne[66]. Les Juifs de l’Ancien Reich (frontières de 1937) sont également déportés vers les ghettos de Pologne, à partir de 1940.

Les premiers ghettos sont édifiés dans la partie de la Pologne « incorporée » au Reich, pendant l’hiver 1939-1940, puis dans le Gouvernement général, partie de la Pologne administrée par Hans Frank. Le plus ancien est le ghetto de Łódź, le plus grand, celui de Varsovie. La ghettoïsation est achevée pour l’essentiel au cours de l’année 1941, et complètement terminée en 1942[67].

À l’intérieur même du ghetto, les mouvements des Juifs sont limités : ils doivent rester chez eux de dix-neuf heures à sept heures. La surveillance extérieure est assurée par la police régulière et la surveillance intérieure par la Police de sûreté (Gestapo et Kripo), elle-même renforcée par la police régulière, à la demande de cette dernière[68].

Dès le , le principe du travail forcé pour les Juifs de Pologne est adopté[69]. Les Juifs sont décimés par la malnutrition, les épidémies — notamment de typhus, de tuberculose, de grippe — et la fatigue consécutive au travail que leur imposent les autorités allemandes. Par exemple, le ghetto de Łódź, qui compte 200 000 habitants à l’origine, compte plus de 45 000 morts jusqu’en [70].

Au cours de l'année 1943, sur l'ordre d'Himmler, les ghettos sont progressivement réorganisés en camps de concentration. Ce ne sont plus les administrations civiles qui s'en occupent mais les SS. En Ostland, les tueries continuent jusqu'à la disparition quasi totale des Juifs.

À partir de , les survivants des ghettos sont déportés vers les centres de mise à mort. Les premiers sont les Juifs du Wartheland, envoyés à Chełmno. En , ceux de Lublin sont envoyés à Bełżec. À partir de juillet, le ghetto de Varsovie commence à être vidé[71].

Le , pendant les préparatifs de l'invasion de l'URSS, le Generalfeldmarschall Keitel rédige une série d’« ordres pour les zones spéciales » : « Dans la zone des opérations armées, au Reichsführer SS Himmler seront confiées, au nom du Führer, les tâches spéciales en vue de préparer le passage à l’administration politique — tâche qu'impose la lutte finale qui devra se livrer entre deux systèmes politiques opposés. Dans le cadre de ces tâches, le Reichsführer SS agira en toute indépendance et sous sa propre responsabilité »[72].

En termes clairs, il est décidé que des unités mobiles du RSHA, les Einsatzgruppen, seraient chargées d'exterminer les Juifs — ainsi que les Tziganes, les cadres communistes, voire les handicapés et les homosexuels. Ce passage aurait été dicté par Adolf Hitler en personne[73].

Pendant les premières semaines, les membres des Einsatzgruppen, inexpérimentés en matière d'extermination, ne tuent que les hommes juifs. À partir d'août, les autorités centrales clarifient leurs intentions, et les Juifs sont assassinés par familles entières. Les Einsatzgruppen se déplacent par petits groupes, les Einsatzkommandos, pour massacrer leurs victimes. Ils se placent le plus près possible des lignes de front, quitte à revenir vers l'arrière après avoir massacré leurs premières victimes. C'est le cas, par exemple, de l’Einsatzgruppe A, qui s’approche de Leningrad avec les autres troupes, puis se replie vers les pays baltes et la Biélorussie, détruisant, entre autres, les communautés juives de Liepāja, Riga, Kaunas (en treize opérations successives) et Vilnius (en quatorze attaques)[74]. Dans les premiers mois de l'invasion de l'URSS, les unités mobiles annoncent près de 100 000 tués par mois.

Les SS sont assistés par une partie de la Wehrmacht. Dans bien des cas, les soldats raflent les Juifs pour que les Einsatzkommandos les fusillent, mais il leur arrive de participer eux-mêmes aux massacres et de fusiller des Juifs, sous prétexte de représailles. À Minsk, plusieurs milliers de « Juifs, criminels, fonctionnaires soviétiques et asiatiques » sont rassemblés dans un camp d’internement, puis assassinés par des membres de l’Einsatzgruppe B et de la Police secrète de campagne[75]. Leur action est complétée par des unités formées par les chefs de la SS et de la Police, ou plus rarement par la seule Gestapo. C’est le cas, notamment, à Memel (plusieurs milliers de victimes), Minsk (2 278 victimes), Dnipropetrovsk (15 000 victimes) et Riga[76]. Des troupes roumaines participent également aux fusillades, ainsi que le Sonderkommando letton de Viktors Arājs : responsable à lui seul de la mort d'entre 50 000 et 100 000 personnes (juives et/ou communistes), Arājs ne sera condamné qu'en 1979.

Les procédures de massacres sont standardisées pour être rapides et efficaces. Les Einsatzgruppen choisissent généralement un lieu en dehors de la ville. Ils approfondissent un fossé antichar ou creusent une nouvelle fosse. À partir d'un point de rassemblement, ils amènent les victimes jusqu'au fossé par petits groupes en commençant par les hommes. Les prisonniers remettent alors tout ce qu'ils ont comme objet de valeur au chef des tueurs. Par beau temps ou sous un froid hivernal, ils doivent donner leurs vêtement et même parfois leur linge de corps.

Certains Einsatzgruppen alignent les condamnés face aux fossés puis les mitraillent laissant leurs corps inertes tomber dans la tombe collective[77]. D'autres tirent une balle dans la nuque de chaque condamné.

Paul Blobel et Ohlendorf, commandants d’Einsatzgruppen refusent ces méthodes jugées trop stressantes pour les SS et préfèrent les tirs à distance. Ils utilisent ce qui a été appelé le « système des sardines », Ölsardinenmanier : Une première rangée de victimes doit s'allonger au fond du fossé. Elle est fusillée du haut du fossé par des tirs croisés. Les suivants se couchent à leur tour sur les cadavres de la première rangée et la fusillade recommence. À la cinquième ou sixième couche, la tombe est recouverte de terre[78].

Les Einsatzgruppen veulent que leurs actions soient la plus discrète possible et s'efforcent d'agir à l'écart des populations civiles et de la Wehrmacht[79]. Toutefois, certains s’efforcent de susciter des pogroms locaux, à la fois pour diminuer leur charge de travail et pour impliquer une part maximale de la population locale dans l’anéantissement des Juifs. Les bureaucrates du RSHA et les commandants de l’armée ne souhaitent pas que de telles méthodes soient employées, les uns parce que ces formes de tueries leur paraissent primitives et donc d’une efficacité médiocre par rapport à l’extermination soigneuse des Einsatzgruppen ; les autres parce que ces pogroms font mauvais effet. Les pogroms ont donc lieu, principalement, dans des territoires où le commandement militaire était encore mal assuré de son autorité : en Galicie et dans les pays baltes, tout particulièrement en Lituanie. En quelques jours, des Lituaniens massacrent 3 800 Juifs à Kaunas. Les Einsatzgruppen trouvent une aide plus importante et plus durable en formant des bataillons auxiliaires dans la population locale, dès le début de l’été 1941. Ils ont été créés, pour la plupart, dans les pays baltes et en Ukraine. L’Einsatzkommando 4a (de l’Einsatzgruppe C) décide ainsi de ne plus fusiller que les adultes, les Ukrainiens se chargeant d’assassiner les enfants. Quelquefois, la férocité des collaborateurs locaux effraie jusqu’aux cadres des Einsatzgruppen eux-mêmes. C’est le cas, en particulier, des membres de l’Einsatzkommando 6 (de l’Einsatzgruppe C), « littéralement épouvantés par la soif de sang » que manifeste un groupe d’« Allemands ethniques » ukrainiens[80]. Le recrutement en Ukraine, Lituanie et Lettonie est d’autant plus facile qu’un fort antisémitisme y sévissait avant la guerre — à la différence de l’Estonie, où la haine des Juifs était presque inexistante[81].

Lorsque les tueurs estiment que l’extermination prendra du temps, ils créent des ghettos pour y parquer les survivants, en attendant leur élimination. Mais dans plusieurs cas, cette création n’est pas nécessaire, notamment à Kiev : 33 000 Juifs sont assassinés en quelques jours, près de Babi Yar[82].

De passage à Minsk, le 15 août 1941, Himmler assiste à une opération mobile de tuerie. Ébranlé par le massacre mais pénétré de l'importance supérieure de ces actes, il demande à ses subordonnés de chercher un moyen moins traumatisant pour les SS de remplir leur mission[83].

C'est ainsi que les premiers camions à gaz sont testés. À partir de , deux à trois camions à gaz sont envoyés dans chaque Einsatzgruppe. Le procédé est toujours le même. Les camions sont garés à l'écart. Des groupes de 70 juifs en linge de corps s'entassent à l'intérieur. Les gaz d'échappement sont déversés à l'intérieur faisant suffoquer les victimes. Les camions roulent ensuite jusqu'au fossé où les corps inanimés sont jetés[84]. Mais la pluie met à mal l'étanchéité des camions. Les hommes souffrent de maux de tête en déchargeant les camions, car tous les gaz d'échappement ne se sont pas dispersés. La vision des visages défigurés des asphyxiés stresse les SS[85].

Selon le tribunal de Nuremberg, environ deux millions de Juifs ont été assassinés par les unités mobiles de tuerie — une estimation reprise à son compte par Lucy S. Dawidowicz[86]. Hilberg compte de son côté 1,4 million de victimes, et Léon Poliakov 1,5 million, mais cette fois pour la seule URSS[87].

La première vague de massacres s'arrête pour l'essentiel à la fin de l'année 1941, sauf en Crimée où elle se prolonge jusqu'à l'été 1942. Une deuxième vague de tuerie s'amorce dès la fin de l'année 1941 dans les régions de la Baltique et se diffuse tout au long de l'année 1942 dans tous les territoires occupés[88].

Les Einsatzgruppen jouent un rôle moins important. Ils sont placés sous le commandement des chefs suprêmes des SS et de la police. Les effectifs de la police régulière s'accroissent beaucoup pour prendre part à la deuxième vague de massacres. À la fin de l'année 1942, 5 régiments de la police régulières servent sur le front, 4 sont stationnés à l'arrière, renforcés par 6 bataillons supplémentaires qui obéissent tous aux dirigeants SS et de la police[89]. Les villes importantes et les zones rurales des régions occupées fournissent elles aussi des éléments. Ces éléments recrutés sur place sont essentiellement composés de Baltes, Biélorusses et Ukrainiens. Ils forment la Schutzmannschaft (Schuma en abrégé). Son effectif passe de 33 270 hommes au milieu de l'année 1942 à 47 974 à la fin de l'année[90]. Les SS reçoivent aussi l'appui de la gendarmerie militaire et de la police secrète militaire[91].

Dans l’Ostland, il reste au début de l'année 1942, environ 100 000 Juifs. Environ 68 000 vivent dans les grands ghettos, le reste a trouvé refuge dans les forêts, certains comme partisans. En , les SS et la police du Nord commencent à ratisser la région méthodiquement, zone par zone, tuant les Juifs des petits ghettos et exécutant ceux des forêts. Seulement quelques milliers parviennent à en réchapper[92]. En même temps, se prépare la destruction des grands ghettos de l’Ostland.

La méthode est souvent la même. La veille de la tuerie, un détachement juif creuse des grandes tombes. Dans la nuit ou à l'aube, les forces allemandes pénètrent dans le ghetto et rassemblent les Juifs. Ceux qui tentent de se cacher sont exécutés parfois à la grenade. Ceux qui se sont groupés sont amenés par camions jusqu'aux fosses communes où ils sont exécutés par balle. Fin 1942, il n'y a pratiquement plus de Juifs en Ukraine.

Malgré toutes les précautions d'Himmler pour garder les tueries secrètes, des photos prises par des soldats alliés, hongrois ou slovaques circulent. Himmler craint aussi que les Soviétiques ne découvrent un jour les charniers, si l'armée allemande recule. Il ordonne à Paul Blobel d'effacer les traces des exécutions des Einsatzgruppen. Le commando « 1005 » reçoit la mission de rouvrir les tombes et de brûler deux millions de cadavres. Mais ce travail est imparfaitement accompli pour de nombreuses raisons[93].

Encore en novembre 1943, pour démanteler l'empire économique que son subordonné Odilo Globocnik s'est taillé autour de Lublin grâce à la main-d'œuvre juive asservie, Himmler ordonne le massacre de cette dernière : en deux jours, plus de 40 000 Juifs (10 000 à Trawniki, 15 000 à Poniatowa et 17 000 ou 18 000 dans le camp principal de Lublin[94]) sont assassinés au cours de ce qui est connu comme l'opération « Fête des Moissons ».

La Pologne et les Balkans occupés ont vu de nombreux massacres de Juifs par fusillade, mais aussi par pendaison, noyade ou sévices exercés jusqu'à la mort. Les cas de la Roumanie, de la Serbie et de la Croatie sont décrits ci-après à la partie des cas particuliers de cet article.

En Europe de l'Ouest, la terreur nazie revêt des formes moins amples et de tels déchaînements publics de sauvagerie sont difficilement pensables. Les massacres collectifs de Juifs en plein air sont de ce fait restés rares ou inexistants. Cependant, les nombreux otages fusillés par les nazis sont souvent pris parmi les Juifs.

Serge Klarsfeld a ainsi établi que sur plus d'un millier d'otages assassinés au fort du Mont-Valérien, 174 étaient juifs[95]. Encore le , à Rillieux, le chef milicien Paul Touvier fait abattre arbitrairement sept Juifs pour venger[96] la mort de l'orateur collaborationniste Philippe Henriot, exécuté par la Résistance, le [97]. Des Juifs italiens figurent parmi les victimes du massacre des Fosses ardéatines à Rome en .

L'élimination physique s'étend au cours de l'automne 1941 aux Juifs allemands puis à ceux de toute l'Europe occupée. C'est le passage décisif d'un judéocide jusque-là localisé en URSS à un génocide industriel planifié de l'ensemble du peuple juif et mis en œuvre dans toute l'Europe occupée.

À partir de septembre - octobre 1941, des Juifs allemands sont à leur tour déportés dans les ghettos mortifères de l’Est, voire dans les zones de massacre en URSS. 80 convois partent ainsi du Reich avant fin 1941. Dans des conditions épouvantables, 72 trains acheminent leur chargement humain dans des ghettos où les fusillades ont libéré de la place (presque tous périront gazés ou fusillés à leur tour lors des liquidations de ghettos en 1942-1943). 8 autres voient leurs passagers liquidés dès l'arrivée[98].

Ainsi le 15 octobre, près de 5 000 Juifs déportés de Berlin, Munich, Francfort, Vienne ou Breslau sont déportés en Lituanie et fusillés par les Einsatzgruppen dès leur descente du train : le rapport Jäger fait état de leur exécution au fort IX de Kaunas les 25 et 29 novembre. Le 18 octobre, d'autres convois quittent Prague, Luxembourg ou Berlin. Tout le Grand-Reich est donc concerné[99].

On bascule un peu plus du meurtre des Juifs d’URSS à ceux de l’espace européen entier lorsque le 2 octobre, Heydrich laisse dynamiter six synagogues de Paris par les collaborationnistes doriotistes du PPF, avec des explosifs fournis par ses services, afin de bien montrer que la France ne sera plus jamais « la citadelle européenne des Juifs » et que ceux-ci doivent craindre pour leur vie partout en Europe occupée[100].

Le , Himmler interdit officiellement l’émigration des Juifs hors d'Europe. Ne reste donc plus ouverte que l’option de l'extermination. La même année, la construction de Bełżec est lancée ainsi que l'agrandissement du camp d'Auschwitz[101],[102].

Le 7 décembre, le premier centre d'extermination est ouvert à Chełmno en Pologne annexée[103] : de fusillades « artisanales », la tuerie passe à l'échelle industrielle. Les victimes, emmenées de tout le Warthegau dirigé par le fanatique gauleiter Arthur Greiser, sont enfermées dans des camions à gaz où elles meurent lentement asphyxiées par les fumées d'échappement, dirigées sur l'intérieur du véhicule. En sept mois, plus de 100 000 personnes trouvent ainsi la mort.

Convoquée par Reinhard Heydrich, le principal adjoint de Heinrich Himmler, cette conférence réunit alors les secrétaires d'État des principaux ministères. Himmler et Heydrich ont en effet besoin, pour la mise en œuvre des déportations dans l'Europe entière, de la pleine coopération de l'administration allemande. À cet égard, la Deutsche Reichsbahn, la société ferroviaire d’État, a joué un rôle essentiel.

La conférence ne décide pas du génocide, la « solution finale de la question juive » (die Endlösung der Judenfrage) est déjà activée bien avant même le début de la conférence de Wannsee, le (initialement prévue pour le mais reportée). L'ordre en a été donné en juillet 1941 par Hermann Göring à Heydrich[104]. Chez les nazis, les questions ne se décident nullement au cours de conférences. La seule question dont on discute — et qui ne sera d'ailleurs jamais tranchée — est celle des Mieschehe (Juifs à conjoint aryen) et des Mischlinge (demi-Juifs). Le Protocole montre que la plus grande partie de la conférence a été consacrée à cette question insoluble. L'autre grande question fut celle des Juifs allemands travaillant dans les usines d'armement, qui obtiennent un sursis éphémère à la déportation[105].

Le procès-verbal de la conférence, rédigé par Eichmann, ne laisse aucun doute sur le plan criminel d'extermination systématique. Plus de onze millions de Juifs de l'Europe entière (y compris les Juifs français, les Juifs britanniques, suisses ou portugais, inclus dans le décompte statistique établi minutieusement par Eichmann) doivent être arrêtés et « évacués » vers l'Est où ils trouveront la mort.

Ce document est capital aux historiens pour comprendre le processus de décision, même s'il a été épuré pour que rien de trop compromettant ne soit écrit. Déjà les nazis recourent en effet à tout un langage codé spécifique qui leur servira à dissimuler leurs crimes dans les années suivantes : jusqu'à la fin, la déportation-extermination des Juifs sera ainsi désignée par l'euphémisme d’« évacuation », le gazage massif comme un « traitement spécial » (Sonderbehandlung), les détenus livrés à l'extermination par le travail comme des « pièces » (Stück).

Les Juifs sont arrêtés dans de grandes rafles synchrones menées en Europe occidentale et enfermés dans des camps de transit (Drancy, Westerbork, Theresienstadt) dans l'attente de leur déportation vers l'est, tandis qu'en Pologne occupée les ghettos (Varsovie, Lodz, Cracovie, Lublin) sont progressivement vidés de leurs occupants en les déportant par trains entiers vers les centres d'extermination nouvellement construits. Dans les Ètats satellites (Serbie, Grèce, Slovaquie, Croatie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie), le ministère des affaires étrangères par le biais des consuls et ambassadeurs y joue un rôle prépondérant en mettant en place les mesures préparatoires essentielles aux déportations de masse avec l'aide des représentants d'Adolf Eichmann sur place : définitions, expropriations, concentration.

Le processus est partout similaire. Les Juifs de tous âges et de tout sexe sont traqués et raflés chez eux, sur leurs lieux de travail, et jusque dans des orphelinats, des hôpitaux, des asiles d'aliénés ou des maisons de retraite. Beaucoup répondent simplement, surtout au début, aux convocations qui leur sont adressées, par peur, par légalisme, par absence d'alternative, ou dans l'ignorance de ce qui les attend.

Dans des conditions généralement très sordides, hommes, femmes, enfants et vieillards sont parqués dans des lieux qui font office d'antichambre des camps de la mort nazis : Drancy en France, la caserne Dossin à Malines en Belgique, Westerbork aux Pays-Bas ou encore Fossoli en Italie sont parmi les plus célèbres.

À Terezín, dans les Sudètes, les nazis ouvrent même le un camp-modèle destiné à berner (avec succès) les représentants de la Croix-Rouge. Ce ghetto surpeuplé, où les familles ne sont pas disloquées ni le travail forcé imposé, offre des conditions de vie dures mais peu mortifères, et relativement privilégiées par rapport à ce que les Juifs connaissent ailleurs. Mais la plupart des 140 000 personnes à y avoir transité, en majorité des Tchèques, ont ensuite été déportées pour Auschwitz où elles seront assassinées, notamment lors de la liquidation du « camp des familles » en .

Conduits à une gare, les déportés sont partout entassés brutalement dans des wagons à bestiaux délibérément surchargés, dans une promiscuité éprouvante et des conditions sanitaires dégradantes, sans presque rien à manger ni à boire. L'angoisse est accrue par l'ignorance de la destination (Pitchipoï, comme l'appellent les détenus de Drancy) et l'incertitude quant à ce qui attend à l'arrivée, même si peu imaginent la mise à mort industrielle. Le voyage est épouvantable, et plus ou moins long (de quelques heures à une ou deux journées pour les Juifs polonais, trois à quatre jours en moyenne depuis la France, plus de deux semaines pour certains convois de Grèce). Il n'est pas rare que des déportés finissent par boire leur urine ou par lécher leur sueur. Certains meurent en route, d'autres deviennent fous ou se suicident (parfois collectivement). Rares sont ceux qui tentent une évasion, par peur des représailles collectives, par absence de lieu de refuge ou pour ne pas se séparer des leurs, enfin par ignorance de leur sort futur. Ce sont des êtres déjà épuisés et ravagés qui arrivent aux centres de mise à mort.

Les compagnies ferroviaires nationales, dont la SNCF, n'ont jamais manifesté de réticences particulières à faire circuler ces trains. Les frais des transports étaient payés sur les biens volés aux Juifs, qui se trouvaient ainsi financer leur propre envoi à la mort[alpha 13]. En revanche, rien ne prouve que les nazis aient systématiquement donné la priorité aux convois de déportation sur les convois militaires ou d'importance vitale pour le Reich.

Les convois (un millier de personnes en moyenne) sont intégralement gazés s'il s'agit d'un camp d'extermination. Dans les camps mixtes d'Auschwitz-Birkenau et de Maidanek, une minorité est désignée à l'arrivée pour le travail forcé et découvre brutalement l'horreur concentrationnaire. En général, l'extermination par le travail forcé ne leur laisse pas plus de quelques semaines ou de quelques mois à survivre. Ainsi, seuls 7 % des Juifs de France désignés pour le travail forcé ont vu la fin de la guerre.

De nombreux convois de Juifs d'Europe roulent déjà vers les camps de la mort dès les premiers mois de 1942. Au , 168 972 Juifs vivent en Allemagne, il n'en reste plus que 131 823 au et 51 257 au [106]. En Slovaquie, de mars à , 75 000 des 90 000 Juifs du pays sont déjà déportés sur ordre du gouvernement de Jozef Tiso, avant suspension des transports[107]. Ce sont des déportées slovaques qui sont les premières victimes à l'été 1942 de la sélection instituée à l'arrivée à Auschwitz.

L'été 1942 est particulièrement fatidique, avec les grandes rafles de Juifs presque simultanées qui marquent l'Europe occupée.

Au cours de cet été 1942, en effet, 300 000 Juifs du ghetto de Varsovie sont déportés en masse au camp d'extermination de Treblinka et aussitôt gazés. Le premier transport part de l’Umschlagplatz le 21 juillet.

Le , 1 135 Juifs d'Amsterdam convoqués « pour aller travailler en Allemagne » sont aussitôt déportés les premiers à Auschwitz. La cadence des rafles et des convois est telle que dès , les Allemands proclament la capitale néerlandaise judenrein (libre de Juifs). Sur 120 000 Juifs hollandais, 105 000 ont été déportés à Auschwitz et Sobibor, dont 5 500 seulement ont survécu. La communauté juive aux Pays-Bas, présente dans le pays depuis le XVIIe siècle, est la communauté juive d'Europe occidentale la plus affectée par la Shoah, 75 % de cette dernière ayant été exterminée.

Les 16 et 17 juillet, à la demande des Allemands, les forces de l'ordre du régime de Vichy arrêtent 13 152 Juifs étrangers au cours de la rafle du Vel' d'Hiv, parmi lesquels 3 031 hommes, 5 802 femmes et 4 051 enfants. Internés à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, ils sont pour l'essentiel déportés dans les deux mois qui suivent.

D'autres rafles et déportations sans retour ont lieu en zone nord dans les mêmes temps. Le 15 juillet, 200 Juifs sont ainsi arrêtés à Tours, 66 à Saint-Nazaire. À Angers, le Sipo-SD agissant seul en arrête 824 le . À Lille, le 15 septembre, 526 personnes sont déportées : 25 reviendront. À Bordeaux, le préfet régional Sabatier et son secrétaire général pour la Gironde Maurice Papon font partir le 18 juillet un premier convoi de 172 personnes : 10 autres suivront jusqu'au , totalisant 1 560 victimes.

Bien qu'aucun soldat allemand ne soit présent en zone sud, le gouvernement français accepte, cas unique en Europe occupée, de livrer des Juifs qui y résident, qu'ils soient puisés dans les très durs camps d'internement de Gurs, Noé, Récébédou, Les Milles, ou bien qu'ils soient victimes de la grande rafle du perpétré à Lyon, Toulouse et autres grandes villes méridionales (5 885 Juifs étrangers arrêtés et déportés). Entre le 6 août et le 15 septembre, 3 456 internés des camps et 913 travailleurs extraits de 18 GTE (groupements de travailleurs étrangers) sont également déportés à Drancy puis Auschwitz[108].

À partir du 15 août, le SD commence à rafler les Juifs d'Anvers avec la collaboration active des autorités communales. À Bruxelles, où le bourgmestre Jules Coelst a refusé d'aider l'occupant, les rafles de septembre donnent des résultats nettement moins satisfaisants. Les deux tiers des Juifs d'Anvers sont déportés, contre un tiers de ceux de Bruxelles[109].

Du 13 au 20 août, de très nombreux Juifs croates sont déportés à Auschwitz par les collaborateurs oustachis[110].

Particulièrement nombreuses donc en 1942, les rafles de Juifs continuent à intervalles réguliers dans pratiquement tous les pays d'Europe, jusqu'à la fin de l'occupation allemande ou de la guerre.

En règle générale, les Juifs travaillant pour des entreprises allemandes (notamment dans l'armement) sont déportés en dernier, ainsi que les privilégiés des Conseils juifs. En 1943-1944, les revers militaires et le besoin de main-d'œuvre obligent les nazis à mettre à part un certain nombre de « Juifs de travail » (Arbeitsjuden) dans des camps de travail assez durs, mais où leur mort n'est pas recherchée et leur déportation au moins retardée.

Les fusillades et les camions à gaz avaient permis dès 1941-1942 de déclarer les pays baltes et l'Ukraine judenrein (« nettoyés de juifs »). La cadence des rafles et des déportations est telle que dès 1943 les nazis peuvent déclarer judenrein Berlin le 19 juin, Salonique le 20 août, ou Amsterdam en septembre.

Après celui de Bełżec, le camp d'extermination de Sobibor est ouvert le , celui de Treblinka le 1er juillet, celui de Maidanek près de Lublin à l'automne. Ils sont essentiellement destinés au gazage massif des Juifs de Pologne - même si en raison d'une épidémie de typhus à Auschwitz, 34 convois de Juifs hollandais ont été détournés sur Sobibor en 1943, et donc intégralement anéantis, de même que quatre convois de Juifs de France.

Ces camps ne servent qu'à tuer, seuls quelques centaines de déportés sur des centaines de milliers étaient « épargnés » pour aider en tant qu'esclaves au fonctionnement élémentaire du camp. Les victimes sont tuées au monoxyde de carbone (au zyklon B à Maidanek) dans les chambres à gaz où elles sont conduites dès leur descente de train.

Treblinka est surtout destiné aux Juifs de Varsovie, Maidanek à ceux de Lublin, Bełżec et Sobibor assumant le massacre industriel des Juifs des autres ghettos juifs du Gouvernement général. Le but est de les exterminer systématiquement.

Le , avec le premier convoi des Juifs de Lublin vers Bełżec débute l’« Aktion Reinhardt »[111] décidée le à la conférence de Wannsee dans la banlieue de Berlin et qui aurait reçu ce nom en hommage à Reinhard Heydrich, abattu par la résistance tchèque fin . Elle va faire deux millions de victimes et signifier la mort de plus de 90 % de la communauté juive de Pologne, jusque-là la première du monde.

De ce fait, l'année 1942 est de loin l'année la plus meurtrière dans les centres d'extermination (hors Auschwitz). Au , 1 449 000 êtres humains ont trouvé la mort dans les camps à monoxyde de carbone. À leur démantèlement en 1943-1944, 1 750 000 personnes y auront en tout trouvé la mort[112].

À Auschwitz-Birkenau, l'emploi de zyklon B (qui tue 36 fois plus rapidement que le monoxyde de carbone) est testé sur des prisonniers soviétiques dès le . Début 1942, le commandant du camp, Rudolf Höß, reçoit verbalement l'ordre de Himmler de faire du camp, idéalement situé à un nœud ferroviaire, le principal centre de l'extermination des Juifs déportés de toute l'Europe. Plusieurs Krematorium y sont construits, associant les chambres à gaz à des fours crématoires de grande capacité destinés à faire disparaître les corps.

Le premier train de victimes françaises part ainsi pour Auschwitz le , le premier transport de Juifs de Salonique le , le premier de Rome le , cinq semaines après l'occupation de l'Italie, et le premier convoi de Hongrie le .

Avec le démantèlement des autres camps d'extermination fin 1943, Auschwitz devient le principal lieu d'accomplissement du génocide. Sur plus d'un million de personnes qui y sont assassinées, 90 % sont juives, de tous les pays.

Même si seul un sixième des victimes de la Shoah y a trouvé la mort, c'est donc à bon droit qu’« Auschwitz » en est venu à désigner par métonymie l'ensemble du génocide. D'autant que ce camp de concentration et d'extermination, le plus vaste de tous, a laissé des vestiges importants et un certain nombre de survivants, au contraire des principaux camps d'extermination, démantelés et rasés, qui ne comptent aucun survivant hors quelques évadés et miraculés (deux rescapés contre plus de 150 000 gazés à Chelmno, quatre contre 650 000 morts à Bełżec).

À partir de , une « sélection » a lieu à l'arrivée de chaque nouveau convoi de déportés. Sur un geste de la main des SS préposés au tri, les déportés valides sont réservés au travail forcé. Ceux jugés inaptes au travail sont immédiatement conduits à la chambre à gaz : bébés, enfants, vieillards, infirmes, femmes enceintes, personnes trop âgées, ou simplement celles qui portent des lunettes ou avouent exercer une profession intellectuelle voire un métier non manuel.

Dans ses mémoires, Rudolf Höss estime qu'au moins les trois quarts des déportés périssaient dès l'arrivée, dans la chambre à gaz, dont la majorité des femmes, et la totalité des enfants, vieillards et handicapés. À l'en croire, plus de gens étaient sélectionnés pour le gazage pendant l'hiver, où le camp de concentration avait besoin de moins de main-d'œuvre[113].

Franciszek Piper, historien du camp d'Auschwitz, estime que 65 % des déportés (soit 97 000 sur 150 000 Juifs occidentaux) ont été gazés à l’arrivée. Il confirme la différenciation sexuelle de la mise à mort : 77,5 % des femmes et filles belges ont été gazées dès l'arrivée, mais 51 % des hommes, soit 49 % d’hommes mis à part et recensés par le service du travail (Arbeitstatistik) d’Auschwitz[114].

Selon Georges Wellers, sur 61 098 Juifs déportés de France entre les et , 78,5 % ont été gazés à l’arrivée. Pour l'historienne Danuta Czech, 76,6 % des Juifs grecs ont dû l’être aussi. Quant aux Juifs de Hollande, entre le et le , 57 convois de Westerbork ont apporté 51 130 victimes, dont 18 408 ont été désignées aptes au travail, les 64 % autres gazées immédiatement[115].

De façon perverse, les déportés sélectionnés sont conduits aux chambres à gaz sur des paroles rassurantes et sont persuadés de se déshabiller et d'entrer dans la pièce pour y prendre une douche – mais à la moindre tentative de résistance ou au moindre doute, c'est avec la dernière brutalité qu'ils sont forcés d'y entrer et de s'y entasser. Les victimes meurent en quelques minutes après la fermeture des portes et la diffusion du gaz mortel. Celles qui se trouvent le plus près de l'endroit par où sort le gaz périssent les premières. Beaucoup sont gravement blessées ou meurent piétinées dans les bousculades vaines au cours desquelles les victimes cherchent généralement à forcer les portes ou se disputent les coins où il reste encore un peu d'air[116].

Le Sonderkommando, composé de détenus en majorité juifs et périodiquement liquidés, est chargé d'incinérer les cadavres après avoir récupéré les cheveux et les dents en or. La réduction des victimes en cendres aussitôt dispersées traduit le souci des nazis de dissimuler les preuves de leur crime et symbolise leur volonté d'effacer jusqu'à la dernière trace l'existence des Juifs sur la terre. Des centaines de trains conduisent dans le Reich les biens volés aux assassinés, après stockage à la section dite « Canada » du camp. Les cheveux des victimes sont utilisés pour faire des vêtements. En revanche, la confection de savon, à partir de la graisse humaine des incinérés est demeurée au stade expérimental, non à échelle industrielle (néanmoins, à Buchenwald, des abat-jours faits à partir de peaux humaines ainsi que d'autres objets à vocation scientifique comme des têtes réduites (à la façon jivaro) ou des têtes de très jeunes enfants dans des bocaux de formol ont été retrouvés[117]).

Enfin, la centralité symbolique du camp d'Auschwitz dans la mémoire est complexe. D'une part, devenu la « métonymie de toutes les victimes du nazisme », il est cependant une anomalie puisqu'il est le seul des lieux de l'extermination à associer un camp de concentration au centre de mise à mort. Il symbolise d'autre part le génocide, alors que « le cœur de la judaïcité européenne, Juifs de Pologne et d'Union soviétique a été tué ailleurs »[118].

L'industrie de la mort atteint son apogée à Auschwitz avec la liquidation en des 67 000 dernières victimes du ghetto de Lodz, le dernier subsistant encore en Pologne, et surtout avec la déportation en 56 jours de plus de 435 000 Juifs hongrois par Adolf Eichmann, du 15 mai au 8 juillet 1944. Plus du tiers des victimes juives d'Auschwitz sont hongroises.

La Hongrie connaissait un fort antisémitisme depuis la fin du XIXe siècle, aggravé par la participation de nombreux Juifs à l'éphémère « République des conseils » fondée en 1919 par Béla Kun. En , 3 000 Israélites avaient trouvé la mort dans les pogroms de la terreur blanche, et dès 1920, Miklós Horthy, régent du royaume de Hongrie, édictait la plus précoce législation antisémite d'Europe, radicalisée en 1938-1939 puis en 1941. Depuis 1939, la définition légale du Juif était même raciale, les 100 000 Juifs de confession catholique étant donc également victimes des discriminations.

À l'été 1941, Budapest fait déporter 18 000 Juifs de Hongrie « apatrides » en Ukraine, sur les arrières du front russe. Les 27 et 28 août, plus de 10 000 d'entre eux sont exterminés par l'Einsatzgruppen C à Kamianets-Podilskyï, premier massacre de Juifs à atteindre les cinq chiffres, et étape-clé dans le passage à l'extermination à grande échelle. Seuls 2 000 à 3 000 de ces premiers déportés hongrois survivent à l'été. À la suite de cet épisode, le gouvernement suspend les expulsions en zone allemande. Mais l'armée hongroise exécute de son côté un millier de Juifs dans les territoires annexés à la Serbie, et surtout, elle impose aux Juifs de Hongrie un « Service du travail » aux armées particulièrement meurtrier : les victimes de ce service ne sont pas officiellement des déportés, et elles conservent par exemple leurs biens et leurs domiciles en leur absence, mais de fait, plus de 42 000 personnes emmenées ainsi travailler en Ukraine occupée y décèdent dès avant le tournant de mars 1944[119].

Certes, à plusieurs reprises, le régent Horthy se refuse à éliminer les Juifs de la vie du pays, pas plus qu'il n'accepte les demandes répétées de Hitler de les déporter ou de leur faire porter l'étoile jaune. La Hongrie fait de ce fait figure d'asile relatif dans l'Europe de la Shoah, certains Juifs venant même y trouver refuge depuis des pays voisins. Bien que 63 000 Juifs hongrois et apatrides aient perdu la vie dès avant mars 1944, tout ne change vraiment de façon brutale et radicale qu'avec l'irruption des troupes allemandes, appuyées par les collaborationnistes fascistes, les Croix fléchées.

Le , en effet, les nazis envahissent leur allié hongrois, qui songe à virer de bord à l'approche de l'Armée rouge. Le nouveau premier ministre, Döme Sztójay, collabore pleinement avec les Allemands. Le processus de concentration et de déportation des Juifs s'y répète sur le même schéma qu'ailleurs depuis 1939 mais de manière particulièrement accélérée : étoile jaune obligatoire, constitution de conseils juifs, enfermement en ghettos, puis déportations. Celles-ci ne concernent que les Juifs des provinces et de la banlieue de Budapest, ceux de la capitale restant pour le moment épargnés.

Sur ces 435 000 Juifs provinciaux activement déportés du 15 mai au 8 juillet 1944, avec l'aide des forces de l'ordre hongroises, seuls 10 % ont été mis au travail forcé, les autres étant exterminés à l'arrivée à Birkenau[120]. Pour accélérer la cadence de mise à mort, en dérivation de la ligne principale un tronçon de voie ferrée est construit qui, une fois franchi le porche d'entrée en forme de tour entre dans le camp pour aboutir à proximité immédiate des chambres à gaz. On aménage une rampe pour la descente des déportés et la sélection. Cette rampe deviendra l'un des symboles les plus connus d'Auschwitz et du génocide. Les crématoires ne suffisant plus à l'incinération de tous les cadavres à un rythme suffisant, des milliers d'entre eux sont brûlés en plein air sur d'énormes bûchers. À cette période, Auschwitz reçoit jusqu'à quatre trains quotidiens, et les opérations de mise à mort par le Zyklon B tuent jusqu'à 10 000 personnes par jour.

L'amiral Horthy, qui avait autorisé les transports dans un premier temps, retire son autorisation le 9 juillet, alors que des informations sur l'extermination parviennent en Hongrie et que le Vatican ou les États-Unis multiplient les pressions. Sztójay est limogé par Horthy en août. Les déportations sont suspendues jusqu'au 15 octobre, alors que 150 000 Juifs demeurent encore domiciliés ou réfugiés à Budapest, où ils survivent tant bien que mal dans le ghetto, spoliés de tout. Entre mars et octobre 1944, par ailleurs, 150 000 Juifs sont encore envoyés au Service du travail sous l'égide de l'armée hongroise, dont seulement 20 000 reviendront[121].

Le 15 octobre, Horthy est arrêté par les nazis et remplacé par les collaborationnistes des Croix fléchées, qui instaurent un gouvernement fasciste hongrois. Sous la conduite de leur chef, le nouveau Premier Ministre Ferenc Szálasi, les Croix fléchées relancent la persécution, et multiplient, sur place, les massacres désordonnés de Juifs et les marches de la mort. Un certain nombre de Juifs restés à Budapest sont sauvés par des protections diplomatiques, en particulier grâce à l'action de Raoul Wallenberg.

En 1941, 825 000 Juifs vivaient sur le territoire hongrois, dont 100 000 convertis ou chrétiens d'ascendance juive. 63 000 ont perdu la vie dès avant le 19 mars 1944. Après cette date, 618 000 ont été victimes de la déportation à Auschwitz, des marches de la mort ou de l'envoi au Service du Travail aux armées : 501 500 y ont perdu la vie. 116 500 Juifs de Hongrie sont revenus de déportation, 20 000 du Service du Travail, et 119 000 autres restés à Budapest ont survécu[122]. Au total, si 225 000 Juifs de Hongrie ont survécu (soit 31 %), une proportion très forte à l'échelle de l'Europe centrale et orientale, leur communauté a perdu 569 507 membres dont 564 507 assassinés et 5 000 autres exilés.

Les camps de concentration nazis ont été un enfer rarement égalé dans l'histoire humaine. Par un processus systématique et pervers de déshumanisation de leurs victimes, les SS et les kapo visaient à détruire leur personnalité et leur vie en un temps très bref, au moyen de la sous-alimentation, des coups, de l'absence d'hygiène et du travail forcé.

Les traitements inhumains ne laissaient aux déportés qu'un laps très court à vivre : en 1942, un déporté d'Auschwitz a trois mois en moyenne d'espérance de survie. Sur quatre trains de plus de 1 000 Juifs tchèques chacun arrivés du 17 au 25 avril, et qui n'ont pas connu de sélection pour les gaz à l'arrivée, on ne compte pourtant au 15 août que 182 survivants.

Raul Hilberg note que l'extermination par le travail, avec ses sommets de cruauté, n'a cependant constitué qu'une part réduite de la Shoah. Même à Auschwitz, sur 200 000 internés juifs, il n’a été enregistré « que » 90 000 décès. L’extermination par le travail forcé a donc dix fois moins tué que le gazage de 865 000 personnes dans le même camp[124].

Séparés de leurs familles (souvent seuls survivants ou presque si les autres membres ont été déjà tués par gazage), les déportés juifs qui ont échappé à la première sélection à l'arrivée sont spoliés de tous leurs biens et de tout souvenir personnel, intégralement tondus, privés de leur nom et affublés d'un uniforme rayé et d'un matricule par lequel ils seront seul appelés. Ils sont exploités dans des usines de guerre au profit de la SS qui les « loue » aux entrepreneurs à des prix dérisoires : c'est ainsi que le géant chimique IG Farben par exemple se compromet gravement dans l'exploitation des déportés d'Auschwitz. Ils peuvent aussi être employés à des travaux absurdement inutiles (creuser des trous rebouchés chaque soir, porter et rapporter des pierres d'un endroit à l'autre…). Ils sont exposés à la sous-alimentation systématique et aux traitements sauvages de kapos souvent recrutés parmi les criminels de droit commun.

Ceux qui faiblissent deviennent des « musulmans »[125], exposés à la liquidation par les médecins SS au Revier (infirmerie) du camp ou à la sélection pour la chambre à gaz.

Les rares survivants (en général ceux qui ont été déportés dans les derniers, à un moment où le Reich en péril prolonge un peu plus la vie de sa main-d'œuvre servile) doivent pour s'en sortir s'endurcir moralement, passer inaperçus, avoir beaucoup de chance, travailler dans des kommandos moins pénibles et moins périlleux.

Les derniers gazages ont lieu fin à Auschwitz, alors que les nazis aux abois commencent à détruire les installations et les preuves du génocide. L'extermination ne s'arrête pas pour autant. Ainsi à partir du , Adolf Eichmann soumet des dizaines de milliers de Juifs hongrois à une « marche de la mort » éprouvante de Budapest à la frontière du Reich.

Le , un peu moins de 60 000 survivants d'Auschwitz sont évacués à pied vers l'Allemagne à l'approche des Soviétiques. L'évacuation est généralement dépeinte par les survivants comme l'un de leurs pires souvenirs de déportation : sans vêtements ni chaussures appropriés dans l'hiver très rigoureux, épuisés et sous-alimentés, ils doivent marcher jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Ceux qui ne peuvent plus suivre sont abattus immédiatement par l'escorte SS. D'autres détenus sont aussi entassés dans des trains qui les transfèrent d'un camp à un autre au prix d'une mortalité considérable.

À Ravensbrück, Dachau ou Bergen-Belsen, où échouent nombre d'anciens détenus d'Auschwitz à bout de force, l'épidémie de typhus provoque une hécatombe. La maladie emporte notamment Anne Frank le à Bergen-Belsen. En avril, à l'approche des Alliés, de nouvelles marches de la mort et de nouveaux trains meurtriers évacuent les déportés.

En tout, de janvier à , « autour de 250 000 Juifs moururent d'épuisement ou de froid au cours de ces marches, quand ils ne furent pas abattus sur place ou brûlés vifs[126] ».

Ce sont des survivants hagards et traumatisés, ainsi que des monceaux de cadavres squelettiques, que découvrent généralement des soldats alliés incrédules. 40 % des Juifs libérés seraient morts dans les semaines suivantes : « leur état sortait du domaine de compétence de la médecine occidentale[127] ». Avec les tonnes de biens volés aux Juifs assassinés, les fours crématoires ou les vestiges des chambres à gaz, le monde se retrouve en 1945 devant les preuves d'un crime de masse qui devait conduire au procès de Nuremberg à la naissance du concept de crime contre l'humanité.

Membre de l’Axe depuis octobre 1940, le régime du dictateur Antonescu a refusé de livrer les Juifs sous son autorité aux nazis, mais c’est pour mettre en œuvre son propre plan d’extermination. La Roumanie abritait avant-guerre la troisième communauté juive d'Europe, 780 000 personnes selon le recensement de , mais avec les cessions territoriales de 1940, environ 420 000 Juifs sont devenus Hongrois ou Soviétiques : parmi ces derniers, environ 120 000 autres retombent sous domination roumaine de 1941 à 1944 et, accusés en bloc d’avoir soutenu l'URSS, seront les premiers des 220 000 Juifs victimes de la Shoah roumaine, nombre qui met le régime Antonescu au second rang des bourreaux de la Shoah après les nazis et devant les Oustachis croates.

La Roumanie avait naturalisé tous ses Juifs, qu’ils fussent ou non roumanophones, lors des réformes démocratiques de 1919 (qui avaient aussi donné le droit de vote aux femmes), mais après la grande dépression des années 1930, la xénophobie antisémite s’y était développée à travers la montée en puissance du parti nazi local d’Andreas Schmidt et de la Garde de fer de Corneliu Codreanu. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement, menacé par ces mouvements, entreprend une politique antisémite, excluant les Juifs des chemins de fer, imposant des quotas dans l’encadrement industriel et les universités, et révoquant une partie des fonctionnaires de confession israélite, mais il entreprend, en même temps, de réprimer militairement la Garde de Fer, et un climat de guerre civile s’installe, durant lequel les membres de la Garde de Fer commettent des attentats et se livrent à des pogroms[128]. Le , la persécution prend une dimension raciste : les « Marranes », juifs convertis au christianisme, sont considérés comme juifs au même titre que les personnes de religion juive. Seuls les Juifs « calotesques » qui possédaient la nationalité roumaine avant le , leurs descendants, les Juifs qui avaient combattu pendant la Première Guerre mondiale (soit environ dix mille personnes) étaient exemptés de ces discriminations[129].

En , les « légionnaires » de la Garde de fer perpètrent un coup d’état et un pogrom sanglant à Bucarest, qui fait 118 morts. Les cadavres sont atrocement mutilés[130]. Après l’invasion de l'URSS, l’armée roumaine, alliée de la Wehrmacht, participe activement au massacre de masse des Juifs. Le , l’armée, la gendarmerie et la police roumaines assassinent 7 000 Juifs à Jassy.

La Transnistrie, région ukrainienne de 42 200 km2 occupée par la Roumanie, est l’un des sinistres éléments de la géographie de la Shoah : 217 757 Juifs (dont 130 000 de nationalité soviétique), 87 757 Roumains « indésirables » pour le régime et 25 000 Roms y sont déportés. 139 957 Juifs et les deux tiers des Roms sont morts de froid, de privations et de typhus dans les camps de fortune dressés par les autorités d’occupation roumaines[131], tels ceux de Bogdanovka, Domanivka et Akhmetchetka. Ils sont logés dans des conditions déplorables, entassés dans des ruines, des étables ou des porcheries. Ils souffrent de nombreuses maladies : la Croix-Rouge roumaine et la Fédération des communautés juives de Roumanie peinent à alimenter et soigner ces masses de déportés, et ne peuvent empêcher l’armée (qui les rançonne par ailleurs, manquant elle-même d’intendance) d’en massacrer une partie entre décembre 1941 et [132], mais, selon Otto Ohlendorf, responsable de l'Einsatzgruppe D, de « manière brouillonne, non professionnelle et inutilement sadique »[133].

Six jours après l’entrée des troupes roumaines dans Odessa, qui devient capitale de la Transnistrie, un attentat tue le général Glogojanu, commandant d’Odessa et 40 autres militaires[134]. Le soir même, le gouvernement roumain ordonne des représailles implacables. Aussitôt, le nouveau commandant d’Odessa, le général Trestioreanu, annonce qu’il va pendre les Juifs et les communistes sur les places publiques. Durant la nuit 5 000 personnes sont exécutées. Le 23 octobre, 19 000 Juifs sont exécutés et leurs cadavres arrosés d’essence et brûlés[135]. Des milliers d’autres sont détenus comme otages dans des entrepôts à la sortie de la ville. Le 24 octobre, ils sont transportés en dehors de la ville et fusillés devant des fossés anti-chars par groupes de 40 ou 50. L’opération se révélant trop lente, les 5 000 Juifs restants sont enfermés dans trois entrepôts, mitraillés puis les entrepôts sont incendiés. 40 000 Juifs sont ainsi tués ce jour-là[136]. Le 24 au soir, le maréchal Antonescu demande que les otages qui ne sont pas encore morts connaissent les mêmes souffrances que les Roumains morts dans l’explosion. Les victimes sont amenées dans un entrepôt, fusillées. L’entrepôt est dynamité le 25 octobre, jour de l’enterrement des Roumains victimes de l’attentat du [137]. Le premier novembre, la ville ne compte plus que 33 885 Juifs, essentiellement des femmes et des enfants enfermés dans le quartier de Moldoveanca, jadis chanté par Isaac Babel et transformé en ghetto[138]. Ces Juifs d’Odessa et de sa périphérie sont ensuite déportés à leur tour vers les camps de Bogdanovka, Domanivka et Akhmetchetka[132].

Environ 369 000 Juifs vivaient dans les frontières roumaines de 1940 et avaient conservé leur nationalité roumaine : le gouvernement d’Antonescu envisageait de les déporter intégralement, mais y renonça à contre-cœur sur les insistances de Wilhelm Filderman et des cercles humanistes auprès du dictateur, mais surtout pour des raisons cyniquement économiques : il était plus rentable pour le régime de rançonner les Juifs en partance pour l’exil (vers la Turquie neutre, via la Bulgarie) grâce à l’organisation bucarestoise « Alya » dirigée par Eugen Meissner et Samuel Leibovici, que d’organiser leur déportation[139].

En août 1941, un « service du travail public » fut créé pour obliger les juifs roumains à effectuer des travaux de voirie et de terrassement à la place des employés mobilisés. Ils n’y portaient pas d’étoile jaune, mais un brassard[140]. Toute absence ou retard sans motif valable était puni, pour l’intéressé et sa famille, par la déportation en Transnistrie, qui concerna 80 000 d’entre eux : beaucoup y périrent de maladies ou de froid. Wilhelm Filderman, bien qu’ami de jeunesse du dictateur, n’y échappa pas non plus[139].

En mars 1944, l’Armée rouge des généraux Rodion Malinovski et Fiodor Tolboukhine libère la Transnistrie et les survivants de la Shoah roumaine. Le , alors que le régime fasciste est renversé et que la Roumanie rejoint les Alliés, les journaux de Bucarest annoncent que le nouveau gouvernement de Constantin Sănătescu abroge toute la législation antisémite[140].

Raul Hilberg et Hannah Arendt en particulier ont voulu éclairer la responsabilité des victimes elles-mêmes, qui souvent, par leur attitude passive et soumise, ont facilité la tâche des bourreaux[104]. Ainsi, la mise à mort de 1,5 million de Juifs soviétiques n'a pas coûté ne serait-ce qu'un seul blessé aux bourreaux, de même que par exemple, 300 000 Juifs du ghetto de Varsovie ont été déportés sans heurts et sans résistance à Treblinka à l'été 1942. Mais ce même ghetto se soulèvera en avril 1943 et opposera aux troupes nazies une résistance héroïque. La question de la « collaboration » de certains Juifs à la déportation de leur propre peuple a également suscité dès l'époque de dures divisions au sein même des victimes, et des controverses douloureuses après la guerre.

Les Juifs pensent avant tout à survivre et notamment à se nourrir. Ils connaissent en permanence la peur et la terreur. Chassés de leurs emplois voire de leurs domiciles, privés de tous leurs droits et de leurs moyens de subsistance par l'aryanisation et les lois antisémites, ils sont exclus de toute vie normale par un arsenal sans cesse plus complet d'interdits les plus mesquins.

Ils ne peuvent par exemple emprunter certaines rues ni sortir de leur ghetto quand il en existe un, ils ne peuvent pénétrer dans certains magasins ni faire jouer leurs enfants dans les jardins publics, ils ne peuvent faire les courses qu'à certaines heures défavorables, ils sont astreints à des travaux forcés humiliants (balayer les rues, faire des terrassements, etc.), ils ne peuvent posséder de radio ni de bicyclette, ils doivent monter à l'arrière des tramways et des métros (quand ils peuvent encore les emprunter), parfois ils ne sont même pas autorisés à s'asseoir sur les bancs publics ou à utiliser les cabines téléphoniques.

Lorsqu'ils se cachent, c'est dans des conditions plus ou moins difficiles, plus ou moins précaires. Certains survivent jusqu'à des années dans des caves, des pièces cachées ou des greniers étroits, ou encore dans des forêts. Visitée aujourd'hui par des millions de personnes, « l'Annexe », où 8 personnes dont Anne Frank vécurent cachés deux ans, est en fait relativement confortable par comparaison avec le lot commun de la plupart des Juifs camouflés.

Dans des conditions tragiques, les ghettos ont lutté pour maintenir jusqu'au bout une vie culturelle, musicale et artistique riche et remarquable.

Conscients que leur communauté était vouée à l'anéantissement total et que nul ne pourrait témoigner un jour de leur sort, des archivistes comme Emanuel Ringelblum à Varsovie ont partout tenu chronique de la vie des ghettos, et enterré régulièrement des documents et des objets relatifs au quotidien des futurs assassinés. De nombreux Juifs d'Europe occupée tenaient des journaux au cœur de la persécution, telles à Paris Hélène Berr, ou à Amsterdam la jeune Anne Frank, ou encore Etty Hillesum, connue pour la haute spiritualité qu'elle développa dans l'épreuve. Le Centre de documentation juive contemporaine et le Conseil représentatif des institutions juives de France ont été fondés en 1943 en pleine clandestinité.

Sous le régime de Vichy notamment, le légalisme, l’obéissance traditionnelle à l’autorité et le désir de se montrer bons citoyens ont poussé beaucoup de Juifs à se soumettre aux lois discriminatoires, et à se laisser recenser. Le port de l’étoile jaune est imposé en zone occupée par les Allemands et dans certaines villes du protectorat de Tunisie sous Vichy et occupée par le régime nazi, par exemple Nabeul et Sfax, entre novembre 1942 et mai 1943[141], mais ne l'est pas en zone sud, administrée par le Gouvernement de Vichy. Beaucoup de futurs déportés croyaient impossible une trahison de leur propre gouvernement, espérant vainement jusqu’au bout qu’ils seraient protégés des Allemands par le prestigieux et charismatique maréchal Pétain. Le patriotisme voire le nationalisme de nombreux Juifs allemands n'avait pas moins freiné l'émigration hors du Reich avant-guerre.

Malgré les informations et les rumeurs contradictoires qui circulent régulièrement sur les massacres, l'incertitude est complète sur le destin final des Juifs, difficilement imaginable ou difficilement crédible, et alors que se mentir à soi-même est parfois tout simplement nécessaire à la survie psychique. Il n'est pas rare que l'on refuse de croire aux fusillades de masses ou aux gazages même en Pologne alors qu'ils se tiennent à quelques dizaines de kilomètres de là. Même l'arrivée à Auschwitz ne suffit pas toujours à en dessiller certains.

Les nazis savent en outre duper leurs victimes jusqu'aux derniers instants. À l'arrivée à Treblinka, l'illusion d'une gare normale est entretenue aussi par la présence d'un faux guichet, d'une pancarte « destination Byalistock » et d'une fausse horloge dont les aiguilles sont peintes. À Auschwitz, certaines chambres à gaz ont été ornées un temps de faux pommeaux de douche.