Loading AI tools

écrivain et philosophe français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, né le à Paris où il y meurt le , est un écrivain et philosophe[n 1] français, jouissant de son vivant d'une célébrité internationale et considéré aujourd'hui comme figure emblématique et centrale des Lumières[1].

| Nom de naissance | François-Marie Arouet |

|---|---|

| Alias |

Voltaire |

| Naissance |

Paris, |

| Décès |

(à 83 ans) Paris, |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | Français |

|---|---|

| Mouvement | Philosophes |

| Genres | |

| Adjectifs dérivés | « voltairien » |

Œuvres principales

Compléments

Féru d'arts et de sciences, ami et collaborateur des encyclopédistes, Voltaire marque son époque par sa production littéraire et ses engagements politiques. Son influence sur les classes éduquées est considérable dans les décennies qui précèdent la Révolution française et tout au long du XIXe siècle, en particulier dans les milieux bourgeois anticléricaux.

Adversaire implacable des religions révélées, mais déiste ou théiste[2], il dénonce dans son Dictionnaire philosophique le fanatisme religieux de toutes les époques, tant en France que dans d'autres pays. Mettant sa notoriété au service des victimes de l’intolérance religieuse ou de l’arbitraire, il prend position dans des affaires qu’il a rendues célèbres : les affaires Calas, Sirven, celles du chevalier de La Barre et du comte de Lally-Tollendal.

Partisan d’une monarchie modérée et libérale éclairée par les « philosophes », il a pour modèle le système britannique de gouvernement issu de la révolution de 1688, qu'il a pu observer lui-même lors de son séjour anglais de 1726 à 1728[3]. Il croit un moment trouver dans les « despotes éclairés » (Frédéric de Prusse et Catherine de Russie) des princes modèles. Il est en revanche méfiant à l'égard du régime républicain, à la différence de Rousseau, citoyen de la république de Genève.

Pour le XVIIIe siècle, Voltaire est avant tout poète. On le désigne comme « l'auteur de La Henriade » (du nom de son poème épique à la gloire d'Henri IV), et ses tragédies (ou « poèmes dramatiques ») assurent sa renommée littéraire à l'égal d'un Racine ou d'un Corneille : Œdipe, sa première pièce, est un triomphe sous la Régence ; Zaïre est certainement le plus grand succès de théâtre de son siècle. De nos jours, ce sont plutôt ses contes philosophiques qui sont retenus par la mémoire scolaire : Candide ou l'Optimisme au premier chef, mais également Zadig, Micromégas, L'Ingénu ou encore La Princesse de Babylone. Épistolier infatigable, sa correspondance monumentale est estimée à quarante mille lettres, dont quinze mille nous sont connues[4].

Également historien, titulaire à partir de 1746 d'une charge officielle d'historiographe du roi, il est l'auteur dans ce domaine d'une œuvre importante qui comprend notamment l'Histoire de Charles XII, Le Siècle de Louis XIV, le Précis du siècle de Louis XV, et l'Essai sur les mœurs, ouvrages comptant parmi les premiers essais historiques modernes[5]. Sa philosophie de l'histoire fait de lui un précurseur du déterminisme historique du XIXe siècle et de l'histoire culturelle au XXe siècle.

Anglomane[6], à son retour de Londres Voltaire diffuse dans ses Lettres philosophiques des idées alors méconnues en France : le système de l'attraction universelle de Newton, l'empirisme de Locke, mais aussi le théâtre de Shakespeare, au sujet duquel il se montre ambivalent.

Tout au long de sa vie, Voltaire fréquente les grands de ce monde et les monarques, mais se retrouve souvent aux prises avec les autorités politiques, ce qui le conduit à la Bastille à deux reprises dans sa jeunesse, et par la suite à une série d'exils : d'abord l'Angleterre, ensuite Cirey auprès d'Émilie du Châtelet, puis la cour de Prusse où il se brouille avec Frédéric II avant de fuir Berlin en 1753. Après plusieurs mois d'errance, interdit de rentrer à Paris[7], il se réfugie aux Délices sur le territoire de Genève, puis acquiert en 1759 le domaine de Ferney, à la frontière entre le royaume de France et la république de Genève[8]. Revenu à Paris en 1778, après une absence de près de vingt-huit ans, il y est ovationné par ses admirateurs et y meurt quelques semaines plus tard à 83 ans.

Voltaire aime le confort, les plaisirs de la table et de la conversation qu’il considère, avec le théâtre, comme l’une des formes les plus abouties de la vie en société. Il acquiert une fortune considérable dans des opérations spéculatives, surtout la vente d'armes, et dans la vente de ses ouvrages, ce qui lui permet de s’installer en 1759 au château de Ferney et d'y vivre sur un grand pied, tenant table et porte ouvertes. Le pèlerinage à Ferney fait partie en 1770-1775 du périple de formation des classes supérieures européennes sympathisant avec le parti philosophique. Investissant ses capitaux, il fait du village misérable de Ferney une petite ville prospère. Généreux, d'humeur gaie, il est néanmoins chicanier et parfois féroce et mesquin avec ses adversaires comme Jean-Jacques Rousseau, Crébillon[9] ou Lefranc de Pompignan.

Les révolutionnaires de 1789, partisans de la monarchie constitutionnelle, voient en lui un précurseur, plus qu'en Rousseau, de sorte qu'il est panthéonisé en 1791, le deuxième après Mirabeau. À l'initiative du marquis de Villette qui l'a hébergé durant son séjour à Paris, le « quai des Théatins » où l'écrivain est mort est rebaptisé « quai Voltaire ». Sa popularité est moindre auprès du gouvernement montagnard de 1793-1794 : Robespierre étant un admirateur de Rousseau.

Il est célébré par la IIIe République : dès 1870, à Paris, un boulevard, une impasse et une place[10] portent son nom. Sa personne et ses combats ont alimenté, au XIXe siècle, les passions antagonistes des adversaires et des défenseurs de la laïcité de l’État et de l’école publique, et, au-delà, de l’esprit des Lumières.

François-Marie Arouet est né officiellement le à Paris et a été baptisé le lendemain à l'église de Saint-André-des-Arts. Il est le deuxième fils de François Arouet, notaire au Châtelet depuis 1675, marié le à Saint-Germain-l'Auxerrois avec Marie-Marguerite d'Aumart, fille d’un greffier criminel au Parlement. Le couple a cinq enfants dont trois atteignent l'âge adulte :

Le père revend en 1696 sa charge de notaire pour acquérir celle de conseiller du roi, receveur des épices à la Chambre des comptes. Voltaire perd sa mère à l’âge de sept ans.

Cependant, Voltaire a plusieurs fois affirmé qu'il était né le à Châtenay-Malabry, où son père avait une propriété, le château de la Petite Roseraie. Ce fait semble confirmé par la personne devenue propriétaire du château, la comtesse de Boigne, ainsi qu'elle l'écrit dans ses mémoires : « La naissance de Voltaire dans cette maison lui donne prétention à quelque célébrité »[11]. Il a contesté aussi sa filiation paternelle, persuadé que son vrai père était un certain Roquebrune[n 2],[12] : « Je crois aussi certain que d’Alembert est le fils de Fontenelle, comme il est sûr que je le suis de Roquebrune ». Voltaire prétendit que l’honneur de sa mère consistait à avoir préféré un homme d’esprit comme était Roquebrune, « mousquetaire, officier, auteur et homme d'esprit », à son père, le notaire Arouet[n 3] dont Roquebrune était le client, car Arouet était, selon Voltaire, un homme très commun. Le baptême à Paris aurait été retardé du fait de la naissance illégitime et du peu d’espoir de survie de l’enfant. Aucune certitude n’existe sinon que l’idée d’une naissance illégitime et d’un lien de sang avec la noblesse d’épée ne déplaisait pas à Voltaire.

Du côté paternel, les Arouet sont originaires d’un petit village du nord du Poitou, Saint-Loup-sur-Thouet, près d'Airvault, où ils exercent aux XVe et XVIe siècles une activité de marchands tanneurs, qui enrichit l'aïeul de Voltaire, Helenus Arouet (1569-1625), propriétaire de la seigneurie de Puy-Terrois, acquéreur en 1612 pour 4 000 livres tournois de « la maison noble terre et seigneurie et métairie de la Routte » à Saint-Loup, qu'il revend en 1615[13],[14]. Le premier Arouet à quitter sa province s’installe à Paris en 1625 où il ouvre une boutique de marchand de draps et de soie. Il épouse la fille d’un riche marchand drapier et s’enrichit suffisamment pour acheter en 1675 pour son fils, François, le père de Voltaire, une charge anoblissante de notaire au Châtelet, assurant à son titulaire l’accès à la petite noblesse de robe. Le père de Voltaire, travailleur austère et probe aux relations importantes, arrondit encore la fortune familiale en épousant le la fille d’un greffier criminel au Parlement.

À la différence de son frère aîné qui étudie chez les jansénistes, François-Marie entre à dix ans comme interne (pour un coût de 400 puis 500 livres par an) au collège Louis-le-Grand, tenu par les Jésuites, et y reste sept ans. Les jésuites enseignent les langues classiques et la rhétorique mais, dans la ligne de leur Ratio Studiorum, veulent avant tout former des hommes du monde et initient leurs élèves aux arts de société : joutes oratoires, plaidoyers, concours de versification et théâtre. Un spectacle théâtral, le plus souvent en latin où sont par principe exclues les scènes d'amour, les rôles de femmes étant joués par des hommes, est donné chaque fin d'année lors de la distribution des prix.

Arouet est un élève brillant, vite célèbre par sa facilité à versifier : sa toute première publication est son Ode sur sainte Geneviève (1709). Imprimée par les Pères, cette ode est répandue hors les murs de Louis-le-Grand (au grand dam du Voltaire adulte). Le tout jeune Arouet apprend au collège Louis-le-Grand à s'adresser d’égal à égal aux fils de puissants personnages et tisse de précieux liens d’amitié qui lui seront très utiles toute sa vie : entre bien d'autres, les frères d’Argenson, René-Louis et Marc-Pierre, futurs ministres de Louis XV, et le futur duc de Richelieu. Bien que très critique envers la religion en général et les ecclésiastiques en particulier, il garde toute sa vie une grande vénération pour son professeur jésuite Charles Porée. Voltaire écrit en 1746 : « Rien n’effacera dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également cher à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l’étude et la vertu plus aimables. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses ; et j’aurais voulu qu’il eût été établi dans Paris, comme dans Athènes, qu’on pût assister à de telles leçons ; je serais revenu souvent les entendre »[15].

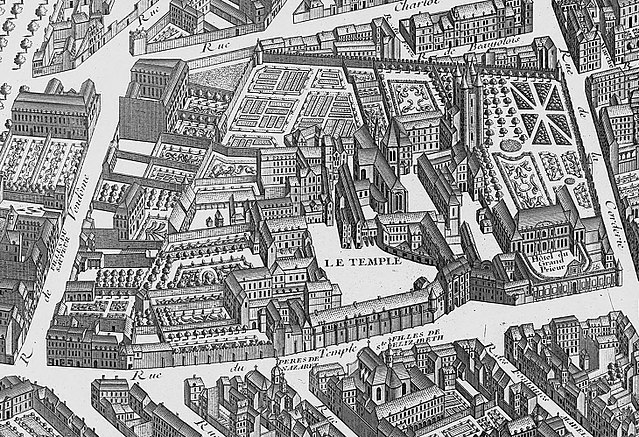

Arouet quitte le collège en 1711 à dix-sept ans et annonce à son père qu’il veut être homme de lettres, et non avocat ou titulaire d’une charge de conseiller au Parlement, investissement pourtant considérable que ce dernier est prêt à faire pour lui. Devant l’opposition paternelle, il s’inscrit à l’école de droit et fréquente la société du Temple, qui réunit dans l’hôtel de Philippe de Vendôme, des membres de la haute noblesse et des poètes (dont Chaulieu), épicuriens lettrés connus pour leur esprit, leur libertinage et leur scepticisme. L’abbé de Châteauneuf, son parrain, qui y avait ses habitudes, l’avait présenté dès 1708. En leur compagnie, il se persuade qu’il est né grand seigneur libertin et n’a rien à voir avec les Arouet et les gens du commun. C'est aussi pour lui une école de poésie ; il va ainsi y apprendre à faire des vers « légers, rapides, piquants, nourris de référence antiques, libres de ton jusqu’à la grivoiserie, plaisantant sans retenue sur la religion et la monarchie »[16].

Son père l’éloigne un moment de ce milieu en l’envoyant à Caen, puis en le confiant au frère de son parrain, le marquis de Châteauneuf, qui vient d’être nommé ambassadeur à La Haye et accepte de faire de lui son secrétaire privé. Mais son éloignement ne dure pas. À Noël 1713, il est de retour, chassé de son poste et des Pays-Bas pour cause de relations tapageuses avec Olympe du Noyer, la fille de Anne-Marguerite Petit du Noyer. Furieux, son père veut l’envoyer en Amérique mais finit par le placer dans l’étude d’un magistrat parisien. Il est sauvé par un ancien client d’Arouet, lettré et fort riche, M. de Caumartin, marquis de Saint-Ange, qui le convainc de lui confier son fils pour tester le talent poétique du jeune rebelle. Arouet fils passe ainsi des vacances au château de Saint-Ange près de Fontainebleau à lire, à écrire et à écouter les récits de son hôte[n 4] qui lui serviront pour La Henriade et Le Siècle de Louis XIV.

En 1714, il perd de peu le prix de poésie de l'Académie française, qui est décerné à l'abbé Juillard du Jarry de Bussac en Saintonge, pour sa poésie Le Vœu de Louis XIII[17]. Il publie alors anonymement des invectives à l'égard de l'abbé dans une lettre à M. D***, au sujet des prix de poésie donné par l'Académie française[18].

En 1715, alors que débute la Régence, Arouet a 21 ans, et se retrouve dans le camp des ennemis du Régent. Invité au château de Sceaux, centre d’opposition le plus actif au nouveau pouvoir[n 5], où la duchesse du Maine, mariée au duc du Maine, bâtard légitimé de Louis XIV, tient une cour brillante, il ne peut s’empêcher de faire des vers injurieux sur les relations amoureuses du Régent ou de sa fille[19], la duchesse de Berry, qui vient d'accoucher clandestinement.

Le , il est exilé à Tulle[20]. Son père use de son influence auprès de ses anciens clients pour fléchir le Régent qui remplace Tulle par Sully-sur-Loire, où Arouet fils s’installe dans le château du jeune duc de Sully, une connaissance du Temple, qui vit avec son entourage dans une succession de bals, de festins et de spectacles divers. À l’approche de l’hiver, il sollicite la grâce du Régent qui la lui accorde. Le jeune Arouet alors recommence sa vie turbulente à Saint-Ange[n 6] et à Sceaux, profitant de l’hospitalité des nantis et du confort de leurs châteaux. Mais, pris par l’ambiance, quelques semaines plus tard, il récidive. S'étant lié d'amitié avec un certain Beauregard, en réalité un indicateur de la police chargé de le faire parler, il lui confie être l'auteur de nouveaux ouvrages de vers satiriques contre le Régent et sa fille[21]. Le , il est envoyé à la Bastille par lettre de cachet. Arouet a alors 23 ans et il restera embastillé durant onze mois.

À sa première sortie de la prison de la Bastille, conscient d’avoir jusque-là gaspillé son temps et son talent, il veut donner un nouveau cours à sa vie, et devenir célèbre dans les genres les plus nobles de la littérature de son époque : la tragédie et la poésie épique.

Pour rompre avec son passé, et notamment avec sa famille, afin d'effacer un patronyme aux consonances vulgaires et équivoques[n 7], il se crée un nom euphonique : Voltaire. On ne sait pas à partir de quels éléments il a élaboré ce pseudonyme. De nombreuses hypothèses ont été avancées, toutes vraisemblables mais jamais prouvées : inversion des syllabes de la petite ville d'Airvault (proche du village dont est originaire la famille Arouet) ; anagramme d’Arouet l.j. (le jeune)[n 8] ; ou évocation de la ville de Volterra en Toscane : organisée en république de Volterra dans la ligue Guelfe, elle fut fière et rebelle et s'opposa à l'autorité des évêques. Il a été dit que Voltaire, en voyage et malade, y fut si bien soigné qu'il en fut reconnaissant[22] ; l'hypothèse est belle mais contestée par Chaudon[23].

Le , la première pièce écrite sous le pseudonyme de Voltaire, Œdipe, obtient un immense succès[n 9]. Le public apprécie ses vers en forme de maximes[n 10] et ses allusions impertinentes au roi défunt et à la religion[n 11]. Ses talents de poète mondain triomphent dans les salons et les châteaux. Il devient l’intime des Villars, qui le reçoivent dans leur château de Vaux, et l’amant de Madame de Bernières, épouse du président à mortier du parlement de Rouen.

Après l’échec d’une deuxième tragédie, Artémire, il connaît un nouveau succès en 1723 avec La Henriade, poème épique de 4 300 alexandrins se référant aux modèles classiques (Iliade d'Homère, Énéide de Virgile) dont le sujet est le siège de Paris par Henri IV et qui trace le portrait d’un souverain idéal, ennemi de tous les fanatismes : vendu à 4 000 exemplaires en quelques semaines, ce poème connaîtra soixante éditions successives du vivant de son auteur. Il y développe notamment l'épisode du panache blanc d'Henri IV. Pour ses contemporains, Voltaire restera longtemps l'auteur de La Henriade, le « Virgile français », le premier à avoir écrit une épopée nationale, mais le mouvement romantique du XIXe siècle la reléguera dans l'oubli[n 12].

En , il subit une humiliation qui le marquera toute sa vie[n 13]. Le chevalier Guy-Auguste de Rohan-Chabot, jeune gentilhomme arrogant, appartenant à l'une des plus illustres familles du royaume, l’apostrophe à la Comédie-Française : « Monsieur de Voltaire, Monsieur Arouet, comment vous appelez-vous ? » ; Voltaire réplique alors : « Voltaire ! Je commence mon nom et vous finissez le vôtre ». Quelques jours plus tard, on le fait appeler alors qu’il dîne chez son ami le duc de Sully. Dans la rue, il est frappé à coups de gourdin par les laquais du chevalier, qui surveille l’opération de son carrosse. Blessé et humilié, Voltaire veut obtenir réparation, mais aucun de ses amis aristocrates ne prend son parti. Le duc de Sully refuse ainsi de l’accompagner chez le commissaire de police pour appuyer sa plainte. Il n’est pas question d’inquiéter un Rohan pour avoir fait rouer de coups un écrivain : « Nous serions bien malheureux si les poètes n’avaient pas d’épaules », dit un parent de Caumartin[26]. Le prince de Conti note à propos de l'incident que les coups de bâtons « ont été bien reçus mais mal donnés ». Voltaire veut venger son honneur par les armes, mais son ardeur à vouloir se faire justice lui-même indispose tout le monde. Les Rohan obtiennent que l’on procède à l’arrestation de Voltaire, qui est conduit à la Bastille le . Il n’est libéré, deux semaines plus tard, qu’à la condition qu’il s’exile.

Voltaire a 32 ans. Cette expérience va le marquer d’une empreinte indélébile. Il est profondément impressionné par l'esprit de liberté qu'il voit dans la société anglaise (ce qui ne l'empêche pas d'apercevoir les ombres du tableau, surtout vers la fin de son séjour). Alors qu’en France règnent les lettres de cachet, la loi d’Habeas corpus de 1679 (nul ne peut demeurer détenu sinon par décision d’un juge) et la Déclaration des droits de 1689 protègent les citoyens anglais contre le pouvoir du roi. L'Angleterre, cette « nation de philosophes », rend justice aux vraies grandeurs qui sont celles de l'esprit. Présent en 1727 aux obsèques solennelles de Newton à l'abbaye de Westminster, il fait la comparaison : à supposer que Descartes soit mort à Paris, on ne lui aurait certainement pas accordé d'être enseveli à Saint-Denis, auprès des sépultures royales. La réussite matérielle du peuple d’Angleterre suscite aussi son admiration. Il fait le lien avec le retard de la France dans le domaine économique et l’archaïsme de ses institutions.

Il ne lui faut que peu de temps pour acquérir une excellente maîtrise de l’anglais. En novembre 1726, il s’installe à Londres. Il rencontre des écrivains, des philosophes, des savants (physiciens, mathématiciens, naturalistes) et s’initie à des domaines de connaissance qu’il ignorait jusqu’ici. Son séjour en Angleterre lui donne l'occasion de découvrir Newton dont il n'aura de cesse de faire connaître l'œuvre. Ainsi s’esquisse la mutation de l’homme de lettres en « philosophe », qui le conduit à s’investir dans des genres jusqu’alors considérés comme peu prestigieux : l’histoire, l’essai politique et plus tard le roman. C’est en Angleterre qu’il commence à rédiger en anglais l’ouvrage où il expose ses observations sur l’Angleterre, qu’il fera paraître en 1733 à Londres sous le titre Letters Concerning the English Nation et dont la version française n’est autre que les Lettres philosophiques.

Il se rapproche de la cour de George Ier puis de George II et prépare une édition de La Henriade en souscription, accompagnée de deux essais en anglais. Cet ouvrage remporte un grand succès (343 souscripteurs) et renfloue ses finances. Une souscription analogue ouverte en France par son ami Thériot n’en rassemble que 80 et fera l’objet de nombreuses saisies de la police.

À l’automne 1728, il est autorisé à rentrer en France pourvu qu’il se tienne éloigné de la capitale. L’affaire Rohan remonte à plus de trois ans. Voltaire procède précautionneusement, séjournant plusieurs mois à Dieppe où il se fait passer pour un Anglais. Il obtient en avril l’autorisation de venir à Paris, mais Versailles lui reste interdit.

À son retour d’Angleterre, il n’a que quelques économies qu’il s’emploie activement à faire fructifier. Selon certains historiens et son autobiographie, il gagne un capital important, sur une idée du mathématicien La Condamine, en participant à une loterie d’État mal conçue[27]. Puis il part à Nancy spéculer sur des actions émises par le duc François III de Lorraine, qui introduit la franc-maçonnerie en Autriche, opération dans laquelle il aurait « triplé son or »[28]. Il reçoit aussi en sa part de l’héritage paternel. Ces fonds vont être judicieusement placés[29] dans le commerce, « les affaires de Barbarie », vente des blés d’Afrique du Nord vers l’Espagne et l’Italie où elle est plus lucrative qu’à Marseille et les « transactions de Cadix », échange de produits des colonies françaises contre l’or et l’argent du Pérou et du Mexique. En 1734, il confie ses capitaux aux frères Pâris dans leur entreprise de fournitures aux armées. Selon certains historiens, c'est Joseph Pâris qui a fait la fortune de Voltaire[30]. Enfin, à partir de 1736, Voltaire va surtout prêter de l’argent à des grands personnages et des princes européens, prêts transformés en rentes viagères selon une pratique courante de l'époque (à lui d'actionner ses débiteurs, désinvoltes mais ayant du répondant, pour obtenir le paiement de ses rentes). « J’ai vu tant de gens de lettres pauvres et méprisés que j’ai conclu dès longtemps que je ne devais pas en augmenter le nombre ». Programme réalisé à son retour d’Angleterre.

En 1730, un incident, dont il se souviendra à l’heure de sa mort, le bouleverse et le scandalise. Il est auprès d’Adrienne Lecouvreur, une actrice qui a joué dans ses pièces et avec laquelle il a eu une liaison, lorsqu’elle meurt. Le prêtre de la paroisse de Saint-Sulpice lui refuse une sépulture (la France est alors le seul pays catholique où les comédiens sont frappés d’excommunication). Le cadavre doit être placé dans un fiacre jusqu’à un terrain vague à la limite de la ville où elle est enterrée sans aucun monument pour marquer sa tombe[31]. Quelques mois plus tard meurt à Londres une comédienne, Mrs Oldfield, enterrée à Westminster Abbey. Là encore, Voltaire fait la comparaison.

Voltaire fait sa rentrée littéraire à Paris par le théâtre, en travaillant selon son habitude à plusieurs œuvres en même temps. Sans beaucoup de succès avec Brutus, La mort de César et Ériphyle. Mais Zaïre en 1732 remporte un triomphe comparable à celui d’Œdipe et est joué dans toute l’Europe (la 488e représentation a eu lieu en 1936).

Depuis des mois, sa santé délabrée fait que Voltaire vit sans maîtresse. En 1733, il devient l’amant de Mme du Châtelet. Émilie du Châtelet a 27 ans, douze de moins que Voltaire. Fille de son ancien protecteur, le baron de Breteuil, elle décide pendant seize ans de l’orientation de sa vie, dans une situation quasi conjugale (son mari, un militaire appelé à parcourir l’Europe à la tête de son régiment, n’exige pas d’elle la fidélité, à condition que les apparences soient sauves, une règle que Voltaire « ami de la famille » sait respecter). Ils ont un enthousiasme commun pour l’étude et sous l’influence de son amie, Voltaire va se passionner pour les sciences. Il « apprend d’elle à penser »[33], dit-il. Elle joue un rôle essentiel dans la métamorphose de l’homme de lettres en « philosophe ». Elle lui apprend la diplomatie, freine son ardeur désordonnée. Ils vont connaître dix années de bonheur et de vie commune. La passion se refroidit ensuite. Les infidélités sont réciproques (la nièce de Voltaire, Mme Denis, devient sa maîtresse fin 1745, secret bien gardé de son vivant ; Émilie du Châtelet s’éprend passionnément de Saint-Lambert en 1748), mais ils ne se sépareront pas pour autant, l’entente entre les deux esprits demeurant la plus forte. À sa mort, en 1749, elle ne sera jamais remplacée. Mme Denis, que Voltaire aimera tendrement, va régner sur son ménage (ce dont ne se souciait pas Émilie du Châtelet), mais elle ne sera jamais la confidente et la conseillère de ses travaux.

Émilie est une véritable femme de sciences. L’étendue de ses connaissances en mathématiques et en physique en fait une exception dans le siècle. C’est aussi une femme du monde qui mène une vie mondaine assez frénétique en dehors de ses études. Elle aime l’amour (elle a déjà eu plusieurs amants, dont le duc de Richelieu ; elle devient, en 1734, la maîtresse de son professeur de mathématiques, Maupertuis, que lui a présenté Voltaire) et le jeu, où elle perd beaucoup d’argent. Elle cherche un homme à sa mesure pour asseoir sa réussite intellectuelle : Voltaire est un écrivain de tout premier plan, de réputation européenne, avide de réussite lui aussi.

1734 est l’année de la publication clandestine des Lettres philosophiques, le « manifeste des Lumières »[34], grand reportage intellectuel et polémique sur la modernité anglaise, publié dans toute l’Europe à 20 000 exemplaires, selon l’estimation de René Pomeau[35], chiffre particulièrement élevé à l’époque. L’éloge de la « liberté et de la tolérance anglaises » est perçu à Paris comme une attaque contre le gouvernement et la religion. Le livre est condamné par le Parlement à majorité janséniste et brulé au bas du grand escalier du Palais. Une lettre de cachet est alors lancée contre Voltaire, et Émilie du Châtelet lui propose de se réfugier au château de Cirey, situé en Champagne[36],[37]. Un an plus tard, après une lettre de désaveu où il « proteste de sa soumission entière à la religion de ses pères », il sera autorisé à revenir à Paris si nécessaire, mais la lettre de cachet ne sera pas révoquée.

Pendant les dix années suivantes, passées pour l’essentiel au château de Cirey, Voltaire joue un double jeu : rassurer ses adversaires pour éviter la Bastille, tout en continuant son œuvre philosophique pour gagner les hésitants. Tous les moyens sont bons : publications clandestines désavouées, manuscrits dont on fait savoir qu’il s’agit de fantaisies privées non destinées à la publication et qu’on lit aux amis et visiteurs qui en répandent les passages les plus féroces (exemple La Pucelle qui ridiculise Jeanne d'Arc). Son engagement est inséparable d’un combat antireligieux. Il considère l’intolérance religieuse comme responsable du retard de la France en matière d'organisation sociale.

Voltaire restaure le château grâce à son argent et le fait agrandir[38],[39]. Il fait des expériences scientifiques dans le laboratoire d’Émilie pour le concours de l’Académie des sciences. Aidé par Émilie du Châtelet, il est l'un des premiers à vulgariser en France les idées de Newton sur la gravitation universelle en publiant les Éléments de la philosophie de Newton (1737). Il commence La Pucelle (pour s’amuser dit-il) et Le Siècle de Louis XIV (pour convaincre son amie qui n’aime pas l’histoire), prépare l’Essai sur les mœurs, histoire générale des civilisations, où il dénombre les horreurs engendrées par le fanatisme. Il enrichit son œuvre théâtrale avec Alzire (qui fait « perdre la respiration » au jeune Rousseau) et Mérope qui est un grand succès. Un poème, où il fait l’apologie du luxe (« Le superflu, chose très nécessaire »), Le Mondain, et évoque la vie d’Adam[40], scandalise à Paris les milieux jansénistes. Prévenu, il s’enfuit en Hollande par crainte des représailles. En 1742, sa pièce Le Fanatisme ou Mahomet le prophète est applaudie à Paris. Mais les jansénistes considèrent que Voltaire, sous prétexte d'islam, attaque en réalité le christianisme. Ils obtiennent du pouvoir royal plutôt réticent l’interdiction de fait de la pièce, que Voltaire, toujours sous le coup de la lettre de cachet de 1734, doit retirer après la 3e représentation. Elle ne sera reprise qu’en 1751. Voltaire apparaît de plus en plus comme un adversaire de la religion.

En 1736, Voltaire reçoit la première lettre du futur roi de Prusse Frédéric II, initié à la franc-maçonnerie en 1738. Commence alors une correspondance qui durera jusqu’à la mort de Voltaire (interrompue en 1754, après l’avanie de Francfort, elle reprendra en 1757). « Continuez, Monsieur, à éclairer le monde. Le flambeau de la vérité ne pouvait être confié à de meilleures mains »[41], lui écrit Frédéric II qui veut l’attacher à sa cour par tous les moyens. Voltaire lui rend plusieurs fois visite, mais refuse de s’installer à Berlin du vivant de Mme du Châtelet qui se méfie du roi-philosophe.

Pour cette raison peut-être, Madame du Châtelet pousse Voltaire à chercher un retour en grâce auprès de Louis XV. De son côté, Voltaire ne conçoit d’avenir pour ses idées qu'avec l’accord du roi. En 1744, il est aidé par la conjoncture : le nouveau ministre des Affaires étrangères est d’Argenson, son ancien condisciple de Louis-le-Grand, et surtout il a le soutien de la nouvelle favorite Madame de Pompadour, filleule du frère de son associé Joseph Pâris, l'homme le plus riche de France. Son amitié avec le roi de Prusse est un atout. Il se rêve en artisan d’une alliance entre les deux rois et accepte une mission diplomatique, qui échoue. Grâce à ses appuis, il obtient la place d’historiographe de France, le titre de « gentilhomme ordinaire de la chambre du roi » et les entrées de sa chambre. Dans le cadre de ses fonctions, il compose un poème lyrique, La Bataille de Fontenoy et un opéra, avec Rameau, à la gloire du roi. Mais Louis XV ne l’aime pas et Voltaire ne sera jamais un courtisan.

De même, la conquête de l’Académie française lui paraît « absolument nécessaire ». Il veut se protéger de ses adversaires et y faire rentrer ses amis (à sa mort, elle sera majoritairement voltairienne et aura à sa tête d'Alembert qui lui est tout dévoué). Après deux échecs et beaucoup d’hypocrisies (un éloge des Jésuites et le canular de la bénédiction papale[42]), il réussit à se faire élire le , au fauteuil numéro 33.

La même année, Zadig, un petit livre publié clandestinement à Amsterdam est désavoué par Voltaire : « Je serais très fâché de passer pour l’auteur de Zadig qu’on ose accuser de contenir des dogmes téméraires contre notre sainte religion[43]. » Outre ses aspects philosophiques, Zadig apparaît comme un bilan autocritique qu'établit Voltaire à 50 ans, estime Pierre Lepape[44]. La gloire ne s'obtient qu'au prix du ridicule et de la honte du métier de courtisan, le bonheur est saccagé par les persécutions qu'il faut subir, l'amour est un échec, la science est une manière de se cacher l'absurdité de la vie. L'histoire de l'humanité est celle d'un cheminement de la conscience malgré les obstacles : ignorance, superstition, intolérance, injustice, déraison. Zadig est celui qui lutte contre cette obscurité de la conscience : « Son principal talent était de démêler la vérité, que tous les hommes cherchent à s'obscurcir »[45]. En , Mme du Châtelet, enceinte de Saint-Lambert, officier de la cour du roi Stanislas et poète, meurt dans les jours qui suivent son accouchement.

À la mort de Madame du Châtelet, femme avec qui il croyait terminer ses jours malgré leurs querelles et infidélités réciproques, Voltaire est désemparé et souffre de dépression (« la seule vraie souffrance de ma vie », dira-t-il). Il a 54 ans. Il ne reste que six mois à Paris. L’hostilité de Louis XV et l’échec de sa tragédie Oreste le poussent à accepter les invitations réitérées de Frédéric II.

Il part en pour la cour de Prusse. Le , il est à Berlin. Magnifiquement logé dans l’appartement du maréchal de Saxe, il travaille deux heures par jour avec le roi qu’il aide à mettre au point ses œuvres. Le soir, des soupers délicieux avec la petite cour très francisée de Potsdam où il retrouve Maupertuis, président de l’Académie des sciences de Berlin, La Mettrie qu'il déteste, d’Argens. Il a sa chambre[46] au château de Sans-Souci et un appartement dans la ville au palais de la Résidence. En août, il reçoit la dignité de chambellan, avec l’ordre du Mérite.

Voltaire passe plus de deux ans et demi en Prusse (il y termine Le Siècle de Louis XIV et écrit Micromégas). Mais après l’euphorie des débuts, ses relations avec Frédéric se détériorent, les brouilles se font plus fréquentes, parfois provoquées par les imprudences de Voltaire (affaire Hirschel[47]).

Un pamphlet de Voltaire contre Maupertuis (ce dernier avait commis, en tant que président de l’Académie des sciences, un abus de pouvoir contre l’ancien précepteur de Mme du Châtelet, König, académicien lui aussi) provoque la rupture. Le pamphlet, La Diatribe du docteur Akakia, est imprimé par Voltaire sans l’accord du roi et en utilisant une permission accordée pour un autre ouvrage. Se sentant berné, furieux que l’on attaque son Académie, Frédéric fait saisir les exemplaires qui sont brûlés sur la place publique par le bourreau. Voltaire demande son congé.

Il quitte la Prusse le avec la permission du roi. Il ne se dirige pas tout de suite vers la France, faisant des arrêts prolongés à Leipzig, Gotha et Kassel où il est fêté, mais à Francfort, ville libre d'Empire, Frédéric le fait arrêter le par son résident le baron von Freytag, pour récupérer un livre de poésies écrit par lui et donné à Voltaire, dont il craint que ce dernier ne fasse mauvais usage (Voltaire en fait dans son récit de l’événement[48] « l’œuvre de poésie du roi mon maitre »). Pendant plus d’un mois, Voltaire, en compagnie de Mme Denis venue le rejoindre, est humilié, séquestré, menacé et rançonné dans une série de scènes absurdes et ubuesques. Enfin libéré, il peut quitter Francfort le .

Jusqu'à la fin de l’année, il attend à Colmar[50] la permission de revenir à Paris, mais le , l'interdiction d'approcher de la capitale lui est notifiée. Il se dirige alors, par Lyon, vers Genève. Il pense trouver un havre de liberté dans cette république calviniste de notables et de banquiers cultivés parmi lesquels il compte de nombreux admirateurs et partisans.

Grâce à son ami François Tronchin[51], Voltaire achète sous un prête-nom (les catholiques ne peuvent pas être propriétaires à Genève) la belle résidence des Délices et en loue une autre dans le canton de Vaud pour passer la saison d'hiver. Les Délices annoncent son château de Ferney-Voltaire, il embellit la maison, y mène grand train, reçoit beaucoup (la visite du grand homme, au cœur de la propagande voltairienne, devient à la mode), donne en privé des pièces de théâtre (le théâtre est toujours interdit dans la ville de Calvin). Très vite, les pasteurs genevois lui « conseillent » de ne rien publier contre la religion tant qu’il habite parmi eux.

Il travaille aussi beaucoup : théâtre, préparation de Candide, sept volumes de l’Essai sur les mœurs et l'esprit des nations[52] tiré à 7 000 exemplaires, Poème sur le désastre de Lisbonne[53], révision des dix premiers volumes de ses Œuvres complètes chez Gabriel Cramer, son nouvel éditeur[54], qui a un réseau de correspondants européens permettant de diffuser les livres interdits[55].

Voltaire collabore aussi à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (125 auteurs recensés). Ce grand dictionnaire vendu dans toute l’Europe[56] (la souscription coûte une fortune) défend aussi la liberté de penser et d’écrire, la séparation des pouvoirs et attaque la monarchie de droit divin[57]. Voltaire rédige une trentaine d’articles[58], mais il est en désaccord sur la tactique (« Je voudrais bien savoir quel mal peut faire un livre qui coûte cent écus. Jamais vingt volumes in-folio ne feront de révolution ; ce sont les petits livres portatifs à trente sous qui sont à craindre »[59]). Il voudrait imposer sa marque, faire de l’Encyclopédie l’organe du combat antichrétien, l’imprimer hors de France, mais, s’il possède en d’Alembert un allié de poids, il ne peut gagner Diderot à ses vues.

Largement inspiré par Voltaire, l’article « Genève »[60] de d’Alembert paru dans le volume VII en 1757 fait scandale auprès du clergé genevois.

En France, après l’attentat de Damiens contre Louis XV, une offensive antiphilosophique se déclenche : après le livre d’Helvétius, De l’Esprit, interdit en , l’Encyclopédie est interdite à son tour le , par décret royal.

Pour mieux assurer son indépendance et échapper aux tracasseries des pasteurs de Genève, Voltaire achète le château de Ferney (ainsi que le château de Tournay qui forme avec le précédent un vaste ensemble d’un seul tenant) et s’y installe en . Ferney est dans le Pays de Gex, en territoire français, mais loin de Versailles et à quatre kilomètres de la république genevoise où il peut trouver refuge et où se situe son éditeur Cramer et bon nombre de ses partisans dans les milieux dirigeants.

Ferney est la période la plus active de la vie de Voltaire. Il y réside vingt ans jusqu’à son retour à Paris. Il a 64 ans.

Voltaire est riche et en est fier : « Je suis né assez pauvre, j’ai fait toute ma vie un métier de gueux, de barbouilleur de papier, celui de Jean-Jacques Rousseau, et cependant me voilà maintenant avec deux châteaux, 70 000 livres de rente et 200 000 livres d’argent comptant »[61], écrit-il à son banquier en 1761. Sa fortune lui permet de reconstruire le château, d’en embellir les abords, d’y construire un théâtre, de faire de son vivant du village misérable de Ferney une petite ville prospère[62] et aussi de tenir table et porte ouvertes, jusqu’à ce que l’afflux de visiteurs et la fatigue l’obligent à restreindre l’accueil.

C’est la nièce et compagne de Voltaire, Madame Denis, qui reçoit en tant que maîtresse de maison. Lui-même ne se montre qu’aux repas, se réservant d’apparaître à l’improviste si cela lui convient, car il se ménage de longues heures de travail (« J’ai quelquefois 50 personnes à table. Je les laisse avec Mme Denis qui fait les honneurs, et je m’enferme »[63]). Ses visiteurs, qui l’attendent impatiemment, sont en général frappés par le charme de sa conversation, la vivacité de son regard, sa maigreur, son accoutrement (habituellement Voltaire ne « s’habille » pas). Il aime conduire ses hôtes dans son jardin et leur faire admirer le paysage. Les grandes heures sont celles de son théâtre privé (« Rien n'anime plus la société, rien ne donne plus de grâce au corps et à l'esprit, rien ne forme plus le goût », dit-il). Installé à côté du château, il peut contenir 300 personnes. Voltaire et Mme Denis y jouent eux-mêmes leurs rôles préférés.

Le , Voltaire est informé que, par ordre du parlement de Toulouse, un vieux commerçant protestant, nommé Calas, vient d’être roué, puis étranglé et brûlé. Il aurait assassiné son fils qui voulait se convertir au catholicisme. Voltaire entend dire que Calas aurait été condamné sans preuves. Des témoignages le persuadent de son innocence. Convaincu qu’il s’agit d’une tragédie de l’intolérance, que les juges ont été influencés par ce qu'il considère comme le « fanatisme ambiant », il entreprend la réhabilitation du supplicié et réclame l’acquittement des autres membres de la famille Calas qui restent inculpés. Pendant trois ans, de 1762 à 1765, il mène une intense campagne : écrits, lettres, mettent en mouvement tout ce qui a de l'influence en France et en Europe. C'est à partir de l'affaire Calas que le mot d'ordre « Écrasez l'Infâme » (chez Voltaire, la religion, la superstition, le fanatisme et l'intolérance), abrégé à l'usage en Ecr.linf., apparaît dans sa correspondance à la fin de ses lettres. Il élève le débat par un Traité sur la tolérance (1763). Une sentence d’un parlement n’étant pas susceptible d’appel, le seul recours est le Conseil privé du roi. Seul Voltaire a assez de prestige pour saisir une telle instance. De Ferney, n’ayant que son écritoire et son papier, il parvient à faire casser l’arrêt du Parlement et à faire indemniser la famille.

Il réussit de même à faire réhabiliter Sirven, un autre protestant condamné par contumace le à être pendu, ainsi que sa femme, pour le meurtre de leur fille que l’on savait folle et que l’on trouva noyée dans un puits. On accusait son père et sa mère de l’avoir assassinée pour l’empêcher de se convertir. Les deux parents vont solliciter Voltaire qui obtient leur acquittement après un long procès.

Il intervient également dans l’affaire La Barre. À Abbeville, le , est découvert en pleine ville, sur le Pont-Neuf, un crucifix de bois mutilé. Une enquête est ouverte. Les soupçons se portent sur un groupe de jeunes gens qui se sont fait remarquer en ne se découvrant pas devant la procession du Saint-Sacrement, en chantant des chansons obscènes et en affectant de lire le Dictionnaire philosophique de Voltaire. Deux d'entre eux s’enfuient. Le chevalier de La Barre, âgé de 19 ans, est condamné à avoir la langue coupée, puis à être décapité et brûlé. Le Parlement de Paris confirme la sentence. L’exécution a lieu le . Le Dictionnaire philosophique est brûlé en même temps que le corps et la tête du condamné. Voltaire rédige l’exposé détaillé de l’affaire, fait ressortir le scandale, provoque un revirement de l’opinion. Le juge d’Abbeville est révoqué, les coïnculpés acquittés. « Ce sang innocent crie, et moi je crierai aussi ; et je crierai jusqu’à ma mort » écrit Voltaire à d’Argental.

Son engagement contre l'injustice va durer jusqu'à sa mort (réhabilitation posthume de Lally-Tollendal, affaires Morangiés, Monbailli, serfs du Mont-Jura). « Il faut dans cette vie combattre jusqu’au dernier moment »[64], déclare-t-il en 1775.

À Ferney, Voltaire va s’affirmer comme le champion de la « philosophie », cette pensée des Lumières portée par de très nombreux individus — mais dispersés et constamment engagés entre eux en d’âpres discussions. Sa production imprimée pendant ces années va être considérable. « J’écris pour agir »[65], affirme-t-il. Il veut gagner ses lecteurs à la cause des Lumières. Il choisit pour sa propagande des œuvres « utiles et courtes »[66]. Contrairement à L’Encyclopédie, avec ses gros volumes facilement bloqués chez l’éditeur, il privilégie les brochures de quelques pages qui se dissimulent aisément, échappent aux perquisitions de la douane et de la police et se vendent pour quelques sous.

À Paris, il peut compter sur une équipe de fidèles, en premier lieu d’Alembert, futur secrétaire de l'Académie française, dont les relations mondaines et littéraires lui sont de précieux atouts, et qui n’hésite pas à le mettre en garde ou à corriger ses erreurs, mais aussi Grimm, D'Amilaville, Mme d’Épinay, Helvétius, Marmontel, Mme du Deffand, et aussi sur des appuis politiques comme Richelieu ou Choiseul.

Quand il s’installe à Ferney, la diffusion clandestine de Candide, son ouvrage le plus connu, a commencé. René Pomeau estime qu’il a dû se vendre en 1759 environ 20 000 Candide, chiffre énorme à une époque où L’Encyclopédie elle-même ne dépasse pas 4 000 exemplaires[67].

En France, le pouvoir et les milieux conservateurs ont lancé une campagne contre les idées du parti philosophique : interdiction de L’Encyclopédie, discours de Le Franc de Pompignan à l’Académie, comédie de Palissot contre les philosophes au Théâtre-Français. Les attaques de Fréron, journaliste influent et polémiste redoutable, contre les pièces de théâtre de Voltaire, provoquent de virulentes réactions depuis Ferney, où Voltaire organise la contre-offensive : articles, brochures, petits vers[68], comédies, pièces, tout est bon pour faire taire et ridiculiser les ennemis du parti philosophique. Voltaire et le parti philosophique utilisent aussi leurs relations politiques pour déstabiliser leurs adversaires, aboutissant à des suspensions du journal de Fréron, L'Année littéraire, et son incarcération à la Bastille.

En 1764, le Dictionnaire philosophique portatif, recueil de maximes et pensées, se répand, toujours clandestinement, en Europe. Considéré comme impie, il est condamné en France par le Parlement le (Louis XV, après avoir pris connaissance du livre aurait demandé : « Est-ce qu’on ne peut pas faire taire cet homme-là ? »), mais aussi à Genève et à Berne où il est brûlé. Manifeste des Lumières (Voltaire en donne quatre nouvelles éditions de 1764 à 1769 chaque fois enrichies d’articles nouveaux), le Dictionnaire est composé de textes brefs et vifs, rangés dans l’ordre alphabétique. « Ce livre n’exige pas une lecture suivie », écrit Voltaire en tête de volume, « mais, à quelque endroit qu’on l’ouvre, on trouve de quoi réfléchir ». De 1770 à 1774, l'ouvrage est complété et considérablement enrichi par les Questions sur l'Encyclopédie.

« J’ai été pendant 14 ans l’aubergiste de l’Europe »[69], écrit-il à Madame du Deffand. Ferney se trouve sur l’axe de communication de l’Europe du Nord vers l’Italie, itinéraire du Grand Tour de l’aristocratie européenne au XVIIIe siècle. Les visiteurs affluent pour le voir et l’entendre. Les plus nombreux sont les Anglais qui savent que le philosophe aime l’Angleterre (trois ou quatre cents affirme Voltaire), mais il y a aussi des Français, des Allemands, des Italiens, des Russes. Leurs témoignages permettent de connaître la vie quotidienne à Ferney.

À Ferney, l’artiste genevois Jean Huber, devenu un familier de la maison, a fait d’innombrables croquis et aquarelles de Voltaire, à la fois comiques et familiers, dans l’ordinaire de sa vie quotidienne. En 1768, l'impératrice Catherine II lui commande un cycle de peintures voltairiennes dont neuf toiles sont conservées au musée de l'Ermitage.

Les capitaux que Voltaire investit tirent Ferney de la misère. Dès son arrivée, il améliore la production agricole, draine les marécages, plante des arbres, achète une nouveauté dont il est fier, la charrue à semoir et donne l’exemple en labourant lui-même chaque année un de ses champs. Il fait construire des maisons pour accueillir de nouveaux habitants, développe des activités économiques, soieries, horlogerie surtout. « Un repaire de 40 sauvages est devenu une petite ville opulente habitée par 1 200 personnes utiles », peut-il écrire en 1777.

À la fin des années 1990, l'État français achète le château de Ferney-Voltaire à présent administré par le Centre des monuments nationaux et ouvert au public après trois ans de travaux de restauration (2015-2018).

En 1770, l'échec de la révolte des natifs genevois en amène plusieurs centaines à se réfugier sur les terres de Voltaire, leur protecteur. Celui-ci les prend sous son aile, leur construisant des maisons et, à 76 ans, se faisant entrepreneur. Il lance ainsi sur ses fonds une entreprise de soierie, de tuilerie et, surtout, d’horlogerie (une branche où la main d’œuvre genevoise des natifs trouvera à s’employer utilement). Entre 1770 et sa mort en 1778, Voltaire devient le banquier des émigrés genevois, il leur fournit les matières premières nécessaires à leurs entreprises, négocie les termes de leur présence en terre française, leur obtient des avantages fiscaux, exporte leurs produits à travers la Turquie, la Russie, le Maghreb, l’Amérique et les pays européens, ouvrant des filiales et vendant à son vaste réseau aristocratique[70].

Bien avant la mort de Louis XV, Voltaire souhaite revenir à Paris après une absence de près de 28 ans.

Depuis le début de , Voltaire souffre d'un cancer de la prostate (diagnostic rétrospectif établi de nos jours grâce au rapport de l’autopsie pratiquée le lendemain de son décès[71]). La dysurie est majeure, les accès de fièvre fréquents ainsi que les pertes de connaissance. Les jambes gonflées font parler d'hydropisie (affection dont son probable père biologique serait mort en 1719). Le , il informe d'Alembert : « Je vois la mort au bout de mon nez ». Les mictions sont difficiles. L'été 1773, des forces reviennent, mais la crise de rétention aiguë d'urines de , le reprend en .

En , il perd sa plus jeune nièce de tuberculose, Marie-Élisabeth, marquise de Florian (ex Mme Dompierre de Fontaine, née Mignot). Suit, moins triste pour Voltaire, la mort de Louis XV de petite vérole le .

Les nouvelles autorités font comprendre à ses amis qu’on fermerait les yeux s’il se rendait aux répétitions parisiennes de sa dernière tragédie. Après beaucoup d’hésitations, il décide de rallier la capitale en à l’occasion de la création d'Irène à la Comédie-Française. Il arrive le et s’installe dans un bel appartement de l’hôtel du marquis de Villette (qui a épousé en 1777 sa fille adoptive, Reine Philiberte de Varicourt surnommée « Belle et Bonne ») au coin de la rue de Beaune et du quai des Théatins (aujourd’hui quai Voltaire).

Dès le lendemain de son arrivée, Voltaire a la surprise de voir des dizaines de visiteurs envahir la demeure du marquis de Villette qui va devenir pendant tout son séjour le lieu de rendez-vous du Tout-Paris « philosophe ».

Le est le jour de son triomphe à l’Académie, à la Comédie-Française et dans les rues de Paris. Sur son parcours, une foule énorme l’entoure et l’applaudit. L’Académie en corps vient l’accueillir dans la première salle. Il assiste à la séance, assis à la place du directeur. À la sortie, la même foule immense l’attend et suit le carrosse. On monte sur la voiture, on veut le voir, le toucher. À la Comédie-Française, l’enthousiasme redouble. Le public est venu pour l’auteur, non pour la pièce. La représentation d’Irène est constamment interrompue par des cris. À la fin, on lui apporte une couronne de laurier dans sa loge et son buste est placé sur un piédestal au milieu de la scène[72]. À la sortie, il est retenu longtemps à la porte par la foule qui réclame des flambeaux pour mieux le voir. On s’exclame : « Vive le défenseur des Calas ! ».

Voltaire peut mesurer ce soir-là l’indéniable portée de son action, même si la cour, le clergé et l’opinion antiphilosophique lui restent hostiles et se déchaînent contre lui et ses amis du parti philosophique, ennemis de la religion catholique.

Voltaire a 83 ans. Atteint d’un mal qui progresse insidieusement pour entrer dans sa phase finale le , Voltaire se comporte comme s'il était indestructible. Son état de santé et son humeur changent pourtant d’un jour à l’autre. Il envisage son retour à Ferney pour Pâques, mais il se sent si bien à Paris qu'il pense sérieusement à s'y fixer. Madame Denis, ravie, part à la recherche d'une maison. Il veut se prémunir contre un refus de sépulture[73]. Dès le , il fait venir un obscur prêtre de la paroisse de Saint-Sulpice, l’abbé Gaultier, à qui il remet une confession de foi minimale[74] (qui sera rendue publique dès le )[75] en échange de son absolution.

Le , il écrit à son secrétaire Wagnière les deux lignes célèbres : « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, et en détestant la superstition ».

À partir du , malgré l'assistance du docteur Théodore Tronchin, ses souffrances deviennent intolérables. Pour calmer ses douleurs, il prend de fortes doses d’opium qui le font sombrer dans une somnolence entrecoupée de phases de délire. Mais une fois passée l’action de l’opium, le mal se réveille pire que jamais[76].

La conversion de Voltaire, au sommet de sa gloire, aurait constitué une grande victoire de l’Église sur la « secte philosophique ». Le curé de Saint-Sulpice et l’archevêque de Paris, désavouant l’abbé Gaultier, font savoir que le mourant doit signer une rétractation franche s’il veut obtenir une inhumation en terre chrétienne. Mais Voltaire refuse de se renier. Des tractations commencent entre la famille et les autorités soucieuses d’éviter un scandale. Un arrangement est trouvé. Dès la mort de Voltaire on le transportera « comme malade » à Ferney. S’il décède pendant le voyage, son corps sera conduit à destination.

Voltaire meurt le dans l'hôtel de son ami le marquis de Villette, « dans de grandes douleurs, excepté les quatre derniers jours, où il a fini comme une chandelle », écrit Mme Denis. Le , selon sa volonté, M. Try, chirurgien, assisté d’un M. Burard, procède à l'autopsie. Le corps est ensuite embaumé par M. Mitouart, l'apothicaire voisin qui obtient de garder le cerveau, le cœur revenant à Villette[77].

Le neveu de Voltaire, l’abbé Mignot, ne veut pas courir le risque d’un transport à Ferney. Il a l’idée de l’enterrer provisoirement dans la petite abbaye de Sellières près de Romilly-sur-Seine, dont il est abbé commendataire. Le , le corps de Voltaire embaumé est installé assis, tout habillé et bien ficelé, avec un serviteur, dans un carrosse qui arrive à Sellières le lendemain après-midi. Grâce au billet de confession signé de l’abbé Gaultier, il est inhumé religieusement dans un caveau de l’église avant que Claude-Mathias-Joseph de Barral, évêque du diocèse du lieu, celui de Troyes, averti par l’archevêque de Paris Christophe de Beaumont, n’ait eu le temps d’ordonner au prieur de Sellières de surseoir à l'enterrement.

Après la mort de Voltaire, Mme Denis, légataire universelle, vend Ferney à Villette (la bibliothèque, acquise par Catherine II, est convoyée jusqu’à Saint-Pétersbourg par Wagnière). Villette, s’apercevant que le domaine est lourdement déficitaire, le revend en 1785. Le transfert de la sépulture à Ferney devient impossible. L’abbé Mignot veut commander un mausolée pour orner la dalle anonyme sous laquelle repose Voltaire, mais les autorités s’y opposent.

En 1789, l’Assemblée constituante vote la nationalisation des biens du clergé. L'abbaye de Sellières va être mise en vente. Il faut trouver une solution. Villette fait campagne pour le transfert à Paris des restes du grand homme (il a déjà débaptisé de sa propre autorité le quai des Théatins en y apposant une plaque : « Quai Voltaire »). C’est lui qui lance le nom de Panthéon et désigne le lieu, la basilique de Sainte-Geneviève.

Le , jour anniversaire de sa mort, l’Assemblée, malgré de fortes oppositions (les membres du clergé constituent le quart des députés) décide le transfert. Le , après la mort de Mirabeau survenue le 2, l’Assemblée décrète que « le nouvel édifice de Sainte-Geneviève sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes ». Mirabeau est le premier « panthéonisé ». Voltaire le suit le . Comme le corps de Mirabeau fut retiré de ce monument des suites de la découverte de l'armoire de fer, Voltaire est devenu le plus ancien hôte du Panthéon.

Le cortège comprend des formations militaires, puis des délégations d’enfants. Derrière une statue de Voltaire d’après Houdon, portée par des élèves des beaux-arts costumés à l’antique, viennent les académiciens et gens de lettres, accompagnés des 70 volumes de l’édition de Kehl, offerts par Beaumarchais et illustrés par Jean Dambrun. Sur le sarcophage se lit une inscription : « Il vengea Calas, La Barre, Sirven et Monbailli[78]. Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l’esprit humain, et nous a préparés à être libres ».

La production littéraire de Voltaire inclut des pièces de théâtre, des ouvrages historiques et philosophiques, de nombreux poèmes ou textes en vers, des contes, beaucoup de textes polémiques, et une importante correspondance. De son vivant, ses Œuvres complètes comptent 40 volumes in-8° (édition de Genève de 1775). Après sa mort, l’édition de Kehl commanditée par Beaumarchais et éditée entre 1784 et 1780, inclut sa correspondance en 30 volumes in-8°, bien que de nombreux destinataires aient refusé de communiquer les lettres en leur possession. L'édition publiée de 1968 à 2022 par la Voltaire Foundation de l'université d'Oxford compte 205 volumes[79].

Voltaire n’attribuait à ses contes qu’une faible importance, mais c’est sans doute aujourd’hui la partie de son œuvre la plus éditée et la plus lue. « C’est là que l’on retrouve, aussi libre que dans sa correspondance, l’esprit de Voltaire » écrit René Pomeau[80]. Ils font partie des textes incontournables du XVIIIe siècle et occupent une place de choix au sein de la culture française. Ce sont, entre autres, le Songe de Platon, Micromégas, Le Monde comme il va, Zadig, Les Deux Consolés, Candide, l’Histoire d'un bon bramin, Jeannot et Colin, L'Ingénu, L'Homme aux quarante écus, Le Taureau blanc, Les Dialogues d'Evhémère, La Princesse de Babylone.

Exilé à Ferney, Voltaire correspond avec tous ceux qui comptent en Europe. L’abondance de sa correspondance (de l’ordre de 23 000 lettres retrouvées, 13 tomes dans la bibliothèque de la Pléiade) rend nécessaire la publication de lettres choisies.

Citons, entre autres, la correspondance suivie avec Madame du Deffand, âgée et aveugle, sceptique désabusée et lucide qui réunit dans son salon tout le grand monde parisien (« avec Voltaire, dans la prose, le classique le plus pur de cette époque »[81] selon Sainte-Beuve). « Le pessimisme de Mme du Deffand est tellement absolu », écrit Benedetta Craveri[82], « qu’il oblige son correspondant à se prononcer sur le destin de l’homme, avec une précision qu’on ne retrouve pas dans le reste de son œuvre ». « C’est dans ses lettres qu’il faut chercher l’expression la plus intime de la philosophie de Voltaire ; sa manière d’accepter la vie et d’affronter la mort, ses idées métaphysiques et son scepticisme, ses luttes passionnées au nom de l’humanité et ses accès de résignation mystiques »[83].

Voltaire n’apporte pas de réponses rassurantes, mais enseigne à douter, parce que c’est par le doute que l’on apprend à penser. La partie philosophique de son œuvre est toujours actuelle : Les Lettres philosophiques, le Traité sur la tolérance, le Dictionnaire philosophique portatif, les Questions sur l’Encyclopédie.

Le théâtre de Voltaire, qui a fait sa gloire et passionné ses contemporains, est aujourd’hui largement oublié. Voltaire a cependant été le plus grand auteur dramatique du XVIIIe siècle et a régné sur la scène de la Comédie-Française de 1718 à sa mort. Il a écrit une cinquantaine de tragédies qui, selon l’estimation de René Pomeau[84], ont été applaudies, rarement sifflées, par environ deux millions de spectateurs.

À Paris, ses plus grands succès sont, dans l’ordre, Œdipe (1718), Zaïre (1732), Alzire (1736), Mahomet (1741), Mérope (1743), Sémiramis (1748), L'Orphelin de la Chine (1755) et Tancrède (1760).

Certaines de ses tragédies ont été parodiées, sa comédie L'Écossaise devenant par exemple L’Écosseuse[85] sous la plume de Poinsinet et Anseaume.

La versification, pratiquée dès l’enfance, était devenue pour Voltaire un mode d’écriture naturel. Sa production poétique a été évaluée à 250 000 vers[86]. Il n’avait pas son pareil pour manier l’alexandrin. Longtemps il sera pour ses contemporains l’auteur de La Henriade que Beaumarchais place au même niveau que l’Iliade et qui connaitra encore 67 éditions entre 1789 et 1830 avant d’être rejetée dans l’oubli par le Romantisme. Cette œuvre versifiée (La Pucelle d’Orléans, Le Mondain, le Poème sur le désastre de Lisbonne) est moins lisible pour nous aujourd’hui, mais il existe, en particulier à travers ses épitres, un Voltaire poète de la gaîté et du sourire, à la verve inventive, inspiré souvent par l’esprit satirique.

Elle ne survit (Le Siècle de Louis XIV, Histoire de Charles XII, Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand[87], Essai sur les mœurs et l'esprit des nations) comme celle de Michelet, que parce qu’elle est l’œuvre d’un écrivain, même si sa recherche d'une histoire « philosophique », consistant à suivre les efforts des hommes en société pour sortir de l’état primitif, reste pertinente.

Elle est devenue à présent désuète, même si Voltaire fut l’un des pionniers du newtonisme. De passage à Leyde (1738), Voltaire avait souhaité suivre des cours de l'illustre physicien ’s Gravesande. Il obtint de lui lire quelques chapitres de ses Éléments de la philosophie de Newton, pour recueillir ses observations avant de le publier ; or le savant hollandais, s'il admira « la facilité et l’élégance avec lesquelles Voltaire avait traité des matières aussi arides »[88], se déroba habilement à sa demande. Ces Éléments restent cependant un témoignage des débats du XVIIIe siècle, impliquant Leibniz, Locke, Newton ou Buffon.

Dans la pensée du philosophe anglais John Locke, Voltaire trouve une doctrine qui s’adapte parfaitement à son idéal positif et utilitaire. John Locke apparaît comme le défenseur du libéralisme en affirmant que le pacte social ne supprime pas les droits naturels des individus. En outre, c’est l’expérience seule qui nous instruit ; tout ce qui la dépasse n’est qu’hypothèse ; le champ du certain coïncide avec celui de l’utile et du vérifiable. Voltaire tire de cette doctrine la ligne directrice de sa morale : la tâche de l’homme est de prendre en main sa destinée, d’améliorer sa condition, d’assurer, d’embellir sa vie par la science, l’industrie, les arts et par une bonne « police » des sociétés. Ainsi, la vie en commun ne serait pas possible sans une convention où chacun trouve son compte. Bien que s’exprimant par des lois particulières à chaque pays, la justice, qui assure cette convention, est universelle. Tous les hommes sont capables d’en concevoir l’idée, d’abord parce que tous sont des êtres plus ou moins raisonnables, ensuite parce qu’ils sont tous capables de comprendre que ce qui est utile à la société est utile à chacun. La vertu, « commerce de bienfaits, leur est dictée à la fois par le sentiment et par l’intérêt. Le rôle de la morale, selon Voltaire, est de nous enseigner les principes de cette « police » et de nous accoutumer à les respecter.

Cependant, la conception oligarchique et hiérarchisée de la société de Voltaire ne permet pas de le situer clairement parmi les philosophes du libéralisme démocratique : il affirme par exemple dans Essai sur les mœurs et l'esprit des nations : « Quand nous parlons de la sagesse qui a présidé quatre mille ans à la constitution de la Chine, nous ne prétendons pas parler de la populace ; elle est en tout pays uniquement occupée du travail des mains : l’esprit d’une nation réside toujours dans le petit nombre, qui fait travailler le grand, est nourri par lui, et le gouverne. Certainement cet esprit de la nation chinoise est le plus ancien monument de la raison qui soit sur la terre »[91].

Voltaire a une attitude ambivalente envers le peuple. Celle-ci est analysée de manière légèrement différente par la critique contemporaine.

Jean Goulemot fait remarquer que s'il est vrai que Voltaire considère le peuple comme superstitieux, fanatique, obscurantiste et rétrograde, il en fait pourtant parfois, comme dans les Lettres philosophiques, « la plus nombreuse, la plus vertueuse et par conséquent la plus respectable partie des hommes ». Celle-ci est cependant limitée aux artisans et aux négociants, ce qui exclut les paysans. Selon lui, si Voltaire admet que le progrès peut en partie venir du travail du peuple, il considère que ce sont surtout les productions de l'esprit qui produiront une dynamique historique[92].

Roland Mortier est plus sévère. Il qualifie l'attitude de Voltaire de dédaigneuse, méprisante parfois même hostile envers une masse populaire jugée uniquement grossière, inculte et pleine de superstition. Cette ignorance et le fanatisme qui en découle sont en soi un obstacle au progrès. Mais le peuple n'étant pas homogène, Voltaire attend plus d'une élite ouvrière que des travailleurs misérables et peu qualifiés. Pour ces derniers, il considère que, plutôt que l'éducation, c'est une lente évolution des mentalités, descendant par degrés, qui permettra au peuple de se détacher du fanatisme religieux et d'ainsi s'émanciper[93].

Étranger à tout dogmatisme religieux, Voltaire se refuse toutefois à l’athéisme d’un Diderot ou d’un d’Holbach. Il ne cessa de répéter son fameux distique :

L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer

Que cette horloge existe et n’ait point d’horloger.

(Les Cabales. 1772)

Ainsi, selon Voltaire, l’ordre de l’univers peut-il nous amener à constater l'existence d'un « éternel géomètre ». C'est pour lui une évidence rationnelle : un effet ne peut exister sans qu'il y ait aussi une cause préalable, de même que la lumière naturelle ne peut exister sans tirer son origine du soleil – ou qu'une bougie ne peut être allumée sans qu'un « athée » ait auparavant décidé d'enflammer sa mèche ; ce que Voltaire nomme « Dieu », c'est la Cause ultime, absolue qui ordonne éternellement et présentement tous les desseins cosmiques : le soleil est ainsi « fait pour éclairer notre portion d'univers »[94].

Sa vision de Dieu correspond à un panthéisme, proche de Giordano Bruno et de Baruch Spinoza ; dans Tout en Dieu, commentaire sur Malebranche, Voltaire écrit :

« Une cause sans effet est une chimère, une absurdité, aussi bien qu'un effet sans cause. Il y a donc éternellement, et il y aura toujours des effets de cette cause universelle. Ces effets ne peuvent venir de rien ; ils sont donc des émanations éternelles de cette cause éternelle. La matière de l'univers appartient donc à Dieu tout autant que les idées, et les idées tout autant que la matière. Dire que quelque chose est hors de lui, ce serait dire qu'il y a quelque chose hors de l'infini. Dieu étant le principe universel de toutes les choses, toutes existent en lui et par lui. […] On ne fait point Dieu l'universalité des choses : nous disons que l'universalité des choses émane de lui ; et pour nous servir […] de l'indigne comparaison du soleil et de ses rayons, nous disons qu'un trait de lumière lancé du globe du soleil, et absorbé dans le plus infect des cloaques, ne peut laisser aucune souillure dans cet astre. Ce cloaque n'empêche pas que le soleil ne vivifie toute la nature dans notre globe. […] Nous pourrions dire encore qu'un trait de lumière, pénétrant dans la fange, ne se mêle point avec elle, et qu'elle y conserve son essence invisible ; mais il vaut mieux avouer que la lumière la plus pure ne peut représenter Dieu. La lumière émane du soleil, et tout émane de Dieu. Nous ne savons pas comment ; mais nous pouvons […] concevoir Dieu comme l'Être nécessaire de qui tout émane. [Note : « nécessaire » signifie philosophiquement : « qui ne peut pas ne pas être – ni être autrement »]. »

Mais, au-delà, il ne voit qu'incertitudes : « J'ai contemplé le divin ouvrage, et je n'ai point vu l'ouvrier ; j'ai interrogé la nature, elle est demeurée muette »[95]. Il conclut : « Il m'est impossible de nier l'existence de ce Dieu », ajoutant qu'il est « impossible de le connaître ». Il rejette toute incarnation, « tous ces prétendus fils de Dieu ». Ce sont « des contes de sorciers ». « Un Dieu se joindre à la nature humaine ! J'aimerais autant dire que les éléphants ont fait l'amour à des puces, et en ont eu de la race : ce serait bien moins impertinent »[96]. S’il reste attaché au déisme, qui correspond à un théisme philosophique, il dénonce comme dérisoire le providentialisme (dans Candide par exemple) et repose cette question formulée dès saint Augustin dont la réponse est inaccessible à la logique humaine parfaitement limitée : « Pourquoi existe-t-il tant de mal, tout étant formé par un Dieu que tous les théistes se sont accordés à nommer bon ? ». Voltaire n'apporte à ce sujet que cette précision :

« La terre est couverte de crimes […] ; cela empêche-t-il qu'il y ait une cause universelle ? […] Il y a une suite infinie de vérités, et l'Être infini peut seul comprendre cette suite. […] Demander pourquoi il y a du mal sur terre, c'est demander pourquoi nous ne vivons pas autant que les chênes. […] Le grand Être est fort ; mais les émanations sont nécessairement faibles. Servons-nous […] de la comparaison du soleil. Ses rayons réunis fondent les métaux ; mais quand vous réunissez ceux qu'il a dardés sur le disque de la lune, ils n'excitent pas la plus légère chaleur. Nous sommes aussi nécessairement bornés que le grand Être est nécessairement immense. »

— Voltaire, Tout en Dieu, commentaire sur Malebranche.

Voltaire, dans le Dictionnaire philosophique, affirme que l'authentique miracle est l'ordre du monde, que l'apparition divine en ce monde est la nature des choses et non ce qui semble « surnaturel » :

« Un miracle, selon l'énergie du mot, est une chose admirable. En ce cas, tout est miracle. L'ordre prodigieux de la nature, la rotation de cent millions de globes autour d'un million de soleils, l'activité de la lumière, la vie des animaux sont des miracles perpétuels. Selon les idées reçues, nous appelons miracle la violation de ces lois divines et éternelles. (…) Plusieurs physiciens soutiennent qu'en ce sens il n'y a point de miracles ; (…) un miracle est la violation des lois mathématiques divines, immuables, éternelles. Par ce seul exposé, un miracle est une contradiction dans les termes. Une loi ne peut être à la fois immuable et violée. Mais, une loi, leur dit-on, étant établie par Dieu même, ne peut-elle être suspendue par son auteur ? Ils ont la hardiesse de répondre que non. »[97]

Enfin, pour Voltaire, la croyance en un Dieu est utile sur le plan moral et social. Il est l'auteur du célèbre alexandrin[98] :

Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.

On lui attribue aussi cette phrase : « Nous pouvons, si vous le désirez, parler de l’existence de Dieu, mais comme je n’ai pas envie d’être volé ni égorgé dans mon sommeil, souffrez que je donne au préalable congé à mes domestiques »[99].

Dès La Henriade en 1723, toute l’œuvre de Voltaire est un combat contre le fanatisme et l'intolérance.

Tracts, pamphlets, tout fut bon pour mobiliser les classes fortunées européennes. Il utilise l'ironie pour susciter l’indignation. Les ennemis de Voltaire avaient tout à craindre de son persiflage. Quand en 1755, il reçoit le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, qui désapprouve l’ouvrage, répond en une lettre aussi habile qu’ironique :

« J’ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain, je vous en remercie. […] On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j’en ai perdu l’habitude, je sens malheureusement qu’il m’est impossible de la reprendre et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. […] »

— Lettre à Rousseau,

Selon Sainte-Beuve, « […] tant qu’un souffle de vie l’anima, il eut en lui ce que j’appelle le bon démon : l’indignation et l’ardeur. Apôtre de la raison jusqu’au bout, on peut dire que Voltaire est mort en combattant ».

Voltaire s’est passionné pour plusieurs affaires et s’est démené afin que justice soit rendue.

L'attachement de Voltaire à la liberté d'expression serait illustré par la très célèbre citation qu'on lui attribue à tort : « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ».

Certains commentateurs (Norbert Guterman, A Book of French Quotations, 1963), prétendent que cette citation est extraite d’une lettre du à un abbé Le Riche où Voltaire écrirait : « Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire ». En fait, cette lettre existe, mais la phrase n'y figure pas, ni même l'idée[100]. Le Traité de la tolérance auquel est parfois rattachée la citation ne la contient pas non plus.

De fait, la citation est absolument apocryphe (elle n’apparaît nulle part dans son œuvre publiée) et trouve sa source en 1906, non dans une citation erronée, mais dans un commentaire de l’auteure britannique Evelyn Hall, dans son ouvrage The Friends of Voltaire[101], où, pensant résumer la posture de Voltaire à propos de l’auteur d’un ouvrage publié en 1758 condamné par les autorités religieuses et civiles, elle écrivait « “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it” was his attitude now » (« "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire" était désormais son attitude »). Les guillemets maladroitement utilisés par Evelyn Hall ont été interprétés comme permettant d'attribuer la déclaration à Voltaire. En 1935, elle déclara « I did not intend to imply that Voltaire used these words verbatim, and should be much surprised if they are found in any of his works » (« Je n'ai pas eu l'intention de suggérer que Voltaire avait utilisé exactement ces mots, et serais extrêmement surprise s'ils se trouvaient dans ses œuvres »)[102],[103].

L'affaire à propos de laquelle Evelyn Hall écrivait concernait la publication par Helvétius en 1758 de De l’Esprit, livre condamné par les autorités civiles et religieuses et brulé. Voici ce que Voltaire écrivait dans l'article « Homme » des Questions sur l'Encyclopédie :

« J'aimais l'auteur du livre De l'Esprit. Cet homme valait mieux que tous ses ennemis ensemble ; mais je n'ai jamais approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu'il débite avec emphase. J'ai pris son parti hautement, quand des hommes absurdes l'ont condamné pour ces vérités mêmes. »

Autre passage pertinent : « En général, il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue, à ses périls, risques et fortune. Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé, je n'en connais point qui aient fait de mal réel. […] Mais paraît-il parmi vous quelque livre nouveau dont les idées choquent un peu les vôtres (supposé que vous ayez des idées), ou dont l'auteur soit d'un parti contraire à votre faction, ou, qui pis est, dont l'auteur ne soit d’aucun parti : alors vous criez au feu ; c'est un bruit, un scandale, un vacarme universel dans votre petit coin de terre. Voilà un homme abominable, qui a imprimé que si nous n'avions point de mains, nous ne pourrions faire des bas ni des souliers [Helvétius, De l’Esprit, I, 1] : quel blasphème ! Les dévotes crient, les docteurs fourrés s'assemblent, les alarmes se multiplient de collège en collège, de maison en maison ; des corps entiers sont en mouvement et pourquoi ? Pour cinq ou six pages dont il n'est plus question au bout de trois mois. Un livre vous déplaît-il, réfutez-le ; vous ennuie-t-il, ne le lisez pas »[104].

Par contre, dans son existence, Voltaire respectait peu le droit des autres à s'exprimer. Il mit ainsi beaucoup d'énergie à compromettre par exemple les carrières de Rousseau et de La Mettrie. Il se réjouit publiquement de l'expulsion des Jésuites en 1765.

Même s'il n'utilise pas le mot « laïcité » qui fut inventé un siècle plus tard, Voltaire est, par ses écrits et ses démarches visant à conserver une justice dénuée d'intérêt religieux, l'un des instigateurs d'un civisme équidistant envers toutes les attitudes religieuses et opinions métaphysiques (athéisme compris).

Il oppose la figure de « l'homme laïc », nommé « Citoyen », vu comme l'ami policé de tous et du bien public, pour faire valoir le devoir commun de s'entre-tolérer tout en refusant de promouvoir telle ou telle profession de foi.

« Je suis citoyen et par conséquent l'ami de tous ces messieurs [de différentes confessions]. Je ne disputerai avec aucun d'eux ; je souhaite seulement qu'ils soient tous unis dans le dessein de s'aider mutuellement, de s'aimer et de se rendre heureux les uns les autres, autant que des hommes d'opinions si diverses peuvent s'aimer, et autant qu'ils peuvent contribuer à leur bonheur ; ce qui est aussi difficile que nécessaire. Pour cet effet, je leur conseille d'abord de jeter dans le feu […] la Gazette ecclésiastique, et tous autres libelles qui ne sont que l'aliment de la guerre civile des sots. Ensuite chacun de nos frères, soit théiste, soit turc, soit païen, soit chrétien grec, ou chrétien latin, ou anglican, ou scandinave, soit juif, soit athée, lira attentivement quelques pages des Offices de Cicéron, ou de Montaigne, et quelques fables de La Fontaine. Cette lecture dispose insensiblement les hommes à la concorde […]. On ne vendra ni circoncision, ni baptême, ni sépulture, ni la permission de courir dans le kaaba autour de la pierre noire, ni l'agrément de s'endurcir les genoux devant la Notre-Dame de Lorette, qui est plus noire encore. Dans toutes les disputes qui surviendront, il est interdit de se traiter de chien, quelque colère qu'on soit ; à moins qu'on ne traite d'hommes les chiens, quand ils nous emporteront notre dîner et qu'ils nous mordront, etc., etc., etc. »

— Voltaire, Il faut prendre un parti, XXV Discours d'un Citoyen.

Voltaire est convaincu que les hommes, non parce que formant un groupe de mêmes convictions, mais parce que liés entre eux par ce civisme, peuvent s'allier pour œuvrer ensemble à la constitution d'une société pacifiée et équitable. Voltaire conçoit donc une « morale civique » ou « éthique citoyenne » universelle.

Au doute de Blaise Pascal considérant, dans ses Pensées, qu'il est impossible que les hommes puissent se respecter entre eux hors de la sphère du christianisme (« Le port règle ceux qui sont dans un vaisseau ; mais où trouverons-nous ce point dans la morale ? »), Voltaire répond très simplement : « Dans cette seule maxime reçue de toutes les nations : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît. »[105]

Théiste, Voltaire n'en condamne pas moins fermement les religions dévalorisant, selon lui, la vie, la nature et les relations sociales et familiales :

« Pensées de Blaise Pascal : « S’il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, et non les créatures. » [Réponse de Voltaire :] Il faut aimer, et très tendrement, les créatures ; il faut aimer sa patrie, sa femme, son père, ses enfants ; et il faut si bien les aimer que Dieu nous les fait aimer malgré nous. Les principes contraires ne sont propres qu’à faire de barbares raisonneurs. »

— Voltaire, Vingt-cinquième lettre sur les Pensées de M. Pascal, X.

Voltaire refusait de voir les êtres humains comme supérieurs, de par leur essence, aux autres espèces animales ; cela correspond à son rejet des religions abrahamiques (où l'animal est le plus souvent considéré comme inférieur à l'homme) et de la doctrine des « animaux-machines » du Discours de la méthode de René Descartes — qu'il déteste, et considère comme étant la « vaine excuse de la barbarie[106] » permettant de dédouaner l'homme de tout sentiment de compassion face à la détresse animale[107].

Voltaire commence à s'intéresser avec constance au végétarisme, et à sa défense, vers 1761-1762 environ, comme l'a montré Renan Larue[107] ; diverses lectures sont en lien avec cette affirmation « pythagoricienne » de la part du philosophe[108] : le testament de Jean Meslier, l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, le Traité de Porphyre, touchant l'abstinence de la chair des animaux[109], ainsi que de nombreux ouvrages sur l'hindouisme (œuvres brahmaniques qui commencent à être traduites en français et étudiées dans les milieux intellectuels européens)[107].