トップQs

タイムライン

チャット

視点

放出

大阪府の町名 ウィキペディアから

Remove ads

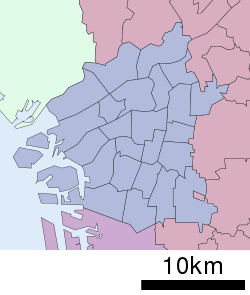

放出(はなてん)は、大阪府大阪市鶴見区と城東区にまたがる地名。

現行の町名としては鶴見区放出東1 - 3丁目と城東区放出西1 - 3丁目があり、国道479号(大阪内環状線)が境界となっている。

Remove ads

地理

歴史

地名の由来としては、当地が古代の河内湖から淀川への放出口に当たることから、湖水の「はなちで」から「はなちでん」さらに「はなてん」に転訛したといわれる[7]。俗説としては、三種の神器の一つ・草薙剣を剣が安置されていた熱田神宮から盗み出して逃げようとした新羅の僧・道行の乗った船が難破して当地に漂着し、神の怒りを恐れて剣を放ったという伝説(草薙剣盗難事件)に由来するという説[注釈 1]や、かつて当地に牛馬を放牧していたという説がある[7]。

平安時代には摂津国東成郡榎並荘のうちに放出村が見られ、明治の町村制施行まで続いた。

町名の変遷

- 1889年(明治22年)- 町村制施行により、東成郡榎本村大字放出となる。

- 1925年(大正14年)- 榎本村が大阪市に編入され、東成区放出町となる。

- 1932年(昭和7年)- 放出町が旭区へ転属。

- 1943年(昭和18年)- 放出町が城東区へ転属。

- 1944年(昭和19年)- 放出中3丁目、放出西3丁目が起立。

- 1950年(昭和25年)- 放出中1 - 2丁目、放出東2 - 3丁目が起立。

- 1956年(昭和31年)- 放出西1 - 2丁目が起立。

- 1971年(昭和46年)- 放出東1丁目が起立。

- 1974年(昭和49年)- 放出東1 - 3丁目が放出中1 - 3丁目を編入の上、鶴見区へ転属。

Remove ads

世帯数と人口

2019年(平成31年)3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである[2]。

- 放出西

- 放出東

人口の変遷

国勢調査による人口の推移。

世帯数の変遷

国勢調査による世帯数の推移。

学区

事業所

2016年(平成28年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[17]。

- 放出西

- 放出東

交通

鉄道の便としては、JR西日本片町線(学研都市線)・おおさか東線の放出駅がこの地域の南東寄りにある。また、地域の西側では隣の片町線(学研都市線)・おおさか東線の鴫野駅の方が近い場所もある。両駅を利用することにより、京橋や梅田へのアクセスは比較的良い。一方、大阪市高速電気軌道 (Osaka Metro) については、西側の一部地域で今里筋線鴫野駅が徒歩圏内にあるものの、地域全体としては地下鉄の駅からはやや離れている。

主要な道路としては、国道479号(大阪内環状線)が地域の南北を貫いている。国道479号を走る大阪シティバスの路線バスもある。放出駅北口には旧・大阪市営バスの赤バス(鶴見ループ)が走っていたことがあったが本数はあまり多くなく、2013年3月末をもって廃止された。なお、同駅南口には東大阪市の布施駅を結ぶ近鉄バスが発着していたが、2024年9月20日をもって休止された(ただし、当駅以外の停留所は東大阪市に所在)。

Remove ads

周辺

その他

日本郵便

- 集配担当する郵便局と郵便番号は以下の通りである[18]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads