শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৭১ সালে সংঘটিত সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হলো ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত একটি বিপ্লব ও সশস্ত্র সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এবং বাঙালি গণহত্যার প্রেক্ষিতে এই জনযুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২৬] যুদ্ধের ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে এবং নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা শুরু করে। এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী সাধারণ বাঙালি নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, পুলিশ ও ইপিআর কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়। সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

Remove ads

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের পর অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে গণবিদ্রোহ দমনে পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সামরিক অভিযান ও বিমানযুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অধিকাংশ ইসলামি দলগুলোর সমর্থন লাভ করে। সেনাবাহিনীর অভিযানে সহায়তার জন্য তারা বিভিন্ন দলের লোকজন বিশেষ করে পাকিস্তান সমর্থনকারী ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী নিয়ে আধা-সামরিক বাহিনী— রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনী গঠন করে।[২৭][২৮][২৯][৩০][৩১] পূর্ব পাকিস্তানের উর্দু-ভাষী বিহারিরাও সেনাবাহিনীকে সমর্থন করে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহায়তাকারী আধা-সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, উচ্ছেদ ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। রাজধানী ঢাকায় অপারেশন সার্চলাইট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যাসহ একাধিক গণহত্যা সংঘটিত হয়। প্রায় এক কোটি বাঙালি শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয় এবং আরও তিন কোটি মানুষ দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু হয়।[৩২] বাঙালি ও উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতাকে বুদ্ধিজীবীরা গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

বাঙালি সামরিক, আধা-সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করে।[টীকা ১][৩৩] ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী ও ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে। তাদের তৎপরতায় যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসেই বেশকিছু শহর ও অঞ্চল মুক্তি লাভ করে। বর্ষাকালের শুরু থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী আরও তৎপর হয়ে উঠতে থাকে। বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা নৌবাহিনীর ওপর অপারেশন জ্যাকপট সহ ব্যাপক আক্রমণ চালাতে থাকে। নবগঠিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পাকিস্তানি ঘাঁটিগুলোর উপর বিমান হামলা চালাতে থাকে। নভেম্বরের মধ্যে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীকে রাতের বেলায় ব্যারাকে আবদ্ধ করে ফেলে। একই সময়ের মধ্যে তারা শহরের বাইরে দেশের অধিকাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতেও সক্ষম হয়।[৩৪]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং কলকাতা থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকে। তাই একে প্রবাসী সরকারও বলা হয়। বাঙালি সামরিক, বেসামরিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ মুজিবনগর সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত হাজার হাজার বাঙালি পরিবার আফগানিস্তানে পালিয়ে যায়। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ গোপনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে। যুদ্ধে বাঙালি উদ্বাস্তুদের দুর্দশা বিশ্ববাসীকে চিন্তিত ও আতঙ্কিত করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করেন।[৩৫] ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ বাংলাদেশীদের সহায়তার জন্য নিউ ইয়র্কে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রথম কনসার্ট আয়োজন করেন। মার্কিন সিনেটর টেড কেনেডি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেসে ক্যাম্পেইন শুরু করেন। অন্যদিকে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন উপরাষ্ট্রদূত আর্চার ব্লাড পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের সাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের সুসম্পর্কের বিরোধিতা করেন।

উত্তর ভারতে পাকিস্তানের বিমান হামলার পর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে যোগদান করে। ফলশ্রুতিতে পূর্ব ও পশ্চিম— দুই ফ্রন্টে আরেকটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূচনা ঘটে। উপর্যুপরি বিমান হামলা ও বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর তৎপরতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ নয় মাসের এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

যুদ্ধের ফলে বিশ্বের সপ্তম-জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্থান ঘটে, যা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে দেয়। জটিল আঞ্চলিক সম্পর্কের কারণে যুদ্ধটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে চলমান স্নায়ুযুদ্ধের অন্যতম প্রধান পর্ব ছিল। জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্র ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

Remove ads

প্রেক্ষাপট

সারাংশ

প্রসঙ্গ

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভাজনের আগে পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম-প্রধান অঞ্চল নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রস্তাব আনা হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী যুক্তবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব দিলেও ঔপনিবেশিক শাসকেরা তা নাকচ করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পূর্ব ভারতে আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বহু রাজনৈতিক আলোচনার পর ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশরা ভারতের শাসনভার ত্যাগ করে এবং হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলার পূর্ব অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩৬] ভারত প্রজাতন্ত্র দ্বারা বিভক্ত নবগঠিত পাকিস্তান অধিরাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দুইটি অংশের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল দুই হাজার মাইলের অধিক।[৩৭] দুই অংশের মানুষের মধ্যে কেবল ধর্মে মিল থাকলেও, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে প্রচুর অমিল ছিল। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে (পরে আনুষ্ঠানিকভাবে) “পশ্চিম পাকিস্তান” এবং পূর্ব অংশ প্রথম দিকে “পূর্ব বাংলা” ও পরবর্তীতে “পূর্ব পাকিস্তান” হিসেবে অভিহিত হতে থাকে। পাকিস্তানের দুই অংশের জনসংখ্যা প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মাতে থাকে যে, অর্থনৈতিকভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, এবং এরকম বিভিন্ন কারণে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুইটি অঞ্চলের প্রশাসন নিয়েও মতানৈক্য দেখা দেয়।[৩৮] ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তা মেনে নেয়নি। এর ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট রাজনৈতিক অসন্তোষ ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ অবদমনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ রাতে নৃশংস গণহত্যা[৩৯][৪০] আরম্ভ করে, যা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।[৪১] পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম আক্রমণের পর[৪২] ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৪৩] অধিকাংশ বাঙালি স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন করলেও, কিছু ইসলামপন্থী ব্যক্তিবর্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বিহারিরা এর বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করে।[৪৪] পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে দেশের পূর্ব অংশে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ পুনর্প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন, যার ফলে কার্যত গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটে।[৪৩] যুদ্ধের ফলে প্রায় এক কোটি মানুষ[৪৫][৪৬] ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[৪৭] ক্রমবর্ধমান মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ভারত মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় ও এর গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

দেশভাগ

রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে:

| (ইংরেজি)

«“....But ultimately it is for you, the people of this province, to decide what shall be the language of your province. But let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language.”[৪৮][৪৯]

|

(বাংলা)

«“....প্রদেশের ভাষা (দাপ্তরিক ভাষা) কী হবে তা সম্পূর্ণভাবে তোমাদের, প্রদেশের মানুষের সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে, উর্দুই হতে যাচ্ছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়।”[৫০] |

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাঙালিরা এই ঘোষণার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানায়। ঐতিহাসিকভাবে উর্দু শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে উপমহাদেশের পূর্ব অংশের মানুষের প্রধান ভাষা ছিল বাংলা।[৫১] পাকিস্তানের ৫৬% জনসংখ্যার মাতৃভাষা ছিল বাংলা।[৫২][৫৩] পাকিস্তান সরকারের এই পদক্ষেপ পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি বৈষম্য হিসেবে দেখা হতে থাকে। পূর্ব বাংলার মানুষ উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে থাকে। ব্রিটিশ ভারতের সময় থেকে মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা লেখা থাকলেও, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা লেখা না থাকায় বাঙালিরা এর প্রতিবাদ জানায়। এর মাধ্যমে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দেই বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন তীব্র রূপ লাভ করে। এদিন বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ কয়েকজন ছাত্র ও সাধারণ মানুষ নিহত হন। তীব্র আন্দোলনের ফলে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। পরবর্তীতে, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মরণে দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।[৫৪]

বৈষম্য

পাকিস্তানের পূর্ব অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থাকলেও, দ্বিধাবিভক্ত দেশটিতে পশ্চিম অংশ রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করছিল; এমনকি পাকিস্তানের মোট অর্থবরাদ্দ থেকেও পশ্চিম অংশ বেশি অর্থ পাচ্ছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ছিল। পাকিস্তান শাসনামলে এই অনগ্রসরতা আরও বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাকৃত রাষ্ট্রীয় বৈষম্যই কেবলমাত্র এর পেছনে দায়ী ছিল না। পশ্চিম অংশে দেশের রাজধানী, দেশভাগের ফলে সেখানে অভিবাসী ব্যবসায়ীদের সংখ্যাধিক্য প্রভৃতিও পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারের অধিক বরাদ্দকে প্রভাবিত করেছিল। বিনিয়োগের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীর অভাব, শ্রমিকদের মধ্যে অস্থিরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণেও পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশি বিনিয়োগ তুলনামূলক কম ছিল। এছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নগর শিল্পের দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল, যা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।[৫৫] ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের ৭০% এসেছিল পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে; তাসত্ত্বেও, পূর্ব পাকিস্তান উক্ত অর্থের মাত্র ২৫% বরাদ্দ পেয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প প্রতিষ্ঠান কমতে থাকে, অথবা পশ্চিমে স্থানান্তরিত হতে থাকে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে ১১টি পোশাক কারখানা ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল নয়টি। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম অংশে পোশাক কারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০টিতে, যেখানে পূর্ব অংশের কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২৬টিতে। পাশাপাশি, এই সময়ে প্রায় ২৬ কোটি ডলার মূল্যমানের সম্পদ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায়।[৫৬]

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতেও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা সংখ্যালঘু ছিল। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় বাঙালি বংশোদ্ভূত অফিসার ছিলেন মাত্র ৫%। এর মধ্যেও কয়েকজনমাত্র কমান্ডে ছিলেন; বাকিরা ছিলেন কারিগরি কিংবা প্রশাসনিক পদে।[৫৭] পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের “দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক” মনে করত।[৫৮] তারা ভাবত, পাঞ্জাবি ও পাঠানদের মতো বাঙালিদের লড়াই করার ক্ষমতা নেই।[৫৮] “যোদ্ধা জাতি” বা “মার্শাল রেস”-এর জাতিগত যোগ্যতার বিষয়টি বাঙালিরা হাস্যকর ও অপমানজনক বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।[৫৭] তদুপরি, বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যয় সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান ক্রয়, চুক্তি ও সামরিক সহায়তামূলক চাকরির মতো কোনও সুবিধা পাচ্ছিল না। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীর নিয়ে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানিরা সামরিকভাবে নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে। যুদ্ধের সময় ভারতীয় আক্রমণ ঠেকানোর জন্য একমাত্র নিম্নশক্তিসম্পন্ন পদাতিক বিভাগ বিদ্যমান ছিল। এছাড়া ১৫টি কমব্যাট যুদ্ধবিমান কোন ট্যাঙ্কের সমর্থন ছাড়াই অনিরাপদভাবে পূর্ব পাকিস্তানে রাখা ছিল।[৫৯][৬০] ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এতটাই অরক্ষিত ছিল যে, ভারত চাইলে খুব সহজেই, প্রায় বিনা বাধায় পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারতো। এ ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ধরে নিয়েছিল যে, পাকিস্তানিরা শাসকেরা দেশের পূর্ব অংশের চেয়ে কাশ্মীরকে নিজেদের অংশ হিসেবে বেশি গুরুত্ব দেয়; এমনকি কাশ্মীরকে পাওয়ার জন্য তারা পূর্ব পাকিস্তানকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে কিংবা হাতছাড়া করতেও রাজি আছে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতভাগের সময় পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণ পাকিস্তানের ইসলামি ভাবমূর্তির সাথে একাত্মতা অনুভব করে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর, পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মূলনীতিগুলোকে পূর্ব বাংলার সার্বজনীন নাগরিক তথা রাজনৈতিক অধিকার এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক বলে অনুভব করতে থাকে[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানিরা তাদের মুসলমান পরিচয়ের চেয়ে বাঙালি জাতিসত্ত্বার পরিচয়কে অধিক গুরুত্ব দিতে থাকে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] তারা পাকিস্তানের ধর্মীয় ভাবধারার বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য মূলনীতির সমন্বয়ে একটি সমাজ কামনা করতে থাকে।[৬১] অনেক বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানের চাপিয়ে দেওয়া ইসলামি ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানায়।[৬২] পাকিস্তানের অভিজাত শাসকশ্রেণির অধিকাংশও উদারপন্থী সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের জন্ম ও বহুমাত্রিক আঞ্চলিক পরিচয়কে একক জাতীয় পরিচয়ে রূপান্তরের জন্য সাধারণ মুসলমান পরিচয়কে তারা প্রধান নিয়ামক বলে মনে করতেন।[৬২] পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা পূর্ব পাকিস্তানিদের তুলনায় পাকিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি অধিক আস্থাশীল ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের পরও তাদের সেই আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে।[৬৩]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য পাকিস্তানের ধর্মীয় ঐক্যের গুরুত্বকে ছাপিয়ে যায়। বাঙালিরা তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, বর্ণমালা ও শব্দসম্ভার নিয়ে গর্ববোধ করত। পাকিস্তানের অভিজাত শ্রেণির ধারণা ছিল, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে হিন্দুয়ানির প্রভাব লক্ষণীয়। এই কারণে তাদের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।[৬১][৬৪] পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামিকীকরণের উদ্যোগ হিসেবে চাইছিল, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরাও উর্দুকে তাদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করুক।[৬১] কিন্তু ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সপক্ষে একটি আবেগের জন্ম দেয়।[৬৫] এরই মাঝে আওয়ামী লীগ নিজস্ব প্রচারপত্রের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকদের মধ্যে সংগঠনটির ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা প্রচার করতে শুরু করে।[৬৬]

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি গুরুত্বারোপ আওয়ামী লীগকে মুসলিম লীগ থেকে পৃথক করে দেয়।[৬৭] ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মনিরপেক্ষ নেতারাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে পরিচালনা করেন।[৬৮] ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বাংলাদেশের বিজয়কে ধর্মকেন্দ্রিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হিসেবে অভিহিত করেন।[৬৯] একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয়, যেখানে পাকিস্তান সরকার তখনও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হিমশিম খাচ্ছিল।[৬৩] স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে[৭০] এবং পাকিস্তানপন্থী ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৭১] পূর্ব পাকিস্তানের উলামাবৃন্দ পাকিস্তানের ভাঙনকে ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে দেখতেন। তাই স্বাধীনতার প্রশ্নে হয় তারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছেন, অন্যথায় পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।[৭২]

রাজনৈতিক পার্থক্য

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও[৭৩] দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করে রাখে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ক্ষমতার বণ্টন পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে যাওয়ায় “এক ইউনিট” নামে একটি অভিনব ধারণার সূত্রপাত করে, যেখানে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান একটিমাত্র প্রশাসনিক একক হিসেবে বিবেচিত হবে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভোটের ভারসাম্য আনা।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের হত্যাকাণ্ডের পর পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষমতা গভর্নর জেনারেল, রাষ্ট্রপতি ও পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর হাতে স্থানান্তরিত হয়। রাষ্ট্রপতি চালিত কেন্দ্রীয় সরকার নামেমাত্র নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের প্রধান নির্বাহীদের পদচ্যুত করতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা প্রত্যক্ষ করে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন সময়ে খাজা নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী বগুড়া, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী প্রমুখ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেও, পশ্চিম পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের বিভিন্ন অজুহাতে পদচ্যুত করতে থাকে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসনের নামে ষড়যন্ত্র শুরু হয়; আর এই ষড়যন্ত্রে মূল ভূমিকা পালন করে সামরিক বাহিনী। নানা টালবাহানার পর ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানি দুই স্বৈরশাসক আইয়ুব খান (২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ – ২৫ মার্চ ১৯৬৯) ও ইয়াহিয়া খানের আমলে (২৫ মার্চ ১৯৬৯ – ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১) সন্দেহ আরও দানা বাঁধে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এই অনৈতিক ক্ষমতা দখল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়েই চলে।

১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের প্রতিক্রিয়া

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর বিকেলে একটি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানের ভোলা উপকূলে আঘাত হানে। স্থানীয় জোয়ার ও ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত হানার সময় যুগপৎ হওয়ায়[৭৪] প্রায় ৩ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ঘূর্ণিঝড়ে প্রকৃত নিহতের সংখ্যা জানা না গেলেও, এই ঘূর্ণিঝড়কে ইতিহাসের ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৭৫] ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণকার্যে গড়িমসি করতে থাকে। এতে খাবার ও পানির অভাবে অনেক মানুষ মারা যায়। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার এক সপ্তাহ পর রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান স্বীকার করেন যে, সরকার ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা বুঝতে না পারার কারণেই ত্রাণকার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।[৭৬]

ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার দশ দিন পর পূর্ব পাকিস্তানের এগারো নেতার বিবৃতিতে প্রাণহানির জন্য সরকারের প্রতি “অপরাধমূলক অবহেলা ও বৈষম্য এবং সচেতনভাবে মানুষ মারার” অভিযোগ করা হয়। তারা সংবাদে বিপর্যয়ের ভয়াবহতা প্রচার না করার জন্যও রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করেন।[৭৭] সরকারের ধীরগতির প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা ১৯শে নভেম্বর ঢাকায় মিছিল করেন।[৭৮] ২৪শে নভেম্বর আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রায় ৫০,০০০ মানুষ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন এবং রাষ্ট্রপতির অক্ষমতার অভিযোগ তোলেন এবং অবিলম্বে তার পদত্যাগের দাবি জানান।

মার্চ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় ত্রাণকার্যে জড়িত ঢাকার দুইটি সরকারি প্রতিষ্ঠান অন্তত দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ ছিল। প্রথমবার হরতাল ডাকায় সাময়িক বন্ধ থাকার পর, আওয়ামী লীগের ডাকা অসহযোগে ত্রাণকার্য আরও বিলম্বিত হয়। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় ক্রমান্বয়ে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত স্থান থেকে বিদেশি কর্মকর্তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। মাঠপর্যায়ে ত্রাণকার্য সচল থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাবে তা সীমিত হয়ে পড়ে।[৭৯] এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করে। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ভোলা ঘূর্ণিঝড়কে “পাকিস্তানের প্রতি বাঙালিদের বিশ্বাসে কফিনে শেষ পেরেক” হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি দেশের গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৮০]

১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত নাটকীয়তা লাভ করে। দলটি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনেই বিজয়ী হয়। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন না পেয়েও আওয়ামী লীগ ৩১৩ আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠনের সাংবিধানিক অধিকার লাভ করে। কিন্তু নির্বাচনে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো (সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী) শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করেন।[৮১] এর পরিবর্তে তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুইজন প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব করেন। “এক ইউনিট কাঠামো” নিয়ে ক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে এরূপ অভিনব প্রস্তাব নতুন করে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মার্চ রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ৩রা মার্চ রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানসহ দুই প্রদেশের দুই নেতা দেশটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ঢাকায় সাক্ষাৎ করেন। এই আলোচনায় কোনো সন্তোষজনক ফলাফল না আসায় শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ভুট্টো গৃহযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার আশঙ্কা করেন, ফলস্বরূপ তিনি তার বিশ্বস্ত সঙ্গী মুবাশির হাসানকে পাঠান।[৮১] ভুট্টোর পক্ষ থেকে একটি বার্তা পাঠানো হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টোর সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন।[৮১] ভুট্টোর ঢাকায় আগমনের পর শেখ মুজিবুর রহমান তার সাথে দেখা করেন। এই সময়ে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী ও ভুট্টোকে রাষ্ট্রপতি করে সম্মিলিত সরকার গঠনে দুজনেই সম্মত হয়েছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়।[৮১] কিন্তু ৫ই মার্চ প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে শেখ মুজিব তা অস্বীকার করেন।[৮২] তবে সেনাবাহিনী এসব ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিল এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য ভুট্টো রহমানের উপর চাপ বৃদ্ধি করেন।[৮১]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি ২৫ মার্চের অধিবেশনের পূর্বেই বাস্তবায়নের জন্য আরও চার দফা দাবি পেশ করেন:

- অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে;

- অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;

- গণহত্যার তদন্ত করতে হবে;

- নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

শেখ মুজিব তার ভাষণে বাংলার “ঘরে ঘরে দুর্গ” গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ভাষণের শেষে শেখ মুজিব বলেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” এই ভাষণটিই মূলত বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে।

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক

ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অভিযান চালানোর পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ১০ থেকে ১৩ তারিখ পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স পূর্ব পাকিস্তানে “সরকারি যাত্রী” বহনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে তাদের সমস্ত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করে। এই “সরকারি যাত্রী”রা ছিলেন মূলত সাদা পোশাকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠানের জন্য জেনারেল টিক্কা খানকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বিচারপতি সিদ্দিকসহ পূর্ব পাকিস্তানের কোনো বিচারপতি তার শপথ পাঠ করাতে রাজি হননি। পাকিস্তান নৌবাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই জাহাজ এমভি সোয়াত চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায়। কিন্তু বন্দরের বাঙালি কর্মী ও নাবিকেরা জাহাজ থেকে মালামাল খালাস করতে অস্বীকার করে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের এক দল বাঙালি সৈন্য বিদ্রোহ শুরু করে এবং বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। অনেক আশা সত্ত্বেও মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সফল হয়নি। সুখরঞ্জন দাসগুপ্তের মতে, শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের প্রধান চার নেতা পরিকল্পনা করেছিলেন যে, ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরপরই সংসদে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে বৈধ আইনগত প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু খন্দকার মোশতাক আহমেদ তা গোপনে ভুট্টোকে জানিয়ে দেন, যার কারণে ভুট্টো ক্ষমতা হস্তান্তর না করে অপারেশন সার্চলাইটের গোপন পরিকল্পনা করতে থাকেন।[৮৩] ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সশস্ত্র অপারেশনের গোপন সংকেত প্রদান করে সন্ধ্যায় গোপনে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন।

অপারেশন সার্চলাইট

বাঙালি জাতীয়তাবাদী স্বাধিকার আন্দোলনকে অবদমিত করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে, যা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।[৪১] অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ২৬শে মার্চের মধ্যে প্রধান প্রধান শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়া এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিপক্ষদের নিশ্চিহ্ন করা।[৮৪] পাকিস্তান সরকার মার্চের শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলমান বিহারী-বিরোধী দাঙ্গা প্রশমনে অপারেশন সার্চলাইট শুরু করেছিল বলে দাবি করে।[৮৫]

মে মাসের মাঝামাঝি বাঙালিদের হাত থেকে অধিকাংশ শহর দখল করার মাধ্যমে অপারেশন সার্চলাইটের প্রধান অংশের সমাপ্তি ঘটে। এই অপারেশনকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের গণহত্যার প্রারম্ভ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। এই নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা বাঙালিদের আরও ক্ষুব্ধ করে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে ঢাকায় গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা ৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ এবং সারাদেশে নিহতের সংখ্যা ২,০০,০০০ থেকে ৩০,০০,০০০ বলে উল্লেখ করা হয়।[৮৬] তবে, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল ও কয়েকজন স্বাধীনতা-গবেষক গণহত্যায় ১,২৫,০০০ থেকে ৫,০৫,০০০ জন নিহত হন বলে উল্লেখ করেন।[৮৭] অন্যদিকে, মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুডল্ফ রুমেল মোট মৃতের সংখ্যা ১৫ লক্ষ বলে উল্লেখ করেন।[৮৮] পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংসতাকে ব্যাপকভাবে “পরিকল্পিত গণহত্যা” বা “গণহত্যা” হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এশিয়া টাইমসের ভাষ্য অনুযায়ী,[৮৯]

সামরিক বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, “ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করো, তখন দেখবে বাকিরা আমাদের হাত চেটে খাবে।” সেই পরিকল্পনা মতোই ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট আরম্ভ করে, যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়া। এর অংশ হিসেবেই সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করে হত্যা করা হয়, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের নিধন করা হয় এবং সমগ্র বাংলাদেশে সমর্থ পুরুষদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ও গুলি করে হত্যা করা হয়।

২৫শে মার্চের নৃশংসতার মূল কেন্দ্র ছিল প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে আক্রমণ চালানো হয়। সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র হিন্দু আবাসিক হল জগন্নাথ হল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় এবং হলের প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ ছাত্রকে হত্যা করে। সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ডের কথা অস্বীকার করলেও, যুদ্ধপরবর্তীতে হামুদুর রহমান কমিশন সাব্যস্ত করে যে, সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইপুয়েট, বর্তমানে বুয়েট) অধ্যাপক নূরুল উলা জগন্নাথ হল ও এর আশেপাশের হলগুলোতে হত্যাযজ্ঞের চিত্র গোপনে ভিডিয়োটেপে ধারণ করেন।[৯০] এছাড়া ঢাকার বাইরেও গণহত্যা শুরু হয় এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠীরা আতঙ্কে ভারতে শরণার্থী হতে থাকে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২রা আগস্ট টাইম সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, “হিন্দুরা ছিল মোট শরণার্থীদের তিন-চতুর্থাংশ; তারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ক্রোধ ও আক্রোশ বহন করছিল।”[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে সকল বিদেশি সাংবাদিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়।[৯১][৯২] তারপরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ঢাকায় অবস্থান করেন এবং ওয়াশিংটন পোস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে ২৫শে মার্চের গণহত্যার খবর জানিয়েছিলেন। এরপর পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা তাদের পক্ষে সংবাদ পরিবেশনের জন্য আটজন সাংবাদিককে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করে। তাদের অন্যতম অ্যান্থনি মাসকারেনহাস পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফিরেই, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুন লন্ডনে পালিয়ে যান এবং পশ্চিমা বিশ্বের কাছে সর্বপ্রথম গণহত্যার ভয়াবহতা তুলে ধরেন। লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দ্য সানডে টাইমসে পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যা বিষয়ে সর্বপ্রথম সংবাদ ছাপা হয়। প্রতিবেদন সম্পর্কে বিবিসি লিখে: “এ বিষয়ে মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে মাসকারেনহাসের প্রতিবেদনটি যুদ্ধের সমাপ্তিতে ভূমিকা রাখে। এই প্রতিবেদন সারা বিশ্বকে পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্ষুব্ধ আর ভারতকে শক্ত ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করেছিল।” এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দ্য সানডে টাইমসের সম্পাদক হ্যারল্ড ইভান্সকে বলেছিলেন যে, লেখাটি তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং “ভারতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের” সিদ্ধান্ত নেন।[৯৩][৯৪]

২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পরপরই পাঁচজন বিশ্বস্ত সহযোগীসহ[৯৫] শেখ মুজিবুর রহমানকে তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়।[৯৬] গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৯৬] ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বিচারের জন্য ব্রিগেডিয়ার রহিমুদ্দিন খানকে প্রধান করে একটি সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করেন। রহিমুদ্দিন খানের ট্রাইবুনালের রায় কখনোই প্রকাশ করা হয়নি; তবে ইয়াহিয়া খান যেকোনো মূল্যে শেখ মুজিবের ফাঁসি চাইছিলেন। এছাড়া অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদেরকেও গ্রেফতার করা হয়। কয়েকজন গ্রেফতার হওয়া ঠেকাতে ঢাকা থেকে পালিয়ে যান। ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৯৭]

স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ সেনাবাহিনীর আক্রমণের পর পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সমস্যা নিষ্পত্তির সর্বশেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই রাতে শুরু হওয়া গণহত্যার প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৯৮][৯৯][১০০]

| (ইংরেজি)

«“This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.”[টীকা ২][১০১][১০২] |

(বাংলা)

«“ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি, যে যেখানে আছ, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।”[১০৩] |

শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই বেতার ভাষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে জনগণকে প্রতিরোধের আহ্বান জানান। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণাটি তৎকালীন ইপিআরের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।[টীকা ৩][৯৮] পাকিস্তান রেডিওতে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৫-২৬শে মার্চ রাত আনুমানিক দেড়টায় গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের বার্তা দিয়ে পাঠানো টেলিগ্রাম চট্টগ্রামে কিছু ছাত্রের কাছে পৌঁছায়। মঞ্জুলা আনোয়ার সেই বার্তাটিকে বাংলায় অনুবাদ করেন। ছাত্ররা পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের নিকটবর্তী আগ্রাবাদ স্টেশন থেকে বার্তাটি প্রচারের অনুমতি চাইলেও সেটি প্রত্যাখ্যাত হয়। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রের কয়েকজন বাঙালি কর্মচারী “স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র” চালু করলে বার্তাটি বেশ কয়েকবার প্রচারিত হয়।[টীকা ৪] ২৬শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। তবে বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচারক্ষমতা কম হওয়ায় খুব কম সংখ্যক মানুষই সেই ঘোষণাটি শুনেছিলেন।[১০৪] চট্টগ্রামের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রথম পাঠ করেন বলে মনে করা হয়।[১০৪] ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-প্রধান মেজর জিয়াউর রহমান বেতারকেন্দ্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতের অনুরোধ জানান এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মার্চ তিনিও স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।[টীকা ৫][১০৫][১০৬] শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারে তিনি বলেন:

| (ইংরেজি)

«“This is Swadhin Bangla Betar Kendra. I, Major Ziaur Rahman, at the direction of Bangobondhu Mujibur Rahman, hereby declare that Independent People's Republic of Bangladesh has been established. At his direction, I have taken the command as the temporary Head of the Republic. In the name of Sheikh Mujibur Rahman, I call upon all Bengalees to rise against the attack by the West Pakistani Army. We shall fight to the last to free our motherland. Victory is, by the Grace of Allah, ours. Joy Bangla.”[টীকা ৬][১০৭][১০৮][১০৯]» |

(বাংলা)

«“স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। তাঁর নির্দেশানুযায়ী, আমি অস্থায়ী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আমি সকল বাঙালিকে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠার ডাক দিচ্ছি। মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবো। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় জয় আমাদের হবেই। জয় বাংলা।”» |

জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চের ঘোষণা বিদেশি গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারিত হয়।[১০৪] বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত একটি জাপানি জাহাজ বার্তাটি ধারণ করে। সেখান থেকে রেডিও অস্ট্রেলিয়া[১১০] এবং পরবর্তীতে বিবিসি বার্তাটি পুনঃপ্রচার করে। ২৬শে মার্চের সকালে কলকাতায় পৌঁছানো শেখ মুজিবুর রহমানের বার্তা এবং বিকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।[১০৪]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চকে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এই দিন থেকেই রাষ্ট্রের নাম হিসেবে “বাংলাদেশ” কার্যকর হয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে সরাসরি বাংলাদেশ নামে অভিহিত করা শুরু করেন।[১১১] তবে পাকিস্তানিরা এবং কিছু ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত “পূর্ব পাকিস্তান” ব্যবহার করেন।

Remove ads

স্বাধীনতা যুদ্ধ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মার্চ থেকে জুন

ঢাকায় গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১০ই এপ্রিলের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ নিজেদের আয়ত্তে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু বাঙালিরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম দিকে বাঙালিদের প্রতিরোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু অসংগঠিত। এই প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।[১১২] তবে, পাকিস্তানি বাহিনী সাধারণ নাগরিকদের ওপর আক্রমণ শুরু করলে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যায় এবং প্রতিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠে। ক্রমশ মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বাড়তে থাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের দমনে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি সৈনিক পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে “গুপ্ত সেনাবাহিনী”তে যোগদান করে। সেনাবাহিনী ও ইপিআর সদস্যরা বিদ্রোহ করে চট্টগ্রাম শহরের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ পেতে পাকিস্তানি বাহিনীকে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমানে আক্রমণ চালাতে হয়।[১১৩] বিদ্রোহী সেনারা কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলারও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। বাঙালি সেনারা একসময় মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে তাদের অস্ত্র সরবরাহ করে। পাশাপাশি ভারত থেকেও অস্ত্রের চালান আসতে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষ দুই ডিভিশন সেনা পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়। বিপুল সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে সেনাবাহিনী মে মাসের শেষ নাগাদ অধিকাংশ মুক্তাঞ্চলের দখল নিয়ে নেয়। এই সময়ে রাজাকার, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করা হয়। মূলত মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের সদস্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী বাঙালি এবং দেশভাগের সময় আসা বিহারি মুসলিমদের নিয়ে এই দলগুলো গঠিত হয়।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়ায় (বর্তমানে মুজিবনগর) মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, তার অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১১৪] মার্চের শেষদিক থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘুরা বিশেষভাবে তাদের রোষের শিকার হয়। আক্রমণ থেকে বাঁচতে দলে দলে মানুষ ভারতের সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া শরণার্থীদের এই স্রোত নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্যে আশ্রয় নেয়।[১১৫] পাকিস্তানি সেনাদের ওপর মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ অব্যাহত থাকে। কিন্তু অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের অভাবে যুদ্ধ পরিকল্পিত রূপ লাভ করতে করতে জুন মাস পার হয়ে যায়।

জুন থেকে সেপ্টেম্বর

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জুলাই বাংলাদেশের সামরিক কমান্ড গঠিত হয়। এম এ জি ওসমানীকে মন্ত্রীপদমর্যাদায় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুর রবকে চিফ অফ স্টাফ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ এবং মেজর এ আর চৌধুরীকে সহকারী চিফ অফ স্টাফ ঘোষণা করা হয়।

যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ভারতীয় সেনানায়কদের সাথে জেনারেল ওসমানীর মতভেদ ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের নেতৃত্বে ৮,০০০ সদস্যের একটি প্রশিক্ষিত গেরিলা দল গঠন করা, যারা ছোট ছোট দলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হামলা চালাবে এবং যুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপের পথকে সুগম করবে।[১১৬] কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে জেনারেল ওসমানী ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন:[১১৬][১১৭]

- বাঙালি সেনারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কিছু এলাকা দখল করে নেবে এবং সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কূটনৈতিক স্বীকৃতি এবং হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানাবে। প্রাথমিকভাবে অভিযান শুরু করার জন্য ময়মনসিংহকে নির্বাচিত করা হলেও পরবর্তীকালে জেনারেল ওসমানী সিলেটকে নির্বাচন করেন।

- যত বেশি সম্ভব গেরিলা যোদ্ধাদের বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো, যারা কিছু নির্ধারিত কাজ করবে:[১১৮][১১৯]

- গেরিলা অভিযান ও আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষতিগ্রস্ত করা।

- শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র, রেল ও সড়কপথ, পণ্য সংরক্ষণাগার প্রভৃতিতে আক্রমণ চালিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করা।

- ব্রিজ/কালভার্ট, জ্বালানি তেলের গুদাম, ট্রেন ও জলযান উড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করা।

- এই ধরনের কৌশলগত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি বাহিনীকে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা এবং বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীর ওপর আরও কার্যকরভাবে আক্রমণ চালানো।

জুলাই মাসেই বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়।[১২০] পাকিস্তানি বাহিনী ছেড়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে গেরিলা অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া সামরিক কর্মকর্তাদের প্রতি সেক্টরে কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের জন্য মুক্তিবাহিনীর বাঙালি সৈন্যদের দুই থেকে পাঁচ সপ্তাহের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়।[১২১] অধিকাংশ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল সীমান্তের নিকটবর্তী। এগুলো পরিচালনায় ভারত প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। জেনারেল ওসমানীর অধীনে নৌ-কমান্ডো এবং বিশেষ বাহিনী নিয়ে ১০ নং সেক্টর গঠন করা হয়।[১২২] যুদ্ধের জন্য তিনটি ব্রিগেড, এগারোটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয় এবং প্রায় এক লক্ষ বাঙালিকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত করা হয়।[১২৩]

জুলাই এবং সেপ্টেম্বর মাসে তিন ব্রিগেড (আট ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্য এবং তিন ব্যাটারি গোলন্দাজ বাহিনী) সৈন্য যুদ্ধে পাঠানো হয়।[১২৪] জুন–জুলাই মাসে অপারেশন জ্যাকপটের উদ্দেশ্যে সীমান্তের দিকে মুক্তিবাহিনীকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ভারতের সহায়তায় ২০০০–৫০০০ জন গেরিলাযোদ্ধা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।[১২৫] কিন্তু “তথাকথিত” অতিবর্ষণ এবং অন্যান্য কারণে (যথেষ্ট প্রশিক্ষণের অভাব, সরবরাহব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগের অসুবিধা প্রভৃতি) মুক্তিবাহিনী কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারছিল না।[১২৬][১২৭][১২৮] বাঙালি নিয়মিত সেনারা ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেটের সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে আক্রমণ করতে থাকে। কোনো কোনো অভিযান সফল হলেও অনেকগুলো ব্যর্থও হয়। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ দাবি করতে থাকে যে তারা “মুনসুন অফেনসিভ” বা বর্ষাকালকে ঘিরে মুক্তিবাহিনীর পরিকল্পনা সফলভাবে অবদমন করতে পেরেছে। কর্তৃপক্ষের এই দাবি প্রায় সঠিক বলেই প্রতীয়মান হয়।[১২৯][১৩০]

গেরিলা যোদ্ধারা প্রশিক্ষণকালে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও আগস্টের পর থেকে আবার সক্রিয় হতে শুরু করে। রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র ও সামরিক স্থাপনাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ঢাকার অভ্যন্তরে ক্র্যাক প্লাটুন কয়েকটি দুঃসাহসী অভিযান চালায়। এরপর ১৫ই আগস্ট অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে বড় সাফল্য আসে। নৌ-কমান্ডোরা এইদিন চট্টগ্রাম, মোংলা, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর বন্দরে নোঙর করা জাহাজে মাইন পেতে উড়িয়ে দেয়।[১৩১][১৩২]

অক্টোবর–ডিসেম্বর

|

প্রধান যুদ্ধসমূহ |

এই সময়ে মুক্তিবাহিনী সীমান্তঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ করে দখল করে নিতে থাকে। কামালপুর, বিলোনিয়া ও বয়রার যুদ্ধ এগুলোর মধ্যে অন্যতম। পাকিস্তানি বাহিনীর ৩৭০টি সীমান্তঘাঁটির মধ্যে ৯০টিই মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। পাশাপাশি গেরিলা বাহিনীর আক্রমণও আরও তীব্র হয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার বাহিনীও সাধারণ মানুষদের ওপর নির্যাতন করতে থাকে। এ অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আট ব্যাটালিয়ন সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয়। মুক্তিবাহিনী কিছুদিনের জন্য লালমনিরহাট ও সিলেটের শালুটিকর বিমানঘাঁটিও দখলে নিয়ে নেয়।[১৭] মুক্তিবাহিনী দুইটি বিমানঘাঁটিই ভারত থেকে ত্রাণ ও অস্ত্র আনায় ব্যবহার করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জরুরি ভিত্তিতে আরও পাঁচ ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আসা হয়।

সেক্টরসমূহ

বাংলাদেশকে সর্বমোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রতিটি সেক্টরের জন্যে একজন করে অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়।

১নং সেক্টর

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশ পর্যন্ত[১৩৩]

[১৩৪] মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল - জুন)

মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ফেব্ৰুয়ারি)

২নং সেক্টর

চাঁদপুর জেলা, নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকার অংশবিশেষ

মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)

মেজর এ.টি.এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর-ফেব্ৰুয়ারি)

৩নং সেক্টর

সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা, আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ

মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)

মেজর এ.এন.এম. নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ফেব্ৰুয়ারি)

৪নং সেক্টর

সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল এবং খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক পর্যন্ত

মেজর সি.আর. দত্ত

৫নং সেক্টর

সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেট জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল

মীর শওকত আলী

৬নং সেক্টর

সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা

উইং কমান্ডার এম.কে. বাশার

৭নং সেক্টর

দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জেলা

মেজর কাজী নুরুজ্জামান

৮নং সেক্টর

সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ

মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল- আগস্ট)

মেজর এম.এ. মনজুর (আগস্ট-ফেব্ৰুয়ারি)

৯নং সেক্টর

দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা

মেজর এম.এ. জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর প্রথমার্ধ)

মেজর জয়নুল আবেদীন (ডিসেম্বরের অবশিষ্ট দিন)

১০নং সেক্টর

কোনো আঞ্চলিক সীমানা নেই। নৌবাহিনীর কমান্ডো দ্বারা গঠিত। শত্রুপক্ষের নৌযান ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হত

১১নং সেক্টর

কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ি-আরিচা থকে ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীর অঞ্চল

মেজর জিয়াউর রহমান (জুন - অক্টোবর)[১৩৫]

মেজর আবু তাহের (অক্টোবর-নভেম্বর)

স্কোয়ড্ৰণ লীডাৱ এম হামিদুল্লাহ খান (নভেম্বর-ফেব্ৰুয়ারি)

- ১০ নং সেক্টরটি ছিল কমান্ডার-ইন-চিফের (সি-ইন-সি) সরাসরি তত্ত্বাবধানে, যার মধ্যে নৌ-বাহিনী ও সি-ইন-সির বিশেষ বাহিনীও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৩৬] তবে উপযুক্ত কোনো কর্মকর্তা ছিলেননা বলে ১০ নম্বর সেক্টরের (নৌ সেক্টর) কোনো সেক্টর অধিনায়ক ছিলনা; এ সেক্টরের গেরিলারা যখন যে সেক্টরে অভিযান চালাতেন, তখন সে সেক্টরের সেক্টর অধিনায়কের অধীনে থাকতেন।[১৩৭] গেরিলাদেৱ বেশির ভাগ প্রশিক্ষণ শিবির ছিল সীমান্ত এলাকায় এবং ভারতের সহায়তায় গেরিলা প্রশিক্ষণ লাভ করত। সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তিনটি ব্রিগেড (১১ ব্যাটালিয়ন) তৈরি করা হয়। এছাড়াও প্রায় ১,০০০ গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের ভেতরে নিয়মিত বিভিন্ন অভিযানে পাঠানো হতো।

Remove ads

ভারতের অংশগ্রহণ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

“... সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তি, যারা বস্তুনিষ্ঠভাবে বাংলাদেশে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর যে নির্মম ঘটনা ঘটেছে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারা সে দেশের ৭৫ মিলিয়ন মানুষের বিদ্রোহের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাদের জীবন রক্ষার জন্য এ ছাড়া অন্য কোনো পথই খোলা ছিল না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের প্রশ্ন তো উঠছেই না।”[১৩৮]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, অর্থনৈতিকভাবে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ভার কাঁধে নেওয়ার চেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই বরং ভারতের জন্য অধিক উত্তম।[১৩৯] ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল ভারতীয় মন্ত্রীসভা সেনাসভাধ্যক্ষ জেনারেল শ্যাম মানেকশ’কে “পূর্ব পাকিস্তানের গভীরে” যেতে বলে।[১৪০] ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার বৈরী সম্পর্ক “পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে” ভারতের হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তকে আরও ত্বরান্বিত করে।[১৩৯] ফলস্বরূপ ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীকে সমর্থন করে জাতিগতভাবে বাঙালিদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনে সমর্থন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র) পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহী বাঙালিদের সংগঠিত করে, প্রশিক্ষণ দেয় এবং অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করে। এই প্রশিক্ষিত গেরিলারা দেশের ভেতরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে এবং ডিসেম্বরের শুরুর দিকে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে।[১৩৯]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের সীমান্তবর্তী বিমানঘাঁটিগুলোতে অতর্কিত হামলা চালায়। বিমানঘাঁটিতে থাকা ভারতীয় বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলোকে ধ্বংস উদ্দেশ্য নিয়ে এই আক্রমণ চালায়। ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর অপারেশন ফোকাসের আদলে এই হামলা চালানো হয়। ভারত এই হামলাকে স্পষ্টত তাদের দেশের ওপর আগ্রাসন হিসেবে দেখে এবং পাল্টা হামলা চালায়। এই হামলা-পাল্টা হামলার মধ্য দিয়ে উভয় দেশ সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনা ঘটে, যদিও কোনো দেশই আনুষ্ঠানিকভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।[১৪১]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিন কোর ভারতীয় সৈন্য অংশগ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর আরও প্রায় তিন ব্রিগেড সৈন্য এবং আরও অসংখ্য অনিয়মিত সেনা তাদের সহায়তা করে। এই সেনারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিন ডিভিশন সৈন্যের তুলনায় অনেক গুণ বড় ছিল।[১৪২] যৌথবাহিনী দ্রুত বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়তে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিগুলো দখল করে যৌথবাহিনী দ্রুত রাজধানী ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ ঠেকাতে সীমান্তের দিকে ছড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি সেনারা এত দ্রুত আক্রমণ সামাল দিতে পারেনি।[১৪৩] যৌথবাহিনীর হাতে শীঘ্রই ঢাকার পতন ঘটে এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

বিমান ও নৌযুদ্ধ

ভারতীয় বিমানবাহিনী পাকিস্তানের বিপক্ষে একের পর এক আক্রমণ চালায় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে। ভারত ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যৌথ অভিযানে তেজগাঁও, কুর্মিটোলা, লালমনিরহাট ও শমসেরনগরে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ১৪ নং স্কোয়াড্রনের সমস্ত যুদ্ধবিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে প্রথম সপ্তাহান্তে বাংলাদেশের আকাশসীমার প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে সক্ষম হয়। আইএনএস বিক্রান্ত থেকে সি হক চট্টগ্রাম, বরিশাল ও কক্সবাজারে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তান নৌবাহিনীর পূর্ব শাখাকে ধ্বংস করে দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সমুদ্রবন্দর দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান নৌবাহিনীর বিদ্রোহী কর্মকর্তা ও নৌসেনাদের নিয়ে নবগঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী জলপথে আক্রমণ চালাতে ভারতকে সহায়তা করে; বিশেষ করে অপারেশন জ্যাকপট বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১৪৪]

Remove ads

আত্মসমর্পণ এবং ফলাফল

সারাংশ

প্রসঙ্গ

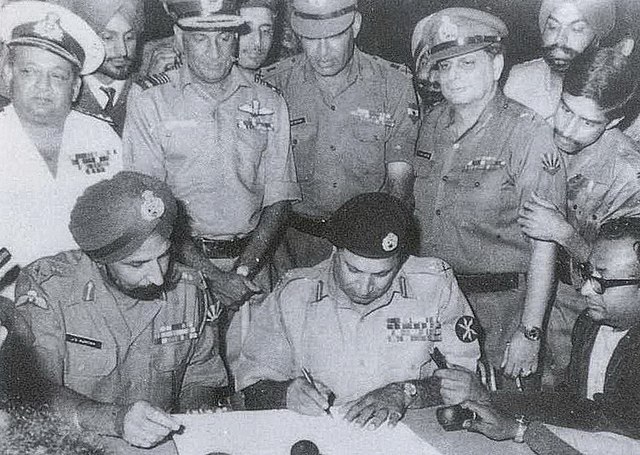

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্ব কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। আত্মসমর্পণের সময়ে কেবলমাত্র কয়েকটি দেশই বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। প্রায় ৯৩,০০০ যুদ্ধবন্দি যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বোচ্চ।[২৩][১৪৫]

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন সত্ত্বেও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীন বাংলাদেশের আবেদনে ভেটো প্রদান করে।[১৪৬] পাকিস্তানের অপর মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এর অনেক পরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।[১৪৭] যুদ্ধবন্দিদের স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সহজ করতে ভারত ও পাকিস্তান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাওয়ার বিনিময়ে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি নিশ্চিত করে।[১৪৮]

ভারত যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে জেনেভা কনভেনশনের ১৯২৫ নম্বর নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে।[১৪৮] মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ভারত ৯৩,০০০-এরও বেশি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দেয়।[২৩] এছাড়াও সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে ভারত বাঙালিদের প্রতি যুদ্ধাপরাধের দায়ে বন্দি ২০০ জনের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করেন।[১৪৯] এর পাশাপাশি ভারত যুদ্ধে দখল করে নেওয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩,০০০ কিমি২ (৫,০১৯ মা২) ভূমি পাকিস্তানকে ফেরত দেয়। তবে কার্গিলের মতো কৌশলগত ভূমি ভারত নিজের আয়ত্ত্বে রাখে,[১৫০] যা পরবর্তীতে, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, দুই দেশের মধ্যে আরেকটি যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয় এবং অনেকের মতে, এই চুক্তিটি ভারতের কূটনৈতিক ধীশক্তির পরিচয় বহন করে। আবার, ভারতের মধ্যেই কেউ কেউ মনে করেন,[১৫১] চুক্তিটি পাকিস্তানের প্রতি ভারতের অত্যধিক উদারতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের মতে, পাকিস্তানের ভঙ্গুর গণতন্ত্রের জন্য ভুট্টো চুক্তির বিষয়ে ভারতের প্রতি উদার হতে আহ্বান জানায়; এর অন্যথায় চুক্তিতে ভারত কঠিন শর্ত দিলে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারতো।

পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধে পরাজয় ও দেশের অর্ধেক অংশের বিচ্ছেদে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক উভয় মহলই মর্মাহত হয়ে পড়ে। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরুর মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে পরাজয় পাকিস্তানিদের কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের অর্থও তাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল না। যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইয়াহিয়া খানের একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং ভুট্টো এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসীন হন।[১৫২][১৫৩]

৯৩,০০০ যুদ্ধবন্দির সাথে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানে ফিরে আসা জেনারেল নিয়াজীকে পাকিস্তানিরা সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখতে থাকেন। তাকে একঘরে করে ফেলা হয় এবং দেশদ্রোহীর তকমা দেওয়া হয়। এই যুদ্ধের পরিণামে পাকিস্তানের স্বীকৃত সামরিক কৌশলগত মতবাদ, “পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা”-এর অসারতা প্রমাণিত হয়।[১৫২]

Remove ads

নৃশংসতা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা চালানো হয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে ঢাকায় গণহত্যা চালানোর পর যুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বহু বেসামরিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় এবং যুদ্ধের পুরোটা সময় সেনাবাহিনীর হাতে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সামরিক বাহিনী ও তাদের সহায়তাকারী আধা-সামরিক বাহিনী প্রায় ৩,০০,০০০[৯৩] থেকে ৩০,০০,০০০[১৫৪] মানুষকে হত্যা করে এবং প্রায় ২,০০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ নারীকে ধর্ষণ করা হয়।[১৫৫][১৫৬] পাকিস্তানের ধর্মীয় নেতারা সংঘটিত অপরাধকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের “হিন্দু” বলে ফতোয়া জারি করে এবং তাদের সম্পদ ও বাঙালি নারীদের “গনিমতের মাল” বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে।[১৫৭] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের শতকরা ৮০ ভাগই ছিল মুসলিম।[১৫৮]

যুদ্ধের চলাকালীন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নির্দেশনায় আল শামস ও আল বদর বাহিনী[টীকা ৭][১৫৯] এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে।[১৬০] আত্মসমর্পণের ঠিক দুই দিন পূর্বে, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের স্থানীয় দোসর রাজাকার বাহিনীর সহায়তায় ঢাকা থেকে অন্তত ১০০ জন চিকিৎসক, অধ্যাপক, লেখক ও প্রকৌশলীকে তুলে নিয়ে হত্যা করে এবং তাদের মৃতদেহ একটি বধ্যভূমিতে ফেলে রাখে।[১৬১]

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বহু বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৬২] যুদ্ধের প্রথম রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে সেই দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো টেলিগ্রামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৬৩] পাকিস্তানি সেনারা অসংখ্য নারীর ওপর নিপীড়ন চালায়, হত্যা ও ধর্ষণ করে; এর প্রকৃত সংখ্যা এখনও অজানা এবং এটি বহুল বিতর্কিত একটি বিষয়। যুদ্ধের সময়ে এবং পরে ধর্ষিতা নারীদের গর্ভে হাজারো যুদ্ধশিশুর জন্ম নেয়।[১৬৪][১৬৫][১৬৬]

ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে পাকিস্তান সেনারা অনেক বাঙালি নারীকে যৌনদাসী হিসেবে বন্দি করে রাখে। তাদের অধিকাংশই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অথবা সাধারণ পরিবারের মেয়ে।[১৬৭] তবে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদের উৎসাহে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা[১৬৮] ছাড়াও বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের হাতে সংখ্যালঘু অবাঙালিরাও, বিশেষ করে বিহারিরা, নিপীড়িত হন।[১৬৯] ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে একজন বিহারি প্রতিনিধির ভাষ্যমতে, বাঙালিদের হাতে প্রায় ৫,০০,০০০ বিহারি প্রাণ হারায়।[১৭০] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর জে রুমেলের মতে যুদ্ধকালীন সহিংসতায় প্রায় ১,৫০,০০০ হাজার বিহারি প্রাণ হারিয়েছেন।[১৭১]

২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সিকিউরিটি আর্কাইভ কিছু গোপন নথি প্রকাশ করে, যার অধিকাংশই ছিল ওয়াশিংটন ডিসির কর্মকর্তাদের সাথে ঢাকা ও ভারতের মার্কিন দূতাবাস এবং মার্কিন তথ্যসেবা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে আদানপ্রদানকৃত খবরের নথি।[১৬৩] এসব প্রকাশিত নথিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা মার্কিন কর্মকর্তাদের পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা বর্ণনায় “নির্বাচনমূলক গণহত্যা” (selective genocide)[১৭২] “গণহত্যা” (genocide)[টীকা ৮] শব্দগুলো ব্যবহার করতে দেখা যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রকাশনা ও গণমাধ্যমে এখনও “গণহত্যা” শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১৭৩][১৭৪] তবে বাংলাদেশের গণহত্যায় সেনাবাহিনীর ভূমিকার বিষয়টি পাকিস্তানে এখনও বিতর্কিত হিসেবে গণ্য।

Remove ads

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

সারাংশ

প্রসঙ্গ

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। অস্থায়ী সরকার বাংলাদেশের স্বীকৃতি, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন এবং মানবিক সাহায্যের জন্য বহির্বিশ্বে প্রচারণা শুরু করে।

ভারতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের পক্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করেন। বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের নৃশংসতা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য তিনি সে সময় বিভিন্ন দেশে সফর করেন। তার এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধের যৌক্তিকতা এবং পরবর্তীতে ভারতীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে সমর্থন আদায়ে অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়।[১৭৭] পাশাপাশি পাকিস্তানে পরাজয়ের পর স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দ্রুত স্বীকৃতি লাভে তার এই প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জাতিসংঘ

পূর্ব পাকিস্তান সংকটে জাতিসংঘের নিরবতা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। জাতিসংঘ পূর্ব পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জানালেও যুদ্ধ শুরুর আগেই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়।

যুদ্ধে ভারতের জড়িয়ে পড়ার পর পাকিস্তান নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়ে জাতিসংঘের শরণাপন্ন হয় এবং ভারতের সাথে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে জাতিসংঘকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানায়। দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ৪ঠা ডিসেম্বর অধিবেশন আহ্বান করে। দীর্ঘ আলোচনার পর ৭ই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও উভয় দেশের সৈন্যদের পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। পরিষদের অধিকাংশের সমর্থন সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই প্রস্তাবে দুইবার ভেটো দেয়। বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতা বিবেচনায় যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে।[১৪১][১৭৮]

১২ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের আসন্ন পরাজয় বুঝতে পেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানায়। পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করতে নিউ ইয়র্কে যান। পরিষদে চার দিন আলোচনার পর প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়। প্রস্তাব পাশের আগেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধবিরতি কার্যকরে ব্যর্থ হয়ে এবং জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তায় হতাশ হয়ে ভুট্টো তার ভাষণ ছিঁড়ে ফেলে নিরাপত্তা পরিষদ ত্যাগ করেন।[১৭৮]

স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।[১৭৭]

ভুটান

পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে গেলে হিমালয়ের দেশ ভুটান ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়।[১৭৯] ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুকের অভিষেক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অংশ নেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সবধরনের কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করে।[১৮০] মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ও তার জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক হেনরি কিসিঞ্জার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা করেন। পাকিস্তান চীনের আঞ্চলিক ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় চীনের সাথে সমস্যা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের চীন সফরের কথা ছিল। নিক্সনের আশঙ্কা ছিল ভারত পশ্চিম পাকিস্তান দখল করে নেবে এবং এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত আধিপত্য বিস্তৃত হবে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক অবস্থান এবং তার নতুন মিত্র চীনের আঞ্চলিক আধিপত্য খর্বিত হবে।[১৮১][১৮২] চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ততা দেখানোর জন্য নিক্সন মার্কিন কংগ্রেসের বাজেট বরাদ্দ লঙ্ঘন করে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেন, যা জর্ডান ও ইরান হয়ে পাকিস্তানের কাছে পৌঁছায়।[১৮১] নিক্সন চীনকেও পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করেন। নিক্সন প্রশাসন পূর্ব পাকিস্তানের মার্কিন দূতাবাস থেকে সেনাবাহিনীর গণহত্যার বিষয়ে পাঠানো বার্তাগুলো উপেক্ষা করে। এই বার্তাগুলোর মধ্যে ব্লাড টেলিগ্রাম ছিল উল্লেখযোগ্য।[১৮২]

নিক্সন মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মন্তব্য করে এতে সম্পৃক্ত হতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলে তিনি সপ্তম নৌবহরকে রণতরী ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ-এর সাথে বঙ্গোপসাগরে যেতে নির্দেশ দেন।[১৮৩] ভারতীয়রা একে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি হিসেবে গ্রহণ করে। এন্টারপ্রাইজ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। ৬ ও ১৩ই ডিসেম্বর সোভিয়েত নৌবাহিনী ভ্লাদিভস্টক থেকে দুই ধাপে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বোঝাই জাহাজ প্রেরণ করে। তারা ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহরের টাস্ক ফোর্স ৭৪-কে অনুসরণ করে।[১৮৪][১৮৫][১৮৬]

সোভিয়েত ইউনিয়ন শুরু থেকেই যুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষ নেয়। তারা মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বুঝতে পেরেছিল স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রভাবকে খর্বিত করবে। তারা ভারতকে আশ্বাস দেয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তারাও পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট ভারত–সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত মহাসাগরে ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ-কে নিবৃত্ত করার জন্য একটি নিউক্লিয়ার ডুবোজাহাজও প্রেরণ করে।[১৮৭]

যুদ্ধের শেষে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলো খুব দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।[১৮৮] কয়েক মাস পর ৮ই এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।[১৮৯]

চীন

পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে চীন পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমপরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ভারতের আগ্রাসনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর নিক্সন ভারত-সীমান্তের দিকে সেনা মোতায়েনের জন্য চীনকে রাজি করাতে কিসিঞ্জারকে নির্দেশ দেন। কিসিঞ্জার সেদিনই জাতিসংঘে নিযুক্ত চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন।[১৯০][১৯১][১৯২]

তবে চীন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় সাড়া না দিয়ে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি কার্যকরে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। ভারত পূর্বেই চীনের সীমান্ত বরাবর আটটি মাউন্টেন ডিভিশন মোতায়েন করে যেকোনো আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত থাকায় চীন বুঝতে পেরেছিল ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের চীন–ভারত যুদ্ধের মতো হঠাৎ আক্রমণ করে সুবিধা করা যাবে না।[১৪১]

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার আবেদন জানালে চীন তাতে ভেটো দেয়।[১৯৩] বাংলাদেশে যুদ্ধবন্দি হিসেবে থাকা সেনাসদস্য ও বেসামরিক ব্যক্তিদের ফেরত পাঠানোর জন্য জাতিসংঘের দুইটি প্রস্তাব তখনও কার্যকর না হওয়ায় চীন ভেটো প্রদান করে।[১৯৪] বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী সর্বশেষ দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।[১৭৭][১৯৩]

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের বিভাজনকে তাদের দেশের ঐক্যের জন্য ভীতিজনক বলে মনে করে আসছিল। তাদের ধারণা ছিল, ভারত ভবিষ্যতে শ্রীলঙ্কার ওপরও তার বর্ধিত শক্তি প্রয়োগ করতে চাইবে।[১৯৫] সিরিমাভো বন্দরনায়েকের নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কার বামপন্থী সরকার নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করলেও যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।[১৯৬][১৯৭] ভারতের সীমানায় পাকিস্তানি বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ হওয়ায় সেগুলোকে ভারতের চারপাশে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে হতো এবং শ্রীলঙ্কার বন্দরনায়েকে বিমানবন্দরে যাত্রাবিরতি দিয়ে জ্বালানি পূর্ণ করে সেগুলো পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত।[১৯৮]

আরব বিশ্ব

অধিকাংশ আরব দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মৈত্রী সম্পর্ক থাকায় কিসিঞ্জারের পক্ষে তাদের যুদ্ধে যোগদানে আমন্ত্রণ জানানো সহজ ছিল। কিসিঞ্জার জর্ডানের রাজা হুসাইন ও সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ উভয়ের কাছেই পত্র পাঠান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন জর্ডানকে দশটি এফ-১০৪ যুদ্ধবিমান পাকিস্তানে পাঠানোর অনুমতি দেন এবং সেগুলো পূরণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন।[১৮১] লেখক মার্টিন ব্যোম্যানের মতে, “পাকিস্তানি পাইলটদের জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণ ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সম্ভবত লিবিয়া থেকে আনা এফ-৫ বিমান সারগোদা বিমানঘাঁটিতে মোতায়েন করা হয়। এরপর প্রয়োজন অনুসারে সৌদি আরব থেকে আরও এফ-৫ নিয়ে আসা হয়।”[১৯৯]

লিবিয়ার স্বৈরশাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধের আগ্রাসনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে কঠিন ভাষায় একটি পত্র লেখেন। এই কারণে গাদ্দাফি সেই সময় পাকিস্তানিদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।[২০০] এই তিন দেশের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য আরেকটি মিত্রদেশ পাকিস্তানকে মিরেজ ৩ যুদ্ধবিমান সরবরাহ করে। তবে সিরিয়া, তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের ঘটনাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে হস্তক্ষেপে রাজি হয়নি।[২০১]

ইরান

যুদ্ধের সময় ইরান রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ায়।[২০২] দেশটি পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভাঙন নিয়ে চিন্তিত ছিল। তাদের ভয় ছিল, যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যাবে এবং ইরান চারদিক থেকে শত্রু বেষ্টিত হয়ে পড়বে। যুদ্ধের শুরুতে ইরান পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা অটুট রাখার জন্য পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফাইটার জেটগুলোকে তাদের দেশের ভেতরে আশ্রয় দেয় ও বিনামূল্যের জ্বালানি সরবরাহ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উপযোগী করে রাখে।[২০৩] কিন্তু পাকিস্তান একতরফা যুদ্ধবিরতি ও আত্মসমর্পণের ঘোষণা দিলে ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি ইরানের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করেন, যাতে অন্য কোনো দেশ পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশ দখল করে নেওয়ার আগেই জোরপূর্বক পাকিস্তান আক্রমণ করে যেকোনো মূল্যে প্রদেশটিকে ইরানের বেলুচিস্তান অংশের সাথে একীভূত করে নেওয়া যায়।[২০৪]

Remove ads

জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে

সারাংশ

প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে এবং বিদেশে যুদ্ধের সময় থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চিত্রিত অসংখ্য শিল্পকর্ম রয়েছে। কনসার্ট ফর বাংলাদেশ বিটলসের সদস্যদের দ্বারা সংগঠিত কনসার্টটি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিবাদ সঙ্গীতের জন্য একটি বড় ঘটনা ছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এর জন্য রেকর্ড করা এবং সম্প্রচারিত গানগুলিকে এখনও বাংলাদেশী প্রতিবাদ গানগুলির মধ্যে সেরা বলে মনে করা হয়।

যুদ্ধের সময় নির্মিত চারটি তথ্যচিত্র হচ্ছে জহির রায়হান এর 'স্টপ জেনোসাইড' এবং 'এ স্টেট ইজ বোর্ন', বাবুল চৌধুরীর 'ইনোসেন্ট মিলিয়নস', আলমগীর কবিরের 'মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্মিত চলচ্চিত্র মুক্তিযোদ্ধা '- বাংলাদেশ এ তৈরি প্রথম চলচ্চিত্র, যেমনটি পূর্ব পাকিস্তানে বা ভারতে তৈরি হয়েছিল, বাংলাদেশের বড় বড় সংস্থাগুলিও ছিল। মুক্তির গান হল যুদ্ধের সময় লেয়ার লেভিনের ফুটেজ শটের উপর ভিত্তি করে নির্মিত সবচেয়ে প্রশংসিত বাংলাদেশী ডকুমেন্টারি, এর নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং ক্যাথরিন মাসুদ। পরিচালকরা দুটি ধারাবাহিকে চলচ্চিত্রটি তৈরি করেছেন- স্বাধীনতার গল্প এবং 'নারীর কথা'। একই বিষয়ের উপর তাদের আরেকটি চলচ্চিত্র, মাটির ময়না , কান চলচ্চিত্র উৎসবে FIPRESCII পুরস্কার জিতেছে।

মুক্তিযুদ্ধে লিখিত বহু কবিতা ও উপন্যাস রয়েছে, যার মধ্যে যুদ্ধের সময় শামসুর রহমানের বিখ্যাত কবিতা রয়েছে। এটি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশী সাহিত্যের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত বিষয়। যুদ্ধ স্মরণে নির্মিত স্মৃতিগুলি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্মৃতিস্তম্ভ।

Remove ads

আরও দেখুন

টীকা

- শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে দিবাগত রাতে ধানমন্ডি ৩২ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণ করেন এবং ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম শহরের অদূরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি প্রচার করা হয়।

- শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল ইংরেজি ভাষায়। ঘোষণাটি ও এর অনূদিত সংস্করণ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী ষষ্ঠ তফসিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

- ২৫শে মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বিদেশি সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। তাদের অন্যতম ব্রিটিশ দৈনিক ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর ভারত প্রতিনিধি ডেভিড লোশাক তার পাকিস্তান ক্রাইসিস বইয়ে ক্ষীণকণ্ঠে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ভাষণের উল্লেখ করেছেন, যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বেতারের কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে আসছিল। তাতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করার উল্লেখ ছিল। ডেভিড লোশাক শেখ মুজিবের বার্তাটি পূর্ব থেকে ধারণকৃত মনে হয়েছিল বলেও মন্তব্য করেন।

- পাকিস্তানিরা ঢাকা দখলের পর ২৬শে মার্চ ঢাকা বেতার কেন্দ্র দখল করে “রেডিও পাকিস্তান ঢাকা” হিসেবে নামকরণ করে। পাকিস্তান সরকার রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে গোপনে “স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র” যাত্রা শুরু করে এবং মূল ঘটনা সম্প্রচার করতে থাকে।

- ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর “বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষক” নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) শেখ মুজিবুর রহমানের স্থলে জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বলে প্রচার করে। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্রের মুদ্রিত সংকলন প্রকাশের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ১৫ খণ্ডের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, যা ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুনর্মুদ্রিত হয়। উভয় মুদ্রণের তৃতীয় খণ্ডে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ প্রথম এবং জিয়াউর রহমান ২৭শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে ১৫ খণ্ডের বই সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যাতে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক এবং তার দ্বিতীয় ঘোষণার তারিখ ২৮শে মার্চ বলে উল্লেখ করা হয়। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুন বাংলাদেশের উচ্চ আদালত শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষক বলে রায় দেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডটি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা করেন।

- ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানে জিয়াউর রহমান দুইবার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। প্রথমবার তিনি নিজেকে “রাষ্ট্রপ্রধান” পরিচয় দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। পরে দ্বিতীয়বার শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। জিয়াউর রহমানের প্রথম ঘোষণাটি “নিরাপত্তার কারণে” নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দ্বিতীয় ঘোষণাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র-এর তৃতীয় খণ্ডে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

- প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিয়ে যাওয়া “আল বদর” বাহিনী নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছিল। রায়েরবাজার হত্যকাণ্ড থেকে বেঁচে ফেরা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী দেলওয়ার হোসেন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিয়ে হত্যাকারীদের বাঙালি বলে বর্ণনা করেছেন।

- আর্চার ব্লাড#ব্লাড টেলিগ্রাম দ্রষ্টব্য।

তথ্যসূত্র

আরও পড়ুন

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads