热门问题

时间线

聊天

视角

台湾话

台灣的通行語,官方名稱是臺灣台語,通行臺灣的閩南語分支 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

台湾话(白话字:Tâi-oân-ōe;台罗:Tâi-uân-uē),又称为台湾台语或台湾闽南语(Tâi-uân Bân-lâm-gí)[7],通称台语(Tâi-gí / Tâi-gú / Tâi-gír),是通行于台湾及澎湖群岛的语言,也是闽南裔台湾人的母语,现列为中华民国国家语言之一。其为汉语闽南语泉漳片的在地化变体,与发源地福建南部的泉漳片相比,主要特点是有日语借词,平埔语底层词,且整体而言声调相当统一,与福建之同安话声调相近[8],而口音上的“偏泉”、“偏漳”主要是表现在个别韵母[9]。

台湾话起源于荷治时期由荷兰当局召募至台湾开垦的福建移民,并伴随着1661年明代末期郑成功率领泉漳乡亲军队自同安县之金门渡海出兵征服大员而广泛传播至台湾,且自此始接连被明郑与清治台湾政府视为教育语言。自17世纪中叶起,特别是在渡台禁令解除后,由于大量的闽南及粤东地区的移民入居台湾,使得其中来自于福建泉州府和漳州府的闽南民系移民的母语,伴随着居住领域的扩张而扩散至台湾各地,形成今日所知的台湾话,并成为台湾全境的通用语之一。其后之日治时代,则以同安话或厦门话为标准音,官方并授权或主编出版了许多与日语对译之作品。

日治后期台湾总督府更颁布《台日大辞典》以台湾话对译日语,并建立日语假名拼读系统。[10] 尽管在日治及战后时期,官方先后推行日语与中华民国国语(现代标准汉语),台湾话在现今的台湾依然普遍可闻。根据2009年《台湾年鉴》,台湾民众约有73%能够说台湾话[11]。战后初期,小学是可以使用台湾话来教授汉文的,不过在历经国语政策后,华语成为台湾教育体制中绝对性的教学语言,并且由于书写上存有多种标准,导致台湾话面临传承危机。

Remove ads

名称

“台语”一词于1849年台湾府儒学训导刘家谋的著作已使用。[12]“台湾话”一词则在直隶总督李鸿章于1874年的信函中可以见到。[13][14]台湾总督府所实施的全台湾户籍调查中,以该语言为母语的闽南族群占当时台湾人口的8成,使得该语言成为台湾大多数平原地区的自然共通语,因此被命名“台湾语”(日语:台湾語〔臺灣語〕/たいわんご} Taiwan go */?),涉及该语言的著作则以此名称出版。[a][15][16][17]

“闽南语”一词最早出现于自语言学家卢戆章于1921年编写的《闽南语注音字母》。中华民国政府推行国语政策后,于1967年将当时一般人所习称之“台语”、“台湾话”字样,更改为“闽南语”、“闽南话”。[18]此后,亦称“台湾闽南语”。2021年,中华民国文化部部长李永得表示将把台湾闽南语的名称改为“台湾台语”,[19]并于2022年建议各机关应优先使用“台湾原住民族语、台湾客语、台湾台语、马祖语、台湾手语”为台湾固有族群语言的官方书面名称。[20]

台湾话的其他名称,尚有“学佬话”、“鹤佬话”、“河佬话”、“河洛话”、“和乐话”、“福佬话”、“福建语”、“咱人话”及“福尔摩沙汉语”等。[21][22][23]

Remove ads

历史

明朝末年,战乱频频,陆续有闽南、粤东籍移民渡海抵台。最初进行集体移民与农业开垦者,首推渡日海商颜思齐与郑芝龙。颜思齐于1622年,率领部下占据笨港(今云林县北港镇),进而开拓诸罗山(今嘉义市)。颜氏死后,郑芝龙继承头领地位,遂横行于台湾海峡。1628年,接受明朝招安。[24]崇祯年间,福建地区连年饥荒,郑芝龙建议福建巡抚熊文灿,招民数万人并给予“三金一牛”(一人白银三两、三人耕牛一头),吸引至台湾开垦。[25] 虽然不少人在经济改善后即返回家乡,但亦有一部分占据平原土地、落地生根,并将闽南语一并传播至台湾。

1624年及1626年,荷兰、西班牙先后占领大员(今台南市安平区)及鸡笼(今基隆市)。在荷兰人统治台湾的40年中,曾召募更多泉、漳甚至客籍汉人开垦台湾。在长期与平埔原住民杂处与荷兰人的统治下,随移民来台的闽南语亦开始出现别于原乡的变化[26]。

明末郑成功抗清失败后,1661年率大军攻占台湾、驱除荷人。郑家出身泉州,明郑之文教制度的定立者陈永华参军,是同安人,而其所带来的军民大多数是泉州人。因此,此时在台湾的闽南语以泉州音为优势[27]。

1683年,施琅攻台,明郑覆亡,清廷正式统治台湾。在清廷统治台湾的212年间,闽人来台人数激增,其中又以泉漳最多,闽南语亦随移民传播至台湾各地。虽然不停地发生械斗,但日后由于交通发达、泉漳居民混居,使得泉漳两腔开始混合。除了宜兰(漳州腔)、鹿港与台西(泉州腔)等少数地区保存较纯正的口音以外,台湾各地多通用一种“不漳不泉”,或“亦漳亦泉”的新闽南语。洪惟仁等语言学家称为泉漳滥,即泉漳混合之意。[28]

值得一提的是,1842年厦门港成为五口通商口岸之一,逐渐成为闽南地区对外的门户。厦门港自古隶属于泉州同安县,位于同安县之西南端,而同安县位于泉州府最西边靠近漳州府,厦门话因其厦门港经济地位而取代泉州话成为闽南语代表腔。[29]

甲午战争后,1895年战败的清政府将台湾割让予日本。在日治时期,教育方面推行日语为国语的政策,日语在政治上占尽优势,亦成为族际公用语之一。然而,台湾话、客家话、阿美语及泰雅语亦自日语大量吸收新词汇,例如厕所称“便所”(piān-sóo)、面积单位“坪”(pênn)等,甚至直接借用日语音如煤气称为“瓦斯(Gas)”(日语:ガス,罗马字:Gasu)、摩托车(Autobike)称为“欧都迈”(日语:オートバイク,罗马字:Ōtobaiku)等,使得与原乡语言略有区别。

日治末期皇民化运动推行国语家庭政策,使得都市地区台湾人习操日语。直到1945年日本战败方言一度复兴,但台湾话及客家话已受到冲击,使得文读系统衰落,成为纯粹的生活语言。[30]此后,一般人已难以台湾话读出诗词或古文,反之香港人至今仍能以粤语朗读。

1945年,中华民国国民政府接管台湾后,因其在中国大陆的国共内战战败,带着大批军队与难民撤退至台湾,使得台湾人口由600万遽增至800万,为台湾有史以来规模最大的一次移民活动。其后中华民国政府以国语运动积极推行中华民国国语(为现代标准汉语,属官话),广泛使用于媒体及公共场所,并在校园里禁止其它非官话语言(包含原住民语言),遂使台湾话渐渐式微。

Remove ads

依据学者预测,因近年来国语(官话)完全普及且占优势,加上经历台湾话断层的老一辈不常用它来与晚辈交谈,且在学校并未学得适当工具来表达,若无加强教育传承,该语言恐在21世纪末到22世纪初(甚至更早)便会消逝[31][32][33]。教育部自2010年起开办台湾闽南语能力认证,累积超过4万6千多人报名,每年超过1万人报考[34]。在2017年,20~30岁之间台语族群后代的年轻人在经过16年的母语教育,因与国语上课时数严重不对等、未能用台湾话教课全面落实在各科达成生活化目标,致使会流利讲的学生依然未增加。发音不对、词不达意的字仍时不时出现[35]。台北市长柯文哲亦表示,他的儿女也慢慢不讲台湾话,台湾话作为母语,传承出现困难[36]。在文化部拟定国家语言发展法草案时,其所召开的公听会中即有人呼吁成立使用全台湾话教育的公共性质台语电视台及台语发展委员会[37],希望占比高的台湾话人口能用自己的税收,也花在挽救自己后代的母语上,使政府资源在语言呈现上过去长期不成比例的现象能正常化。[38]

2018年,教育部《本土语言资讯网》指出,1986年-1994年出生的台湾人说台湾话的比例已降到22.3%[39]。台北医学大学兼任讲师张嘉䜩表示,大学生不擅长台湾话已不局限于台湾北部地区,连中部以南,包括云林、嘉义、台南和高雄的年轻一代的程度也很差。依照联合国LVA的标准,世代传承明显较接近第三级的“明确危险”。[40]

主计总处于2020年的统计资料显示,全台主要沟通语言为台湾话者占31.7%,作为次要语言则占54.3%。各年龄层方面,65岁以上有 65.9% 人口将台湾话作为主要语言,但随年龄渐降,使用比例也渐降,其中6至14岁的族群仅7.4%将台湾话作为主要使用语言。[1]

一些国家的台湾裔家庭有能力讲台语,如在美国长大的知名女主持人谢怡芬能说台语和英语,回台之后主持旅游节目和儿童节目,她认为母语教育很重要[41][42]。以及AI教父辉达创办人黄仁勋,2023年不仅在国立台湾大学毕业致词中用记忆里的台语开场讲了一段才用英语,隔年面对记者以英语提问时,以台语问其它人:“伊袂晓讲台湾话乎”,期盼女记者能使用台语,因此让记者抢着答说:“会晓,会晓,我会晓讲”,并询问黄仁勋:“汝想欲食啥”,他笑着回答:“拢总欲食”。[43][44][45]

Remove ads

与厦门话的关系

在所有的闽南语语系当中,台湾话与厦门话在腔调上最为接近[46],这两种方言在方言形成的角度来说有以下四种特征:

- 台湾各大城市的居民是从泉州府、漳州府搬迁到台湾早期开发地再搬迁至大城市的,而各大城市漳泉籍居民融合,口音也趋向混合;语言学家杜嘉德在清末《厦英大辞典》序言与附录指出厦门语(闽南语)本土内部有4种固有真正方言:漳州话、晋州话(泉州话)、同安话、厦门话, 而在台湾则上述各种方言混在一起,[47][48] 并在附录 II“声调差异” 把闽南语声调分为三种:漳州腔、泉州腔、同安腔,并说同安与厦门之间腔调大同小异;[8] 且厦门自古属同安县,厦门话并不能简单的用“不漳不泉的漳泉滥”来理解, 它应该是在同安话的基础上进一步和其他闽南次方言融合所形成的。[49]

- 1662年明末清初郑成功自原属泉州府同安县之金门出师征服台湾以后,同安人陈永华参军就已在台南府城奠定台湾以后230多年以台南为中心的以闽南语为教育语言的文教体制, 其后泉漳移民大举移居台湾,因此台南方言作为台湾主流通行语时间相对早;且语言学家吴守礼认为台南市的方言是福建省同安方言的色彩较浓,[50] 更有“台南同安腔”之称;[51] 而杜嘉德则在《厦英大辞典》附录 III 指出厦门话是在清末南京条约后因通商港口地位后才忽然被高度重视,在此之前厦门话并不被注意。[52]

- 1895年因甲午战争而使台澎被割让日本后,以台北为中心的日治时期的台湾曾长期将同安话/厦门话发音奉为标准音而编纂辞书。[53] 1916年台湾教育家刘克明甄选在地理和语言上都位于闽南地区之正中且在台湾最为通用的同安话为标准音、由台湾总督府总务长官下村宏作序、经语言学家小川尚义校阅而编撰出版《国语对译台语大成》;[9] 1932年小川尚义再以厦门音(同安话之变体[2])为标准音、以台湾总督府官方名义编撰出版《台日大辞典》,再加上与此同时期台湾已有台湾放送协会等现代大众广播,对全台湾腔调更趋向 同安/厦门腔调起推进作用。

- 原属泉州府同安县的厦门和泉州其他县份以及漳州之间的来往未有长久间断过,而台湾跟闽南地区往来在国共两党对立时期曾有间断数十年。台湾由于交通、高等教育制度、电视、广播事业发达,工业、商业、义务役兵役、就业、就学所带来人口的流动量和交流量远超过闽南地区,以致于台湾话相对于闽南地区内部差异较小,互相通话较无阻碍。而厦门话虽被称为“闽南话之代表”,但使用范围只限于厦门市和它的近郊,不论是人口或地域,文艺或媒体,都不如台湾话。

Remove ads

厦门话中,柳声母[l]接近于浊齿龈塞音[d](鼻化韵母时作齿龈鼻音[n])和浊双唇塞音[b](鼻化韵母时作双唇鼻音[m])的对应[54]。

自厦门港1842年后成为通商口岸以后,厦门话因其港口经济地位而逐渐成为闽南语的代表方言,取代了早期泉州话与漳州话的地位[55]。而台湾在日治时期直到1940、50年代,也确实有把厦门话视为台湾话的标准语并加以仿效的倾向[56],但这种观念由于后来两岸分治,现在已经消失。当今台湾民间语言及媒体语言、字典词典及教科书的编辑,所使用的都是台湾实际通行腔,而非厦门话。[57]

方言差

偏泉腔

偏漳腔

混合腔

台湾的汉人移民多来自明清的泉州府(44.8%)和漳州府(35.2%),由原乡带来的语音,便随移民传播至全台。而后交通逐渐发达,人口流动容易,致使台湾话趋向泉州口音、漳州口音混合,形成“漳泉滥”(洪惟仁,1987年)。由于各地漳泉裔移民多寡不同,混合程度亦不相同,因此有的地方略偏泉,有的地方略偏漳。但各地腔调还是存在些微差异,主要可分为“偏泉腔”、“偏漳腔”、“混合腔”。

泉州话口音又因为原乡所在县份不同,又细分三邑腔(40.3%)、同安腔(32.5%)、安溪腔(25.9%)等三种主要口音。偏泉腔流行于沿海地区与平原地区,也被称为“海口腔”。中华民国教育部《台湾台语常用词辞典》主要收录鹿港(偏三邑)、三峡(偏安溪)、台北(偏同安)、新竹(偏三邑和同安)、金门(偏同安)、马公(偏同安)六大地区之偏泉腔。

台湾话的地方差异,其实就是漳泉滥比例的不同而已,是一条光谱上的不同位置,以鹿港口音为偏泉腔的极端,宜兰口音为偏漳腔的极端。而最年轻的高雄口音与台东口音是二度移民的结果,最接近“台湾优势腔”(通行腔 / 普通腔[59])[b]。以全台而言,一般来说辞汇和韵母泉州话和漳州话都兼具,调值则偏向泉州同安腔。[8][9] 中华民国教育部出版的《台湾闽南语常用词辞典》选定最接近通行腔的“高雄混合腔”做为主音读,另一个同样具优势地位的“台北偏泉腔”则为第二优势腔[60]。

语言学家洪惟仁将台湾话的腔调分为三大腔,并在其下细分。虽然台湾分为三大腔,但彼此间的差异并不像泉州话、漳州话间那么大,因此这三种腔彼此间沟通上困难度不高。而各大腔中的小腔调间,更只是词汇或是少部分发音差异,彼此沟通无大碍。[58][61]

此章节包含过多仅特定读者会感兴趣的过度细节内容。 |

语音

台湾话与其他汉语族语言同为声调语言,声调在语句中有辨义作用,亦有不少繁复的变调规则。台湾话继承闽南语文(文读)、白(白话)异读的音韵体系,亦即同一汉字常有文白发音不同的情形[64]。白话音是日常生活语言的发音;文读音则是阅读汉语古文经典时的读音。目前在生活词汇使用上,文白交叠的情形所在多有,但不致造成沟通的困难。

闽南语不能与闽东语、客家语、粤语对谈,与操官话者更全然无法理解,清代常以笔谈沟通。例如,在康熙年至雍正年间担任巡视台湾监察御史一职的顺天府大兴县(今属北京市)人黄叔璥,在其所撰之《台海使槎录》一书的记载台湾道习俗的章节中表示:

郡中𫛞舌鸟语,全不可晓。如刘呼涝、陈呼澹、庄呼曾、张呼丢。余与吴侍御两姓,吴呼作袄,黄则无音,厄影切,更为难省。[65]

台湾话的子音(声母)包括以下语音,下排以中华民国教育部官方的两套标准“台罗拼音”(Tâi-Lô)与“台语方音符号”等拼写系统为例:

上表中以语音作区别,实际上若以音位来区别,[m], [n], [ŋ], [ʨ], [ʨʰ], [ɕ], [ʥ]都只是[b], [l], [g], [ʦ], [ʦʰ], [s], [ʣ]的同位异音(条件变异),不是实际上的音位。[m], [n], [ŋ]为[b], [l], [g]后接鼻化韵母时的音变,[ʨ], [ʨʰ], [ɕ], [ʥ]为[ʦ], [ʦʰ], [s], [ʣ]后接[i]介音时的音变。

入、热两声母在泉腔中发为[ʥ]、[ʣ],在漳腔中发为[ʑ]、[z]。但在年轻一代,泉腔已多改发为[l][66];而漳腔则在部分福佬客聚集地区将[ʑ](ㆢ)改发为[g],但[z](ㆡ)则保持原音。[67][68]台南关庙、归仁,高雄茄萣一带,会把[ʦʰ]读成[s],然而当地的青年层已逐渐失去此特色。

浊塞音/b/, /d/, /g/来自古时同位鼻音/m/, /n/, /ŋ/去鼻塞音化而分化出来,因而/b/, /d/, /g/只能接非鼻音韵母,其中/d/后跟来母/l/合流为同音位。在1800年出版的闽南语音韵书籍《汇音妙悟》即视去鼻、鼻音这两组为同音位,使用同字母[69],现今中国大陆的闽南方言拼音方案仍是将两组以同符号标示,以后接是否鼻音韵母来区别发音。这组浊塞音阻塞接近其同位鼻音,阻塞感有时不明显,有时可能有些许前鼻音,此时严式的国际音标可写成[mb], [ŋg], [nl][ac][70][71],有时则毫无前鼻音,是纯浊音[72]。有学者认为/b/声母有[b]、[bβ]、[β]变体,/g/声母则有[g]、[ɡɣ]、[ɣ]变体[73]。受到华语的影响,青年层/b/、/m/不分的情形愈发普遍,而/ŋ/、/g/则常常在语流中被省略。

台罗拼音中/l/声母的发音有很多说法,有学者认为是浊齿龈塞音(d)[74][71];或阻塞感极接近浊齿龈塞音(d)的齿龈边音(l)[75][76];或老派发齿龈塞音(d),新派发齿龈边音(l)[77];或音韵地位是d,实际在前、高元音也念浊齿龈塞音(d),只有在低、后元音之前念成齿龈边音(l)[78];或是齿龈闪音(ɾ)[79];或浊齿龈塞音(d)、浊齿龈边音(l)跟齿龈闪音(ɾ)都是/l/声母不同情况下的变体[73]。

台湾话在绝大多数的地区使用6个母音,一些地区使用5个,仅有部分泉州腔较浓厚的地区保留泉州特有元音,以下以括号表示非优势腔使用的母音。台湾无纯漳腔或纯泉腔,均有混合,因此并非偏泉腔就一定没有漳腔音,也非偏漳腔就一定没有泉腔音。

歌韵(台罗:o)是个相当不稳定的音类,在台湾话中原本只有[o](ㄛ)的读法;但在二十世纪后以台南为中心开始逐渐变为[ə][ad][81],后逐渐扩展到整个中南部(新竹以南)[82][83]。而北台湾除了/o/继续发为[o]外,亦有学者认为部分腔调[o]已经并入[ɔ][84]。中华民国教育部的台罗拼音以高雄音为第一优势腔,歌韵采用了[ə]的说法。但要明确区分南北腔调时,歌韵[ə]会被标为or,把o留给北部腔。[85]

央母音 [ɨ](鱼韵)和[ə][ae](火韵[af])仅存在泉腔(安溪、南安腔)较浓厚的地区。此两音在台湾已大量流失,在老年人有此两音的地区,其儿童发这类字用此两音的比率已是老年人的四分之一以下。[87]

[ɛ](家韵)仅存在漳腔较浓厚的地区,然今已残存不多,仅彰化永靖一带老一辈有存留[88]。台罗的/ing/,当地老辈读作[ɛŋ]。“家”在优势腔文读音[ka],白读音[ke],在该地文白均读为[kɛ]。

台罗的/ing/、/ik/,偏漳腔的[ɪ]有明显复元音化为[ɪe]或[ɪə]的倾向[77],[ə]或[e]是过渡音。现今主流台湾话也常出现 [ɪəŋ]、[ɪək̚]。

台罗的/ian/、/iat/,音读[iɛn]、[iɛt̚],在口语中有一部分人将介音i省略而读为[en]与[et̚],但此音节的简化形式并未全面普及,还有许多人保留介音i。[89]

泉腔无[ẽ](/enn/)的音,发为[ĩ](/inn/)。部分漳腔(主要是台南腔)无[ũ](/unn/)的音,发为[ɔ̃](/onn/),分布于台南附近。[90]

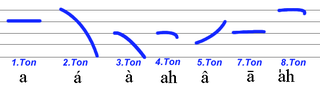

传统声调名称,分平、上、去、入四声,四声又各分阴、阳,共八个声调,清音为阴调,浊音为阳调。今闽南语泉州话(不包括同安话)、台湾话偏泉鹿港腔完整地保留了传统的八声;而台湾话优势腔与偏漳腔、漳州话、同安话、厦门话只保留七个声调,将阳上声混入阴上声或阳去声(传统声韵学的说法是“浊上归去”,而剩余上声已不分阴、阳)[91],因此基本上台湾只有七个声调。以下调值和调性描述以高雄腔和台北腔为准。为了列出保留阳上音的调值,另列鹿港腔,鹿港腔本调中虽然只有六种调值,但因为其中两调变调后会各产生两种不同的调值,所以仍视为有八个声调。[91]。对于这七个声调,可使用口诀“衫短裤阔,人矮鼻直”来帮助记忆[92]。

- 入声韵尾有[p̚]、[t̚]、[k̚]、[ʔ]四种,拼音写作-p, -t, -k, -h,方音符号写作ㆴ、ㆵ、ㆶ、ㆷ。分别为-m, -n, -ng, 无韵尾的对应入声。例如kap为kam的入声,而非ka有kap, kat, kak, kah四种入声(ka仅有kah一种入声)。

- 轻声用两个连字号表示,连字号后面的字轻读,连字号前的字重读且不变调。例如表示后天的“后日”(āu--ji̍t)。

- 第八调在台湾各地有许多不同的变体,中北部混同于阴入的中短调变体被认为是最具竞争力的变体,在台中、台南、台北、台东、彰化、花莲、宜兰、高雄的调查中皆有发现此变体[93]。

- 台湾各地的阳入喉塞尾存在程度不一的舒化(意即失去h韵尾),北部舒化后同读第七调,南部则读53(近似台北腔第二调)。

- 台湾部分地区的阳入喉塞尾本调有并入第四调的趋势(调值32)。

- 第九声出现于日语词、合音及三连音首字和部分语句。

- 台湾话部分字没有固定声调,像是语助词、感叹词、语法词等,在台罗会标为-h 入声尾,并标为轻声。例如“啊”标为 --ah。[96]

台湾话继承闽南语绝大多数特色,包括普遍出现的连读变调。一般连读变调遵循规律性,但也有一些特殊现象[97],偏泉腔的新一代使用者,其发音虽然仍保留偏泉音,但下表中的变调已慢慢不用,都变得与偏漳腔无异。而下表中的鹿港腔为老鹿港腔,新一代的鹿港腔变调也逐渐向优势腔变调方式靠拢[97]。

句法

台语很重要的特色是用本调变调间的转调差异在解析句子。为了正确无误看出台语罗马字的句子结构,需形成一套真正具备台语完整语音元素的文字系统,因而在此处的本调示意除了沿用原有句尾的标点符号外,同时在分词尾下方位置引入了新增加的标点符号来表示该音是否转调,即本调音位置的下方也有能指示本调音的标点符号。以台湾台语罗马字拼音说明,本文是以台语优势腔举例,

(用精简的本调标点记号) Tsẹ kám m̄ sī ing-hue-tshiụ̄ hōo guá ê sìn-bu̍t--leh? Guá kah i iok-sok, tán kuânn--lâng ê sị̂ beh koh lâi khuànn--i, lâi khuànn i piàn-tsọng liáu-āu, âng-iạ̄m ê hue-luị́ khui kah muá tshiū-thâu.

(用明显的本调双实线记号) Tse͇ kám m̄ sī ing-hue-tshiū͇ hōo guá ê sìn-bu̍t--leh? Guá kah i iok-sok, tán kuânn--lâng ê sî͇ beh koh lâi khuànn--i, lâi khuànn i piàn-tso͇ng liáu-āu, âng-iā͇m ê hue-luí͇ khui kah muá tshiū-thâu. [98]

(这敢毋是樱花树予我的信物咧? 我佮伊约束,等寒人的时欲阁来看伊, 来看伊变装了后,红艳的花蕊开甲满树头。) [99]

这些本调音“Tse、tshiū、bu̍t、sok、kuânn、sî、khuànn、tsong、āu、iām、luí、thâu”将句子细分出子单位,本调音很常见的是在名词尾,在口语发音转调正确或有本调音位置标记符号的文字下,能让一般人比较没疑惑地听出或者看懂台语句子的主词、受词、补语、副词词组、分词、子句等句子组成单位。相反的,说话者变调错误或者文字拼音没有用本调标点符号,都可能使听者或读者对句子出现短暂的理解障碍。

书写系统

台湾话有数种相异表记系统,大致可分为汉字、罗马拼音、自创文字等。其中教育部已针对汉字、罗马拼音制订标准:

外来语

台湾为多族群、多语言社会,并历经过多次统治者官话转换。中华民国教育部台湾闽南语常用辞典附录所收之外来词有172个。[100]以下依影响深浅作为排列依据。

有些用语非台湾话对于该名词之定式用语,属于使用日语名词之读音作该名词的替代。有些是外语经日本转意之后再转译至台湾的单字或词,依使用者背景或环境因素而会有所不同,有的已较少人用。有部分词汇至今仍只有日语借词,例如“瓦斯”的台语“gasu”;而有些词汇仍绝大多数仍使用日语借音,例如“招牌”的台语“kha̋ng-páng”。[101]

若是一些特殊的日本名词(如日本地名),于现代的台语大多会直接使用日语。

主要源自台湾原住民语言的台湾地名,如“艋舺”这词即来自于北台湾原住民巴赛语的“Vanka / Banka”。[104]

此章节可能包含原创研究。 |

- 疑问句官话化(“吗”、“吧”的使用)

台湾话中本无这样的后缀于疑问句之用法,而是以“敢 kám”、“乎 honnh”等词作为疑问句前缀及后缀,但因受官话影响,已有将其代换的趋势。如:“伊‘敢’是你小弟?”变为“伊是你小弟‘吗’?”、“是按呢‘乎’(honnh)?”变为“是按呢‘吧’!”。 - 以官话词汇直接取代原有之台湾话词汇

如:“歪膏(兼)揤斜 uai-ko(-kiam)-tshi̍h-tshua̍h”(中南部使用较多)、“无七无八”已鲜为使用,而大部分以官话同义之“乱七八糟”取代。 - 叠字形容词消失

台湾话中的叠字形容词(如“躼躼长 lò-lò-tn̂g”)不见于官话中,故此种用法已逐渐失传。台湾话中的叠字形容词对所形容之名词有微调作用,因此用来极为鲜活。尤其用以形容颜色时(如:红记记 âng-kì-kì、黄锦锦 n̂g-gìm-gìm 等),可造出无法以官话形容之微细分别。如:同样是黑色,“乌趖趖 oo-sô-sô”为较一般性之形容,如“彼项物件乌趖趖”(那个东西很黑);而“乌汁汁 oo-tsiap-tsiap”用于形容脏污而不均匀之黑,如“你的手乌汁汁”;而“乌嘛嘛 oo-mah-mah”可用于较抽象之黑,如形容天色的黑。

以上三种黑并无确切之分野,台湾话人口多能心领神会而不至于错用。但由于官话之强势,这种微妙之形容词迅速消失,若偶然见用,听者亦难以领会其间之分别。(其实叠字形容词应为汉语各语支的共同点,在官话(北方汉语)中也屡见不鲜,如用以形容颜色时的“红通通”、“黄澄澄”等;而“乌汁汁”对应“黑擵擵”(hēimāmā)用于形容脏污而不均匀之黑,如“你的手黑擵擵。”;而“乌嘛嘛”对应“黑摸摸”(hēimōmō),可用于较抽象之黑,如天色。) - 词汇定型化

例如颜色方面,因台湾话不太分“蓝”、“绿”,皆称“青 tshenn/tshinn”,例如“青草”、“青山”为绿色;而有时以“青”称蓝色,如“青天”、“海青色”。但今日年轻的台湾人的台湾话,受到官话分清蓝、绿的影响,多有以“蓝 nâ”专指官语的“蓝色”,例如:直接以台湾话称“蓝天”,而不称呼“青天”;而以“青”称绿色之倾向。

- 台湾话发音

持续引进的新事物之名称,如:

而如“整个”,台湾话原本使用同义辞“规个”(kui-ê),但现今也有使用“整个”直接改念台湾话发音(tsíng-kò/kô)使用于口语中。

- 以国语发音

穿插于台湾话句子中,如:谢谢(台语混杂时常发成:seh-seh)、遥控器、大家乐、麦当劳、汉堡、锅贴、硬盘、萤幕等词汇;或一句官话、一句台语,甚至一句话内有官话、台语夹杂混用,即俗称的“鸡母屎半乌白”,愈年轻的台湾人因对台湾话生疏而愈明显有此现象。

文学

清治时期的1885年,由牧师汤玛斯·巴克礼所创办的台湾府城教会报,开辟了台湾人使用白话字(教会罗马字)创作的园地。许多白话文学作家如偕叡廉、柯设偕、林茂生、郑溪泮、赖仁声、蔡培火等人如雨后春笋般出现。[106]

日治时期的台湾话文论战后,赖和、郭秋生等人开始以汉字从事“台湾话”创作。战后,中华民国政府接受盟军的委托接收并管理台湾。两年后,二二八事件爆发,事后宣布全台戒严。戒严时期,台语文学受到打压,不过仍然有一群作家以台语创作,例如:林宗源、向阳、宋泽莱、林央敏、黄劲连、陈明仁、胡民祥、陈雷等。1987年台湾解严后,台语文学作品开始如雨后春笋般大量出现,文类也由初期的诗开始往小说、散文、戏剧等各方面开拓,例如李勤岸、庄柏林、路寒袖、杨允言、蒋为文、蓝淑贞、方耀干、周定邦、张春凰、陈金顺、清文等。[107]

谈到台语小说,最特别的就是“华台相杂”“台华相杂”的创作模式(类似年轻人说话华台语夹杂),作者描述的文字,以国语或台语为行文主体,或轻重不一,如萧丽红所著的《白水湖春梦》,其对话几乎皆为台语(以自创汉字书写)。蒋为文认为,这是一种类似语文学习过程当中的中介语现象,因作者缺乏台语文学主观意识及台语文书写的客观技术,故严格来说还不算是台语文学。[108]

音乐

戏剧

电影

在第二次世界大战结束以后的台湾社会中,于1945年至1949年间,在台湾省电影摄制场所拍摄的少量新闻片之外,并未有电影公司去摄制剧情片,而仅有数家来自于上海的电影公司前来拍摄外景。第一部闽南语电影,是上映于1955年由漳州芗县来台的都马班歌仔戏剧团演出的《六才子西厢记》(因使用16厘米胶卷,票房不佳)。同年,第一部台湾人开拍的闽南语电影,即是《薛平贵与王宝钗》(35厘米胶卷)。[109]

传播媒体

参考资料

参阅

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads