トップQs

タイムライン

チャット

視点

日本語学

日本語を研究の対象とする学問 ウィキペディアから

Remove ads

日本語学(にほんごがく)とは、日本語を研究の対象とする学問である。日本語学を専攻する学者を日本語学者という。

概要

いわゆる個別言語学の1種で、人文科学系に該当する。その目的は日本語の諸現象についての組織立った知識を得ることにあり[1]、日本語を自由に使用するために熟達することを目的とした実用的な学習(語学)とは大いに異なる。

日本語学の主な研究分野としては、以下のようなものがある[2][3]。

- 研究史・研究資料に関するもの

- 音声・音韻の研究に関するもの

- 語彙の研究に関するもの

- 文字・表記の研究に関するもの

- 文章・文体の研究に関するもの

- 文法の研究に関するもの

- 社会言語・言語生活の研究に関するもの

- 地域言語・方言の研究に関するもの

- 数理的研究に関するもの

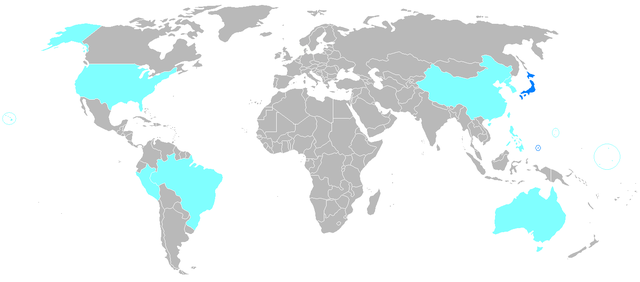

- 海外における日本語研究に関するもの

またこれらのほかに、いわゆる国語国字問題や、国語教育や日本語教育に関する問題を含める考え方も少なからずある[1]。

名称

明治以来の伝統で国語学(こくごがく)と呼ばれることもある[1]。同義語として扱われることが多いが、中立的表現である「日本語学」への移行という全体的な緩やかな方向性はある一方で、例えば大阪大学文学部などの研究室は、日本語学を「現代日本語を中心とした共時的・言語学的研究[6]」とし、国語学を「古代から近世までの古い日本語を文献学的・通時的に研究するもの[7]」と別にしているように、必ずしも同一視できるものでもない。また、「国語学は標準語・中央語の研究に偏重し、言語変種(方言など)が周辺に位置づけられがちだが、日本語学は変種を広く包括できる」という意見も見られる[8]。いずれにせよ、研究対象とする言語が日本語であることに差異は存在しないので、実際のところ「国語学か日本語学か」という選択は二律背反のようなものではないが、学問の名称が何かと問題になるのは、研究に携わる者の考え方が問われていると見ることができる[9]。それは学問としての精神や性質などの在り方に関係してくる[10]。

なお、日本国で中学校および高等学校「国語」の教員免許を取得するに際しては、教育職員免許法施行規則第4条および第5条に基づいて、規定単位数以上履修する必要がある科目の1種に「国語学」が設けられている。この場合、音声言語のみならず、文章表現に関するものを含む。

Remove ads

歴史

要約

視点

日本語を研究する学問の歴史は「日本語学史」(または「国語学史」)と呼ばれる[11][12][注 1]。字義通りに解釈すれば、「近代以降に成立した科学としての歴史」を扱うことになるが、日本語に関心を寄せてきた人々の歴史は長く、古くから様々な分野の人々によって研究が行われ、方法論も多様化してきた[注 2]。すなわち、「誰かが観察した」ということが重要になるので、「反省的に日本語をみる」と考えて差し支えない[17]。とりわけ質量ともに大きな変化が見られるのは明治前後であるが、これは日本語における言語変化というよりも、日本史上の政治的ないし社会的変化に負うところが大きいといえる[18]。

いずれにせよ、言語資料に基づく(あるいは言語資料そのものについての)研究が、時代が下るに連れて精緻なものになって多大な成果を挙げているように[注 3]、日本語学史の研究には注目すべき進展が見られるので、さらに強力に推進することは、日本語研究の新しい分野や方法論の発展に重要であるとされる[19]。例えば細部において、いわゆる「大家」の有名学説がしばしば絶対視されて先行研究の存在が隠れてしまっているなど、個々の研究業績のプライオリティについて必ずしも十分な吟味がされているとは言い難い面があったとしても、その解体が進むことで真価が解明されることもある[20]。観察する者が結果を的確かつ適切に記述しているとは限らないので、記述された内容の考証は必要であるが、反省的な観察は、現代人が眺めていて気づかないような知見を与えてくれることが多い[17]。また、「学説や研究書の特質を正当に評価するためには、書誌学的研究が必要であり、それこそが研究の第一歩である」という意見もある[21][注 4]。

ここでは、一般的な日本文学史での区分に倣い、上代・中古・中世(奈良時代~室町時代)、近世(江戸時代)、近現代(明治以降)の3区分から記述する。

上代・中古・中世

日本語学の萌芽は「自国語の意識化」という自覚的反省から発生した[18]。具体的には、古代における仏教思想との言語接触による学習や、中世における歌学の古典解釈などが、日本語を対象に探求する動機づけとなったのである[23]。あくまでも「実用」を目的として行われてきたのであり、「言語それ自体の解明」を目的に行われてきたのではない[24]。

中国語(漢語)の受容

→「中国の古典の時代別一覧」も参照

割注で「訓高下天云阿麻下效此」、すなわち「天の字はアマと読む」と指定する形で、高天原の訓読を残している。

日本語の相対的な特徴が意識されるようになったのは、漢字における音節の構造に関する学習であった。例えば『古事記』には音注がしばしば付けられているが、これは漢字を借字として用い、中国語で表せない日本語の固有語を1音節ずつ漢字で表記したものであり、いわばこうした表記法は、日本語の音節構造が異なることを認識していた証左と考えられる[25]。また漢文の訓読により、中国語にない助詞・助動詞の要素が意識されるようになり、漢文を読み下す際に必要な「て」「に」「を」「は」などの要素は、当初は点を漢字に添えることで表現していた[注 5]。これが後に片仮名として用いられるようになり、やがては「てにをは」の名で一括されて研究分野の1つとなった。

日本語の1音1音を借字で記すようになった当初は、音韻組織全体に対する意識はまだ弱かったが、平安時代に「天地の詞」「いろは歌」「大為爾の歌」など、あらゆる仮名を1回ずつ集めて誦文にしたものが成立しており、音韻を1つの集団として認識することになった[27]。これらは後に物の順番を示す「いろは順」として用いられ、仮名の手本としても人々の間に一般化している[注 6]。

辞書の出現

こうした漢字の学習に関連して、漢籍を読むための辞書が多く編纂された。国内における辞書編纂の記録として最古のものは『新字』44巻(682年)である[注 7]。これは伝本も逸文も存在しないため、いかなる内容であったかは不明であるが、現存している木簡に字書らしき記載が確認できることから[32]、「書名からして漢字字書の類であろう」と推測される[33]。また、それぞれ逸文として残るのみであるが、『楊氏漢語抄』や『弁色立成』といった和訓を有する漢和辞書が編纂された[34]。

『篆隷万象名義』

『新撰字鏡』

『和名類聚抄』

『類聚名義抄』

『色葉字類抄』

現存する最古の辞書は、空海編と伝えられる『篆隷万象名義』(9世紀頃)である。これは『玉篇』を下敷きに編纂した部首配列の漢字字書で、和訓は一切ないが、当時の日本人にとって使い易いものを目指したものと想像される[35]。伝本が存する最古の漢和辞書『新撰字鏡』(10世紀初頭)は、漢字を部首で配列した上で、和訓を万葉仮名で記している[36]。源順が勤子内親王の依頼で撰進した漢和辞書『和名類聚抄』(934年頃)は、百科辞書の色彩が強く、意味で分類した漢語におおむね和訳を万葉仮名で付しており[37]、佚書の手掛かりを含む貴重な資料でもある[38]。漢字を部首で分類して字音・意義・和訓などを注記した『類聚名義抄』(11世紀末〜12世紀頃)は、その豊富な声点から院政期のアクセント体系を窺い知れる[39]。橘忠兼が編纂した『色葉字類抄』(12世紀)は[注 8]、和訓によって言葉を明らかにすることを目的に「いろは順」を採用した最初の辞書である[41]。いずれの辞書も今日における国語辞典の概念からは程遠いが、言語理解を目的とした日本人によって編纂された辞書として特記されるもので[42]、後世への影響力から資料的価値がある[43][44][45]。

悉曇学との接触

→「中国の仏典の一覧」も参照

天台宗や真言宗などの密教においては、陀羅尼を梵語で読み書きすることが重視されたことなどから、悉曇学の研究が熱心に行われた[46]。こうした空海や円仁などの学僧による研究によって、梵語に整然とした音韻組織が存在することが知られるようになった[47][48]。

例えば平安時代末期に成立したと見られる「五十音図」は、「あ・か・さ・た・な……」の行の並び方が梵語の悉曇章(字母表)の順に酷似しており、悉曇学を通じて日本語の音韻における研究が進んだことを窺わせる。最古の五十音図は、平安時代末期の悉曇学者明覚の『反音作法』に見られる[49]。また、明覚は『悉曇要訣』において、梵語の発音を説明するために日本語の例を多く引用しており、このことからも日本語の音韻組織への関心を見せている[50]。

歌学における展開

歌学は平安時代以降、大いに興隆した。元々は和歌の実作および批評のための学問であったが、やがて古典解釈のために正当な語彙・語法を使用することへの要求が強くなったのである[51]。これが結果として、日本語の古語に関する研究のほか、「てにをは」の研究や仮名遣いへの研究に繋がった。

古語の研究では、語と語の関係を音韻論的に説明することが試みられた。例えば顕昭の『袖中抄』には、「五音相通(五十音の同じ行で音が相通ずること)」や「同韻相通(五十音の同じ段で音が相通ずること)」などの説明が多用されているが、こうした語義の解釈は仙覚の『萬葉集註釈』(1266年~1269年)にも散見される[52]。

本格的な「てにをは」の研究は、鎌倉時代末期から室町時代初期に成立した『手爾葉大概抄』という短い文章によって端緒が付けられた。この文章では、係助詞「ぞ」「こそ」とその結びの関係を論じるなど、「てにをは」について概略的に述べている[53]。また、室町時代には『姉小路式』が著され[注 9]、係助詞「ぞ」「こそ」「や」「か」のほか、終助詞「かな」などの「てにをは」の用法をより詳細に論じている。これは作歌において口語と文語との差異が甚だしくなったことが要因とされる[55]。

多くの勅撰集に作品が選ばれるなど歌人として活躍したほか、古典文学作品の注釈や書写に注力し、アクセント高低等による意識的な仮名の書き分けを行った[56]。

仮名遣いについては、鎌倉時代の初め頃に藤原定家がこれを問題とし、その著作『下官集』において、仮名遣いの基準を前代の平安時代末期の草子類の仮名表記に求め、その規範を示そうとした[57]。とりわけ「お」と「を」の区別については、いずれも平安時代末期にはすでに[wo]の音となり、発音上の区別が無くなっていたことで相当な表記の揺れがあって、格助詞の「を」を除き前例による基準を見出すことができなかった[58]。そこで定家は『下官集』の中で、アクセントが高い言葉を「を」、アクセントが低い言葉を「お」で記している[注 10]。南北朝時代には、行阿がこれを増補して『仮名文字遣』を著した。行阿の姿勢も「基準を古書に求める」というもので、「お」と「を」の区別についても定家仮名遣の原則を踏襲しており、これは後に「定家仮名遣」と呼ばれるに至る[60]。しかし、行阿が『仮名文字遣』を著した頃には日本語にアクセントの一大変化があり、[wo]の音を含む語彙に関しても、定家の時代とはアクセントの高低が異なってしまった[61]。その結果「お」と「を」の仮名遣いについては、定家が示したものと齟齬が生じている。

こうした中世期における歌学の日本語研究の特徴は、少なからず近世期へと引き継がれるが、雑然とした中に法則的なものを自覚するようになるなど、次第に変容した[62]。また、近代以降に学問が分化していく中においても、ある時期までは創作論の枠組みが底流として存在し続けた[63]。

実用的辞書の登場

それまでの辞書は、大陸文化の影響を強く受けていたが、この頃から日本的性格の強いものが出現した[64]。鎌倉時代には、百科辞書『二中歴』、詩作を目的とした『平他字類抄』、事物の起源や語源を解説した『塵袋』や『名語記』なども編まれるようになり、室町時代には、漢詩を詠むことを目的とした『聚分韻略』、漢字の音訓を示した『倭玉篇』、和訳に通俗語も含めた『下学集』、五十音順を採用した最古のものといわれる『温故知新書』、当時の俗語を百科事典的に説明する『運歩色葉集』、国字や漢字などの起源を記した『壒嚢鈔』や『塵添壒嚢鈔』などが編まれた。

黒本植が尊経閣文庫に寄贈した古写本の複製(1937年刊)

15世紀になると、読み書きが広い階層へ普及し始めたことを背景に、日常語の単語を「いろは順」に並べた『節用集』が流布した。漢字熟語を多数掲出して読み仮名を付したもので、意味などの記述はなく、通俗的百科辞書の性格が強い[65]。このように中世末期から近世初期にかけての写本のほか、慶長年間頃までの刊本は「古本節用集」と呼ばれる[65]。なお、江戸時代においては、いわゆる「易林本」を下敷きにした『節用集』として、様々な工夫や仕掛けを施したものが出現している(後述)。

これらの出現は、学問に大衆的性格が強くなったことに伴い、辞書に利便性の高い内容が求められていったことに起因する[64]。「学問のため」というよりは、「言語生活のため」といった性格が強く押し出されて来たことにより、書写のみでしか流布しなかった辞書が、印刷という利便によって大きく変化したのである[66]。

外国人による研究

中世末期から近世前期にかけて、外国人による日本語研究も多く行われた。宣教師が作成(あるいは作成に関与)していることもあり、慣例としては「宗教書」「文学書」「語学書」の3つに分類されることが多い[67]。

例えばイエズス会では、宣教師たちが学ぶべき標準を目的に、日本語とポルトガル語の辞書『日葡辞書』(1603年)が編纂された[68]。これに先行する辞書として、本文だけで約900頁にも及ぶ『羅葡日対訳辞書』(1595年)があるが、邦訳されていないこともあって、ほとんど知られていない[69]。この他にも、漢字の音訓を常に並べて示すように編纂された『落葉集』(1598年)がある[70]。また、同会のロドリゲスによる文法書『日本大文典』(1608年)および『日本小文典』(1620年)は、ラテン語の文法書の伝統に基づいて日本語を分析したもので、資料的価値が高い[71]。

こうした日本におけるキリスト教宣教に関係する文献資料を「キリシタン文献(またはキリシタン資料)」と呼ぶ[72]。そのうち版本に関してはキリシタン版と呼ばれ、例えば『どちりな・きりしたん』や『伊曾保物語』などのキリシタン文学が刊行されている。ほとんどは江戸幕府のキリスト教弾圧政策によって消失してしまったが、数多の知見が包含されているという点においても、きわめて貴重な資料である[72]。また、日本語史における価値に限定してしまうと、歴史的意義を見失うことになりかねないので、キリシタン文献の中でも特に「宗教書」を翻訳物として扱おうとする流れもある[73]。

近世

→「近世日本語」も参照

左から本居宣長、契沖、賀茂真淵。

日本語学は江戸時代において、契沖による古典学以来、秘伝にこだわらない自由な学風が起こり、国学の一分野として高い客観性・実証性を備えるようになる。その目的は、やはり「古典の正確な読解」や「和歌を正格に詠む」という実用性にあった[24]。ただし、詳細については不明な点が多く、個々の語学的考察の意義に関しては、資料的裏付けを得て確定する作業が残されている[74]。

契沖の研究態度

国学が興隆する以前にも、例えば語源学に関しては、幾つかの研究がある。松永貞徳は『和句解』(1662年)を著し、和語をいろは順に並べて1つ1つに解説を記している[注 11]。貝原益軒は『日本釈名』(1700年)を著し、少なからず『和句解』の説を取り入れながら[77]、理論的に整理されている一方で、実証的裏付けに欠けている[78]。新井白石の『東雅』(1719年)は、異文化への視線を持って日本語研究に取り組んだ大著で[79]、『日本釈名』の説を批判しているが、本文には単なる思い付きの類も少なくない[80]。

文献学的方法をもって現在の日本語学の基礎となる現象を数多く指摘した[81]。

そのような中で登場したのが契沖である。契沖は「古典の理解にあたっては現在の価値観を読み込むのではなく、書かれた当時の時代を尊重すべき」と説き、先行する文献や近しい時代の文献の用例を参照して読解する方法を示したことによって、古典の文章の意味を宗教的教義や道徳的教戒へと牽強付会する従来の解釈も排するなど、後世の解釈を無批判に受け入れることを戒めている[82]。これは『万葉集』の注釈書『万葉代匠記』を通じて、文献を博捜して規則性を見出すことにつとめた結果であり、これによって契沖は多くの現象を指摘した[81]。とりわけ仮名遣いについて詳細に観察を行い、『和字正濫鈔』(1695年)を著して、古代は語ごとに仮名遣いが決まっていたことを明らかにした[83]。これに対して橘成員が『倭字古今通例全書』(1696年)で反論したが、契沖はさらに『倭字正通妨抄』(1697年)と『和字正濫要略』(1698年)を著して自身の立場を明らかにした[84]。

賀茂真淵と門下生の研究

門流は「県居派」や「県門」等と称され、主な者に荒木田久老、加藤千蔭、加藤美樹、村田春海などがいる[85]。

こうした契沖の精神を受容して国学の骨組みを作ったのが荷田春満で、それを強固なものにしたのが賀茂真淵である。真淵は『語意考』(1789年)を著し、語義の説明として「延約通略」(「語形の変化は、縮める(約)か、延ばすか、略するか、音通(母音または子音の交替)かによって生じる」という考え方)を示した[86]。これは語の本義を求めて転化を説明するための方法であるが、真淵は言語の時代差に関する意識もあったので、さほど観念的かつ音義的ではないが、恣意的な側面も少なくなかった[87]。また、枕詞について考察した『冠辞考』(1757年)においても、真淵は「末の意」を解くために「本の意」を知ることを必要条件とした[88]。

契沖と同じく「古代の文献における実例を論拠に仮名遣いを示す」という立場を取り、『和字正濫鈔』になかった語彙や証例も採録している[89]。

真淵は多方面にわたって優秀な門人を輩出しており、その中には日本語研究に貢献した者も少なからずいる。例えば楫取魚彦は『古言梯(こげんてい[注 12])』(1765年)において、契沖が『和字正濫鈔』で掲出した語に典拠が掲示されていないものが散見されることを問題視し、『古事記』『日本書紀』『万葉集』などの古典のみならず、新たな資料として『新撰字鏡』などを出典に挙げながら、日本語の姿を明らかにしようとした。魚彦の没後に『古言梯』は、各人によって増補改訂されたものがたびたび出版されており、藤重匹龍『掌中古言梯』(1808年)、村田春海・清水浜臣『古言梯再考増補標註』(1821年)、『袖珍古言梯』(1834年)、山田常典『増補古言梯標註』(1847年)などがある[91][注 13]。こうした流れが後の歴史的仮名遣に繋がっていった[94]。

明治に刊行された版本

本居宣長による展開

帰納的方法によって日本語研究に先駆的な成果を残したが、とりわけ文法研究は数多の門人に引き継がれ、近代以降における文法研究の基礎となった[95]。

同じく真淵門下である本居宣長も、仮名遣いの研究においては大きな功績がある。宣長は『字音仮字用格』(1776年)において、漢字音を仮名で書き表すときにどのような仮名遣いを用いればよいかを論じ、鎌倉時代以来、五十音図で「あいうえを」「わゐうゑお」と記されているという事実を指摘して、今日の「あいうえお」「わゐうゑを」の形にした[96]。また、この他に漢字音の研究としては、『漢字三音考』(1785年)や『地名字音転用例』(1800年)がある。前者は呉音・漢音・唐音の3種の漢字音と国語音について述べたもので、後者は地名に使用されている特殊な用法に見られる法則性を論じたものである[96]。

その一方で、宣長が最も大きな成果を上げたのは、いわゆる係り結びの研究である。係り結びは中世の頃から部分的に論じられていたが[97]、その全体像について宣長は一覧表である『てにをは紐鏡』(1771年)で整理し、さらに『詞の玉緒』(1779年)で和歌を用例に詳説した[98]。文中に「ぞ・の・や・何」が来た場合には文末が連体形、「こそ」が来た場合は已然形で結ばれることを示したのみならず、「は・も」および「徒(ただ=主格などに助詞がつかない場合)」の場合は文末が終止形になることを示したのである[注 14]。なお、この他にも宣長は、門弟の歌文指南のための参考書として、古代語を対象とした『玉あられ』を著している[101]。また、『古事記伝』に語釈の一環として語源に関して言及しているが[102]、宣長は「語源を探るよりも、まずは古人の使用法を知るべき」と考えており[103]、語義が未詳の場合は「名義未思得ず」として牽強付会な語義解釈を放棄して注釈している[104]。

こうした宣長の日本語研究は、いずれも集積された用例という客観的証拠に基づいて帰納的に行われていた[105]。この方法論は宣長の独創ではなく、契沖などからの影響が大きいが、それまでは必ずしも当然の存在でなかった方法論を宣長は、表記研究のみならず文法研究などにまで敷衍させたのである[106]。これらの研究成果は、後に門下生たちによって大きく展開していくことになる(後述)。

富士谷成章の品詞論と活用論

こうした流れとは別に、品詞研究で成果を上げたのは富士谷成章であった。成章は品詞を「名」・「装(よそい)」・「挿頭(かざし)」・「脚結(あゆい)」の4類に分類した[107]。ここには漢学の影響も指摘されるが[注 15]、成章の独自性によるところが大きい[107]。成章は『挿頭抄』(1767年)で今日で言う副詞の類を中心に論じ、『脚結抄』(1778年)では助詞・助動詞を系統立てて分類して、その活用の仕方および意味・用法を詳細に論じた。内容は創見に満ち、今日の品詞研究でも盛んに引き合いに出される[109]。とりわけ『脚結抄』の冒頭に記された「装図(よそいず)」は、動詞・形容詞の活用を整理した表で、後の研究に資するところが大きい[110]。なお、成章の学問は長男の富士谷御杖が継承し、主として「てにをは」について詳細に研究した結果として「言霊倒語論」を提唱したが、過剰なまでに人間の欲望にこだわるあまり、当代の人々と共有できる公共性を持ち合わせておらず、「難解で奇異な議論」として等閑視された[注 16]。

方言研究と用字法

このほかに用字法の研究としては、石塚龍麿が『万葉集』の仮名に2種の書き分けが存在することを示した『仮字用格奥山路』(1798年)がある[113]。これは宣長が『古事記伝』第一巻の「仮字の事」で指摘した着想を発展させたもので、長らく正当な扱いを受けなかったが、近代において橋本進吉が「上代特殊仮名遣の先駆的研究」として再評価した(後述)。なお、上代特殊仮名遣に関連する資料としては、ほかに奥村栄実『古言衣延弁』(1829年)や草鹿砥宣隆『古言別音鈔』(1849年)などがある[114]。また、用字法の研究書として、春登『万葉用字格』(1818年)は、国学者が上代風に作文する際の軌範書となった[115]。

方言研究では、越谷吾山が事績を残している。全部で550項目にわたり約400語を数える大規模な方言集『物類称呼』(1775年)は、各地の異称を同一平面上に並べてみようとする姿勢から[116]、忘れ去られた可能性のある方言語彙を数多く記載しており、高い資料的価値を持つ[117][118]。なお、俳人による方言集は、他に安原貞室の『片言』や小林一茶の『方言雑集』などがある[119]。

辞書の普及

宣長とその学統を引く者たちによる活用研究に多大な影響を与えたほか、『倭訓栞』で後の国語辞典の祖型を確立した[120]。

印刷技術の進歩と学問文化の向上により、近世においては次々と辞書が普及した[121]。とりわけ国学の隆盛は、雅語そのものへの注目をもたらし、後には俚言も一緒に扱った辞書も出現した。その中でもきわめて大部なものとして、谷川士清『倭訓栞』(前中後編、1777年~1887年)[注 17]、太田全斎『俚言集覧』(1797年~1829年に成立)[注 18]、石川雅望『雅言集覧』(1826年~1849年)[注 19]が出現した[注 20]。これらは様々な人々に受容されたが[127]、とりわけ『倭訓栞』は「現代に繋がる国語辞典の祖型を作り上げた」として多大な影響を与えた[128]。

こうした辞書の普及と国学の隆盛は、『新撰字鏡』『和名類聚抄』『類聚名義抄』などの古典化した辞書に対して、研究対象とする関心を高めることになった[129]。主な考証学者に伴信友、狩谷棭斎、黒川春村などがいる[129][130]。

また、印刷技術の進歩は種類に富んだ『節用集』を生むことに繋がった。書体を多様化した『真草二行節用集』(1638年)、意義分類の後にいろは順に排列した『和漢音釈書言字考節用集』(1717年)、検索の便を図るために語彙を仮名で記した際の文字数によって排列した『宝暦新撰早引節用集』(1752年)、百科事典的性格と付録を拡充した『江戸大節用海内蔵』(1863年)などがある[131]。このように近世の『節用集』は、検索方法を様々に模索しているほか、構成や内容によって小型化したり大型化したりなど、写本を中心とした「古本節用集」から大きく展開した[132]。また、項目数も「古本節用集」に比して大いに増加している[133]。

鈴屋門下による精緻化

活用研究は、真淵や士清の説を宣長が継承した後[134][135]、主として宣長の弟子筋によって展開した。鈴木朖は『活語断続譜』(1803年頃成立)を著し、日本語の活用形における役割を記して[136]、活用現象が語の切れ続きによるものであることを明確化した[137]。盲目であった本居春庭は『詞八衢』(1806年)と『詞通路』(1812年)を著し、「鈴屋派」と「富士谷派」の説を融合させて「末代不動の説」を確立した[138]。『詞八衢』では動詞の活用を「四段」「一段」「中二段」「下二段」「変格」の5種類に分類しており[注 21]、『詞通路』では動詞を「自他」「兼用」「延約」の3種の観点により1段から6段に分類している[139]。

「四段の活」「上一段の活」「中二段の活」「下二段の活」は、五十音図の「段」に基づく型で、動詞の活用との関係性を明示した[140]。

その後、『詞八衢』や『詞通路』の欠を補ったり、誤を正したりなどの研究が多く出現した。いわゆる「八衢派」と称される国学者の研究であるが[137]、中でも注目すべきは東条義門の存在である。義門は『山口栞』(1836年)や『活語指南』(1844年)などを著し、それらの中で分類した「将然言[注 22]」「連用言」「截断言[注 23]」「連体言」「已然言」「希求言[注 24]」という6種の活用形は、現在の活用形に継承されている[139]。この他に富樫広蔭は『詞玉橋』(1816年初稿成立、1846年改稿成立、1891年刊)と『辞玉襷』(1829年)を著し、品詞分類や活用研究の組織化と体系化をはかった[145]。また、こうした流れとは別に、鹿持雅澄は『用言変格例』(1858年)を著し、古代日本語の活用形式について起源論を説いた[146]。

品詞研究もまた、主として宣長の弟子筋によって展開した。鈴木朖は『言語四種論』(1824年)を著し、単語を「体の詞」「形状の詞」「作用の詞」「てにをは」の4種に分類して性質を論じた[147]。とりわけ「てにをは」を「心の声なり」と説いて区別したのは、今日の「詞」と「辞」に二分する考え方を導くものとなっている[148]。また、形状と作用の違いについては「活用語尾となる形態素による特定の形態的特徴が存在する」という視点を貫いた[149]。この他にも、富樫広蔭は『詞玉橋』において、単語を「言」「詞」「辞」に分類した上で[注 25]、「辞」を活用の有無から「静辞」と「動辞」に分けている[145]。

日本語の単語および接辞を意味と形態的特徴に基づいて分類した[147]。

語源研究では、同じく朖が『雅語音声考』(1816年)を著し、オノマトペや音象徴による語構成を持つ言葉を「鳥獣虫ノ声」「人ノ声」「万物ノ声」「万ノ形・有様・意・シワザ」の4種に分類した上で、具体例として「ほととぎす」「うぐいす」「からす」などの「ほととぎ」「うぐい」「から」の部分は鳴き声であることを示している[150]。これは冒頭に「言語ハ音声也」という一文を掲げているように、「音声が言語の根本」という言語観に基づいており、一見すると平田篤胤らの音義説を彷彿とさせるが、朖は一音一音に意味があるとしているわけではない[151]。なお、音義説は「国語に霊力が宿っている」という信念が国学者の間で高まるに連れて盛んになっていった[152]。

神代文字の発見と論の展開

篤胤の古道論の影響が色濃く反映されているものとしては、「漢字が伝来する以前の日本に存在していた」とされる神代文字の論がある[153]。神代文字は1700年代に全国で次々と発見され、これが古代文字であるのか否かの真偽論争が盛んに行われるようになったが、例えば真淵や宣長などは、古代文字の存在を認める主張を一蹴した[154]。幕末において神代文字論は、鶴峯戊申『鍥木文字考』(1838年)や『嘉永刪定神代文字考』(1848年)、大国隆正『神字小考』(1840年成)、岩崎長世『神字彙』(1865年)など、ある種の隆盛を極めており、明治以降も古代文字の存在を信じてやまない人々が一定数いた[153]。

なお、神代文字は国語学的に見て完全に否定されており[153]、山田孝雄が「数々の神代文字は篤胤の神代文字存在論に乗じて作成されたもの」と結論づけて以降、神代文字についての研究は停滞した[154]。また、神代文字の資料として『ホツマツタヱ』『ミカサフミ』『フトマニ』といったヲシテ文献などがあるが、ほとんど見向きもされなくなっている[154]。

外国人による研究

辞書編纂や聖書翻訳のほか、医療の普及や近代教育の確立にも貢献した[155]。

この時期においても、外国人による日本語研究が多く行われた。例えばホフマンが著した『日本語文典例証』と『日本語文典』は、古典文献に含まれる日本語がほとんどで[注 26]、少しばかり旧式に映るところはあるが、要所要所において鋭い分析がなされており[157]、その後に与えた影響の大きさから「近代的な日本語文法研究書」とされる[158]。また、ヘボンによる和英辞典『和英語林集成』(1867年)は、後続の宣教師などの日本語習得の負担軽減を目的に編纂されたもので、当時の日本社会の進展を反映する語彙を採集するなど実用性が大きく[159]、1910年の9版まで版を重ねたほか、いわゆるヘボン式ローマ字の基盤を築くなど[注 27]、幅広い分野に多大な影響を与えた[162]。

近代以降

幕末から明治にかけて西洋の言語学が紹介されたことで、日本語学は新たな段階を迎えた。言語研究の在り方が大きく変化したことは、研究史に関する著作が数多く出現したことからも窺い知れる[163][164]。

明治・大正

文法論の発展

近代国語辞書の嚆矢となる辞書のみならず、模範となる日本語文典を完成させた[165]。

欧米の言語学も取り入れつつ、文学研究と関係し合いながら発展した日本語学であったが、無批判に理論を応用したことで、却ってこれまでの蓄積を損なうような日本語研究も少なくなく、あまつさえ過去の日本語研究を容赦なく否定する考え方も出現した[注 28]。こうした中で、古来の日本語研究と西洋言語学とを吟味して文法理論を整理したのが大槻文彦であった。大槻は『言海』の中において「語法指南」(1889年)を記したが[注 29]、これは辞書編纂のために編んだ文典の摘要であったので、大槻は後にこれを増補して『広日本文典』(1897年)とし、体系的な近代的文法学説を作り上げた[171]。この大槻の学説に不徹底な面が残っていることを山田孝雄は『日本文法論』(1908年)で指摘し、西洋の文典のみならず心理学や哲学をも援用して、体系的かつ組織的な近代的文法論「山田文法」を構築した[172]。

辞書編纂法の具現化

大槻が編纂した『言海』(1889年~1891年)は、「日本初の近代的国語辞典」とされる[165]。これは「日本普通語ノ辞書」編纂のために必要な事項を挙げて、近代的辞書編纂法を確立したことにある[173]。元々は文部省で『語彙』という辞書の編纂事業が進められていたが、「あ」「い」「う」「え」の部まで成立したところで頓挫するという結果に終わり[注 30]、これに鑑みた西村茂樹の命により大槻のほぼ独力による編纂が進められたのである。網羅した古典語・日常語を五十音順に見出しを並べて、全ての項目に品詞・漢字表記・語釈を付す徹底した体裁は、後世における辞書の模範的存在となった[注 31]。また、『言海』に採用された歴史的仮名遣いは、一般への普及に繋がった[177]。

重野安繹、三島毅、服部宇之吉の名前が監修にあるが、本書の実質的な編集は三省堂編修所の齋藤精輔が中心となり、読売新聞社にいた同郷の足助直次郎を招き入れて、深井鑑一郎や福田重政と一緒にあたらせたという[178]。なお、辞典における監修者の記載も本書から始まったとされる[179]。

また、漢和辞典においても発展があった。いわゆる文明開化の波に乗って欧米の知識が大量に移入されるようになったのに伴い、漢語が急激に増加したことで、積極的に熟語を収録し始めたのである[180]。そうした中で「初の近代的漢和辞典」とされるのが『漢和大字典』(三省堂、1903年)である。これは熟語を改行して排列した上で語釈を施したほか、総画索引を添えるなどの工夫を凝らしており、以降の漢和辞典の模範となった[181]。

なお、江戸時代より芽生え始めた辞書学は、明治以降において、科学的正確さを加えるようになる。赤堀又次郎が序跋を主とした書誌の道を開拓し[注 32]、小中村清矩によって全体的な鳥瞰が可能になったほか、橋本進吉が啓蒙的役割を果たし、山田孝雄が指導的役割を果たしたが、最も多彩な活動を行ったのは岡田希雄であった[183]。また、理想的な編纂方法論を抽象的に論じたり、できあがった個々の辞書を取り上げて出来ばえを具体的に論評したりなど、様々な辞書論も見られるようになった[184]。

教育との関係

比較言語学や音声学など、留学で身につけた科学的な手法を導入し、国語研究と国語施策の両面を主導した[185]。

日本語研究者の数は高等教育の普及とともに増大した。1897年に東京帝国大学で国語研究室が置かれ、ドイツ帰りの上田万年が初代主任教授として指導的役割を果たした[186]。なお、上田に学んだ弟子には、亀田次郎、金田一京助、新村出、橋本進吉、保科孝一などがいる[186]。

1900年、小学校令施行規則において、教科書で感動詞や字音語の長音を長音符「ー」で書き表すことが定められた[187]。ところが、あまり世評がよくなかったので、文部省は1908年に臨時仮名遣調査委員会を設置し、新たな改定案として「字音仮名遣は全て表音式にする」「国語仮名遣は活用語尾と助詞だけそのままで、その他は表音式にする」というものを出したが、結論らしい結論を得ないまま廃止された[187]。

政策との連なり

明治以降の日本語学は、日本における国語国字問題にも影響を与えてきた。例えば前島密は「漢字御廃止之議」の中で、「国字改良論」のほかに「言文一致論」を提唱した[188]。「国字改良」は森鷗外などの反論によって実現しなかったが[189]、「言文一致」は二葉亭四迷や夏目漱石などによって進んだほか[190][191]、物集高見などが具体的な方法論を示した[192]。

このほか、日本における標準語の形成にも影響を与えてきた。その中心的役割を果たしたのは、文部省内に設置された国語調査委員会(1902年~1913年)で、上田万年が主導した[193]。行われた学術的な研究調査の成果である『音韻調査報告書』(1905年)、『口語法調査報告書』(1906年)、『仮名遣及仮名字体沿革史料』(1909年)、『平家物語の語法』(1914年)、『疑問仮名遣』(前編・1912年、後編・1915年)、『口語法』(1916年)、『口語法別記』(1917年)などは、結果的に日本語研究の近代的方法の基礎を確立することに繋がった[注 33]。国語調査委員会は1913年に廃止されたが、再び国語国字に関する国家的調査機関の設置が強く要望されたので、臨時国語調査会(1921年~1934年)が設置され、いわゆる現代仮名遣いの原型となる仮名遣改定案を可決するなどした[196]。

昭和・平成

言語過程説の出現

言語を客観的存在とする考えや、音声と意味の結合とする考えを徹底的に批判し、言語を「主体的な活動そのもの」と捉える独自の理論を唱えた[197]。

西欧の言語学が伝来してからも日本語学は、相も変わらず歴史的かつ文献学的な研究が主流であった。例えば『校本万葉集』(1924年)に代表される基礎史料の整備は、明治後半から大正にかけて本文批判が精密化したことの証左とされる[198]。

こうした風潮の最中において、言語理論の研究に真正面から取り組んだのが時枝誠記である。時枝は卒業論文「日本ニ於ル言語観念ノ発達及言語研究ノ目的ト其ノ方法(明治以前)[注 34]」(1924年)以来、日本における言語意識を記述するという意図を研究の出発点として、日本語研究における態度や方法について探究していった[200][201][202][203][204]。やがて時枝は「言語とは何ぞや」の解答として、成立させる人間に還元して言語事実を説明することを主張した[151][205][注 35]。これが「言語過程説」と呼ばれる言語観である[注 36]。

時枝はソシュールの言語観を「言語構成観」と呼んで批判し[151][208]、「言語過程説」を日本の伝統的な言語観として位置づけるために、表現者と受容者の存在を常に意識する上での基本となる言語理論の樹立を試みた[注 37]。時枝の研究分野は、「時枝文法」と称される文法論が顕著であるが[注 38]、文章論のほかに国語教育や国語施策への応用研究など、きわめて幅広い範囲にわたっており、いずれも「言語は人間の表現行為、理解行為そのものである」という言語観が通底している[204]。例えば国語国字問題における種々の論議は、それまで日本語学の領域から除外されることもあれば、延長線として「知識の応用部面」ばかりが取り扱われるなど、利用の仕方は様々であったが[210]、この問題を「日本語研究の対象とすべき」と明確に位置づけたのも時枝である[注 39]。また、敬語についても、「いわゆる尊敬語や謙譲語は、素材の上下尊卑といった事物の在り方の表現である」とし、「いわゆる丁寧語のみが、話し手の聞き手に対する敬意の表現である」とした[212][213]。このような時枝の立論は、従来の日本語学における研究方法に対して反省を促しているともいえる[214]。

時枝が提唱した「言語過程説」は、言語哲学とも親和性が高いことから、吉本隆明、三浦つとむ、中村雄二郎といった人々からも注目を集めた[208]。後に時枝は「言語生活史」の体系的記述を企図していたが、これは本人の死去に伴って未完のままに終わった[204]。

方言学の進展

標準語の普及に伴って「方言を顧みる必要はなくなった」と考える識者が続出したことや[215]、国語調査委員会による膨大な調査結果の資料が関東大震災によって焼失したことなどから[216]、方言研究は大正期に一旦衰退したが、昭和初期に至って再び活況を呈するようになった。中でも特筆に値するのが、東条操の「方言区画論」と、柳田國男の「方言周圏論」である。この2つは対立する学説として受け取られることが多いが、方言語彙の中に「周圏論」で説明できるものがあることは確かであるし、東西方言の対立に対応する事実によって全国の方言が幾つかの区画に分類されることも確かであるから、決して相容れない学説とは言い難い[217]。

1927年3月に東条は『大日本方言地図』と『国語の方言区画』を出版し、全国を「内地」と「琉球」に二分し、次いで「内地」を「本州」と「九州」に分け、さらに「本州」を「東部」「中部」「西部」に三分した[216]。その後、幾度の修正を加えていき、最終的には1953年に発表した『日本方言学』において、「東部方言」「西部方言」「九州方言」の3つに落着した[218]。

文献に記録されない庶民の生活や伝承の中に日本文化の古層を探ろうとする趣旨から、日本語研究では話し言葉や方言を重視した[219]。

一方で柳田は、同年4月に論文「蝸牛考」を『人類学雑誌』に連載した[216]。これは「日本の各地では蝸牛をどのように呼ぶのか」という調査結果を発表したもので、ヨーロッパで発達した言語地理学の方法論を日本語の方言に適用したのである[220]。その過程において柳田は「京都を中心として同心円状に分布している」という事実を発見し、「方言は文化の中心地で生まれた言葉が順次周囲に拡散して成立したもの」とした[219]。こうした考えは、近世以前から認められる「古語は方言に残る」という考え[注 40]とも合致することから[注 41]、方言形成の過程を解釈する際の説明原理として広く受容されるに至った[219][220]。なお、柳田は「蝸牛考」以外にも方言に関係する文章を多く執筆している[224]。また、柳田は「民俗学を帰納的に高めたい」という思いから、1929年より「民俗語彙」の収集に精力を傾けるようになり、その成果として1938年から1939年にかけて『民俗伝承』誌上に「妖怪名彙」を発表している[225][注 42]。

この他に注目すべき研究としては、比較言語学の手法を応用した比較方言学がある[220]。例えば服部四郎は、諸方言のアクセントに整然とした型の対応が見られることを指摘し、方言間における系統について論じた[228]。こうした服部の研究は、とりわけアクセント方面において、金田一春彦や平山輝男などを中心に発展した[229]。金田一はアクセント変化の傾向を探り、その知見をもって諸方言におけるアクセントの系譜を論じた[230]。平山は後に「方言基礎語彙」という考えに至り、その全国規模の研究が必要であることを説いている[231]。

歴史音声学的研究

上代特殊仮名遣やキリシタン資料の研究によって音韻史研究の大枠を作り、その「文献主義」とも形容される姿勢は、門下生に有力な研究者がいたこともあって[注 43]、後世における日本語研究の主流となった[232]。

本居宣長や石塚龍麿による上代特殊仮名遣の研究は、ながらく評価されずに埋もれていたままであったが、橋本進吉が1917年に『帝国文学』誌上に発表した論文「国語仮名遣研究史の一発見:石塚龍麿の仮名遣奥山路について」以降、次第に広く認められて論じられるようになった[233]。その中でも、橋本の弟子にあたる有坂秀世は、1932年に『國語と國文學』誌上に掲載した論文「古事記に於けるモの仮名の用法について」において、次のような法則を発表した[234]。

- オ列甲類音とオ列乙類音とは、同一結合単位内に共存することはない。

- ウ列音とオ列乙類音とは、同一結合単位内に共存することが少ない。特に2音節の結合単位については例外がない。

- ア列音とオ列乙類音とは、同一結合単位内に共存することが少ない。

要するに、有坂は橋本の発見に加えて、「『古事記』には「モ」の仮名に書き分けがあり、これは『日本書紀』や『万葉集』には見られないので、いわば古い音韻の残存である」とし、上代特殊仮名遣の本質を音節結合の音韻現象によるものとしたのである[235]。また有坂の論文が掲載される1か月前には、池上禎造の論文「古事記に於ける仮名『毛・母』に就いて」が『國語・國文』誌上に掲載されており、有坂とほぼ同内容のことを指摘している[236]。こうして両人が発見した母音調和的現象は、後に研究史上において「有坂・池上法則」と呼ばれる[236][237]。

なお有坂は、伝統的音韻学を継承して、その近代的理論化を「音韻論」の名で推進しようとしていた[238]。これに橋本は当初こそ抵抗していたが、大学の定年退官直前に受け入れて「国語音韻史」の講義題目として使用して以来、分野としての「音韻(史)」が定着するようになった[239]。

現代語辞典の登場

表紙には「金田一京助」とあるが、事実上の編纂者は見坊豪紀であり、金田一は名義貸しに過ぎない[240]。

日本で最初に現代語を中心とした国語辞典は『明解国語辞典』(三省堂、1943年初版、1952年改訂版、1967年新装版)であった。それまでにも『大言海』(全4巻、冨山房、1932年~1937年)[注 44]などが出版されているが、それらは現代語以外の古語を多く含んでいた[240]。また、広く使われた小型辞書には、金沢庄三郎編『小辞林』(三省堂、1928年)などがあるが、文語調による百科事典のような語釈であった。こうした殻を破るために『明解国語辞典』は、「引きやすいこと」「分かりやすいこと」「現代的なこと」を根本的な方針とし[242]、主として当時の新聞から多数の用例を拾い続けながら、見出し語に表音式を採用したり、仮名表記を多用した口語体の語釈にしたりなど、多種多様な工夫を凝らして編纂された[243]。

やがて後に『明解国語辞典』を下敷きにした『三省堂国語辞典』(三省堂、1960年初版)と『新明解国語辞典』(三省堂、1972年初版)が生まれた。いずれも徹底して実例を蒐集して語釈を帰納するが、前者は「ことばの写生[注 45]」という語義記述に特色があり[245]、後者は「単なる類語の換言ではなく、一文で語義を説明する」という態度を貫いている点が優れている[246]。

学会・研究会の結成

1944年に「国語学会」が結成されたが、戦中ということもあって本格的に活動するのは1948年からであった。機関誌『国語学』が創刊されるまでは、学会活動の一環として、東京および京都で夏休みと年末年始を除き、ほとんど毎月公開講演会を開催して、その要旨を集録したものを『国語学会会報』[注 46]として学会員と関係諸団体に頒布していた[247]。やがて日本語研究を取り巻く環境の変化から、2004年に名称を「日本語学会」に変更し[248][249]、機関誌も『国語学』から『日本語の研究』と名を変えて刊行された[注 47]。

1956年には、日本語学を主として計算言語学および計量言語学の側から扱う計量国語学会が設立された[注 48]。これは世界的に見ても早い部類であることが特筆される[251]。また、同年には奥田靖雄を筆頭に、鈴木重幸、鈴木康之、高橋太郎、工藤真由美らが言語学研究会を設立し、国学以来の活用形を批判して重要な考察を多く提示したほか、民間教育研究団体である教育科学研究会国語部会に対して言語教育の副読本『にっぽんご』の編集を指導した[252]。

研究機関の設立

国立国語研究所

国文学研究資料館

国語学会が本格的に活動し始めた1948年には、国立国語研究所が設立されており、日本語に関する各種の調査・研究を実施している。例えば新聞や雑誌を対象に現代語の語彙調査を行い、それを通じて多くの資料が提供されたばかりでなく、それらの分析の中で語彙の構造が幾つか明らかにされたほか、電子計算機に統計学的手法を応用する方法論もほぼ確立した[253]。また、社会貢献として「日本の消滅危機言語・方言の研究」「日本語コーパスの開発・拡充」「外国語としての日本語教育研究」なども行われている[254]。例えば研究の一環として方言の全国調査に乗り出し、その調査結果を『日本言語地図』としてまとめている[注 49]。

関連する機関としては、1972年に創設された国文学研究資料館がある。日本国内各地の日本文学とその関連資料を大規模に集積し、日本文学を筆頭に様々な分野の研究者の利用に供すると同時に、それらに基づく先進的な共同研究を推進しているが[257]、その中には当然ながら日本語学も含まれている。また、2008年度から「若手日本古典文学研究者の奨励と援助」を目的として「業績の公表時に40歳未満である研究者3名以内」に「日本古典文学学術賞」を授与しているが[258]、その対象とする業績は「前年の1月から12月までに公表された、日本古典文学(古典文学と日本語学その他隣接諸学にまたがるものを含む)に関する著書」である[259]。

大型辞典の刊行

1960年より松井簡治の『大日本国語辞典』を引き継いだ大型辞典の編纂が進められ、1972年から1976年の5年間にわたって『日本国語大辞典』(小学館)が刊行された。全20巻、項目数が約45万、用例数が約75万という大部の辞典で、別冊には主要出典一覧、方言資料などが収められている[260]。また、完結した1976年に第30回毎日出版文化賞の特別賞を受賞した[261]。

大型辞典の存在価値は「項目数の多さ」と「一項目の情報量が多さ」にあるが、このうち後者に関して『日本国語大辞典』は最大である[262]。とりわけ用例数の多さは、『日本国語大辞典』の大きな特色で、多種の資料が散見される室町時代や江戸時代のものはジャンル名を冠し、明治以降のものは著作者名を入れるという措置によって、資料の時期や性格を知る手掛かりを少しでも付加するよう配慮し、該当箇所に辿り着きやすくするために章節の番号や標題も示している[263][注 50]。また、語釈に関しても、用例から帰納して分かりやすい表現で詳細な説明を施すという方針を取っている[265]。なお、収録されている項目は、古語から現代語まで及んでいるのは当然ながら、これまでほとんど対象外となっていた古記録や公家の日記の用語、近世地方関係の語彙を多く採用している[262]。

第二版は2000年から2002年にかけて全13巻が刊行され、項目数は約50万、用例数は約100万に及んでいる[266]。用例には出典の年代を示したほか、用例の底本を文庫本や全集本などから原本に戻すことができた資料が約300点ある[267]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads