新潟市内のバイパス網

ウィキペディアから

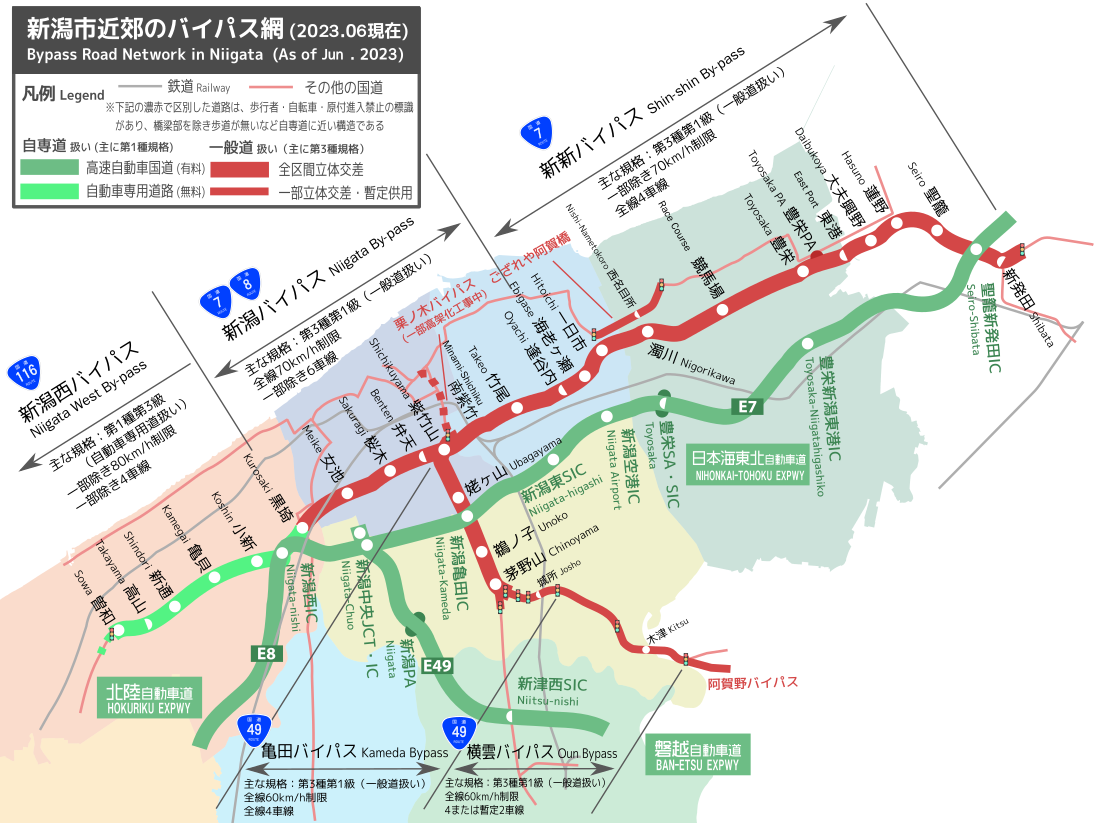

新潟市内のバイパス網(にいがたしないのバイパスもう)では、新潟県新潟市を経由する一般国道のバイパス道路について記述する。

新潟市の郊外を経由して市内外の各方面に至る一般国道のバイパス道路は、その多くが連続立体交差方式を採用しており、他道路との接続をインターチェンジで行うものもある。また、これらバイパスの通行料金は開通当初から全区間無料で、新潟市近郊の交通の要となっている。

当項目では各バイパスの概要について紹介するが、詳細についてはそれぞれの項目を参照のこと。

概要

市内の国道は、市内を北東から南西に縦貫する国道7号・8号・116号の新潟バイパス・新新バイパス・新潟西バイパスをはじめ、南北に横断する国道49号・403号の亀田バイパス・横雲バイパス、国道403号の新津バイパス・新津南バイパス、秋葉区新津地区を東西に横断する国道460号の新津東バイパス、西蒲区巻地区を南北に貫く国道116号の巻バイパスなど、連続立体交差方式によるバイパス道路網が発達している。このうち新潟バイパス等は「新潟東西道路」、栗ノ木道路・亀田バイパス等は「新潟南北道路」として地域高規格道路に指定されている。

このうち新潟バイパスは特に交通量が多く、とりわけ女池IC - 竹尾IC間は全国の一般道の中で最も交通量の多い区間とされている。しかしながら立体交差で車線数も多いため、交通は円滑に流れている。これらの連続立体交差のバイパス道路網は元来、都市間輸送路を郊外に移して市中心部の交通を円滑化する目的で建設されたものであるが、現在はそれにとどまらず、市民の生活道路として重要な役割を果たしている。現在、各バイパスでは区間の延伸や設備の改良などが順次進められているが、このうち栗ノ木バイパスでは一部区間を連続立体交差化する事業が進められている。これは都市計画道路「万代島ルート線」および前掲の新潟南北道路の整備事業の一環として行われているもので、将来的には東港線と柳都大橋を経由して新潟島の中心部まで直通するバイパス道路として整備される計画である。

またバイパス道路網の役割を補充する道路として、市内を半同心円状に結ぶ外環状道路が幾つかある。県道2号・県道16号、新潟中央環状線、国道460号などがそれにあたる。このうち中央環状線では現在、「新潟中央環状道路」として新設区間の建設が進められている。

新潟市内のバイパス網を構成している国道

新潟市内の主要なバイパス

要約

視点

新潟西道路 - 新潟西バイパス - 新潟バイパス - 新新バイパス

→詳細は「新潟東西道路 § 各バイパスの概要」を参照

新潟市内を南西から北東へ縦貫するルート。

同市西区の明田交差点を起点に中央区、東区、北区、北蒲原郡聖籠町を経由し新発田市へ至る新潟のバイパス網の中心となっている地域高規格道路。新潟西道路をのぞいて開通している。全線が片側2車線以上の連続立体交差方式で、北陸自動車道と新潟西ICで、日本海東北自動車道と聖籠新発田ICでそれぞれ接続している。

連続立体交差方式によって沿道との出入りを無くし、一般道路・高速道路など他道路との接続はインターチェンジ方式にて行う。このように都市高速道路(首都高速道路など)と類似したアクセスコントロール方式を用いることによって旅行速度を向上し、通過交通量の増大にも対応した構造となっているが、通行料金は全区間において無料である。このため、全国の一般道路の中でも交通量が非常に多い道路の一つとして挙げられる路線である。

亀田バイパス - 横雲バイパス - 阿賀野バイパス

→詳細は「亀田バイパス」を参照

上記、新潟BP紫竹山ICより分岐して江南区を経由し阿賀野市へ至る路線。このうち、亀田バイパスの区間については一部区間を除き連続立体交差となっている。途中、日本海東北道と新潟亀田ICで接続している。

万代島ルート線

新潟市中央区中心部を起点に、新潟バイパス・亀田バイパスの紫竹山インターチェンジに至る道路。1992年(平成4年)に国と新潟県・新潟市によって都市計画道路「万代島ルート線」として、寄居町 - 紫竹山インターチェンジ間の延長5,580 mが指定されている。また新潟亀田IC - 紫竹山IC - 寄居町間が地域高規格道路「新潟南北道路」に指定されている。

2015年現在は「万代橋下流橋」事業の柳都大橋を含む西堀前通十番町交差点 - 万代島IC間が供用している。現在は全区間平面交差だが、今後は一部を連続立体交差化するなど、古町をはじめとする中央区中心部へのアクセス効率向上を目的に事業が進められた。

また、現道である栗ノ木バイパスの万国橋交差点 - 紫竹山インターチェンジ間は短間隔で平面交差が連続し、一部交差点が複雑な接続構造となっていることなどから渋滞が慢性化しており、栗ノ木橋交差点 - 紫雲橋交差点間を一部連続立体交差化する「栗ノ木道路」の事業が2007年(平成19年)度から、紫雲橋交差点 - 紫竹山IC間の立体交差化に加えて紫竹山ICの完全立体化とその周辺の道路構造を改良する「紫竹山道路」の事業が2011年(平成23年)度から、それぞれ事業化され、大規模な工事に着手している。全面竣工の時期は未定である。2022年(令和4年)には栗ノ木橋交差点から柳都大橋までを連続立体交差化する「沼垂道路」が事業化された[1]。

未事業化区間は寄居町交差点 - 西堀前通十番町交差点間および秣川岸通交差点の立体化である[1]。

白根バイパス

→詳細は「白根バイパス」を参照

南区の白根地区中心部を東側へ迂回するバイパス道路。2015年(平成26年)3月22日に南側の南区鯵潟 - 戸頭間(延長3.9 km)が供用開始され[2]、残る南区保坂 - 鯵潟間(延長2.0 km)も2019年(平成31年)3月10日に開通した[3]。

新津バイパス - 新津南バイパス - 小須戸田上バイパス

→詳細は「新津バイパス」を参照

亀田バイパス茅野山ICより分岐して江南区、秋葉区を縦貫し、南蒲原郡田上町へと至る路線。現在は平面交差方式。小須戸田上バイパスまでが全通している。小須戸田上バイパスの先の三条北バイパスについては現在一部のみ開通している。

巻バイパス - 吉田バイパス

→詳細は「巻バイパス」および「吉田バイパス (国道116号)」を参照

巻バイパスは西蒲区の巻地区中心部を迂回するかたちで整備されているバイパス。現在は暫定2車線の一部立体交差方式で他道路とは平面交差で接続しているが将来的には連続立体交差方式となる予定で一部交差点の名称は「○○インターチェンジ交差点」となっている。

吉田バイパスは燕市の吉田地区中心部を迂回するかたちで整備されているバイパスで、バイパス区間は完成2車線、両端の現道拡幅区間は4車線で整備予定である。新潟市内にはバイパス区間の末端部とそこから巻バイパス起点部までが現道拡幅区間となっている。2020年度(令和2年度)に事業化された[4]。

巻バイパスの終点である西蒲区中郷屋から明田までの間には現在のところ、バイパス道路の事業予定はない。

その他の一般国道のバイパス

新潟市内のバイパス網の歴史

- 1970年(昭和45年)12月1日 - 新潟BP・紫竹山IC - 海老ヶ瀬IC間延長5.6 kmが暫定2車線で供用。同時に栗ノ木BP・紫竹山IC - 紫雲橋交差点間が開通[6][7][8]。

- 1972年(昭和47年) - 亀田BP・城所IC - 鵜ノ子交差点間延長3.1 kmが暫定2車線で供用[9][10]。

- 1973年(昭和48年)

- 1974年(昭和49年)10月 - 亀田BP・袋津交差点 - 城所IC間が暫定2車線で供用し、全線暫定2車線以上で供用[9][10][11]。

- 1975年(昭和50年) - 栗ノ木BPが全線開通[6]。

- 1977年(昭和52年)10月24日 - 新新BP・海老ヶ瀬IC - 競馬場IC間が暫定2車線で供用[12]。

- 1978年(昭和53年)

- 1979年(昭和54年)

- 1980年(昭和55年)

- 1981年(昭和56年)12月3日 - 新新BP・競馬場IC - 東港IC間が暫定2車線で開通[12]。

- 1982年(昭和57年)3月30日 - 長岡JCT - 長岡ICを北陸道から関越自動車道に編入。

- 1983年(昭和58年)

- 1985年(昭和60年)

- 12月 - 新潟BP・女池IC - 桜木IC間が完成6車線で供用し、全線6車線での供用を開始[8]。

- 1986年(昭和61年)

- 10月 - 新新BP・海老ヶ瀬IC - 競馬場IC間が完成4車線で供用[12]。

- 11月 - 新新BP・豊栄IC - 東港IC間に、豊栄PA(現・道の駅豊栄)がオープン。

- 1989年(平成元年)

- 1990年(平成2年)10月12日 - 新潟西BP・亀貝IC - 小新IC間が暫定2車線で供用[14]。

- 1992年(平成4年)11月 - 新潟西BP・新潟西IC - 黒埼IC間が完成[14]。4車線での供用を開始。

- 1994年(平成6年)11月 - 新新BP・聖籠ICが立体化[12]。[注釈 1]

- 1995年(平成7年)

- 1998年(平成10年)3月26日 - 新潟西BP・曽和IC - 高山IC間が開通し、全線開通。(暫定2車線)

- 2000年(平成12年)12月26日 - 新潟西BP・亀貝IC - 小新IC間が完成4車線で供用[14]。

- 2001年(平成13年)

- 2002年(平成14年)

- 2004年(平成16年)

- 2005年(平成17年)

- 2006年(平成18年)

- 2007年(平成19年)4月2日 - 新潟西BP・最高速度を80 km/hに引き上げ[26]。

- 2008年(平成20年)

- 2009年(平成21年)

- 2011年(平成23年)

- 2012年(平成23年)3月20日 - 新潟BP・逢谷内IC供用[40]。

- 2014年(平成26年)3月28日 - 万代島ルート線・西堀前通十番町交差点 - 東堀前通十番町交差点間延長0.2 kmが4車線で供用し、「万代橋下流橋事業」が全線開通[41][42]。

- 2015年(平成27年)

- 2016年(平成28年)3月27日 - 小須戸田上BP・秋葉区矢代田 - 同区天ケ沢間延長1.56 kmが開通[43][44]。

- 2019年(平成31年)3月10日 - 白根BP・新潟市南区保坂 - 鯵潟間延長2.0 kmが暫定2車線で供用し、全線開通[3]

- 2020年(令和2年)3月22日 - 小須戸田上BP・秋葉区天ケ沢 - 田上町中店間延長2.10 kmが供用し、全線開通[45][46]

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.