Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Estonie

pays d'Europe du Nord sur le flanc oriental de la mer Baltique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

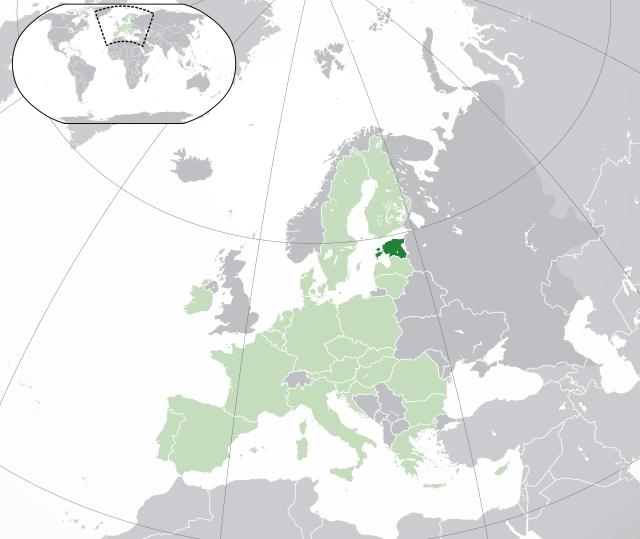

L'Estonie (en estonien : Eesti), en forme longue la république d'Estonie[5] (en estonien : Eesti Vabariik) est un État souverain d'Europe du Nord dont le territoire s'étend sur le flanc oriental et sur près de 2 200 îles de la mer Baltique. La partie continentale possède des frontières terrestres avec la Russie à l'Est et la Lettonie au Sud, tandis que l'Archipel d'Estonie-occidentale constitue l'essentiel de la partie insulaire du pays.

L'Estonie est une république unitaire ayant un régime parlementaire. Elle a pour capitale Tallinn et pour langue officielle l'estonien. Au , la population de l'Estonie est d'environ 1,36 million d'habitants.

Habité par des populations fenniques apparentées aux actuels finnois depuis le VIe millénaire av. J.-C., le territoire de l'Estonie connait un âge viking avant d'être colonisé et christianisé par des moines-soldats allemands lors des croisades baltes. Durant le Moyen Âge, les Allemands asservissent les populations indigènes et développent le commerce sur la mer baltique. Tout au long de l'histoire, le pays est convoité par les puissances environnantes : Danemark, Pologne, Suède puis Russie ; qui envahissent tour à tour le pays tout en s'alliant avec le pouvoir local allemand. L'influence tardive du libéralisme et du nationalisme romantique dans cette région d'Europe pousse les indigènes estoniens à s'émanciper des tutelles allemandes et russes puis à développer un sentiment national à partir du XIXe siècle. Profitant de l'instabilité consécutive à la révolution russe, les Estoniens créent leur propre État à partir de 1918. La république d'Estonie est reconnue par les grandes puissances après la victoire dans sa guerre d'indépendance contre la Russie bolchévique en 1920. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la population estonienne est victime de persécutions et de crimes de masse par l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. L'URSS occupe ensuite illégalement le territoire jusqu'en 1991, date à laquelle l'Estonie retrouve le contrôle plein et entier de son territoire après des décennies d’exil.

L'Estonie réintègre à partir des années 1990 la sphère d'influence européenne. Elle rejoint l'Union européenne et l'OTAN à partir de 2004. L'Estonie est également membre de la zone euro, de l'ONU, de l'OMC, du Conseil de l'Europe, de l'espace Schengen, de l'OCDE ou encore du Conseil des États de la mer Baltique, et est observateur au Conseil nordique et à l'Organisation internationale de la francophonie. En 2020 et 2021, l'Estonie siège au Conseil de sécurité des Nations unies[6].

Pays de culture autochtone nordique fennique[7] possédant un folklore, une origine et langue[8] semblables à celles de la Finlande[9],[10] (toutes deux berceaux du sauna[11],[12]), l'Estonie a aussi été influencée par les traditions baltes[13] et la culture allemande[14],[15],[16]. Elle est politiquement rattachée à ses voisins méridionaux baltes : la Lettonie et la Lituanie, avec lesquelles elle est engagée contre l’impérialisme russe[17],[18],[19],[20]. Malgré sa faible population et son statut de petite nation, l'Estonie est un pays développé avec un Indice de développement humain élevé (31e sur 191 pays)[21] et figure parmi les chefs de file mondiaux dans des domaines tels que la qualité de vie[22], le niveau d'éducation (premier pays européen selon l'OCDE)[23], l'absence de corruption[24] ou encore la liberté de la presse[25].

La résilience de l'État estonien et de son économie est attribuée entre autres à la digitalisation de l'administration et des services publics, effectuée au sortir de l'occupation[26],[27], au point que le pays est régulièrement qualifié d'État plateforme[28],[29],[30]. Cette stratégie, conjuguée à une politique plus libérale que ses voisins nordiques permet à l'Estonie de bien figurer au classement de facilité de faire des affaires[31] et d'avoir le plus grand nombre de start-ups par habitants en Europe[32].

Remove ads

Toponymie

Résumé

Contexte

Le nom « Estonie » tire son nom du peuple estonien[33]. Les origines du nom de ce peuple au cours de l'histoire pourraient provenir de racines germaniques via le nom tribal gothique aistan (« respect, honneur »), ou via les mots āst, eest (« grange, grenier »), ou encore aistmar (« mer d'ambre »). Elles pourraient aussi provenir alors de racines baltes que l'on retrouverait dans certains lieux-dits dans les actuelles Lettonie et Lituanie[33].

L'une des premières traces de ce terme pour qualifier un peuple est le mot Aestii, le nom latinisé de tribus de l'Antiquité mentionnées dans l'ouvrage de l'historien romain Tacite La Germanie (vers 98 ap. J.-C.) et décrit aux côtés des Germains et des Goths qui peuplent les régions au-delà des limites Nord-Est de l'Empire romain[33]. La plupart des chercheurs pensent que ce nom s'appliquait en réalité aux tribus baltes actuelles (notamment lituaniens), et non aux ancêtres des actuels estoniens, situés plus au Nord[33]. D'autres chercheurs considèrent que Tacite désignait toute la région de la Baltique orientale, incluant à la fois les peuples fenniques (dont les estoniens) et les peuples baltes[33].

Le même ethnonyme Esti, Aesti ou Haesti apparaît également au VIe siècle dans les œuvres de l'écrivain antique Cassiodore[33]. Adam de Brême, au XIe siècle, mentionne trois îles, dont la plus septentrionale est appelée Aestland[33]. La forme iestlatum se retrouve dans les runes scandinaves (XIe siècle)[33]. Les sagas scandinaves sont considérées comme la source la plus ancienne (seconde moitié du XIIe siècle), où le nom de lieu Eistland est utilisé au sens moderne[33]. L'historien danois Saxo Grammaticus mentionne en latin la terre Hestia, Estia et l'ethnonyme Estones comme forme plurielle d'Esto dans sa chronique « Gesta Danorum » (XIIe – XIIIe siècles)[33]. Par l'intermédiaire des Scandinaves, le mot a atteint l'Allemagne en remplaçant la diphtongue ei par la voyelle longue e : Ehstland (Estonie), Ehste (Estonien), qui devient Estland en abrégeant la voyelle de la racine[33]. Ce nom rentre depuis l'allemand dans les textes latins : Issu du pluriel de l'ethnonyme latin Estones, le terme « Estonia » est employé par le chroniqueur Henri, qui raconte la conquête allemande de l'actuelle Estonie au XIIIe siècle[33].

À partir du XIXe siècle, les premiers intellectuels estoniens, notamment Friedrich Reinhold Kreutzwald et Johann Voldemar Jannsen se réapproprient la racine du mot qu'ils transforment en Eesti ou Eestimaa pour désigner le territoire, et Eestirahwas (plus tard orthographié Eestirahvas) pour désigner le peuple[33].C ette expression remplace alors le terme maarahvas (« les gens du pays ») utilisés jusqu'alors[33].

Dans les langues étrangères, la version déclinée dans la plupart des langues germaniques est Estland, tandis que dans les langues issues du latin, c'est le terme Estonia qui prédomine et donne le mot français Estonie, autrefois orthographié Esthonie[33]. Le terme, aussi trouvé sous la forme germanique francisée Estlande, a souvent été utilisé par les envahisseurs pour qualifier la province correspondant au Nord de l'Estonie actuelle, le Sud était autrefois considéré comme une partie de la province limitrophe de Livonie[33].

En dehors des deux principales versions latines et germaniques, les pays voisins : la Lettonie au Sud, et la Finlande au Nord appellent respectivement l'Estonie Igaunjia et Viro, en références aux noms des régions estoniennes les plus proches de ces pays[33]. Le terme Igaunjia vient de la province historique d'Ungannie, tandis que Viro fait référence au Comté de Viru[33].

Remove ads

Géographie

Résumé

Contexte

Localisation, frontières et superficie

L'Estonie située sur le flanc oriental de la mer baltique, à l'extrémité orientale de l'Europe géopolitique (hors Russie), sur l'axe Nord-Sud qui s'étend de la Finlande (dont elle est séparée par le Golfe de Finlande), à la Lituanie. Le pays, d'une superficie de 45 339 km2, a des frontières terrestres avec la Lettonie et la Russie à l'Est, et possède des frontières maritimes avec ces deux pays, ainsi qu'avec la Suède et la Finlande[34],[35].

La partie continentale de l'Estonie est bordée par la Mer Baltique à l'Est via le Golfe de Riga et la Väinameri, et au nord via le Golfe de Finlande.

Si le territoire indigène estonien était historiquement divisé en deux entités administratives distinctes (l'Estlande au nord et la Livonie au Sud, qui comportait également une partie lettone), les changements suivants la révolution russe font coïncider les frontières administratives et ethniques à partir de 1917[36],[37],[38]. À la suite de la victoire lors de la guerre d'indépendance, le Traité de Tartu de 1920 élargit le territoire de la nouvelle république, mais après la fin de l'occupation soviétique de 1944-1991, la Russie conserve quelques territoires annexés après la Seconde Guerre mondiale[38]. Un traité de 2014 fixant les frontières avec la Russie, signé à la suite de nombreux désaccords sur la validité du traité de Tartu, n'a pas été ratifié par les parlements des deux pays, la délimitation actuelle n'est donc pas officiellement appelée frontière mais "Ligne de contrôle temporaire"[38].

La ligne de contrôle Estonie-Russie longue de 194 km se fonde principalement sur des éléments naturels, tels que le fleuve Narva et le Lac Peïpous (Lac Peipsi)[38]. La frontière avec Lettonie au Sud a été tracée par le fonctionnaire britannique Stephen George Tallents en 1920 à la suite de la guerre d'indépendance, elle coupe en deux l'ancienne ville de Walk (avec Valga coté estonien, et Valka coté letton) et s'étend sur 339 km[39],[40].

La partie maritime de l'Estonie est constituée de près de 2 200 îles situées au large de cotes de l'Estonie continentale. Les plus grandes îles telles que Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ou Vormsi se trouvent à l'Ouest du continent[41]. L'Estonie contrôle toutes les îles du Golfe de Riga, y compris celle de Ruhnu, pourtant située au large de la Lettonie[41]. Les îles maritimes ne comptent que pour 9,% de la superficie totale du pays, mais comptent pour plus de la moitié de ses 3 780 km de littoral, soit 1 540 km[41].

Géologie, topographie et hydrographie

Le territoire de l'Estonie est généralement plat : 40 % du territoire se trouve à une altitude absolue de 50 à 100 m, et seulement un dixième possède une altitude supérieure à 100 m au-dessus du niveau de la mer[41]. Le plus haut sommet d’Estonie et des pays baltes est la colline de Suur Munamägi, dans le Sud-Est du pays, à près de 318 m d’altitude[41].

Les quelques collines et plateaux alternent avec des plaines, des dépressions et des formes similaires à de grandes vallées: ainsi on distingue 25 régions paysagères notables[41]. La hauteur moyenne au-dessus du niveau de la mer est d’environ 50 m et les hauteurs relatives des formes du relief ne dépassent que rarement cette hauteur[41].

L'Estonie constitue la partie Nord-Ouest de la plateforme d'Europe de l'Est et du bouclier russe, à la frontière avec le versant Sud du bouclier scandinave (fennoscandien)[41]. Dans les profondeurs du sol se trouve un socle cristallin incliné vers le Sud, formé il y a environ 1,6-1,8 milliard d'années et composé essentiellement d'amphibolite de Gneiss, de Migmatite et de Quartzite[41]. Il existe en outre une différence progressive de géologie entre le nord et le sud du pays: Les roches cambriennes du Nord du pays sont du grès, du limon et de l’argile, les roches ordoviciennes et siluriennes au Nord et au centre de l’Estonie sont de types calcaires, dolomies, domérites et marnes tandis que les roches dévoniennes du sud sont principalement des limons et du grès[41]. La croûte terrestre libérée des glaces après la fin de l'Ère glaciaire, a contribué à l'élévation progressive du terrain et à l'apparition d'iles et de péninsules[41].

L'hydrographie de l'Estonie est caractérisée par un très faible écoulement. Il existe plus de 7 000 rivières, ruisseaux et canaux en Estonie. 90 % des cours d’eau sont courts, jusqu’à 10 km et seulement quinze s’étendent sur plus de 50 km[42]. Les plus longs sont la rivière Võhandu (166 km) et le fleuve Pärnu (144 km)[42]. Seulement trois cours d’eau possèdent un écoulement moyen supérieur à 50 m3/s à leur embouchure : le fleuve Narva qui relie le lac Peipsi/Peipoüs au golfe de Finlande (399 m3/s), l’Emajõgi, qui traverse Tartu (72 m3/s) et le fleuve Pärnu (64 m3/s)[42]. L'Estonie compte de très nombreuses zones humides (telles que des marais ou des marécages)[42]. Le pays compte environ 45 309 tourbières, la majorité d'entre elles sont de petites tailles, seules 16 500 tourbières font plus d’un hectare[42]. L'Estonie compte 1 562 lacs naturels : Le lac Võrtsjärv (270 km2) se trouve au centre de l'Estonie et le lac Peipsi (3 555 km2) est le quatrième plus grand lac d'Europe, ces lacs comptent à eux deux 95 % de la surface totale des lacs du pays[42].

Climat

L'Estonie se situe dans la partie septentrionale de la zone climatique tempérée et dans la zone de transition entre le climat maritime et le climat continental. Comme l'Estonie (et toute l'Europe du Nord) est continuellement réchauffée par l'air maritime influencé par le contenu thermique du nord de l'océan Atlantique, son climat est plus doux malgré sa latitude septentrionale. Même si le climat est relativement homogène sur l'ensemble du pays, la Mer baltique entraîne des différences entre le climat des zones côtières et celui des zones intérieures. L'Estonie connaît quatre saisons d'une durée presque égale. Les températures moyennes vont de 17,8 °C sur les îles de la Baltique à 18,4 °C à l'intérieur des terres en juillet, le mois le plus chaud, et de −1,4 °C sur les îles de la Baltique à −5,3 °C à l'intérieur des terres en février, le mois le plus froid[43]. La température annuelle moyenne en Estonie est de 6,4 °C et augmente graduellement depuis le début des années 2000[43]. Les températures moyennes, principalement hivernales, sont amenées à augmenter dans les prochaines années en raison du changement climatique[44].

L'Estonie est située dans une zone humide où la quantité de précipitations est supérieure à l'évaporation totale. Les précipitations moyennes pour la période 1991-2020 ont été comprises entre 573 et 761 millimètres (22,6 et 30,0 pouces) par an et ont été les plus importantes à la fin de l'été. Il y a eu entre 102 et 127 jours de pluie par an[45].

Comme dans les autres pays nordiques, la latitude élevée de l'Estonie engendre une importante différence de lumière de jour entre l'hiver et l'été. Ainsi, au solstice d'hiver, le jour le plus court compte plus de 6 heures d'ensoleillement, et le solstice d'été plus de 18 heures[46]. Le nombre annuel d'heures ensoleillées varie entre 1 600 et 1 900, ce nombre étant plus élevé sur la côte et les îles et plus faible à l'intérieur du pays. Cela correspond à moins de la moitié de la quantité maximale de soleil possible[46].

Paysages et environnement

Malgré une certaine homogénéité, l'Estonie compte une variété de paysages naturels, avec des grands lacs, de larges littoraux préservés, des zones humides, mais aussi des terres agricoles et de nombreuses forêts. L'Estonie est un des pays les plus boisés d'Europe, les forêts occupant plus de la moitié du territoire (53,6 %), soit 23,308 km2. La superficie forestière est notamment composée de 34 % de pins sylvestres, 31 % de bouleaux et 16 % d'épicéas communs[47].

- Paysages d'Estonie

- Colline de Suur Munamägi, plus haut sommet de l'Estonie, à Haanja, Rõuge.

- Le village de Pikareinu, Kanepi.

- Marais de Meenikunno, à Nohipalo, Räpina.

- Côte de l'île d'Hiiumaa.

- Champs enneigés à Taheva, Valga.

- Forêt de Põhja-Kõrvemaa enneigée à Pillapallu, Anija.

- Le paysage hivernal reproduit les couleurs du drapeau de l'Estonie.

Les paysages et les écosystèmes ont été largement détériorés pendant l'occupation soviétique, notamment en raison de l'exploitation des ressources naturelles, de l'industrialisation intensive et des activités militaires sans considération environnementale[48]. La négligence et mauvaise qualité des infrastructures ont notamment entrainé la dispersion de polluants issus de gisements de schiste bitumineux, de centrales thermiques, d'usines à papier, de cimenteries, et même l'abandon en pleine nature de déchets toxiques voire radioactifs[49],[48]. L'Estonie entame dès le rétablissement de l'indépendance, une campagne de nettoyage sur les sites les plus sensibles suivie d'une stratégie nationale de réduction massive de la pollution avec l'aide d'autres pays européens[48].

Depuis les années 2000, l'Estonie fait face aux problématiques environnementales similaires à de nombreux pays développés : la croissance rapide de l'étalement urbain entraine une plus forte artificialisation des sols, et l'utilisation de pesticides dues à l'intensification de l'agriculture provoque la présence de substances nocives dans les eaux de surface[50],[51],[52]. En dehors de la région très industrialisée d'Ida-Virumaa, les eaux souterraines sont considérées comme étant de bonne qualité en Estonie[52].

Si les émissions de gaz à effet de serre de l'Estonie restent insignifiantes à l'échelle de l'Europe en valeur absolue, elles sont importantes rapportées au nombre d'habitants[53]. Avec 10,72 kilotonnes équivalent CO2 par habitant en 2022, l'Estonie possède la cinquième plus forte empreinte carbone par habitant parmi les pays de l'Union européenne[53]. Les émissions de gaz à effet de serre ont connu un pic dans les années 1980 en raison de l'exploitation intensive du charbon et du pétrole issus des schistes bitumineux avant de diminuer après le rétablissement de l'indépendance, elles ont ensuite stagnés pour diminuer à nouveau lors de la pandémie de Covid-19[54],[55]. Bien qu'elle ait diminuée au fil du temps, l'utilisation des schistes bitumineux pour la production d'énergie représente encore plus de la moitié des émissions de GES du pays[53],[56].

En Estonie, les forêts et les zones humides constituent d'importants stocks de carbone contenu dans la biomasse vivante, la biomasse morte et les sols[57],[58]. Considéré comme un puits de carbone jusqu'en 2017, le bilan en Estonie du secteur UTCATF présente pourtant depuis cette date davantage d'émissions de CO2 que d'absorption et a des difficultés à améliorer la capture du carbone, notamment en raison de manquements dans la politique de gestion et de préservation des forêts[57],[58],[59].

Avec une empreinte écologique par habitant de 7,2 hectares globaux (Hag), l'Estonie est en déficit écologique et est, en 2024, le quatorzième pays du monde avec la plus forte empreinte écologique par habitant et le deuxième pays européen après le Luxembourg[60].

Malgré des problèmes de pollution de l'air commun à d'autres pays développés, l'Estonie fait partie des sept pays du monde à avoir un niveau de particules fines inférieurs aux limites fixées l'Organisation mondiale de la santé[61],[62].

Protection et préservation de l'environnement

Depuis le rétablissement de l'indépendance, les pouvoirs publics estoniens tentent de répondre aux défis environnementaux. L'Estonie se dote depuis 2004 d'une politique de protection des espaces naturels[63],[64]. Les 21 564 aires protégées du pays couvrent 22 % de la surface du territoire et 19 % du littoral[65],[66]. Elles sont gérées par l'Agence de l'environnement (qui dépend du ministère dédié) et incluent notamment 8 parcs nationaux[67].

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par leurs faune et la flore exceptionnelles. En décembre 2018, l'Estonie comptait 567 sites dont 66 zones de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux sur une superficie de 12 683 km2 et 541 zones spéciales de conservation (ZSC) (dont les pSIC, SIC) pour les habitats et les espèces sur une superficie de 11 689 km2. La superficie totale est de 14 861 km2, ce qui représente 17,9 % de la surface terrestre et marine du territoire de l'Estonie[68].

Du fait des similitudes sur les plans géographiques et culturels, la tradition du droit d'accès à la nature des pays nordiques est aussi présente en Estonie[69],[70]. Plus généralement, la société civile estonienne est sensibilisée à la protection de la nature et des forêts, dont une grande partie du folklore traditionnel est issu[71],[72],[73],[74],[75]. L'intérêt pour l'environnement est également entretenu par des initiatives de dépollution telles que la Journée mondiale du nettoyage de la planète, créée en Estonie par une ONG locale[76]. L'Estonie possède ainsi une image, parfois exagérée, de pays proche de la nature et l'utilise pour promouvoir l'écotourisme sur son territoire[77],[74],[78],[79],[80].

Si l'Estonie se donne pour objectif de produire une électricité entièrement décarbonée à partir de 2030 et d'atteindre une neutralité carbone en 2050, la limitation des émissions de Gaz à effet de serre se heurte aux besoins d'indépendance énergétique du pays[81],[82],[83],[84],[85]. L'Estonie recherche ainsi un moyen de diversifier ses sources d'énergies pour remplacer l'exploitation très polluante des schistes bitumineux[86],[87],[88]. Le développement des énergies renouvelables (notamment éolien et photovoltaïque) ainsi que l'utilisation de l'énergie nucléaire font partie entre autres, des solutions prevues[89],[90],[88],[91],[92].

Répartition spatiale des hommes et des activités

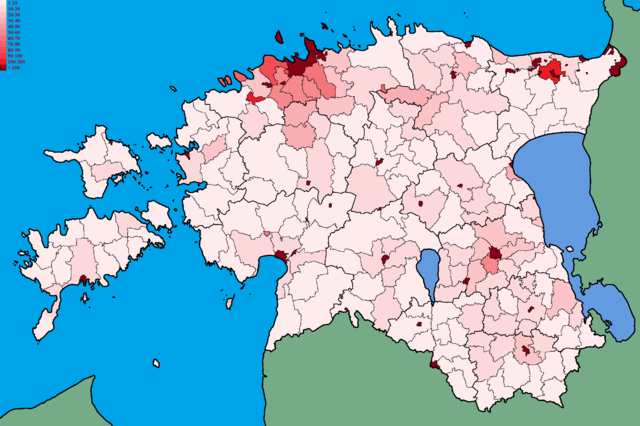

L'Estonie est marquée par une faible densité de population et des déséquilibres spatiaux multiples. La capitale Tallinn concentre 33 % de la population et plus de la moitié des entreprises du pays, et sa contribution au PIB national (48,2 %) est six fois supérieure à celle de Tartu, seconde ville d'Estonie[93],[94],[95]. Bien qu'ayant chacune des économies et activités diversifiées, les quatre plus grandes villes d'Estonie sont communément associées à des spécialités très marquées : Tallinn (453 864 habitants) est le centre politique et économique, Tartu (100 724 habitants) est la ville universitaire, Narva (53 875 habitants) la ville industrielle et Pärnu (52 362 habitants) la ville touristique[96],[97],[98].

L'aire d'attraction de Tallinn couvre essentiellement le comté de Harju environnant, mais aussi le pays dans sa globalité, tandis que Tartu sert de capitale régionale : son aire d'attraction couvre notamment les régions du Sud-Est plus éloignées de la capitale[50]. Le Nord-Est, caractérisé par un important passé industriel et minier débuté sous l'Empire russe et intensifié lors de l'occupation soviétique, connait un lent déclin démographique et économique[99]. Le centre géographique du pays est marqué par une très faible densité de population et par un phénomène d'exode rural[50]. Les zones rurales situées loin des villes se vident, créant un phénomène de polarisation spatiale au bénéfice des grandes aires urbaines[50]. En 2023, la part de la population urbaine atteint près de 70 %[100].

La plupart des villes ont été historiquement fondées par et pour les colons allemands ; les estoniens ethniques restent une population principalement rurale et paysanne pendant la majeure partie de leur histoire. Le peuplement et la prise de contrôle des villes par les estoniens à partir du XIXe siècle va de pair avec leur émancipation politique et économique. L'industrialisation conduit ensuite à un exode rural, bien que la majorité de la population vive dans les campagnes jusqu'à l'entre-deux-guerres[101]. Les estoniens commencent alors à bâtir de modestes maisons de vacances à l'écart des villes[102]. Pendant l'occupation soviétique, le développement des maisons d'été (Suvilad), de construction sommaire et propriétés de coopératives, est planifié et couplé aux jardins ouvriers[102]. Les travailleurs estoniens passent ainsi les jours de repos et les périodes estivales hors des grands ensembles urbains[102]. Lors du rétablissement de l'indépendance, les suvilas sont conservées ou converties en véritables résidences secondaires ou il est possible de vivre en permanence, sur le modèle des maisons de campagne familiales des pays nordiques[102].

De nos jours, l'essentiel de la croissance urbaine se fait dans les zones périurbaines des deux plus grandes villes (Tallinn et Tartu), de plus en plus éloignées de l'agglomération-centre, qui permettent de retrouver un niveau de tranquillité semblable à l'habitat rural[50]. L'étalement urbain est cependant insuffisamment contrôle par les pouvoirs publics et contribue à l'isolement et la dépendance des habitants, des aménagements jugés inadaptés au contexte de stagnation et de vieillissement de la population par l'OCDE[50].

Axes de communication et de transports

La colonisation allemande au Moyen Âge fait de l'Estonie l'extrémité orientale de l'Europe germanique hanséatique et sert de point de passages et d'échanges avec la Moscovie (ancêtre de la Russie) à l'est. Le caractère frontalier du territoire estonien subsiste lors des conquêtes par la Suède, la Pologne-Lituanie ou l'Empire russe. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les villes allemandes d'Estonie sont une étape entre Saint-Pétersbourg et le reste de l'Europe et servent de relais à l'européanisation culturelle, scientifique et économique de la Russie impériale. À partir des années 1920, les échanges de la nouvelle république d'Estonie se font notamment avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne via la mer Baltique, mais très peu avec la Russie devenue soviétique[103]. À l'inverse, l'occupation soviétique d'après-guerre prive l'Estonie de la plupart des flux venants de l'Ouest, bien que sa position géographique lui permette de rester en première ligne des quelques opportunités de commerce extérieur[103].

Le projet ferroviaire Rail Baltica (bleu clair), extremité du Corridor Mer du Nord-Baltique, axe prioritaire du Réseau transeuropéen de transport.

L'ouverture complète sur la mer baltique se fait après le retour de l'indépendance[103]. À partir des années 2000, l'intégration de l'Estonie dans les schémas de transports européens renforce l'axe Nord-Sud, et tend à privilégier la façade maritime ouest du pays au détriment de l'intérieur des terres, plus enclavé et situé à la frontière orientale de l'Union européenne. L'axe Tallinn-Tartu, traversant le pays en diagonale est un des plus fréquentés.

Transport routier

Le transport routier est le principal mode de transport utilisé en Estonie. Apparu au début du XXe siècle avec les premières automobiles, ce moyen de transport se répand pendant l'occupation soviétique et prend un essor considérable après le rétablissement de l'indépendance[104]. Dans les années 1990 et jusqu'à la fin des années 2000, l'Estonie connait une forte hausse de l'utilisation de la voiture sur des infrastructures encore sous-dimensionnées, engendrant de nombreux accidents[104],[105]. La mortalité routière a néanmoins fortement diminuée depuis le rétablissement de l'indépendance[105]. Premier pays du monde à s'équiper d'un réseau national de stations de recharge de véhicules électriques en 2013, l'Estonie connaît l'électrification croissante de son parc automobile[106],[107],[108].

En 2023, l'Estonie comptait 16 969 km de routes nationales, dont 1 603 km de routes dites principales[109]. En hiver, le réseau routier peut s'étendre de 87 km de routes nationales supplémentaires tracées sur la glace des baies, lacs et rivières gelées[109]. L'augmentation régulière du nombre de voitures et de l'usage de cette dernière au quotidien sont un symptôme de la croissance économique du pays, mais aussi de l'étalement urbain à la périphérie des villes, et se font au détriment des autres moyens de transports[110],[111],[112]. La place accordée aux voitures commence à être remise en question dans les centres des grandes agglomérations[113].

L'Estonie compte également des réseaux de bus urbains, les plus développés sont à Tartu et Tallinn[114]. Le réseau urbain de Tartu utilise des véhicules autonomes dans ses rues en été[115]. Des réseaux de bus régionaux organisés par l'état desservent les régions rurales reculées et sont gratuits pour les jeunes et les personnes âgées ou en situation de handicap[116]. Le transport de car reliant les grandes villes est géré par des opérateurs privés[114].

Transport ferroviaire

Construit par les Allemands-Baltes, le réseau ferroviaire date de la fin du XIXe siècle et est contraint de respecter les normes d'écartement russe (1 520/1 524 mm)[117]. L'Estonie voit ensuite les deux standards d'écartements cohabiter sur son territoire jusqu'à la seconde occupation soviétique, ou le standard russe est favorisé[117].

Les 1 219 km du réseau ferroviaire estonien sont gérés par la compagnie Eesti Raudtee, reformée après le rétablissement de l'indépendance[118]. Privatisée en 1998, la société revient sous le contrôle complet de l'État estonien à partir de 2007[119]. Le réseau ferroviaire estonien conserve l'écartement russe et est en voie d'électrification[120],[121]. Le transport des voyageurs est assuré par l'opérateur public Elron et était fréquenté par 7,83 millions de passagers en 2023[122]. Le transport de fret est assuré par la société privée Edelaraudtee, et le volume de marchandises transportés s'élève à 23 millions de tonnes en 2023, un chiffre en diminution[123].

Le projet de ligne ferroviaire Rail Baltica traversant les trois Pays baltes est réalisé avec des voies d'écartement standard afin de connecter l'Estonie au reste de l'Union européenne[124]. Son ouverture est planifiée pour 2030[125].

En dehors des grandes lignes ferroviaires, la capitale Tallinn dispose de son tramway depuis 1888, électrifié à partir de 1920, dont le réseau se développe encore dans les années 2020 avec l'ouverture de nouvelles lignes[126],[127].

Transport aérien

Le transport aérien en Estonie remonte au début du XXe siècle. Dès 1921, la création de la compagnie Aeronaut fait de l'Estonie le treizième pays au monde à se doter d'une compagnie aérienne nationale[128]. Après le rétablissement de l'indépendance en 1991, l'État estonien tente sans succès de faire renaitre une compagnie aérienne nationale, d'abord avec Estonian Air puis Nordica[129],[130]. La compagnie régionale la plus implantée sur l'aéroport de Tallinn est l'opérateur letton AirBaltic[131],[132],[133].

L'Estonie se dote dans les années 1930 de nombreux aéroports ; ils seront transformés en bases militaires pendant l'occupation soviétique[134]. L'aéroport Lennart Meri de Tallinn, rénové à l'occasion des Jeux olympiques d'été de 1980 puis en 1999 après le rétablissement de l'indépendance, concentre l'essentiel du trafic aérien et constitue l'un des principaux points d'arrivée dans le pays[135]. Après un premier pic de fréquentation en 2019, l'aéroport de Tallinn connaît un agrandissement de ses infrastructures en 2023 et atteint son record absolu en 2024 avec 3,6 millions de voyageurs[136],[137],[135],[138]. L'Estonie compte beaucoup de pistes privées, ainsi que 5 aéroports régionaux (dont 3 situés dans les îles) proposant des trajets réguliers: l'Aéroport de Tartu propose notamment une ligne internationale avec Helsinki[139]. En 2024, les aéroports régionaux ont accueilli 87 000 passagers, dont la moitié sur l'aéroport de Kuressaare[138].

Transport maritime

Disposant d'une façade sur la mer Baltique, l'Estonie est depuis le Moyen Âge, un pays largement connecté au transport maritime[140]. L'Estonie comptait en 2023 236 ports recensés[141].

La capitale Tallinn, autrefois ville importante de la ligue hanséatique, est aujourd'hui le premier port passager du pays[142]. Son statut de ville touristique pousse notamment les navires de croisière à s'y arrêter[143]. Le transport de passager international connecte l'Estonie à la Finlande et la Suède principalement via les lignes Tallinn-Stockholm, et surtout Tallinn-Helsinki qui totalisait 7,1 millions de voyageurs en 2023[144]. Les lignes maritimes intérieures relient le continent aux îles du golfe de Riga et du golfe de Finlande[145].

Le transport de marchandises est assuré à Tallinn, ainsi que dans les ports de Muuga et de Paldiski, qui sont les trois plus grands ports marchands du pays[141]. En 2021, 40 millions de tonnes de chargement sont passées par les ports estoniens, 53 % des marchandises étant en transit vers d'autres pays[141].

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Préhistoire, âge Vikings et tribus estoniennes

L'implantation humaine en Estonie est devenue possible il y a 13 000-11 000 ans, lorsque la glace de la dernière ère glaciaire fond. La plus ancienne colonie connue en Estonie est celle de Pulli, sur les rives du fleuve Pärnu dans le sud-ouest de l'Estonie. Selon la datation au carbone 14, elle a été colonisée il y a environ 11 000 ans[146].

La première habitation humaine pendant la période Mésolithique est liée à la culture de Kunda. À l'époque, le pays est couvert de forêts, et les gens vivent dans des communautés semi-nomades près des plans d'eau. Les activités de subsistance comprennent la chasse, la cueillette et la pêche[147]. Vers 4900 av. J.-C., des céramiques apparaissent pendant la période Néolithique, connue sous le nom de culture de Narva[148]. À partir d'environ 3200 av. J.-C., la culture de la céramique cordée apparaît ; cela inclut de nouvelles activités telles que l'agriculture primitive et l'élevage[149].

L'Âge du bronze commence vers 1800 av. J.-C. et voit la création des premières oppida[150]. Une transition de la subsistance par la chasse et la pêche à l'établissement basé sur une seule ferme commence vers 1000 av. J.-C. et est complète au début de l'Âge du fer vers 500 av. J.-C.[146],[151] La grande quantité d'objets en bronze indique l'existence d'une communication active avec des tribus scandinaves et germaniques[152].

Pendant l'âge du fer moyen, le territoire de l'Estonie fait l'objet de conflit et d'incursions venant de deux territoires différents. Plusieurs Sagas scandinaves évoquent des confrontations majeures avec les Estoniens, notamment lorsque, au début du VIIe siècle, les « Vikings estoniens » ont vaincu et tué Ingvar, le Roi des Suiones (ancêtres des Suèdois)[153]. Des menaces similaires apparaissent à l'est, où les principautés slaves de l'Est s'étendent vers l'ouest. Vers 1030, les troupes de la Rus' de Kiev dirigées par Iaroslav le Sage soumettent les Estoniens et établissent un fort dans l'actuelle Tartu. Les slaves auraient conservé le contrôle du fort jusqu'en 1061 environ. Il est détruit par une tribu estonienne appelée « Sosols » par les slaves[154],[155],[156],[157].

Vers le XIe siècle, l'ère viking scandinave autour la mer Baltique est remplacée par l'ère des vikings baltes, avec des raids maritimes menés par les Coures (Couroniens) et les Estoniens de l'île de Saaremaa, connus sous le nom d'« Oeseliens ». En 1187, les Estoniens (Oeseliens), les Couroniens et/ou les Caréliens pillent Sigtuna, à l'époque ville importante de Suède[158],[159].

L'Estonie peut à cette époque être divisée en deux principales zones culturelles. Les zones côtières du nord et de l'ouest entretiennent des contacts étroits avec la Scandinavie et la Finlande, tandis que le sud intérieur de l'Estonie a davantage de contacts avec les Baltes et la région de Pskov[160]. Le paysage de l'Estonie ancienne est parsemé de nombreux oppida[161]. Des sites portuaires préhistoriques ou médiévaux ont été découverts sur la côte de Saaremaa[161]. L'Estonie compte également plusieurs tombes de l'ère viking, tant individuelles que collectives, avec des armes et des bijoux très répandus dans l'Europe du Nord et la Scandinavie[161],[162].

Aux premiers siècles après J.-C., des subdivisions politiques et administratives émergent en Estonie. Deux subdivisions plus importantes apparaissent : la paroisse (estonien : kihelkond) et le comté (estonien : maakond), qui se composent de plusieurs paroisses. Une paroisse est dirigée par des « aînés » (vanemad) et centrée sur un oppidum ; dans certains cas rares, une paroisse peut avoir plusieurs oppida. Au XIIIe siècle, l'Estonie comprend huit grands comtés : Harjumaa, Järvamaa, Läänemaa, Revala, Saaremaa, Sakala, Ungannie, et Virumaa; elle comprend aussi six petits comtés à une seule paroisse : Alempois, Jogentagana, Mõhu, Nurmekund, Soopoolitse, et Vaiga. Les comtés sont des entités indépendantes et ne coopèrent ensemble qu'en cas de menace étrangère[163],[164].

On sait peu de choses sur les pratiques spirituelles et religieuses des Estoniens médiévaux avant la Christianisation. La Chronique d'Henri le Letton mentionne Tharapita comme la divinité supérieure des habitants de Saaremaa de l'époque (Oeseliens). Des preuves historiques attestent l'existence de « bosquets sacrés », en particulier des bosquets de chêne, ayant servi de lieux de culte « païen »[165],[166].

Croisades, domination allemande et essor du commerce au Moyen Âge

En 1199, le pape Innocent III lance les croisades baltes pour imposer le christianisme à grande échelle dans la région, après plusieurs tentatives de conversions infructueuses, et invoque la défense des quelques chrétiens présents sur le territoire[167]. Les moines-soldats atteignent l'actuelle Estonie en 1206, lorsque le roi du Danemark Valdemar II tente sans succès d'envahir Saaremaa. L'ordre religieux allemand des chevaliers Porte-Glaive soumet les peuples indigènes au Sud, tels que les Livoniens, les Latgaliens et les Séloniens, et poursuit sa campagne au Nord contre les Estoniens en 1208. Les années suivantes sont marquées par de nombreuses batailles et contres-attaques, avec des raids et des conquêtes menés par les deux camps.

Le chef de la résistance estonienne est Lembitu, le doyen (vanem) du comté de Sakala. Il est tué pendant la défaite estonienne à la Bataille de la Saint-Mathieu en 1217. En 1219, l'armée danoise emmenée par Valdemar II débarque sur la côte Nord, bat les Estoniens lors de la bataille de Lyndanisse, et commence à conquérir le nord de l'Estonie (dit « Estlande »)[168],[169]. L'année suivante, la Suède envahit l'Estonie occidentale, mais est repoussée par les Oeseliens. En 1223, une révolte majeure chasse les Allemands et les Danois de toute l'Estonie, sauf Reval (Tallinn, fondée à l'emplacement de Lyndanisse). Les croisés finissent par reprendre leur offensive, et en 1227, Saaremaa est le dernier maakond (comté) à se rendre[170],[171].

Après la croisade, le territoire de l'Estonie et de la Lettonie actuelle est appelé Terra Mariana ; plus tard, il portera simplement le nom de Livonie[172]. Le nord de l'Estonie devient le duché d'Estlande (colonie du Danemark), tandis que les terres sont réparties entre les Porte-Glaive et les Principautés épiscopales de Dorpat et Ösel–Wiek. En 1236, après avoir subi une défaite majeure, les Porte-Glaive fusionnent avec l'Ordre teutonique devenant l'Ordre livonien[173]. Dans les décennies suivantes, il y a plusieurs rébellions des habitants contre les dirigeants allemands à Saaremaa. En 1343, un important soulèvement englobe le nord de l'Estonie et Saaremaa. L'Ordre teutonique réprime la rébellion en 1345, et en 1346, le roi du Danemark vend son territoire d'Estonie à l'Ordre[174],[175]. La rébellion infructueuse conduit à une consolidation du pouvoir pour la minorité allemande[176]. Pendant les siècles suivants, le dialecte bas allemand reste la langue de l'élite dirigeante dans les villes estoniennes et à la campagne[177]. Reval (Tallinn), la capitale de l'Estlande, adopte la Loi de Lübeck et obtient tous les droits de ville en 1248[178]. La Ligue hanséatique contrôle le commerce en mer Baltique, et les quatre plus grandes villes de l'actuelle Estonie en deviennent membres : Reval (Tallinn), Dorpat (Tartu), Pernau (Pärnu) et Fellin (Viljandi). Reval agit en tant qu'intermédiaire commercial entre Novgorod et les villes hanséatiques occidentales, tandis que Dorpat remplit le même rôle avec Pskov. De nombreuses guildes d'artisans et de marchands sont formées pendant cette période[179]. Protégées par leurs remparts de pierre et par leur adhésion à la ligue, des villes prospères comme Reval et Dorpat peuvent défier d'autres souverains de la Confédération livonienne médiévale[180].[note 2] L'Estlande et la Livonie sont alors de véritables colonies allemandes en dehors des frontières du Saint-Empire romain germanique.

Réforme protestante puis invasions par les puissances voisines (XVIe au XVIIIe siècle)

La Réforme débute en Europe centrale en 1517 et se propage vers le nord jusqu'en Livonie malgré l'opposition de l'Ordre livonien[182]. Les villes sont les premières à adopter le protestantisme dans les années 1520, et dans les années 1530, la majorité des propriétaires terriens et de la population rurale adoptent le Luthéranisme[183],[184]. Les services religieux sont conduits dans la langue vernaculaire, à savoir le bas allemand, mais à partir des années 1530, des offices religieux réguliers se déroulent en estonien[183],[185].

Pendant le XVIe siècle, les monarchies expansionnistes de Moscovie, de Suède et de Pologne-Lituanie consolident leur pouvoir, faisant peser une menace croissante sur la Livonie décentralisée affaiblie par des conflits entre les villes, la noblesse, les évêques et l'Ordre[183],[186]. En 1558, le tsar Ivan le Terrible de Moscovie envahit la Livonie, lançant la Guerre de Livonie. L'Ordre livonien est défait en 1560. La majorité de la Livonie accepte la domination de la Pologne, tandis que Reval et les nobles allemands du nord de l'Estonie prêtent allégeance au roi de Suède et que l'évêque d'Ösel-Wiek vend ses terres au roi du Danemark. Les forces russes conquièrent progressivement la majorité de la Livonie ; à la fin des années 1570, les armées polono-lituanienne et suédoise lancent leurs propres offensives ; la guerre sanglante prendra fin en 1583 par la défaite russe[186],[187]. Conséquence de la guerre, le nord de l'actuelle Estonie devient l'Estlande suédoise, le sud de l'actuelle Estonie devient la Livonie polonaise, et Saaremaa reste sous le contrôle danois[188].

En 1600, la guerre polono-suédoise éclate, causant d'importants dégâts. La guerre prolongée se termine en 1629 avec la Suède gagnant la Livonie, y compris les régions du sud de l'Estonie et du nord de la Lettonie[189]. L'ile de Saaremaa danoise est transférée à la Suède en 1645[190]. Les guerres ont réduit de moitié la population de l'Estonie, qui passe d'environ 250 000 à 270 000 personnes au milieu du XVIe siècle à 115 000 à 120 000 dans les années 1630[191].

Bien que de nombreux paysans restent des Serfs pendant la domination suédoise, des réformes juridiques renforcent à la fois les droits d'utilisation des terres et d'héritage des serfs et des fermiers libres - d'où la réputation de cette période sous le nom de « Bonne vieille époque suédoise » dans la mémoire populaire et l'historiographie estonienne[192]. Le roi suédois Gustaf II Adolf établit des lycées à Reval et Dorpat ; celui de Dorpat est élevé au rang d'université en 1632. Des imprimeries sont également établies dans les deux villes. Dans les années 1680, les débuts de l'éducation élémentaire estonienne apparaissent, en grande partie grâce aux efforts de Bengt Gottfried Forselius, qui introduit également des réformes orthographiques pour l'écriture de la langue estonienne[193]. La population de l'Estonie augmente rapidement jusqu'à la Grande Famine de 1695–97 au cours de laquelle 70 000-75 000 personnes meurent - soit environ 20 % de la population[194].

Pendant la grande guerre du Nord (1700–1721) le tsarat de Russie (Moscovie) conquiert l'ensemble de l'Estonie à partir de 1710[195]. La guerre ravage à nouveau la population de l'Estonie, la population est alors estimée à 150 000–170 000 en 1712[196]. En 1721, l'Estonie est divisée en deux gouvernements : le gouvernement d'Estlande, qui comprend Tallinn et la partie nord de l'Estonie, et le gouvernement de Livonie, qui comprend Tartu et s'étend jusqu'à la partie nord de la Lettonie au sein du nouvel Empire russe[197]. Le pouvoir russe rétablit tous les droits politiques et fonciers des nobles Allemands baltes et leur laisse une grande autonomie dans l'administration du territoire[198]. La condition des paysans, au service des nobles allemands, se dégrade alors complètement, le servage domine dans les activités agricoles au cours du XVIIIe siècle[199]. Le servage est officiellement aboli en 1816–1819 ; cela a initialement très peu d'effet pratique sur la conditions des paysans. L'amélioration de la condition paysanne commencera avec les réformes du milieu du XIXe siècle, inspirées par les idées libérales et le nationalisme romantique venant d'Europe occidentale et apportées par les Allemands[200].

Réveil national et affirmation de l'identité estonienne (XIXe et XXe siècles)

Le Réveil national estonien débute dans les années 1850 lorsque plusieurs figures de l'élite paysanne commencent à promouvoir une identité nationale estonienne parmi la population. Les rachats massifs de fermes par des Estoniens et la classe croissante de fermiers propriétaires qui en résulte fournissent la base économique de la formation de cette nouvelle « identité estonienne ». En 1857, Johann Voldemar Jannsen commence à publier le premier journal quotidien en langue estonienne et utilise pour la première fois le terme de eestlane (Estonien) pour définir son appartenance ethnique[201]. Le directeur d'école Carl Robert Jakobson et le pasteur Jakob Hurt deviennent des figures de proue d'un mouvement national, encourageant les agriculteurs estoniens à être fiers de leur identité estonienne[202]. Les premiers mouvements nationaux se forment : campagne pour établir l'école Alexandre de langue estonienne, fondation de la Société estonienne de littérature et de la Société des étudiants estoniens, et premier festival national de chanson, qui a lieu en 1869 à Tartu[203],[204],[205]. Les réformes linguistiques contribuent au développement de la langue estonienne[206]. L'épopée nationale Kalevipoeg est publiée en 1862, et, en 1870, ont lieu les premières représentations du théâtre estonien[207],[208]. En 1878, une scission se produit dans le mouvement national. L'aile modérée dirigée par Hurt se concentre sur le développement de la culture et de l'éducation estonienne, l'aile radicale, dirigée par Jakobson, réclame des droits politiques et économiques accrus[204].

À la fin du XIXe siècle, le gouvernement impérial russe prends des mesures administratives et culturelles pour diminuer l'autonomie des régions baltes façonnées par des siècles de domination germanique et nordique, en vue de les russifier[203]. La langue russe remplace l'allemand et l'estonien dans la plupart des écoles secondaires et universités, et de nombreuses activités sociales et culturelles dans les langues locales sont réprimées[208]. À la fin des années 1890, en réponse, une nouvelle vague de nationalisme surgit, avec la révélation de figures éminentes : Jaan Tõnisson et Konstantin Päts. Au début du XXe siècle, les Estoniens commencent à prendre le contrôle des gouvernements locaux dans les villes, et détrônent les nobles Allemands[209].

Pendant la Révolution russe de 1905, les premiers partis politiques estoniens légaux sont fondés. Un congrès national estonien est convoqué : il demande l'unification des régions estoniennes en un seul territoire autonome, ainsi que la fin de la russification. Des manifestations politiques pacifiques s'accompagnent parfois d'émeutes violentes ; il y a des pillages dans le quartier commercial de Tallinn et dans les manoirs de propriétaires terriens allemands. Le gouvernement tsariste répond par une répression brutale ; environ 500 personnes sont exécutées, des centaines d'autres emprisonnées ou déportées en Sibérie[210],[211].

Lutte pour l'indépendance puis Estonie libre dans l'entre-deux-guerres (1917-1939)

En 1917, après la Révolution de Février, le Gouvernement provisoire russe accepte la demande des Estoniens de redessiner les frontières pour inclure tous les territoires de culture authentique estonienne (Estlande et Nord de la Livonie) au sein de la nouvelle Province autonome d'Estonie ; cela permet la formation de l'Assemblée provinciale estonienne[212]. Un coup d'état des Bolcheviks à lieu en novembre 1917, et l'Assemblée provinciale est dissoute. L'Assemblée provinciale crée alors le Comité de salut public estonien, et pendant la courte période entre la retraite russe et l'occupation allemande, le comité déclare l'indépendance le 24 février 1918. Il forme le Gouvernement provisoire estonien. L'occupation allemande a lieu peu après. Vaincus, les Allemands restituent le pouvoir au gouvernement provisoire le 19 novembre 1918[213],[214].

Le 28 novembre 1918, la Russie, devenue soviétique, envahit l'Estonie, lançant la guerre d'indépendance estonienne[215]. L'Armée rouge s'approche à moins de 30 km de Tallinn. En janvier 1919, l'Armée estonienne, dirigée par Johan Laidoner, lance une contre-offensive, et chasse les forces bolchéviques en quelques mois. Les contre-attaques soviétiques échouent, et, au printemps, l'armée estonienne, en coopération avec les armées blanches russes, avance en Russie et en Lettonie[216],[217].

En juin 1919, l'Estonie bat la Landeswehr allemande qui avait tenté de dominer la Lettonie, rendant le pouvoir au gouvernement de Kārlis Ulmanis. Après l'effondrement des forces russes blanches, l'Armée rouge lance une offensive majeure contre Narva à la fin de 1919, mais ne parvient pas à percer. Le 2 février 1920, le Traité de paix de Tartu est signé par l'Estonie et la Russie soviétique : cette dernière s'engage à renoncer définitivement à toutes les revendications souveraines sur l'Estonie[216],[218].

En avril 1919, l'Assemblée constituante estonienne est élue. L'Assemblée constituante adopte une vaste redistribution des terres, exproprie de grands domaines et manoirs autrefois propriétés des nobles allemands, et adopte une nouvelle constitution extrêmement libérale établissant l'Estonie comme une démocratie parlementaire[219],[220].

En 1924, l'Union soviétique organise une tentative de coup d'État communiste en Estonie, qui échoue rapidement[221]. La loi estonienne sur l'autonomie culturelle des minorités ethniques, adoptée en 1925, est reconnue comme l'une des plus libérales du monde à l'époque[222]. La Grande Dépression exerce une forte pression sur le système politique estonien, et en 1933, le mouvement populiste Vaps mène une réforme constitutionnelle instaurant une présidence forte[223],[224]. Le 12 mars 1934, le chef d'État intérimaire, Konstantin Päts, déclare l'état d'urgence, sous le prétexte que le mouvement Vaps planifiait un coup d'État. Päts, avec le général Johan Laidoner et Kaarel Eenpalu, établissent un régime autoritaire pendant l'« ère du silence », où le parlement ne se réunit pas et la nouvelle Ligue patriotique devient le seul mouvement politique légal[225]. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum, et des élections ont lieu en 1938. Les candidats pro-gouvernementaux ou de l'opposition sont autorisés à participer, mais uniquement en tant qu'indépendants[226]. Le régime de Päts est plutôt clément, comparé à d'autres régimes autoritaires de l'entre-deux-guerres en Europe ; il n'a jamais utilisé la violence contre les opposants politiques[227].L'Estonie rejoint la Société des Nations en 1921[228]. Les tentatives d'établir une alliance avec la Finlande, la Pologne et la Lettonie échouent ; seule une alliance de défense mutuelle est signée avec la Lettonie en 1923, suivie de l'Entente baltique de 1934[229],[230]. Dans les années 1930, l'Estonie s'engage dans une coopération militaire secrète avec la Finlande[231]. Des pactes de non-agression sont signés avec l'Union soviétique en 1932 et avec l'Allemagne en 1939[228],[232]. En 1939, l'Estonie déclare sa neutralité, mais cela se révèlera inutile pendant la Seconde Guerre mondiale[233].

Seconde Guerre mondiale, occupations allemandes et soviétiques (1940-1944)

Une semaine avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le 23 août 1939, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique stalinienne signent le Pacte germano-soviétique. Dans un protocole secret du pacte, la Pologne, la Roumanie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Finlande sont divisées entre l'URSS et l'Allemagne en « sphères d'influence », l'Estonie étant assignée à la « sphère » soviétique[234]. Le 24 septembre 1939, l'Union soviétique exige que l'Estonie signe un traité d'« assistance mutuelle » qui permettrait à l'Union soviétique d'établir des bases militaires dans le pays. Le gouvernement estonien estime qu'il n'a d'autre choix que de se soumettre, et le Traité d'assistance mutuelle soviéto-estonien est signé le 28 septembre 1939[235]. Le 14 juin 1940, l'Union soviétique impose un blocus naval et aérien total sur l'Estonie. Le même jour, l'avion Kaleva est abattu par les Forces aériennes soviétiques. Le 16 juin, l'URSS présente un ultimatum exigeant le passage libre complet de l'Armée rouge en Estonie et l'établissement d'un gouvernement pro-soviétique. Sans possibilité de s'y opposer, le gouvernement estonien est contraint d'abdiquer et, le lendemain, le pays entier est occupé[236],[237]. Le 6 août 1940, la république d'Estonie est annexée par l'Union soviétique, qui créé la république socialiste soviétique d'Estonie sur son territoire[238].

L'URSS établit un régime de guerre répressif en Estonie occupée. Beaucoup de hauts fonctionnaires civils et militaires du pays, ainsi que des intellectuels et des industriels, sont arrêtés. Les répressions soviétiques culminent le 14 juin 1941 avec les déportations de masse d'environ 11 000 personnes vers la Russie[239],[240]. Une lutte de soldats estoniens partisans (les « Frères de la forêt ») s'engage contre l'Union soviétique et coïncide avec l'invasion allemande le 22 juin 1941 lors de la « guerre d'été » (en estonien suvesõda)[241]). Environ 34 000 jeunes hommes estoniens sont enrôlés de force dans l'Armée rouge, moins de 30 % d'entre eux survivront à la guerre. Les bataillons de destruction soviétiques initient une politique de la terre brûlée. Les prisonniers politiques qui n'ont pas pu être évacués sont exécutés par le NKVD[242],[243]. De nombreux Estoniens rejoignent les « Frères de la forêt », et commencent une guérilla anti-soviétique. En juillet, la Wehrmacht allemande atteint le sud de l'Estonie. L'URSS évacue Tallinn fin août, avec des pertes massives, et la capture des îles estoniennes est achevée par les forces allemandes en octobre[244].

Une fois les soviétiques chassés, de nombreux Estoniens espèrent que l'Allemagne va restaurer l'indépendance de l'Estonie, en vain. Seule, une administration autonome de collaboration est établie, et l'Estonie occupée est intégrée au Reichskommissariat Ostland ; son économie est entièrement subordonnée aux besoins militaires allemands[245]. Environ un millier de Juifs estoniens n'avaient pas réussi à partir : ils sont presque tous tués en 1941. De nombreux camps de travail forcés sont construits, où mouront des milliers d'Estoniens, de Juifs étrangers, de Roms et de prisonniers de guerre soviétiques[246]. Les autorités d'occupation allemandes recrutent des hommes pour de petites unités volontaires. Les recrutements donnant peu de résultats, la situation militaire s'aggravant, les occupants allemands mettent un place une conscription forcée en 1943. Elle conduit à la formation de la division estonienne de la Waffen-SS[247]. Des milliers d'Estoniens échappent au service militaire allemand, et fuient en Finlande, où beaucoup se portent volontaires pour combattre aux côtés des Finlandais contre les Soviétiques[248].

L'Armée rouge atteint à nouveau les frontières estoniennes au début de 1944 ; son avancée en Estonie est stoppée dans de violents combats près de Narva pendant six mois par les forces allemandes, comprenant les unités d'estoniens enrôlés de force[249]. En mars, les forces aérienne soviétiques effectuent d'intenses bombardements contre Tallinn et d'autres villes estoniennes[250]. En juillet, les Soviétiques lancent une offensive majeure depuis le sud, forcent les Allemands à abandonner l'Estonie continentale en septembre et les îles estoniennes en novembre[249]. Alors que les forces allemandes se retirent de Tallinn, le dernier Premier ministre d'avant-guerre, Jüri Uluots, nomme un gouvernement dirigé par Otto Tief dans une tentative infructueuse de reprendre le contrôle du territoire de l'Estonie[251]. Des dizaines de milliers d'Estoniens, dont la plupart des Suédois d'Estonie, fuient vers l'ouest pour éviter la nouvelle occupation soviétique[252].

L'Estonie perd environ 25 % de sa population dans les décès, les déportations et les évacuations de la Seconde Guerre mondiale[253]. Les occupations soviétiques et allemandes contribuent à décimer la société estonienne tout entière, parfois à l'intérieur même de familles. Les soldats estoniens enrôlés de force par le premier occupant sont contraints de se battre contre leurs compatriotes enrôlés par le second. L'Estonie subit des pertes territoriales irréversibles : l'Union soviétique transfère des zones frontalières de la RSS d'Estonie à la RSFS de Russie. Cela représente environ 5 % du territoire estonien d'avant-guerre[254].

Deuxième occupation soviétique, Estonie en exil et révolution chantante (1945-1990)

Des milliers d'Estoniens s'opposant à la deuxième occupation soviétique rejoignent un mouvement de guérilla connu sous le nom de « Frères de la forêt » (en estonien Metsavennad). La résistance armée est la plus intense au cours des premières années après la guerre, mais les autorités soviétiques l'affaiblissent progressivement par l'usure, et la résistance cesse d'exister au milieu des années 1950[255]. Les Soviétiques lancent une politique de collectivisation, mais comme les agriculteurs y restent opposés, une campagne de terreur est déclenchée. En mars 1949, environ 20 000 Estoniens sont déportés en Sibérie. La collectivisation est entièrement achevée peu de temps après[239],[256].

Les autorités d'occupation, dominées par les Russes sous l'Union soviétique, commencent la colonisation de peuplement, accompagnée d'une Russification, incitant des centaines de milliers de Russes ethniques et quelques autres peuples de l'Union soviétique à s'installer en Estonie occupée. Ce processus avait pour but de transformer les Estoniens autochtones et leur culture en une minorité dans leur propre pays natal[257]. En 1945, les Estoniens représentaient 97 % de la population, en 1989, leur part était descendue à 62 %[258]. Les campagnes de déportations massives des populations locales entraînent une perte de 3 % de la population autochtone de l'Estonie[259]. En mars 1949, 60 000 personnes sont déportées d'Estonie et 50 000 de Lettonie vers le Goulag en Sibérie, où les taux de mortalité atteignent 30 %. Le régime d'occupation crée un Parti communiste estonien ; les Russes y sont majoritaires[260]. Économiquement, l'industrie lourde est privilégiée, sans améliorer le bien-être de la population locale et en causant d'énormes dommages environnementaux dus à la pollution[261]. Le niveau de vie sous l'occupation soviétique continue de stagner par rapport à la Finlande indépendante voisine, en plein développement économique[257]. Le pays est militarisé, les zones militaires fermées couvrent 2 % du territoire[262]. Les îles et la plupart des zones côtières sont transformées en une zone frontalière restreinte qui nécessite un permis spécial d'entrée[263]. L'Estonie est fermée jusqu'à la deuxième moitié des années 1960, lorsque, progressivement, les Estoniens regardent clandestinement la Télévision finlandaise dans les parties nord du pays, découvrant un aperçu du mode de vie derrière le rideau de fer[264].

La majorité des pays occidentaux considèrent l'annexion de l'Estonie par l'Union soviétique comme une occupation illégale[265]. La continuité juridique de la république d'Estonie (surnommée Vaba Eesti - « l'Estonie libre ») est préservée grâce au gouvernement en exil et aux services diplomatiques estoniens basés à l'étranger - particulièrement depuis les pays nordiques ainsi qu'aux États-Unis -. Ils continuent d'émettre des passeports, et les gouvernements occidentaux continuent de les reconnaître[266],[267]. La diaspora estonienne, composée entre autres de 70 000 réfugiés, est très présente dans les pays anglo-saxons : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie[268]. Elle tente d'alerter l'opinion publique sur l'histoire de leur pays[269].

L'introduction de la perestroïka par le gouvernement central soviétique en 1987 permet une activité politique ouverte en Estonie et déclenche un processus de restauration de l'indépendance. Le mouvement sera connu sous le nom de révolution chantante (en estonien laulev revolutsioon), en raison des chants traditionnels baltes utilisés lors des manifestations[270]. La campagne environnementale Fosforiidisõda (« guerre du phosphore ») devient le premier grand mouvement de protestation contre le gouvernement central[271]. En 1988, des mouvements politiques apparaissent : le Front populaire estonien, qui représente l'aile modérée du mouvement indépendantiste, et le Parti de l'indépendance nationale estonienne, plus radical, premier parti non communiste de l'Union soviétique, exigeant le rétablissement complet de l'indépendance[272]. Le 16 novembre 1988, se tiennent les premières élections multipartis non truquées depuis un demi-siècle ; le parlement d'Estonie sous contrôle soviétique émet la Déclaration de souveraineté, affirmant la primauté des lois estoniennes. Au cours des deux années suivantes, de nombreuses autres « parties administratives » (ou républiques) de l'URSS suivent l'exemple estonien en émettant des déclarations similaires[273],[274]. Le 23 août 1989, environ 2 millions d'Estoniens, de Lettons et de Lituaniens participent à une manifestation de masse, formant une chaîne humaine de la Voie balte à travers les trois pays[275]. En février 1990, des élections ont lieu pour élire le Congrès de l'Estonie[276]. En mars 1991, un référendum a lieu : 78,4 % des électeurs soutiennent une indépendance totale. Pendant le putsch de Moscou, l'Estonie déclare la restauration de la République le 20 août 1991[277].

L'Estonie depuis 1991 : intégration européenne, croissance accélérée et digitalisation

Les autorités soviétiques reconnaissent l'indépendance estonienne le 6 septembre 1991, et le 17 septembre, l'Estonie est admise dans les Nations unies[278]. Le gouvernement revenu d'exil passe le flambeau au nouveau président élu Lennart Meri en 1992. Les dernières unités de l'armée russe quittent l'Estonie en 1994[279].

Le 28 septembre de la même année, le ferry MS Estonia reliant Tallinn à Stockholm coule dans la Mer Baltique. La catastrophe cause la mort de 852 personnes (dont 501 Suédois[280]), et constitue l'une des pires catastrophes maritimes du XXe siècle[281].

Le début des années 1990 est une période instable entre l'effondrement du système soviétique et la transition vers une économie de marché ; l'accession aux biens de première nécessité est difficile[282]. De nombreuses mafias estoniennes, en lien avec la Russie, prospèrent dans l'organisation d'un marché noir dans l'ex-URSS. Les activités criminelles sont progressivement réduites, grâce à la restauration du système judiciaire et policier[283]. Dès 1992, des réformes économiques radicales sont initiées pendant le mandat du premier ministre Mart Laar pour passer à une économie de marché. Elles comprennent la privatisation, le lancement d'une nouvelle monnaie (la Couronne estonienne), un système fiscal simplifié, et, plus largement, une politique plutôt libérale favorable à l'entrepreneuriat[284]. Le développement économique rapide vaut à l'Estonie d'être le seul pays de l'ancien Bloc de l'Est à débuter les discussions en vue d'une adhésion à l'Union européenne sans période de transition[285],[286]. L'Estonie rejoint l'OMC le 13 novembre 1999[287].

En plus de revendiquer son héritage nordique, l'Estonie aligne sa politique étrangère sur celle des autres démocraties occidentales et se soustrait à l'influence de la Russie[288][réf. souhaitée]. Environ 300 000 descendants de colons russes de la période soviétique restent néanmoins en Estonie, et disposent jusqu'en 2030 d'écoles publiques dans leur langue. L'Estonie rejoint l'Union européenne et l'OTAN en 2004[289]. Malgré un faible soutien de l'opinion publique, l'Estonie intervient lors de la Guerre en Irak à partir de 2003[290]. En 2007, le déplacement d'un mémorial de l'époque soviétique controversé à Tallinn est suivi d'émeutes[291] et d'une cyberattaque de très grande ampleur attribuée à la Russie[292]. En réponse, l'Estonie installe sur son territoire le Centre d'excellence pour la cyberdéfense en coopération de l'OTAN[293]. Après une forte croissance, l'économie estonienne subit la crise financière de 2008 et traverse une période de récession[294]. L'Estonie retrouve la croissance et rejoint l'OCDE en 2010[295] puis la zone euro en 2011[296].

Des Estoniens revenant d'exil, menés par Toomas Hendrik Ilves, ont été témoins de l'arrivée d'Internet dans les pays anglo-saxons[297]. Sous leur impulsion, le gouvernement lance, en 1996, la politique du « bond du tigre » (en estonien Tiigrihüpe) : elle promeut l'utilisation massive du numérique, notamment dans les écoles[298]. L'Estonie rattrape son retard, et devient précurseur dans l'utilisation des technologies de l'information pour les besoins quotidiens[299]. Les innovations numériques pénètrent la société estonienne avant les pays de l'ancien bloc de l'ouest : banques en ligne dès 1996, administration des tâches gouvernementales (e-cabinet), impôts en ligne, paiement de parking par téléphone mobile dès 2000, système X-Road d'échange de données en 2001, carte d'identité à puce et signature numérique dès 2002, vote en ligne dès 2005, E-santé en 2008 et 2010, portail d'administration routière et E-Residence en 2014, distribution automatique des prestations sociales aux familles et authentification digitale des actes notariés en 2020 et même contrat de mariage en ligne en 2022[300].

Avec une politique basée sur le numérique, l'Estonie devient une destination pour les entrepreneurs et investisseurs du secteur, au point d'être surnommée « la Silicon Valley de l'Europe » par la presse étrangère[301], Tallinn devient la ville avec le plus de start-ups par habitants au monde[302] et l'université de Tartu voit la création de plus de 50 entreprises spin-off[303].

Des entreprises, qui ont un siège à l'étranger, installent des bureaux en Estonie, pour concevoir leurs produits. Skype, Playtech, Glia, Veriff, ID.me, Gelato, Zego, Pipedrive, Bolt et Wise deviennent les 10 premières « licornes » estoniennes ou d'origine estonienne[304]. De nouvelles sociétés en lien avec l'innovation industrielle, la deep tech et l'intelligence artificielle telles que Starship Technologies, Cleveron, Auve Tech ou Skeleton, voient le jour en Estonie dans les années 2010.

La république d'Estonie célèbre son centenaire le 24 février 2018[305]. En 2020, la pandémie de Covid-19 en Estonie fait plus de 3 000 morts[306]. L'Estonie est membre du Conseil de sécurité de l'ONU de 2020 à 2021[307]. Kaja Kallas, du Parti de la réforme, succède à Jüri Ratas au poste de Première ministre sous la présidence de Kersti Kaljulaid. L'Estonie est le premier pays du monde avec deux femmes à sa tête[308]. Témoins historiques de l'impérialisme russe, la société estonienne et le gouvernement soutiennent massivement l'Ukraine lors de son invasion par la Russie en 2022 (débutée le même jour que la fête nationale estonienne), avec une aide humanitaire, militaire et l'accueil de près de 50 000 réfugiés[309],[310]. En réponse à l'agression russe, l'Estonie accélère le processus de décolonisation/dérussification sur son territoire[311],[312].

Le pays fait face à la plus forte vague d'inflation de l'Union européenne avec un record de près de 25 % en août 2022[313]. Après la réélection de Kaja Kallas sous la présidence d'Alar Karis, l'Estonie autorise en 2024 le mariage homosexuel[314].

À la suite de la nomination de Kaja Kallas à la commission européenne, Kristen Michal devient premier ministre.

Remove ads

Politique et administration

Résumé

Contexte

L'Estonie est une démocratie libérale, dont le gouvernement a la forme d'une république. Les fondements de l'organisation politique et administrative de l'Estonie ont été énoncés pour la première fois par la Constitution estonienne de 1920, mais la constitution (põhiseadus) en vigueur date de 1992. Selon son article premier, « L'Estonie est une république démocratique indépendante et souveraine, où le pouvoir suprême appartient au peuple. L'indépendance et la souveraineté de l'Estonie sont intemporelles et inaliénables. »[315]

Organisation des pouvoirs

L'organisation des pouvoirs en Estonie est définie dans la constitution de 1992. L'Estonie possède un régime politique parlementaire comportant de nombreuses similarités avec ses voisins baltes et nordiques.

Le pouvoir législatif appartient au Parlement (Riigikogu, littéralement « Assemblée d'État ») formé d'une seule chambre formée de 101 députés élus tous les quatre ans au suffrage universel. L'élection a la forme d'un scrutin proportionnel plurinominal avec listes ouvertes et vote préférentiel, conçu de manière complexe dans l'idée de rapprocher le plus possible les résultats en sièges de ceux du vote de la population[316],[317]. Dans les faits, l'obtention de la majorité absolue des sièges par un seul parti politique est souvent impossible ; cela encourage la formation de coalitions de plusieurs partis. Le représentant ou dirigeant de la coalition est alors chargé par le président de former un gouvernement.

Le pouvoir exécutif appartient en premier lieu au Gouvernement de la République (Vabariigi Valitsus) représenté et dirigé par le Premier ministre (Peaminister, littéralement « ministre de tête »). Le président de la République nomme un candidat-premier ministre (le plus souvent le représentant/dirigeant du parti ou de la coalition majoritaire) qui doit ensuite être autorisé à former un gouvernement par le Parlement. Une fois nommés, les membres du gouvernement prêtent serment devant le Parlement. Le gouvernement est officiellement composé de 11 ministères ainsi que de la Chancellerie d'État (Riigikantselei) qui organise le travail gouvernemental[318].

Le chef de l'État est le président de la République (Vabariigi President), également pourvu du pouvoir exécutif. Il se tient néanmoins écarté du gouvernement. Le président, au minimum âgé de 40 ans, est élu pour cinq ans par le parlement et ne doit appartenir à aucun parti ou mouvement politique durant son mandat. Il promulgue les lois, après le vote par le parlement, et dispose du droit de renvoyer un texte de loi au parlement, ou de consulter la Cour d'État pour en vérifier la constitutionnalité. Il dispose également d'un pouvoir spécial, notamment en cas d'état d'urgence ou de guerre, ainsi qu'un rôle de représentation[319].

- Personnages de l'état estonien

- Alar Karis, président de la République depuis le 11 octobre 2021.

- Lauri Hussar, président du Riigikogu (parlement) depuis le 10 avril 2023.

- Kristen Michal, Premier ministre depuis le 23 juillet 2024

Le pouvoir judiciaire est séparé des deux autres pouvoirs ; le président de la République dispose d'un droit de grâce. Le système judiciaire estonien est divisé en trois niveaux : les tribunaux administratifs et de comtés, en première instance, les cours d'appels de districts, en seconde instance, et la Cour d'État (Riigikohus), aussi appelée Cour suprême, en dernière instance. L'ordre administratif du pouvoir judiciaire est assuré par le Conseil d'administration des tribunaux, dirigé par le Juge en chef de la Cour d'État[320]. La conformité des lois à la Constitution, la régularité des scrutins et, plus largement, le respect des institutions sont contrôlés par la Cour d'État[321]. Le droit estonien est de tradition romano-civiliste de type germanique (austro-allemand)[322] ; il dispose que tout accusé, avant d'être condamné, est présumé innocent, et qu'une affaire peut être rejugée en appel sur demande d'une des parties.

Gouvernement

- Par rapport au gouvernement Kaja Kallas III, les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attribution le sont en italique.

Découpage territorial et décentralisation

L'Estonie est divisée en 79 collectivités locales d'un seul niveau : les communes (kohalik omavalitsus, littéralement « gouvernements-propres locaux »). 64 communes d'Estonie sont dites rurales (en estonien : vallad au pluriel, vald au singulier), 15 autres sont dites urbaines (linnad au pluriel, linn au singulier). Chaque commune est gérée par un conseil municipal (rural : vallavolikogu, urbain : linnavolikogu) élu par les habitants tous les 4 ans, qui élit le maire parmi ses membres et nomme les adjoints au maire[323]. Le maire (rural : vallavanem, urbain : linnapea) et ses adjoints forment le gouvernement (rural: vallavalitsus, urbain : linnavalitsus). Les communes ont leur propre budget et prélèvent des impôts locaux. Officiellement, les communes organisent les services sociaux, les activités culturelles et sportives, l'aide à la dépendance, le logement, la gestion de l'eau, la salubrité publique, l'ordre public, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, les transports publics et prend en charge les équipements publics (écoles, bibliothèques, musées...) sauf si la loi estonienne confie ces services à un tiers[324].

Les communes peuvent avoir une surface très étendue et une très faible densité de population ; elles incluent une ou plusieurs localités (asustusüksus) qui peuvent être des villes (singulier linn, pluriel linnad), des bourgs (alev / alevid), des petits bourgs (alevik / alevikud) ou des villages (küla / külad). Des communes dites rurales peuvent inclure des localités urbaines et des communes dites urbaines peuvent inclure une ou plusieurs localités rurales[325]. La superficie actuelle des communes date de la réforme de fusion des communes de 2017, qui a fait passer leur nombre de 213 à 79[326].

L'Estonie est également découpée en comtés (maakonnad au pluriel, maakond au singulier) qui n'ont pas de rôle politique. Les premiers comtés correspondent aux territoires des premières tribus estoniennes, le développement du féodalisme et la christianisation sous domination allemande ont divisés le territoire en villes, paroisses (kihelkonnad au pluriel, kihelkond au singulier) et en domaines/manoirs. Les comtés réapparaissent sous domination suédoise. Sous le règne polonais, les régions du Sud sont des voïvodies. Sous l'Empire russe, les gouvernements germano-baltes d'Estlande et de Livonie sont divisés en arrondissements (en allemand kreis). Les comtés deviennent une entité territoriale propre lors de l'indépendance de l'Estonie à partir de 1918. Dissous lors de l'occupation soviétique, ils réapparaissent sous une nouvelle forme avec des compétences à partir de 1991. Dotés d'un gouvernement (maavalitsus) jusqu'à une réforme territoriale votée en 2017, les comtés ne conservent aujourd'hui qu'un rôle symbolique sans institution dédiée.

Tendances politiques, partis et élections

Le système politique estonien, basé sur un régime parlementaire et une volonté de large représentativité, donne un fort pouvoir législatif au moment de son élaboration. Cela mènera à la formation de 16 gouvernements successifs entre 1924 et 1934[327]. L'entre-deux-guerres est marquée par un fort soutien aux partis agrariens conservateurs et travaillistes patriotiques avec une percée populiste au milieu des années 1930[328]. Après 1934, une période de transition autoritaire, avec l'interdiction temporaire des partis, voit un déséquilibre des pouvoirs au profit de l'exécutif[329] ; elle entraine la rédaction d'une nouvelle constitution en 1938 avec, notamment, la création du poste de président de la République[330].

Les occupations successives allemandes et soviétiques, à partir de 1940, interrompent la vie politique estonienne. L'URSS organise, via le gouvernement fantoche de la RSS d'Estonie, des élections truquées (faux plébiscites) plaçant systématiquement en tête le Bloc communiste[331]. La république d'Estonie, constitutionnellement maintenue en 1944, ne contrôle pas le territoire et n'organise plus d'élections, mais possède un gouvernement en exil et un service diplomatique installé depuis l'étranger[332].

À la fin des années 1980, la « révolution chantante » réveille la conscience nationale estonienne, jusque-là transmise dans les familles, à cause de la répression politique. Le rétablissement de l'indépendance entraîne une dislocation de grandes coalitions qui ont participé au renouveau politique estonien : le Front populaire ou Union de la patrie ; une recomposition politique se fait. La nouvelle constitution de 1992 veille à un meilleur équilibre entre l'exécutif et le parlement, en conservant à ce dernier un rôle central.

La vie politique de l'Estonie après la fin de l'occupation est marquée par des orientations libérales, à la fois sur le plan sociétal (liberté d'expression, pluralité des partis, liberté de la presse...) et économique (privatisations, ouvertures à la concurrence, politique favorable à l'entrepreneuriat...), avec l'instauration de prestations sociales en parallèle. La plupart des coalitions au pouvoir depuis 1992 sont dominées par des formations de centre droit ou de droite libérale. Le Parti de la réforme gagne en soutien à partir du début des années 2000 et compte le plus de participations à des gouvernements, avec notamment les premiers ministres Siim Kallas, Andrus Ansip, Taavi Rõivas et Kaja Kallas[333]. Les plateformes récentes Parempoolsed (centre-droit à droite) et « Estonie 200 » (centre) se veulent être des alternatives au Parti de la réforme. Plus à droite se trouvent le parti Isamaa, les héritiers de l'« Union de la Patrie »[334], ainsi que l'Assemblée des Agriculteurs, plus minoritaire, qui se veut héritière des partis agrariens d'avant-guerre[335].

La fin des années 2010 est notamment marquée par une montée du populisme d'extrême droite du « Parti populaire conservateur » (EKRE), issus de la fusion d'anciens partis conservateurs[336]. Les dirigeants du parti sont ouvertement eurosceptiques, LGBTphobes, anti-immigration et suprémacistes blancs[337]. Le parti parvient à entrer dans la coalition gouvernementale de 2019 à 2021. De multiples déclarations des ministres du parti suscitent des controverses dans le pays et participent à la démission du premier ministre en 2021[338].