Commune de Paris

période insurrectionnelle de l'histoire de Paris, 1871 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La Commune de Paris est la plus importante des communes insurrectionnelles de France en 1870-1871, qui dura 72 jours, du 18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » du 21 au . Cette insurrection, faisant suite aux communes de Lyon et de Marseille, refusa de reconnaître le gouvernement issu de l'Assemblée nationale constituante, qui venait d'être élue au suffrage universel masculin dans les portions non occupées du territoire, et choisit d'ébaucher pour la ville une organisation de type proudhonien, blanquiste et jacobien (des 3 courants de pensée majoritaires de ces insurrections) fondée sur la démocratie directe, qui donnera naissance au communalisme. Ce projet d'organisation politique de la République française visant à unir les différentes communes insurrectionnelles ne sera jamais mis en œuvre du fait de leur écrasement lors de la campagne de 1871 à l'intérieur dont la Semaine sanglante, marquée par d'importants incendies, constitue l'épisode parisien et la répression la plus célèbre.

Commune de Paris

–

(2 mois et 10 jours)

Drapeau rouge. |

| Statut | Commune autonome administrée selon les principes de la démocratie directe |

|---|---|

| Capitale | Paris |

| Langue(s) | Français |

| Monnaie | Franc français |

| Population (1866) | 1 799 980 hab. |

|---|

| Les Parisiens, essentiellement ouvriers, artisans et professions libérales, se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers qui veut désarmer la Garde nationale, et empêchent l'enlèvement des canons de la Garde nationale ; le gouvernement quitte Paris pour Versailles. | |

| Élections des membres du Conseil de la Commune. | |

| Proclamation du Conseil de la Commune, surnommé « Commune de Paris », à qui le Comité central de la Garde nationale remet ses pouvoirs. | |

| Pour gouverner, la Commune se dote d'une Commission exécutive, à la tête de 9 commissions. | |

| La Commune présente son programme dans sa Déclaration au peuple français. | |

| La Commission exécutive est remplacée par un organisme plus autoritaire : le Comité de salut public. | |

| Démolition de la colonne Vendôme, considérée comme symbole du despotisme impérial. | |

| 21-28 mai 1871 | La semaine sanglante met fin à la Commune de Paris. Procès, exécutions et déportations des prisonniers communards. |

| Jourde, Varlin, Grousset… | |

| Cluseret, Frankel, Vaillant… | |

| Rossel, Delescluze… |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

La Commune est à la fois le rejet d'une capitulation de la France face aux armées prussiennes menées par Otto Von Bismarck lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et du siège de Paris, et une manifestation de l'opposition entre un Paris républicain, favorable à la démocratie directe, et une Assemblée nationale à majorité acquise au régime représentatif. Cette insurrection et la violente répression qu'elle subit eurent un retentissement international important, notamment au sein du mouvement ouvrier et des différents mouvements révolutionnaires naissants. La Commune est de ce fait encore aujourd'hui une référence historique importante pour les mouvements d'inspiration libertaire, la mouvance révolutionnaire issue du mouvement ouvrier et plus largement pour les sympathisants de gauche, y compris réformistes, ou encore d'autres mouvements favorables à la démocratie directe. L'implication de nombreuses femmes est également un trait remarquable de cet épisode.

À l'origine de la Commune

Résumé

Contexte

Paris, bivouac des révolutions

Depuis 1789, l'histoire de Paris est marquée par de nombreuses journées d'émeutes révolutionnaires qui, selon l'historien Michel Cordillot, « ont souvent décidé du sort politique de la France tout entière »[1]. La prise de la Bastille le en constitue le premier repère et les révoltes parisiennes, dont la prise de l'Hôtel de ville devient rapidement l'acte symbolique, contribuent au renversement du pouvoir, à l'image des Trois Glorieuses qui instaurent la monarchie de Juillet en 1830 ou de la révolution de qui aboutit à l'avènement de la Deuxième République. Pour autant, jusqu'en 1870, la France vit principalement sous des régimes politiques plus ou moins autoritaires et la République tout comme la démocratie représentative ne sont que des expériences passagères. L'émeute parisienne est parfois réprimée rapidement et violemment, comme lors des journées de Juin en 1848 ou après le coup d'État du qui marque le début du Second Empire, mais le pouvoir « se méfie des réactions d'une capitale jugée imprévisible »[1].

Au XIXe siècle, Paris est donc le « bivouac des révolutions » selon l'expression forgée par l'écrivain Jules Vallès et reprise par plusieurs historiens comme Robert Tombs[2] et Michel Cordillot[1]. Pour Michel Cordillot, la Commune est en réalité portée « par trois dynamiques distinctes mais confluentes, qui à ce moment précis entrèrent brutalement en résonance pour donner naissance à un puissant élan populaire » : d'une part, le processus de républicanisation de la France sur le long terme, élément politique d'autant plus manifeste à Paris ; d'autre part le contexte économique et social marqué par l'émergence d'organisations ouvrières structurées et l'essor des actions revendicatives ; enfin l'élan patriotique suscitée par la guerre contre la Prusse[3].

Émergence du sentiment républicain

La Commune trouve donc en partie son origine dans l'élan républicain né de la Révolution de 1789, « révolution modèle pour tous les Parisiens d'origine ou d'adoption, indissociable de leur histoire et de celle de la capitale » pour Hélène Lewandowski, qui qualifie Paris de « berceau de la République »[4]. De fait, le sentiment républicain ne cesse de progresser dans la capitale et, des bourgeois libéraux aux représentants du mouvement ouvrier, tous voient dans l'établissement de ce régime la garantie des grandes libertés et du suffrage universel[1],[4].

Depuis 1851, la capitale est privée de ses droits municipaux et gouvernée de manière autoritaire par le préfet de police Joseph Marie Pietri et le préfet de la Seine Georges Eugène Haussmann, ce qui n'empêche pas les mouvements de contestation dans un contexte de libéralisation du régime. Ainsi, lors des élections législatives de 1869, la ville élit huit députés républicains sur neuf, et lors du plébiscite du , le non l'emporte avec une large majorité dans certains quartiers, atteignant par exemple 77 % à Belleville où l'opposition à l'empereur est la plus forte[1].

La parole se libère dans les réunions publiques, tolérées depuis 1868, et les funérailles du journaliste Victor Noir, assassiné par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, sont transformées en une vaste manifestation républicaine où se pressent environ 200 000 personnes[5]. Ainsi, à la veille d'un conflit armé contre la Prusse, Paris apparaît « comme indiquant la voie du progrès et du mouvement » à une France encore rurale et majoritairement conservatrice, à l'exception de quelques grandes villes traditionnellement frondeuses, et cette rupture est encore accentuée par la défaite de 1870[1].

Contexte social parisien

|

En 1870, Paris est une ville en pleine transformation : d'une part, après l'absorption de plusieurs communes limitrophes en 1860, la capitale occupe désormais tout l'espace compris dans l'enceinte érigée dans les années 1840 sous l'impulsion d'Adolphe Thiers et sa population a considérablement augmenté, passant d'environ un million d'habitants en 1851 à près de deux millions en 1870 ; d'autre part, les transformations urbanistiques menées par le baron Haussmann sous le Second Empire ont entièrement redessiné la ville, les ruelles étroites des quartiers insalubres laissant place à de grands boulevards rectilignes et à des monuments publics comme l'Opéra Garnier. Dans ce Paris moderne, la mixité sociale a presque disparu, l'accroissement de la population et l'augmentation du prix des loyers ayant repoussé les habitants les plus pauvres dans les faubourgs récemment annexés, tandis que les arrondissements de l'ouest et du centre abritent les plus fortunés[1].

Toutefois, Paris est encore une ville socialement très diversifiée[1]. D'après le recensement de 1866, la capitale compte 455 400 ouvriers, 120 600 employés, 140 000 patrons et 100 000 domestiques[5], tandis qu'environ 125 000 oisifs vivent de leurs rentes[1]. L'industrie textile et le vêtement concentrent près d'un quart des travailleurs actifs, tandis que les métiers d'art, le bâtiment et la métallurgie sont également bien représentés. C'est néanmoins la petite industrie qui domine car plus de 60 % des patrons travaillent seuls ou un seul ouvrier. Ainsi, dans les quartiers populaires, de nombreuses ateliers et boutiques de petite taille coexistent avec de grands établissements industriels comme les sociétés Cail à Grenelle et Goüin aux Batignolles qui emploient toutes deux plus de 1 000 ouvriers[1],[5]. Entre les classes fortunées et les classes laborieuses, Paris voit aussi l'émergence d'une couche sociale intermédiaire composée de boutiquiers, d'artisans et d'employés que l'écrivain et journaliste Jules Vallès qualifie de « bourgeoisie travailleuse »[1].

Quoique ses conditions de vie demeurent précaires, le monde ouvrier vit modestement et les salaires ont augmenté dans le contexte économique favorable des années 1860. Il présente toutefois une grande diversité, un ouvrier journalier, au travail incertain gagnant de 2 à 2,50 francs par jour quand un ouvrier qualifié en gagne environ le double[1]. Par ailleurs, ouvriers originaires de la province ou de l'étranger côtoient les ouvriers de « vieille souche parisienne », mais la plupart savent lire, fréquentent des lieux de sociabilité et assistent à des réunions publiques, si bien qu'« il s'est forgé comme une nationalité ouvrière parisienne » selon l'expression de Jacques Rougerie[5].

La misère ouvrière pousse les parents à envoyer leurs enfants, dès leur plus jeune âge, à l'usine[6]. En 1868, une enquête révèle la présence de 100 000 enfants de moins de huit ans dans les fabriques dont certains avaient cinq ans[6]. À Lille, un médecin constate que sur 21 000 nourrissons, il en meurt 20 700 avant d'avoir atteint l'âge de 6 ans[6].

Ainsi, les années 1860 voient l'émergence d'un « prolétariat combatif » et les associations ouvrières se développent, certaines agissant par la grève, tolérée depuis 1864, au point que les manifestations se multiplient à Paris entre 1869 et 1870[5]. L'Association internationale des travailleurs, dont Eugène Varlin est le représentant dans la capitale, regroupe quelques dizaines de milliers de militants à travers l'Europe qui questionnent le pouvoir de l'État et revendiquent la nationalisation des grandes entreprises. À leurs côtés, l'extrême gauche républicaine, et notamment les blanquistes, victimes majeurs du coup d'État en 1851, intensifie ses actions. Partisans de l'insurrection ou révolutionnaires anticapitalistes forment donc un ensemble hétéroclite qui remet en cause l'organisation de la société, ce qui inquiète à la fois l'opinion publique, les classes dirigeantes et les élus républicains [7]. Comme l'écrit l'historien Jean-Jacques Chevallier, « la Commune était l'expression, chez ses meneurs, d'un républicanisme ultra rouge, antireligieux, jacobin, prolétarien, fouetté par la haine pour cette assemblée monarchiste »[8].

Défaite de 1870 et conséquences

De la déclaration de guerre à la capitulation de Paris

Le , la France déclare la guerre à la Prusse[9]. Mal préparée[10], l'armée française mène une campagne désastreuse et subit de nombreux revers[11]. Après la capitulation de l'armée de Napoléon III à Sedan, les députés parisiens proclament la République le [12]. Un gouvernement de défense nationale s'installe à l'hôtel de ville et la guerre se poursuit mais Paris est assiégé dès le [9].

Isolée du reste de la France, la capitale livre une résistance acharnée malgré l'intensification des bombardements prussiens[13] et les souffrances causées par la famine et le froid[9],[3]. Des centaines de milliers d'hommes rejoignent les rangs de la Garde nationale et l'exaltation révolutionnaire donne lieu à plusieurs soulèvements populaires qui exigent l'instauration d'une Commune[14]. Le puis le , le gouvernement contient les tentatives de renversement venues de la gauche qui déplore le manque d'initiative du commandement militaire et conteste son pouvoir[14]. Les Parisiens, humiliés, apprennent la proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des Glaces du château de Versailles le et l'annonce de la signature de l'armistice le est vécue comme une trahison[3].

- Le siège de Paris.

- Bombardement de la ville par l'artillerie allemande.

- Dans les tranchées, tableau d'Alphonse de Neuville exposant la détresse des gardes nationaux.

- La queue devant la boucherie, par Clément-Auguste Andrieux.

- Soulèvement du devant l'Hôtel de ville.

L'Assemblée contre Paris

La capitulation de Paris marque un tournant décisif dans la marche vers l'insurrection, comme l'affirme le l'architecte Georges Arnold : « Il a fallu que les dernières illusions s'évanouissent… Il a fallu voir Paris, ce héros, ce martyr, conspué, calomnié par les infâmes qui, de tout temps, ont méprisé les peuples ; il a fallu cette paix honteuse et hideuse entre toutes… pour que cette population, disposée à une confiance aussi candide, s'aperçût enfin qu’elle n’avait plus à compter que sur elle-même pour assurer son honneur et sa liberté »[15]. La convention d'armistice prévoit notamment la convocation d'une Assemblée nationale chargée de conclure le traité de paix : les élections législatives du marquent ainsi la rupture entre les départements ruraux qui portent à la Chambre une majorité monarchiste, conservatrice et réactionnaire, et le peuple parisien résolument hostile à l'armistice qui choisit d'élire 36 députés républicains sur les 43 sièges à pourvoir dans la capitale[9]. Pour les Parisiens, l'humiliation est totale : l'armistice prévoit, outre l'annexion de l'Alsace-Lorraine et le versement d'une indemnité de guerre de 5 milliards de francs, l'occupation partielle de la ville par les Allemands pendant trois jours, ce qui est vécu selon l'historien Michel Cordillot comme « une injure faite au patriotisme et à l'abnégation » d'une population exaspérée[9].

À cela s'ajoute une série de mesures vexatoires. Le , la nomination du général bonapartiste Louis d'Aurelle de Paladines à la tête de la Garde nationale est perçue comme une nouvelle provocation. Le , l'Assemblée nationale met fin au moratoire sur les effets de commerce, ce qui pousse des milliers d'artisans et de commerçants à la faillite, et supprime la solde quotidienne de nombreux gardes nationaux en décidant de ne la verser qu'aux seuls individus en mesure de prouver leur indigence. L'Assemblée choisit par ailleurs de s'installer à Versailles, « décapitalisant ainsi Paris au profit de la ville des rois » selon l'expression de Jacques Rougerie[9],[16].

Toutes ces mesures entraînent la radicalisation des éléments les plus modérés, cependant que la Fédération de la Garde nationale s'organise et finit par établir un Comité central le [14]. Dès la fin février, les troupes régulières se retirent des quartiers populaires de la ville, où la tension s'accroît. Le général Vinoy, nommé gouverneur de la capitale, tente vainement de rétablir l'ordre en multipliant les mesures répressives : interdiction des réunions et suppression de six journaux républicains[9].

Soulèvement du 18 mars

Résumé

Contexte

« Poussé à bout par une série d’événements formidables, [Paris] ressemblait à un canon que l'on a chargé jusqu'à la gueule et que les mains imprudentes du gouvernement ont fait partir. »

— Charles Beslay, délégué du Comité central républicain des Vingt arrondissements, Mes souvenirs, 1873[17].

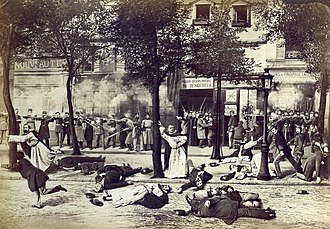

Photomontage d'Ernest-Charles Appert issu de son album de propagande Crimes de la Commune.

Chef du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers est déterminé à rétablir l'ordre à Paris avant que l'Assemblée nationale ne commence à siéger à Versailles le . Pour ce faire, il compte s'emparer des canons parisiens, acquis pendant le siège par souscription populaire, et que les gardes nationaux ont installé sur les hauteurs de la ville, de Montmartre à Belleville, mais également sur la place des Vosges[9],[18].

Le au soir, évaluant mal l'état d'esprit des Parisiens, Thiers réunit les membres du gouvernement et les chefs militaires pour élaborer le plan d'une offensive prévue pour le lendemain et qui consiste à reprendre les canons tout en arrêtant les principaux meneurs du mouvement[19],[20]. Dans le même temps, il fait imprimer une affiche qui doit être placardée dans les rues de Paris afin d'appeler le peuple à soutenir son initiative, et, conscient de l'influence du révolutionnaire Auguste Blanqui sur le mouvement social parisien, il le fait arrêter alors que ce dernier se repose chez un ami médecin à Bretenoux dans le Lot[19],[21]

Environ 15 000 soldats de l'armée régulière sont mobilisés. Les 4 000 hommes du général Susbielle et du général Lecomte doivent s'emparer des canons de Montmartre tandis que la division du général Faron, forte de 6 000 hommes, doit faire de même aux Buttes-Chaumont et à Belleville, quartiers populaires entièrement acquis aux Fédérés. Les hommes du général Maud'huy doivent pour leur part s'installer à la Bastille, tenir le faubourg Saint-Antoine et les ponts de la Seine afin d'isoler la rive gauche[19],[20]. Adolphe Thiers néglige ainsi les quartiers sud de la ville, qu'il juge trop éloignés du théâtre principal des opérations, quand bien même le 13e arrondissement est tombé lui aussi, depuis le , sous le contrôle des Fédérés[19].

- Soulèvement du .

- Les troupes envoyées par Adolphe Thiers s'emparant des canons de Montmartre.

- Barricade de la chaussée de Ménilmontant.

- Arrivée devant la mairie du 18e arrondissement des canons repris à l'armée.

Les troupes progressent de nuit et au matin du , les canons sont saisis sans difficulté. Il faut cependant les transporter et les chevaux manquent. À Montmartre, le peuple parisien s'éveille et s'oppose à la troupe. Tandis que les gardes nationaux se rassemblent, le général Lecomte donne l'ordre de faire feu, mais ses soldats refusent d'obtempérer et fraternisent avec la foule. Le même scénario se répète dans les différents quartiers. Lecomte est capturé et, malgré la demande de protection du maire du 18e arrondissement, Georges Clemenceau, il est finalement exécuté en fin de journée en compagnie du général Clément-Thomas, l'ancien commandant de la garde nationale qui avait participé à la répression du soulèvement de juin 1848, reconnu en civil sur un boulevard.

Ccaricature de Charles de Frondat.

En fin de matinée, les gardes nationaux s'activent pour se protéger d'un retour de l'armée. Ils occupent des points stratégiques et des barricades sont érigées à la hâte. Ils passent à l'offensive dans l'après-midi et la reconquête populaire contraint les troupes régulières à se replier en direction du Champ-de-Mars. Vers 16 h, Adolphe Thiers décide de gagner Versailles et donne l'ordre d'évacuation des troupes. Dans la soirée, malgré la résistance de Jules Ferry, l'Hôtel de ville est évacué à son tour. Les Fédérés en prennent possession et le Comité central de la Garde nationale s'y installe vers minuit[19],[20].

Apprenant les événements, Victor Hugo écrit dans son journal : « Thiers, en voulant reprendre les canons de Belleville, a été fin là où il fallait être profond. Il a jeté l'étincelle sur la poudrière. Thiers, c'est l'étourderie préméditée »[22].

Expérience de la Commune

Résumé

Contexte

Mise en place

La « semaine de l'incertitude » (18-)

Après la journée du , les Fédérés contrôlent la plus grande partie de la capitale et occupent les principaux lieux du pouvoir abandonnés par le gouvernement en fuite, de même que les grandes casernes de la villes et six mairies d'arrondissement sur vingt[19]. S'ouvre alors une période que l'historien Jacques Rougerie qualifie de « semaine de l'incertitude »[23].

Dès sa prise de fonction, et parce qu'il estime que sa compétence se limite à la représentation et à la défense de la Garde nationale, le Comité central annonce la tenue d'élections municipales, fixées dans un premier temps au mais finalement organisées le . En attendant, il nomme plusieurs de ses membres à la tête des différents secteurs de l'administration municipale : François Jourde et Eugène Varlin aux Finances, Victor Grêlier et Édouard Vaillant à l'Intérieur, Lucien Combatz à la direction du Télégraphe, Édouard Moreau de Beauvière à la tête de l'Imprimerie nationale et du Journal officiel, Émile-Victor Duval et Raoul Rigault à la préfecture de Police, tandis que Jules Bergeret est nommé commandant de la place et Adolphe Assi gouverneur de l'hôtel de ville[14]. Par ailleurs, le Comité central adopte une série de mesures urgentes ou symboliques : occupation des édifices publics et des lieux du pouvoir, levée de l'état de siège dans le département de la Seine, libération des prisonniers politiques, rétablissement de la liberté de la presse, suspension de la vente des objets déposés au Mont-de-piété, prorogation des échéances de loyers ou encore interdiction d'expulsion des locataires[24].

Pendant plusieurs jours, le Comité central s'efforce d'étendre son pouvoir à l'ensemble de la ville alors que certains quartiers bourgeois sont encore tenus par des bataillons de gardes nationaux favorables à l'ordre versaillais. Il négocie étroitement avec les élus de la capitale (maires, adjoints et députés), à qui le ministre de l'Intérieur Ernest Picard a confié provisoirement par décret l'administration de la ville et qui tentent finalement de jouer le rôle de médiateurs entre Versailles et la Commune[24]. Un « parti des maires » se constitue autour de Pierre Tirard, Frédéric Arnaud, Hippolyte Carnot, Henri Martin et Georges Clemenceau, respectivement maires des 2e, 7e, 8e, 16e et 18e arrondissements, et des députés Henri Tolain, Charles Floquet, Édouard Lockroy, Victor Schœlcher et Louis Greppo[25]. Au soir du , un accord est trouvé entre les élus parisiens, qui s'engagent à porter à l'Assemblée les exigences des insurgés, et le Comité central qui s'engage à restituer l'Hôtel de ville. Ainsi le , à la séance d'ouverture de l'Assemblée à Versailles, dix-sept députés parisiens déposent les projets de lois convenus avec le comité : Lockroy défend l'élection des cadres de la Garde nationale, Clemenceau porte la demande d'élections municipales et Jean-Baptiste Millière dépose le projet de loi sur la prorogation des échéances, l'Assemblée votant l'urgence pour ces deux derniers projets[26].

Cependant, le même jour, sous l'impulsion du Comité des vingt arrondissements, le Comité central refuse finalement de céder l'Hôtel de ville et le lendemain, à l'Assemblée, Jules Favre brandit à la tribune la menace d'une guerre civile. Le , sur proposition d'Étienne Vacherot, l'Assemblée rejette le projet d'élections municipales[27]. Les négociations trainent et le , une députation de maires tente de se faire recevoir par la Chambre, en vain. La majorité rurale conservatrice s'obstine dans le refus du compromis : à la fois rejetés par les Versaillais et menacés par les insurgés, les élus parisiens cèdent et abandonnent leurs tentatives de conciliation. Clemenceau déclare à cet égard : « Nous sommes pris entre deux bandes de fous ». Sept députés, sept maires et trente-deux adjoints acceptent le principe des élections municipales, malgré l'opposition du gouvernement[25].

Élections municipales du

Le , à la veille des élections municipales, le Comité central de la Garde nationale lance auprès des Parisiens un appel à la vigilance et à la réflexion avant d'élire leurs représentants[28]. Le nombre de votants s'élève à 230 000 sur les 475 000 inscrits que comptent la capitale, soit une abstention supérieure à 50 % qui s'explique en partie par le départ de nombreux Parisiens pendant et après le siège de la capitale. Toutefois, la légitimité de la Commune est certaine car les candidats communards obtiennent environ 190 000 voix contre seulement 40 000 voix aux partisans de l'ordre versaillais. Pour Michel Cordillot, « l'instauration de la Commune répond donc bien à une forte volonté populaire, quoique non majoritaire dans l'absolu une fois les abstentions prises en compte »[29].

Le résultat du scrutin témoigne d'un profond décalage entre les arrondissements populaires de l'Est et du Nord de Paris qui votent massivement pour les candidats fédérés, l'adhésion étant totale dans le 20e arrondissement où les candidats communards recueillent près de 100 % des voix et où l'abstention n'est que de 24 %. Dans les arrondissements plus bourgeois de l'Ouest et du Centre, révolutionnaires et conservateurs font pratiquement jeu égal. Sur les 85 élus, 70 sont favorables à la Commune[29]. Les 15 autres élus, membres du « parti des maires », démissionnent rapidement pour marquer leur désaccord avec les premières mesures d'urgence. Quelques républicains les imitent ensuite pour contester le fait que la Commune outrepasse ses attributions municipales[29].

Le Conseil est représentatif des classes populaires et issues de la petite bourgeoisie parisienne : 33 artisans et petits commerçants (cordonniers, relieurs, typographes, chapeliers, teinturiers, menuisiers, bronziers), 24 professions libérales ou intellectuelles (12 journalistes, 3 avocats, 3 médecins, 2 peintres, 1 pharmacien, 1 architecte, 1 ingénieur, 1 vétérinaire), et 6 ouvriers (métallurgistes).

Organisation

Le conseil de la Commune

Le conseil de la Commune rassemble des membres de toutes tendances. Il compte une vingtaine de jacobins, principalement des anciens révolutionnaires de 1848 comme Charles Delescluze, Félix Pyat, Charles Ferdinand Gambon ou Paschal Grousset, qui défendent une certaine centralisation du pouvoir. Une dizaine de blanquistes se montrent favorables à une Révolution sociale, comme Eugène Protot, Édouard Moreau de Beauvière, Jean-Baptiste Chardon, Émile Eudes, Théophile Ferré, Raoul Rigault ou Gabriel Ranvier. Plusieurs républicains radicaux sont partisans de l'autonomie municipale et d'une république démocratique et sociale, tels Arthur Arnould, Charles Amouroux, Victor Clément et Jules Bergeret. Le conseil compte également des socialistes membres de l'Association internationale des travailleurs et des chambres syndicales ouvrières comme Charles Beslay, qui se réclame du proudhonisme décentralisateur, ou Léo Fränkel, Benoît Malon et Eugène Varlin, qui défendent un collectivisme antiautoritaire, mais également des indépendants comme Jules Vallès et Gustave Courbet[31].

Par ailleurs, près d'un quart des élus au conseil de la Commune sont francs-maçons, notamment Charles Beslay, Félix Pyat, Gustave Lefrançais ou Eugène Protot[32].

La Commission exécutive

Le , la Commune se dote pour gouverner d'une Commission exécutive de huit membres (Jules Bergeret, Émile Duval, Émile Eudes, Gustave Lefrançais, Félix Pyat, Gustave Tridon et Édouard Vaillant) à la tête de neuf commissions collégiales qui sont, d'après l'historien Jacques Rougerie, « autant de petits ministères »: Services publics, Finances, Enseignement, Justice, Sûreté générale, Subsistances, Travail et Échange, Guerre, et Relations extérieures[33]. Gustave Lefrançais en démissionne dès le après l'échec de la marche sur Versailles qu'il désapprouve[32].

Du fait des démissions, de la mort au combat de certains élus ou de leur impossibilité d'être à Paris, tel Auguste Blanqui, toujours emprisonné[29], 31 sièges sont vacants au conseil de la Commune[32] et des élections complémentaires sont organisées le après avoir été deux fois ajournées[29]. Ces élections montrent le signe d'une première désaffection de la population parisienne à l'égard de la Commune, l'abstention atteignant plus de 70 %. Leur validation est aussitôt débattue et deux nouveaux membres démissionnent aussitôt car ils estiment leur élection non valide du fait de n'avoir pas obtenu les voix d'un huitième des inscrits. Pour les adversaires de la Commune comme pour le gouvernement versaillais, qui considèrent que les insurgés du ont usurpé le pouvoir, cet échec relance la question de la légitimité politique du mouvement[29].

Le , les neuf commissions sont renouvelées et comptent chacune à leur tête un délégué, ces neuf délégués constituant à leur tour l'exécutif de la Commune[33].

Le Comité de salut public

L'efficacité de la Commission exécutive est rapidement mise en cause : le , le jacobin Jules Miot propose la création d'un Comité de salut public pour donner tous les pouvoirs à un groupe d'hommes chargés de coordonner la lutte contre Versailles. Ses opposants dénoncent la création d'un pouvoir dictatorial qui risque de conduire à la suppression des libertés individuelles ainsi qu'une atteinte aux principes mêmes de la Commune et de son élection. Il est néanmoins adopté le par 45 voix contre 23 et se compose de cinq membres : Armand Arnaud, Léo Melliet, Gabriel Ranvier, Félix Pyat et Charles Gérardin[34],[31].

L'action du Comité de salut public demeure sans effet : selon Michel Cordillot, l'aggravation de la situation militaire met en évidence « l'impuissance d'un organisme dont les pouvoirs n'ont pas été clairement définis et qui entend se mêler de tout ». Le , Gérardin, Meillet et Pyat sont remplacés par Émile Eudes, Charles Ferdinand Gambon et Charles Delescluze, ce dernier étant lui-même remplacé deux jours plus tard par Alfred-Édouard Billioray après sa nomination comme délégué à la Guerre[34].

Le Conseil de la Commune se divise en « majorité » et « minorité » : les majoritaires, qui rassemblent principalement des jacobins et des blanquistes, se veulent les continuateurs de l'action des « montagnards » de 1793 et revendiquent le vite de mesures centralisatrices, voire autoritaires ; les minoritaires comptent surtout des membres de l'Internationale et des radicaux et s'attachent à promouvoir des mesures sociales pour transformer la société. Partisans d'une République sociale, démocratique et morale, ils publient un Manifeste le qui dénonce le fait d'avoir placé le pouvoir de la Commune « entre les mains d'une dictature » et réclame l'établissement de la liberté politique[31]. La majorité ayant exigé le désaveu du Manifeste, les membres de la minorité refusent de siéger au conseil et n'y reviennent que le , premier jour de la Semaine sanglante. C'est au cours de cette séance que Billioray avertit les communards de l'entrée des Versaillais dans Paris. Opposés sur les questions politiques, majoritaires et minoritaires s'unissent néanmoins dans le combat contre l'armée régulière[31].

Politiques suivies

Dans son programme daté du 19 avril 1871, la Commune résume[35] :

« La Révolution communale, commencée par l'initiative populaire du 18 mars, inaugure une ère nouvelle de politique expérimentale, positive, scientifique. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges, auxquels le prolétariat doit son servage, la Patrie ses malheurs et ses désastres. »

La Commune administre Paris jusqu'au 20 mai. De nombreuses mesures sont prises et appliquées pendant les 72 journées d'une intense activité législative. La Commune n’ayant aucune légitimité au regard du gouvernement légal du pays, ces mesures disparaissent avec elle sans qu’il soit nécessaire de les abolir explicitement ensuite. Certaines seront reprises par la République plusieurs décennies plus tard.

Mesures économiques et sociales d'urgence

Dès son installation, le conseil de la Commune s'attache à régler les questions qui sont à l'origine du soulèvement en adoptant précisément des mesures pour lutter contre la précarité de la population parisienne. Le , les loyers non payés d' à sont remis aux locataire qui obtiennent également le droit de résilier leurs baux pendant six mois, ou de proroger pendant trois mois le congé donné. Le , les logements vacants sont réquisitionnés et mis en location à la seule condition de fournir un état des lieux aux représentants des possesseurs en titre et de sceller les meubles contenant des objets portatifs. Les poursuites concernant les échéances commerciales non payées sont suspendues et le , un délai de trois ans est accordé pour leur règlement. De même, la vente des objets déposés au Mont-de-piété est suspendue le et, le , le dégagement gratuit des dépôts de moins de 20 francs est permis[36].

La solidarité est également organisée : une pension est versée aux blessés ainsi qu'aux veuves (600 francs) et aux orphelins (365 francs) des gardes nationaux tués au combat (8 et 10 avril) ; le 25 avril, un décret réquisitionne les logements vacants au profit des sinistrés des bombardements allemands et versaillais ; des orphelinats sont créés avec l'aide en fourniture des familles parisiennes.

La question du ravitaillement est moins cruciale que pendant le siège hivernal de Paris par les Prussiens mais le conseil de la Commune assure la baisse des prix et l'approvisionnement de la capitale malgré la suppression des correspondances avec les départements et l'interdiction des convois fluviaux décidées par le gouvernement versaillais. Les denrées sont acheminées par voie terrestre et les marchés parisiens bénéficient également des terres agricoles et des jardins situés entre les fortifications et les lignes allemandes. La commission des Subsistances décide par ailleurs d'acheter en gros certains produits de consommation pour les vendre à prix coûtant et le , le sel est offert aux boulangers[36]. Seuls la viande et le pain sont taxés, mais dans certains arrondissements, des boucheries municipales et des cantines sont mises à disposition des plus démunis[37].

Mesures symboliques

La destruction de la colonne Vendôme, considérée comme le symbole du despotisme impérial, « un monument de barbarie, un symbole de la force brute et de la fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus », est décrétée le et réalisée le [38]. De même, l'hôtel particulier d'Adolphe Thiers est détruit le : la Commune envisage d'édifier un square public à son emplacement, tandis que le linge, les objets et le mobilier précieux seraient redistribués ou vendus aux enchères au profit des veuves et des orphelins[38].

- Renversement par les Communards de la colonne Vendôme portant la statue de l'empereur Napoléon Ier, le 16 avril 1871.

- La statue de l'empereur Napoléon Ier à terre, cliché issu de la série de photographies La chute de la colonne Vendôme par Bruno Braquehais.

La Commune prend d'autres mesures symboliques : le drapeau rouge est adopté le et le calendrier républicain (an 79 de la République) remis en vigueur.

Démocratie et citoyenneté

L'appel du 22 mars[39] du Comité central de la Garde nationale énonce que « les membres de l'assemblée municipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l'opinion, sont révocables, comptables et responsables » et que leur mandat est impératif. Il s'agit d'une démocratie directe reposant sur une citoyenneté active, renouant avec l'esprit de la constitution de 1793 qui fait du droit à l'insurrection « le plus sacré des droits et le plus imprescriptible des devoirs » (article XXXV de la Déclaration des droits de l'Homme de 1793).

Du fait de « la présence de militants à forte expérience internationale », selon l'historien Jean-Louis Robert, les communards défendent l'idée d'une République universelle et les étrangers, nombreux à Paris avant le déclenchement de la guerre contre la Prusse, sont bien accueillis. Bien que la Commune ne se préoccupe pas de la question de la naturalisation, elle reçoit favorablement les étrangers, considérant que « toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent ». C'est ce qui permet, entre autres, au Hongrois Léo Frankel d'être élu au Conseil puis comme Délégué au Travail, ou aux Polonais Jarosław Dąbrowski et Walery Wroblewski de recevoir le commandement de plusieurs bataillons[40]. De même, les étrangers bénéficient des mêmes droits sociaux que les Français : leurs enfants sont accueillis dans les écoles publiques et les allocations aux familles des gardes nationaux leur sont ouvertes[40].

Travail et démocratie sociale

Le Conseil de la Commune, issu d'un mouvement populaire, se préoccupe d'améliorer la condition des prolétaires. La Commune entend réaliser l'aspiration du mouvement ouvrier français du XIXe siècle : « l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes » (mot d'ordre de l'Association internationale des travailleurs dès 1864).

Le 16 avril, un décret réquisitionne les ateliers abandonnés par leurs propriétaires (assimilés à des déserteurs) ; il prévoit de les remettre à des coopératives ouvrières après indemnisation du propriétaire. Deux ateliers fonctionnent ainsi pour la fabrication d'armes ; la journée de travail y est de 10 heures et l'encadrement est élu par les salariés. Le 20 avril, les bureaux de placement de la main d'œuvre, entreprises privées très florissantes sous l'Empire, monopoles agissant bien souvent comme des « négriers », sont supprimés et remplacés par des bureaux municipaux. Le même jour, le travail de nuit dans les boulangeries est interdit, mais il faut lutter contre le travail clandestin par des saisies de marchandises et l'affichage de la sanction dans les boutiques. Pour contrer une pratique très répandue, la Commune interdit les amendes patronales et retenues sur salaires, dans les administrations publiques comme dans les entreprises privées (28 avril). Pour lutter contre le sous-salariat dans les appels d'offres concernant les marchés publics, un cahier des charges avec indication du salaire minimum est créé.

La Commune annonce les prémices de l'autogestion[41]. Dans les entreprises, un conseil de direction est élu tous les 15 jours par l'atelier et un ouvrier est chargé de transmettre les réclamations.

Vers l'émancipation des femmes

Pendant la Commune, sous l'impulsion d'Élisabeth Dmitrieff, jeune militante russe de l'Internationale, et de Nathalie Lemel, ouvrière relieuse, se crée l'un des premiers mouvements féminins de masse, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. L'Union réclame le droit au travail et l'égalité des salaires (un commencement d'application est mis en place pour les institutrices), elle participe au recensement des ateliers abandonnés par leurs patrons (les francs fileurs) réfugiés à Versailles et organise des ateliers autogérés. La Commune reconnaît l'union libre (elle verse une pension aux veuves de fédérés mariées ou non, ainsi qu'à leurs enfants légitimes ou naturels)[43],[44], interdit la prostitution, met en place un début d'égalité salariale et décrète la séparation des Églises et de l'État dans les écoles et les hôpitaux. Des femmes se battent — comme Louise Michel et d'autres — sous l'habit des « fédérés » et défendent Paris contre les « Versaillais » sur les barricades (elles sont une centaine, place Blanche, avec Nathalie Lemel), rejoignent le front en tant qu'ambulancières ou vivandières — les témoignages de Victorine Brocher ou d'Alix Payen nous sont parvenus — ou poursuivent les gardes nationaux réfractaires dans Paris — une légion des Fédérées armée est levée pour cette tâche. Sur le chemin de l'émancipation des femmes, la Commune a marqué une étape importante[43],[44].

Fonctionnaires

La Commune doit faire face à l'absentéisme des fonctionnaires, qui pour une grande part sont partis à Versailles avec Adolphe Thiers ou restent chez eux comme ce dernier le leur ordonne. Il s'agit aussi de changer l'état d'esprit de ces agents publics recrutés sous le Second Empire. La Commune décide l'élection au suffrage universel des fonctionnaires (y compris dans la justice et dans l'enseignement), l'instauration d'un traitement maximum (2 avril) de 6 000 francs annuels (l'équivalent du salaire d'un ouvrier[réf. nécessaire]) et l'interdiction du cumul (4 mai). Les fonctionnaires ne doivent plus le serment politique et professionnel.

Justice

Les communards défendent l'idée d'une justice plus démocratique, où les magistrats seraient élus par le peuple, davantage accessible aux plus pauvres, et qui garantit les droits des accusés, contrairement au caractère arbitraire de la Justice impériale. Les communards souhaitent donc une justice humaniste, considérant que le vol est le plus souvent l'expression de la misère, et l'établissement d'un État de droit, mais ce projet est largement contredit par le contexte de guerre civile qui oppose Fédérés et Versaillais[45]. Par ailleurs, la commission de la Justice, dirigée par le jeune avocat Eugène Protot, se heurte à l'absence de magistrats de métier, la plupart des professionnels de la justice ou du droit ayant rejoint Versailles, et à l'activité répressive de Raoul Rigault à la Sûreté générale. Plusieurs mesures sont adoptées néanmoins : le décret du stipule que les perquisitions et réquisitions sans mandat sont interdites, et que l'arrestation ne peut être maintenue au-delà de 24 h sans l'accord de la délégation à la Justice ; la liberté de la défense est déclarée supérieure à tous les évènements dans les juridictions d'exception[45] ; les enfants légitimés sont considérés comme reconnus de droit ; le mariage libre par consentement mutuel est instauré (avec un âge minimum de 16 ans pour les femmes, 18 ans pour les hommes) ; la gratuité des actes notariaux (donation, testament, contrat de mariage) est décidée.

Divisée sur la question de la peine de mort, la Commune ne se prononce pas sur son abolition mais la guillotine est brûlée et les exécutions doivent être validées par la Commission exécutive. Les juges d'instruction nommés par Protot font preuve d'une certaine clémence envers les prisonniers pour délit de droit commun, et de nombreux voleurs détenus depuis plusieurs sans instruction sont libérés. Une commission en charge d'inspecter les prisons est d'ailleurs fondée. De même, la guerre civile conduit les communards à créer deux juridictions exceptionnelles dont le fonctionnement se révèle peu efficace, l'une consacrée à l'application du décret des otages, l'autre visant au respect de la discipline militaire, aux questions d'espionnage ou de trahison[45].

Éducation et laïcité

La Commune entend faire de l'éducation une question prioritaire alors que 32 % des enfants parisiens ne fréquentent aucune école à cette époque[46]. Une commission de l'Enseignement est mise en place sous la direction d'Édouard Vaillant dans le but d'affirmer la liberté de conscience en garantissant la laïcité et la gratuité de l'école communale afin qu'elle devienne un droit pour tous quelle que soit l'origine sociale. Pour les insurgés, l'éducation ne doit donc pas se limiter à l'acquisition de connaissances mais relever d'un projet d'émancipation global[46]. Le , la Commune décrète la séparation de l'Église et de l'État, la suppression du budget des cultes et la sécularisation des biens des congrégations religieuses[47]. Les communards réaffirment cependant leur tolérance à l'égard du fait religieux, à condition qu'il soit restreint à la sphère privée[46].

Conformément au souhait de la société de l'Éducation nouvelle, qui inspire le programme de réforme scolaire communard[48] et pour qui la qualité de l'enseignement est « déterminée tout d'abord par l'instruction rationnelle, intégrale, qui deviendra le meilleur apprentissage possible de la vie privée, de la vie professionnelle et de la vie politique ou sociale », la Commune veut remplacer l'enseignement religieux par un enseignement scientifique qui s'appuie sur des faits constatés et indiscutables. Dans le même temps, les principes d'un enseignement technique et professionnel sont jetées, et la Commune entend promouvoir une instruction laïque, gratuite et obligatoire pour les enfants des deux sexes. Compte tenu de la brièveté de l'insurrection, la commission pour l'Enseignement ne peut entreprendre des réformes significatives, et les deux écoles professionnelles pour les filles et les garçons qui devaient s'ouvrir le en sont empêchées par l'entrée des Versaillais dans la capitale. Mais dans plusieurs arrondissements, des commissions locales travaillent efficacement : à titre d'exemple, dans le 11e arrondissement, 12 000 enfants pauvres sont scolarisés dans des établissements entièrement laïcisés[46].

Sur un autre plan, la Commune encourage l'éducation populaire : la Sorbonne accueille des conférences de l'Association philotechnique, une bibliothèque communale qui propose des lectures publiques et des conférences populaires est ouverte dans le 13e arrondissement[46].

Arts

Nombreux sont les artistes engagés dans l'insurrection et l'historien Jean-Louis Robert constate que la Commune se démarque par « une visée où les arts devraient, comme d'autres activités, relever de l'association ouvrière et de la démocratie sociale »[49]. L'appel lancé le par Gustave Courbet aboutit à la création de la Fédération des artistes de Paris qui est définitivement constituée le avec l'élection d'une commission fédérale de 47 membres qui représentent la diversité des métiers[49],[50] : ainsi l'art ne se limite plus aux beaux-arts réservés à une élite mais intègre également les arts décoratifs dans une ambition démocratique et émancipatrice[51].

Le programme de la Fédération se développe autour de quatre grandes principes : d'une part, la liberté de l'art et sa libre expansion, « dégagée de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges », dont découle la suppression des écoles d'art officielles ; l'autogestion des artistes afin qu'ils prennent eux-mêmes la direction des grands musées parisiens et contrôlent la distribution de leurs œuvres ; la fraternité et l'égalité des artistes pour assurer l'amélioration de leurs conditions matérielles tout en supprimant le favoritisme, les privilèges et les récompenses des salons ; enfin la responsabilité sociale et morale des artistes qui doivent participer à la « régénération de la République » en démocratisant l'art par la généralisation de son enseignement, la participation des artistes aux fêtes publiques et la diffusion du « luxe communal » qui consiste à répandre la beauté et les chefs-d'œuvre jusqu'aux « plus humbles communes de France »[49].

Gustave Courbet devient le président de cette nouvelle fédération dont certains membres élus ne sont pas présents à Paris, comme Camille Corot, Honoré Daumier ou Jean-François Millet, retirés en province, ou d'autres refusent leur mandat, si bien que seule une vingtaine d'artistes participent activement aux activités de la fédération[50]. C'est donc une toute nouvelle organisation sociale de la profession qu'envisagent les artistes engagés[52], mais l'action de la fédération est en fait relativement modeste de par le caractère éphémère de la Commune. Tous les musées n'ont pu être rouvert au public, en particulier celui du Luxembourg et la grande exposition envisagée pour le ne peut avoir lieu, après l'écrasement de l'insurrection. En revanche, la commission s'occupe activement de la sauvegarde des collections et remet la main sur des œuvres que s'étaient appropriées les dignitaires du Second Empire[49].

De la même manière, les artistes du spectacle (musiciens, comédiens, chanteurs et compositeurs) s'organisent en fédération sous l'impulsion de l'auteur-librettiste Paul Burani, du chanteur et ouvrier-typographe Jules Pacra ou de Jules Perrin, fondateur de l'Union des Artistes lyriques des Cafés-concerts en 1865. La Fédération du spectacle ne partage pas le même idéal socio-politique que son homologue des Beaux-Arts mais elle développe rapidement des actions concrètes permettant la reprise immédiate du travail[52],[49]. La Fédération participe ainsi activement à l'organisation de représentations ou de concerts d'une grande variété, dont les grands concerts organisés au jardin des Tuileries ne sont qu'un exemple. Elle soutient également la création d'un bataillon artistique qui permet aux artistes d'éviter les temps d'arrêt imposés par le service dans la Garde nationale. Un décret proposé par Édouard Vaillant et adopté le garantit « la liberté des arts et l'indépendance esthétique et matérielle des artistes » en faisant cesser « le régime de l'exploitation par un directeur ou une société » pour le remplacer immédiatement par « le régime de l'association »[49]. Parmi les principaux artistes du spectacle engagés dans la Commune figurent le chanteur comique populaire Henri Plessis, l'actrice Agar ou la chanteuse Rosa Bordas[49].

Médiatisation

Selon l'historien Quentin Deluermoz, « dès mars 1871, la révolte parisienne est sans doute l'un des événements les plus médiatisés de l'époque »[53]. La Commune est suivie par les journaux européens aussi bien que dans l'aire d'influence britannique (Canada, Inde, Australie) et dans l'espace atlantique (Brésil, Mexique, États-Unis)[53]. D'après l'examen des télégrammes Reuters circulant sur le réseau du câble télégraphique transatlantique, l'écrasante majorité des informations concerne l'insurrection parisienne « alors que de nombreux « faits » signifiants se déroulent bien entendu à l'échelle de la planète »[53]. Selon l'historien Samuel Bernstein (en), « aucun thème économique ou politique […], à l'exception de la corruption gouvernementale, n'a reçu plus de gros titres dans la presse américaine des années 1870 que la Commune de Paris »[54]. En France, l'insurrection parisienne a été très largement combattue par la presse, tant monarchiste que républicaine modérée[55].

Vivre à Paris sous la Commune

Atmosphère de liberté et de tranquillité relative

Partisans et membres de la Commune décrivent une atmosphère de paix et de tranquillité dans une ville ayant recouvré sa liberté : Jules Vallès évoque « le murmure de cette révolution qui passe, tranquille et belle, comme une rivière bleue… » et Gustave Courbet dresse un portrait idyllique de ces quelques semaines d'exercice : « Point de police, point de sottise, point d'exaction d'aucune façon, point de dispute… C'est un vrai ravissement »[38]. L'avocat et journaliste américain Frank Morrison Pixley (en), présent à Paris pendant une bonne partie de l'insurrection, s'attache à défendre l'image des communards dont il salue l'ordre, la sobriété et le respect, affirmant n'avoir constaté aucun acte de pillage ni de vandalisme[37].

À côté des personnalités élues, les classes populaires de Paris manifestent une extraordinaire effervescence politique et une vie démocratique intense. Les élections maintiennent la tension politique et les cérémonies officielles permettent de grands rassemblements festifs et populaires, comme l'installation du conseil de la Commune à l'hôtel de ville le ou la démolition de la colonne Vendôme le [38],[37]. Dans les quartiers, les concerts, les obsèques de gardes nationaux ou les défilés des bataillons revenant des combats donnent lieu à des rassemblements importants qui marquent la vie des Parisiens[37]. Malgré l'approche des troupes versaillaises, la vie quotidienne se poursuit dans une relative tranquillité, et les cafés et les commerces restent longtemps ouverts bien que l'activité économique de la capitale soit encore ralentie[37].

La plupart des témoins directs, qu'ils soient favorables ou non à la Commune, décrivent une atmosphère de paix et de tranquillité retrouvées après les souffrances du siège, et ce malgré la menace des combats : l'écrivain Émile Zola observe ainsi « aux Tuileries, les femmes brodant à l'ombre des marronniers, tandis que, là-haut, du côté de l'Arc de Triomphe, des obus éclatent »[38]. Le contraste est d'ailleurs saisissant entre les quartiers de l'Ouest parisien, très calmes, où une grande partie de la population avait quitté la ville dès les premiers jours de l'insurrection, et les quartiers du Nord et de l'Est, très animés[37]. La réappropriation des Tuileries, dont les jardins sont ouverts dès le et l'ancien palais impérial le , symbolise la souveraineté retrouvée du peuple[38].

Clubs et associations

Sous la Commune, le peuple redécouvre sa souveraineté par le biais de plusieurs réseaux de sociabilité, en premier lieu les compagnies de la garde nationaux qui finissent « par former une petite ville ou une petite république, ayant ses délibérations, nommant ses officiers et ses délégués, soumise à la vie fiévreuse de la grande crise », selon Camille Pelletan[38]. Surtout, la population se retrouve dans de nombreux lieux pour y discuter de la situation, proposer des solutions, voire faire pression sur les élus ou aider l'administration communale. Nombreux pendant le siège et interdits en février, les clubs se multiplient rapidement après le et se réunissent chaque soir dans les salles de bal, les amphithéâtres universitaires mais aussi les églises dont certaines sont néanmoins laissées à la disposition du culte en journée[56]. Présents dans chaque arrondissement[56], ces clubs constituent selon Jacques Rougerie un « immense défouloir » où se développe une forme de « communisme élémentaire »[57]. Les propriétaires, les accapareurs et les riches bourgeois, « ennemis du peuple », y sont attaqués violemment, de même que les prêtres et la religion, la magistrature et l'armée de métier. La prostitution, l'ivrognerie et le vol sont condamnés au profit d'une forme de probité et des vertus républicaines que le peuple entend promouvoir en même temps que le développement d'une éducation populaire et de l'instruction publique. Par ailleurs, les clubs entendent défendre l'exercice plein et entier de sa souveraineté par le peuple et affirmer son droit de contrôler les actes des élus qu'il voit comme ses « mandataires »[38],[56].

Certains clubs touchent une large audience comme le club Ambroise qui édite son propre journal, Le Prolétaire, mais leur impact est limité par le manque de coordination et de coopération. Toutefois, témoins de l'effervescence populaire et spontanée qui accompagne le mouvement communaliste, les clubs ont permis « la mise en pratique d'une forme de démocratie directe originale et inventive au caractère profondément libertaire »[56].

Par ailleurs, les sociétés ouvrières se développent et l'Association internationale des travailleurs compte jusqu'à 35 sections en dans différents corps de métiers : cheminots, ébénistes, tapissiers, bijoutiers, lithographes, chaudronniers ou encore travailleurs du cuir[58]. Les femmes sont elles aussi actives dans les réunions et le , sous l'impulsion de la relieuse Nathalie Lemel et de la militante russe Élisabeth Dmitrieff, une organisation féministe est fondée, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, qui revendique la guerre contre Versailles et l'émancipation de la classe ouvrière[59],[60]. Sur le plan militaire, elle parvient à mettre en place un service aux ambulances, aux cantines ou aux barricades, mais son action porte également sur des aspects sociétaux, avec la fermeture des maisons de tolérance, l'interdiction de la prostitution sur la voie publique et la reconnaissance de l'union libre, et sur le plan politique avec la création d'ateliers coopératifs gérés par des femmes[59],[60].

Liberté de la presse et journaux de la Commune

Dès le , le Comité central garantit la liberté de la presse qui favorise le développement de nombreux titres tout en permettant aux journaux républicains modérés ou conservateurs de continuer à paraître, même si certains titres ouvertement favorables aux Versaillais, comme Le Temps, Le Gaulois, Le Figaro ou Le Moniteur universel, sont interdits[61],[62].

La presse connaît ainsi un véritable essor pendant la Commune : près de 70 journaux sont créés et leur diffusion massive est encouragée par un prix de vente assez faible, entre 5 et 10 centimes par numéro. Parmi les journaux les plus influents et les plus lus figurent Le Cri du peuple de Jules Vallès, qui tire de 50 000 à 100 000 exemplaires[62], ou Le Père Duchêne d'Eugène Vermersch, une feuille virulente que l'historien Jacques Rougerie décrit comme un véritable « écho des aspirations populaires » et dont les bénéfices servent à financer La Sociale, un organe ouvert aux féministes comme André Léo[61]. Le Journal officiel est lui aussi tiré à quelques milliers d'exemplaires et son édition allégée du soir est largement commentée dans les réunions[62].

Anticléricalisme

L'expérience de la Commune se distingue par un anticléricalisme populaire très développé qui trouve son origine dans le soutien de l'Église à l'Empire et de sa complicité avec les Versaillais[47].

Si quelques édifices religieux bénéficient d'une certaine protection, d'autres sont détournés, réaffectés voire endommagés. Certaines églises sont transformées en clubs comme Saint-Ambroise, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Sulpice, Notre-Dame-de-la-Croix, Notre-Dame-des-Champs ou La Trinité. L'église Sainte-Geneviève retrouve sa fonction de Panthéon et les bras de la croix qui surmonte son dôme sont sciés et remplacés par un drapeau rouge. L'église Saint-Pierre de Montmartre abrite un atelier de confection de vêtements militaires et l'église Notre-Dame-de-la-Nativité de Bercy est finalement incendiée le [47].

Des actes de profanation sont également relevés, de même que des cérémonies parodiques, certains communards revêtant des habits liturgiques pour s'adonner à de fausses communions[47].

La Commune de Paris et la province

Aussitôt après leur accession au pouvoir, les dirigeants de la Commune comprennent qu'ils ne pourront sortir victorieux de leur affrontement avec le gouvernement versaillais sans le soutien de la province. Ainsi, des émissaires sont envoyés à travers le pays dans les premiers jours qui suivent le soulèvement du et la Déclaration au peuple français du affirme que « c'est à la France de désarmer Versailles par la manifestation de son irrésistible volonté »[63]. Quelques jours plus tôt, le , André Léo et Benoît Malon lancent un « Appel aux travailleurs des campagnes » dans lequel ils prétendent que les intérêts des paysans sont les mêmes que ceux des ouvriers parisiens, les invitant ainsi à les rejoindre dans une guerre « à l'usure, au mensonge et à la paresse ». Ainsi les fédérés parisiens multiplient les initiatives pour rallier la province à la cause de la Commune, de la création d'une commission des Relations extérieures le à celle de l'Alliance républicaine des départements le , mais leur impact est limité[63].

Toutefois, l'élan républicain des dernières années du Second Empire n'est pas spécifiquement parisien et conduit à la formation de plusieurs communes insurrectionnelles en province, mais ces mouvements locaux sont eux aussi éphémères et, selon Michel Cordillot, ils s'effectuent « avec une chronologie et des modalités presque toujours différentes des événements parisiens et en fonction de spécificités locales qui doivent être examinées au cas par cas ». Le tissu économique local, les traditions politiques, la présence de personnalités ou d'organisation susceptibles de dynamiser et d'encadrer l'insurrection sont autant de facteurs déterminant les différents soulèvements[64]. Bien avant la capitale, la première Commune est celle de Lyon, où la République est proclamée en avance sur Paris le au matin. Elle dure jusqu'en janvier de l'année suivante, avant de reprendre de mars à avril[65]. Dans le contexte de l'invasion prussienne, l'effervescence populaire produit de nombreuses émeutes et fait naître le la Ligue du Midi pour la Défense nationale de la République, qui reçoit l'adhésion de plusieurs grandes villes du quart sud-est du pays comme Marseille, Lyon, Montpellier ou Grenoble et se voit imitée début octobre par la Ligue du Sud-Ouest à Toulouse et la Ligue de l'Est à Besançon[64].

Le soulèvement parisien du donne lieu à un nouvel épisode d'émeutes urbaines parfois attisées par les émissaires parisiens. Comme en septembre, Lyon est la première ville de province à se soulever : la mairie est envahie le et une Commune est installée le lendemain, avant d'être rapidement évincée par le conseil municipal qui bénéficie de l'appui de la majorité des commandants de bataillon de la Garde nationale. Dans les semaines qui suivent, des mouvements plus ou moins structurés apparaissent à Marseille, Narbonne, Saint-Étienne, Le Creusot, Toulouse, Perpignan, Grenoble, Limoges, Auxerre, Bordeaux, Nîmes ou encore Besançon[64]. Le , le gouvernement d'Adolphe Thiers fait voter une loi très restrictive et qui prévoit notamment que seules les communes de moins de 20 000 habitants pourront avoir un maire élu, de sorte que les revendications parisiennes apparaissent encore plus légitimes aux yeux des habitants des grandes villes du pays. Pourtant, la majorité des républicains provinciaux ne soutiennent pas la Commune parisienne : d'une part, ils lui reprochent d'être sortie du cadre de la légalité et s'interrogent sur la réalité de son soutien populaire ; d'autre part, ils craignent qu'elle cherche à imposer ses vues à l'ensemble du pays. La volonté de défendre une République démocratique l'emporte ainsi sur les questions sociales et les républicains provinciaux se contentent de proposer une médiation entre Paris et Versailles, en vain[64].

Communards contre Versaillais

Résumé

Contexte

Les Parisiens et la Commune

Qui sont les insurgés ?

D'après l'historien, la Commune ne représente à peu près que la moitié de la population parisienne[66], mais elle bénéficie toutefois d'un vaste soutien populaire comme en témoignent les résultats des élections municipales du [29]. Les travaux de Jacques Rougerie apportent des précisions quant à la composition de cette population insurgée, constituée aux deux tiers d'ouvriers[67],[68]. Les ouvriers du bâtiment forment 17 % du total des insurgés, les journaliers 14 % et les ouvriers de la métallurgie, un secteur en plein essor dans la capitale, représentent 12 %. Viennent ensuite les ouvriers des métiers d'arts et du livre (10 %) et ceux du textile et de la chaussure (9 %). Toutefois, la participation de la petite bourgeoisie n'est pas négligeable et nombreux sont les petits patrons, les employés, les boutiquiers et les rentiers qui adhèrent à l'insurrection[67].

Cette origine sociale plutôt modeste explique en partie pourquoi les deux tiers des communards ont un défaut d'instruction, et 20 % des individus arrêtés lors de la répression du mouvement avaient déjà fait l'objet d'une condamnation, dont près de la moitié pour des délits mineurs comme le vagabondage ou le vol à l'étalage. Par ailleurs, les communards sont majoritairement des hommes jeunes : un quart ont moins de 25 ans, un tiers ont de 25 à 35 ans et 29 % ont de 36 à 45 ans. La part des hommes mariés ou veufs est sensiblement égale à celle des célibataires (51 % contre 49 %) et un tiers des insurgés sont pères de famille. L'insurrection n'est pas exclusivement « parisienne » : 70 % des communards sont des provinciaux venus à Paris pour travailler, et environ 5 % sont d'origine étrangère[67].

Les oppositions à la Commune dans la capitale

Bien qu'elle bénéficie d'un vaste soutien populaire, la Commune ne fait pas l'unanimité et des oppositions se font jour dès ses premiers jours d'exercice. Le , 28 journaux conservateurs appuient les élus les plus réactionnaires de la capitale qui refuse la tenue de nouvelles élections municipales. Dans le même temps, plusieurs bataillons de gardes nationaux des quartiers bourgeois se regroupent sous l'autorité de l'amiral Saisset et le , une manifestation des « Amis de l'Ordre » est réprimée dans le sang. Dès lors, les partisans du gouvernement versaillais font campagne pour le refus de voter aux élections du , ce qui se traduit par une abstention sensiblement plus forte dans les quartiers cossus. À la suite du vote des premières mesures par le conseil de la Commune, il apparaît ce que l'historien Michel Cordillot appelle « une forme d'opposition par inertie » : certains bataillons refusent progressivement de participer à la lutte contre les Versaillais ; de nombreux hommes refusent la mobilisation et se cachent ou s'enfuient en se laissant glisser à l'aide de cordes le long des remparts ; des groupes de catholiques pratiquants font pression pour libérer des prêtres détenus comme otages, permettre le départ de prêtres et de séminaristes mobilisables, ou encore empêcher la tenue d'un club dans l'église Saint-Roch[69].

Au fil des semaines, la résistance est plus affirmée. Plusieurs agents versaillais travaillent pour rallier des gardes nationaux à la cause versaillaise et vont jusqu'à tenter de soudoyer Jarosław Dąbrowski. Par ailleurs, plusieurs conspirations sont déjouées par les communards, la plupart visant à désorganiser les services en sabotant, à titre d'exemple, l'approvisionnement en munitions[69].

Mobilisation des deux camps

L'armée versaillaise

Après le soulèvement du , l'armée régulière se replie à Versailles où siègent l'Assemblée nationale et le gouvernement dirigé par Adolphe Thiers. Ce dernier entreprend aussitôt de réorganiser les troupes dans le but de reprendre au plus vite la capitale[70]. Il bénéficie de l'appui du chancelier allemand Otto von Bismarck qui entend signer la paix au plus vite et pour qui le désarmement de la capitale est un impératif. Alors que la convention d'armistice n'autorise que 40 000 soldats français en région parisienne, Bismarck libère rapidement près de 60 000 prisonniers de guerre qui peuvent s'adjoindre aux soldats dont dispose Thiers. La nouvelle armée est formée par décret le et son commandement est confié au maréchal de Mac Mahon[71]. Elle est ainsi constituée d'éléments d'origines diverses : lignards, de chasseurs à pied, soldats de l'infanterie de marine, de la légion étrangère et fusiliers marins[70].

Les prisonniers de retour d'Allemagne sont progressivement intégrés aux régiments provisoires et pour assurer l'union des troupes, le gouvernement « multiplie les gestes de bonne volonté » : les promotions sont nombreuses, le ravitaillement est particulièrement soigné et les uniformes sont renouvelés[70]. Des gratifications incitatives en nourriture, vin ou argent sont accordées aux meilleurs éléments[11]. Par ailleurs, la discipline est renforcée : afin d'éviter la contagion politique et d'endiguer le risque de fraternisation avec les insurgés, des unités compromises lors des émeutes à Montmartre le sont dissoutes et certains de leurs membres sont envoyés en Afrique du Nord, cependant que les actes d'insubordination sont punis sévèrement[70]. La résistance des fédérés et certains actes symboliques comme la destruction de la colonne Vendôme tendent à renforcer la détermination des soldats de l'armée régulière. Exploitant cette soif de revanche, la propagande du gouvernement relaie auprès des troupes des représentations péjoratives des communards[11].

Avant l'assaut de la capitale le , l'armée versaillaise regroupée au camp de Satory[71] est divisée en cinq corps confiés aux généraux Paul de Ladmirault, Ernest Courtot de Cissey, François Charles du Barail, Félix Douay et Justin Clinchant. L'armée de réserve est placée sous le commandement du général Joseph Vinoy[70]. Les effectifs sont nombreux, évalués entre 120 000[72] à 130 000 hommes[73].

Par les banlieues nord et est qu'ils contrôlent, les Allemands laissent passer les troupes versaillaises qui veulent contourner Paris. De plus, par convention avec le gouvernement Thiers, ils occupent le Chemin de fer du Nord, établissent un barrage de troupes de la Marne à Montreuil et massent 80 canons et 5 000 soldats près de la porte et du fort de Vincennes tenus par la Commune, bloquant ainsi la sortie de la capitale par l'Est.

Les Fédérés

Face à une armée nombreuse, expérimentée et bien armée, la Commune dispose des hommes de la Garde nationale réunis sous l'égide de la Fédération de la Garde nationale, qui reçoit l'adhésion de 215 bataillons sur les 242 que compte la capitale, en grande majorité ceux issus des quartiers populaires[74]. Mais comme l'affirme l'historien Olivier Peynot, « il n'y eut jamais d'armée communarde au sens strict ». De fait, la défense de Paris est assurée par « un agglomérat de bataillons réunis en légion pour chaque arrondissement » mais leur action n'est ni coordonnée ni efficace[75]. Nommé délégué à la Guerre de la Commune le , Gustave Paul Cluseret tente d'organiser l'armée fédérée, mais après l'échec de la tentative de sortie ce même jour, il opte pour une stratégie défensive. Une commission des barricades est constituées pour superviser leur érection, mais les travaux sont lents. Par ailleurs, les réformes qu'il entreprend pour améliorer la discipline, l'administration et l'encadrement de la Garde nationale ont des résultats limités, tant son mode de fonctionnement, basé sur l'élection des officiers et des délégués, renforce les contestataires. Le , Cluseret est remplacé par un autre militaire de formation, Louis Rossel, qui démissionne dix jours plus tard. Charles Delescluze, un journaliste, lui succède[11].

Au début de la Semaine sanglante, la Garde nationale estime disposer de 170 000 hommes en armes, dont 80 000 dans les compagnies de combat, 10 500 en garnison dans les forts au sud et plusieurs milliers de réservistes dans les casernes[76]. Cependant pour l'historien Robert Tombs, « la totalité des forces ne furent jamais disponibles simultanément »[76], et si la garde nationale compte dans ses rangs des soldats compétents, expérimentés et déterminés, d'autres font preuve de tiédeur, n'étant « pas profondément convaincus par une idéologie révolutionnaire »[76]. Elle souffre également d'indiscipline, avec notamment quelques cas spectaculaires d'ivrognerie[76]. L'état-major se rend aussi compte que de nombreux bataillons exagèrent leurs effectifs, parfois pour percevoir des soldes, des équipements ou des rations supplémentaires, dont les surplus sont revendus[76]. D'après le communard Gaston Da Costa, la Commune ne pouvait compter que sur 20 000 combattants actifs, ce qui semble assez crédible pour Robert Tombs : « mais il faut rappeler que le niveau d'implication variait beaucoup : certains se contentèrent de poser quelques pavés sur les barricades tandis que d'autres combattaient jour après jour »[77]. Par ailleurs, les soldats n'ont pratiquement pas d'expérience militaire et leur ardeur républicaine s'accompagne d'une certaine réticence à la discipline. Malgré la présence de plusieurs chefs d'expérience comme Jarosław Dąbrowski ou Louis Rossel, l'encadrement de la Garde nationale est globalement défaillant[75]. Les étrangers sont d'ailleurs relativement nombreux à s'engager pour la défense de la Commune, même si leur nombre exact est incertain. Belges, Luxembourgeois, Suisses et Italiens sont les plus nombreux, mais les Polonais sont surreprésentés tant parmi les officiers que parmi les simples combattants[40].

Les Fédérés disposent pourtant d'importantes réserves d'armes et de cartouches, cependant que les arsenaux continuent de fonctionner, mais toutes ne sont pas utilisées. D'après Olivier Peynot, sur les 400 000 fusils disponibles, moins de 115 000 sont utilisés, et sur les 1 740 pièces d'artillerie, seules 300 sont mises en action par les insurgés. Les quatre locomotives blindées dont le général Jarosław Dąbrowski s'était emparé à Asnières ne sont utilisées qu'à poste fixe et les douze canonnières dont dispose la flottille de la Commune sont désarmées et leur équipage est envoyé sur d'autres points de défense[75].

Second siège de Paris

L'échec de la sortie sur Versailles (3-)

Au lendemain du soulèvement du , plusieurs chefs de bataillons insurgés comme Émile-Victor Duval, Émile Eudes, Théophile Ferré ou Victor Jaclard souhaitent pousser leur avantage en marchant sur Versailles, mais Charles Lullier, nommé à la tête de la Garde nationale, s'y oppose. Les négociations entre les membres du Comité central et les maires et députés parisiens pour l'organisation des élections municipales retardent encore la réalisation d'un plan d'offensive[78]. Le , les Versaillais occupent le fort du Mont-Valérien où les fédérés ont négligé de s'installer, ce qui leur donne un avantage considérable : les pièces d'artillerie qu'ils y installent dominent toute la proche banlieue ouest de Paris[79]. Le , à la tête d'une brigade de cavalerie, le général de Galliffet lance des patrouilles contre les forts et les avant-postes parisiens, et le , les Versaillais mènent une reconnaissance offensive vers Courbevoie : ils capturent de nombreux insurgés dont cinq sont fusillés sur ordre du général Vinoy[11].

Sous les ordres d'Émile Eudes, Émile-Victor Duval, Jules Bergeret et Gustave Flourens, une contre-offensive en direction de Versailles est menée le lendemain : elle se solde par un échec à Meudon et à Rueil, où Flourens est assassiné. Malgré l'arrivée de renforts fédérés au matin du , les insurgés sont encerclés sur le plateau de Châtillon et Duval est fusillé à son tour[78],[80]. Pour Michel Cordillot, l'échec de la marche sur Versailles rend « inéluctable à terme la défaite militaire des communards »[79].

Bombardements versaillais

En réponse aux exactions versaillaises, la Commune publie le , le « décret sur les otages » qui prévoit l'exécution de trois otages pour un communard exécuté. Plusieurs dizaines de personnes sont arrêtées, principalement des gendarmes et des prêtres dont l'archevêque de Paris, Georges Darboy. Dans les faits, ce décret n'est mis en application qu'à la fin mai, pendant la Semaine sanglante, mais il conduit plusieurs membres plus modérés à démissionner du conseil de la Commune. Il produit cependant son effet dans la mesure où les Versaillais suspendent immédiatement les exécutions sommaires[80]. Plusieurs barricades sont également érigées dans Paris, notamment sous les ordres de Napoléon Gaillard qui prend la tête de la Commission des barricades le [81].

Tout au long du mois d'avril, les combats sont sporadiques mais les bombardements s'intensifient notamment en direction du fort d'Issy sur lequel les Versaillais concentrent leurs efforts. La capitale étant solidement protégée par son enceinte, le gouvernement adopte une stratégie prudente et cherche avant tout à empêcher les fédérés d'organiser une nouvelle sortie. Les Allemands étant stationnés au nord et à l'est de la capitale, l'armée régulière se masse au sud et à l'ouest de Paris[82]. Au soir du , le village des Moulineaux est occupé par les lignards de l'armée régulière qui menacent aussi celui d'Issy. Le , les Versaillais prennent la redoute du Moulin de Saquet, puis le village de Clamart le lendemain. Le fort d'Issy tombe le [83]. Le fort de Vanves est neutralisé à son tour et l'artillerie fédérée placée sur les remparts n'est plus d'aucune utilité pour assurer la défense de la capitale, soumise à un bombardement de plus en plus intense de ses quartiers ouest[83].

Semaine sanglante

La Commune est finalement vaincue durant la Semaine sanglante qui débute avec l'entrée des troupes versaillaises dans Paris le pour s'achever par les derniers combats au cimetière du Père-Lachaise le . Au cours de cette semaine, l'insurrection est écrasée et ses membres exécutés en masse[82].

Le , Jules Ducatel, piqueur des Ponts et Chaussées, monte sur le bastion no 64 pour avertir les Versaillais que la place n'est plus gardée : l'armée régulière pénètre dans Paris par le rempart du Point-du-Jour et la porte de Saint-Cloud sans rencontrer la moindre résistance. Le conseil de la Commune, qui est en train de juger Gustave Cluseret, tarde à réagir et n'envoie aucun renfort malgré la demande formulée par Jarosław Dąbrowski qui envisage une contre-attaque. Dans la soirée, le délégué à la guerre Charles Delescluze fait même afficher une publication affirmant que les Versaillais sont repoussés[82].

Le lendemain matin, les fédérés ripostent mais la lutte n'est pas coordonnée et les membres du conseil se replient dans leur arrondissement pour organiser la défense. Les Versaillais continuent de progresser rapidement[82]. Une nouvelle proclamation rédigée par Delescluze engage le peuple à résister[82] et environ 900 barricades sont dressées dans toute la ville[84], notamment au square Saint-Jacques, dans les rues Auber, de la Chaussée-d'Antin, de Châteaudun, du Faubourg Montmartre, de Notre-Dame de Lorette, des Martyrs, à l'église de la Sainte-Trinité, à La Chapelle, à la Bastille, aux Buttes Chaumont, à Ménilmontant, au Panthéon, au Père-Lachaise ou sur les grands boulevards comme celui de Saint-Michel[82]. Dans la soirée, les Versaillais occupent déjà le quart de la ville et mènent une répression active : 17 gardes nationaux sont fusillés à la caserne Babylone[82], tandis que les premiers incendies se déclenchent[85],[86].

Ces incendies deviennent rapidement l'un des moyens privilégiés par les communards pour retarder la progression de l'armée régulière : le feu est mis à de nombreux monuments comme le palais de la Légion d'honneur, le palais d'Orsay, la Caisse des dépôts ou le palais des Tuileries[86],[84]. Les Versaillais occupent l'Opéra, Montmartre et la Concorde, ils atteignent l'Observatoire et procèdent à des exécutions massives[82].

Le , l'armée régulière progresse difficilement dans le réseau de rues étroites et fortement barricadées du centre de Paris et les combats sont acharnés, en particulier dans le Quartier latin. Les insurgés se replient sur la rue Mouffetard, la rue des Gobelins et la Butte-aux-Cailles, où le général Walery Wroblewski a mis seize pièces d'artillerie en batterie. Au nord, les Versaillais prennent les gares de l'Est et du Nord, la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin[82]. Les incendies de la veille se poursuivent et de nouveaux feux sont allumés au Louvre, dans des maisons rue Saint-Honoré, rue de Rivoli et rue Royale, au Palais-Royal, à l'Hôtel de ville, au Palais de justice, à la Conciergerie, à la Préfecture de police, au théâtre de la Porte-Saint-Martin et au Théâtre-Lyrique[86],[87]. La mairie du 11e arrondissement devient le centre de la résistance et un vaste réseau de barricades est constitué de la caserne du Prince-Eugène aux Magasins réunis[82]. Dans la soirée, l'archevêque de Paris Monseigneur Darboy est exécuté avec cinq autres otages dont Louis-Bernard Bonjean, président de la Cour de cassation. La mort de l'archevêque, qui avait tenté de faciliter l'échange d'Auguste Blanqui contre des prisonniers fédérés, ôte le dernier espoir d'arrêter l'effusion de sang[80].

La Butte-aux-Cailles tombe le tandis que de nouveaux otages sont exécutés[82]. Le lendemain, plus de cent communards sont abattus sur une barricade rue de Charenton, et les défenseurs de la rue Sainte-Marguerite sont tués jusqu'aux derniers. Les insurgés ne tiennent plus qu'un secteur réduit dans l'est de la capitale et les derniers représentants de la Commune se réfugient dans une maison rue Haxo pour débattre de la situation. Malgré l'opposition de certains dirigeants, de nouveaux otages sont exécutés[82],[80].