うみへび座

春の星座の一つ ウィキペディアから

| Hydra | |

|---|---|

| |

| 属格形 | Hydrae |

| 略符 | Hya |

| 発音 | [ˈhaɪdrə]、属格:/ˈhaɪdriː/ |

| 象徴 | 水蛇[1][2] |

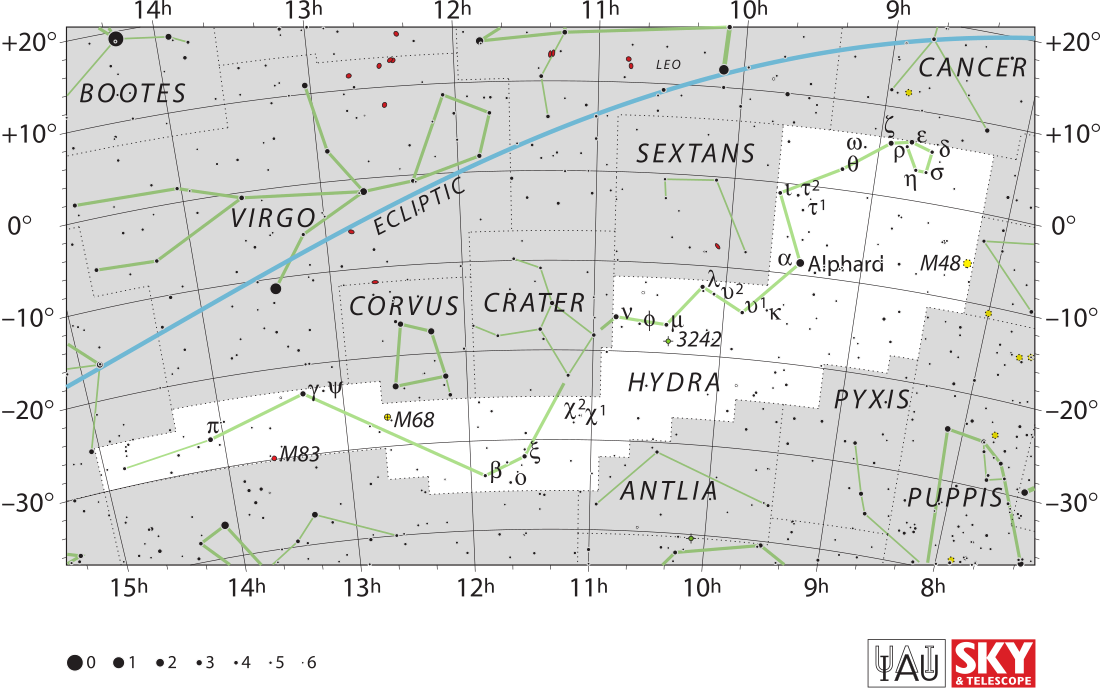

| 概略位置:赤経 | 08h 11m 23.7617s - 15h 02m 31.3847s[3] |

| 概略位置:赤緯 | +6.6302376° - −33.6938934°[3] |

| 20時正中 | 4月下旬[4] |

| 広さ | 1302.844平方度[5] (1位) |

| バイエル符号/ フラムスティード番号 を持つ恒星数 | 75 |

| 3.0等より明るい恒星数 | 2 |

| 最輝星 | α Hya(1.97等) |

| メシエ天体数 | 3[6] |

| 確定流星群 | 4[7] |

| 隣接する星座 |

ポンプ座 かに座 こいぬ座 ケンタウルス座 からす座 コップ座 しし座 てんびん座 おおかみ座(角で接する) いっかくじゅう座 とも座 らしんばん座 ろくぶんぎ座 おとめ座 |

大きな星座だが明るく見える星は2等星のα星アルファルドだけで、あとは3等星以下の暗い星ばかりである。領域内には3つのメシエ天体があるほか、木星状星雲の通称で知られる惑星状星雲がある。2017年8月17日に史上初めて検出された連星中性子星合体に伴う重力波GW170817 は、この星座にあるレンズ状銀河NGC 4993 で生じたものであったとされる[9]。

特徴

うみへび座の領域は、西端はこいぬ座・いっかくじゅう座と、東端はてんびん座と接する、東西差し渡し102.5°に及ぶ細長い形状をしている[2][3]。20時正中は4月下旬頃とされる[4]が、この東西に長い形状のため、西端では3月下旬頃、東端では6月下旬頃となる[10]。角で接するおおかみ座も含めると14個の星座と境界を接しており、これは88星座中最大である[11]。領域の面積1302.844 平方度も88星座中最大[5]で、これは全天の約3.16%に相当する[注 1]。

由来と歴史

要約

視点

うみへび座は、紀元前4世紀の古代ギリシアの天文学者クニドスのエウドクソスの著書『パイノメナ (古希: Φαινόμενα)』に記された星座のリストに既にその名前が上がっていたとされ、エウドクソスの著述を元に詩作されたとされる紀元前3世紀前半のマケドニアの詩人アラートスの詩篇『パイノメナ (古希: Φαινόμενα)』では Ὕδρη (Hydra) という名称で登場する[12]。アラートスは、かに座の南に頭部を置き、しし座の南を通ってケンタウルス座の北に至る、現代のうみへび座とほぼ変わらない蛇の姿を記述している[12][13]。アラートスの『パイノメナ』や1世紀初頭の古代ローマの著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』では、女性名詞の Ὕδρη (Hydra) とされたが、紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースの天文書『カタステリスモイ (古希: Καταστερισμοί)』や、帝政ローマ期2世紀頃のクラウディオス・プトレマイオスの天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース (古希: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας)』、いわゆる『アルマゲスト』では、男性名詞の Ὕδρος (Hydros) という名称が使われた[2]。

うみへび座のモチーフとなった事物について、現代では勇者ヘーラクレースの12の功業の2番目として彼に倒されたレルネーの沼に住む怪物ヒュドラーが挙げられることが多い[2][14][15][16][17]が、エラトステネースの『カタステリスモイ』やヒュギーヌスの『天文詩』など星座の起源と伝承を記した古代ギリシア・ローマ時代の文献の本文では、怪物ヒュドラーとうみへび座を結び付ける伝承は全く書かれていない[8]。実際、『カタステリスモイ』や『天文詩』のうみへび座の項では、怪物ヒュドラーについては全く語られず、アポローンとカラスにまつわる伝承に登場するミズヘビだけが星座の起源として語られている[8][18][注 2]。このように怪物ヒュドラーとうみへび座を結び付ける考えが支持されなかった理由として、ギリシア・ローマの古典の現代語訳で知られる Robin Hard は、伝承では多頭の毒蛇として語られるヒュドラーの姿と星座の長細い姿が大きく異なっていることが原因ではないか、としている[8]。

アラートスの『パイノメナ』に付けられた欄外古註には、うみへび座の起源についてエラトステネースらとは異なる2つの説が記されていた[8]。1つはヘーラクレースの第2の功業で倒されたヒュドラーと見なす説、もう1つはうみへび座をナイル川の流れと見なす説である[8]。後者の説では、うみへび座の各部が季節ごとに異なるナイル川の水位を表すものであるとされた[8]。

うみへび座に属する星の数は、エラトステネースの『カタステリスモイ』、ヒュギーヌスの『天文詩』では27個[18]、プトレマイオスの『アルマゲスト』では25個とされた[19]。大きく時代を下った17世紀初頭のドイツの法律家ヨハン・バイエルは、1603年に刊行した星図『ウラノメトリア』で、α から ω までのギリシャ文字24文字とAとbのラテン文字2文字の計26文字を用いてうみへび座の星に符号を付した[20][21][22]。このうち b は、コップ座で α・β とされた2つの星を指しており、コップ座とうみへび座の両方に属する星とされている[20]。

1922年5月にローマで開催された国際天文学連合 (IAU) の設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Hydra、略称は Hya と正式に定められ[23]、以降この名称が世界で共通して使われている[1]。

廃止された星座

18世紀後半から19世紀にかけて、うみへび座とその周辺の星座に使われていない星を用いて新たな星座を設けようとするいくつかの試みが成された。フランスの天文学者ピエール=シャルル・ル・モニエは、1776年のフランス王立科学アカデミーの紀要の中で、ロドリゲスドードー (英: Rodrigues solitaire,羅: Pezophaps solitaria) モチーフとした星座 Solitaire を設けた[24][25]。これは、1761年にインド洋のロドリゲス島で金星の太陽面通過を観測したフランスの天文学者アレクサンドル・パングレの業績を称えるために「インド諸島やフィリピン諸島の鳥」をモチーフとするもので、うみへび座の尾の部分にあるπ星から東側の星とてんびん座σ星を含むてんびん座の南西部の星を用いて設けられたものであった[24][25]。しかし、星図には誤って「フィリピンのツグミ」とも呼ばれたイソヒヨドリ (Monticola solitarius) に似た星座絵が描かれてしまい、その姿が18世紀末のジャン・ニコラ・フォルタンやドイツのヨハン・ボーデの星図にも引き継がれ、ツグミの星座として広まってしまった[24][25]。さらに、イギリスの物理学者トマス・ヤングが1807年に刊行した『自然哲学及び機械技術に関する講義 (A Course of Lectures on Natural Philosophy and the Mechanical Arts)』の中ではこの鳥の星座はキツツキの星座 Mocking bird へと改変され、またスコットランド生まれの教育者アレクサンダー・ジェイミソンが1822年に刊行した『ジェミーソン星図 (Celestial Atlas)』の中ではフクロウの星座 Noctua へと改変されるなど、この領域に鳥の星座を置く試みは19世紀に入ってからもなお続けられた[25]。しかし、19世紀中頃にはこれらの鳥の星座は使われなくなり、現代の88星座の選からも外れている[25]。

1799年にフランスの天文学者ジェローム・ラランドが考案したネコの星座 Felis は、うみへび座υ星の南側にある星を使って作られたものであった[26][27]。ボーデの星図『ウラノグラフィア』にも描かれた Felis は、19世紀を通じて一定の支持を集めていたが、19世紀末にはほぼ姿を消し、現代の88星座に選ばれることもなかった[27]。ただ、つぐみ座が跡形もなく姿を消したのに対して、ねこ座は HD 85951 の固有名フェリス (Felis)にわずかにその痕跡を遺している。

中東

紀元前500年頃に製作された天文に関する粘土板文書『ムル・アピン (MUL.APIN)』に描かれた古代バビロニアの蛇の星座 MUL.DINGIR MUŠ は、その位置や方向がギリシャの Hydra と似通っていた[28]。ただし、Hydra が竜頭蛇身の姿をしていたのに対して、MUL.DINGIR.MUŠ は角を持ち翼と1対の前脚を持つ姿で描かれることが多かったとされる[28]。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、うみへび座の星は、二十八宿の東方青龍七宿の第一宿「角宿」、第ニ宿「亢宿」、第三宿「氐宿」南方朱雀七宿の第ニ宿「鬼宿」、第三宿「柳宿」、第四宿「星宿」、第五宿「張宿」、第六宿「翼宿」、第七宿「軫宿」に配されていたとされる[29][30]。

角宿では、γ・π の2星が星官「平」に配された[29][30]。亢宿では、50番星がてんびん座の2星とともに斬刑を司る星官「折威」に配された[29][30]。氐宿では、58・60 の2星が戦車を表す星官「陣車」に配された[29][30]。

鬼宿では、2・f・14の3星と不明の3星の計6星が外賓向けの料理を作る厨房を表す星官「外厨」に配された。柳宿では、柳を表す星官「柳」にδ・σ・η・ρ・ε・ζ・ω・θ の8星が配された[29][30]。星宿では、α・τ1・τ2・ι・27・26・HD 82428 の7星が星官「星」に配された[29][30]。張宿では、υ1・λ・μ・HD 87808・κ・φ の6星が星官「張」に配された[29][30]。翼宿では、ν・χ1 の2星がコップ座の星とともに星官「翼」に配された[29][30]。軫宿では、β・HD 103596・HD 100287・HD 100393・ξ・HD 100623・ο の7星が星官「青邱」に配された[29][30]。

神話

エラトステネースやヒュギーヌスは、アポローンと彼に仕えるカラスにまつわる以下のような話を伝えている[2][18][8]。アポローンは、捧げ物に使う水を泉から汲んでくるようにカラスに命じた。泉に着いたカラスは、そのほとりにあるイチジクの木にまだ熟していない実が生っていることに気付き、実が熟すまで待つこととした。時が過ぎて熟れたイチジクの実を食べたカラスは、自分が過ちを犯したことに気付いた。そこでカラスは、泉にいたミズヘビを捕まえて水を湛えた杯と一緒にアポローンの下へ運び去った。カラスは「このヘビが毎日湧き出る水を飲み干したせいで、水を汲めなかった」と言い逃れしようと目論んだが、全てお見通しのアポローンはカラスに長い間渇きに苦しむように罰を与えた。そしてアポローンは、カラスが神々に対して犯した罪が忘れられないように、ミズヘビ、カラス、杯を星々の中に表し、杯から水を飲むことも杯に近づくこともできない位置にカラスを置いた[18][8]。この伝承では、カラスはからす座の、杯はコップ座の起源を表している[18][8]。

呼称と方言

要約

視点

ラテン語の学名 Hydra に対応する日本語の学術用語としての星座名は「うみへび」と定められている[31]。現代の中国では、长蛇座[32](長蛇座[33])と呼ばれている。

うみへび座 (Hydra) とみずへび座 (Hydrus) はどちらもミズヘビを意味するラテン語の学名が付けられており、Hydraは女性形、Hydrusは男性形の名詞である。そのため、IAUはうみへび座のモチーフを「雌のミズヘビ (The Female Water Snake)」、みずへび座のモチーフを「雄のミズヘビ (The Male Water Snake)」としている[1]。しかし、「みずへび座の考案から1世紀半経ってから雌雄が付けられたものであり、この数世紀の文献では一般的なものではなかった」として、うみへび座を「The Water Snake」、みずへび座を「The Lesser Water Snake」と変更する提案が恒星の命名に関するワーキンググループ (WGSN) から提出されている[34]。

明治初期の1874年(明治7年)に文部省より出版された関藤成緒の天文書『星学捷径』で「ハイドラ」という読みと「水中ニ居ル蛇」という解説が紹介された[35]。また、1879年(明治12年)にノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳して刊行された『洛氏天文学』では、上巻の星座の一覧で「ハイドラ」というラテン語読みと「ス子ーキ」という英語読みが紹介され[36]、下巻で「南蛇宿」と記述された[37]。これは、「北蛇宿」とされたへび座とともに2つのヘビの星座を南北に呼び分けたものであった[16]。これらから30年ほど時代を下った明治後期には「海蛇」と呼ばれていたことが、1908年(明治41年)4月に創刊された日本天文学会の会報『天文月報』の第1巻1号に掲載された「四月の天」と題した記事で確認できる[38]。この訳名は、東京天文台の編集により1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「海蛇(うみへび)」として引き継がれた[39]。ただし野尻抱影のようにこれを「かいだ」と音読みをした例もある[40]。

この「海蛇」という訳に対しては、京都大学系の研究者から反発があり[41]、天文同好会[注 3]の山本一清らは異なる訳語を充てた。天文同好会の編集により1928年(昭和3年)4月に刊行された『天文年鑑』第1号では、Hydra に対して「ヒドラ」、南天の Hydrus に対して「うみへび(海蛇)」の訳語を充てた[42]。1931年(昭和6年)刊行の第4号からは Hydrus の訳語を「みづへび(水蛇)」と変更したものの、Hydra の訳語は「ヒドラ」のまま据え置かれ[43]、以降の号でもこの表記が継続して用いられた[44]。これについて山本は、東亜天文学会の会誌『天界』1934年8月号の「天文用語に關する私見と主張 (3)」という記事で以下のように主張している[45]。

每年の春の天に見える Hydra といふ星座がある.これを獨逸語で Wasserchlange 卽ち「海蛇」叉は水蛇などと譯するのは宜しくない.此の原語や意味は,ギリシヤ神話にあるアルゴ船の遠征物語り中にある怪獸を意味してゐるのであつて,決して單なる動物の一種を表はしてゐるのではない.故に,むしろ,神話的な連想を保持するための立て前から,佛語や英語の譯名に習つて,只「ヒドラ」として置くのが最も穩當であると思はれる.尤も,「ヒドラ」といふ言語の中に,今日の動物學者が取り扱つてゐる水生の虫類を意味するものでないことを,特に注意して置かなければならないが. — 山本一清、『天界』161号

山本のこの主張を受けて、翌1935年(昭和10年)には野尻抱影も、オーストラリアの教育者 Percy Ansell Robin の1932年の著書 Animal Lore in English Literature に書かれた「Hydraは神話上の怪物、hydrusは一般の蛇も指す言葉であった」とする説を引き、「Hydraは「ヒドラ」、Hydrusは「水蛇」とすべき」と主張した[46]。

しかし、その後数度行われた星座名の改訂でも山本らの主張は容れられなかった。1944年(昭和19年)に天文学用語が見直しされた際も「海蛇(うみへび)」が継続して使用されることとされ[47]、1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[48]とした際に、Hydra の日本語名は「うみへび」と定められた[49]。以降は「うみへび」という表記が継続して用いられている。

主な天体

要約

視点

恒星

→「うみへび座の恒星の一覧」も参照

全天で最も大きな星座だが、3.0 等より明るい恒星は2つだけで、市街地でその全容を見ることは難しい。

2024年1月現在、国際天文学連合 (IAU) によって8個の恒星に固有名が認証されている[50]。

- α星

- 見かけの明るさ1.97 等、スペクトル型 K3IIIa の赤色巨星で2等星[51]。うみへび座で最も明るく見える恒星で、唯一の2等星[51]。質量は3.03±0.36 M☉(太陽質量)[52]、金属量は太陽とほぼ同じである[51][52]が、バリウムなどのs過程の中性子捕獲元素が過剰に見られるバリウム星の特徴も見られる[53]。誕生から約4億2000万年が経過しており[52]、中心核のトリプルアルファ反応でエネルギーを生み出していると考えられている[53]。アラビア語で「孤独なもの」を意味する言葉に由来する[54]「アルファルド[10](Alphard[50])」という固有名が認証されている。

- ε星

- 太陽系から約123 光年の距離にある、見かけの明るさ3.38 等の連星系[55]。3.5 等で スペクトル型 G1III の黄色巨星A星と5.6 等でスペクトル型 A8V のA型主系列星B星の連星の周囲を、6.66 等でスペクトル型 F7V のC星と12.5 等のD星が周回する四重星系であるとされる[56]。A星には、2018年6月にIAUの恒星の命名に関するワーキンググループ (WGSN) によって、インド占星術のナクシャトラで第9番目の星宿に由来する「アーシュレーシャー[10](Ashlesha[50])」という固有名が認証されている[50]。

- ι星

- 太陽系から約253 光年の距離にある、見かけの明るさ3.91 等、スペクトル型 K2.5III の赤色巨星で、4等星[57]。アラビア語で「結び目」を意味する言葉に由来する[58]「ウクダー[10] (Ukdah[50])」という固有名が認証されている。

- σ星

- 太陽系から約379 光年の距離にある、見かけの明るさ4.43 等、スペクトル型 K1III の赤色巨星で、4等星[59]。「ミンキル[10](Minchir[50])」という固有名が認証されている。

- υ1星

- 太陽系から約248 光年の距離にある、見かけの明るさ4.11 等、スペクトル型 G7III の黄色巨星で、4等星[60]。中国の二十八宿の1つ「張宿」の星官「張」とされたことに由来する「ジャン[10](張、Zhang[50])」という固有名が認証されている。

- HD 85951

- 太陽系から約574 光年の距離にある、見かけの明るさ4.94 等、スペクトル型 K5III の赤色巨星で、5等星[61]。1799年頃にパリ天文台台長のジェローム・ラランドが考案した星座「ねこ座 (Felis)」がこの領域にあったことから「フェリス[10](Felis[50])」という固有名が認証されている[注 4]。

- HAT-P-42

- 太陽系から約1,350 光年の距離にある、見かけの明るさ12.17 等の12等星[62]。IAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でギリシャ共和国に命名権が与えられ、主星は Lerna、太陽系外惑星は Iolaus と命名された[63]。

- WASP-166

- 太陽系から約373 光年の距離にある、見かけの明るさ9.35 等、スペクトル型 F9V のF型主系列星で、9等星[64]。2022年から2023年にかけてIAUが実施したキャンペーン「NameExoWorlds 2022」でスペインのグループからの提案が採用され、主星は Filetdor、太陽系外惑星は Catalineta とそれぞれ命名された[65]。

このほかに以下の恒星が知られている。

- γ星

- 太陽系から約128 光年の距離にある、見かけの明るさ3.00 等、スペクトル型 G8IIIa の黄色巨星で、3等星[66]。うみへび座で2番目に明るく見える恒星で、尾部に位置している。2016年には、0.61+0.12

−0.14 M☉の伴星Bの存在を示す研究結果が発表された[67]。 - ζ星

- 太陽系から約153 光年の距離にある、見かけの明るさ3.10 等、スペクトル型 G8.5III の黄色巨星で、3等星[68]。うみへび座で3番目に明るく見える恒星で、頭部に位置している。

- ν星

- 太陽系から約137 光年の距離にある、見かけの明るさ3.11 等、スペクトル型 K1.5IIIHdel-0.5 の赤色巨星で、3等星[69]。うみへび座で4番目に明るく見える恒星。

- π星

- 太陽系から約106 光年の距離にある、見かけの明るさ3.28 等、スペクトル型 K2-IIIFe-0.5 の赤色巨星で、3等星[70]。

- C星

- 太陽系から約129 光年の距離にある、見かけの明るさ3.90 等、スペクトル型 A0Va のA型主系列星で4等星[71]。C というラテン文字の符号が振られているが、これはバイエル符号ではなく、1879年にアメリカ生まれの天文学者ベンジャミン・グールドが刊行した星表『Uranometria Argentina』で振られたものである[72]。いっかくじゅう座との境界近くにあり、かつて「いっかくじゅう座30番星 (30 Monocerotis, 30 Mon)」とされていたことから、SIMBADでは 30 Mon として登録されている[71]。

- 波長毎の明るさに大きな差がないことから、1953年にジョンソンとモーガンが考案し、IAUに採用された「ジョンソンUBVシステム」において、U等級・B等級の基準となる6個の恒星の1つに選ばれた[73][74][注 5]。

- R星

- 太陽系から約484 光年の距離にある、見かけの明るさ4.97 等、スペクトル型 M6-9e の赤色巨星[75]。ミラ型変光星に分類される脈動変光星で、388.87 日の周期で3.5 等から10.9 等の範囲で明るさを変える[76]。周期的に変光することが確認された1700年頃は495日とされていた変光周期が年を経る毎に短くなっていることで知られている[77]。

- V星

- 太陽系から約1,412 光年の距離にある、見かけの明るさ6.80 等、スペクトル型 C-N:6 の赤色巨星[78]。半規則型変光星 (SRA) またはミラ型変光星に分類される脈動変光星で、530.7 日の周期で10.9 等から16.0 等の範囲で明るさを変える[79]。中小質量星が恒星進化の終末期に辿り着く漸近巨星分枝 (asymptotic giant branch, AGB) の段階にあるとされ、その分光スペクトルに炭素に関連する分子の吸収線が顕著に見られる炭素星に分類されている[80]。およそ8.5年の周期で放出される複数の高温プラズマの塊が検出されており、未発見の伴星によるものであるという仮説が提唱されている[80]。

- TW星

- 太陽系から約196 光年の距離にある、見かけの明るさ10.50 等、スペクトル型 K6Ve のおうし座T型星で、11等星[81]。年齢は900万±100万歳、0.7±0.1 M☉(太陽質量)の若い前主系列星で[82]、このタイプの星としては太陽系の最も近くにあるものの1つ[83][84]。早くから原始惑星系円盤が存在することが知られており、太陽系の近くにあり、かつ太陽に近い質量を持つ恒星であることから、太陽系の起源を知る手掛かりとなる天体として観測されてきた[84]。2007年に主星から0.041天文単位 (au) の公転軌道を回る1.2木星質量の惑星の存在を示唆する研究結果が公表された[82]。アルマ望遠鏡による電波観測が始まると、2013年に史上初めて一酸化炭素のスノーラインが[85]、2016年には原始惑星系円盤中の2本のギャップ構造[86]が相次いで発見された。2019年には、形成されつつある海王星サイズの惑星を取り巻く周惑星円盤、または惑星になる可能性のある構造のいずれかを発見したとする研究が発表された[83][84]。

- うみへび座V361星

- 見かけの明るさ15.258 等[87]、スペクトル型 sdBr[88]のB型準矮星を含む連星系で、15等星[87]。スペクトル分類の sd は準矮星であること、r は高速で脈動していることを示している[88]。1997年に南天の高温天体サーベイで偶然発見された[89]。144 秒と134 秒という短い周期で1000分の12 等級未満の振幅で変光しており[89]、変光星総合カタログ (General Catalogue of Variable Stars, GCVS) では新たに RPHS (Very rapidly pulsating hot (subdwarf B) stars) という脈動変光星のグループを設けて、そのプロトタイプとしている[90]。

- HE 1327-2326

- 太陽系から約3,466 光年の距離にある、見かけの明るさ13.55 等、スペクトル型 CEMP-no の化学特異星で、14等星[91]。スペクトル分類の CEMP-no は、化学特異星の中でも金属量の低いグループの1つ「炭素過剰金属欠乏星 (Carbon enhanced metal poor star, CEMP) に分類され、その中でもs過程やr過程といった中性子捕獲過程由来の元素がほとんどない星であることを示している[92]。金属量は[Fe/H]=-5.71と太陽の50万分の1未満しかなく、2005年に発見された当時は、既知の恒星で最も金属量が低い恒星とされた[93]。

- SDSS J090745.0+024507

- 見かけの明るさ19.84 等のB型主系列星と思われる恒星で、20等星[94]。2005年に発見された超高速度星 (英: Hyper velocity star) で、天の川銀河からの脱出速度の2倍に達する速度で運動している[95]。2006年には高精度測光観測により変光していることが確認されている[96]。

星団・星雲・銀河

18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエが編纂した『メシエカタログ』に挙げられた天体、いわゆるメシエ天体が3つ位置している[6]。また、パトリック・ムーアがアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ「コールドウェルカタログ」に選ばれた天体が2つ位置している[97]。うみへび座銀河団という銀河団がある。

- M48

- 太陽系から約2,500 光年の距離にある散開星団[98]。1771年にメシエが発見してカタログに記載していたが、メシエがその位置を誤って記録したため、1934年にウィーンのウラニア天文台台長オスヴァルト・トマスが散開星団NGC 2548であると同定するまで行方不明の天体となっていた[99]。星団の年齢は4億2000万歳と、プレヤデス星団(1億2000万歳)より古く、ヒアデス星団やプレセペ星団(6億5000万歳)より新しい星団であると見積もられている[100]。

- M68

- 太陽系から約33,000光年の距離にある球状星団[101]。1780年4月9日にメシエが発見した[102]。

- M83

- 天の川銀河から約1460万 光年の距離にある棒渦巻銀河[103]。1752年にフランスの天文学者ニコラ=ルイ・ド・ラカイユが発見した[104]。地球から見て銀河円盤をほぼ垂直方向から見ることができる「フェイスオン銀河」で、その姿をおおぐま座のM101回転花火銀河になぞらえて「南の回転花火銀河[105] (英: Southern Pinwheel Galaxy[103])」と呼ばれることもある。

- NGC 3242

- 太陽系から約3,610 光年の距離にある惑星状星雲。コールドウェルカタログの59番に選ばれている[97]。1785年2月7日にウィリアム・ハーシェルが発見した[106]。木星と同じくらいの視直径があることから「木星状星雲 (Jupiter's Ghost, Ghost of Jupiter[107])」と呼ばれている[106]。また、大口径の望遠鏡で観測したときの外見がアメリカ合衆国のテレビ・ラジオネットワークのCBSのロゴマークと似ていることから CBS Eye という愛称で呼ばれることもある[106][108]。

- NGC 5694

- 太陽系から約11万4000光年の距離にある球状星団[109]。コールドウェルカタログの66番に選ばれている[97]。r過程・s過程の元素を著しく欠く化学組成から、局所銀河群内の他の銀河で形成されたのちに天の川銀河に捕獲されたものと考えられている[110]。

- NGC 4993

- 天の川銀河から約1億2900万 光年の距離にあるレンズ状銀河[111]。2型セイファート銀河に分類される活動銀河でもある[111]。2017年8月17日、連星中性子星合体に由来する重力波として史上初めて観測された突発現象GW170817の母銀河。

- GW170817

- 2017年8月17日12時39分 (UTC) から41分にかけて観測された重力波[9]。まずワシントン州ハンフォード・サイトの重力波検出器LIGOハンフォードで信号が捉えられ、信号が途絶えた1.7秒後にはフェルミガンマ線宇宙望遠鏡でガンマ線バーストが検出された[9]。同時期に稼働していた重力波検出器LIGOリビングストンやイタリアのVirgoでも検出が確認され、重力波検出から5時間後にはうみへび座の尾の方向約1億数千万光年から放射された重力波であったことが世界各地の観測施設に速報された[9]。重力波検出から約11時間後にはチリのラスカンパナス天文台からNGC 4993の外縁部で未知の新天体の発見が報告された[9]。その後世界中の観測施設による24時間態勢の多波長観測の結果、この突発現象の正体が連星を成す2つの中性子星が合体して生じた「キロノヴァ」と呼ばれる現象であったことが判明した[9]。

- うみへび座銀河団

- 天の川銀河から約1億3400万 光年の距離にある銀河団。天の川銀河が属する超銀河団「おとめ座超銀河団」から最も近くに位置する超銀河団「うみへび-ケンタウルス超銀河団」の一部である。中心には巨大な楕円銀河NGC 3311が位置する。

- うみへび座A

- 天の川銀河から8億4000万 光年の距離にある銀河団[112][113]。強力な電波源として知られる[113]。

流星群

うみへび座の名前を冠した流星群のうち、IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされているのは、うみへび座α流星群 (alpha Hydrids, AHY)、うみへび座ο流星群 (omicron Hydrids, OHY)、うみへび座η流星群 (eta Hydrids, EHY)、うみへび座σ流星群 (sigma Hydrids, HYD) の4つである[7]。2023年に日本の西村栄男が発見した長周期彗星 C/2023 P1 は、軌道要素がうみへび座σ群と似通っていることから、うみへび座σ群の母天体である可能性が示唆されている[114]。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.