トップQs

タイムライン

チャット

視点

アルマゲスト

ウィキペディアから

Remove ads

Remove ads

『アルマゲスト』(英: Almagest)は、ローマ帝国時代にエジプト・アレクサンドリアの天文学者クラウディオス・プトレマイオスによって書かれた、天文学の専門書である[1]。本書で展開された天動説と円運動に基づく天体の運行の理論は、1000年以上にわたって数理天文学の基礎として、中東およびヨーロッパで受け入れられた。本書は天体の運行の幾何学的なモデルを中心に、観測や天体の位置の計算、必要とされる数学や簡単な宇宙論まで、天文学を運用するのに必要な知識を広く網羅し、体系的に解説している。

プトレマイオス自身の手による原典は失われている[2]が、ギリシア語写本の題名として古代ギリシア語: Μαθηματικὴ Σύνταξις(Mathēmatikḕ Sýntaxis、マテーマティケー・スュンタクスィス『数学的な論文』)、あるいは 古代ギリシア語: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας(hē Megálē Sýntaxis tês Astronomíās、ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース『天文学の大論文』)といった題名が見られる。これが後にアラビア語に翻訳された際に كتاب المجسطي(kitāb al-majisṭī) と呼ばれた。なお、アラビア語に "mijisti"(あるいは "majisti")といった語彙は存在せず、ギリシア語の "μεγίστη"(megístē、メギステー(「大きい」を意味する形容詞 μέγας(mégas、メガス)の最上級)を音訳したものであると考えられている。これがさらにラテン語に翻訳されて ラテン語: Almagestum(アルマゲストゥム)あるいは ラテン語: Almagesti(アルマゲスティー)と音訳された。英: Almagest はその現代語形(英語・ドイツ語)の名前に変わった。

『アルマゲスト』は現代の我々にとって、古代ギリシアの天文学史、数学史の重要な史料でもある。プトレマイオス以前のヒッパルコスやペルガのアポロニウスの天文学研究及び、三角法の萌芽である「弦の表」については、本書の言及が今のところ最も豊富な情報を与えてくれている。ただし、両者の間の多大な時間の経過から、その信頼性については、一定の留保がつけられている。

Remove ads

成立年代

『アルマゲスト』が執筆された年代については近年の研究によって正確に確定している。プトレマイオスは紀元147年 - 148年にエジプトのカノープス (エジプト)に自らの天文学理論を記した碑を建立した。1980年代に N・ T・ ハミルトンは、このカノープスの碑文に書かれているプトレマイオスの理論は『アルマゲスト』に書かれているものよりも以前の形式であることを発見した。従って『アルマゲスト』が完成したのは、プトレマイオスが天体観測を始めてから25年後の紀元150年頃より後ということになる[3]。

構成

『アルマゲスト』は13巻からなる。各巻の内容は以下の通りである。

- 1巻:宇宙論の概要、弦(chord)の長さの表、黄道傾斜の測定(機器および方法)、球面三角法の導入

- 2巻:天体の出没、昼の長さなど、天体の日周運動に関連する問題

- 3巻:太陽の運動、一年の長さ

- 4、5巻:月の運動、月の視差、地球に対する太陽と月の大きさ、距離、どのような月の観測が必要か、アーミラリ天球儀

- 6巻:日食、月食

- 7、8巻:恒星の運動、分点の歳差、星表。この星表では最も明るい星は1等(m = 1)、肉眼で見ることができる最も暗い星は6等(m = 6)と記されている。それぞれの等級は1段階暗い等級よりも2倍明るいと考えられていた。この等級の仕組みはヒッパルコスによって発明されたと考えられている。

- 9巻:太陽、月、5惑星の配列の順序について、5惑星のモデルを構築する際の一般的問題、水星の運動

- 10巻:金星・火星の運動

- 11巻:木星・土星の運動

- 12巻:留と逆行(惑星が背景の黄道十二宮に対してしばらく停止し、その後逆方向へ移動する運動)。プトレマイオスは外惑星だけでなく水星と金星に対してもこれらの用語を用いるべきであるとした。

- 13巻:黄緯方向の運動(惑星の黄道からのずれ)

Remove ads

『アルマゲスト』の宇宙論

要約

視点

宇宙論の枠組み(第1巻3-8)

『アルマゲスト』の宇宙論は、大枠においてアリストテレスの宇宙論を継承している。ただし、議論の進め方は、より経験からの帰納を重視する。以下の5つの要点を含む。

- 大地をくるむようにとりまいて天界は存在し、天は球形で、天体の日周運動や年周運動は、天球の回転で説明される。

- 大地は球形である(地球球体説)。

- 地球は宇宙の中心に位置する。

- 地球の大きさは恒星までの距離に比べて極めて小さく、数学的な点として扱うべきである。

- 地球は動かない。

上記の1では、古代ギリシアの様々な日周運動の理論(天体が無限に遠ざかる、天体の火が灯ったり消えたりする)を経験的な論拠で論破し、天球の回転による説明を擁護する。また、上記の4で恒星までの距離を非常に遠方としている根拠は、地球のどの場所でも見える方向が変わらない(視差がない)からである。

地球球体説の証明では、

- 南北で見える恒星が違い、天体の高度も違う。よって、大地は南北方向に曲がっている。

- 東西で天に見える現象の時間がずれる。よって、大地は東西方向に曲がっている。

- 月食の際、地球の影が月に映るが、それは円形をしている。

を論拠とする。上記の1と3は、アリストテレス『天体論』第二巻でも論じられているが、2の指摘はない。また、アリストテレスは、自然学的な原理からの演繹も証拠に含めているが、プトレマイオスはそういった議論は含めていない。

地球の不動の証明は、二段階にわかれる。まず、公転など、位置を変えることがありえないことを「地球は宇宙の中心」という先に示した命題と、自然学的な議論で示す。次に、上空の雲や鳥が背後に取り残されるなどの効果が観測されないことから、自転を否定している。一方、アリストテレス『天体論』では、もっぱら理論的な演繹によって地球の運動を否定している。

天体の配置(第9巻1)

『アルマゲスト』では、天体を地球に近い順に、

- 月

- 水星又は金星(未定)

- 太陽

- 火星

- 木星

- 土星

- 恒星の天球

としている。プトレマイオスによれば、水星、金星、太陽の間の順番以外は、天文学者の間でほぼ合意があった。この三者の間の順序に関しては、まず、距離を知る手がかりがほとんどないことを認めたあと、(水星、金星)の運動が(火星、木星、土星)と大きく異なることを注意する。そして、これら二つのグループが太陽で隔てられるのが自然であるとした。当時、水星や金星の太陽面通過が観測されないことをもって、(水星、金星)を太陽より遠くに位置づける説があったようであるが、それに対しては、軌道面が交わらなければ太陽面通過は観察されないので、証拠にならないとした[4]。のちに『惑星仮説』ではやや議論を修正して、太陽面通過が稀であることと、惑星の小ささゆえに観測されにくいことを根拠にしている[5]。

後の著作『惑星仮説』において、金星を水星よりも遠くに位置づけた。この順序が、中世を通して、おおむね受け入れられる[6]。

幾何学的な天体の理論

要約

視点

歴史的な前提

古典期のギリシアの思索家たちは様々な宇宙論を表明していたが、現存する最古の数学的な理論体系は、紀元前4世紀のエウドクソスの天動説に基づく同心球体説である。この理論は、地球中心の等速円運動を組み合わせて、惑星の運行を定性的に説明した。しかし、数値的な予測においては、同時代のメソポタミアの算術的な数理天文学がはるかに優れていた。

そこで定量的な予測を可能にする、新たな幾何学的な天文学が、ヒッパルコス(紀元前2世紀)らによって作りあげられていった。『アルマゲスト』の体系はその集大成である。

基本的な特徴

円運動に基づき、また地球中心で天を球体としている点はエウドクソスと同様だったが、従円と周転円、離心円、エカント、クランク機構、軌道面の振動といったより技巧的な仕組みを導入した。また、純粋に幾何学的な理論に終始したエウドクソスに対して、プトレマイオスの理論は、幾何学に基づきながらも、非常に数値的だった。幾何学的と数値を結び付けるための必須だったのが、「弦の表」である。これは円弧の長さと弦の長さを表にしたもので、今の三角法の起源である。

『アルマゲスト』ではもっぱら円のみで記述が進められ、対応する球体の構成は、後のプトレマイオスの著書 『惑星仮説』でなされることになる。総じて、『アルマゲスト』は当時関心を集めたデータ、すなわち太陽と月の位置と日月食、惑星の黄道に沿った方向の回転(黄経)、惑星の逆行や留については、(例外を除き)精度よく単純なモデルで説明することが出来ていた。これは、対象にしたほとんどの天体の軌道が非常に円に近かった(軌道離心率が非常に小さかった)ので、円運動による近似が有効に働いたからである。

『アルマゲスト』の理論の流れ

プトレマイオスはまず、太陽の運行を定め、太陽を基準に月の運行を定める。太陽と月の理論を展開してのち、恒星の位置を太陽と月を基準に定め、恒星のリストを掲げる。この恒星のリストは、惑星の位置を定めるのに用いられる。観測もこの順序で行われることになっている。ただし、実際には、太陽の計測の基準として、いくつかの恒星を参照したはずなので、この順番に則って観測が行われたわけではない。

月と太陽

メソポタミアの天文学では、日月食に関しては400年以上にわたるデータの蓄積があり、周期が詳しく調べられていた。また、新月の見える日の予測などと関係して、月と太陽の位置を計算する理論も作られた。この理論に基づく日食の予測も試みられたが、あまり成功したとはいえなかった[7]。一方、プトレマイオスは、太陽と月の位置の理論の精度をあげ、日月食の予測も、その理論の応用として導くことに成功した。

太陽のモデルは、単純な1個の離心円からなるヒッパルコスのモデルを継承した。月は、太陽と地球の両方の重力によって複雑な運動をする。このため、エカントを伴った従円を回転させる(クランク機構)という、複雑なモデルになった [8]。それにより、出差をも説明する、精度の高い理論をつくることができた。ただし、月の距離の変動が最大で二倍にもなり、観測される視半径の変動に全くあわなかった。

惑星

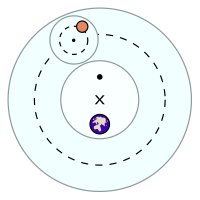

惑星(黄色)は周転円(小さい円)に沿って回転する。 周転円の中心はは、従円(大きな円)に沿って回転する。 従円の中心(x)は地球(青)と異なる。また、周転円の従円に沿った回転は、エカント点(・)から見る角速度が一定となるようになっている。

惑星が黄道から極端に離れた位置には行かないことは、メソポタミアで既に気が付かれており、黄道十二宮に見られるように、惑星の黄道に沿った方向の回転(黄経の変化)に注意した。これを受けて、プトレマイオスは、惑星の運動を黄経と黄道からのずれ(黄緯)に分けて考え、まず前者を説明する理論を作り、最後に後者を説明する仕組みを付け加えた[9]。なお、メソポタミアの惑星の観測は、太陽や月と異なってあまり質がよくなく、プトレマイオスを嘆かせた。

火星、木星、土星といった外惑星の黄経の場合は、図のような従円と周転円の組み合わせで、統一的に惑星の軌道を説明出来た。周転円は平均的な太陽の回転を拡大縮小し、平行移動したものを用いる。これは、現代の太陽中心説的な理論とも、非常によく対応している。周転円が(平均的な)地球の公転の効果を表し、従円は惑星の太陽周りの公転に相当する。当時知られた惑星の軌道の軌道離心率は、水星を除くと小さいため、エカントを取り入れた従円の運動は、ケプラーの法則をよく近似した。金星も外惑星と同様に図のような従円と周転円で説明したが、太陽の運動に対応したのは、従円であった。また、軌道離心率の大きい水星は月と同様のクランク機構を用いた。

一方、黄緯の理論は、悪くない予測は引き出したものの、過度に複雑であった。太陽中心説では、惑星は太陽の周りを、軌道面からほぼはみ出すことなく周回する。地球中心に惑星の運動を考察するとこの構造は気が付かれにくいのか、『アルマゲスト』の描く軌道を太陽中心に書き換えても、このようなシンプルな状況は再現されない。『アルマゲスト』の理論では、周転円や従円の傾きを振動させて(外惑星では従円の傾きは固定、周転円の傾きのみ振動、内惑星では両方振動)、黄緯の変動を説明している。現在から振り返れば、外惑星の黄緯の理論では、周転円の角度は黄道に対して水平に保つべきであった。なぜなら、周転円は太陽の平均運動を平行移動したものだったからである。後世のコペルニクスの理論も『アルマゲスト』を参考に作られたため、太陽中心でありながら、惑星は複雑に上下しながら太陽の周りを周回することになった。

この黄緯の理論は、実用上も原理上も大きな問題を残した。特に内惑星の場合は理論計算も大層困難で、プトレマイオス自身は精度の悪い近似で済ませている[10]。また、この新たな機構は黄経にも影響を及ぼす。その件については、惑星運動の理論を展開する直前の第9巻2で簡単な言及はあるが、具体的な評価はしていない。

黄経などの見かけの位置の変化の説明に於いては、周天円の回転方向はどちらでもあっても良い。そこで、『アルマゲスト』では、外惑星の明るさの変化を手がかりに回転方向を決め、内惑星もそれと同様だとした。これは、地球と惑星の間の距離の変動を、まずまず正しく再現した。

後世、金星や火星について、地球との距離の変動が過大で、実際の見かけの大きさの変動には合わないという批判があった。例えば、レギオモンタヌスは「プトレマイオスによると、金星の見かけの面積は45倍、火星は52倍変動する」と数値を上げ、観察される変動よりも過大だとした(彼自身は、同心球体説に向かう)[11]。しかし、現在知られる地球との最大距離/最小距離の値を二乗すると、各々46.7と51.9である[12]ので、極端なずれは見られない。

問題点

天体の見かけの位置に関しては、『アルマゲスト』の理論は、当時の観測精度の範囲では成功を収めたと言って良い。このテーマが古代メソポタミア以来、伝統的に重視され、蓄積もあったためと思われる。特に、黄経の理論は簡潔で精度が良かった。ただし、水星に関しては、そもそも観測が十分でなく、あまり成功したとは言えない。また、黄緯の問題の扱いは、既に述べたような問題を含んでいた。

天体の見かけの位置の成功にたいして、見かけの大きさの理論は、問題が多かった。既に述べた月の問題だけでなく、太陽のと地球の距離を認めながらも、その視半径を不変とした。そして月の視半径は常に太陽のそれを下回らないとし、金環食を否定した。

既に述べたように、地球と惑星の二者の間の位置関係については、『アルマゲスト』は極端に現実と異なっていたわけではない。しかし、太陽を含めた三者の位置関係には大きな問題があった。特に、内惑星については、定性的に間違った配置になっている。そのため、内惑星の満ち欠けは適切に再現できない。中世においては、肉眼による観測に頼ったため、この効果は距離の変動と合わさり、明るさの変動として観測された。内惑星の場合、実際には満ち欠けと距離の変動の効果が相殺するが、『アルマゲスト』の理論に沿うと、常に太陽を背にしてしまい、距離の変動がそのまま明るさの変動に直結し、あきらかに過大な変動を予測してしまう[13]。なお、外惑星の場合は、定性的には正しい明るさの変動が予測される。

ただし、これらは比較的周辺的な問題であり、また中世の後半にこれらの問題のいくつかは修正される。

上述のような、現象の予測と観測に直接かかわる問題のほか、次に述べる基礎に関わる問題が、特に中世後半(12世紀ころ)より系統的に指摘され続けていた:

- アリストテレスの自然学では、地球の中心まわりの等速円運動しか天体に認めていなかった。それゆえ、周転円や地球から外れた点を中心にする従円はこの原理に反する。

- プトレマイオス自身は、地球の中心まわりではない等速円運動をすべて認め、周転円などを正当化していた。しかし、エカントは、回転速度の変化を実質上許容する仕組みで、アリストテレスの自然学に大いに反するとともに、自らの仮定にも反していた。

- 黄緯の変化の説明のために導入した、周転円などの傾きの振動は、円運動の組み合わせで実現できるかどうか不明で、この問題は後世に残された。

上述の様々な問題点は、コペルニクスの新理論への契機になった。

このほか、プトレマイオスに限らず、惑星の運動を地球を中心で見ること自身の、見通しの悪さもあった。黄緯の理論の問題はその現れとも見なせる。また、地球を中心にしてみると、内惑星と外惑星の運動は非常に異なって見える。プトレマイオスは、極力両者を同じ枠組みでとらえようとした。12巻の惑星の留と逆行の議論では、通常外惑星のみに用いられるこれらの用語を、内惑星に対しても用いている。また、既に述べたように、金星の黄経の理論は、形式的には外惑星と共通である。だが、見かけ上は統一してみせたものの、外惑星の周転円が太陽の平均運動を移してきたものであるのに対し、金星ではそのようにはなっていない。水星に至っては、全く異なった理論である。また、黄緯の理論は内惑星と外惑星で異なっていた。

Remove ads

『アルマゲスト』の影響

要約

視点

このプトレマイオスによる数理天文学の包括的な専門書はそれ以前のギリシア天文学書のほとんどに取って代わるものとなった。ある本はより専門的な内容であったために人々の興味を失うこととなり、別の本は単に『アルマゲスト』よりも内容が時代遅れになった。結果として、これらの古い本は写本されなくなり、次第に失われていった。今日では、ヒッパルコスのような天文学者の研究成果について我々が知る知識のほとんどは『アルマゲスト』での引用に由来する。

古代

『アルマゲスト』の注釈はこれまでに、アレクサンドリアのテオンによるもの(現存)、パップスによるもの(断片のみ残る)、アモニウスによるもの(喪失)などがある。いずれもアルマゲストを超える内容は含まれない。また、精度向上や検証といったことはほとんど進まなかった。ただ、周転円などの数学的な概念への実在性について、プロクロスが哲学的な見地から疑念を呈している。

本書のような高度な数理天文学は、ローマ帝国の西半分ではあまり関心を引かず、本書のラテン語訳はもちろん、ラテン語での解説もなかった。当時のラテン語の天文学に関する書物は、一般知識人向けの天体の配置などの概説や、季節の決定などのための簡単で理論的根拠も定かでない計算手続きについてのものであった。

中世及びルネサンス時代の『アルマゲスト』

『アルマゲスト』の最初のアラビア語訳は9世紀に二つの別々の仕事によって行なわれた。そのうちの一方はアッバース朝のカリフ・マアムーンの援助によって行なわれた。バグダード天文台での権威書となった。

ラテン語に『アルマゲスト』が翻訳されるのは、12世紀のことで、クレモナのジェラルドによってスペインのトレドでアラビア語版から翻訳された。ジェラルドは専門用語の多くを翻訳することができず、ヒッパルコスを表すアラビア語の Abrachir などもそのまま残している。また、同じころスペイン語版が作られ、後に神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の支援によってラテン語に重訳された。イスラム側では13世紀にトゥースィーという学者が解説書を書いたが、天体運行を説明するために同書にあったトゥースィー・カップルと通称される図表モデルは後にコペルニクスが描いたものと同じものだとしてコペルニクスとの関連性が考えられている。15世紀になると西ヨーロッパで『アルマゲスト』のギリシア語版からの翻訳がなされる。レギオモンタヌスとして知られるドイツのヨハン・ミューラーがギリシアの才能溢れる枢機卿ヨハンネス・ベッサリオンの勧めによってラテン語の抄訳版を出版した。ただし、レギオモンタヌス自身の『アルマゲスト』の理解は、ジェラルド訳によって培われた。同じ時期にラテン語の完訳版がトレビゾンドのゲオルギウスによって作られた。この版には本文とほぼ同じ分量の注釈が付いていた。この翻訳はローマ教皇ニコラウス5世の支援によって行なわれ、それまでに出回っていた訳本を置き換えることを目的としていた。この新訳本は非常に良く改善されたものだったが注釈はあまり出来が良くなく、大きな批判が巻き起こった。教皇はこの本の献呈を拒否し、レギオモンタヌスの訳本の方が好んで用いられた。レギオモンタヌスが注釈を付けた『アルマゲスト綱要』は、プトレマイオスの主張では実際の結果が合わず、月といった天体までの距離の数字や天体運行の考え方に誤りがある可能性を示し、16世紀のコペルニクスにも大きな影響を与えた。

Remove ads

現代の刊行版

日本語

- プトレマイオス『アルマゲスト』薮内清訳、恒星社厚生閣、新版1993年。ISBN 4769907540

英語

- Taliaferro, R. Catesby. Great Books of the Western World

- Toomer, G. J.. Ptolemy's Almagest. Princeton University Press https://archive.org/details/PtolemysAlmagestPtolemyClaudiusToomerG.5114_201810

フランス語

ドイツ語

- Manithius, Karl (1912). Des Claudius Ptolemaus Handbuch der Astronomie. 2 vols.

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads