トップQs

タイムライン

チャット

視点

弦 (数学)

ウィキペディアから

Remove ads

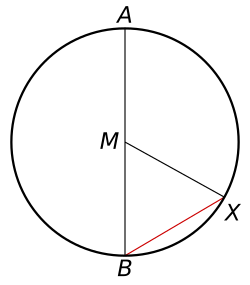

初等幾何学における円の弦(げん、英: chord[注釈 1])は、その円周上に両端点を持つ線分を言う。弦を無限に延長して得られる直線を、割線と呼ぶ。より一般に、任意の曲線(例えば楕円)において、その曲線上の二点を結ぶ線分を、その曲線上の弦と総称する。円の中心を通る弦はその円の直径である。任意の直径は弦であるが、任意の弦が直径となるわけではない。

- 直径 (Diameter)

- 半径 (Radius)

- 弦 (Chord)

- 割線 (Secant)

- 接線 (Tangent)

円の弦

→「en:Circle § Chord」も参照

円の弦に関する性質には、例えば以下のようなものがある:

楕円の弦

弦をもとにした三角法

要約

視点

三角法の初期の段階では弦が手広く用いられていた。知られた最古の三角函数表はヒッパルコスの編纂した弦の数表で、それには7.5°刻みで弦函数の値が書き並べられていた。AD 2世紀に、アレクサンドリアのプトレマイオスは、天文学に関する著書『アルマゲスト』において、より詳細な弦の数表を編纂している(0.5°から180°まで0.5°刻みで値が与えられ、これは円の直径を120として小数点以下60進2桁まで正確であった)[2]。

弦函数 crd は幾何学的には(図のように)中心角 θ の見込む弦の長さが r⋅crd(θ)(r は半径)となるように定義される。すなわち、弦函数の値 crd(θ) は、中心角 θ によって隔てられた単位円上の二点間を結ぶ弦の長さである。ここでは角度 θ は正の向きに測るものとし、弧度法で区間 0 < θ ≤ π の範囲に入るものと考えている。この弦函数 crd をより現代的な正弦函数 sin と関連付けることができる。それには、一点 (1, 0) ともう一つの点 (cos(θ), sin(θ)) を結ぶ弦の長さを三平方の定理を用いて計算すればよい。すると を得る[2]。最後の等号は半角公式による。

現代的な三角法が正弦函数に基づいて構築されているのと同様に、古来の三角法はこの弦函数をもとに構築されていた。ヒッパルコスは(いまではもうすべて失われたけれども)12巻にも及ぶ弦についての文献を書き上げたというから、三角法についてはかなりのことが知られていたと考えられる。現代的な三角函数に関するよく知られた恒等式の弦函数版がある:

弦函数 crd の逆函数 acrd もまた存在して、逆正弦函数とは の関係にある[3]。

Remove ads

脚注

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

,

,  ...

...