Loading AI tools

état émotionnel de plénitude De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Le bonheur est, au sens courant[1], un état émotionnel agréable[2], équilibré et durable[3] dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction[4] des aspirations et désirs qu'il juge importants[5]. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude et de sérénité, d'où le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Cette impression ressentie, indispensable à la survie des mammifères[6], est principalement le résultat de la production de sérotonine[7],[8] dans les noyaux du raphé du tronc cérébral[9], réduisant la prise de risques[10] et poussant ainsi l'individu à maintenir une situation qui lui est favorable. Le bonheur ne doit pas être confondu avec la sensation passagère de plaisir, mais représente au contraire un état d'équilibre, agréable, qui dure dans le temps.

Le bonheur a été étudié en biologie, en psychologie, en sociologie ainsi qu'en philosophie. La plupart des courants philosophiques occidentaux succédant à Socrate sont des eudémonismes, des doctrines visant à atteindre et à maintenir l'état de bonheur. Cette recherche du bonheur individuel en philosophie se renforce encore de manière significative avec l'apparition de l'épicurisme et du stoïcisme. Ces deux grands mouvements philosophiques s'attardent et s'opposent notamment sur le lien existant entre plaisir et bonheur.

La notion de bonheur traverse toute la pensée occidentale depuis Socrate (Ve siècle av. J.-C.), mais elle évolue sensiblement au fil du temps.

On peut distinguer quatre grandes phases.

Durant l'Antiquité les philosophes grecs (principalement Platon, Aristote et Épicure) [11] puis romains (dont Cicéron et Sénèque), s'interrogent sur les conditions qui relient ou au contraire opposent le bonheur (durable) et le plaisir (passager) ainsi que les circonstances requises pour que le bonheur ne soit pas seulement une expérience individuelle mais aussi collective.

Le judaïsme puis le christianisme promeuvent l'idée qu'il n'est de bonheur absolu qu'au Paradis, duquel ont été chassés Adam et Ève, mais les deux religions stipulent qu'ici-bas, l'homme peut vivre dans l'Alliance en s'entretenant avec Dieu par la prière et en agissant de sorte à le servir. Alors qu'en Grèce le débat sur le bonheur se limitait à quelques philosophes, l'Église s'assigne pendant tout le Moyen Âge la tâche de propager cette idée de béatitude (euangélion, évangile, signifie « bonne nouvelle »).

La fin du Moyen Âge (XIIe au XIVe sièclee) constitue une période de synthèse entre la philosophie grecque et le christianisme : sous l'influence de différents penseurs particulièrement attentifs à la pensée d'Aristote, notamment Thomas d'Aquin et Boèce de Dacie puis Dante Alighieri, la philosophie (qui n'était que la « servante de la théologie ») prend son autonomie. Et à la vita contemplativa, tournée vers Dieu, elle oppose désormais la vita activa, centrée sur les activités matérielles [12] tandis qu'à la même époque se développe l'amour courtois : les béatitudes chrétiennes sont ainsi peu à peu complétées par une nouvelle forme de bonheur, réintégrant la notion de plaisir, que le christianisme avait jusqu'alors délaissée.

Avec les temps modernes, dont la naissance coïncide avec la découverte de l'Amérique et les débuts de la colonisation, le monde cesse d'être associé au mythe de la création divine. Et quand avec Machiavel la philosophie politique prend son essor, que le commerce international et le capitalisme se développent et que la vita activa prend toujours plus de place par rapport à la vita contemplativa, quand enfin, avec les progrès de l'imprimerie, les idées circulent davantage, la question du bonheur n'est plus seulement l'affaire de quelques intellectuels mais s'ancre dans les mentalités.

Dès lors, la question du bonheur à la fois s'étoffe et se diversifie, évoluant le plus souvent dans le sens d'un matérialisme affirmé, parfois même revendiqué.

Au XVIe siècle, les premiers intellectuels humanistes (Erasme, Thomas More, Machiavel, Montaigne...) s'intéressent à la façon dont les humains, sans se référer à la religion, réfléchissent à leur manière d'appréhender le monde (par la raison ou la sensibilité) et d'y évoluer dans les meilleures conditions.

Au XVIIe siècle, notamment avec Pascal et Spinoza, la philosophie morale émerge et prend ses distances avec l'éthique chrétienne. Les penseurs occidentaux s'attachent à élaborer des doctrines visant à définir l'état de bonheur et préconiser les voies pour l'atteindre.

À la fin du XVIIIe siècle, « le bonheur est une idée neuve en Europe » (Saint-Just) au sens où le concept est totalement sécularisé et où se pose la question du « bonheur collectif ». La démocratie est alors pensée comme un moyen de l'atteindre par l'intermédiaire d'hommes politiques, les « élus », et plus globalement l'État, qui occupe dans l'imaginaire collectif une place de plus en plus comparable à celle qu'occupait l'Église jusqu'alors (on parlera plus tard d’État-providence). À la même époque, l’épanchement du sensualisme et la mise en honneur de la sensibilité en général coïncident avec l’élaboration d’une « morale et une politique naturelles fondées sur le bonheur et l'émancipation de l'homme »[13].

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Marx et Nietzsche désignent chacun « le bonheur » comme un concept occultant des réalités essentielles : d'une part les inégalités sociales (Marx), d'autre part le fait que les humains endossent une lourde responsabilité morale depuis qu'ils affirment que « Dieu est mort » (Nietzsche). Pour le premier, le bonheur est une valeur bourgeoise, qu'il faut transformer en « question politique »[14], plus exactement en facteur d’émancipation politique[15]. Pour le second, le bonheur consiste en « une énergie vitale » qui pousse l'homme à accueillir avec joie tout ce qui advient, même le malheur[16].

Au XXe siècle, la psychologie et la sociologie prennent le relai de la philosophie mais, après les ravages causés par les deux Guerres mondiales et la découverte des camps d'extermination, elles peinent à conceptualiser la question du bonheur. On parle alors de paix et de droits de l'homme. Selon la psychanalyse, ce qu'on entend généralement par « bonheur » résulte d'une volonté inconsciente et fébrile d'assouvir ses désirs, au point de considérer ceux-ci comme des besoins. Quand les pays industrialisés sont gagnés par le consumérisme et la multiplication des loisirs, la publicité devient un moyen d'attiser ces désirs et de propager l'idée que le bonheur se réduit à une simple question de confort matériel. Émerge alors le courant de la pensée positive : les arguments se multiplient, visant à démontrer que quiconque, à force de volonté, peut trouver en lui-même les ressources nécessaires pour conjurer tous les désagréments. On parle alors d'estime de soi, de développement personnel, de résilience… Pour ceux dont la volonté ne suffit pas, les neurobiologistes étudient les relations chimiques à l'œuvre dans le cerveau de façon à concevoir des traitements médicamenteux leur permettant de lutter contre des pathologies liées à la « vie moderne » : stress, burn out, dépression…

Au début du XXIe siècle, le nombre de livres sur le bonheur explose (voir la bibliographie) : non seulement en philosophie mais dans le domaine du management et chez d'innombrables « marchands de bonheur »[17], au point que certains voient dans ce phénomène l'émergence d'une « industrie »[18] et d'une « économie du bonheur ». Le thème du bonheur est partout : les Nations unies proclament la « Journée mondiale du bonheur », le Bhoutan institue le « Bonheur intérieur brut », les Émirats arabes unis créent un « ministère du bonheur », les grandes entreprises instaurent la fonction de « responsable du bonheur », certains scientifiques entreprennent de « mesurer le bonheur »[19]… et l'on trouve même des militants de la décroissance défendre le principe d'une « sobriété heureuse ». La notion de bonheur est essentiellement mise en relation avec les conditions de travail : en janvier 2020, un sondage révèle que « 82 % des salariés français estiment que l'entreprise est responsable de leur bonheur »[20].

« Aujourd’hui, les « sciences du bonheur » constituent un champ de recherches regroupant des spécialistes de diverses disciplines humaines, sociales et expérimentales, mêlant psychologues, économistes, sociologues, philosophes, historiens, chercheurs en sciences de l’éducation, ainsi que neurologues et cogniticiens »[21].

Le mot bonheur dérive de deux mots latins, bonum et augurum, qui se sont lentement transformés en « bon eür » en ancien français. bonum signifie « bon », « positif », « favorable » ; augurum est celui qui observe et interprète les auspices, qui devient l'« heur » en français, désignant le fait d'un hasard, d'une chance.

Le mot « bonheur » renvoie donc à l'idée d'un état de contentement non seulement durable, permanent, mais pouvant aller croissant. Inversement, le malheur est une carence de chance et donc un manque de contentement.

En anglais, le mot happiness vient du nordique hap qui signifie « la chance ».

Le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) propose cette définition :

« État essentiellement moral atteint généralement par l'homme lorsqu'il a obtenu tout ce qui lui paraît bon et qu'il a pu satisfaire pleinement ses désirs, accomplir totalement ses diverses aspirations, trouver l'équilibre dans l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. »

Le bonheur et le plaisir sont deux notions qui portent à confusion. Le plaisir est une sensation comprise comme limitée et ponctuelle. Son caractère fugace et éphémère a souvent été souligné par certains philosophes moralistes, comme si sa satisfaction se trouvait obligatoirement limitée par la nature de son objet. Le bonheur, quant à lui, est un état de bien-être caractérisé par sa durabilité, sa stabilité et le fait qu'il relève non seulement du corps mais aussi de l'esprit[22].

Autre différence : le bonheur est ressenti comme apaisant et source de plénitude quand le plaisir est associé à une forme d'excitation : la satisfaction d'un plaisir génère le désir de son renouvellement ou d'un autre plaisir.

Ces différences sont également notables sur le plan biologique : le plaisir résulte principalement de la production de dopamine et d'opiacés endogènes tandis que le bonheur repose sur la production de sérotonine.

L'idée de bonheur, dès ses origines, repose sur la prise de conscience réfléchie et assumée que l'existence terrestre se clôture par la mort, qu'elle est donc limitée dans le temps. Plus exactement, ce par quoi se manifeste cette idée est une quête sans fin : la recherche d'une forme d'éternité, d'infini, dans une existence qui, elle, par nature, se caractérise par sa finitude. Et ce qui explique la complexité de cette idée de bonheur, c'est la prise de conscience du caractère plus ou moins vain de cette quête puisque, de toute façon, l'existence se solde toujours par la mort. D'après la philosophe Vinciane Despret, c'est même la réminiscence des proches disparus qui conduit en premier lieu au bonheur[23].

L'idée que l'appel du bonheur s'appuie sur la conscience de sa condition de mortel traverse les siècles. Plus encore que Carpe Diem (« profite pleinement de l'instant présent »), tiré d'un poème d'Horace du Ier siècle av. J.-C., l'adage Memento mori (« souviens-toi que tu vas mourir »), transmis au IIIe siècle par Tertullien, symbolise l'idée que le bonheur réside dans la capacité d'accepter la mort. Au XVIIe siècle, Pascal affirme qu'écarter la mort de sa pensée revient à courir après un bonheur illusoire : « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère et l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser[24]. » Au XXe siècle, Martin Heidegger appelle l’Être-vers-la-mort l'idée que l'acceptation de la mort constitue le fondement du bonheur car elle seule permet de vivre chaque instant avec acuité et lucidité : « L’Être se dévoile dans le souci »[25]. Ce faisant, il « ne glorifie pas la mort mais le fait de se confronter à celle-ci en assumant son existence[26]. ». Au XXIe siècle, la plupart des penseurs transhumanistes considèrent que le progrès technique permettra un jour d'atteindre le bonheur ultime : vaincre la mort[27].

Les origines de l'idée de bonheur peuvent être liées aux témoignages sous la forme d'images et surtout d'objets. L'idée de bonheur trouve ses plus lointaines origines dans le fétichisme, voire de l'exorcisme. Dans la civilisation égyptienne, notamment, les amulettes sont des objets que l'on qualifie aujourd'hui de « porte-bonheur » car on leur prête alors des vertus conjuratoires : les vivants les portent sur eux pour « se donner chance », se protéger contre ce qu'ils ressentent comme le « mauvais sort ». Et, dans la mesure où la croyance en la vie après la mort est prégnante, on glisse également ces objets sur les corps des défunts ou dans leurs sépultures.

On peut dire que, dans la culture occidentale, « l'idée de bonheur » à proprement parler remonte à la naissance de la philosophie : c'est dans la Grèce du Ve siècle av. J.-C., chez Socrate et son fameux Connais-toi toi-même que le monde des idées prend corps, c'est-à-dire s'exprime par la voie du discours transmissible, oral ou écrit. Ainsi que l'indique l'universitaire Frédérique Ildefonse, « que le bonheur réside dans le plaisir, la connaissance ou la vertu, il est la caractéristique d'une vie : vie de jouissance, vie philosophique ou politique. Le bonheur nécessite une certaine durée »[28].

Platon est un des premiers philosophes à traiter la question du bonheur (eudaimonia) dans différents textes, dont le Banquet, le Gorgias, l'Euthydème et le Timée. Selon lui, il existe une hiérarchie dans le bonheur : les biens relatifs aux corps, les biens extérieurs et ceux relatifs à l'âme[29].

Dans le Timée, il fait dire à Socrate : « Un homme sera suprêmement heureux (eudaimôn) s'il ne cesse de prendre soin de son élément divin et qu'il maintient en bonne forme le démon (daimôn) qui, en lui, partage sa demeure[30]. »

Dans son Ethique à Nicomaque, Aristote inaugure la philosophie morale. Il souligne que « toute action et tout choix tendent vers quelque bien », le bien ultime, un bien qui n’est pas fourni par l’extérieur mais qu’on doit trouver en soi-même, dans sa propre activité. Atteindre ce bien exige en effet un effort, un travail sur soi : la vertu[31],[32] et, surtout, un sens aigu de la contemplation.

« Les animaux autres que l'homme n'ont pas de participation au bonheur, du fait qu'ils sont totalement démunis d'une activité de cette sorte. Tandis qu'en effet chez les dieux la vie est tout entière bienheureuse, comme elle l'est aussi chez les hommes dans la mesure où une certaine ressemblance avec l'activité divine est présente en eux, dans le cas des animaux, au contraire, il n'y a pas trace de bonheur, parce que, en aucune manière, l'animal n'a part à la contemplation. Le bonheur est donc coextensif à la contemplation, et plus on possède la faculté de contempler, plus aussi on est heureux, heureux non pas par accident, mais en vertu de la contemplation même car cette dernière est par elle- même d'un grand prix. Il en résulte que le bonheur ne saurait être qu'une forme de contemplation[33]. »

« Le bonheur est […] coextensif à la contemplation, et plus on possède la faculté de contempler, plus aussi on est heureux : heureux non pas par accident, mais en vertu de la contemplation même, car cette dernière est elle-même d’un grand prix. Il en résulte que le bonheur ne saurait être qu’une forme de contemplation[34]. »

Enfin, à la différence du plaisir, le bonheur s'éprouve dans la durée : « Une hirondelle ne fait pas le printemps pas plus qu'un seul beau jour. Et ainsi la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée ni d'un bref espace de temps »[35].

Aristote donne une autre définition du bonheur dans sa Rhétorique :

« Posons donc que le bonheur, c'est soit accomplir sa vie dans l'excellence morale, soit vivre de manière indépendante, soit vivre de manière très agréable parce qu'on a la sécurité, soit vivre dans la prospérité matérielle, avec la capacité de conserver ses biens et d'en profiter. Pour tous les hommes, ou presque, c'est l'une de ces possibilités, ou la réunion de plusieurs, qui constitue le bonheur. […]

Pour la communauté, c'est avoir une jeunesse nombreuse et de valeur : cette valeur tient à l'excellence physique, telle la stature, la beauté, la force, les aptitudes sportives ; chez un jeune homme, l'excellence de l'âme, c'est la modération et le courage. Pour un individu, avoir beaucoup d'enfants et d'un bon naturel, c'est avoir à soi beaucoup d'enfants de cette qualité-là, de sexe féminin et de sexe masculin. Pour le féminin, quant au corps, l'excellence, c'est la beauté et la taille ; celle de l'âme, c'est la modération et le goût du travail, sans servilité. Individu et communauté doivent semblablement viser à ce que ces qualités soient présentes chez les filles comme chez les garçons, car dans toutes les cités où les femmes sont mal considérées, comme à Sparte, on est moitié moins heureux. »

— Aristote, Rhétorique, livre I, chapitre 5[36].

Selon Épicure, le bonheur a deux faces : une « négative », qui correspond à l'absence ou la diminution de la souffrance, et une autre « positive », qui concerne la satisfaction des désirs naturels et nécessaires. Il est conditionné par le plaisir mais consiste à vivre une vie vertueuse. L’absence de troubles du corps (l'aponie) et de l'esprit (ataraxie) naît de la satisfaction des désirs naturels et nécessaires, dont les plus importants sont la sûreté, la santé, la sagesse et l'amitié.

Épicure argumente sa conception du bonheur dans sa Lettre à Ménécée :

« Il faut se rendre compte que parmi nos désirs les uns sont naturels, les autres vains, et que parmi les premiers il y en a qui sont nécessaires et d’autres qui sont seulement naturels. Parmi les nécessaires, il y en a qui le sont pour le bonheur, d’autres pour la tranquillité du corps, d’autres enfin pour la vie même. (…) Quand donc nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n’entendons pas par là les plaisirs des débauchés ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle, ainsi que le disent les gens qui ignorent notre doctrine ou qui sont en désaccord avec elle, ou qui l’interprètent dans un mauvais sens. Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l’absence de souffrances corporelles et de troubles de l’âme. (…) La sagesse est le principe et le plus grand des biens, elle est plus précieuse que la philosophie, car elle est la source de toutes les autres vertus puisqu’elle nous enseigne qu’on ne peut pas être heureux sans être sage, honnête et juste sans être heureux. Les vertus, en effet, ne font qu’un avec la vie heureuse et celle-ci est inséparable d’elles[37]. »

En latin, deux mots peuvent être traduits par « bonheur » : gaudium et laetitia. En 45 av. J.-C., Cicéron explique leur différence sémantique dans les Tusculanes : « Quand c'est un mouvement de satisfaction raisonnable, calme et durable, nous l'appellerons gaudium. La laetitia est un sentiment plus exubérant, qui ne dure pas forcément[38]. » Dans le De finibus, publié à la même époque, il développe une vision du bonheur qui fait la jonction entre ces deux acceptions, à savoir entre l'approche d'Épicure et celles des premiers stoïciens (Zénon de Kition, Cléanthe d'Assos, Chrysippe de Soles…) :

« Le concept cicéronnien de bonheur se construit dans une relation avec les deux grandes éthiques hellénistiques, l'épicurisme et le stoïcisme (…) les épicuriens identifiant le bonheur au plaisir et les stoïciens à la vertu. (…) L'hédonisme d'Epicure constitue pour Cicéron une négation expresse de ce qui est requis pour le concept de bonheur : l'indépendance. À l'inverse, le vertuisme stoïcien assure cette indépendance, ce qui fausse la symétrie que le De finibus semblait ménager entre les deux écoles. Et l'on voit Cicéron, tout en maintenant en apparence la balance égale entre les deux éthiques, se ranger en fait derrière les stoïciens[39]. »

Les philosophes stoïciens considèrent que le bonheur réside d'une part dans l'identification des désirs et l'élimination de certains d'eux, d'autre part dans la capacité de pleinement apprécier l'instant présent, ce que résume la formule Carpe diem du poète latin Horace : « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain » (Ier siècle av. J.-C.).

Auteur du De Vita beata (La vie heureuse), écrit vers 58 apr. J.-C., le Romain Sénèque avance que « nul ne peut vivre joyeusement sans vivre honorablement » : il valorise les vertus (la patience, le courage, la persévérance…) mais reconnaît qu'elles requièrent un effort, une véritable ascèse[40]. Seule cette ascèse permet de conduire à la lucidité et c'est celle-ci, en définitive, qui constitue la véritable source du bonheur : « Vivre heureux, c'est ce que veulent tous les hommes. (…) mais quand il s'agit de discerner ce qui rend la vie heureuse, ils sont dans les ténèbres. Il est tellement peu facile d'atteindre la vie heureuse que, plus on est pressé de la rejoindre, plus on s'en éloigne si l'on s'est trompé de chemin »[41].

Pour le Grec Epictète, actif vers l'an 125, une fois qu'un homme sait distinguer ce qui dépend de lui (ses désirs et ses pensées) et ce qui n’en dépend pas (la maladie, l'accident, le destin…), il peut canaliser ses désirs ; en premier lieu supprimer ceux qui portent sur ce qui ne dépend pas de lui. S'il désire des choses qui dépendent de lui, ses désirs peuvent être satisfaits et il accède alors au bonheur[42].

Selon Marc-Aurèle, à la fois philosophe et empereur romain, et actif à la même époque, la brièveté de vie n’est pas un obstacle au bonheur. Celui-ci tient à l'aptitude des hommes à accepter ce qui ne dépend pas d'eux, à commencer par la mort : sachons pleinement profiter du temps présent en s'en contentant[43],[44].

En Palestine, les juifs puis les chrétiens développent une approche singulière du bonheur en ce qu'elle ne relève pas de la philosophie et de la raison, comme chez les Grecs et les Romains, mais de la religion et de la foi. Les uns comme les autres se réfèrent au Livre de la Genèse, selon lequel le premier homme et la première femme, à peine créés par Dieu, ont été chassés du Paradis (ou Éden) pour lui avoir désobéi, puis envoyés sur Terre. Ainsi associée au péché, l'existence symbolise l'imperfection, voire la déchéance, tandis que l'Eden renvoie à une perfection dont l'humain a été exclu mais qu'il est capable de retrouver par son travail spirituel et sa foi en Dieu selon la tradition juive.

Dans le judaïsme la question du « bonheur terrestre » serait donc reliée à l'évolution personnelle de chaque personne et sa foi inébranlable en Dieu lui permettrait d'atteindre un niveau de bonheur absolu. Elle est cependant écartée d'emblée dans le christianisme, qui donne une autre interprétation de certains textes bibliques notamment de la formule qui ponctue le Livre de l'Ecclésiaste (rédigé vers 250 av. J.-C.)[45] : « Vanité, tout est vanité. »

Bien que la religion chrétienne soit considérée comme « fille » de la religion juive, la façon dont est considérée l'évolution des hommes (ou plutôt la façon dont ils doivent évoluer) diffère grandement entre le judaïsme, où des prophètes annoncent toutes sortes de catastrophes et la venue d'un messie qui viendrait y mettre fin (mais n'empêchant pas chacun d'atteindre son bonheur personnel par son travail comme dit plus haut) et le christianisme, où des apôtres proclament cette venue, affirment qu'elle a eu lieu et s'en réjouissent (le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle »).

« Le bonheur n'est pas de prime abord une valeur cardinale du judaïsme et singulièrement du judaïsme rabbinique. Cette tradition accompagne un peuple dont l'histoire exilique est marquée par de nombreuses persécution et de destruction. L'existence humaine ne saurait être orientée vers la quête d'une quelconque satisfaction personnelle mondaine ou ultra-mondaine, mais consacrée à l'observance de la Loi et au labeur de son étude en vue d'accéder à la sagesse. Le bonheur, entendu comme réalisation complète du projet de la création de l'humanité, se trouve projeté dans l'avenir et vécu sur le mode de l'espérance messianique. C'est ainsi une tension entre la promesse de réussite faite au fidèle et la réalité du monde qui caractérise la conception juive du bonheur »[46].

Selon Isy Morgensztern, la quête du bonheur chez les juifs s'apparente dans un premier temps à celle de la « Terre promise », « un territoire où il ferait bon vivre » ; ensuite à l'étude des textes religieux : « la question du bonheur s’appréhende selon deux moments, correspondant aux deux judaïsmes. Dans le premier judaïsme, le message qui est donné aux fidèles à partir du deuxième livre de la Bible hébraïque est de bien vivre sur leur terre. Parce que cette religion se perçoit comme accompagnant la Création à laquelle elle a apporté son assentiment, la question du bonheur s’y confond avec celle du moyen de trouver sa juste place dans ce monde. (…) Mais l’installation en Terre promise échoue, comme précédemment l’installation d’Adam et Ève au Paradis, car l’homme n’a pas été à la hauteur des propositions divines. (…) Apparaît alors la seconde source de bonheur, à la fois terrestre et céleste, répondant à l’un des vœux centraux des fidèles juifs, qui est de comprendre l’objet de la Création. L’étude des textes religieux est considérée par le judaïsme comme un bonheur comparable à aucun autre. (…) Un texte traditionnel du judaïsme dit que, lorsque le monde a été créé, la divinité était munie d’un plan. Connaître ce plan, ou du moins tenter de le reconstituer, ferait de chaque fidèle un compagnon du Créateur »[47].

Pour les chrétiens, les choses sont plus complexes ou, plus exactement, plus mystérieuses puisque le christianisme est fondé sur un récit qui s'ouvre sur un mystère (celui de l'incarnation) et se referme sur un autre (celui de la résurrection). Les Évangiles rapportent en effet que, pour éviter que les humains ne se replient dans le sentiment de culpabilité, et par amour pour eux, Dieu aurait temporairement partagé leur condition en se faisant homme en la personne du Christ.

De ce fait, les chrétiens considèrent l'existence terrestre de manière duale, contradictoire : d'une part elle demeure le lieu du péché, comme pour les Juifs, d'autre part — puisque Dieu lui-même y a séjourné et que son passage symbolise son amour pour l'humanité — elle est aussi le lieu où il est non seulement possible mais souhaitable de « se réaliser » (idée contenue dans la parabole des talents), à la condition toutefois de mettre ses actions au service de Dieu et donc des hommes : l'expérience de la vie est une expérience « heureuse » dès lors que les « satisfactions » nées des actions menées résultent du sentiment d'avoir honoré Dieu, ceci en surmontant toutes les vicissitudes de l'existence, y compris les plus éprouvantes, et en se montrant charitables.

Durant son ministère, le Christ lui-même donne un inventaire de ces « satisfactions », appelées béatitudes : « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux », « heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés », « heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ».

« Si le christianisme a marqué dès les premiers siècles une rupture radicale avec le monde païen, les docteurs chrétiens n'en ont pas moins continué, pendant longtemps, à utiliser les catégories héritées de la culture antique, tant sur le plan rhétorique que doctrinal. C'est ainsi que le stoïcisme a nourri la pensée des premiers Pères jusqu'à Clément d'Alexandrie (IIe siècle) et Origène (IIIe siècle). (…) La question du bonheur, qui avait été au centre d'une pensée tendue vers un idéal de sagesse, de maîtrise de soi et d'autonomie, n'est pas sacrifiée à la seule recherche du salut mais reprise et réinterprétée de façon originale, en termes d'amour de Dieu et de renoncement à soi[48]. »

Considéré comme le véritable fondateur de l'Église, c'est-à-dire du christianisme en tant que religion instituée, le Juif Paul de Tarse confère au message évangélique une tournure sociale. Dans ses différents épîtres et tout au long de ses pérégrinations qui le mènent de Palestine jusqu'à Rome, il théorise d'une part la suppression de l'opposition entre Juifs et païens mais aussi ce qui réunit le judaïsme et le christianisme par delà ce qui les oppose (la reconnaissance du Christ en tant que messie). Son impact est déterminant sur toute la patrologie, aussi bien grecque que latine. L'éthique paulinienne est en effet radicale : alors que les territoires des Juifs — comme tous ceux du pourtour méditerranéen — sont sous domination romaine et que le Christ insistait sur l'importance de séparer immanence et transcendance, Paul exhorte, lui, les hommes à « ne pas se conformer au siècle présent[49]. »

La cohésion de pensée entre judaïsme et christianisme est ainsi établie dès la fin du Ier siècle : « l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament est affirmée dès la Didachè, qui unit dans la même phrase les commandements du Lévitique et la « règle d'or » de Matthieu : Tu aimeras d'abord Dieu qui t'a fait, puis ton prochain comme toi-même ; et ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse, toi non plus tu ne le feras pas à autrui[50]. » Ainsi, pour les premiers Pères de l'Église, la constitution de l'Église suppose et exige que chaque chrétien, individuellement, se réfère expressément à une morale « universelle » (le grec καθολικός / katholikós signifie « universel ») et qu'il s'attache continuellement à mettre cette morale en partage ; un partage sous l'égide du Christ, en mémoire de lui. Institué par le Christ lui-même lors de l'épisode de la Cène, le thème de la communion constitue le symbole fort de ce partage.

Dans l'optique chrétienne, donc, le bonheur ne repose pas sur la seule estime de soi, comme dans la philosophie gréco-romaine, mais sur « l'équivalence » de l'estime de soi et de l'amour du prochain : « le prochain » n'est pas considéré comme un être abstrait mais comme toute personne rencontrée sur son chemin à chaque moment de la vie. Chaque instant est donc considéré comme une source de bonheur car il met chacun en contact avec « un autre que lui-même ». Le prochain est celui protège quiconque va vers lui contre le risque d'un repli sur soi. Mais ce contact ne peut s'opérer que dans le souvenir du Christ, car c'est de lui qu'est venu le « commandement d'aimer ». Le Christ est considéré comme ressuscité car son message perdure au-delà de sa mort. La valeur de chaque instant, ainsi mise en relation avec le sentiment d'éternité et dissociée de toute espèce de désir, participe d'un service désintéressé et c'est précisément l'absence d'intérêt personnel (on aime son prochain sans attendre quoi que ce soit de lui en retour) qui constitue la quintessence du bonheur chez les premiers chrétiens.

Au IIIe siècle, plusieurs esprits lettrés, dont Clément d'Alexandrie et son disciple Origène, sont les premiers penseurs à apparenter le christianisme à une philosophie, cherchant à réconcilier les prophètes bibliques et les philosophes grecs. On ne retrouve rien dans leurs écrits qui puissent s'apparenter à une réflexion sur le bonheur[51]. Sur le plan métaphysique, les premiers Pères de l'Église s'accordent avec le néoplatonisme pour lutter contre l'idée d'un mal en soi[52].

Au début du IVe siècle l'empereur Constantin érige le christianisme en religion d'État : l'opposition entre la foi et l'ordre politique prend fin, ce qui, au fil des siècles — progressivement mais profondément — va subvertir le message évangélique et en même temps renforcer le pouvoir de l'État dans les mentalités[53].

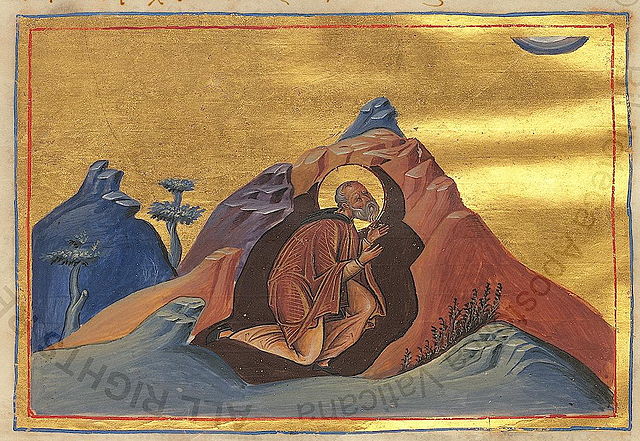

« Ceux qui exercent le pouvoir doivent reconnaître en principe qu'ils le tiennent d'en haut et qu'ils en usent conformément à la volonté divine. (…) (Toutefois), au moment même où le christianisme obtient sa reconnaissance politique dans l'Empire, il en ressort une forme plus radicale, qui rejette la vie politique établie et propose un contre-modèle : le retrait hors du monde (anachorèse). Au moment où la possibilité du martyre s'estompe, le combat spirituel se concentre dans l'ascèse. (…) Chez les Pères du désert, inventeurs de la vie monastique, l'idéal ascétique se propose tantôt comme la présence anticipée du Royaume de Dieu, tantôt comme un retour à l'état originel d'avant la Chute »[54].

La notion de bonheur s'exprime donc chez les premiers chrétiens par la pratique de l'ascèse (dont l'érémitisme, l'anachorétisme et le cénobitisme sont les premières expressions) et plus généralement la pratique de la vie contemplative (méditation et prière).

En 386 près de Milan, âgé de 32 ans Augustin d'Hippone se convertit au christianisme. C'est alors qu'il rédige son traité De la Vie heureuse. Il y écrit notamment ces mots :

« Si les hommes désirent tous être heureux, ils sont divisés sur la nature du bonheur. Ni la profession des armes, ni celle d’avocat ou de juge, ni celle d’agriculteur ou de marin, ni aucune autre n’est désirable au point de s’identifier avec la vie heureuse. La vie n’est vraiment heureuse qu’autant qu’elle est éternelle. Le bonheur ne veut rien moins que l’éternité[55]. »

L'originalité d'Augustin est d'opérer une jonction entre le christianisme et la pensée gréco-latine :

« Si dans ses premières œuvres, Augustin souscrit à la thèse stoïcienne selon laquelle la vertu est suffisante au bonheur, il s'en détache ensuite en soulignant que ni la raison ni la volonté ne sauraient nous permettre d'atteindre le bonheur sans le secours de la grâce nécessaire pour vouloir les bonnes choses qui nous rendent heureux (La Cité de Dieu XIX, 4). Car la seule voie qui nous conduise vers une voie bonne et heureuse est la foi dans le vrai Dieu. Ainsi, si la nature du bonheur chez Augustin s'apparente à celle de ses prédecesseurs, le moyen d'y parvenir est déterminé par la foi. (…) Parallèlement, Augustin redéfinit les conditions du bonheur dans la vie terrestre : la philosophie eudémoniste devient, au contact des fidèles, une pédagogie du bonheur. On y apprend que le vrai bonheur n'a rien de commun avec le plaisir de la satisfaction (Sermons, 150) et qu'il est une récompense de la vertu : « Le véritable bien n'est pas ce que tu voudrais posséder mais ce que tu ne consens pas à être » (Sermons, 72).

Aussi Augustin distingue t-il fréquemment les biens que l'on utilise de ceux dont on jouit, biens supérieurs auxquels les premiers sont subordonnés. Être heureux relève de l'être et non de l'avoir, ce n'est pas accumuler les richesses, c'est se réjouir en Dieu. « Le bonheur est la joie qui vient de la vérité » (Les Confessions, X, XXXIII, 33), il consiste à atteindre ce qu'il convient d'aimer de manière absolue. Car le bonheur, c'est d'aimer, d'un amour nourri par la foi et âme désir de cet Autre. En effet, personne n'aime son prochain sans aimer Dieu et nul amour ne saurait davantage nous combler que celui que l'on porte à l'Être éternel. Ainsi, « rien de vient plus de Dieu que le bonheur » (De la vie heureuse, I, 5)[56] »

S'étendant sur mille ans, entre le déclin de l'Empire romain d'Occident (fin du Ve siècle) et les premières grandes découvertes (fin du XVe siècle), le Moyen Âge est une période dont la philosophie est souvent méconnue (voir Philosophie médiévale). Pour comprendre comment l'idée de bonheur va y évoluer, il convient de rappeler le contexte.

Durant ces dix siècles, la chrétienté œuvre à structurer toute la partie occidentale de l'Europe. Depuis qu'elle a passé un accord avec l'Empire romain, au IVe siècle, l'Église catholique contribue en effet à légitimer le concept d'État. La plupart des royaumes incorporent de nombreuses institutions romaines, tandis que, enrichie par des impôts que les souverains lui concèdent, la papauté fait construire de nombreuses églises et cathédrales, où le message évangélique est diffusé aux populations. En cela, l'Église contribue à élever « l'Occident » au rang de civilisation.

D'autant que, dans les monastères, le legs de la philosophie gréco-latine, loin d'être rejeté, est soigneusement cultivé par les moines : on leur doit en grande partie le fait que les textes de Platon, Aristote et bien d'autres sont aujourd'hui connus. Comme le souligne l'universitaire canadienne Brenda Dunn-Lardeau, « quoiqu'on en dise parfois, la notion de bonheur n'apparait pas à la Renaissance, elle existe au Moyen-Âge et sous ses deux modalités : céleste et terrestre »[57].

Cette notion évolue sensiblement au fil des trois grandes étapes de l'ère médiévale.

Dans les premiers temps de l'Église, les plus rigoristes des clercs ont voulu imposer l'abandon de la culture profane. Pour eux, « il n'y avait pas compromis possible entre la culture classique et la culture chrétienne. Si l'on voulait mettre son intelligence au service de Dieu, il fallait commencer à rejeter les lettres classiques, car on ne pouvait en même temps sacrifier au culte des Muses et à celui de Dieu[58] ». Aux Ve et VIe siècles, toutefois, le clergé cultivé ne peut se résoudre à rompre avec la culture classique[59]. C'est alors que sont construits les premiers monastères en Europe, hors des villes. Benoît de Nursie fonde l'ordre qui portera son nom et qui aura un impact considérable sur l'ensemble de l'Europe. Sous sa règle, les auteurs antiques sont traduits et retranscrits.

Au VIIe siècle, Bède le Vénérable pose les fondements des arts libéraux (Septem artes liberales), étudiant la rhétorique et la dialectique à partir des philosophes grecs. À la cour de Charlemagne, on lit Platon et les philosophes néoplatoniciens.

Venu d'Irlande et actif en France au IXe siècle, Jean Scot Érigène est un penseur original, connaissant le grec, l'arabe et l'hébreu et d'une culture exceptionnelle pour son temps, marqué notamment par le néoplatonisme. Selon lui, toutes les aspirations humaines au savoir ont pour origine la foi mais c'est à la raison, en tant que miroir du Verbe, qu'incombe le devoir d'éclairer le sens de la révélation. Accusé par plusieurs conciles locaux de promouvoir une forme de pandéisme (mélange de panthéisme et de déisme), Scot Érigène ne sera réhabilité par l'Église qu'au XXIe siècle mais il aura entre-temps (au XIIIe siècle) une grande influence sur Thomas d'Aquin. « En intellectualiste néoplatonicien, Érigène ne peut pas se figurer le bonheur éternel autrement que dans une transformation de la nature humaine en esprit, en raison. Il découle de la nature même de ce bonheur que seuls (certains) pourront y participer »[60].

Le Moyen Âge central se caractérise par une augmentation extrêmement rapide de la population européenne (de 35 à 80 millions entre 1000 et 1350) qui, elle-même, entraîne des bouleversements sociaux, politiques, économiques et culturels considérables, dont les grandes cathédrales gothiques constituent les symboles les plus voyants. La vie intellectuelle est essentiellement marquée par la scolastique, méthode cherchant à concilier la foi et la raison et par l'apparition d'universités dans les grandes villes.

Dans ce contexte, le thème du bonheur semble totalement absent. En réalité, quelques clercs l'abordent au XIIe siècle sous la forme de questions éthiques, confrontant la morale chrétienne aux doctrines païennes. Parmi eux : Guillaume de Conches, Jean de Salisbury et Pierre Abélard. Selon ce dernier, seule l'intention de l'homme peut être qualifiée de morale, non ses actes, lesquels résultent le plus souvent de circonstances externes indépendantes de sa volonté. Ce faisant, Abélard met en avant les notions de connaissance de soi et d'intériorité.

Au XIIIe siècle, « un profond événement pousse au remaniement de la pensée morale médiévale : la naissance de l'ordre franciscain. Par la pauvreté volontaire et radicale, François d'Assise renoue avec l'érémitisme des Pères du désert : il interdit solennellement aux frères de ne rien posséder. (…) Les franciscains devant vivre, manger, habiter des monastères… comment réconcilier ces deux aspects ? Une fiction juridique sert de solution : c'est l'Église, non le moine, qui possède ce qu'il utilise »[61]. Cette contradiction est aussitôt l'objet de nombreuses polémiques au sein du franciscanisme. Il n'en reste pas moins que, chez François d'Assise, « l'espérance de la béatitude fait passer le réel âpre et réceptif sous le régime de la joie »[62] :

« Si grand est le bonheur que j'attends, que toute peine m'est plaisir[63]. »

À partir du XIIIe siècle, les « modèles du bonheur terrestre »[source insuffisante][57] se répandent, en premier lieu le thème de l'amour courtois et l'idée d'aimer sa ou son partenaire avec respect et honnêteté dans le but d'atteindre une joie commune. Un nouvel art de vivre se propage ainsi peu à peu dans toute l'Europe dont Dante sera bientôt l'un des principaux interprètes.

Autour de 1270, parallèlement à cet éveil de la sensibilité, Thomas d'Aquin confère à la raison une certaine autonomie (Somme théologique) dans la mesure où il intègre la pensée d'Aristote dans l'éthique chrétienne. Il importe de se rappeler que la traduction et la diffusion des œuvres d'Aristote, amorcée dès la fin du XIIe siècle et achevées autour de 1260 représentent pour la chrétienté médiévale une secousse intellectuelle sans précédent[64]. Thomas d'Aquin s'interroge sur la notion de personne : qu'est-ce qui fait la singularité d'un homme par rapport à un autre[65],[66] ? Mais à l'opposé de son contemporain Boèce de Dacie, selon qui une certaine réalisation du bonheur est possible ici-bas grâce à l'activité philosophique, considérée comme une activité autonome[67], Thomas estime que la raison a ses limites et qu'un bonheur parfait n'est envisageable que dans l'au-delà[68],[69].

Le Moyen Âge tardif est une période sombre, marquée par des famines, la peste noire et des guerres, qui réduisent la population de moitié ; en particulier la guerre de Cent Ans qui oppose la France et l'Angleterre et qui est également à l'origine de graves révoltes paysannes. Collectivement, ces événements sont ce que l'on appelle parfois la « crise de la fin du Moyen Âge ».

Au tout début du XIVe siècle, dans son traité Il convivio, le Florentin Dante Alighieri « pense le bonheur en étroite corrélation avec l'ordre politique, ce qui le conduit à distinguer différentes sortes de félicités pour l'homme. Ainsi que l'enseignent les aristotéliciens, l'homme cherche à atteindre le bien et obtient la béatitude lorsqu'il y parvient, en tant que terme de son désir. Cependant, si la béatitude céleste obtenue au paradis dans la contemplation de Dieu est la plus élevée en dignité, l'homme ne la désire pas en cette vie car elle ne peut être qu'espérée et non atteinte.

À la différence de Thomas d'Aquin, Dante cherche à penser une perfection du bonheur terrestre, qu'il subdivise en deux. La plus haute félicité est celle de la vie contemplative à laquelle s'adonnent les sages. Mais celle de la vie active assure néanmoins un bonheur véritable, pour ceux qui n'ont pas le loisir de se consacrer à la contemplation. Si ces félicités sont en soi hiérarchisables, chacun peut être heureux en cette vie, car le désir humain est mesuré en fonction de ce que nous pouvons atteindre. C'est pourquoi ceux qui vivent selon la vie active ne désirent pas la vie contemplative et parviennent au terme de leur désir dans leur activité. Citant l'Éthique à Nicomaque, Dante définit la félicité comme une opération conforme à la vertu dans une vie parfaite, qui est la fin que vise la noblesse[70]. »

Pour Dante, ce qui procure le plus de bonheur à l'homme est la philosophie[71] : « Je comprenais bien que la philosophie (…) devait être une chose de plus haut intérêt (…). Je commençais à tellement sentir sa douceur que son amour chassait toute autre pensée »[72].

Au début du XVe siècle, qui marque le début de la Renaissance, la société se transforme considérablement dans les Flandres et en Italie. Tirant parti de son sens des affaires mais aussi de la crise théologique qui affecte l'Église catholique, une nouvelle classe sociale émerge, la bourgeoisie. Celle-ci prend en main les rênes de l'économie mais aussi de la culture, puisqu'elle mécène une nouvelle génération d'artistes peintres, qui inaugurent un art particulièrement réaliste, symbolique de son propre pragmatisme. Ce déplacement de l'autorité spirituelle (incarnée par l'Église) vers l'autorité laïque (symbolisée par les Princes puis l'État) participe de ce que l'on appellera plus tard l'humanisme.

« L'idée de bonheur, à la Renaissance, connait plusieurs transformations décisives par rapport à son usage médiéval : elle se noue plus étroitement au temps vécu ; elle s'émancipe du cadre religieux traditionnel ; elle inspire des réformes, pragmatiques ou radicales, de la politique existante ; elle tend à se resserrer dans l'espace privé de la vie individuelle.

Ces évolutions, bien sûr, ne sont nullement synchroniques. Elles n'ont pas les mêmes causes et obéissant parfois à des processus contradictoires : politisation et dépolitisation, esprit utopique et réalisme politique, laïcisation et réforme religieuse se succèdent, s'affrontent, s'entrecroisent selon les moments et les lieux, pour dessiner le champ complexe d'une problématique nouvelle de la vie heureuse. (…)

La figure de la fortune joue un rôle important dans la redéfinition de la vie heureuse. Être heureux, c'est d'abord avoir fortune prospère, bon heur, autrement dit bonne chance, mais aussi rencontrer le succès dans ses actions. Le bonheur n'est plus cet état durable, paisible, assuré de la possession de son objet, que définissent les philosophes, mais l'effet ponctuel d'une conjonction aléatoire. »[73].

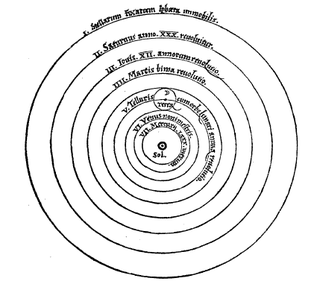

Un tournant décisif s'opère à la charnière du XVe siècle et du XVIe siècle, qui marque l'éclosion de ce que l'on appelle « les temps modernes » et qui est symbolisé principalement par deux événements : la découverte de l'Amérique en 1492 par le Génois Christophe Colomb et les premières recherches du Polonais Copernic sur l'héliocentrisme, en 1511-1513. Ce qui est précisément « moderne » dans ces découvertes, c'est qu'elles inaugurent une nouvelle conception du monde, dans tous les sens du terme : monde physique et monde mental. On donne à ce virage dans l'histoire de l'Occident puis de toute l'humanité le nom d'humanisme.

Progressivement, la philosophie va tourner le dos à la conception religieuse du monde qui fut celle du Moyen Âge : dans l'imaginaire des quelques intellectuels instruits de ces découvertes, le monde cesse petit à petit d'être associé exclusivement au mythe de la création divine. Leur intérêt se porte également sur ses caractéristiques physiques. En témoignent notamment les dessins du Florentin Leonard de Vinci, qui portent aussi bien sur l'anatomie du corps humain, le développement des plantes, le vol des oiseaux ou la mécanique des fluides. Ce que l'on appelle communément « la science » prend son envol du fait que, clairement et collectivement (avec l'imprimerie, inventée puis perfectionnée au siècle précédent), s'opère la différentiation entre la foi et la raison ; différenciation qui, durant la chrétienté médiévale, n'était conscientisée que par de rares personnes, férues de philosophie grecque (par exemple Augustin d'Hippone, au Ve siècle et Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle).

Si la science se focalise alors sur l'étude du monde physique, quelques intellectuels s'intéressent également à l'« âme », à la façon dont les humains méditent leur condition et leur manière d'appréhender le monde, non plus seulement sous le seul angle de la raison mais aussi par le biais de la sensibilité. Une nouvelle conception du bonheur émerge alors, que formulent les premiers penseurs humanistes — lointains ancêtres des psychologues et des sociologues — en particulier quatre Européens : le hollandais Erasme, à la fois fervent chrétien et fin lecteur de Platon, son ami anglais Thomas More, qui tente d'imaginer le bonheur sous un angle politique, ainsi que les Français Pierre de Ronsard et Michel de Montaigne, qui s'efforcent de comprendre la nature humaine dans sa double dimension corporelle et spirituelle et qui méditent sur le caractère fugace de la vie.

Chacun traite du bonheur selon un mode littéraire particulier : les dialogues et les adages chez Erasme, la fiction chez More, la poésie chez Ronsard, l'essai chez Montaigne.

Pour Érasme, « l’état heureux qui découle de la communauté des biens chez Platon annonce celui préconisé par le Christ grâce à la charité. (...) (Or si) le bonheur ne réside pas dans l’expérience mystique, comme le conçoit le christianisme d’alors, mais dans la vie de l’homme pieux, (...) pour parvenir à cet état heureux se trouve la philosophia Christi, déclarée supérieure aux autres philosophies, nonobstant les emprunts répétés d’Érasme à ces dernières[74] ». Érasme lui-même écrit ces mots :

« La philosophie que le Christ a choisie de préférence à toutes est celle qui est la plus éloignée, la plus différente des principes des philosophies, de la manière de voir du monde, mais qui seule peut procurer ce que les hommes, chacun par son chemin propre, s’efforcent d’obtenir, c’est-à-dire la félicité[75]. »

Dans l’adage 595 « Connais-toi toi-même », Érasme réunit plusieurs exemples qui soulignent l’importance de la modération et de la mesure dans la recherche de la connaissance de soi[source insuffisante][74]. Posant que « la seule mesure du bonheur, c’est le Christ », il rappelle que Platon, dans le Timée, fait valoir que le bonheur dans la vie repose sur la victoire par la raison de perturbations de l’âme, « dont la première est la volupté »[76] :

« Telle est la seule voie qui mène à la béatitude : d’abord, connais-toi toi-même ; ensuite ne fais rien selon les passions, tout selon le jugement de la raison. Et que la raison soit saine, qu’elle ait du discernement, c’est-à-dire qu’elle ait pour seul but ce qui est moral. »

Témoin des ravages sociaux qu'engendre dans son pays le premier mouvement des enclosures, et ami d'Erasme, le philosophe et théologien Thomas More s'efforce en 1516 d'en analyser les causes et les conséquences dans son récit Utopia.

Sur le mode du dialogue avec un narrateur, il brosse le portrait d'un monde idéalisé (une île imaginaire), où l'argent n'existe pas et où règne la tolérance et l'autodiscipline au service de la liberté. L'économie repose sur la propriété collective des moyens de production et l'absence d'échanges marchands.

Composée d'une cinquantaine de villes gérées de manière semblable, la société vit sans monnaie, et les échanges collectifs y prennent la place de l’accumulation privée qui cause en Angleterre les malheurs du peuple[77]. More écrit notamment :

« Le seul moyen d’organiser le bonheur public, c’est l’application du principe de l’égalité. L’égalité est impossible dans un État où la possession est solitaire et absolue ; car chacun s’y autorise de divers titres et droits pour attirer à soi autant qu’il peut, et la richesse nationale (…) finit par tomber en la possession d’un petit nombre d’individus qui ne laissent aux autres qu’indigence et misère. »

Et aussi :

« Chercher le bonheur sans violer les lois est sagesse ; travailler au bien général est religion ; fouler au pied la félicité d’autrui en courant après la sienne est une action injuste. Au contraire, se priver de quelque jouissance, pour en faire part aux autres, c’est le signe d’un coeur noble et humain, qui, du reste, retrouve bien au-delà du plaisir dont il a fait le sacrifice. »

Comme Thomas More, mais sous un angle très différent, le Florentin Nicolas Machiavel questionne la notion de bonheur du point de vue de la philosophie politique. Ses principaux ouvrages sont Discours sur la première décade de Tite-Live (1531) et Le Prince (1532).

Dans Le Prince, en employant le mot felicita, il rapproche l'idée de bonheur de celle d'opportunisme. Il écrit notamment :

« Est heureux (le Prince) dont la façon de procéder rencontre la qualité des temps et (...) malheureux celui dont les façons de procéder ne s'accordent pas avec les temps[78]. »

« Cette réduction du bonheur au succès marque un certain retour à la notion grecque d'eutuchia (bonne fortune) qu'Aristote, déjà, opposait à l'idée de Providence. Elle suppose que le monde n'est pas régi par la volonté de Dieu mais obéit à des causes naturelles. Mais elle ne livre pas pour autant l'action humaine au caprice du hasard. (...) L'attitude machiavelienne rompt avec la tradition philosophico-théologique sur deux points essentiels : elle dissocie le bonheur de toute vie contemplative pour l'inscrire dans la sphère de l'action politique ; elle le subordonne à une fin plus haute, qui est celle de la puissance, sans laquelle nulle liberté ne saurait se concevoir. C'est cette critique du bonheur comme souverain bien qui justifie le double procès qu'intente Machiavel à la religion chrétienne et à la philosophie, coupables l'une et l'autre, à ses yeux, d'avoir exalté l'oisiveté, les vertus iréniques et l'esprit de soumission[79]. »

Dans le Discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel écrit : « Notre religion glorifie plutôt les hommes humbles et contemplatifs que les hommes actifs. Elle place le bonheur suprême (il sommo bene) dans l'humilité et le mépris des choses humaines »... sous entendu : au détriment de

« la grandeur d'âme, de la force corporelle et de toutes les qualités qui rendent les hommes redoutables. »

« L'idéal du bien-vivre, qui n 'excluait pas la considération de l'utile propre transmis depuis l'Antiquité vient ici se briser contre une conception héroïque des intérêts supérieurs de la cité. Celle-ci n'est plus l'espace autarcique de la vie heureuse mais le foyer d'une dynamique de puissance indéfinie[80]. »

Au milieu du siècle, inspiré notamment par les poètes latins (dont Horace, auteur du célèbre Carpe Diem, et Ausone) et par les premiers auteurs modernes (dont Pétrarque), Ronsard s'attache à démontrer la fragilité du bonheur, liée aux incertitudes de l'amour et aux frustrations qu'il peut générer et ainsi qu'au caractère éphémère de l'existence et la hantise de la mort, comme en 1524, dans l'un de ses poèmes les plus célèbres, Mignonne, allons voir si la rose.

Dans le contexte de ces considérations, la poésie constitue selon lui avant tout un message de joie. L'étude des lettres, écrit il en 1550, est « l'heureuse félicité de la vie, sans laquelle on doit désespérer de pouvoir jamais atteindre au comble du parfait contentement »[81].

La pensée de Montaigne s'inscrit dans la filiation épicurienne[82],[83]. Ainsi, dans ses Essais, parus dans les années 1580, il écrit notamment : « j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu de nous l'octroyer. Je ne vais pas désirant que soit supprimée la nécessité de boire et de manger[84]. »

Comme l'écrit André Comte-Sponville, « en visant la volupté et en dédaignant la tristesse, Montaigne prône une philosophie en action, à l’opposé des utopies transcendantes : la recherche du bonheur consiste avant tout à se réconcilier avec le réel et à cultiver activement le vivre à propos[85]. »

Surtout connu pour le développement des sciences (diffusion de théorie copernicienne de l'héliocentrisme, travaux de Galilée et Newton...) le XVIIe siècle voit également fleurir la philosophie morale, c'est-à-dire les premières tentatives de théoriser le comportement humain. Et ce n'est pas un hasard si certains penseurs, comme Descartes, Pascal ou Newton) sont à la fois connus pour leurs recherches en mathématiques ou en astronomie et pour leurs spéculations sur la « nature humaine », véritables préfigurations de ce que sera plus tard la psychologie.

De manière générale, l'exercice de la raison et celui de la sensibilité s'alimentent mutuellement. Cela est perceptible dans le domaine des beaux-arts, notamment dans les œuvres du Français Nicolas Poussin, comme le montre en particulier son tableau Et in Arcadia ego (traduction littérale du latin : « Souviens-toi que tu es mortel ») plus connu sous le nom Les Bergers d'Arcadie. À l'origine, l'Arcadie est une région de la Grèce mais, depuis la Renaissance, elle est un thème poétique confinant à l'utopie et symbolisant un rapport idyllique de l'homme à la nature et, par extension, une « société idéale vivant la paix et le bonheur »[86], comme le précisera plus tard (à la fin du XIXe siècle), de façon désabusée, le philosophe Arthur Schopenhauer :

« Nous sommes tous nés en Arcadie, autrement dit nous entrons dans la vie pleins d’exigences de bonheur et de jouissance, et nous avons l’espoir fou de les réaliser jusqu’à ce que le destin nous tombe dessus sans ménagement et nous montre que rien n’est à nous[87]. »

Depuis le Discours de la méthode de Descartes (1637), la pensée philosophique s'est structurée au point que le siècle est souvent associé au rationalisme cartésien. Descartes lui-même, en 1649, évacue la question du bonheur et plus généralement celle des sentiments, qu'il considère comme une source d'égarement :

« il arrive bien souvent qu’on admire trop, et qu’on s’étonne en apercevant des choses qui ne méritent que peu ou point d’être considérées […]. Et cela peut entièrement ôter ou pervertir l’usage de la raison. C’est pourquoi, encore qu’il soit bon d’être né avec quelque inclination à cette passion, parce que cela nous dispose à l’acquisition des sciences, nous devons toutefois tâcher de nous en délivrer le plus possible[88]. »

Trois décennies plus tard, cependant, émergent les premières véritables méditations sur le bonheur : les Pensées de Pascal (1669) et L'Éthique de Spinoza (1677). Fait significatif : basés sur la question des rapports entre foi et raison — qui, à l'époque, est encore épineuse et taboue — ces ouvrages paraissent après la mort de leurs auteurs respectifs. Le siècle s'achève avec l'émergence de l'idée qu'il est moralement inconvenant de penser « son » bonheur sans interroger celui d'autrui : « Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères » et « le bonheur des uns fait le malheur des autres », résume La Bruyère[89]... Les philosophes du siècle suivant s'assigneront la tâche délicate de penser conjointement l'individuel et le collectif.

Selon l'universitaire Christian Lazzeri, « l'intérêt de Pascal pour la question du bonheur présente la caractéristique particulière de se situer à contre-courant de ce qui allait devenir la tendance dominante dans le développement de la philosophie morale et politique. Et cela doublement. En premier lieu, Pascal ne pouvait pas ne pas observer qu’avait émergé, dès la première moitié du XVIIe siècle, une tentative qui, sans séparer la morale religieuse de la morale naturelle, entendait permettre à la seconde de s’affirmer dans sa liaison avec la recherche d’un bonheur mondain. En second lieu, cet objectif d’une morale du bonheur naturel se fondait sur un usage spécifique de la raison pour entreprendre d’en définir la possibilité et la mise en œuvre. (...) L’originalité de la position de Pascal consiste à refuser (de se positionner sous l'un ou l'autre de ces) deux versants »[90].

Or, poursuit Lazzeri, Pascal soutient « la thèse selon laquelle le bonheur s’enracine dans la nature de l’homme ne peut faire l’économie d’une interrogation sur la « nature » de cette nature ». De plus, il met en cause « la capacité de la raison à concevoir l’idée même du bonheur ». Selon lui, « le comportement des hommes ne peut être compris si on fait abstraction des vérités de la religion chrétienne et tout particulièrement de celles qui concernent la « double nature » de l’homme, définie par la considération de celui-ci avant et après le péché originel »[91]. Pour autant qu'il active sa raison, Pascal entend donc rester fidèle au message chrétien :

« Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu’ils y emploient. (...) C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. (...) Qu’est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu’il y a eu autrefois dans l’homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu’il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l’environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu’il n’obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-à-dire que par Dieu même[92] »

Selon Pascal, « il y a une véritable misère de l’homme sans Dieu[93] ». Et le bonheur, conclut-il, c'est précisément de « ne jamais oublier Dieu » :

« Le bonheur n’est ni hors de nous, ni dans nous ; il est en Dieu, et hors et dans nous[94] »

Le cas du Hollandais Baruch Spinoza est très différent de celui de Pascal puisqu'il participe activement au mouvement rationaliste initié par Descartes et qu'il a même été longtemps inquiété et dénoncé comme athée. Pour comprendre son approche du bonheur, il importe de saisir le rapport qu'il entretient avec la religion.

Spinoza est en rupture totale avec les religions en tant qu'institutions : le judaïsme — d'où il est issu mais dont il est officiellement exclu quand il a 23 ans, alors qu'il n'a encore rien publié — le catholicisme et le protestantisme. Pour autant, il se défend d'être athée car il déporte un véritable sentiment religieux sur la nature, qu'il identifie à Dieu : « tout ce qui est dans la nature, considéré dans son essence et dans sa perfection, enveloppe et exprime le concept de Dieu », écrit-il dans son Traité théologico-politique, publié en 1670. Qualifiant la nature de « nature naturante » (par opposition à la « nature naturée ») et souvent apparenté au panthéisme, il considère que l'essence de chaque chose est un « effort » (conatus = désir) de « persévérer dans son être ».

Et selon lui, ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est la recherche de la béatitude, qu'il désigne comme un « amour intellectuel de Dieu » (c'est-à-dire de la nature). Dans son ouvrage maître, l'Éthique (qui ne sera publié par ses amis qu'après sa mort) n'utilisent pas le mot « bonheur », Spinoza emploie indifféremment les mots felicitas (« félicité ») et beatitudo (« béatitude »)[95] :

« Notre suprême félicité ou béatitude, consiste dans la seule connaissance de Dieu[96] »

Il écrit par ailleurs : « Il est dans la vie utile au premier chef de parfaire l'intellect, autrement dit la raison, autant que nous pouvons, et c'est en cela que consiste pour l'homme la suprême félicité, autrement dit la béatitude[97] » et « si la joie (laetitia) consiste dans le passage à une plus grande perfection, la béatitude, à coup sûr, doit consister en ce que l'esprit est doté de la perfection même[98]. »

Bon nombre de contemporains se réclameront de la philosophie spinozienne du bonheur, dont Gilles Deleuze[99], Robert Misrahi (qui voit en lui « le philosophe du bonheur » par excellence[100]), Michel Henry[101] et, plus récemment, Bruno Giuliani[102].

Pour les philosophes des Lumières, « le bonheur », c'est d'abord un désir de découvertes en tous genres : aussi bien les lois du mouvement (Newton, 1687), l'histoire en tant que « science nouvelle » (Vico, 1725) et les fouilles archéologiques (Pompéi, 1748) que la diffusion du savoir (l'Encyclopédie (1751-1772)) et le moteur à vapeur (Watt, années 1770).

Les textes sur le bonheur brillent par leur nombre et leur diversité : poèmes, fictions, correspondances, traités… même les journaux intimes s'y intéressent, tel le Discours sur le bonheur d’Émilie du Châtelet. Mais les philosophes ne font pas seulement état de leur sensibilité, ils sont également attirés par la politique et le désir d'écrire l'histoire, tel Voltaire qui, en 1734 dans ses Lettres philosophiques, magnifie la culture et l’économie anglaises contre l’intolérance et l’absolutisme français. Fait nouveau, donc, le bonheur est un objectif à la fois personnel et collectif.

Le Pèlerinage à l'île de Cythère d'Antoine Watteau illustre ce double aspect du bonheur, tel qu'il est vécu par l'aristocratie. Cythère est une petite île grecque, connue pour la présence d’un temple dédié à la déesse Aphrodite tandis que, depuis la Renaissance, l'antiquité gréco-romaine est un objet de fantasme. Ici, les personnages ne sont plus empruntés à la mythologie, ce sont des contemporains du peintre, vêtus des costumes de l'époque. Watteau inaugure le genre de la fête galante, qui renvoie lui-même aux rassemblements ludiques organisés sous l'ancien régime. Son tableau symbolise une élite qui, collectivement, se met en marche : « Les couples quittent la statue après lui avoir apporté leurs offrandes : l'hommage a été rendu, la statue restera seule. La mélancolie de Watteau est dans cette coexistence d'un recueillement et d'un éloignement, d'une intimité et d'un appel du lointain. C'est la mélancolie d'un bonheur de peindre qui a conscience de se substituer au bonheur de vivre[103]. »

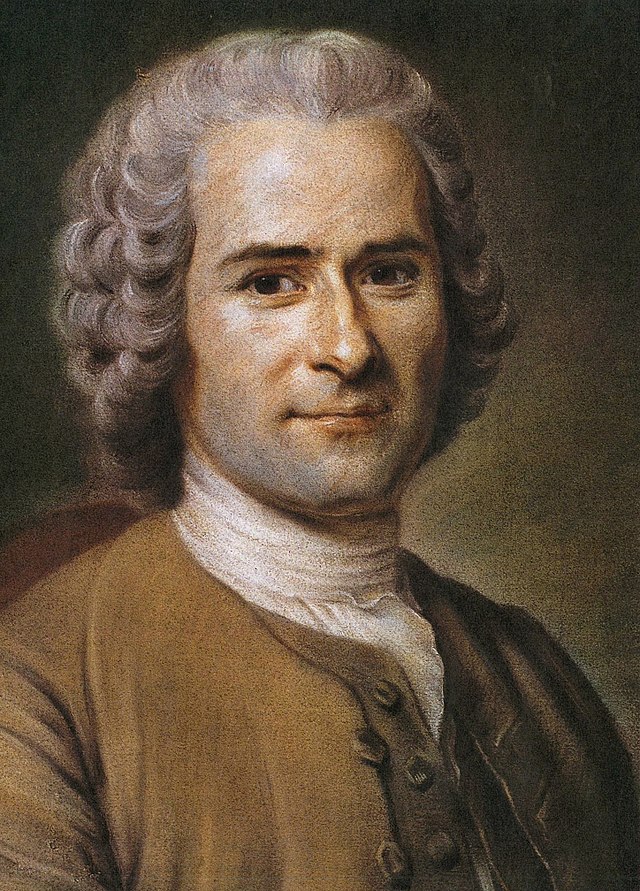

Au fil du siècle, « le bonheur » se manifeste sous la forme d'une survalorisation des sentiments individuels, confinant parfois avec le sentimentalisme, notamment avec le mouvement (à la fois littéraire et politique) allemand Sturm und Drang, puis, à partir des années 1760, la philosophie de Jean-Jacques Rousseau.

Durant le dernier quart du siècle émerge l'idée d'un bonheur collectif ; ceci principalement sous trois formulations :

De façon symbolique, ce n'est qu'après que la Révolution ait physiquement éliminé le Roi, dernière figure d'autorité après l'Église, que les individus (« l'homme et le citoyen ») proclament, par la voix de Saint-Just, que « le bonheur est une idée neuve en Europe »[104]. En réalité, la « nouveauté » ne tient pas dans le bonheur en soi mais dans le fait qu'il sert désormais de ciment à toutes les autres valeurs. Comme l'écrit la même année Condorcet, « la nature lie, par une chaîne indissoluble, la vérité, le bonheur et la vertu[105]. »

L'idée de bonheur est alors complètement sécularisée : de la même façon que, sous la chrétienté, le bonheur n'était concevable qu'à travers la relation à Dieu et à l'Église, l'idée s'implante dans les mentalités que l'État est désormais à-même de garantir, voire d'assurer le bonheur[106]. Comme l'illustre le peintre Jacques-Louis David en 1791, l'homme politique devient alors une véritable figure messianique, celui qui fait au peuple le serment solennel de le servir. Mais une vingtaine d'années plus tard, dans son tableau Le Sacre de Napoléon, l'artiste fera de l'ancien officier de la Première République « l'homme providentiel » par excellence, celui qui se sacre lui-même ainsi que son épouse et au côté duquel le pape n'est presque plus qu'un simple figurant.

Jean-Jacques Rousseau est l'un des penseurs les plus influents du siècle et en même temps l'un de ceux qui se sont le plus penchés sur la question du bonheur : « antiphilosophe parmi les philosophes, il est tout à la fois le chantre passionné du bonheur intime, un penseur puissant des conditions du bonheur collectif et le dénonciateur systématique de ce qui fait obstacle à l'un et l'autre »[107].

Dès son Discours sur les sciences et les arts, en 1750, Rousseau dissocie la notion de bonheur de celle de progrès : « le progrès des sciences et des arts n'a rien ajouté à notre véritable lucidité »[108]. Cette question est donc d'autant plus énigmatique : « l'objet de la vie humaine est la félicité mais qui de nous sait comment on y parvient ? » s'interroge t-il au début de la deuxième des Lettres morales qu'il adresse en 1757 à la comtesse d’Houdetot, une femme mariée dont il est éperdument amoureux[109].

L'historien Bernard Gagnebin estime que, pour Rousseau, « le plus grand obstacle pour accéder au bonheur est l'imagination, qui étend indéfiniment l'étendue des possibles et qui, par conséquent, excite et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire : il pense qu'à l'exception des douleurs du corps et des remords de la conscience, tous les maux sont imaginaires. »[109]

De fait, au livre V d'Émile, en 1762, Rousseau fait tenir au précepteur un petit discours destiné à faire prendre conscience à son élève, qui lui semble exagérément pressé de conquérir une jeune fille : « Veux-tu donc vivre heureux et sage ? N'attache ton coeur qu'à la beauté qui ne périt point : que ta condition borne tes désirs, que tes devoirs aillent devant tes penchants. Tu n'auras point l'illusion des plaisirs imaginaires, ni les douleurs qui en sont le fruit[110]. » Cette précaution prise, Rousseau précise : « il faut être heureux, cher Émile, c'est la fin de tout être sensible; c'est le premier désir que nous imprima la nature et le seul qui ne nous quitte pas[111]. »

Du bonheur, Rousseau exprime dans le livre VI de ses Confessions (rédigées entre 1765 et 1770) une vision pour le moins nostalgique et subjective, puisqu'il y raconte l'histoire de sa propre vie. Décrivant la nature comme un havre de paix propice à l'épanouissement de l'homme, il dit souhaiter un retour à l'Eden perdu et à l'Age d'or. Plus concrètement, il indique que son bonheur réside dans le souvenir des moments passés aux Charmettes avec Madame de Warens vers 1740, quand il avait une trentaine d'années. Le bonheur lui semble précieux avant tout parce qu'il est fugitif[112].

Emmanuel Kant constitue une figure majeure dans toute l'histoire de la philosophie de par l'importance de ses contributions, tant en théorie de la connaissance, qu'en éthique, en esthétique, en métaphysique et en philosophie politique. Un des piliers de l'Aufklärung (Lumières allemandes), il est considéré comme le fondateur du criticisme (ou « philosophie critique »), qui promeut l'idée que toute véritable recherche philosophique « consiste à commencer par analyser les fondements, l'étendue légitime et les limites de notre connaissance »[113].

Son approche du bonheur n'en est que plus complexe et l'objet de bon nombre de commentaires[114] :

« La pensée de Kant ne trouve pas aisément sa place dans une histoire de la philosophie morale et politique centrée sur les concepts de bonheur, d’utilité, de mesurabilité ; ces concepts font en effet, chez Kant, l’objet d’une critique vigoureuse et sont dénoncés comme impropres à fonder la morale aussi bien que la politique. Par suite, la séquence classique qui mène de la morale à la politique, de la recherche du bonheur privé à sa nécessaire inscription dans le champ collectif, ne va plus de soi chez Kant[115]. »

L'approche kantienne du bonheur s'inscrit en tout cas dans le contexte d'une montée en puissance du moralisme amorcé au XVIIe siècle dans le champ de la philosophie, ainsi que Kant lui-même le laisse penser en 1788 dans sa Critique de la raison pratique :

« La morale est une science qui enseigne non pas comment nous devons nous rendre heureux mais dignes du bonheur[116]. »

Selon Kant, la notion de bonheur est problématique car le contenu concret (empirique) est difficile à cerner : « le concept de bonheur n’est pas un concept que l’homme abstrait de ses instincts et qu’il extrait en lui-même de son animalité, mais une simple idée d’un état, à laquelle il veut rendre adéquat cet état sous des conditions simplement empiriques (ce qui est impossible)[117] ».

Kant balaie l'idée que le bonheur est « la satisfaction de toutes nos inclinations (tant extensive, quant à leur variété, qu’intensive, quant au degré, et aussi protensive, quant à la durée)[118] » : ceci est irréalisable. Le bonheur ne demande en réalité que de satisfaire nos besoins. Chacun est porté à rechercher son propre bonheur. Mais quiconque se consacre à cette recherche est inévitablement embarrassé :

« le concept de bonheur est un concept si indéterminé, que, malgré le désir qu’a tout homme d’arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire précisément ce qu'il désire. Car tous les éléments qui font partie du concept de bonheur sont d'ordre empirique et que cependant pour l’idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être est nécessaire. Or il est impossible qu’un être fini (…) se fasse une idée précise de ce qu’il veut véritablement. Richesse, connaissances, longue vie, santé ?… Il n’y a pas à cet égard d’impératif qui puisse commander - au sens strict du mot - de faire ce qui rend heureux car le bonheur est un idéal non de la raison mais de l’imagination. »

[119]. Kant, pour autant, n'est pas un moraliste condamnant la recherche du bonheur au profit de la suprématie du devoir, il indique simplement qu'il n'est pas possible de suivre la loi morale tout en recherchant son bonheur.

Le devoir découle de l’impératif catégorique : « agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle. »[120]Chaque homme recherche son propre bonheur mais cela ne correspond pas à l’essence du devoir moral :

« le devoir doit être une nécessité pratique inconditionnée de l'action : il doit valoir pour tous les êtres raisonnables (les seuls auxquels peut s'appliquer absolument un impératif) et c'est seulement à ce titre qu'il est aussi une loi pour toute volonté humaine. Au contraire, ce qui est dérivé de la nature propre de l'humanité, ce qui est dérivé de certains sentiments et de certains penchants et même, si c'était possible, d'une direction qui serait particulière à la raison humaine et ne devrait pas nécessairement valoir pour la volonté de tout être raisonnable, tout cela peut bien nous fournir une maxime à notre usage mais non une loi… non un principe objectif d'après lequel nous aurions l'ordre d'agir, alors même que tous nos penchants, nos inclinations et les dispositions de notre nature y seraient contraires. »

[121] Poursuivre son propre bonheur n’est donc pas un devoir, c’est un point sur lequel Kant revient souvent. La dissociation rigoureuse entre devoir et recherche du bonheur repose d’abord sur un argument purement logique :

« le bonheur personnel est une fin qu'ont certes tous les hommes mais elle ne peut jamais être envisagée comme un devoir sans que l'on se contredise. Ce que chacun inévitablement veut déjà de soi-même, cela n'appartient pas au concept de devoir.. Il est contradictoire de dire qu'on est obligé de concourir de toutes ses forces à son propre bonheur. »

À cela s’ajoute un obstacle pratique, c’est que les attentes et les désirs des uns et des autres étant contradictoires, si chacun ne recherchait que son propre bonheur, il en résulterait des conflits permanents, ce qui anéantirait toute chance de bonheur :

« il est donc étrange, alors que le désir du bonheur est universel et par suite aussi la maxime en vertu de laquelle chacun pose ce désir comme principe déterminant de sa volonté, qu’il ait pu venir à l’esprit d’hommes sensés d’en faire pour cela une loi pratique universelle. En effet, alors que d’ordinaire une loi universelle de la nature fait que tout concorde, en ce cas, si l’on voulait attribuer à la maxime la généralité d’une loi, il s’ensuivrait exactement le contraire même de l’accord, le pire des conflits et le complet anéantissement de la maxime elle-même et de sa fin…. Découvrir une loi régissant l’ensemble des inclinations tout en satisfaisant à la condition de les accorder complètement, voilà qui est parfaitement impossible. »

[123]. Malgré ces difficultés, Kant ne rejette pas l'idée de bonheur. Au contraire, le devoir envers autrui consiste à contribuer à son bonheur :

« que sont les fins qui sont en même temps des devoirs ? Ce sont : ma perfection propre et le bonheur d'autrui. On ne peut pas intervertir les termes... Quand il est question d'un bonheur auquel ce doit être pour moi un devoir de travailler comme à ma fin, il s'agit nécessairement du bonheur d'autres hommes, de la fin (légitime) desquels je fais par là aussi ma propre fin. »[124]

Kant démontre que le devoir de travailler au bonheur d’autrui correspond bien au critère de l’impératif catégorique par le raisonnement suivant :

« comme notre amour de nous-mêmes ne peut être séparé du besoin d’être aussi aimé par d’autres (et d’en être aidé en cas de danger), comme nous faisons ainsi de nous-mêmes une fin pour les autres et que cette maxime ne peut jamais obliger autrement que parce qu’elle est qualifiée pour former une loi universelle, par suite, par le biais de la volonté de faire aussi des autres une fin pour nous, le bonheur d’autrui est une fin qui est aussi un devoir. »

[125] Si donc le devoir envers soi-même consiste à travailler à sa perfection morale personnelle et non à rechercher son propre bonheur, ladite recherche n’est pas pour autant contraire à la morale, car elle peut contribuer à entretenir la moralité :

« l'adversité, la douleur, l'indigence sont de grandes tentations d'enfreindre son devoir ; l'aisance, la force, la santé et la prospérité en général, qui s'opposent à cette influence, peuvent donc aussi semble-t-il être regardées comme des fins qui sont en même temps des devoirs, à savoir celui de travailler à son propre bonheur et non pas seulement à celui d'autrui. Mais alors ce n'est pas le bonheur qui est la fin mais la moralité du sujet. »[126]

Se pose alors une question : si je dois travailler au bonheur d’autrui, mais que je peux aussi travailler au mien propre, comment répartir mes efforts entre ceux qui ont un but égoïste et ceux qui ont un but altruiste ? Kant répond :

« je dois faire aux autres le sacrifice d’une partie de mon bien-être sans espérer de compensation, parce que c’est un devoir, mais il est impossible de déterminer avec précision jusqu’à quelles limites cela peut aller. Il importe de savoir ce qui est vraiment un besoin pour chacun suivant sa manière de sentir, et il faut laisser à chacun le soin de le déterminer par lui-même. En effet, exiger le sacrifice de son propre bonheur, de ses vrais besoins, deviendrait une maxime contradictoire en soi si on l’érigeait en loi universelle. Ainsi ce devoir n’est qu’un devoir large, il offre la latitude de faire plus ou moins sans qu’il soit possible d’en indiquer précisément les limites. La loi vaut seulement pour les maximes, non pour les actions déterminées. »[125]

Cependant il ne peut pas tout à fait abandonner l'exigence du bonheur…

Faire son devoir est la source d’un certain contentement :

« l’homme pensant, lorsqu'il a triomphé de l’incitation au vice et qu’il est conscient d’avoir accompli son devoir souvent amer, se trouve dans un état de paix intérieure et de contentement que l’on peut très bien appeler bonheur, où la vertu est à elle-même sa propre gratification. Cependant il est clair que, puisqu’il ne peut se promettre cette gratification de la vertu que de la conscience d’avoir fait son devoir, celle qu’on nomme en dernier doit pourtant venir en premier ; c’est-à-dire qu’il doit se trouver obligé de faire son devoir avant même et sans même qu’il pense que le bonheur sera la conséquence de l’observation du devoir. »[127]