Nicolas Machiavel

philosophe florentin De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Nicolas Machiavel (en italien : Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) est un humaniste italien de la Renaissance né le à Florence et mort dans cette même ville le .

Nicolas Machiavel

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Formation | |

| Principaux intérêts | |

| Idées remarquables | |

| Œuvres principales | |

| Influencé par | |

| A influencé |

La majeure partie de la philosophie politique ultérieure |

| Adjectifs dérivés |

machiavéliste (1576), machiavélique (1578) et machiavélien (1975) |

| Père |

Bernardo di Niccolò Machiavelli (en) |

| Mère |

Bartolomea di Stefano Nelli (d) |

| Fratrie |

Totto Machiavelli (d) |

| Conjoint |

Marietta Corsini (d) |

| Enfants | |

| Parentèle |

Niccolò Machiavelli (d) (cousin germain) |

Théoricien de la politique, de l'histoire et de la guerre, mais aussi poète et dramaturge, il a été pendant quatorze ans fonctionnaire de la république de Florence pour laquelle il a effectué plusieurs missions diplomatiques, notamment auprès de la papauté et de la cour de France. Durant toutes ces années, il observe de près la mécanique du pouvoir et le jeu des ambitions concurrentes. Machiavel est à ce titre, avec Thucydide, l'un des fondateurs du courant réaliste en politique internationale. Deux livres majeurs ont surtout assuré sa célébrité : Le Prince et Discours sur la première décade de Tite-Live.

Philosophe politique de première importance, il est l'un des fondateurs de la politique moderne et ses écrits inspireront plusieurs grands théoriciens de l'État, notamment Jean Bodin, Thomas Hobbes et John Locke, ainsi qu'un renouveau d'intérêt pour la notion de conscription, très prégnante durant la République romaine. Sa volonté de séparer la politique de la morale et de la religion marque également profondément la philosophie politique. C'est sur ce point d'ailleurs que les interprétations de la pensée de Machiavel diffèrent le plus. Pour Leo Strauss, la rupture entre politique et morale trace la frontière entre la philosophie politique classique et la philosophie politique moderne, laquelle prendra son essor lorsque Thomas Hobbes adoucira la radicalité machiavélienne. Strauss à la suite du huguenot Innocent Gentillet voit Machiavel comme « un enseignant du mal » : c'est l’interprétation du machiavélisme vu comme volonté de tromper, comme leçon de cynisme et d'immoralisme. Pour d'autres, tel Benedetto Croce, Machiavel est un réaliste qui distingue faits politiques et valeurs morales et pour qui, selon la distinction proposée par Max Weber, toute action politique met les hommes d'État face à un conflit entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction. C'est également dans cette optique que Machiavel est vu comme un précurseur de Francis Bacon, de l'empirisme et de la science basée sur des faits.

La politique chez lui se caractérise par le mouvement, les ruptures violentes et le conflit. Si le recours à la force est une possibilité clairement admise, la politique requiert également des capacités rhétoriques de façon à convaincre les autres. Enfin, elle exige que les hommes politiques recourent à la virtù, un des concepts clés de sa pensée, qui désigne l'habileté, la puissance individuelle et le flair, permettant de passer outre à la force aveugle de la mauvaise fortune et d'innover afin que l'État puisse faire face aux défis qui se présentent. Ici deux traditions d'interprétation s'opposent : ceux qui insistent, tel Nietzsche, sur le caractère aristocratique de l'homme d'État machiavélien et ceux qui, au contraire, mettent en avant le fait que, dans une république où chacun a la liberté de participer au politique, il se trouvera nombre d'hommes disposant de la virtù nécessaire pour faire face aux défis à relever.

Dans les Discours sur la première décade de Tite-Live se fait jour le républicanisme de Machiavel. Celui-ci inspirera le républicanisme des révolutions anglaises du XVIIe siècle ainsi que les formes de républicanisme qui émergeront à la suite de la Révolution française et de la révolution américaine. Loin de voir un modèle à imiter dans le Prince de Machiavel, Jean-Jacques Rousseau y voit une satire de la tyrannie qui rend d'autant plus nécessaire l'établissement d'une république. L'interprétation républicaine de Machiavel connaît un nouvel essor à la fin du XXe siècle avec notamment les travaux de J. G. A. Pocock et de Quentin Skinner. À l'encontre de cette interprétation positive, la pensée de Machiavel a été mise en cause dans le déclenchement des deux guerres mondiales et la montée des totalitarismes. La grande diversité d'interprétations de Machiavel vient, selon Charles Benoist, de ce qu'il existe au moins quatre types de machiavélisme : celui de Machiavel, celui de ses disciples, celui de ses adversaires et celui des gens qui ne l'ont jamais lu.

Biographie

Résumé

Contexte

Les premières années

Nicolas Machiavel naît le à Florence[1], dans une vieille famille sans richesse et sans statut politique. Il est le troisième enfant de Bernard Machiavel, docteur en droit et trésorier pontifical à Rome, et de Bartolomea di Stefano Nelli, issue d'une vieille famille florentine de marchands[2]. Bien que la famille connaisse régulièrement des difficultés financières, Nicolas, qui lit beaucoup, reçoit une solide éducation humaniste[3]. Ne maîtrisant pas le grec ancien[4], c'est en latin qu'il lit les œuvres des philosophes grecs : Aristote, Platon, Plutarque, Polybe, Thucydide. Il a également lu les grands auteurs latins : Cicéron, Sénèque, César, Tite-Live, Tacite, Salluste, Ovide et Virgile, Plaute et Térence. Lucrèce, dont il a recopié le De rerum natura (1497), marque profondément son approche de la religion[5].

On ne sait pas grand-chose de sa vie entre 1489 et 1498, une période troublée marquée par la Première guerre d'Italie, l'indépendance en 1494 de Pise, une ville qui servait jusque-là de port à Florence, ainsi que par l'instauration d'une théocratie à Florence sous l'impulsion de Savonarole[5].

Le 6 mai 1476, il se rend pour la première fois à l'école. Il étudie le « donatello », c'est-à-dire l'édition abrégée de la grammaire de Donat, auteur latin du IVe siècle.

La carrière gouvernementale (1498-1512)

En février 1498, Machiavel est nommé second secrétaire de la Seigneurie. Le 28 mai, il est proposé pour être mis à la tête de la seconde chancellerie.

Machiavel est nommé par le Grand Conseil à la tête de la seconde chancellerie de la ville le [6]. Le 14 juillet, il est nommé, en outre, secrétaire des Dix de Liberté et de Paix. Il exerce sa première mission le 24 mars 1499. Elle vise à convaincre un condottière de se contenter du prix convenu. En mai, il écrit le Discours sur les affaires de Pise. Du 16 au 25 juillet, Machiavel se voit confier une nouvelle mission à Forli . En effet, Florence veut prendre à sa solde le fils de Catherine Sforza, laquelle est seigneur de Forli. Loin d'être un agent subalterne, Machiavel est l'homme à tout faire de la république de Florence[7]. D'abord chargé de la gestion des possessions de Florence en Toscane, il devient ensuite secrétaire à l'office chargé des affaires étrangères[6] et un envoyé spécial du gouvernement florentin. Machiavel, cependant, n'a jamais été ambassadeur, une tâche réservée aux membres des familles les plus en vue. Il est surtout l'homme des missions exigeant de la discrétion voire du secret, qualités requise pour obtenir des informations et décrypter les intentions des dirigeants qu'il rencontre[8]. C’est dans ce cadre qu’ en 1500, il se rend en France où il rencontre le cardinal Georges d'Amboise, ministre des Finances de Louis XII[9]. Au cardinal qui lui affirme avec arrogance que les Italiens ne comprennent rien à la guerre, il rétorque que les Français ne comprennent rien à l'État, car autrement ils n'auraient pas laissé l'Église acquérir une telle force[10]. Entre juin et juillet, Machiavel est impliqué dans le siège de Pise, où il doit faire face à des difficultés liées au paiement de la solde des mercenaires prêtés par le roi de France. Du 7 août à fin décembre, Machiavel se rend à la cour de France pour défendre la cause de Florence dans l'affaire des mercenaires et régler le problème de la solde pour le futur.

En 1501, il se marie avec Marietta Corsini avec qui il aura une fille, Bartolomea, et quatre fils qui atteindront l'âge adulte : Bernardo, Ludovico, Piero Machiavelli et Guido[8]. Le 2 février, il va à Pistoie, ville sujette de Florence, où il tente d'apaiser les dissensions entre deux factions rivales. Il y retournera en juillet, en octobre, et l'année suivante. Le 18 août, Machiavel est également envoyé à Sienne pour déjouer les intrigues de César Borgia avec Pandolfo Petrucci, seigneur de Sienne. En 1502, l'élection de Pier Soderini comme gonfalonnier de Florence renforce la position de Machiavel. Envoyé en mission au camp de César Borgia, duc de Valentinois, alors en Romagne, il admire chez lui l'association d'audace et de prudence, l'habile usage qu'il fait de la cruauté et de la fraude, sa confiance, sa volonté d'éviter les demi-mesures ainsi que l'emploi de troupes locales et l'administration rigoureuse des provinces conquises. Machiavel estimera plus tard, dans Le Prince, que la conduite de César Borgia dans la conquête de provinces, la création d'un nouvel État à partir d'éléments dispersés, et son traitement des faux amis et des alliés douteux, était digne de recommandation et méritait d'être imitée scrupuleusement[11]. De la même façon, il considère l’expulsion des Juifs d’Espagne, en 1492, par la reine Isabelle la Catholique comme « un acte de bon gouvernement »[12]. Dès le 26 juin Machiavel rentre en hâte à Florence faire connaître les menaces de César Borgia.

En 1505-1506, les troupes de mercenaires recrutés par Florence pour reconquérir Pise s'étant montrées coûteuses et peu efficaces, le gouvernement décide de suivre l'avis de Machiavel et lui confie la mission de lever une armée en recourant à la conscription. En 1506, il rencontre le pape Jules II. En 1507, Pier Soderini veut envoyer Machiavel négocier avec l'empereur Maximilien, mais les aristocrates, qui voient Machiavel comme un pro-français, bloquent sa nomination[13]. Machiavel, fort dépité, est déçu de l'attitude de Soderini. En juin 1509, Florence reconquiert Pise en partie grâce à l'armée qu'il a levée. C'est le sommet de sa carrière gouvernementale, mais aussi le commencement de la fin. En effet, il est fort isolé à la chancellerie, ce dont l'avise un de ses collègues, Biagio Buonaccorsi, dans un passage crypté : « il y a si peu de personnes ici qui veulent vous aider »[13]. Malgré tout, Machiavel peut compter sur quelques amis fidèles qui le tiennent en haute estime, tels que Biagio Buonaccorsi ou Agostino Vespucci[14].

En 1511, le pape Jules II suscite la création de la Sainte Ligue contre la France, initiative qui va à l'encontre de la politique menée par Soderini et Florence, alliés des Français. Aussi, quand ceux-ci sont battus en 1512, le pape laisse-t-il les Espagnols remettre les Médicis au pouvoir. La république de Florence tombe, les troupes de Machiavel sont vaincues à Prato, Soderini est contraint à l'exil[14]. Machiavel tente néanmoins de rester en poste en écrivant à Julien de Médicis une lettre dans laquelle il se pose en défenseur de la chose publique et lui demande d'être raisonnable dans sa demande de restitution de ses biens spoliés[15]. Sans succès. Au début de novembre 1512, il est relevé de ses fonctions de secrétaire de la chancellerie. Il doit fournir une énorme caution et rendre compte de sa gestion[16].

La relégation

En janvier 1513, Machiavel est soupçonné d’avoir participé à une conjuration fomentée par Pietro Paolo Boscoli. Arrêté le 20 février, il est mis au cachot et torturé. Il est relâché en mars 1513 lors de l'amnistie générale accordée à l'occasion de l'accession au trône papal du cardinal Jean de Médicis sous le nom de Léon X[17]. Il se retire alors dans sa propriété de Sant’Andrea en Percussina, frazione de San Casciano in Val di Pesa. L’année suivante, Machiavel interrompt la rédaction des Discours pour poursuivre la rédaction de son ouvrage le plus célèbre, Le Prince[18]. Dans les lettres qu'il adresse vers 1513 à Francesco Vettori, deux thèmes centraux du Prince sont perceptibles : son désespoir concernant les affaires italiennes et le début de la théorisation de ce que pourrait être un prince doté de virtù, c'est-à-dire capable d'unifier le peuple italien. Il fait également montre d'une croyance très forte en l'intelligibilité de l'histoire et de la politique[19]. Le Prince, dédié à Laurent II de Médicis, constitue pour lui un moyen de tenter de retrouver une place dans la vie politique de Florence. La dédicace du livre est fort explicite :

« Ceux qui désirent gagner les bonnes grâces d'un prince, ont généralement coutume de se présenter à lui avec ceux de leurs biens auxquels ils attachent le plus de prix […] Désirant donc pour ma part m'offrir à Votre Magnificence avec quelque témoignage de mon respectueux dévouement à Son endroit, je n'ai trouvé parmi mes biens rien à quoi je tienne ou que j'estime autant que la connaissance des actions des grands hommes, telle que je l'ai acquise des choses modernes par une longue expérience et des antiques par une lecture assidue »

— Dédicace du Prince à Laurent II de Médicis[20],[C 1]

Durant cette période de relégation, il écrit également deux livres inspirés de conversations tenues avec son cercle d'amis dans les jardins de la famille Rucellai (Orti Oricellari) : les Discours sur la première décade de Tite-Live et l'Art de la guerre. Alors que dans Le Prince, il se pose en conseiller, dans les Discours, il se voit davantage comme un professeur qui enseigne aux plus jeunes[21]. L'œuvre de l'historien Tite-Live est pour lui une bible et il s'en sert beaucoup pour analyser les événements politiques[22].

Durant cette période, il se livre aussi à la littérature pour égayer cette compagnie d'amis. En 1515, il rédige la Nouvelle très plaisante de l'Archidiable Belphégor, qui prit femme, petit conte soi-disant puisé « dans une des anciennes chroniques de Florence » et qui « met en scène Pluton aux enfers, fort embarrassé de voir comme tous ses clients rejettent leurs fautes sur leurs épouses. Il veut en avoir le cœur net et envoie sur terre l'archidiable Belphégor avec pour mission d'épouser une jolie fille et de voir ce qu'il en est »[23]. Ce conte le seul qu'ait écrit Machiavel ne sera publié qu'en 1545.

Dans le même temps, il se met à écrire des pièces. La première est L'Andrienne, traduction fidèle d'une pièce de Térence, qui n'aura guère de succès. En revanche, la suivante sera très bien accueillie : La Mandragore, comédie en cinq actes, qui met en scène cinq personnages et leurs domestiques. Elle montre les stratagèmes au moyen desquels le jeune Callimaco tente de séduire la jeune et vertueuse Lucrezia, mariée au barbon Nicia, désolé de ne pas avoir d'enfant. Callimaco se fait passer pour un médecin renommé qui promet le succès au moyen d'une potion à base de mandragore. La pièce, assez anticléricale, est jouée pour la première fois à Florence en 1518, pour le mariage de Laurent de Médicis avec Madeleine de La Tour d'Auvergne[24].

En 1517, il écrit un poème allégorique, l’Asino d'oro (L'Âne d'or), où pointe sa tristesse. Il écrit aussi divers poèmes et pièce satiriques : « toutes présentent le même caractère de force, de colère, d'esprit satirique, de dispositions amoureuses, de plaintes sur son sort malheureux »[25]. Son désappointement est manifeste dans une lettre de la même année à Vernacci : « Le destin a fait le pire qu'il pouvait me faire. Je suis réduit à une condition où je ne peux rien pour moi et encore moins pour les autres »[17].

Les dernières années : 1520-1527

À la demande du cardinal Jules de Médicis, le futur Clément VII, il rédige à partir de 1520 son Histoire de Florence, qu'il n'achèvera qu'en 1526. Il rédige également un Discours sur la réforme de l'État de Florence (1520), secrètement commandé par Léon X. En 1521, Florence envoie Machiavel au chapitre général des Franciscains à Carpi, tandis que la guilde de la laine le charge de lui trouver un prédicateur pour l'année suivante[26]. Cela déclenche une remarque ironique de la part de son ami Guicciardini (Guichardin), qui connaît les sentiments religieux du Florentin. Guichardin, un de ses correspondants attirés, publiera plus tard des Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli[26]. En 1525, les amis de Machiavel se moquent de sa relation avec Barbara Salutati, la chanteuse de sa pièce La Mandragore. Cette relation inspirera à Machiavel une nouvelle comédie, Clizia, qui reprend l'intrigue de la Casina de Plaute et où le vieux Nicomaco tombe fou amoureux d'une jeune femme, Clizia[27]. La comédie remporte un vif succès, qui dépasse la Toscane et la Lombardie[28]. Ce succès relance La Mandragore, qui sera jouée en 1526 à Venise, où elle sera reçue avec enthousiasme[29].

À partir de 1525, Machiavel sent que l'Italie va devenir le champ de bataille où vont s'affronter Charles Quint et François Ier. En 1526, Florence lui demande des conseils pour renforcer ses fortifications et pour lever une armée[27]. En 1527, l'empereur Charles Quint, mécontent des tergiversations de Clément VII, lance sur Florence une armée impériale mal payée. Machiavel appelle à la rescousse Guicciardini, alors lieutenant général des armées papales dans le Nord. Avec l'aide des Français, ce dernier sauve Florence mais ne peut pas éviter le sac de Rome en mai 1527[27]. Il s'ensuit une révolte anti-Médicis et l'instauration à Florence d'une nouvelle république. Machiavel meurt quelques semaines plus tard, le 21 juin 1527, d'une péritonite[30].

Machiavel est enterré à la basilique Santa Croce de Florence dans le caveau de la famille Machiavelli[31]. Vers la fin du XVIIIe siècle, à l'instigation de Lord Nassau Clavering, un monument y est élevé en son honneur près du tombeau de Michel-Ange, surmonté d'une allégorie de la muse Clio, symbolisant l'Histoire et la Politique, avec la maxime Aucun éloge n'égale un si grand nom[32].

Œuvres majeures

Résumé

Contexte

Le Prince

Les circonstances de la rédaction du Prince nous sont connues grâce à une lettre de Machiavel à son ami Francesco Vettori du : « J'ai noté de mes entretiens avec eux [lectures des anciens] ce que j'ai cru essentiel et composé un opuscule De Principatibus, où je creuse de mon mieux les problèmes que pose un tel sujet : ce que c'est que la souveraineté, combien d'espèces il y en a, comment on l'acquiert, comment on la garde, comment on la perd »[34],[C 2]. Le titre original n'était donc pas Le Prince, mais Des principautés, ce qui, selon Artaud, place cet ouvrage dans un contexte différent[35].

Ce livre compte 26 courts chapitres. Dans les onze premiers, Machiavel s'interroge sur la façon dont les principaux types de principautés peuvent être gouvernées et conservées. Les trois chapitres suivants portent sur la politique militaire dans les cas d'agression et de défense. Ensuite, neuf chapitres examinent les rapports que le prince doit établir avec son entourage et ses sujets, et les qualités dont il doit faire preuve. Les trois derniers chapitres s'attardent aux malheurs de l'Italie, à la nécessité de la délivrer des barbares ainsi qu'aux pouvoirs respectifs de la virtù et de la Fortune[36].

Pour Augustin Renaudet, Le Prince est le « bréviaire de l'absolutisme »[37], c'est-à-dire une analyse des méthodes par lesquelles un homme ambitieux peut s'élever au pouvoir[38]. Il en est de même pour Jacob Burckhardt. Au contraire, pour Wayne A. Rehhorn[39], le Prince décrit par Machiavel est un mélange d'architecte et de maçon, qui dresse le plan et construit la cité ou l'État[39]. Machiavel utilise d'ailleurs le verbe « naître » (nascere) vingt-sept fois et six fois chacun les verbes « croître » (crescere) et « accroître » (accrescere)[40]. Si, à deux reprises, Machiavel mentionne que le Prince crée l'État en introduisant la forme dans la matière, chez lui, à la différence des scolastiques ou d'Aristote, la croissance n'est pas fondamentalement liée à quelque chose d'organique ou de sexuel. Elle se réfère d'abord aux fondations de l'État et à la raison[41] : « sa vision traite de la liberté et du pouvoir, et lie le Prince à la tradition épique, en particulier à un important héros épique de l'Antiquité : le Énée de Virgile »[42]. Comme Virgile, Machiavel structure sa pensée en opposant le loisir pastoral au travail et à la peine. Tout comme Énée, le fondateur de Lavinium, le Prince de Machiavel est toujours occupé soit à fonder l'État, soit à le maintenir[43]. À l'appui de cette thèse, Rebhorn[44] souligne que la virtù chez Machiavel se réfère aux attributs du héros épique : la valeur, la ruse, le talent, le caractère.

Pour Leo Strauss, « le thème principal du Prince est le prince entièrement nouveau d'un État entièrement nouveau, autrement dit le fondateur ». Pour Machiavel, selon cet historien de la philosophie, la justice n'est pas comme chez Augustin d'Hippone le fondement du royaume, car ici « le fondement de la justice est l'injustice ; le fondement de la légitimité est l'illégitimité ou la révolution ; le fondement de la liberté est la tyrannie »[45]. Pour Strauss, le passage le plus lumineux du livre se trouve au dernier chapitre, lorsque Machiavel exhorte Laurent de Médicis à libérer l'Italie. Dans ce passage, selon Strauss, Machiavel prophétiserait :

« La prophétie de Machiavel affirme donc qu'une nouvelle révélation, la révélation d'un nouveau Décalogue est imminente […] Ce nouveau Moïse est Machiavel en personne, et le nouveau Décalogue est l'enseignement entièrement nouveau concernant le prince entièrement nouveau d'un État entièrement nouveau. Il est vrai que Moïse fut un prophète armé et que Machiavel fait partie des prophètes désarmés qui aboutissent nécessairement au désastre[46]. »

Discours sur la première décade de Tite-Live

Si le Prince est le livre de Machiavel le plus lu, les Discours sont l'ouvrage où il exprime le plus clairement sa vision du politique et ses sympathies républicaines[47]. C'est aussi un livre où il prête une grande attention à la monarchie française, perçue comme ce qui se fait de mieux en tant que monarchie tempérée par les lois et les parlements[48]. Toutefois, si le peuple y vit en sûreté, il n'est pas libre. Le roi, se méfiant de ses sujets, préfère les désarmer et recourir à des mercenaires étrangers. Le peuple est entièrement passif et la noblesse dépendante. Aussi, même si le royaume de France est une « bonne monarchie », il ne supporte pas la comparaison avec la République romaine où le peuple et la noblesse prenaient part au gouvernement[49].

Selon Leo Strauss, si le plan du Prince est facile à comprendre, celui des Discours est obscur. L'idée générale semble être la volonté de Machiavel de redécouvrir les valeurs des anciens, valeurs que le christianisme a eu tendance à assimiler à des vices, de sorte que dans les Discours il ne cherche pas seulement à présenter la vertu antique, mais aussi à la réhabiliter « face à la critique chrétienne ». Pour cela, il lui faut établir à la fois « l'autorité de la Rome antique… [et] l'autorité de Tite-Live »[50] — ce qu'il fait au livre I. Au livre II, il soutient qu'alors que la religion chrétienne a placé « le bien le plus haut dans l'humilité, l'avilissement et le dénigrement des choses humaines […] la religion antique a placé le bien le plus haut dans la grandeur d'âme »[51]. Au livre III, il insiste sur le fait que pour durer, les républiques ont besoin fréquemment de faire un retour sur les commencements[51]. Dans l'Église, c'est ce qu'ont fait les franciscains et les dominicains, mais ils l'ont fait en laissant la hiérarchie intacte[52]. Pour que ces ressourcements fonctionnent vraiment, il faut revenir, selon Machiavel, à la terreur primitive[52]. C'est à la même conclusion qu'arrive Pierre Manent : l'ordre politique nouveau que préconise Machiavel suppose « en un sens essentiel la terreur »[53].

Le problème de la continuité de la pensée de Machiavel entre Le Prince et les Discours

Concernant cet ouvrage et son lien avec le livre Le Prince, deux interprétations dominent. Pour Geerken[54], qui suit en cela une tradition établie, il n'existe pas de différence majeure entre les deux livres[55]. Au contraire pour Pocock[56], Baron[57] et Quentin Skinner, au-delà d'éléments communs — « même polarité entre virtù et fortuna, même importance de la force brute pour triompher de l'adversité et même morale politique fondée sur la virtù » —, les deux livres ne sont pas centrés sur la même « valeur de base ». Pour Quentin Skinner, la valeur de base du Prince est la sécurité afin de « maintenir ses États », alors que la valeur de base des Discours est la liberté politique[55]. Cet auteur rejette l'interprétation donnée par Cassirer[58] selon laquelle Machiavel ne serait qu'« un spécialiste scientifique et technique de la vie politique »[59]. Pour lui, en effet, « Nicolas est en réalité un partisan constant, fervent même du gouvernement populaire »[59]. Skinner soutient que la tonalité générale des Discours est celle d'une « hostilité résolue » à la monarchie. Il note en effet que le thème du premier Discours est l'avènement de la liberté républicaine et que le deuxième livre traite de la façon dont la puissance militaire a soutenu la liberté du peuple, le troisième livre étant consacré à montrer l'importance de l'action d'individus libres dans la grandeur de Rome[60].

L'Art de la guerre

Plusieurs raisons ont poussé Machiavel à écrire l'Art de la guerre paru en août 1521[61]. Tout d'abord, à l'occasion de la Première guerre d'Italie menée par le roi de France en 1494, Pise qui abrite alors un port important, s'est détachée de Florence. Aussi le gonfalonnier (chef du gouvernement) de Florence Pier Soderini veut-il reconquérir cette cité[62]. À cette fin, il fait d'abord appel à des chefs de guerre (condottieres) et à leurs troupes (condotta) formées de mercenaires. Ces derniers échouent dans leur mission tout en coûtant fort cher à l'État. Aussi Machiavel est-il chargé de pratiquer une sorte de conscription (ordinanza) dans les campagnes environnant Florence. En dépit du fait que l'entraînement des conscrits n'a lieu que durant les jours chômés ou les dimanches[63], Machiavel réussit néanmoins à former une armée d'environ 2 000 hommes qui se comportent honorablement lors de la reconquête de Pise le . Ils seront en revanche défaits par les troupes impériales qui réinstallent les Médicis à la tête de Florence en 1512[64].

Au moment où Machiavel écrit son ouvrage, de nombreux livres sur la question de la conscription et des forces armées paraissent en Italie. Écrivains militaires anciens est publié en 1487 ; en 1496 est republié l'Art de la guerre de Végèce de même que le traité des Stratagèmes de Frontin[65]. En réalité la première guerre d'Italie, menée par les Français appuyés par l'infanterie suisse et gasconne ainsi que par une forte artillerie, a montré que la guerre a changé de forme et que les guerres peu coûteuses en hommes menées par les condottieres appartiennent au passé[66]. Les Français, dont les Suisses ont adopté la tactique des phalanges grecques, seront à leur tour surclassés lors de la bataille de Cérignole en 1503 par l'infanterie espagnole, qui emploie une technique héritée des légions romaines[67].

L’Art de la guerre se présente sous forme de dialogue entre trois jeunes aristocrates, le condottiere Fabrizio Colonna qui a participé à la bataille de Cérignole et leur hôte, le jeune Cosimo Rucellai, à qui le livre est dédié[68]. L'entretien se déroule dans les jardins Rucellai, Orti Oricellari. Les trois jeunes aristocrates sont de sensibilité républicaine et seront exilés après avoir fomenté un complot contre les Médicis[69]. Dans cet ouvrage découpé en sept livres, Machiavel entre dans le détail des choses : il indique comment placer les soldats dans chaque compagnie, comment manœuvrer, etc. Pour Jean-Yves Boriaud[70], Machiavel veut « prouver au lecteur que le système militaire italien, actuellement inefficace, ne peut retrouver sa valeur qu'en opérant un retour à l'antique ».

Machiavel, à la différence d'Érasme pour qui la guerre est « le mal à l'état pur », ne s'intéresse pas à l'élément moral, mais à l'efficacité[71]. Au demeurant, dans le Prince, il écrit « Un prince ne peut avoir d'autre objectif, d'autre pensée que la guerre et ne doit donner d'autre objet à son art que son organisation et sa discipline »[61], autre façon de dire que la guerre est un état de fait. Très vite, l'Art de la guerre devient un classique. Il sera cité par Montaigne ainsi que par le maréchal de Saxe dans ses Rêveries sur l'art de la guerre. Machiavel est indéniablement un de ceux qui ont contribué à populariser l'idée de conscription[72], laquelle se répandra en Europe avec la Révolution française.

Histoires florentines

Le 8 novembre 1520, Machiavel reçoit commande de la part du cardinal Jules de Médicis d'une histoire de Florence. Il consacre six ans à sa composition et la présente au pape en mai 1525. La lettre dédicace semble toutefois laisser entendre qu'il prévoit d'enrichir le texte[73]. Le livre retrace l'origine de la cité jusqu'à la mort de Laurent de Médicis en 1492[74]. Pour Machiavel, l'histoire est une étude, une enquête. Comme pour les historiens humanistes, la recherche historique a des motifs pratiques et théoriques. Si, dans cette étude, il aborde le contexte sous les aspects intellectuel, culturel, économique et social, c'est pour étudier leurs conséquences politiques[75]. À la différence de Leonardo Bruni et de Poggio Bracciolini qui l'ont précédé dans la rédaction d'une histoire de Florence, il perçoit les divisions et les discordes qui animent la vie politique florentine comme des signes de grandeur et reproche à ces deux historiens de ne pas avoir su les voir[76]. D'une certaine façon, selon lui, ces auteurs surestiment le pouvoir de la morale et sous-estiment l'ambition des hommes ainsi que leur désir de voir leur nom se perpétuer[77].

Les deux premiers livres sont consacrés à l'histoire de Rome et de Florence. Au livre III, il soutient que l'éviction de la noblesse a conduit Florence à perdre la « science des armes » et « la hardiesse de son esprit »[78]. Au premier chapitre du livre IV, il accuse la plèbe et la noblesse d'avoir cédé à la corruption, la première en s'adonnant à la licence et la seconde en instaurant l'esclavage. À la fin du XIVe siècle, Florence, selon lui, a perdu sa vigueur et vit dans la corruption[78].

Philosophie politique

Résumé

Contexte

Les avis sont très divisés sur la pensée de Machiavel, un auteur que Raymond Aron décrit comme « le sphinx, le diplomate au service de Florence, le patriote italien, l'auteur dont la prose, à chaque instant limpide et globalement équivoque, dissimule les intentions, dont les illuminations successives défient depuis quatre siècles l'ingéniosité des commentateurs »[79].

Rupture avec la philosophie politique antérieure

Pour Leo Strauss, Machiavel signe la fin de la philosophie politique classique telle qu'inaugurée par Platon et Aristote dont le but était de développer la vertu[80] et où la morale était « quelque chose de substantiel : une force dans l'âme de l'homme »[81], alors que chez Machiavel, au contraire, la morale est distincte du politique. En raison de la radicalité de la pensée de Machiavel, l'historien estime que le vrai fondateur de la philosophie politique moderne est Thomas Hobbes, qui en quelque sorte adoucira la pensée du Florentin[82]. Pierre Manent caractérise les différences entre Machiavel et Hobbes par une formule lapidaire : « Machiavel théoricien de l'action politique, Hobbes théoricien de l'institution »[83]. Plusieurs commentateurs estiment que Machiavel n'est pas un philosophe[84],[85].

Rupture entre pouvoir et morale

Tout au long de son ouvrage Le Prince, Machiavel critique la thèse dominante à son époque selon laquelle l'autorité légitime découle de la bonté morale. Il estime qu'on ne peut pas juger du caractère légitime ou illégitime du pouvoir sur une base morale[86]. Maurizio Viroli soutient que les passages du Prince les plus controversés sont autant d'attaques explicites de la théorie politique de Cicéron. À une remarque du Romain notant que ce qui est réalisé par la fraude et la force est bestial et indigne de l'homme, Machiavel réplique que celui qui gouverne doit aussi bien employer des moyens bestiaux que des moyens proprement humains[87]. À Cicéron soutenant que pour assurer son influence, il vaut mieux recourir à l'amour qu'à la peur, Machiavel répond qu'il est plus efficace « d'être craint que d'être aimé »[88]. Au Romain soutenant que la cruauté est ce que la nature humaine a le plus en horreur, Machiavel rétorque au chapitre 8 du Prince : « on peut appeler cruautés bien utilisées (si du mal il est permis de dire du bien) celles que l'on fait d'un coup, en raison de la nécessaire sécurité, et dans lesquelles on ne persiste pas par la suite, mais qui se convertissent en plus de profit pour les sujets »[88]. Toutefois, il ne faut pas imaginer que Machiavel soit dans l'opposition totale avec les principes de Cicéron. Selon Maurizio Viroli, le Romain a raison sauf dans les cas où la survie de l'État est en cause. D'une façon générale, Nederman soutient que pour Machiavel, « la notion de droits légitimes de gouverner n'ajoute rien à la possession actuelle du pouvoir ». L'essence de la politique réside dans l'étude de la façon d'utiliser le pouvoir afin d'assurer la sécurité de l'État, de se maintenir au pouvoir et d'être obéi par le peuple. Si Machiavel estime que de bonnes lois et une armée solide sont la base d'un système politique efficace, néanmoins chez lui la force prime sur la loi[86].

Pour Leo Strauss, Machiavel inaugure « une politique fondée exclusivement sur des considérations de commodité, une politique qui emploie tous les moyens, loyaux ou déloyaux »[89], et prépare « la révolution effectuée par Hobbes »[90]. Pour cet historien de la philosophie politique, chez Machiavel, tout comme chez Hobbes ensuite, « au commencement, il n'y a pas l'Amour, mais la Terreur »[46]. Machiavel serait donc le Moïse d'un nouveau Décalogue de la philosophie politique, nouveau Décalogue qui, lui, conduit au désastre[46].

Accentuant encore cette vision critique, Pierre Manent estime que « les idées de Machiavel équivalent à une défaite de l'universel. Sa conception du Prince double, sa thématique obsédante de la violence indispensable, de la cruauté salutaire ne sont logiquement et politiquement nécessaires qu'en raison des éléments à partir desquels Machiavel construit sa théorie : l'individu dépouillé des prérogatives que la philosophie classique lui reconnaissait et l'événement inassimilable à ses yeux par les universels dont disposait son époque[91] ».

Maurice Merleau-Ponty[92] trouve Machiavel finalement plus moral que ceux qui font profession de moralité et qui, tout en prétendant s'occuper des autres, ne se soucient en réalité que d'être d'accord avec eux-mêmes et ignorent ce que désirent ceux à qui ils destinent leur moralisme[93].

Quel sens donner à cette rupture : machiavélisme, empirisme ou réalisme ?

Machiavel aborde la chose politique de façon neutre quant à la personne au pouvoir[94]. La lecture du Prince a fait du mot « machiavélique » un synonyme de tromperie, de despotisme et de manipulation politique. Leo Strauss incline à suivre la tradition qui voit Machiavel comme un « enseignant du mal » (« teacher of evil ») dans la mesure où ce dernier conseille aux princes de ne pas se soucier des valeurs de justice, de pitié, de tempérance, de sagesse et d'amour de leurs peuples pour leur préférer l'usage de la cruauté, de la violence, de la peur et de la tromperie[95]. En ce sens, il voit Machiavel comme l'opposé de l'américanisme et des aspirations des Américains[96].

Dès 1605, Francis Bacon avait reconnu que Machiavel ne fait rien d'autre que d'énoncer ouvertement ce que font les gouvernants plutôt que ce qu'ils devraient faire[97]. De même, pour le philosophe antifasciste italien Benedetto Croce (1925), Machiavel est un réaliste ou un pragmatique qui a compris que les valeurs morales n'ont qu'une influence limitée sur les décisions des dirigeants politiques[98]. Pour le philosophe allemand Ernst Cassirer (1946), Machiavel adopte l'attitude d'un homme de science politique, il est le Galilée de la politique, qui distingue entre les faits de la vie politique et les valeurs des jugements moraux[99].

La politique chez Machiavel : science pure, science humaine ou art ?

Science pure ou retour à la sagesse politique romaine ?

Insistant sur l'inutilité de théoriser à partir de situations fictives, Machiavel est parfois vu comme le prototype du scientifique moderne qui construit des généralisations à partir de l'expérience et des faits historiques[94].

« Il a émancipé la politique de la théologie et de la philosophie morale. Il a entrepris de décrire simplement ce que faisaient les dirigeants et a anticipé ce qu'on a appelé plus tard l'esprit scientifique dans lequel les questions du bien et du mal sont ignorées, et où l'observateur cherche à découvrir seulement ce qui s'est vraiment passé[100]. »

Henri Baudrillart, plus nuancé, estime que Machiavel « a conçu la politique plutôt comme art que comme science. Sa politique est toute en action. Que ce soit oubli ou scepticisme, peu importe : il a laissé de côté à peu près complètement ce qui fait de la politique une science dans l’acception philosophique du mot, je veux dire l’étude des fondements mêmes de la société et la comparaison rationnelle des législations. Cette notion si philosophique de la loi, comme l’a conçue Montesquieu, est étrangère et antipathique à son génie »[101]. Pour Raymond Aron, la politique chez Machiavel est essentiellement une technique de l'action qui pense uniquement en termes de moyens et qui finit par confondre fin et moyen[102]. Le problème est qu'un tel projet de science politique risque pour lui[103] « d'aboutir à un amoralisme excessif »[104]. Néanmoins, Aron insiste sur le caractère scientifique de la démarche de Machiavel et il la rapproche de celle de Vilfredo Pareto[105]. Notons que les études d'Aron se sont surtout portées sur ce que peut nous apprendre Machiavel de la politique étrangère[102] dans une optique proche du réalisme, même s'il estime que les méthodes de Machiavel et de Pareto donnent une vision « appauvrie » car « l'existence humaine est défigurée par ce mode réaliste de considération »[106].

Pour Leo Strauss, Machiavel développe « une espèce d'aristotélisme dégradé », en supposant sans preuve qu'une « science naturelle téléologique », c'est-à-dire guidée par une cause finale, n'était pas possible[82]. Mais, ce faisant, Machiavel ne faisait qu'anticiper la nouvelle science naturelle qui se développera au XVIIe siècle, avec laquelle il aurait une « parenté cachée ». En effet, alors que les classiques recherchaient l'état normal ou moyen, les modernes vont davantage se fonder sur les cas extrêmes et l'exception pour théoriser[82].

Selon Maurizio Viroli, il est erroné de considérer Machiavel comme le fondateur de la science politique car le Florentin n'est pas un scientifique quel que soit le sens que l'on donne à ce terme. Il n'est pas un scientifique au sens empirique du terme car il ne cherche ni à collecter ni à décrire un ensemble de faits adéquats mais interprète « les mots, les actions, les gestes et les textes afin de donner des conseils, de faire des prédictions et de reconstruire les histoires post factum »[107]. Il n'est pas non plus un scientifique à la Hobbes dont le système est basé sur des déductions à partir de définitions irréfutables des mots[108]. Sa méthode n'est pas non plus celle de Galilée car Machiavel ne fait ni expérimentations ni généralisations basées sur un nombre significatif de faits. Enfin, Machiavel n'est pas un scientifique entendu au sens de personne refusant de recourir au surnaturel car la fortune (le sort) revêt chez lui une importance certaine[108].

Maurizio Viroli soutient que ce qu'on a pris comme de la science relève de l'art du rhéteur. Machiavel utilise sa connaissance de l'histoire et sa capacité à interpréter les actions, les mots et les gestes pour convaincre. Dans cette optique, la politique n'est pas seulement une épreuve de force, elle requiert également de l'éloquence[107] et les livres comme les Discours et surtout le Prince doivent être lus non comme des écrits visant à exposer une vérité scientifique ou morale mais comme un appel à l'action[109]. Cette manière de lire Le Prince est, selon Viroli, la seule qui permette de comprendre pourquoi Machiavel a mis à la fin de son livre une « Exhortation à prendre l'Italie et à la libérer des barbares », passage qui n'a rien à faire dans un écrit à volonté « scientifique »[110].

En un mot, pour le spécialiste italien, Machiavel représente le sommet de la tradition romaine de la scientia civilis basé sur l'art de la délibération. Ce faisant, il s'inscrit dans une tradition où la rhétorique est vue comme un instrument politique servant à façonner les réponses de ses interlocuteurs et à influencer leur volonté[111]. Machiavel s'inscrit ici dans la tradition de la rhétorique politique et juridique théorisée par les travaux d'Aristote, de Cicéron et de Quintilien telle qu'elle a été reprise à partir des XIIe siècle et XIIIe siècle, dans les cités-États italiennes. À Florence, le chancelier Brunetto Latini (c.1210-1294), surtout connu de nos jours comme étant une des âmes damnées de l'Enfer de Dante, a beaucoup écrit sur l'utilité de l'éloquence dans le traitement des conflits politiques[112].

Science humaine et arbitrage entre morale de la responsabilité et morale de la conviction

Pour Max Weber, il ne peut y avoir dans les sciences humaines de science pure car il y a toujours un conflit entre « jugement de réalité » et « jugement de valeur », c'est d'ailleurs ce qui a attiré Raymond Aron chez Weber car cette distinction manque à la sociologie positiviste française issue d'Auguste Comte[113]. L'idée de Weber étant que les fins ultimes des humains ne relèvent pas de la science mais du choix des valeurs effectué par l'individu. Or, dans les sciences humaines, nous avons le choix entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction : dans la première, on doit prévoir les conséquences de nos actes, alors que dans la seconde, on agit selon notre conscience au risque d'être inefficace[114]. Ce conflit entre deux éthiques opposées serait, selon Weber, présent chez Machiavel : « […] dans un beau passage de ses Histoires florentines, si mes souvenirs sont exacts, Machiavel fait allusion à cette situation et met dans la bouche d'un héros de cette ville les paroles suivantes, pour rendre hommage à ses concitoyens : Ils ont préféré la grandeur de leur cité au salut de leur âme »[115].

Il s'ensuit qu'on a toujours un arbitrage à faire entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction. Dès lors, selon Aron, Weber ne voyait pas dans la realpolitik de Machiavel « une caricature de la morale de la responsabilité » mais plutôt une volonté réaliste de trancher entre deux extrêmes, qui fait que « tout politicien est un peu machiavélique »[116].

La notion d'État

Dans Le Prince, le mot « État » (stato) ne signifie plus « condition, position » mais est employé pour signifier l'acquisition et l'exercice du pouvoir coercitif. Selon Maurizio Viroli[117], au temps de Machiavel, le mot « État » évoquait non seulement le pouvoir d'un homme sur la cité mais également le conflit entre, d'un côté l'intérêt de l'État, et d'autre part l'éthique chrétienne et la loi internationale[117]. Friedrich Meinecke, quant à lui, voit en Machiavel le premier à avoir formulé le concept moderne d'État au sens de Max Weber, c'est-à-dire comme un ensemble de règles impersonnelles assurant un monopole de l'autorité sur un territoire. Mansfield (1996) au contraire insiste sur le fait que le mot garde encore à cette époque le sens de Dominium, de domaine privé, et n'a pas encore l'aspect impersonnel, mécanique de la notion moderne d'État[118]. Pour les Médicis, en effet, le terme « État » désignait le pouvoir d'une famille ou d'un homme sur les institutions de la cité[119]. Toutefois, ce qui est nouveau, c'est l'insistance mise par Machiavel sur le fait que pour qu'un État puisse se posséder réellement lui-même, il doit disposer d'une armée composée de ses citoyens ou de ses sujets[120].

Si de nombreux chercheurs estiment à la suite de Friedrich Meinecke que Machiavel a contribué à forger la notion de raison d'État, selon laquelle le bien de l'État doit prendre le pas sur toute considération morale[121], Maurizio Viroli[117] se contente pour sa part de constater que vers le début des années 1520, dans le conflit entre l'intérêt de l'État et la raison morale et légale, l'intérêt de l'État est alors perçu comme équivalent à la raison d'État, de sorte que le conflit devient un affrontement entre deux raisons.

Raymond Aron insiste sur le fait que la conception de l'État « comme instrument de contrainte légitime »[122] est basée sur une anthropologie où l'homme est vu comme naturellement amoral, un concept que Fichte reprendra à Machiavel pour en faire le « principe premier de sa philosophie de l'État »[122],[123]. De façon assez proche, pour Jacques Maritain le culte de l'État initié par Hegel et ses disciples ne serait « qu'une sublimation métaphysique des principes de Machiavel »[124]. Encore plus pessimiste, Léo Strauss voit en Machiavel un philosophe qui envisage la condition humaine à partir du sous-homme plutôt que du surhomme[125].

Condition humaine, religion et politique

Condition humaine et cosmos

Selon Machiavel, les hommes sont conduits par l'ambition et l'avarice à la discorde et à la guerre. Dans son poème le Chant des esprits heureux, il décrit un monde marqué par la cruauté et la vie misérable des mortels. Machiavel a assisté durant sa vie à bien des cruautés, notamment le sac de la ville de Prato en 1512[126], où, d'après ce qu'il écrit dans une de ses lettres, il aurait vu périr plus de quatre mille personnes[127]. Pour le Florentin, l'homme est l'animal le plus malheureux et le plus dépourvu de tout[127]. Dans un poème intitulé L'Âne d'or, un porc lui dit :

À combien d'infirmités vous assujettit la nature d'abord, et ensuite la Fortune ? Combien celle-ci vous promet-elle de bien sans jamais tenir ses promesses !

Vous avez en partage l'ambition, la luxure, les larmes et l'avarice, vraie gale de cette existence dont vous faites tant de cas.

Il n'est aucun animal dont la vie soit aussi fragile, qui soit possédé d'un si grand désir de vivre, sujet à plus de peurs, à plus de rage[128],[C 3].

Dans ce poème, Machiavel fait parfois explicitement référence au De rerum natura de Lucrèce qu'il a traduit[129]. Le penseur ne voit pas l'être humain comme étant le maître de l'univers, il le perçoit plutôt comme la victime de la nature et du destin. Chez Machiavel, si la nature humaine reste inchangée au cours de l'histoire, ce qui permet de tirer des généralisations des récits historiques, en revanche, les événements dépendent aussi d'éléments cosmiques[130] et d'une évolution des mœurs qui revêt un caractère cyclique. Machiavel écrit à cet égard :

« La virtù donnera tranquillité aux États ; la tranquillité enfante la mollesse, et la mollesse consume les nations et les maisons. Enfin, après avoir traversé une période de désordres, les cités voient la virtù renaître dans leurs murs. Celui qui gouverne l'univers permet cet ordre de choses, afin que rien ne soit ou ne puisse être stable sous le soleil[131],[C 4]. »

Le cosmos chez Machiavel comprend le ciel, la fortune qu'il décrit dans le poème de La Fortune comme une déesse que même Jupiter redoute, et enfin Dieu, le dernier recours des malheureux. Si, dans son ouvrage Le Prince, la référence à Dieu est peu présente, Machiavel le mentionne cinq fois dans l'« Exhortation pour libérer l'Italie » un passage tourné vers l'avenir qui conclut cet ouvrage[130].

Religion et politique

Du temps de Laurent le Magnifique et juste après à l'époque de Machiavel, la pensée populaire à Florence mêlait à un déterminisme astrologique un idéalisme platonicien qui valorisait les hommes avisés comme l'avait été Laurent. Ce cadre qui se prêtait au providentialisme chrétien attirait autant Machiavel qu'il le repoussait[132]. Au point de vue religieux, Machiavel est très influencé par Lucrèce. Virgilio Adriani, un professeur de l'université de Florence qui a été son chef à la chancellerie, soutenait que Lucrèce permettait d'éradiquer la peur superstitieuse en permettant de comprendre la nature des choses. Il soutenait également que les sacrifices destinés à s'attirer les bonnes grâces des dieux maintenaient les hommes en esclavage en accroissant leurs peurs. Enfin, Adriani insistait sur la flexibilité et la mobilité nécessaires pour faire face aux changements de la fortune. Toutefois si Machiavel accepte pour l'essentiel la vision d'Adriani sur Lucrèce, il se différencie de Lucrèce sur un point clé. Alors que le Romain veut libérer les hommes de leur peur, Machiavel, lui, veut l'utiliser à des fins politiques. Dans les Discours (I, 14), il montre comment les Romains utilisaient la religion et la peur pour faire accepter les lois et leur conférer une autorité. Il reproche dans les Discours (II, 2) à la religion chrétienne d'encourager la passivité quand la religion romaine encourageait à réagir vivement. En fait chez Machiavel, la politique ne s'autonomise pas seulement de la religion comme le pense Benedetto Croce[133] ; pour Alison Brown, elle la subordonne, et en fait un de ses instruments[134]. En cela, il suit Polybe, plus que Tite-Live[135].

Machiavel fait une critique indirecte de la religion dans ses Discours sur la première décade de Tite-Live, où il examine les causes de la décadence de l'Empire romain. Il attribue celle-ci à la religion chrétienne :

« Lorsque l’on considère pourquoi les peuples de l’antiquité étaient plus épris de la liberté que ceux de notre temps, il me semble que c’est par la même raison que les hommes d’aujourd’hui sont moins robustes, ce qui tient, à mon avis, à notre éducation et à celle des anciens, aussi différentes entre elles que notre religion et les religions antiques. En effet, notre religion, nous ayant montré la vérité et l’unique chemin du salut, a diminué à nos yeux le prix des honneurs de ce monde[C 5]. »

— Machiavel, Discours, II, 2

Machiavel revient sur cet aspect dans L'Art de la guerre. À la question : « Pourquoi la vertu militaire est-elle aujourd'hui éteinte ? », Fabrizio, le porte-parole de Machiavel répond : « […] il faut en accuser les nouvelles mœurs introduites par la religion chrétienne. Il n'y a plus de nos jours la même nécessité de résister à l'ennemi […] Aujourd'hui, la vie des vaincus est presque toujours respectée… Une ville a beau se révolter vingt fois, elle n'est jamais détruite »[136]. Gérard Colonna d'Istria et Roland Frapet voient chez Machiavel une « passion anti-chrétienne » soigneusement dissimulée dans une stratégie d'écriture qui procède par attaques dispersées tout en aboutissant à « une condamnation radicale du christianisme »[137]. Machiavel déplore l'état lamentable d'une Italie déchirée par la politique des papes, les vices de ces derniers[138], le fanatisme chrétien qui débouche notamment sur « la pieuse cruauté » de Ferdinand d'Aragon, premier roi de la chrétienté, qui expulse d'Espagne les Juifs et les marranes, en 1492. Selon ces auteurs, « Machiavel crut découvrir la preuve éclatante qu'un but trop ambitieux pouvait mener l'homme à la bestialité. Il étudia avec passion ce renversement sans précédent qui, bien que surprenant dans ses excès, témoignait cependant d'une logique implacable »[139]. Cependant, il salue l’expulsion des Juifs d’Espagne comme « un acte de bon gouvernement » d'Isabelle la Catholique, parce qu’il permet la création d’un État avec une unité culturelle et politique[12].

Les grandes thématiques de la pensée politique de Machiavel

Résumé

Contexte

La notion de conflit

Selon Machiavel, c'est le conflit entre les nobles et le peuple qui a permis l'établissement de la liberté romaine en poussant à la création des lois et des institutions adéquates. Le conflit chez lui est inhérent à toute société[140] car l'opposition entre les grands et le peuple a quelque chose de structurel. Au chapitre IX du Prince, Machiavel note :

« Mais, venant à l'autre cas, où un citoyen privé, non par scélératesse ou par violence intolérable, mais par la faveur de ses concitoyens, devient le prince de sa patrie […], je dis qu'on atteint à cette autorité suprême ou par la faveur du peuple ou par celles des grands. Parce que dans le corps de toute cité on trouve ces deux humeurs : cela vient de ce que le peuple désire n'être pas commandé ni opprimé par les grands, et que les grands désirent commander et opprimer le peuple. De ces deux appétits divers naît dans les villes un de ces trois effets : principauté, ou liberté ou licence[141],[C 6]. »

De même pour Claude Lefort, « l'un des apports majeurs de Machiavel réside dans la reconnaissance de la fécondité potentielle de l'antagonisme social »[142]. Il suit en cela une approche de Machiavel en partie poursuivie par Maurice Merleau-Ponty dans son livre de 1947, Humanisme et terreur ; approche qui leur a permis de rompre avec une thèse centrale de l'orthodoxie marxiste voulant que « le conflit politique puisse être définitivement dépassé »[143].

Chez Machiavel, le conflit a le mérite de sortir les êtres humains de la quiétude qui, selon lui, mène à la corruption et à l'indolence et fait obstacle à la réalisation de grands projets. Le problème n'est pas le conflit mais sa gestion. À Rome, les conflits politiques intérieurs ont été longtemps résolus par des disputes rhétoriques (disputando) alors qu'à Florence ils l'ont été par des combats armés (combattendo). Or si de la discussion peuvent naître de nouvelles lois, rien de tel ne peut émaner de conflits visant à la domination d'un camp sur l'autre. Cette démarche conduit un auteur comme Pierre Manent à qualifier la théorie machiavélienne de démocratique et à noter :

« la violence et la cruauté qui sont au monde ne naissent pas de la méchanceté de chacun mais de la pluralité des existences séparées. C'est en gardant les yeux fixés sur ce centre que l'on peut comprendre pourquoi et dans quelle mesure la théorie machiavélienne peut être dite démocratique […] La politique machiavélienne est donc démocratique en ce premier sens qu'elle tire les conséquences de la ruse objective de la force. Elle est démocratique en un deuxième sens. Contrairement à la tradition aristocratique qui voit la cause des troubles intérieurs dans la convoitise du peuple, Machiavel la trouverait plutôt dans l'avidité des Grands[144]. »

Mais l'éloquence n'est pas suffisante pour garder le peuple uni, d'où la nécessité de recourir parfois à la violence ou du moins à la force, comme Machiavel le dit implicitement dans la phrase célèbre du prince : « […] tous les prophètes armés ont triomphé, […] désarmés ils se sont effondrés » (Le Prince, VI)[145]. Machiavel est d'autant plus sensible à cette limite de l'éloquence que dans L'Art de la guerre, il accuse les princes italiens d'avoir trop compté sur le verbe et pas assez sur la force armée[146]. Toutefois, il ne recommande le recours à la violence que si la nécessité, c'est-à-dire la survie de l'État, l'exige.

Le thème de la nécessité

Selon Marina Marietti, la notion de nécessité est un « des mots clés de l'œuvre »[147]. En effet, chez Machiavel, c'est la nécessité, les circonstances extérieures à l'homme qui conditionnent l'action. Pour comprendre le Florentin, il faut se rappeler, souligne cette chercheuse, que l'Italie est alors le théâtre d'affrontements entre des puissances étrangères qui, d'une certaine façon, contraignent les cités-États à s'adapter à des donnes changeantes[147]. Quoi qu'il en soit, l'introduction de la nécessité en politique provoque un changement profond. En effet, l'important n'est plus la prudence mais l'adaptation aux circonstances en faisant preuve d'esprit d'innovation. Il s'agit, par ailleurs, d'une rupture avec la pensée de Thomas d'Aquin qui voulait que le choix de l'homme d'État ne soit dicté que par son libre-arbitre et la recherche de la justice. Avec l'introduction de la nécessité, l'important c'est de faire face à des événements changeants (notion de fortune) et ce qui compte, ce n'est plus la vertu mais la virtù qui exige clairvoyance, courage et fermeté dans la décision[148]. Une chose dont manquait, selon Machiavel, Maximilien d'Autriche[149].

La nécessité est liée chez Machiavel au bien. Dans l'anthropologie machiavélienne en effet, l'homme est soumis à une lassitude du bien (lo stuccarsi del bene) provoquée par une des sources principales de la corruption chez ce penseur : l'oisiveté, la « paresse orgueilleuse » (Discours I, avant-propos). Pour Machiavel, « les hommes ne font jamais le bien, sinon par nécessité »[150], d'où la phrase bien connue du Florentin : « faire de nécessité vertu »[150].

Thucydide et Machiavel, les deux fondateurs de la tradition du réalisme, accordent la première place à la notion de nécessité qui découle non seulement des événements extérieurs mais également de la nécessité qu'induit une nature humaine[151] considérée comme stable. Toutefois, alors que chez l'historien grec, il y a « une tension inextinguible entre la nécessité immorale et les possibilités éthiques de la politique », un élément moral ou humain qui transcende la nécessité[152], pour Machiavel « la nécessité externe et le réalisme qu'elle impose permettent de sauver la communauté »[153].

La notion de temps

Chez Machiavel, le temps est linéaire ; aussi l'échec signifie l'« immersion sans retour dans l'abîme du non-être politique » : il faut donc s'adapter au temps présent[154]. Pour durer, une république peut dresser une architecture institutionnelle destinée à résister à la corruption liée au temps. Machiavel écrit à ce propos : « Rien au contraire ne rendra une république ferme et assurée comme de canaliser, pour ainsi dire, par la loi les humeurs qui l'agitent. » (Discours 3, VII)[155].

Chez le Florentin, les changements introduits par le temps peuvent conduire à un retour vers les conditions d'origine et provoquer un renouvellement, comme cela a été le cas dans la religion catholique grâce à François d'Assise et à Dominique de Guzmán et comme c'est le cas, selon lui, dans la monarchie française de son temps. Parlant de la religion, il note :

« Mais cette rénovation n'est pas moins nécessaire pour les religions, et la nôtre même en fournit la preuve. Elle eût été entièrement perdue si elle n'eût pas été ramenée à son principe par saint François et saint Dominique […] Les nouveaux ordres qu'ils établirent furent si puissants qu'ils empêchèrent que la religion ne fut perdue par la licence des évêques et des chefs de l'Église[156],[C 7]. »

— Machiavel, Discours, 3, I1

Corruption politique et religion

Pour Machiavel, la corruption politique provient du fait que des êtres humains ne veulent pas mettre le bien commun de la cité au-dessus des intérêts particuliers ou des intérêts d'une catégorie sociale (communauté, classe sociale, etc.)[157]. Selon Viroli, « la corruption est aussi une absence de virtù, une sorte de paresse, d'inaptitude à l'activité politique, ou un manque de force morale et physique nécessaires pour résister à la tyrannie et pour empêcher les hommes ambitieux et arrogants d'imposer leur domination sur la société »[157].

Il y a corruption politique : quand on n'obéit plus aux lois, quand la peur de Dieu a disparu, quand vivant sous l'emprise d'un prince depuis longtemps, les peuples ont acquis des habitudes serviles et ne sont plus capables de délibérer par eux-mêmes, quand les différences de richesse deviennent exagérées, quand le pouvoir devient absolu[157].

Très critique envers la corruption de l'Église[138] de son époque, il estime que tout lien entre religion et politique aboutit inévitablement à les corrompre toutes les deux. En outre, une Église qui ne serait pas corrompue, tout en étant plus respectable, serait encore plus dommageable pour la sphère publique, en raison des préceptes mêmes de la religion chrétienne[158]. Il oppose ainsi cette dernière à la religion romaine :

« Notre religion place le bonheur suprême dans l'humilité, l'abjection, le mépris des causes humaines ; et l'autre, au contraire, la faisait consister dans la grandeur d'âme, la force du corps et dans toutes les qualités qui rendent les hommes redoutables(Discours II, 2)[159],[C 8] »

Pour Machiavel, la corruption détruit la liberté politique et met les peuples en état de servitude[160]. Sortir d'un tel état est difficile, car cela demande une force, une virtù, peu commune mais qui apporte la vraie gloire[160]. Une telle rédemption doit se faire en instaurant une nouvelle loi, un nouveau gouvernement par la loi. Dans cette optique, le recours à la force devient légitime quand c'est le seul moyen[160]. Pour cet admirateur de la République romaine décrite dans les Dix livres de Tite-Live, cette restauration de la vertu nécessite un régime républicain[161].

L'homme d'État : quelles qualités et quelles expertises pour Machiavel ?

Résumé

Contexte

Machiavel, critique de l'art de l'État des Médicis

Cosme de Médicis a bâti la puissance de sa famille en se constituant, grâce à la distribution de faveurs, un réseau d'affidés qui lui ont donné le contrôle des institutions de Florence. Lui et ses successeurs ont gouverné en jouant de leur influence sans se mettre en avant, sans changer la constitution et sans jamais réclamer le titre de Prince[119]. En revanche, lorsqu'en 1512 la restauration du pouvoir des Médicis à Florence se traduit par la fin de la République, les nouveaux gouvernants craignent les partisans de la République. Dès lors, deux voies s'ouvrent devant les Médicis : utiliser la force, position soutenue par Paolo Vettori, ou établir un régime similaire à celui de Cosme, position recommandée par Giuliano de Médicis[162]. Machiavel estime que les nouveaux gouvernants surestiment la puissance des républicains. En effet, dans son opinion, ils oublient que les gens se préoccupent d'abord de leurs intérêts immédiats et veulent d'abord traiter avec les gouvernants présents quels qu'ils soient[162]. En revanche, il conseille aux Médicis de se méfier des nobles car ceux-ci sont toujours prêts à changer de camp si leurs intérêts et leurs ambitions les y conduisent[163]. Par ailleurs, Machiavel pense que les Médicis ne peuvent plus se contenter de diriger cachés, comme du temps de Cosme, car rien ne dit que les personnes qu'ils entendent influencer les suivront. Il leur conseille aussi d'abandonner les politiques de faveurs car « les amitiés que l'on obtient à prix d'argent et non par la grandeur et la noblesse de cœur, on les achète, mais on ne les possède pas et, le moment venu, on ne peut les dépenser »[164]. Machiavel leur recommande donc d'avoir plutôt recours à la crainte[165]. Il leur conseille également de transformer leurs sujets en partisans loyaux en les enrôlant dans une armée de la cité[120].

Si on se place au niveau de la réflexion qui précède l'action, Machiavel enjoint à l'homme politique de se tenir informé de la situation, de bien interpréter les faits et de ne pas hésiter à comparer son analyse à celle d'autres experts en politique. Pour le Florentin, l'art de l'interprétation est difficile, car les princes cachent leur jeu[166] en théâtralisant leurs actions ou leurs paroles[166]. L'expert politique ou l'homme d'État doit alors juger et décider en se basant sur les actions (les mains chez Machiavel) et non sur les dires (les yeux) :

|

|

L'interprétation des faits est également difficile car les passions s'y mêlent de sorte que l'art du politique comporte toujours une partie de chance et dépend de la capacité à surmonter des vents contraires[168].

La virtù et la maîtrise de la bonne ou mauvaise fortune

La traduction du mot virtù, qui revient souvent sous la plume de Machiavel, a longtemps été problématique. À compter des années 1970, son utilisation se répand par exemple chez Claude Lefort (1972) ou chez Jean-François Duvernoy (1974). En 1981, Quentin Skinner décide d'assumer ce choix et note : « Je persiste à considérer qu'il est impossible de trouver, dans la langue anglaise contemporaine, un terme ou un ensemble de périphrases susceptibles de constituer une traduction satisfaisante du concept de virtù (du latin virtus) concept central de l'œuvre de Machiavel. C'est pour cette raison que j'ai conservé ce terme ou les expressions qui le contiennent dans leur forme originale tout au long du livre »[169]. En France, pour éviter les connotations attachées au mot français « vertu », qui avait à peu près le même sens à l'époque, la plupart des spécialistes ont choisi depuis une cinquantaine d'années de conserver le terme de Machiavel.

Le mot vient du latin vir qui « caractérise l'homme au sens le plus noble du terme »[170]. Pour le dictionnaire Gaffiot, vir désigne l'homme de caractère, l'homme qui joue un rôle dans la cité[171]. Un ou une politique qui a de la virtù, doit être capable de s'adapter aux situations et passer du bien au mal en fonction des circonstances que lui impose la fortuna[172]. La virtù est un concept important parce que c'est la qualité que doivent posséder ou développer les hommes ou femmes politique dignes de ce nom, c'est-à-dire capables de sauvegarder l'État et de réaliser de grandes choses[173]. En fait, selon Duvernoy, « loin de pouvoir faire de la virtù un trait psychologique, il faut dire au contraire que les rapports de la psychologie et de la virtù sont ceux d'une lutte »[174].

Pour Helmuth Plessner (contemporain de Heidegger), la politique se définit de manière très « machiavélienne », comme « l'art de l'instant favorable, de l'occasion propice », ce que les Grecs anciens appelaient le kairos. Cette recherche de l'instant favorable explique aussi pourquoi Machiavel associe souvent la fortuna à la virtù. Luciani la définit comme « La capacité, l'habileté, l'activité, la puissance individuelle, la sensibilité, le flair pour les occasions et la mesure de ses propres capacités »[175]. Pour John Greville Agard Pocock, la virtù a aussi un double sens « d'instruments de pouvoir, comme les armes, et de qualités personnelles requises pour manipuler ces instruments »[176]. Au chapitre vingt-cinq du Prince, Machiavel insiste sur la force aveugle de la fortuna : « Je la compare à un fleuve impétueux qui, lorsqu’il déborde, inonde les plaines, renverse les arbres et les édifices, enlève les terres d’un côté et les emporte vers un autre : tout fuit devant ses ravages, tout cède à sa fureur ; rien n’y peut mettre obstacle » (Le Prince, chap. XXV)[C 9]. D'une manière générale, la fortuna est une source de misère, d'affliction et de désastre[172]. Pour faire face à la fortuna, il faut de la « virtù organisée » (ordinata virtù)[177], capable de la canaliser. Vaincre ou résister à la fortuna, exige de s'adapter rapidement à des situations nouvelles, ce qui requiert plus d'impétuosité et de virtù que de sagesse. Machiavel compare la Fortune à une femme qui « aime les jeunes gens parce qu'ils sont moins réservés, plus violents, et qu'avec plus d'audace ils la commandent »[178],[C 10]. Si les notions de fortuna et de virtù sont si importantes chez Machiavel, c'est, selon Pocock, parce que le livre Le Prince traite surtout des innovateurs en politique, pas des princes héritiers de longues dynasties qui bénéficient d'une « légitimité traditionnelle »[179]. Si ces derniers peuvent se reposer sur la tradition et les structures existantes, au contraire l'innovateur doit plus compter sur la fortuna et la virtù pour « imposer la forme de la politiea — la constitution — […] C'est la fonction de la virtù d'imposer une forme à la fortuna »[180]. Parlant des grands législateurs fondateurs de grands peuples ou de grandes cités, il écrit :

|

« On ne voit pas qu'ils aient reçu de la fortune autre chose que l'occasion (l'occasione) qui leur donna une matière où introduire la forme qui leur parut bonne. Sans cette occasion, leur virtù se serait éteinte, et sans cette virtù, c'est en vain que l'occasion se serait présentée. Il était donc nécessaire que Moïse trouve le peuple d'Israël en Égypte esclave et opprimé par les Égyptiens, afin que celui-ci, pour échapper à la servitude, se décide à le suivre. Il convenait que Romulus ne se contente pas d'Albe, qu'il ait été abandonné à sa naissance, si l'on voulait qu'il devienne roi de Rome »[180]. |

| — Machiavel, Le Prince, chap. VI | |

Leo Strauss note que chez Machiavel, la virtù s'oppose parfois à la bonté, une opposition qu'il reprendrait à Cicéron. Ce dernier, dans la continuité de La République de Platon, oppose la tempérance et la justice, qui sont requises de tous, au courage et à la sagesse, qui ne sont exigées que des dirigeants. Chez Machiavel, on distingue un rapport un peu analogue entre virtù et « bonté ». La première est nécessaire aux dirigeants, la seconde, entendue de façon un peu péjorative au sens d'obéissance mêlée de crainte, est caractéristique de la grande masse de la population engagée ni dans le politique ni dans le militaire[181].

La gloire comme principe d'immortalité et de modération

Machiavel, comme les humanistes et Cicéron, estime que la gloire n'a pas besoin d'une sanctification divine. À la manière des anciens Romains et Grecs d'avant le christianisme, il estime que la poursuite des honneurs humains, c'est-à-dire de ce monde (entendu comme différent de l'autre monde, celui du divin), constitue un grand bien[182], d'autant que les hommes et les femmes aspirent à suivre l'exemple des princes glorieux et respectés. Pour le Florentin, la gloire de ce monde, malgré l'inconstance et l'arbitraire des hommes, peut avoir quelque chose d'immortel quand elle est vraie, quand elle est ce à quoi les hommes d'État doivent aspirer[183]. Chez Machiavel, la gloire et l'infamie ont en commun d'apporter à leur titulaire une sorte d'immortalité en ce sens qu'elles restent toujours vivantes dans la mémoire de l'humanité. Les chemins qui mènent à la gloire et à l'infamie sont également proches. Chez le penseur, l'homme d'État peut recourir à la cruauté et à la ruse, mais, s'il veut atteindre la gloire, il ne peut recourir à ces moyens qu'en vue du bien des êtres humains et en limiter l'usage au strict nécessaire. S'il s'adonne aux moyens extrêmes sans retenue alors, comme Agathocle de Syracuse, il sombre dans l'infamie[184].

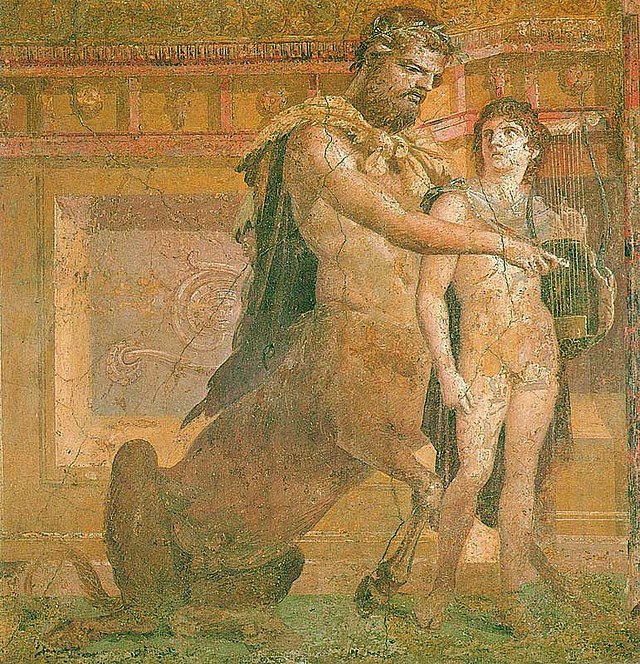

Si au chapitre XVIII du Prince, Machiavel suggère « un usage méthodique et économique de la violence »[185] et rappelle que les héros guerriers de l'Antiquité avaient été éduqués par le centaure Chiron et que donc les hommes ont une double nature, homme et bête, il n'en demeure pas moins que si l'homme ne veut pas tomber dans la tyrannie et s'il veut atteindre la gloire, il doit être prudent, économe, dans l'usage des moyens[186]. Machiavel note : « […] par cet instituteur moitié homme et moitié bête, ils ont voulu signifier qu’un prince doit avoir en quelque sorte ces deux natures, et que l’une a besoin d’être soutenue par l’autre. Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d’être tout à la fois renard et lion : car, s’il n’est que lion, il n’apercevra point les pièges ; s’il n’est que renard, il ne se défendra point contre les loups ; et il a également besoin d’être renard pour connaître les pièges, et lion pour épouvanter les loups. Ceux qui s’en tiennent tout simplement à être lions sont très-malhabiles » (Chap. XVIII)[C 11].

Machiavel distingue « renommée » (fama) et « gloire » (gloria). Selon lui, pour acquérir la renommée, il est nécessaire d'accomplir de grandes choses comme le roi Ferdinand le Catholique l'a fait, mais cela ne suffit pas pour la gloire. En effet, la gloire requiert de la splendeur tant dans les buts suivis que dans les moyens employés[187], ce dont ce souverain n'a pas fait assez montre.

Machiavel et le républicanisme

Résumé

Contexte

Le républicanisme de Machiavel dans son contexte

L'Italie au Moyen Âge et à la Renaissance présente une histoire singulière car elle n'est ni un royaume, comme la France ou l'Espagne, ni un empire comme l'Allemagne (empire des Habsbourg). Elle est divisée en multiples cités commerciales et États dont les très influents États pontificaux. De plus, il existe un conflit latent entre les bourgeoisies commerçantes et la noblesse guerrière. Deux grandes alliances s'opposent : celle des Guelfes, composée usuellement des cités commerçantes et de la papauté et celle des Gibelins favorable à la maison de Hohenstaufen puis aux Espagnols et à l'empire des Habsbourg. Selon Pocock, tous les écrivains florentins, Machiavel inclus, sont des Guelfes[188]. Quand la papauté quitte Avignon et retourne à Rome en 1377, elle veut étendre ses États et devient donc une menace pour l'autonomie des cités-États[188]. Celles-ci pour surmonter les conflits entre factions ont recours à des podestats[189] qui n'appartiennent pas à la cité. La direction de ces cités-États oppose usuellement les républicains aux princes. Pour Hans Baron, la conceptualisation de la notion de république à Florence débute avec la crise de 1400-1402 opposant les humanistes florentins aux Visconti de Milan. L'inspirateur de l'idée républicaine serait Aristote à travers notamment son livre sur la politique. À cette époque, la liberté serait d'essence républicaine car vue comme résidant dans la participation active au gouvernement[190]. Maurizio Viroli insiste sur l'interprétation faite par Gilles de Rome d'Aristote, selon laquelle vivre politiquement signifie vivre sous la protection de la loi et sous une bonne constitution[191]. Selon Quentin Skinner, au contraire, l'idée républicaine naît au XIIIe siècle et trouve sa source non dans les auteurs grecs, mais chez les latins, principalement Cicéron et Salluste. Ce recours à des auteurs latins, hantés par la chute de Rome, conduit les républicains à méditer sur les notions de déclin et de chute. La chute de Rome en particulier est analysée comme résultant d'un excès de conquête qui a détruit la virtù des Romains de la république. Selon Machiavel deux types de république sont possibles : celle en expansion sur le modèle romain qui demande virtù et vertus païennes, et celle défensive, désarmée, animée de vertus chrétiennes. Clairement, le Florentin favorise le premier type de république puisqu'il vit avant les guerres de religions européennes où les chrétiens se montreront particulièrement actifs et très peu pacifiques. Machiavel est donc aux prises en matière de religion avec des problématiques différentes de celles auxquelles seront confrontés Jean Bodin et Thomas Hobbes[192].

Républicanisme machiavélien

En règle générale, les chercheurs spécialistes de Machiavel sont d'accord pour estimer que le républicanisme de Machiavel est d'une espèce spéciale. Pour Friedrich Meinecke, il incorpore une part de monarchisme car il ne peut naître que par l'action de quelques grands hommes[193]. Harvey Mansfield et Nathan Tarcov[194] y voient un mélange de républicanisme et de tyrannie[193]. Selon John Greville Agard Pocock, la république chez Machiavel est une structure de virtù enracinée dans la vertu des citoyens soldats. Pour Mark Hulluing[195], Machiavel ne défend le républicanisme que parce qu'il pense qu'il est plus adapté à la gloire, à l'agrandissement de l'État et à la violence que la monarchie. Pour Hans Baron, le républicanisme de Machiavel est un républicanisme princier enraciné dans la vertu civique[196].

Selon Maurizio Viroli, le républicanisme de Machiavel est enraciné dans la recherche d'une république bien ordonnée, une république régie par le gouvernement de la loi (rule of law) et par des arrangements constitutionnels. Machiavel a repris cette idée aux juristes et aux humanistes civiques des XIIIe et XIVe siècles[191] pour qui la vie civile et politique ne pouvait se concevoir que sous un gouvernement républicain ou sous un gouvernement mixte qui combine les vertus de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. Alamanno Rinuccini, à la suite de Cicéron, soutient en 1493 que le fondement d'une vie vraiment humaine, c'est-à-dire à la fois politique et civile, repose sur la justice et des bonnes lois[197].

Selon Viroli, le républicanisme de Machiavel est un gouvernement par la loi, c'est-à-dire que chacun, même les dirigeants et le Prince, est soumis à la loi[198] et aux contraintes institutionnelles[199]. C'est aussi un régime politique mixte où chaque composante de la cité a sa place. Il s'agit ici de suivre l'exemple de la République romaine et d'éviter les conflits sans fin que connaît Florence[140]. C'est aussi un régime qui assure la liberté politique, c'est-à-dire la participation de tous aux débats publics et la possibilité pour tous, en vertu de leur mérite, d'occuper les hauts postes. La liberté politique de la cité se comprend selon le sens développé par les juristes et les philosophes politiques italiens du XIVe siècle, c'est-à-dire comme la liberté pour la cité d'avoir ses lois sans en référer à un empereur[197]. Pour éviter le retour de la corruption, c'est-à-dire le non-respect des lois, les magistrats doivent appliquer la loi de façon inflexible notamment lorsqu'il s'agit de gens puissants[200].

Les avantages du républicanisme selon Machiavel