朝日 (戦艦)

日本海軍の戦艦で、日露戦争時代の主力艦 ウィキペディアから

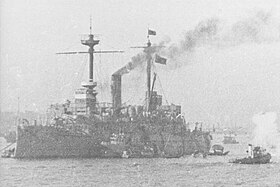

朝日(あさひ)は、日本海軍の戦艦[5][6]。敷島型戦艦の2番艦である。

| 朝日 | |

|---|---|

朝日(1906年6月5日、横須賀) | |

| 基本情報 | |

| 建造所 | ジョン・ブラウン社( イギリス・クライドバンク)[1] |

| 運用者 | 大日本帝国海軍 |

| 艦種 | 戦艦→海防艦→練習特務艦(潜水艦救難艦)→工作艦 |

| 級名 | 敷島型 |

| 艦歴 | |

| 計画 | 第二期拡張計画[2](明治29年度) |

| 起工 | 1897年8月18日[注釈 1] |

| 進水 | 1899年3月13日[3] |

| 竣工 | 1900年7月31日[3] |

| 最期 | 1942年5月25日戦没 |

| 除籍 | 1942年6月15日 |

| 要目(戦艦時) | |

| 常備排水量 | 15,200 英トン |

| 全長 | 129.62 m (425 ft 3 in) |

| 最大幅 | 22.92 m (75 ft 2 in1/2) |

| 吃水 | 8.31 m (27 ft 3 in) |

| 機関 | 3気筒3段膨張レシプロ機関×2基 |

| 主缶 | ベルビール缶×25基 |

| 出力 | 15,000 hp |

| 推進器 | スクリュープロペラ×2軸 |

| 速力 | 18.0 ノット |

| 燃料 | 石炭:1,549トン |

| 乗員 | 836名 |

| 兵装 |

|

| 装甲 | HS(ハーベイ・ニッケル)鋼 |

概要

日露戦争時代の主力艦[5]。イギリスで建造され[7]、1900年(明治33年)7月末に竣工した[8][9]。日露戦争における海上戦闘(黄海海戦、日本海海戦等)では、主力艦として参加する[10][11]。なお旅順港閉塞作戦で戦死した広瀬武夫少佐は、朝日の水雷長であった[12][13]。

1920年(大正10年)9月、朝日は戦艦から海防艦へ類別変更された[9][14]。1922年(大正12年)2月、ワシントン海軍軍縮条約で非戦闘用として保有を許され[15]、4月より練習特務艦となる[11][16]。後日、潜水艦救難艦に改造される[17]。1937年(昭和12年)8月、工作艦に類別変更された[9][18]。工作艦として日中戦争、太平洋戦争に参加する。南方作戦が一段落したあとの1942年(昭和17年)5月下旬、シンガポールから日本本土へ帰投中にアメリカ潜水艦の魚雷攻撃を受け、沈没した[9]。船籍港は横須賀港。後に呉鎮守府所属[19]。

敷島のやまと心を人問はば朝日ににほふ山ざくら花

の歌からとったと思われる。当時大和は既に艦名として使われていたため敷島に続いて朝日が艦名に選ばれたと推測される[20]。

艦歴

要約

視点

戦艦として

1897年(明治30年)度の「第一、二期海軍拡張計画」により[7]、第二号甲鉄戦艦として[6]、イギリス、クライド・バンクのジョン・ブラウン社で建造された[21]。10月18日、第二号甲鉄戦艦は「朝日」と命名される[6][22]。8月18日、ジョン・ブラウン社で起工した[23]。 1898年(明治31年)3月21日、日本海軍は海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、1万トン以上の戦艦を一等戦艦と定義する[24]。該当する4隻(富士、八島、敷島、朝日)が一等戦艦に類別された[25][26]。 1899年(明治32年)3月13日、進水[11][23]。 1900年(明治33年)5月、西洋滞在中の秋山真之と広瀬武夫が竣工間際の朝日を見学している[27][28]。また公試の帰りに座礁する事故があり、竣工が予定より約3カ月遅れたという[29]。7月31日に竣工し[11][23]、同日にイギリスを出発[30]。10月23日、横須賀港に到着した[11]。日本海軍としては竣工順で4隻目(富士、八島、敷島、朝日)の近代的戦艦となった[31]。

1902年(明治35年)4月22日、広瀬武夫大尉は朝日水雷長兼分隊長を命じられた[28]。広瀬は『朝日艦の歌』を作った[32][33]。

1904年(明治37年)からの日露戦争では第一艦隊第一戦隊として[34]、旅順口攻撃、旅順港閉塞作戦、黄海海戦、日本海海戦に参加した[11]。日露開戦時の朝日水雷長は、引続き広瀬武夫少佐であった[35]。旅順閉塞作戦では朝日からも決死隊志願者が殺到するなど、本艦を含めて連合艦隊の士気は極めて高かったという[36]。3月27日、広瀬は閉塞船福井丸を指揮して第二次旅順閉塞作戦に従事して戦死[37]、のちに軍神と謳われた[38][39]。広瀬の私室は、軍神室として保存されたという[注釈 2]。

8月10日の黄海海戦では、発射した弾丸が砲身内で早期爆発する

1905年(明治38年)5月27日の日本海海戦当日、朝日は第一戦隊(三笠[注釈 3]、敷島、富士、朝日、春日、日進[注釈 4]、龍田)[42]の4番艦であった[43]。またイギリス海軍のウィリアム・パケナム大佐が、観戦武官として朝日に乗艦していた[44]。 同海戦勝利後の朝日と装甲巡洋艦浅間は[45]、降伏したロシア戦艦「オリョール」の護衛を担当している[46]。朝日はオリョールの乗組員を収容した[47]。回航中の5月16日、戦闘で負傷していたオリョール艦長のニコライ・ユーンク大佐が死去、水葬に伏された[48]。またオリョールの浸水が増したため[49]、3隻(朝日、浅間、オリョール)[50] は予定を変更して舞鶴港に入港した[49][51]。後日、オリョールは戦艦石見と改名された[49]。

1905年(明治38年)12月12日、日本海軍は艦艇類別等級表を改定する[52]。戦艦の等級廃止にともない、日本海軍保有の9隻(富士、敷島、朝日、三笠、石見、相模、丹後、肥前、周防)が『戦艦』に類別された[53][54]。

1908年(明治41年)7月、伊勢湾で座礁した[55]。1909年(明治42年)7月25日[56]、伊豆諸島近海で演習中に副砲の爆発事故で死者4名を出した[57]。

1910年(明治43年)12月[58]、皇族軍人の伏見宮博恭王は大佐へ昇進するとともに、朝日艦長に任命された[59]。のちに条約派として知られる堀悌吉も、朝日分隊長として本艦に勤務していた[60][61]。1911年(明治44年)10月中旬以降、皇太子・嘉仁親王(後の大正天皇)が愛知県や広島県を行啓する[62]。20日、皇太子は宮島で富士に乗艦し、以降豊後水道での艦隊演習や佐伯湾大入島視察などの行事をこなす[63][64]。24日、朝日艦長・博恭王は富士を訪問し、皇太子と昼食を共にした[65]。翌年3月、博恭王は巡洋戦艦伊吹艦長に任命され、朝日を離れた[63]。

1915年(大正4年)8月31日、横須賀で廃棄艦(標的艦)壱岐[注釈 5]に対する実弾射撃演習をおこなう[注釈 6]。標的艦で火災が発生し、朝日は非常信号で消防隊を呼び寄せた[注釈 7][注釈 8]。

第一次世界大戦では1918年(大正7年)に第三艦隊第五戦隊の旗艦として、ウラジオストック方面の警備に従事した。同方面の警備には石見が派遣されており、朝日と共にウラジオストックに駐留した[70]。8月5日、朝日は横須賀に帰投して加藤寛治少将は栃内海軍次官の出迎えを受けた[注釈 9]。

1920年(大正9年)6月下旬、ルーマニアのカロル皇太子が訪日した[72]。7月27日に横浜港から離日する際、朝日はカロルの乗船した貨客船「コレア丸」を途中まで見送った[73]。

練習特務艦として

1923年(大正12年)2月6日、ワシントン軍縮条約が締結されて列強各国の保有艦艇が整理され、日本は「敷島」と「朝日」を非戦闘用として保有することを許された[15]。このため2隻とも兵装、装甲を撤去し、練習艦となった[11]。同年4月1日、3隻(敷島、朝日、須磨)は軍艦籍より除籍され[75]、艦艇類別等級表からも削除された[76][77]。敷島と朝日は練習特務艦に類別された[16][78]。1924年(大正13年)7月、海防艦石見が航空機(基地航空隊や空母鳳翔航空隊)の標的として処分されることになった[49][79]。演習海域の三浦半島城ヶ島西方まで、朝日は石見を曳航した[80]。沈まない場合は、駆逐艦浦風による撃沈処分が予定されていた[81]。だが7月9日以降の爆撃実験で大破、石見は沈没した[80]。

このころに第70潜(呂31)、第43潜(呂25)と潜水艦事故が続けて起こった[82]。日本海軍は1925年(大正14年)になり、朝日に潜水艦救難設備を設置した[注釈 10]。これは舷側にブラケットを設置し、これを支点として片舷に沈没潜水艦を位置させ、反対舷に廃潜水艦を置いてワイヤで結び、つるべ式に比較的少ない力で沈没潜水艦を浮上させようという原理だった[5][82]。改造の際に機関部の改装をおこない、一本煙突となっている[84]。朝日は呉に常駐し潜水艦事故に備えていた。

1927年(昭和2年)5月19日からは〇一潜水艦を沈没潜水艦を浮揚する際の錘(沈錘船)として改装し[85]、1932年(昭和7年)4月1日に雑役船公称第2929号が登場してからは〇一潜水艦改め公称第2900号を重錘に、公称第2929号を沈没潜水艦に仕立てての潜水艦救難実験・訓練に従事する。

1937年(昭和12年)5月31日、沈錘船2隻が老朽化したことや、朝日が工作艦へ改装される際に救難設備を撤去することが決まったため、沈錘船は製鋼材料とすることとなった[86]。朝日は工作艦への改装と同時に救難設備を撤去し[82][87]、公称第2900号、公称第2929号は同年6月26日に廃船となった[88]。朝日の救難設備が事故に使用されることはなかった。朝日にかわり、知床型給油艦の佐多が潜水艦救難艦に改造された[82]。

また、朝日は1928年(昭和3年)には試製呉式一号射出機を仮装備し、日本海軍初の射出実験を行った[82][89]。撤去された前部主砲は、海軍砲術学校の教材として泊浦海岸に据え付けられた[5]。

工作艦として

工作艦関東が1924年(大正13年)12月に座礁放棄されて以降、日本海軍は工作艦を保有していなかった[90][91]。1931年(昭和6年)頃、朝日に簡単な工作設備が設置された[5][91]。1937年(昭和12年)7月には日華事変の勃発により中国での損傷艦が増加、また無条約時代に入っていたので、日本海軍は正式に朝日を工作艦に改造する[82][91]。艦橋前にはダミーの木製30cm砲を装備した[92]。呉海軍工廠で改装工事を実施、8月15日に工事を完了した[92]。日露戦当時の朝日水雷長・広瀬武夫が使用していた私室は、工作艦に改造後も記念室として残されていたという[13]。8月16日、海軍は朝日の類別を練習特務艦から工作艦に変更する[18]。朝日は中国へ進出、主に上海方面で修理任務に従事した[82][93]。 1939年(昭和14年)3月下旬、上海市の黄浦江に停泊中の朝日で、広瀬中佐の三十五回忌が営まれた[注釈 2]。11月には、上海方面根拠地隊旗艦となっている[93]。

1940年(昭和15年)11月1日、朝日工作部は上海陸上に移り第一海軍工作部と改称したため[82][93](昭和15年11月1日、発足)[94]、朝日は日本へ戻った[93]。11月15日からは連合艦隊付属となった[95]。新鋭工作艦明石(昭和14年7月竣工)[96] と共に、連合艦隊各艦の故障修理や整備をおこなう[82][97](練習戦艦から戦艦に改装された比叡など)[注釈 11]。

喪失

1941年(昭和16年)12月8日の太平洋戦争開戦時、朝日は南方作戦(南方部隊本隊指揮官近藤信竹中将:第二艦隊司令長官)に参加する[93]。カムラン湾所在だった[5][99]。 1942年(昭和17年)2月にシンガポールが陥落すると、翌月には同地に進出する[5][100]。3月13日、シンガポールに入港した[95]。工作艦明石と共に、シンガポールの港湾施設の復旧や、損傷艦の修理に活躍した[91][101]。給油艦鶴見(3月1日、潜水艦雷撃で損傷)や軽巡洋艦那珂(4月1日、潜水艦雷撃で大破)の応急修理も、朝日工作部が第101工作部(シンガポール陸上)に協力したため順調に進んだ[100]。

同年5月22日[95][注釈 12]、朝日は自身の修理をおこなうためシンガポールを出発し、日本へ向かった[100]。護衛は駆潜艇1隻で、危険な沿岸航路をさけて南シナ海の中央を北上することにしたという[101]。しかし、旧式低速(福井静夫によると艦首に白波の迷彩塗装を施していたが、当時の速力は8ノット程度)[100] の大型艦であったため敵潜水艦の格好の目標となってしまい、5月25日の深夜にカムラン湾南東(サイゴン沖約120浬)[93] でアメリカ潜水艦サーモンから雷撃される[9][100]。朝日の左舷に2発の魚雷が命中した[102]。最初の魚雷が命中したのは広瀬武夫(最終役職は朝日水雷長[注釈 13])の記念室の真下で、同部屋に保存されていた広瀬の遺品は沈没と共に全て失われた[13]。5月26日午前1時3分、転覆して沈没した[102]。この時、乗組員の大多数は随伴していた駆潜艇に救助されたが、機関部員を中心に戦死者十数名を出した[注釈 14]

同年6月15日、朝日は特務艦籍[19] および特務艦類別等級表より除籍された[104][105]。残務処理は呉海兵団内において行われた[106]。

行動年表

- 1897年8月18日 イギリスのジョン・ブラウン社で起工。

- 1899年3月13日 進水。

- 1900年

- 7月31日 竣工、同日イギリス発。

- 10月23日 横須賀に到着。

- 1904年 第1艦隊第1戦隊所属で日露戦争に参加。

- 1905年5月27日、28日 日本海海戦に参加。

- 1918年 第一次世界大戦でウラジオストック作戦に参加。

- 1921年9月1日 一等海防艦に類別変更。

- 1923年4月1日 特務艦に編入し、練習特務艦となる。

- 1925年2月-8月 横須賀工廠で潜水艦救難設備を設置。

- 1926年7月-1928年3月 呉工廠で潜水艦救難設備を改造。

- 1937年8月16日 工作艦に類別変更。支那事変に従軍[107]。

- 1940年5月29日から11月7日 上海方面の警備に従事。

- 1941年 カムラン湾に進出、太平洋戦争に参加。

- 1942年

- 3月13日 シンガポールのセレター軍港に入港。

- 5月22日 シンガポール出港。

- 5月26日 南シナ海で米潜水艦サーモンの雷撃により沈没。

- 6月15日 除籍

歴代艦長

要約

視点

※『日本海軍史』第9巻・第10巻の「将官履歴」及び『官報』に基づく。

回航委員長

艦長

- 三須宗太郎 大佐:1900年1月12日 - 1901年7月3日

- 橋元正明 大佐:1901年7月3日 - 1902年5月24日

- 小倉鋲一郎 大佐:1902年5月24日 - 1903年11月21日

- 山田彦八 大佐:1903年11月21日 - 1904年6月6日

- 野元綱明 大佐:1904年6月6日 - 1905年12月12日

- 竹内平太郎 大佐:1905年12月12日 - 1906年5月10日

- 滝川具和 大佐:1906年5月10日 - 1906年11月22日

- 土屋保 大佐:1906年11月22日 - 1907年9月28日

- 宮地貞辰 大佐:1907年9月28日 - 1908年4月7日

- 森義太郎 大佐:1908年4月7日 - 1908年9月15日

- 石田一郎 大佐:1908年9月15日 - 1908年11月20日

- 牛田従三郎 大佐:1908年11月20日 - 1910年12月1日

- 伏見宮博恭王 大佐:1910年12月1日 - 1912年3月1日

- 関野謙吉 大佐:1912年3月1日 - 1912年4月20日

- 中島市太郎 大佐:1912年5月22日 - 1912年12月1日

- 町田駒次郎 大佐:1912年12月1日 - 1913年12月1日

- 浅野正恭 大佐:1913年12月1日 - 1914年12月1日

- 荒川仲吾 大佐:1914年12月1日 - 1915年12月13日

- 有馬純位 大佐:1915年12月13日 - 1916年12月1日

- 増田高頼 大佐:1916年12月1日 - 1917年12月1日

- 大角岑生 大佐:1917年12月1日 - 1918年12月1日

- (兼)島内桓太 大佐:1918年12月4日 - 1919年3月27日 (本職:金剛艦長)

- 古川弘 大佐:1919年3月27日 - 1919年6月10日

- 小山武 大佐:1919年6月10日 - 1919年12月1日

- 武光一 大佐:1919年12月1日 - 1920年11月20日

- 上田吉次 大佐:1920年11月20日 - 1921年11月20日

- 石田幸太郎 大佐:1921年11月20日[108] - 1922年8月15日[109]

- 田中豊一 大佐:1922年8月25日[110] - 1922年11月10日[111]

- 森初次 大佐:1922年11月10日 - 1922年12月1日

- 常松憲三 大佐:1923年1月20日[112] - 1923年4月1日[113]

特務艦長

- 常松憲三 大佐:1923年4月1日[113] - 1923年11月20日[114]

- 丹生猛彦 大佐:1923年11月20日[114] - 1924年6月16日[115]

- 徳田伊之助 大佐:1924年6月16日 - 1924年10月20日

- 太田質平 大佐:1924年10月20日 - 1925年7月15日

- 杉浦正雄 大佐:1925年7月15日 - 1926年11月1日

- 今川真金 大佐:1926年11月1日[116] - 1927年12月1日[117]

- 津留信人 大佐:1927年12月1日[117] - 1928年12月10日[118]

- 公家種次 大佐:1928年12月10日[118] - 1929年11月30日[119]

- 合葉庄司 大佐:1929年11月30日[119] - 1930年12月1日[120]

- 蜂屋義尾 大佐:1930年12月1日[120] - 1931年12月1日[121]

- 藤森清一朗 大佐:1931年12月1日 - 1932年5月10日

- (兼)佐倉武夫 大佐:1932年5月10日 - 1932年5月20日 (本職:鬼怒艦長)

- 小橋義亮 中佐:1932年5月20日[122] - 1933年11月15日[123]

- 井上幸吉 大佐:1933年11月15日[123] - 1934年10月22日[124]

- 岡村政夫 中佐:1934年10月22日 - 1935年11月15日

- 殿村千三郎 中佐:1935年11月15日 - 1937年8月16日

- (兼)加藤仁太郎 大佐:1937年8月16日 - 1938年1月8日 (本職:第一港務部長)

- 平岡粂一 大佐:1938年1月8日 - 1938年11月1日[125]

- 龍崎留吉 大佐:1938年11月1日[125] - 1938年12月2日

- 畠山耕一郎 大佐:1938年12月5日 - 1939年11月15日

- 松山光治 大佐:1939年11月15日 - 1940年11月15日

- 森野草六郎 大佐:1940年11月15日 - 1941年9月13日

- 田村劉吉 大佐:1941年9月13日 - 1942年6月15日

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.