那珂 (軽巡洋艦)

日本海軍の川内型軽巡洋艦3番艦 ウィキペディアから

那珂(なか)は、日本海軍の軽巡洋艦[5]。川内型軽巡洋艦の3番艦[6]。艦名は栃木県から茨城県へと流れて太平洋に至る那珂川に因んで命名された[7]。進水時に発行された絵葉書には那珂川と、茨城県の名所の一つ筑波山が描かれた[8]。

| 那珂 | |

|---|---|

| |

| 基本情報 | |

| 建造所 | 横浜船渠[1] |

| 運用者 | 大日本帝国海軍 |

| 艦種 | 二等巡洋艦(軽巡洋艦) |

| 級名 | 川内型 |

| 艦歴 | |

| 発注 | 1920年計画 |

| 起工 |

1922年6月10日(公表日)[1] 1922年6月14日(実際)[2][3] |

| 進水 | 1925年3月24日[1] |

| 竣工 | 1925年11月30日[1] |

| 最期 | 1944年2月17日沈没 |

| 除籍 | 1944年3月31日 |

| 要目 | |

| 基準排水量 | 5,195英トン |

| 常備排水量 | 5,595英トン |

| 全長 | 162.46m |

| 最大幅 | 14.2m |

| 吃水 | 4.8m(常備) |

| 主機 | 三菱パーソンズ式オールギアードタービン4基4軸 |

| 出力 | 90,000馬力 |

| 速力 | 35.3ノット |

| 乗員 | 竣工時定員446名[4] |

| 兵装 |

竣工時 50口径14cm単装砲6門 61cm4連装魚雷発射管2基8門(九三式酸素魚雷16本) 八九式12.7cm連装高角砲1基2門 九六式25mm三連装機銃2基6門 九六式25mm連装機銃2基4門 九三式13mm連装機銃1基2門 九四式爆雷投射機1基 爆雷投下軌条2基 呉式二号三型改一射出機1基 水上機1機 21号電探 |

| 装甲 | 水線64mm、甲板29mm |

| 搭載機 | 1機 |

艦内神社は、那珂川河口に近い大洗磯前神社が祀られており、その境内には戦没乗組員を追悼する忠魂碑がある[9][10]。

太平洋戦争序盤は第四水雷戦隊旗艦として活動した。1942年(昭和17年)4月のクリスマス島攻略作戦で損傷。復帰後は第十四戦隊旗艦として輸送・護衛任務に従事した。1944年(昭和19年)2月17日、軽巡洋艦阿賀野救援のため出動したところトラック島空襲に遭遇、アメリカ海軍空母機動部隊艦載機の攻撃を受けて沈没した[11]。

艦歴

要約

視点

建造経緯

大正時代の日本海軍は、排水量7000トン以上の巡洋艦を「一等巡洋艦」、7000トン未満の巡洋艦を「二等巡洋艦」と類別していた(大日本帝国海軍艦艇類別変遷)[12]。 1921年(大正10年)3月19日、建造予定の二等巡洋艦4隻(川内型軽巡洋艦)に、それぞれ加古、那珂、川内、神通の艦名が与えられる[13]。6月9日、4隻(加古、那珂、川内、神通)は二等巡洋艦として艦艇類別等級別表に登録された[14]。 同年9月、日本海軍は知床型給油艦佐多を建造した横浜船渠(後の三菱重工業横浜製作所)に二等巡洋艦1隻(那珂)と砲艦1隻を発注した[8]。

川内は1922年(大正11年)2月26日に長崎三菱造船所で[15]、那珂は横濱船渠で同年6月10日[1][8] もしくは6月14日[2]に、神通は同年8月4日に神戸川崎造船所で[16]、それぞれ起工した。

だが佐世保海軍工廠で建造予定の川内型軽巡加古は同年3月に建造中止の通達があり[17]、10月9日に一等巡洋艦加古型(古鷹型)加古として神戸川崎造船所で建造されることが正式に決まった[18]。これをもって加古は二等巡洋艦(川内型軽巡)から一等巡洋艦に類別変更され、川内型軽巡洋艦は3隻(那珂、川内、神通)となった[19]。

前述のように、那珂は加古型軽巡の2番艦(加古、那珂、川内、神通)として横浜船渠で建造が始まった[1]が、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災で被災[20]。当初の火災は鎮火したものの、桜木町方面からの延焼により横浜船渠は施設の大部分を焼失した[20]。同年10月10日の進水(横浜船渠側によれば9月2日進水計画)[21]を予定して建造最終段階の船体は、盤木の焼失により船台上に落下して右に傾いた[22][23]。復旧の見込みなしと判定される[21][24]。また周辺の工場も大被害を受けた[注釈 1][25]。

日本海軍側は他社に再建造させる意向だったが、横浜船渠側の要請により、同社で再建造することが決まる[26]。旧那珂は解体の上[注釈 2]、川内型3番艦として改めて起工し、1924年(大正13年)5月24日に工事が再開された[26][27]。

1925年(大正14年)3月24日、海軍大臣代理安保清種海軍次官列席のもと[26]、午後4時30分に進水した[28]。最初の起工から約3年が経過した11月30日に就役した[1][26]。その際に艦首形状をスプーン型からダブル・カーブド型に改めている。

呉鎮守府籍[29]となり、1925年(大正14年)12月5日、第一艦隊第三戦隊に編入された[29]。翌1926年(大正15年)12月1日には、第二艦隊第五戦隊に編入された[29]。

美保関事件

→詳細は「美保関事件」を参照

1927年(昭和2年)8月24日、島根県美保関沖の日本海で行われた夜間無灯火演習において、那珂は第五戦隊を編成した(うち第1小隊は重巡洋艦「加古」「古鷹」、第2小隊は「神通」「那珂」)[30]。また那珂には観戦武官として伏見宮博義王が乗艦した[31]。

夜間演習では、第一戦隊(戦艦「長門」「陸奥」)、第三戦隊(軽巡「鬼怒」「阿武隈」)、第四戦隊(戦艦「金剛」「比叡」「伊勢」「日向」)、第六戦隊(軽巡「由良」「龍田」)を仮想敵にみたてて接近中[32]、戦艦伊勢および軽巡由良、龍田等から探照灯照射を受けた第2小隊(神通、那珂)は距離をとるべく右に転舵[33]。すると2隻は後続していた第五戦隊第1小隊(「加古」「古鷹」)および第二水雷戦隊(旗艦:軽巡「夕張」)、第26駆逐隊、第27駆逐隊(「菱」「蕨」「葦」「菫」)の一群に突っ込んだ[34]。神通と、第27駆逐隊2番艦の蕨が衝突(蕨は沈没)。それを避けようとして左に転舵した那珂は、衝突艦を避けようとして右に転舵していた同駆逐隊3番艦の葦の左舷後部に衝突し、両艦ともに大破した。

自力航行可能だった那珂は比叡と古鷹に護衛され舞鶴へ回航され、損傷激しい神通は重巡加古による護衛下で金剛に曳航され、葦は阿武隈に曳航されて、それぞれ帰投した[35]。

のちに、事件当時の神通艦長水城圭次大佐は自決した。これを美保関事件という。修理にあたって神通の艦首は那珂と同様の形状に改められた[25]。

1928年(昭和3年)12月10日、那珂は予備艦となった[36]。1929年(昭和4年)11月30日、第一艦隊第一水雷戦隊に編入[36]。1930年(昭和5年)12月1日、第一艦隊第三戦隊に編入[36]。1932年(昭和7年)2月2日、第三艦隊第三戦隊に編入[36]。同年3月20日、再び予備艦となった[36]。1933年(昭和8年)11月15日、第二艦隊第二水雷戦隊に編入[36]。1934年(昭和9年)11月15日付で横須賀鎮守府に転籍となるとともに警備練習艦となった[36]。

第四艦隊事件

→詳細は「第四艦隊事件」を参照

1935年 (昭和10年) 9月25-27日、那珂は第四艦隊事件に遭遇した。第四水雷戦隊旗艦那珂は第11駆逐隊(初雪、白雪)、第12駆逐隊(白雲、薄雲、叢雲)、第7駆逐隊(潮、曙、朧)、第8駆逐隊(天霧、夕霧)に所属する駆逐艦群を率いて、岩手県沖の太平洋で演習を行なっていた[37]。9月25日、初雪で溺者1名が発生、那珂は「此ノ際油断大敵ナル事ヲ銘記セヨ」と各艦に注意した[38]。

9月26日夕刻、荒天により夕霧が艦首を切断(行方不明27名)、その救援中に初雪よりSOSが発せられた(艦首切断行方不明24名)。夜が明けたのち夕霧は軽巡大井に、初雪は重巡羽黒に曳航され、青森県の大湊軍港へ向かった[39]。この事件で那珂は若干の損傷を受けた[40]。

1935年(昭和10年)11月15日、第二艦隊第二水雷戦隊に編入[36]。1936年(昭和11年)12月1日、予備艦となった[36]。1937年(昭和12年)12月15日、第一艦隊第八戦隊に編入[36]。1938年(昭和13年)12月15日、第二艦隊第二水雷戦隊に編入された[36]。

1939年(昭和14年)11月15日、第二水雷戦隊旗艦は那珂から神通に変更された[41]。那珂は新編の第四水雷戦隊に編入された。11月25日、第一水雷戦隊司令官栗田健男少将は第四水雷戦隊司令官に任命された[42]。栗田は11月29日より那珂に将旗を掲げた[43]。

第四水雷戦隊

1941年(昭和16年)11月26日、那珂は第四水雷戦隊(司令官:西村祥治少将)の旗艦となった。当時の日本は対米英蘭開戦(太平洋戦争)を決意しており、第四水雷戦隊には以下の各駆逐隊が所属していた。

- 第2駆逐隊(司令橘正雄大佐:村雨、五月雨、夕立、春雨)

- 第4駆逐隊(司令有賀幸作大佐:嵐、萩風、野分、舞風)

- 第9駆逐隊(司令佐藤康夫大佐:朝雲、夏雲、峯雲、山雲)

- 第24駆逐隊(司令平井泰次大佐:海風、山風、江風、涼風)

だが第4駆逐隊は、東南アジア攻略を担当する南方部隊指揮官近藤信竹第二艦隊司令長官が率いる南方部隊本隊(旗艦愛宕)に引き抜かれる形で同部隊に所属しており、第四水雷戦隊の直率下にはなかった[44]。

なお、太平洋戦争が起きなければ第2駆逐隊と第24駆逐隊は第四水雷戦隊(四水戦)から第一水雷戦隊(旗艦阿武隈)へ転出[45]、その代わりに朝潮型駆逐艦4隻の第8駆逐隊(朝潮、満潮、大潮、荒潮)および夕雲型駆逐艦を基幹とする第10駆逐隊(秋雲、夕雲、巻雲、風雲)が四水戦に配備され那珂の指揮下に入る予定であった[46][47]。

太平洋戦争緒戦では、米領フィリピン占領をめざす比島部隊第二急襲隊の一隻としてビガン攻略に参加した[48]。第四水雷戦隊の一部(那珂および駆逐艦村雨、夕立、春雨、五月雨、朝雲、夏雲、峯雲)などからなる第二急襲隊は上陸部隊を乗せた船団を護衛して12月7日に台湾の馬公より出撃した[49]。12月10日に目的地に到着し、上陸部隊は飛行場を占領した[50]。同日、アメリカ陸軍のB-17爆撃機8機とP-40EおよびP-35戦闘機がビガンに来襲[51]。第十号掃海艇が沈没するなど日本側の艦船に被害が生じた[52]。那珂は至近弾により死者2名負傷者7名を出した[52]。12月12日に第四水雷戦隊はビガンを離れた[53]。馬公へ戻る途中、12月13日にアメリカ潜水艦セイルフィッシュを発見し、那珂も爆雷攻撃を行った[54]。

続いてリンガエン湾への上陸作戦に参加。上陸部隊を運ぶ船団は3つに別れ、それぞれ第一護衛隊から第三護衛隊が護衛する計画であった[55]。第四駆逐隊、第二十四駆逐隊および山雲を除く第四水雷戦隊は漁船5隻と共に第二護衛隊を編成した[56]。第二護衛隊は輸送船32隻を護衛して12月18日に馬公より出撃[57]。3つの部隊は途中で合流してリンガエン湾へと向かい、12月22日に船団は投錨して上陸が行われた[58]。海上では潜水艦の発見が相次ぎ、那珂、村雨、五月雨も潜水艦を探知して攻撃を行った[59]。同日、第四水雷戦隊は馬公へ向かった[60]。

12月26日に比島部隊の大半は、オランダ領東インド制圧を担う蘭印部隊となり、第四駆逐隊を除く第四水雷戦隊などは西方攻略部隊の第一護衛隊を編成[61]。蘭印攻略部隊はダバオに集合予定で、那珂は1942年1月2日にダバオに到着した[62]。那珂はタラカン、バリクパパン攻略に参加した。

タラカン攻略部隊は1月7日にダバオから出撃し、1月10日にタラカンに到着した[63]。1月12日にタラカンの守備隊司令官より降伏の申し出があった[64]。これを受け掃海隊が掃海作業に向かったが、第十三号掃海艇と第十四号掃海艇が砲台からの砲撃により撃沈された[65]。この戦闘は那珂や第二駆逐隊から目撃されていたが、敵が降伏したものと思っていたなかで起きた短時間の戦闘であったことや、機雷が敷設されている場所であったことから救援は行なえなかった[66]。

→詳細は「バリクパパン沖海戦」を参照

続いてバリクパパン攻略が行われた。攻略部隊は1月21日にタラカンより出撃し、途中空襲で被害が出たものの1月23日に目的地に到着した[67]。24日0040分、悪天候のため浮上中であったオランダ海軍の潜水艦K XVIIIが那珂に対して魚雷4本を発射した[68][出典無効]。00時45分、那珂南西約1kmに停泊していた輸送船敦賀丸が被雷して沈没[69]。西村提督は那珂と駆逐隊および哨戒艇部隊に対しK XVIIIの追跡を命じたが、失敗に終わった。この後、那珂および第2駆逐隊・第9駆逐隊は泊地東海面の哨戒を実施するが、北上してきたアメリカ海軍第5任務部隊の駆逐艦4隻(ジョン・D・フォード、ポープ、パロット、ポール・ジョーンズ)が、護衛のいなくなった船団を攻撃して輸送船を撃沈している事に気付かなかった[69]。米艦隊が脱出したのち、西村提督は「敵潜水艦、魚雷艇ニ対シ警戒ヲ厳ニセヨ」と下令している[69]。船団は輸送船5隻沈没(敦賀丸、呉竹丸、須磨浦丸、辰神丸)、哨戒艇37号沈没、輸送船2隻(球磨川丸、朝日山丸)損傷という大きな損害を受けた[69]。本海戦(日本側呼称バリクパパン沖海戦、連合国軍呼称マカッサル海戦)は、アメリカ海軍にとって太平洋戦争緒戦における数少ない勝利であり、大々的に宣伝した[68]。

1月30日に那珂は第二駆逐隊(駆逐艦1隻を除く)とともにバリクパパンを離れ、2月2日にリンガエン湾に到着[70]。続いて2月8日から第48師団を乗せた船団を護衛した[71]。船団は2月13日にホロに着いた[71]。

スラバヤ沖海戦

→詳細は「スラバヤ沖海戦」を参照

1942年2月末、ジャワ島占領のためジャワ島東部へ陸軍第48師団と坂口支隊を輸送することとなり、第五戦隊(那智、羽黒、妙高)、第二水雷戦隊(旗艦:神通)、第四水雷戦隊(旗艦:那珂)などからなる護衛艦隊がその護衛についた[72]。

2月27日、輸送艦隊はマカッサル海峡を南下してジャワ海を航行していた[73]。連合国軍のABDA艦隊はこれを迎撃すべくスラバヤを出撃したが、連日の戦闘配置により乗員の疲労が高まっていたこともあり、カレル・ドールマン司令官は補給のため、いったん艦隊をスラバヤへ帰投させることにした。基地航空隊から「敵巡洋艦五隻、駆逐艦六隻接近」の報告を受けた第五戦隊司令官高木武雄少将は、第五戦隊(那智、羽黒)と第二水雷戦隊(神通、第16駆逐隊「雪風」「時津風」「初風」「天津風」および臨時編入艦「潮」「漣」「山風」「江風」)、第四水雷戦隊の各隊に戦闘準備を下令した[73]。12時5分(現地時間。以下同じ)、那智の水上偵察機が連合軍艦隊を発見し日本艦隊に位置を通報した。第四水雷戦隊も輸送船団の護衛を若鷹に任せて、敵艦隊に向かう第五戦隊に合流しようとしたが、連合軍艦隊が輸送船団の攻撃に向かっているのか、帰投しようとしているのか判断しかねており、四水戦は反転していったん輸送船団護衛に戻った[73]。

一方、連合軍艦隊はスラバヤに入港しようとしたところ日本軍船団発見の報を受けて反転。日本艦隊も那智機の報告を受けて敵艦隊との会敵予想針路を取った[73]。第四水雷戦隊は那智機の電報を受信するのが遅れ、西村司令官は船団護衛を第24駆逐隊司令と指揮下2隻(海風、夏雲)に任せると那珂と第9駆逐隊(朝雲、峯雲)および第2駆逐隊(村雨、五月雨、春雨、夕立)を率い、第五戦隊と第二水雷戦隊の後を追って予想会敵地点へ向かった[73]。

16時(1750)ごろ第四水雷戦隊は戦闘戦域に到着し、退避する神通以下第二水雷戦隊の前を突っ切って連合国軍艦隊に接近した[74]。四水戦は距離15,000mで一斉に27発の魚雷を発射、神通は四水戦の外側から魚雷4本を発射したがいずれも命中前に爆発してしまったものの、日本側は大口径砲か機雷の爆発とみて混乱する[74]。遠距離砲戦を繰返しながら時間が経過していくうち、連合軍艦隊が態勢を立て直すために変針したのを見て、高木少将は「全軍突撃セヨ」を下令した[74]。日本艦隊は、四水戦―二水戦―第五戦隊という順番で突撃を開始[75]。旗艦那珂は連合軍艦隊に距離12000mまで近づくと魚雷4本を発射して避退、四水戦の子隊である第2駆逐隊(村雨、五月雨、夕立、春雨)と第9駆逐隊(朝雲、峯雲)は更に接近した[75]。第2駆逐隊は距離10000〜7500mで魚雷を発射、佐藤康夫9駆司令指揮下の第9駆逐隊(朝雲、峯雲)は距離6000mまで近づいて魚雷を発射したが、これらは命中しなかった[75]。しかしドールマン少将が英重巡エクセターを避退させるために英駆逐艦2隻(エレクトラ、エンカウンター)に攻撃を下令し、英駆逐艦2隻と第9駆逐隊(朝雲、峯雲)は3000mで砲戦を交えた[75][76]。第9駆逐隊(朝雲、峯雲)はエレクトラを撃沈、エンカウンターを避退させたが朝雲も損傷した[76]。この頃の戦闘海域は砲煙と煙幕と日没が重なって視界は極度に悪化、日本艦隊司令官達は輸送船団の反転と、配下駆逐隊の集結を命じた[75]。スラバヤ沖海戦はその日の日没後、および3月1日にも戦闘があったが、これらに四水戦は関わっていない。

3月、第四水雷戦隊はジャワ島とセレベス島の間の海域の哨戒任務に就いた。

クリスマス島攻略作戦

→詳細は「日本軍のクリスマス島占領」を参照

3月末から4月初めにかけて那珂はクリスマス島攻略作戦に参加した。

3月15日、第十六戦隊司令官原顕三郎少将(3月10日まで第五水雷戦隊司令官)を指揮官とするクリスマス島攻略部隊が正式に編成され、3月31日の攻略を目指した[77]。主隊/第十六戦隊(名取、長良)、警戒隊(司令官西村祥治少将:第四水雷戦隊那珂、第9駆逐隊第1小隊《峯雲、夏雲》、哨戒艇2隻、球磨川丸、君島丸)、第24特別根拠地隊分遣隊、補給部隊(あけぼの丸)、さらに第16駆逐隊天津風という兵力部署であった[77]。

攻略作戦中の3月31日早朝、軽巡3隻(名取、長良、那珂)は水上偵察機を投入して偵察・哨戒と対地支援攻撃を行い、また那珂は艦砲射撃を行なった[78]。午前8時、クリスマス島守備隊は白旗を掲げ、警戒隊・輸送船は入泊して陸戦隊の揚陸を開始する[78]。20時30分、天津風が到着して対潜哨戒に加わった[78]。

日本の船団はアメリカ潜水艦サーモンに発見され、その情報は潜水艦シーウルフへと伝えられた[79]。シーウルフは3月31日に那珂に対して4本、4月1日に名取に対して3本の魚雷を発射したが、これらは命中しなかった[80]。シーウルフは4月1日には那珂に対して2度目の雷撃も行い、残っていた魚雷2本を発射して1本を命中させた[81]。 4月1日18時4分、那珂は第九駆逐隊第一小隊とともにクリスマス島北方海面を哨戒中に雷撃を受け、右舷中央部缶室に魚雷が命中[82]。 一時航行不能となり2隻(天津風、哨戒艇34号)が護衛した[82]。那珂は名取に曳航され、第九駆逐隊第一小隊と天津風の護衛でバンタム湾へ向かった[83]。途中で那珂は自力航行可能となり、4月3日昼過ぎにバンタム湾に到着した[83]。

クリスマス島攻略部隊は4月3日、名取のバンタム湾到着をもって解散(那珂、夏雲、峯雲は4月2日附で除かれる)[84][85]。四水戦(那珂、夏雲、峯雲)は4月6日にバンタム湾を経ちシンガポール(日本軍占領期の呼称は「昭南島」)へ移動した[86]。4月10日着後、西村司令官は那珂を工作艦朝日に托し、第四水雷戦隊旗艦を駆逐艦夏雲に変更して内地へ向かった[87]。

また艦隊の再編により第24駆逐隊(海風、江風、山風、涼風)は第一水雷戦隊へ転出、第8駆逐隊(朝潮、荒潮、《大潮、満潮》5月15日除籍[88])が第四水雷戦隊に編入された。那珂修理中の5月9日、軽巡洋艦由良が第四水雷戦隊に編入された[89][90]。5月20日、四水戦旗艦は夏雲から由良に変更される[91]。

一方、那珂は6月3日にシンガポールを出発[92]。台湾の馬公を経由して12日に横須賀帰着[93][94]。15日附で第四水雷戦隊から除かれた[95]。6月21日、舞鶴に到着[96]。舞鶴海軍工廠での修理に入った。

当時の舞鶴海軍工廠は、秋月型駆逐艦2隻(秋月、初月)、夕雲型駆逐艦複数隻、島風型駆逐艦島風の建造[97]、軽巡洋艦や駆逐艦複数隻(薄雲、大潮、霞《8月13日舞鶴着》[98]、不知火《9月3日舞鶴着》[99]、初春《11月6日舞鶴到着》[100]。)等の修理整備工事を抱えており[96]、那珂の修理と改造もその中で行なわれた。近代化改装にあたっては、5番主砲が撤去され、5番主砲の位置には12.7cm連装高角砲1基が搭載された。小発動艇を4隻搭載、中甲板以下の舷窓を閉塞するなど、輸送作戦や対空戦闘に対応する改修を実施して、その訓練に従事する[101]。1943年(昭和18年)3月31日、修理完成[102]。

第十四戦隊

1943年(昭和18年)4月1日、那珂と五十鈴の軽巡2隻で第十四戦隊が新編された[103]。ただし五十鈴は第三次ソロモン海戦等で受けた損傷を横浜で修理中だった[104]。第十四戦隊は第四艦隊に編入され、4月2日に司令官伊藤賢三少将は那珂に将旗を掲げた[105]。那珂は4月25日に空母2隻(雲鷹、冲鷹)を護衛して横須賀を出発し、4月30日にトラック島に着いた[105]。

敵潜水艦の跳梁等から警戒が下令されると、那珂は5月18日にヤルートへ進出し、マーシャル諸島・ギルバート諸島方面への敵来襲に備えた[106]。那珂は6月18日にトラックに戻った[105]。

敵潜水艦による被害増加に対し、戦艦「大和」や第十四戦隊などの水偵をパラオへ派遣して対潜掃蕩にあたらせる命令が6月21日に出された[107]。それによってパラオへ向かった那珂の搭載機は、7月4日にソロール島で故障し、使用不能となった[108]。

6月22日より、第十四戦隊はトラック島からナウルへの兵員輸送を命じられた[109][110]。この輸送作戦のため、第四水雷戦隊より軽巡長良、第16駆逐隊(雪風)と第17駆逐隊(浜風、谷風)、第27駆逐隊(有明:22日附で時雨と交代)が選抜され、第十四戦隊(那珂、五十鈴)と行動を共にする[109]。第一次輸送隊(那珂400名、五十鈴453名、浜風70名、谷風70名)は22日、第二次輸送隊(長良350名、雪風70名)は23日、第三次輸送隊(時雨69名、駆潜艇28号、秋葉山丸50名)は24日にそれぞれトラック泊地を出発、25日-26日-29日ナウル着、28日午前-28日午後-7月3日トラック泊地帰着という輸送任務を達成した[109][111]。

続いて那珂と駆逐艦朝凪はミレ増強部隊約600名を乗せて7月17日にトラック島を出発し、ミレへ輸送した[112]。

8月15日、アメリカ軍はベララベラ島に上陸を開始、ニュージョージア島の戦いは緊迫の度合いを増した[113]。同日より五十鈴はラバウル方面に緊急輸送を実施した[113]。8月25日、那珂と高雄および第24駆逐隊(海風、涼風)という戦力でラバウルへの輸送任務を実施[114]。29日にトラックへ戻った[113][115]。9月は3日から兵員輸送を担う輸送船2隻(日枝丸、富士山丸)をトラック島からクェゼリンへ護衛する[116]。さらに第7駆逐隊の漣が途中まで同行した[116]。7日にクェゼリンへ到着、引き続きマロエラップへの兵員輸送に従事[116][117]。12日、那珂と駆潜艇2隻、輸送船香取丸等は北緯08度23分 東経165度12分にて米潜水艦パーミットの雷撃により損傷した特務艦知床と特設航空機運搬艦富士川丸の救援に赴いた[117][118]。なお救援中にパーミットから雷撃されたが、魚雷は那珂左舷30mを通過するなどして、命中しなかった[119]。知床は香取丸に曳航されてクェゼリンへ向かい、富士川丸は自力でルオット(ロイ=ナムル島)へ向かった[118]。19日からはミレ、ウオッゼへの兵員輸送を行なった[120]。

10月5日、連合艦隊司令長官は、第十四戦隊司令官伊澤少将を指揮官として陸軍第十七師団の南東方面派遣任務「丁四号輸送部隊」の編成を下令した[121]。那珂を旗艦とする部隊戦力は、第十四戦隊(那珂、五十鈴)、軽巡2隻(木曾、多摩)、駆逐艦3隻(野分、舞風、山雲)、輸送船団(栗田丸、日枝丸、護国丸、清澄丸)であった[121][122]。上海から回航された第一輸送部隊(木曾、多摩)はトラック泊地で駆逐艦卯月を合同後、ラバウルへ向かうが爆撃により木曾は損傷[123]、駆逐艦2隻(卯月、五月雨)の救援を得てラバウルへたどりついた[121][124]。23日附で軽巡2隻(木曾、多摩)は丁四号輸送部隊から除かれた[125]。

第二輸送隊(那珂、五十鈴、山雲、護国丸、清澄丸)は10月11日にトラック泊地を出発し、中国大陸の上海市へ向かった[121]。途中、五十鈴は被雷した給糧艦間宮の救援に向かい、艦隊から分離した(18日上海着)[126][127]。10月21日、第二輸送隊はトラックを出発[121]。10月22日、輸送船団は東シナ海で敵潜に襲撃された[128]。2隻(那珂、山雲)は爆雷攻撃を行った[129]。この米潜水艦はシャード (USS Shad, SS-235) であった。那珂右舷側に魚雷1本が命中していたが、不発だったという[130]。28日、トラック泊地へ到着する[121]。

同地にて戦力の再編が行なわれ山雲は第三輸送隊(野分、舞風、日威丸、神威丸)に編入、代艦として第17駆逐隊の陽炎型駆逐艦2隻(磯風、浦風)が第二輸送隊へ編入され、那珂の指揮下に入った[121][131]。11月1日、第二輸送隊はトラックを出港した[132]。11月3日、第二輸送隊はカビエンの北60浬にてアメリカ第13空軍所属B-24爆撃機のべ40機[要出典]の空襲を受け、機銃掃射により那珂は十四戦隊首席参謀以下戦死7名・重傷者20名という損害を出し、ほかに特設巡洋艦清澄丸が被弾浸水して航行不能となった[133][134]。

空襲後、五十鈴は清澄丸の曳航を実施、3隻(那珂、磯風、水無月《途中合流》)はその警戒と護衛にあたった[135]。4日0時40分、秋月型駆逐艦若月が合流するが、同艦は午前4時に分離してラバウルへ向かった[136]。伊澤少将は健在艦2隻(浦風、護国丸)を分離、先行してラバウルに向かわせた[121][137]。

11月4日午前7時、カビエンに到着[138]。ラバウルより到着した軽巡夕張を含め、各艦は清澄丸搭載物件と兵員を転載した[121]。同日、五十鈴と磯風は触雷して小破[139][140]。磯風はカビエンに残置された[141]。ラバウルへは那珂、五十鈴、夕張、水無月が向かった[121]。同日附をもって第17駆逐隊(磯風、浦風)は南東方面部隊に編入され、第十四戦隊の指揮下を離れた(磯風は内地回航、浦風はラバウル残留)[142]。

輸送船団は11月5日にラバウルに到着したが、ちょうどその日にラバウル空襲があり、ラバウル停泊中の重巡洋艦部隊(指揮官栗田健男中将:旗艦愛宕、摩耶、高雄、最上、筑摩、阿賀野、第二水雷戦隊各艦)は大損害を受けた[143]。第十四戦隊(那珂、五十鈴)は被害なく対空戦闘を実施、撃墜15機(重複含む)を記録している[144]。

11月6日に第十四戦隊と護国丸はラバウルを出発し、9日にトラックへ戻り原隊へ復帰した[145][146]。改編第三次輸送隊(野分、舞風、山雲、日枝丸、日威丸、神威丸)は11月3日にトラック泊地を出発したもののラバウル大規模空襲やアメリカ軍潜水艦に反復攻撃された事などから、命令によりトラック泊地へ引き返した[147]。9日になり、第4駆逐隊(野分、舞風、山雲)は輸送船日枝丸を護衛して再びラバウルへ向かった[148]。

→詳細は「タラワの戦い」を参照

11月21日、アメリカ軍はギルバート諸島・タラワ環礁へ攻撃を開始、「タラワの戦い」が始まった[149]。連合艦隊は第四艦隊長官を指揮官として、タラワ増援部隊を編成した。支援部隊(第四戦隊、第七戦隊、第八戦隊、第二水雷戦隊)、南洋方面航空部隊、補給部隊(第十駆逐隊、東亜丸、富士山丸)と共に、輸送部隊(指揮官伊澤少将:第十四戦隊《那珂、五十鈴》、長良、第6駆逐隊《雷、響》)、先遣隊潜水艦9隻という戦力が作戦に組み込まれた[149]。21日、第十四戦隊はトラックを出発、22日にポナペ島に到着して陸軍部隊を収容、25日にクェゼリンに到着した[150]。26日までに軽巡長良、第6駆逐隊(雷、響)はクェゼリンに集結、第十四戦隊(那珂)の指揮下に入った[150]。こうしてギルバート方面への逆上陸準備は完了した[150]が、タラワは既にアメリカ軍により陥落させられており、逆上陸作戦は実行されなかった[151]。タラワの陥落と、並行して勃発したギルバート諸島沖航空戦の敗北により、日本軍はこの方面における制海権も制空権も失いかけていた[152]。

このような状況下、陸軍部隊の一部を各方面に転用することになり、3隻(那珂、五十鈴、雷)は28日にクェゼリン発、12月1日にミレへ到着した[151]。12月5日、アメリカ軍空母機動部隊艦載機がルオットを襲撃し、軽巡2隻(五十鈴、長良)を損傷させ、多数の輸送船を撃沈・撃破した(マーシャル諸島沖航空戦)[153]。損傷艦はトラック泊地へ回航された[153]。2隻の損傷により随伴艦は雷のみとなり、2隻(那珂、雷)はポナペ島の陸軍部隊をクサイ島(コスラエ島)へ転進させる輸送作戦に従事する[151]。輸送任務終了後の10日、2隻はトラックに到着してマーシャル方面での行動を終えた[154]。

12月17日、空母瑞鳳がトラック泊地に到着、同艦から基地物件を受け入れた[155]。19日にトラック泊地を出発し、22日にルオット着[155]。その後、アメリカ軍機の空襲によりサイパン輸送作戦は中止、24日にトラック泊地へ戻った[156]。

沈没

1944年(昭和19年)1月10日、第十四戦隊司令官は伊藤賢三少将から清田孝彦少将に交代した[157]。松永市郎(当時は那珂通信長)によれば、那珂は内地帰投の予定だった[158]。2月16日にアメリカ潜水艦スケートの雷撃で、内地へ向け回航中の軽巡洋艦阿賀野がトラック泊地北方で航行不能となり[159]、2月17日午前1時45分に沈没した[160]。那珂は阿賀野救援の下令を受けてトラック泊地を出港したが[161]、途中で阿賀野沈没の連絡を受けてトラック泊地に引き返した[162]。なお、阿賀野の生存者は駆逐艦追風や哨戒艇に救助されている[163]。

→詳細は「トラック島空襲」を参照

2月17日未明、アメリカ海軍第58任務部隊がトラック島を空襲した。トラックへ入泊寸前(北水道を航行中)だった那珂は空襲警報を受けて反転、外洋に出ようとした[164]。だが、既にアメリカ軍空母機動部隊に捕捉されており、午前7時に爆装の艦上攻撃機(艦攻)が約20機、9時に艦上爆撃機(艦爆)が十数機、正午に艦爆・艦攻約20機、午後2時に艦爆4機の反復攻撃を受けてしまう[159]。当時の天候は全曇でうねりが高く、アメリカ軍機は雲を利用して攻撃をかけてきたという[164]。空母バンカー・ヒルおよびカウペンス 艦載機部隊の波状攻撃を受けた[165]。魚雷1本と爆弾1発が那珂の艦中央部に命中[166]、艦前部(艦首から約50m、約1/4)を喪失した[166][167]。前部乗組員は総員退去となり、脱出者はカッターボートで那珂の後部へ移動した[167]。対空戦闘を目撃していた哨戒艇が「那珂は艦橋切断、今なお奮戦中」と打電するほどの対空戦闘を続けたが再び直撃弾を受けて浸水が進み、那珂は午後2時頃に沈没した[166]。地点北緯07度15分 東経151度15分[168]。約240人が戦死し、末沢慶政艦長を含む210人は哨戒艇に救助された。トラック泊地北水道周辺では、空襲と米戦艦部隊の艦砲射撃により第4215船団より3隻(練習巡洋艦香取、駆逐艦舞風、特設巡洋艦赤城丸)が沈没、駆逐艦1隻(野分)のみサイパン方面へ脱出した[169]。第4215船団と同時刻に北水道を通過した第27駆逐隊(時雨、春雨)は空襲により損傷しつつもパラオ方面へ脱出していった[170]。

2月28日、末沢慶政大佐は那珂艦長の職務を解かれた[171]。

3月4日、第十四戦隊は解隊され、清田少将(十四戦隊司令官)は横須賀鎮守府附となった[172][173]。

3月31日、トラック島空襲で沈没した艦艇群(那珂、阿賀野、舞風、太刀風、追風、文月)等は同日附で除籍された[174]。また、川内はブーゲンビル島沖海戦、神通はコロンバンガラ島沖海戦で既に沈没しており、那珂の沈没により川内型軽巡洋艦3隻は全隻喪失、艦艇類別等級別表からも除籍された[175]。

歴代艦長

※『艦長たちの軍艦史』166-169頁、『日本海軍史』第9巻・第10巻の「将官履歴」及び『官報』に基づく。

艤装員長

- 井上肇治 大佐:1925年4月15日 -

艦長

- 井上肇治大佐:1925年11月30日 - 1926年12月1日

- 中村亀三郎大佐:1926年12月1日 - 1927年4月5日

- 三戸基介大佐:1927年4月5日 - 1927年11月1日

- 毛内効大佐:1927年11月1日 - 1928年12月10日

- 伴次郎大佐:1928年12月10日 - 1929年11月30日

- 南雲忠一大佐:1929年11月30日 - 1930年12月1日

- 山田定男大佐:1930年12月1日 - 1931年12月1日

- 山本弘毅大佐:1931年12月1日 - 1932年12月1日

- 園田滋大佐:1932年12月1日 - 1933年11月15日

- 後藤英次大佐:1933年11月15日 - 1934年11月15日

- 阿部嘉輔大佐:1934年11月15日 - 1935年5月25日

- 醍醐忠重大佐:1935年5月25日 - 1935年11月15日

- 五藤存知大佐:1935年11月15日 - 1936年12月1日

- 阿部孝壮大佐:1936年12月1日 - 1937年8月2日

- 中邑元司大佐:1937年8月2日 - 1937年12月1日

- 河野千万城大佐:1937年12月1日 - 1938年11月15日

- (兼)宮里秀徳大佐:1938年11月15日 - 1938年12月15日

- 高間完大佐:1938年12月15日 - 1939年11月15日

- 秋山輝男大佐:1939年11月15日 - 1940年10月15日

- 伊集院松治大佐:1940年10月15日 - 1941年8月11日

- 田原吉興大佐:1941年8月11日 -

- 中里隆治大佐:1942年7月10日 -

- 高木伴治郎大佐:1942年10月1日 -

- 今和泉喜次郎大佐:1943年3月25日 -

- 末沢慶政大佐:1944年1月7日 - 1944年2月28日[171]

戦後

艦内神社であった大洗磯前神社には1983年(昭和58年)に忠魂碑が建てられ、那珂が戦没した2月17日には慰霊祭が開催されている[9][10]。

- 大洗磯前神社にある軍艦那珂忠魂碑

(2013年11月4日撮影) - 忠魂碑横の艦影、艦歴、乗組員名簿

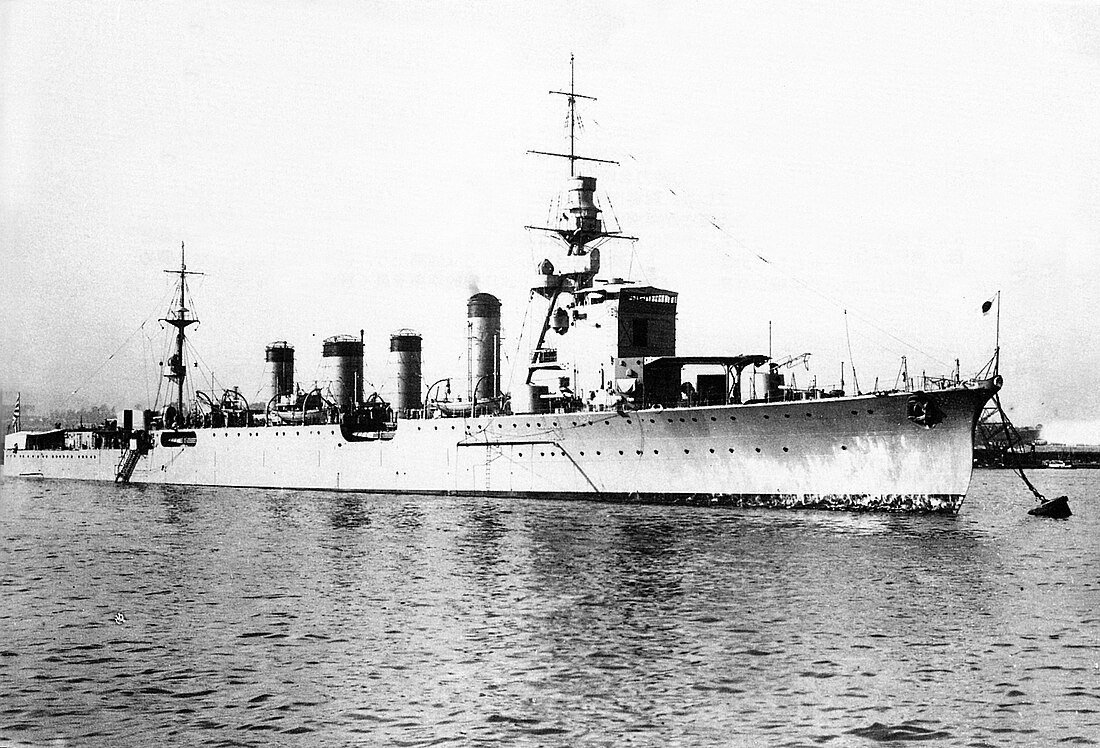

(2013年11月4日撮影) - アメリカ海軍資料にある川内型軽巡の写真

注釈

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.