トップQs

タイムライン

チャット

視点

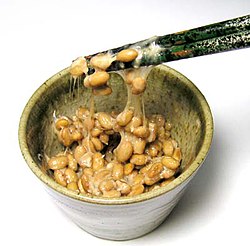

納豆

大豆を納豆菌で発酵させた食品 ウィキペディアから

Remove ads

納豆(なっとう)は、大豆を発酵させて作られる日本の発酵食品。納豆菌で発酵させた「糸引き納豆」と、こうじ菌で発酵させた「塩辛納豆」の二種がある[3]が、一般的に「糸引き納豆」を指す[4]。世界各地にある類似の発酵食品を「(国名・地域名)の納豆」と例えて呼ぶことがある。

大豆を納豆菌で細菌発酵させた発酵食品で、多数の栄養素をバランス良く含む健康食品でもある。和食の基本的な食材の1つとして、日本全国の食品売り場で1年を通して安価(タカノフーズ『おかめ納豆 極小粒ミニ3パック』の場合、65 - 100円程度[5])・容易に入手できる。低コストでありながら高い健康効果が得られるが、特有の癖があるため、人により好き嫌いは分かれる。1日当たりの摂取量は1パック(40 - 50g程度[6])が適量である[7]。食べ過ぎた場合、腹痛や吐き気、婦人科疾患などで健康を損なうことがある[7]。

「納豆」「納豆汁」などは冬の季語である[注釈 1]。一方で、7月10日が「納豆の日」とされている[8]。これは1981年、近畿(関西)での納豆消費拡大のため、関西納豆工業協同組合がなっ (7) とう (10) の語呂合わせで制定したものであり、1992年、全国納豆工業協同組合連合会が改めて「納豆の日」として制定した。

Remove ads

名称

納豆の発音が、「納」の呉音の慣用的発音である「ナッ」と、「豆」の漢音である「トウ」を合わせたものであり、呉音は仏教関係の語の発音に多く用いられている点から、寺院を通じて伝来したという説もある[9]。平安時代中期の『新猿楽記』の中で「精進物、春、塩辛納豆」とあるのが初見で、この『新猿楽記』がベストセラーになったことにより、納豆という表記が広まったとされる。納豆は精進料理として主に禅寺の納所(なっしょ、寺院の倉庫)で作られた食品で、これが名前の由来という説が『本朝食鑑』(1697年刊)という書物に載っている[10]。納所に勤めていた僧侶が納豆作りをしていたので、納所の字をとって「納豆」になったという。ただし『本朝食鑑』では、禅の伝来以前に『新猿楽記』に名があることから寺社起源説には疑問符をつけている[11]。

その他の説としては、壺などに納めた、将軍に納めた、神様に納めたなど、「納めた豆」から納豆と呼ばれるようになったというものがある[12][13]。また、伝統的な糸引き納豆は、大豆を煮たのを冷まして、稲藁を束ねた「苞(つと)」とよばれる包みの中に入れて製造された[14]ことから、稲藁に納めた豆で「納豆」と呼ばれるようになったという説もある。

「本来は豆を腐らせた(発酵させた)ものが豆腐、型に納めたものが納豆だったが、両者が取り違えられた」という名称の由来が語られることがあるが、これは誤った俗説である[15]。納豆が日本独自の食品・名称であるのに対し、豆腐は中国から伝来した食品であり中国でも豆腐と呼ばれており、取り違えられることはあり得ない。

→豆腐の名称の由来については「豆腐 § 名称」を参照

Remove ads

歴史

要約

視点

古代・中世

大豆は縄文時代から栽培が開始されており[16]、稲作も始まっていたが、納豆の起源がその頃まで遡るのかは不明である。糸引き納豆は、煮豆と藁の菌(弥生時代の住居には藁が敷き詰められていた。また炉があるために温度と湿度が菌繁殖に適した温度になる)がたまたま作用し、偶然に糸引き納豆が出来たと考えられているが、起源や時代背景については様々な説があり定かではない。

塩辛納豆は古い漢語では豉(し)と呼ばれ、中国大陸では紀元前2世紀頃の遺跡からも出土があり[4]、今なお豆豉(トウチ)と呼ばれ、中華料理の重要な調味料である。中国では無塩発酵の淡豉(たんし)と加塩発酵の鹹豉(かんし)に分かれており、日本には鹹豉が奈良時代頃に伝来したとされ、元来は調味料の一種であった[17]。豉は和名では「くき」と読まれており[18]、古い史料では「久喜」(くき)の名で言及されている[注釈 2]。正倉院文書の西暦770年(神護景雲4年)や771年(宝亀2年)の記録によれば、豉は末醤の2.5倍から4倍と高価な品だった[19]。奈良時代の豉は、末醤や荒醤と同じく調味料だったと思われる[20]。鑑真の伝記『唐大和上東征伝』(779年)には、経典とともに鹹豉を持ち込んだという記録がある[17]。

平城京や平安京の木簡によれば、武蔵国や相模国で豉が生産され、貢物として都に送られていた。平安時代中期の『延喜式』の記述からは、豉が固形物である点、保存がきく点、乾燥した品である点、升などの容積で計った点などが分かる[19]。『延喜式』には豉の製造法も記録されており、大豆と海藻を素材にしている。この豉は、現代の糸引き納豆に近いとする説もある[20]。なお、「塩豉」のほかに「淡豉」という名のものがあったらしいが、これは平安時代以降に姿を消している[21]。

納豆という語句が確認できる最古の書物は、11世紀半ば頃に藤原明衡によって書かれた『新猿楽記』である。同作中に「腐水葱香疾大根舂塩辛納豆」という記述があり、平安時代には納豆という言葉が既に存在していたことが確認できる。この記述の読み下しには諸説あるが(「舂塩辛」「納豆」、「舂塩」「辛納豆」、「大根舂」「塩辛納豆」、「辛納豆=唐納豆」など)、これが糸引き納豆を指すのか、または塩辛納豆を指すかなどについて複数の解釈がある[22]。

北宋や南宋に渡航した仏教僧たちが塩辛納豆を持ち帰り、再度国内に紹介した。寺院内でも盛んに生産したことから、これらは寺納豆とも呼ばれるようになった。こうした伝統を持つものが今でも京都の大徳寺(大徳寺納豆)、天龍寺、一休寺や浜松の大福寺などで作り続けられており、名物として親しまれている。このうち浜松地方で作られる塩辛納豆は浜納豆の名称で販売されている[18]。

南北朝時代、丹波山国荘の常照皇寺にいた光厳法皇が村人に藁包納豆(山国納豆)の製法を伝えた記録が残る[23]。室町時代になると、糸引き納豆が広く知られるところとなり、日常食として消費されるようになるとともに、「納豆」という言葉もまず糸引き納豆を意味するように変化していったとされる。「納豆」の語で糸引き納豆を指したことが明らかな史料で、現存する最古のものは、15世紀の御伽草子『精進魚類物語』である[11][24]。文中に、納豆を擬人化した武士「納豆太郎糸重」が登場する[25]。他方で、主に調味料として用いられた塩辛納豆は、味噌にとって代わられるようになった。

近世

日本を訪れたイエズス会の宣教師が作った『日葡辞書』(1605年)には、「Natto(納豆)」や「Natto jiru(納豆汁)」も収録されている[26]。料理書である『料理物語』(1635年)には、納豆汁に入れる具材として青菜や小鳥の肉、吸口としてカラシ、ユズ、ニンニクを挙げている[27]。

江戸時代では、京都や江戸において「納豆売り」が毎朝納豆を売り歩いていたが、製法は容器に付着した納豆菌による自然発酵で行われていたため、不安定であったと考えられている[23]。江戸時代後期の風俗や事物を記録した『守貞謾稿』には納豆について書かれており、大豆を煮て熟成させて作るとあり、醤油をかけて食べたり納豆汁として食べていた。江戸時代の風俗事典『人倫訓蒙図彙』に書かれた納豆売りは、叩納豆と呼ばれる叩いて平たくした納豆を青菜とともに売っており、手早く納豆汁が作れるように工夫されていた[28]。

納豆は9月以降に売られる季節商品だったものが、次第に時期が早まって1年中売られるようになった。また、自家製の納豆が多かった頃は田畑の畦で畦豆と呼ばれる豆を育てて納豆の材料にしていた[注釈 3][29]。

近代以降

朝に納豆を売り歩く商売は、明治以降も続いた。学生、女性、老人が納豆売りになった他、子供が学校に行く前に働いて収入を得られる仕事でもあった[注釈 4] [31]。筆者未詳の『納豆考』(1873年-1883年)によれば、当初はザル(笊)に入れて笊納豆を売っていた。東京で納豆を売る際には、問屋から納豆を仕入れる他に、ザルを銭貨400文で借り、納豆を計る小升を銭200文で借りた。1873年(明治6年)頃から藁苞に入れた苞入納豆を売るようになり、笊納豆よりも安くて味がよかったとされる[32]。

1894年(明治27年)の矢部規矩治による納豆の研究[33]以降、数多くの研究が行われた。1918年(大正7年)に半澤洵が純粋培養した納豆菌によって安定的かつ衛生的な製造方法が報告され[34]、1919年(大正8年)に「納豆容器審査改良会」を設立し、工場生産品の流通が始まった[35][23][36]。

それを「大学納豆」と称して売り出し近代納豆の始まりとなる。「大学納豆」をいち早く取り入れてベンチャー企業を起こし、1920年(大正10年)に半澤式納豆製造の産業化を行ったのが宮城野納豆製造所(仙台市)の創設者で後の初代全国納豆協同組合連合会会長の三浦二郎である[37] [38] [39] [40]。以降、納豆菌「宮城野株」は市販の納豆の始祖株となる三大株(宮城野株、高橋株、成瀬株)の内の一つ[41]。

1933年(昭和8年)6月、群馬県高崎市で納豆による集団食中毒が発生。住民約300人が中毒症状を起こし、6人が死亡した[42]。

第二次世界大戦中は軍用食として、終戦後は日本人を救う栄養食として食べられ[注釈 5]、日本に納豆が普及していった。常食される地域は長らく偏りがあった。1960年代以降の冷蔵輸送技術の発展と普及により[43]流通量が拡大し、全国的に見られるようになった。

2007年1月7日に放送された教養番組『発掘!あるある大事典2』で、納豆の摂取はダイエットに効果があると大幅にデータを捏造して紹介されたことから、多くの店舗で一時品薄状態や売り切れになった[44] [45]。

Remove ads

栄養・効果

要約

視点

血液凝固因子を作るのに不可欠なビタミンKや大豆由来のタンパク質が豊富であり、現在でも上質なタンパク質源とも言える。食物繊維は100グラム中に4.9 - 7.6グラムと豊富に含まれる[46]。食物繊維はオリゴ糖等と共にプレバイオティクスと呼ばれる腸内環境に有用な成分であり、納豆菌はプロバイオティクスと呼ばれ、これも腸内環境に有用と考えられている。納豆には抗菌作用が認められ、抗生物質が見出される以前は、赤痢[47]、腸チフス[48]、病原性大腸菌などの増殖を抑制する[49]作用があることから、腹痛や下痢の治療に用いられていた事がある[48]。納豆に含まれるジピコリン酸は抗菌作用を有し、溶連菌、ビブリオ、病原性大腸菌などへの抗菌効果が認められている[50]。納豆菌には虫歯菌や歯周病菌の働きを抑制する効果があるので虫歯や歯周病を予防する効果がある事が知られている[51][52][53][54]。

納豆の摂取量が多いほど循環器疾患死亡リスクが低いとの報告がある[55]。

納豆には血栓を溶かす酵素が含まれており[56]、納豆から単離したナットウキナーゼを経口投与したイヌにおいて血栓の溶解が観察されたという報告がある[57]。

納豆に含まれるビタミンK2は骨タンパク質の働きや骨形成を促進することから、ビタミンK2を多く含む納豆が、特定保健用食品として許可されている[58]。納豆を多く食べる習慣のある地方では、納豆をあまり食べない地方よりも骨折が少ないことが知られており、納豆に含まれるビタミンK2が骨折を予防する因子と考えられる[59]。また、ポリグルタミン酸にはカルシウムの吸収促進効果があるため、納豆から抽出されたポリグルタミン酸が特定保健用食品として許可されている[60]。納豆菌の一部には、安定した芽胞のまま腸内まで生きて到達してビフィズス菌を増やし腸内環境を正常化する効果があることから、そのような効果を持つ納豆が特定保健用食品として認可されている[61]。

→大豆としての栄養・効果については「ダイズ § 健康への影響」を参照

多くのマメ科植物の種子と同様に、ダイズ種子中には有毒なタンパク質性のプロテアーゼ・インヒビターやアミラーゼ・インヒビターやレクチンが含まれているため、生食はできない。そのため、加熱してプロテアーゼ・インヒビターやアミラーゼ・インヒビターを変性・失活させて消化吸収効率を上げている。なお、加熱してもプロテアーゼ・インヒビターの失活は十分ではないので、納豆菌などを繁殖させて納豆菌の分泌するプロテアーゼによってダイズ種子中のタンパク質を分解させると、タンパク質の消化吸収効率が増大する。

米飯食、米飯+大豆食、米飯+納豆食で食後血糖値を比較したところ、米飯+納豆食、米飯+大豆食、米飯食の順で血糖値の上昇が少なかった。納豆の水溶性食物繊維や粘性の高い成分が血糖値の抑制に貢献した可能性がある[62]。

『本朝食鑑』には「腹中をととのえて食を進め、毒を解す」とあり、整腸作用[63]は古くから知られている。これは、納豆菌が胃酸に耐えて腸まで生きたまま届くためである[64]。これは納豆菌が極度な温度や胃酸などで生息環境に適さなくなると、芽胞と呼ばれる殻を形成して休眠状態に入るためである。

廃物も利用されている。ニワトリの飼料に加えることで、鶏卵のコレステロールを低減させることが報告されている[注釈 6]。また、冷蔵庫で長期保存すると白いカビのような物が発生するが、これはチロシンというアミノ酸の一種で、風味は変化するが食べても差し支えはない。

イソフラボン (免疫力増強作用・ホルモンバランス正常化作用)、レシチン (整腸・抗菌殺菌効果)、サポニン (抗菌殺菌・高血圧・血栓予防)の効果がある。「納豆食うひと、色白美人」の諺(ことわざ)[注釈 7]があるほど、納豆は整腸効果や満腹効果以外に、良質な栄養源であり健康に役立つ食品である[66]。

必須元素のセレンが大量(234μg/100g)に含まれているとする説[67]があるが、原料の大豆は含有量 17.8 μg/100g なので疑問がある。

納豆菌を使用して発酵させるため、納豆菌特有の発酵時の臭気がある。68種類のにおい成分から構成されている[要出典]。代表的な「ピラジン」は、アーモンドやココア、パン、味噌・醤油、ほうじ茶にも含まれる臭気である。中には「アンモニア」成分も含まれており、発酵が進みすぎたり10℃以上で保管されていたりすると時間と共にアンモニア臭が強くなる[43]。「わら納豆」は藁の臭気、経木で包んだものはその木の臭気が加わる。また、発酵室内で薫煙処理を行う場合もある。納豆を苦手とする人はこの臭気を理由に挙げることが多く、近年では臭気を抑えた製品も市販されている。

医薬品との相互作用

ビタミンK2は、抗凝血薬(ワルファリン)の作用を弱めることから、ワルファリン服用中は、納豆を食べないこと[68][69]。

Remove ads

作り方

要約

視点

一般家庭でも納豆を作ることができる。必要なものは、十分に蒸したあるいは茹でた大豆と納豆菌(納豆そのもので代用可)と、納豆菌が生育する適度な温度(30 - 45℃)、適度な湿度、適度な時間(1 - 2日)、十分な酸素である。適度な温度や十分な時間や酸素がないと納豆にならず煮豆のままとなる。適度な湿度がないと乾燥大豆になり、過剰な時間だと腐敗同然のアンモニア臭に満ちることになる。

自然発酵による伝統製法

伝統的な納豆の作り方は、蒸した大豆を稲の藁苞(わらづと)で包み、40度程度に保温し約1日ほど置いておく。稲藁に付着している納豆菌が大豆に移行し、増殖することによって発酵が起こり、納豆ができあがる。日本における納豆の起源については、「聖徳太子が馬の飼料として残った煮豆を藁で包んで置いたら出来上がった」[70]「後三年の役で農民が供出した煮豆の藁包みが、糸を引きつつ良い香りを放ち始めたので食べられるようになった」[71]「文禄・慶長の役の際に俵詰めした煮豆が載せていた馬の体温で発酵した」[72] といった伝説があり、いずれも藁についた納豆菌による自然発酵が契機になっている。

納豆用の藁には一定の長さと品質が求められ、手作業で丁寧に刈り取った稲をおだ掛けした自然乾燥させた物が必要となるが、こうした農家は機械化や高齢化で激減している。米価の下落や飼料用米への転作などもあり、藁不足が深刻になっている[73]。このため水戸市と納豆メーカーが稲藁確保のための協議会を設立し、加工機材の貸し出しなどに取り組む[74]。

近代的製法

大量生産の要求に応えるため、純粋培養した納豆菌を用いる製造が主流である。衛生的で近代的な工場生産の手法を確立したのは半澤洵で、半澤は1930年代に研究を重ね[75]納豆菌の純粋培養法と衛生的で安定した納豆の製造方法を確立した[23]。

蒸した大豆に純粋培養した納豆菌の分散液をかける。次いでこれを発泡スチロール容器や紙パックに充填し40-42℃で6時間程度保温すると納豆菌の増殖に伴う発酵熱で温度が上昇し、18-24時間経過後、冷却により発酵を停止させる。流通段階でのアンモニア増加を抑制するため10℃以下に保ち[43]、食品衛生法など必要な法令により求められる表示が行われ出荷される。

衛生面

製法にかかわらず、「販売する食料品」として納豆を製造するには、食品衛生法に基づき都道府県知事(保健所を設置する市では市長、特別区では区長)の許可が必要である。市販の納豆の大部分は、上述のように純粋培養した納豆菌を種菌として用いる製法によって製造されている。

こうした純粋培養の種菌を使った納豆を伝統食品らしさを演出するため稲藁で包んだ製品以外に、稲藁に付着している納豆菌を用いた伝統的な製法による納豆も少ないながら製造され、流通している。この製法での納豆菌は耐熱性の高い芽胞となって藁に付着しており、沸騰している湯に数分浸すと他の雑菌は大部分が煮沸されて死滅し、納豆菌芽胞が生き残る。その後、茹でた大豆を藁と接触させ37 - 42℃に保つと、納豆菌は芽胞から発芽し増殖を始める。そして、その旺盛な繁殖力で、死滅を逃れた他の芽胞菌類に先んじて栄養となる物質を消費し、他の微生物の繁殖を阻む。

日本国内で流通する市販品は、食品としての基準に適合するよう衛生管理され製造されている。なお、敢えて自家で納豆を作ることを試みる場合には、いくつかの留意点がある。納豆菌は酸にはやや弱く、乳酸菌の活動によって生まれる乳酸によって活動が阻害されることがある。また技術開発の結果普及した臭気の弱い種の納豆では、活動がさほど旺盛ではない菌株が用いられており、環境によっては雑菌が繁殖する余地がある。また、納豆菌の天敵として細菌寄生性ウイルスのバクテリオファージがあり、ファージ活動後に雑菌が繁殖することもありうる。特に納豆菌繁殖前の茹でた大豆には雑菌が極めて繁殖しやすい。厳格な衛生管理が行える工場生産の場合と異なり、自家製の場合は管理が甘くなりがちであるため、食用に供するには衛生面での配慮が必要である。発酵中にファージが活動した場合は糸引きが弱いので、仕上がりに少しでも違和感を感じた場合にはすぐに廃棄するべきである。

Remove ads

食べ方

いわゆる納豆ご飯として、白米を炊いたご飯に納豆を載せて一緒に食べることが多い。この食べ方も江戸時代から既に普及していたとされている[14]。

納豆を叩き刻んで味噌汁に入れた納豆汁は、江戸時代までは納豆ご飯よりも頻繁に食卓に上っていた。そば、うどん、カレーライス、ラーメン、チャーハン、和風スパゲッティのトッピング、お好み焼きやオムレツ、焼き餅の具、納豆巻きや軍艦巻の寿司ネタ、天ぷら[72]のタネなどとしても用いられる。

納豆をパンにのせる・袋状のパン(ピタ)に入れる・挟む等の方法で食べることも、いわゆる納豆パン、納豆トーストといった食べ方もある。

納豆を食す前にあらかじめ程よく混ぜ合わせることで、粘りによって生成された納豆の糸を断ち切ることで旨味成分が生じる。後述するタレは先に入れると納豆の糸が切れにくくなるため、後から入れるよりも旨味成分が生じにくくなるとされる。

薬味・付け合わせ

醤油やめんつゆ等のタレの他、和ガラシを加える食べ方が一般的。薬味として鶏卵やウズラの卵、ネギ、ミョウガ、大根おろし、とんぶり、削り節、海苔、青海苔などを合わせて食べることも多い。ヤマノイモやナガイモ(とろろ)、メカブ、ギバサ、オクラ、なめ茸など、納豆同様に粘り気がある食品と混ぜることも行われる。

ネギやからしを加えると納豆のアンモニア臭を抑える効果があり、優れた薬味ともいえる。ネギやからしを途中で加えずに、蕎麦のネギやワサビと同様に最後に少しだけ載せたり、からしの代わりにワサビを載せたりする場合もある。

北海道や東北地方では、醤油に上白糖を混ぜて甘だれ風にしたものを使用する地域がある。納豆に砂糖を加えると粘りが増す。市販の納豆の添付たれは、ほとんどのメーカーで醤油やめんつゆに砂糖を添加した物が使われている。

福島県の一部では白菜の漬物を入れる風習がある[76]。野沢菜漬などを混ぜて食べられることもある。漬物に含まれる乳酸はアンモニアを中和し、臭いを抑えて食べやすくする効果がある。

Remove ads

販売形態

主にスーパーマーケットやコンビニエンスストアなど、冷蔵施設を備える食料品売り場で広く売買されている。納豆の自動販売機も存在する[77]。茨城県や埼玉県川越市などでは土産物(名産品)として販売している場合もある。かつては「納豆売り」と呼ばれる行商人が納豆を売り歩く振り売りなどが盛んであった。売り声は「なっと〜〜、なっと〜〜(語尾をあげる)」というものであった[注釈 8]。

藁苞納豆は明治時代の東京で派生したもので、経木納豆は大正期以降に行われていた。

1960年代以降は、流通面で効率的なことなどから、一般的には発泡スチロール容器が使われている。発泡スチロール容器は積み重ねられる形状になっていて、2 - 4つを1セットとして売られている場合も多い。また、納豆を容器に入れたままかき混ぜて糸を引くことができるように、底に凹凸が付けられるなどの工夫もなされている。発泡スチロール容器の普及は納豆の消費拡大に大きく貢献した。ただし、藁に比べると通気性が悪く、また納豆の臭い成分を吸着しにくいために、納豆独特の臭いがこもって強くなる傾向がある。こうした風味の違いや、「自然食品」的なイメージから、一部の高級品や自然志向の商品、土産物では現在でも藁や経木を使う場合がある。

江戸時代からの習慣で発酵した納豆の臭いを包み隠す為にからしと納豆用のタレが付属することも多いが、顧客よりからし・タレを使わないのでいらない、なくした分安価にしてほしいという要望に応え、併売している業者も多い[80]。

2008年にはミツカンが新改良の発泡スチロール容器の製品を発売した。これは同梱のタレを従来の液状袋入りからゼリー状にして容器内の小室に直接注入したもので、納豆とタレ袋を分離するフィルムを無くして通気性を向上させると共にタレとの混合を容易にしていた。しかし、ゼリー状のタレが溶けづらい、納豆のスペースが狭く混ぜにくい等の問題点もあり、2012年からは蓋に液体タレを内包させ、蓋を折って投入する新方式に変更している[81]。

Remove ads

種類

要約

視点

粒の大きさ

粒の大きさによって種類があり、大粒、中粒、小粒、極小粒、超極小粒、ひきわり(大豆を割って皮を取り除いたもの)の順に小さくなる[82]。原料となる大豆の粒の大きさについては農林水産省の農産物規格規程によって下表の通りに定められており、丸目のふるいを使って振り分ける[83]。なお、超極小粒については規格規定にない。また、商品パッケージの全体的な粒の大きさで70%を占めるものが区分として定義される。

全国納豆協同組合連合会が2005年に実施した消費者アンケート調査では、粒の大きさとして小粒を好む人の割合がおおむね高い (40%) ものの、特にこだわらないという人も一定数存在する (25%)[84]。

茨城県で水戸納豆づくりが盛んになったのは、江戸時代に水戸藩が作付けを奨励した、台風襲来前に収穫できる早生大豆が小粒で、豆腐・味噌には使いにくかったためとされる[72]。

ひきわり納豆

碾き割り、即ち砕いた大豆を発酵させることによって作られる納豆。ひきわり納豆に対し、割っていない大豆を使った納豆は「つぶ納豆」(粒納豆)または「丸大豆納豆」と呼ばれる。ひきわり納豆はつぶ納豆に比べてポリグルタミン酸は少ないが、全体的な表面積の広さにより納豆菌自体は多く、発酵が早く、消化にも良いとされる上、カルシウムを効率的に吸収する役割のビタミンKが豊富である。つぶ納豆を刻んだような形状をしていることから、発酵後に納豆を刻んだものと誤解されることがあるが、実際は発酵以前の浸水前に大豆を砕いている。

秋田県など北東北では古くからひきわり納豆が作られていた。他地方ではひきわりは「くず豆」の印象が強く敬遠されていたが、現在では糸引き納豆の一種として普及している[85]。

塩辛納豆

塩辛納豆もしくは寺納豆・浜納豆とは、現在一般的な糸引き納豆との区別をつけるための便宜上の名称である。現在「納豆」といえば納豆菌を発酵させたいわゆる糸引き納豆を指すのが一般的だが、糸引き納豆が登場したのは中世以降のことであり、それ以前の定義で「納豆」とは、麹菌を使って発酵させた後に乾燥・熟成させたものであった。製法も風味も黒味噌や醤(ひしお)に近い。日本伝来前のものは今でも中国大陸で豆豉として存在している。豆醤(まめびしお)、麹納豆(こうじなっとう)、醤納豆・干塩納豆(ひしおなっとう)とも呼ばれる。

なお、山形県などの東北地方の一部には、糸引き納豆に麹と塩を混ぜて発酵させた(一般的に想像される「塩辛」に似た)「五斗納豆」というものも存在する。食べ方は魚介類の塩辛と同じように、ご飯のお供やお茶漬けの具として用いる。一部の産地では雪が降る季節に熟成させることで低温発酵させているものがあり風味が少し異なる。これは「雪割納豆」と呼ばれる[86]。

その他

山形県酒田市の「塩納豆」、熊本県の「金山寺納豆」などローカル色に富んだ納豆もある。

Remove ads

納豆料理

- 納豆ご飯

- ご飯の上に納豆をかけたもの。現代でも代表的な食べ方の一つ。前述したように、江戸時代に納豆ご飯が普及していたとされている。

- 納豆汁

- 味噌汁の調味料または具として納豆を加えたもの。江戸時代には、現代でいうインスタント味噌汁のような「叩き納豆」を売り歩く「納豆売り」がおり、当時は納豆ご飯よりも主流の食べ方だった[11]。東北地方では現在も広く食べられる。

- 納豆巻き

- 海苔の上に酢飯を乗せ、納豆を巻いた細巻の寿司。ひきわり納豆を主に使用する。

- 納豆そば

- 冷やしぶっかけそば(まれに温そばあり)に、納豆やひきわり納豆を乗せたもの。ネギやワサビ、卵黄や海苔などと供される。おくらや山芋などと組み合わせたものもある。

- そぼろ納豆

- 茨城県特産で、農林水産省選定の「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれている[87]。しょぼろ納豆とも呼ぶ[88]。納豆に刻んだ切り干し大根を混ぜ込み、醤油等の調味料で味をつけたもので、そのまま酒のつまみとして食べたり、ご飯にかけて食べたり、お茶漬けにして食べたりする[89]。

- 干し納豆

- 茨城県特産。納豆を天日干しすることにより長期保存可能にしたもの。なお納豆を乾燥させても、納豆菌は死滅しない。食べ方としてはそのまま食べるほか、湯につけて戻す、お茶漬けにするなどがある。元来は保存食だったとされるが、現在は納豆の入手できない日本国外へ旅行に行く際に持っていく場合があるという。

- 揚げ納豆

- 干し納豆に近いが、これは納豆を油で揚げ、粘り気を取り去ったもの。納豆独特の臭いも目立たない。揚げても納豆菌が死滅しないように、特別な製造技術が用いられている。そのまま酒のつまみとして食べることが多い。醤油、塩、梅、一味唐辛子などの味がつけられている。日本航空の国際線機内でも酒肴として提供されている。

- 納豆餅(京都市)

- 京都市京北町界隈には、南北朝時代より作られてきた、常照皇寺発祥とされる「山国納豆」があり、これを餅に練りこんで保存食とする。

- 納豆餅(東北地方)

- 山形県では、搗き立て、もしくは湯で柔らかくした餅に納豆を絡めて「納豆餅」として食べる[90]。山形県では普通の食べ方であり、家庭で料理として作る・食堂のメニューに入っているのみならず、スーパーマーケットなどで惣菜として販売されている程であるが、同様の食べ方をする地域は、宮城県や北海道などに限られる模様[91]。

- 岩手県一関市、県境を挟んで隣接する宮城県栗原市では、年間を通じて様々な調理方法で餅を食べるが、その中で「納豆餅」が、山形県と同様の形で食されている[92][注釈 9]。

- 塩納豆

- 高知県の一部の地域の郷土料理。納豆に塩と糠をまぶして鉄鍋で炒る。伝統的な製法では、市販の納豆の代わりに蒸した大豆を籾殻の中に入れ、糸を引くようになったものを用いる。また、上記の山国納豆が伝わったとされる京都府亀岡市や和歌山県の真国川流域でも塩和えにして食している[93]。

- スタミナ納豆

- ごま油、ショウガ、ニンニクで炒めた鶏の挽肉に納豆を和え、隠し味にタバスコを加えた料理。鳥取県中部の学校給食で提供されている[94]。

- 納豆あえ

- 納豆にチーズ、パセリ、醤油、砂糖を加え、よくかき混ぜた料理[95]。愛知県豊田市や千葉県船橋市の学校給食で提供されている。

- 納豆はさみ油揚げ

- 新潟県栃尾名物 厚く作った油揚げに味付けしネギなどを加えた納豆を挟み込んだもの。温めて食べる。

- さくら納豆

- 納豆と馬肉を和え、醤油等で味付けした料理[96]。熊本県では定番の料理。

- 納豆茶漬け

- 醤油を混ぜて練った納豆を熱い飯の上に乗せ、煎茶をかける。納豆の量は飯の4分の1程度、多すぎても少なすぎてもいけない[97]。

- ばくだん丼

- 丼飯の一種。バリエーションが多様だが、マグロなどの刺身と、納豆、とろろ、オクラなどの粘り物を載せたものが多い。

- 納豆雑煮

- 雑煮の一種。福岡県うきは市、熊本県山鹿市、熊本県合志市、大分県日田市などで食される。

Remove ads

地域別状況

要約

視点

枯草菌によって大豆を発酵させた食品は、日本の糸引き納豆に相当するものから乾燥させたものまで、様々な形状や調理法がある[98]。これらの食品は、大豆様発酵食品[99]、無塩発酵大豆食品[100]、大豆利用発酵食品[101]などとも呼ばれる。 東南アジア、ヒマラヤ地域、西アフリカでは、納豆あるいは乾燥納豆と似た発酵食品が製造されている。日本の納豆は常温ではかなり早く発酵作用が進む(冷蔵ではその限りではなく、また冷凍も可能)ため、短期間で風味が落ちる(アンモニア臭が目立つ[102])場合もあるが、以下の各地域の発酵食品は長期保存が可能なものもある。

納豆は「世界の臭い食べ物」にもしばしば選出[103]されており、納豆が持つ臭いとネバネバした食感に対して、欧米人からは「かなり食べにくい」との声が聞かれる[104]。他方で納豆を好む欧米人も多く、かつ増えつつあり、類似した発酵食品がほとんどないセルビア出身のドラガン・ストイコビッチのような熱烈な納豆ファンもいる。[独自研究?]フランス南部のドラギニャンでは日本の納豆の製法を受け継いだ『ドラゴン納豆』という製品が作られており、健康志向のフランス人や在仏日本人に広く知られている[105][106][107]。

骨にカルシウムを与えて強固にするビタミンK2などのビタミン類やミネラル(マグネシウムなど)、食物繊維、腸に良い乳酸菌、蛋白質が含有されている。骨にも良く、免疫力を高める健康食である。[要出典]長寿国日本の長生きの秘訣として、各国の健康志向の高まりにともない、国外でも臭いを弱めたものなども含めて人気を博している[108][109][110]。

日本

- 秋田県 - 納豆発祥の伝説は日本各地に存在するが、そのうちの一つが横手市にあり、金沢公園に「納豆発祥の地」の碑が設置されている。後三年の役の際、源義家の軍勢が兵糧として運んでいた煮豆が、馬の体温で醗酵して納豆になったという伝説である(他の地の伝説でも義家が関与するもの、あるいは他の武将でも馬の体温による醗酵を語るものが多い)。また、秋田音頭に「桧山納豆」(能代市桧山地区)が秋田名物の一つとして謳われている。

- 福島県 - 都道府県庁所在地・政令指定都市ランキングで福島市が納豆消費量日本一である[111]。取り立てて「納豆を食べよう」というキャンペーンは行っておらず、福島市民はもちろんのこと、市役所職員ですら日本一である事に疑問を持っている。思い当たる節として「義務教育期間の給食で納豆を出すこと」が挙げられている。生産量一位の茨城県水戸市では3カ月に1回の割合で給食に納豆が出るのに対し、福島市では最低でも2週間に1回は給食に納豆が出る。幼少期から納豆を食べる習慣があるためか、スーパーマーケットには納豆コーナーが豆腐コーナーよりも大きく設置されており、ほとんどが100円以下で購入出来る。給食や朝食以外にも納豆を食べる家も多く、納豆が嫌い・臭いと敬遠する人が珍しがられる地域である。

- 茨城県 - 水戸市は納豆生産量が日本一である[112](水戸納豆)。明治以降、鉄道(水戸線)の開通に伴い、天狗納豆の命名者とされる笹沼清左衛門が土産品として納豆を販売したのをきっかけに、産地として最も知られている。毎年3月10日(水戸の日)に「納豆早食い大会」が開催されている。

- 熊本県 - 九州の中でも例外的に古くから普及している。全国規模の納豆製造会社が2社ある。スーパーマーケットで普通に販売され消費量も多い[113]。

東西差

特に北関東から南東北にかけて消費量が多い。生産量日本一は茨城県、消費量日本一は福島県である。逆に消費量が少ないのは西日本で、最下位は和歌山県である。もっとも2004年の調査では西日本でも納豆好きが半数、嫌いと答えた者は20%という結果であり、納豆消費金額は20年前の4 - 6倍以上に増加している[114]。

NTTナビスペースが、2009年3月にPotora会員に対して実施した納豆の好き嫌いの調査では3,827の回答があり、70.2%が「好き」、15.1%が「好きではないが、健康のために食べる」、14.7%が「嫌い(食べない)」となった。近畿・四国・中国地方では、「好き」が過半数ではあるが他地域と比べ「嫌い」の比率が高く、特に奈良県、島根県、徳島県、高知県では好きが半数未満であった[注釈 10]。

2016年のNIKKEI STYLEの調査では大分県・宮崎県での人気が東日本以上に高くなっており、九州・沖縄から中国地方にかけて納豆が広まっている[115]。

アジア

ヒマラヤ麓のネパールおよびブータン、インドの西ベンガル州とシッキム州、中国雲南省からタイをはじめとする東南アジアにかけた地域に見られる[116]。東アジアや東南アジアの無塩発酵大豆から分離した納豆菌のプラスミドを調べると、共通の祖先を持つことが判明した。ネパール型の分岐は約1億6千万年前、中国・日本型とタイ型の分岐は約1億3千万年前、中国型と日本型の分岐は約7千万年前に起きていた[117]。

加工方法

- 粒状納豆 - 見た目は日本の糸引き納豆に近く、枯草菌の種類の違いによって糸が引かないものもある。粒状はそのまま食べるよりも加工されることが多いが、ミャンマーのカチン州やネパール系諸族では粒のまま野菜に和えたりして食べる[118]。

- ひき割り納豆 - 豆を刻んだものから、ペースト状に挽いたものまである。塩や唐辛子、ニンニク、レモングラスなどの香辛料を加えて乾燥させることが多い。タイやミャンマーでよく用いられる方法。調味料としてスープに入れたり餅米にのせて食べることもある[119]。

- 粒状熟成納豆 - 粒状のものを塩水に漬けて熟成させる。カンボジアの中国系の人々に見られる方法[120]。

- 干し納豆 - 粒状納豆を天日で乾燥させる。ミャンマーのシャン州やカチン州、インドのシッキム州、ネパールなどで行われている[121]。

- 蒸し納豆 - タイ北部やミャンマーのシェン州、中国の雲南省などで作られている。バナナの葉で包んで蒸す[122]。

- せんべい状納豆 - 叩いて平たくした納豆を乾燥させる。タイ、ラオス、ミャンマーに多い方法。塩や香辛料を混ぜているが、販売用には塩だけのものやプレーンなものもある。大きさは直径10cmほどが多く、厚焼きクッキーや碁石のような形状もある[123]。

- 味噌状納豆 - ヒマラヤ地域のインドやブータンなどで見られる方法。粒を砕いて干し、さらに砕いて熟成させると、1年ほどは保存可能となる。味噌に似ているが麹菌ではなく枯草菌で発酵させる[124]。

アジア各地の納豆類は、藁よりも各種の植物の葉に包んで製作されることが多い。近年では、植物を得るのが困難になったり、簡単に作れるという理由からプラスチック袋が増え、段ボールや新聞紙を使う地域もある[注釈 11][126][125]。傾向として、シダ類やイチジク属の葉を使うヒマラヤ地域やミャンマーのカチン州では粒状の納豆が多く糸引きが強い。チーク属やサラノキ属の葉を使うミャンマーのシャン州やタイ北部では、乾燥したせんべい状の納豆が多く、粒では糸引きが弱い[127]。

各地の納豆系食品

- 中国 - 雲南省の苗族は大豆から豆豉や水豆豉と呼ぶ納豆を作る。北部の豆豉は浜納豆に近いもので、麹カビと塩で熟成させる。南部の豆豉は褐色でより水っぽい[128]。過去には、布とシダの葉で包んで仕込んで作っていたという[129]。豆豉は生食の習慣もあり、醤油、ネギ、唐辛子と混ぜて米飯にかけて食べる[130]。干豆豉は唐辛子やネギと炒め物にもする[131]。

- インド - 納豆がある地域は、チベットから南下した民族や、タイやミャンマーから西に移動してきた民族が多い[132]。ネパールに近いシッキム州やダージリン県ではキネマが作られており、仕込みにはシダの葉を使っている[133]。他にナガランド州のザーチェイ、フクマタ、アクニ、マニプル州のハウアイザール、アーンドラ・プラデーシュ州のペルヤン、チュクチョロなどもあり、ナガランド州には15の民族があり納豆の呼称は19種類ある[134]。

- インドネシア - テンペと呼ばれる食品があり、大豆を煮てテンペ菌(クモノスカビ)で発酵させてブロック状にする。そのまま食べたり煮物、揚げ物などに調理する。インドネシアでは、大豆の他にもナタマメやギンネムなどの有毒な豆をテンペ加工して食用とする[135]。

- ネパール、ブータン - キネマと呼ばれる[133]。ブータン東部ではリビイッパ(リビは大豆を指す)、ネパール東部ではバタマス・ゴエン(バタマスは大豆を指す)とも呼ぶ[136]。煮た大豆を臼と杵で搗き、灰をかけたバナナの葉を竹籠に敷いて豆を詰めて発酵させる[137]。バナナの他にパパイヤの葉やプラスチック袋なども使う[138]。料理では、生の納豆は唐辛子をはじめとするスパイスと炒めてカレーにする。乾燥した納豆はトマトや唐辛子と混ぜて漬物のアチャールにする[139]。ダルバートのカレーや、タルカリ(おかず)に入れる[140]。ブータン東部には数ヶ月や1年以上保存する納豆があり、麹やチーズで仕込み、調味料や家畜の薬とする[141]。イギリスに勤務したグルカ兵もキネマを食べる[142]。

- タイ - 北部のシャン族を中心に、トゥアナオまたはトナオ(Thua-Nao)という加工食品を作る。トゥアは豆、ナオは臭いを意味する[143][144]。仕込みには、過去にはフタバガキ科の樹木の葉を使っており、樹木の減少によってバナナの葉やプラスチック袋を使うようになった[145]。トゥアナオは形状で3種類に分けられ、トゥアナオ・ケップ、日本の納豆に似た糸を引く粒納豆のトゥアナオ・サ、ブロック状のトゥアナオ・ウがある。トゥアナオ・ケップは、ゲーン(汁物)やカノム・ジーン(米麺)の具にする[146]。トゥアナオ・サはトゥアナオ・メッ・コーという炒め物や、ソースのナムプリック・トゥアナオ、ナムプリック・オーンに使う[147][148]。ひき割り状のものはナムプリックに混ぜて餅米につけて食べ、蒸してペースト状にしたり焼いたりして食べる。農民の野良仕事の日常食でもある[149][150]。トゥアナオ・ウは調味料として使い、粉末にした納豆はトゥアナオ・ポンとも呼び、茹でた野菜などにつける[151]。

- ラオス - トゥアナオを作る。せんべい状の乾燥したトゥアナオ・ペーン、粒状のトゥアナオ・メット、ひき割り状のトゥアナオ・ムン、味噌状の納豆がある[152][153][154][155]。生産ではプラスチック袋が多く使われ、植物の葉を使う際にはラーオ語でバイ・トンチンと呼ぶフリニウム属の葉を使い、バナナやカンナの葉も代用にする[156]。調理では、米麺のカオソーイの豚そぼろソースに入れる。他に粒状とひき割り状のものはチェオと呼ぶソースの素材にしたり、せんべい状のものは炒め物や揚げ物にする[155]。

- ミャンマー - シャン州ではトゥアナオ、ベーセイン、ペーボウッ、カチン州ではノップー、ノーシー、アノシと呼ぶ[157]。シャン族は餅米とともに食べる[158]。ノップーは油で炒めて米と食べたり、米と混ぜて炒める[159]。糸引き納豆はビルマ語でペー・ボウと呼び、塩を加えて発酵させる塩辛納豆にあたるものはペー・ンガピと呼ぶ[注釈 12][161]。ナガ族にはタンクル語でシュシュエと呼ぶ納豆があり、仕込みにはイチジク属、ガジュマル、バナナなどの葉を使う[162]。味噌状のものは塩、唐辛子、ショウガと混ぜて熟成させる[163]。長期保存用には、塩や唐辛子とともに竹筒に入れる[164]。料理では、牛肉や野菜を使った納豆汁を作るほか、炒め物や揚げ物にも使う。食習慣は部族ごとに異なり、1週間ほどで食べる部族から、1ヶ月以上保存する部族もある[162]。粒状のものは、シャン米と呼ばれるジャポニカ米と合わせて食べる場合もある[165]。

- カンボジア - シエンと呼ばれる。大豆を煮てから竹製のザルで発酵させ、糸を引くくらいに発酵したものを食塩水に漬ける。調味料として使われる[166]。

- 朝鮮半島 - チョングッチャン(清麹醤、청국장)。チョングッチャンとは調理した汁物を指し(チョングッチャンチゲとも呼ばれる)、豆だけの状態は生チョングッチャンと呼ぶ[167]。オンドルを使う寒い季節に仕込みをする。大豆を煮てザルに入れて藁を混ぜ、蓋をしてオンドルで温める。ザルの前には竹籠を使っていた[168][169]。

アフリカ

アフリカの各地には、豆や種で作るスンバラなどの発酵食品がある[116][170]。伝統的にヒロハフサマメノキ(パルキア)の実で作られていたが、近年は大豆の使用が増えている[注釈 13]。パルキアは西アフリカを中心にサバンナに生息する樹木で、その種子は、大豆と同じくタンパク質を多く含むという共通点がある[172][173]。

加工方法

スンバラを作る際は、雨季のはじめにパルキアの実を収穫し、種を煮て皮を取り除いてから乾燥させる。それを再び煮てから木の葉を敷いた籠に詰め、発酵したら灰を混ぜて団子状などに固める。これを調理時に混ぜたり粉状にしてスープに溶かす[注釈 14][175][176]。

各地の納豆系食品

- ナイジェリア - ハウサ語でダワダワ(dawadawa)、ジュラ語でスンバラと呼ばれる発酵調味料は、パルキア(ハウサ語でカルワ。)の実から作る。パルキアの入手が難しくなってからは大豆が使われている[176]。豆を炒ってから煮てひき割りにし、灰を混ぜてヒョウタンに入れる。パルキアの実を使う場合は大豆よりも手間がかかる[177]。発酵した豆はペースト状にして乾燥させ、スープの調味料などに使う[178]。ダワダワから分離した微生物株を調べたところ、大小2種類のプラスミドのうち分子量の大きいプラスミドは納豆菌と相同性を示した[179]。ヨルバ族はイル、イボ族はオギリと呼ばれる発酵食品を作る[180]。

- セネガル、ギニア共和国 - ウォロフ語でネテトウ(netetou)と呼ばれる、スンバラと同様の発酵調味料をパルキアから作る。塩辛い豆や、干した豆、つぶして固めたもの、粉末などがある。調理では、スープや炊き込み飯などに使う。ギニア共和国やギニアビサウで作られたネテトウもセネガルに輸入されている[181]。

- ブルキナファソ - モシ族を中心にスンバラを食べ、モシ語でカールゴとも呼ぶ[182]。調理では、魚、鶏、米と混ぜて炊き込み飯にしたり、クスクスと混ぜたり、スープに入れる。スンバラを混ぜた米料理はモシ語でムコロゴ(米飯を意味するムイと、スンバラを意味するコロゴを合わせた単語)とも呼ばれる[183][184]。また、ビカラガと呼ばれるハイビスカス(ローゼル草)の種を使ったものは、調理のダシに使う[185][186]。バオバブの実を使ったトゥイ・ビカラガは、2日間煮てから臼で搗いて蒸す[187]。

アメリカ

臭い食べ物の代表例(食べ物の臭さの「順位付け」ではない)[188]

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

Au: アラバスター単位、におい成分の成分量の単位である。においの強弱は、におい成分毎にヒトの感覚閾値との相乗値で評価され、純粋な「においの単位」ではない。

Remove ads

主な納豆製造業者

末尾の数値は2022年時点の日本国内シェア順位[189]

- タカノフーズ(おかめ納豆、茨城県小美玉市) - 1位

- ミツカン(金のつぶ、くめ納豆、なっとういち、愛知県半田市) - 2位

- あづま食品(朝めし太郎納豆、栃木県宇都宮市) - 3位

- ヤマダフーズ(おはよう納豆、秋田県仙北郡美郷町) - 4位

- マルキン食品(元気納豆、熊本県熊本市) - 5位

- 丸美屋(お城納豆、熊本県玉名郡和水町) - 6位

- 太子食品工業(青森県三戸郡三戸町) - 7位

- オーサト(雪誉、茨城県取手市) - 8位

- 菊水食品(茨城県日立市)

- 天狗納豆(茨城県水戸市)

- こいしや食品(平家納豆、栃木県宇都宮市)

- 保谷納豆(東京都西東京市)

- 奥野食品(東京納豆、三重県松阪市)

- しか屋(鹿児島県鹿児島市)

納豆を題材とした作品

- 15世紀の御伽草子『精進魚類物語』には、「畠山のさやまめ三代の末孫、大豆の御料の嫡子納豆太節糸重」というキャラクターが登場し、納豆の糸を引く場面もある。なまぐさ料理と精進料理が擬人化されて合戦をする物語であり、納豆太節糸重は精進料理の大将となっている。『精進魚類物語』の作者は不明で、二条良基とする説もある[24]。

- 落語の原型ともいわれる安楽庵策伝による江戸時代の咄本『醒睡笑』(1623年)には、納豆を題材とした咄が収録されている[190]。

- 呉陵軒可有が「川柳を集めた句集『誹風柳多留』(1765年)には、納豆を題材にした作品が多数収録されている[191]。

- 菊池寛には『納豆合戦』(1919年)という短編小説がある[192]。

- 北大路魯山人には『納豆の茶漬け』というエッセイがある[193]。

- 雁屋哲原作・花咲アキラ作画の漫画『美味しんぼ』に「愛の納豆[194]」「魯山人のお茶漬け[195]」という、納豆を題材としたエピソードがある。

Remove ads

その他

外国人には匂いが嫌等で嫌う人が多いが、納豆好きの外国人もいる。

- アーサー・ビナード - アメリカ合衆国ミシガン州生まれの詩人・俳人、随筆家、翻訳家。自身の名前「Arthur Binard」を漢字表記で「朝美納豆」として名刺に併記している。

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads