愛宕郡

日本の京都府(山城国)にあった郡 ウィキペディアから

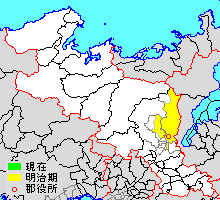

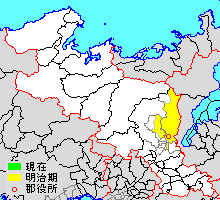

郡域

歴史

要約

視点

古代

郷

- 蓼倉郷(多天久良)

- 栗野郷(久留須乃)

- 上粟田郷(阿波多)

- 大野郷

- 下粟田郷

- 小野郷(乎乃)

- 錦部郷(尓之古利)

- 八坂郷(也佐加)

- 鳥戸郷(止利倍)

- 愛宕郷(於多木)

- 出雲郷(以都毛)(在上下) - 郷内に雲上里と雲下里があったことが知られる[1]。

- 賀茂郷

式内社

| 神名帳 | 比定社 | 集成 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 社名 | 読み | 格 | 付記 | 社名 | 所在地 | 備考 | |

| 愛宕郡 21座(大8座・小13座) | |||||||

| 賀茂別雷神社 | カモワケイカツチノ | 名神大 | 亦若雷 月次相嘗新嘗 | 賀茂別雷神社 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | 山城国一宮 | |

| 出雲井於神社 | -ノヰノヘノ | 大 | 月次相嘗新嘗 | (論)出雲井於神社 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 賀茂御祖神社境内摂社 | |

| (論)井上社 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 賀茂御祖神社境内摂社 | |||||

| (論)上御霊神社 | 京都府京都市上京区上御霊竪町 | ||||||

| (論)下御霊神社 | 京都府京都市上京区信富町 | ||||||

| 賀茂御祖神社 二座 | -ミオヤノ | 並名神大 | 月次相嘗新嘗 | 賀茂御祖神社 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 山城国一宮 | |

| 出雲高野神社 | -タカノノ | 小 | (論)出雲高野神社 | 京都府京都市左京区上高野西明寺山 | 崇導神社境内社 | ||

| (論)御蔭神社 | 京都府京都市左京区上高野東山 | 賀茂御祖神社境外摂社 | |||||

| (論)上御霊神社 | 京都府京都市上京区上御霊竪町 | ||||||

| (論)猿田彦神社 | 京都府京都市上京区上御霊前町 | ||||||

| 賀茂山口神社 | -ヤマクチノ | 小 | 賀茂山口神社 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | 賀茂別雷神社境内摂社 | ||

| 賀茂波尓神社 | カモノハニノ | 小 | (論)賀茂波爾神社 | 京都府京都市左京区高野上竹屋町 | 賀茂御祖神社境外摂社 | ||

| (論)土師尾社 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | 賀茂別雷神社境内末社 | |||||

| 小野神社 二座 | ヲノ | 小 | 鍬靫 | (論)小野神社 | 京都府京都市左京区上高野西明寺山 | 崇導神社境内摂社 | |

| (論)御蔭神社 | 京都府京都市左京区上高野東山 | 賀茂御祖神社境外摂社 | |||||

| 久我神社 | コガ クガ | 小 | 久我神社 | 京都府京都市北区紫竹下竹殿町 | 賀茂別雷神社境外摂社 | ||

| 末刀神社 | マトノ | 小 | (論)愛宕社 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 賀茂御祖神社境内末社 | ||

| 須波神社 | スハノ | 小 | (論)須波神社 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | 賀茂別雷神社境内末社 | ||

| (論)諏訪社 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 賀茂御祖神社境内摂社 | |||||

| (論)静原神社 | 京都府京都市左京区静市静原町 | ||||||

| (論)河合神社 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 賀茂御祖神社境内摂社 | |||||

| 伊多太神社 | イタタノ | 小 | (論)伊多太神社 | 京都府京都市左京区上高野西明寺山町 | 崇道神社境内社 | ||

| (論)江文神社 | 京都府京都市左京区大原野村町 | ||||||

| 貴布祢神社 | キフネノ | 名神大 | 月次新嘗 | 貴船神社 | 京都府京都市左京区鞍馬貴船町 | ||

| 鴨川合坐小社宅神社 | カモノカハアヒニ- | 名神大 | 月次相嘗新嘗 | 河合神社 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 賀茂御祖神社境内摂社 | |

| 鴨岡本神社 | カモヲカモトノ | 小 | (論)山森社 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | 賀茂別雷神社境内末社 | ||

| (論)幸神社 | 京都府京都市北区上賀茂岡本町 | ||||||

| (論)厳島神社 | 京都府京都市左京区静市市原町 | ||||||

| (論)大神宮社 | 京都府京都市左京区静市市原町 | ||||||

| 太田神社 | オホタノ | 小 | 大田神社 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | 賀茂別雷神社境外摂社 | ||

| 三井神社 | ミツノ ミヰノ | 名神大 | 月次新嘗 | 三井神社 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 賀茂御祖神社摂社 | |

| 三塚社 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | 河合神社末社 | |||||

| 大柴神社 | オホシハノ | 小 | (論)神明神社 | 京都府京都市左京区大原草生町 | |||

| (論)岩戸落葉神社 | 京都府京都市北区小野下ノ町 | ||||||

| (論)岩上神社 | 京都府京都市上京区大黒町 | ||||||

| 高橋神社 | タカハシノ | 小 | 神明社 | 京都府京都市上京区馬喰町 | 北野天満宮境内社 | ||

| 片山御子神社 | カタヤマノミコノ | 大 | 月次相嘗新嘗 | 片山御子神社 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | 賀茂別雷神社境内摂社 | |

| 凡例を表示 | |||||||

江戸時代

近代以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。幕府領1は代官小堀数馬が、幕府領2は代官角倉伊織がそれぞれ管轄。町は在方のみ本郡に所属したものとみられる。●複数の町を含む通称で、本項では1町として数える。(33町61村)

| 村名 | 皇 室 領 |

宮 家 領 |

門 跡 領 |

公 家 領 |

女 官 領 |

地 下 役 人 領 |

幕 府 領 1 |

幕 府 領 2 |

京 都 守 護 職 役 知 |

旗 本 領 |

社 家 領 |

寺 社 領 |

その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 吉田村 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| 岡崎村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 池上幸太郎知行 | |||||||

| 聖護院村 | ○ | ||||||||||||

| 田中村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 儒者林氏領、医師竹田氏領、畳師伊阿弥氏領、金具師体阿弥氏領、大工隆屋氏領、矢倉唯之丞知行、広野孫三郎知行 | |||||

| 浄土寺村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 南禅寺村 | ○ | ||||||||||||

| 一乗寺村 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| 鹿ヶ谷村 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

| 粟田口村 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

| 白川村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 今熊野村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 清閑寺村 | ○ | ||||||||||||

| 修学院村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 柳原庄 | ○ | ||||||||||||

| ●上御霊廻り | ○ | ||||||||||||

| ●東河原 | ○ | ||||||||||||

| 上加茂村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| ●随念寺南 | ○ | ||||||||||||

| 東紫竹大門村 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| ●千本廻り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 西紫竹大門村 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

| 西賀茂村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 福蔵主領、書家本阿弥氏領、連歌師里村氏領、医師曲直瀬氏領 | ||||

| 下鴨村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 小山村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 松ヶ崎村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 医師今大路氏領 | ||||||||

| 鞍馬口村 | ○ | ||||||||||||

| 岩倉村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 中村 | ○ | ||||||||||||

| 長谷村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 花園村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| 幡枝村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 医師竹田氏領 | ||||||||

| 高野村 | ○ | ||||||||||||

| 勝林院村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 来迎院村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 大長瀬村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 草生村 | ○ | 医師半井氏領 | |||||||||||

| 野村 | ○ | 医師半井氏領 | |||||||||||

| 井手村 | ○ | 医師半井氏領 | |||||||||||

| 上野村 | ○ | ○ | 医師半井氏領 | ||||||||||

| 戸寺村 | ○ | 絵師狩野氏領 | |||||||||||

| 八瀬村 | ○ | ||||||||||||

| 小出石村 | ○ | 医師半井氏領 | |||||||||||

| 百井村 | ○ | ||||||||||||

| 久多宮谷村 | ○ | ||||||||||||

| 久多上村 | ○ | ||||||||||||

| 久多中在地村 | ○ | ||||||||||||

| 久多下村 | ○ | ||||||||||||

| 久多川合村 | ○ | ||||||||||||

| 大見村 | ○ | ||||||||||||

| 尾越村 | ○ | ||||||||||||

| 野中村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 市原村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 医師今大路氏領 | |||||

| 二之瀬村 | 儒者林氏領 | ||||||||||||

| 静原村 | ○ | ○ | |||||||||||

| 八升村 | 施薬院三雲氏領 | ||||||||||||

| 大布施村 | 施薬院三雲氏領 | ||||||||||||

| 別所村 | 施薬院三雲氏領 | ||||||||||||

| 原地新田 | ○ | ||||||||||||

| 鞍馬村 | ○ | ||||||||||||

| 出谷村 | ○ | ||||||||||||

| 中畑村 | ○ | ||||||||||||

| 中津川村 | ○ | ||||||||||||

| ●八坂廻り | ○ | ○ | |||||||||||

| ●六波羅廻り | ○ | ||||||||||||

| ●建仁寺廻り | ○ | ||||||||||||

| 天部村 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| ●霊山廻り | ○ | ||||||||||||

| 大黒町[2] | ○ | ○ | |||||||||||

| ●三条縄手寺屋敷 | ○ | ||||||||||||

| 都市町 | ○ | ||||||||||||

| 東橋詰町[3] | ○ | ||||||||||||

| ●五条河原田 | 詳細不明 | ||||||||||||

| 五軒町[4] | ○ | ||||||||||||

| 三条大橋東十五軒町[5] | ○ | ||||||||||||

| 二町目[6] | ○ | ○ | |||||||||||

| 三町目[7] | ○ | ○ | |||||||||||

| ●知恩院門前[8] | ○ | ||||||||||||

| 五条下寺町[9] | ○ | ||||||||||||

| 福田寺町 | ○ | ||||||||||||

| 平居町 | ○ | ||||||||||||

| 薬師町・薬師図子町[10]・山崎町・北御門町 | ○ | ||||||||||||

| 上生洲町[11] | ○ | ||||||||||||

| 三本木町[12] | ○ | ||||||||||||

| ●今出川桝形[13] | ○ | ||||||||||||

| 新生洲町 | ○ | ||||||||||||

| ●四条河原 | ○ | ||||||||||||

| ●五条河原 | ○ | ||||||||||||

| ●二条河原 | ○ | ||||||||||||

| ●下京畑[14] | ○ | ||||||||||||

| 高野河原[15] | 詳細不明 | ||||||||||||

| 貴船村[15] | 寺社除地[16] |

幕末の知行

- 慶応4年

- 明治4年(1871年) - 天部村が下京の一部(教業町・長光町・巽町)となり、郡より離脱。(33町60村)

- 明治7年(1875年)(31町58村)

- 出谷村・中畑村・中津川村が合併して雲ケ畑村となる。

- 上御霊廻り・東河原が田中村に合併。

- 明治8年(1876年) - 千本廻りが東紫竹大門村に合併。(31町55村)

- 明治10年(1878年) - 久多宮谷村・久多上村・久多中在地村・久多下村・久多川合村が合併して久多村となる。(30町54村)

- 明治12年(1879年)4月10日 - 郡区町村編制法の京都府での施行により下記の変更が行われる。(54村)

- 明治16年(1884年) - 勝林院村・来迎院村・大長瀬村・草生村・野村・井手村・上野村・戸寺村が合併して大原村となる。(47村)

- 明治17年(1885年) - 西紫竹大門村が改称して鷹峯村となる。

- 明治21年(1888年) - 吉田村・岡崎村・聖護院村・浄土寺村・鹿ヶ谷村・南禅寺村が上京区、粟田口村・今熊野村・清閑寺村が下京区にそれぞれ合併。(38村)

町村制以降の沿革

- 明治22年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。特記以外は全域が現・京都市左京区。(17村)

- 白川村(単独村制)

- 田中村 ← 田中村、高野河原

- 下鴨村(単独村制)

- 鞍馬口村 ← 鞍馬口村、小山村[字内河原](現・京都市北区)

- 修学院村 ← 一乗寺村、修学院村、高野村

- 松ヶ崎村(単独村制)

- 上賀茂村 ← 上賀茂村、小山村[字内河原を除く]

- 大宮村 ← 東紫竹大門村、西賀茂村(現・京都市北区)

- 鷹峯村、雲ケ畑村(それぞれ単独村制。現・京都市北区)

- 岩倉村 ← 岩倉村、中村、長谷村、花園村、幡枝村

- 八瀬村(単独村制)

- 大原村 ← 大原村、小出石村、百井村、大見村、尾越村

- 静市野村 ← 静原村、市原村、野中村

- 鞍馬村 ← 鞍馬村、貴船村、二ノ瀬村

- 花脊村 ← 別所村、大布施村、八桝村、原地新田

- 久多村(単独村制)

- 柳原庄が紀伊郡柳原町(現・京都市下京区)となる。

- 明治24年(1891年)1月29日 - 鷹峯村の一部(字蓮台野・内畑・花之坊・十二坊・東寺崎・御輿道および土居・木ノ畑町の各一部)が分立して野口村が発足。(18村)

- 大正7年(1918年)4月1日 - 野口村・鞍馬口村・下鴨村・田中村・白川村および大宮村の一部(東紫竹大門・西賀茂の各一部)・上賀茂村の一部(小山および上賀茂の一部)が京都市に編入。上京区の一部となる。(13村)

- 大正7年(1918年)4月21日 - 下鴨村上川原に愛宕郡役所庁舎が落成

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和6年(1931年)4月1日 - (8村)

- 上賀茂村・大宮村・鷹峯村が京都市に編入。上京区の一部となる。

- 修学院村・松ヶ崎村が京都市に編入。左京区の一部となる。

- 昭和17年(1942年)7月1日 - 「北山城地方事務所」が京都市に設置され、葛野郡・乙訓郡とともに管轄。

- 昭和24年(1949年)4月1日 - 以下の変更により愛宕郡消滅。

- 雲ケ畑村が京都市に編入。上京区の一部となる。

- 岩倉村・八瀬村・大原村・静市野村・鞍馬村・花脊村・久多村が京都市に編入。左京区の一部となる。

行政

要約

視点

- 歴代郡長[17]

| 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 荒井公木 | 明治12年(1879年)3月14日 | 明治13年(1880年)11月19日 | 紀伊郡長へ転任 |

| 2 | 村上義久 | 明治13年(1880年)11月19日 | 明治19年(1886年)5月12日 | 非職となる |

| 3 | 川村政直 | 明治19年(1886年)5月13日 | 明治19年(1886年)10月27日 | 制度改正により廃官 |

| 4 | 松野新九郎 | 明治19年(1886年)10月8日[18] | 明治23年(1890年)5月9日 | これより奏任官となる

葛野郡長と乙訓郡長を兼任 衆議院議員当選につき依願免本官竝兼官[19] |

| 5 | 野村永保 | 明治23年(1890年)5月9日 | 明治25年(1892年)2月15日 | 葛野郡長による兼任。在任中に死去 |

| 6 | 川本正路 | 明治25年(1892年)3月4日[20] | 明治26年(1893年)7月5日 | 葛野郡長による兼任、のち免兼官[21] |

| 7 | 片山正中 | 明治26年(1893年)7月5日[22] | 明治30年(1897年)1月18日 | 非職を命ぜられる[23] |

| 8 | 有吉三七 | 明治30年(1897年)1月18日[24] | 明治30年(1897年)6月12日 | 葛野郡長による兼任、のち免兼官[25] |

| 9 | 森田幹 | 明治30年(1897年)6月12日[26] | 明治31年(1898年)2月28日 | 紀伊郡長へ転任[27] |

| 10 | 山田親良 | 明治31年(1898年)2月28日 | 明治32年(1899年)10月5日 | 紀伊郡長へ転任[28] |

| 11 | 田邊信成 | 明治32年(1899年)10月5日 | 明治35年(1902年)4月29日 | 久世郡長へ転任[29] |

| 12 | 兼田義路 | 明治35年(1902年)4月29日 | 大正3年(1914年)6月13日 | 依願免本官[30] |

| 13 | 前田千賀良 | 大正3年(1914年)6月13日 | 大正5年(1916年)5月22日 | 久世郡長へ転任[31] |

| 14 | 鷲野米太郎 | 大正5年(1916年)5月22日 | 大正6年(1917年)2月26日 | 文官分限令第11条第1項第4号により休職を命ぜられる[32] |

| 15 | 菊山嘉男 | 大正6年(1917年)2月26日[33] | 大正7年(1918年)1月12日 | 相楽郡長へ転任[34] |

| 16 | 林田民次郎 | 大正7年(1918年)1月12日 | 大正10年(1921年)2月9日 | 中郡長へ転任[35] |

| 17 | 松永立五 | 大正10年(1921年)2月9日 | 大正10年(1921年)6月4日 | 鹿児島県理事官へ転任[36] |

| 18 | 西原光太郎 | 大正10年(1921年)8月29日[37] | 大正12年(1923年)1月15日 | 依願免本官[38] |

| 19 | 古賀精一 | 大正12年(1923年)1月15日 | 大正12年(1923年)5月19日 | 天田郡長へ転任[39] |

| 20 | 矢野兼三 | 大正12年(1923年)5月19日 | 大正15年(1926年)6月30日 | 郡役所廃止により、廃官

地方事務官京都府知事官房主事へ転任 |

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.