外交

国家間の交渉 ウィキペディアから

外交(がいこう、英語: diplomacy)とは、国家間の関係のマネジメント[1]。国家間の関係のマネージに関する活動や技術などのこと[2]。

定義

外交という言葉は外国との交際に関わるさまざまな政治的活動の総称であるが、その内容には二つの意味に大きく分類することができると考えられている。ハロルド・ニコルソンの『外交』によれば、それは「外交交渉」という技術的側面と、「外交政策」という政治的側面である。外交という言葉は両者の全く性質が異なる概念を包括しており、使い分けられるべきものである[3]。

日本大百科全書にも同様の説明がされており『外交には、対外「政策」を決定する面と、決定された政策を相手国との「交渉」によって実現する面との両面がある。』[4]とされている。そして「外交とは両面の統一である」と解説している[4]。

外交の基本

要約

視点

情報収集活動

日々変化する国際情勢に対応するために、情報の収集、分析は外交には不可欠である。相手国のあらゆる分野の現状を把握することにより、外交交渉において相手国の外交官の言葉の背景や真意を推測することができ、交渉を進める上で優位に立つことができる。ほとんどの外務省は在外公館の大使や駐在武官からの報告、マスメディアの報道、各国から提供される情報、情報機関から提供される情報などから、統一的に情報を収集し、分析を行っている。またシンポジウムなどにおける自国の国家戦略の広報や文化交流も外交における重要な役割の一つである。一方で機密情報の流出を防ぐ防諜も外交においては重要な情報活動の一部である。外交交渉時の秘密保持は常に好ましい対応であると考えられている。ただし、外交の民主的統制、および秘密外交の禁止の観点から、外交交渉の結果はすぐに公開されることとなる[5]。

だが、外交担当の人々が質の高い情報を大量に集めたとしても、政策決定者の側にはバイアス(政策決定者の心にある、特定のイメージ)があり、せっかくの情報にフィルターをかけてしまう[4]。政策決定者の側に強いバイアスがあると国際的な現実から目をそむけた不健全な外交となりがちで、バイアスが少ないと健全な外交となる傾向がある[4]。

外交と戦争の違いと相互影響

戦争は対外政策の一部であるけれども外交ではない[4]。戦争というのは国家間の争点を武力によって解決しようとするものであるが、それに対して、外交は建前として国家間の争点を平和的に解決しようとするものなのである[4]。

現代においては兵器の高額化や軍隊の大規模化、大量破壊兵器などの開発によって戦争のコストやリスクが飛躍的に高まっており、戦争に繋がる事件が発生しても、その戦争の発展を抑制しできるだけ外交交渉により解決しようとする傾向が強まっている。

1992年には冷戦終結後世界各地で増加しつつあった地域紛争を予防するための予防外交という概念が国連のブトロス・ブトロス=ガーリ事務総長によって提唱され、これを受けて国際連合保護軍がマケドニア共和国に派遣され、また国際連合平和維持活動が大規模化・強化された。これによってマケドニアでは国際連合予防展開軍へ改組されたのち紛争の予防に成功したものの、ソマリア内戦(UNOSOM II)やボスニア・ヘルツェゴビナ紛争(UNPROFOR)では紛争の抑止に失敗し、国際連合ルワンダ支援団(UNAMIR)でもルワンダ虐殺を阻止することはできなかった[6]。

とは言うものの、カール・フォン・クラウゼヴィッツは有名な『戦争論』において「戦争とは他の手段をもってする政治の継続である」とし、戦争を外交の一種とみなしたわけであり、軍事と外交は密接な関係にあり、歴史上多くの戦争は外交と連動して行われている[7]。利害調整のための討論や降伏勧告など、軍事と外交が交錯する領域はある。

現代においても軍事力は外交に大きな影響を及ぼしている。たとえば軍事演習や部隊配備による軍事プレゼンスは外交交渉に大きく影響しており、また実際に戦端が開かれれば軍事力の有無が国際関係を大きく変化させ、軍事的優位が外交的優位に繋がることもある。現実問題として軍事戦略と外交戦略は影響しあっており、軍事力によって相手国の存続を脅かすことは直接的な交渉材料となりうる。

外交と経済

経済上の利害は国益に直結するため、貿易の歴史において重要な外交課題となってきた。近年においても、グローバル化の急速な進展によって外交上非常に重要な議題となっている。またその内容もエネルギー保障・海洋資源・食料保障など多岐にわたる。例えば貿易収支悪化の是正のための関税引き上げ、貿易相手国に対する輸出の自主規制、内需拡大の要求などがある。経済支援や経済封鎖も外交上非常に大きな要素であり、相手国の経済を発展させることにより間接的に敵対勢力に対する包囲網を構築することや、見返りとして軍事的な支援を受けることもしばしば行われる。先進国政府が発展途上国政府に対し支出する政府開発援助は経済支援の一種であり、先進国が途上国政府に対し影響力を及ぼすための重要な手段となっている。

特定の資源を保有する国が資源輸出と外交的要求をセットにすることもある(資源ナショナリズム)。とくにエネルギー資源については世界経済の動向を左右するだけに、これを巡る外交的な駆け引きも国際関係上非常に重大なものになりつつある。

外交と国益

外交はその国の利益すなわち国益と不可分である。国益は、国家が政策を決定する基準ともされ[8][9]、ハンス・モーゲンソウは、国家の外交政策は純粋な国益に基づいて決定されるべきであるとしている。

ソフトパワー

軍事力や経済力以外にも、音楽・文学・映画などをはじめとする大衆文化やその国の政策、政治的価値観などに他国からの共感と好意を得ることで自国のイメージを向上させ、外交を有利に進めることも重視されつつある。これは軍事・経済力のようなハードパワーに対比して、ソフトパワーと総称される。こうしたソフトパワーを得るために、他国の市民に対し自国の広報を行うことをパブリック・ディプロマシーと呼び、重要な外交の一手段となっている[10]。

イデオロギーと外交

各種のイデオロギーを掲げた国家が、それに基づいた外交を行うこともある。冷戦時には東西両陣営がそれぞれ共産主義と資本主義を掲げて外交戦を繰り広げた。1950年代には植民地の独立が本格化するが、特に東側はこの動きを外交的に支援していた。一方1970年代後半以降、アメリカは人権や民主化などを外交で積極的に主張するようになっていたが、冷戦の終結した1990年代以降、欧米や日本もこうした人権外交を主張するようになっていった。とくに政府開発援助は人権外交や民主化支援と組み合わされることが多く、この分野での改善が事実上援助の前提となっている[11]。

外交儀礼

→詳細は「国旗 § 国際的な慣習」を参照

外交において敬称・席次・マナーなどに見られる国際儀礼(プロトコル、外交儀礼)は些細のように見えても、文化的、政治的な緊張を緩和させ、外交交渉をスムーズに進めるために、外交官に心得る事が要求されている。例えば国旗に関しては、国民国家の象徴であり、破損したものや汚れたものを使用してはいけない。この他にも各種国際儀礼が存在する。

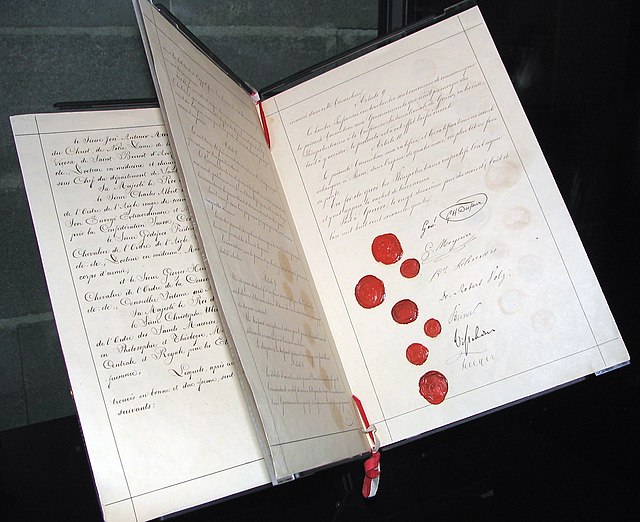

外交官の席次に関しては、それまでのヨーロッパ内での慣習をもとに1815年のウィーン会議において外交席次規則が明文化され、1818年にはアーヘンにおいて弁理公使に関する附則が付け加えられる形で完成した。この席次規則は150年ほど継続し、1961年に外交関係に関するウィーン条約および領事関係に関するウィーン条約が制定されたことで現行の規則となった[12]。

外交使節

新しい国家が誕生した際、他国はその国家の承認を行い、ここで2国間の外交関係がスタートする。特段の事情がない限り国家承認はその国家の成立と同時に行われるが、何らかの事情があって国家承認が行われない場合であっても、外交関係が結ばれる場合もある。(たとえば日本政府は朝鮮民主主義人民共和国や中華民国を国家承認してはいないが、さまざまな形での外交は行われている)。

各国はそれぞれ他国に大使館や領事館などの在外公館を設け、特命全権大使(大使)などの外交官を常駐させて接受国との間の外交上の問題を処理させる。この常駐外交使節団のほかに、特定の問題が勃発した時に、その問題の交渉や処理のみを目的とする特別使節団が送られる場合がある[13]。こうした在外公館や外交官には、公館の不可侵や刑事裁判権の免除などといった外交特権が外交関係に関するウィーン条約によって認められている。ただし外交使節の長の派遣には接受国の同意(アグレマン)が必要であり、接受国が派遣される外交官を好ましくないと思った場合、および在任中に問題が発生した場合には、ペルソナ・ノン・グラータを発動してその外交官の受け入れを拒否することができる[13]。また、1国に必ず1つの在外公館が設けられているわけではなく、対象国と派遣国の間の関係がそれほど密ではない場合、近隣諸国に存在する在外公館に対象国を兼轄させることは珍しくない。19世紀には大使は限られた大国間で交換されていたにすぎず、通常の国家間では全権公使が交換されており、小国に対しては弁理公使や代理公使が送られるといったように、国家の格によって明確な序列が定められていた。しかし20世紀に入ると徐々に大使の交換が増加しはじめ、1960年代にはほとんどの国家で交換される外交官の最高位は大使になり、公使は大使館の次席外交官を指すようになった[14]。なお、イギリス連邦構成国間においては、特命全権大使の代わりに高等弁務官が交換されるが、称号および信任状の奉呈以外はほぼ大使と同一のものとして扱われる[15]。

また、大使館および大使と領事館および領事は役割が異なり、大使が接受国との間の外交を担当するのに対し、領事は接受国の担当地域内において自国の国民や企業の保護などの行政事務を行うもので、本来的には派遣国の行政機関の延長である。つまり領事は外交使節団に含まれないため、外交関係が断絶しても領事を置き続けることは可能である[16]。ただし、ペルソナ・ノン・グラータは領事にも発動可能であり、領事関係に関するウィーン条約によって外交特権も定められているものの使節よりも限られた範囲のものとなる[17]。

多国間外交

上記のような2国間外交のみならず、国際会議や国際機関などで多くの国家が集まり共通の議題について外交を行う、いわゆる多国間外交も盛んに行われている。多国間外交は19世紀の列国間の会議外交に淵源を持つが、第一次世界大戦の勃発とともに協商国側で定期的な会議が頻繁になり、大戦終結後も対象を広げて重要な外交の手段となっていった[18]。第二次世界大戦後には国際機関の数は激増し、多国間外交はより重要となっていった[19]。こうした多国間外交の場として最も大きなものは国際連合であるが、このほかにも世界銀行や世界保健機構などといった専門分野を持つ国際機関や、東南アジア諸国連合やヨーロッパ連合などの地域協力機構、主要国首脳会議などの国際会議など、さまざまな多国間外交の場が存在する。

外交官以外による外交

首脳外交

職掌としての外務省・外交官以外にも、様々な立場から外交が行われている。各国政府のトップが直接会うことで外交を行う、いわゆる首脳外交もその一つである。

こうした首脳外交は、ナポレオン後のヨーロッパの体制を定めるために列国の首脳が一堂に会した1815年のウィーン会議を嚆矢とする[20]。20世紀に入ると交通・通信手段の改善によって首脳会談のコストが下がり、頻繁に行われるようになっていった[21]。最も重要なのは1975年に開始された主要国首脳会議であり、この他にもAPEC首脳会議など、様々な首脳会議が開催されている。

こうした首脳会談、特に定期化した首脳会談においては裏方である外交官や官僚たちによって事前の折衝がほぼ終了しており、トップによる直接対話というメリットが薄れているという指摘もあるが、冷戦終結をもたらした1989年のマルタ会談のように大きな成果をもたらすこともある[22]。

また、直接面会するだけではなく、2か国の首脳間の直通電話回線(ホットライン)を設置して緊急時に対話を行うこともある[23]。

議員外交など

議員による議員外交や、地方公共団体の長あるいは議員による外交活動も盛んに行われている。

欧州(特に欧州連合とりわけストラスブール)は議員外交が盛んな場所として知られており、欧州各国の密接な政治結合は行政府による公的外交以外にも各国議会の議員団が展開する公的・準公的外交による調整や人的ネットワークに依存するところがある。

他に、ロビー活動も活発に行われる。

人材交流・民間外交

各国の行政機関における行政官の人材交流も盛んであり、各職掌・省庁ごとに研究員や調査官などの名目で行政官同士の人事交流が行われることがある。

軍事面では駐在武官の伝統があり、主要国の大使館には大使館付きの駐在武官が派遣され、軍事面での外交調整における実務面での調整や人的ネットワーク作りに従事している。財務省、あるいは各国中央銀行など公的機関の人材交流も盛んに行われている。

人事交流は相手先国の研究所や大学に研究者として派遣する名目で行われることも多い。

各国の外交

この節の加筆が望まれています。 |

アメリカの外交

イギリスの外交

→詳細は「イギリス § 外交と軍事」、および「イギリス軍」を参照

中国の外交

→詳細は「中華人民共和国の国際関係」を参照

日本の外交

→詳細は「日本の国際関係」を参照

日本においては、日本国憲法第73条により、内閣が外交関係を処理する。実際の対外的事務は外務省設置法により、外務大臣を長とする外務省が所掌する。

日本では、「日本は外交が下手」という言説がよくある[注釈 1]。

日本における議員外交

日本でも国会議員の海外視察などを通じ議員外交が展開されているが、鈴木宗男元議員の対露外交や山崎拓元議員の北朝鮮外交などのいわゆる「二元外交」が問題視されたことがある。国会議員は改選のたびに議員としての地位が不安定となるため、2009年の衆議院選挙のように大規模な現職議員の落選が発生すると、従来の議員外交のネットワーク・コネクションが大量に失われるという弊害がある。

日本における人材交流・民間外交

国交のさかんでない第三国においては現地で活動している日系人や日系企業、NGOなどが外交活動の足がかりになることがあり民間外交と呼ばれることがある。貿易振興機構や観光協会のような行政法人、外国語学校、あるいはブラジル日本文化福祉協会、サンパウロ日伯援護協会、ブラジル都道府県人会連合会などといった日系日本人会、あるいは日中友好協会、日中文化交流協会などといった民族団体などが重要な役割を果たすことがある。

歴史

要約

視点

近代以前

外交自体は異なる二つの政治勢力が接点を持った場合必然的に発生するものであり、例えば手紙を持たせた使者を交換することや、戦場において停戦の交渉を行うために軍隊の指揮官が対面することなどの限定的、補助的な手段としての外交は古代から存在している。世界の各地域ごとにそれぞれ国の外交関係が構築されていた。

メソポタミアで発掘された紀元前3000年ごろのものと推定されている石碑には、都市国家ラガシュと隣の都市国家ウンマとの間に結ばれた国境紛争に関する条約が記載されており、これが考古学によって知られるもっとも古い(国家間の)条約と見なされることがある[4]。

また「現存する外交文書のうち最も古いもの」とされる文書にはエジプトで発見されたアマルナ文書があり、これは紀元前14世紀のエジプト第18王朝・アメンホテプ4世のもとに、ミタンニやバビロニアなどの周辺諸国から届いた粘土板の外交文書である。紀元前13世紀中盤には、エジプト第19王朝とヒッタイト帝国の間で世界最古の平和条約が締結された[24]。

東アジアにおいては、圧倒的な力を持つ中国大陸の諸王朝が周辺国への冊封を行い、名目的な君臣関係を結ぶ、いわゆる冊封体制が築かれていた。

近代

現代へと続く外交慣行は、15世紀末のヨーロッパに起源があるとされている。この時期、イタリアの都市国家群において、各国に外交使節を常駐させるようになった[24][25]。外交を専門的に取り扱う部署を設けて、現代のように運用するようになったのはフランスのリシュリューが1624年に外務省を開設したのちのことである[26]。1644年から1648年にかけて三十年戦争の講和会議であるウェストファリア講和会議が行われたが、これはヨーロッパではじめての列国会議であり[27]、以後大戦争の際に大規模な国際会議が開催される先駆けとなった。18世紀にはヨーロッパの外交言語がラテン語からフランス語へと移行し、以後20世紀中期に英語にとってかわられるまでフランス語は外交言語の地位にありつづけた[28]。

1814年から1815年にかけて、ナポレオン戦争の戦後処理を目的として開催されたウィーン会議は、列強間の勢力均衡を軸としたウィーン体制をヨーロッパに築き上げ、1870年までヨーロッパに比較的平和な期間をもたらすとともに、以後列国間で国際会議を随時行うことで平和を維持する方針がつくられた[29]。しかしこの方針は19世紀後半の帝国主義時代に機能しなくなり、2つのブロックに分断されたヨーロッパに国家対立を仲裁できるだけの勢力は存在しなくなって、1914年に第一次世界大戦が勃発することで破局を迎えた[30]。

一方、産業革命を迎えたヨーロッパ諸国の国力は他地域を圧倒するようになり、それまで欧州の外交秩序の外にいたアジアやアフリカの諸国もこの体制に組み込まれることとなった。オスマン帝国は16世紀からフランスをはじめとする西洋諸国にカピチュレーションを与えていたが、18世紀に入ると力関係の逆転によってこれが不平等条約化し、カピチュレーションに含まれる治外法権が乱用されるようになった[31]。この治外法権は他国にも適用されるようになり、欧州から見て小国や非文明国とみなされた国家では、法令の未整備を理由としてしばしば治外法権や領事裁判権が押し付けられるようになった。この時期の外交の中心はパリであり、第二次世界大戦においてドイツに占領されるまでその地位にあった[32]。

現代

ヨーロッパにおいて、絶対王政時代から第一次世界大戦終結までは、外交は貴族や国王などの一部の特権階級による宮廷外交が主流であった。各国の大使は母国から独立した大きな権限を保有しており、嘘や謀略を張り巡らし、軍事協定なども秘密にしたため秘密外交とも呼ばれ、2国間外交を基本とした。こうした外交は旧外交と呼ばれる[33]。

しかし民主化が進むにしたがって外交の担い手は徐々に貴族から職業外交官へと移行していき、秘密外交の基礎となる共通の階級という前提が崩れていった[34]。ついでロシア革命によって成立したソビエト政権が1917年11月8日に「平和に関する布告」を発し、ロシア帝国時代に結ばれていた秘密条約を公開して、旧来の外交を否定した。さらにこれを受けてアメリカのウッドロウ・ウィルソン大統領が1918年1月に「十四か条の平和原則」を発して、やはり秘密外交の廃止を訴えた[35]。

こうして外交革命と呼ばれる転換が起き、秘密外交は廃止され、第一次世界大戦後には、列国間の調整機関として国際連盟が設立されるなど、国際協調主義、軍事力行使禁止の原則などが打ちたてられて、選挙を通じた民主的統制に基づく外交が行われるようになった。この転換後の外交形態は新外交と呼ばれる[33]。しかしこの新外交体制は機能不全が目立ち、外交の民主的統制は各国の排外的な空気に振り回され、ナショナリズムや民族自決、ファシズムの台頭などに何ら手を打つことができず、第二次世界大戦の勃発によって外交秩序は崩壊した[36]。

第二次世界大戦によって世界中が大きな損害を被ると、連盟の反省を踏まえて1945年に国際連合が設立され、外交の秩序がふたたび構築された。戦後の外交はアメリカ合衆国とソヴィエト連邦の2大国間の対立、すなわち冷戦下で行われることとなったが、いっぽうで国際機関の激増によって多国間外交の重要性が高まり、また交通・通信手段の改善によって政府首脳や本国の機関が現地駐留の大使館を飛び越えて交渉を行うことも多くなった[37]。ソヴィエト連邦の崩壊によって冷戦は終結したが、情報技術の進展によって一般市民も外国の情報を容易に大量に入手できるようになり、非政府組織や多国籍企業なども外交に影響力を及ぼすようになった[38]。

日本の外交史

→「貿易史」も参照

先史時代

縄文時代には稲作が伝来しており、縄文後期からは長距離航海のできる丸木舟が作られ始めた。当時の中国貨幣も出土することから、中国の西周や呉や越、朝鮮半島の箕子朝鮮などとの交流が始まっていたと見られる。

- 古墳時代から平安時代

邪馬台国・倭は、時代により朝鮮半島の帯方郡、高句麗、新羅、百済、高麗、渤海国、中国大陸の北魏、隋、唐などと朝貢関係や民間貿易を保っていた。最古の記録としては3世紀末の中国の魏書がある。

2世紀末にはインド僧が渡来し千如寺を建立したとされており、こうした伝来技術による発展は目覚ましかった。大陸の制度を模して部民制(朝廷職)も整えられたが、これは世襲制の形になった。伊都国を貿易拠点として、仏像や船の材料である辰砂、クスノキなどの貿易が行われた。三韓征伐も行われ、3世紀には倭が朝鮮半島の任那伽耶に進出した。4世紀に帯方郡が滅びると国内も混乱したが、5世紀には倭の五王が立ち、それぞれに遣宋使を派遣した。6世紀には北魏渡来の僧が霊泉寺を建立した一方[注釈 2]、新羅出陣時におきた磐井の乱などの影響で、外交及び海外貿易施設、国防施設として大宰府の前身や筑紫館が設置された。日本は600年に遣隋使を派遣しはじめ、838年の最後の遣唐使を送るまで中国大陸への朝貢を行った。

一方官僚試験制度である隋の科挙制度などは輸入されず、飛鳥京は百済復興のための白村江の戦いに敗北して百済人避難民が多く渡来し、百済人も多く部民となった。このため律令制が敷かれた当初は百済文化の影響が強かったが、のち壬申の乱をきっかけに鮮卑の部族の影響が強まり、藤原京、平城京は唐様式となり、木簡も多く使用されるようになった。

平安時代には大陸の道教の影響により陰陽寮が設置され、大陸の暦や天文学、卜が研究された。

- 中世

平安時代末期には政府通貨の信用が失われ、12世紀の鎌倉時代から南北朝時代・室町時代は政府通貨が発行されず、商業は日宋貿易で流入した宋銭や物々交換で行われた。この間に古来武家や公家は領地没収などにより衰退して武家政権が勢力を伸ばしたが[注釈 3]、14世紀後半には元寇・倭寇対策で海禁が行われたため、15世紀から16世紀前半の公的な日明貿易は19回に過ぎず、貿易の多くは密輸で行われた。

16世紀前半に石見銀山が開山されると、平戸藩倭寇の王直とポルトガル人の種子島漂着をきっかけとして、ポルトガル商人はマカオを拠点に日本銀輸出を行った。初期の三角貿易である南蛮貿易が始まり、日本には中国生糸や火縄銃の輸入、カトリック宣教師の渡日が行われた。

一方、欧州では15世紀後半に印刷技術が飛躍的に発達し、15世紀末にはスペインによる世界一周により新大陸が発見され、16世紀前半にはネーデルラントに世界初の証券取引所であるアントワープ証券取引所が設立された。16世紀後半にはプロテスタントが蜂起して八十年戦争が起き、戦債による戦費調達の必要性から各国で証券取引所の設立が行われた。また、ヴェストファーレン条約により、カトリック教会から独立した諸国が成立した。

- 江戸期

徳川家康はオランダのウィリアム・アダムスやヤン・ヨーステンを顧問に採用して造船に着手し、東南アジア諸国に使者を派遣して外交関係を樹立し、1604年に朱印船制度を実施した。アムステルダム証券取引所と同時に設立されたオランダ東インド会社は1609年、江戸幕府の許可を得て平戸藩領に平戸オランダ商館を設置しながら、カトリック信者やポルトガル商人の弾圧を支援し、ポルトガル商人が排除されたのち元ポルトガル人抑留地であった出島を与えられ、ここを日蘭貿易の拠点として長崎貿易をした[注釈 4]。1639年、幕府は鎖国令を発し、これにより西欧文化として蘭学やオランダ文化が次第に浸透することになる。

1782年には、伊勢国から江戸へ向かう回船が海難によりロシア帝国のアリューシャン列島の島の一つに漂流し、船頭の大黒屋光太夫がのちに帝都サンクトペテルブルクで女帝エカチェリーナ2世に面会し帰国許可を得、ロシア政府のアダム・ラクスマンが、幕府との通商交渉と併せて光太夫たちを日本に届けたことがあった。幕府老中の松平定信はラスクマンに信牌を与えたが、のちに失脚して、1804年には使節レザノフが持参した信牌を、に次代老中の土井利厚が強引に取り上げたことから日露間に紛争が勃発し、国交樹立に至らなかった。

1782年の天明の大飢饉以前は事実上の朝貢使節であった朝鮮通信使の接待も行われていたが、飢饉ののちは予算が削減され、これも縮小されていった。

江戸幕府は次第に蘭学に対する警戒心を強め、江戸末期になるとシーボルト事件や蛮社の獄などの弾圧事件が起こり、蘭書翻訳取締令も出された。このことで1844年にはオランダ国王の軍船の使節が長崎に渡来し「福祉の増進」を勧告したこともあった[39]。

1953年以降、ミシンも搭載してきたアメリカ合衆国の軍人マシュー・ペリーの蒸気船の艦隊の襲来を受けて幕府は開国に至り、不利な為替レート問題に直面しつつ各国と不平等条約を締結することとなり、治外法権の外国人居留地を設置してアーネスト・サトウなど外国の大使や商人を受け入れることになる[注釈 5]。この時期に幕府は香港上海銀行、オリエンタルバンク、ソシエテ・ジェネラルと繋がりを持って借入れも行い、 アメリカ公使を通じて軍艦を発注した[注釈 6]。一方、討幕派はジャーディン・マセソン商会系のグラバー商会との繋がりを持った。

明治維新以降

→「領土問題 § 東アジア」も参照

資料としては外務省から『日本外交文書』明治期編が10巻発行されている。明治初期に政府顧問や帝国大学にお雇い外国人が就任し、岩倉使節団の渡航のあいだにはゲルマン紙幣が発行され、築地精養軒や鹿鳴館など西洋様式の建物も建設された。1872年(明治5年)に東京に鉄道が開通した際には、各国大使も式に参列した。一方、1874年(明治7年)には横浜税関長時代の星亨が、「女王」の和訳語をめぐってイギリス公使ハリー・パークスと争い、暴力をふるって解任された事件も発生した。

叙勲による外交も行われた。1876には明治政府の外交顧問チャールズ・ルジャンドル、法制顧問のギュスターヴ・エミール・ボアソナードが勲二等旭日重光章を受章した[40]。1885年には日本赤十字社の前身団体が日本赤十字社金色有功章を設けると、政府はジュネーブ条約に調印し日本赤十字社を認可した。明治天皇は1906年にイギリスのガーター勲章を、塩田広重は1916年にフランスのレジオン・ドヌール勲章を日本人として初めて授与された。

1890年(明治23年)のエルトゥールル号遭難事件では政府は生存者を軍艦でトルコまで送り届けている。

政府は1895年、日清戦争後の下関条約により台湾を併合して台湾総督府を置き、日露戦争後の1905年にはポーツマス条約により関東州を祖借地とし、1910年には韓国併合ニ関スル条約により韓国を併合し朝鮮総督府を置いたが、1920年には韓併合反対派の独立運動も起きた(間島問題)。台湾や関東州ではアヘン専売による資金調達が行われた。

第一次世界大戦前には、地球の表面積の約40パーセントが、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、アメリカ合衆国、日本の植民地、保護領、委任統治領となっていた[注釈 7]。

- 第一次世界大戦終戦以降

1921年、司法省は外国法制研究誌『司法資料』の刊行を開始したが、1922年には山東懸案解決に関する条約の締結によりドイツが租借していた膠州湾租借地への進出が阻まれた。同年政府は、台湾事業公債、関東州事業公債を創設した。日本国際協会は機関誌『国際知識』のち『国際知識及評論』を発行しはじめ、外交政策が論じられた[注釈 8]。

1932年頃には日本外事協会が『国際評論』などの機関誌を発行し、和文・英文双方で日本政府の政策を広報した。1935年には日本外政協会も機関誌『世界と我等』の発行を開始した。こうした中でナチスの日本学者ウォルター・ドーナートによる世論喚起なども行われ[41]、1940年には日独伊三国同盟が調印されることとなった。一方で政府は1940年東京オリンピックの開催を中止した。

1933年3月、日本は満州に関するリットン調査団の提言を不服として国際連盟を脱退した。翌年には帝国弁護士会がワシントン海軍軍縮条約破棄通告を求めて声明し、政府がそのとおり通告したため、同条約は1936年(昭和11年)に失効して諸国は制限のない軍艦建造競争の時代に突入していった。

国際貿易においては戦後から綿製品の競合が激しく[42]、日本は綿花輸入国であり綿製品輸出国であったが、その廉価販売等により米国の綿製品業が不振に陥ると日本綿製品の不買運動や関税引上げもあり、最終的に1937年、紡績業の同業連合会会長であった庄司乙吉らと米国綿織物協会とのあいだの民間交渉により日米綿業協定が締結され、日米綿業審議会や共同委員会も創設されて輸出総量の規制が行われた[43]。一方、これに対し政府は、綿花の輸入制限を行うとともに、民需用の綿製品製造を禁じた[注釈 9]。

第二次世界大戦中の1942年には、国際連合研究会が『外交評論』や『日本外交文書』の発行を開始した[注釈 10]。

1945年7月には近衛文麿がスターリンに第二次世界大戦の和平交渉仲介を求めるため渡航したが、交渉に至らずに終わっている。

- 敗戦以降

1945年11月、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が連合国及び中立国の記者向けのプレスクラブを認可し、第一生命ビル内に「東京特派員クラブ」が発足し、これがのちに日本外国特派員協会となる。

1947年(昭和22年)には、尾崎咢堂を会長に 民主外交協会が創設され(1980年からは日本外交協会と改称)、現在も日本の外交政策の広報や、途上国援助事業、海外進出企業の支援を行っている[45]。

大戦後に朝鮮戦争、第一次インドシナ戦争(ベトナム戦争)が続いたこともあり、綿製品における日米貿易摩擦も沈静化せず、1956年には対米輸出自主規制、1962年には日米綿製品協定が行われた[46]。

1954年、米国の水爆実験に第五福竜丸が巻き込まれた事故においては、日本の水産庁や科学者らが現地調査を行って核実験の禁止を世界に訴える活動も行われた。これらの活動は、部分的核実験禁止条約の発効や国際連合の原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)の設立にも繋がった。

脚注

参考文献

読書案内

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.