鮮卑

満州や東部モンゴル地域を本拠とした古代の遊牧民族 ウィキペディアから

鮮卑(せんぴ、拼音: )は、紀元前3世紀から中国北部と東北部に存在した騎馬民族。五胡十六国時代・南北朝時代には大移動で南下して漢人の国々を征服し、中国に北魏、北斉、北周などの王朝を建てた。

歴史

要約

視点

檀石槐登場前

漢代の初め、匈奴の冒頓単于が東胡を滅ぼした際、その生き残りが烏桓山と鮮卑山に逃れ、それぞれが烏桓と鮮卑になった。鮮卑はしばらく匈奴のもとにいたが、匈奴が南北に分かれその力が衰えてくると、勢力を盛り返すようになった。

建武30年(54年)、鮮卑の大人(たいじん:部族長)の於仇賁(おきゅうほん)は部族民を引き連れて都の洛陽に上って朝貢をし、光武帝から王に封じられる。

永平年間に、祭肜が遼東太守となると、鮮卑に誘いをかけ賂を送って、漢の命令に従わない烏桓の欽志賁(きんしほん)らの首を取らせた。

永元6年(94年)、鮮卑大都護の校尉蘇抜廆(そばつかい)は、部族民を率いて護烏桓校尉の任尚に従い、南匈奴の反抗者たちを討伐した。その功により、朝廷は蘇抜廆を率衆王に封じた。

殤帝の延平元年(106年)、鮮卑は東への移動を始め、長城の中に入って漁陽太守の張顕を殺した。

安帝の時代、鮮卑の大人の燕茘陽(えんれいよう)が入朝した。朝廷は彼に鮮卑王の印綬を授けた。これ以後、鮮卑は、あるときは反抗し、あるときは降伏し、あるときは匈奴や烏桓と争った。

安帝の末年、国境地帯から歩兵と騎兵2万余りを徴用して、要害の地に駐屯配備させた。のちに鮮卑の8000-9000の騎馬兵は代郡と馬城の砦を破って侵入し、郡県の主立った役人たちを殺害した。朝廷は度遼将軍の鄧遵(とうじゅん)を派遣して、長城を出て追撃させ、これを打ち破った。鮮卑の大人烏倫(うりん)・其至鞬(きしけん)ら7000余人が鄧遵のもとに降伏を申し入れてきた。そこで朝廷は烏倫を王に封じ、其至鞬には侯の位を与えた。鄧遵が去ったあと、其至鞬はまたもや叛き、護烏桓校尉を馬城に包囲した。度遼将軍の耿夔と幽州刺史とが救援に赴き、包囲を崩した。其至鞬はこれ以後ますますその勢力を盛んにし、長城の内部に侵入して、五原郡の曼柏(まんはく)に向かい、匈奴の南単于に攻撃をかけ、左薁鞬日逐王(さいくけんじつちくおう)を殺した。

順帝の時代、再び長城の内部に侵入し、代郡の太守を殺した。朝廷は長城付近に軍を駐屯させ、南単于も1万余人を率い、漢の軍を援助して鮮卑に攻撃を加え、これをしりぞけた。こののち、護烏桓校尉の耿曄は、烏桓大人で都尉の戎末廆(じゅうまつかい)を率いて長城を出ると鮮卑に攻撃をくわえ、鮮卑の中の首領格の者たちを多く斬った。その結果、鮮卑の3万余落は、遼東郡の役所に降服を申し入れてきた[1]。

檀石槐の登場

桓帝の時代、投鹿侯(とうろくこう)の子の檀石槐が大人の位に就くと、高柳の北、300余里の弾汗山(だんかんさん)・啜仇水(せつきゅうすい)のほとりにその本拠を置いた。東や西の部族の大人たちはみな彼のもとに帰服してきた。その兵馬は勢い盛んで、南は漢の国境地帯で略奪を働き、北では丁令の南下を阻み、東では夫余を撃退させ、西では烏孫に攻撃をかけた。かつての匈奴の版図をまるまる我が物とし、東西は1万2000余里、南北は7000余里にわたって、広大な地域をすっぽり手中に収めた。漢の朝廷はこれを患え、使匈奴中郎将の張奐を送って討伐させたが、勝つことができなかった。そこで今度は使者を送り印綬を授けて、檀石槐を王の位に封じ、和親を通じようとした。檀石槐は拒絶して受け取らず、侵入略奪はますます激しくなった。

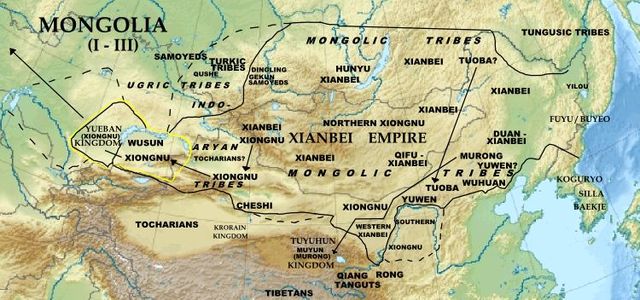

こうして勢力を拡大した檀石槐は、自らの領有する土地を東・中・西の3部に分けた。右北平から東方は遼東の夫余や濊貊(わいはく)と接するあたりまでを東部とした。そこには20余の邑があり、その地の大人は、弥加(びか)・厥機(けつき)・素利(そり)・槐頭(かいとう)と呼ばれる者たちであった。右北平から西方の上谷に至るまでを中部とした。そこには10余の邑があり、その地の大人は、柯最(かさい)・闕居(けつきょ)・慕容(ぼよう)などと呼ばれる者たちで、彼らは大帥(たいすい、総指揮官)でもあった。上谷から西方の敦煌まで、西方の烏孫と接する所までを西部とした。そこには20余の邑があり、その地の大人は、置鞬落羅(ちけんらくら)・日律推演(じつりつすいえん)・宴茘游(えんれいゆう)などと呼ばれる者たちで、彼らは大帥であり、みな檀石槐の支配を受けていた。

霊帝の時代になると、彼らは幽州・并州の2州で盛んに略奪を行い、国境地帯の諸郡は、鮮卑から酷い損害を受けない年はなかった。

熹平6年(177年)、護烏桓校尉の夏育(かいく)・破鮮卑中郎将の田晏(でんあん)・使匈奴中郎将の臧旻(そうびん)を派遣し、南単于(屠特若尸逐就単于)の軍とともに雁門塞から長城の外に出ると、3隊に分かれて並行して進み、2000余里を突っ切って遠征を行った。檀石槐は配下の部族を指揮して、これを迎え撃った。臧旻らは敗走して、無事に帰還できた兵馬は10分の1にすぎなかった。この頃、鮮卑の人口が増え農耕牧畜・狩猟だけでは、食糧を十分に供給することができなくなり、川魚を獲って食料とした[1]。

檀石槐の死後

檀石槐が45歳で死ぬと、息子の和連が代わって立った。和連には父親ほどの素質や能力もなく、しかも貪欲淫乱で、裁きが不公平だったため、部下の半数はその命令を聞かなくなった。霊帝の末年、しばしば侵略を行い、北地郡を攻めたが、北地の庶民で弩に巧みな者がおり、和連はそこで射殺された。和連の子の騫曼は幼かったので、兄の子の魁頭が代わって立った。魁頭が立ってしばらくして、騫曼が成長すると、両者は国を争い、部下は離反してしまった。魁頭が死ぬと、弟の歩度根が代わって立った。檀石槐の死後は大人たちの位はみな世襲されることになったのである[1]。

鮮卑は、歩度根が指導者になってから、その部族の勢いがやや衰え、彼の次兄に当たる扶羅韓がまた別に数万の衆を擁して大人となった。建安年間に、曹操が幽州を平定すると、歩度根は軻比能らとともに護烏桓校尉の閻柔を通じて、朝廷に献上物を送った。のちに代郡の烏丸の能臣氐(のうしんてい)らは、漢の支配に叛き、扶羅韓に、その配下に入りたいと通知した。扶羅韓は1万余騎を従えて迎えに出た。桑乾まで来たとき、能臣氐らは話し合い、扶羅韓の配下は彼の命令に十分に服していないから、結局はそこに身を落ち着けることはできないだろうということで、別に使者を送り、軻比能に連絡を取った。軻比能はすぐさま1万余騎を率いてやってくると、ともども会盟を行うことになった。軻比能はその会盟の席上で扶羅韓を殺し、扶羅韓の子の泄帰泥とその配下の者はすべて軻比能の指揮下に入った。軻比能は自分が泄帰泥の父親を殺していることから、泄帰泥には特別に目をかけた。歩度根は、こうしたことから軻比能を仇敵とみなすようになった。

魏の文帝(曹丕)が漢より禅譲を受けて即位すると、田豫が護烏桓校尉に任ぜられ、持節の権限を持ち、護鮮卑校尉も兼ねて、昌平に駐屯した。歩度根は使者を送って馬を献上し、帝は歩度根に王の位を授けた。のちしばしば軻比能と戦闘を交えたが、歩度根の配下はだんだんと減り弱体となったため、その配下の1万余戸を率いて太原郡と雁門郡とに入って安全を計った。歩度根はそのあと使者を送り、泄帰泥に誘いをかけ、泄帰泥はその部族民たちを引き連れて逃亡し、歩度根のもとに身を置いた。

黄初5年(224年)になって、歩度根は朝廷に参内し献上物を捧げ、手厚い賜り物を授かった。これ以後はひたすら辺境の守りに努めて、侵入略奪を行うことはなかった。一方、軻比能の部族はますます勢力を強めた。魏において明帝(曹叡)が即位すると、異民族との関係を努めて平和にして軍事行動をなくそうとし、2つの部族を名目的に魏の支配下に繋ぎ止めておくだけにとどまった。

青龍元年(233年)になって、軻比能のほうから誘いかけて歩度根と堅固な和親関係を結んだ。このようにして歩度根は泄帰泥と部族民全部を率いて軻比能の配下に身を寄せると、并州を犯して略奪を働き、役人や民衆を殺害し俘虜として連れ去った。帝は驍騎将軍の秦朗を征伐に向かわせた。泄帰泥は軻比能に叛いて、その部族民を率いて朝廷に降服すると、帰義王の位を授かり、元通り并州に居住することを許された。歩度根は軻比能に殺された[2]。

軻比能の登場

軻比能はもともと鮮卑の中でも勢力のない部族の出身であったが、勇敢で裁きが公平であり、財物を貪ることがなかったため、人々は彼を推して大人に戴いた。建安年間、軻比能は閻柔を通じて、献げ物を奉った。漢の丞相曹操が西方に軍を動かし、関中を征すると、田銀が河間で叛旗を翻した。軻比能は3000余騎を引き連れ閻柔に従って田銀を攻め、これを打ち破った。のちに代郡の烏桓が反乱を起こすと、軻比能は今度は烏桓と力を合せて侵攻し、漢に損害を与えた。曹操は、鄢陵侯曹彰を驍騎将軍に任じて北に攻め込ませ、曹彰は軻比能を手ひどく打ち破った。軻比能は逃げて長城の外に出たが、のちにはまた使者を送り、献げ物をするようになった。

延康の初め(220年)、軻比能は使者を送って馬を献上し、文帝のほうでも軻比能に附義王の位を授けた。

黄初2年(221年)、軻比能は魏の者で鮮卑の中に逃げてきている者たち500余家を送り返して、代郡に移住させた。次の年、軻比能はその部族の大人や配下の者たち、代郡の烏桓の修武盧(しゅうぶろ)など3000余騎を引き連れ、牛や馬7万余頭を駆ってやってくると、魏との間に市場を開いて交易を行なった。また、魏の者1000余家を送り返して上谷に移住させた。そののち、東部鮮卑の素利や歩度根の配下の3部族が軻比能と争いを起こし、互いに攻撃をかけあった。護鮮卑校尉の田豫が調停をして、互いに侵伐することをやめさせた。

黄初5年(224年)、軻比能が再び素利に攻撃をかけると、田豫は軽装備の騎兵を率いて駆けつけ、背後から牽制した。軻比能は小さな部隊を選んでその隊長の瑣奴(さど)に田豫の攻撃を防がせたが、田豫は積極的に攻撃をかけて、瑣奴を敗走させた。このことがあって、軻比能は魏を信頼しなくなったが、輔国将軍の鮮于輔(せんうほ)のとりなしで両者は友好関係を結んだ。軻比能はさらに勢力を増し、部下からの信用も厚くなったが、かつての檀石槐には及ばなかった。

太和2年(228年)、田豫は通訳の夏舎を軻比能の娘婿の鬱築鞬(うつちくけん)の部族のもとに行かせたが、夏舎は鬱築鞬に殺された。その秋、田豫は西部鮮卑の蒲頭と泄帰泥を率い長城を出て鬱築鞬を討ち、これをひどく打ち破った。その帰還の途上、馬城まで来たとき、軻比能が自ら3万騎を率いて田豫の軍を包囲し、その包囲は7日に及んだ。上谷太守の閻志は、閻柔の弟で、もともと鮮卑たちの信頼を受けていた。その閻志が行って諭したため、軻比能はすぐさま包囲を解いて引き揚げた。そののち、幽州刺史の王雄は、校尉の任を兼ね、恩賞と信義とでもって鮮卑たちを懐かせた。軻比能も、しばしば長城に入り、幽州の役所にやってきて献上物を捧げた。

青龍元年(233年)になると、軻比能は歩度根に誘いをかけて、并州の支配から抜け出させ、和親の約束を結ぶと、自ら1万騎を率いてその妻子眷族を陘北(けいほく)まで迎えに出た。并州刺史の畢軌(ひつき)は、将軍の蘇尚・董弼(とうひつ)らを送ってこれに攻撃をかけさせた。軻比能は自分の息子に騎兵を引き連れさせて派遣し、蘇尚らと楼煩(ろうはん)において会戦し、その戦闘中に蘇尚と董弼を殺害した。青龍3年(235年)になって、王雄は、勇猛の士の韓龍を送って軻比能を刺殺させると、代わってその弟を立てた[1]。

その他の大人

素利・弥加・厥機はそれぞれに大人であったが、遼西・右北平・漁陽などの郡の長城の外にいて、遠く離れていたために国境地帯に損害を及ぼすことは絶えてなかった。しかしその部族民の数は軻比能よりも多かった。建安年間、彼らは閻柔を通じて献げ物を奉って、漢との交易を求めてきた。曹操は彼らをそれぞれに表彰し手厚く待遇して、王の位を授けた。厥機が死ぬと、代わってその子の沙末汗を立てて親漢王の位を授けた。延康初年(220年)、彼らはまたそれぞれに使者を送って馬を献上してきた。文帝は、素利と弥加とを立てて帰義王の位を授けた。素利は、軻比能と戦いを交えた。太和2年(228年)、素利が死んだ。息子が幼かったので、弟の成律帰を王に立て、代わってその配下の統御にあたらせた[2]。

晋の時代

泰始6年(270年)6月、禿髪部の族長であった禿髪樹機能が涼州の異民族を率いて西晋に反逆し、万斛堆の戦いで秦州刺史の胡烈を討ち取った。271年、禿髪樹機能は涼州刺史の牽弘を敗死させた(禿髪樹機能の乱)。

泰始9年(273年)、鮮卑は広寧郡を寇し、5000人を殺略した。

咸寧元年(275年)6月、鮮卑拓跋部の力微(りょくび)は子の沙漠汗を遣わして西晋に来献した。同年、西域戊己校尉の馬循は反乱を起こした鮮卑を討伐し、これを破ってその渠帥を斬る。

咸寧2年(276年)7月、鮮卑の阿羅多(あらた)らが辺境を侵したので、西域戊己校尉の馬循は再びこれを討ち、4000余級を斬首し、9000余人を生け捕った。

咸寧3年(277年)1月、西晋の武帝は征北大将軍の衛瓘に命じて鮮卑の力微を討伐させた。同年3月、西晋は司馬駿・文鴦を派遣して、樹機能を破り、降伏させた。

咸寧5年(279年)1月、禿髪樹機能は再び西晋に反逆し、涼州を占拠したが、12月、西晋の馬隆に大敗し、没骨能に殺害された。涼州は馬隆に平定された。

太康2年(281年)10月、鮮卑慕容部の慕容廆は昌黎郡を寇す。11月、鮮卑は遼西郡を寇し、平州刺史の鮮于嬰はこれを討ち破る。

太康3年(282年)3月、安北将軍の厳詢は慕容廆を昌黎で破り、数万人を殺傷した。

太康10年(289年)5月、慕容廆が晋に来降し、東夷11国は内附することとなった[5]。

これ以後は、五胡十六国時代に突入し、拓跋部・慕容部・宇文部・段部などの部族が互いに抗争したり、晋朝のために匈奴の漢(前趙)や後趙と戦ったり、代国・前燕・後燕・西秦・南涼・南燕など自らの国を建国したりしたが、最終的に拓跋氏の北魏が華北を統一し、南北朝時代を迎える。

言語系統

鮮卑の言語系統について、古くは テュルク系であるとする説[注釈 1]があったが、近年になって鮮卑(特に拓跋部)の言語、鮮卑語はモンゴル系であるという説もあるがまだ明らかではない。近年には夫余語との共通点が注目されている[注釈 2]。

だが鮮卑の部族にはもとは匈奴に参加していた部族もいるなど、非鮮卑系の異民族も参加していたため、鮮卑の部族全ての言語を特定することは難しい[7][8]。

習俗

鮮卑は烏桓と同族なので習俗はほぼ同じである(詳しくは烏桓#習俗を参照)。ただ、結婚のスタイルは烏桓のものと異なり、まず婚姻の前に髠頭し、春に饒楽水(作楽水)のほとりで開催される大会で、酒盛りをした後に妻を娶る[9]。

産業

その地に生息する動物は中国のものと異なり、野馬、原羊、甪端牛がおり、甪端牛の角は弓(甪端弓)の材料となる。また、貂、豽、鼲子も生息しており、その毛皮はとても柔らかく、上等な裘(かわごろも)となった[10]。主に放牧を生業とするが、農耕することも知っている[11]。

名称

「鮮卑」という名称は、中国側の音訳であるが、その原音が何であったかは、彼らが文字を持たなかったため不明である。王沈の『魏書』などでは「鮮卑・烏桓なる族名は、山の名前より付いた」と記されている。『漢書』匈奴伝顔師古の註において、「犀毗(せいび、さいひ)とは胡の帯鈎なり、また鮮卑、師比ともいう」とあり、鮮卑人が着用するバックルを指す名であるとする。『史記索隠』匈奴伝注に引く張晏説では「鮮卑・郭落、帯の神獣の名なり。東胡好みてこれを服す。」とあり、より正確にはバックルに描かれてる神獣(トーテム)であるとする。東洋史学者の白鳥庫吉などは、古代トルコ・モンゴル語で帯鈎をいう särbi、満州語で異人をいうsabiが「鮮卑」の語源であるとし、逆に鮮卑山という山名は鮮卑 (särbi / sabi) 族が根拠地としたために鮮卑山と呼ばれるようになったと主張した[12]。「鮮卑」=はっきりと卑しいという意味で「匈奴」「蒙古」「吐藩」などと共に、漢民族の周囲の地域・民族は、すべてネガティブな意味の漢字を当てられている。

おもな指導者(大人)と鮮卑系歴代君主

要約

視点

初め、鮮卑の各部族長は大人(たいじん)と呼ばれていたが、匈奴のように統一的な君主号がなかった。拓跋部の時代になって可汗号が採用されると、中央ユーラシアの歴代王朝は可汗(カガン:Kakhan)を君主号とするが、中国を征服し、移住した鮮卑系の王朝は中国風の王や皇帝を称するようになった。

檀石槐以前

- 大人(たいじん:部族長)

檀石槐鮮卑

- 大人(たいじん:部族長)

- 檀石槐(155年? - 181年?)

- 和連(181年? - 189年?)…檀石槐の子

- 魁頭(?年 - ?年)…和連の甥

- 騫曼(?年 - ?年)…和連の子

- 歩度根(?年 - 234年?)…魁頭の弟。220年鮮卑王に封じられる。

軻比能鮮卑

- 大人(たいじん:部族長)

東部鮮卑

- 大人(たいじん:部族長)

- 槐頭

<素利鮮卑>

<厥機鮮卑>

- 厥機(?年 - ?年)

- 沙末汗(?年 - ?年)…厥機の子。親漢王に封じられる。

<弥加鮮卑>

- 弥加(?年 - ?年)…220年帰義王に封じられる。

中部鮮卑

- 大人(たいじん:部族長)

- 柯最

- 闕居

- 慕容

西部鮮卑

- 大人(たいじん:部族長)

- 置鞬落羅

- 日律推演

- 宴茘游

- 蒲頭(附頭)(?年 - ?年)

慕容部鮮卑

- 慕容部の大人(たいじん:部族長)

- 莫護跋…慕容部の始祖、率義王を拝命する

- 慕容木延…莫護跋の子、左賢王を拝命する

- 慕容渉帰(? - 283年)…木延の子、鮮卑単于を拝命する

- 慕容耐(刪)(283年 - 285年殺)…渉帰の弟

- 慕容廆(285年 - 333年)…渉帰の次男嫡子

前燕

- 前燕の歴代君主

- 高祖宣武帝(廆)

後燕

- 後燕の歴代君主

西燕

- 西燕の歴代君主

南燕

- 南燕の歴代君主

吐谷渾

- 吐谷渾の歴代君主

- 慕容吐谷渾(285年? - 317年)…慕容渉帰の庶長子

- 吐延(317年 - 329年)…吐谷渾の長子

- 葉延(329年 - 351年)…吐延の長子

- 辟奚(碎奚)(351年 - 375年)…葉延の長子

- 視連(375年? - 390年)…辟奚の子

- 視羆(390年 - 400年)…視連の長子

- 烏紇提(大孩)(400年 - 405年)…視連の次男

- 樹洛干(405年 - 417年)…視羆の長子

- 阿豺(417年 - 426年)…視羆の次男

- 慕璝(426年 - 436年)…烏紇提の長子

- 慕利延(436年 - 452年)…烏紇提の次男

- 拾寅(452年 - 481年)…樹洛干の子

- 度易侯(481年 - 490年)…拾寅の子

- 伏連籌(490年 - 529年)…度易侯の子

- 仏輔(529年 - 534年)…伏連籌の子

- 可沓振(534年 - 540年)…仏輔の子

- 夸呂(540年 - 591年)…伏連籌の子

- 世伏(591年 - 597年)…夸呂の子

- 伏允(597年 - 635年)…世伏の弟

- 趉胡呂烏甘豆可汗(慕容順)(635年 - 636年)…伏允の子

- 烏地野抜勤豆可汗(諾曷鉢)(636年 - 666年)…慕容順の子

〈唐へ亡命(青海国)〉

宇文部鮮卑(匈奴系)

- 宇文部の大人(たいじん:部族長)

- 葛烏菟(?年 - ?年)

- 普回(?年 - ?年)

- 莫那(?年 - ?年)…普回の子

-数代略-

- 莫槐(?年 - 293年)

- 普撥(293年 - ?年)…莫槐の弟

- 丘不勤(?年 - ?年)…普撥の子

- 莫珪(莫廆、莫圭)(?年 - ?年)…丘不勤の子

- 遜昵延(悉獨官)(?年 - ?年)…莫珪の子

- 乞得亀(?年 - 333年)…遜昵延の子

- 逸豆帰(俟豆帰)(333年 - 344年)

- 陵…逸豆帰の子

- 系…陵の子

- 韜…系の子

- 肱…韜の子

北周

- 北周の歴代君主

段部鮮卑

- 段部の大人(たいじん:部族長)

拓跋部鮮卑

- 拓跋部の大人(たいじん:部族長)

- 成帝(拓跋毛)(? - ?)

- 節帝(拓跋貸)(? - ?)

- 莊帝(拓跋観)(? - ?)

- 明帝(拓跋楼)(? - ?)

- 安帝(拓跋越)(? - ?)

- 宣帝(拓跋推寅)(? - ?)…大澤に南遷する。

- 景帝(拓跋利)(? - ?)

- 元帝(拓跋俟)(? - ?)

- 和帝(拓跋肆)(? - ?)

- 定帝(拓跋機)(? - ?)

- 僖帝(拓跋蓋)(? - ?)

- 威帝(拓跋儈)(? - ?)

- 献帝(拓跋鄰)(? - ?)

- 聖武帝(拓跋詰汾)(? - ?)…南遷する

- 始祖神元帝(拓跋力微)(220年 - 277年)…詰汾の子

- 文帝(拓跋沙漠汗)…力微の子、大人にはなっていない。

- 章帝(拓跋悉鹿)(278年 - 286年)…力微の子

- 平帝(拓跋綽)(287年 - 293年)…力微の子、悉鹿の弟

- 思帝(拓跋弗)(294年)…沙漠汗の少子

〈三分統治〉

代

- 代の歴代君主

〈再統一〉

北魏

- 北魏の歴代皇帝

- 太祖道武帝(拓跋珪)(398年 - 409年)…献明帝(拓跋寔)の子

- 太宗明元帝(拓跋嗣)(409年 - 423年)

- 世祖太武帝(拓跋燾)(423年 - 452年)

- 南安隠王(拓跋余)(452年)

- 高宗文成帝(拓跋濬)(452年 - 465年)

- 顕祖献文帝(拓跋弘)(465年 - 471年)

- 高祖孝文帝(元宏)(471年 - 499年)

- 世祖宣武帝(元恪)(499年 - 515年)

- 粛宗孝明帝(元詡)(515年 - 528年)

- 敬宗孝荘帝(元子攸)(528年 - 530年)

- 東海王(元曄)(530年 - 531年)

- 節閔帝(元恭)(531年)

- 安定王(元朗)(531年 - 532年)

- 孝武帝(元脩)(532年 - 534年)

西魏

- 西魏の歴代皇帝

東魏

- 東魏の皇帝

禿髪部鮮卑

- 禿髪部の大人(たいじん:部族長)

- 拓跋匹孤(? - ?)

- 禿髪寿闐(? - ?)…匹孤の子

- 禿髪樹機能(? - 279年)…寿闐の孫

- 禿髪務丸(? - ?)…樹機能の従弟

- 禿髪推斤(? - ?)…務丸の孫

- 禿髪思復鞬(? - ?)…推斤の子

- 禿髪烏孤(? - 397年)…思復鞬の子

南涼

- 南涼の歴代君主

乞伏部鮮卑

- 乞伏部の歴代君主

- 乞伏可汗托鐸莫何(紇干)(? - ?)

- 祐鄰(? - ?)

- 結権(? - ?)…祐鄰の子

- 利那(? - ?)…結権の子

- 祁埿(? - ?)…利那の弟

- 述延(? - ?)…利那の子

- 傉大寒(? - 329年)…述延の子

- 司繁(329年 - 376年)…傉大寒の子

- 国仁(376年 - 385年)…司繁の子

西秦

- 西秦の歴代君主

著名な鮮卑人

高句麗の将軍である乙支文徳は、高句麗に帰化していた鮮卑の出自とする学説がある[15][16][17]。

中国の英雄的女性木蘭は、鮮卑だったというのが学界の主流の見解である[18][19][20]。木蘭は、唐代以降、漢人の社会概念を加味した口承物語として漢人に伝えられたが、その後の作品の改編で木蘭の遊牧民の出自が消去され、明代には徐渭の『雌木蘭』に、北魏や胡族がおこなっていなかった纏足というストーリーが加味された[21]。2020年、考古学者のChristine LeeとYahaira Gonzalezは、モンゴルから出土した女性の遺骨の関節炎、骨格の外傷、筋肉の付着の痕跡などからから判断して、生前に「弓を射る武術に長けていた」可能性のある鮮卑の女性であることを特定し、匈奴や突厥よりも鮮卑の女性の方が騎乗していたことを発見し、鮮卑の平民女性は騎兵として常時戦争に赴いていたのではないかと推測している[22]。

脚注

参考資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.