トップQs

タイムライン

チャット

視点

ファミリーコンピュータ

任天堂の家庭用ゲーム機 ウィキペディアから

Remove ads

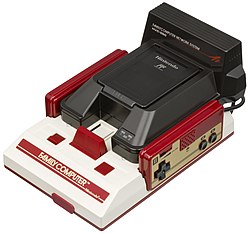

ファミリーコンピュータ(Family Computer)[注釈 4]は、任天堂より1983年7月15日[4][5][注釈 5]に発売された家庭用ゲーム機[8][9]。日本国内での略称・略記はファミコン(Famicom)、FC。当時の発売価格は14,800円[7][10]。

Remove ads

携帯型ゲーム機のゲーム&ウオッチを国内外で発売し約40億円の利益を出して事業を成功させた任天堂が、その利益を投入して開発した。同時代に発売されたゲーム機の中で最多出荷台数を記録し、日本において家庭用ゲーム機およびゲームソフトを販売する店を「ファミコンショップ」と呼称する[11]など商標の普通名称化がされるほど一般に認知され、出版や音楽などの他業種にも影響を与えた。

日本国外では中華民国(台湾)、香港でも一部を現地仕様に合わせた上で発売された。一方で北米のアメリカ合衆国及びカナダ、ヨーロッパのEC加盟諸国(当時)、オーストラリア、韓国[注釈 6]では主要部分の仕様が同一の“Nintendo Entertainment System”(ニンテンドーエンターテインメントシステム、略称:NES)として発売された[注釈 7]。

2003年に本体出荷は完了したが、一部のゲームソフトは後継ゲーム機にて復刻されている(#復刻版参照)。

Remove ads

沿革

- 1983年7月15日 - 発売[4][5]。

- 1984年10月 - コントローラのABボタンをゴム製の四角ボタンからプラスチック製の丸い形状のボタンに変更[12]。

- 1986年

- 1月6日 - 日本経済新聞社主催「日経・年間優秀製品賞」の日経産業新聞の文化・スポーツ用品・雑貨部門で優秀賞を受賞[13]。

- 2月21日 - 当時のロムカセットよりも大容量であるクイックディスクの技術を応用した周辺機器『ファミリーコンピュータ ディスクシステム』発売。

- 1993年

- 8月24日 - ファミコンスペースワールド93でニューモデルのAV端子仕様ファミリーコンピュータを披露[14]。

- 12月1日 - AV仕様ファミリーコンピュータ発売。

- 1995年

- 4月1日 - 電子機器を取り巻く環境の変化にともない、ニューファミコンの出荷台数を数万台に下げる。

- 2003年

- 5月30日 - 生産終了を発表。

- 9月25日 - AV仕様ファミリーコンピュータの生産終了[15]。部材調達の困難などが理由。

- 2007年10月31日 - ファミリーコンピュータの公式修理サポート受付終了。

- 2012年6月 - AV仕様ファミリーコンピュータの公式修理サポート受付終了[16][17]。

- 2023年9月21日 - コンピュータエンターテインメント協会主催「日本ゲーム大賞2023」の経済産業大臣賞を受賞[18]。

累計出荷台数

最高売上本数を記録した『スーパーマリオブラザーズ』が発売された1985年から1986年が最も年間の出荷台数が多かった。

- 1983年 - 44万台[19]

- 1984年5月末 - 100万台[20]

- 1984年 - 211万台[19]

- 1985年 - 579万台[19]

- 1986年 - 969万台[19]

- 1987年3月23日 - 1001万台[21]

- 1987年 - 1147万台[19]

- 1988年8月 - 1200万台[22]

- 1988年 - 1306万台[19]

- 1989年3月末 - 1342万台[23]

- 1989年11月 - 1400万台[24]

- 1989年 - 1422万台[25]

- 1990年3月末 - 1460万台[26]

- 1990年5月末 - 1515万台[27]

- 1990年8月 - 1539万台[28]。

- 1991年3月末 - 約1600万台[29]

- 2004年3月末 - 最終的な出荷台数は日本国外版にあたるNESも合わせて、日本で1935万台、アメリカで3400万台、その他の国で856万台、全世界累計で6191万台[1]

Remove ads

ハードウェア

要約

視点

この節に雑多な内容が羅列されています。 |

開発

当時、アーケードゲームで人気を博していた『ドンキーコング』が見劣りなく家庭で遊べる程度の性能を目標に設定して、開発は1981年10月または11月頃より、当時業務用ゲーム事業の縮小によって手の空いていた開発第二部(上村雅之らアーケードゲームの開発陣)が行った[30][31]。開発開始の直前にコレコ社がコレコビジョンの試作品を任天堂に持ち込んでおり、その性能に開発第二部の技術者たちは驚くとともに、今後開発すべき製品のイメージとしてコレコビジョンを据えた[32]。

開発コードネームは最初は「テレビゲーム」[33]、その後「ヤングコンピュータ」[33]など紆余曲折した。「ファミリーコンピュータ」の名前は上村の妻が付けたという話もあるが[34]、上村本人はそれを否定し実際は自ら命名し、妻は略称の「ファミコン」を名付けたと証言した[33]。

当時の任天堂の販売戦略・設計思想としては次のような5つの要目があった[35]。

- 低価格設定

- 手軽に買える価格設定を行い、親が子供に買い与えやすいようにする。

- ソフトの重視

- 多彩なソフトをどんどん発売し、常に新しい遊びを提供する。

- デザイナーの重視

- コンピュータの専門家ではないデザイナーでも開発支援ツールを使うことで、ゲームのデザインができる。

- 観ているだけでも楽しい

- ゲームで遊んでいる本人以外でも、観ているだけで楽しめる映像表現を提供する。

- 簡易な操作性

- 十字型のキーと2つのボタンだけで、画面を見ながら容易にキャラクターを操作できる。

このように、デザイナーの自由な発想を満足させ、かつプレイヤー・オーディエンスともに満足させるものを提供するため、結果的にゲームに不要な部分は排除され、ゲーム専用機に絞ったことにより、汎用機と比較して高性能化を実現した。

低価格設定

当時の任天堂社長である山内溥は、当初「本体価格を1万円以下に抑えよ」との要求を出しており[注釈 8]、それを踏まえて上村らのハード開発部隊は徹底的に製造費を下げる方針を採った。一例として、本体附属のコントローラにアタリのジョイスティック型ではなく十字キー型を選択した[36][37][注釈 9]。さらに当初コントローラはコネクタ接続を予定していたが、コスト低減のためにコネクタを省略して本体直付けとした[39]。

高性能

1980年代前半はまだ家庭用ゲーム機の普及率が低く、汎用のICチップ[注釈 10]を流用することが一般的であった。結果として画面解像度は低く(100×100程度)、色数も数色程度で、画面スクロールの実現も難しいゲーム機が多かった。パソコンにしてもまだ黎明期にあり、高価な割にCPUやメモリの制約が厳しく、グラフィックやサウンドに至っては最低限の仕様とされていた。

それに対して、任天堂は家庭用ゲーム機でアーケードで稼働しているゲームを遜色なく遊べるようにするために、当時人気のあった『ドンキーコング』のアーケード基板を参考に、ゲーム向けに仕様を最適化した各種カスタムICの開発を行った。山内は他社が真似をするのに1年間[40]もしくは3年間[36]はかかる性能を要求した。

カスタムICはリコー製のものを使用した。リコーが選ばれたのは以下の背景があった。

- 三菱電機で任天堂と「カラーテレビゲーム15」の後のゲーム機用LSIの開発に携わっていた八木広満がリコーに移籍し、1980年に半導体事業に参入しており、任天堂と縁があった[41]。

- リコーは1981年4月に75億円をかけて、大阪府池田市にカスタムIC専用工場を完成させたが、実績不足から顧客を獲得できず苦境にあった。

- リコーは当時機械式複写機を電子化することを予測し、最新の半導体設備と技術陣を準備していたが、その電子化には多くの時間を要するところから、新しい半導体設計をこなせるだけの余裕が残っていた[41]。

- 当時はアメリカを中心にパソコン市場が急速に拡大していた時代で、半導体を生産する日本のメーカは「DRAM戦争」と呼ばれていた主記憶素子の高速化・大容量化の技術競争に巻き込まれていたが、リコーは半導体専業メーカではなかったことからその影響を受けていなかった[41]。

任天堂は当初カスタムチップのベースCPUにアーケードゲームで使い慣れていたZ80を希望したが、リコーは自社がロックウェルからライセンス取得の見通しが立っていた6502を使うことを提案した[42]。リコーは「Z80のライセンス交渉には相当の時間を要するため、開発期間が長期化する恐れがある」[42]「6502を使うとチップ面積がZ80の1/4になりコスト面で有利なほか、日本国内で6502はあまり普及しておらず他社に真似されにくい」ことから6502を勧め、任天堂でも検証の結果「面積をとるZ80よりも、音源電子回路と6502を一つのLSIに組み込んでカスタム化したLSIを採用することで低コスト化の課題が解決できる」[43]「新設計の画像表示用プロセッサとの相性が良い」ため6502を採用することになった[44]。

カスタムチップの仕様を決めるに当たり、宮本茂などのゲームデザイナーの要望を取り入れた。当初上村らが設計したチップでは最終的な本体価格が高額になってしまうことが判明したため、製造費低減策として使用できる色数の削減や音源の性能を落とす必要が出てきたが、最終的な色の仕様などは宮本が決定した[45]。

なお、任天堂がリコーに「2年で300万台保証する」と約束した[46]ためにカスタムLSIの価格を抑えられたという話があるが、山内はこの話を否定している[47]。また任天堂の「2,000円で売ってほしい」という要求に対し、リコーが「100万台の生産を保証するなら可能であるが、それ以下であれば不可能である」と回答している[48][46]。

このようにコスト要因もあり、CPUの速度やメモリの容量が抑えられたため汎用性は低かったが、ゲームの表現力に必要で、コスト負担の比較的少ない要素を搭載[注釈 11]した周辺回路の機能により、汎用パーツによって構成されたハードウェアと比較して表現力を向上させることに成功した。こうしてグラフィック面に特化して設計されたことで、『スーパーマリオブラザーズ』などは1980年代前半のアーケードゲームと比べても遜色のないグラフィックを高いフレームレートで描画できた。

ビープ音やノイズ音しか搭載せず、メロディすら十分に奏でられない家庭用ゲーム機が普通であった当時、PSG準拠音源とPCM音源を搭載したことも革新的な出来事であった。

筐体

筐体のえんじと白を基調としたカラー配置は、「プラスチックの中で最も原価が安いものを選んだ」結果である[37]と言われていたが、ファミリーコンピュータの開発者である上村の話によると、実際のところはえんじ色は山内が好きな色で、当時山内が着ていたマフラーの色でもあり[33][34][49]、えんじ色を使用することは社長命令により決定した[33][50][51]。えんじ色以外の色およびデザインはデザイナーが決定した[33]。また筐体の素材に関しては、当初選択したコスト的には廉価だったスチール製のボディがあまりに脆かったため[50]強度的に勝るABS樹脂を使用したプラスチックになった[33]。

コントローラ、マイク

十字ボタン、Aボタン、Bボタン他をそなえたコントローラを、本体にコードで繋がった形で2つ持つ。後の据え置き型ゲーム機が本体外面に露出したコネクタにコントローラのコードを着脱する形を採ったのと異なり、本機ではコストダウンのため[33]コントローラのコードを本体から外すことができない。コントローラのコードは本体内部で主基板の小型のコネクタに接続され、脱落防止の支柱に絡められたのちに後部のグロメットから引き出されており、2つのコントローラは常に本体に繋がったままである。コントローラの側面にはぐるりと隆起が、本体の両側面には溝が設けられ、使用しないときは両者を嵌合させてコントローラを整頓しておくことができる。故障などでコントローラを交換するにはドライバーで本体を分解する必要があり、これは従来の玩具業界の慣行ではメーカーに送り返しての修理となる作業だが、本機では品薄と、早く修理を済ませてカセットの販売につなげたい玩具店の意向から店頭での交換が行われた[33]。さらには使用者自身による交換も行われ、ボタンを含むコントローラの外装パーツのみでの販売もされた。

家庭用ゲーム機が複数のコントローラを備える場合、1人目用、2人目用といった区別をせず同一のコントローラが複数使用されるのが通常だが、本機のコントローラは1人目用と2人目用でボタン数などの仕様が異なった。

十字キー、Aボタン、Bボタンはゲーム中に主に使うボタンで、2つのコントローラそれぞれに備わっている。十字キーでキャラクターやカーソルを上下左右に動かし、Aボタンで攻撃などの主たる行動あるいはカーソルの指す事項の決定を指示し、Bボタンで防御などの補助的な行動あるいは決定した事項の取り消しを指示するようにプログラムされるのが一般的だった。横長の板状で左に十字キー、右にボタンを複数個配置した形態は、その後のゲーム機のコントローラの雛形となった。

1人目のプレイヤーのためのコントローラはコントローラI(Iコン、ワンコン)と呼ばれ、上述のボタンの他にSTARTボタン、SELECTボタンを備えた。タイトル画面においてSELECTボタンを押してゲームの種類・難易度を選択し、STARTボタンを押してゲーム開始、ゲーム中にSTARTボタンを押すとゲームが一時停止する、というのが典型的な使われ方だった。つまり、典型的な二人用ゲームでは1人目のプレイヤーしかゲームの開始や中断の操作ができなかった。この使われ方はそのようにプログラムするのが標準的だったに過ぎず、異なる機能を割り当てるゲームもあった。ただしゲーム中に誤って押さないようにAボタン・Bホタンに比べて小さく奥まっているため、ゲーム中に連打するような使い方には適さない。

2人目のプレイヤーのためのコントローラはコントローラII(IIコン、ツーコン)と呼ばれ、コントローラIに比べてSTARTボタン、SELECTボタンがない代わりにマイクロフォン(以下、マイク)を搭載している。マイクの脇にはボリュームがあり、右にスライドさせるほどマイクの感度が上がり、左一杯にスライドさせるとマイクがオフになった。しかし、このボリュームはスライドさせるたびに大きな雑音が出るようになったり、左一杯にスライドさせてもオフにならなかったりと故障が多かった。マイクがオフになっていなければ、マイクの拾った音声が拡声されてテレビから流れた他、音声認識機能はないがある一定以上の大きさの音声が入力されているかどうかをソフト側で判別できた[51][注釈 12]。本体の製造時期によってオン / オフの判別が逆にされたため、ゲームに有効なかたちでこの機能を利用するのは困難だったといわれる。マイクの機能は開発者が、新しい遊び方として将来カラオケのように音声で遊ぶ可能性を想定して、コントローラの一つに内蔵させたものである[53]。マイクの穴は23個あるように見えるが、左上の1つだけが内部まで貫通した実際の穴で、残りは穴を模した装飾である。

本機に付属する2つのコントローラの代わりに、本体前面の拡張端子に接続した外部コントローラを使用することもできた。外部コントローラは主に任天堂以外のメーカーから販売され、付属コントローラに準じた形態に連射機能などを付け加えたものや、付属と異なるジョイスティック形態にしたものがあった。本機は付属コントローラを取り外すことができないため、外部コントローラを接続するとコントローラが3つになるが、外部コントローラを操作しても付属のコントローラIの操作として扱われるゲームがほとんどだった。一部、3人・4人同時プレイに対応したゲームでは、外部コントローラの操作が付属コントローラとは別に扱われた。

Iコントローラーのボタンの数は十字キーを4キー分として8キーである。その後に発売されたゲーム機のコントローラと比較して決して多くなく、当時としてもアルカディアやインテレビジョンのようなテンキーを備えたコントローラには及ばなかったが、テンキーなしコントローラの中ではボタンが多い部類だった。

初期に製造されたコントローラA・Bボタンは四角いシリコンゴム製だったため連打がきかず、「にじり押し」と呼ばれる押し方[33]でボタンを酷使すると押し込まれたまま操作できなくなるトラブルが発生したことから[54]、1984年10月製造分から[12]耐久性を増した円形のプラスチック製ボタンへと改良がなされた[55][注釈 13]。コントローラーIのSTARTホタン、SELECTボタンにはこの改良がされず、ゴム製のままだった。また、コントローラのケーブルが灰色になっているロットもあったほか、円形のプラスチック製ボタンを搭載したコントローラだけを販売して取替をすすめるように指導したケースもあった。RFスイッチは黒いままである。

カセット

カセットは長方形で、下部の左右にへこみがある。電源スイッチを入れる前に、遊びたいカセットを本体の差込口に差し込み、完全に差し込んでから電源スイッチを入れる。遊び終わったあとはまず電源スイッチを切ってから本体のカセットイジェクト用レバー(取扱説明書ではイジェクト)をカセット側にスライドさせると、このへこみ部分が本体から押し上げられ、カセットが出てくる仕組みとなっている。

取扱説明書によると、電源オフ後にイジェクトを使用し、静かに抜き取ると指示があるが、イジェクトを使わず直接手で抜くこともできる(実際、AV仕様ファミコンではイジェクトは省略された)。イジェクト機構をわざわざ入れたのは、その仕掛けで子供が喜ぶのでは、という判断によるものである[56]。

なお任天堂が発売するカセットラベルは、全ソフト共通の模様がつけられ意匠が統一されていたが、のちに化粧箱と同じイラストをあしらうように改められ、最終的にはサードパーティー同様、ラベルの意匠は統一されなくなった。

カセットは作品によって色が違っており、色以外に独自の意匠を凝らしたものも存在した。特にアイレムのカセットではLEDが搭載され、通電中に点灯するという独自のギミックが特例として認められていた[57]。大容量のロムを採用した作品はカセット自体が大きくなっている。カセットの色やサイズがバラバラなのは自前でカセットを作っていたソフトメーカーもあったためである[57][51]。

カセットのパッケージは、紙製の化粧箱にカセット本体とマニュアルなど[注釈 14]を収めた樹脂製の内部トレイを収納した形のものが一般的である。ごく初期に発売されたソフトにはトレイが存在せず、カセットとほぼ同サイズの化粧箱に直接カセットが収納されていたが、こうした初期ソフトも再販時にはトレイを使うタイプの箱に変更されている。

箱のサイズはメーカーやソフトによって異なっており、標準サイズと比較して微妙に小さい場合もあれば、大型のマニュアルやカセット以外の付属品が存在する都合上、より大きな箱を使用したソフトも存在している。大型サイズのカセットも同様で、カセットに合わせた大型の箱が使われていた。ナムコ、タイトー、光栄などプラスチック製のハードケースを採用するメーカーも存在した。

ロム容量は、ローンチタイトルの『ドンキーコング』(1983年)で192キロビット(24キロバイト)[58]、最大は『メタルスレイダーグローリー』(1991年)の8メガビット(1メガバイト)[59][60]。

なお、家庭用ゲーム機本体とゲームソフトを別にする「ロムカセット取り替え式」は、1976年にフェアチャイルドセミコンダクターが発売した「Video Entertainment System」[注釈 15]が先駆けである。

- カセットのクリーニング

- ソフトの取扱説明書には「端子部に触れたり、水に濡らさないようにご注意下さい」「シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発油では拭かないで下さい」といった記載がある。端子部の接触が悪くなった際は、VHSやカセットデッキ用のクリーニング液(ヘッド用)などを綿棒にしみ込ませ、カセット側の接点を擦り、乾いた綿棒で接点に付いた液体を拭き取ることで改善される場合がある[63]。

- 初期のラベル意匠

- 前述の、任天堂の初期のカセットに共通の独特のラベル模様は水平の直線の右側の一部が三角波の形状になったもので、ちょうど根号()を180度ひっくりかえしたような形状である。また、模様を構成するラインの下部が縞模様になった立体的なデザインになっている。主として背景が銀色でカセットと同じ色のラインが走ったものが多いが、例外もある。レトロゲームの分野ではファミコンのシンボルともいえるよく知られた存在でもあり、ファミコン発売40周年を目前にした2022年12月には任天堂から商標が出願された[64]。この図柄はおおむねカセットが3,800円だった時期に使われたが、4,500円に値上がりした頃から使われなくなった[64]。初期のタイトルでもそれ以降の出荷分は、パッケージと同じイラストに変更されている。具体的には1984年10月発売の『デビルワールド』まではロット次第でこの独特のラベル模様が存在したが、例外として光線銃シリーズのカセットには使われていない。また当時、任天堂と関係の深かったハドソンの初期のカセットでも似たようなシンプルなラベルが使われていたが、こちらは波線ではなく「Hu」の文字をかたどったもので[57]、任天堂のカセットとは図柄が異なる。そちらのデザインは1985年4月の『チャンピオンシップロードランナー』まで使われたが、実質ハドソンが開発した『4人打ち麻雀』(1984年11月)ではどちらのデザインも採用されず、これ以降(同日に発売の『F1レース』を含む)の任天堂名義のタイトルではパッケージイラストのラベルが使われるようになった。同じくハドソンが開発に関わった『ファミリーベーシック』(1984年2月)のカセットには任天堂のものと同じく下部が縞模様になったラインが入っているが、横一直線のラインの一部が陥没したような独特のデザインで、根号のような形状はしていない。後継のファミリーベーシックV3(1985年2月)でも同じようなデザインが継承されたが、正断層のような斜め切れ形状のラインになっている。このほかファミリーコンピュータ ロボット専用の2タイトル(1985年7-8月)はロボットの顔が小さく描かれてはいるものの、ファミリーベーシックに似た縞模様のラインが入ったデザインになっている。

音源

ファミリーコンピュータの内蔵音源はカスタムLSI(RP2A03)の機能の一つである[43]。この音源により奏でられるBGMは、電子ゲームのようなピコピコというビープ音よりは格段に豊かな表現力を備えながらも、FM音源などと比べればまだ原始的な電子音じみている独特の音色であり、ゲームに対するイメージの1つを作り上げた。この音源はPSGとは異なり、PSGは狭義にはAY-3-8910またはその相当品のことであり、別設計である本機のpAPUは該当しない。

以下は仕様と実際のゲームでの使われ方を挙げる。

- パルス波(矩形波)発生装置 - 2系統

- デューティ比 3:1, 1:1, 1:3, 1:7 切り替え

- 音量を15段階に設定できる。減衰音の使用もできるが低機能で、ほとんどのゲームソフトではソフトウエアでリアルタイムに音量を変化させて表情をつけていた。

- 音域は約A1-G9(54.6 Hz から 12.4 KHz)

- 主にメロディライン、サブメロディに使われた。

- 三角波発生装置 - 1系統

- 4bit波形

- 音量は仕様上固定だが、DPCMと絡んだバグに近い挙動が存在し、若干音量が変わる。

- 音域は約A0-A11(27.3 Hz から 55.9kHz)

- 理想的な三角波と比較してかなり歪んだクセのある音が鳴るが、むしろそれが独特の印象を与えている。

- いわゆるファミコン互換機ではファミコン三角波のこれら特徴を再現していないものが多い。

- 上記のように音量の制御が大雑把であるため、ベースラインに使われることが多かったが、高域では正弦波に近い音に聞こえるので、木管楽器系の印象を出すためのメロディーラインに使われたり、ソフトウエア的なポルタメントによって、シンセドラムとして使われることもあった[注釈 16]。

- ノイズ発生装置 - 1系統

- DPCM - 1系統

- いわゆるPCM音源の一種であるが、ファミコンが発売された1983年と言えば音楽業界でもPCMシンセは殆ど存在しない時代であり、非常に早期の搭載例である。但し、安価なチップなので音質は悪い[注釈 19]。

- レジスタは7bit幅だが、下位1bitがハード的に無視されているため、実際上6bitのデルタPCMとなる。

- 再生周波数(再生速度)を16段階に変更できる。これは単純な比ではなく音階となるよう設定されており、下位からCDEFGABCDFGACEGC となる(C毎にオクターブが上がる)。

- サンプリングされた効果音を鳴らすのに利用されたが、カートリッジの容量に対し、大きなデータを必要とするため、積極的に使われるようになるのは後期に入ってからである[注釈 20]。

- 音楽としては、発音の短いバスドラムやタムタム他、パーカッション系の音を出すのによく使われた[注釈 21]。

- キーオフカウンタ

- 上記の出力ポートにはキーオフカウンタが設けられており、値を書きこんだ時点から設定されたフレームレートを基準に書き込まれた値の長さの間キーオンされ、フラグによってその終了を確認することも出来る。

- 書き込んだ時点からカウントされる主に効果音に用いるための機能であり、ポートごとにカウンタが用意され自動では同期しないなどの仕様から数は少ないものの、BGMの音長管理にカウンタを用いているソフトウェアもある[注釈 22]。

- ミキサー

- ファミリーコンピュータはロムカセットとのコネクタにアナログ音声信号用の出力と入力が1つずつ用意されている。

- 通常のロムカセットでは出力ピンと入力ピンが短絡されており、本体からカセットへ出力された音声信号がそのまま本体に返される。拡張音源が搭載されたカセットではこれが短絡されておらず、本体から来た音声信号に拡張音源の音声をミックスして返すことで音源を拡張している[注釈 23]。

→「チップチューン」も参照

本体に返された音声はさらにRFに変換されて出力される。この回路や部品が本体の製造時期によって異なるため、同じファミリーコンピュータであっても本体によって音量バランスや高音域などの出方が異なる。 なお、RF変換の際に高音域がかなり減退している。一部のサウンドトラック製作では音質追求のため、RF変換される前の信号を直接取り出すよう改造された本体を使って収録したもの[注釈 24]も存在する。

MMC

I/Oを含むアドレス空間が64kバイトしかなかったため、中期以降のファミリーコンピュータの歴史は、メモリサイズを確保するためのさまざまな工夫が施される。ディスクシステムの登場もその一環といえる。

その中でも最も多く使われた方法がMMC(Multi-Memory Controller)である。MMCはプログラムROMおよびキャラクタROMをバンクに分割し、必要に応じて切り替えるためのゲートアレイであり、カートリッジ内に搭載されている。MMCには実際に実用化されたものだけでも6種類が存在し、スクロール方向の制御などのPPUを補う機能のほか、バッテリーバックアップメモリ、割り込みを発生させるタイマカウンタ(ラスタースクロールなどで活用される)を搭載したものなどもあった。この方式は同社のゲームボーイにおいてもMBC(Memory Bank Controller)として使用されることになる。

MMCと類似のICはサードパーティー各社で開発されており、コナミのVRCチップ等がある。

仕様詳細

本体の記憶域は「複雑なゲームに耐えるよう、巨大なスペースを持っている」と評された[65]。コストと性能のバランスを考慮した上で汎用性を割り切った設計になっている[66]。

主記憶は、アプリケーションのROMカートリッジによる供給を前提に、16KbitのSRAMで構成されている。音源は、デューティ比の変更が可能な矩形波と、ノイズ、三角波、DPCMが使用可能になっており、当時の低価格帯の汎用音源[注釈 25]を搭載したハードウエアよりも高い表現力を有しており、カートリッジ側とミキシング可能になった拡張スロットは、さらにその拡張も可能にしていた。

また、NTSC信号を直接生成し、スプライトを含むキャラクターに対し、カラーで制御が可能になっているカスタムチップによる設計は、汎用チップで構成された低価格帯のコンピュータや、ゲーム機に対し、その発売されたソフトウエアも相まって、特にキャラクタが多く動くリアルタイムゲームの実行において大きな優位性を示した[注釈 26]。

仕様は下記の通り[67]。

- ロムカセット(カートリッジ)によりゲーム内容を交換できる方式である。

- CPU:リコー製RP2A03(MOS 6502にサウンド用DACおよびDMA転送機能を追加し、BCD演算機能を削除したカスタムチップ。1.79MHz動作。8bit[9]。)

- 音源:pAPU 上記のとおり、CPUに組み込まれている。下記の項目に詳述。

- ビデオ用PPU:リコー製 RP2C02

- ラスタ検出可能(0番スプライトの表示ラインによる)

- ワーキングRAM:2kバイト(16kビットSRAM)

- VRAM:2kバイト(16kビットSRAM)

- 表示画素数:横256ドット×240ライン(表示可能な範囲外を含む)

- 色表示性能:52色から56色まで諸説(数え方による)

- RGBでの指定ではなく、NTSC信号を直接生成する方式のため、与えるパラメータは64種であるものの、(有彩色12色相+無彩色2系統)×4種類(彩度と輝度の組み合わせ)という構成。表示色の数が中途半端になるのは、無彩色の一部が重複しているため。

- ファミリーベーシックの取扱説明書では52色と記述がある。

- 同時発色数:25色

- スプライト用、BG用それぞれ4パレットで、1パレットは4色で構成されるが、うち1つは全パレット共通色(スプライトの場合は透明色)となる。8パレット×3色+共通1色=25色

- スプライト(オブジェクト):サイズ8×8ドットまたは8×16ドット1画面中に64枚表示可能(水平には8枚まで)

- スプライトのキャラクターパターン(グラフィック)は64種類定義できる。

- スプライトは、水平・垂直反転可能。

- スプライトの表示位置は、BGの手前か後ろかを選べる。

- BG画面:256×240の領域を2画面(追加VRAMにより最大4画面)

- BGキャラクターはスプライトと同じく8×8ドットを256個。ただし、スプライトとは別にBGキャラクタセットを持てる。

- 色は16×16ドットの範囲ごとにパレットで指定。

- 内部的には256×240の領域を4つタイル状に並べた画面を構成し、そのうちスクロールレジスタによって指定された256×224の領域が表示できる。ただし、本体内のVRAMは2領域分しか用意されていないので、ロムカセット内の結線によって縦または横方向、単一画面に反映される。したがって、ロムカセットごとに縦スクロールをするか横スクロールをするかによって、都合のよい方を選択している。ソフトから切り替えられるようにしたロムカセットもある(下記MMCの項を参照)。また、ロムカセット内にVRAMを追加し、4領域をすべて使用することもできる。中にはキャラクタROMを256×224の領域として使用できるロムカセット[注釈 29]もある。

- 前述の制約から、カートリッジ側での拡張機能を使わずに上下左右にスクロールするゲームは、ミラーされている方向へのスクロールの際は、画面端でBGキャラクターの描き換えがチラついて見える。

- PPUの制約から、テレビへの信号出力とBG面の描き換えを同時に行えない。このため、通常はVSYNC期間中にBG面の描き換えを行うが、一度のVSYNC割り込み期間内で描き換えられるのは32キャラクターに制限されている。このため、『ウィザードリィ』のような画面全体のキャラクター描き換えによる擬似3D視点タイプのゲームでは、テレビへの信号出力を止め(ブランクの信号を出力)、その間に画面全体を描き換える。このため、画面を描き換える度に画面全体がチラつく。なお、描き換え時にティアリングが発生しても問題ない場合はこの限りではない。

- ACアダプタ端子、RF出力端子

- コンポジットビデオ端子は発売当時は装備していたテレビが少数だったこともあり、搭載されなかった。基板から出る映像信号にアンプ回路を組み込み配線を引き出すことで、容易にコンポジット映像信号を出力させることが出来る。

- RGBは出力していない(サードパーティ製の専用基板を取り付ける改造が必要[68]。)。

- 1ch / 2chチャンネルセレクトスイッチ(RF出力先)、ゲーム / テレビ切り替えスイッチ

- 初期にはなかったが、後にこれらの機能を説明するための漫画「これがファミリーコンピュータだ!! ファミリーコンピュータ編」が同梱されるようになった。

- 15ピン拡張コネクタ - ジョイスティック、キーボード、光線銃などが接続可能、独自規格。初期を除きカバーが附属。

- カートリッジイジェクトスイッチ、電源スイッチ(スライド式)、リセットボタン、コントローラ×2(本体筐体内コネクタにて接続)

- 外形寸法:幅150mm×奥行き220mm×高さ60mm

- 重量:620g

Remove ads

本体

要約

視点

1983年7月15日に発売された本機の本体カラーはえんじと白。型番はHVC-001。

バリエーション

AV仕様ファミリーコンピュータ

1993年12月1日には新型機AV仕様ファミリーコンピュータ(エーブイしようファミリーコンピュータ)が発売された。型番はHVC-101。

この名称は他のゲーム機ではすでに主流となっていたコンポジットビデオ出力によるテレビ接続が可能となったことに由来する。製品の箱にはAV仕様ファミコンの略称が記載された。さらにテレビCMで用いられたニューファミコンやNEWファミコンの通称もあり、一般にはこの名で呼ばれることが多い。

当初は10月を目処に発売される予定だったが、RF出力からビデオ出力への仕様変更により延期された。北米にて先行発売されたNES-101では逆にAV出力が省かれ、RF出力のみとされた。

AV仕様ファミリーコンピュータはコストダウンを図った廉価機として発売されたものの、ディスクシステムなど従来の周辺機器がほぼ全て使用でき、取り扱いも容易となったことからレトロゲームの愛好者からは珍重された。

ACアダプタとRFスイッチは旧型機やスーパーファミコンとの共用が可能との理由で別売とされた。コントローラやAVケーブルなど旧型機に使用できないAV仕様ファミリーコンピュータ専用周辺機器にはNEW FFマークが付けられた。任天堂以外から発売されたNEW FFマーク付き周辺機器にはNewホリコマンダー等がある。

2003年9月25日をもってスーパーファミコンの廉価機「スーパーファミコンジュニア」とともに製造出荷を終えた。

旧型機(HVC-001)との主な変更点は以下のとおり。

- 本体とコントローラのデザイン

- NESと同様薄い灰色を基調とし、スイッチやボタン類には赤色、濃い灰色、黒色が配色された。コントローラはスーパーファミコンのように丸みと立体感を持たせAボタンの位置を変更するなどより操作しやすいように改良された。これらのデザインはカセット差込口を除きNES2と共通する。

- 映像・音声出力

- コンポジットビデオ出力に対応した。そのため生成された音声はミキサーを通した後、オーディオ端子に出力される。テレビとの接続にはスーパーファミコン用のモノラルAVケーブルまたはステレオAVケーブルを使用する。使用するテレビがステレオ対応テレビ、または使用するケーブルがステレオAVケーブルの場合も音声はモノラルで出力される[69]。また、S端子ケーブル、RGBケーブルは使用できない[69]。

- RF出力端子は搭載されておらず、RF接続するには別売部品のRFモジュレータ(HVC-103)が必要となる。

- 旧型機ではRF変換の際に高音域がかなり減退しているため、AV出力されるニューファミコンではだいぶニュアンスが違って聞こえる。

- カセット挿入部

- カセット挿入部のフタはカセットの抜き差し動作と連動し自動開閉するようになった。旧型機に搭載されたカセットイジェクタ機構は削除されたため、カセットは直接手で引き抜かなければならない。

- コントローラ

- 本体前面には新型コントローラを接続するための端子部を新たに装備した。この端子形状はNESと同一である。旧型機の本体前面に存在した拡張端子は本体側面に用意され、連射コントローラ、外部記憶装置など周辺機器との互換性は保たれた。

- コントローラは本体からの取り外しが可能となり、I / IIコントローラの区別がなくなった。旧型機のIIコントローラに搭載されていたマイク機能は削除されたが、2Pコントローラの「下+Aボタン」または「セレクトボタン」で代用ができる。

最後に製造されたAV仕様ファミリーコンピュータは任天堂が保管し、2003年から2004年にかけて開催されたテレビゲームの展覧会『レベルX』では「ラスト・ファミリーコンピュータ」の名前で展示された。この本体の製造年月は2003年9月25日、製造番号はNH11033309である。

ファミコンボックス

ファミコンボックスは、任天堂が開発し、1986年10月に交通公社トラベランド興業(のちのJTBトラベランド)より発売された業務用ファミリーコンピュータ[70]。販売価格は専用カセット10本込みで11万円、コインボックス式は12万円[71]。

本体内に最大15個のファミリーコンピュータ用ソフトを内蔵する(交換可能)。主にホテルや旅館に設置されており、本体側面に設置されているコインボックスにコインを入れると、本体に内蔵されたソフトを10分または20分間(ディップスイッチの設定による)遊ぶことができる。制限時間内であれば、リセットボタンを押すことで他のゲームに切り替えることができる。

制限時間1分前には時間切れを知らせるブザーが鳴らされ、さらにコインを入れるとプレイ時間が追加される。コインを追加しない場合はゲームの進捗にかかわらず「Time Up」と表示される画面に切り替わり、強制終了される。課金方式は設置者により他に2種類(フロントなどで客用の鍵を貸し出して運営する「ビジターキー方式」、および「CATV方式」)あるほか、フリープレイモードがあり、これらに設定した場合は制限時間はない。プレイ中以外は内蔵されたソフトのデモ画面を順番に繰り返して表示する。

附属のコントローラと光線銃はNESから流用され、ファミコンボックスのソフトもNESと同じ形状のカセットになっている(ただし、NESとの互換性はない)。 シャープ版の「ファミコンステーション」もあり、メニュー画面の任天堂ロゴが「SHARP」の文字に変更されているなどの違いがある。

2024年現在も一部の旅館などでファミコンボックスが稼動しており、実際に遊ぶことが出来る[72]。

類似品として北米市場には “Nintendo M82” が存在するが、こちらは店頭でゲームをテストプレイするための販促用デモ機であった。

1990年には後継機として、業務用向けスーパーファミコンのスーパーファミコンボックスがリリースされた。こちらも、2024年現在も一部の旅館などで稼動している。

互換機

→詳細は「ファミコン互換機」を参照

- ライセンス品

- いずれもシャープから発売された。

- ファミコンテレビC1 - ファミリーコンピュータ内蔵のブラウン管テレビ。

- ツインファミコン - ファミリーコンピュータとディスクシステムの一体型機。

- 編集ファミコン - ファミコンタイトラーの別名もある。

- 非ライセンス品

- 2003年9月の任天堂のファミリーコンピュータ製造終了後も、膨大な数の中古ファミリーコンピュータ用ソフトが日本中に流通しており、ゲームを遊ぶための本体が必要とされている。

- これらの需要に応えるため、および家庭用ゲーム市場が発達していない途上国向けに、2012年現在においてもファミリーコンピュータ(及びNES)のソフトが動作する安価な互換機が多数製造され、国内外で販売されている。

- しかし日本国内で市販されているハードにおいてもファミリーコンピュータの人気ソフトを基にして作成したソフトが内蔵されている場合がある。また海外ではファミリーコンピュータの特許が切れる2003年以前から任天堂へライセンス料を払っていない互換機が見られた。この中には数百本のファミリーコンピュータ用ソフトを内蔵したハードも存在する。

復刻版

2003年に本体出荷は完了したが、他機種やオンラインサービスを利用することで本機のゲームを遊ぶことができる。

なお、これらのソフトはエミュレーションにより原則として原作をほぼそのまま再現しているが、いわゆるポケモンショックの影響で画面の点滅表現などに対する基準が定められたことにより、画面の明度が下げられていたり、点滅表現が抑えられたりなど、基準にあわせた修正が加えられたソフトが多数ある。

- NINTENDO64

- 2001年発売のNINTENDO 64用ソフト『どうぶつの森』ではゲーム内で入手出来る家具として「ファミコン」があり、プレイヤーの自宅に置くと一部のファミコンゲームがプレイ可能[73]。

- 続編のニンテンドー ゲームキューブ用ソフト『どうぶつの森+』、『どうぶつの森e+』でもファミコン家具は継続された。

- ファミコンミニ

- →詳細は「ファミコンミニ」を参照

- 2004年にゲームボーイアドバンス向けにファミリーコンピュータ用ソフトを移植したシリーズ。

- バーチャルコンソール

- →詳細は「バーチャルコンソール」を参照

- 2006年発売のWii、2011年発売のニンテンドー3DS、2013年よりWii Uでファミリーコンピュータなどかつて発売された一部のコンピューターゲームをダウンロード購入し、遊ぶことの出来るサービス。

- ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online

- →詳細は「ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online」を参照

- Nintendo Switchではオンラインサービス「Nintendo Switch Online」が2018年9月に有料化されたことにあわせて、専用ソフト『ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online』がオンラインサービスの加入者向けにダウンロード可能となっている。ファミリーコンピュータ用ゲームが収録(サービス開始時は20本)されており、オンラインで対戦や協力プレイが可能。また、同ソフト専用としてファミリーコンピュータのコントローラを実物大に再現した「ファミリーコンピュータ コントローラー」がオンラインサービス加入者限定で通信販売されている[74]。

- ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ

- →詳細は「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ」を参照

- 2016年11月10日[75][76]に発売した任天堂公式の復刻版。ファミリーコンピュータを当時のデザインのまま小型化している。ロムカセットを差して遊ぶことは出来ないが、当時のゲームのうち30種類が標準で内蔵されている。

- 海外では日本版とは別にNintendo Entertainment Systemを模した製品も発売されている[77][78]。商品名は、米国では「NES Classic Edition」、欧州では「Nintendo Classic Mini」として発売されており、国内版と海外版は一部収録タイトルが異なる[79]。

- また、2018年7月7日には集英社発行の漫画雑誌『週刊少年ジャンプ』の創刊50周年を記念し、同誌連載作品が原作となったゲームや同誌が制作に関わったゲーム20作品を収録した「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ 週刊少年ジャンプ50周年記念バージョン」が発売された[80]。

- ゲーム&ウオッチ COLOR SCREEN

- →詳細は「ゲーム&ウオッチ § タイトル一覧」を参照任天堂公式商品。ゲーム&ウオッチにカラースクリーンを搭載、ファミコンゲームを移植。

- 2020年11月13日には『スーパーマリオブラザーズ(1・2)』、2021年11月12日には『ゼルダの伝説』『リンクの冒険』を収録したものが発売された。

Remove ads

周辺機器

要約

視点

型番のHVCはHome Video Computerの略である[33]。

商標

1981年3月、シャープがオーブンレンジの発売を受けて「ファミコン」を民生用電気機械器具(家電)の区分で商標登録し、1983年10月には娯楽用具の区分でも商標登録した。その後任天堂は商標権の権利譲渡にて娯楽用具の区分での[要出典]「ファミコン」の商標をシャープから譲り受けた[33]。そのため、家電区分での「ファミコン」商標はシャープが今も保持している[81] [信頼性要検証]。

任天堂純正

- ファミリーコンピュータ ディスクシステムを構成するディスクドライブとRAMアダプタ

- 通信アダプタセット

- 通信コントローラ

- JRA-PAT カード

- 専用ACアダプタ(HVC-002)

- DATASHIP 1200(FCNR-1200)[82]

- ファミリーコンピュータとネットワークアダプタを一体化してファミリーコンピュータのソフトをプレイできなくした通信カートリッジ専用機器。

他社発売(ライセンス商品)

- スーパーコントローラー(バンダイ)

- 純正のコントローラーにはめて使用するタイプのミニスティック。

- ワンハンドコントローラー ウルテク3名人くん(はなやま玩具)

- 純正のコントローラーにはめて使用するタイプであり、片手で十字キーとABボタンを操作できるようになる[83]。

- ファミコイン(タイトー)

- 1985年12月15日発売。十字キーを平らな円盤状にできる玩具[84]。

Remove ads

ソフトウェア

要約

視点

ライセンス品

→詳細は「ファミリーコンピュータのゲームタイトル一覧」を参照

本体と同時発売したローンチタイトルは『ドンキーコング』、『ドンキーコングJR.』、『ポパイ』の3本[9]であるが、ほどなくして『五目ならべ 連珠』と『麻雀』が発売され、その名の通り「家族みんなで楽しめる[65]」ラインアップが揃った。その直後に発売された『マリオブラザーズ』の後は2か月以上新作が途絶えていたものの、既出のアクションゲーム4本は全てアーケード版で実績のある移植作であり、雑誌評価でも好評価を得ていた[注釈 30]。このようにアーケードで既に知名度のあるソフトウェアを移植する手法は宣伝費の削減に貢献した[31]。

1984年7月に発売されたハドソンの『ロードランナー』が140万本、同年11月に発売されたナムコの『ゼビウス』が127万本を販売すると、タイトー、コナミ、カプコン、ジャレコなどが相次いで参入した[注釈 31]。そして、1985年9月に発売された任天堂の『スーパーマリオブラザーズ』でファミリーコンピュータの人気は決定付けられ、これら三本のソフトはハードウェアの普及にも貢献した。

ハードウェアの普及に伴って、ゲームのジャンルも多様化していき、1986年にエニックスから発売されたファミリーコンピュータ初のロールプレイングゲーム[注釈 32]である『ドラゴンクエスト』は150万本を販売し、後にシリーズ化され、そのいずれも初作を超える販売数となった。またパズルゲームでは1988年発売の『テトリス』が181万本、1990年発売の『ドクターマリオ』が153万本を販売し、これらはファミリーコンピュータ発売当初の「家族みんなで楽しめる」の通り、子どもだけでなく大人も楽しめるゲームであった。

ソフトの発売タイトル本数はナムコが83本で1位、2位はコナミで59本、3位はバンダイで58本、4位は任天堂で51本、5位はタイトーで49本である[81]。

最後の任天堂公式ソフトは1994年6月14日発売の『高橋名人の冒険島IV』である。

非ライセンス品

成人向け要素を含むために任天堂の許諾を得られないゲームタイトルは1990年前後よりハッカーインターナショナルから発売されていた。

また全年齢対象のゲームタイトルの発売は2000年代に始まり、2007年にCS番組『TVゲームジェネレーション 8bitの魂』内の企画で2人用ゲームの『ミスタースプラッシュ!』が作成された際には「13年ぶりの新作ソフト」と称された[92]。これは翌年発売の同番組のDVDボックスにROMデータが(初回限定版では実物のパッケージとマニュアルも)収録され、一部のショップでは限定特典として実物のファミコン用ROMと基板が自作キットの形(カセットの外装は無し)で付属した[93]。

その後2018年頃にはWindowsでのソフト開発を解説する同人誌が登場し[94]、自作ソフトを書き込めるカートリッジが販売される[95]など、開発の敷居は下がっている。

→非ライセンスゲームタイトルの詳細については「ファミリーコンピュータのゲームタイトル一覧 § 非ライセンス品」を参照

一方で日本を除く東アジアを中心に任天堂へライセンス料を払わずに、日本で発売されたファミリーコンピュータ用ソフトをそのまま違法コピーしたものやPCエンジン・スーパーファミコン・アーケードゲームなどから勝手に移植されたゲームなどの海賊版ソフトが出廻った。中には日本製ゲームのパッケージデザインをそのまま盗作しているものもあった。

1991年9月25日に神奈川県警神奈川警察署は80種類のファミコンソフトを内蔵した台湾製の「80インワン」を販売していた人物を著作権法違反の疑いで書類送検している[96]。

Remove ads

反響

要約

視点

ファミリーコンピュータは人気を獲得して以降、ゲームで遊ぶ人々のみならず、出版・音楽・映像・証券業界、教育・医療関係者、果ては国会議員など様々な人々のビジネスや研究・議論に影響を与えていった。

人気

ファミリーコンピュータが発売された1983年は家庭用ゲーム機、並びに低価格帯のコンピュータの市場はまだ黎明期で、複数のメーカーが争っていた[注釈 33]。ファミリーコンピュータは家庭用ゲーム機業界内の後発商品であり、発売時はマスメディアにも大きく取り上げられなかった[33]。

単純に定価だけ比較すれば、同日に発売されたSG-1000と同程度、ほぼ同時期に発売のカセットビジョンJr.と比べれば3倍近い価格だった。同年に日本で発売された主な「家庭用テレビゲーム専用機」に限っても(すなわちテレビにつながないCRT一体型機種や、キーボードの付いたゲームパソコン類を除けば)、2万円を超えるものはAtari 2800くらいしかなかった。つまり価格は競合製品と同水準だった。

その中でファミリーコンピュータは当初はアーケードゲームが家庭でできることをセールスポイントにし、ゲーム機本体のスロットに差し込むロムカセットを交換することにより様々なゲームを楽しむことを特徴として、製品パッケージにも「家庭用カセット式ビデオゲーム」と銘打った。発売当初はPPUのバグの発覚による出荷停止があり振るわなかったものの[98][注釈 34]、1984年1月末ごろには出荷停止中にもかかわらず、他のゲーム機を購入せず、ファミリーコンピュータの入荷を待つ客が登場するぐらい人気が出始めた[33]。

その後は以下の理由により、徐々に人気を向上させていった。

- 競合製品と同価格帯にありながら、特化された設計により、ゲームに対しては高い性能を誇った[注釈 35]。

- 任天堂自身の優れたソフト開発力、サードパーティー[注釈 36]による豊富なラインアップを実現した[注釈 37]。

- 1984年8月14日に改正され、1985年2月13日から施行された風適法により、18歳未満は夜間帯のゲームセンターへの入場が規制されたことでファミリーコンピュータで遊ぶようになった[106][注釈 38]。

- それまでのゲーム機は主に玩具流通で販売されていたが、この頃の機種はディスカウントストアでも販売され、価格も値下げされていた。値下げ前の価格でも敬遠していた一般層がこれを機に購入するようになった[109][注釈 39]。

1988年までにおける6歳から17歳の男性の家庭用TVゲーム機の所有率は85%であったが、その85%の内、80%をファミリーコンピュータが占めており[111]、他を圧倒していた[注釈 40][注釈 41]。また80年代末の時点で世帯普及率は約4分の1で小中学生の子どもを持つ家庭のほとんどが本機を所有していた[114]。また男性だけでなく特に『スーパーマリオブラザーズ』は女性(少女)も遊ぶ機会があり、『スーパーマリオブラザーズ』のゲーム画面を見て「かわいい」と評する人もいた[33]。

結果、リコーの半導体事業はファミリーコンピュータの好調な売れ行きのおかげで好転し、4年で黒字転換した[98]。

アメリカで発売されたNESも、アタリショック以来冷え込んでいたアメリカのテレビゲーム産業を復活させた[注釈 42]。

一方で1985年の『スーパーマリオブラザーズ』発売による爆発的なファミコンブームのおかげで本体が常に品薄状態になり、小売店によっては売れ残ったソフトをセットにして売る、いわゆる抱き合わせ商法を行う店もあった[注釈 43]。また1988年にエニックスから発売された『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の時には販売店へ長蛇の列ができ、学校を休んで購入する者や購入したものから盗む行為が行われ社会問題となった[116]。

こうして、ファミリーコンピュータはその影響力の大きさから早々に「ファミコン」が普通名称化し、テレビゲームの事情に疎い年配層を中心にテレビゲームそのもの(特にゲームハード)を指す代名詞として用いられた。

関連商品・サービス

『スーパーマリオブラザーズ』の人気によって、他業界で関連商品やサービスが展開され、ゲーム業界とともに発展していった。

- 中古販売

- ゲームソフトを買い取り、中古品として販売するリサイクルショップが登場した[117]。このような店は「ファミコンショップ」と呼ばれ、個人商店が多かった[118]が、中にはカメレオンクラブやTVパニックなど、全国にチェーン展開する企業も現れた[117]。

- 出版

- ゲーム雑誌は『Beep』や『ログイン』(アスキー)、『コンプティーク』(角川書店)などがあったが、ファミリーコンピュータ専門誌である『ファミリーコンピュータMagazine』の登場によって、他社からも同様の専門誌が登場した。

- 1985年に徳間書店から出版された『スーパーマリオブラザーズ 完全攻略本』が2年連続で全ての書籍のベストセラー1位になった[33]。以降、各社からゲームの攻略本が出版されるようになった。

- 一方1987年には英知出版が発売していた月刊誌『ハイスコア』が『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』の攻略情報を掲載しようとしたところ、ゲーム発売元のエニックスが雑誌の販売差し止めを求めて裁判を起こした。東京地方裁判所の設樂隆一はエニックスの訴えを認めて、ゲーム制作者の意図に反してゲーム画面を掲載することは著作権侵害に当たる司法判断を示した[119]。

- また漫画においても「ファミコン」やそれに準ずる言葉をタイトルに用いた作品が『月刊コロコロコミック』[注釈 44]や『コミックボンボン』[注釈 45]、『月刊少年ジャンプ』[注釈 46]などの雑誌で連載されていた。このうち『ファミコンロッキー』は派手な演出を目的として、ウソ技など実在しない要素を描いていた[注釈 47]。

- 音楽

- →「ゲームミュージック」も参照

- ゲーム音楽自体は1984年4月25日に発売した『ビデオ・ゲーム・ミュージック』[122]や『スーパーゼビウス』、『ザ・リターン・オブ・ビデオ・ゲーム・ミュージック』などいずれもナムコのアーケードゲームに関連した作品が発売されていた。

- 他社のゲーム音楽にも波及し始めたのが1986年であり、任天堂のゲームからは3月30日に『スーパーマリオブラザーズ マリオの大冒険』、『スーパーマリオブラザーズ クッパ一族かぞえ唄』、3月31日に『スーパーマリオブラザーズ オリジナルサウンドトラック』が発売され[123]、5月16日には『マリオシンドローム』、『ファミコン・ミュージック』[124]が発売された。

- 日本物産からは9月中旬に『テラクレスタ』のカセットテープが発売された[125]。

- コナミのゲームからは9月10日に『コナミ・ゲーム・ミュージックVOL.2』、テクモのゲームからは9月25日に『テクモ・ゲーム・ミュージック』が発売された[126]。

- このように、1986年以降ファミリーコンピュータの普及に伴って、ゲーム音楽は一つのジャンルとして音楽市場を形成していった。

- 映像

- 任天堂のゲームからは1986年7月20日に『スーパーマリオブラザーズ ピーチ姫救出大作戦!』、『スーパーマリオブラザーズ2 完全攻略法』が上映され、ハドソンのゲームからは『RUNNING BOY スター・ソルジャーの秘密』が上映された[127]。

- ナムコのゲームからは1986年10月5日に『ナムコの伝説』が発売された[128]。

- 以降、ゲームのキャラクタを使用した映画[注釈 48]やゲームの攻略ビデオなどで市場を形成していった。

- また、ファミっ子大作戦やファミっ子大集合などのテレビゲーム情報番組も同時期に放送開始された。

- イベント

- ハドソンは「全国キャラバン」と称したゲーム大会を1985年に開催し、以降1997年まで毎年開催された[注釈 49]。このゲーム大会ではファミコン名人と呼ばれる、ゲームの実演を仕事として行い、当時の子供たちの人気を得たゲーム関係者が活躍した。特に高橋名人と毛利名人に関してはハドソンのゲーム『スターソルジャー』による2人の対決を描いた『GAME KING 高橋名人VS毛利名人 激突!大決戦』が上映されるほどの人気があった[127]。

- 玩具[要出典]

- 本機の人気が出始めた1984年頃から早くも本体やキャラクターを立体化した「消しゴム」がカプセルトイ自販機にて街中の玩具店等で売られ始めた。その中には任天堂の許諾商品があったが、文字を一部入れ替えた無許諾商品も存在した。また「ポケットファミコン」と言う任天堂許諾商品のキーホルダー(ケースはカセット用を流用)、そしてロッテからは食玩の「ファミコンチョコ」が、サードパーティーによるゲームソフトのボードゲーム等数多くの関連商品が売られた。

- 本機の製造が終了した2003年以降も子供時代に親しんだ人々を主な対象とし、懐かしさを喚起する商品として本体やコントローラを模した形のキーホルダー・クッション・時計など様々なものが発売された。懸賞プレゼントやプライズゲーム用景品など、非売品として世に出るものも多かった。

- 証券

- 1987年から1988年にかけて、山一・野村・大和・日興証券はファミリーコンピュータを使用した、証券のオンライントレードサービスを開始した。1987年時点ではファミリーコンピュータのように1,000万台を超える双方向通信が可能な端末が普及したことは電話機を除いて他になく、家庭における情報化の一助となった[19]。

子どもへの影響

その影響力の大きさと他のゲーム機と比して圧倒的な普及率の高さゆえに当時の子ども達の遊びや話題の主流を占めるに至った。 そのため、これら変化に伴い、1980年代後半には子どもを対象とした研究が行われた。

- 興味関心面

- ファミリーコンピュータを通して、コンピュータに興味を持つようになった[129][130]。

- 健康面

- ゲーム後に、頸や肩、腕、手指などの疼痛、眼精疲労など視力に関する諸症状を訴えることが多い[131]。

- 1986年、愛知県眼科医会は愛知県教育委員会の教育長に対し、ファミコンで長時間遊んだことが原因と見られる視力低下の子どもが急増しているとして、生徒への指導・規制策を求める要望書を提出した[132]。

- 精神面

- 達成感やストレス解消になる[133]一方、親の話を聞かない、勉強が手につかないなど反抗・虚脱感・無気力になるものもいる[134]。

- この理由からファミコンやコンピュータゲーム全般に対し根強い反感や嫌悪感を示す保護者や教育者も存在し、頑として買い与えないケースも見受けられた。

- 1986年12月、九州大学教育学部は、「ファミコンをやる子は暴力的傾向が目立つ」という研究結果を発表。小学校高学年で週4回以上ゲームをする子としない子では「物を壊したり暴力をふるいたくなるか」の問いに、ゲームをする方がより多く「そう思う」と答えた。さらに「テレビゲームで遊んでいる最中は自分がすべてをコントロールしている」などの優越感、支配感が強くなりがちとなる。結果としては「テレビゲームは子供の中にある攻撃性を短絡的に引き出してしまう。子供が弱者いじめを平気ですることと、テレビゲームの流行は同じ素地にあるのではないか」とまとめられている[135]。

- →「ゲーム脳」も参照

国会での論議

1986年2月12日の衆議院予算委員会で公明党の矢追秀彦がブラウン管を使用したOA機器の普及に伴う労働者の健康対策に関する質問に関連して、ファミリーコンピュータを「徹夜しかねないほど、おもしろい」と言及したうえで、厚生省が健康対策を講じていないことを批判、それに対して、文部大臣の海部俊樹は「目の疲労だけでなく精神的な影響の考慮も必要」、厚生大臣の今井勇も「TVゲームが目に与える影響を検討していく」と答弁した[136]。

同年3月7日の同じく衆議院予算委員会で共産党の藤田スミはファミコンの広範囲の普及による、子どもたちへの目や精神面に与える影響についておよびコンピュータ支援教育の子どもに与えるデメリットに関して本格的に取り組まない理由を質問し、文部大臣の海部俊樹は今後精神科医も交えて会議していくことに了承した。 また、藤田はゲームの長時間プレイにソフト供給側などの業界に指導をするように求め、通産省は文部省と協力して対策していくと答弁した。[137]

Remove ads

地上波デジタルテレビとの接続

2011年に地上デジタルテレビ放送への完全移行が行われたことによって、アナログチューナー付きの新品テレビが姿を消した。ファミリーコンピュータはアナログテレビの電波信号を使って出力する仕組みであり、デジタルチューナーには対応していないので使用することができない(コンポジット映像信号を出力可能なAV仕様ファミリーコンピュータやツインファミコンは問題ない)。これは他のRF接続にしか対応していないレトロゲーム機でも起きている問題である。これはアナログ放送でも、ケーブルテレビなどで1chと2chが同時に使われている場合があり、似たような問題が起こっている。

アナログテレビ放送と同じコンポジット映像信号を扱えるRCA端子が備わっているテレビであれば、RF出力の信号をコンポジット出力信号に変換する周辺機器を使うか、新たに回路を組んでコンポジット映像信号を取り出すことで使用が可能になる。例えば、家庭にある古いビデオデッキや市販のコンバーターなどを変換用に使うなどである。一部では通常のファミリーコンピュータに電子回路を組み込み、AV接続対応に改造する業者も存在する。

ファミリーコンピュータ(AV仕様を含む)において、KRIKzzが開発した「RGB Blaster」とメガドライブ2用のSCARTケーブルかHD Retrovisionのコンポーネントケーブルを用いて、RetroTINKやOSSCなどのHDMIアップスケーラーを用いることで、無改造でRGB出力することができる[138]。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads