Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Carte de Cassini

première carte à l'échelle du royaume de France De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

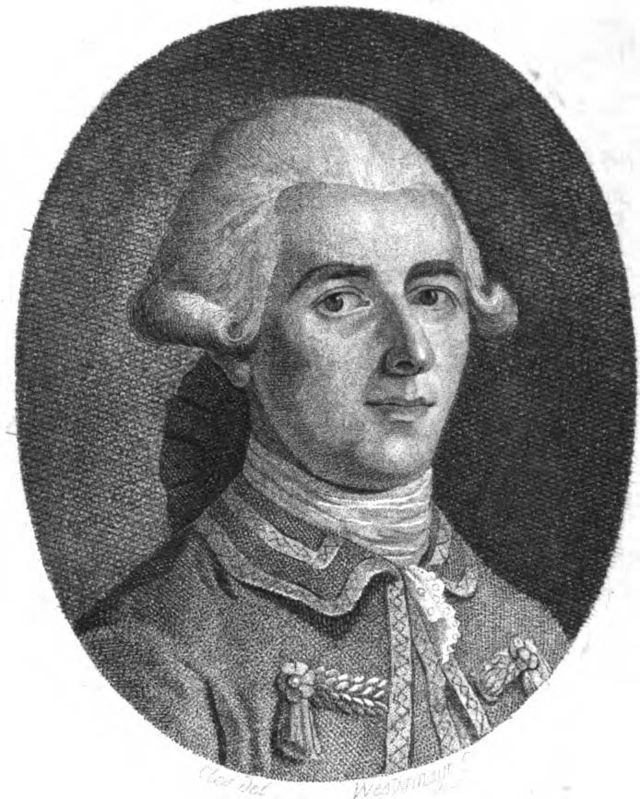

La carte de Cassini, aussi appelée carte de l'Académie, est le premier ensemble de cartes géométriques[1] établi à l'échelle du royaume de France au XVIIIe siècle par plusieurs membres de la famille Cassini, principalement César-François (Cassini III) et son fils Jean-Dominique (Cassini IV). Quatre générations de Cassini se sont succédé pour réaliser ce travail. On pourrait donc aussi parler de la « carte des Cassini ».

Première entreprise de cartographie à l'échelle de la France entière, la carte de Cassini constitue à l'époque une véritable innovation et une avancée technique décisive. C'est la première cartographie qui s'appuie sur une triangulation géodésique dont l'établissement a pris plus de soixante ans. La carte ne localise que vaguement les habitations ou les limites des marais et forêts, mais le niveau de précision du réseau routier est tel qu'en superposant des photographies satellite orthorectifiées aux feuilles de la carte de Cassini, on obtient des résultats remarquables. L'échelle adoptée est d'une ligne pour cent toises, soit 1/86 400, alors que les cartes topographiques actuelles de l'IGN sont au 1/25 000.

Le travail sur plusieurs décennies des Cassini a laissé son empreinte sur le terrain : on trouve aujourd'hui des toponymes comme « Signal de Cassini », qui marquent les lieux où ont été effectuées les mesures à l'époque. Ces points de repères correspondent aux sommets des nombreux triangles formant la trame de la carte.

De nos jours, les chercheurs de différentes disciplines consultent les feuilles de la carte de Cassini, soit sous leur forme originale dans la salle de lecture du département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France[pertinence contestée], soit sous forme numérique[2]. Elle intéresse particulièrement les archéologues, les architectes, les paysagistes, les historiens, les géographes, les généalogistes professionnels ou amateurs et les écologues, dès lors qu'ils ont besoin de connaître l'état antérieur du territoire qu'ils étudient. Elle intéresse aussi les chasseurs de trésors.

Remove ads

Origines

Résumé

Contexte

Projets de Colbert (1666-1668)

La carte de Cassini, première carte topographique de France, trouve ses origines sous le règne de Louis XIV, avec la création de l'Académie des sciences (1666) et les projets du ministre Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) concernant la marine royale et la défense des côtes françaises.

Or, à ce moment, la géographie du royaume n'est connue que de façon approximative. Les distances entre villes sont généralement estimées en journées de chevauchée, sans mesure précise des distances[3].

Triangulation de Paris à Amiens par Jean Picard (1668)

En 1668, Colbert indique à l'Académie des sciences qu'il « désirait que l'on travaillât à faire des cartes géographiques de la France plus exactes que celles qui ont été faites[4] ».

L'astronome et géodésien Jean Picard dit l'abbé Picard (1620-1682) effectue alors une première triangulation en France, de Paris à Amiens, le long de sa méridienne, qui va précisément de la ferme de Malevoisine à Champcueil (actuelle Essonne) à Sourdon près d'Amiens. Il établit ainsi les fondements de sa carte particulière des environs de Paris pour laquelle il supervise les levées réalisées par l'ingénieur David du Vivier[5],[6].

Établissement d'une carte du littoral par Picard et La Hire (1674-1682)

Dans les années 1671-1673, Louis XIV demande à l'Académie de « dresser une carte de toute la France avec la plus grande exactitude possible ».

L'abbé Picard et le mathématicien Philippe de La Hire (1640-1718) effectuent alors un relevé astronomique des latitudes et longitudes des villes du littoral[7], travail qui permet de tracer les contours d'une carte de France corrigée (sans utiliser des relevés par triangulation), présentée à l'Académie des sciences en 1682.

Remove ads

La triangulation du royaume (1681-1783)

Résumé

Contexte

Projet de « châssis géographique » de Picard (1681)

En 1681, l'abbé Picard présente à l'Académie son « projet pour faire un châssis géographique pour toute la France… présenté à Monseigneur Colbert ». Ce châssis doit comporter « une grande traverse » triangulée qui irait de Dunkerque à Perpignan et une autre ligne « qui contournerait le royaume suivant les frontières et les côtes », en liaison avec la première[8].

Après la mort de Picard en 1682, Louis XIV « ordonne aux Mathématiciens de l'Académie des Sciences de continuer l'entreprise et de prolonger vers le Septentrion & vers le Midi jusques aux confins du Royaume, une ligne méridienne qui passât par le milieu de l'Observatoire de Paris ».

Détermination de la méridienne Dunkerque-Paris-Perpignan (1683-1718 et 1739)

La détermination précise du tracé de la méridienne de Paris (qui est une fraction du méridien de Paris) allant de Dunkerque à Perpignan est réalisée par Giovanni Domenico Cassini (Cassini I, 1625-1712) puis à son fils Jacques (Cassini II, 1677-1756).

Elle est achevée seulement en 1718, du fait de nombreux reports. Elle constitue la première ligne du futur « châssis » triangulé (ou canevas) qui va couvrir le territoire du royaume. Elle sera vérifiée en 1739 par Nicolas Louis de Lacaille et César-François Cassini (Cassini III, 1714-1784)[9]

Mise au point d'un premier canevas géodésique (1733-1744)

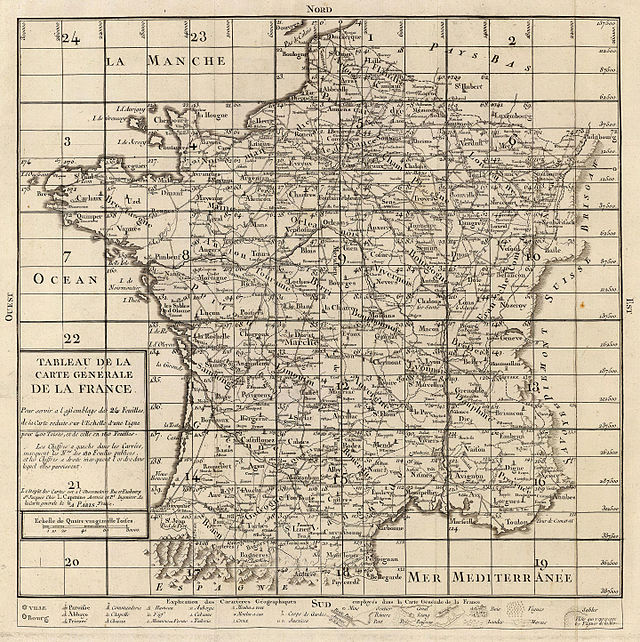

En 1733, au bout de quinze ans, le contrôleur général des finances, Philibert Orry, décide de lancer la triangulation et la cartographie de tout le royaume. C'est le véritable point de départ de la carte de France des Cassini. Dans un premier temps, est établie une triangulation partielle du royaume, le long de la méridienne de Paris et de sept autres lignes qui lui sont parallèles ou perpendiculaires (carte ci-contre) :

- deux lignes parallèles géométriquement à la méridienne (ce sont donc des fractions de cercles de la sphère terrestre, mais pas des fractions de méridien), disposées de part et d'autre de la méridienne, la première passant aux environs de Nantes, la seconde (assez indéfinie dans un premier temps) passant aux environs de Lyon ;

- cinq lignes perpendiculaires à la méridienne (grands cercles de la sphère terrestre[N 1]) : une ligne Brest-Strasbourg passant par Paris, au nord une ligne passant par Amiens, au sud, trois autres perpendiculaires au niveau d'Orléans, de Lyon et de Bayonne.

(Jacques)

Chronologie de la triangulation initiale du royaume :

- 1733-1734 : ligne Brest-Paris-Strasbourg[10] ; les principaux intervenants sont Giovanni Domenico Maraldi, Cassini II et ses fils, et d'autres géographes (Jean Delagrive, François Chevallier et pour une moindre part Outhier).

- 1736 : ligne de Nantes à Saint-Malo (abbé Outhier).

En ce qui concerne les littoraux (« Les côtes & les frontières méritaient bien un examen particulier, aussi ont-elles été déterminées par une chaîne de triangles non interrompue, espèce de fortification géométrique qui assure de la manière la plus inaltérable l'étendue actuelle de ce royaume »[11]), la triangulation a lieu de 1736 à 1738 :

- 1736-37 : côtes de Normandie et de Bretagne ;

- 1737 : côtes du Poitou, d'Aunis (La Rochelle), de Saintonge et de Gascogne ;

- 1737 : côtes de Picardie, d'Artois et de Flandre (de Saint-Valery à Dunkerque) ;

- 1737-38 : Bayonne[réf. nécessaire] et côte méditerranéenne (de Port-Vendres à Antibes, à la frontière avec le comté de Nice).

Les frontières terrestres sont triangulées en 1740[12].

Ce canevas initial probablement terminé autour de 1740 est publié seulement quatre ans plus tard. Elle est connue comme la « carte de 1744 », bien que son intitulé officiel soit beaucoup plus long.

La carte de 1744 (« carte des principaux triangles »)

Non datée, son intitulé est Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui servent de fondement à la Description géométrique de la France. Levée par ordre du Roy par Messrs. Maraldi et Cassini de Thury, de l'Académie royale des Sciences. Son échelle approximative est de 1 : 1 750 000.

C'est la carte officielle qui suit l'article de Cassini de Thury Sur la description géométrique de la France[13].

Elle comporte, comme précédemment, la Méridienne, mais avec trois parallèles et, maintenant, sept perpendiculaires, ce qui forme sur le territoire des pseudo-carrés d'environ 60 000 toises (≈117 km) de côté ; de plus, les côtes et les frontières y sont définies ainsi que leur triangulation. « Il a fallu pour l'exécution de ce projet, former sur le terrain près de 800 triangles [en tout 814 triangles réduits dans le plan horizontal], tous liés les uns aux autres et qui se terminent à 19 [plutôt 17 ou 18] bases qui servent de preuves aux vérifications ». Les instruments et les méthodes employés pour la triangulation sont ceux de l'époque ; on les retrouve sous leur vocable propre (quart de cercle, secteur) et dans l'étude des méridiennes géodésiques. Sur la carte sont aussi localisés un grand nombre de villes, bourgs, châteaux, etc., déterminés géométriquement. Dans les marges sont indiquées les distances à l'Observatoire de Paris de 440 villes, fanaux et montagnes ; plus tard y seront ajoutées latitude et longitude des lieux considérés.

Les axes de référence pour rapporter la position des points géodésiques sont respectivement la méridienne de Paris (axe des y) et sa perpendiculaire menée depuis l'Observatoire de Paris (axe des x). La Projection cartographique est de type cylindrique transverse, non conforme, calculée sur la sphère terrestre[14].

Cette carte sera accompagnée des détails des opérations de triangulation effectuées avec les angles de chaque triangle, la longueur des côtés, le résultat des calculs. Ce travail existe sous différentes formes, dans différents ouvrages ou manuscrits que l'on peut trouver à l'Observatoire de Paris, à la Bibliothèque nationale de France, à l'IGN[15].

- Cartouche orné de la carte.

- Marges : villes, fanaux, montagnes (partiel).

Cette triangulation initiale et homogène de la France « exécutée par une main savante » forme ce qu'on peut appeler le réseau géodésique de premier ordre. C'est à partir de ces grands triangles que pourra se poursuivre le détail de la France en complétant les milieux des espaces non triangulés.

Pour le futur, dans un premier temps, Cassini, à travers Grandjean de Fouchy, invite « les évêques, les magistrats, les seigneurs et même les particuliers à achever le détail des endroits qui restent à lever » pour faire de nouvelles cartes particulières, mais – il insiste – en « s'assujettissant à l'échelle et aux positions de la carte générale », comme l'ont déjà fait « les MM. de la Société royale des Sciences de Montpellier pour la carte du Languedoc ou M. l'abbé Outhier pour les plans des diocèses de Bayeux et de Sens[16] ; les plans des forêts du Roi ou les cartes particulières des frontières du royaume, qui ont été levées pour les camps des armées du Roi ».

Dans un deuxième temps, à la fin de son article Sur la description géométrique de le France – édité en 1749 –, Cassini prend le contre-pied de ce qu'il écrit quelques pages avant : « Nous nous réservons de donner, dans la suite, des Cartes particulières de la France, où l'on placera tous les lieux principaux qui sont tant dans l'intérieur que dans les limites du royaume. »

Achèvement de la triangulation du royaume (1747-1783)

Sur la carte de 1744, de vastes espaces restent non triangulées. Leur triangulation va être effectuée par les équipes de deux ingénieurs[Qui ?] expérimentés ayant participé aux premières opérations, en utilisant les mêmes outils et mêmes méthodes[17].

Triangulation du bassin de la Seine (1747-1749)

On va d'abord trianguler le bassin hydrographique de la Seine (1747-1749) : la Seine en premier lieu, puis (dans cet ordre) la Marne, l'Oise, l'Aube et l'Yonne[18].

Triangulation de territoires des Pays-Bas autrichiens (1746-1747)

En 1746-1747, au cours de la guerre de Succession d'Autriche, l'armée française occupe une partie des Pays-Bas autrichiens (avant 1714 : Pays-Bas espagnols), surtout dans le comté de Flandre. Cassini de Thury effectue alors une triangulation des ce territoire convoité par la France (Louis XIV y a déjà annexé Dunkerque, Lille, Douai, Cambrai et quelques autres places).

Reste du royaume (1748-1783)

Pour le reste du territoire, la triangulation a lieu en fonction des cartes que Cassini entreprend à la suite de la décision de Louis XV qui indique à Cassini le 7 juillet 1747 : « Je veux que la carte de mon royaume soit levée…, je vous en charge, prévenez-en M. de Machault. »[19] (Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville, alors contrôleur général des finances).

Les opérations commencent donc en 1748. Cassini s'engage à accompagner les cartes qu'il va alors publier du réseau secondaire les concernant[N 2]. C'est ainsi qu'il donne dans l'Introduction à la seconde feuille occidentale de la carte de la France, levée en 1751, une planche qui « comprend l'étendue de quatre carrés de 60 000 toises… », avec l'explication correspondante « qui représente l'ouvrage de deux ingénieurs »[20].

Remove ads

Les cartes générales de la France

Résumé

Contexte

Carte de 1747

En 1747, Cassini de Thury publie une « carte qui comprend tous les lieux de la France qui ont été déterminés par les opérations géométriques »[21]. Cette carte comporte (en plus des zones de la carte de 1744) la triangulation de la Seine et des Pays-Bas autrichiens[22]

En 1747, les informations données par la Carte qui comprend tous les lieux de la France qui ont été déterminés par les opérations géométriques permettent de publier la première carte géographique du pays (sans triangles). Intitulée Carte de France dressée sur les observations de MM. de l'Académie Royale des Sciences, elle est l'œuvre de Philippe Buache de la même Académie.

La France y est représentée dans ses contours avec ses côtes, ses frontières et ses cours d'eau. Les provinces sont citées, leurs limites territoriales sont définies et les principales villes y sont indiquées. Les pays limitrophes y apparaissent avec quelques détails supplémentaires (villes, fleuves…).

Les coordonnées géographiques, longitude par rapport à l'Observatoire et latitude y sont seules définies. L'échelle est donnée en différentes lieues régionales.

Cette carte est probablement la première carte géographique correcte du royaume de France. Elle accompagnera, en supplément, la publication annuelle « grand public » La Connaissance des Temps éditée par la même académie.

Carte de 1783

Le maillage du pays est quasiment complet en 1783, date à laquelle Cassini de Thury publie la Description géométrique de la France. À la fin de l'ouvrage, se trouve une carte de France couverte de plus de deux mille triangles (réseau primaire et secondaire)[23], ainsi que les territoires triangulés aux Pays-Bas autrichiens en 1746-47.

Une confusion résulte du fait que le cuivre sur lequel elle a été gravée est identique dans sa présentation à celui de la carte de 1744, avec le même cartouche de titre et la même date. L'avertissement explicatif inclus dans un autre cartouche indique : « Cette carte représente la France traversée par le Méridien de l'Observatoire royal de Paris et par des lignes perpendiculaires et parallèles à ce Méridien, tracées à la distance de 60 000 toises les unes des autres ».

Elle comporte aussi les numéros attribués aux cartes individuelles, mais ils sont difficilement lisibles.

- Carte de France de 1783 (partie Nord-Ouest).

- Le cartouche de titre avec la date « 1744 ».

- Le cartouche d'avertissement.

Autres

D'autres cartes suivront, telles les cartes de Robert de Hesseln en 1786 et la nouvelle carte des départements et districts de Louis Capitaine en 1794[24].

Remove ads

L'élaboration des cartes individuelles

Résumé

Contexte

Origine : une décision royale (1747)

En 1747, Cassini de Thury accompagne Louis XV en Flandre lors de la guerre de Succession d'Autriche. Il est chargé d'établir des cartes locales autour des champs de bataille. Lors de la présentation d'une de ces cartes au Roi, sur site, le , ce dernier lui précise ses exigences : « Je veux que la carte de mon royaume soit levée…, je vous en charge… »[25]. Ce sera le point de départ de l'établissement des cartes individuelles ; Cassini recevra les subsides du Roi pour cette réalisation ; il bénéficiera aussi des dispositions favorables du contrôleur général des finances et de la protection de Trudaine responsable des routes royales du royaume[26].

Première période (1748-1756)

L'entreprise nécessite des ingénieurs formés sur le terrain par des « seniors » issus des équipes ayant travaillé sur le maillage du deuxième ordre. Entre 1750 et 1756 leur nombre ira en progressant de 8 à 20. « Chargés du détail, ils étaient placés à la distance de dix mille toises les uns des autres », soit environ 20 km, et balayaient le terrain du nord au sud pendant une campagne qui durait six mois. « Rien ne devait échapper à leurs recherches. »

En campagne, sur le terrain, ces ingénieurs sont munis de planchettes, quarts de cercle, boussole. Le quart de cercle, encombrant, notamment dans les clochers, sera bientôt remplacé par un graphomètre à deux lunettes muni d'une boussole. Gradué en degrés, divisé par transversales, la résolution de l'instrument est de l'ordre de la minute de degré. Dans leurs relevés, ils se doivent de respecter les règles strictes de la triangulation : observer les trois angles des triangles, former des triangles de vérification, effectuer des tours d'horizon (360°). Pour leurs observations, ils s'informent de la toponymie du pays auprès des curés et/ou des syndics[N 3] qui les accompagnent parfois. Au travail de la journée succède celui du cabinet : mise au net de leurs notes et relevés puis ébauche des dessins de la carte du pays visité.

De retour à Paris, ils mettent au net leurs observations, calculent leurs triangles et les distances des objets sélectionnés. Ce travail terminé, ils remettent leurs registres à Cassini de Thury – aidé de son père – pour approbation. En 1757, ces ingénieurs sont rémunérés à hauteur de 4 500 livres la feuille. Quatre contrôleurs sont, eux, employés à « vérifier les calculs et à construire les cartes dans la forme où elles devaient être remises au graveur… »[27].

Seules deux cartes particulières seront terminées en 1756, celle de Paris et celle de Beauvais.

Deuxième période : privatisation (1756-1793)

En 1756, huit ans après l'origine de l'entreprise, Cassini de Thury présente donc au roi les deux premières cartes particulières du royaume. Le roi en est satisfait, mais devant les difficultés du royaume dont la guerre de Sept Ans, des coupes claires sont effectuées dans les subventions royales. La carte de France n'est plus subventionnée. Cassini de Thury fonde alors une société de cinquante associés afin de rassembler les fonds nécessaires pour finir les levés de la carte. Des personnalités de l'époque y participent. La plus célèbre d'entre elles est la marquise de Pompadour.

Acte d'association visant à rassembler les fonds nécessaires au levé de la carte générale de France de Cassini dite « carte de l'Académie »[28]

Acte d'association

Par devant les conseillers, notaires du roi à Paris soussignés, furent présents madame Poisson, marquise de Pompadour, le comte de Saint-Florentin, ministre d'État, messire de Moras, contrôleur général, Cassini de Thury, de l'Académie des Sciences, stipulant tant en son nom que comme ayant charge et pouvoir de monseigneur le prince de Soubise, le duc de Bouillon, le duc de Luxembourg, le maréchal de Noailles, de Buffon, de l'Académie des Sciences, du président de Corberon, de monsieur Collin — pour tous lesquels le dit sieur Cassini promet et s'oblige de faire ratifier ces présentes, en conséquence les faire obliger à leur pleine et entière exécution ainsi qu'aux fournissemens des fonds d'avance y expliqués et du tout fournir acte en forme pour être joint à la minute de ces présentes dans trois mois au plus tard à peine — monsieur Trudaine, conseiller d'État, Feydeau de Marville, conseiller d'État, de Novion, président à mortier, de Méliand, intendant de Soissons, de Malesherbes, premier président, du président de Mascarany, de Montalembert, de l'Académie des Sciences, président de Meslay, président de Guibeville, de Harriagues, maître des comptes, de Goislar, conseiller au parlement, du Vaucel, grand maître des Eaux et forêts, Bitaut, conseiller au Parlement, Charlet, conseiller au Parlement, Henry et Henry du Fey, son frère, Biseau, maître des comptes, Guinaumont, maître des comptes, Fremin, maître des comptes, Cassini l'Aîné, maître des comptes, Thomé, officier aux gardes, de Chalier, Denizet, trésorier de France, du Frou, payeur des rentes, Herbert du Vaucel de Castelnau, Hévin, premier chirurgien de madame la Dauphine, Camus, de l'Académie des Sciences, Perronnet, de Montigny, de l'Académie des Sciences, Prévost, de Borda, fermier général, Duval, Quesnay, médecin ordinaire du roi. Associés postérieurs : Monseigneur le duc de Choiseul, monsieur la Condamine, le président Sarron, directeur, monsieur de Montigny, monsieur Capitaine, monseigneur le duc de Bouillon, monsieur de Lisle, monsieur Prévost. Lesquels, en conséquence de l'agrément et permission du roi, sur les présentations qui lui ont été faites par monsieur Cassini de Thury de s'associer pour faire continuer les travaux de la carte de France que Sa Majesté a fait commencer en 1750 et la faire exécuter avec la plus grande précision possible, d'autant qu'ils n'ont d'autre objet dans cette entreprise que l'honneur et les avantages qui en reviendront à la nation, après avoir pris communication de nouveau du mémoire contenant le projet d'association transcrite en tête de ces présentes, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les dits seigneurs et dames et autres personnes susnommées s'associent par ces présentes pour faire continuer la carte générale de la France et s'obligent de contribuer chacun pour leur part à la dépense nécessaire jusqu'à l'entière exécution, aux charges et conditions énoncées dans le projet transcrit en tête des dites présentes qu'ils approuvent suivant sa forme et teneur.

Article 2e

Il y aura dans la société cinquante parts dont une pour chaque associé. Nul ne pourra céder sa part ou la vendre en tout ou par partie sans l'agrément de la société qui se réserve le privilège d'acquérir cette part si elle le juge à propos en remboursant au propriétaire les fonds qu'il aura fournis jusqu'alors ; et ladite société ne pourra être augmentée au-delà du nombre de cinquante, sous quelque prétexte que ce soit.

Article 3e

Il sera choisi par les associés et dans leurs nombres trois directeurs qui auront la conduite de toutes les affaires de la société, savoir : la direction des ouvrages, la distribution des fonds, le payement des appointemens des ingénieurs et employés aux travaux de ladite carte, l'achat des marchandises et autres dépenses quelconques relatives à l'exécution du dit projet. Et comme il est nécessaire de pourvoir incessamment à tous ces objets et de recourir à Sa Majesté pour la confirmation et approbation de ladite société et du présent acte, en la suppliant d'effectuer les dons, cessions et autres grâces mentionnées au dit projet en forme de mémoire ci-dessus transcrit que Sa Majesté a promis d'accorder à la société lorsqu'elle serait formée, la société a choisi et présenté à Sa Majesté pour directeurs perpétuels de ladite entreprise messieurs Cassini de Thury, Camus et de Montigny, de l'Académie des Sciences, soumettant à leur décision, après qu'ils auront été agréés par Sa Majesté, tous les travaux, dépenses, emplois de fonds et dispositions à faire pour l'exécution de ladite carte.

Article 4e

La société nomme pour son trésorier monsieur Borda, fermier général, associé, le chargeant de faire les recouvremens de fonds et toutes le dépenses nécessaires sur les mandemens signés par les trois directeurs. Il tiendra registre de toutes les recettes et dépenses faites par ses mains desquelles il rendra comptes à la compagnie, lui donnant pouvoir en sa dite qualité de trésorier et associé d'assister aux assemblées des sieurs directeurs où il aura voix délibérative pour tout ce qui pourra concerner les recouvremens, dépenses et manutention des fonds appartenant à ladite société.

Article 5e

La société choisit et nomme pour examinateur des ingénieurs-géographes et dessinateurs monsieur Perronnet, inspecteur général des ponts et chaussées, associé à ladite entreprise, le chargeant d'examiner tous les sujets qui auront été admis à l'examen par les sieurs directeurs, à l'effet de constater leurs capacités et bonne conduite avant qu'ils puissent être employés en cette qualité. Elle lui donne pouvoir d'assister aux assemblées des sieurs directeurs où il aura voix délibérative pour tout ce qui pourra concerner le choix des employés, la vérification des cartes, la gravure et l'impression.

Article 6e

La société se proposant de faire continuer l'exécution du projet de ladite carte sur le plan déjà connu et approuvé par l'Académie des Sciences en profitant des recherches et des lumières de cette compagnie, elle soumettra la nouvelle carte à l'examen de l'Académie pour la faire paraître sous ses auspices. Et dans le cas où il viendrait à vaquer une des trois places de directeur par mort où par démission, elle déférerait à l'Académie le choix d'un nouveau directeur parmi les associés engagés pour ladite entreprise. L'Académie sera priée d'agréer que les deux assemblées générales de la société ci-dessus indiquées pour chaque année, soient tenues dans la salle du Louvre où elle s'assemble, aux jours où la ditte salle sera vacante.

Article 7e

En cas de mort ou de démission, les places de directeur, de trésorier et d'examinateur des ingénieurs ne pourront être remplies que par des personnes choisies dans le nombre de celles qui composent ladite société

Article 8e

Il sera tenu par chacun an deux assemblées générales dont l'une le premier jeudi du mois de décembre et l'autre le premier jeudi du mois de juin. Il pourra même en être convoqué d'autres dans le courant de l'année lorsque les sieurs directeurs le jugeront à propos. Auxquelles assemblées, tous les associés seront invités. Les directeurs feront rapport aux assemblées générales des affaires qu'ils auront à proposer à la société et sur lesquelles il y aura lieu à délibérer. Lesquelles délibérations seront valables, pourvu que les associés y soient au nombre de neuf, y compris les directeurs, et seront exécutées par provision, nonobstant toutes oppositions et appellations quelconques et sans y préjudicier. Il sera tenu un registre des délibérations, lesquelles seront rédigées par les directeurs et signées d'eux et des associés qui auront assisté aux dites assemblées générales.

Article 9e

On arrêtera dans ladite assemblée l'état des recettes et dépenses faites par le trésorier l'année précédente et il sera statué sur les fonds que les associés seront obligés de faire pour les dépenses de l'année courante, relativement à la somme de quatre-vingt mille livres à laquelle elles ont été fixées par le dit mémoire en forme de projet, sans qu'elles puissent excéder ladite somme si ce n'est par délibération prise dans une assemblée générale convoquée à ce sujet, à laquelle seront invités tous les associés pour leur être exposées par le directeur les raisons qui pourraient déterminer à cette augmentation de dépense.

Article 10e

Lorsque, par l'arrêté des recettes et dépenses faites par le trésorier pendant l'année précédente, il se trouvera entre ses mains des fonds excédant les dépenses, cet excédant de fonds sera imputé sur les quatre-vingt mille livres de dépense à faire pour l'année courante. Et s'il ne suffit pas, le surplus sera fourni par les associés sur la répartition qui en sera faite à raison d'un cinquantième pour chaque part. Comme aussi lorsqu'il se trouvera par l'arrêté du dit état des fonds au-delà des quatre-vingt mille livres, il en sera fait répartition entre les associés pour le remboursement des avances par eux précédemment faites, à raison d'un cinquantième pour chaque part, par des rolles qui seront émargés des associés en recevant ladite répartition. Laquelle ne pourra être faite qu'après qu'elle aura été ordonnée par délibération de la société dans une assemblée générale.

Article 11e

Le trésorier tiendra un registre dans lequel il portera en recette toutes les vomines qui seront fournies par les associés, celles qui proviennent de la vente des cartes ou qui pourront être remises à la société par les états des provinces qui désireront faire travailler aux cartes particulières des dites provinces, notamment celles provenant de l'exécution des traités faits avec les États de Bourgogne, Bresse et d'Artois, à la déduction de la somme de trente quatre mille livres revenant au roi pour les avances qu'il a faites à l'occasion de la confection des cartes des dites provinces, à moins qu'il ne plaise à Sa Majesté d'en faire cession à la compagnie.

Article 12e

Le trésorier portera pareillement sur son registre les payemens des ingénieurs-géographes, dessinateurs et autres dénommés au mémoire en forme de projet ci-dessus, les achats des instruments, marchandises et autres dépenses nécessaires dont le payement ne pourra être fait que sur les ordonnances et rolles qui en seront arrêtés par les sieurs directeurs, l'un desquels visera les quitances de ceux employés dans les dites ordonnances et rolles.

Article 13e

La société s'oblige d'exécuter tout ce qui est exposé dans le mémoire en forme de projet ci-dessus transcrit et les clauses et conditions qui y sont contenues. Et au cas qu'il serait nécessaire d'y déroger pour quelques raisons particulières, on ne pourra le faire qu'en vertu d'une délibération prise dans une assemblée générale où seront exposées les raisons qui peuvent donner lieu aux dits changements. Comme aussi elle s'oblige de remplir les conditions des traités faits par le sieur Cassini de Thury avec les États de Bourgogne, Bresse et d'Artois dont il sera délivré copie à chaque associé ainsi que du présent acte-même des traités qui pourront être faits par la suite avec les États de Languedoc, de Provence et de Bretagne et autres pour la confection des cartes particulières, autorisant dès à présent les directeurs à faire les dits traités.

Article 14e

Les directeurs auront inspection sur l'ouvrage et veilleront à ce que les ingénieurs-géographes, dessinateurs et autres employés s'acquittent des travaux qui leur seront confiés avec toute la précision et la diligence possible ; et feront tenir un registre contenant les noms des employés, les travaux dont ils auront été chargés par chacun an et la manière dont ils s'en seront acquittés. Sur le vu duquel registre seront fixées les gratifications qui leur seront accordées après l'exécution du dit ouvrage.

Article 15e

Les directeurs feront les diligences nécessaires pour obtenir de Sa Majesté la ratification du présent acte et des lettres de privilège exclusif portant permission à la société de faire graver et imprimer ladite carte de la France en la forme qu'elle a été approuvée par Sa Majesté, même en plus grand et plus petit format et par réduction, de les faire vendre et débiter à son profit dans tout le royaume pendant trente années consécutives, avec défenses à toutes personnes de vendre et débiter les dites cartes sans la permission expresse et par écrit de la société, de les contrefaire en tout ou en partie par extrait ou par réduction, ni dans (sic) introduire dans le royaume des gravures ou impressions étrangères, à peine de confiscation et de vingt mille livres d'amende ; supplier Sa Majesté de continuer sa protection aux associés pour la continuation et perfection de ladite carte ainsi qu'aux ingénieurs-géographes qui seront envoyés dans les provinces à cet effet ; de vouloir bien donner les ordres pour qu'ils reçoivent les secours, assistances et facilités dont ils auront besoin pour accélérer leurs opérations.

Article 16e

Après que le roi aura approuvé, ratifié et confirmé le présent acte avec le projet y joint, les associés seront tenus de remettre ès mains du trésorier le premier juillet prochain la somme de seize cents livres, à laquelle chacun doit contribuer chaque année pour la part qu'il a dans la société, à raison de quatre-vingt mille livres pour le total convenu pour les dépenses annuelles et ordinaires suivant le projet, et de payer les années suivantes la somme de huit cents livres le premier du mois de janvier et le 1er juillet de chaque année, faisant seize cents livres par an pour le contingent de chaque associé toujours d'avance afin que les ingénieurs ne soient point retardés dans l'exécution de leurs ouvrages faute de payement.

Article 17e

Si quelques-uns des associés venaient à décéder, leurs veuves, enfants et héritiers leur succéderont à la charge par eux d'exécuter les conditions portées au présent acte et projet et notamment de contribuer aux avances dont ils seront tenus proportionnellement aux parts qu'ils auront dans la société ; et auront de même part aux profits qui reviendront de la vente des dites cartes pour le remboursement des avances faites par eux et leurs auteurs. Ils pourront même nommer une personne pour assister en leurs noms aux assemblées et lui céder leurs droits, pourvu que les dites personnes ayent été préalablement agréées par la société.

Article 18e

Si quelqu'un des associés négligeait de faire remettre entre les mains du trésorier au terme prescrit par l'article 16 de présent acte la part des fonds d'avance qu'il doit fournir chaque année à l'effet de subvenir aux dépenses de la société — savoir au 1er juillet, au 1er janvier de chaque année, depuis le 1er juillet 1756 jusqu'à la dissolution de la société —, faute par lui de satisfaire dans le délai d'un mois à commencer du terme de l'échéance, il sera réputé abandonner l'entreprise de plein droit, et sans autre formalité il sera déchu en conséquence de tout droit au produit provenant des ventes de ladite carte, sa part demeurant acquise à la société, sans que la présente clause puisse être regardée comme simplement comminatoire sous quelque prétexte que ce soit.

Car ainsi et pour l'exécution des présentes et dépendances, les parties ont élu leurs domiciles en leurs demeures ; auxquels lieux nonobstant, promettant, obligeant, renonçant, etc.

Fait et passé à Versailles et à Paris, tant ès demeures des parties qu'ès études, les 25 juin, 27, 28, 30 du même mois, 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 du même mois de juillet, le tout l'an 1756. Et ont signé la minute des présentes demeurée à monsieur Aleaume, l'un des notaires à Paris. Soussignés : Aleaume et Mareschal, notaires, avec paraphes.

Plus tard, l'association des cinquante sera remplacée par des souscripteurs qui seront au nombre de 203 en 1780 ; les provinces et les généralités participeront elles aussi.

La société fut globalement bien gérée : ses comptes étaient en équilibre avec des actionnaires participant à hauteur de plus de 1 600 livres par an et par personne ; les cartes individuelles étaient vendues au prix de quatre livres, prix supérieur à ce qui se pratiquait à l'époque chez les concurrents.

Pendant cette période, les cartes sont toujours supervisées par l'Académie des Sciences et restent en dépôt à l'Observatoire de Paris.

Mort en 1784, César-François Cassini ne verra jamais l'achèvement de la carte de France. Son fils, Jean-Dominique, dit Cassini IV finira les travaux de son père ; en 1790, quinze cartes individuelles sont encore à publier[29] (voir plus loin la liste des feuilles avec leur année de publication).

Troisième période : nationalisation (1793-1818)

En 1793, la France est en guerre. La carte de Cassini est une source de renseignements pour la patrie, mais aussi pour l'ennemi. Sur ordre de la Convention, elle sera donc confisquée et transférée de l'Observatoire vers le Dépôt de la Guerre[30] ; « la carte générale de France dite de l'Académie » comporte alors, d'après procès-verbal, 165 feuilles imprimées, 11 planches à la gravure et une planche au stade de dessin. Il reste quatre feuilles, dont les levés sont effectués, à jeter sur le papier[N 4]. Les actionnaires, à l'exception des émigrés, seront indemnisés ; ils recevront 3 000 francs par action[31].

Pendant les 25 ans de cette période, les cartes seront retouchées et complétées par des graveurs supervisés par des ingénieurs géographes militaires. Entre 1803 et 1812, sont effectuées les principales modifications, principalement sur le réseau routier. On adjoint aux cartes une double échelle, l'une en toises et l'autre en mètres. De nouvelles cartes « claires, exactes, gravées avec soin » vont aussi concurrencer la carte de Cassini ; elles formeront « l'Atlas national » qui sera accusé de plagiat par des associés de la carte de France.

On peut grossièrement considérer que l'œuvre des Cassini est terminée en 1818[N 5]. Son établissement aura nécessité cent cinquante ans depuis la décision de Colbert ; pour leur part, les cartes individuelles, œuvre particulière de Cassini III et Cassini IV, auront demandé soixante-dix ans de travaux pour décrire la France dans ses moindres détails.

Remove ads

Liste et caractéristiques des cartes individuelles

Résumé

Contexte

Liste

155 cartes individuelles sont prévues à l'origine ; en fait, 180 seront publiées. La liste ci-dessous correspond en priorité aux numéros des 181 feuilles levées avec leur date de publication dans l'édition d'origine[32]. Gravées sur cuivre (pour les premières par l'ingénieur géographe du Roi à Paris, Joseph-Dominique Seguin) puis tirées en noir et blanc, de nombreuses cartes ont été aquarellées à la main, ou ont été découpées en 21 rectangles recollés sur une toile de jute de façon à pouvoir les replier et les transporter aisément. Selon la légende, la reine Marie-Antoinette les trouva si belles qu’elle demanda qu'elles soient réalisées en couleur et en commanda un jeu personnel pour pouvoir le transporter en carrosse[33].

Les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et une partie de celui des Alpes-Maritimes ne faisaient pas partie du Royaume de France à l’époque des levés opérés au XVIIIe siècle. Ils ne sont donc pas représentés sur la carte de l’Académie. De plus, l'île d'Yeu et la Corse ne seront jamais levées.

La plupart des feuilles ont fait l'objet d'une nouvelle édition datée de 1815.

Caractéristiques

Elles sont à l'échelle d'une ligne pour cent toises (1 : 86 400), toujours référencées en coordonnés rectangulaires par rapport à l'Observatoire (les distances par rapport à la méridienne et à sa perpendiculaire sont inscrites dans les angles de chaque carte). Les feuilles sont de 24 pouces sur 35 (65 x 95 cm). On peut donc y représenter des cartes de 40 000 x 25 000 toises, soit 78 x 49 km[34].

Y sont représentés les invariants du paysage : « Villes, bourgs, villages, châteaux, chapelles, hameaux… avec les lignes figurant les rivières et les grands chemins, etc. Les cartes individuelles ne comportent pas de légende. Seul le tableau d'assemblage de la carte précédente donne des « explications sur les caractères géographiques employés »[35].

Les cartes comportent de nombreuses abréviations, aujourd'hui parfois peu explicites. Monique Pelletier, dans son ouvrage, en cite un très grand nombre dans une annexe où elles sont classées par ordre alphabétique.

En complément, pour chaque carte, Cassini de Thury propose pour 20 sols une Table alphabétique de la distance des paroisses et principales abbayes à la Méridienne & Perpendiculaire de Paris. Il donne en plus, dans les premières introductions des feuilles publiées, des exemples de calcul pour déterminer la distance entre deux lieux cités, suivant les méthodes logarithmiques de l'époque[36] . Il donne aussi une table plus simple pour parvenir aux mêmes résultats, sans faire usage des logarithmes[37].

Dans l'Introduction à la seconde feuille occidentale de la carte de la France[38], feuille 26 d'Évreux, il indique comment « on trouvera facilement la longitude & la latitude de tous les lieux que la Carte représente. » Il donne une première méthode lorsque la différence de longitude est inférieure à un degré et une seconde dans le cas contraire. Ces deux méthodes supposent la terre sphérique et font appel à la trigonométrie sphérique.

Les tables alphabétiques semblent n'avoir été publiées que pour quarante-neuf tables qui ont été collationnées par la BnF en un Recueil factice des introductions et des tables alphabétiques, publiées par Cassini de Thury pour accompagner chacune des feuilles de sa Carte des pays traversés par la méridienne de l'Observatoire de Paris[39].

Galerie

- Quelques sélections

- Forêt de Bondy.

- Carcassonne.

- Dunkerque.

- Le Bourget.

- Marseille et l'Estaque.

- Roissy-en-France.

Remove ads

Après les Cassini : la carte d'état-major (1817-1866)

En 1808, l'empereur Napoléon Ier décide d'établir une nouvelle carte destinée à remplacer celle des Cassini ; mais par la suite, les ingénieurs géographes du dépôt de la Guerre ont des travaux plus urgents à accomplir : cartes des champs de bataille[40], travaux topographiques sur les frontières du Nord, cartes topographiques de Jean-Joseph Tranchot de Rhénanie et du Limbourg[41].

Il faut attendre la Seconde Restauration (1815) pour que la réalisation de cette carte puisse débuter avec les premiers travaux d'une triangulation appuyée sur la méridienne de Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain. L'élaboration de cette carte dure de 1817 à 1866, en essayant plusieurs échelles différentes. Les premières feuilles sont publiées en 1833. Il s'agit d'une carte à l'usage des militaires, la carte d'état-major, à l'échelle 1/80 000.

Bien que ces cartes soient beaucoup plus exactes que les cartes de Cassini, celles-ci restent une source pour la cartographie du XIXe siècle. Par exemple, sur la carte de France du service du génie de 1878[42], les tracés des cours d'eau et les noms des localités reprennent les tracés et les graphies des cartes de Cassini.

Remove ads

Utilisation contemporaine des cartes de Cassini

Résumé

Contexte

Ces cartes, bien que peu précises concernant les données paysagères, apportent - en complément d'autres sources - des informations intéressantes pour :

- la géographie historique ;

- l'étude de la toponymie ;

- l'Inventaire général du patrimoine culturel ;

- l'archéologie récente ;

- l'écologie rétrospective, l'histoire environnementale, dont l'évaluation des forêts anciennes (donnée importante pour la protection ou restauration de la biodiversité[43].

La carte de Cassini a également servi à des études portant sur la qualité de l'eau dans le bassin de la Seine[44]. En effet, les plans d'eau stagnants comme les étangs sont connus pour jouer un rôle de filtre en piégeant notamment l'azote[45] responsable, entre autres, de l'eutrophisation des cours d'eau et des zones côtières[46]. Partant de ce constat, les étangs cartographiés par Cassini dans le bassin de la Seine ont été numérisés et intégrés à un système d'information géographique. Les quelque 2500 étangs ainsi relevés ont ensuite été intégrés à un modèle décrivant la qualité de l'eau au sein du réseau hydrographique[44],[47]. L'idée était de simuler l'effet d'une réintroduction de ces étangs dans le contexte physique et humain actuels. Finalement, une telle réintroduction permettrait une réduction des flux d'azote de 2 à 20 % selon les endroits du réseau hydrographique.

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads