Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Picardie (province)

région historique de France De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

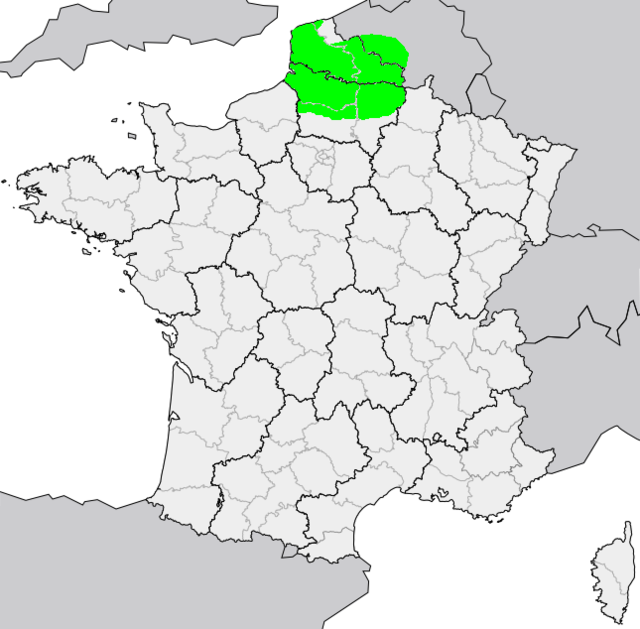

La Picardie (en picard : Picardie, prononcé [pika(ː)rdi]) est une province historique, située au nord-ouest de la France, bordée par la Manche. Les premières mentions de cette province datent du Moyen Âge : elle connaît sa première existence officielle au XIIIe siècle à travers la nation de Picardie de l'université de Paris, et rentre dans l'administration française au XIVe siècle[1]. Contrairement à des régions comme la Normandie, la Bretagne ou la Champagne, la Picardie ne fut jamais érigée en duché, comté, ou principauté, et les définitions de la Picardie fluctuèrent ainsi au cours des siècles dû à l'ancienne instabilité politique de la zone qu'elle recouvre.

Remove ads

Par exemple pendant l'Ancien Régime, la Picardie est en général définie par treize pays traditionnels, Cette description de la Picardie, que l'on retrouve au XIXe et au XXe siècle dans les mémoires et compte-rendus de la société des antiquaires de Picardie[2], et de la Société historique de Haute-Picardie[3], s'étend de Senlis jusque Calais, de Soissons et Laon, jusque Abbeville et Boulogne-sur-Mer.

Chez des historiens et des géographes comme Robert Fossier, Albert Demangeon ou Philippe Pinchemel, on substitue à la Picardie d'Ancien régime, l'idée d'une Picardie ethnique, qui comprendrait donc Senlis et Soissons, que la tradition populaire attribuait historiquement à la Picardie en raison de leur parler[4], et dont la limite septentrionale serait la frontière linguistique avec le flamand, s'étendant donc sur Calais et Tournai.

Remove ads

Géographie

Résumé

Contexte

Localisation

Gouvernements généraux et particuliers

La province de Picardie était bordé au nord par le comté d'Artois et la province de Flandre française[Note 1], à l'est par la province de Champagne, au sud par la province d'Île-de-France, et à l'ouest par le duché de Normandie.

Départements et régions

L'ancienne province se situe sur les départements de la Somme, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de l'Oise. Quelques communes font partie aujourd'hui du Nord, du Val d'Oise et des Ardennes.

Géologie et relief

La Picardie se caractérise sur le plan géo-morphologique par l'omniprésence de la craie dans sa partie septentrionale et par le calcaire du bassin parisien dans sa partie méridionale.

Albert Demangeon, dans sa thèse sur la Picardie, appelle la plaine picarde le grand plateau de craie s'étendant de Beauvais jusque Lens et Lille, d'Abbeville et Montreuil jusque Vervins et Laon, et passant par Cambrai, Arras, Saint-Quentin et Amiens[5]. Cette plaine s'étend pour l'essentiel sur les départements de la Somme, du Pas-de-Calais, et sur des parties non négligeables de l'Oise, l'Aisne et du Nord.

Géographie humaine

La Picardie se caractérise par l'importance numérique de sa population rurale et l'absence de très grandes agglomérations. La ville la plus importante est Amiens avec 133 448 habitants (270 000 hab. pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole). L'économie de l'ancienne province de Picardie reposait très largement sur l'agriculture : céréales, plantes tinctoriales ou textile qui alimentaient une industrie textile à la fois urbaine et très répandue en milieu rural.

Hydrographie

Sur le plan hydrographique, la Picardie est partagée entre deux bassins versants : le bassin de la Somme et le bassin de la Seine avec son affluent l'Oise et ses sous-affluents (Aisne, Thérain, etc.)

Remove ads

Toponymie

Résumé

Contexte

« Picard » désigne des hommes avant de désigner un territoire. À la fin du XIe siècle, le mot « Picard » apparaît pour la première fois dans un texte avec la mention de la mort de « Guillaume le Picard » en 1098 au cours de la première croisade[6].

Au XIIIe siècle, les étudiants des diocèses de Beauvais, Noyon, Amiens, Laon, Arras, Thérouanne, Cambrai, Tournai, ainsi qu'une partie des diocèses de Liège et d'Utrecht de l’Université de Paris sont regroupés dans un groupe appelé « nation picarde », basé sur des critères linguistiques.

Le mot signifie en picard « piocheur », au sens de laboureur. Les Parisiens appelaient « piocheurs » tous les agriculteurs vivant au nord des zones forestières du Senlisis et du Valois (où les paysans étaient bûcherons).

À Paris, le néologisme fit florès parce qu'il associait en un jeu de mots la pique et une province réputée pour sa hardiesse militaire (sa milice s'était illustrée à Bouvines en 1214, quelques années avant l'apparition du mot). Il perdura dans ce sens les siècles suivants à cause du caractère montré par les Picards, du genre « tête de pioche », dans leur attachement aux libertés communales acquises par les villes drapières défendues par une milice bourgeoise.

Remove ads

Définition, délimitation et décomposition

Résumé

Contexte

La définition des territoires composant la Picardie est variable au cours du temps, les descriptions viennent différer d'une époque à une autre, voire au sein d'une même époque[7].

Au Moyen Âge

La première description géographique de la Picardie nous est due à Barthélémy l'Anglais, celui-ci inclut alors les villes d'Amiens, Arras, Beauvais, Tournai et Thérouanne. Son traducteur, Jean Corbechon, rentre dans une description plus précise à la fin du XIVe siècle, dans laquelle il inclut les villes de Saint-Quentin, Clermont, Douai, Abbeville, Noyon, Saint-Omer ou Béthune[8]. Paradoxalement, les deux dernières villes mentionnées seront décrites vers les époques moderne et contemporaine comme faisant partie d'une section traditionnelle de l'Artois intitulée Artois « flamingant » et composé des bailliages de Béthune, Aire et Saint-Omer[9], par opposition à un Artois dit « wallon », c'est-à-dire roman, composé du reste du comté, et où le dialecte local fut de tout temps le picard[10].

Jean Lestocquoy écrit dans son Histoire de la Picardie que « les gens du Moyen Âge placent tout naturellement en Picardie les côtes de l'actuel Pas-de-Calais, Boulogne, Hesdin, Audincthun, Saint-Omer, Thérouanne, Enguinegatte, Aire-sur-la-Lys, Saint-Pol, Arras et l'Artois, le Pays de l'Alleu, Lille et Douai, Hornaing, Valenciennes et Tournai. »[11]

De même, de 1347 à 1558, les anglais appelleront « Picardy » leur enclave de Calais et du Calaisis[12].

On atteste de manière sûre qu’Arras est considérée comme ville de Picardie à cette époque, on peut lire chez Jean Froissart[13] :

« Si se départirent sur la darraine semaine d'août ; et s'en virent à Arras en Picardie et de là à Saint-Omer. »

Ou encore[14] :

« grand plaisir à voir draps et hautes lices ouvrés à Arras en Picardie »

Du Xe siècle au XIIIe siècle, Arras fut un centre culturel important[15], la ville s'élève au rang de capitale littéraire de la Picardie à cette époque[16],[17].

Au XVe siècle, le poète François Villon parle de « Picardes de Valenciennes »[18]. Le calendrier de Louis XI, rédigé à Tournai en 1507, indique par ailleurs que « le Roi Loys étant allé vers Boulogne, Hesdin et autres lieux de Pycardie pour les réduire et mettre en son obéissance, ceux d'Arras..... se tournèrent contre lui »[19].

De la Renaissance jusque 1789

Après le Moyen Âge tardif, vers la Renaissance et le XVIIe siècle, on qualifie désormais de Picardie tout ce qui appartenait au roi de France et qui se situait au sud des anciens Pays-Bas, et le terme de Picardie se « restreint à la seule partie du domaine linguistique incluse dans le royaume de France avant le rattachement de l'Artois et de la Flandre au XVIIe siècle »[20]. Albert Demangeon l'appelle la Picardie royale dans sa célèbre thèse La Plaine picarde[21]. Tandis que l'Artois, la Flandre romane, le Hainaut et le Cambrésis, étaient vues après leur annexion comme des « provinces réputées étrangères »[22],[23], bien qu'elles fussent intégrées au royaume de France, et fassent également partie du domaine picard. Ces dernières restèrent séparées par une frontière à la fois douanière et fiscale du reste du royaume par ce que l'on appelait alors les cinq grosses fermes[22], et dont la Picardie « royale », « non étrangère » par opposition, faisait partie

La Picardie, à l'instar de plusieurs autres provinces, était subdivisée en Haute et en Basse-Picardie. La carte de 1694 de Jean-Baptiste Nolin nous donne la décomposition suivante[24] :

- En Haute-Picardie : l'Amiénois, le Beauvaisis (qui contient le Pays de Bray picard et le Pays de Thelle), le Laonnois, le Noyonnais, le Santerre, le Soissonnais, la Thiérache, le Valois (qui contient une partie du Multien) et le Vermandois.

- En Basse-Picardie : le Boulonnais, le Calaisis, le Ponthieu (qui contient le Marquenterre) et le Vimeu.

Cette définition est partagée avec le Dictionnaire universel de la France de Robert de Hesseln. Elle est aussi reprise par Auguste Janvier dans sa Petite Histoire de Picardie.

L'agrégée de lettres et docteur d’État Françoise Morvan conforte par ailleurs cette description de la Picardie dans sa préface aux Contes de Picardie d'Henri Carnoy, publiée en 2016[25].

« Carnoy prend soin de rappeler à ce sujet que la province de Picardie comportait, avant la Révolution, trois régions : la Haute-Picardie, les pays réunis à l'Île-de-France et la Basse-Picardie. Chacune de ces trois régions comprenait quatre ou cinq subdivisions : pour la Haute-Picardie, l'Amiénois (autour d'Amiens), le Santerre (autour de Péronne), le Vermandois (autour de Saint-Quentin), la Thiérache (autour de La Fère) ; pour les pays réunis à l'Île-de-France, le Laonnais (autour de Laon), le Noyonnais (autour de Noyon), le Beauvaisis (autour de Beauvais), le Valois (autour de Compiègne), le Soissonnais (autour de Soissons) ; pour la Basse-Picardie, les pays reconquis (autour de Calais), le Boulonnais (autour de Boulogne), le Ponthieu (autour d'Abbeville), le Vimeu (autour de Saint-Valéry) »

— Françoise Morvan, Contes de Picardie, Introduction

À cette définition à treize pays, s'ajoutent plusieurs définitions incluant aussi l'Artois en Picardie à la même époque. On peut citer Charles du Fresne du Cange et Pierre Nicolas Grenier[26], ou encore l'Armorial de La Planche. On peut aussi remarquer dans ce dernier que les comtés de Flandre gallicane et d'Artois, ainsi que les châtellenies de Hainaut, y sont présentés comme des « Additions au Gouvernement de Picardie »[27],[28],[29]. Adrien de Valois, dans Notitia Galliarum ordine litterarum digesta, inclut dans la Picardie le Ternois en plus des treize pays cités plus haut. Il y détaille aussi ce qu'il appelle le Senlisien, à savoir pays de Senlis, il décompose aussi le Beauvaisis en Vendelais, pays de Breteuil, en Chambliois, pays de Chambly, et en Bray[30]. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs descriptions du Hainaut notent que cette région s'appelait antérieurement la Picardie inférieure[31],[32].

« Le Pays de Picardie est un nom général, on ne trouve point dans l'Histoire aucun Seigneur qui en ait jamais porté le titre, mais seulement des membres qui le composent, comme étaient les Comtes de Vermandois, d'Artois, de Boulogne, de Ponthieu, et de Thiérache ; le vulgaire y met aussi les villes de Laon, Soissons, Senlis, Noyon, Beauvais et Compiègne, à cause du langage des habitants qui en approche, comme faisant aussi partie de la Gaule belgique, mais étant du Gouvernement de l'Île-de-France. »

— Armorial de La Planche

Après la Révolution française

Définition géographique

En 1905, Albert Demangeon publie une thèse sur la Picardie qu'il intitule La Plaine picarde, cette thèse, restée célèbre, est considérée dès sa publication comme un modèle de géographie régionale[33]. Michèle et Jean Sellier notent en 1973 dans leur Guide politique de Picardie qu'« Albert Demangeon a donné de la Picardie, sous le terme de plaine picarde, une définition fondée sur la nature de son sol »[34]. Demangeon définit la Picardie comme étant la vaste étendue de plaine de craie, s'étendant du Boulonnais à la Thiérache, du pays de Bray à la Flandre. À la Picardie d'Ancien Régime se substitue chez Demangeon une Picardie géographique, dans laquelle figure les cinq départements de la Somme, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et du Nord, en partie ou en totalité. La Plaine picarde s'étend donc sur le Cambrésis, le Beauvaisis, l'Amiénois, le Ponthieu et le Vimeu, mais encore l'Artois dans sa majeure partie, le Vermandois et le Laonnois dans sa moitié nord. Le Valois et le Soissonnais, quant à eux, ont une agriculture similaire à celle de la « plaine picarde » bien qu'ils en soient géologiquement distincts[35].

Définition linguistique

Demangeon écrit d'abord que « La Picardie est un domaine linguistique. L'instinct populaire et les documents historiques la définissent comme l'extension d'un dialecte. » Et il énonce « Le populaire a toujours attribué Senlis à la Picardie. »[36] Jacques de Wailly note en 1968 dans son ouvrage Le folklore de Picardie qu'on doit, avec Demangeon, « rechercher une Picardie moins officielle, mais plus ethnique, une Picardie linguistique. »[37]

Robert Fossier, dans son Histoire de la Picardie, partage la même idée qu'Albert Demangeon[38] :

« La Picardie n'est-elle pas tout d'abord une province linguistique, un ensemble de « pays » où s'entend « un dialecte rude et âpre, plein et lourd, aux syllabes sonores... ». Au XIXe siècle, le parler picard est encore communément employé dans les campagnes : de ce fait la coutume populaire a toujours attribué Senlis à la Picardie. Il s'agit d'un parler d'origine romane, stabilisé entre le Xe et le XVe siècle, aux règles phonétiques complexes, aux adjectifs expressifs et nuancés, et dont l'accent peut changer d'un village à un autre. C'est en dialecte picard que se transmettent et se répètent dans les veillées d'hiver au cœur des communautés villageoises légendes, contes, dictons, chansons et comptines. »

— Robert Fossier, Histoire de la Picardie, p.371

Philippe Pinchemel écrivait à ce sujet dans Visages de la Picardie, qu'il existe trois Picardie : selon la linguistique, selon la géographie, et enfin la Picardie royale, il écrit donc : « Première en date, une Picardie linguistique, illustrée par cette « nation picarde » de la Sorbonne, qui ne trouve sa limite septentrionale qu'au contact du Flamand, et englobe, vers le sud, Senlis et Soissons, villes de la haute Picardie. »[39]

Vision culturelle et humaine

À travers les différentes définitions de la Picardie, on observe une multitude de pays traditionnels cités comme des pays picards ou de Picardie. À l'époque moderne, la province de Picardie se voit définie, dans le contexte militaire et politique de cette époque, selon treize pays du Valois jusqu'au Calaisis, du Boulonnais jusqu'au Soissonnais, neuf sont dits de Haute-Picardie, et quatre de Basse-Picardie[40]. Huit de ces pays relevaient du gouvernement de Picardie, et cinq de celui d'Île-de-France, circonscriptions administratives alors en vigueur[40].

Le géographe Albert Demangeon indique qu'il arrive que l'on désigne comme wallon un pays picard, il en tient l'exemple de l'Artois wallon[41], et dans cet « essaim de dénominations » concernant les pays liés à la Picardie, il écrit[42] :

« A côté de la Picardie, se rangent le Boulonnais, le Ternois, l'Artois, le Cambrésis, le Vermandois, l'Amiénois, le Ponthieu, le Beauvaisis, Le Noyonnais, le Laonnais ; puis l'on rencontre l'Arrouaise, le pays de Thelle ; puis d'autres comme le Vimeu, le Santerre, la Thiérache, le Bray; d'autres enfin, plus jeunes, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Oise. »

— Albert Demangeon, La Plaine Picarde, p.419

L'expression de « pays picard » est, par exemple, aussi employée par Robert Loriot pour qualifier le Hainaut[43] ; de même, Corblet cite le Tournaisis parmi les pays de la Picardie du Moyen Âge tardif[44].

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Un axiome primordial à prendre en compte, lorsque l'on analyse la Picardie, est qu'elle ne fut jamais érigée en duché ou en comté, ses frontières ne furent ainsi jamais véritablement fixées et fluctuèrent à chaque époque en fonction des aléas politiques.

« Depuis un siècle et plus, dit-on, un prix attend l'historien ou le géographe qui pourra, sans défaut, définir les limites de la Picardie : car on la cherche en vain parmi les principautés médiévales ; aucun bailliage royal ne l'engloba toute ; généralités et gouvernements de la royauté moderne en déplacèrent les limites au gré de l'avance ou du recul des frontières militaires ; peu de régions françaises y subirent un arbitraire plus flagrant [...]

Une telle indécision, une si réelle confusion dont pâtit jusqu'à la répartition même des cadres de cette collection, pourraient n'avoir qu'une explication : la Picardie n'existe pas. Pourtant, il ne s'agit pas d'un mythe commodément imaginé pour désigner ce qui n'est ni la Flandre, ni la Normandie, ni la « France » »

— Robert Fossier, Histoire de la Picardie

La première trace attestée de la Picardie se situe à l'extrême fin du XIe siècle, lorsqu'un « Guillaume le Picard » meurt à Jérusalem[45].

Préhistoire, protohistoire et antiquité

La présence d'hommes Homo heidelbergensis vraisemblablement, il y a 450 à 300 000 ans, est attestée dans la Somme grâce à des fouilles archéologiques réalisées à Abbeville, Amiens (Jardin archéologique de Saint-Acheul) et à Cagny, village voisin. Au Paléolithique moyen, entre 90 000 et 35 000, l'Homme de Néandertal s'installa dans la région y apportant la civilisation dite du Moustérien. On a retrouvé des sites levaloisiens dans l'Oise (Cantigny et Bracheux), dans la Somme à Ault, Rollot et Villers-Bocage. Vers 35 000, l'Homo sapiens arriva au Paléolithique supérieur. On a retrouvé des sites d'occupation humaine et de débitage de silex du Magdalénien et du Périgordien dans les vallées de l'Oise et de la Somme.

Pendant la période de l'Hallstatt (~750 / 700 av. J.C.), la production de sel à l'embouchure de la Canche s'effectuait par chauffage dans des « barquettes » de terre cuite. Des objets archéologiques mis au jour montrent que la région est en contact avec la civilisation grecque : l'étain était acheminé par la Somme jusqu'à l'oppidum de Vix (Côte-d'Or) et, de là, jusqu'à la Méditerranée. À Thiverny près de Creil, on a retrouvé des poteries peintes de type vixien. Vers 500 av. J.C., cette voie commerciale fut délaissée au profit de la voie maritime[46].

C'est aux Belges, installés sur le territoire des Armoricains vaincus, que l'on attribue l'aménagement du trophée et du sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre (Somme) où s'entassent des milliers d'ossements humains. Un autre enclos sacré a été mis au jour à Gournay-sur-Aronde (Oise).

Le peuple celte des Belges s'installe en Normandie entre le VIe et le IIIe siècle av. J.-C. Le témoignage de Jules César (dans La Guerre des Gaules) nous permet d'identifier les différents groupes gaulois occupant la région. En 56 ou 57 av. J.-C., ces populations se regroupent pour résister à l'invasion des légions romaines. Après la défaite gauloise d'Alésia, les peuples de Normandie continuent quelque temps la lutte mais, en 51 av. J.-C., toute la Gaule est soumise à Rome.

Le territoire de la Picardie fut intégré par les Romains dans la province de la Gaule belgique dont la capitale fut Durocortorum (Reims), sous le règne d'Auguste. Dans le courant du Ier siècle, les Romains fondèrent les premières villes :

- Samarobriva (Amiens),

- Nemetocenna (Arras),

- Caesaromagus (Beauvais),

- Augustomagus (Senlis),

- Augusta Suessionum (Soissons),

- Augusta Viromanduorum (Saint-Quentin),

et des agglomérations secondaires comme Noviomagus (Noyon), Rodium (Roiglise ou Roye), Tornacum (Tournai). Le territoire de la Picardie était traversé par plusieurs voies romaines dont la plus importante la Via Agrippa de l'Océan reliait Lugdunum (Lyon) à Gesoriacum (Boulogne-sur-Mer).

À partir du milieu du IIIe siècle, le nord de la Gaule subit des raids de marins saxons et francs. Des invasions de Francs et d'Alamans se produisirent en 275-276. Les élites municipales délaissèrent progressivement les villes et se réfugièrent dans leur villae à la campagne. Les villes réduisirent leur taille et s'entourèrent de remparts comme à Amiens, Beauvais et Senlis. À la charnière des IIIe et IVe siècles les villes prirent le nom du peuple gaulois dont elles étaient le chef-lieu, ainsi Samarobriva devint Ambianorum, Nemetocenna devint Atrebatum, Caesaromagus devint Bellovacum etc.

En mai 346, à Ambianorum (Amiens), un légionnaire romain, Martin, partagea, aux portes de la ville, son manteau avec un pauvre, puis se convertit au christianisme. La région fut évangélisée à cette période et la tradition chrétienne fait de Rieul de Senlis, Lucien de Beauvais, Firmin d'Amiens, Quentin, Crépin et Crépinien de Soissons, Fuscien, Victoric d'Amiens et Gentien de Sains-en-Amiénois (Somme) et de l’enfant Juste de Beauvais, les propagateurs de la foi nouvelle. Des diocèses furent créés, ainsi le premier évêque d'Amiens dont l'existence est historiquement attesté, en 346, fut Euloge.

La romanisation et l'installation de Germains

À la suite de la conquête des Gaules par les Romains, de nouvelles cultures vont voir le jour, les langues celtiques locales vont disparaitre au profit de nouvelles langues latines, les langues gallo-romanes. Là où certaines régions verront une latinisation de leur langue (Poitevin pour les Pictons, Limousin pour les Lémovices), les différentes civitas de la future Picardie se verront unie par une nouvelle langue, ce que l'on nommera plus tard le Picard.

Cette langue romane fait partie des langues d'oïl, et se verra influencée par les langues germaniques au nord (francique) en raison de l'installation de Francs dans la région, et de proximité avec les autres tribus germaniques au nord.

Dès 486, le Nord de la Gaule passe sous le contrôle du chef franc Clovis. La colonisation franque fut assez dense dans la partie est et quasiment nulle en Picardie. À l'inverse, c'est au début du haut Moyen Âge que s'installent des tribus thioises dans le nord du territoires des Atrebates, des Morins et des Menapiens, ce qui laisse une toponymie flamande très vivace (par exemple Béthune, Nortkerque, Mazingarbe, Westrehem, Oblinghem, Isbergues, etc.).

En revanche, le Boulonnais se verra colonisé par les Saxons, tribu germanique différentes des Francs. Malgré cela, la région a très tôt été picardisée, dès les VIIIe – IXe siècles.

La Nation de Picardie à l'Université de Paris

On doit la première apparition officielle de la Picardie à l'Université de Paris. Au XIIIe siècle, vers 1259[47], celle-ci répartissait jadis ses étudiants entre quatre nations, à savoir les Nations de France, de Normandie, d'Angleterre et enfin de Picardie. Ces Nations regroupaient les étudiants en fonction de leur diocèse d'origine, ainsi la Nation de Picardie regroupait dix diocèses, puis douze à partir du XVe siècle. On y trouve les diocèses d'Amiens, Arras, Beauvais, Cambrai, Laon, Noyon, Thérouanne, Tournai, et enfin Liège et Utrecht. La Nation était elle-même divisée en Haute et Basse Picardie. La Haute contenait les diocèses d'Amiens, Arras, Beauvais, Noyon et Thérouanne, tandis que la Basse contenait ceux de Cambrai, Tournai, Laon, Utrecht et Liège[48].

Au XVe siècle, plusieurs universités se formèrent dans les anciens Pays-Bas bourguignons, attirant bon nombre d'étudiants, et notamment ceux issus de leur ressort, à savoir des diocèses composant aussi ladite Nation de Picardie de l'Université de Paris, ce qui fit un grand tort à cette dernière. Afin de pallier ce manque d'étudiants en la Nation picarde, et ne pouvant s'opposer à la croissance des universités des Pays-Bas, l'Université de Paris choisit de permettre aux élèves des diocèses de Soissons et de Senlis, originellement contenus dans la Nation de France, et qui voudraient devenir agrégés au Corps de l'Université, de rejoindre la Nation qu'ils aimaient le mieux entre celles de France et de Picardie. Les étudiants hésitèrent peu et choisirent la Nation de Picardie, en raison de la facilité de parvenir plutôt aux charges dans une Nation moins nombreuse[49]. Ainsi les diocèses de Soissons et Senlis rejoignirent également la Nation de Picardie.

Jusqu'à ce que l'Université de Paris donne vie à cette Nation, le nom de Picardie n'était qu'une expression populaire[50]. C'est par la Nation que le nom de Picardie passa en usage, devint plus fréquent, et devint employé par les savants[50].

Blanche Wissen, professeure à l'Université de Montréal[51], énonce que le rôle des universitaires picards à cette époque est fortement documenté, et que la Nation de Picardie s'illustre assez vite par sa langue et son sens critique, ainsi que par un esprit batailleur[52]. Elle énonce par ailleurs qu'« Arras, son histoire, ses éléments culturels constitutifs et sa configuration représente la clé de voûte de l'identité linguistique picarde, et littéraire »[53].

Au point de vue ecclésiastique, le territoire « picard » faisait partie, au Moyen Âge, de la Belgica secunda, ou « Deuxième Belgique », c'est-à-dire de la province ecclésiastique de Reims, composée des diocèses d’Amiens, Arras, Beauvais, Cambrai, Châlons, Laon, Noyon, Reims, Senlis, Soissons, Thérouanne et Tournai[54].

La Picardie française au Moyen Âge

La Picardie en tant que gouvernement féodal

La Picardie n'entrera qu'au XIVe siècle dans la nomenclature administrative[55]. Dom Grenier, dans son Introduction à l'histoire générale de la province de Picardie, explique qu'il y eut un gouvernement militaire de Picardie au Moyen Âge, comprenant d'abord les bailliages d'Amiens, Lille et Douai, alors qualifiés frontières d'Artois et de Flandre[56].

Selon les lettres des premiers lieutenants-généraux et gouverneurs de la province, leurs provisions et les Chroniques de Jean Froissart, la Picardie se limitait à ce qui était au-delà de la Somme. Le 28 mai 1319, Gaucher V de Châtillon devient lieutenant du Roi monseigneur en frontières d'Artois et de Flandres. Pierre de la Palu devient gouverneur des bailliages d'Amiens, Lille et Douai sous le nom de capitaine des frontières de Flandres, autrement dit de gouverneur des Marches de Flandres[56].

En 1349, Charles Ier de Montmorency est fait capitaine-général pour sa Majesté sur les frontières de Flandre et de la Mer et en toute la langue picarde. En 1350, Édouard Ier de Beaujeu est fait capitaine pour le Roi aux parties de Picardie, de Boulogne et de Calais[57].

De 1350 à 1352, Geoffroi de Charny est fait capitaine-général des guerres de Picardie et visita à cette occasion en 1351 Boulogne, Guînes et des frontières[57]. En 1351, le comte d'Angoulême, Charles de la Cerda, est qualifié lieutenant pour le Roi en parties de Picardie, de Boulonnais et d'Artois. Gui de Nesle est ensuite capitaine général et souverain en parties d'Artois et de Boulonnais. Le gouvernement militaire de Picardie comprenait alors, à cette époque, les bailliages d'Amiens, Lille, et Douai, ainsi que l'Artois, le Boulonnais et le Calaisis[57].

Tandis que le Roi Jean II le Bon est en captivité, Charles V le Sage, duc de Normandie, est fait régent du royaume de France. Il décide de réunir le Beauvaisis, le Vermandois et d'autres lieux voisins au gouvernement militaire de Picardie. C'est Robert de Fiennes qui en est fait gouverneur en 1358. Les lettres du régent lui donnent pouvoir par-dessus tous les autres lieutenants et capitaines desdits pays. En sa qualité de lieutenant du Roi et de M. le Régent du royaume de France en pays de Picardie, de Vermandois et de Beauvaisis[57].

De même, en 1359, Guy V de Châtillon-Saint-Pol, comte de Saint-Pol, qui est lieutenant en parties de Picardie, de Beauvaisis et de Vermandois outre la rivière d'Oise. Les lettres qui le confirment dans cette lieutenance indiquent aussi que Tournai était alors partie de Picardie[58].

Il est aussi à préciser que si aucune entité administrative ne portait le nom de Picardie en dehors du domaine militaire, on retrouvait les bailliages d'Amiens et de Vermandois aux XIIIe et XIVe siècles. Celui d'Amiens semble s'être étendu sur les actuels département de la Somme, de l'Oise et du Pas-de-Calais[59]. Le bailliage de Vermandois s'étendait principalement sur Noyon, Saint-Quentin, Laon et Soissons, soit une partie de l'Oise et l'Aisne[60].

Le traité d'Arras, signé le , mit fin à la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Il joue un rôle important dans le destin du futur gouvernement de Picardie. Par ce traité, le roi Charles VII cédait à Philippe le Bon les villes de la Somme, le comté de Mâcon et le comté d'Auxerre. Le Comté de Vermandois, occupait une partie importante de la Picardie comme le dit l'Armorial de La Planche, il avait pour capitale Saint-Quentin, incluse dans les villes de la Somme, mais il possédait aussi le Valois, le Laonnois et le Soissonnais dont les villes resteraient, suivant le traité, des possessions françaises. Le comté se retrouve ainsi démembré entre la France et les Pays-Bas bourguignons. Ce traité donnait surtout une indépendance de fait au duc de Bourgogne.

La mort de Charles le Téméraire en 1477 mit fin à la rivalité franco-bourguignonne, Louis XI récupérant le duché de Bourgogne et les villes de la Somme, la Picardie se trouva définitivement rattachée au royaume de France, et au domaine royal en 1482. Cette rivalité se ranima au XVIe siècle avec les descendants de Marie de Bourgogne, fille du Téméraire et de Maximilien de Habsbourg, les monarchies de Habsbourg d'Autriche et Habsbourg d'Espagne.

La province cartusienne de Picardie

L'Ordre des Chartreux subdivise le territoire en différentes provinces dites cartusiennes, la Picardie a alors donné son nom à l'une d'entre elles. Correspondant a peu près aux contours de la Nation picarde en 1411, la province de Picardie se partage en deux, l'une reçoit le nom de province de Picardie rapprochée, Picardia propinquior, et l'autre prend celui de Picardie éloignée ou extérieure ou encore Picardie du Nord, en latin : Provincia Picardiae remotioris. Après 1474, cette dernière est appelée Teutonie, latin : Provincia Teutoniae.

La province cartusienne de Picardie compte de nombreuses chartreuses répertoriés dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Oise mais aussi dans les Ardennes. Parmi elles, le Val-Saint-Esprit et le Mont-Sainte-Marie de Gosnay, Notre-Dame de Macourt de Valenciennes, le Mont-Saint-André de Tournai, mais aussi le Mont-Renaud de Noyon ou le Val-Saint-Pierre de Braye-en-Thiérache. La première chartreuse de la province est fondé en 1132 au Mont-Dieu, située dans le Rethélois aux Ardennes[61].

La Picardie en tant que gouvernement général militaire

La Picardie sera entre 1477 et 1790 un Gouvernement général militaire du royaume de France, situé au nord-ouest du territoire et bordé par la Manche. Ce gouvernement administratif aurait comporté à sa création :

- Le Ponthieu (comprenant le Marquenterre), le Vimeu et le Boulonnais tout juste conquis par le royaume de France, en Basse-Picardie.

- L'Amiénois, le Beauvaisis, le Noyonnais, le Laonnois, le Soissonnais, mais aussi le Valois, le Vermandois, le Santerre et la Thiérache en Haute-Picardie[62].

Le Calaisis après sa reconquête de 1558, puis l'Artois en 1678, seront rattachés à ce gouvernement général lors de leurs annexions définitives à la France. Le Calaisis y restera attaché et sera compté comme un pays de la province de Picardie tandis que l'Artois finira par en être détaché pour avoir son propre gouvernement en 1764. Le Calaisis sera donc considéré comme partie de la province de Picardie quand l'Artois sera considéré comme partie des Pays-Bas français. Ce terme, qui ne désignait aucune entité administrative en soit, est un terme qu'on employait pour regrouper l'Artois, le Hainaut, le Cambrésis et la Flandre française qui étaient les provinces conquises par la France vers le nord sur les Pays-Bas, ces « Pays-Bas » devenant ainsi les « Pays-Bas français ».

Il semblerait qu'à un moment donné, le gouvernement de Picardie ait fini par perdre une partie des territoires de la Haute-Picardie au profit du gouvernement de l'Île-de-France, afin d'accroître le rayon d'influence de la capitale. Les pays concernés seraient donc le Soissonnais, le Valois, le Laonnois, le Beauvaisis et le Noyonnais. Certains documents donnent la date de 1624, tandis que d'autres indiquent plutôt le début du XVIIIe siècle.

Certaines cartes permettent de retracer une certaine évolution du gouvernement de Picardie au cours du XVIIe siècle.

Les cartes ci-dessus, réalisées par un certain Jocudus Hondius en 1600 et mises à disposition par la BNF, montrent un gouvernement de Picardie en possession des villes de Soissons, Laon, Compiègne et Noyon. En revanche, il ne comprend pas encore le Boulonnais ni le Calaisis. Plus étonnant, des villes comme Rethel, ainsi que l'actuel département des Ardennes sont affichés comme des villes du gouvernement de Picardie sur cette carte. On observe même une pointe qui s'étend dans l'actuelle Wallonie, et qui montre que la commune d'Orchimont, actuellement dans la Province de Namur en Belgique, se trouvait à cette époque dans le gouvernement de Picardie. D'autres villes comme Crèvecœur-le-Grand figurent en Île-de-France alors qu'on les retrouve dans le gouvernement militaire picard à la veille de la Révolution française.

La carte ci-dessus aurait été réalisée au milieu du XVIIe siècle, quelques décennies après celles de Jocudus Hondius. On peut supposer qu'elle date d'après 1624, en suivant ce qui a été évoqué précédemment. On y observe une Haute-Picardie plus réduite, le gouvernement a, cette fois-ci, perdu Soissons, Noyon, Laon, ainsi que le morceau d'Ardenne qu'il possédait. Rethel est finalement revenue au gouvernement de Champagne tandis que le morceau wallon est à présent soit une possession luxembourgeoise ou bien indiqué comme partie d'Allemagne. À défaut d'en avoir perdus, le gouvernement a cependant gagné des territoires, notamment le Boulonnais et le Calaisis, ainsi que le Cambrésis. Ces différentes cartes nous montrent une évolution récurrente des territoires inclus dans le gouvernement militaire, impliquant une certaine instabilité quant à des frontières qui semblent évoluer assez arbitrairement.

Ainsi, de nombreux documents se chargeant d'exposer des descriptions des provinces de Picardie et d'Île-de-France ne manqueront pas de souligner cette nuance. Car le gouvernement général était une entité administrative qui avait la particularité, contrairement aux généralités ou aux diocèses, d'emprunter le nom d'une province et non celui d'une ville, ce qui pouvait être source de confusion. Ainsi Robert de Hesseln, dans son Dictionnaire universel de la France, citait la Picardie comme une "province dont la plus grande partie forme un des grands gouvernements généraux militaires du royaume. La Picardie septentrionale est celle qui compose le gouvernement général militaire de Picardie ; et la méridionale fait partie du gouvernement général militaire de l'Île-de-France". Ce dernier nous fait d'ailleurs dans son ouvrage le commentaire suivant sur ce dernier gouvernement : "L'Île-de-France, considérée comme gouvernement général militaire, est beaucoup plus étendue que ne l'est la province ; outre toute l'étendue de l'Île-de-France, il comprend une grande partie de la haute Picardie : à savoir, le Beauvaisis, le Valois, le Soissonnais, le Noyonnais et le Laonnois"[63].

- Carte du gouvernement de Picardie en 1600

- Carte du gouvernement de Picardie en 1600 (zoom sur la Haute-Picardie)

- Carte du gouvernement de Picardie (1650 ?)

Liste des modifications du Gouvernement de Picardie

Époque contemporaine

Révolution française

La Picardie fut, en juillet 1789, le point de départ de la Grande Peur qui prit naissance dans les villages autour d'Estrées-Saint-Denis, sur le Plateau picard.

Lors de la création des départements, en 1790, la majeure partie des régions de la Picardie forma le département de la Somme, le reste étant partagé entre les départements de l’Aisne (Thiérache et partie du Vermandois), de l’Oise (parties de l’Amiénois et du Santerre) et du Pas-de-Calais (Artois propre, Ternois, Boulonnais, Calaisis, parties du Ponthieu et du Marquenterre).

Le département de l'Aisne nouvellement crée se révéla être une pépinière d'acteurs de la Révolution : Condorcet, Camille Desmoulins, Saint-Just, Fouquier-Tinville et Gracchus Babeuf furent parmi les acteurs les plus influents de cette période.

- Marquis de Condorcet

Les Carmélites de Compiègne, par contre furent victimes de la Terreur, tandis que André Dumont, député montagnard de la Convention nationale fut envoyé du 30 juin 1793 au 28 juillet 1794, en mission dans les départements de la Somme et de l'Oise où il mena une lutte constante contre le clergé et les aristocrates.

Première Guerre mondiale

La Grande Guerre fut, pour la Picardie, un véritable cataclysme. La partie de la région comprise entre Arras, Cambrai, Amiens, Montdidier, Noyon et Saint-Quentin fut anéantie. Des centaines de villages furent détruits dont 200 lors de la seule opération Alberich de février-mars 1917. Plusieurs batailles majeures de la guerre se déroulèrent en Picardie notamment en 1916, 1917 et 1918.

Entre-deux-Guerres

L'entre-deux-guerres est une période de reconstruction pour la Picardie. Certains secteurs classés Zone rouge ne devaient pas être reconstruits, mais, la détermination des habitants de retour dans leur village, obligea les autorités à engager des opérations de déminage puis de reconstruction. Saint-Quentin, Chauny, Noyon, Albert, Saint-Pol-sur-Ternoise, Péronne, Ham, Roye, Montdidier, Moreuil, n'étaient plus qu'un amas de ruines. La reconstruction se déroula des années 1920 jusqu'au début des années 1930.

La région Picardie

Créée par décret du 2 juin 1960, regroupant les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, dont le chef-lieu était Amiens, la région Picardie ne correspondait pas à la Picardie culturelle, Arras, Montreuil ou encore Boulogne étaient rattachées à la région Nord-Pas-de-Calais.

En Picardie, la Délégation régionale au Tourisme, les Comités départementaux et régional du Tourisme, ainsi que les offices de tourisme et syndicats d'initiative ont mis en place le label Tourisme et Handicap depuis 2003. En leur apportant la garantie d'un accueil adapté, le label Tourisme et Handicap répond à la demande des personnes à besoins spécifiques qui veulent pouvoir choisir leurs vacances, se distraire, partir seules, en famille ou entre amis, où elles le souhaitent et comme tout le monde. Plus de cent-quarante structures touristiques et de loisirs sont labellisées en Picardie en 2010.

La Picardie compte 72 parcs et jardins ouverts au public. Le Comité régional du tourisme a développé une série d'outils[67] pour assurer la promotion de cette filière ainsi qu'un festival[68].

Dans le cadre de la réforme territoriale de 2015, la région Picardie a fusionné avec la région Nord-Pas-de-Calais, le 1er janvier 2016. La nouvelle région ainsi formée s'appelle les Hauts-de-France, après avoir porté provisoirement le nom Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Patrimoine civil

L'architecture de l'habitat traditionnel se caractérise par des maisons longues, en torchis (peintes en blanc près du littoral) s'élevant sur un seul niveau. À cette architecture en torchis s'est substituée une architecture de brique lors de la reconstruction de l'entre-deux-guerres.

Les matériaux peuvent être la mémoire d'une région. Au-delà de l'esthétique, ils représentent le "bon sens" des constructions anciennes. Leur structure est liée à des matériaux locaux adaptés aux besoins économiques et aux intempéries. Traditionnellement, les murs des maisons étaient en torchis. Les maisons en briques sont plus récentes et occupent l'est de la Picardie dont les villages ont subi les destructions de la première guerre mondiale[69].

La ferme picarde se caractérise par un aspect original : des bâtiments rangés autour d'une petite cour intérieure, formant un quadrilatère tout à fait clos. La grange, à travers laquelle il faut passer pour pénétrer dans la cour, donne sur la rue. Cette ferme picarde est plus ou moins répandue sur les cinq départements des Hauts-de-France. Albert Demangeon note qu'on la retrouve au Sud à Beauvais et Clermont, au sud-ouest jusqu'à la Bresle, vers l'est, sa présence s'étend jusque Noyon, Saint-Quentin, Cambrai et Douai. Au nord, la région minière et industrielle n'en est pas la limite, mais l'interrompt momentanément, car on la retrouve aussi dans le pays Wallon. Au Nord, la ferme picarde apparaît au-delà de la Lys, de la Ternoise et de la Canche mais seulement par îlots. Elle est, en revanche, complètement absente dans les Bas-Champs picards. Demangeon note que l'on a aussi retrouvé la ferme picarde plus au sud, à l'ouest de Luzarches et à Saint-Martin-du-Tertre en Val-d'Oise, ainsi que dans la vallée de l'Oise, en aval de Compiègne[70].

La maison en pierre à également sa place dans l'architecture picarde, ce type de construction est plus récent, c'est pour l'ensemble les métairies construites à la fin du XIXe et début du XXe siècle. La construction est plus chère qu'une construction en brique cuite. Elle démontre l'augmentation du niveau de vie des paysans au cours du siècle dernier. Les ouvertures sont plus larges, et les pièces plus nombreuses et nettement plus grandes que dans les constructions en pisé ou en brique crue.

En France, on assista au maintien tardif d'un système agricole préindustriel dans lequel le poids des pratiques coutumières, par exemple pour les modes de faire-valoir et de transmission du foncier, s'est manifesté jusque dans l'après-deuxième Guerre mondiale. Cette permanence pèsera tardivement sur la morphologie de l'habitat rural : les effets de la révolution industrielle sur les matériaux et les techniques employés dans le bâti rural ne se généraliseront qu'après la guerre de 1914-18 et, surtout, après la deuxième Guerre mondiale.

L'arrivée des techniques industrielles sera alors brutale et la rupture dans la transmission des savoir-faire traditionnels du bâtiment sera flagrante en France aux alentours de 1950. À cette époque, l'abandon des liants aériens à base de chaux grasse en pâte, de la maçonnerie de terre crue, des appareils en pierre, de la charpente façonnée à la main deviendra quasi général[69].

Nous retrouvons en Picardie de nombreux pignons à couteaux, ainsi que de nombreux bâtiments en rouges barres.

- Le moellon, pierre à bâtir très utilisée dans la Somme et le sud du Pas-de-Calais ;

- Le rouge barre, appareillage de pierres blanches et de briques liées à la chaux ;

- Charpente et pans de bois des murs : structure porteuse en chêne ; frêne, orme, châtaignier

- Lattes : tilleul ou châtaignier

- Torchis des murs : limon argileux

- Chaux pour blanchir les murs : craie blanche gélive issue des carrières pour le marnage

- Soubassement : terre à briques (limon)

- Couverture en chaume à l'origine : céréales (blé, avoine, seigle)

- Pannes des toits depuis le XIXe siècle : argile à silex (bief)

- Seuil : grès

- Ardoises des toits : elles ont été importées d'autres régions notamment des carrières des Ardennes[69].

Remove ads

Culture locale

Résumé

Contexte

Mode

On a recensé plusieurs coiffes féminines :

- « la calipette », sorte de bonnet, de capuchon très simple ;

- « la capeline », de l’hortillonne ou de l’ouvrière des champs était un bonnet prolongé sur le devant par une visière qui encadrait le visage, maintenue rigide par des moyens divers : lattis de bois, baleines, morceaux de carton ;

- « la marmotte » était un simple mouchoir à carreaux, de grande taille que l’on nouait derrière la nuque ou sous le menton ;

- « l’ahotoir » sorte de grand châle recouvrait la tête et descendait à hauteur de poitrine.

Les vêtements féminins se composaient le plus souvent :

- « du caraco », chemisier ample et boutonné haut ;

- « d'un cotron », ample jupe de serge gonflée par des jupons, possédant une poche intérieure où l’on pouvait mettre quelques sous mais plutôt un morceau de pain lorsqu’on allait aux champs ;

- Un grand tablier recouvrait l’habillement.

Les vêtements du dimanche étaient souvent, pour les femmes, de couleur noire ou sombres à motifs fondus ; les coiffes blanches étaient très simples, ornées ou non de dentelles. Les jeunes filles, en revanche, s'habillaient de couleurs vives.

Les vêtements masculins étaient moins variés :

- bonnet de laine ou de coton dont la pointe retombait sur l’épaule ;

- remplacé par la suite par la casquette.

Le dimanche, les hommes portaient un « capieu » (chapeau) en feutre mou. La « rouillère » était une sorte de blouse large, en toile, en général de couleur bleue. Les hommes étaient chaussés de sabots, de galoches ou de gros souliers ferrés[71].

Langue

Le picard fait partie de l'ensemble linguistique de la langue d’oïl (comme le français) et appartient à la famille des langues gallo-romanes. Certains linguistes classent le picard dans le sous-groupe septentrional de la langue d'oïl[72].

L'aire linguistique du picard s'étend sur les trois départements de l'ancienne Picardie administrative, les départements du Pas-de-Calais et du Nord (excepté la région de Cassel) et une partie de la Wallonie (province de Hainaut). Aussi, le Picard était encore parlé jusqu'au début des années 1980 dans le « hameau Picard » de Friedrichsdorf en Allemagne[73].

Littérature

« La Picardie est la terre de nos origines littéraires, écrit Ad. van Bever. La littérature en langue d'oïl, si riche, si diverse, témoigne du plaisir qu'hommes et femmes, quelle que soit leur appartenance sociale, ont ressenti à écouter ces histoires et ces chansons. »[74]

— Chantal Vieuille, Histoire régionale de la littérature en France.

La Picardie a vu naître plusieurs grands auteurs au cours de son Histoire.

- La Cantilène ou Séquence de Sainte Eulalie, (conservée à la bibliothèque de Valenciennes ), premier texte écrit dans une langue romane autre que le latin, composée vers 880 et retrouvée à Valenciennes, comporte des formes picardes[75].

- Au Moyen Âge, on y trouve plusieurs trouvères notables comme Adam de la Halle, le Châtelain de Coucy, Hélinand de Froidmont, Gautier de Coinci, Jean Bodel, Blondel de Nesle. Des romanciers comme Jakemés, Philippe de Rémi, Raoul de Houdenc, Jean d'Arras, Gautier d'Arras, Raoul Lefèvre, Guillaume le Clerc de Picardie, Gerbert de Montreuil, Jean Renart et Renaut. Les auteurs anonymes des romans Durmart le Galois, Robert le Diable, Gliglois, Guillaume de Palerne et Le Chevalier aux deux épées, seraient aussi originaires de Picardie[76],[77],[78],[79],[80],[81].

- Le genre de la chanson de geste est présent avec Raoul de Cambrai, d'un certain Bertolai de Laon, ou Aliscans, dans le cycle de Guillaume d'Orange. On peut encore citer parmi les chansons de geste picardes Huon de Bordeaux[82], rédigée en dialecte picard par un auteur anonyme[83], la Chanson des Saisnes de Jean Bodel, celle d'Orson de Beauvais mais également la Chanson d'Antioche, de Graindor de Douai, sont toutes les trois en langue picarde[84],[85]. La philosophie peut être représentée en Philippe de Mézières, Marguerite Porete, Vincent de Beauvais, Jean Buridan ou Alain de Lille. Richard de Fournival est, quant à lui, connu pour son Bestiaire d'Amour.

- Le genre littéraire de la chantefable est représenté par la seule œuvre connue de ce genre, Aucassin et Nicolette, originaire de la région de l'Artois, datant de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle, et composée en picard[86],[87],[75].

- Plusieurs fabliaux célèbres se trouvent avoir été rédigés par des picards (l'ancien français « fableau » fut d'ailleurs supplanté par le picard « fabliau »[88]), on peut citer parmi les auteurs de fabliaux picards Jean Bodel, Cortebarbe, Eustache d'Amiens, Gautier le Leu ou Douin de Lavesne. Le recueil de contes Les Évangiles des quenouilles, publié en 1480, est également d'origine picarde[89].

- La Picardie fournit au Moyen Âge tardif plusieurs chroniqueurs, dont le célèbre valenciennois Jean Froissart, le soissonnais Sébastien Mamerot, le boulonnais Jean Molinet, ainsi que Jean de Venette et Enguerrand de Monstrelet, Mathieu d'Escouchy et Jean Le Fèvre de Saint-Remy.

- La Renaissance voit la naissance du protestantisme en Picardie sous la forme du calvinisme avec Jean Calvin (Institution de la religion chrétienne), aussi celle du roman humaniste avec Hélisenne de Crenne (Les Angoisses douloureuses qui procèdent d'amour). Jacques Grévin et Louis Des Masures, poètes et dramaturges, s'illustrent dans le théâtre et la poésie à la même époque[90],[91],[92]. Au tournant des XVIe et XVIIe siècles, la philosophe Marie de Gournay, dont les traités discutent aussi bien la morale, que la politique, ou la linguistique, envisage entre autres l'égalité des sexes[93].

- Au XVIIe siècle, Jean Racine (Phèdre, Andromaque, Britannicus) voit le jour en Picardie. On trouve à Cambrai l'écrivain Fénelon (Les Aventures de Télémaque), à Beauvais les essayistes Jean-Baptiste Dubos et Nicolas Lenglet du Fresnoy. Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, alors que la mode du conte merveilleux règne dans les salons littéraires[94], un érudit picard, Antoine Galland, publie la première traduction des Mille et une Nuits, dans laquelle il introduit de son propre chef plusieurs contes qu'il rédige de sa main, d'après une source syrienne à travers le conteur Hanna Dyâb. Ces histoires annexées au recueil contiennent notamment Aladin ou la Lampe merveilleuse et Ali Baba et les Quarante Voleurs, contes mondialement connus aujourd'hui[95],[96],[97].

- Au XVIIIe siècle, on peut citer au sein des Lumières des écrivains comme Laclos (Les Liaisons dangereuses), l'abbé Prévost (Manon Lescaut, Cleveland), Charles-Joseph de Ligne[98], ou Louise d'Épinay (Les Conversations d'Émilie, Madame de Montbrillant), de même, Rousseau décède à Ermenonville en 1778. Aussi, les œuvres de plusieurs écrivains picards de cette époque sont au sujet du libertinage, dont Choderlos de Laclos et l'abbé Prévost, mais encore Gresset, Mercier de Compiègne, Fougeret de Monbron, Pigault-Lebrun et Gervaise de Latouche. C'est aussi à cet époque qu'un chansonnier picard, Jean-Joseph Vadé, invente le genre poissard[99].

- À la fin de ce siècle, la région picarde devient une pépinière de révolutionnaires[100] avec, notamment, Nicolas de Condorcet, Maximilien de Robespierre, Louis-Antoine de Saint-Just, Camille Desmoulins ou Gracchus Babeuf.

- Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, on trouve dans les grands noms picards le philosophe Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, fondateur du saint-simonisme[101], ou encore le chansonnier Pierre-Jean de Béranger, relativement méconnu aujourd'hui, mais qui reçut de grandes éloges en son temps[102]. Le mémorialiste Armand de Caulaincourt témoigna quant à lui des guerres napoléoniennes[103]. La poétesse Marceline Desbordes-Valmore fut un des premiers grands noms du romantisme français, une petite partie de son œuvre poétique est par ailleurs rédigée en langue picarde[104]. L'écrivaine féministe Constance de Théis fut également une figure littéraire reconnue, ses Vingt-quatre heures d'une femme sensible furent une source d'inspiration pour Stefan Zweig dans ses Vingt-quatre heures de la vie d'une femme[105]. Les écrivains du préromantisme originaires de Picardie sont incarnés par Senancour, Millevoye, Gresset et Pigault-Lebrun[106],[107],[108],[109].

- Au XIXe siècle, on trouve parmi les auteurs célèbres, pour le roman, Alexandre Dumas (Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot) et Jules Verne (Vingt Mille Lieues sous les mers, Le Tour du monde en quatre-vingt jours, L'Île mystérieuse). On peut aussi citer le romancier laonnois Champfleury, attaché au mouvement réaliste[110]. La poésie est célébrée par Gérard de Nerval ou José-Maria de Heredia, ou encore les poétesses Louise-Victorine Ackermann et Marguerite Burnat-Provins ; le boulonnais Jehan-Rictus incarne, quant à lui, une forme de poésie populaire[111].

- Originaire de Boulogne-sur-Mer, Charles-Augustin Sainte-Beuve a connu une carrière littéraire prestigieuse[112], c'est d'ailleurs au caractère picard que Gustave Lanson attribue l'humeur à tendance « pointilleuse » de Sainte-Beuve[113]. L'historien Ernest Lavisse, originaire de Thiérache, se fait chantre du roman national français[114]. La féministe Juliette Adam, amie de George Sand, connaît également un certain écho[115].

- Au tournant du XIXe et du XXe siècle, plusieurs romanciers notables comme Roland Dorgelès (Les Croix de bois), Georges Bernanos (Sous le soleil de Satan), Pierre Jean Jouve (Paulina 1880), Pierre Mac Orlan (Le Quai des brumes), Charles Plisnier (Faux Passeports) ou Charles Bertin sont originaires de la région picarde[116],[117].

Musique, chant et danse

On peut citer plusieurs grands noms de musiciens de la mouvance picarde parmi lesquels Josquin des Prés, originaire du Vermandois et que Jacques Chailley cite comme « l'un des plus grands musiciens de tout les temps » ou Guillaume Dufay, originaire de Cambrai ou Laon, et qui est un des plus importants musiciens de son époque[118]. Gilles Binchois, Jacob Obrecht, Roland de Lassus[119], Jean Mouton, Loyset Compère, Antoine Busnois, Antoine Brumel ou Antoine de Févin sont encore plusieurs noms se rattachant à la production picarde[118].

Vers 1140, à Beauvais, la jeunesse de la ville compose un drame musical, Le jeu de Daniel, pièce entièrement chantée et jouée aux instruments et que l'on a parfois qualifier de « premier opéra »[118].

Le chant Réveillez-vous Picards, composé au XVe siècle près de Beauvais, fait office d'hymne régional[120]. Parmi les autres chants folkloriques originaires de Picardie, on trouve notamment La belle est au Jardin d'amour, et Jésus-Christ s'habille en pauvre. Ce dernier s'est d'ailleurs fait connaître en Angleterre et dans le monde anglo-saxon sous le nom de Picardy[121].

On peut aussi citer Roses of Picardy, une chanson populaire britannique de la Première Guerre mondiale ; celle-ci rend hommage à la flore picarde[122],[123].

Peinture

Du Moyen Âge, et ce jusqu'au XVIIIe siècle, la Confrérie du Puy Notre-Dame d'Amiens est une confrérie de laïcs présentant chaque année des poèmes en l'honneur de la Vierge Marie qui se voyaient ensuite adaptés en tableau. Plusieurs villes picardes connaîtront de telles assemblées, comme Abbeville, proposant également des puys, dont certains sont exposés au Musée de Cluny[124].

Vers la fin du Moyen Âge, la Picardie se voit aussi représentée au sein du mouvement des Primitifs flamands avec Simon Marmion, peintre originaire d'Amiens. Au XVIe siècle, François Dubois peint le célèbre tableau Le Massacre de la Saint-Barthélémy, illustrant les barbaries du .

La ville de Beauvais offre deux peintres de renoms illustrant le maniérisme du Nord, du XVIe au XVIIe siècle, avec Antoine Caron et Quentin Varin. Au siècle suivant, le peintre Pierre Patel sera un représentant majeur de l'Atticisme en peinture.

Les Frères Le Nain, originaires de Laon au tournant des XVIe au XVIIe siècle produisent des œuvres illustrant souvent des scènes paysannes appelées bambochades, issues des peintures hollandaise et italienne[125].

Au XVIIIe siècle, les peintres picards s'inscrivent dans le mouvement rococo avec Quentin de La Tour. En plus de son autoportrait au jabot de dentelle, il a notamment peint les portraits de personnages illustres comme Rousseau, Voltaire, D'Alembert, de Madame de Pompadour ou d'Isabelle de Charrière.

Les peintres les plus connus du XIXe siècle sont le senlisien Thomas Couture et ses Romains de la décadence, œuvre monumentale exposée au Musée d'Orsay. S'ajoute également le célèbre Henri Matisse, élevé à Bohain-en-Vermandois.

Héraldique, logotype et devise

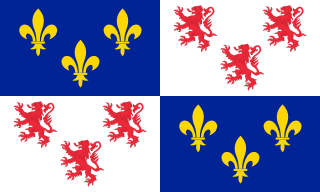

Les armoiries de la Picardie se blasonnent ainsi : |

Une autre version des armoiries de la Picardie se blasonne ainsi : |

Le drapeau picard reprend fidèlement les armoiries picardes qui ont été établies à partir des armes de la « nation picarde » de l'université de Paris. Les fleurs de lys symbolisent l'appartenance au royaume de France, les lions rappellent les liens de la Picardie avec les provinces du nord : Flandre, Brabant, Luxembourg.

Réveillez-vous Picards est un ancien chant guerrier picard, actuellement hymne régional de Picardie, et serait issu de l'air chanté avant 1479 par les bandes de Picardie, qui sont à l'origine, entre autres, du régiment de Picardie.

La devise de la Picardie est identique à celle de la ville d'Abbeville, « Fidelissima »[126],[127], en français « très fidèle »[128], sous entendu « à la France ».

Remove ads

Voir aussi

Bibliographie

- Henry Carnoy (préf. Françoise Morvan), Contes de Picardie, Ouest France, , 464 p. (ISBN 2737371600, lire en ligne)

- Jacques Darras, Tout Picard que j'étais... : L'exceptionnelle richesse littéraire de la Grande Picardie à travers les siècles, Amiens, Éditions de la Librairie du labyrinthe, , 287 p. (ISBN 2918397288)

- René Debrie (dir.), La Picardie, Paris, Les Éditions d'Organisation, coll. « peuple et pays de France », , 606 p. (ISBN 2-7081-0422-5).

- Albert Demangeon, La Picardie et les régions voisines. Artois, Cambrésis, Beauvaisis, Paris, Armand Colin, 1905, 496 p. réédition, Paris, Guénégaud, 1973 – disponible sur Gallica.

- Robert Fossier, Histoire de la Picardie, Privat, , 464 p.

- Charles Théodore Gossen, Grammaire de l'ancien picard, Klincksieck, , 222 p.

- Dom Grenier, Introduction à l'histoire générale de la province de Picardie, 1856, 610 p. - disponible sur Gallica.

- Jean Lestocquoy, Histoire de la Picardie, , 126 p.

- Philippe Pinchemel, Visages de la Picardie,

- Philippe Pinchemel, Jacques Godard, René Normand, Colette Lamy-Lassalle, Visages de la Picardie, Paris, Éditions des Horizons de France, 1949.

- Blanche Wissen, La conscience linguistique dans la production littéraire en domaine picard (fin XIIe-fin XIIIe siècle), Université de Montréal, (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Aperçu de la littérature picarde d'Ivar Ch'Vavar.

- Quelques auteurs picards à lire et à écouter (Fédération Insanne).

- Liste de livres et anthologies d'auteurs et de textes en picard (revue Ch'Lanchron).

Remove ads

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads