Loading AI tools

transition vers de nouveaux procédés de fabrication en Europe et aux États-Unis aux XVIIIe et XIXe siècles De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La révolution industrielle est le processus historique du XIXe siècle qui fait basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. Ainsi, cette transformation, tirée par le boom ferroviaire des années 1840, affecte profondément l'agriculture[2], l'économie, le droit, la politique, la société et l'environnement.

| Date |

|

|---|---|

| Lieu | Europe |

| Cause | Contexte socio-économique, monétaire, financier, technologique, idéologique, juridique |

| Résultat | Passage du système manufacturier, à l'usine mécanisée, augmentation de la croissance et de la productivité, mécanisation, exode rural et urbanisation, développement des transports et des télécommunications, émergence d'une classe bourgeoise et d'une classe ouvrière, syndicalisme, socialisme, pollution. |

| 1769

|

Watt met au point une machine à vapeur qui transforme en énergie mécanique la vapeur produite par l'eau chauffée au charbon. Cugnot met au point le premier véhicule automobile : le fardier de Cugnot |

|---|---|

| 1779 | Crompton élabore une machine à filer mécanique : la mule-jenny. |

| 1825 | Stephenson invente la locomotive et crée la première ligne ferroviaire ouverte au public. |

| 1827 | Niépce invente la photographie. |

| 1851 | Première exposition universelle, à Londres. |

| 1855 | Le procédé Bessemer facilite la production d'acier. |

| 1858 | Étienne Lenoir invente le moteur à explosion à essence. |

| 1863 | Louis Pasteur met au point la pasteurisation. |

| 1869 | Mendeleïev publie son tableau périodique des éléments. |

| 1871 | Gramme invente le premier générateur électrique : la dynamo. |

| 1876 | Bell invente le téléphone. |

| 1882 | Edison et Swan inventent l'ampoule électrique. |

| 1886 | À l'aide de son moteur à explosion, Carl Benz met au point la première automobile. |

| 1895 | Les frères Lumière projettent le premier film cinématographique. |

| 1895 | Marconi met au point la première communication radiophonique : la télégraphie sans fil (TSF). |

| 1898 | Pierre et Marie Curie réussissent à isoler le radium, ouvrant ainsi la voie à la physique nucléaire. |

| 1903 | Les frères Wright effectuent leur premier vol motorisé. |

| 1911 | Taylor publie The Principles of Scientific Management où il présente une organisation scientifique du travail (OST) à travers la séparation des tâches. |

| 1914 | Henry Ford instaure une nouvelle méthode de travail : le montage à la chaîne. |

| 1971 | Hoff et Faggin, ingénieurs chez Intel, inventent le microprocesseur, ouvrant ainsi l'ère de la micro-informatique. |

L'idée se fait jour sous la plume de l'économiste français Adolphe Blanqui dans son Essai sur les progrès de la civilisation industrielle de 1828, dans son Histoire de l'économie politique[3] de 1837 et dans son Cours d'économie industrielle de 1838. La première occurrence connue de l'expression littérale « révolution industrielle » en français serait dans De l'industrie en Belgique de Natalis Briavoine en 1839[4]. Elle apparaît en allemand en 1845 dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre de Friedrich Engels[5]. Vulgarisée en Angleterre au XXe siècle par l'historien Arnold Toynbee[6], elle fait partie depuis du vocabulaire usuel.

Certains historiens contestent, mais sans avoir obtenu un consensus autour de leur position, la validité scientifique de cette expression. Pour Werner Sombart (Le Capitalisme moderne, 1902), la « révolution industrielle » est un phénomène ancien, qui commence en fait à Florence au XIVe siècle avec l'émergence de la civilisation bourgeoise. Fernand Braudel fait observer que le caractère brutal qu'implique le terme de « révolution industrielle » ne peut a priori s'appliquer qu'au Royaume-Uni. Pour les autres pays, le terme d'industrialisation qualifie mieux un processus en réalité assez progressif. Patrick Verley[7] insiste sur la continuité du phénomène, le moteur de la croissance de l'industrie, à la fin du XVIIe siècle, résidant d'abord dans le dynamisme de la demande de biens de consommation, qui stimule en retour le progrès technique.

La « révolution industrielle » est le passage d'une économie fondée traditionnellement sur l'agriculture à une économie reposant sur la production mécanisée à grande échelle de biens manufacturés dans des entreprises.

Les « révolutions industrielles » (au pluriel) désignent les différentes vagues d'industrialisation qui se succèdent dans les différents pays à l'époque moderne, car la révolution industrielle émerge en réalité de façon décalée dans le temps et dans l'espace selon les pays. Elle correspond à la maîtrise et au développement de nouvelles sources d'énergies, à savoir les énergies fossiles, qui sont essentielles dans le développent des industries : le charbon d'abord, le pétrole et le gaz naturel ensuite[8]

Les premiers espaces à s'être industrialisés sont la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, puis la Belgique, le Nord de la France et la Suisse au début du XIXe siècle : ce sont les pays de la première vague. L'Allemagne et les États-Unis s'industrialisent à partir du milieu du XIXe siècle, le Japon à partir de 1868 (le début de l'ère Meiji qui correspond à la date d'accession au pouvoir de l'empereur Mutsuhito (1867-1912), puis la Russie à la fin du XIXe siècle : ils forment les pays de la deuxième vague.

Les transformations économiques, politiques et sociales sont telles que certains, comme Max Pietsch[9] et David Landes[10], veulent y voir une rupture avec le passé. D'autres pointent plutôt la convergence d'éléments que le contexte historique favorise et diffuse au XIXe siècle. Karl Polanyi, dans La Grande Transformation (1944), expose notamment l'idée d'un siècle marqué par :

Sans méconnaître l'impact colossal des transformations portées par la révolution industrielle, (voir par exemple l'expression « Rerum novarum » employée par le pape Léon XIII dans son encyclique homonyme : un ensemble de « choses nouvelles » forment un mouvement économique et social inédit et déconcertant qui pose la question sociale), certains éléments assurent une certaine continuité entre les périodes pré-industrielles et industrielles. Walt Whitman Rostow est l'un des premiers à en rendre compte[12]. Franklin Mendels parle d'une situation de « proto-industrialisation » dans de nombreuses régions d'Europe[13] et Pierre Léon note l'existence de « nébuleuses industrielles » antérieures au XIXe siècle[14]. De même, Bernard Rosier et Pierre Dockès[15] montrent que l'avènement du factory system fait suite à l'expérience antérieure du manufactory system et Alexander Gerschenkron note que la révolution industrielle est surtout le résultat d'obstacles économiques, politiques et sociaux qu'opposaient les sociétés traditionnelles et surmontés par chaque État. Enfin, Fernand Braudel note : « Il n'y a jamais entre passé — même lointain — et présent de discontinuité absolue, ou si l'on préfère de non-contamination. Les expériences du passé ne cessent de se prolonger dans la vie présente. » Ainsi, de nombreux auteurs situent le début de la révolution industrielle au Moyen Âge (qui a déjà révolutionné le monde du travail par le renouvellement des sources d'énergie, hydraulique et éolienne, et par l'invention technologique)[16] ou au début de la Renaissance. Paul Mantoux parle de l'existence d'un capitalisme industriel dès le milieu du XVIe siècle, mais la révolution industrielle en soi date, selon lui, du XVIIIe siècle[17].

De la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle, la société est largement seigneuriale et presque exclusivement agricole. À l'exception de certaines régions, comme les Flandres, l'agriculture est encore peu productive et marquée par l'archaïsme féodal. La pratique de l'assolement triennal reste la règle et les champs sont exploités de façon collective, l'absence de clôtures permettant le mouvement du bétail d'un terrain à l'autre. L'Europe connaît plusieurs phases de croissance démographique et de prospérité économique qui sont toujours entrecoupées par des crises profondes : épidémies, guerres et disettes. La mortalité infantile est élevée, l'alimentation est essentiellement à base de céréales[18]. L'hygiène reste désastreuse : les carences sont attestées par des déformations et autres marqueurs d'innombrables maladies relevés sur les squelettes de l'époque.

Toutefois, les premières corporations productivistes apparaissent dès la Renaissance en Hollande et dans le Nord de l'Italie. Les techniques enregistrent d'importants progrès : navigation, imprimerie, horlogerie, extraction minière et méthodes bancaires. Les foires qui se développent dans certaines régions d'Europe attestent l'existence d'échanges se situant dans une économie de marché plus élargie. Ces volumes demeurent cependant modestes dans le total des échanges pratiqués par les populations.

L'usine, au sens moderne, est inexistante. Les manufactures établies par le pouvoir royal, en France notamment (comme à Villeneuvette), restent une activité d'exception. Cependant, certaines formes d'organisations basées sur une sous-traitance à domicile (putting-out system) — comme l'établissage dans l'industrie horlogère — annoncent la révolution industrielle ; les marchands commencent à fournir les paysans en matières premières, parfois en outils, en vue de récupérer ensuite un produit transformé qu'ils revendront en ville. Les paysans en tirent un complément de revenu. Ce mode de vie n'est donc plus tout à fait le servage mais n'est pas encore le salariat. C'est un mélange inédit d'agriculture et d'artisanat : l'économie moderne est en germe. Ainsi, l'avènement des indiennes de coton dont la fabrication implique la mise en œuvre de processus techniques complexes provoquent le développement d'une proto-industrie dans plusieurs régions d'Europe au XVIIIe siècle.

D'après les calculs d'Angus Maddison, l'Europe occidentale connaît, de 1500 à 1800, une croissance démographique de 0,14 %, soit un taux faible mais déjà supérieur à celui des autres régions du monde (0,02 %). C'est donc dès le XVIIIe siècle que l'Europe commence à creuser l'écart économique avec le reste du monde. Cette avance reste limitée[19] et si l'Europe occidentale n'est pas plus riche que le reste du monde, elle commence déjà à le dominer : les grandes compagnies de commerce profitent du renouveau des techniques maritimes, pour rivaliser, prendre le contrôle des mers et des comptoirs d'escale ou d'approvisionnement. Ce commerce au long cours s'intéresse à l'origine surtout aux produits de luxe : activité très risquée mais qui procure à ceux qui y investissent des profits considérables[20]. L'idée d'investissement de rapport se diffuse d'abord chez les financiers qui se lancent dans le négoce, puis chez des négociants qui réussissent à s'autofinancer (sans s'endetter) ou à trouver les moyens de se financer : création et développement des banques, des bourses et des associations de « capitalistes » dans les pays du Nord de l'Europe.

Il est de coutume de voir un lien entre la réforme protestante au XVIe siècle et la révolution industrielle depuis la parution de L'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme de Max Weber en 1905. Selon ce sociologue allemand, le protestantisme porte en lui les germes de ce qui constitue un « terreau » de valeurs qui révolutionnent la conception du travail et de la vie : le travail n'a pas à être considéré comme le châtiment expiatoire du péché originel comme le rapporterait l'éthique catholique. Ce serait au contraire une valeur fondamentale au travers de laquelle chacun s'efforce de se rapprocher de Dieu[21]. Selon Max Weber, le capitalisme est un état d'esprit caractérisé entre autres par la subordination de l'émotion et de la coutume à la raison instrumentale (un terme de philosophie allemande désignant l'usage de la raison pour déterminer le meilleur moyen d'atteindre un but : le mot français est « rationalité ») et cet état d'esprit aurait été créé par le calvinisme intransigeant apparu en Angleterre et aux Pays-Bas au XVIIe siècle enseignant le rejet des plaisirs superficiels tels que le jeu et le théâtre pour se concentrer sur le travail, tandis que le dogme de la prédestination aurait encouragé à rechercher des signes terrestres de son élection par Dieu. Enfin, l’Église catholique a condamné l'usure jusqu'en 1830 alors que Jean Calvin l'a autorisé rendant le protestantisme compatible avec le libéralisme et la spéculation.

Cette analyse est en contradiction apparente avec le dogme fondamental du protestantisme, la sola gratia, selon lequel Dieu accorde sa grâce sans considération des actes. Max Weber ne l'ignore pas, mais il analyse chez les protestants une forme de déviation par rapport au dogme pur, qui consiste à voir dans la fortune ici-bas un signe de l'élection divine et du salut. Cette analyse n'explique pas pourquoi l'émergence du capitalisme se produit deux siècles après l'apparition du protestantisme (voir l'article Histoire du capitalisme) ; il est vrai que Weber n'avait pas à sa disposition les études d'historiens postérieurs (le Belge Raymond de Roover (en) ou les Britanniques Edwin S. Hunt et James M. Murray ou encore le Français Fernand Braudel).

L'évolution des idées durant l'époque moderne est marquée par la dimension prise par la bourgeoisie au sein de la société. Il est notable que l'expansion économique précoce se fait souvent dans un contexte politique déjà en partie affranchi du féodalisme. Venise, en Italie du Nord, est dominée par les marchands et les Provinces-Unies ainsi que l'Angleterre se sont dotées d'un régime parlementaire.

Le capitalisme ne naît pas avec la révolution industrielle ; dès la fin du Moyen Âge, l'historien Fernand Braudel note que les activités du capitalisme marchand et financier sont déjà largement développées dans le Nord de l'Italie, les Pays-Bas ou l'Allemagne du Nord.

Dès le XVIIe siècle, les grandes compagnies commerciales maritimes, comme la Compagnie anglaise des Indes orientales (1600) ou la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (1602), préfigurent l'« entreprise » moderne. Elles constituent en effet les premières entités à explicitement viser le profit monétaire et, pour ce faire, à savoir mobiliser hommes, capitaux et moyens matériels (navires) pour exploiter les nouvelles connaissances géographiques et les progrès technologiques : boussole, sextant, etc.

Durant cette ère préindustrielle — ou « proto-industrielle » selon l'expression de Franklin Mendels — des « nébuleuses industrielles »[22] comme en Flandre au XVIIe siècle apparaissent dans lesquelles se développent des formes embryonnaires d'entreprises pour contourner les règles corporatives. Les premières formes juridiques d'entreprises reposant sur la libre association de sociétaires voient le jour, notamment la société en commandite.

L'ampleur des besoins financiers engendrés par la révolution industrielle pose rapidement la question de l'accumulation primitive du capital et consécutivement celle du financement par l'appel à l'épargne publique ou aux capitaux extérieurs. Jusque-là, les « investisseurs » associés au sein de sociétés en nom commun (SNC) découpées en parts non négociables, et non en actions, ont la qualité juridique de « commerçants » et sont, à ce titre, responsables sur leurs biens propres. Les premières sociétés de capitaux comme les sociétés en commandite par actions (actions négociables dans une bourse) remontent en France au Code du commerce de 1807, mais restent marginales[23].

Or au XIXe siècle, la révolution industrielle requiert — comme dans les chemins de fer — une importante concentration de capitaux en vue de financer des investissements de plus en plus importants. Une nouvelle forme juridique d'entreprise, la société anonyme (SA) facilite les apports en capitaux de plusieurs investisseurs : ceux-ci n'engagent leur responsabilité qu'à hauteur des montants investis, ce qui limite les risques encourus en cas de défaillance.

Ainsi en Angleterre, la mise en place des joint stock companies (JSC) fait suite à l'abrogation du « Bubble Act » en 1825 et au « Joint Stock Companies Act » de 1856. En France est instaurée la société anonyme après les lois de 1863 et 1867 (et en Allemagne en 1870). D'après François Caron[24], 11,4 % des sociétés créées en France entre 1879 et 1913 le sont sous la forme de société anonyme.

La réflexion sur le rôle de l'État dans l'économie, les thèmes du libre-échange et du protectionnisme sont l'objet d'une longue réflexion historique. Au XVIIe siècle, le mercantilisme — « économie au service du prince » — énonce de manière pragmatique et parfois assez formalisée (ainsi le colbertisme[25] en France) les premières considérations et théories économiques censées correspondre aux besoins des nations et royaumes. En 1776, un auteur libéral comme Adam Smith est partisan[26] d'un État-gendarme capable d'assurer d'une part des prérogatives régaliennes (de défense, de sécurité et de justice) et d'autre part des fonctions tutélaires (les permissions et les interdictions). Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un État minimal.

Par ailleurs, la division du travail est déjà à l'œuvre depuis au moins un siècle dans les chantiers navals (par exemple, l'arsenal de Venise) et illustrée par les planches de l'Encyclopédie. Elle est source d'efficience et de meilleure productivité. En d'autres termes, la division du travail permet d'atteindre les objectifs avec des bas coûts et une production par unité de facteurs élevée. La spécialisation et l'interdépendance qu'elle induit entre un nombre croissant d'agents économiques qui y ont recours rend nécessaires les échanges et contribue à généraliser les pratiques de marché. Vincent de Gournay et le mouvement physiocratique lancent au XVIIIe siècle : « Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises. »

Le siècle des Lumières promeut la conception d'un État garant des libertés individuelles, parmi lesquelles, la liberté du commerce et de l'industrie et, son corollaire, la libre concurrence. Concrètement, il s'ensuit en France l'abrogation des corporations à la suite de la loi d'Allarde en et l'interdiction de toute coalition à la suite de la loi Le Chapelier du : « Il n'y a plus de corporations dans l'État ; il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général »[27].

En Angleterre, les Combination Acts de 1799 et 1800 engagent un processus similaire. De telles mesures ont un impact décisif sur le processus de révolution industrielle ; d'après Arnold Toynbee, « l'essence même de la révolution industrielle est la substitution de la libre concurrence aux règlementations qui, depuis le Moyen Âge, étaient imposées à la production »[28].

Au XIXe siècle alternent des périodes de libre-échange et de protectionnisme. Paul Bairoch observe que « le protectionnisme est la règle, le libre-échange l'exception »[29]. Le Royaume-Uni commercialiste avait opté dès le XVIIe siècle pour des mesures protectionnistes telles le « Navigation Act » de Cromwell en 1651, et réitère en ce sens avec les « Corn Laws » de 1815 à la suite de « l'Importation Act ». L'abrogation des « Corn Laws » par le « Peel Act » le constitue, au même titre que l'abrogation du « Navigation Act » en 1849, un tournant fondamental du XIXe siècle. Autrement dit, la fin des années 1840 a été marquée par la mise en place d'un ensemble de lois permettant l'ouverture progressive des frontières vis à vis du reste du monde.

Ce libéralisme est donc à l'origine de la généralisation du marché au XIXe siècle : celui-ci — autrefois existant mais de manière marginale — devient facteur décisif dans le processus d'industrialisation. Karl Polanyi estime dans La Grande Transformation (ouvrage publié en 1944) que le marché fonctionne de manière autorégulée, sans intervention de l'État, entre 1834, date de l'abolition de la loi de Speenhamland (1795-1834) consacrant la marchandisation de la main d'œuvre, et 1929, date de la grande crise économique qui provoque le retour et le recours à l'État en vue d'intervenir activement et réglementer le marché.

La révolution industrielle est aussi le fait de découvertes et innovations qui favorisent l'industrialisation. La « grappe d'innovation » qui survient[30], est d'une ampleur telle que la révolution industrielle marque une véritable rupture sur le plan des techniques.

Pourtant, de nombreuses industries ne sont pas à proprement parler récentes : certaines comme l'imprimerie et la soierie remontent au milieu du XVe siècle. Les travaux d'Henri Hauser[31] montrent que ces industries ont favorisé l'émergence des premières manufactures dont certaines, en France, sont créées sur décision royale dès le règne d'Henri IV mais surtout sous celui de Louis XIV, influencé par les idées mercantilistes de Colbert.

De même, Lewis Mumford[32] considère l'invention de l'horloge comme l'une des premières activités mécaniques, occasionnant le perfectionnement de certaines techniques et favorisant la division du travail (voir en particulier le modèle d'organisation assez remarquable dit de l'« Établissage » en vigueur dans l'horlogerie du Jura depuis au moins le XVIIIe siècle).

Bien que, par certains aspects, on puisse voir les origines de l'industrialisme dans le fameux Parfait négociant, écrit par Jacques Savary en 1675, mais aussi par la correspondance entre Leibniz et Denis Papin au début du XVIIIe siècle[33] , les origines remontent plus certainement à la seconde moitié du XVIIIe siècle, époque à laquelle Montesquieu et Condorcet, parmi d'autres, défendent l'idée selon laquelle le commerce et l'industrie entretiennent l'amour de la paix, qu'ils ont besoin de liberté, et que leur essor est l'un des signes du progrès que connaissent les sociétés humaines. L'émergence de la grande industrie française, dans les années 1780-1830, contribua à favoriser ces idées[34].

Il faut aussi mentionner le grand économiste écossais Adam Smith (1723-1790), déjà cité, auteur de la Richesse des nations (1776), considéré comme l'ouvrage fondateur de l'économie moderne.

L’industrialisme, en tant qu’élément constitutif et élément historiquement déterminant du libéralisme, a plusieurs sources majeures :

À partir de la fin des années 1810, la doctrine industrialiste s’est scindée en deux tendances : l’industrialisme libéral de Jean-Baptiste Say, Charles Dunoyer et Charles Comte d’une part, et l’industrialisme organisé de Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, d’Auguste Comte et des saint-simoniens.

Sous la Restauration, de 1817 à 1819, deux jeunes libéraux, Charles Comte et Charles Dunoyer, dirigent la revue libérale Le Censeur européen. À partir du deuxième volume, un autre jeune libéral, Augustin Thierry, a collaboré étroitement avec eux. Le Censeur européen a développé et diffusé une version radicale du libéralisme, qui a continué d’influencer la pensée libérale jusqu’à Herbert Spencer et au-delà[45].

Saint-Simon semble avoir été le premier à avoir employé le mot « industriel » comme substantif [46]. C'est lui qui a forgé le terme « industrialisme », qu'il emploie, selon Henri Gouhier dès 1817, et que l'on trouve en 1824 dans le catéchisme des industriels[47]. Il est le penseur de la société industrielle. Le courant saint-simonien ne s'est vraiment développé qu'après la mort de Saint-Simon en 1825. Les premiers disciples, parmi lesquels Prosper Enfantin (surnommé le « Père Enfantin »), ont fondé le journal Le Producteur qui expose la philosophie : « Il s'agit de développer et de répandre les principes d'une philosophie nouvelle. Cette philosophie, basée sur une nouvelle conception de la nature humaine, reconnaît que la destination de l'espèce, sur ce globe, est d'exploiter et de modifier à son plus grand avantage la nature extérieure[48]. »

Selon certains historiens comme Georges Duby[49], le monde agricole connaît une lente évolution amorcée depuis le Xe siècle. Ainsi Olivier de Serres considéré comme le père de l'agronomie française a déjà expérimenté à la fin du XVIe siècle sur son domaine du Pradel (200 ha) des techniques nouvelles comme l'assolement. Mais ces nouvelles techniques se diffusent lentement et n'évoluent de manière significative qu'à partir du XVIIIe siècle. À cette époque, seules les Provinces-Unies connaissent une forte productivité agricole.

La révolution agricole, soit le bouleversement des techniques, caractérisé par des innovations, va enregistrer un renouveau cette fois dans le sud de la Grande-Bretagne. Dans le comté de Norfolk, à partir de 1720, Charles Townshend expérimente un système nouveau d'assolement continu qui se substitue à l'assolement triennal avec jachère. C'est le début d'une nouvelle vague d'innovations : drainage, marnage, invention du semoir par Jethro Tull en 1701, etc.

Cependant, les mouvements d'enclosure entamés au XVe siècle représentent le bouleversement le plus considérable de l'exercice de la production agricole. La mise en clôture des terres agricoles par les landlords rompt avec le système traditionnel de l'openfield, synonyme de profits collectifs. Les enclosures, inaugurées en Angleterre par les Inclosure Acts dès 1760, permettent le remembrement agricole et, consécutivement, l'application de nouvelles techniques et l'accroissement de la production de manière significative. Pour Karl Marx, les enclosures privent nombre de ces petits paysans de leur moyen de subsistance, à savoir la culture des biens communaux, et contraignent les paysans à un exode rural massif. Ces paysans sans terre migrent vers les villes et leurs faubourgs dans lesquels ils deviennent les premiers ouvriers – ainsi que les premiers prolétaires – de la révolution industrielle. Il s'ensuit le « triomphe de l'individualisme agraire », d'après l'expression de Marc Bloch[50].

La France — qui refuse l'agriculture « à l'anglaise » — prend du retard en matière d'innovation agricole. L'historien Jean-Claude Toutain note tout de même que la forte croissance démographique de la France au XVIIIe siècle est alimentée par un accroissement de la production agricole en France de 20 à 30 % par décennie de 1700 à 1780. De même, le marché agricole se développe en France après la Révolution qui consacre la libération de la terre, permettant, selon l'expression de Pierre Rosanvallon, de « déterritorialiser l'économie et de construire un espace fluide structuré par la seule géographie des prix »[51]. Ces éléments remettent en cause l'idée répandue du conservatisme du monde rural, notamment en Europe de l'Ouest. Le monde agricole de l'Europe méditerranéenne et centrale, demeure quant à lui traditionnel notamment en Russie où le servage n'est aboli que le .

La révolution agricole, amorcée au début du XVIIIe siècle, va se poursuivre tout au long du XIXe siècle. L'apparition du machinisme agricole est marquée par la moissonneuse mécanique de Cyrus McCormick en 1824, sa moissonneuse-batteuse en 1834, la charrue de Mathieu de Dombasle en 1837. Les années 1840 voient naître l'utilisation des engrais artificiels grâce à la chimie (recherches de Justus von Liebig).

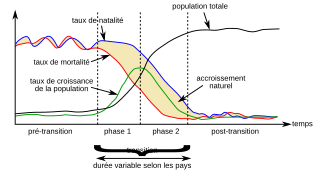

Les pays ayant connu la révolution industrielle ont également tous connu des mutations démographiques dont la plus importante est la transition démographique. Celle-ci ne se produit pas forcément au même moment que l'industrialisation, ce qui conduit à nuancer les liens entre démographie et révolution industrielle.

La transition démographique correspond à une période de déséquilibre entre les taux de natalité et les taux de mortalité. Avant que ne débute la transition démographique, le régime démographique traditionnel est celui d'une natalité et d'une mortalité fortes qui se compensent.

Les progrès humains se caractérisent par la raréfaction des famines et le meilleur traitement des épidémies, parfois combinés à une absence temporaire de guerre, notamment au XIXe siècle. Les progrès de la médecine jouent un rôle important : vaccination antivariolique de Edward Jenner en 1796, découverte de la morphine en 1806, découverte du bacille de la tuberculose par Robert Koch en 1882, vaccin contre la rage de Louis Pasteur en 1885, etc. Autrement dit, il s'agit du recul des « trois Parques surmortelles » selon l'expression d'Alfred Sauvy[52]. Ces progrès suscitent, dans le premier temps de la transition, une chute de la mortalité sans que le taux de natalité en soit changé. L'écart important, alors constaté entre la mortalité et la natalité, provoque une hausse importante de la population. Par la suite, des évolutions sociologiques et culturelles, liées à l'évolution des modes de vie, des « mentalités collectives » et de la famille avec l'enfant comme préoccupation centrale d'une famille qui tend à devenir « nucléaire »[53], provoquent un recul de la natalité dont le taux tend à converger vers celui de la mortalité.

La transition démographique est alors terminée, et laisse généralement la place à une période de stabilité marquée par une faible mortalité et une faible natalité.

La France est le premier pays à connaître la transition démographique, au XVIIIe siècle, si bien qu'elle est la nation la plus peuplée d'Europe en 1800, après la Russie. Certains font la corrélation avec la prédominance de l'économie française à la même époque ; le PIB de la France représente 15 % du PIB européen soit 1/3 de plus que le PIB du Royaume-Uni et trois fois plus que celui des États-Unis en 1820. Ensuite, le Royaume-Uni connaît à son tour la transition démographique ; sa population est multipliée par 9 entre 1500 et 1900 et passe de 6 à 21 millions d'habitants entre 1750 et 1850. Parallèlement, le Royaume-Uni est le premier pays à s'industrialiser. De même, la population des États-Unis est multipliée par 15 entre 1820 et 1950 et dans le même temps son PIB est multiplié par 14. On voit tout de même que le lien entre essor démographique et industrialisation est complexe puisque la France est le premier pays à entrer en phase de transition démographique mais c'est le Royaume-Uni qui entre le premier dans la révolution industrielle, ce même Royaume-Uni qui entrera par la suite dans le processus de transition démographique.

La révolution agricole permet de soutenir l'évolution démographique en permettant la disparition des disettes. L'accroissement de la population a cependant suscité certaines craintes à l'époque. Thomas Malthus soutenait ainsi que la croissance démographique évoluait de manière géométrique (1, 2, 4, 8, 16, 32, etc.) alors que l'agriculture n'évoluait que de manière arithmétique (1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.), d'autant plus que les gains de productivité dans l'agriculture étaient confrontés aux rendements décroissants des terres[54],[55].

La transition démographique a eu elle aussi des répercussions sur l'agriculture, en lui offrant des perspectives de profit. Par ailleurs, les études d'Ester Boserup montrent que l'accroissement démographique a peut-être mis la population face à des impératifs de productivité, « la nécessité étant la mère de l'invention »[56].

Des auteurs comme Paul Bairoch[57] et Walt Whitman Rostow[58] considèrent la révolution agricole comme endogène à la révolution industrielle. L'augmentation de la productivité agricole par tête a permis de réduire la part des travailleurs agricoles. Ces derniers étant mis au chômage se sont rendus dans les villes et ont fourni à l'industrie une importante main d'œuvre, essentielle à son expansion. L'agriculture en évolution a aussi profité d'une mécanisation croissante, qui s'est traduite par des commandes industrielles. L'augmentation du produit brut agricole augmente la rentabilité et la valeur des terres, et permet de dégager des possibilités financières pour l'investissement.

Pourtant, les travaux de Phyllis Deane[59] montrent qu'il faut relativiser cette théorie en soulignant le décalage géographique qu'il existe entre les régions où se déroulent la « révolution agricole » et celles où se développent l'industrialisation. Ainsi, le Sud-Est de l'Angleterre, qui connait des progrès en matière agricole, n'est pas la première région d'Angleterre à s'industrialiser. Il existe un décalage similaire, cette fois-ci temporel, entre transition démographique et industrialisation. Ainsi, les régions dont la croissance démographique est importante ne sont pas forcément celles qui connaissent le processus d'industrialisation en premier, comme en Espagne. De même, d'autres régions qui s'industrialisent ne connaissent pas une très forte poussée démographique, comme dans la partie rhénane de l'Allemagne[60].

Le décalage est aussi chronologique, selon l'économiste Patrick Verley dans la Révolution industrielle : les progrès agricoles ne sont pas traduits partout par un exode rural, la croissance démographique profitant surtout aux campagnes, où l'on mange mieux et moins cher, meurt moins souvent jeune, et participe plus nombreux aux travaux des champs, complétés par du travail à façon à domicile[61]. Cette croissance démographique rurale ouvre par contre des débouchés commerciaux à la révolution industrielle. De plus, l'exode rural, quand il a lieu, est souvent orienté vers les Amériques[62]. Quant aux témoignages écrits sur le chômage (en Europe occidentale) au XIXe siècle, ils correspondent à des périodes de récession, les chômeurs étant d'ex-ouvriers plutôt que d'ex-paysans. Dans un autre ouvrage également titré La Révolution industrielle (p. 191), Jean-Pierre Rioux note qu'en 1920, la population agricole représente encore 46 % de la population active de l'Angleterre, alors deux fois moins peuplée que la France, relativisant la théorie marxiste de « l'armée de réserve du capital ».

En outre, la théorie selon laquelle les excédents agricoles ont soutenu l'industrialisation est elle aussi à relativiser. En effet, ces excédents ont été réinvestis, pour une large part, dans l'agriculture. En fait, ce sont plutôt les excédents industriels qui se sont dirigés vers l'agriculture, notamment dans de grandes propriétés, parfois au nom du prestige social qui faisait défaut à la bourgeoisie. Toutefois, le rôle de l'agriculture, s'il n'est pas le seul à permettre le processus d'industrialisation, n'en demeure pas moins crucial dans les pays de la première vague[63] comme dans ceux de la deuxième vague, notamment le Japon et la Russie.

Dans une perspective linéaire, à la manière de celle de Walt Whitman Rostow, la première révolution industrielle débute en Angleterre et en Wallonie dès le milieu du XVIIIe siècle, dans le nord de la France et en Suisse au début du XIXe siècle ; ce sont les pays de la première vague, qui bénéficient dans le domaine textile de la croissance de la proto-industrie au XVIIIe siècle en Suisse ou en Alsace.

La première véritable législation attribuant un monopole pour les inventions apparaît à Venise en 1474. Cette loi précise que le monopole est la contrepartie de sa divulgation. Dès cette époque, le brevet a deux fonctions :

Pour Joseph Schumpeter, un économiste autrichien du début du XXe siècle, le brevet est indispensable pour assurer une rente de monopole à l'entrepreneur-innovateur, mais doit rester temporaire. S'il est normal de protéger l'innovateur par une rente de monopole, juste retour de l'investissement et des sacrifices consentis, elle doit rester temporaire pour encourager à innover sans cesse (dans cette analyse, Joseph Schumpeter utilise l'expression de "destruction créatrice"[64]). Toujours selon Joseph Schumpeter, les cycles de croissance de long terme – cycle de Kondratiev – s'expliquent par l'existence de périodes de « grappes d'innovations »[65] ou d'un processus de « destruction créatrice » : « soit le processus interne au capitalisme qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs »[66].

Le parlement britannique transforme les monopoles royaux en brevets dès 1624 : il faut une réelle invention et la durée de vie est limitée à dix ans. Mais les monopoles royaux reviennent dès la restauration anglaise[67]. Le parlement qui gouverne le pays après 1688, lors de la révolution financière britannique, récompense les inventeurs par des concours. Pour montrer l'exemple, il utilise souvent le premier l'invention[68]. En 1714, il offre 10 000 livres à qui trouve un moyen d'établir les longitudes en mer à un degré près[69]. L'Angleterre dépose deux fois plus de brevets entre 1690 et 1699 que dans chaque décennie de la période 1660-1690. Le , celui de l'ingénieur Thomas Savery pour le pompage de l'eau dans les mines de charbon, est par exemple annoncé par une publicité dans un journal, puis perfectionné par l'association avec Thomas Newcomen en 1705. La loi est appliquée strictement : en 1718, lors du brevet accordé à James Puckle (en) pour une mitrailleuse, il doit prouver une « spécification ». L'énergie des inventeurs est d'abord très mobilisée par la Royal Navy, sur fond d'aventure coloniale.

L'acceptation du brevet de James Watt en 1769 établit un principe important : un brevet peut être accordé pour l'amélioration d'une machine (à vapeur, celle de Thomas Savery et Thomas Newcomen) déjà connue, et pour des idées et des principes — à condition qu'ils puissent être appliqués concrètement. Le fameux brevet de Richard Arkwright pour des machines de filage fut invalidé en 1777 pour absence d'une spécification adéquate, après dix ans d'existence, alors qu'il améliorait la machine à filer brevetée par l'immigré Huguenot Lewis Paul en 1738 et vantée en 1757 dans un poème du révérend John Dyer[70]. L'innovation des premiers entrepreneurs du coton britannique est relancée par le brevet du révérend Edmond Cartwright sur sa tisseuse à vapeur, déposé en 1785 après avoir visité en 1784 l'usine de Richard Arkwright et appris que le brevet expirait.

En France, la première législation sur les brevets est créée en 1791, mais dès 1762, le privilège royal autorisant une production fut ramené à une durée de quinze ans[71].

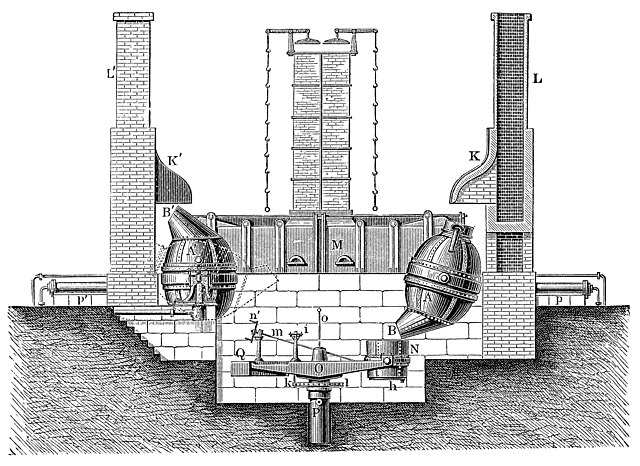

Au Ier siècle de l'ère chrétienne, Héron d'Alexandrie construit l'Éolipyle, sorte de jouet à vapeur fonctionnant comme une turbine à réaction. Il faut attendre d'autres inventeurs, comme Denis Papin, pour montrer que la vapeur sous pression pouvait actionner un piston dans un cylindre. La notion de travail est totalement absente des premiers développements de cette machine. Les travaux du physicien Sadi Carnot et la découverte de la thermodynamique permettent de formaliser ce concept. C'est précisément cette notion qui, attachée aux machines développées au moment de la révolution industrielle, avec en parallèle l'utilisation d'énergie fossile, fait basculer le système technique vers la civilisation thermo-industrielle.

La première machine fonctionnant à vapeur utilisée industriellement est celle du capitaine Thomas Savery en 1698. Elle sert à exhaurer[72] les mines de Cornouailles. Bien que simpliste et gourmande en charbon, elle sauve de nombreuses mines de la ruine.

La première véritable machine à vapeur, celle dont toutes les machines alternatives descendent, est inventée et construite par un forgeron du Devon : Thomas Newcomen, en 1712. Elle est conçue comme machine de pompage pour une mine de charbon située près de Dudley Castle, dans le Staffordshire. Très fiable, cette machine fonctionne au rythme lent de douze coups par minute, et consomme aussi beaucoup de charbon. En effet, pendant son fonctionnement on envoie dans le cylindre successivement de la vapeur, qui le réchauffe, puis de l'eau froide, qui le refroidit : le charbon sert surtout à réchauffer le métal du cylindre.

En 1764, frappé par la déperdition d'énergie de la machine de Newcomen, James Watt imagine de ne plus condenser la vapeur dans le cylindre, mais dans un condenseur séparé. Il en dépose le brevet en 1769. L'application industrielle commence à partir de 1775, après que James Watt s'est associé avec Matthew Boulton, propriétaire de la manufacture de Soho, près de Birmingham. Leur démarche de commercialisation est elle-même innovante : ils passent contrat avec un client équipé d'une machine Newcomen et financent le remplacement par une machine de Watt. Les deux associés se paient en prenant pour eux une part des économies de charbon réalisées par le client, grâce au bon rendement énergétique de la machine de Watt.

Watt brevette plusieurs autres inventions comme la machine rotative et surtout la machine à double effet (1783) dans laquelle le cylindre reçoit la vapeur alternativement par le bas et par le haut, ainsi qu'un régulateur à boules ou centrifuge (1788) assurant une vitesse constante au moteur.

La machine à vapeur est ainsi en mesure de remplacer les moteurs hydrauliques, pour l'entraînement d'outils industriels.

Le développement est rapide : 496 machines à vapeur Boulton et Watt sont en service en Grande-Bretagne en 1800. Les brevets de Watt tombent dans le domaine public vers 1800. Le développement de la machine à vapeur est l'une des raisons de la précocité britannique. En 1830, le Royaume-Uni possède 15 000 machines à vapeur, la France 3 000 et la Prusse 1 000. La France reste à la traîne dans ce domaine : en 1880, elle ne possède que 500 000 chevaux-vapeur installés contre deux millions pour le Royaume-Uni et 1,7 million pour l'Allemagne.

La révolution industrielle, particulièrement dans sa première phase, s'appuie sur la vapeur permettant de faire fonctionner des bateaux à vapeur et des locomotives. Une autre énergie sera développée, plus marginalement, durant cette période : le gaz. Celui-ci sert notamment à éclairer les premières usines avant que ne soit généralisé l'usage de l'électricité, à la fin du XIXe siècle.

L'adaptation de la machine à vapeur à des bateaux se révèle plus difficile que pour les chemins de fer : risque d'incendie avec les coques de bois, risque de panne – un bateau dont la machine tombe en panne est désemparé – faible autonomie due au mauvais rendement des machines à vapeur. Toutefois, le , le « Pyroscaphe » est le premier bateau à vapeur – naviguant pendant un quart d'heure, sur la Saône – construit par Jouffroy d'Abbans. La navigation à vapeur débute donc sur les rivières, dans les ports pour les remorqueurs et sur des trajets courts, comme la traversée de la Manche. Le nombre et le niveau technique des bateaux à vapeur progressent rapidement : ainsi, dès 1830 les premiers steamers (bateaux à vapeur) mettent dix jours de moins sur le trajet New York-Londres que les voiliers les plus rapides. L'augmentation de la taille des navires divise les frais de transport par quatre entre 1820 et 1850 sur les liaisons internationales.

En 1869, l'ouverture du canal de Suez permet aux bateaux à vapeur de faire le trajet vers l'Inde en 60 jours, contre six mois auparavant. D'autre part, des dizaines de bateaux à vapeur sillonnent la Loire entre 1830 et 1850. Leur vitesse est impressionnante (de 4 à 15 nœuds en remontant, 9 nœuds en descendant) et donne lieu à des courses qui se terminent parfois dans un banc de sable… Mais vers 1850, le chemin de fer entraîne leur disparition : en 1910 la Royal Navy britannique prend la décision de passer à une chauffe au fioul, et non au charbon, pour ses nouveaux bâtiments. Cette évolution se généralise dans le domaine du transport et instaure l'ère du pétrole pour le XXe siècle.

Au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, le développement de l'industrie charbonnière repose sur les transports par bateaux, soit sur les rivières navigables, soit par mer. Les routes ne permettent pas de transporter des chargements lourds, surtout après une pluie.

Francis Egerton, troisième duc de Bridgewater, peut voir dans son grand tour d'Europe le Canal du Midi, ouvert en 1681. Possédant des mines de charbon à Worsley, près de Manchester, il décide la construction d'un canal pour transporter le charbon de ses mines jusqu'à Manchester. Dirigée par James Brindley, la construction commence en 1759 et se termine en 1776, pour un coût de 350 000 £ – énorme pour l'époque. Ce canal rapporte un grand profit au duc et la prospérité à Manchester qui peut disposer d'un charbon bon marché ; il est aussi intéressant pour les machines à vapeur et l'industrie du coton qui commence à se développer.

Rapidement, un réseau de 4 800 km de canaux permet l'acheminement du charbon et d'autres produits un peu partout : par la route, un cheval transporte 120 kg, tandis que sur un canal, le même cheval tire 50 tonnes à la vitesse moyenne de 6,5 km/h. Des bateaux rapides tirés par deux chevaux (remplacés tous les 6,5 km) transportent des passagers à la vitesse moyenne de 16 km/h.

Pendant cinquante ans, les canaux sont les artères de la première révolution industrielle, faisant la fortune de leurs propriétaires. Puis le chemin de fer les remplace peu à peu, jusqu'à s'imposer définitivement au cours de la deuxième révolution industrielle.

Jusque vers 1750 la majorité de la production se fait soit à domicile, soit dans des ateliers artisanaux avec quelques apprentis : c'est le domestic system, qui fournit aux opérateurs un revenu d'appoint, pendant les temps morts de l'agriculture. Ce modèle rationnel – où les familles s'organisent par elles-mêmes – constitue les prémices de l'industrialisation, appelées « proto-industrialisation ».

Selon l'historien Fernand Braudel, l'industrie textile est la première à être mécanisée. Dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle les premiers entrepreneurs du coton britannique, puis les innovateurs français jouent un rôle majeur :

Richard Arkwright achète leurs cheveux aux paysannes pour faire des perruques. Après avoir inventé la mule-jenny, il crée en 1771 une usine à Cromfort (Derbyshire) où l'eau est abondante pour actionner les machines, mais la main-d'œuvre est rare. Il fait venir des familles pauvres, dont les femmes et les enfants travaillent sur les métiers à tisser 13 heures par jour. En 11 ans, il crée deux autres usines, employant 5 000 personnes. Son invention s'étend rapidement : en 1780, 120 usines fonctionnent, la plupart dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ce succès lui vaut d'être anobli.

En 1800, 80 % du coton est tissé mécaniquement avec des « mules » dans le Lancashire. En 1815, en Angleterre, 2 500 métiers mécaniques sont recensés contre 250 000 à bras.

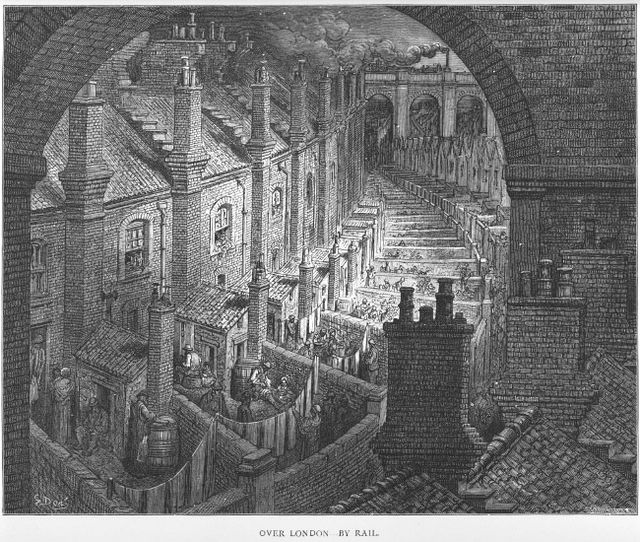

La production est concentrée dans des manufactures qui utilisent une très importante main-d'œuvre dans de mauvaises conditions d'hygiène, d'éclairage, de bruit et de sécurité. L'utilisation de machines à vapeur permet d'installer ces manufactures près des villes, qui deviennent rapidement des villes industrielles. Les ouvriers habitent à proximité de leur lieu de travail pour pouvoir s'y rendre à pied : les journées de travail sont très longues et le temps de repos trop court pour qu'il puisse être réduit par un long trajet. Notons que certaines innovations contribuent à la dégradation des conditions de vie et de travail des ouvriers[73]. Si la machine à coudre d'Elias Howe en 1846 permet le maintien du travail à domicile (le domestic system), l'intensification de l'industrialisation entraîne l'augmentation des cadences dans les filatures si bien que les conditions de vie et de travail dans le textile se dégradent ; c'est le sweating system (travail à la sueur).

À la lumière des éléments cités, on comprend, en partie, la précocité du Royaume-Uni dans le processus de révolution industrielle.

Le boom ferroviaire des années 1840 a très fortement augmenté les besoins en acier, mais des progrès techniques étaient apparus avant.

Le terme « sidérurgie » (employé en 1761 par le maître de forges Pierre-Clément de Grignon dans ses mémoires à l'Académie des sciences) préfigure un tournant dans les activités métallurgiques. Les travaux au XVIIIe siècle de Gaspard Monge, Claude-Louis Berthollet, Alexandre-Théophile Vandermonde caractérisent les catégories d'acier selon leur mode d'élaboration.

Ces activités ne sont pas nouvelles : en France, entre 1084 et 1170, les Pères chartreux sont maîtres de forges dans le cadre d'une métallurgie forestière[74]. En Grande-Bretagne, la métallurgie charbonnière est exploitée de bonne heure : les moines de Newbattle Abbey créent la première mine de charbon d'Écosse au XIIIe siècle et les mines écossaises produisent en 1700 400 000 tonnes, 2 000 000 tonnes en 1800. Le coke est fabriqué exactement comme le charbon de bois, par une combustion incomplète dans des meules. Charbon et coke sont employés à la place du bois pour le chauffage domestique ou industriel (verreries, tuileries, poteries). Cependant, la difficulté du procédé vient de la teneur en soufre élevée des cokes, qui rend la fonte impropre à l'utilisation.

En 1708, Abraham Darby, un quaker qui exploite une fonderie de cuivre, s'installe à Coalbrookdale dans les gorges de la Severn. Son intention est de réaliser ce qu'aucun maître de forge n'avait réussi jusque-là : faire de la fonte en utilisant du coke au lieu du charbon de bois, plus coûteux. Un vieux haut fourneau fonctionnant au charbon de bois est loué au seigneur du lieu. Après une année d'expérimentations, en sélectionnant des cokes peu chargés en soufre, il réussit à produire une fonte utilisable. Celle-ci est encore de qualité médiocre et ne permet pas d'obtenir du fer. Mais elle reste assez bonne pour fabriquer des marmites de cuisine bon marché, des plaques de cheminée et d'autres produits analogues. Abraham Darby en vend dans toute l'Europe et cela durant quarante ans, jusqu'en 1750.

En 1750, le fils d'Abraham Darby — Abraham Darby II — réussit à obtenir du fer à partir de la fonte au coke, d'où une baisse du prix du fer. En 1779, le petit-fils Abraham Darby III construit le premier pont métallique, l'Iron Bridge, sur la Severn, en un lieu nommé d'ailleurs depuis Ironbridge. Trois mois sont nécessaires à son haut fourneau pour produire les 384 tonnes de fonte nécessaires. Ironbridge est considéré comme le berceau de la révolution industrielle. La société Darby cesse son activité en 1818, victime de la crise consécutive à la fin des guerres contre la France et de la concurrence.

Le premier pont métallique réalisé en France est le pont d'Austerlitz, de 1807 (reconstruit en 1854 à cause de nombreuses fissures).

La fonte, produite par le haut fourneau, est du fer contenant un pourcentage élevé de carbone. En enlevant le carbone, on obtient du fer. En 1784, Henry Cort invente le procédé du puddlage pour obtenir du fer à partir de la fonte — procédé très bien décrit par Jules Verne dans son roman les Cinq Cents Millions de la Bégum. Avec ce métal est réalisée la tour Eiffel. On peut ensuite obtenir de l'acier en ajoutant un peu de carbone au fer.

Le premier acier fabriqué est un acier de cémentation. Ce mode de fabrication de l'acier, déjà connu dans l'Antiquité, consiste à chauffer des barres de fer au milieu de charbon de bois dans un four fermé. La surface du fer acquiert une importante teneur en carbone. La méthode dite au creuset, initialement développée afin de retirer les scories de l'acier issues de la cémentation, permet de fondre ensemble le fer et d'autres substances dans un récipient (le creuset) composé d'argile réfractaire et de graphite. On homogénéise et allie ainsi l'acier. Sont ainsi fabriqués par exemple les épées de Damas et de Tolède, moyennant un prix de revient élevé.

En 1842, le marteau-pilon est inventé. Il permet de purger le fer de son laitier (c'est le cinglage) et de forger avec précision de grandes pièces.

En Europe, au XVIIe siècle, l'Angleterre est une exception à plus d'un titre. Elle fait exception sur le plan culturel. Depuis le traité de Westphalie de 1648, qui stabilise la situation en Europe, en consolidant la France, l'Europe du Nord est stable sur le plan religieux, l'anglicanisme s'impose et se rapproche du protestantisme. Cette partie du monde se détache. Le parlementarisme anglais émerge au moment de la révolution financière britannique. Les conceptions économiques des Britanniques prennent une évolution radicale avec le libéralisme d'Adam Smith, qui reconnaît la valeur économique de l'individu, avec des droits, à l'époque des Premiers entrepreneurs du coton britannique dont il décrit et analyse l'émergence.

Le principe des corporations disparaît avec l'apparition des brevets. Mais l'Angleterre étant une île, elle s'impose une politique maritime ambitieuse. Au XVIIIe siècle, le Royaume-Uni possède une importante flotte maritime, un grand capital technique et économique. L'affrontement franco-anglais est à son paroxysme. Les Anglais dominent la mer, malgré les grands efforts français. L'avance anglaise est technique (exemple : chronomètre de marine) et la richesse française se dilue alors dans sa puissance démographique (un Européen sur cinq est alors français).

Le commerce triangulaire et la réduction en esclavage de millions d'individus expliquent pourquoi le Royaume-Uni fut le premier pays européen à s’industrialiser : il devança largement ses concurrents dans la traite transatlantique, transportant près de 3 millions de personnes, loin devant la France (1,27 million)[75].

L'Empire colonial britannique est le plus étendu du monde au XIXe siècle avec environ 35 millions de km2 pour une population représentant environ le quart de la population mondiale totale d'alors, c'est-à-dire 500 millions d'habitants. Il s'agit d'un Empire bien plus vaste que celui de la France, tant en superficie (14 millions de km2) qu'en nombre d'habitants (150 millions).

Adoptant une stratégie coloniale différente des autres nations, notamment de la France, le Royaume-Uni opte très tôt pour le libre-échange avec ses colonies mais également avec les autres nations. Le , par exemple, la Grande-Bretagne et la France signent un accord commercial – le traité Eden-Rayneval – rendant la circulation des céréales quasiment libre et interdit l'exportation de machines anglaises et l'émigration d'ouvriers qualifiés britanniques. Toutefois le traité le plus important entre les deux nations est celui du , dit traité Cobden-Chevalier. De tels accords sont soit négociés, comme dans l'exemple précédent, soit obtenus par la force, comme pour l'installation de concessions à Shanghai en 1842. On s'achemine dès lors de plus en plus vers la fin d'une politique d'obédience mercantiliste, que l'abrogation des corn laws (taxes sur le blé) sanctionne définitivement en 1846. La Grande-Bretagne verse alors dans un libre-échange de conception free trade, et non, comme c'est le cas de nos jours, de conception fair trade (plus « juste »). Toutefois, la Grande Dépression (1873-1896) pousse à un retour vers des politiques teintées de protectionnisme, donc de repli du commerce sur ses colonies.

La dotation factorielle de la Grande-Bretagne est un élément constitutif de sa précocité et de sa supériorité au début de la révolution industrielle.

L'agriculture est sacrifiée au profit de l'industrie (à partir de 1846) ; la part de l'activité agricole dans le PIB de la Grande-Bretagne passe de 20 % en 1850 à 6 % en 1906. Si en valeur absolue les données restent stables, en revanche en valeur relative on voit bien la proportion prise par l'activité industrielle. D'autre part, une telle diminution relative de l'agriculture peut s'expliquer par les effets du libre-échange et le commerce avec les pays « émergents » de l'époque comme les États-Unis. En effet, l'annulation des taxes sur le blé importé en 1846 a eu deux conséquences majeures sur l'économie britannique. D'une part, la baisse du prix du blé provoquée par la concurrence du blé étranger a permis de baisser et les salaires (à l'époque, ceux ci étaient évalués en termes de blé) et la rente (revenu des propriétaires agricoles). D'autre part, les bénéfices des industriels ont augmenté à la suite de la diminution concomitante de ces deux composantes essentielles du PIB.

L'agriculture sacrifiée, les efforts tournés vers l'industrie, la domination industrielle de la Grande-Bretagne est assurée, au moins pendant une grande partie du XIXe siècle. Ainsi, la production industrielle s'accroît fortement, notamment dans les productions de charbon (qui augmente de 100 % entre 1830 et 1845), textile et sidérurgique dans lesquelles se spécialise la Grande-Bretagne. Cette domination s'appuie notamment sur une main-d'œuvre abondante grâce à l'essor démographique, acquise aux nouvelles méthodes notamment organisationnelles avec la division du travail selon les conceptions d'Adam Smith. Elle s'appuie en outre sur la disponibilité des matières premières, fer et charbon, sur les colonies et sur de nombreuses innovations techniques.

On note cependant que l'hégémonie britannique est de plus en plus contestée dans la seconde partie du XIXe siècle, surtout par les États-Unis et l'Allemagne qui s'industrialisent à une vitesse telle qu'ils rattrapent la Grande-Bretagne. Cela se traduit par une érosion de la balance commerciale dont le déficit passe de 11 millions de livres en 1820 à 140 millions à la fin du XIXe siècle. Toutefois, la suprématie financière se substitue à l'hégémonie industrielle et permet de compenser le déficit commercial grâce à des excédents colossaux.

La Grande-Bretagne domine incontestablement le monde durant toute la première moitié du XIXe siècle. En conséquence, la City, place financière de Londres, est incontournable dans le domaine financier en termes de transactions, pour les reconnaissances de dettes, pour émettre des actions, emprunter, etc. Cette hégémonie amène la Grande-Bretagne à constituer le plus vaste Empire colonial et à devenir le plus important investisseur à l'étranger : aux alentours de 1860, la Grande-Bretagne pèse à elle seule 1/5e de la production mondiale. De plus, on y cote une majorité de matières premières, malgré la concurrence de la bourse de Chicago, et la monnaie de référence pour les échanges internationaux demeure la livre sterling. La suprématie financière et économique de la Grande-Bretagne est accentuée sous le règne de Victoria (1837-1901).

La Wallonie est, après l'Angleterre, la première région du continent européen à connaître la révolution industrielle, dès la fin du XVIIIe siècle. On reconnaît à la région trois qualités majeures : d'abondantes ressources minérales, houille et minerais (limonite et oligiste), une tradition proto-industrielle ancienne en quête de renouvellement, un enthousiasme manufacturier. Entre 1810 et 1880, la Wallonie reste la deuxième puissance industrielle du monde, derrière le Royaume-Uni.

On parle de singularité pour le processus de révolution industrielle français car il ne correspond pas aux modèles établis. Certains comme Jean Marczewski[76] considèrent que la révolution industrielle se caractérise en France par l'absence d'une phase de « take-off » (décollage) selon les critères établis par Walt Whitman Rostow et son modèle normatif défini en 1960 dans ses Étapes de la croissance économique : toute société est censée connaître un processus de croissance en cinq étapes. L'une est primordiale, celle du « take-off » où :

Or, la France ne suit pas ce modèle ; le début de la révolution industrielle en France se caractérise, selon Maurice Lévy-Leboyer, par une chronologie plutôt irrégulière :

Les débuts de la révolution industrielle en France sont marqués par des troubles consécutifs aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes dont le coût est humain (600 000 victimes françaises en tout[réf. nécessaire]), mais également économique : la France perd à cette occasion son dynamisme démographique.

La France est aussi moins riche en charbon et en fer que ses voisins belge, allemand ou anglais.

Le Blocus continental mis en place par Napoléon Ier en 1806 provoque simultanément une perte de débouchés pour les grands ports français, comme Bordeaux, Marseille ou Nantes qui voient faiblir leur activité et leur population migrer en partie vers les régions industrielles du Nord-Est. Sur le plan industriel, il en résulte une nouvelle spécialisation et une inversion des pôles d'activité. Sur le plan commercial, le commerce français s'oriente davantage vers le commerce continental.

La pensée française est fille du siècle des Lumières et de la Révolution : héritière à la fois du libéralisme et d'une conception plus « sociale », l'idéologie française adopte une voie intermédiaire entre le libéralisme britannique et le protectionnisme allemand.

Dès le début de la Révolution, le pouvoir en place s'empresse de « libérer les forces du marché » par la suppression des corporations (loi d'Allarde, 1791) et l'interdiction de toute coalition (loi Le Chapelier, 1791). Cette législation institue la liberté du commerce et de l'industrie qui est, encore aujourd'hui, le fondement du libéralisme économique en France. Par ailleurs, la France se dote sous le Consulat d'une monnaie, le franc germinal, et d'une Banque centrale, la Banque de France. Cette association permet à la France de retrouver des bases monétaires stables et un système centralisé. Celui-ci a en effet permis de juguler les troubles monétaires nés des émois révolutionnaires, l'émission trop abondante d'assignats ayant entraîné une forte inflation. En outre, le franc germinal se caractérise par sa stabilité tout au long du XIXe siècle. Si la France se dote d'un système monétaire centralisé, c'est qu'elle l'a hérité de sa tradition jacobine, autrement dit centralisatrice.

De surcroît, la France procède à de nombreuses réformes comme la création des lycées permettant la formation d'une élite dans le cadre d'un processus de rationalisation de l'État entamé dès le milieu du XVIIIe siècle avec, par exemple, la création de l'École royale des ponts et chaussées en 1747, de l'École nationale supérieure d'arts et métiers en 1780 ou de l'École polytechnique en 1794. Mais la réforme majeure à retenir est celle de l'instauration du Code civil par Napoléon en 1804. En effet, il encadre le droit de propriété privée, élément essentiel dans le processus de révolution industrielle. Mais il permet également de fonder le droit contractuel ; la propriété privée est un bien cessible et permet donc l'accumulation. Cela ne signifie pas que la propriété n'était pas cessible sous l'Ancien régime, mais que la propriété n'avait aucune fonction d'accumulation, elle était un symbole social. Elle demeure ce symbole au XIXe siècle mais on y ajoute la notion d'accumulation.

De plus, par le biais de lois, l'État se joint à la croissance économique non seulement en la favorisant, mais également en y participant. On peut citer par exemple la loi Guizot de 1842 qui favorise l'extension du chemin de fer dont on connaît l'importance dans le processus de révolution industrielle, les grands travaux (travaux du baron Haussmann à Paris, assainissement de zones marécageuses comme les Landes et la Sologne), le plan Freycinet (1879-1882) pour relancer l'activité économique par le chemin de fer et l'amélioration des infrastructures, etc. L'Empire colonial français contribue également à soutenir l'industrialisation.

L'État est parfois à l'origine de négociations favorisant le libre-échange, parfois à l'origine de mesures protectionnistes ; on retrouve là encore la voie intermédiaire choisie par la France, ni tout à fait libérale, ni totalement protectionniste. Dans le premier cas, il établit des accords commerciaux, comme celui de 1786, dit traité Eden-Rayneval, et surtout celui de 1860, dit traité Cobden-Chevalier, qui limite les droits de douane sur les produits industriels à 25 %. Dans le second cas, il prend des mesures protectionnistes comme l'adoption de la loi Méline en 1892 permettant d'augmenter les droits de douane sur les céréales et la viande importées en cas de surproduction.

L'agriculture conserve une place bien plus importante dans l'économie française que dans l'économie britannique à la même époque. Des inventeurs contribuent aux progrès de l'industrie agricole comme André Grusenmeyer. Son importance est telle en France qu'il suffit que l'agriculture prospère pour que l'ensemble de l'économie s'en trouve améliorée. Au contraire, une agriculture qui n'est pas prospère conduit à l'amplification des mouvements de crises. L'agriculture est dominée en France par des petits propriétaires, ce qui explique en partie le comportement « malthusien » de la France au XIXe siècle : faire moins d'enfants permet d'éviter l'émiettement du patrimoine familial, d'épargner davantage et de mieux les installer dans la vie.

La France est donc une puissance industrielle, néanmoins inférieure à la Grande-Bretagne. Les changements y sont plus progressifs qu'outre-Manche, expression d'un « malthusianisme » caractéristique. La concentration d'entreprises (les constitutions des monopoles) et la production de masse y sont aussi plus tardives. De plus, l'industrie est dominée par une petite bourgeoisie qui privilégie un marché intérieur modérément dynamique.

Bien que largement moindre que celui de la Grande-Bretagne, le poids de la France en matière financière n'en demeure pas moins important. En effet, la France dispose du plus important stock d'or privé et représente le principal marché financier des gouvernements européens[77]. Les liens entre banques et industries demeurent cependant faibles et marquent une différence avec la Grande-Bretagne. En effet, la France reste frileuse après la triste expérience du système de Law. En outre, l'activité bancaire, notamment à la fin du siècle, se caractérise par une prudence que traduit la doctrine Germain consacrant la séparation des fonctions de banque de dépôt et de banque d'affaires.

Alors que la production mondiale avait mis 120 ans pour doubler entre 1700 et 1820, l'apparition et le développement de nouvelles techniques permettent un premier doublement en cinquante ans entre 1820 et 1870, puis un second doublement, en quarante ans, entre 1870 et 1910.

Malgré tous les progrès précédemment cités, il restait encore une étape cruciale à franchir. Un gigantesque bouleversement allait bientôt survenir, peut-être le plus important de tous, en tous cas celui qui allait avoir le plus de retombées sur l’instant comme dans la durée aussi bien pour l’industrie que pour le particulier : la maîtrise de l’électricité.

Après plusieurs approches en Amérique et en Europe, l’idée du moteur électrique se précise peu à peu. Mais il faut attendre le pour que le Belge Zénobe Gramme présente la première dynamo brevetée à l’académie des sciences de Paris : la magnéto Gramme, machine rotative mue par une manivelle qui permet la production mécanique de l’électricité. Antérieurement, celle-ci était fournie par des piles polluantes et difficiles à manipuler, et presque uniquement utilisée en galvanoplastie. On ne lui voyait aucun débouché industriel et encore moins dans le machinisme qui exigeait de fortes puissances. Mais cette modeste machine électrique tournante avec sa manivelle, son anneau de Gramme et son collecteur allait ouvrir la voie à l'utilisation industrielle et domestique de l'électricité. La magnéto a connu des perfectionnements postérieurs : dynamo industrielle en 1873 génératrice de courant continu et sa réversibilité en moteur à courant continu, puis alternateur générateur de courants alternatifs polyphasés, enfin moteur à induction biphasé puis triphasé. L'électricité pouvait entrer dans toutes les usines.

On peut souligner ici l'apport non négligeable de l'inventeur serbe Nikola Tesla, à qui l'on doit le perfectionnement des machines à courant alternatif et la mise au point à l'échelle industrielle de la production, de la distribution et de l'utilisation de l'énergie électrique comme force motrice. Plus tard, ses expérimentations sur les courants alternatifs haute fréquence permettront de donner les bases des systèmes de télécommunications sans fil (de nombreux chercheurs tels que Marconi ayant ensuite utilisé et revendiqué ses brevets), ainsi que des systèmes radio.

Le moteur électrique se généralise. Dans les ateliers et les usines de la fin du XIXe et du début XXe siècle, il est encore encombrant et lourd mais il supplante rapidement le moteur à vapeur en permettant un meilleur partage de la force motrice au sein des ateliers. Avant lui, la force motrice était produite par le vent, puis par l’eau des rivières et enfin par la vapeur. Tous ces systèmes avaient en commun la distribution de la force motrice autour d’un arbre central sur lequel étaient connectées par des jeux de courroies et de poulies toutes les machines, avec pour les ateliers sophistiqués des systèmes complexes de débrayage quand cela était possible. Tous ces mécanismes occasionnaient de nombreuses pertes et imperfections de fabrication parce qu'il fallait suivre l’axe central de distribution de force au détriment de l’agencement logique des unités de production. L’électricité permet de s'affranchir de cette contrainte : la force motrice était distribuée non seulement à la demande mais aussi seulement là où elle était nécessaire. Le moteur électrique a ainsi permis une rationalisation de la production à travers un nouvel agencement des usines respectant mieux les étapes de la production, et offert de meilleurs rendements et une meilleure qualité, à moindre coût. On assiste alors à l’explosion des produits manufacturés, de la fin du XIXe siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale, que vient alimenter une concurrence toujours plus forte des entreprises entre elles. Ce foisonnement de produits de qualité a été l’âge d’or des fabrications occidentales, leur Belle Époque. Certains de ces objets manufacturés se retrouvent d'ailleurs aujourd’hui, cent ans plus tard, dans des brocantes et nombre de collections. Ils ont été le prélude à la société de consommation que nous connaissons aujourd’hui.

À peine dix ans après l’invention de la dynamo, l’Américain Edison mit au point la lampe à incandescence, sonnant la fin des lampes à arc électrique peu fiables et compliquées d’entretien, et permettant de généraliser l'éclairage dans tous les domaines (industrie, voie publique et transports, habitations, etc.).

L’électricité a eu pour autre incidence de permettre aux usines de quitter les vallées puis les zones de distribution de charbonnage en les disséminant partout sur le territoire, principalement autour des grandes villes grâce aux lignes moyennes tensions. De petites unités privées et autarciques ont cédé la place à de grosses compagnies qui distribuaient leur propre courant sur de vastes secteurs, aussi bien pour l'industrie que pour le particulier. En France, ces compagnies de distribution se sont ensuite unifiées et étatisées pour former EDF. Les tensions et fréquences différentes vont disparaître : le courant triphasé 380 volts pour l'industrie et celui de 110 volts puis 220 volts monophasé pour le particulier se sont finalement généralisés.

En 1897, chimiste chez Bayer, Felix Hoffmann (1868-1946), fit une découverte retentissante. On cherchait alors depuis fort longtemps une alternative à l'extrait d'écorce de saule, un antidouleur naturel séculaire contenant de la salicine et de l'acide salicylique.

En Angleterre, on utilise depuis 1760 des chemins de fer sur lesquels les wagons sont tirés par des chevaux. Comparativement aux routes, l'effort de traction nécessaire est bien inférieur.

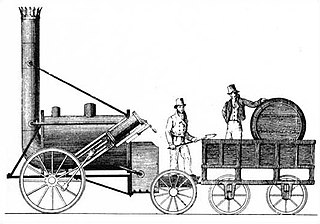

Richard Trevithick est considéré comme l'inventeur de la traction à vapeur : un monument lui est consacré à Merthyr Tydfil (Carmarthenshire, Pays de Galles). En 1804, celui-ci adapte à la traction sur rails une machine à vapeur fabriquée par les Pen-y-darren Ironworks à Merthyr Tydfil : la vitesse de 5 miles à l'heure est atteinte (8 km/h) en tirant une charge de 10 tonnes et 70 passagers de Merthyr Tydfil à Abercynon, sur une distance de 14 km. Mais les rails se cassent sous les 5 tonnes de la locomotive et la machine à vapeur est réutilisée à poste fixe.

La première locomotive à vapeur utilisée de façon régulière est celle de l'ingénieur George Stephenson qui fabrique et brevète sa première locomotive en 1815.

Chargé de construire une voie ferrée pour transporter le charbon de Darlington à Stockton en Angleterre, Stephenson convainc les propriétaires des mines de le financer pour construire une locomotive. La première utilisation de la Locomotion a lieu le . Elle tracte vingt wagons de voyageurs et dix bennes de charbon. Alors qu'un cavalier portant un drapeau galope devant la Locomotion, Stephenson ordonne au cavalier de s'écarter car le train roule plus vite et dépasse l'homme à cheval. Plusieurs années sont encore nécessaires pour que la traction à vapeur devienne suffisamment fiable pour transporter des passagers. En 1830, Robert Stephenson, le jeune fils de Georges, crée la première ligne de chemin de fer moderne : Manchester-Liverpool. Constituée d'une voie double sur toute sa longueur elle offre pour la première fois des horaires fixes aux voyageurs.

Cela dit, l'Europe continentale n'est pas en reste : la première ligne du continent date du : c'est la ligne Saint-Étienne-Andrézieux, mais elle se limite les premiers temps au transport du charbon. S'y adjoint une ligne de voyageurs ouverte le en France, sur une section entre Saint-Étienne et Lyon. Durant l'année les recettes de passagers payants s'élèvent à 10 000 Francs (115 000 Francs dès 1832)[78]. À partir du , la ligne enregistre ses premiers passagers payants (36 500 personnes en 1834).

En dehors de la Grande-Bretagne, la première ligne de chemin de fer à vapeur à caractère régulier est inaugurée sur le continent européen le entre Bruxelles et Malines. Ce n'est pas un essai voué à des transports épisodiques réservés aux riches mais d'emblée, une ligne construite par l'État à l'instigation du ministre Charles Rogier, partisan des idées fouriéristes : le chemin de fer doit être accessible au peuple et se voit doté des attributs principaux que vont adopter les chemins de fer du monde entier : trois classes correspondant à trois types de voitures qui, au début, reçoivent des noms inspirés de la terminologie traditionnelle des transports, berlines, diligence et char à bancs[79].

Il fallait de plus en plus d'acier avec le développement industriel : rails de chemin de fer, éléments de machines à vapeur, pièces de machines textiles, coques de bateaux, etc. Ce fut l'Anglais Henry Bessemer qui trouva la solution, avec son convertisseur breveté en 1856. C'est une cornue de grande taille, à parois réfractaires, que l'on remplit de fonte en fusion. On envoie alors par le fond de l'air comprimé, qui fait brûler le carbone en produisant un spectaculaire jaillissement d'étincelles. Vingt minutes après, le convertisseur contient du fer ; on y introduit alors une quantité précise de carbone qui, après quelques minutes de mélange, donne l'acier correspondant aux spécifications. Il ne reste plus qu'à incliner le convertisseur sur ses pivots pour le vider dans une lingotière. Ce procédé permettait de convertir en une demi-heure 10 tonnes de fonte en autant d'acier ; consécutivement le prix de l'acier doux passa de 50 £ la tonne à 3 £.

L'expansion du territoire des États-Unis tout au long du XIXe siècle propulse l'industrie des chemins de fer. La Louisiane était achetée en 1803, les Floride cédées par l'Espagne en 1819, le territoire de l'Oregon favorablement partagé en 1846, l'État du Texas admis dans l'Union en 1845, la Californie, le Nouveau-Mexique et l'Utah arrachés au Mexique en 1848. L'ordonnance cadastrale de 1785, qui organisait la division des terres nouvelles en prévision de leur vente (qui sera complétée par le Homestead Act de 1862, donnant entre autres des terres à des conditions avantageuses) fournissait le cadre légal à toute colonisation à venir. Constatant la masse de colons prêts au départ vers l'ouest par suite de la découverte de l'or en Californie en 1848, et pour éviter aux candidats à cette migration la route du cap Horn autant que pour maîtriser le territoire national dans sa nouvelle extension, le gouvernement américain projette aussitôt le premier chemin de fer transcontinental de l'histoire. Toujours pour rapprocher ces gains territoriaux de la lointaine capitale fédérale, et immédiatement l'achat Gadsden réalisé, qui apportait en 1853 l'ultime agrandissement territorial des États-Unis, il en projette un second transcontinental passant par le Nouveau-Mexique d'alors. Quelques années après, il en imaginait un troisième à travers le nord, en direction de l'Oregon. Ainsi, le rail remplaçait les pistes qui jusque-là reliaient seules ces territoires lointains à l'Est.

Ce déplacement de la frontière vers l'ouest contribue fortement à développer les chemins de fer. La couverture ferroviaire se développe initialement sur la côte est, principalement au nord en raison de son industrialisation et de sa desserte de peuplement vers le Midwest. Après l'établissement de la première ligne en 1827 le développement de l'ensemble des réseaux atteint 49 100 km en 1860. Dès 1869 la liaison San Francisco-New York est achevée et relie les côtes est et ouest en moins de sept jours contre six mois auparavant. En 1870, le réseau ferré américain représente désormais 85 100 km, et en 1913, 420 000 km, soit le tiers du réseau mondial. On comprend qu'un tel développement a eu des conséquences directes sur l'économie américaine et sur son industrialisation grâce à des effets d’entraînement sur l'activité industrielle. Par exemple, l'extension du chemin de fer entraîne — plus encore à partir du moment où les États-Unis cessent d'acheter tout leur matériel à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire à partir des années 1860 — le dynamisme des activités sidérurgiques. De plus, le financement de ces travaux colossaux entraîne le développement des activités boursières. Enfin, l'urbanisation se développe au gré de l'industrialisation. Cependant, certains historiens de l'économie contestent le rôle majeur qu'aurait exercé le chemin de fer sur l'industrialisation des États-Unis. Ainsi, Robert Fogel estime-t-il que l'impact du chemin de fer sur la croissance est inférieur à 5 %[80]. Il s'agit, néanmoins, d'une approche contestée.

Par ailleurs, il s'agit d'un territoire riche en matières premières. Citons notamment la présence de pétrole dont l'exploitation a permis aux États-Unis de prendre part très largement à la deuxième révolution industrielle. En effet, il est souvent considéré que le premier puits de pétrole a été creusé sous la direction d'Edwin Drake à Titusville, Pennsylvanie, en 1859. Cela préfigure la domination américaine dans le domaine de la production pétrolière. On retiendra l'hégémonie de la Standard Oil de John D. Rockefeller dont le monopole sera incontestable jusqu'à ce que la compagnie tombe sous la juridiction du Sherman Antitrust Act où elle a été divisée en plusieurs compagnies de moindre taille. Ajoutons en guise de remarque que plusieurs de ces petites compagnies grossiront au point de devenir les plus grosses compagnies pétrolières actuelles comme ExxonMobil.