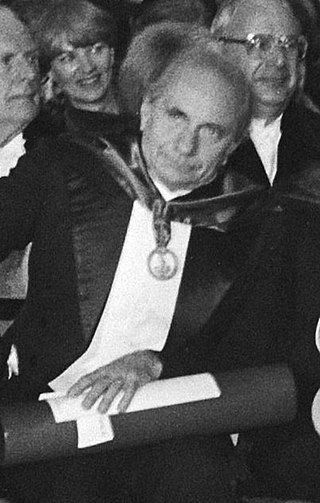

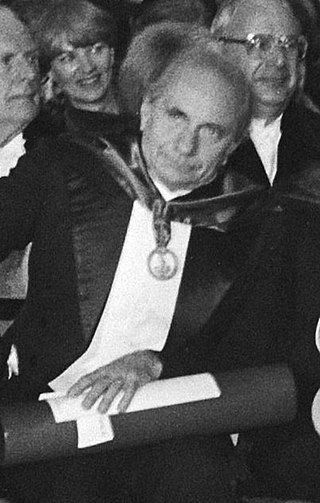

Georges Duby

historien français (1919–1996) De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Georges Duby, né le à Paris (Xe arrondissement) et mort le au Tholonet, est un universitaire et historien français.

Georges Duby

| Fauteuil 26 de l'Académie française | |

|---|---|

| - | |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Georges Claude Michel Duby |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Conjoint |

Andrée Duby (d) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Chaire |

Professeur titulaire (en) |

| Domaine |

Histoire de la représentation mentale |

| Membre de | |

| Directeur de thèse | |

| Élève | |

| Distinctions | Liste détaillée Prix Gobert ( et ) Corresponding Fellow of the Medieval Academy of America () Prix des ambassadeurs () Grand prix Gobert () Docteur honoris causa de l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle () Grand-croix de l'ordre national du Mérite () Docteur honoris causa de l'université catholique de Louvain Docteur honoris causa de l'université catholique Jean-Paul II de Lublin Commandeur de la Légion d'honneur Chevalier du Mérite agricole Grand officier de l'ordre national du Mérite Concours général Commandeur des Arts et des Lettres Commandeur des Palmes académiques Officier de l'ordre d'Orange-Nassau |

| Archives conservées par |

Institut mémoires de l'édition contemporaine (258DBY/1 - 258DBY/107) |

Spécialiste du Moyen Âge, il est membre de l'Académie française et professeur au Collège de France de 1970 à 1991[1].

En 2019, son œuvre est publiée dans la « bibliothèque de la Pléiade ». Il est un des rares historiens à bénéficier d'un tel honneur, avec Hérodote, Thucydide, Ibn Khaldoun, Froissart et Michelet[2].

Biographie

Résumé

Contexte

Famille et études

Georges Michel Claude André Duby est issu d'une famille d'artisans parisiens du 10e arrondissement. Son père a été teinturier et a travaillé notamment pour le cinéma.

Il fait ses études secondaires à Mâcon[3] et est lauréat du Concours général de dessin. Il fait ensuite des études supérieures d'histoire et de géographie à la faculté de lettres de Lyon et est reçu 9e (sur 12) à l'agrégation d'histoire et géographie en 1942[4].

Carrière universitaire

Il commence sa carrière dans l'enseignement secondaire, puis est nommé assistant à la Faculté de lettres de l'université de Lyon à la Libération, enseigne quelque temps à Besançon, puis obtient la chaire d'histoire du Moyen Âge à la Faculté de lettres d'Aix-en-Provence en 1951. Il se fixe alors dans cette région.

Le samedi , Georges Duby soutient à la Sorbonne sa thèse de doctorat ès lettres, réalisée sous la direction de Charles-Edmond Perrin et intitulée La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise (thèse publiée en 1953) ; sa thèse complémentaire étudie Les pancartes de l'abbaye cistercienne de la Ferté-sur-Grosne, 1113-1178. Outre Perrin, le jury est composé de Robert Fawtier et Pierre Petot, respectivement professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne et professeur d'histoire du droit à la Faculté de droit de Paris[5]. Dans sa thèse, Duby utilise la masse considérable des documents de l'abbaye de Cluny pour expliquer « à fond » un espace particulier, le Mâconnais, reprenant l'exemple des monographies régionales produites alors par l'école géographique française[6].

En 1970, il est élu à la chaire d'histoire des sociétés médiévales du Collège de France, qu'il occupe jusqu'en 1991[7],[8].

Les archives (manuscrits et tapuscrits) qu'il a constituées au cours de sa carrière sont réunies dans le « fonds Duby » déposé pour l'essentiel par sa veuve Andrée Duby depuis 2003[9] à l'Institut mémoires de l'édition contemporaine[10]. Madame Andrée Duby est décédée le à l'âge de 96 ans[6].

Dans les dernières années de sa vie, Georges Duby, qui ne renia jamais ses origines mâconnaises, présida l'Institut de recherche du Val-de-Saône Mâconnais (IRVSM, installé à Mâcon, cours Moreau) fondé en 1992, dont il fut le premier président (1992-1994)[11].

Georges Duby et son épouse sont enterrés au cimetière du Tholonet.

Apport à l'histoire du Moyen Âge

Résumé

Contexte

Georges Duby a su dès le début de sa carrière renouveler la perception du Moyen Âge en adoptant des points de vue originaux. Sa rencontre avec la géographie est importante dans sa formation d'historien. Elle est alors, à la fin des années 1940, selon ses mots, une discipline où l'on est « le plus attentif à ce qui se produisait de plus neuf parmi les sciences de l'homme ». Cette filiation (André Allix, Roger Dion) l'amène à étudier l'histoire médiévale, mais, plus encore, à prendre en compte les paysages et les sociétés rurales de cette époque[12].

Plus particulièrement spécialiste des Xe, XIe, XIIe et XIIIe siècles en Europe occidentale, Duby contribue tout au long de ses ouvrages à renouveler les méthodes et les objets de la discipline historique. Auteur de vastes études (Guerriers et Paysans en 1973, L'Europe au Moyen Âge en 1979), il pousse encore plus loin ses recherches sur la société médiévale en reprenant la célèbre trifonctionnalité de Georges Dumézil (Les Trois Ordres ou l'Imaginaire du féodalisme en 1978), tout en renouvelant l'archétype de l'événement historique dans un livre aujourd'hui célèbre par le paradoxe apparent qu'il affirme dans son titre : Le Dimanche de Bouvines, sur la bataille de Bouvines, publié en 1973, est une célébration de l'événement, certes, mais surtout une analyse magistrale de son environnement et de ses conséquences[13].

Grand admirateur de Fernand Braudel[14], il appartient cependant à la troisième génération d'historiens de l'école des Annales, fondée en 1929 par Marc Bloch et par Lucien Febvre, notamment par ses apports à l'histoire des mentalités, constitutive de cette troisième génération[15].

Outre son intérêt non démenti pour la géographie relevé plus haut, Georges Duby s'illustre également par sa maîtrise de la langue française et par des apparitions à la télévision, dans le cadre d'émissions de vulgarisation inspirées par ses écrits, comme Le Temps des cathédrales (1976), ou dans le cadre de débats. Il a été président de la chaîne de télévision Arte France depuis sa création en 1986 jusqu'en 1989[15].

Georges Duby a beaucoup apporté au renouvellement de la compréhension de l'Histoire grâce au concept de représentation mentale. Avec d'autres penseurs, comme Marc Augé en anthropologie, il a reconnu et explicité la fonction de la représentation dans la constitution des ordres et des rapports sociaux, l'orientation des comportements collectifs et la transformation du monde social. À propos de l'imaginaire de la féodalité, Georges Duby parle de la représentation comme « membrure », « structure latente », « image simple » de l'organisation sociale assurant le passage vers différents systèmes symboliques[16].

Distinctions

Résumé

Contexte

Récompenses

Les honneurs officiels récompensent son enseignement et ses nombreuses publications, dont le rayonnement dépasse très largement le cercle des spécialistes.

En 1974, il est élu membre ordinaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres[17]. Le , il est élu à l'Académie française, où il succède à Marcel Arland au 26e fauteuil[18]. Il est reçu sous la Coupole en 1988 par Alain Peyrefitte. La cérémonie est filmée intégralement par la télévision française et diffusée par la chaîne FR 3 . Il fut également membre associé de la British Academy, de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, de l'Académie hongroise des sciences, de la Royal Historical Society et de la Medieval Academy of America. Il est aussi membre étranger de l’Accademia nazionale dei Lincei et de la Société américaine de philosophie ; membre correspondant de l'Académie royale espagnole et de l'Académie des belles-lettres de Barcelone ainsi que membre élu de l'Academia Europaea[6].

En 1973, il est récompensé par le Prix des Ambassadeurs pour son livre Le dimanche de Bouvines. En 1977, il est aussi lauréat du Grand prix Gobert de l'Académie française pour son livre Le temps des cathédrales.

Docteur honoris causa

Georges Duby est docteur honoris causa de nombreuses universités, parmi lesquelles l'université de Cambridge, l'université d'Oxford, l'université d'Amsterdam, l'université de Montréal, l'université catholique de Louvain, l'université de Liège, l'université de Grenade, l'université catholique Jean-Paul II de Lublin, l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle et l'American University of Paris[7].

Décorations

Georges Duby est récipiendaire des décorations suivantes[18],[7] :

Publications (sélection)

Résumé

Contexte

Note : une liste exhaustive des œuvres de Duby est disponible sur le site de l'Académie française[7],[18],[19].

Ouvrages universitaires

- La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1953[20]. (Thèse de doctorat d'État).

- L'Économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval, Paris, Aubier, 1962, 2 volumes.

Prix Gobert 1963 de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

- Hommes et structures du Moyen Âge, Paris, Mouton, 1973[21] (rééd. en deux volumes : Seigneurs et Paysans et La Société chevaleresque, Paris, Flammarion, 1988).

- Guerriers et Paysans, VIIe – XIIe siècles : premier essor de l'économie européenne, Paris, Gallimard, 1973[22].

- Les Trois Ordres ou L'Imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978[23] (ISBN 2070286045).

- Le Chevalier, la Femme et le Prêtre : le mariage dans la France féodale, Paris, Hachette, 1981 (ISBN 2012790712).

- Guillaume le Maréchal ou Le meilleur chevalier du monde, Paris, Fayard, 1984[24] (ISBN 2070323447). Biographie de Guillaume le Maréchal, qui s'élève dans la hiérarchie féodale par ses dons jusqu'à devenir l'un des hommes les plus puissants du royaume d'Angleterre.

- Guillaume le Maréchal (Extraits), livre audio lu par l'auteur, Paris, coll. « La Bibliothèque des voix », éditions des femmes, 1985 (rééd. 2004, (EAN 3328140020205)).

- Mâle Moyen Âge : de l'amour et autres essais, Paris, Flammarion, 1988, réédition de 2010, (ISBN 9782081236325).

- Dames du XIIe siècle, Paris, Gallimard, 1995-1996, 3 volumes (Nouvelle édition en un volume, Paris, Collection Folio histoire (no 295), Gallimard, 2020, 480 p.)[25] :

- Les Femmes et le pouvoir au XIIe siècle, conférence donnée au Collège de France le , CD audio, Houilles, Le Livre qui parle, 2009.

Ouvrages grand public

- L'An mil, coll. « Archives », Paris, éditions Julliard, 1967 (rééd. Gallimard, 1980 (ISBN 2-07-032774-4)).

- Le Dimanche de Bouvines (), Paris, Éditions Gallimard, coll. « Trente journées qui ont fait la France », 1973[26] (ISBN 2070322955). Duby y montre qu'un historien des Annales peut aussi, à l'occasion, traiter d'un événement : la bataille de Bouvines.

- Les Procès de Jeanne d'Arc (avec Andrée Duby), Paris, Gallimard, 1973.

- L'Europe au Moyen Âge (art roman, art gothique), Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1981.

- An 1000, An 2000 : Sur les traces de nos peurs, Paris, éditions Textuel, 1999 (ISBN 978-2909317878)[27]

Histoire de l'art

- Adolescence de la chrétienté occidentale, L'Europe des cathédrales et Fondement d'un nouvel humanisme, Genève, Skira, 1966-1967, 3 volumes ; repris en un volume sous le titre Le Temps des cathédrales : l'art et la société (980–1420), Gallimard, 1976 (ISBN 207029286X) – Grand Prix Gobert de l'Académie française 1977.

- Saint Bernard : l'art cistercien, Paris, Arts et Métiers graphiques, 1976.

Compilations

- Féodalité, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1996 (ISBN 2-07-073758-6)

- L'Art et la société. Moyen Âge - XXe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002 (ISBN 2-07-076667-5)

- Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2019 (ISBN 978-2-07-277620-5)[28]

Contient Des sociétés médiévales. Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 4 décembre 1970, Le Dimanche de Bouvines, Le Temps des cathédrales. L'art et la société, Les Trois Ordres ou L'imaginaire du féodalisme, Guillaume le Maréchal ou Le Meilleur Chevalier du monde, Dames du XIIe siècle et plusieurs textes épars.

Participation à des ouvrages collectifs

- Atlas historique (dir.), Paris, Larousse, 1978. Nombreuses rééditions revues et augmentées.

- Histoire de la civilisation française (avec Robert Mandrou), Paris, A. Colin, 1958, 2 volumes.

- Histoire de la France, Des origines à nos jours (dir.), Paris, Larousse, 1970-1971, 3 volumes; rééd., Paris, Larousse, 2007, coll. "Bibliothèque historique", (ISBN 978-2035826367).

- Histoire de la France rurale (codir. avec Armand Wallon), Paris, Le Seuil, 1976, 4 volumes, [article bibliographique].

- Histoire de la France urbaine (dir.), Paris, Le Seuil, 1980-1985, 5 volumes

- Histoire de la vie privée (codir. avec Philippe Ariès), Paris, Le Seuil, 1985-1987, 5 volumes[29] (ISBN 2-02-008987-4)

- Histoire des femmes en Occident (codir. avec Michelle Perrot), Paris, Plon, 1990-1992, 5 volumes[30],[31].

Divers

- Dialogues (avec Guy Lardreau), Paris, Flammarion, 1980 (rééd. Les petits Platons, 2013 (ISBN 978-2082117036 et 2082117030)).

- L'Histoire continue, Paris, Odile Jacob, 1991, (ISBN 2738110428).

- Mes ego-histoires (livre édité à titre posthume par Patrick Boucheron et Jacques Dalarun), Paris, Gallimard, 2015[32].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.