Loading AI tools

漢字の書体 ウィキペディアから

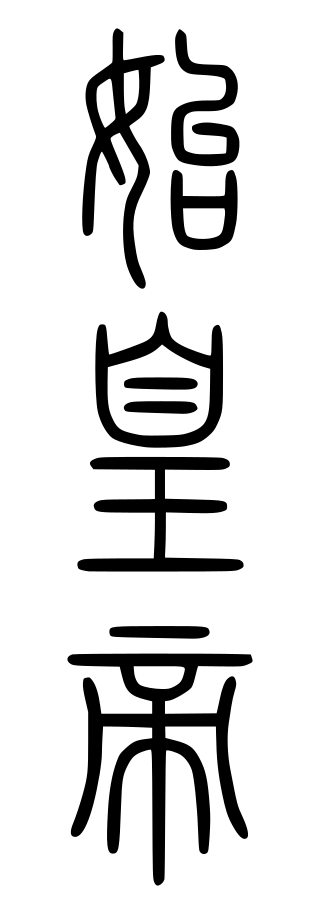

篆書体(てんしょたい、モンゴル語:ᠭᠣᠷ

ᠦᠰᠦᠭ᠌[1]、満洲語: ᡶᡠᡴᠵᡳᠩᡤᠠ

ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ[2] 転写:fukjingga hergen)は、漢字やモンゴル文字、満洲文字の書体の一種。「篆書」「篆文」ともいう。

広義には秦代より前に使用されていた書体全てを指すが、一般的には周末の金文を起源として、戦国時代に発達して整理され、公式書体とされた小篆とそれに関係する書体を指す。

金文から更に字形の整理が進み、一文字の大きさが均等になった。文字の形は天地が長い長方形の辞界に収まるように作られる。点画は水平・垂直の線を基本に、円弧をなす字画はすみやかに水平線・垂直線と交差するように曲げられる。画の両端は丸められ、線はすべて同じ太さで引かれる。

上記の特徴から、金文と違って上下左右の大きさのバランスが整っており、謹厳な印象を与える文字に進化している。一方曲線を主体とするため有機的な趣きを併せ持ち、独特の雰囲気を持つ書体となっている。

また、後世の漢字のようにへんとつくり、かんむりとあしのように部首分けが容易なのも特徴である。

小篆の起源は、一般的には中国最古の石刻である戦国期の「石鼓文」に用いられた書体・大篆が直接の起源と言われている。「大篆」は西周の宣王の時代、太史・籀(ちゅう)が公式文字・籀文を定めた際に編纂した書物の名であると伝えられ、籀文そのものの別名であるとされている。このようなことから、石鼓文の大篆は籀文が戦国時代の秦で受け継がれたものと考えられているが、その詳細には諸説ある。

紀元前221年、秦は中国統一を成し遂げた。この際、法治の確立や度量衡の統一の他、文字の統一が行われ、小篆が正式に統一書体として採用された。小篆は始皇帝が李斯に命じて籀文(もしくは大篆)を簡略化したもの、あるいは李斯の進言により当時の秦で行われていた籀文由来の文字を採用したものともいわれる。

始皇帝はこの小篆を権力誇示の手段として用いた。元々甲骨文の時代から文字は権力の象徴であり、それを引き継いでのものである。現に自分を讃える銘文を刻んだ「始皇七刻石」を国内6カ所に立て、大いにその権力を示した。

また小篆は秦が「統一された法治国家」であることを示すため、国の公式証明手段としても用いられた。度量衡の統一の際、決まった大きさの分銅や枡が標準器として全国に配布されたが、これに「権量銘」と呼ばれる小篆を用いた証明文が、金属製の場合直接刻み込まれ、木製の場合銅板に刻まれて貼りつけられた。また、官吏が公式証明に用いる官印にも用いられた。

こうして小篆は秦の国内政策の第一線を担う存在として扱われたのである。

そのような国の意図とは裏腹に、小篆はすぐにその形を崩し始める。法治国家である秦では、下層の役人が現場で事務処理を行うことが多くなった。彼らにとって複雑な形をした小篆はきわめて書きづらいものであり、自然走り書きが多く発生する結果となった。このことが小篆の書体の単純化・簡素化を生み、やがて隷書を生むことになるのである(隷変)。

紀元前206年に秦が滅亡すると、楚漢戦争を経て前漢が立った。前漢とそれに続く後漢では公式書体として小篆ではなく隷書が採用されることになったが、このことには小篆の煩雑さを避けるためという意図があった。またこのような「筆記手段」としての役割を優先した文字政策は、「権力の象徴」として存在し続けていたそれまでの文字の概念を完全に覆すものであり、甲骨文以来続いた「古代文字」の時代の終焉を示すものでもあった。

一時新代に公式書体に返り咲いたが、新の滅亡とともに再び公式書体から外され、以後しばらくの間小篆は「公的証明」の名残から官印・公印に用いられる他は、ほとんどの場合装飾的に瓦や鏡などの文様、碑や帛書の表題などに用いられるにすぎなくなる。

また後漢代の「祀三公山碑」や「嵩山三闕銘」、三国時代の呉における「天発神讖碑」「封禅国山碑」のように碑も少数ながら存在したが、いずれも天や神への願文や天のお告げを示した内容で、小篆の権力性がいつの間にか天や神に通じる性質のものへ拡大され、「神へ祈るための文字」として認識されるようになっていたことが分かる。漢代以降、小篆は、その字形や権力性から性質が変化することで、ごく一部を除いて装飾や祭祀のための特殊な文字として認識されるようになった。

そのような認識の変化がやがて文字そのものにも及ぶ。当初、漢代では秦から時代が遠くないこともあり、せいぜい隷書の書き方が入ったり線を角ばらせたりする程度の変化や崩れで済んでいた(漢篆)。しかし漢末や六朝時代以降になると完全に混沌状態になり、小篆から大量の装飾書体が生まれるなど、どんどん本来の姿から遠ざかっていくことになる。

その中でわずかに後漢代、訓詁学の第一人者の許慎が、儒学研究の一環として小篆を「古代文字」として真正面から扱い、小篆を中心とした字書『説文解字』をものして字義などの解釈をなしたが、あくまで学問的追究であり、書における展開は見られなかった。

このように姿まで変化させられ、日陰者として細々と命を永らえていた小篆であったが、唐代以降再び脚光を浴びることになる。

唐の中ごろ、詩人の韓愈らが六朝の四六駢儷文を否定し古文復興運動を行った影響で、書道にも王羲之以前、すなわち隷書以前を志向する復古主義的な気運が生まれた。

そのような風潮の中、小篆は李陽冰などによって大きく注目されることになり、それまでの崩れた書法を排した、本来の姿に近い小篆による書道作品や石刻が多く使われるに至った。これにより、小篆は書道界に一書体として再興することになる。

五代十国時代の南唐および宋代には、徐鉉・徐鍇兄弟により『説文解字』の校訂・注釈が行われ、現在見られる『説文解字』のテキスト(大徐本)が作られるとともに、小篆による書道も引き継がれた。

またこの宋代以降、古印を収蔵し鑑賞する趣味が発達したことも、小篆含む篆書への関心を深める要因となった。官印、または作品の製作者や収蔵家が所有権を誇示するために押した印章には、篆書で官職名、もしくは本人の名や座右の銘を彫っているものが多かったからである。元・明代以降はこの篆書を用いた印章を彫る作業も、「篆刻」という書道の一ジャンルとして確立された。

清代においては、考証学の発達により模刻や模写を重ねている紙の法帖よりも当時の姿を留める碑の方が書蹟として信頼性が高いとの考えから、碑の研究が主流となったため、それに伴って碑しかない時代の文字であった篆書も研究・書作が再び盛んとなり、書・篆刻ともに優れた作品が残されている。また、満洲文字などの篆書もつくられた。

現代においても書作品・篆刻作品の他、「公的証明」の役割の名残として印章に用いられることが多い。

許慎が著したそのままの形を伝えるテキストは存在しないが、『説文解字』序文によれば、秦では公式書体として大篆・小篆・刻符・虫書(ちゅうしょ)・摹印(ぼいん、「摹」は「募」の「力」を「手」に変えた字)・署書・殳書(しゅしょ)・隷書の8つを定めていたという(秦の八体)。許慎から700年近くが経過した残巻は、懸針体という細長い書体が使われており、これが篆書体の初期形ともされている。

また前漢を簒奪し新を建てた王莽は、公式書体制定の際にこの八体を整理、古文・奇字・篆書・隷書・繆篆(びゅうてん)・鳥虫書(ちょうちゅうしょ)の6つにしたといわれている(新の六体)。

これら秦の八体・新の六体は、いずれも何らかの形で小篆と類縁関係にある書体であった。このうち代表的なものを以下に挙げる。

秦の八体の第一に挙げられる。小篆の元となった書体で、小篆と対をなす名称。石鼓文に用いられた書体である。上述の通り、元が西周の公式文字・籀文であるという説があることから、籀文と同一視されるが詳らかではない。

字形は小篆と比べると装飾性が高く、文字全体のバランスも完全な方形ではないことが多い。金文の特徴を強く残す文字であるが、一方で画に平行部が多く見られるなど小篆の萌芽も見られる。

秦の八体に第五・摹印、新の六体に第五・繆篆として挙げる字体。その名の通り、印章用に特化した小篆のことである。現在見るような形の印篆が成立したのは漢代以降とみられる。なお、漢代に完成したため「漢篆」の一書体に数えられることもある。

縦に長い小篆を印の正方形に収めるため、小篆の曲線部分や長くはみ出す部分を直線・折線で表現したもので、有機的な形の小篆よりも角ばり、さらに整然とした印象を受ける。

秦の八体に第七・殳書、新の六体に第六・鳥蟲書として挙げる字体。春秋時代から秦代にかけて矛など武具の装飾用に用いられた、極めて装飾性の高い書体である。

字形はうねうねと蛇のようにくねった細い線で構成される単純なもの、鳥の頭や姿を模した飾りが画の端々についているもの、さらに文字の原形を留めないほど無理矢理に鳥の形に変形させたものなどさまざまで、そのほとんどが文様化して解読不能である。

宋代以降の各王朝、また異民族王朝の金において官印に用いられた小篆。単に「畳篆」ともいう。小篆ないしは印篆の画を長く伸ばし、幾重にもぐねぐねと曲げて装飾性を高めた書体である。

装飾部の折れ線が印面を埋め尽くすように布字されるため、細かい線がずらずらと並んでいるようにしか見えないことが多く、判読性は限りなく低い。実用よりも官印の権威を示す役割を重視したものである。

なおこの九畳篆の登場により官印の意匠が完全に硬直化してしまい、以後の官印は書道・美術の方面からは顧みられなくなった。

前漢を簒奪して建てられた新では、皇帝王莽の盲目的な復古主義の影響で公式書体に小篆が採用された。秦の文字政策を模倣したもので、事実度量衡を改正の上、標準器に公式証明文「嘉量銘」を小篆で刻んで全国に配布するという秦代そのままの政策が行われている。

字形は通常の小篆の縦に細長い辞界を守りながら、一方で曲線部分を極端なまでに角張らせているのが特徴で、小篆と印篆の間を取ったような独特の雰囲気の字形になっている。線も極めて細い。

三国時代の呉では、最後の皇帝孫晧の時期に「天発神讖碑(てんぱつしんしんひ)」「封禅国山碑(ほうぜんこくざんひ)」と呼ばれる小篆の碑が立てられた。

両碑の小篆は極めて特殊で、「天発神讖碑」は角ばって尖った字形でごつごつとしており、「封禅国山碑」は逆に線が非常に太くもっちりとした字体である。いずれも極めておどろおどろしい雰囲気で、後世の評価は極端に分かれている。

このような異様な字体になった理由としては、両碑が神秘思想にかぶれた孫晧の現実逃避の産物であったことが大きく関わっている。両者とも「天のお告げ」を記すための碑であり、そのために小篆の持っていた権力性が要求されたのである。

技巧上は隷書用の筆で隷書の意を含ませて書いたためこうなった、と言われているが定かではない。いずれにせよこの両者にだけしか見られない特異な小篆というべきであろう。

この他にも漢代末から六朝時代にかけ、小篆の装飾性を利用して大量生産された装飾書体が存在する。

六朝時代、南朝斉の蕭子良がまとめた『古今篆隷文体』には40種類余りの装飾書体が伝えられており、小篆からの派生であると思われるものがいくつか見られる。その中の「懸針篆」と呼ばれる画の先を鋭く尖らせた書体は、『説文解字』の初期の写本「説文解字木部残巻」や空海による日本最古の字書『篆隷万象名義』にも使用されている。

同じく六朝時代の南朝梁には「百二十体書」と称して120種類もの装飾書体があったと伝えられており(書蹟が現存しないため詳細不明)、唐代には篆書を得意とした僧・夢英により「十八体書」と呼ばれる18種類の装飾書体が伝えられている。

また正倉院にも、「鳥毛篆書屏風」なる小篆の派生と思われる装飾書体で書かれた屏風が所蔵されている。

小篆の史料は公式書体であった秦の時代が短かったこともあり、極端に少ない。現在残るものとしては「始皇七刻石」の一部である「泰山刻石」・「瑯琊台刻石」(ろうやたいこくせき)、そして度量衡の標準器の証明文である「権量銘」、その他木簡・竹簡がある程度である。

しかも「泰山刻石」はわずか10字が現存するのみ(拓本として十字本・二十九字本・五十三字本・百六十五字本の四種類があるが、五十三字本・百六十五字本を模刻した石から採ったものとして疑うむきもある)、「瑯琊台刻石」は86字が残っているが風雨による侵蝕で文字が涙を流したようになっており、極めて保存状態が悪い。また「権量銘」や木簡・竹簡も字形の崩れが見られ、小篆の字体を厳密には伝えていない。

このため、直接同時代の史料に当たることは極めて難しく、後世のものに頼る必要がある。幸い先述した許慎の『説文解字』には字書として基本的な文字が網羅されているので、本書に掲出する字は小篆の字形の標準として用いられている。

小篆はじめ篆書は書道の書蹟として研究されるほか、漢字史の研究材料としても広く用いられている。

これは「隷変」や楷書への展開により字形が現在の形へ変化するうちに失われた、さまざまな情報を篆書、なかんずく小篆が持っているからである。これと「隷変」の過程を見たりすることでさまざまな研究が成り立つ。

たとえば「右」「左」は似ている漢字なのに、書き順は異なりそれぞれはらいと横棒を第1画目とする。楷書のままではその理由は分からないが、小篆に戻ると「右」のはらいと「左」の横棒が実は左右対称ながら同じ形をしており、第1画目であったことが分かる。それらが「隷変」の過程でそれぞれはらいと横棒という別の形に変化してしまったために、現在のような書き順になってしまったと説明出来るのである。

ただし正確な研究には、篆書以前の甲骨文や金文の情報も必要になる。既に篆書以前の段階で失われた情報も多いからである。事実許慎の『説文解字』は、甲骨文や金文の知識がなかったためにさまざまな間違いを起こしている。

前述の通り、小篆は現代でも書道や印章の世界では現役の書体である。

身近な例でいえば、日本銀行券の表の「総裁之印」、裏の「発券局長」の印章の文字がある。曲線が多く判読も容易ではない印章の朱い文字の書体である[3]。これは明治時代に篆刻家の益田香遠に作らせたものである。 また旅券の表紙の「日本国旅券」の文字や、郵便切手の「日本郵便」の文字や自治体の印章などのほか一部の店の看板に使用されている程度であったが、最近では字形の面白さから装飾文字やデザインとしても用いられることも多くなっている。

このことから昨今の時流に乗って小篆を取り入れた「篆書体フォント」がいくつも作られるなど、デジタルの世界にも進出を果たしており、比較的気軽に小篆を使用出来るようになった。

従来は手彫りによっていた小篆の印章作成も、これらのフォントを用いることで比較的安価に素早く出来るようになっている。

このようにデジタル時代になり、コンピュータの恩恵にあずかる形で日常生活の中に進出してきた小篆であるが、進出の主な媒体が「篆書体フォント」という「フォント」であるゆえの問題点もある。

この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

書道用・篆刻用書体としての小篆は『説文解字』などしかるべき文献が基準にあり、字形が大きく現状と異なっても手を加えることはしない。また当時存在しなかった字は、相当する別字で代用するのが普通である。

造字行為はよほどの理由がない限り避けるべきとされ、現在も「絶対にやるべきではない」「やむを得なければやってもよい」「こだわらず自由にやってもよい」と人によって許容範囲が大きく異なるデリケートな問題となっている。

一方、篆書体フォントは字形に対してはかなり自由であり、『説文解字』の字形を基準とすると「間違い」とされるような字形が通用していることが少なくない。

また他の小篆の字や隷書・楷書の形を参考にしたり、仮名を小篆風に仕立てるなどして大量の造字を行い、「楷書風の小篆」「新字体の小篆」「仮名の小篆」「アルファベット・アラビア数字などの小篆」などといった歴史的に有り得ないはずの文字を生み出している。

一見すると篆書体フォントの制作態度はいい加減であるように思えるが、そう解釈すべきではない。篆書体フォントはあくまでパソコン用のフォントであるため、その制作は「デザイン」としての側面を持ち、『説文解字』のような一つの基準に縛られる必然性が必ずしもあるわけではない。

また実用書体として作られているため、字形が全く現在の書体と似ても似つかなかったり、また字そのものがないなどの現象が多発する篆書体そのままを使用することは出来ない。また姓名・会社名を記す以上、日本独自の字形・文字である新字体や仮名に対する対応も必要になる。伝統と歴史を重視する書道用・篆刻用書体の小篆とは、立場も存在目的も異なるのである。

このようなことから「篆書体フォント」はあくまで小篆のデザインを実用本位で模倣した一種の装飾フォントであり、伝統的な「小篆」とは違う。

篆書体フォントは先述のように小篆による印章作成を容易にしたが、逆に誰でも同じフォントを買って導入することが出来るようになったため、全く違う店で彫ったにもかかわらず印影が同じ、という事態が発生している。

このことは小篆を用いた印章の証明性を下げる事態にもなりかねず、将来的に問題となる可能性がある。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.