南船場

大阪市中央区の町 ウィキペディアから

地理

現行住居表示の南船場は1丁目から4丁目まであり、東横堀川から堺筋までが1丁目、三休橋筋までが2丁目、御堂筋までが3丁目、西横堀川(現在は埋立。阪神高速1号環状線北行き)までが4丁目となる。

4丁目が高感度なショッピングエリアとなっており、ファッション誌などで「南船場」と紹介される場合は通常4丁目を指す。元々は繊維問屋街として発展したが、産業構造の変化で衰退しつつあった1990年代前半、オーガニックビルなどいくつかの新しい建築が話題を集め、デザイナーなどが集まり出した。1990年代後半より4丁目には心斎橋やアメリカ村などから店舗が移転、さらに20歳代後半以上向けの高級衣料店やカフェ、レストランが次第に集まり始め、高感度な地区として認識されるようになった。さらに御堂筋や長堀通沿いに海外の高級ブランドの路面店が集まり、南船場はその地位を確立した。

2000年前後に若者向け商業地区となった点で、堀江などと共通する点はあるが、堀江が当初東京のセレクトショップなど大阪外部の店舗が集まったのに対し、南船場は大阪の地元資本による衣料やカフェなどの出店が目立つこと、また堀江にはない高級ブランド店の存在など、堀江に比べて客層の年齢がやや高いことが挙げられる。

心斎橋筋が縦断する3丁目は、心斎橋筋北商店街、丼池筋商店街のように旧来の格安の衣料店や衣料問屋などが主体であるが、御堂筋や長堀通に面して高級ブランド店が立ち並び、レストランやギャラリーなども増えつつある。2丁目・1丁目は、目覚ましく発展した4丁目・3丁目に続く発展エリアとして注目され、カフェやプライベート施設が隠れるように多数存在している。

河川

歴史

要約

視点

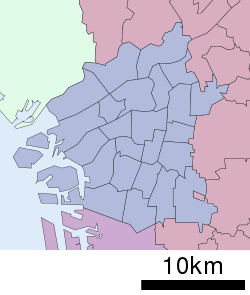

南船場地域の町組(『大阪圖(元祿十六年)』)

本来の南船場は、船場のうち本町通以南(本町を含む)を指す。江戸時代の大坂三郷では南組に属した。

→「船場 (大阪市)」も参照

明治に入り三郷から四大組に改編された際、船場は当初全て東大組に属したが、1870年(明治3年)に順慶町通以南(初瀬町・浄国寺町・順慶町5 - 1丁目を含む)の所属が南大組に変更された。以降は南区時代を通じて境界変更はなく、1982年(昭和57年)に南区が「南船場」の住居表示を実施したこともあって、近現代では順慶町通以南を指す場合が多い。宮本又次は順慶町以南が南区で、これを南船場とみるべきであるが、しかし北久太郎町以南をもって南船場とみる方が景観からいって妥当としている[5][注釈 1]。

順慶町通以南の南船場では、1872年(明治5年)に以下の町名に改編された。

- 順慶町通4 - 1丁目 ← 初瀬町・浄国寺町・順慶町5 - 1丁目

- 安堂寺橋通4 - 1丁目 ← 北勘四郎町・安堂寺町5 - 1丁目

- 塩町通4 - 1丁目 ← 南勘四郎町・車町・塩町4 - 1丁目

- 末吉橋通4 - 1丁目 ← 長堀平右衛門町(西横堀川以東かつ長堀川以北)・長堀10丁目(長堀川以北)・長堀心斎町(同左)・長堀次郎兵衛町(同左)・長堀橋本町

- 横堀7丁目 ← 五幸町

1982年(昭和57年)に南船場の町名に改称されたのちも、各通りの名称として使用されており、末吉橋通は現在は埋め立てられた長堀川跡まで拡幅されて長堀通となっている。

町並み

(店先にベカ車が見える)

船場も本町から南になると南北線が細くなって屋並も小さくなっていた。特に丼池筋など唐物町から北久太郎町の十字路になると、東西線の舗装工事で一段と地盤が落ち込んで付近の屋並も小さかった。しかし南久太郎町の堺筋から西へ入った辺りはどこかどっしりした外村や伊東万などの大店が軒を並べ、呉服、文具、雑貨、質商など、いかにも古い大阪の豪商の町らしく立派な町並みであった。

黒い塗りごめの厚壁やしっかりと築かれた忍び返しや路地でもあると正面を見えないように入り互いに衝立のような立派な二枚の戸が立てられ、磨きたてた細かい格子戸が光るなど、戦災前にはまだそうした雰囲気があり大阪の町の本当のよさがみられた。

中船場から南船場にかけて明治期の景観は、防火のための低い二階に狭い窓であり、屋号を染め抜いた紺の暖簾であり、上げ店、結界、軒の長い尾垂であった。火災や改築による瓦礫を狭い道路に埋めたために道路は凹凸がはげしく、往来の度に丁稚車の車軸がきしんだものであった。板車(ベカ車)も古い大阪の風習で、大八車は大阪ではあまりなかった。

小間物屋、呉服屋、文具屋は嵩高い荷を背負っていた。水桶を板車に積んで売りに来る水屋、台箱持参の町髪結いが往来し、竹笠で角帯、紺前掛に白足袋、輪棒鼻緒の雪駄をはく丁稚さんなど、今は見られぬ風俗が繰り広げられていたのである。

久宝寺町からは家並も小さくなり、問屋などの店も少なくなっていた。そして更に博労町になると小売商店が多かった。順慶町以南は明治2年から3年まで東大組に属していたこともあったが、大体、南組・南大組・南区に属し、船場とはいいながら、寧ろ島之内の色彩の濃い地帯となっていた。

安堂寺橋通りは地金問屋が多く、塩町通りの夜などは静かなよい町であった。この筋は巨商の隠居家や仕舞屋風の旧家が並び、その間に長い軒を垂れた大小の商店が一斉に表戸をおろして、そこに星の光がかすかに投げかけられていた。こうした情景は古都大阪の気分をはっきり浮き出していた[7]。

唐物町

唐物町はその名にもかかわらず、唐物を扱う貿易商人はあまりいなかった。ここはむしろ革細工の本場であった。奈良の太物問屋山口吉兵衛家の初代吉兵衛の次子は文政7年に分家して布屋と号し、唐物町に移り長崎においてオランダ、中国の商人と洋反物の貿易を始めた。元治元年1月同地において両替商を開業。明治12年三代山口吉兵衛の時、国立銀行に組織を切りかえ、第百四十八銀行(唐物町2丁目)となり、明治31年に山口銀行(瓦町2丁目)となり、昭和8年に三十四銀行、鴻池銀行と共に共同して三和銀行を創立した[8]。

横堀

西横堀の東岸に横堀材木屋があった。とりわけ横堀四~六丁目あたりには色々の問屋があったが、材木屋も多かった。材木の売買は一名立売ともいって、浜地に陳列して売る。大阪の立売は初め、立売堀で行い、後、西横堀に移って明治に及んだ。そんな関係で立売堀に対し、呼応して西横堀の東側にも多数の材木商が軒を並べていた。しかしながら大正4年に立売堀の市場が廃止せられ、これに代わって境川運河市場(大正7年廃止)や千島町市場が発展すると共に、西横堀筋の材木屋も西方に移動した[9]。

南・北久太郎町

塗師職は延享頃から北久太郎町より安堂寺町迄、難波橋より三休橋迄の間に集住していた。漆商も南久太郎町、北久宝寺町、博労町に多く、久太郎町、堺筋を中心に集まっていたが次第に各地に分散した。小間物は南久宝寺町、南久太郎町、唐物町、博労町などはその卸商の密集地域をなしていた。南久太郎町4丁目通りと北久太郎町4丁目通りの中間、御堂筋と心斎橋筋とを連絡する街路を御前小路と称した。また御堂筋の西の筋、本町4丁目と北渡辺町の境より南、北久太郎町4丁目に通ずるものを狐小路といった。南御堂より北久太郎町通りへかけて毎朝花作りの農夫が、昔は四時折々の草木の花を持ってきて地上につらねたという。御堂前花市である。

北久太郎町二丁目の又一株式会社は初代阿部市太郎が江州能登川にて「又二」の屋号をもって麻織物の営業を始め、明治に三代目市太郎が個人経営で、大阪に「阿部市商店」を開業し、屋号を「又一」と称して、麻織物、綿織物、絹織物、毛織物、洋傘、肥料、海産物を取扱った。大正7年株式会社阿部市商店となり、同14年4月又一株式会社に改組された。

北久太郎町及び北久宝寺町にはかつて嘉門長蔵が住んでいた。長蔵は明治18年メリヤス製品の将来性を思い転業し、明治21年に南渡辺町に店舗を設け、同38年に北久宝寺町4丁目に移転し、同45年に大阪莫大小株式会社を設立した。

尾州商人の岩田徳三郎は北久宝寺町2丁目に居を構えていた。岩田惣三郎は明治3年3月に分家して同7年大阪にでて、兄の常右衛門と共同して船場にて綿糸業を営んだ。その後惣三郎は明治14年7月分立して北久太郎町にて綿糸商を営んだ。その跡をついだ三男岩田宗次郎の時、岩田商事株式会社に発展した。

狂歌師鯛屋貞柳の住んでいた宅地は北久太郎町通りにあった。御堂筋の東南角にて菓子を製して業とし、鯛屋山城掾と号していた。

山田市兵衛は南久太郎町2丁目の熊野屋に奉公し、明治9年2月山田家の養子となる。後に大同藍株式会社を創立してこれを主宰し、明治29年には大阪染料組合取締ともなった。

明治26年取引所法の発布の時、綿糸、綿花、木綿の三品の営業者はその商品の取引所をつくった。会所は明治28年2月高麗橋4丁目に開業、同29年12月北久太郎町3丁目に移り、大正12年同町15番地に三品ビルディングが建てられた。これが三品取引所である。

北久太郎町には難波別院がある。津村別院の南にあるため南御堂とも呼ぶ。明治42年この難波別院境内に大谷女学校が創立された。津村別院の相愛女学校と並び称せられた船場内の有名私立学校であった。

坐摩神社は南御堂の後ろにあり、天保文久の頃に人形浄瑠璃が盛行し、明治7年3月には大阪府連によって東大組内における寄席の地域が坐摩御堂、難波(稲荷)社内に定められたため一層の賑いを呈した。千日前が派手に売り出すまでの大阪の娯楽の中心は、御堂ハン界隈と坐摩ハンから博労町難波神社のいなりさんが二つの大きな要であった。また坐摩社の内には吉田座の寄席があった。

南・北渡辺町および上難波南・北ノ町

南渡辺町、北渡辺町は天正年、天満橋付近八軒家周辺にあった坐摩神社の遷座があったので、渡辺の民衆がこの地に移住したため、渡辺の地名をなした。上難波南・北ノ町の地はもと上難波村の内でもあったので、旧称が残ったものといわれる[11]。1989年、渡辺町は久太郎町に統合されたが、渡辺姓発祥の地として名称保存が望まれ、住居表示に「久太郎町4丁目渡辺3」にその名が残っている[12]。

南・北久宝寺町

江戸時代この辺りには古くは唐弓、唐槌の商人がおり、合羽屋があった。ついで塗物問屋が多く、小間物屋の集団地域であった。南久宝寺町を筆頭に南・北久太郎町、唐物町、博労町に多かった。天保頃既に唐小間物屋株として一時は唐薬屋仲間に編入されていたこともあり、小間物といえば唐渡来品が多かった。

北久宝寺町1丁目には繰綿延売買会所があり、宝暦9年に出願され小西町(島之内)にあったが、後に北久宝寺町に移った。北久宝寺町通りの西方、丼池筋より御堂筋の少し東迄を伝馬町とよんだ[13]。

(現:松尾ビル)

北久宝寺町通り、御堂筋の西南角には平井小橋屋なる大呉服店があり、江戸時代から昭和の初めまで著名な呉服店として存在していた。小橋屋は越後屋・岩城・心斎橋筋の下村大丸と並び、これらは大阪呉服店の四店といわれた。初代の円清は摂津国嶋下郡鵜殿村桝屋清兵衛という柴薪商の家に生まれ、本町二丁目古手商小橋屋四郎右衛門方に奉公していたが、享保の初年に主家の没落するに及んで独立して各地の古手の買次問屋をなした。そして塩町四丁目三休橋筋東の角屋敷を買い入れて本拠とした。享保9年の大火にて罹災したが、店舗を拡げ大阪のみならず京都にも店をもった。寛政年間には江戸店をも設けた。文化16年には塩町三丁目に小橋屋彦九郎という本両替屋を開いた。宝暦2年から御堂筋に呉服店を開業した。『摂津名所図会大成』巻之十三下に、小橋屋呉服店として「山鳥のをばしやのたなの子供らがながゝしき聲のにぎわしきかな」の歌がのっており、古くより繁昌していたことが察せられる[14][15]。

江戸時代から小間物商で賑わった南久宝寺問屋街は、明治以降の西洋化、工業化の流れの中で数多くの商品が生まれ、戦後高度成長期には、建物のビル化も進み大いに賑わった。歩道地下には塵芥容器を設置し、上部にはアーケードが大阪万博の1970年に完成した。2020年には50年を迎えアーケードを撤去し、明るく開放的なオープンモールの通りとなっている[16]。

博労町

博労町4丁目には戯作者暁鐘成が居を構えていた。著述の傍ら名産名物屋並に画廊風の商売をなしていた。

寛政4年5月錺屋町(島之内)の心学明誠舎が金田町(博労町)に移った。明治5年明誠舎の場所は金田小学校となり、その後長堀橋1丁目に新築され明治16年6月に明誠舎が移った。

難波神社は通称博労町のお稲荷さんで親しまれてきた。稲荷社内には東芝居と称する文楽軒の人形浄瑠璃座があった。夏祭は盛んで祭礼には祭俄も流行した[17]。

順慶町

順慶町通は筒井順慶の屋敷があったことに由来し、江戸時代には新町遊廓へ至る新町橋が架けられ夜市で賑わった。『摂津名所図会大成』巻之十三には「当所の夕市は浪花の一奇観として四時とも絶ゆることなし黄昏時より内店出舗万燈をてらし己が種々に品を飾りてこれを商ふ」と記されている。心斎橋の賑わいもこの順慶町の夜店と関係をもっていたもので、江戸時代の心斎橋筋の中心はこの心斎橋筋と順慶町との交叉する辺りであった[18]。

寛永12年順慶町と新町とをつなぐ新町橋が架けられた。名称の由来は新町の廊へ通う通路であることから名付けられ、かつて新町の廊を瓢箪町と呼んだので瓢箪橋とも呼んだ。所在は西横堀に架かり四ツ橋の一つ北の橋であった。明治期には大きな鉄材の橋に改築された[19]。

順慶町の老舗としては小説家山崎豊子の生家小倉屋山本がある。堺筋には大阪商業会議所会頭をつとめた稲畑勝太郎の株式会社稲畑商店があった。他、明治期には憲兵屯所があり塀ごしの桜が知られていた[20]。

安堂寺町通

安堂寺の称は

大阪市中央公会堂を建てた岩本栄之助は安堂寺橋通2丁目(109番屋敷)で生まれ、帝塚山学院高等女学校を開校した山本藤助は安堂寺橋通1丁目10番地に住んでいた[21]。

塩町通

塩町通には砂糖問屋が多く、1925年(大正14年)には大阪砂糖取引所が設置された。

塩町通3丁目の内である旧車町[注釈 2]にはかつて御堂があり、弘法大師の作という薬師仏を祀って難波薬師または蘆間薬師と呼んだ。蘆間池のあった所であるが、堂は他に移り池は明治7年(1874年)に埋められた。池は一名丼池といったとも伝える。そのため同地辺りを丼池と俗称した。蘆間池は古歌にも見えている勝区であり、芦池小学校の名もこれに由来する。

この辺りは割合に静な所で、船場とはいいながら、忙しいことそれ自体を生命とするような問屋の町ではなかった[23]。

他、大阪音楽大学を創立した永井幸次の音楽学校[24]や旧文栄堂の前川合名会社[25]、帝國キネマ本社[26]などがあった。

末吉橋通

平野郷町の豪商末吉孫左衛門は御朱印船貿易や銀座頭役として活躍した家柄である。末吉橋西詰角屋敷がその旧邸で、末吉孫左衛門町の名はそれに由来した。末吉橋は孫左衛門が在邸中通行人の便をはかって架設したものである。元は孫左衛門橋と呼んだが、後に末吉橋と呼ぶようになった。

末吉橋西詰より鰻谷東の町に通ずる長堀川に架している安綿橋は総年寄の安井九兵衛と綿屋某が道路の便のために架けたものという[27]。

心斎橋

→「心斎橋」を参照

心斎橋は江戸時代初期に山城伏見の岡田心斎が、長堀川が掘られた時に架けたと伝えるが確かではない。これは、元来「心斎町」に由来するのではないかといわれる。

安永9年(1780年)、大阪市中の町橋135橋を大きさによって6級に分類したときには、心斎橋は第3級として、317橋の中にあげられていた。しかし、なんといっても心斎橋筋という繁華街に架かっているため、著しく著名な橋になってきた。なお、心斎町というのは長堀心斎町と江戸時代にはいったもので、これは後の心斎橋筋とは異なる。長堀の北側と南側の心斎橋と三休橋の間、つまり鰻谷の浜側と北側の長堀橋通の中この北と南の二カ町が心斎町である。

明治5年(1872年)、心斎橋は新たに市内最初の吊鉄橋として架かった。この鉄橋は名所絵の好題材となった。明治42年(1909年)には現在の石橋に架けかえられ、大阪最初の石造橋として喧伝された。新しい心斎橋には瓦斯灯がついており、気品のある瓦斯の灯が水におち、華美な広告燈の裡に超然とした気品を示していた[28]。

世帯数と人口

2019年(平成31年)3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである[2]。

人口の変遷

国勢調査による人口の推移。

| 1995年(平成7年) | 1,487人 | [29] | |

| 2000年(平成12年) | 1,838人 | [30] | |

| 2005年(平成17年) | 2,252人 | [31] | |

| 2010年(平成22年) | 2,677人 | [32] | |

| 2015年(平成27年) | 3,559人 | [33] |

世帯数の変遷

国勢調査による世帯数の推移。

| 1995年(平成7年) | 808世帯 | [29] | |

| 2000年(平成12年) | 1,092世帯 | [30] | |

| 2005年(平成17年) | 1,592世帯 | [31] | |

| 2010年(平成22年) | 1,821世帯 | [32] | |

| 2015年(平成27年) | 2,539世帯 | [33] |

事業所

2016年(平成28年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[34]。

| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |

|---|---|---|

| 南船場一丁目 | 613事業所 | 11,351人 |

| 南船場二丁目 | 768事業所 | 12,205人 |

| 南船場三丁目 | 758事業所 | 10,277人 |

| 南船場四丁目 | 845事業所 | 11,065人 |

| 計 | 2,984事業所 | 44,898人 |

施設

史跡

- 橋本宗吉絲漢堂跡

- 大阪書籍館跡

- 渥美高等家政女学校跡

交通

鉄道

道路

その他

日本郵便

明治から昭和期の近代建築

- 黒川ビルディング ─ 設計:設楽建築事務所(設楽貞雄) 1920年(大正9年)

- 愛國貯金銀行 ─ 1922年(大正11年)

- 浪華小学校 ─ 1925年(大正14年)

- 内外化学物産大阪営業所 ─ 昭和初期

- 朝日堂 ─ 設計:竹中工務店(早良俊夫) 1928年(昭和3年)

- 住友銀行船場支店 ─ 設計:住友工作部(長谷部鋭吉) 1930年(昭和5年)

- 大谷仏教会館 ─ 設計:竹内緑 1933年(昭和8年)

- 三菱銀行船場支店 ─ 設計:三菱地所 1936年(昭和11年)

- 金商又一ビル ─ 設計:ヴォーリズ建築事務所 1936年(昭和11年)

- 北・南久宝寺町

- 久宝小学校 ─ 1923年(大正12年)

- 三木楽器店 ─ 1925年(大正14年)

- 三井銀行船場支店 ─ 設計:トローブリッジ・アンド・リヴィングストン建築事務所 1931年(昭和6年)

- クツワ文具店 ─ 1938年(昭和13年)

- 博労町

- 第一徴兵保険株式会社大阪支店 ─ 大正~昭和期

- 順慶町

- 川崎貯蓄銀行大阪支店 ─ 設計:矢部又吉 1931年(昭和6年)

- 稲畑商店 ─ 大正~昭和期

- 黒田生々堂 ─ 大正~昭和期

- 安堂寺橋通

- 芦池小学校 ─ 1924年(大正13年)

- 原田産業本社 ─ 設計:小笠原祥光 1928年(昭和3年)

- 三菱商事大阪支店 ─ 1930年(昭和5年)

- 第一銀行南支店 ─ 設計:西村好時 1933年(昭和8年)

- 明治製菓大阪支店 ─ 設計:森山松之助建築事務所 1935年(昭和10年)

- 塩町通

- 渥美小学校 ─ 1924年(大正13年)

- 大阪砂糖取引所 ─ 1925年(大正14年)

- 前川合名会社 ─ 1925年(大正14年)

- 末吉橋通・長堀通

- 心斎橋

- 鉄骨トラス橋 ─ 1873年(明治6年)

- 石造眼鏡橋 ─ 1909年(明治42年)

- 長堀橋 ─ 1912年(明治45年)

- 末吉橋 ─ 1927年(昭和2年)

- 日本簡易火災保険本店ビル ─ 設計:早良俊夫 1931年(昭和6年)

ギャラリー

- 原田産業株式会社大阪本社ビル

- 丼池繊維会館

- 大阪農林会館

- 堺筋倶楽部(旧:川崎貯蓄銀行大阪支店)

- 末吉橋

- 長堀橋跡記念碑

- 『順慶町通一~四丁目』旧町名継承碑

- 『安堂寺橋通一~四丁目』旧町名継承碑

- 『塩町通一~四丁目』旧町名継承碑

- 『末吉橋通一~四丁目』旧町名継承碑

- 愛國貯金銀行

- 川崎貯蓄銀行大阪支店

- 三菱商事株式会社大阪支店

- 前川合名会社

- 日本簡易火災保険ビル

- 久宝小学校

- 渥美小学校

- 芦池小学校

- 末吉橋

- 長堀橋交差点

関連項目

参考文献

- 宮本又次『船場』ミネルヴァ書房(風土記大阪第1集)1960年

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.